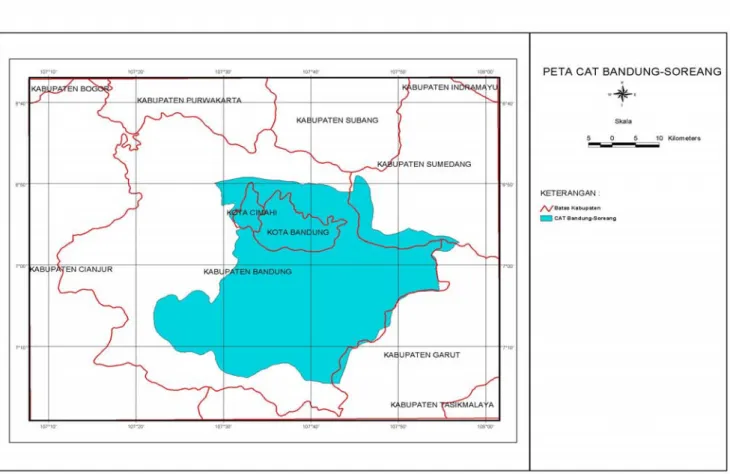

Bab III Gambaran Umum Wilayah III.1 Batas Wilayah

Cekungan Air Tanah (CAT) Bandung atau Cekungan Bandung, atau sering juga disebut dengan Bandung Metropolitan, merupakan salah satu cekungan dengan sistem aliran sungai (DAS) terbesar di Pulau Jawa. Wilayah CAT Bandung terletak pada latitude 7o19’ – 6o24” Lintang Selatan dan longitude 106o51” – 107o51” Bujur Timur.

Secara administratif CAT Bandung meliputi empat wilayah, termasuk dua kabupaten (Kabupaten Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang) dan dua kota (Kota Bandung dan Kota Cimahi) dengan total area 338.394,38 ha, yaitu :

1. Kota Bandung seluas 16.729,65 ha atau 4,94 %

2. Kabupaten Bandung seluas 307.307 ha atau 90,83%

3. Kota Cimahi seluas 4.036,73 ha atau 1,2 %

4. sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Cimanggung dan

Kecamatan Tanjungsari) seluas 20.755 ha atau 5,88 %.

Cekungan Bandung merupakan satu wilayah yang secara ekologis berbatasan dengan CAT Lembang di sebelah utara dan sebelah barat berbatasan dengan CAT Batujajar, di bagian timur CAT Sumedang dan CAT Malangbong, di bagian selatan berbatasan dengan CAT Garut, CAT Banjarsari dan CAT Cibuni. Daerah ini dikelilingi kompleks pegunungan Tangkubanperahu di sebelah utara, dengan puncak-puncaknya antara lain Gunung (G.) Burangrang 2076 m di atas muka laut (aml), G. Tangkubanperahu (2064 m.aml), G. Manglayang (1800 m.aml), dan G. Bukit Jarian (1282 m.aml). Sedangkan di bagian selatan oleh kompleks pegunungan Patuha - Malabar, dengan puncak-puncaknya antara lain G. Malang (1256 m.aml), G. Cakra (1807 m.aml), G. Malabar (2321 m.aml), dan G. Tanjak Nangsi (1514 m.aml). Di bagian barat dibatasi oleh G. Lagadar, G. Lalakon dan G. Padakasih yang memisahkan CAT Bandung – Soreang dan CAT Batujajar.

Komplek pegunungan Krenceng (1736 m.aml), dan G. Mandalawangi (1676 m.aml) membatasi cekungan ini di sebelah timur.

III.2 Tata Lingkungan Topografi

CAT Bandung berupa suatu bentangan alam dengan ketinggian dataran antara 650 - 800 m di atas muka laut (aml) yang dikelilingi oleh rangkaian pegunungan dengan ketinggian puncaknya antara 2000 - 2400 m.aml.

Kondisi Iklim

Daerah penelitian terletak di daerah ekuatorial tropikal yang dipengaruhi angin monsun Barat dan angin monsun Timur, kedua monsun tersebut mempengaruhi siklus hidrologi di CAT Bandung. Secara umum wilayah penelitian mempunyai

iklim tropis, dengan suhu udara antara 22,6 - 23,9°C, dan kelembaban antara 70

-83 %. Data tersebut merupakan hasil pencatatan periode 1951 - 1976 dari stasiun klimatologi Bandung. Suhu udara umumnya akan naik atau turun sesuai dengan naik turunnya ketinggian, di daerah survei suhu udara tersebut akan berkurang

sekitar 0,55°C pada setiap penurunan beda tinggi 100 m.

Curah hujan rata-rata tahunan di daerah survei bervariasi, dari 1700 mm dibagian tengah arah tenggara Kota Bandung, sampai lebih dari 3500 mm dibagian utara dan kurang dari 3000 mm dibagian selatan dengan curah hujan rata-rata 2250 mm/tahun.

Curah hujan rata-rata bulanan yang relatif terbasah, yaitu di atas 200 mm terjadi pada November-April, sedangkan curah hujan rata-rata bulanan yang relatif kering, yaitu di bawah 200 mm terjadi pada Mei - Oktober.

Dari stasiun meteorologi Margahayu dengan ketinggian 1250 m.aml, tercatat evaporasi Pan A menunjukkan 1259 mm/tahun. Dengan faktor koreksi antara 0,6-0,8 diperoleh angka evapotranspirasi sebesar 1007 mm/tahun.

Kondisi iklim sangat menentukan besarnya evaporasi, dan di samping faktor-faktor lainnya seperti kondisi geologi serta tataguna lahan, sangat berpengaruh terhadap pembentukkan airtanah di wilayah penelitian.

Limpasan Air

Koefisien limpasan air rata-rata di CAT Bandung bervariasi terhadap waktu akibat pengaruh angin monsun, di mana nilai koefisien limpasan maksimum terjadi pada bulan April sebesar 58 l/det/km2 dan minimum pada bulan September sebesar 10 l/det/km2, sedangkan koefisien limpasan rata-rata tahunan sebesar 36 l/det/km2. Berdasarkan luas wilayah CAT Bandung dengan luas wilayah pengaliran sebesar 2283 km2 dan dengan curah hujan rata-rata wilayah 2250 mm/tahun (5200 juta m3) diperoleh limpasan 1150 mm/tahun (2570 juta m3).

Geomorfologi

Penelitian geologi daerah Bandung telah dilakukan, antara lain oleh Klompe dan Kusumadinata (1956), Silitonga (1973), Djoko Hartono (1989), dan Alzwar (1989). Berdasarkan geomorfologinya, wilayah CAT Bandung dibagi menjadi empat satuan geomorfologi, yaitu satuan danau yang meliputi dataran tinggi Bandung, satuan kerucut gunung api yang melingkari cekungan di sebelah Utara-Timur dan Selatan, serta satuan Pematang Homoklin yang membentuk perbukitan Rajamandala dan menutup CAT Bandung di sebelah Barat.

Struktur yang berkembang di wilayah CAT Bandung didominasi oleh sesar dengan arah utama Barat – Timur dan Baratlaut – Tenggara. Sesar Lembang yang berarah Barat – Timur adalah sesar yang paling penting di daerah ini, terutama dalam kaitannya dengan pasokan air ke dalam CAT Bandung. Adanya sesar dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap aliran tanah. Pengaruh positif yaitu bahwa sesar dapat menyalurkan air, sedangkan pengaruh negatif bahwa sesar dapat menahan gerakan air tanah dan sewaktu-waktu menimbulkan bencana.

Kondisi Hidrogeologi

Sistem akifer terbentuk karena adanya perbedaan kemampuan lapisan batuan pembawa air. Kemampuan ini dicirikan oleh daya menyimpan/meloloskan air yang ditentukan oleh sifat fisik batuan yaitu keterusan dan kelulusannya.

Berdasarkan sifat fisik tersebut litologi akuifer di wilayah CAT Bandung dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) sistem yakni :

- Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir.

Material penyusun akuifer terdiri dari lanau, pasir dan kerikil yang umumnya belum padu dan mempunyai kesarangan dan kelulusan sedang hingga tinggi.

- Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan

Litologi akuifer yang termasuk dalam sistem akuifer dengan aliran ruang antar butir dan rekahan ini memiliki kesarangan dan kelulusan rendah hingga tinggi.

- Akuifer dengan aliran melalui rekahan/celah.

Umumnya memiliki produktivitas akuifer rendah sampai langka airtanah. Hidrogeologi daerah penelitian secara regional telah disusun oleh Soetrisno (1983), CAT Bandung mempunyai produktivitas akuifer sedang sampai tinggi, setempat-setempat di bagian selatan dijumpai daerah langka, demikian juga daerah puncak bukit/gunung. Daerah yang berproduktivitas tinggi terletak di kota Bandung sampai Cimahi.

Arah aliran air bawah tanah di CAT Bandung berasal dari sebelah utara mengalir ke selatan, dari timur mengalir ke barat, dan dari selatan mengalir ke utara, semuanya mengumpul di dataran Bandung sekitar sepanjang S. Citarum.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu akuifer air bawah tanah yang terdapat di wilayah CAT Bandung secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok kedalaman sebagai berikut

1. Akuifer dangkal mengandung air bawah tanah bebas kedalaman kurang dari 10 m

2. Akuifer dangkal mengandung air bawah tanah bebas atau semi tertekan kedalaman 10-45 m.

3. Akuifer dalam mengandung air bawah tanah tertekan kedalaman 45-95 m. 4. Akuifer dalam mengandung air bawah tanah tertekan kedalaman 95-210 m.

5. Akuifer dalam mengandung air bawah tanah tertekan kedalaman lebih dari 210 m.

Air bawah tanah pada akuifer dengan kedalaman kurang dari 45 m dialokasikan untuk keperluan domestik atau rumah tangga penduduk. Sementara untuk keperluan industri memanfaatkan air bawah tanah pada kedalaman akuifer lebih dari 45 m. Kondisi air bawah tanah dinilai berdasarkan kondisi awal air bawah tanah yang terdapat pada akuifer dengan kedalaman lebih dari 45 m.

Sungai utama yang mengalir pada satuan ini adalah Sungai (S.) Citarum dengan anak sungai di bagian utara antara lain : S. Cimahi, S. Cibeureum, S. Cikapundung, S. Cipamokolan, S. Cikeruh dan S. Citarik. Sedangkan di bagian selatan antara lain : S. Ciwidey, S. Cisangkuy dan S. Citarum Hulu. Sungai-sungai tersebut membentuk pola aliran mendaun (subdendritik).

Imbuhan Airtanah

Imbuhan terhadap akifer dangkal di CAT Bandung pada umumnya merupakan proses langsung baik alamiah maupun buatan, dan berlangsung seketika paling lama rentang mingguan. Sedangkan imbuhan terhadap akifer tengah dan akifer dalam terjadi secara langsung dan tidak langsung. Proses langsung terjadi di daerah imbuhan utama, dan proses tidak langsung terjadi hampir di seluruh daerah cekungan. Kondisi tersebut terjadi karena pada saat ini tinggi pisometrik dari airtanah dalam berada di bawah tingi preatik airtanah dangkal. Artinya, imbuhan berlangsung pertama ke akifer dangkal dan karena adanya beda tinggi tersebut, akifer dangkal mengimbuh ke akifer tengah/dalam melalui bocoran.

Berdasarkan pisometri asal penyusunan akifer Bandung, maka daerah Utara CAT Bandung merupakan daerah imbuh utama. Pengujian Geyh (1990) terhadap isotop stabil δ18O dan δ2H dari 44 conto airtanah yang berasal dari sumur bor dan mata air yang tersebar di CAT Bandung membuktikan bahwa daerah imbuh terletak di bagian Utara CAT Bandung pada ketinggian 1050-1300 m.dpl. waktu alir airtanah dari daerah imbuh ke daerah luah berselang dalam beberapa dekade sampai sekitar

700 tahun. Sedangkan hasil uji isotop 14C menunjukkan bahwa airtanah menjadi relatif lebih muda ke arah Barat cekungan, di bagian Timur umur airtanah 10.670 tahun sebelum hari ini. Angka-angka ini membuktikan bahwa meskipun airtanah merupakan sumberdaya alam yang terbaharui, namun waktu pengisian kembali (replenishment) sangat relatif.

Jumlah imbuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik daerah imbuh seperti rupabumi, jenis batuan, hidrogeolgi, curah hujan, sistim aliran permukaan dan tutupan lahan. Berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Penelitian Geoteknologi -LIPI, 2007, dengan menggunakan metoda neraca kelembaban tanah, jumlah total imbuhan potensial airtanah di CAT Bandung (dari data stasiun Nanjung) diperkirakan sekitar 334,7 juta m3 atau sekitar 6,1 % dari total hujan. Jumlah ini berbeda dengan hasil perhitungan dengan menggunakan metoda klasik (Thornwaite) dimana hasil menunjukkan 8,6 % dari total hujan menjadi imbuhan potensial (Ruchijat, 2000). Mengacu pada kondisi topografi dan geologi, diprediksikan bahwa hanya 50 % dari potensi tersebut (sekitar 165 juta m3) yang dapat secara efektif menjadi imbuhan ke akifer dalam. Laju imbuhan potensial cenderung konstan, walaupun terjadi perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan tata guna lahan, dll.

III.3 Tata Ruang

Tataguna lahan di Kota Bandung sangat didominasi perdagangan dan jasa selain permukiman, sedangkan kota-kota di sekitarnya masih didominasi pertanian, perumahan serta industri.

Kawasan permukiman baik skala besar maupun kecil sampai sekarang tumbuh dengan cepat. Sehubungan dengan itu salah satu dampak yang sangat dirasakan semakin terancamnya daerah-daerah konservasi seperti di bagian Utara dan Selatan.

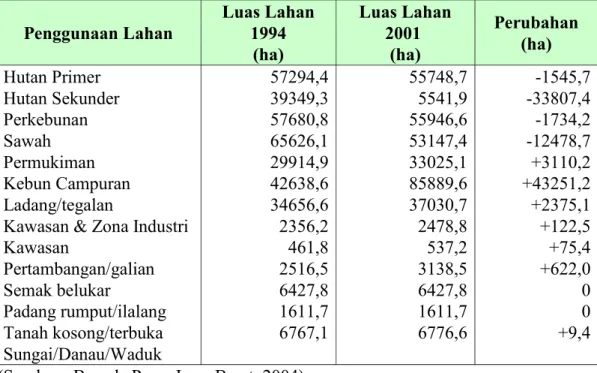

Pertumbuhan lahan terbangun dalam kurun waktu 1994-2001 menunjukkan kecenderungan penurunan dan kenaikan di jenis penggunaan lahan tertentu. Secara luasan lahan, maka guna lahan kawasan dan zona industri meningkat sebesar 5,2% serta pemukiman meningkat 10,40%. Kecenderungan tersebut diperkirakan akan tetap meningkat sampai dengan tahun 2025. Sementara itu untuk lahan sawah dalam kurun waktu tersebut memperlihatkan kecenderungan yang terus menurun yaitu sebesar 19,01 %.

Sementara itu jika dikaitkan dengan kebijakan pola tata ruang Provinsi Jawa Barat, maka di wilayah Metropolitan Bandung kawasan yang seharusnya berfungsi lindung adalah seluas 144.269,7 ha atau sebesar 30,28 % yang tersebar terutama di bagian Utara dan Selatan, dan kawasan budidaya seluas 195.461,1 ha. Lahan-lahan yang seharusnya menjadi kawasan lindung tersebut dalam kurun waktu 1994-2001 mengalami kecenderungan yang terus menurun dan terkonversi menjadi lahan terbangun terutama di kawasan lindung non-hutan. Berikut ini adalah tabel kecenderungan lahan terbangun di kawasan lindung dan kawasan budidaya pada kurun waktu 1994-2001.

Tabel III.1. Pergeseran penggunaan lahan 1994-2001

Penggunaan Lahan Luas Lahan 1994 (ha) Luas Lahan 2001 (ha) Perubahan (ha) Hutan Primer Hutan Sekunder Perkebunan Sawah Permukiman Kebun Campuran Ladang/tegalan

Kawasan & Zona Industri Kawasan Pertambangan/galian Semak belukar Padang rumput/ilalang Tanah kosong/terbuka Sungai/Danau/Waduk 57294,4 39349,3 57680,8 65626,1 29914,9 42638,6 34656,6 2356,2 461,8 2516,5 6427,8 1611,7 6767,1 55748,7 5541,9 55946,6 53147,4 33025,1 85889,6 37030,7 2478,8 537,2 3138,5 6427,8 1611,7 6776,6 -1545,7 -33807,4 -1734,2 -12478,7 +3110,2 +43251,2 +2375,1 +122,5 +75,4 +622,0 0 0 +9,4 (Sumber : Bapeda Prov. Jawa Barat, 2004)

III.4 Kondisi Sosio-Ekonomi Kependudukan

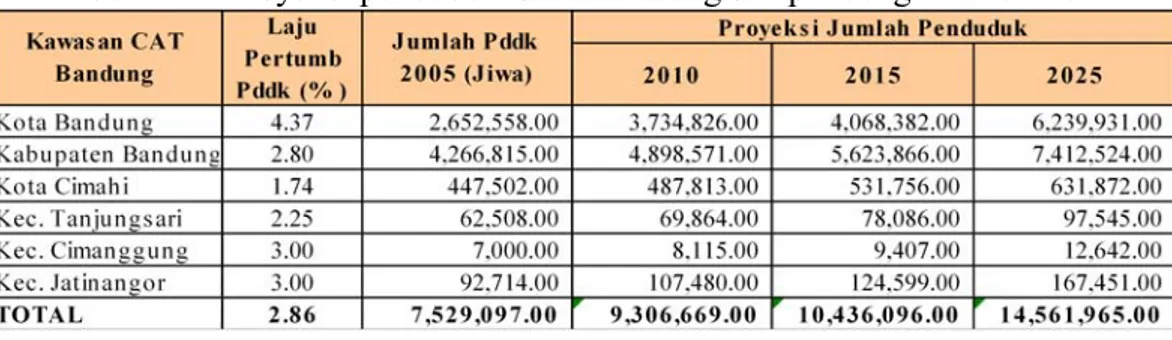

Jumlah penduduk di CAT Bandung yang terdiri dari wilayah administratif Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kecamatan Jatinangor, Cimanggung dan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan berkisar antara 1,74 -4,37%, dimana konsentrasi penduduk terdapat di kota Bandung yaitu sebanyak 34%. Populasi penduduk di wilayah CAT Bandung adalah 7.522.097 jiwa pada tahun 2005 dan diprediksikan mencapai 14.561.965 jiwa pada 2025. kepadatan penduduk rata-rata di wilayah CAT Bandung adalah 20 jiwa/ha, dimana kepadatan penduduk kota Bandung adalah 139 jiwa/ha, kota Cimahi 105 jiwa/ha, dan kabupaten Bandung 13 jiwa/ha. Sedangkan pada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Sumedang yang masuk ke dalam wilayah CAT Bandung yaitu kecamatan Tanjungsari 16 jiwa/ha, kecamatan Cimanggung 16 jiwa/ha, dan kecamatan Jatinangor 32 jiwa/ha.

Tabel III.2. Poyeksi penduduk CAT Bandung sampai dengan tahun 2025

(Sumber : Bapeda Prov. Jawa Barat, 2005, dengan perhitungan)

Perekonomian

Data tahun 2003, perdagangan dan industri tidak termasuk minyak dan gas bumi, memberikan kontribusi terbesar terhadap PRDB (Produk Regional Domestik Bruto) atas dasar harga berlaku. Dari sektor perdagangan terhitung Rp. 7.473.793 triliun dan dari sektor industri Rp. 7.225.546 triliun, atau sama dengan 31,91 % dan 30,85 % dari total PDRB. Selanjutnya, sektor transportasi dan komunikasi

Di Kabupaten Bandung, kontribusi terbesar diperoleh dari industri proses (53,66 %), diikuti oleh perdagangan (17,41 %) dan pertanian (9,53%). Pola yang sama juga ditemukan di Kota Cimahi. Pada tahun 2003, atas dasar harga berlaku, sektor industri memberikan kontribusi sebesar 68,08 % dari PDRB total, diikuti oleh sektor perdagangan (15,19 %). Secara umum tinjauan perekonomian 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Sumedang yang berada di wilayah CAT Bandung (Kecamatan Tanjungsari, Cimanggung dan Jatinangor) dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Sumedang secara keseluruhan. Kontribusi terbesar diperoleh dari sektor pertanian (32.65%), perdagangan (26,50%) dan industri (16,89%).

Aktivitas ekonomi di CAT Bandung terkonsentrasi di kedua kota dan Kabupaten Bandung yang dapat dilihat dari perbandingan PDRBnya. Laju pertumbuhan PDRB tahunan di CAT Bandung mencapai 15,66 %, di mana laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Bandung dengan 19,56 %.

Pada tahun 2003, PDRB total untuk wilayah CAT Bandung adalah sebesar Rp. 56.262.565 triliun, yang terdiri dari :

1. Kota Bandung Rp. 23.420.125 triliun

2. Kab. Bandung Rp. 23.833.127 triliun

3. Kota Cimahi Rp. 5.172.022 triliun

4. Kabupaten Sumedang Rp. 3.837.289 triliun

(Sumber : BPS, 2003)

III.5 Kondisi Sumberdaya Air III.5.1 Potensi

Potensi Air Permukaan

Wilayah CAT Bandung merupakan bagian dari aliran sungai (DAS) Citarum Hulu yang bersumber di lereng Gunung Wayang bagian tenggara. Potensi air air yang ditunjukkan dari aliran air permukaan rata-rata per tahun pada wilayah Sungai Citarum mencapai 13,07 milyar m3/tahun. Dari potensi yang besar tersebut

kapasitas yang dapat ditampung melalui 3 (tiga) bendungan (Saguling, Cirata, dan Jatiluhur) adalah sebesar 4,38 milyar m3 (6,8%).

Berdasarkan RTRWP Jabar 2010, aliran rata-rata yang diperoleh dari DAS Citarum (luas 706.177,47 ha) mencapai 9,052 milyar m3/tahun, sedangkan aliran mantap mencapai 3,9 milyar m3/tahun. Untuk sungai dan anak sungai yang berada di wilayah CAT Bandung, potensi air permukaan yang ditunjukkan aliran rata-rata mencapai 1,744 milyar m3/tahun dan aliran mantap sekitar 1,447 milyar m3/tahun.

Potensi Mata Air dan Air Bawah Tanah

Mata air pada umumnya ditemukan di wilayah konservasi yang merupakan

recharge area. Total discharge dari mata air kurang dari 600 liter/detik. Jumlah ini tidak stabil, melainkan berfluktuasi tergantung pada perubahan cuaca/musim. Jumlah yang signifikan dari mata air digunakan sebagai sumber air alternatif, terutama di daerah rural. Kebanyakan dari sumber mata air di CAT Bandung terletak pada ketinggian lebih dari 750 m di atas permukaan laut. Potensi mata air

ini mencapai 2.785 liter/detik atau 87.859.296 m3/tahun (Gunawan 1995).

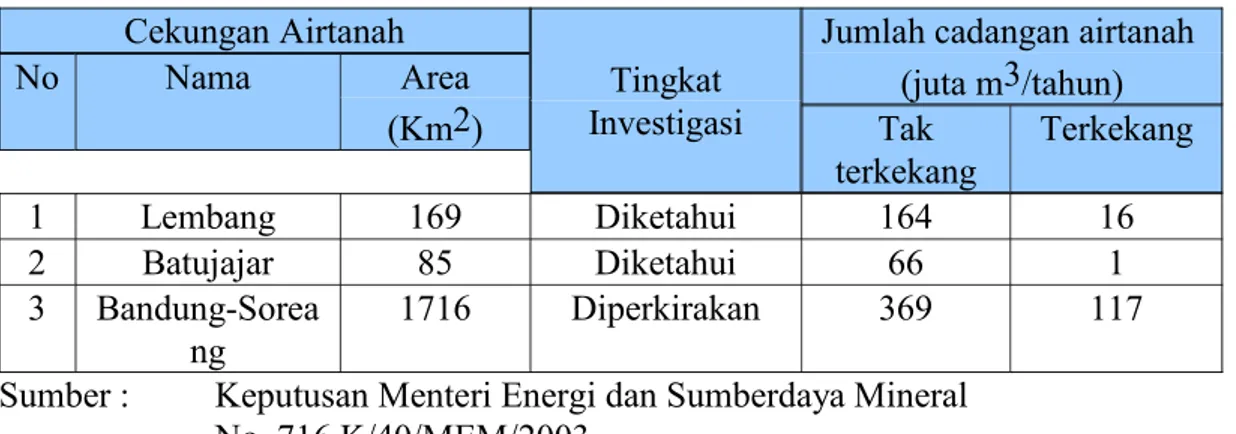

Mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 716.K/40/MEM/2003, berdasarkan potensinya, airtanah di CAT Bandung dibagi kedalam tiga cekungan airtanah, yaitu Cekungan Lembang, Cekungan Batujajar dan CAT Bandung-Soreang, yang diklasifikasikan sebagai airtanah terkekang dan tidak terkekang (bebas).

Tabel III.3 Potensi Airtanah di DAS Citarum Cekungan Airtanah No Nama Area (Km2) Tingkat Investigasi

Jumlah cadangan airtanah (juta m3/tahun) Tak terkekang Terkekang 1 Lembang 169 Diketahui 164 16 2 Batujajar 85 Diketahui 66 1 3 Bandung-Sorea ng 1716 Diperkirakan 369 117

Sumber : Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral

No. 716.K/40/MEM/2003,

Pasokan Air Bersih PDAM

Perusahaan daerah pengelola penyediaan air minum di Kota Bandung (PDAM) menyediakan air untuk kebutuhan domestik di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung. Prosentase cakupan pelayanan di kota Bandung mencapai 52 % dengan jumlah sambungan langsung sekitar 145.757 rumah tangga. Di Kabupaten Bandung, PDAM baru melayani 23% dari total populasi dengan jumlah sambungan langsung 34.381 rumah tangga. Di Kota Cimahi, cakupan pelayanan PDAM 20% dengan jumlah sambungan langsung 24.752 rumah tangga.

III.5.2 Proyeksi dan Kebutuhan Air Bersih

Seiring dengan tekanan peningkatan populasi, kebutuhan air domestik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kebutuhan air domestik pada tahun 1995 adalah 227,08 juta m3 dan meningkat hingga 318 juta m3 pada tahun 2005. Kebutuhan air industri pun cenderung meningkat dengan proyeksi laju peningkatan kebutuhan air 10%, pada tahun 2005 kebutuhan air industri sebesar 134 juta m3.

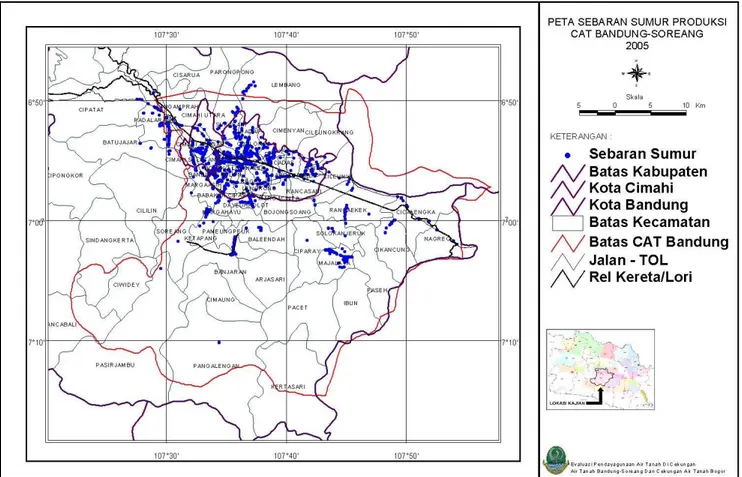

III.5.3 Pengambilan Air Tanah

Pengambilan air tanah di daerah Bandung meningkat pesat antara tahun 1985 sampai 1996 yang mencapai 76,8 juta m3, kemudian menurun seiring dengan krisis ekonomi dan mencapai jumlah terendah pada tahun 1998 sebesar 41,7 juta m3, kemudian mulai meningkat lagi hingga diperkirakan pada tahun 2004

mencapai 58,5 juta m3. Demikian juga perkembangan jumlah sumur produksi meningkat pesat antara tahun 1985 sampai 1996 yang mencapai 2628, kemudian menurun hingga tahun 2004. Setelah keadaan ekonomi kembali teratasi, kecenderungan penggunaan air tanah kembali meningkat.

Pengguna terbesar air bawah tanah di wilayah ini adalah domestik dan sektor industri. Saat ini tercatat bahwa lebih dari 75% air yang digunakan oleh industri untuk kegiatan prosesnya di Bandung Metropolitan diperoleh dari air tanah (Asdak, PR 14 Juni 2007). Selain itu PDAM kabupaten dan kota di beberapa daerah juga menggunakan air tanah untuk penyediaan air domestik.

Penggunan Airtanah Industri

Sekitar 50 % industri di CAT Bandung merupakan industri tekstil yang membutuhkan jumlah air yang cukup banyak dalam proses kegiatannya. Banyak dari industri ini berlokasi di wilayah yang tidak tercakup/memiliki infrastruktur/sarana penyediaan air bersih, oleh karena itu air tanah dinilai merupakan solusi yang murah dan efektif untuk mendukung kegiatannya.

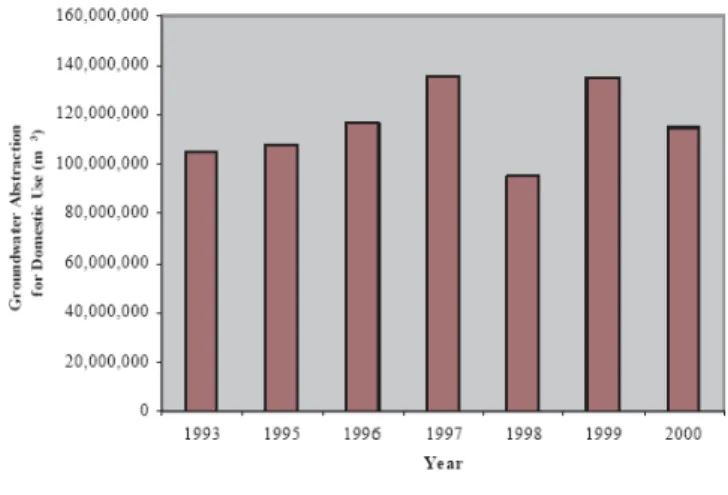

Gambar III.2 Perkembangan Pengambilan Air Tanah di CAT Bandung (Sumber : Djaendi, Pusat Lingkungan Geologi, dari Trisno, 2007)

Penggunaan airtanah oleh industri pada tahun 1993 mencapai 59,55 % dari jumlah total air yang dibutuhkan, dan meningkat hingga 66,34 % pada tahun 1995 dan

di Indonesia pada tahun 1997 turut memberikan dampak terhadap abstraksi airtanah. Pada tahun 1999 penggunaan airtanah oleh industri menurun hingga 57,20 % dan kemudian meningkat 57,84% pada tahun 2000 dan mencapai hampir 70 % pada tahun 2004.

Penggunaan Airtanah Domestik

Saat ini, tidak ada data yang akurat mengenai jumlah (m3) yang telah diekstraksi oleh masyarakat untuk keperluan domestiknya di CAT Bandung.

III.6 Laju Kerusakan Air Tanah

Eksploitasi sumberdaya airtanah yang tak terkendali merupakan permasalahan berat yang dihadapi sehingga menyebabkan kondisi airtanah kian memburuk, hal ini disebabkan antara lain akibat kebergantungan industri terhadap airtanah sangat besar.

Gambar III.3 Proyeksi abstraksi airtanah oleh penggunaan domestik (1993-2000) (Sumber : Wangsaatmaja, 2006)

Kebergantungan terhadap airtanah tersebut antara lain disebabkan oleh faktor-faktor :

· Ekstraksi air tanah saat ini membutuhkan biaya yang jauh lebih murah

dibandingkan dengan menggunakan sumber air alternatif lainnya seperti air

permukaan, PDAM maupun waste water recycle, di mana penggunaan air

permukaan membutuhkan investasi yang lebih besar dalam penyediaan konstruksi sarana pengolah air baku dibandingkan dengan infrastruktur untuk pengambilan airtanah. Selain itu pembangunan sarana pengolah air baku membutuhkan penyediaan lahan dan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk operasional dan perawatannya,

· Kualitas air tanah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sumber alternatif

seperti air permukaan yang membutuhkan pengolahan terlebih dahulu untukmemperoleh air dengan kualitas setara dengan kualitas air tanah;

· Kemudahan dan kepraktisan memperoleh sumber air tanah dibandingkan

dengan sumber air alternatif lain;

· Ketidakmampuan PDAM sebagai pemasok kebutuhan air baku, baik untuk

keperluan rumah tangga maupun komersial, dan tidak ada institusi khusus lainnya yang menyediakan air baku untuk industri, sehingga industri tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan air tanah untuk kegiatannya;

Kontinuitas laju aliran airtanah tidak dipengaruhi oleh peak time, seperti pada

sistem penyedia air baku lainnya (PDAM) yang seringkali mengalami overload

pada waktu puncak;

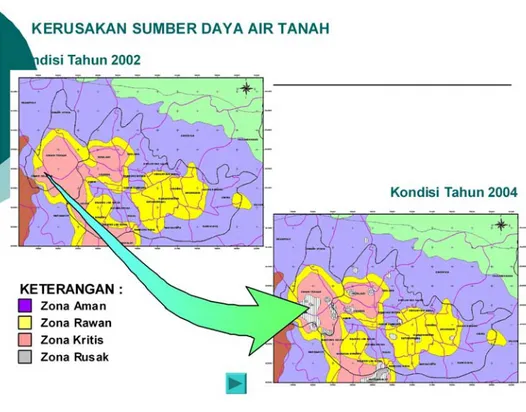

Gambar III.5 Perubahan kondisi sumberdaya airtanah CAT Bandung 2002-2004 (Distamben Prov. Jawa Barat, 2006)

Faktor lain penyebab semakin memburuknya kondisi airtanah adalah :

· Perubahan fungsi dan Tata Guna Lahan daerah-daerah resapan akibat

pembangunan, di mana prosentase daerah resapan di CAT Bandung yang sudah menjadi lahan tertutup: 47 %. Perubahan fungsi lahan ini akan mempengaruhi sistem hidrologis terutama di wilayah hulu DAS Citarum.

· Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun industri terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat kerusakan air tanah.

III.7 Dampak Akibat Pengambilan airtanah Penurunan Muka Air Tanah

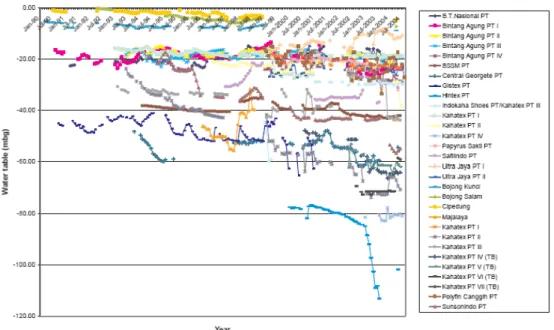

Berdasarkan data pemantauan sumur selama beberapa periode, terdapat perubahan yang signifikan terhadap muka air tanah di wilayah CAT Bandung dari artesis positif menjadi artesis negatif. Sebagai contoh, artesis positif teridentifikasi di wilayah dayeuhkolot-Bojongsoang +4,0 m di atas permukaan tanah pada tahun 1920, tetapi pada tahun 1960 muka airtanah mengalami penurunan menjadi +3,9 m di atas permukaan tanah. Pada pertengahan tahun 1970-an, muka air tanah menurun hingga -2,0 m di bawah muka tanah dan menjadi -40 dan -80 m di bawah muka tanah pada 1990.

Gambar III.6. Penurunan Muka Air Tanah di beberapa sumur pantau (Sumber : DGTL,2004, dalam Wangsaatmaja, 2006)

Ketinggian muka air tanah juga dipantau dengan menggunakan automatic water level recorder (AWLR) dantelemetry di kurang lebih 30 sumur pantau di wilayah studi. Wilayah dengan penurunan muka air tanah terbesar sehingga membentuk

cone of Depression adalah Cijerah dengan penurunan hingga 20 m selama 1997-2004, Cimanggung dan Rancaekek lebih dari 60 m berdasarkan pemantauan di sumur dalam PT. Kahatex. Di kawasan industri Leuwigajah penurunan mencapai 40 m pada periode yang sama. Penurunan muka tanah juga memberikan dampak terhadap sumur dalam milik PDAM. Dari 32 sumur dalam yang dimiliki PDAM dengan volume ekstraksi 550 l/det pada tahun 1982-1983 menjadi 115 lt/det pada tahun 2004.

Penurunan muka air tanah, yang selain akan mengakibatkan masyarakat sekitarnya menjadi kesulitan memperoleh air, juga akan mengancam kelangsungan usaha atau kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan data di CAT Bandung sebagai contoh, intensitas penurunan tertinggi umumnya terjadi pada lokasi-lokasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (pusat-pusat industri).

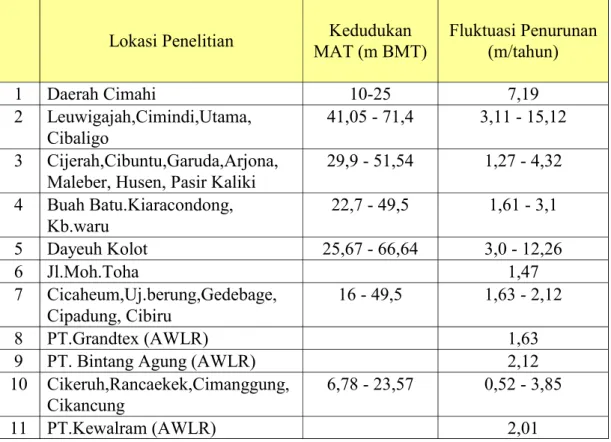

Tabel III.4. Tabel penurunan muka air tanah di wilayah CAT Bandung N o Lokasi Penelitian Kedudukan MAT (m BMT) Fluktuasi Penurunan (m/tahun) 1 Daerah Cimahi 10-25 7,19 2 Leuwigajah,Cimindi,Utama, Cibaligo 41,05 - 71,4 3,11 - 15,12 3 Cijerah,Cibuntu,Garuda,Arjona,

Maleber, Husen, Pasir Kaliki

29,9 - 51,54 1,27 - 4,32 4 Buah Batu.Kiaracondong, Kb.waru 22,7 - 49,5 1,61 - 3,1 5 Dayeuh Kolot 25,67 - 66,64 3,0 - 12,26 6 Jl.Moh.Toha 1,47 7 Cicaheum,Uj.berung,Gedebage, Cipadung, Cibiru 16 - 49,5 1,63 - 2,12 8 PT.Grandtex (AWLR) 1,63

9 PT. Bintang Agung (AWLR) 2,12

12 Bojongsalam (AWLR) 0,44 13 Sekitar Majalaya 31,72 - 50,17 0,32 - 3,9 14 Ciparay,Banjaran,Pamengpeuk 7,7 - 29,39 0,89 - 4,57 15 Katapang,Soreang 1,51 - 30,85 0,38 - 1,6 16 Bojongkunci (AWLR) 0,77 17 Cipedung (AWLR) 0,38 (Sumber : Hasjim, 2006)

Gejala Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)

Banyak faktor yang dimungkinkan dalam memberi dampak terhadap keterjadian

land subsidence di CAT Bandung, namun abstraksi airtanah yang intensif bagi penggunaan industri, perdagangan maupun domestik, diyakini sebagai faktor

utama yang menyebabkan terjadinyaland subsidence di CAT Bandung.

Penurunan permukaan tanah (amblesan), merupakan dampak lanjutan dari penurunan muka air tanah, di mana terjadi kekosongan pori-pori pada lapisan batuan atau tanah sehingga mengalami pemampatan akibat kehilangan tekanan pori pada massa batuan. Pada daerah yang telah mengalami penurunan muka tanah dapat dicirikan dengan semakin meluasnya wilayah yang mengalami bencana banjir. Data sebagaimana tercantum pada Tabel III.6 berikut ini memperlihatkan sebaran lokasi yang mengalami penurunan muka tanah.

Tabel III.5 Penurunan muka tanah di wilayah CAT Bandung

No Daerah Besar Penurunan (cm) Rata-rata Penurunan (cm/th) 1 Cimahi - Leuwigajah 84,5 21,1 2 Bojongsoang 83,9 20,9 3 Kopo 18,9 4,7 4 Banjaran 63,9 15,9 5 Dayeuhkolot 20,8 5,2 6 Gedebage 24,3 6,1 7 Ujungberung 20,6 5,2 8 Majalaya 8,4 2,1 9 Rancaekek 11,8 2,9 10 Cicalengka 44,5 11,1 (Sumber : Abidin, 2003)

Land subsidence telah dihitung dan dipantau secara berkala dengan menggunakan

Global Positioning System (GPS). Sesuai dengan data yang telah diperoleh, land subsidence di beberapa lokasi telah mencapai penurunan 20 mm/bulan atau 24 cm/tahun, terutama di wilayah zona kritis seperti Cimahi, Rancaekek dan Dayeuhkolot (Abidin,2003).

Penurunan Kualitas Airtanah

Terjadinya penurunan kualitas airtanah disebabkan oleh infiltrasi unsur-unsur pencemar baik yang berasal dari limbah domestik maupun perembesan unsur-unsur logam yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan itu sendiri.

Pada 2004, kualitas air tanah telah diteliti terhadap sampel dari 25 sumur bor. Dari sampel tersebut, 19 sumur bor (76 %) telah memiliki total coliform yang melebihi standar 1000/100 ml, dan hanya 24 % yang memiliki nilai total coliform di bawah standar. Delapan belas sumur bor dari 25 sampel (72 %) melebihi baku mutu fecal coliform untuk standar kelas 1, yaitu 100/100 ml. Sedangkan hasil penelitian laboratorium terhadap 50 sampel sumur bor pada tahun 2005, menyatakan bahwa 78 % sampel tidak memenuhi standar baku mutu dan 70 % sampel melebihi standar fecal coliform (Wangsaatmaja, 2006).

Untuk parameter kadar residu terlarut, COD, NO3, Fe dan Mn, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat telah melakukan penelitian terhadap 496 sampel dari sumur bor airtanah di wilayah CAT Bandung, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel III.6 Kualitas airtanah di CAT Bandung

(Sumber : Distamben Prov. Jawa Barat, 2005)

Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas airtanah di wilayah CAT Bandung pada umumnya telah mengalami pencemaran khususnya parameter COD serta logam berat Fe dan Mn.

III.8 Pengelolaan Airtanah

Dari sektor kebijakan, upaya pengendalian pemanfaatan airtanah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain :

1. Menerapkan instrumen perijinan

Pengambilan airtanah industri dilakukan melalui suatu prosedur perijinan. Ijin diberikan dengan mempertimbangkan jumlah sumur bor yang beroperasi, kedalaman pengambilan air tanah, serta debit pengambilan.

2. Implementasi pajak airtanah :

Pajak airtanah diperhitungkan berdasarkan NPA (Nilai Perolehan Air) yang mencakup beberapa komponen, antara lain komponen sumberdaya, komponen pemulihan dan komponen harga air baku. Selain itu penerapan pajak air tanah juga ditentukan berdasarkan tarif progresif. Semakin banyak air yang diambil, semakin besar faktor nilai indeks pengalinya terhadap harga baku air.

Antara lain dengan melakukan :

· Pemantauan terhadap instrumentasi sumur bor industri (flow meter)

· Pemetaan sumur bor yang beroperasi

· Pemantauan muka air tanah

· Penertiban sumur-sumur ilegal (tak berijin)

Dari segi teknologi, upaya konservasi airtanah yang telah dan dapat dilakukan antara lain :

1. Pembuatan sumur-sumur resapan

Pembuatan sumur-sumur resapan dilakukan untuk membantu

meningkatkan kapasitas pengisian air air tanah dengan cara menampung air hujan dan langsung mengalirkan ke dalam lapisan akifer yang kosong (rusak). Selain membangun sumur resapan baru, juga dapat dilakukan dengan mengalihfungsikan sumur-sumur bor produksi yang sudah tidak aktif.

Implementasi kebijakan baru dalam bentuk pilot proyek pecontohan, belum diberlakukan secara masal

2. Penghematan penggunaan airtanah

Penghematan penggunaan air tanah dilakukan untuk mengurangi konsumsi airtanah industri melalui substitusi dengan sumberdaya air lainnya seerti air permukaan, PDAM maupun tindakan konservasi mandiri pihak industri

seperti dengan melakukanrecycle, reuseair sisa/bekas produksinya.

Khusus upaya substitusi penggunaan air permukaan, salah satunya adalah

pembuatandivertion tunnel untuk mengalihkan aliran sungai Cibatarua ke

DAS Citarum, dan sampai dengan saat ini, langkah tersebut masih dalam tahap persiapan

Dalam jangka menengah, kebutuhan air di wilayah Cekungan Bandung akan mendapatkan penambahan suplai air baku yang berasal dari penyodetan S. Cibatarua dengan kapasitas aliran 600 lt/detik. Air tersebut

3. Perlindungan daerah resapan

Perlindungan daerah resapan dilaksanakan melalui program reboisasi dan penghijauan. Walaupun aktivitas penghijauan telah banyak dilakukan namun keberlanjutan fungsi-fungsi dari konservasi daerah resapan belum dapat terevaluasi secara menyeluruh.