1

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Epilepsi merupakan serangan berulang secara periodik dengan atau tanpa kejang. Serangan tersebut disebabkan oleh aktivasi listrik berlebihan pada neuron korteks dan ditandai dengan perubahan aktivitas listrik seperti yang diukur degan

electro ensephalography (EEG) (Rogers dan Cavazos, 2009).

Menurut Tjay dan Rahardja (2010), epilepsi atau sawan/ayan adalah suatu gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya dengan perubahan kesadaran. Penyebabnya adalah aksi serentak dan mendadak dari sekelompok besar sel-sel saraf di otak. Aksi ini disertai pelepasan muatan listrik yang berlebihan dari neuron-neuron tersebut. Lazimnya pelepasan muatan listrik ini terjadi secara teratur dan terbatas dalam kelompok-kelompok kecil, yang memberikan ritme normal pada electroencephalograms (EEGs). Serangan ini kadang kala bergejala ringan dan hampir tidak kentara, tetapi ada kalanya bersifat demikian hebat sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Kurang lebih 30% dari pasien epilepsi mempunyai keluarga dekat yang juga menderita gangguan konvulsi.

Epilepsi merupakan salah satu penyebab morbiditas di bidang saraf anak yang menimbulkan berbagai permasalahan antara lain kesulitan belajar, gangguan tumbuh-kembang, dan menentukan kualitas hidup anak. Insidensi epilepsi pada

2

anak dilaporkan dari berbagai negara dengan variasi yang luas, sekitar 4-6 per 1000 anak, tergantung pada rancangan penelitian dan kelompok umur populasi. Di Indonesia terdapat paling sedikit 700.000-1.400.000 kasus epilepsi dengan pertambahan sebesar 70.000 kasus baru setiap tahun dan diperkirakan 40-50% terjadi pada anak-anak. Sebagian besar epilepsi bersifat idiopatik, tetapi sering juga disertai gangguan neurologi seperti retardasi mental, cerebral palsy, dan sebagainya yang disebabkan kelainan pada susunan saraf pusat. Di samping itu, dikenal pula beberapa sindrom epilepsi pada anak antara lain Sindrom Ohtahara, spasme infantil (Sindrom West), Sindrom Lenox-Gestaut, benign rolandic epilepsy, dan juvenile myoclonic epilepsy (Suwarba, 2011).

Kebanyakan pasien anak yang baru didiagnosis epilepsi memiliki prognosis jangka panjang yang baik, khususnya pada pasien dengan etiologi idiopatik. Sebaliknya, epilepsi akan tetap aktif pada kurang lebih 30% pasien dan memburuk pada kurang lebih 10% pasien (Geerts et al., 2010).

Pengobatan epilepsi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun demikian, berbagai jenis efek samping dapat terjadi selama pengobatan berlangsung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustarsid et al. (2011), semakin lama pengobatan epilepsi semakin besar kemungkinan terjadi gangguan memori. Kualitas hidup pasien epilepsi juga dapat menurun di antaranya karena gangguan daya ingat yang dapat disebabkan oleh epilepsi, pengaruh OAE, serta faktor psikososial.

Penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pengobatan epilepsi jangka panjang memungkinkan terjadinya berbagai efek samping pada pasien.

3

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian berupa evaluasi efek samping obat anti epilepsi yang telah digunakan pada jangka panjang dan diberikan secara monoterapi pada pasien epilepsi pediatrik. Penelitian dilakukan di RSUP Dr. Sardjito karena merupakan rumah sakit pendidikan tipe A yang menjadi pusat rujukan di DIY dan Jawa Tengah bagian selatan (Humas RSUP Dr. Sardjito, 2015). Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi tenaga kesehatan untuk terus melakukan pemantauan efek samping sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat.

B.Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian di atas adalah:

1. Bagaimana pola pengobatan epilepsi pada pasien epilepsi pediatrik rawat jalan di Instalasi Kesehatan Anak Sub. Bagian Neurologi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta periode Januari – Maret 2015?

2. Bagaimana efek samping obat anti epilepsi pada pengobatan monoterapi pasien epilepsi pediatrik rawat jalan di Instalasi Kesehatan Anak Sub. Bagian Neurologi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta periode Januari – Maret 2015?

C.Tujuan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pola pengobatan epilepsi pada pasien pediatrik rawat jalan di Instalasi Kesehatan Anak Sub. Bagian Neurologi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta bulan Januari-Maret 2015.

4

2. Mengetahui jenis efek samping Obat Anti Epilepsi (OAE) monoterapi yang terjadi pada pasien pediatrik rawat jalan di Instalasi Kesehatan Anak Sub. Bagian Neurologi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta bulan Januari-Maret tahun 2015.

D.Manfaat Penelitian 1. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi terkait efek samping Obat Anti Epilepsi yang digunakan secara monoterapi pada pasien epilepsi pediatrik.

2. Manfaat bagi rumah sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan pemantauan efek samping obat, khususnya efek samping OAE sebagai bagian dari pharmaceutical care sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat.

5

E.Tinjauan Pustaka 1. Epilepsi

a. Definisi

Menurut Ginsberg (2008), epilepsi adalah istilah untuk cetusan listrik lokal pada substansia grisea otak, yang terjadi sewaktu-waktu, mendadak, dan sangat cepat. Secara klinis epilepsi merupakan gangguan paroksismal. Cetusan neuron korteks serebri mengakibatkan serangan penurunan kesadaran, perubahan fungsi motorik atau sensorik, perilaku atau emosional yang intermiten dan stereotipik. Harus dibedakan antara kejang yang terjadi sendiri dan kejang berulang yang berupa epilepsi.

Epilepsi merupakan gangguan susunan saraf pusat (SSP) yang dicirikan oleh terjadinya bangkitan (seizure, fit, attack, spell) yang bersifat spontan (unprovoked) dan berkala. Bangkitan dapat diartikan sebagai modifikasi fungsi otak yang bersifat mendadak dan sepintas, yang berasal dari sekelompok besar sel-sel otak, bersifat sinkron dan berirama. Istilah epilepsi tidak boleh digunakan untuk bangkitan yang terjadi selama penyakit akut berlangsung, dan occasional provoked seizures misalnya kejang atau bangkitan pada hipoglikemi (Harsono, 2007).

b. Epidemiologi

Epilepsi merupakan salah satu penyakit saraf yang banyak diderita, terutama pada usia anak-anak. Angka kejadian per tahun mencapai 44 dari 100.000 orang. Setiap tahun, ada kurang lebih 125.000 insidensi epilepsi

6

yang tercatat di Amerika Serikat; hanya 30% di antaranya yang berusia kurang dari 18 tahun pada saat didiagnosa epilepsi (Rogers dan Cavazos, 2008).

World Health Organization (2012) menyebutkan bahwa perkiraan proporsi penderita epilepsi aktif dari keseluruhan populasi adalah antara 4 sampai 10 per 1000 orang. Namun, beberapa penelitian menyatakan bahwa di negara berkembang, proporsi penderita epilepsi diperkirakan sebanyak 6 sampai 10 per 1000 orang. Di negara berkembang, kasus baru tiap tahunnya berkisar antara 40 sampai 70 kasus per 100.000 orang.

c. Etiologi

Berbagai kondisi medis diketahui dapat menyebabkan epilepsi, mulai dari mutasi genetik hingga trauma otak. Pasien dengan keterbelakangan mental, cerebral palsy, trauma kepala, atau stroke memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami kejang dan epilepsi. Semakin tinggi derajat keterbelakangan mental yang diukur menggunakan intelligent quotient (IQ), semakin tinggi pula insidensi epilepsi yang terjadi. Beberapa kasus menunjukkan jika etiologi kejang dapat diketahui dan dikoreksi maka pasien memungkinkan untuk tidak mendapatkan obat anti epilepsi jangka panjang. Pasien dapat juga mengalami kejang dengan penyebab yang tidak diketahui, yang kemudian secara definisional disebut epilepsi idiopatik atau kriptogenik. Idiopathic etiology merupakan batasan yang digunakan pada pasien kejang umum primer, sedangkan cryptogenic etiology digunakan jika

7

tidak ditemukan penyebab yang jelas pada pasien kejang parsial (Rogers dan Cavazos, 2008).

Menurut Rogers dan Cavazos (2008), perubahan hormonal yang terjadi pada waktu menstruasi, pubertas, atau kehamilan dapat mempengaruhi onset kejang maupun meningkatkan frekuensi kejang. Penting juga untuk mengetahui riwayat penggunaan obat pada pasien kejang karena teofilin, alkohol, fenotiazin dosis tinggi, serta antidepresan dapat memicu terjadinya kejang. Kecelakaan perinatal dan berat badan bayi lahir rendah juga merupakan faktor risiko terjadinya kejang parsial.

Menurut Shorvon (2011), klasifikasi epilepsi secara etiologis adalah sebagai berikut.

1) Idiopathic Epilepsy

Epilepsi yang mayoritas terjadi karena adanya kelainan secara genetis tanpa adanya abnormalitas neuropatologis dan neuroanatomis.

2) Symptomatic Epilepsy

Epilepsi yang diperoleh secara genetis, berhubungan dengan adanya abnormalitas anatomis dan patologis, dan atau kondisi klinis sebagai indikasi dari penyakit yang mendasari.

3) Provoked Epilepsy

Epilepsi yang penyebab utamanya berasal dari lingkungan dan tidak terdapat abnormalitas neuroanatomis dan neuropatologis.

4) Cryptogenic Epilepsy

8

d. Patofisiologi

Menurut Sukandar et al. (2013), pada kasus epilepsi, terjadi konduktansi kalium yang tidak normal, cacat pada kanal kalsium sensitif voltase, atau defisiensi pada membran Adenosin Trifosfat (ATPase) yang berkaitan dengan transpor ion sehingga dapat menghasilkan ketidakstabilan membran neuronal dan kejang. Aktivitas neuronal normal tergantung pada faktor pemicu rangsang (glutamat, aspartat, asetilkolin, norepinefrin, histamin, faktor pelepas kortikotropin, purin, peptida, sitokin, dan hormon steroid) dan penghambat neurotransmiter (dopamin, asam gama aminobutirat [GABA]), pasokan glukosa, oksigen, natrium, kalium, klorida, kalsium, asam amino yang cukup, pH normal, dan fungsi normal reseptor.

Serangan epilepsi terjadi apabila proses eksitasi di dalam otak lebih dominan daripada proses inhibisi (Madara dan Pomarico-Denino, 2008). Menurut Harsono (2007), serangan epilepsi akan muncul apabila sekelompok kecil neuron abnormal mengalami mengalami depolarisasi yang berkepanjangan berkenaan dengan cetusan potensial aksi secara cepat dan berulang-ulang. Cetusan listrik abnormal ini kemudian menstimulasi neuron-neuron sekitarnya atau neuron-neuron yang terkait di dalam proses. Secara klinis serangan epilepsi akan tampak apabila cetusan listrik dari sejumlah besar neuron abnormal muncul secara bersama-sama, membentuk suatu aktivitas listrik berlebihan di dalam otak. Perubahan-perubahan di dalam eksitasi aferen, disinhibisi, pergeseran konsentrasi ion ekstraseluler,

9

penting artinya dalam hal inisiasi dan perambatan aktivitas serangan epileptik. Pada epilepsi yang berulang, ketidaknormalan saraf menyebabkan depolarisasi secara spontan (Madara dan Pomarico-Denino, 2008).

e. Klasifikasi epilepsi

Menurut Gidal et al. (2005) klasifikasi epilepsi berdasarkan tanda-tanda klinik dan data EEG, dibagi menjadi:

1) Kejang umum (generalized seizure)

Kejang epilepsi digolongkan dalam kejang umum jika aktivasi terjadi pada kedua hemisfer otak secara bersama-sama. Kejang umum terbagi atas:

a) Absense (Petit mal)

Jenis yang jarang dijumpai ini umumnya hanya terjadi pada masa anak-anak atau awal remaja. Kesadaran hilang beberapa detik, ditandai dengan terhentinya percakapan untuk sesaat. Penderita tiba-tiba melotot atau matanya berkedip-kedip dengan kepala terkulai. b) Tonik-klonik (grand mal)

Merupakan bentuk kejang yang paling banyak terjadi, biasanya didahului oleh suatu aura. Pasien tiba-tiba jatuh, kejang, nafas terengah-engah, dan keluar air liur. Pasien juga bisa mengalami sianosis, ngompol, atau menggigit lidah. Serangan ini terjadi beberapa menit, lalu diikuti lemah, kebingungan, sakit kepala atau tidur.

10

c) Mioklonik

Serangan ini biasanya terjadi pada pagi hari, setelah bangun tidur pasien mengalami sentakan yang tiba-tiba.

d) Atonik

Serangan tipe atonik ini jarang terjadi. Pasien tiba-tiba kehilangan kekuatan otot yang mengakibatkan pasien terjatuh, namun dapat segera pulih kembali.

2) Kejang parsial

Serangan parsial merupakan perubahan-perubahan klinis dan elektro-ensefalografik yang menunjukan aktivitas sistem neuron yang berbatas di salah satu bagian otak

Kejang parsial ini terbagi menjadi:

a) Simple partial seizure

Pasien tidak mengalami kehilangan kesadaran. Terjadi sentakan-sentakan pada bagian tertentu dari tubuh.

b) Complex partial seizure

Pasien mengalami penurunan kesadaran. Perubahan tingkah laku dapat terjadi pada penderita dengan penurunan kesadaran.

3) Kejang tak terklasifikasikan

Serangan kejang ini merupakan jenis serangan yang tidak didukung oleh data yang cukup atau lengkap. Jenis ini termasuk serangan epilepsi pada neonatus misalnya gerakan mata ritmis, dan gerakan mengunyah serta berenang.

11

f. Diagnosa

Budikayanti et al. (2014) menjelaskan bahwa diagnosa epilepsi ditegakkan terutama dari anamnesis, yang didukung dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Dalam praktik klinis, langkah-langkah dalam penegakan diagnosis adalah sebagai berikut.

1) Anamnesis

Auto atau allo-anamnesis dari orangtua atau saksi mata mengenai hal-hal terkait di bawah ini.

a) Gejala dan tanda sebelum, selama, dan pascabangkitan b) Faktor pencetus

c) Usia saat didiagnosis epilepsi, durasi bangkitan, frekuensi bangkitan, interval antar bangkitan yang terpanjang, kesadaran antara bangkitan

d) Terapi epilepsi sebelumnya dan respon terhadap OAE sebelumnya e) Penyakit yang diderita sekarang, riwayat penyakit neurologis

psikiatrik maupun sistemik yang mungkin menjadi penyebab maupun komorbiditas

f) Riwayat epilepsi dan penyakit lain dalam keluarga

g) Riwayat saat berada dalam kandungan, kelahiran, dan tumbuh kembang

h) Riwayat bangkitan neonatal / kejang demam

12

2) Pemeriksaan fisik umum dan neurologis a) Pemeriksaan fisik umum

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari tanda-tanda gangguan yang berkaitan dengan epilepsi, misalnya.

(1) Trauma kepala (2) Tanda-tanda infeksi (3) Kelainan kongenital

(4) Kecanduan alkohol atau napza (5) Kelainan pada kulit

(6) Tanda-tanda keganasan b) Pemeriksaan neurologis

Pemeriksaan ini dilakukan uutuk mencari tanda-tanda defisit neurologis fokal atau difus yang dapat berhubungan dengan epilepsi. Jika dilakukan dalam beberapa menit setelah bangkitan, maka akan tampak pascabangkitan terutama pada tanda fokal yang tidak jarang dapat menjadi petunjuk lokalisasi, seperti:

(1) Paresis Todd

(2) Gangguan kesadaran pascaiktal (setelah kejang) (3) Afasia pascaiktal (gangguan bicara setelah kejang) 3) Pemeriksaan penunjang

a) Pemeriksaan elektro-ensefalografi (EEG)

Rekaman EEG merupakan pemeriksaan yang paling berguna pada dugaan suatu bangkitan untuk membantu menunjang diagnosis,

13

penentuan jenis bangkitan maupun sindrom epilepsi, menentukan prognosis, dan menentukan keputusan pemberian OAE.

b) Pemeriksaan pencitraan otak

Pemeriksaan ini berguna untuk mendeteksi lesi epileptogenik di otak. Magnetic Resonance Imaging (MRI) beresolusi tinggi (minimal 1,5 Tesla) dapat mendiagnosis secara non-invasif berbagai macam lesi patologik. Functional brain imaging seperti

Positron Emission Tomography (PET), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) dan Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) bermanfaat dalam memberikan informasi tambahan mengenai dampak perubahan metabolik dan perubahan aliran darah regional di otak berkaitan dengan bangkitan.

Indikasi pemeriksaan neuroimaging (CT Scan kepala atau MRI kepala) pada kasus kejang adalah bila muncul kejang unprovoked

pertama kali pada usia dewasa. Tujuan pemeriksaan neuroimaging

pada kondisi ini adalah untuk mencari adanya lesi struktural penyebab kejang. Bila ditinjau dari segi sensitivitas dalam menentukan lesi struktural, maka MRI lebih sensitif daripada CT

Scan kepala.

c) Pemeriksaan laboratorium (1) Pemeriksaan hematologis

Pemeriksaan ini mencakup hemoglobin, leukosit dan hitung jenis, hematokrit, trombosit, apusan darah tepi, elektrolit

14

(natrium, kalium, kalsium, magnesium), kadar gula darah sewaktu, fungsi hati (SGOT/SGPT), ureum, kreatinin dan albumin.

(2) Pemeriksaan kadar OAE

Pemeriksaan ini idealnya untuk melihat kadar OAE dalam plasma saat bangkitan belum terkontrol, meskipun sudah mencapai dosis terapi maksimal atau untuk memonitor kepatuhan pasien.

d) Pemeriksaan penunjang lainnya

Dilakukan sesusai dengan indikasi, misalnya: (1) Punksi lumbal

(2) EKG

Beberapa gerakan atau kondisi yang menyerupai kejang epileptik, seperti pingsan (syncope), reaksi konversi, panik dan gerakan movement disorder ditemukan pada beberapa kasus. Hal ini sering membingungkan klinisi dalam menentukan diagnosis dan pengobatannya. Oleh karena itu perlu dilakukan diagnosis banding (Budikayanti et al, 2014).

Tjandrajani et al. (2012), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa klasifikasi sindrom epilepsi tepatnya dapat ditentukan berdasarkan keadaan klinis, pemeriksaan EEG, dan neuroradiologi serta pemeriksaan genetik. Meskipun demikian, diagnosis epilepsi dan pengelompokan sindrom

15

epilepsi dapat ditegakkan berdasarkan klinis (riwayat sakit, pemeriksaan fisis dan atau EEG).

g. Penatalaksanaan terapi

Menurut Gunadharma et al. (2014), ketepatan diagnosis merupakan dasar terapi. Diagnosis yang kurang tepat dapat menyebabkan kesalahan terapi. Adapun tujuan utama dari terapi epilepsi adalah mengupayakan pasien epilepsi dapat hidup normal dan tercapai kualitas hidup optimal. Harapannya adalah bebas bangkitan tanpa efek samping.

Obat Anti Epilepsi (OAE) dapat diberikan bila: 1) Diagnosis epilepsi sudah dipastikan

2) Terdapat minimum dua bangkitan dalam setahun

3) Pasien dan atau keluarganya sudah menerima penjelasan tentang tujuan pengobatan

4) Pasien dan atau keluarganya telah diberitahu tentang kemungkinan efek samping yang timbul dari OAE

5) Bangkitan terjadi berulang walaupun faktor pencetus sudah dihindari (misalnya kurang tidur, alkohol, stres, dll.)

Pemberian obat dimulai dengan monoterapi, menggunakan OAE pilihen sesuai dengan jenis bangkitan dan jenis sindrom epilepsi. Pemberian obat dimulai dari dosis rendah dan dinaikkan bertahap sampai dosis efektif tercapai atau timbul efek samping.

16

Bila dengan penggunaan OAE pertama dosis maksimum tidak dapat mengontrol bangkitan, maka diganti dengan OAE kedua. Caranya, bila OAE telah mencapai kadar terapi, maka OAE pertama diturunkan bertahap (tappering off). Bila terjadi bangkitan saat penurunan OAE pertama, maka kedua OAE tetap diberikan. Bila diperoleh respon yang buruk, kedua OAE harus diganti dengan OAE yang lain. Penambahan OAE ketiga baru dilakukan bila terdapat respon suboptimal dengan OAE kedua walaupun penggunaan OAE pertama sudah maksimal. Obat anti epilepsi kedua yang ditambahkan harus memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan OAE pertama.

Pasien dengan bangkitan tunggal direkomendasikan untuk mulai terapi bila kemungkinan kekambuhan tinggi, yaitu bila:

1) Dijumpai fokus epilepsi yang jelas pada EEG

2) Pada pemeriksaan CT Scan atau MRI otak dijumpai lesi yang berkorelasi dengan bangkitan, misalnya meningioma, neoplasma otak, malformasi arteri dan vena, abses otak ensefalitis herpes

3) Pada pemeriksaan neurologis dijumpai kelainan yang mengarah pada adanya kerusakan otak

4) Terdapat riwayat epilepsi pada saudara sekandung (bukan orangtua)

17

6) Terdapat sindrom epilepsi yang berisiko kekambuhan tinggi 7) Riwayat trauma kepala terutama yang disertai penurunan

kesadaran

8) Bangkitan pertama berupa status epileptikus

Jika terapi OAE pada pasien anak dinilai efektif, maka harus ada kepastian tentang diagnosis epilepsi dan atau sindrom epilepsi yang terjadi. Respon terhadap penggunaan obat tunggal bervariasi menurut jenis kejang dan jenis sindrom. Keputusan untuk memulai pengobatan dapat memberikan hasil yang optimal apabila terjadi kerjasama yang baik antara pasien anak, keluarga pasien dan klinisi kesehatan anak (SIGN, 2005).

2. Obat Anti Epilepsi (OAE)

Menurut Wibowo dan Gofir (2006) mekanisme kerja obat antiepilepsi dibagi menjadi 2 bagian besar, yakni: efek langsung pada membran yang eksitabel dan efek melalui perubahan meurotransmitter. Berikut penggolongan obat anti epilepsi berdasarkan pada mekanisme tersebut:

a. Efek langsung pada membran yang eksitabel.

Perubahan permeabilitas membran merubah fase recovery serta mencegah aliran frekuensi tinggi dan neuron pada keadaan lepas muatan listrik epilepsi. Efek ini karena adanya perubahan mekanisme pengaturan aliran ion Na+ dan ion Ca2+ .

18

1) Fenitoin

Senyawa imidazolin ini tidak bersifat hipnotik seperti senyawa barbital dan suksinimida. Fenitoin terutama efektif pada grand mal dan serangan psikomotor, tetapi tidak boleh diberikan pada petit mal, karena dapat memprovokasi absense (Tjay dan Rahardja, 2010).

Cara kerja utama fenitoin adalah memblokade pergerakan ion melalui kanal Na dengan menurunkan aliran ion Na yang tersisa maupun aliran ion Na yang mengalir selama penyebaran potensial aksi, memblokade dan mencegah potensial post tetanik, membatasi perkembangan aktivitas serangan yang maksimal dan mengurangi penyebaran serangan. Fenitoin memberikan efek stabilitas pada membran yang eksitabel (mudah terpacu) maupun yang tidak eksitabel. Fenitoin juga dapat menghambat efek kanal Ca dan menunda aktifasi ion K keluar aksi potensial, menyebabkan kenaikan periode refractory dan menurunnya cetusan ulangan (Wibowo dan Gofir, 2006).

Kadar terapeutik fenitoin untuk sebagian besar pasien adalah antara 10 dan 20µg/mL. Dosis awal dapat diberikan secara oral atau intravena; yang terakhir adalah metode pilihan untuk status epileptikus konvulsif. Bila terapi oral dimulai, pada umumnya pemberian dosis kepada orang dewasa mulai dari 300mg/hari, tanpa memandang berapa berat badannya (Porter dan Meldrum, 2009).

Efek samping yang seringkali timbul adalah hiperplasia gusi (tumbuh berlebihan) dan obstipasi. Efek lainnya antara lain,

19

menyebabkan pusing, mual, dan bertambahnya rambut/bulu badan

(hipertrichosis). Wanita hamil tidak boleh menggunakan fenitoin karena bersifat teratogenik (Tjay dan Rahardja, 2010)

2) Karbamazepin

Derivat dari anti depresan trisiklik ini efektif untuk serangan parsial dan general tonik klonik, dapat diberikan secara tunggal atau kombinasi. Mekanisme kerja obat ini dengan memblokade kanal Na selama pelepasan dan mengalirnya muatan listrik sel-sel saraf serta mencegah potensial post tetanik (Wibowo dan Gofir, 2006). Obat ini efektif untuk anak-anak, dan dosis yang tepat adalah 15-25 mg/kg/hari (Porter dan Meldrum, 2009). Efektivitas obat ini sama dengan fenitoin untuk penggunaan pada epilepsi grand mal dan epilepsi parsial. Namun efek samping yang ditimbulkan lebih sedikit. Fenobarbital dapat memperkuat efek obat ini. Karbamazepin tidak efektif pada jenis absence (Tjay dan Rahardja, 2010).

Efek samping yang paling sering terjadi berupa sedasi, sakit kepala, pusing, mual, muntah dan ataksia yang umumnya bersifat sementara (kurang dari 2 minggu). Kurang lebih 40% dari pengguna masih mengalami rasa kantuk setelah 1 tahun, reaksi kulit juga agak sering terjadi. Efek lainnya adalah anoreksia, mengantuk, radang kulit dan gangguan psikis. Berhubung dapat terjadi gangguan darah, hepatitis dan

lupus erythematodes, maka harus dilakukan pemeriksaan darah setiap minggu/bulan. Kombinasi dengan antara lain fenobarbital dan fenitoin

20

dapat menyulitkan terapi. Obat ini dapat menembus plasenta, berakumulasi di jaringan janin dan dapat mengganggu pertumbuhan janin. Oleh sebab itu, tidak dianjurkan penggunaannya pada saat kehamilan (Tjay dan Rahardja, 2010).

Dosis permulaan sehari 200-400 mg dibagi dalam beberapa dosis yang berangsur-angsur dapat dinaikkan sampai 800-1200 mg dibagi dalam 2-4- dosis. Pada manula, setengah dari dosis ini. Dosis awal bagi anak-anak sampai usia 1 tahun 100 mg sehari, 1-5 tahun 100-200 mg sehari, 5-10 tahun 200-300 mg sehari dengan dosis pemeliharaan 10-20 mg/kg BB sehari dibagi dalam beberapa dosis (Tjay dan Rahardja, 2010). 3) Etosuksimid

Mekanisme kerja obat ini menghambat kanal Ca tipe T. etosuksimid mempunyai efek penting pada arus Ca2+, menurunkan arus nilai ambang rendah (tipe T). Arus kalsium tipe T diperkirakan merupakan arus yang menimbulkan pemacu pada saraf talamus sehingga terjadi gelombang korteks yang ritmis dari serangan absens. Penghambat arus tersebut merupakan kerja terapeutik dari etosuksimid (Porter dan Meldrum, 2009). Etosuksimid sebagai obat pilihan untuk serangan absens pada anak-anak yang tidak disertai serangan tonik-klonik atau mioklonik (Wibowo dan Gofir, 2006).

Kadar terapeutik sebesar 60-100µg/mL dapat dicapai pada orang dewasa dengan dosis 750-1500 mg/hari, meski kadang dibutuhkan dosis yang lebih tinggi atau lebih rendah (Porter dan Meldrum, 2009).

21

Efek samping berupa sedasi, antara lain rasa mengantuk dan termenung, sakit kepala, anoreksia, dan mual. Leukopenia jarang terjadi, namun gambaran darah, juga fungsi hati dan urin, perlu dikontrol secara teratur (Tjay dan Rahardja, 2010).

4) Asam valproat

Memiliki mekanisme aksi yang multipel. Asam valproat menghambat kanal Ca tipe T. Asam valproat meningkatkan fungsi GABA tetapi hanya terlihat pada konsentrasi tinggi. Obat ini meningkatkan sintesa GABA dengan menstimulasi Glutamic Acid Dekarboksilasi (GAD). Obat ini menghasilkan modulasi selektif pada arus Na selama pelepasan muatan (Wibowo dan Gofir, 2006).

Asam valproat diindikasikan sebagai drug of choice untuk epilepsi

general idiopatik, epilepsi mioklonik juvenile, dapat digunakan untuk serangan mioklonus tipe-tipe lain, epilepsi fotosensitif dan sindrom Lennox. Sebagai second-line pada terapi spasme infantil. Sebagai first-line pada epilepsi fokal (Wibowo dan Gofir, 2006).

Dosis sebesar 25-30 mg/kg/hari mungkin sesuai untuk sebagian pasien, tetapi ada pula yang membutuhkan 60 mg/kg atau lebih. Kadar terapeutik asam valproat berkisar 50µg/mL sampai 100µg/mL. Dalam uji efikasi, pemberian obat sebaiknya tidak dihentikan hingga kadar puncak waktu pagi hari paling sedikit 80µg/mL sudah dicapai; beberapa pasien dapat memerlukan dan menoleransi kadar puncak yang lebih besar dari 100µg/m (Porter dan Meldrum, 2009).

22

Efek samping yang sering terjadi adalah gangguan saluran cerna yang bersifat sementara, adakalanya juga sedasi, ataksia, udema pergelangan kaki, dan rambut rontok (reversibel). Efek lainnya kenaikan berat badan terutama remaja putri (Tjay dan Rahardja, 2010).

Valproat menghambat metabolisme beberapa obat (fenobarbital, fenitoin dan karbamazepin), meningkatkan konsentrasi obat-obat tersebut dalam darah. Penghambatan metabolisme fenobarbital menyebabkan kadar barbiturat meningkat secara tajam hingga menimbulkan stupor atau koma (Porter dan Meldrum, 2009).

b. Efek melalui perubahan neurotransmitter 1) Blokade aksi glutamat

Obat-obat dengan aksi ini antara lain: a) Felbamat

Mekanisme kerja obat dengan memperkuat aktivitas GABA yakni dengan memblokade reseptor NMDA. Memblokade kanal Na voltage-dependent, tetapi tidak berefek pada reseptor GABA (Wibowo & Gofir, 2006). Felbamat terbukti efektif baik pada monoterapi maupun terapi tambahan pada serangan parsial pada pasien dengan usia ≥14 tahun. Obat ini juga bermanfaat untuk sindrom lennox-gastaut yang tidak berespon terhadap terapi lain (Wibowo dan Gofir, 2006).

Dosis lazim berkisar antara 2000-4000mg/hari pada orang dewasa, dan rentang kadar plasma efektif adalah 30µg/mL sampai 100µg/mL (Porter dan Meldrum, 2009).

23

Efek samping berupa mual, muntah, gangguan penglihatan, pusing, dan reaksi alergi di kulit serta anemia aplastik (Tjay dan Rahardja, 2010).

b) Topiramat

Memiliki mekanisme aksi yang beragam, menghambat reseptor glutamat subtipe Alpha-amino-3-hidroxy-5methylisoxazole-4-propionicacid (AMPA), menghambat karbonik anhidrase dengan lemah, menghambat channel Na high-voltaged-activated, memperpendek durasi ledakan spontan dan frekuensi potensial aksi, dan menghambat GABA dengan mekanisme yang tidak diketahui dengan pasti. Topiramat sebagai terapi adjuvan pada epilepsi parsial dan general tonik-klonik sekunder, epilepsi general tonik-klonik primer dan sindrom Lennox-Gastaut.

Dosis obat ini biasanya berkisar dari 200 mg/hari sampai 600 mg/hari, dengan sedikit pasien menoleransi dosis lebih besar dari 1000 mg/hari (Porter dan Meldrum, 2009).

Efek yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan dosis paling sering terjadi dalam empat minggu pertama meliputi rasa kantuk, kelelahan, pusing, lambat berpikir, parestesi, kegelisahan, dan bingung (Porter dan Meldrum, 2009).

2) Mendorong aksi inhibisi Gamma Amino Butyruc Acid (GABA) pada membran pasca-sinaptik dan neuron

24

a) Klonazepam

Sebagai agonis reseptor GABA, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap resepto GABA-A. efektif untuk serangan mioklonik dan subkortikal mioklonus. Obat ini juga efektif pada serangan umum dan sedikit berperan pada serangan parsial. Obat ini digunakan sebagai terapi adjuvan untuk epilepsi refrakter. Klonazepam juga digunakan sebagai terapi emergensi pada status epileptikus seperti diazepam (Wibowo dan Gofir, 2006).

Efek sedasi cukup menonjol terutama pada awal terapi, dosis awal seharusnya rendah. Dosis maksimal yang dapat ditolerir berkisar antara 0,1-0,2 mg/kg, tetapi untuk pasien tertentu diperlukan beberapa minggu untuk mencapai dosis tersebut. Kadar terapeutik obat dalam darah biasanya kurang dari 0,1 µg/mL (Porter dan Meldrum, 2009).

Efek samping yang agak sering terjadi adalah sedasi, seperti mengantuk, pusing, juga kelemahan otot dan sekresi ludah berlebihan yang dapat membahayakan pernapasan terutama pada anak-anak (Tjay dan Rahardja, 2010).

b) Fenobarbital

Beraksi langsung pada reseptor GABA dengan berikatan pada tempat ikatan barbiturat sehingga memperpanjang durasi pembukaan kanal Cl, mengurangi aliran Na dan K, mengurangi influks Ca dan menurunkan eksitabilitas glutamat. Merupakan obat entiepilepsi dengan spektrum luas, digunakan pada terapi serangan parsial dan

25

serangan umum sekunder. Obat ini digunakan sebagai obat lini kedua karena memberikan efek buruk seperti sedasi dan penurunan daya kognitif. Namun, pada status epileptikus, obat ini masih digunakan sebagai obat lini pertama (Wibowo dan Gofir, 2006).

Fenobarbital bersifat menginduksi enzim dan mempercepat penguraian kalsiferol (vitamin D2) dengan kemungkinan timbulnya rakhitis pada anak kecil. Penggunaan bersama valproat harus hati-hati, karena kadar fenobarbital dalam darah dapat meningkat. Di lain pihak kadar fenitoin dan karbamazepin dalam darah efeknya dapat diturunkan oleh fenobarbital (Tjay dan Rahardja, 2010).

Kadar terapeutik fenobarbital pada kebanyakan paisen berkisar antara 10µg/mL hingga 40µg/mL. Dokumentasi dari efektivitasnya adalah paling baik untuk kejang demam, dan kadar dibawah 15µg/mL tampaknya tidak efektif untuk mencegah kambuhnya kejang demam. Batas atas dari rentang terapeutik sulit untuk ditetapkan, dimana banyak pasien tampaknya menoleransi kadar kronis di atas 40µg/mL (Porter dan Meldrum, 2009).

Pemilihan OAE pada pasien epilepsi pediatrik membutuhkan perhatian khusus. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain AED-specific variables (sindrom epilepsi spesifik, efikasi/ efektivitas, efek samping, farmakokinetik, formulasi, dan sebagainya), patient specific variables (latar belakang genetik, jenis kelamin, usia, komorbiditas, dan status sosial ekonomi),

26

dan nation specific variables (ketersediaan dan biaya OAE) (Glauser et al., 2006).

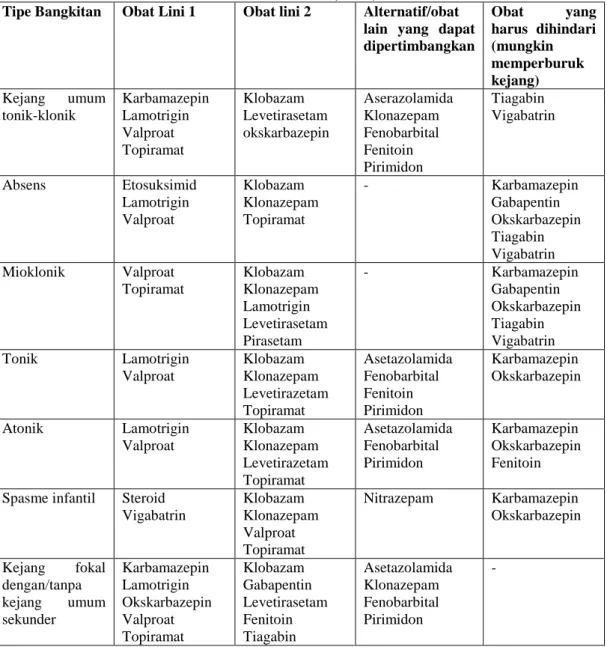

Tabel I. Pilihan Terapi Untuk Berbagai Tipe Bangkitan Epilepsi Anak (NICE Guideline, 2012)

Tipe Bangkitan Obat Lini 1 Obat lini 2 Alternatif/obat lain yang dapat dipertimbangkan Obat yang harus dihindari (mungkin memperburuk kejang) Kejang umum tonik-klonik Karbamazepin Lamotrigin Valproat Topiramat Klobazam Levetirasetam okskarbazepin Aserazolamida Klonazepam Fenobarbital Fenitoin Pirimidon Tiagabin Vigabatrin Absens Etosuksimid Lamotrigin Valproat Klobazam Klonazepam Topiramat - Karbamazepin Gabapentin Okskarbazepin Tiagabin Vigabatrin Mioklonik Valproat Topiramat Klobazam Klonazepam Lamotrigin Levetirasetam Pirasetam - Karbamazepin Gabapentin Okskarbazepin Tiagabin Vigabatrin Tonik Lamotrigin Valproat Klobazam Klonazepam Levetirazetam Topiramat Asetazolamida Fenobarbital Fenitoin Pirimidon Karbamazepin Okskarbazepin Atonik Lamotrigin Valproat Klobazam Klonazepam Levetirazetam Topiramat Asetazolamida Fenobarbital Pirimidon Karbamazepin Okskarbazepin Fenitoin

Spasme infantil Steroid Vigabatrin Klobazam Klonazepam Valproat Topiramat Nitrazepam Karbamazepin Okskarbazepin Kejang fokal dengan/tanpa kejang umum sekunder Karbamazepin Lamotrigin Okskarbazepin Valproat Topiramat Klobazam Gabapentin Levetirasetam Fenitoin Tiagabin Asetazolamida Klonazepam Fenobarbital Pirimidon - Keterangan:

1. Enzim hati menginduksi OAE

2. Harus digunakan sebagai pilihan pertama dalam keadaan seperti diuraikan dalam NICE Technology Appraisal of Newer AEDs for Children

3. Jarang dan perlu inisiasi, jika barbiturat yang digunakan lebih disukai 3. Efek Samping

Penggunaan obat secara kronis sering memberikan efek samping yang merugikan bagi pasien. Obat antiepilepsi digunakan minimal 2 tahun untuk

27

mengontrol kejang, oleh karena itu banyak efek samping yang dialami oleh pasien dengan penggunaan kronis tersebut. Kemudian efek samping tersebut bisa memiliki beberapa kemungkinan, yaitu menjadi masalah yang sangat serius, masalah sedang, masalah ringan atau bukan masalah.

Penilaian efek samping yang terjadi pada pasien pediatrik dilakukan menggunakan kuesioner Pediatric Epilepsy Side Effect Questionnaire

(PESQ) yang terdiri atas 19 item pertanyaan dengan pengelompokan 6 item pertanyaan untuk mengukur perubahan kognitif, 4 item pertanyaan untuk mengukur perubahan motorik, 3 item pertanyaan untuk mengukur perubahan tingkah laku, 4 item pertanyaan untuk mengukur perubahan neurologis, dan 2 item pertanyaan untuk mengukur perubahan berat badan (Morita et al, 2012).

Menurut Gunadharma (2014), strategi untuk mencegah efek samping adalah sebagai berikut.

a. Memilih OAE yang paling cocok untuk karakteristik pasien

b. Menggunakan titrasi dosis terkecil mengacu pada sindrom epilepsi dan karakteristik pasien.

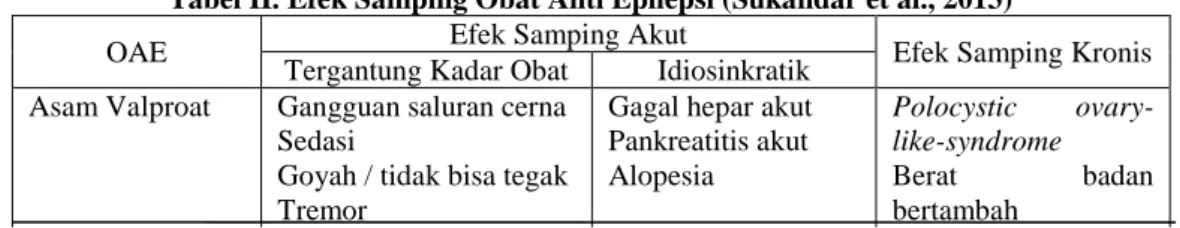

Tabel II. Efek Samping Obat Anti Epilepsi (Sukandar et al., 2013)

OAE Efek Samping Akut Efek Samping Kronis

Tergantung Kadar Obat Idiosinkratik Asam Valproat Gangguan saluran cerna

Sedasi

Goyah / tidak bisa tegak Tremor

Gagal hepar akut Pankreatitis akut Alopesia Polocystic ovary-like-syndrome Berat badan bertambah

28

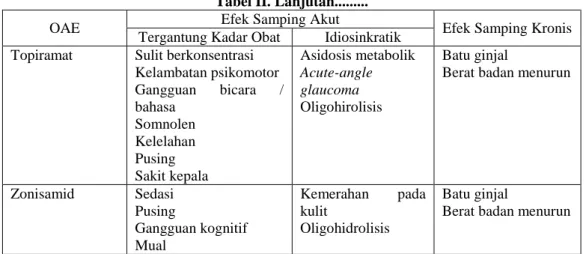

Tabel II. Lanjutan...

OAE Efek Samping Akut Efek Samping Kronis

Tergantung Kadar Obat Idiosinkratik

Etosuksimid Ataksia

Mengantuk

Gangguan pencernaan Goyah / tidak bisa tegak Cegukan Diskarsia darah Kemerahan pada kulit Perubahan perilaku Sakit kepala Felbamat Anoreksia Mual Muntah Insomnia (gangguan pola tidur) Sakit kepala Anemia aplastik Gagal hati akut

(belum ditemukan) Fenitoin Ataksia Nystagmus Perubahan perilaku Pusing Sakit kepala Inkoordinasi Sedasi Letargia Gangguan kognitif Kelelahan Penglihatan kabur Diskarsia darah Kemerahan pada kulit Reaksi imunologi Perubahan perilaku Sindrom serebral Perubahan jaringan konektif Penebalan kulit Hiperplasia gusi Kulit wajah menjadi kasar Jerawat Gangguan kognitif Penyakit tulang metabolik Sedasi Fenobarbital Ataksia Hiperaktivitas Sakit kepala

Goyah / tidak bisa tegak Sedasi Mual Diskarsia darah Kemerahan pada kulit Perubahan perilaku Gangguan jaringan konektif Gangguan intelektual Penyakit tulang metabolik Gangguan mood Sedasi Gabapentin Pusing Kelelahan Somnolen Ataksia

Kaki bengkak Berat badan

meningkat Okskarbazepin Sedasi Pusing Ataksia Mual Kemerahan pada kulit Hiponatremia

Pirimidon Perubahan perilaku

Sakit kepala Mual Sedasi

Goyah / tidak bisa tegak

Diskarsia darah Kemerahan pada kulit Perubahan perilaku Gangguan jaringan konektif Gangguan kognitif Sedasi Tiagabin Pusing Kelelahan Sulit berkonsentrasi Gelisah Tremor Penglihatan kabur Depresi

29

Tabel II. Lanjutan...

OAE Efek Samping Akut Efek Samping Kronis

Tergantung Kadar Obat Idiosinkratik Topiramat Sulit berkonsentrasi

Kelambatan psikomotor Gangguan bicara / bahasa Somnolen Kelelahan Pusing Sakit kepala Asidosis metabolik Acute-angle glaucoma Oligohirolisis Batu ginjal

Berat badan menurun

Zonisamid Sedasi Pusing Gangguan kognitif Mual Kemerahan pada kulit Oligohidrolisis Batu ginjal

Berat badan menurun

F. Keterangan Empiris

Epilepsi merupakan penyakit yang angka kejadiannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengobatan epilepsi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Masa terapi epilepsi yang memakan waktu lama diketahui meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping obat. Penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil berupa data kejadian efek samping dari penggunaan Obat Anti Epilepsi (OAE) secara monoterapi yang diresepkan pada pasien pediatrik rawat jalan di Instalasi Kesehatan Anak RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.