SKRIPSI

OLEH : FA’ASA AYUTIANI

150301165 ILMU TANAH

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

SKRIPSI

OLEH : FA’ASA AYUTIANI

150301165 ILMU TANAH

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapat Gelar Sarjana di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara, Medan

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

pemanfaatannya untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan masih berkisar 30- 40% dari limbah yang tersedia. Salah satu upaya pemanfaatan limbah pertanian yang cukup strategis yaitu dengan pembuatan pupuk organik cair. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pupuk organik cair (POC) dengan pemanfaatan limbah pertanian serta mengevaluasi kandungan hara N, P, K, dan C-organik serta pHnya. Penelitian ini dilaksanakan pada November 2019 sampai dengan Februari 2020 di Desa Sidomulyo A Dusun II Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan analisis di laboratorium. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu limbah pertanian (bonggol pisang, ampas tebu, sabut kelapa) dan pelarut (air sumur, air kelapa, air cucian beras). Parameter yang diamati yaitu kandungan N- total, P-total, K-total, C-organik dan pH pupuk organik cair tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis limbah pertanian berpengaruh nyata meningkatkan kandungan K pada pupuk organik cair dengan nilai terbaik 0,158 pada jenis limbah sabut kelapa, namun tidak nyata mempengaruhi kandungan N dan P pada semua jenis limbah. Jenis pelarut berpengaruh nyata meningkatkan semua parameter dimana pelarut air kelapa mencapai nilai terbaik N 0,009%, K 0,243% dan C-organik 0,317% sedangkan pelarut air cucian beras mencapai nilai terbaik P 0,012% dan pH 7,2. Interaksi limbah bonggol pisang dan pelarut air kelapa nyata meningkatkan unsur hara C-organik dengan nilai 0,553 ppm dan interaksi limbah sabut kelapa dan air kelapa nyata mempengaruhi pH dengan nilai 7,2.

Kata kunci : Limbah pertanian, Pupuk organik cair, pelarut

its use for agricultural and plantation needs is still around 30-40% of the available waste. One of the strategic efforts to utilize agricultural waste is the manufacture of liquid organic fertilizers. This research is purpose to produce liquid organic fertilizer by utilizing agricultural waste and evaluating the organic nutrient content of N, P, K and C-organic and pH. This research was conducted from November 2019 to February 2020 in Sidomulyo A Village Dusun II, Biru-Biru District, Deli Serdang Regency, North Sumatra and analysis at laboratory. This study used a factorial completely randomized design with two treatment factors, namely agricultural waste (weevil, bagasse, coconut husk) and solvents (water, coconut water, rice washing water). The parameters observed were total N-total, P-total, K-total, C-organic content and pH of the liquid organic fertilizer. The results showed that types agricultural waste had a significant effect on increasing the K content of liquid organic fertilizer with the best value of 0.158 for coconut husk waste, but did not significantly affect the N and P content of all types of waste.

The type of solvent had a significant effect on increasing all parameters where the coconut water solvent reached the best value of N 0.009%, K 0.243% and 0.317%

organic C, while the solvent of washing rice water achieved the best value of P 0.012% and pH 7.2. The interaction of banana weevil waste and coconut water solvent significantly increased C-organic nutrients with a value of 0.553 ppm and the interaction of coconut husk waste and coconut water significantly affected pH with a value of 7.2.

Key words: agricultural waste, liquid organic fertilizer, solvent

Fa’asa Ayutiani dilahirkan di Delitua pada tanggal 20 Januari 1997. Anak ke enam dari enam bersaudara. Putri dari ayahanda Sajong dan Ibunda Sri Asih.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah SD Negeri 104217 Biru- biru tahun 2009, SMP Negeri 1 Delitua tahun 2012, dan SMA Negeri 1 Delitua tahun 2015. Penulis lulus seleksi masuk Universitas Sumatera Utara melalui jalur SBMPTN pada tahun 2015 dan memilih program studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sewaktu mengikuti perkuliahan penuis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Agroteknologi (HIMAGROTEK) Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. kebun Sei Baleh, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara pada bulan Juli hingga Agustus 2018 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada bulan Juli hingga Agustus 2019.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Bahan Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC)”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda Sajong dan Ibunda Sri Asih yang telah memberi doa dan dukungan selama ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Jamilah SP., MP.dan Bapak Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf, MP. selaku ketua dan anggota komisi pembimbing yang telah memberikan saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada staff pengajar dan pegawai di Program Studi Agroteknologi dan kepada abang-abang, kakak-kakak serta teman-teman yang telah membantu dan memberikan dukungan serta pihak- pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, April 2021

Penulis,

Hlm

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Hipotesis Penelitian ... 3

Kegunaan Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA Pupuk Organik Cair ... 4

Ampas Tebu ... 8

Sabut Kelapa ... 9

Bonggol Pisang ... 10

Air Cucian Beras ... 11

Air Kelapa ... 12

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian ... 14

Alat dan Bahan ... 14

Metode Penelitian ... 14

Model Rancangan ... 15

Prosedur Penelitian ... 16

Parameter Pengamatan... 17

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil ... 19

Pembahasan ... 23

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

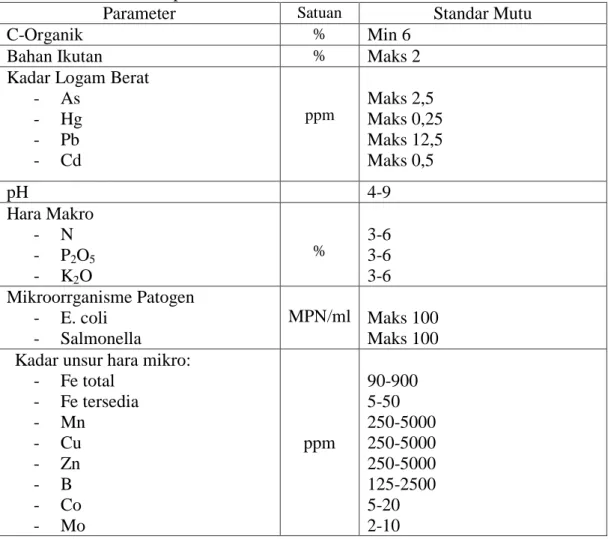

No. Hlm 1. Persyaratan teknis pupuk organik cair menurut Peraturan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011

6

2. Kandungan N-total (%) pupuk organik cair pada perlakuan berbagai jenis limbah dan pelarut

19

3. Kandungan P-total (%) pupuk organik cair pada perlakuan berbagai jenis limbah dan pelarut

20

4. Kandungan K-total (%) pupuk organik cair pada perlakuan berbagai jenis limbah dan pelarut

21

5. Kandungan C-organik (%) pupuk organik cair pada perlakuan berbagai jenis limbah dan pelarut

22

6. Tingkat kemasaman (pH) pupuk organik cair pada perlakuan berbagai jenis limbah dan pelarut

23

No. Hlm 1. Hasil analisis laboratorium pupuk organik cair (POC) 36 2. Kandungan unsur hara N-total (%) dengan perlakuan berbagai jenis

limbah pertanian dan pelarut

38

3. Sidik ragam kandungan unsur hara N-total dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

38

4. Kandungan unsur hara P-total (%) dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

39

5. Sidik ragam kandungan unsur hara P-total dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

39

6. Kandungan unsur hara K-total (%) dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

40

7. Sidik ragam kandungan unsur hara K-total dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

40

8. Kandungan unsur hara C-organik (%) dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

41

9. Sidik ragam kandungan unsur hara C-organik dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

41

10. Tingkat kemasaman (pH) pupuk organik cair dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

42

11. Sidik ragam tingkat kemasaman (pH) pupuk organik cair dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

43

12. Perhitungan kebutuhan limbah pertanian dan pelarut berdasarkan kandungan kadar air

43

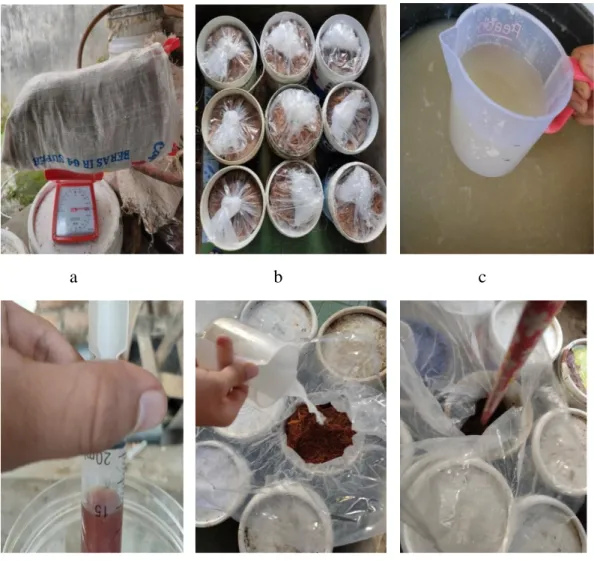

No. Hlm 1. Limbah pertanian sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organi cair

(POC)

44

2. Proses pembuatan pupuk organik cair dari berbagai limbah pertanian dan pelarut yang berbeda

45

3. Proses pemanenan pupuk organik cair setelah 37 hari 46 4. Pupuk organik cair yang dihasilkan dari berbagai limbah pertanian

dan pelarut yang berbeda

47

PENDAHULUAN Latar Belakang

Limbah pertanian adalah sisa dari proses produksi pertanian. Limbah pertanian antara lain dapat berupa jerami tanaman pangan, limbah tanaman perkebunan dan kotoran ternak (Nurhayati et al., 2011). Menurut Indraningsih et al (2004) limbah yang sudah dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan baru sebesar 30-40% dari limbah yang tersedia. Angka tersebut dinilai masih sangat kurang mengingat limbah yang tersedia pada saat pemanenan yang melimpah. Menurut Wiswasta et al (2016) pemanfaatan pupuk organik dari limbah pertanian adalah langkah recycle atau pemanfaatan kembali limbah yang terbuang yang cukup strategis, karena limbah atau sampah yang secara langsung dirasakan membawa banyak masalah terutama sebagai sumber pencemaran lingkungan, sumber penyakit dan menggangu kebersihan lingkungan.

Limbah pertanian yang mengalami proses pelapukan atau fermentasi baik secara alami maupun dengan bantuan aktivator akan menghasilkan pupuk organik.

Pupuk organik dipercaya sebagai pupuk lengkap walaupun dalam jumlah kecil tetapi mengandung unsur makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman (Karyaningsih et al., 2008). Menurut Mulyani (2014) berdasarkan wujudnya pupuk organik dapat diklasifikasikan menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk yang bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mengalami fermentasi dan bentuk produknya berupa cairan (Kurniawan et al., 2017).

Menurut Pranata (2010) kelebihan dari penggunaan pupuk cair adalah dapat memberikan hara sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain itu

pemberiannya dapat lebih merata dan kepekatannya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain itu menurut Sutriyono (2017) pupuk organik cair mengandung mikroorganisme yang jarang terdapat dalam pupuk organik padat.

Dalam bentuk kering, beberapa organisme mati atau tidak aktif. Jika pupuk organik cair dicampur dengan pupuk organik padat, maka pupuk organik cair ini dapat mengaktifkan mikroorganisme atau unsur hara yang terdapat dalam pupuk organik padat.

Beberapa limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik cair karena berbagai potensinya adalah bonggol pisang, sabut kelapa dan ampas tebu. Sabut kelapa merupakan bahan organik yang merupakan produk sampingan dari kelapa yang banyak tersedia dan pemanfaatannya kurang maksimal namum sangat berpotensi menjadi pupuk K. Menurut BPP (2017) sabut kelapa memiliki unsur-unsur hara makro 78% K, 23% N, 4% P dan 5% Ca, pH rata-rata agak masam 6,33, nilai rasio C/N sangat tinggi 98,42, nilai KTK sangat tinggi 84,28 me/100g-1 dan. Sedangkan Menurut Bahtiar et al (2016) kandungan hara didalam bonggol pisang paling banyak adalah unsur hara C, N, P dan K. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, kompos bonggol pisang mengandung 14,89% C, 1,05% N, 0,04% P2O5 dan 0,76% K2O. Sementara Bagas/ampas tebu mengandung hara N 0,30%, P2O5 0,02%, K2O 0,14%, Ca 0,06% dan Mg 0,04% (BPP, 2002).

Salah satu kekurangan dari pupuk organik padat maupun cair adalah jumlah unsur hara yang sedikit. Menurut Mubarok (2016) pemberian air kelapa pada pembuatan pupuk organik cair diharapkan dapat menambah asupan nutrisi yang dibutuhkan mikroba. Sehingga mikroba dapat berkembang dengan baik dan

proses perombakan senyawa organik oleh mikroba dapat berjalan maksimal.

Pemberian air kelapa dapat meningkatkan kualitas kandungan kimia pupuk organik cair.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang pemanfaatan beberapa limbah pertanian untuk pembuatan pupuk organik cair dengan menggunakan pelarut yang berbeda.

Tujuan Penelitian

Untuk menghasilkan pupuk organik cair (POC) dengan pemanfaatan limbah pertanian dan berbagai pelarut serta mengevaluasi unsur hara N, P, K, C-Organik dan pH.

Hipotesis Penelitian

Pupuk organik Cair (POC) yang dihasilkan dari sumber limbah pertanian dengan pelarut yang berbeda mengandung unsur hara N, P, K, C-Organik dan pH yang berbeda.

Kegunaan Penulisan

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan dan sebagai sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan.

TINJAUAN PUSTAKA Pupuk Organik Cair

Pupuk adalah semua bahan yang diberikan pada tanah dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan fisik, kimia dan biologi tanah. Berdasarkan asalnya pupuk dapat diklasifikasikan menjadi pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anaorganik (kimia) dapat dibagi lagi menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk.

Sedangkan pupuk organik berdasarkan cara pembuatannya dapat dibagi menjadi pupuk organik alami dan pupuk organik buatan (Mulyani, 2014).

Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari sisa tanaman sawah, bisa berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memasok hara tanaman, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Sumber bahan organik dapat berupa pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk kompos, sisa tanaman (jerami, brangkasan atau sisa-sisa bagian tanaman pertanian seperti tongkol jagung, sabut kelapa dan lain-lain), limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian dan limbah perkotaan (Sutriyono, 2017).

Pupuk cair merupakan bentuk ekstrak bahan organik yang sudah dilarutkan dengan pelarut seperti alkohol, air atau minyak. Pupuk cair biasanya berupa saringan pupuk padat. Pupuk cair bersifat lebih mudah digunakan dan sekaligus dapat langsung berperan dalam menjaga kelembaban tanah (Mulyani, 2014).

Pupuk organik cair adalah pupuk yang bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mengalami fermentasi dan bentuk produknya berupa cairan. Pupuk organik cair mengandung unsur hara makro seperti, fosfor,

nitrogen, kalium dan unsur hara mikro lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman serta dapat memperbaiki unsur hara dalam tanah (Kurniawan et al., 2017).

Penggunaan pupuk organik cair dapat dilakukan dengan cara disemprotkan ke daun atau disiramkan ke dalam tanah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair melalui daun memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman yang lebih baik dibandingkan jika pemberian dilakukan melalui tanah (Mulyani, 2014).

Menurut Pranata (2010) kelebihan dari penggunaan pupuk cair adalah dapat memberikan hara sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain itu pemberiannya dapat lebih merata dan kepekatannya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Keunggulan-keunggulan pupuk organik cair diantaranya adalah 1) unsur- unsur hara yang terdapat didalam pupuk cair lebih mudah diserap tanaman karena sudah berada dalam kondisi terurai, 2) mampu menyediakan hara lebih cepat, 3) mengandung mikroorganisme yang jarang terdapat dalam komposisi padat, 4) pencampuran kompos cair ke dalam kompos padat akan mengaktifkan unsur hara yang terdapat dalam kompos padat, 5) tidak bermasalah dalam pencucian hara (Mulyani, 2014).

Pupuk organik cair mengandung bahan kimia maksimum 5%, jadi kandungan NPK pupuk organik cair ini relatif rendah. Jika pupuk organik cair kandungan NPK-nya lebih dari 10%, dapat dipastikan pupuk tersebut adalah hasil rekayasa (sintetis/pabrikan, tidak alami). Pupuk organik cair memiliki beberapa keuntungan, diantaranya mengandung mikroorganisme yang jarang terdapat dalam pupuk organik padat. Dalam bentuk kering, beberapa organisme mati atau

tidak aktif. Jika pupuk organik cair dicampur dengan pupuk organik padat, maka pupuk organik cair ini dapat mengaktifkan mikroorganisme atau unsur hara yang terdapat dalam pupuk organik padat (Sutriyono, 2017).

Berikut adalah persyaratan teknis pupuk organik cair menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Persyaratan teknis pupuk organik cair menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011

Pembuatan pupuk cair dari limbah pertanian dapat dilakukan dengan fermentasi dan setiap limbah mempunyai kandungan unsur makro dan mikro tersendiri. Besaran kandungan unsur hara makro maupun mikro akan mengalami perubahan bila pupuk cair dibuat dari campuran limbah pertanian dan tidak selalu

Parameter Satuan Standar Mutu

C-Organik % Min 6

Bahan Ikutan % Maks 2

Kadar Logam Berat - As

- Hg - Pb - Cd

ppm

Maks 2,5 Maks 0,25 Maks 12,5 Maks 0,5

pH 4-9

Hara Makro - N - P2O5 - K2O

%

3-6 3-6 3-6 Mikroorrganisme Patogen

- E. coli - Salmonella

MPN/ml Maks 100 Maks 100 Kadar unsur hara mikro:

- Fe total - Fe tersedia - Mn

- Cu - Zn - B - Co - Mo

ppm

90-900 5-50 250-5000 250-5000 250-5000 125-2500 5-20 2-10

sesuai dengan dengan kandungan unsur hara bila dibuat dari limbah pertanian yang tidak dicampur. Kandungan unsur makro Nitrogen (N) tertinggi terdapat pada pupuk cair dari limbah sayur, Phospat (P) tertinggi terdapat pada pupuk cair dari limbah campuran sayur dan buah, dan kandungan Kalium (K) tertinggi terdapat pada limbah buah. Kandungan unsur hara mikro Kalsium (Ca) tertinggi terdapat pada pupuk cair dari campuran limbah buah dan sayur, Magnesium (Mg) pada pupuk cair dari limbah buah, Besi (Fe) pada campuran buah dan sayur, Mangan (Mn) tertinggi pada pupuk cair dari limbah sayur, Seng (Zn) dari urine sapi, dan Amoniak (NH4) paling tinggi terdapat pada pupuk cair dari campuran limbah buah dan sayur (Wiswasta et al., 2016).

Selama proses pengomposan berlangsung, perubahan secara kualitatif dan kuantitatif terjadi, pada tahap awal akibat perubahan lingkungan beberapa spesies flora aktif, makin berkembang dalam waktu yang cepat dan kemudian hilang untuk memberi kesempatan pada populasi lain untuk menggantikan. Pada minggu kedua dan ketiga, kelompok fisiologi yang berperan aktif dalam proses pengomposan dapat diidentifikasi yaitu bakteri sebanyak 106-107, bakteri amonifikasi (104), proteolitik (104), pektinolitik (103) dan bakteri penambat nitrogen (103). Mulai hari ketujuh kelompok mikroba meningkat dan setelah hari ke-14 terjadi penurunan jumlah kelompok. Kemudian kembali terjadi kenaikan populasi selama minggu keempat. Mikroorganisme yang berperan adalah mikroorganisme selulopatik dan lignolitik demikian juga fungi. Pengomposan aerob, sistem ini kurang lebih 2/3 unsur karbon menguap (menjadi CO2) dan sisanya 1/3 bagian bereaksi dengan nitrogen dalam sel hidup. Selama proses pengomposan aerob tidak timbul bau busuk. Selama proses pengomposan

berlangsung akan terjadi reaksi eksoterm sehingga timbul panas akibat pelepasan energi. Kenaikan temperatur dalam timbunan bahan organik menghasilkan temperatur yang menguntungkan mikroorganisme termofilik. Akan tetapi apabila temperatur melampaui 650-700C, kegiatan mikroorganisme akan menurun karena kematian organisme akibat panas yang tinggi. Pada pengomposan anaerob, peruraian bahan organik akan terjadi pada kondisi anaerob (kelangkaan oksigen).

Pertama kali, bakteri fakultatif penghasil asam menguraikan bahan organik menjadi menjadi asam lemak, aldehida dll, kemudia bakteri kelompok lain mengubah asam lemak menjadi metana, amoniak, CO2 dan hidrogen. Dengan demikian oksigen juga diperlukan untuk proses dekomposisi anaerob tetapi sumbernya senyawa kimia yang tidak terlarut oleh oksigen. Apabila dibandingkan dengan proses aerob yang melepaskan energi lebih besar (484-674 kcal/mole glukosa) hanya 26 kcal/mole glukosa yang dilepaskan pada kondisi anaerob (Sutanto, 2002).

Ampas Tebu

Budidaya tebu akan menghasilkan limbah padat organik dengan kuantitas yang besar. Hutasoit dan Toharisman dalam Goenadi dan Laksmita (2006) menyatakan bahwa pemanenan tebu akan menghasilkan pucuk dan serasa dengan jumlah rata-rata per hektar sekitar 4-10 ton. Proses pembuatan gula lebih lanjut didalam pabrik mengeluarkan 4% tetes (molase) dan 32% ampas (bagasse).

Bagas/ampas tebu paling banyak mengandung bahan padat setelah batang tebu diekstrak kandungan niranya. Meskipun bagas tebu relatif sukar terdekomposisi, tetapi beberapa pabrik tebu telah memanfaatkannya sebagai sumber bahan organik untuk lahan pertanaman yang dimiliki. Bagas mengandung

nitrogen sangat rendah, tetapi penggunaan yang banyak setiap tahunnya akan memperbaiki sifat fisik tanah dan dalam jangka panjang akan memperbaiki kesuburran tanah. Pada saat ini bagas tebu banyak dimanfaatkan kembali oleh pabrik untuk bahan bakar. Abu bakar bagas dimanfaatkan sebagai pupuk karena kaya kalium (2%-5% k2O) (Sutanto, 2002).

Salah satu kendala dalam pengomposan limbah padat organik tebu adalah sulitnya berombakan bahan tersebut yang antara lain disebabkan oleh tingginya kandungan nisbah C/N ampas tebu rata-rata 220 dan serasa tebu 110-120. Kendala pengomposan juga diakibatkan oleh bentuk senyawa karbon yang sukar untuk dirombak yaitu lignoselulosa. Komposisi serat dalam tanaman tebu yaitu selulosa (32-48%), lignin (19-24%), Pentosa (27-32%), abu (1,5-5%), dan silica (0,7-35%) (Goenadi dan Laksmita, 2006).

Selain itu, bentuk ampas dan serasah tebu yang berdensitas tinggi menyebabkan kedua jenis limbah organik tersebut cepat menyusut apabila dikomposkan. Penyusutan tumpukan yang terlalu cepat menyebabkan panas dari tumpukan cepat hilang sehingga menurunkan aktivitas mikroorganisme termofilik yang berperan dalam proses pengomposan (Mulyani, 2014).

Sabut Kelapa

Menurut United Coconut Association of the Philipines (UCAP) dalam Rahmadani (2011) dari 1 buah kelapa dapat diperoleh rata-rata 0,4 kg sabut. Sabut tersebut mengandung 30% serat dan sabut kelapa merupakan unsur yang kaya akan kalium.

Didalam sabut kelapa terdapat unsur-unsur hara dari alam yang sangat dibutuhkan tanaman yaitu kalium (K), selin itu juga terdapat kandungan unsur-

unsur lainnya seperti kalium (Ca), Natrium (Na), Magnesium (Mg) dan Posfor (P). Sabut kelapa apabila direndam, kalium dalam sabut tersebut dapat larut dalam air sehingga menghasilkan air rendaman yang mengandung unsur K. Air hasil rendaman yang menggandung unsur kalium tersebut sangat baik jika diberikan sebagai pupuk serta pengganti pupuk KCl anorganik untuk tanaman (Sari,2015).

Sabut kelapa merupakan bagian terluar buah kelapa yang membungkus tempurung kelapa. Ketebalan sabut kelapa berkisar 5-6 cm yang terdiri atas lapisan terluar (exocarpium) dan lapisan dalam (endocarpium). Endocarpium mengandung serat-serat halus yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat tali, karung, pulp, karpet, sikat, keset, isolator panas dan suara dan filter. Satu butir buah kelapa menghasilkan 0,4 kg sabut yang mengandung 30% serat (Zaini et al., 2018).

Komposisi kimia sabut kelapa secara umum terdiri atas selulosa, lignin, pyroligneus acid, gas, arang, tannin dan kalium. Setiap butir kelapa mengandung serat 525 g (75% dari sabut) dan serbuk sabut kelapa 175 g (25% dari sabut).

Komposisi kimia serat sabut kelapa antara lain selulosa 26,6%, hemiselulosa 27,7%, lignin 29,4%, air 8%, komponen ekstraktif 4,2%, unsur anhidrat 3,5%, nitrogen 0,1% dan abu 0,5% (Hanum, 2015).

Bonggol Pisang

Bonggol pisang merupakan bahan organik sisa dari pertanaman tanaman pisang yang banyak tersedia dan tidak dimanfaatkan. Boggol pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan kompos karena mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap (Suhastyo, 2011)

Kandungan gizi dalam bonggol pisang juga berpotensi digunakan sebagai sumber mikroorganisme lokal karena kandungan gizi dalam bonggol pisang dapat digunakan sebagai sumber makanan sehingga mikrobia berkembang dengan baik.

Kandungan tersebut antara lain: mengandung karbohidrat 66,2%, protein, air dan mineral-mineral penting (Wulandari et al., 2009).

Dalam 100 g bahan bonggol pisang kering mengandung karbohidrat 66,2 g dan bonggol pisang segar mengandung karbohidrat 11,6 g. Sedangkan menurut Bilqisti et al (2010), bonggol pisang memiliki komposisi yang terdiri dari 76%

pati dan 20% air. Kandungan bonggol pisang sangat baik untuk perkembangan mikroorganisme dekomposer (Widiastuti, 2008)

Didalam bonggol pisang terdapat zat pengatur tumbuh giberelin dan sitokinin, serta terdapat 7 mikroorganisme yang sangat berguna bagi tanaman yaitu Azospirillium, Azotobacter, Bacillus, Aeromonas, Aspergillus, mikroba pelarut Phospate, dan mikroba selulotik yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair (Maspary, 2012).

Air Cucian Beras

Air cucian beras memiliki kandungan nutrisi yang melimpah, dapat berfungsi sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman serta banyak dijumpai dilingkungan sekitaran. Kandungannya meliputi: 80% vitamin B1, 70%

vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan (Mn), 50% posfor (P), 60% zat besi (Fe), 100% serat dan asam lemak essensial (Sembiring, 2016).

Menurut Wandhira dan Surahma (2013) dalam proses pengomposan mikroorganisme dapat berasal dari sampah yang membusuk. Kandungan karbohidrat yang terdapat dalam air cucian beras dapat dijadikan sebagai sumber

pemasok makanan bagi mikroorganisme sedangkan pemberian EM-4 adalah untuk menambah pasukan mikroorganisme dalam proses pengomposan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh wulandari et al (2011) diketahui bahwa air cucian beras merah memiliki kandungan unsur hara kalsium, besi dan vitamin B1 yang lebih besar dibandingkan air cucian beras putih, sedangkan air cucian beras putih memiliki kandungan unsur hara nitrogen, fospor, magnesium, dan sulfur yang lebih tinggi dibandingkan air cucian beras merah. Perbedaan kandungan unsur hara terlihat mencolok pada unsur hara sulfur (S).

Air Kelapa

Menurut Mubarok (2016) pemberian air kelapa pada pembuatan pupuk organik cair diharapkan dapat menambah asupan nutrisi yamg dibutuhkan mikroba. Sehingga mikroba dapat berkembang dengan baik dan proses perombakan senyawa organik oleh mikroba dapat berjalan maksimal. Pemberian air kelapa dapat meningkatkan kualitas kandungan kimia pupuk organik cair.

Pupuk cair berbahan air kelapa dan limbah pelepah pisang dapat menjadi alternatif dan dapat bernilai ekonomis berguna dalam menanggulangi kerusakan lingkungan. Batang pisang dan air kelapa merupakan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Air kelapa mengandung kalium, kalsium, natrium, magnesium, sulfur, cuprum, ferum, dan protein serta mengandung hormon auksin dan sitokinin (Yong et al., 2009).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mubarok (2016), pemberian air kelapa pada pembuatan pupuk organik cair berpengaruh sangat nyata terhadap nilai pH, kandungan nitrogen (N), fospor (P) dan Kalium (K).

Pemberian air kelapa pada pembuatan pupuk organik cair dengan level yang berbeda terjadi penurunan nilai pH dan peningkatan kandungan kimia pupuk organik cair dengan pemberian air kelapa sampai level 200 ml.

Pembuatan pupuk organik cair dengan bahan baku utama limbah air kelapa ini melaui proses fermentasi. Proses fermentasi secara sederhana dapat diartikan proses penguraian zat kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana.

Proses fermentasi yang berlangsung dengan bantuan mikroba dan bahan bioaktivator. Bioaktivator berfungsi untuk mengurai senyawa terikat didalam tanah serta menjaga kelangsungan hidup mikroorganisme menguntungkan didalam tanah sehingga dengan penambahan aktivator ini maka pengomoposan dapat berjalan dengan lebih cepat (Gultom, 2017).

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada November 2019 sampai dengan Februari 2020 di Desa Sidomulyo A Dusun II Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan analisis unsur hara dilakukan di Laboratorium PT. Socfin Indonesia, Medan.

Alat dan bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah komposter (tong cat), pH meter, timbangan, pisau, corong, botol plastik, saringan dan spidol.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bonggol pisang, ampas tebu, sabut kelapa, EM4, air sumur, air kelapa, air cucian beras, air tebu, gula merah dan kantong plastik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan 2 faktor perlakuan sebagai berikut:

Faktor I : Bahan/Limbah Pertanian, dengan tiga taraf perlakuan L1= Bagas/ampas Tebu

L2= Bonggol Pisang L3= Sabut Kelapa

Faktor II : Pelarut, dengan tiga taraf perlakuan P1= Air Sumur (Kontrol)

P2= Air Kelapa P3= Air Cucian Beras

Jumlah kombinasi perlakuan sebanyak Tc = 3x3 = 9, sehingga ulangan percobaan dapat dihitung :

Tc (n-1) ≥1 9 (n-1) ≥ 15 (n-1) ≥ 1,76

n ≥ 2,67 dibulatkan 3

Maka penelitian ini dilakukan dengan 3 kali ulangan, dengan kombinasi perlakuan sebagai berikut

L1P1 L1P2 L1P3

L2P1 L2P2 L2P3 L3P1 L3P2 L3P3

Model Rancangan Penelitian

Model rancangan penelitian yang digunakan adalah rancanagan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari dua faktor perlakuan yaitu jenis limbah pertanian (L) dan pelarut (P) dengan kode rancanagn

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + ∑ijk dimana :

Yijk = Pengamatan pada unit percobaan yang mendapat perlakuan faktor jenis bahan ke-i dan faktor pelarut ke-j pada ulangan k µ = Nilai tengah sebenarnya

αi = Efek Perlakuan jenis bahan ke-i βj = Efek perlakuan jenis pelarut ke-j

(αβ)ij = Efek interaksi jenis bahan ke-i dengan perlakuan jenis pelarut ke j

∑ijk = Galat percobaan untuk faktor jenis bahan ke-i, faktor pelarut ke-j pada ulangan atau kelompok ke-k

Prosedur Penelitian Persiapan Alat dan Bahan :

1. Tong cat ukuran 25 kg sebanyak 27 pcs yang dilengkapi dengan penutupnya

2. Kantong plastik ukuran 60x90 cm sebanyak 27 pcs masing-masing diberi lubang dengan ukuran 1 cm

3. Limbah pertanian yang meliputi limbah bonggol pisang sebanyak 57,87 kg, limbah ampas tebu sebanyak 10,85 kg, dan limbah sabut kelapa sebanyak 6,26 kg. Masing-masing limbah dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil.

4. Pelarut yang meliputi air sumur, air kelapa dan air cucian beras masing- masing sebanyak 49,98 L.

5. Aktivasi EM4 yang dilakukan dengan mencampurkan EM4 sebanyak 500 mL, air tebu 500 mL dan gula merah 250 gr. Kemudian diinkubasi selama 24 jam sebelum digunakan.

Pembuatan Pupuk Organik Cair :

1. Limbah pertanian yang telah dicacah dimasukkan kedalam kantong plastik masing-masing sebanyak 1,20 kg ampas tebu/unit percobaan, 6,43 kg bonggol pisang/unit percobaan, dan 0,70 kg sabut kelapa/unit percobaan.

Kemudian dimasukkan kedalam tong cat.

2. Pelarut (air sumur, air kelapa dan air cucian beras) ditambahkan kedalam tong cat masing-masing sebanyak 2,41 L/unit percobaan untuk campuran

pelarut dan ampas tebu, 12,86 L/unit percobaan untuk campuran pelarut dan bonggol pisang, serta 1,39 L/unit percobaan untuk campuran pelarut dan sabut kelapa.

3. Aktivator EM4 yang telah diinkubasi ditambahkan sebanyak 15 mL/unit percobaan. Kemudian ikat kantong plastik dan tutup menggunakan penutup tong cat selama 4 minggu.

4. Setelah 4 minggu, kantong plastik yang berisi limbah pertanian diangkat dan ditiriskan. (Karena pupuk organik cair yang dihasilkan sedikit, maka 1 L pelarut ditambahkan untuk setiap unit percobaan dan diinkubasi kembali selama 1 minggu).

5. Pupuk organik cair yang dihasilkan disaring dan dimasukkan kedalam botol plastik kemudian ditutup rapat.

6. Setelah itu diamkan pupuk organik cair tersebut dibawah sinar matahari secara tidak langsung selama 1 minggu untuk dianalisis kandungan unsur haranya di Laboratorium (Mulyani, 2014).

Parameter Pengamatan

Pengambilan data parameter pengamatan dilakukan ketika pupuk organik cair (POC) telah jadi. Menurut Manis et al (2017) POC dengan proses fermentasi keberhasilannya ditandai dengan adanya lapisan putih pada permukaan, bau yang khas seperti alkohol, dan warna berubah kuning kecoklatan. Data diperoleh dengan analisis di laboratorium. Adapun parameter pengamatan meliputi:

pH (derajat kemasaman) akhir

Kandungan Nitrogen (N)

Kandungan Posfor (P)

Kandungan Kalium (K)

Kandungan C-Organik

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Analisis unsur hara pupuk organik cair meliputi N-total, P-total, K-total, C-organik dan pH. Hasil analisis statistik yang tertera pada lampiran menunjukkan bahwa pemberian pelarut mampu memberikan pengaruh nyata terhadap semua parameter, jenis limbah memberi pengaruh nyata pada parameter K-total, C-organik dan pH. Sementara interaksi keduanya memberikan pengaruh nyata terhadap parameter C-organik dan pH.

N-Total

Dari hasil sidik ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa jenis pelarut berpengaruh sangat nyata pada parameter N-total pupuk organik cair, sedangkan jenis limbah dan interaksi keduanya berpengaruh tidak nyata pada parameter N- total.

Hasil uji rataan untuk parameter N-total pupuk organik cair dari berbagai jenis limbah dan pelarut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan N-total (%) pupuk organik cair pada perlakuan berbagai jenis limbah dan pelarut

Pelarut Limbah

Rataan

L1 L2 L3

P1 0,004 0,004 0,002 0,003 b B

P2 0,010 0,010 0,008 0,009 a A

P3 0,003 0,008 0,005 0,005 b AB

Rataan 0,006 0,007 0,005

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan Uji Duncan Multiple Range Test pada taraf 5%

dan 1%.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai N-total tertinggi diperoleh pada perlakuan air kelapa (P2) yaitu 0,009 yang berbeda nyata dengan perlakuan P1.

Namun pada perlakuan air cucian beras (P3) tidak berbeda nyata dengan perlakuan air sumur (P1).

Nilai N-total tertinggi pada perlakuan jenis limbah pertanian diperoleh pada perlakuan bonggol pisang (L2) yaitu 0,007 yang berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

P-Total

Dari hasil sidik ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa jenis pelarut berpengaruh sangat nyata pada parameter P-total pupuk organik cair, sedangkan jenis limbah dan interaksi keduanya berpengaruh tidak nyata pada parameter P- total.

Hasil uji rataan untuk parameter P-total pupuk organik cair dari berbagai jenis limbah dan pelarut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan P-total (%) pupuk organik cair pada perlakuan berbagai jenis limbah dan pelarut

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan Uji Duncan Multiple Range Test pada taraf 5%

dan 1%.

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai P-total tertinggi diperoleh pada perlakuan air cucian beras (P3) yaitu 0,012 yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan pada perlakuan jenis limbah pertanian nilai P-total tertinggi diperoleh pada perlakuan bonggol pisang (L2) yaitu 0,008 yang berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

Pelarut Limbah

Rataan

L1 L2 L3

P1 0,002 0,002 0,003 0,003 c A

P2 0,007 0,009 0,006 0,007 b B

P3 0,012 0,012 0,013 0,012 a C

Rataan 0,007 0,008 0,007

K-Total

Dari hasil sidik ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa jenis pelarut dan jenis limbah pertanian berpengaruh sangat nyata pada parameter K-total pupuk organik cair, sedangkan interaksi keduanya berpengaruh tidak nyata pada parameter K-total.

Hasil uji rataan untuk parameter K-total pupuk organik cair dari berbagai jenis limbah dan pelarut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kandungan K-total (%) pupuk organik cair pada perlakuan berbagai jenis limbah dan pelarut

Pelarut Limbah

Rataan

L1 L2 L3

P1 0,018 0,080 0,097 0,065 b B

P2 0,192 0,252 0,283 0,243 a A

P3 0,027 0,078 0,094 0,066 b B

Rataan 0,079 b B 0,137 a A 0,158 a A

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan Uji Duncan Multiple Range Test pada taraf 5% dan 1%.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai K-total tertinggi diperoleh pada perlakuan air kelapa (P2) yaitu 0,243 yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Nilai K-total pada perlakuan jenis limbah pertanian tertinggi diperoleh pada perlakuan sabut kelapa (L3) yaitu 0,158 yang berbeda nyata dengan perlakuan ampas tebu (L1) yaitu 0,079 namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan bonggol pisang (L2) yaitu 0,137.

C-Organik

Dari hasil sidik ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa jenis pelarut dan jenis limbah pertanian berpengaruh sangat nyata terhadap parameter C-organik

serta interaksi keduanya berpengaruh nyata pada parameter C-organik pupuk organik cair.

Hasil uji rataan untuk parameter C-organik pupuk organik cair dari berbagai jenis limbah dan pelarut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kandungan C-organik (%) pupuk organik cair pada perlakuan berbagai jenis limbah dan pelarut

Pelarut Limbah

Rataan

L1 L2 L3

P1 0,040 cd 0,137 bcd 0,067 cd 0,081 b B

P2 0,167 bcd 0,553 a 0,230 b 0,317 a A

P3 0,027 d 0,170 bc 0,077 cd 0,091 b B

Rataan 0,078 b B 0,287 a A 0,124 b AB

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan Uji Duncan Multiple Range Test pada taraf 5% dan 1.

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai C-organik tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan L2P2 yaitu 0,553 yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Nilai C-organik pada perlakuan air rendaman tertinggi diperoleh pada perlakuan air kelapa (P2) yaitu 0,317 yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Namun pada perlakuan air cucian beras (P3) tidak berbeda nyata dengan perlakuan air sumur (P1).

Nilai C-organik pada perlakuan jenis limbah pertanian tertinggi diperoleh pada perlakuan bonggol pisang (L2) yaitu 0,287 yang berbeda nyata dengan perlakuan perlakuan ampas tebu (L1) namun tidak berbeda nyata dengan pada perlakuan sabut kelapa (L3).

pH

Dari hasil sidik ragam (Lampiran 11) menunjukkan bahwa jenis pelarut dan jenis limbah pertanian serta interaksi keduanya berpengaruh sangat nyata pada parameter pH pupuk organik cair.

Hasil uji rataan untuk parameter pH pupuk organik cair dari berbagai jenis limbah dan pelarut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tingkat kemasaman (pH) pupuk organik cair pada perlakuan berbagai jenis limbah dan pelarut

Pelarut Limbah

Rataan

L1 L2 L3

P1 6,967 ab A 5,667 cd CD 6,800 ab AB 6,4778 ab A

P2 5,733 c BCD 4,967 d D 7,233 a A 5,978 b A

P3 6,967 ab A 6,400 bc ABC 6,967 ab A 6,778 a A Rataan 6,556 a A 5,678 b B 7,000 a A

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan Uji Duncan Multiple Range Test pada taraf 5% dan 1%.

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai pH terbaik diperoleh pada kombinasi perlakuan L3P2 yaitu 7,233 yang berbeda nyata dengan perlakuan L1P2, L2P1 dan L2P2 namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Nilai pH pada perlakuan jenis limbah pertanian tertinggi diperoleh pada perlakuan sabut kelapa (L3) yaitu 7,0 yang berbeda nyata dengan perlakuan perlakuan bonggol (L2) namun tidak berbeda nyata dengan pada perlakuan ampas tebu (L1).

Pembahasan

Pengaruh Jenis Limbah Pertanian Terhadap Kandungan Unsur Hara N, P, K, C-Organik dan pH

Berdasarkan hasil penelitian diketahui perlakuan jenis limbah berpengaruh tidak nyata terhadapat parameter N dan P. Hal ini diduga karena jenis limbah

pertanian yang digunakan memerlukan waktu yang lebih lama untuk terdekomposisi sehingga limbah pertanian tersebut tidak dapat melepas unsur hara yang dikandungnya. Sementara waktu yang digunakan dalam penelitian ini berkisar 37 hari. Hal ini sesuai dengan penelitian Wandhira dan Surahma (2013) dimana pengomposan bahan dengan campuran 1 kg daun jati kering, air cucian beras dan EM4, matang pada hari ke 40. Kondisi yang menyebabkan pembuatan kompos memberikan hasil yang kurang memuaskan diduga karena beberapa faktor, yaitu jenis sampah yang dikomposkan dan suhu lingkungan. Jenis bahan yang berupa daun jati kering dengan rasio C/N tinggi. Bahan organik yang mempunyai C terlalu tinggi menyebabkan proses penguraian terlalu lama. Sebaliknya jika C terlalu rendah maka sisa nitrogen akan berlebihan sehingga akan terbentuk amonia (NH3) kandungan amonia berlebih dapat meracuni bakteri. Hal ini didukung pula oleh literatur Goenadi dan Laksmita (2006) yang meyatakan salah satu kendala dalam pengomposan limbah padat organik tebu adalah sulitnya perombakan bahan tersebut yang antara lain disebabkan oleh kandungan nisbah C/N ampas tebu rata- rata 220.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jenis limbah sabut kelapa (L3) berpengaruh nyata mempengaruhi parameter K-total dengan nilai yaitu 0,158 yang berbeda nyata dengan perlakuan ampas tebu (L1) yaitu 0,079. Hal ini diduga karena ampas tebu sudah mengandung unsur hara K tertinggi dalam komponennya. Hal ini sesuai dengan literatur Sari (2015) yang menyatakan sabut kelapa apabila direndam, kalium dalam sabut tersebut dapat larut dalam air sehingga menghasilkan air rendaman yang mengandung unsur K. Air hasil

rendaman yang menggandung unsur kalium tersebut sangat baik jika diberikan sebagai pupuk serta pengganti pupuk KCl anorganik untuk tanaman.

Pengaruh Jenis Pelarut Terhadap Kandungan Unsur Hara N, P, K C-Organik dan pH

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlakuan pelarut berpengaruh nyata terhadap semua parameter dimana parameter N, K, dan C- organik mencapai rataan terbaik (0,009%), (0,243 %), dan (0,317%) pada pelarut air kelapa sedangkan P dan pH mencapai rataan terbaik (0,012%) dan pH 7,2 pada rendaman air cucian beras. Hal ini diduga karena air cucian beras dan air kelapa sudah memiliki kandungan unsur hara tersendiri dan dapat digunakan sebagai pupuk organik cair dalam waktu inkubasi 15 hari. Hal ini berkaitan pada penelitian Handayani et al (2015) mengatakan bahwa air cucian beras dapat dijadikan sebagai pupuk organik cair sesuai dengan standar mutu pupuk organik cair setelah dilakukan fermentasi setelah 15 hari. Pada waktu tersebut kandungan unsur hara mengalami peningkatan. Sementara itu menurut hasil penelitian wulandari et al (2011) hasil analisis kandungan air cucian beras putih adalah N 0,015%, P 16,306%, K 0,02%, Ca 2,944%, Mg 14,252 %, S 0,027%, dan Fe 0,0427%. Analisis limbah air kelapa yaitu N 0,02%, P 0,016 %, K 0,08%, C- organik 1,24% dan C/N 62% (Manuel dan Rachmat, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, nilai N-total tertinggi terdapat pada perlakuan pelarut menggunakan air kelapa dimana nilai N-total yang diperoleh yaitu 0,009%. Hal ini dikarenakan pada air kelapa terdapat beberapa kandungan unsur hara seperti Kalium (K), Kalsium (Ca) dan Nitrogen (N).

Dimana kandungan unsur hara N pada air kelapa lebih tinggi dibandingkan

Kristina dan Syahid (2012) yang menyatakan bahwa air kelapa juga mengandung kadar kalium sebanyak 14,11 mg/100 ml, kalsium sebanyak 24,67 mg/100 ml, dan nitrogen sebanyak 43,00 mg/100 ml air kelapa muda atau setara dengan 0,1411%

Kalium, 0,2467% Kalsium dan 0,43% Nitrogen. Hal ini didukung oleh penelitian Wulandari et al (2011) yang menyatakan bahwa hasil analisis kandungan air cucian beras putih adalah N 0,015%, P 16,306%, K 0,02%, Ca 2,944%, Mg 14,252%, S 0,027%, Fe 0,0427% dan B1 0,043%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, nilai P-total tertinggi terdapat pada perlakuan pelarut menggunakan air cucian beras dimana nilai P-total yang diperoleh yaitu 0,012%. Hal ini dikarenakan pada air cucian beras terdapat beberapa kandungan unsur hara seperti N, P, K, Ca, Mg, S dan Fe. Hal ini sesuai dengan literatur Wulandari et al (2011) yang menyatakan bahwa hasil analisis kandungan air cucian beras putih adalah N 0,015%, P 16,306%, K 0,02%, Ca 2,944%, Mg 14,252%, S 0,027%, Fe 0,0427% dan B1 0,043%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, nilai K-total tertinggi pada jenis pelarut terdapat pada perlakuan air kelapa. Dimana nilai K yang diperoleh yaitu 0,243%. Hal ini dikarenakan pada air kelapa terdapat beberapa kandungan unsur hara seperti Kalium (K), Kalsium (Ca) dan Nitrogen (N). Dimana kandungan unsur hara K pada air kelapa lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan unsur hara K diair beras. Hal ini sesuai dengan literatur Kristina dan Syahid (2012) yang menyatakan bahwa air kelapa juga mengandung kadar kalium sebanyak 14,11 mg/100 ml, kalsium sebanyak 24,67 mg/100 ml, dan nitrogen sebanyak 43,00 mg/100 ml air kelapa muda atau setara dengan 0,1411% Kalium, 0,2467% Kalsium dan 0,43% Nitrogen. Dan menurut penelitian

Wulandari et al (2011) yang menyatakan bahwa hasil analisis kandungan air cucian beras putih adalah N 0,015%, P 16,306%, K 0,02%, Ca 2,944%, Mg 14,252%, S 0,027%, Fe 0,0427% dan B1 0,043%.

Pengaruh Interaksi Jenis Limbah dan Jenis Pelarut Terhadap Kandungan Unsur Hara N, P, K, C-Organik dan pH

Berdasarkan hasil penelitian diketahui interaksi perlakuan limbah pertanian dan air kelapa berpengaruh nyata terhadapat parameter pH dengan pH terbaik yaitu 7,23 pada perlakuan kombinasi sabut kelapa dan air kelapa (L3P2) yang berbeda nyata dengan perlakuan L1P2 dan L2P2. Hal ini diduga karena kadar air pada limbah sabut kelapa paling sedikit. Kadar air berlebih akan menyebabkan kadar oksigen terbatas sehingga mikroorganisme aerobik mati. Hal ini sesuai dengan penelitian Hastuti et al (2017) pada kadar air 40% pH nya lebih tinggi dari pada kadar air 50% dan 60%. Hal ini berkaitan dengan literatur Kusuma (2012) yang menyatakan pH tidak dipengaruhi oleh kadar air namun dipengaruhi oleh keberadaan nitrogen dan kondisi anaerobik. Hal ini diakibatakan oleh sejumlah jasad renik jenis tertentu akan mengubah sampah organik menjadi asam organik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui interaksi perlakuan limbah pertanian dan air kelapa berpengaruh nyata terhadapat parameter C-organik dengan nilai terbaik yaitu 0,553 pada perlakuan kombinasi bonggol pisang dan air kelapa (L2P2) hal ini diduga karena subsrat bonggol pisang mengandung senyawa karbohidrat yang mudah didekomposisi menjadin C-organik. Menurut literatur Bilqisti et al (2010) menyatakan bonggol pisang memiliki komposisi yang terdiri dari 76% pati dan 20% air. Selain itu menurut Wulandari et al (2009) kandungan

penting. Sementara sabut kelapa terdiri dari substrat yang akan didekomposis menjadi C-organik berupa selulosa, hemiselulosa dan lignin. Sedangkan menurut literatur Tewari et al (2012) kandungan ampas tebu terdiri dari selulosa (52,42%), hemiselulosa (25,8%), lignin (21,69%), abu (2,73%), dan etanol (1,66%). Lignin sulit didegradasi karena strukturnya yang kompleks dan heteroge yang berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa dalam jaringan tanaman. Kombinasi dengan air kelapa menunjukkan interaksi terbaik diduga karena air kelapa mengandung substrat yang akan menjadi C-organik berupa glukosa, sukrosa, fruktosa, sorbitol dan inositol. Selain itu didalam bonggol pisang terdapat 7 mikroorganisme yang sangat berguna bagi tanaman yang apabila mikroorganisme tersebut mati selama proses dekomposisi maka akan terhitung menjadi C organik. Hal ini sesuai dengan penelitian Cesaria et al (2014) yang menyatakan rerata kandungan C-organik pupuk cair dari imbah tapioka akibat penambahan starter semakin lama proses pengomposan maka kandungan C-organik dalam pupuk cair semakin meningkat karena ada bakteri yang mengalami kematian yang tidak mendegradasi senyawa organik, tetapi terukur sebagai organik sehingga kandungan senyawa organiknya tinggi.

Berdasarkan hasil sidik ragam diketahui bahwa interaksi perlakuan limbah pertanian dan air kelapa berpengaruh tidak nyata terhadap parameter N, P dan K.

Hal ini diduga karena limbah pertanian dan pelarut tidak membentuk suatu hubungan dalam meningkatkan kandungan unsur hara dalam pupuk organik cair.

Proses penguraian bahan organik berupa ampas tebu, sabut kelapa dan bonggol pisang yang belum sempurna karena waktu dekomposisi yang kurang sehingga unsur hara yang terdapat dalam produk hanyalah berasal dari air kelapa dan air

cucian beras. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempersingkat waktu dekomposisi adalah pemberian mikroorganisme. EM4 yang diberikan dirasa kurang untuk membantu dalam mendekomposisi kompos. Hal ini sesuai dengan literatur Fitriani et al (2019) yang menyatakan peningkatan kadar N pada proses pengomposan dikarenakan meningkatnya jumlah populasi mikroba dalam mendekomposisi kompos, kandungan N sangat dibutuhkan oleh tanaman sebagai penyususn asam amino, protein dan komponen lainnya, sedangkan rendahnya N dikarenakan kurangnya aktivitas mikroba dalam mendekomposisi kompos.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui limbah pertanian dan pelarut yang digunakan menghasilkan jumlah unsur hara yang berbeda. Hal ini diduga karena setiap limbah pertanian dan pelarut yang digunakan memiliki kandungan yang berbeda pula seperti sabut kelapa yang memili kandungan unsur hara K tertinggi sehingga dimanfaatkan sebagai pupuk kalium. Hal ini sesuai dengan literatur Pranata (2010) yang menyatakan kandungan unsur hara, senyawa dan mikroorganisme dalam berbagai pupuk organik yang diproduksi secara bioteknologi berbeda-beda disebabkan bahan yang digunakan berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kandungan unsur hara pada setiap perlakuan belum dapat memenuhi persyaratan agar dapat dikatakan sebagai pupuk organik cair. Hal ini dikarenakan nilai kandungan unsur hara sangat rendah dan jauh dibawah minimal persyaratan teknis pupuk organik cair menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 dimana standar mutu N, P2O5, K2O yaitu 3-6%. Hal ini diduga karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kandungan unsur hara pupuk organik cair diantaranya nilai C/N bahan yang digunakan tinggi sehingga butuh waktu lama

untu terdekomposisi, kurangnya aktivitas mikroba dalam mendekomposisi bahan organik yang digunakan. Hal ini sesuai dengan literatur Fitriani et al (2019) yang menyatakan peningkatan kadar N pada proses pengomposan dikarenakan meningkatnya jumlah populasi mikroba dalam mendekomposisi kompos, kandungan N sangat dibutuhkan oleh tanaman sebagai penyususn asam amino, protein dan komponen lainnya, sedangkan rendahnya N dikarenakan kurangnya aktivitas mikroba dalam mendekomposisi kompos.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

1. Perlakuan jenis limbah berpengaruh nyata meningkatkan kandungan K pada pupuk organik cair dengan nilai terbaik 0,158 pada jenis limbah sabut kelapa.

namun tidak nyata mempengaruhi kandungan N dan P pada semua jenis limbah.

2. Perlakuan jenis pelarut berpengaruh nyata meningkatkan semua parameter, dimana N, K, dan C-organik mencapai rataan terbaik (0,009%), (0,243 %), dan (0,317%) pada pelarut air kelapa sedangkan P dan pH mencapai rataan terbaik (0,012%) dan pH 7,2 pada rendaman air cucian beras.

3. Interaksi limbah bonggol pisang dan pelarut air kelapa nyata meningkatkan unsur hara C-organik dengan nilai terbaik 0,553% dan interaksi limbah sabut kelapa dan air kelapa nyata meningkatkan pH dengan nilai terbaik 7,2.

4. Pupuk organik cair yang dihasilkan dari jenis limbah ampas tebu, bonggol pisang, sabut kelapa dengan menggunakan pelarut air kelapa dan air cucian beras, belum dapat memenuhi persyaratan pupuk organik cair berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011.

Saran

Disarankan dalam pembuatan pupuk organik cair (POC) dilakukan pula analisis unsur hara yang terdapat pada sisa padatan dari pembuatan pupuk organik cair, lebih memperhatikan kandungan C/N bahan, memperkecil ukuran bahan yang digunakan dan aktivasi mikroorganisme.

DAFTAR PUSTAKA

Bahtiar, S A., Amir M., Luthfi U., Jefri A., Cindy P dan Mizwar. 2016.

Pemanfaatan Mulsa Bonggol Pisang (Musa acuminata) Untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Kandungan Gula Tanaman Jagung Manis (Zea mays L. Sachcarata). Universitas Jember. Agrito Jurnal Ilmi-Ilmu Pertanian.

Bilqisti, Q., H. Prasetya, dan Susanti. 2010. Tepung Bonggol Pisang sebagai Upaya Mengurangi Ketergantung Bahan Baku Tepung dari Luar Negeri.

PKM. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Badan Penelitian dan Pengembangan PT. Gula Putih Mataram. 2002. Hasil Analisis Bagasse, Blottong, dan Abu. PT. Gula Putih Mataram Lampung.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPP). 2017. Pemanfaatan Sabut Kelapa Sebagai Sumber Kalium Organik. Warta Penelitian dan Pegembangan Tanaman Industri volume 23 nomor 1 ISSN 0853-8204.

Bogor.

Cesaria, R.Y., Ruslan W dan Bambang S. 2014. Pengaruh Penggunaan Starter Terhadap Kualitas Fermentasi Limbah Cair Tapioka Sebagai Alternatif Pupuk Cair. Jurnal Universitas Brawijaya. Malang

Fitriani., Umrah dan abdul R.T. 2019. Formulasi Limbah Sabut Kelapa dan Kotoran Ternakm Menjadi Biokompos Bahan Aktif Aspergillus sp.

Biocelebes Vol 13 no 3

Goenadi D. H dan Laksmita P.S. 2006. Aplikasi Bioaktivator Superdec dalam Pengomposan Limbah Padat Organik Tebu. Bul. Agron, (34) (3) 173-180.

Gultom, R.D.P. 2017. Pemanfaatan Limbah Air Kelapa Menjadi Pupuk Organik Cair Menggunakan Mikroorganisme Aspergillus niger, Pseudomonas putida dan Bioaktivator EM4. Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh November.

Surabaya.

Guntur. 2003. The Effect of Bagasse Compost Application on Nutrient Uptake and Growth of Sugarcane (Saccharum officinarum). Institut Pertanian Bogor.

Bogor. 112-119.

Handayani S. H., Ahmad Y dan Ari S. 2015. Uji Kualitas Pupuk Organik Cair dari Berbagai Macam Mikroorganisme Lokal (MOL). Jurnal ELVIVO Vol.3 no. 1, hal 54-60

Hanum, M.S. 2015. Eksprorasi Limbah Sabut Kelapa (Studi Kasus: Desa Handapherang Kecamatan Cijeunjing kabupaten Ciamis). Jurnal e- Proceeding of Art & Design: vol 2 no 2.

Hastuti, S.M., Ganjar, S dan Sri, S. 2017. Pengaruh Kadar Air Terhadap Hasil Pengomposan Sampah Organik Dengan Metode Composter Tub. Jurnal Teknik Mesin (JTM): vol. 06, Edisi Spesial

Indraningsih., Widiastuti dan Sani. 2004. Limbah Pertanian dan Perkebunan Sebagai Pakan Ternak : Kendala dan Prospeknya. Balai Penelitian Veteriner. Bogor

Karyaningsih, S., Isnani, H dan Tota, S. 2008. Daya Dukung Limbah Pertanian Sebagai Sumber Pupuk Organik di Kab. Sukoharjo. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Teknik Pertanian. Yogyakarta.

Kristina, N. N., dan Syahid, S. F. 2012. Pengaruh Air Kelapa terhadap Muliplikasi Tunas In Vitro, Produksi Rimpang, dan Kandungan Xanthorizol Temulawak di Lapangan. Jurnal Littri, 18 (3): 125 – 134.

Kurniawan, E., Z. Ginting dan P. Nurjannah. 2017. Pemanfaatan Urine Kambing Pada Pembuatan Pupuk Organik Cair Terhadap Kualitas Unsur Hara Makro (NPK). Jurnal.umd.ac.id/indeks.php.semnastek

Kusuma M. A. 2012 Pengaruh Variasi Kadar Air Terhadap Laju Dekomposisi Kompos Sampah Organik di Kota Depok. (Tesis). Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Manis I., Supriadi dan Irwan S. 2017. Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Sebagai Pupuk Organik Cair dan Aplikasinya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung darat (Ipomea reptans Poir). Jurnal Akademika Kim. 6(4) 219- 226

Manuel, J., dan Rachmat, S. 2017. Pembuatan Pupuk Organik Cair Dari Limbah Air Kelapa Dengan Menggunakan Bioaktivator, Azotobacter chroococcum dan Bacillus mucilaginosus. Institut Teknologi Sepuluh November. Skripsi

Maspary. 2012. Kehebatan Mol Bonggol Pisang Kepok, Tersedia:

http://www.gerbangpertanian.com/2012/05/apa-kehebatan-mol-bonggol- pisang-kepok.html. Diakses pada tanggal 6 Mei 2019. / 05

Mubarok, M. Z. 2016. Pemberian air kelapa dengan level yang berbeda Terhadap Kandungan Kimia Pupuk Organik cair. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Surakarta.

Mulyani, H. 2014. Optimasi Perancangan Model Pengomposan. CV Trans Info Media. Jakarta.

Nurhayati., Ali J dan Rizki S. 2011. Potensi Limbah pertanian sebagai Pupuk Organik Lokal di Lahan Kering Dataran Rendah Iklim Basah. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau.

Pranata, A. S. 2010. Pupuk Organik Cair Aplikasi dan Manfaatnya. Agro Media Pustaka: Jakarta.

Rahmadhani, S. 2011. Pengaruh Penambahan Serat Sabut Kelapa Terhadap Parameter Kuat Geser Tanah Berpasir. Jurnal SMARTek. 2.

Sari, S.Y. 2015. Pengaruh Volume Pupuk Organik Cair Berbahan Dasar Serabut Kelapa (Cocos nucifera) Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Panen Sawi Hijau (Brassica juncea). Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Sembiring, M. 2016. Uji Kompos Kulit Pisang dan Air Cucian Beras Terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan Dari Tanaman Ubi Jalar (Ipomoea batatas L.). Jurnal STEVIA vol 6 no 01. Universitas Quality.

Suhastyo, A.A. 2011. Studi Mikrobiologi dan Sifat Kimia Mikroorganisme Lokal Yang Digunakan Pada Budidaya Padi Metode SRI (System of Rice Intensification). Tesis. Institut Pertanian Bogor.

Sutanto, R. 2002. Pertanian Organik. Kanisius. Yogyakarta.

Sutanto, R. 2002. Penerapan Pertanian Organik pemasyarakatan dan Pengembangannya. Kanisius. Yogyakarta.

Sutriyono. 2017. Tata Cara Membuat Pupuk Organik. Intimedia. Malang.

Tewari, M., Signh V.K., Gope P.C dan Chaudhary, A.K. 2012. Evaluation of Mechanical Properties og Bagasse-Glass Fiber Reinforced Composite. J.

Mater. Environ. Sci., (3): 187-194

Wandhira, Ajeng dan Surahma A.A. 2013. Gambaran Percobaan Penambahan EM-4 dan Air Cucian Beras Terhadap Proses Pengomposan. Jurnal Kesehatan Masyarakat vol 6 N0 2. Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta.

Widiastuti R. R. 2008. Pemanfaatan Bonggol Pisang Raja Sere sebagai Bahan Baku Pembuatan Cuka. Sripsi S1. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta.

Wiswasta I. G. N. A., Widnyana I. K., Raka I. D. N., dan Cipta I. W. 2016. Mikro Organisme Lokal (MOL) Sebagai Pupuk Organik Cair dari Limbah Pertanian dan Kaitannya dengan Ketersediaan Hara Makro dan Mikro.

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Universitas Mahasaraswati Denpasar. Bali.

Wulandari, C., Sri, M., dan Sri, T. 2011. Pengaruh Air Cucian Beras Merah dan Beras Putih Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Selada (Lactuca sativa L.).

Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Wulandari D., D.N. Fatmawati, E.N. Qolbaini, K.E. Mumpuni, & S. Praptinasari.

2009. Penerapan MOL (Mikroorganisme Lokal) Bonggol Pisang sebagai Biostarter Pembuatan Kompos. PKM-P. Universitas Sebelas Maret.

Surakarta. / 06

Wulandari, Muhartini dan Trisnowati, 2011. Pengaruh Air Cucian Beras Merah Dan Beras Putih Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Selada (Lactuca sativa L.). Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yong J.W., Ge L Ng dan Tan S.N. 2009. The Chemical Composition and Biological of Coconut (Cocos nucifera L.) Water Molecules 14(2): 5144-64 Zaini H., Fachraniah., Zaimahwati dan M. Yunus. 2018. Pelatihan Pembuatan

Pupuk Kalium Cair Dari Sabut Kelapa Untuk Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Hortikultura di Desa Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Jurnal Vokasi Vol 2 No. 1

Lampiran 1. Hasil analisis laboratorium pupuk organik cair (POC)

Lampiran 2. Kandungan unsur hara N-total (%) dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

Perlakuan Ulangan

Total Rataan

I II III

L1P1 0,003 0,003 0,005 0,011 0,004

L1P2 0,009 0,009 0,012 0,030 0,010

L1P3 0,002 0,003 0,005 0,010 0,003

L2P1 0,004 0,003 0,004 0,011 0,004

L2P2 0,007 0,012 0,012 0,031 0,010

L2P3 0,010 0,011 0,004 0,024 0,008

L3P1 0,003 0,003 0,002 0,007 0,002

L3P2 0,007 0,011 0,006 0,024 0,008

L3P3 0,005 0,004 0,005 0,014 0,005

Total 0,050 0,059 0,054 0,163

Rataan Umum 0,006

Lampiran 3. Sidik ragam kandungan unsur hara N-total dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

SK db JK KT Fhitung Ftabel Keterangan

5% 1%

Perlakuan 8 0,000222 0,000028 5,962896 2,510158 3,705422 **

L 2 0,000025 0,000013 2,684283 3,554557 6,012905 tn P 2 0,000177 0,000088 18,965480 3,554557 6,012905 **

L x P 4 0,000021 0,000005 1,100911 2,927744 4,579036 tn Galat 18 0,000084 0,000005

Total 26 0,000306

KK 35,76%

Lampiran 4. Kandungan unsur hara P-total (%) dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

Perlakuan Ulangan

Total Rataan

I II III

L1P1 0,002 0,002 0,002 0,006 0,002

L1P2 0,007 0,006 0,009 0,022 0,007

L1P3 0,011 0,012 0,013 0,036 0,012

L2P1 0,002 0,002 0,003 0,007 0,002

L2P2 0,008 0,009 0,009 0,026 0,009

L2P3 0,010 0,013 0,014 0,037 0,012

L3P1 0,004 0,004 0,002 0,010 0,003

L3P2 0,003 0,006 0,009 0,018 0,006

L3P3 0,016 0,014 0,009 0,039 0,013

Total 0,063 0,068 0,070 0,201

Rataan Umum 0,007

Lampiran 5. Sidik ragam kandungan unsur hara P-total dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

SK db JK KT Fhitung Ftabel Keterangan

5% 1%

Perlakuan 8 0,000455 0,000057 16,176316 2,510158 3,705422 **

L 2 0,000002 0,000001 0,284211 3,554557 6,012905 tn P 2 0,000440 0,000220 62,557895 3,554557 6,012905 **

L x P 4 0,000013 0,000003 0,931579 2,927744 4,579036 tn Galat 18 0,000063 0,000004

Total 26 0,000519

KK 25,20%

Lampiran 6. Kandungan unsur hara K-total (%) dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

Perlakuan Ulangan

Total Rataan

I II III

L1P1 0,017 0,017 0,021 0,055 0,018

L1P2 0,203 0,175 0,199 0,577 0,192

L1P3 0,023 0,029 0,028 0,080 0,027

L2P1 0,078 0,060 0,103 0,241 0,080

L2P2 0,250 0,266 0,240 0,756 0,252

L2P3 0,073 0,083 0,079 0,235 0,078

L3P1 0,092 0,123 0,077 0,292 0,097

L3P2 0,287 0,302 0,261 0,850 0,283

L3P3 0,103 0,116 0,062 0,281 0,094

Total 1,126 1,171 1,070 3,367

Rataan Umum 0,125

Lampiran 7. Sidik ragam kandungan unsur hara K-total dengan perlakuan berbagai jenis limbah pertanian dan pelarut

SK db JK KT Fhitung Ftabel Keterangan

5% 1%

Perlakuan 8 0,218096 0,027262 91,426531 2,510158 3,705422 **

L 2 0,030089 0,015044 50,453484 3,554557 6,012905 **

P 2 0,187506 0,093753 314,411750 3,554557 6,012905 **

L x P 4 0,000501 0,000125 0,420445 2,927744 4,579036 tn Galat 18 0,005367 0,000298

Total 26 0,223464

KK 13.85%