BAB II

KAJIAN PUSTAKA

II.1. Penuaan (Aging) II.1.1. Definisi Penuaan

Menua didefinisikan sebagai proses yang mengubah seorang dewasa sehat menjadi frail (lemah, rentan) diakibatkan berkurangnya sebagian besar cadangan sistem fisiologis dan meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan kematian secara eksponensial (Setiati et al., 2009).

Secara garis besar, ilmu gerontologis menyebutkan bahwa bertambahnya umur (aging) merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan waktu, di mana tubuh mengalami perubahan secara bertahap. Di saat seseorang menjadi tua (senescence), kemampuan sel dalam tubuhnya untuk membelah dan berkembang untuk memperbaiki diri serta mempertahankan fungsi normal menghilang sehingga seiring waktu dapat menyebabkan kematian. Selama penuaan, setiap sistem organ dalam tubuh mengalami penurunan kemampuan untuk mempertahankan homeostatis yang dikenal dengan istilah homeostenosis (Setiati et al., 2009).

II.1.2. Faktor Penuaan

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses penuaan yang dialami seseorang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu radikal bebas, berkurangnya hormon, proses glikosilasi, metilasi,

apoptosis, penurunan sistem kekebalan tubuh, serta genetik. Faktor eksternal yang utama yaitu gaya hidup tidak sehat, diet tidak sehat, kebiasaan yang salah, polusi lingkungan, stress, kemiskinan (Pangkahila, 2007).

Faktor-faktor tersebut di atas itulah yang membuat seseorang menjadi tua, sakit dan akhirnya meninggal. Oleh sebab itu bila faktor penyebab tersebut dapat dihindari, dicegah, diperlambat, maka kualitas hidup seseorang saat mengalami penuaan dapat dipertahankan. Selanjutnya, usia harapan hidup bisa menjadi lebih panjang dengan kualitas hidup yang baik (Pangkahila, 2007).

II.1.3. Teori Proses Penuaan

Teori proses penuaan yang dialami manusia pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu, teori wear and tear dan teori program (Pangkahila, 2007).

Prinsip dari teori wear and tear adalah tubuh menjadi lemah lalu meninggal akibat penggunaan dan kerusakan yang terjadi terus-menerus. Penggunaan organ tubuh yang secara biasa (tidak dengan penyalahgunaan) pada akhirnya akan terakumulasi dan menyebabkan kerusakan. Teori ini meyakini bahwa pemberian suplemen yang tepat dan pengobatan yang tidak terlambat dapat membantu mengembalikan proses penuaan dengan cara merangsang kemampuan tubuh untuk melakukan perbaikan dan mempertahankan organ tubuh dan sel (Pangkahila, 2007).

Teori wear and tear sendiri meliputi beberapa teori, yaitu teori kerusakan DNA, teori glikosilasi, teori radikal bebas (Pangkahila, 2007; Setiati et al., 2009):

1. Teori kerusakan DNA mengemukakan bahwa proses penyembuhan tingkat molekuler yang tidak sempurna mengakibatkan penimbunan kerusakan molekul terus-menerus. Kerusakan dapat berupa strand break, covalent modification dan/atau chromosomal rearrangement

yang dapat diakibatkan oleh radiasi (UV), polutan, asap rokok, mutagen kimia maupun free radical dan proses glikosilasi. Gangguan repair (penyembuhan) ini dapat menyebabkan accelerated aging

(percepatan proses penuaan).

2. Teori glikosilasi mengemukakan bahwa proses glikosilasi non-enzimatik yang menghasilkan pertautan glukosa-protein, yang disebut advance glycation end product (AGEs), menyebabkan penumpukan

protein dan makromolekul lain termodifikasi sehingga menyebabkan penuaan. AGEs akan menumpuk pada jaringan seperti kolagen (kekakuan arteri), lensa mata (mengakibatkan katarak). Hal-hal tersebut umumnya dialami lebih cepat oleh penderita Diabetes, oleh sebab itu Diabetes sering dianggap sebagai model biologik penuaan dini.

3. Teori radikal bebas menyebutkan bahwa produk hasil metabolisme oksidatif yang sangat reaktif (radikal bebas) dapat bereaksi dengan komponen penting seluler (protein, DNA, lipid) sehingga menjadi tidak berfungsi dan mengganggu fungsi sel lain. Radikal bebas merupakan molekul sebagai bahan yang dihasilkan selama terjadi metabolisme seluler normal, seperti radikal superoxide, hydroxyl,

purine dan pyrimidine. Pengaruh radikal bebas secara molekuler

berupa serangkaian peristiwa yang menyebabkan oksidasi organik oleh oksigen molekuler. Mengakibatkan kerusakan fungsi seluler melalui mutasi DNA, cleavage of DNA dan agregasi biomolekul melalui cross-linking reaction.

Teori program meliputi teori terbatasnya replikasi sel, proses imun dan teori neuroendokrin (Pangkahila, 2007; Setiati et al., 2009):

1. Teori terbatasnya replikasi sel

Pada setiap DNA, di ujungnya terdapat telomer yang terdiri dari hexanucleotide. Dalam replikasi sel, telomer akan memendek setiap terjadi pembelahan sel. Setelah sejumlah pembelahan sel, telomer yang terpakai maksimal dan akhirnya pembelahan sel berhenti. Mekanisme tersebut menyatakan bahwa telomer menentukan rentang usia sel dan pada akhirnya rentang usia organisme (manusia) sendiri.

2. Proses imun

Berhubungan dengan involusi kelenjar thymus. Kelenjar sumber sel T penting bagi sistem imun. Seiring usia, fungsi sel T menurun walaupun jumlahnya tidak berkurang secara dramatis. Sel T memproduksi limfokin (interleukin). Pada kelainan yang terjadi pada usia lanjut, interleukin yang berperan.

3. Teori neuroendokrin

Berdasarkan peranan hormon bagi fungsi organ tubuh. Hormon dikeluarkan organ yang dikendalikan hipotalamus. Hipotalamus

membentuk poros dengan hipofise dan organ tertentu kemudian mengeluarkan hormon. Pada saat manusia menjadi tua, produksi hormon menjadi lebih sedikit dan kadarnya menurun sehingga fungsi tubuh terganggu. Salah satu contoh jelasnya adalah menopause, dimana menurunnya estrogen menyebabkan menopause (menunjukkan kegagalan fungsi ovarium akibat proses penuaan, selanjutnya kualitas hidup dapat menurun akibat berbagai keluhan yang muncul)

II.1.4. Perubahan Sistem Tubuh Pada Proses Menua

Beberapa perubahan yang terjadi akibat proses penuaan terdapat pada seluruh sistem tubuh, meliputi sistem kognitif, imun, penglihatan, penghiduan, pendengaran dan keseimbangan, sistem saraf (pusat dan perifer) hingga gangguan kardiovaskular, muskuloskeletal dan sistem endokrin (Setiati et al., 2009).

Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin dalam proses penuaan adalah toleransi glukosa terganggu, di mana hal tersebut ditandai dengan kadar gula darah puasa dan postprandial yang meningkat, serum insulin dan HbA1C yang meningkat serta berkurangnya IGF-1. Selain daripada itu, terjadi penurunan hormon DHEA, testosteron (bebas dan bioavailable) dan T3 disertai peningkatan PTH dan homosistein serum. Penurunan produksi vitamin D oleh kulit dan “ovarian failure” yang disertai dengan penurunan hormon ovarium (Setiati et al., 2009).

II.2. Sistem Reproduksi Wanita

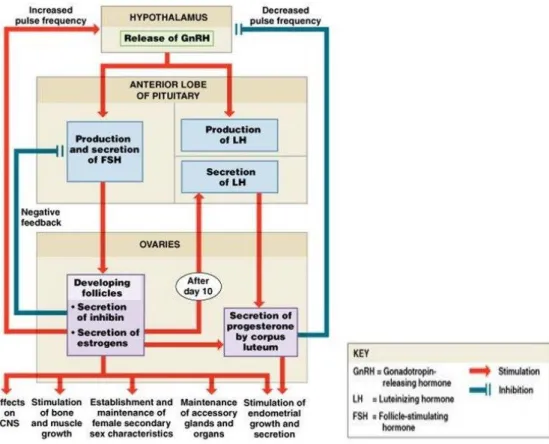

Aktivitas dari sistem reproduksi wanita dikontrol oleh hormon yang melibatkan interaksi antara sekresi dari hipofisis dan gonad. Namun reproduksi

wanita jauh lebih rumit dibandingkan pria, sebab harus mengkoordinasi siklus ovarium dan uterus. Hormon yang bersirkulasi mengontrol siklus reproduksi wanita, mengkoordinasi siklus uterin dan ovarium untuk memastikan fungsi reproduksi tepat (Martini, 2006b).

Hormon-hormon reproduksi pada wanita meliputi (Martini, 2006a): 1. Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH)

Berasal dari hipotalamus, menstimulasi produksi Gonadotropin. 2. Gonadotropin

Terdiri dari Follicle-Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH), berfungsi meregulasi aktivitas dari gonad (testis dan

ovarium). FSH bertugas mempromosikan perkembangan folikel pada wanita, bersama dengan LH menstimulasi sekresi estrogen dan progesteron melalui ovarium. LH bertugas untuk menginduksi ovulasi. Produksi FSH diinhibisi oleh inhibin (hormon peptida yang dilepaskan oleh sel di testis dan ovarium).

3. Estrogen

Diproduksi oleh ovarium, distimulasi oleh FSH dan LH. Estradiol merupakan bentuk yang paling penting. Berfungsi untuk mendukung maturasi folikel, karakteristik seks sekunder wanita.

Diproduksi oleh korpus luteum, distimulasi oleh FSH dan LH. Bertugas mempersiapkan uterus untuk implantasi dan mempersiapkan kelenjar payudara untuk sekresi.

Gambar 2.1. Mekanisme Umpan Balik Secara Umum (Martini et al., 2006a) Mekanisme umpan balik (feedback) merupakan pengaruh hormon steroid seks terhadap hipotalamus-hipofisis. Profil hormon yang seimbang dari siklus yang baik ditentukan oleh keberhasilan sistem umpan balik antara ovarium dan hipotalamus-hipofisis (Jacoeb, 2009).

Gambar 2.2. Pengaturan Aktivitas Hormon Ovarium (Martini et al., 2006b) II.3. Estrogen

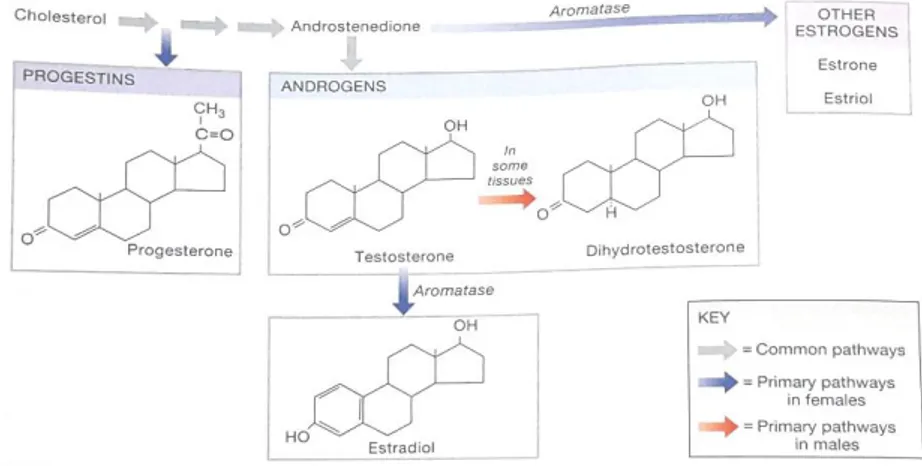

II.3.1. Struktur, Sintesis dan Sekresi

Estrogen terdapat pada laki-laki dan perempuan, namun kadarnya pada wanita usia reproduktif secara signifikan lebih tinggi sehingga disebut sebagai hormon seks primer wanita (Pangkahila, 2015).

Estrogen merupakan hormon steroid dengan 10 atom C dan dibentuk terutama dari 17-ketosteroid androstendion. Selain di ovarium, estrogen juga disintesis di adrenal, plasenta, testis, jaringan lemak dan susunan saraf pusat (Jacoeb, 2009).

Estrogen yang dihasilkan oleh adrenal disebut juga estrogen residu. Metabolismenya terutama melalui esterifikasi ke glukoronida atau sulfida, dan

pengeluarannya melalui tinja. Pada organ sasaran seperti uterus, vagina, serviks, payudara maupun hipofisis, hipotalamus, estrogen diikat reseptor yang terdapat dalam sitoplasma dan diangkut ke dalam inti sel (Jacoeb, 2009).

Estrogen alamiah yang terpenting adalah estradiol (E2), estron (E1) dan estriol (E3). Secara biologis, estradiol adalah yang paling aktif. Perbandingan khasiat biologis dari ketiga hormon tersebut E2:E1:E3 = 10:5:1 (Jacoeb, 2009). Estradiol merupakan estrogen utama yang diproduksi oleh ovarium sebelum menopause (Pangkahila, 2015). Selain itu, estradiol merupakan jenis estrogen yang berjumlah paling banyak dan memiliki efek jelas pada jaringan target (Martini et al., 2006b).

Estradiol merupakan hormon yang dominan sebelum ovulasi. Dalam sintesis estradiol, androstenedion pertama-tama dikonversi menjadi testosterone yang kemudian dikonversi menjadi estradiol oleh enzim aromatase. Sintesis dari estron dan estriol langsung dari androstenedion (Martini et al., 2006).

Gambar 2.3. Sintesis estradiol (Martini et al., 2006b) II.3.2. Fungsi dan Efek

1. Estradiol memicu proliferasi serta menginisiasi perbaikan dan perkembangan endometrium, juga memperkuat kontraksi otot uterus. 2. Estradiol yang meningkat pada fase folikuler akan meninggikan

sekresi getah serviks, dan pada saat ovulasi akan membantu getah serviks menjadi lebih encer dan bening sehingga memudahkan penyesuaian, memperlancar perjalanan spermatozoa dan meninggikan kelangsungan hidup.

3. Estradiol menyebabkan perubahan selaput vagina, meningkatkan produksi getah dan meningkatkan kadar glikogen, sehingga terjadi peningkatan produksi asam laktat oleh bakteri Doderlein. Hal ini menurunkan pH sehingga menurunkan risiko terjadinya infeksi.

4. Estradiol memicu sintesis selain reseptor FSH dalam sel-sel granula, juga reseptor LH dalam sel-sel teka. Selain itu, juga mengatur kecepatan pengeluaran ovum dan mempersiapkan spermatozoa dalam genitalia wanita agat dapat menembus selubung ovum.

5. Estradiol menstimulasi pertumbuhan otot dan tulang

6. Estradiol menjaga karakteristik seks sekunder wanita (distribusi rambut tubuh dan lokasi deposit jaringan adiposa seperti payudara dan pinggul)

7. Estradiol mempengaruhi aktivitas Sistem Saraf Pusat (SSP) terutama pada hipotalamus, di mana estrogen berfungsi untuk meningkatkan dorongan seksual

8. Estradiol menjaga fungsi dari kelenjar dan organ reproduksi aksesorium

II.3.3. Estrogen pada Masa Kehidupan Wanita

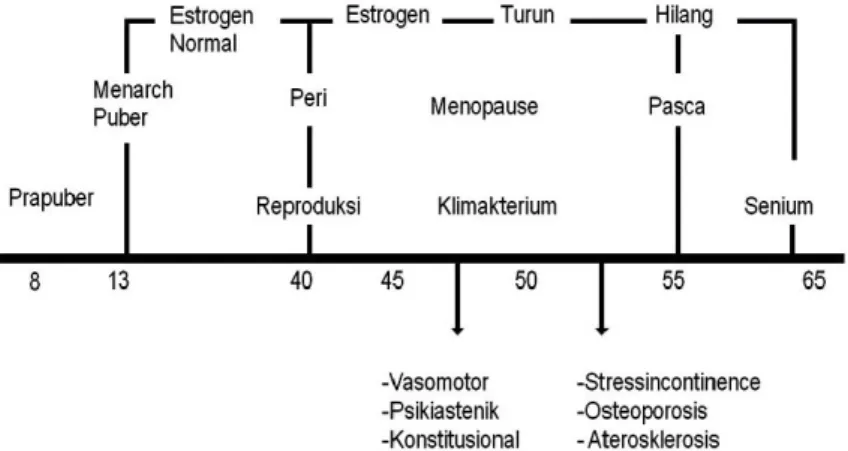

Pada masa kehidupan seorang wanita, kadar hormon estrogen akan berubah-ubah sesuai masa reproduksinya. Perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi akibat perbedaan kadar hormon estrogen ini perlu diketahui wanita sehingga dapat mempersiapkan diri bila mengalaminya (Iswayuni, 2011).

Gambar 2.4. Kadar Estrogen pada Masa Kehidupan Wanita (Rachman,2009) II.4. Menopause

II.4.1. Definisi Menopause

Menopause berarti berhentinya siklus menstruasi selamanya. Rata-rata wanita Indonesia memasuki masa menopause berusia 50 tahun. Tetapi beberapa dapat mengalaminya lebih awal atau lebih akhir. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor fisik dan psikis. Penyakit tertentu, operasi indung telur, stres, obat-obatan serta gaya hidup adalah faktor-faktor yang mempengaruhi (Pangkahila, 2007).

Diagnosis menopause dapat dibuat setelah terdapat amenorea sekurang-kurangnya satu tahun. Berhentinya haid dapat didahului oleh siklus haid yang lebih panjang, dengan perdarahan yang berkurang. Menopause memiliki hubungan dengan menarche. Semakin dini menarche terjadi, semakin lambat menopause timbul dan sebaliknya. Pada abad ini, umumnya nampak bahwa menarche semakin dini timbul dan menopause semakin lambat terjadi, sehingga

masa reproduksi menjadi lebih panjang (Sastrawinata, 2009). II.4.2. Klimakterium dan Menopause

Masa klimakterium dapat dibagi menjadi (Pangkahila, 2007; Setiati dan Laksmi, 2009; Setiyohadi, 2009):

1. Masa pramenopause

Sekitar 10 tahun sebelum terjadinya menopause, perubahan telah terjadi berupa ketidakteraturan siklus menstruasi. Fase pramenopause biasanya dimulai pada usia 40 tahun, ditandai dengan ketidakteraturan siklus haid (memanjang, sedikit atau banyak) yang kadang disertai rasa nyeri. Pada fase ini, kadar FSH dan estrogen tinggi, namun kadar LH normal.

2. Masa perimenopause

Merupakan masa peralihan dari pramenopause menuju menopause, yang ditandai dengan siklus haid yang semakin tidak teratur (lebih pendek atau lebih panjang) dan 40% bersifat anovulatorik dengan jumlah pendarahan yang bervariasi (lebih banyak atau lebih sedikit), di mana kadar FSH, LH

dan estrogen bervariasi. Pada fase ini, gejala vasomotor kadang sudah timbul.

3. Masa menopause

Pada fase menopause (berhentinya haid), jumlah folikel yang mengalami atresia semakin banyak dimana kadar FSH tinggi (>40nIU/ml) dan estradiol rendah (<30pg/ml). Seseorang dikatakan menopause bila sudah 1 tahun amenorea.

4. Masa pascamenopause

Pada fase pascamenopause, kadar estrogen dan androgen berkurang namun bukan tidak ada sama sekali. Kadar estradiol berkisar antara 20-30pg/ml dan gonadotropin meningkat karena produksi inhibin oleh folikel berhenti. Kadar estradiol yang rendah menyebabkan atrofi endometrium dan tidak terjadi haid lagi. Ovarium tetap mensekresi testosterone androstenedion yang diproduksi kelenjar adrenal, sedangkan pembentukan estrogen ekstraglandular (terutama pada jaringan adiposa, dalam bentuk estron) menjadi jalur utama sintesis estrogen pascamenopause.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada ovarium selama masa klimakterium termasuk sklerosis pembuluh darah, berkurangnya jumlah folikel dan menurunnya sintesis steroid seks. Penurunan fungsi ovarium tersebut menyebabkan berkurangnya kemampuan ovarium untuk menjawab rangsangan gonadotropin. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya interaksi hipotalamus-hipofisis. Diawali oleh kegagalan fungsi korpus luteum dan diikuti menurunnya produksi steroid ovarium yang menyebabkan berkurangnya reaksi umpan balik

negatif terhadap hipotalamus. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya FSH dan LH. Secara endokrinologis, masa klimakterium ditandai dengan turunnya kadar estrogen dan meningkatnya pengeluaran gonadotropin (Jacoeb, 2009).

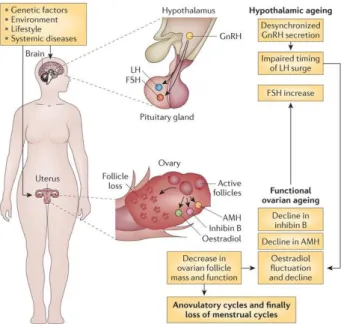

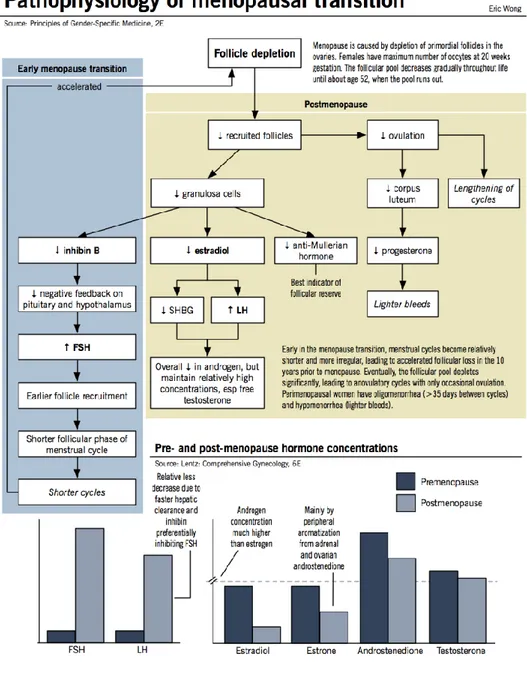

Gambar 2.5. Fase Klimakterium (Sastrawinata, 2009) II.4.3. Patofisiologi menopause

Pembentukan oosit seorang wanita mencapai puncaknya pada usia gestasi 20 minggu. Jumlah itu akan menurun secara bertahap sepanjang hidup diakibatkan oleh proses ovulasi pada tiap siklus menstruasi dan apoptosis. Proses tersebut terus-menerus terjadi hingga wanita mencapai usia 50, di mana jumlah dan fungsi folikel ovarium mencapai jumlah kritis dan mengakibatkan insufisiensi korpus luteum, siklus menstruasi anovulaktorik yang akhirnya akan menjadi oligomenorea. Proses tersebut bernama deplesi folikel primordial (Sherwood, 2004; Speroff, 2005; Iswayuni, 2011).

Seorang wanita dikatakan telah memasuki masa menopause saat folikel sudah tidak tersedia lagi. Namun selain habisnya folikel, berat ovarium juga menurun hingga setengah sampai sepertiga dari berat sebelumnya. Proses penuaan juga mengubah sistem vaskularisasi sehingga mengakibatkan terjadinya sklerosis sistem pembuluh darah ovarium. Teori terbaru menyatakan bahwa menopause

bukan hanya diakibatkan oleh penuaan ovarium, namun juga oleh penuaan hipotalamus. Menopause didahului oleh beberapa periode progresif dari kegagalan ovarium yang ditandai oleh menurunnya level estrogen. Produksi ovarium estrogen menurun hingga tidak ada lagi. Proses penuaan dan penurunan fungsi ovarium menyebabkan ovarium tidak mampu lagi menjawab rangsangan hipofisis untuk menghasilkan hormon steroid. Namun, wanita postmenopausal sebetulnya masih memiliki estrogen yang berasal dari jaringan adiposa, liver dan korteks adrenal. Estrogen juga berfungsi untuk membantu memodulasi aksi dari epinefrin dan norepinefrin pada dinding arteri. Berkurangnya estrogen pada masa menopause mengakibatkan kontrol dari aliran darah tidak stabil, terutama pada pembuluh. Peningkatan aliran darah melalui pembuluh ini yang akan mengakibatkan suatu gejala bernama “hot flush” (Sherwood, 2004; Speroff, 2005; Iswayuni, 2011).

Gambar 2.7. Patofisiologi Transisi Menopause (Dull, 2009) II.4.4. Gejala Menopause

Gejala menopause dapat dibagi menjadi (Pangkahila, 2007): 1. Gejala umum fisik

Hot flushes (gejolak panas), keringat malam hari, gangguan tidur, rasa

sering BAK, menjadi gemuk pada daerah pinggang dan perut (obesitas sentral), rambut menipis, kulit berkerut.

2. Gejala umum psikis

Cemas, gelisah, mudah tersinggung, daya konsentrasi menurun, memori menurun

3. Gejala seksual

Dorongan seksual menurun, epitel vagina menipis, perlendiran vagina berkurang saat terangsang sehingga dapat menyebabkan dispareunia. Dikarenakan gejala-gejala tersebut, banyak wanita menopause mengalami gangguan dan penurunan kualitas hidup yang tajam. Oleh karena itu, gejala-gejala tersebut jangan dibiarkan. Wanita menopause harus mendapat pengobatan yang benar sehingga keluhan dapat dihilangkan dan kualitas hidup menjadi baik kembali (Pangkahila, 2007).

II.4.5. Terapi Menopause

Terdapat beberapa jenis terapi yang diketahui dapat membantu mengatasi gejala menopause. Pada fase perimenopause, kontrasepsi oral kombinasi dikatakan dapat bermanfaat (Kasper et al., 2005).

Pada fase paska-menopause, penggunaan terapi hormon butuh pertimbangan akan keuntungan risiko yang dapat terjadi. Terapi jangka pendek (<5tahun) mungkin bermanfaat dalam mengontrol gejala menopause selama tidak ditemukan kontraindikasi. Kontraindikasi absolut termasuk perdarahan pervaginam, penyakit liver/hepar yang aktif, tromboemboli vena, memiliki riwayat kanker endometrium atau kanker payudara. Sedangkan hipertrigliserida

(>400mg/dL), penyakit empedu yang aktif, penjakit jantung koroner merupakan kontraindikasi relatif. Penggunaan jangka panjang (>5 tahun) harus dimonitor dengan seksama dan hati-hati (Kasper et al., 2005).

Terapi alternatif untuk mengatasi gejala menopause meliputi SSRIs, klonidin (0.1-0.2 mg/hari), vitamin E (400-800 IU/hari), produk berbahan dasar kedelai (Kasper et al., 2005).

Sebuah penelitian yang dilakukan di New York mempelajari efek dari pemberian multivitamin yang mengandung vitamin C, Folat, vitamin B6 dan B12 secara oral dalam waktu singkat pada wanita menopause yang obese. Pada penelitian tersebut, hasil yang ditemukan adalah bahwa kadar level estradiol peserta penelitian mengalami peningkatan setelah pemberian suplementasi vitamin (Palmas, 2006).

II.5. Vitamin E

II.5.1. Definisi Vitamin E

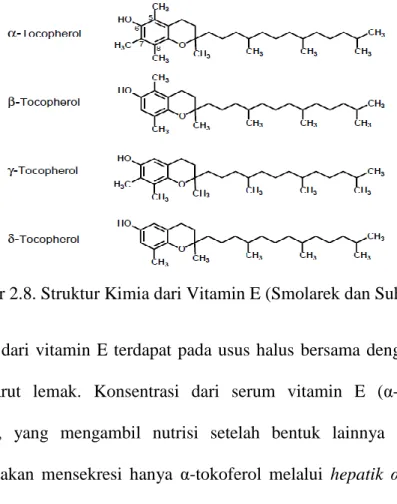

Vitamin E merupakan nama yang diberikan kepada sebuah kumpulan dari 8 molekul yang terdiri dari cincin kromanol dengan sebuah rantai samping alifatik. Terdiri dari 2 kelompok, yaitu tokoferol dan tokotrienol (tergantung dari rantai samping saturated atau unsaturated). Pada tiap kelompok, masing-masing memiliki 4 isomer yaitu α, β, γ, δ (Tucker dan Townsed, 2005).

Tokoferol dengan isomer α merupakan jenis yang paling sering ditemukan. Walaupun β, γ, δ juga diserap oleh manusia melalui intestinal, namun tidak dikenal oleh protein liver. Alfa tokoferol berfungsi sebagai antioksidan

natural paling potent dalam menetralisir ROS (Reactive Oxygen Species) dan RNS (Reactive Nitrogen Species) (Tucker dan Townsed, 2005).

Gambar 2.8. Struktur Kimia dari Vitamin E (Smolarek dan Suh, 2011) Absorpsi dari vitamin E terdapat pada usus halus bersama dengan nutrisi lainnya yang larut lemak. Konsentrasi dari serum vitamin E (α-tokoferol) tergantung liver, yang mengambil nutrisi setelah bentuk lainnya diabsorpsi intestinal. Liver akan mensekresi hanya α-tokoferol melalui hepatik α-tokoferol transfer protein; liver memetabolisme dan mensekresi bentuk vitamin E lainnya

sehingga konsentrasi darah dan seluler bentuk vitamin E lainnya lebih rendah daripada α-tokoferol (Azzi, 2007).

II.5.2. Fungsi Vitamin E

Beberapa efek farmakologis dari vitamin E termasuk menginhibisi oksidasi, inflamasi dan protein kinase C. Vitamin E juga dapat meningkatkan pelepasan prostasiklin yang membantu dilatasi pembuluh darah dan menurunkan agregasi trombosit (Dennehy dan Tsourounis, 2010).

Vitamin E merupakan antioksidan larut lemak yang dapat menghentikan terbentuknya produksi ROS ketika lemak sedang teroksidasi. α-tokoferol dikatakan sebagai pemecah rantai radikal, yang dikarenakan sifat hidrofobiknya, beroperasi pada lingkungan lemak (Azzi, 2007).

Selain itu, vitamin E juga memiliki kemampuan untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Hal ini dimediasi melalui inhibisi terhadap sintesis kolesterol dan oksidasi LDL-kolesterol (Doshi dan Agarwal, 2013).

II.5.3. Dosis Vitamin E

Isi suplemen vitamin E lebih dominan α-tokoferol dalam bentuk RRR-α-tokoferol yang dikatakan aman bila dikonsumsi di bawah upper limit intake yaitu 1000mg/hari (Hathcock et al., 2005).

Tabel 2.1.

Recommended Daily Allowance Vitamin E

Vitamin E (ekuivalen dengan α-tokoferol) RDA (Recommended Daily Allowance)

Wanita Pria UL (Upper Level) mg/hari / IU/hari 15 / 22.4 15 / 22.4 1000 / 1500 (Hathcock et al, 2005) Upper Level adalah level dengan dosis tertinggi suplemen yang dapat

dikonsumsi seseorang secara aman. Dosis yang semakin tinggi digunakan untuk mengobati defisiensi vitamin E. Karena vitamin E adalah vitamin yang larut lemak, suplemen lebih terabsorbsi bila dikonsumsi bersamaan dengan makanan. (Hathcock et al., 2005)

Bila dikonsumsi dalam dosis tinggi, vitamin E dapat memiliki efek berbahaya pada tubuh. Terutama bila dosis vitamin E mencapai >1000mg/hari, di mana dapat menyebabkan perdarahan seperti efek antikoagulan pada tubuh serta dapat meningkatkan risiko cacat lahir. Maka dari itu, penggunaan vitamin E dalam menurunkan gejala atau efek menopause, penting untuk menggunakannya dalam dosis yang sesuai (Doshi dan Agarwal, 2013).

II.5.4. Vitamin E Dan Menopause

Vitamin E (α-tokoferol) dapat digunakan untuk mencegah timbulnya penyakit yang berhubungan dengan penurunan estrogen akibat usia. Kaya dengan antioksidan, vitamin E dapat menargetkan radikal bebas dan menetralkan stress oksidatif. Selain itu, ditemukan bahwa pada wanita postmenopause yang tidak mengkonsumsi vitamin E dalam diet mereka memiliki tingkat penanda stress oksidatif dan malonaldehid yang meningkat, serta level enzim antioksidan, katalase dan superoksid dismutase menurun (Mehranjani, 2010; Doshi dan Agarwal, 2013; Molavi, 2014).

Terdapat dua teori mengenai hubungan Vitamin E dengan menopause. Teori pertama menyatakan bahwa pemberian Vitamin E dapat meningkatkan kadar estrogen. Beberapa studi menyatakan bahwa Vitamin E adalah aromatase modulator yang dapat meningkatkan produksi PGE2 (Prostaglandin E2) dan PGI2

(Prostaglandin I2; prostasiklin) pada sistem in vitro dengan meningkatkan ketersediaan asam arakidonat (arachidonic acid). Hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas aromatase pada jaringan adiposa (salah

satunya payudara) yang pada akhirnya meningkatkan konsentrasi serum estradiol (jalur exogenous estrogen) (Palmas, 2006; Traber dan Atkinson, 2007).

Teori lainnya menyatakan bahwa Vitamin E menurunkan kadar estrogen. Sebuah studi (Siler et al., 2004) menyatakan bahwa Vitamin E secara signifikan menurunkan ekspresi dari aromatase sehingga mengakibatkan penurunan sintesis estrogen. Studi lainnya (Lee et al., 2009) menyatakan Vitamin E mengikat reseptor estrogen dan bekerja sebagai antagonis dari sinyal estrogen.