4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1. Kondisi umum kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah terletak di pesisir pantai barat sumatera dan merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 6 194.98 km2 yang terdiri dari wilayah darat 2,194.98 km2 dan laut 4.000 km2. Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dibagi menjadi 19 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 173 pada tahun 2007, yang terdiri atas 139 desa dan 34 kelurahan. Daerah ini memiliki sebanyak 23 pulau-pulau kecil yang berpotensi bagi pengembangan ekowisata dan perikanan. Gugusan pulau-pulau tersebut sebagian besar tidak berpenghuni dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

4.1.1.1. Letak geografis dan topografi

Secara geografis, kabupaten ini terletak diantara 10 11’ 00’’ – 20 22’ 0’’ LU dan 980 07’ – 980 12’ BT dan secara geografis wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Nanggro Aceh Darussalam di sebela h utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan disebelah selatan serta disebelah barat berbatasan dengan Kota Sibolga dan Samudera Indonesia.

Topografi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian berbukit-bukit dengan ketinggian 0-1.266 m di atas permukaan laut. Wilayah ini termasuk dalam satuan geomorfologi besar Pulau Sumatera yaitu bagian tengah barat. Bagian ini merupakan perbukitan bergelombang dan membentuk deretan gunung api bukit barisan.

4.1.1.2. Iklim dan musim

Wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Sebagian besar berbatasan dengan lautan sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong beriklim tropis. Dari periode Bulan Januari – Desember 2008, suhu udara

maksimum dapat mencapai 31.50C dan suhu minimum 21.50C. rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2007 adalah 26.00C. Suhu ini hampir sama dengan keadaan pada tahun sebelumnya dimana suhu maksimum 31.50C dan terendah 21.70C dengan rata-rata suhu 26.10C.

Secara umum, musim diwilayah ini dapat dibagi menjadi tiga musim yaitu 1. Musim Angin Timur

Musim angin timur terjadi pada Bulan Desember, Januari, Februari dan Maret. Musim ini ditandai dengan ombak laut kecil, hujan agak kurang atau kadang-kadang. Pada musim ini banyak terdapat ikan di perairan laut sehingga hampir tiap hari nelayan pergi melaut.

2. Musim Angin Barat

Terjadi pada Bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Musim ini biasanya ditandai dengan ombak laut yang sangat besar, angin kencang dan sering terjadi badai. Pada musim ini banyak terjadi hujan.

3. Musim Peralihan

Musim ini terjadi pada Bulan Oktober, November. Musim ini merupakan peralihan dari musim angin barat ke musim angin timur. musim ini biasanya ditandai dengan keadaan angin dan ombak relatif sedang dan terkadang terjadi hujan. Pada musim ini nelayan kembali melaut karena ikan sudah mulai banyak. Musim peralihan juga terjadi pada Bulan April dan Mei yaitu peralihan dari musim angin timur ke musim angin barat, pada musim ini biasanya ditandai dengan kondisi angin dan ombak agak besar dan populasi ikan tidak begitu banyak, sehingga pada bulan-bulan tersebut nelayan jarang melaut untuk menangkap ikan.

4.1.1.3. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 305.922 jiwa dan 61.912 KK. Jika dilihat dari rasio kelaminnya, jumlah penduduk laki- laki lebih banyak dibanding perempuan dengan rincian 154.468 laki- laki dan 151.454 perempuan. Struktur penduduk mayoritas pada kelompok usia produktif yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 168.886 jiwa atau sekitar 55.21%, sedangkan penduduk usia lansia (65 tahun ke atas) hanya sekitar 3.38% atau

sekitar 10.334 jiwa. Sisanya adalah kelompok penduduk usia tidak produktif yaitu umur 0-14 tahun sebanyak 126.702 jiwa.

Kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2007 adalah 139 jiwa/km2. Kecamatan Pandan yang merupakan ibukota kabupaten merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 964 jiwa/km2. Dilihat dari laju pertambahan penduduknya maka Kabupaten ini mengalami kenaikan sebesar 3.13 % per tahun dalam periode 2000-2007. (BPS Tapanuli Tengah dalam angka 2008).

Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari multietnik yaitu suku Batak, Minang, Jawa-Madura, Bugis, Cina, Aceh, Melayu, Sunda, Nias dan lain-lain, dengan mayoritas suku Batak. Meskipun terdiri dari beragam suku dan agama, kerukunan dan keharmonisan bermasyarakat di daerah ini tetap terjaga.

Seperti halnya daerah lain, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki persoalan mendasar yait u kemiskinan dan pengangguran. Keterbatasan yang melingkupi persoalan tersebut adalah topografi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berbukit, keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan pengelolaan sumberdaya alam, keterbatasan infrastruktur, keterbatasan akses informasi dan arus modal. Jika dilihat dari persentase angka partisipasi tenaga kerja, pada tahun 2007 angka partisipasi tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 73.05%. Keadaan ini meningkat dibanding keadaan tahun 2006 yang hanya 60.36%, demikian juga persentase tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 11.08% dibanding dengan keadaan tahun sebelumnya yaitu 14.35%.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah adalah bekerja disektor pertanian sehingga struktur perekonomian di daerah ini didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2007 sektor pertanian memberikan kontribusi sebanyak 48.15% pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 dan sektor jasa diurutan kedua dengan kontribusi sebesar 17.91% disusul dengan sektor industry pengolahan dan perdagangan masing- masing 11.98% dan 10.65% sedangkan sektor lainnya seperti keuangan, bangunan, pertambanga n secara keseluruhan sebesar 11.32%.

Kegiatan disektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan utama, sektor ini meliputi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung dan sayur mayur, tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet dan kelapa. Untuk tanaman perkebunan, kelapa sawit merupakan yang terbesar nilai produksinya yaitu mencapai 25,385.86 ton dengan luas tanam 2.460 ha. Produksi terbesar kedua adalah karet sebesar 30.801 ha dengan luas tanam 7.855 ha. Peternakan juga memberikan andil yang cukup dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli tengah, dimana jika dirinci berdasarkan jenis ternak, maka produksi daging yang paling banyak adalah Babi sebanyak 1.036.775 kg. sedangkan dari jenis unggas, produksi daging terbanyak adalah Ayam kampung yaitu sebanyak 382.350 kg.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki garis pantai sepanjang 200 km dan berada pada kawasan pantai barat sumatera, terdiri dari 23 gugusan pulau-pulau kecil dengan Pulau Mansalar sebagai pulau terbesar. Posisinya yang langsung berhadapan dengan samudera hindia membuat daerah ini kaya akan sumberdaya kelautan dan perikanan. Berdasarkan data tahun 2007 Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.920 orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan dengan produksi ikan sebesar 72,150.5 ton dimana 70.957 ton produksi ikan laut dan ikan darat sebesar 1,193.5 ton. Produksi ikan laut sebagian besar diperoleh dari hasil penangkapan yaitu 99.95% atau sebanyak 70,921.9 ton dan sebagian kecil merupakan hasil budidaya yaitu sekitar 0.05%. Untuk produksi ikan darat diperoleh dari penangkapan di perairan umum sebanyak 434.1 ton atau sekitar 36.37% dan sisanya merupakan hasil budidaya.

Dari produksi hasil tangkap tersebut, jenis ikan kembung merupakan jenis ikan yang paling banyak ditangkap yaitu sebanyak 14,287.4 ton dan beberapa jenis ikan ekonomis lainnya seperti ikan kerapu, kakap, tuna, tongkol, cakalang, teri dan sebagainya. Selain memenuhi kebutuhan lokal, sebagian hasil tangkapan dijual ke luar daerah Tapanuli Tengah. Dilihat dari armada dan alat penagkapan yang digunakan, masyarakat nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah umumnya menggunakan armada penangkapan yang masih tradisional Tabel 18.

Tabel 18. Jumlah dan jenis kapal dan alat tangkap perikanan yang digunakan

No. Uraian Jumlah (unit)

Jenis armada 1. Perahu 790 2. Jukung 290 3. Motor temple 375 4. Kapal motor 625 2 080 Jenis Alat Tangkap

1. Payang 40 2. Pukat pantai 30 3. Pukat ikan 75 4. Bagan perahu 60 5. Bagan tancap 355 6. Rawai tetap 330 7. Pancing lainnya 310 8. Bubu 80

9. Jaring insang tetap 810

10. Tramel net 60

11. Pukat cincin 75

12. Jaring insang hanyut 175

13. Jaring lingkar 40

Sumber : BPS Tapanuli Tengah (2008)

Dari sisi kepariwisataan, pendapatan daerah yang dihasilkan dari sektor ini masih sangat minim. Umumnya penerimaan diperoleh dari kontribus i pajak dan retribusi yang meliputi pajak perhotelan dan restaurant serta pajak hiburan. Realisasi pemasukan daerah dari bidang ini umumnya diatas 50% dari yang ditargetkan. Sedangkan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sangat jauh dari yang diharapkan. Data tahun 2007, realisasi pemasukan daerah dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 16.88%. Jenis penerimaan berupa retribusi wisata bahari, wisata sejarah, wisata alam, camping ground, dan tempat olah raga.

4.1.2. Kondisi kawasan Pulau Putih

4.1.2.1. Letak geografis dan topografi

Kawasan yang menjadi objek penelitian adalah perairan Pulau Putih, bagian timur Pulau Mansalar dan Pulau Janggi yang secara adminstratif termasuk dalam wilayah Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli

Tengah, Propinsi Sumatera Utara. Pulau Putih atau yang dikenal juga sebagai Pulau Putri secara geografis berada pada koordinat 1°38'39.53" LU dan 98°35'46.11" BT dan terletak sekitar 12 mil laut dari daratan sumatera. Pulau ini merupakan salah satu pulau kecil dengan luas area sekitar 3.5 ha. Kondisi topografi Pulau Putih merupakan pulau berbukit dan ditumbuhi hutan tropis dengan tanaman keras yang masih alami. Hampir semua keliling pulau dipagari batu cadas dengan kondisi pantai yang curam kecuali disisi depannya mempunyai pantai pasir putih dengan panjang ± 500 m dan lebar sekitar 9 m serta kisaran kemiringan pantai antara 12.32o.

Sekitar 1 mil laut sebelah selatan Pulau Putih terdapat Pulau Janggi. Pulau ini sangat kecil dengan kontur yang terjal. Sekeliling pulaunya tidak memiliki pantai dan ditutupi dengan batu gunung dan tanaman keras. Di atas bukitnya terdapat banyak sarang wallet dan camar laut. Secara visual, perairan disekitar pulau ini sangat jernih dan terdapat banyak ikan.

Pulau Mansalar atau dikenal juga dengan Pulau Mursala secara umum memiliki kondisi fisik sebagai daerah perbukitan dengan kontur yang terjal dengan kemiringan rata-rata 300 dan pantainya mayoritas curam. Bukit tertinggi sekitar 515 m diatas permukaan laut. Perbukitan umumnya ditumbuhi hutan tropis yang lebat dengan beberapa jenis pohon ekonomis seperti Medang, Meranti, Kapur dan Ranggas. Karena lerengnya yang umumnya terjal dan berbatu maka pulau ini sebagian besar tidak diusahakan. Sebagian lahan datarnya tela h menjadi tempat hunian penduduk maupun sebagai lahan pertanian yang umumnya ditanami tanaman perkebunan seperti kelapa dan pohon karet.

Pantai sisi timur Pulau Mansalar dimana lokasi penelitian dilakukan dijumpai kawasan pohon mangrove yang didominasi jenis Rhizopora sp. Sebaran mangrove dikawasan ini sangat tipis, hal ini karena di sepanjang pantai tidak terdapat muara sungai sebagai tempat hidup yang subur bagi mangrove. Dari hasil penelitian CRITIC-COREMAP II-LIPI (2004) mencatat bahwa secara keseluruhan Kabupaten Tapanuli Tengah dijumpai 20 jenis mangrove yang termasuk dalam 10 suku. Kepadatan pohon mencapai 288 batang per hektar dengan rerata ketinggian 14.74 m dan rerata diameter batang 16.30 cm. Luasan hutan mangrove secara keseluruhan yaitu 7.9902 km2 dan didominasi jenis

Rhizopora mucronata. Luasan ini meliputi daerah sekitar pelabuhan Sibolga, Desa Sitardas (Teluk Tapian Nauli bagian selatan) dan Pulau Mansalar (Baseline Ekologi Tapanuli Tengah, 2006).

Pulau Mansalar mempunyai luas area ± 8 000 ha dan secara geografis, pulau ini berada pada posisi 1.70 LU dan 98.50 BT, di Pulau Mansalar Terdapat beberapa aliran sungai berbatu dengan aliran yang cukup deras mengalir membelah pulau. Oleh Pemerintah daerah setempat perairan disekitar Pulau Mansalar dijadikan sebagai kawasan konservasi laut daerah sedangkan di bagian daratnya direncanakan sebagai tempat wisata berburu dan resort. (Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah 2003).

4.1.2.2. Kondisi kepariwisataan di Kawasan Pulau Putih

Pulau Putih sudah dikenal sebagai daerah wisata bahari bahkan menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kawasan Pulau Putih merupakan bagian dari rencana pemerintah daerah dalam mengembangakan Pulau Mansalar sebagai tujuan ekowisata. Rencana peruntukan wilaya h telah diatur melalui studi master plan. Bagian darat dari Pulau Mansalar sepenuhnya dimanfaatkan sebagai lokasi perburuan dan pembangunan resort sedangkan perairannya sebagai lokasi wisata bahari berupa selam dan snorkelling dan sebagainya.

Sejak tahun 1995 Pulau Putih sudah dikelola oleh pihak swasta dan menjadikannya sebagai bagian paket wisata yang dijual kepada wisatawan oleh pemilik PT. Sibolga Marina Resort sebagai pengelola. Sebagai kawasan wisata, pihak pengelola telah membangun beberapa fasilitas untuk mendukung kegiatan wisata diantaranya, Jeti 1 unit, bungalow sederhana sebanyak 6 unit dengan luas 12 m2/unit, 1 unit toilet umum dan gazebo sebanyak 2 unit sebagai tempat istirahat sekaligus tempat membakar ikan hasil tangkapan pengunjung , wisatawan yang melakukan aktivitas bahari di daerah tersebut diberikan fasilitas pancing ulur dan beberapa alat selam dasar.

Jenis wisata yang dijual kepada wisatawan berupa wisata pancing, snorkelling dan wisata selam, meskipun diantara pengunjung yang datang, ada yang hanya sekedar berekreasi pantai melepas kepenatan, menikmati kawasan pulau dan perairan yang masih alami serta jauh dari keramaian. Untuk

melengakapi jenis wisata tersebut, pihak pengelola menyediakan fasilitas berupa kapal sewa, pancing dan fasilitas selam (Tabel 19).

Tabel 19. Fasilitas wisata bahari di Pulau Putih.

Fasilitas Jumlah (unit) Kapasitas (orang) Harga/ hari (Rp) Ket. Kapal : Kapal Nauli 1 1 65 8 000.000 KM. Nauli IV 1 25 3 200 000 KM. Samudera Wisata 1 30 5 000 000

SMR (sibolga marina resort ),40 HP

1 6 1 320 000

SMR speed boat, 170 HP 1 10 2 700 000

SMR speed boat, 400 HP 1 10 4 000 000

Fasilitas selam : Sebagian

rusak

Tabung 38 120 000/pc

Kompresor 1

Weight belt

Peralatan selam dasar : 100 000/set

Fin 16

Snorkel 6

Masker 6

Sumber : PT. Sibolga Marina Resort (2009)

Penghubung antara Kota Pandan dengan Pulau Putih termasuk sulit karena belum tersedia kapal penyeberangan umum secara regular. Kebanyakan pengunjung datang melalui Kota Sibolga dengan menggunakan kapal yang disediakan oleh pengelola dengan tarif yang cukup mahal. Waktu tempuh yang dibutuhkan bervariasi tergantung jenis kapal yang digunakan. Jika menggunakan kapal yang disediakan oleh pengelola membutuhkan waktu 10-15 menit pelayaran tetapi kalau menggunakan kapal nelayan bisa menghabiskan waktu 1.5-2 jam.

4.1.2.3. Pengunjung atau wisatawan

Selain wisatawan lokal, pengunjung umumnya berasal dari berbagai daerah seperti Kota Medan, Sipirok, Jakarta, Tarutung, Padang Sidempuan bahkan dari mancanegara. Wisatawan yang berkunjung di lokasi wisata Pulau Putih biasanya mengalami peningkatan pada saat liburan dan akhir tahun. Rata-rata wisatawan mengunjungi lokasi tersebut sebanyak 2-3 kali dalam satu tahun.

Pengunjung umumnya datang secara berkelompok dan melakukan aktivitas bahari seperti rekreasi pantai, memancing, snorkelling, menyelam dengan dipandu beberapa orang guide yang disediakan oleh pengelola. Berdasarkan informasi yang diperoleh, wisata pancing sangat digemari oleh wisatawan karena di kawasan tersebut terdapat banyak ikan karang.

Dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan, jumlah Pengunjung di Pulau Putih masih tergolong rendah bahkan cenderung menurun tiap tahunnya. Puncak pengunjung terjadi pada tahun 1996-1997 yang mencapai ribuan orang/tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah rata-rata pengunjung di pulau ini selama 2 tahun terakhir sebanyak ± 460 orang/tahun. Ketersediaan fasilitas masih sangat minim seperti keterbatasan air tawar, dan kelistrikan, peneranga n hanya menggunakan lampu petromax. Keterbatasan fasilitas ini sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.

4.1.2.4. Keterlibatan lembaga/instansi terkait dalam wisata bahari

Secara teknis, lembaga/instansi yang terlibat dalam pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk memajukan sektor ini, beberapa program kerja telah ditetapkan antara lain : Program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata.

Jenis wisata bahari yang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini yaitu wisata pantai yang sebagian besar berada di sekitar kota kabupaten, umumnya pengunjung berasal dari daerah tetangga seperti Kota Sibolga, Padang Sidempuan, Rantau Parapat dan mayarakat lokal. Sedangkan untuk wisata bahari berbasis kepulauan, belum ditangani secara optimal, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk mempromosikan wilayah tersebut sebagai bagian dari program pengembangan destinasi wisata.

Selain penyebaran informasi melalui media massa, upaya pemerintah daerah memperkenalkan kepariwisataan dengan mengadakan iven dan lomba yang diikuti oleh lapisan masyarakat seperti kegiatan Triathlon, lomba perahu dayung dan

atraksi kesenian tradisional seperti Sikambang, Serampang 12 dan sebagainya. Menurut salah seorang staf pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan setempat, kegiatan-kegiatan seperti ini perlu dikembangkan dalam upaya menarik wisatawan dari dalam dan luar daerah.

4.2. Kondisi Lingkungan Perairan

Hasil pengamatan terhadap parameter kondisi perairan di 11 lokasi penelitian yang mencakup Pulau Putih, Pulau Mansalar Bagian timur dan Pulau Janggi pada Bulan Mei Tahun 2009, umumnya me rata dan tidak ada perbedaan mencolok karena semua stasiun pengamatan masih dalam satu kawasan (Tabel 20).

Tabel 20. Kondisi parameter fisika dan kimia perairan di lokasi penelitian

Lokasi Stasiun

Parameter Lingkungan Perairan

Kecerahan (%) Kedalaman Pengamatan (m) Suhu (oC) Salinitas (0/00) Kec. Arus (cm/detik) P.Putih P01 100 7 30 28 1.64 P02 100 4 30 28 6.30 P03 100 7 30 29 10.06 P04 100 6 31 28 3.40 Bagian Timur Pulau Mansalar M01 100 6 30 30 8.62 M02 100 5 29 28 5.24 M03 100 5 30 28 3.47 M04 100 6 32 28 1.89 M05 100 6 31 28 1.53 Pulau Janggi J01 100 5 32 27 2.38 J02 100 6 32 29 3.25

Sumber : Data primer (2009)

4.2.1. Kecerahan

Dari seluruh stasiun pengamatan dimana pengambilan sampel dilakukan di daerah le reng terumbu dengan kedalaman 3-10 meter, masih terlihat dasar perairan atau tampak dasar (100%). Hal ini disebabkan karena kawasan penelitian jauh dari pemukiman dan aliran sungai yang biasanya membawa lumpur pada saat hujan, di beberapa titik pantai sekitar stasiun penelitian M02 dan M04 ditemukan

mata air kecil yang mengalir ke laut yang ditandai denga n adanya komunitas mangrove. Namun hal ini tidak memberikan pengaruh pada lingkungan perairan. CRITC-COREMAP II-LIPI dalam laporannya mencatat bahwa penetrasi cahaya matahari di perairan Kabupaten Tapanuli Tengah tampak dasar hingga kedalaman 15 meter. Kantor MNLH (1998) menetapkan NAB kecerahan adalah >3 meter untuk perikanan, >5 meter untuk koral dan >6 meter untuk pariwisata (KMNLH in Baseline Ekologi Terumbu Karang Kabupaten Tapanuli Tengah, 2006).

4.2.2. Suhu

Suhu perairan merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi eksistensi sumberdaya hayati, baik diperairan pesisir maupun laut. Fluktuasi suhu perairan cenderung terbentuk karena perbedaan kedalaman perairan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kisaran suhu rata-rata yang diukur adalah berkisar 29-320C. Kisaran suhu di kawasan perairan ini masih tergolong normal bagi perkembangan biota perairan seperti karang dan lain sebagainya. Nybakken, 1992 mengatakan bahwa terumbu karang tumbuh secara optimal pada suhu 230 - 250C, dan dapat mentolerir suhu sampai kira – kira 360 - 400C, tetapi tidak dapat bertahan pada suhu minimum tahunan dibawah 180C.

4.2.3. Salinitas

Salinitas merupakan faktor pembatas yang sangat penting bagi karang maupun biota lain. Kadar salinitas suatu perairan dipenga ruhi oleh debit air tawar yang bercampur ke laut. Air tawar ini bersumber dari daratan melalui aliran sungai maupun curah hujan yang tinggi. Hasil pengukuran di lapangan menunjukan kisaran salinitas pada perairan Pulau Putih 28-29 0/00. Perairan di sisi timur Pulau Mansalar memiliki kisaran salinitas sebesar 28-30 0/00 dan di perairan Pulau Janggi berkisar 27-29 0/00. Salinitas di daerah ini termasuk rendah. Rendahnya salinitas ini diduga berhubungan dengan percampuran air hujan, karena selama seminggu sebelum pengambilan sampel terjadi hujan secara terus menerus sehingga menyebabkan kadar salinitas menjadi rendah. Kondisi ini tidak berpengaruh pada pertumbuhan karang. Thamrin (2006) menyatakan bahwa organisme karang dapat hidup dengan baik pada salinitas 340/00 -350/00 dan masih ditemukan pada perairan yang mempunyai kadar salinitas 27 0/00-400/00.

4.2.4. Kecepatan arus

Sirkulasi air sangat penting dalam suatu perairan bagi organisme didalamnya termasuk organisme bentik. Untuk biota karang, arus sangat berperan didalam penyediaan nutrien, oksigen dan pembersihan permukaan dari sedimen serta mempengaruhi penyebaran larva. Rata-rata kecepatan arus dari 11 stasiun pengamatan adalah 4.34 cm/detik, dimana arus tertinggi ditemukan pada stasiun P03 dan terlemah adalah 1.53 cm/detik yaitu pada stasiun M05.

Dilihat dari kecepatan arus yang diperoleh, arus disekitar perairan daerah penelitian termasuk relatif tenang, hal ini berhubungan dengan posisi stasiun pengamatan yang tertutup atau semi terbuka dimana arus dari samudera hindia terlindungi oleh Pulau Mansalar disebelah barat. Keadaan ini sangat sesuai untuk aktivitas wisata bahari karena tidak terdapat arus yang membahayakan.

4.3. Kondisi Biofisik Sumberdaya 4.3.1. Terumbu karang

Pengamatan terumbu karang dilakukan pada kedalaman 3-10 meter, namun di kedalaman hingga 15 meter, karang masih dapat tumbuh. Kondisi perairan pada saat pengambilan sampel umumnya relatif tenang, jernih dan cuaca bagus.

Hasil pengamatan terhadap terumbu karang, secara umum dapat digambarkan bahwa kawasan Pulau Putih memiliki kondisi tutupan karang yang ’’sedang”. Di 11 stasiun pengamatan terlihat rataan terumbu landai dengan pertumbuhan yang jarang dan mengelompok. Jenis karang yang paling umum dijumpai terdiri dari porites, pocillopora, serta berbagai jenis soft coral, mushroom coral dan spong berukuran besar. Biota lain seperti teripang (Holothuria sp.) moluska serta gorgonian sangat sedikit dijumpai. Di beberapa stasiun, bulu babi (Diadema setosum) ditemukan hidup secara mengelompok di antara karang.

a. Distribusi karang

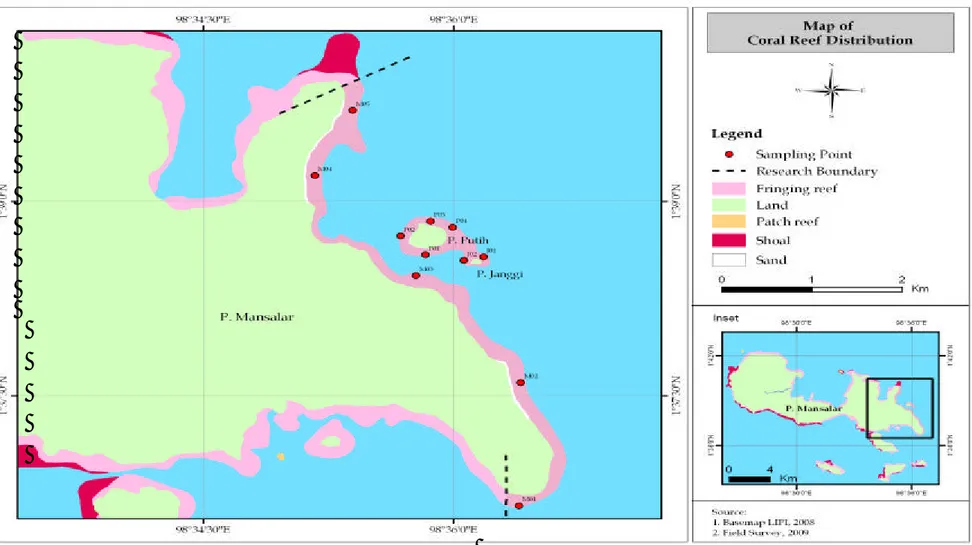

Secara umum penyebaran terumbu karang di kawasan penelitian di bagi tiga yaitu di Pulau Putih, Pulau Janggi dan Pulau Mansalar bagian timur. Tipe terumbu pada kawasan ini merupakan tipe terumbu tepi (fringing reef) seperti terlihat pada Gambar 4. Dari arah pantai menuju tubir membentuk paparan (reef flat).

Berdasarkan analisis peta dasar terumbu karang LIPI diperoleh total luasan karang yaitu 156.34 ha, yang terdiri dari : 23.54 ha di sekitar Pulau Putih, 5.52 ha di Pulau Janggi dan 127.28 ha di bagian timur Pulau Mansalar.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebaran tutupan karang secara umum hampir merata di seluruh kawasan penelitian, namun di beberapa daerah, ditemukan substrat dasar berupa pasir yakni di sekitar sebelah selatan stasiun M02 atau bagian utara stasiun M01, sebelah selatan stasiun M04 dan di antara stasiun M05 dengan stasiun M04. Substrat pasir dan patahan karang mati juga ditemukan di bagian utara Pulau Putih yakni antara stasiun P01 dengan P03 dan di sebelah selatan Pulau Putih menghadap Pulau Janggi.

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa karang di lokasi penelitian tersebar disepanjang pantai Pulau Mansalar bagian timur dan juga sekeliling Pulau Putih dan Pulau Janggi. Lebar hamparan karang berkisar antara 60 hingga 165 meter yang dirinci berdasarkan titik sampling pengamatan (Tabel 21).

Tabel 21. Lebar hamparan karang di lokasi penelitian

Lokasi Stasiun Pengamatan Lebar (m)

P. Putih P01 90

P02 105

P03 60

P04 110

P. Mansalar (Bagian timur) M01 155

M02 100 M03 165 M04 105 M05 115 P. Janggi J01 60 J02 85

Sumber : Data primer (2009)

b. Tutupan lifeform komunitas karang

Hasil pendataan tutupan biota dan substrat untuk masing- masing kategori yaitu karang keras (hard coral), karang mati (dead coral), algae, biota lain (other biota), dan abiotik diperoleh hasil tutupan yang fluktuatif seperti yang ditunjukan pada Tabel 22.

Tabel 22. Persentase tutupan biota dan substrat di stasiun penelitian

Stasiun Penelitian Tutupan Biota dan substrat (%)

Hard coral Dead coral Algae Biota Lain Abiotik

P01 59.73 15.37 0.00 14.83 10.07 P02 39.73 6.00 0.00 43.63 10.63 P03 41.70 5.53 16.93 10.13 25.70 P04 29.57 5.50 22.80 15.03 27.10 M01 46.13 0.00 4.67 11.80 37.40 M02 42.37 5.33 3.33 11.80 37.17 M03 35.03 3.90 2.03 12.97 46.07 M04 30.23 3.60 0.97 26.10 39.10 M05 46.23 15.90 2.57 12.17 23.13 J01 29.90 1.83 15.57 17.53 35.17 J02 58.17 2.10 9.07 24.13 6.53 Rerata 41.71 5.92 7.08 18.19 27.10

Sumber : Data primer (2009)

Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa hard coral me miliki tutupan rata-rata tertinggi yaitu sebesar 41.71%, kemudian abiotik sebesar 27.10%, dan disusul dengan biota lain sebesar 18.19%, algae sebesar 7.08%, dan dead coral (DC) dengan tutupan rata-rata terendah yaitu sebesar 5.92%.

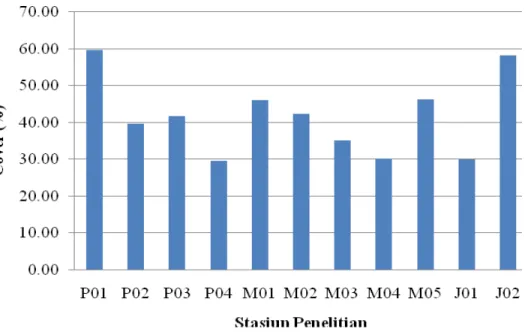

Hasil analisis diperoleh persentase tutupan karang hidup bervariasi disetiap stasiun, dimana tutupan karang hidup tertinggi terdapat pada perairan sebelah selatan Pulau Putih yaitu di stasiun P01 sebesar 59.73% dan Pada stasiun J02 diantara Pulau Janggi dengan Pulau Putih memiliki persen tutupan karang sedikit lebih rendah diband ing dengan stasiun P01 yaitu 58.17%, kedua stasiun ini memiliki kondisi terumbu karang yang masih bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan pada stasiun J01 belakang Pulau Janggi sebelah timur memiliki persen tutupan karang yang paling rendah yaitu sebesar 29.90%. dimana pada lokasi ini tutupan abiotik lebih mendominasi dan tidak jauh berbeda kondisinya pada stasiun P04 yaitu sebelah timur Pulau Putih. Pada lokasi tersebut didominasi abiotik dan hanya 29.57%, tutupan karang hidup.

Pada stasiun P02 bagian depan Pulau Putih (sebelah barat) menghadap Pulau Mansalar memiliki tutupan karang hidup sebesar 39.73% dan sebelah utara Pulau ini yakni pada stasiun P03 memiliki tutupan karang hidup sedikit lebih

tinggi dibanding P02 yaitu 41.70%. Di lokasi ini, kehadiran biota lain dan tutupan abiotik cukup tinggi menutupi dasar perairan.

Di sepanjang perairan sisi timur Pulau Mansalar, terlihat tutupan karang hidup relatif tidak berbeda jauh dengan yang lainnya. Sebelah selatan (ujung pulau) yaitu pada stasiun M01 memiliki tutupan karang hidup sebesar 46.13%. di lokasi ini, terumbu karang mula i ditemukan pada kedalaman 1 meter. Demikian halnya pada stasiun M02, dimana terumbu karang terlihat jelas pada perairan yang dangkal yaitu pada kedalaman 1 meter. tutupan karang hidup pada stasiun M03 lebih rendah dibanding kedua stasiun sebelumnya yaitu sebesar 35.03%, posisi stasiun ini berhadapan dengan Pulau Janggi. Terumbu karang di stasiun M04 memiliki tutupan sebesar 35.03%. Di lokasi ini, terumbu karang mulai ditemukan sekitar 50 meter dari pantai dan dasar perairannya berupa pasir putih. Berdasarkan pengamatan pada stasiun M05 di sebelah utara memiliki kondisi periran yang sama dengan stasiun M04, dimana hamparan terumbu karang mulai ditemukan agak jauh dari pantai. Tutupan karang hidup pada stasiun ini sebesar 46.23%. Secara grafik, tutupan karang hidup di masing- masing stasiun ditunjukan pada Gambar 5.

Mengacu pada kategori tutupan karang hidup berdasarkan Gomez dan Yap (1988) bahwa hasil analisis terhadap tutupan karang hidup di daerah penelitian memiliki dua stasiun yang termasuk dalam kategori “baik” yaitu stasiun P01 dan J02 dengan tutupan masing- masing sebesar 59.73% dan 58.17%. Sedangkan stasiun lainnya termasuk dalam kategori “cukup”. Rerata tutupan karang hidup di seluruh stasiun penelitian sebesar 41.71%. Artinya bahwa kondisi terumbu karang di kawasan tersebut termasuk dalam kategori “cukup” atau sedang.

1. Karang keras (hard coral)

Persentase tutupan karang keras (hard coral) cukup bervariasi dan ditemukan di seluruh lokasi penelitian. Tutupan hard coral (Acropora dan Non Acropora) berkisar antara 29.90 - 59.73%. Tutupan tertinggi terdapat di perairan Pulau Putih yakni stasiun P01 dan yang terendah di perairan Pulau Janggi (stasiun J01).

Karang keras terdiri dari Acropora dan Acropora. Karang jenis Non-Acropora memiliki rerata tutupan tertinggi dibandingkan dengan Non-Acropora. tutupan karang Non Acropora sebesar 30.16%, terdiri dari CB sebesar 0.83%, CE sebesar 6.73%, CF sebesar 2.77%, CM sebesar 11.12%, CMR sebesar 0.89% dan CS sebesar 7.812%. CME dan CHL tidak ditemukan saat pengamatan, Acropora memiliki rerata tutupan sebesar 11.55% yang terdiri dari ACB sebesar 5.35%, ACD sebesar 1.06%, ACE sebesar 0.56%, ACS sebesar 4.49% dan ACT sebesar 0.08%. Komposisi karang keras pada masing- masing stasiun pengamatan ditunjukan pada Tabel 23.

2. Dead coral

Karang mati (DC) tidak merata ditemukan di stasiun pengamatan, lain halnya dengan karang mati yang ditumbuhi alga (Dead Coral with Algae, DCA) yang ditemukan pada hampir seluruh titik sampling, kecuali di stasiun M01. DCA biasanya ditandai dengan kehadiran mikro maupun makro alga yang menyelimuti permukaan karang, sedangkan DC merupakan karang yang baru mati yang ditandai dengan warna hitam. Rerata persentase tutupan DCA lebih tinggi yaitu sebesar 5.12%, sedangkan DC hanya 0.80% denga n total cover sebesar 5.92%.

Tabel 23. Komposisi karang keras (Acropora dan Non-Acropora) di stasiun penelitian

Kategori Stasiun Penelitian

P01 P02 P03 P04 M01 M02 M03 M04 M05 J01 J02 Acropora ACB 1.03 3.87 2.00 3.80 10.40 10.20 4.43 2.93 6.90 4.37 8.90 ACD 0.40 1.33 1.33 1.20 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 ACE 0.00 0.57 0.67 1.00 0.43 0.00 0.63 0.53 2.33 0.00 0.00 ACS 1.00 20.23 6.37 0.00 0.00 4.67 2.53 4.80 9.80 0.00 0.00 ACT 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Non-Acropora CB 0.00 1.77 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 CE 5.47 2.43 5.33 10.73 10.97 10.07 7.43 7.23 8.23 3.37 2.73 CF 2.37 0.73 2.07 1.07 1.90 3.47 1.90 0.53 1.50 0.17 14.77 CM 15.77 6.63 13.13 6.27 20.90 12.27 16.57 13.27 12.57 0.90 4.13 CMR 0.37 0.00 1.33 1.03 0.63 1.13 0.93 0.67 2.90 0.53 0.30 CS 33.33 2.17 6.90 4.47 0.00 0.00 0.60 0.27 2.00 20.57 15.63 Sumber : Data primer (2009)

Persentase tutupan karang mati diseluruh stasiun pengamatan relatif tidak sama, dimana rerata tutupan tertinggi terdapat pada stasiun M05 yaitu sebesar 15.90% kemudian disusul dengan P01 sebesar 15.37%, P02 sebesar 6 % , P03 sebesar 5.53%, P04 sebesar 5.50%, M02 sebesar 5.33%, M03 sebesar 3.90%, M04 sebesar 3.60%, J02 2.10% dan J01 sebesar 1.83%, sedangkan pada stasiun M01 tidak ditemukan. Komposisi karang mati pada masing- masing stasiun penelitian ditunjukan pada Gambar 6.

3. Algae (Bed Algae)

Alga merupakan salah satu biota yang hidup berasosiasi dengan karang. Kehadiran alga dalam jumlah yang normal tidak menjadi pengganggu bagi karang, tetapi akan menjadi masalah bagi pertumbuhan karang jika ledakan populasi alga ini terjadi dalam satu kawasan tertentu terutama makro alga, karena terjadi kompetitif ruang dan makanan dengan karang. Pertumbuahan makro alga yang relatif lebih cepat menjadi penghalang bagi karang dalam mendapatkan cahaya matahari untuk kebutuhan fotosintesis.

Hasil analisis algae diperoleh rerata tutupan sebesar 7.08% yang terdiri dari makro alga (MA) sebesar 4.83%, alga assemblage (AA) sebesar 1.87% dan turf alga (TA) sebesar 0.38%. Coralline algae dan Halimeda tidak ditemukan selama pengamatan. komposisi alga di masing- masing stasiun penelitian diperlihatkan pada Gambar 7.

Gambar 7. Persentase tutupan alga di stasiun penelitian

Kelimpahan jenis alga di suatu perairan dapat disebabkan oleh pengayaan nutrien maupun ketidakseimbangan suatu ekosistem perairan. Nutrien yang berlebih atau eutrofikasi ini umumnya bersumber dari limbah yang terbawa ke laut melalui aliran sungai ataupun buangan langsung dari pemukiman sekitar sehingga perairan menjadi subur. Hilangnya ikan maupun biota herbifora akibat

penangkapan berlebih juga menyebabkan terjadinya suatu ekosistem yang tidak seimbang, sehingga jenis alga tertentu dapat tumbuh dengan subur.

4. Biota lainnya (Other biota)

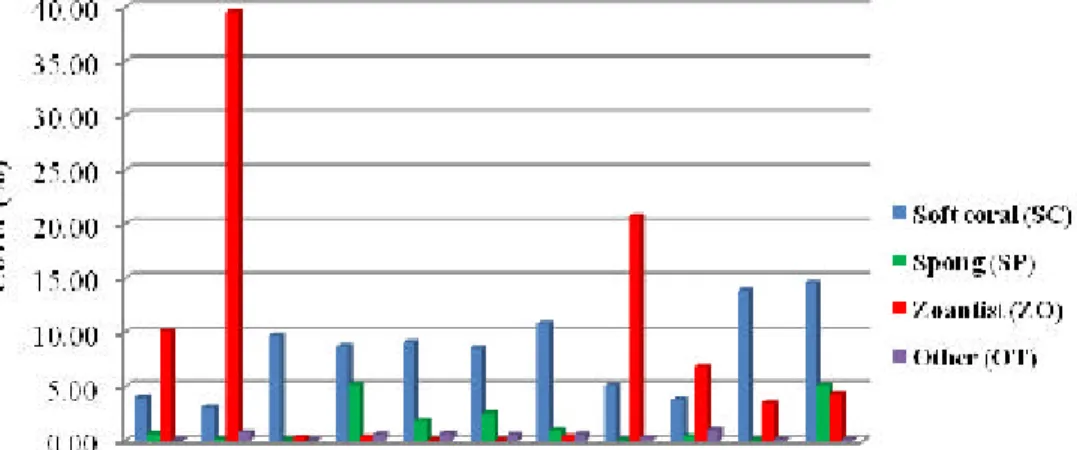

Dari pengamatan terhadap biota lain hampir dijumpai di seluruh stasiun penelitian dengan rerata tutupan sebesar 18.19% yang terdiri dari Soft coral (SC) 8.32%, Zoantist (ZO) 7.85%, Spong (SP) 1.57% dan lainnya 0.46% (Gambar 8). Hasil analisis diperoleh tutupan biota lain tertinggi terdapat pada stasiun P02 sebesar 43.63% dan terendah pada stasiun P03 sebesar 10.13%.

Gambar 8. Persentase tutupan biota lain pada stasiun penelitian

Meskipun kelompok other biota bersifat kompetitif terhadap karang, namun kehadirannya mempunyai peranan penting dalam pembentukan fisik terumbu karang. Selain itu, biota tersebut memperkaya keanekaragaman ekosistem bawah laut karena memiliki ciri dan warna yang menarik menurut jenisnya, sehingga menjadi daya tarik bagi wisata bahari.

5. Abiotik

Yang termasuk kelompok abiotik dalam penelitian ini adalah benda mati di dasar perairan yang terdiri batu (RCK), pecahan karang (R), pasir (S) dan lumpur (SI). Jika dilihat dari penutupan abiotik masing- masing kategori, pecahan karang memiliki rerata tut upan tertinggi yaitu sebesar 14.80%, kemudian disusul dengan

pasir sebesar 6.91%, lumpur sebesar 3.85% dan terendah adalah batu sebesar 1.53% dengan total secara kseluruhan adalah 27.10%. Dari hasil analisis tersebut, persentase tutupan pecahan karang merupakan yang tertinggi. Tingginya jumlah pecahan karang ini diduga akibat bekas penggunaan bahan peledak oleh nelayan yang menangkap ikan di kawasan tersebut. Meskipun penggunaan bahan peledak ini telah dilarang dalam undang- undang, namun prakteknya masih marak terjadi. Selain itu, pembuangan jangkar disembarang tempat oleh perahu nelayan juga tidak tertutup kemungkinan menjadi salah satu penyebab, karena kawasan penelitian ini merupakan daerah lalulintas kapal penangkapan ikan jika sedang berhadapan dengan musim badai, karena kawasan tersebut cukup terlindung dari gelombang tinggi yang berasal dari samudera hindia sebelah baratnya.

Komposisi abiotik ini ditemukan tidak merata di seluruh stasiun pengamatan. persentase tutupan abiotik pada masing- masing stasiun dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Persentase tutupan abiotik di stasiun penelitian

4.3.2. Ikan karang

Sale (1980) menyatakan bahwa srtuktur fisik dari karang batu Scleractenia berfungsi sebagai habitat dan tempat berlindung bagi habitat karang, dimana beberapa jenis ikan karang menggunakan habitat ini sebagai tempat berlindung

dari predator dan sebagai tempat mencari makan, dimana sejumlah ikan karang memanfaatkan karang secara langsung.

Interaksi ikan karang yang terjadi dalam ekosistem terumbu karang menurut Nybakken (1992) meliputi pemangsaan dan grazing. Ada dua kelompok ikan yang secara aktif memakan koloni karang seperti ikan buntal (Tetraodontidae), ikan kuli pasir (Monochantidae), ikan pakol (Balistidae), ikan kepe-kepe (Chaedontidae) dan sekelompok multivora yang memindahkan polip karang untuk mendapatkan alga didalam kerangka karang atau berbagai invertebrate yang hidup dalam lubang karang (Acanthurida dan Scaridae) Grazing dilakukan oleh ikan-ikan family Siganidae, Pomacentridae, Acanthuridae dan Scaridae yang merupakan herbivore grazer pemakan alga sehingga pertumbuhan alga yang bersaing ruang hidup dengan karang dapat terkendali.

Pengamatan ikan karang difokuskan kepada tiga kategori yaitu ikan target (ikan ekonomis penting yang biasa ditangkap untuk konsumsi), ikan mayor (ikan yang berukuran kecil dengan pewarnaan yang beragam atau dikenal juga sebagai ikan hias) dan ikan indikator (jenis ikan karang yang khas yang mendiami daerah terumbu karang yang menjadi indikator kesuburan daerah ekosistem tersebut).

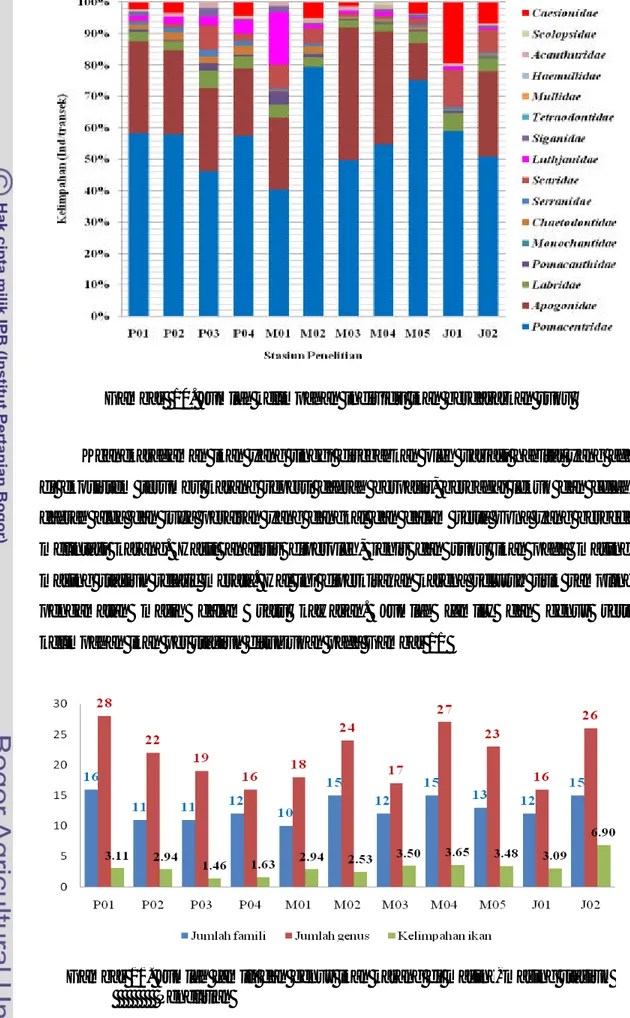

Dari hasil pengamatan terhadap ikan karang dengan metode UVC (underwater visual cencus) pada 11 titik stasiun ditemukan sebanyak 38 jenis ikan yang mewakili 16 suku dengan total kelimpahan 1.121 individu/transek. Kehadiran ikan mayor merupakan kelompok ikan dengan kelimpahan terbanyak yaitu 950 individu/transek disusul dengan kelompok ikan target sebanyak 158 individu/transek dan ikan indikator sebanyak 13 individu. Ketiga kelompok ikan tersebut masing- masing memiliki nilai perbandingan 73:12:1 artinya dari jumlah 86 individu ikan, kemungkinan ikan mayor ditemukan sebanyak 73 ekor, ikan target sebanyak 12 ekor dan 1 ekor ikan indikator. Jumlah jenis dan suku ikan ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian COREMAP II-LIPI (2008) yang berhasil mengidentifikasi 245 jenis ikan karang dengan 33 suku pada seluruh perairan wilayah Coremap II Kabupaten Tapanuli Tengah. Hasil identifikasi jenis dan suku diseluruh stasiun penelitian disajikan pada Lampiran 4.

Hasil analisis terhadap kelimpahan jenis ikan, diperoleh bahwa ikan dari suku Pomacentridae memiliki kelimpahan yang terbanyak yaitu 637

individu/transek, kehadiran ikan ini hampir ditemukan pada setiap stasiun. Menurut Nybakken (1992) kelompok ikan ini sangat aktif melakukan grazing pada tutupan terumbu karang. Demikian halnya dengan ikan suku Apogooniddae, Kelimpahan suku ini sebanyak 261 individu/transek. Caesionidae dari kelompok ikan target juga memiliki kelimpahan terbanyak yaitu 51 individu/transek. Jenis-jenis ikan ini tidak selalu hadir pada stasiun pengamatan namun pada stasiun tertentu ikan ini tampak hadir secara berkelompok.

Kehadiran ikan dari kelompok Scaridae tampak hadir pada setiap stasiun demikian halnya dengan Labridae dan Luthjanidae. kelimpahan ikan dari ketiga suku tersebut masing- masing sebanyak 48 individu/transek, 40 individu dan 29 individu. Chaetodontidae yang merupakan ikan indikator kesehatan karang juga selalu dijumpai pada setiap stasiun, meskipun jumlahnya tidak banyak, namun kehadirannya relatif merata pada setiap stasiun pengamatan. Kelimpahan ikan dari suku ini sebanyak 13 individu/transek.

Kelompok ikan dari Pomacanthidae dan Siganidae, yang merupakan salah satu kelompok ikan yang aktif melakukan grazing pada tutupan terumbu karang masing- masing memiliki kelimpahan sebanyak 10 individu/transek dan 9 individu. Kehadiran Pomacanthidae dijumpai diseluruh stasiun, sedangkan Siganidae tidak ditemukan pada dua stasiun yaitu stasiun P02 dan M03. Kelompok Acanthuridae tidak ditemukan pada stasiun M05. Jenis ikan ini memiliki kelimpahan sebanyak 8 individu/transek. Monochantidae juga jarang ditemukan, dimana pada stasiun P02, P03, P04, M01 dan M05 ikan ini tidak ditemukan pada saat pengamatan. kelimpahan ikan ini sebanyak 2 individu/transek. Sedangkan Tetraodontidae memiliki jumlah kelimpahan yang sedikit yaitu sebanyak 1 individu/transek dan kehadirannya sangat jarang dijumpai. Ketiga suku ikan ini merupakan kelompok ikan yang aktif memakan koloni karang (Nybakken 1992).

Kelompok ikan target seperti Mullidae, Haemullidae, Scolopsidae sangat jarang ditemukan dan memiliki kelimpahan yang tidak banyak. Kelimpahan ikan ini masing- masing sebanyak 1 individu/transek. Jumlah kelimpahan individu ikan berdasarkan suku pada masing- masing stasiun penelitian, secara grafik ditunjukan pada Gambar 10.

Gambar 10. Jumlah kelimpahan individu ikan berdasarkan suku

Keanekaragaman ikan yang tinggi disebabkan oleh variasi habitat yang ada di ekosistem terumbu karang seperti daerah berpasir, berbagai lekuk dan celah, daerah alga dan juga perairan yang dangkal dan dalam serta zona yang berbeda melintasi karang. Hasil analisis diperoleh, jenis dan suku ikan pada masing-masing stasiun relatif merata. Hal ini diperkirakan karena seluruh titik sampling pengamatan masih dalam satu kawasan. Jumlah family dan genus serta kelimpahan ikan per stasiun ditunjukan pada Gambar 11

Gambar 11. Jumlah famili dan genus ikan karang di masing- masing stasiun Penelitian

Pada gambar tersebut di atas diketahui bahwa Jumlah famili dan genus ikan terbanyak terdapat pada stasiun P01 dan terendah pada stasiun J01. Hasil identifikasi ini menunjukan adanya hubungan positif antara jumlah ikan dengan kondisi terumbu karang. Semakin bagus kondisi terumbu karang akan semakin tinggi jumlah jenis dan keanekaragaman ikan yang ditemukan. Hasil analisa tutupan karang hidup pada seluruh stasiun penelitian menunjukan bahwa pada stasiun P01 dan J02 termasuk dalam kategori baik dimana persentase karang hidupnya masing- masing 59.73% dan 58.17%. Banyak peneliti berpendapat bahwa tutupan karang hidup mempunyai pengaruh positif terhadap keanekaragaman spesies dan kelimpahan inidividu ikan karang (Carpenter et al. 1982; Chabanet et al. 1997).

Hasil analisis indeks keragaman (H’) ikan karang pada seluruh stasiun pengamatan berada pada kisaran 1.91-2.41. Indeks keseragaman (E) berkisar 0.61-080 dan indeks dominansi berkisar 0.11-0.20. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Indeks keragaman, keseragaman dan dominansi ikan karang

Uraian Stasiun dan Kategori indeks

P01 P02 P03 P04 M01 M02 Jumlah Individu 1089 1029 510 572 1028 884 jumlah suku 16 11 11 12 10 15 Jumlah Jenis 28 22 19 16 18 24 Kelimpahan ind. 3.11 2.94 1.46 1.63 2.94 2.53 Indeks (H') 2.28 1.97 2.08 2.01 2.32 1.95 Indeks (E) 0.68 0.64 0.71 0.72 0.80 0.61 Indeks ( C) 0.14 0.14 0.15 0.18 0.13 0.20 Uraian M03 M04 M05 J01 J02 Jumlah Individu 1224 1276 1217 1082 2416 jumlah suku 12 15 13 12 15 Jumlah Jenis 17 27 23 16 26 Kelimpahan indi. 3.50 3.65 3.48 3.09 6.90 Indeks (H') 1.91 2.18 2.09 2.03 2.41 Indeks (E) 0.67 0.66 0.67 0.73 0.74 Indeks ( C) 0.20 0.15 0.17 0.16 0.11

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ikan karang diseluruh stasiun penelitian memiliki keragaman sedang, artinya penyebaran jumlah individu tiap jenis ikan sedang dan hal ini menunjukan bahwa kestabilan komunitas sedang serta tekanan ekologi tidak terlalu buruk. Dari segi keseragaman terlihat bahwa terdapat 10 stasiun memiliki keseragaman yang sedang kecuali stasiun M01 yang termasuk dalam kategori keseragaman tinggi. Artinya selain stasiun M01 menunjukan bahwa ada kecenderungan penyebaran individu tiap jenis dalam suatu area adalah sama atau tidak terlalu jauh berbeda. Sedangkan hasil analisis terhadap dominansi menunjukan nilai indeks dibawah 0.50 untuk seluruh stasiun penelitian yaitu berada pada kisaran 0.11-0.20 yang artinya bahwa tidak ada satu jenis ikan karang yang mendominasi suatu area. Kondisi ini cukup baik bagi habitat dan memungkinkan ikan karang tidak terjadi perebutan ruang dan makanan, sehingga kestabilan ekologi tetap terjaga.

4.4. Kesesuaian Wisata

Kegiatan wisata yang dapat dikembangkan dengan konsep ekowisata bahari adalah wisata pantai dan wisata bahari, dalam penelitian ini wisata bahari yang dianalisis ada dua yaitu wisata snorkelling dan wisata selam.

Dalam menganalisis kesesuaian wisata bahari, ada beberapa parameter yang harus dipertimbangkan untuk wisata snorkelling terdiri dari 7 parameter diantaranya : kecerahan, tutupan komunitas karang, jumlah jenis lifeform karang, jumlah jenis ikan karang, kecepatan arus, kedalaman terumbu karang, dan lebar hamparan datar terumbu karang. Untuk jenis wisata selam terdiri dari 6 parameter. Ke enam parameter tersebut sama seperti parameter pada jenis wisata snorkelling kecuali lebar hamparan terumbu karang tidak dipertimbangkan sebagai salah satu parameter.

a. Kecerahan

Kegiatan pariwisata bahari, khususnya menyelam dan snorkelling sangat membutuhkan tingkat kecerahan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut bertujuan untuk menikmati keindahan panorama yang terdapat di bawah permukaan air. Oleh karena itu, dalam menentukan zona wisata, kecerahan merupakan faktor yang sangat penting dan mendapat bobot nilai yang tinggi.

Keppres No. 51 Tahun 2004 menetapkan ambang batas nilai kecerahan diatas 6 meter. Dibawah nilai tersebut tidak direkomendasikan untuk kegiatan pariwisata karena perairan dengan kecerahan yang rendah menandakan kualitas airnya kurang baik dengan tingkat bahan organik terlarut atau tingkat sedimentasi yang sangat tinggi, sehingga tidak layak untuk melakukan wisata bawah air.

Hasil pengamatan di lapangan diperoleh nilai kecerahan 100% untuk 11 stasiun pengamatan pada daerah lereng terumbu karang hingga kedalaman 10 meter. Nilai ini sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam kegiatan wisata bahari terutama snorkelling dan selam. Artinya bahwa kawasan penelitian memiliki kualitas air yang baik dan sangat sesuai bagi pertumbuhan karang serta aktivitas wisata bahari karena di perairan yang jernih tentunya akan memudahkan wisatawan untuk menikmati keindahan panorama yang ada di bawah air.

b. Tutupan karang hidup

Tutupan karang hidup merupakan faktor yang sangat penting dalam wisata bahari, karena wisata selam maupun snorkelling bersentuhan langsung dengan terumbu karang sebagai objek. Tutupan karang hidup yang tinggi menandakan kesehatan karang yang baik. Biota yang berasosiasi dengan terumbu karang seperti ikan, gastropoda, krustasea dan lainnya hadir dalam kelimpahan yang tinggi pula sebagai suatu interaksi mereka dalam ekosistem tersebut. Keanekaragaman hayati ini memberikan suatu panorama yang menarik bagi wisatawan yang melakukan kegiatan wisata bawah air.

Persentase live hard coral cover adalah persentase dari jumlah karang keras hidup di suatu lokasi, hal ini telah diketahui dapat mempengaruhi minat berekreasi ke suatu lokasi penyelaman (Pendleton 1994; Williams dan Polunin 2000). Persentase karang keras mencakup juga informasi yang paling sering digunakan oleh para ilmuwan dan pengelola kawasan wisata untuk menilai kesehatan karang (Hill dan Wilkinson 2004).

Analisis terhadap tutupan karang pada semua titik sampling pengamatan, diperoleh hasil bahwa kondisi terumbu karang di kawasan penelitian termasuk dalam kategori ’’sedang”, dimana terdapat dua stasiun yang memiliki tutupan karang hidup yang termasuk dalam kategori ’’baik ”, sedangkan yang lainnya masuk dalam kategori ’’cukup ”.

c. Jumlah jenis lifeform karang

Kekayaan jenis karang pada satu daerah ditentukan oleh variasi habitat, sejarah geologi dan letak geografi. Seperti halnya perairan di pantai barat sumatera, terumbu karang di kawasan Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan terumbu karang dengan tipe karang lautan Hindia yang dicirikan dengan keanekaragaman yang relatif rendah dibanding dengan perairan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, Pulau-pulau Raja Ampat yang merupakan daerah yang subur bagi pertumbuhan karang dengan tingkat keragamannya yang tinggi, bahkan di sekitar Sulawesi diyakini sebagai pusat keanekaragaman karang di dunia dan merupakan salah satu lokasi asal usul karang di dunia yang ada saat ini (Suharsono 2008).

Jenis lifeform karang dalam wisata bahari dibutuhkan sebagai variasi yang dapat dinikmati di bawah laut. Hal ini penting diketahui untuk mengidentifikasi karakteristik masing- masing kawasan penyelaman karena setiap jenis lifeform karang memiliki daya tarik yang berbeda. Selain itu lifeform karang memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas snorkelling dan selam. Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa karang bercabang paling sensitif terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan akibat trampling dibanding bentuk pertumbuhan karang massive, digitata, sub massive ataupun karang lunak (Planthong et al. 2000; Scleyer & Tomalin 2000; Zakai & Chadwick Furman 2002; Hasler & Ott 2008).

Jenis lifeform karang di kawasan Pulau Putih relatif merata di seluruh titik pengamatan yakni berkisar antara 8-13 jenis. Karang jenis Non-Acropora merupakan yang tertinggi, sedangkan jenis Acropora sangat sedikit dijumpai, artinya bahwa karang yang menjadi objek wisata di daerah tersebut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi.

d. Jumlah jenis ikan karang

Tiap kumpulan ikan mempunyai habitat yang berbeda, tetapi banyak spesies yang terdapat pada lebih dari satu habitat. Umumnya tiap spesies mempunyai kesukaan pada habitat tertentu.

Interaksi ikan dengan terumbu karang berlangsung selama habitatnya memenuhi kebutuhan ikan, baik sebagai tempat berlindung, maupun mencari

makan. Terumbu karang yang sehat, ikan akan berlimpah dalam jumlah dan jenis. Kondisi ini yang kerap kali diminati oleh para penyelam. Tingkat ketertarikan wisatawan semakin tinggi jika dalam ekosistem terumbu karang memiliki keragaman biota yang tinggi pula. Hal ini sesuai dengan beberapa survey para peneliti sebelumnya terhadap wisatawan yang melakukan snorkeling di Great Barrier Reff Australia (Shafer dan Inglish 2000), mereka mengemukakan bahwa semua komponen yang berhubungan dengan karang dan ikan sangat meningkatkan kepuasan pengunjung. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang paling mempengaruhi kepuasan pengunjung adalah jenis ikan, ukuran karang dan banyaknya jenis karang.

Jumlah jenis ikan pada lokasi penelitian, diidentifikasi sebanyak 38 jenis dalam 16 suku dan bervariasi setiap stasiun pengamatan. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari hasil penelitian Coremap II-LIPI yang berhasil mengidentifikasi jenis ikan di seluruh kawasan lokasi Coremap di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2008, yaitu sebanyak 245 jenis ikan karang dalam 33 suku.

e. Kedalaman

Dalam penetuan zona pariwisata bahari, kedalaman perairan mempunyai bobot yang lebih kecil dibandingkan parameter lainnya. Hal ini dikarenakan faktor kedalaman tidak membatasi secara mutlak parameter lainnya. Sebagai gambaran, kedalaman perairan meskipun merupakan faktor yang membatasi pertumbuhan terumbu karang, tetapi pada perairan yang jernih dan kondisi lingkungannya yang memungkinkan, terumbu karang dapat hidup sampai kedalaman 50 meter.

Parameter kedalaman perairan dibutuhkan untuk segi keselamatan para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata. Dalam analisis ini, tingkat kedalaman keberadaan komunitas karang yang ideal adalah tergantung pada peruntukan zona untuk wisata tertentu. Wisata selam akan lebih baik menyelam pada kedalaman 6-15 meter. Sedangkan untuk wisata snorkeling tidak efektif melakukan kegiatan snorkeling pada kedalaman lebih dari 6 meter, melainkan pada daerah yang lebih dangkal. Di kawasan Pulau Putih umumnya memiliki tingkat kedalaman yang berbeda antar stasiun pengamatan karena kontur dasar perairan tidak merata.

f. Lebar hamparan datar karang

Lebar hamparan datar karang dipertimbangkan sebagai salah satu parameter dalam kesesuaian wisata snorkelling, tetapi tidak untuk wisata selam, karena umumnya hamparan datar karang terdapat pada perairan yang dangkal, sedangkan kegiatan selam dilakukan pada lereng terumbu ke arah perairan yang lebih dalam. Kontur dasar perairan di lokasi penelitian umumnya datar hingga kedalaman 6 meter, terutama pada Pulau Mansalar bagian timur dan langsung curam diatas kedalaman 7 meter.

Semakin lebar hamparan datar karang, ruang yang dibutuhkan semakin luas untuk melakukan snorkeling. Hasil analisis peta dasar terumbu karang, diketahui bahwa umumnya di daerah penelitian memiliki lebar hamparan karang yang sempit, terutama di sekitar Pulau Putih dan Pulau janggi, dimana lebar hamparan karang di kedua pulau tersebut berkisar antara 60-110 meter. Hamparan karang di perairan Pulau Mansalar bagian timur sedikit lebih lebar yaitu berkisar 110-165 meter.

Hasil pengukuran dan analisis terhadap parameter kesesuaian wisata bahari tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Nilai parameter kesesuaian wisata snorkeling dan selam

Stasiun Kece rahan (%) Komunitas Karang (%) ? Jenis Lifeform Karang ? Jenis Ikan Karang Kec. arus (cm/det) Kedalaman Pengamatan (m) Lebar Hamparan Karang (m) P01 100 59.73 11 28 8.62 7 90 P02 100 39.73 12 22 5.24 4 105 P03 100 41.70 13 19 3.47 7 60 P04 100 29.57 11 16 1.89 6 110 M01 100 46.13 9 18 1.54 6 155 M02 100 42.37 9 24 1.65 5 100 M03 100 35.03 11 17 6.30 5 165 M04 100 30.23 10 27 10.07 6 105 M05 100 46.23 11 23 3.41 6 115 J01 100 29.90 8 16 2.38 5 60 J02 100 58.17 11 26 3.25 6 85

Peta kesesuaian wisata dibuat dengan pendekatan SIG dengan mempertimbangkan informasi beberapa parameter yang dianalisis dan sebaran tutupan karang hasil pengamatan di lapangan. Tutupan karang di masing- masing stasiun penelitian relatif menyebar secara merata. Namun di beberapa titik ditemukan pengisi substrat dasar berupa pasir dan patahan karang mati. Di perairan sekitar Pulau Putih relatif homogen kecuali di antara stasiun P01 dan P04 menghadap Pulau Janggi dan sebelah utara Pulau Putih antara P02 dan P03. Substrat dasar di daerah tersebut didominasi pasir dan patahan karang mati. Kondisi ini juga terlihat di beberapa bagian pantai timur Pulau Mansalar, yakni di sekitar stasiun M05 dan M04 yang didominasi oleh substrat pasir. Perairan antara stasiun M04 dengan M03 memiliki tutupan karang yang kurang baik, berdasarkan pemantauan di lapangan bahwa substrat pengisi dasar perairan tersebut di dominasi oleh patahan karang mati, sedangkan tutupan karang hidupnya hanya berupa tumpukan-tumpukan kecil dan tersebar sepanjang dasar perairan. Kondisi serupa juga terlihat di antara stasiun M03 dengan M02. Di sebelah selatan Pulau Mansalar yakni sekitar stasiun M01 juga memliki kondisi tutupan karang yang tidak jauh berbeda dengan yang lain. Hasil pemantauan ini menjadi dasar pertimbangan dalam proses mendelineasi kawasan untuk memvisualisasikan peta kesesuaian wisata dengan pendekatan SIG dengan asumsi bahwa delineasi kawasan dapat merepresentasikan daerah sekitarnya.

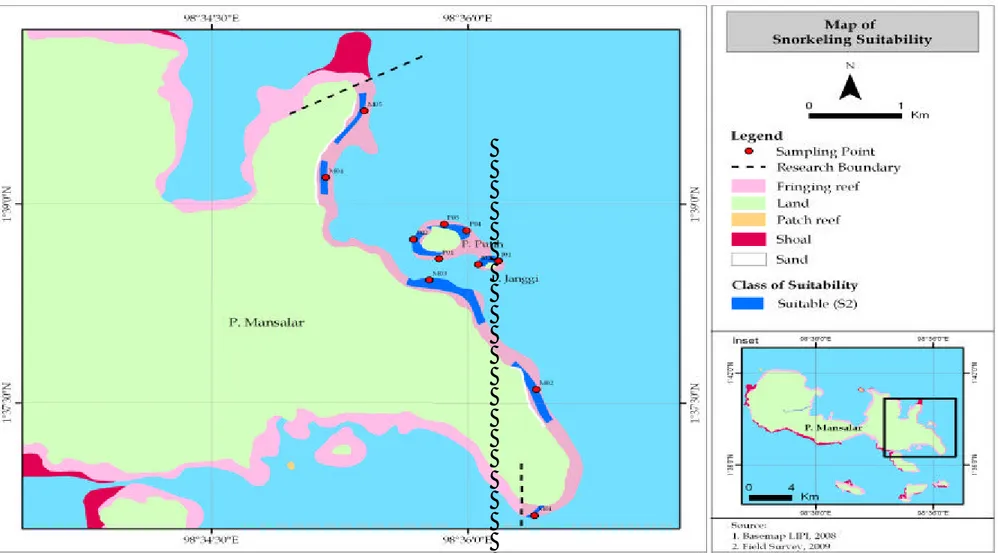

4.4.1. Wisata snorkelling

Hasil analisis terhadap kesesuaian wisata snorkelling di semua titik sampling pengamatan ditunjukan pada Tabel 26. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 11 stasiun pengamatan termasuk dalam kelas ’’sesuai’’ untuk wisata snorkelling dengan kisaran IKW 59.65-70.18%. Indeks kesesuaian wisata tertinggi terdapat pada stasiun J02 (IKW 70.18%) dan terendah pada stasiun P04 dan M05 (IKW 59.65%).

Luas area pemanfaatan untuk wisata snorkelling berdasarkan analisis SIG seluas 39.191 ha. Luasan ini meliputi area yang sesuai di seluruh daerah pengamatan seperti ditunjukan pada peta kesesuaian wisata snorkelling (Gambar 12).

Tabel 26. Nilai indeks kesesuaian wisata snorkelling

Lokasi Stasiun Jumlah N Jumlah N Max IKW Kelas

Pulau Putih P01 40 57 68.42 S2 P02 39 57 68.42 S2 P03 36 57 63.16 S2 P04 34 57 59.65 S2 Pulau Mansalar M01 36 57 63.16 S2 bagian timur M02 35 57 61.40 S2 M03 36 57 63.16 S2 M04 36 57 63.16 S2 M05 34 57 59.65 S2 Pulau Janggi J01 35 57 61.40 S2 J02 40 57 70.18 S2

Sumber : Data primer (2009)

Berdasarkan nilai IKW, stasiun P01, P03 dan J02 masuk dalam kelas S2 (sesuai), namun karena ke tiga stasiun tersebut memiliki kedalaman di atas 6 meter maka area tersebut lebih sesuai untuk pengembangan wisata selam (Gambar 13). Dari Gambar 12 dapat dilihat area yang sesuai untuk wisata snorkelling yaitu di stasiun P02 dan P04 sebelah barat dan timur Pulau Putih, antara stasiun J01 dan J02 bagian utara serta beberapa daerah pengamatan sekitar Pulau Mansalar.

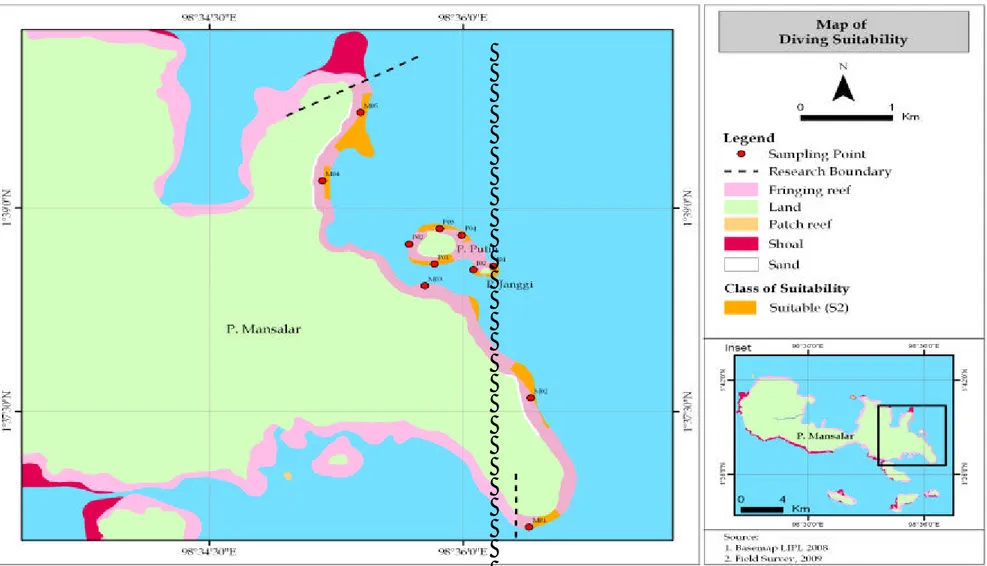

4.4.2. Wisata selam

Berdasarkan analisis kesesuaian wisata selam pada semua titik sampling pengamatan menunjukan seluruh stasiun pengamatan termasuk dalam kategori ’’sesuai” untuk wisata selam dengan nilai IKW berkisar 53.70 -74.07%. IKW tertinggi terdapat pada stasiun J02 dan terendah pada stasiun P04 dan J01 (Tabel 27).

Area wisata selam yang sesuai seperti ditunjukan pada peta kesesuaian wisata selam (Gambar 13) dengan luas area pemanfaatan yaitu 39.116 ha. Meskipun stasiun P02, M02, M03, dan J01 memiliki nilai IKW dalam kelas sesuai, namun karena stasiun-stasiun tersebut memiliki kedalaman dibawah 6 meter, maka daerah tersebut lebih diarahkan untuk pengembangan wisata snorkelling. Beberapa stasiun dapat dimanfaatkan untuk kedua jenis wisata seperti terlihat pada Gambar 13.

Tabel 27. Nilai indeks kesesuaian wisata selam

Lokasi Stasiun Jumlah N Jumlah N Max IKW Kelas

Pulau Putih P01 37 54 74.07 S2 P02 32 54 59.26 S2 P03 35 54 64.81 S2 P04 29 54 53.70 S2 Pulau Mansalar M01 32 54 59.26 S2 bagian timur M02 32 54 59.26 S2 M03 29 54 53.70 S2 M04 32 54 59.26 S2 M05 35 54 64.81 S2 Pulau Janggi J01 29 54 53.70 S2 J02 40 54 74.07 S2

Sumber : Data primer (2009)

Berdasarkan nilai IKW, stasiun P01 dan J02 memilki lokasi penyelaman yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Selain memiliki tutupan karang hidup yang baik, Di daerah tersebut juga memiliki komunitas biota lain dalam persentase yang tinggi seperti soft coral, sea anemone, spong serta kelimpahan ikan dalam jumlah dan jenis yang menambah variasi yang dapat dinikmati pada saat menyelam.

Dalam peta kesesuaian wisata menunjukan bahwa secara umum kawasan Pulau Pulau Putih sesuai untuk pengembangan wisata snorkelling maupun selam. Namun beberapa stasiun tidak sesuai untuk kategori jenis wisata tertentu. Hal ini disebabkan karena dibatasi oleh faktor kedalaman. Parameter ini penting dipertimbangkan karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan bagi penyelam maupun pelaku snorkelling.

Kedalaman di atas 6 meter, tidak memberikan kenyamanan bagi pelaku snorkelling karena menyulitkan untuk menjangkau objek terumbu karang. Namun untuk meminimalisir tingkat kerusakan karang, dibutuhkan suatu kedalaman yang cukup yang dapat memungkinkan pelaku snorkelling mengapung di atas permukaan air agar tidak terjadi kontak fisik secara langsung terhadap terumbu karang.

Dalam pengembangan wisata bahari, perlu diperhatikan juga tingkat kerentanan terumbu karang pengisi substrat dasar perairan karena masing- masing lifeform karang memiliki daya tahan yang berbeda terhadap dampak kerusakan akibat snorkeling maupun selam. Berdasarkan analisis terhadap substrat dasar di temukan bahwa karang jenis Non-Acropora lebih banyak ditemukan dibanding dengan jenis Acropora (Tabel 23). Hal ini menunjukan bahwa kondisi karang yang menjadi area wisata di kawasa Pulau Putih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi.

Ditinjau dari nilai indeks kesesuaian wisata baik selam maupun snorkelling memiliki nilai yang relatif rendah dan hampir merata di masing- masing stasiun yaitu dibawah 80%. Ini artinya bahwa faktor-faktor penentu bagi kesesuaian wisata tersebut masih minim. Ekosistem terumbu karang yang menjadi objek wisata perlu ditingkatkan kualitasnya karena mutu daya tarik kegiatan wisata bahari sangat tergantung pada sumberdaya alam, diantaranya terumbu karang, dan apabila terjadi kerusakan akan menurunkan mutu daya tarik pariwisata di kawasan tersebut.

Jenis karang Acropora, Non-Acropora, soft coral dan berbagai lifeform karang lainnya dapat dinikmati pada zona-zona wisata yang telah diidentifikasi. Jenis karang maupun ikan karang tersebut menyebar merata di seluruh kawasan. Disamping itu, beberapa jenis fauna seperti biawak dan camar laut menambah variasi wisata di kawasan ini, karena destinasi ekowisata tidak tertuju pada satu tujuan saja melainkan keanekaragaman sumberdaya yang terdapat dikawasan tersebut termasuk keindahan bentangan alamnya.

4.5. Daya Dukung Kawasan

Daya Dukung Kawasan (DDK) ditujukan untuk menghitung jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia.

Dalam perspektif ekowisata bahari khususnya Snorkelling dan selam, komponen sumberdaya alam yang menentukan besarnya daya dukung kawasan untuk menerima jumlah wisatawan adalah luas area terumbu karang.

Dengan menggunakan konsep DDK, diperoleh nilai daya dukung sebanyak 1.568 orang/hari untuk luas area wisata snorkeling 39.191 ha, sedangkan untuk wisata selam dengan luas area 39.116 ha memiliki nilai daya dukung sebanyak 1.565 orang perhari.

Mengingat kawasan Pulau Putih sebagai kawasan konservasi, maka perlu menerapkan aturan pengusahaan kegiatan wisata dalam kawasan konservasi ya ng diatur oleh ketentuan PP No. 18/1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Berdasarkan ketentuan tersebut, areal yang dizinkan untuk dikembangkan adalah 10% dari luas zona pemanfaatan, sehingga daya dukung kawasan konservasi perlu dibatasi dengan Daya Dukung Pemanfaatan (DDP) dengan rumus :

DDP = 0.1 x DDK

Dengan menggunakan formula di atas, maka diperoleh daya dukung pemanfaatan untuk wisata bahari pada kawasan Pulau Putih sebesar 157 orang/hari untuk wisata snorkelling dan 156 orang/hari untuk wisata selam. Dengan demikian, maka jumlah wisatawan rata-rata yang dapat ditampung pada kawasan wisata Pulau Putih sebanyak 313 orang/hari. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa areal potensial secara ekologis kawasan Pulau Putih cukup banyak untuk menampung jumlah wisatawan yang datang berwisata.

Tingginya jumlah wisatawan dengan pendekatan DDK ini disebabkan karena penghitungan jumlah wisatawan didasarkan pada lama waktu tiap aktivitas wisata (jam per hari) tanpa memperhitungkan waktu untuk mobilisasi wisatawan (waktu mobilisasi dianggap nol). Namun metode ini memiliki kelebihan karena dapat menentukan secara detail jumlah wisatawan di tiap sub zona wisata berdasarkan luas kawasan (ruang dan sumberdaya) yang sesuai.

Dixon et al. (1993) menggunakan data tutupan karang, keanekaragaman dan intensitas pengunjung untuk memperkirakan daya dukung Taman Laut Bonaire Karibia yaitu sebanyak 200.000 orang/tahun atau setara dengan 666 orang/hari (diasumsikan 300 hari dalam 1 tahun). Jumlah ini digunakan untuk menentukan batas maksimum jumlah pengunjung pada kawasan wisata bahari di daerah tersebut. Hal ini tidak jauh berbeda dengan nilai daya dukung yang dihasilkan pada kawasan Pulau Putih yang mencapai 313 orang/hari. Selanjutnya diisyaratkan bahwa perlunya suatu evaluasi kegiatan wisata pada waktu-waktu tertentu untuk mengontrol sejauh mana dampak kegiatan wisata pada terumbu karang yang dimanfaatkan sebagai objek wisata bahari. Hal ini sesuai yang telah

dilakukan pada Taman Laut Bonaire Karibia yang akhirnya menetapkan sekitar 4500 orang/tahun sebagai batas maksimum jumlah pengunjung. Jumlah ini ditentukan berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukan indikasi kerusakan terumbu karang yang ditimbulkan pengunjung yang melebihi 180.000 orang/tahun dari 200.000 orang/tahun yang diperkenankan sebelumnya.

Jumlah daya dukung kawasan pada masing- masing daerah tidak ada yang mutlak karena menggunakan metode yang berbeda. Schleyer dan Tomalin (2000) mengemukakan jumlah maksimum penyelam setiap tahunya pada daerah penyelaman di Sodwana Bay Afrika Selatan hanya 7.000 orang/tahun atau hanya sekitar 23 orang/hari.

Meskipun nilai DDK pada kawasan Pulau Putih tergolong tinggi, namun. dalam pengembangannya diperlukan pendekatan secara hati-hati. Pengelolaan harus bercirikan konservatif, edukatif, dan adanya pemberdayaan masyarakat. Fandeli et al. (2000) memasukan ke tiga hal tersebut sebagai ciri dalam pengembangan suatu ekowisata untuk menumbuhkan kesadaran manusia agar tidak hanya sekedar menikmati yang ditawarkan dalam suatu ekowisata melainkan juga ikut terlibat memelihara, dalam arti mengkonservasi secara lengkap. Artinya bahwa semua pihak yang terlibat wajib menghayati, bahwa sumberdaya alam tidak dapat dieksploitasi secara semena- mena tanpa batas. Disini pentingnya unsur edukasi yang semestinya dipahami oleh semua yang terlibat dalam kepariwisataan, mulai dari pengelola hingga ke operator wisata di lapangan.

Secara teknis, unsur edukasi ini bisa dipraktekan di lapangan seperti memberikan breafing kepada wisatawan sebelum melakukan penyelaman maupun snorkelling tentang petunjuk penyelaman yang benar dan hal-hal apa yang tidak diperkenankan selama mereka beraktivitas. Hal ini tidak dimaksudkan membatasi kebebasan pengunjung melainkan menggiring wisatawan mengenal sumberdaya itu sendiri sehingga bisa bersikap bertanggungjawab terhadap lingungan.

Pemanfaatan perairan kawasan Pulau Putih sebagai lokasi wisata bahari hendaknya mengacu kepada daya dukung lokasi penyelaman, karena degradasi terumbu karang yang disebabkan oleh kegiatan penyelaman telah dinilai dalam hal penurunan persentase life hard coral cover (Hawkins et al. 1999) atau meningkatnya kerusakan karang (Schleyer dan Tomalin 2000). Kerusakan terumbu karang akan menjadi minimal jika di suatu kawasan dikelola dengan pemanfaatan di bawah daya dukung kawasan tersebut, namun jika

pemanfaatannya di atas daya dukung, akan sangat meningkatkan kerusakan terumb u karang (Hawkins dan Roberts 1997).

Selain daya dukung lingkungan (carrying capacity) diartikan sebagai intensitas penggunaan maksimum terhadap sumberdaya alam, juga membatasi pembangunan fisik yang dapat mengganggu kesinambungan pembangunan wisata. Sehubungan dengan rencana Pulau Mansalar sebagai kawasan ekowisata, maka pembangunan sarana fisik seperti penginapan tidak dianjurkan untuk membangun penginapan klasifikasi hotel tetapi lebih bersifat ramah lingkungan, tradisional, dan terbatas seperti resor kecil dan pondok. Pembangunan fisik sedapat mungkin tidak mengubah bentang alam tetapi lebih menyesuaikan pada kondisi yang ada, karena dalam pengembangan ekowisata, keaslian alam merupakan prioritas untuk dipertahankan sehingga ekowisata tidak mengalami kejenuhan pasar dalam jangka waktu yang lama.

4.6. Nilai Ekonomi Wisata

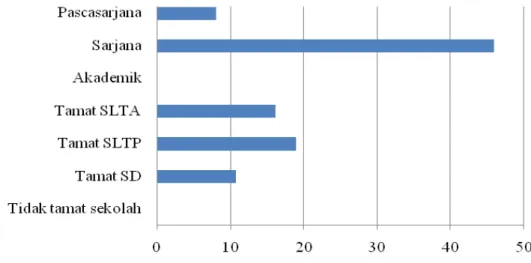

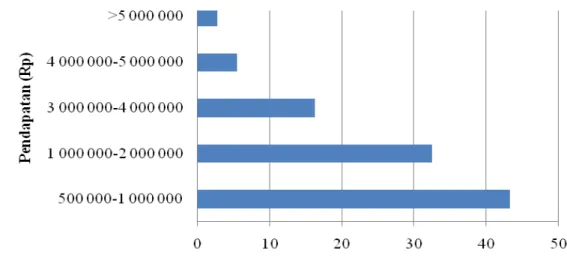

Semua responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah pengunjung di Pulau Putih dan Pulau Poncan. Responden diambil dari Pulau Poncan atas dasar pertimbangan sampel di Pulau Poncan dianggap bisa merepresentasikan Pulau Putih. Wisatawan yang datang berasal dari Medan, Tarutung, Padang Sidempuan, Rantau Parapat dan Kota Sibolga.

Pengambilan sampel dilakukan selama Bulan Mei tahun 2009, pada bulan ini bertepatan pada liburan sekolah sehingga pengunjung didominasi dari kalangan guru dan pelajar dan sebagian dari kalangan swasta. Data estimasi kunjungan wisatawan ke kawasan Pulau Putih selama dua tahun terakhir disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Putih tahun 2007 sampai 2008

Tahun Jumlah Pengunjung (orang)

2007 410

2008 511

Total 921

Rata-rata 460

Total pengunjung tersebut berupa estimasi karena pengunjung yang melakukan wisata di Pulau Putih tidak terdata, oleh karena Pulau Putih hanya berupa bagian paket wisata yang dijual oleh Pengelola PT. Sibolga Marina Resort kepada wisatawan yang melakukan wisata bahari. Estimasi didasarkan pada penyewaan fasilitas wisata bahari berupa peralatan selam, snorkelling dan kapal mobilisasi.

Secara umum, pengunjung yang melakukan aktivitas baha ri datang untuk memancing, snorkelling dan diving. Wisata pancing paling banyak digemari karena di kawasan Pulau Putih terdapat banyak ikan. Aktivitas memancing ini sering dipaketkan dengan kegiatan snorkelling dan selam tergantung permintaan pengunjung.

Dari fungsi permintaan dalam penelitian ini, tingkat kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran wisatawan, pendidikan, umur responden, tanggungan keluarga, jumlah rombongan, pendapatan dan total waktu yang dihabiskan responden selama berwisata. Dalam persamaan ini tingkat kunjungan merupakan variabel dependent (variabel terikat) atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent (variabel bebas) seperti tingkat pengeluaran wisatawan, pendidikan, umur responden, tanggungan keluarga, pendapatan dan total waktu yang dihabiskan. Dengan menggunakan regresi berganda diperoleh koefisien sebagai berikut :

Tabel 29. Koefisien regresi tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Putih

Variabel Coefficients

Standard

Error t Stat P-value

Lower 95% Upper 95% Intercept (b0) 3.41 8.75 0.39 0.71 -19.09 25.90 Biaya (b1) -1.39 1.12 -1.24 0.27 -4.26 1.49 Umur (b2) -1.02 1.44 -0.71 0.51 -4.73 2.69 Pendidikan (b3) -1.89 2.12 -0.89 0.41 -7.33 3.55 Tanggungan (b4) -0.41 0.89 -0.46 0.67 -2.70 1.89 Pendapatan (b5) 1.59 1.05 1.52 0.20 -1.11 4.29 Rombongan (b6) -0.36 0.59 -0.60 0.57 -1.89 1.17 Waktu (b7) 2.53 2.65 0.95 0.38 -4.29 9.34