BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. STROKE

II.1.1. Definisi

Stroke adalah suatu episode dari disfungsi neurologis yang

disebabkan oleh iskemik atau hemoragik, berlangsung selama > 24 jam

atau meninggal, tetapi tidak memiliki bukti yang cukup untuk

diklasifikasikan (Sacco dkk, 2013).

Stroke iskemik adalah episode disfungsi neurologis disebabkan

infark fokal serebral, spinal, dan infark retinal. Dimana infark Sistem Saraf

Pusat (SSP) adalah kematian sel pada otak, medulla spinalis, atau sel

retina akibat iskemik, berdasarkan :

Patologi, pencitraan atau bukti objektif dari injury fokal iskemik pada

serebral, medula spinalis atau retina pada suatu distribusi vaskular

tertentu.

Atau bukti klinis dari injury fokal iskemik pada serebral, medulla

spinalis atau retina berdasarkan gejala yang bertahan ≥ 24 jam atau meninggal dan etiologis lainnya telah di eksklusikan (Sacco dkk,

2013).

Stroke hemoragik adalah disfungsi neurologis yang berkembang

cepat yang disebabkan oleh kumpulan darah setempat pada parenkim

otak atau sistem ventrikular yang tidak disebabkan oleh trauma (Sacco

II.1.2. Epidemiologi

Penyakit serebrovaskular menduduki peringkat kedua penyebab

kematian di dunia, angka mortalitasnya meningkat tiap tahunnya sekitar

20% (Enders dkk, 2009). Pada tahun 2001 sampai 2011 sekitar 795.000

orang di Amerika Serikat menderita stroke setiap tahunnya dimana sekitar

610.000 adalah serangan pertama dan 185.000 stroke berulang dimana

stroke merupakan satu dari 20 penyebab kematian di Amerika Serikat

(Goldstein dkk, 2011; Mozaffarian dkk, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf

Indonesia (PERDOSSI) cabang Medan dari 562 pasien stroke pada 25

Rumah Sakit di Sumatera Utara, didapatkan kejadian stroke tidak berbeda

jauh antara perempuan dan laki-laki dimana kejadian pada perempuan

sebesar 296 orang (52,7%) dan laki-laki 266 orang (47,3%) dengan

rata-rata usia 59 tahun (20–95 tahun). Keluhan utama pasien terbanyak adalah penurunan kesadaran berjumlah 198 kasus (35,3%), diikuti hemiparesis

sinistra 134 kasus (23,8%), dan hemiparesis dextra 133 kasus (23,7%).

Faktor risiko terbesar adalah hipertensi berjumlah 497 kasus (88,4%),

diikuti diabetes melitus 155 kasus (27,6%), penyakit jantung 98 kasus

(17,4%), dislipidemia 161 (28,6%), merokok 193 (34,3%). Berdasarkan

hasil Computed Tomography (CT) scan kepala infark berjumlah 302 kasus

(53,7%), hemoragik 152 kasus (27%), infark hemoragik 12 kasus (2,1%),

II.1.3. Faktor Risiko

Faktor- faktor risiko untuk terjadinya stroke dapat diklasifikasikan

sebagai berikut :

1. Non modifiable risk factors :

a. Usia

b. Jenis Kelamin

c. Keturunan / genetik

2. Modifiable risk factors

a. Behavioral risk factors

1. Merokok

2. Unhealthy diet : lemak, garam berlebihan, asam urat, kolesterol,

low fruit diet.

3. Alkoholik

4. Obat – obatan: narkoba (kokain), antikoagulansia, antiplatelet, obat kontrasepsi.

b. Physiological risk factors

1. Penyakit hipertensi

2. Penyakit jantung

3. Diabetes Mellitus

4. Infeksi/lues, arthritis, traumatik, Acquired Immune Deficiency

Syndrome (AIDS), lupus

5. Gangguan ginjal

6. Kegemukan (obesitas)

8. Kelainan anatomi pembuluh darah

9. Dan lain-lain (Sjahrir, 2003).

II.1.4. Klasifikasi

Dasar klasifikasi yang berbeda – beda diperlukan, sebab setiap jenis stroke mempunyai cara pengobatan, pencegahan dan prognosis

yang berbeda, walaupun patogenesisnya sama.

A. Berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya :

1) Stroke iskemik

a. Transient Ischemic Attack (TIA)

b. Thrombosis serebri

c. Emboli serebri

2) Stroke Hemoragik

a. Perdarahan intraserebral

b. Perdarahan subaraknoid

B. Berdasarkan stadium / pertimbangan waktu

1) Transient Ischemic Attack (TIA)

2) Stroke in evolution

3) Completed stroke

C. Berdasarkan sistem pembuluh darah

1) Sistem karotis

2) Sistem vertebrobasiler

D. Klasifikasi Bamford untuk tipe infark yaitu :

1) Partial Anterior Circulation Infarct (PACI)

3) Lacunar Infarct (LACI)

4) Posterior Circulation Infarct (POCI) (Misbach dan Jannis, 2011).

E. Klasifikasi Stroke Iskemik berdasarkan kriteria kelompok peneliti

Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST)

1) Aterosklerosis Arteri Besar

2) Kardioembolisme

3) Oklusi Arteri Kecil

4) Stroke Akibat dari Penyebab Lain yang Menentukan

a. Non-aterosklerosis Vaskulopati

• Non inflamasi

• Inflamasi non infeksi • Infeksi

b. Kelainan Hematologi atau Koagulasi

5) Stroke Akibat dari Penyebab Lain yang Tidak Dapat Ditentukan

(Sjahrir, 2003).

II.1.5. Patofisiologi

II.1.5.1. Patofisiologi Stroke Iskemik

Iskemik otak mengakibatkan perubahan dari sel neuron otak secara

bertahap, yaitu :

Tahap 1 :

a. Penurunan aliran darah otak.

b. Pengurangan oksigen.

c. Kegagalan energi.

Tahap 2 :

a. Eksitoksisitas dan kegagalan homeostasis ion.

b. Spreading depression.

Tahap 3 : Inflamasi

Respon inflamatorik pada stroke iskemik akut mempunyai pengaruh

buruk yang memperberat bagi perkembangan infark serebri. Berbagai

penelitian menunjukkan adanya perubahan kadar sitokin pada penderita

stroke iskemik akut. Sitokin adalah mediator peptida molekuler,

merupakan protein atau glikoprotein yang dikeluarkan oleh suatu sel dan

mempengaruhi sel lain dalam suatu proses inflamasi, contohnya limfokin

dan interleukin [IL-1 beta, IL-6, IL-8, Tumor Necrosis Factor – alpha

(TNF-α)] yang merupakan sitokin pro inflamatorik. Adanya IL-8 tersebut merupakan diskriminator terkuat yang membedakan kasus stroke dengan

non stroke. Produksi sitokin yang berlebihan mengakibatkan plugging

mikrovaskuler serebral dan pelepasan mediator vasokonstriktif endotel

sehingga memperberat penurunan aliran darah, juga mengakibatkan

eksaserbasi kerusakan Blood Brain Barrier (BBB) dan parenkim melalui

pelepasan enzim hidrolitik, proteolitik dan produksi radikal bebas yang

akan menambah neuron yang mati

Tahap 4 : Apoptosis (Sjahrir, 2003).

II.1.5.2. Patofisiologi Stroke Hemoragik

Perdarahan intraserebral biasanya timbul karena pecahnya

mikroaneurisma (Berry aneurysm) akibat hipertensi maligna. Hal ini paling

Hipertensi kronik menyebabkan pembuluh arteriol berdiameter 100 – 400 mikrometer mengalami perubahan patologi pada dinding pembuluh darah

tersebut berupa lipohialinosis, nekrosis fibrinoid serta timbulnya aneurisma

tipe Bouchard (Caplan, 2009).

Perdarahan intraserebral sekunder (sekitar 12 sampai 22% dari

seluruh kejadian perdarahan intraserebral) disebabkan oleh penyebab lain

selain pecahnya pembuluh darah kecil, misalnya, aneurisma, malformasi

arteri-vena, transformasi hemoragik stroke iskemik, dan neoplasma

(Brouwser dan Goldstein, 2012).

II.1.6 Diagnosis Stroke

II.1.6.1. Pemeriksaan Klinis

Pengetahuan tentang neuroanatomi dan anatomi pembuluh darah

penting untuk diagnosis klinis stroke. Sebelum membedakan kejadian

stroke, dokter pertama kali harus bertanya apakah temuan disebabkan

oleh proses nonvaskular, seperti tumor otak, gangguan metabolisme,

infeksi, demielinisasi, keracunan, atau cedera traumatis yang menyerupai

stroke. Data yang berbeda digunakan untuk menjawab dua pertanyaan ini

sangat berbeda. Dalam menentukan mekanisme stroke pertanyaan

"what?" dan temuan klinis paling bermanfaat:

1. Ekologi : riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit sekarang, dan

riwayat penyakit keluarga.

2. Keberadaan dan sifat selama stroke atau Transient Ischemic Attack

(TIA)

4. Temuan sementara dan progresif (apakah terjadinya stroke tiba-tiba

dengan defisit pada kejadian awal stroke? Apakah defisit makin

meningkat, memburuk, atau tetap sama setelah onset? Jika itu

memburuk, apakah ini terjadi secara bertahap, remitting, atau progresif ?

Apakah ada fluktuasi normal atau abnormal?)

5. Gejala seperti sakit kepala, muntah, dan penurunan tingkat kesadaran

dapat menyertai (Caplan, 2009).

Defisit neurologis mencerminkan lokasi dan ukuran lesi pada

pasien dengan stroke iskemik dan perdarahan. Hemiplegia merupakan

tanda klasik pada semua penyakit serebrovaskular, apakah di bagian otak

atau batang otak, tetapi masih banyak manifestasi lain, termasuk

gangguan mental, numbness dan defisit sensoris, afasia, gangguan

lapang pandang, diplopia, dizziness, disartria, dan sebagainya (Ropper

dkk, 2014).

II.1.6.2. Pemeriksaan Radiologi

Pemeriksaan radiologi yang penting adalah pemeriksaan foto

thoraks yang dapat memperlihatkan keadaan jantung, apakah ada

pembesaran ventrikel kiri yang merupakan salah satu tanda hipertensi

kronis pada penderita stroke dan adakah kelainan lain pada jantung.

Selain itu dapat mengidentifikasi kelainan paru yang potensial

mempengaruhi oksigenasi serebral dan dapat memperburuk prognosis

(Misbach dan Jannis, 2011).

Pemeriksaan kedua adalah CT scan dapat menunjukkan gambaran

perdarahan subaraknoi d, gumpalan di dalam dan sekitar aneurisma,

daerah infark yang mengalami nekrosis dan malformasi arteriovenous.

Magnetic resonance imaging (MRI) juga menunjukkan lesi. Selain itu,

menunjukkan aliran pada pembuluh darah, hemosiderin, dan pigmen besi,

serta perubahan-perubahan yang dihasilkan dari nekrosis iskemik dan

gliosis (Ropper dkk, 2014).

II.2. HIPERTENSI

II.2.1. Definisi

Hipertensi ditegakkan apabila terjadi peningkatan rata-rata dua

atau lebih tekanan darah yang menetap di atas batas normal yang

disepakati, yaitu Tekanan Darah Diastolik (TDD) ≥ 90 mmHg atau Tekanan Darah Sistolik (TDS) ≥ 140 mmHg (Chobanian dkk, 2004). Lebih dari 90% hipertensi bersifat idiopatik (hipertensi esensial/primer),

sedangkan 5-10% diketahui penyebabnya (hipertensi sekunder)

(Goldszmidt dan Caplan, 2009).

Penelitian yang dilakukan Sastri dkk (2013) pada pasien stroke

menurut faktor risiko hipertensi sebesar 82.80% pada pasien rawat inap di

Bagian Penyakit Dalam RSUD Kabupaten Solok Selatan periode 1

Januari 2010 – 31 Juni 2012 dengan penderita berusia di atas 50 tahun (81,25%) dan penderita yang berusia di bawah 50 tahun (18,75%).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mochammad Bahrudin pada tahun

2009 di RSU Haji Surabaya, yang mana didapatkan kejadian tertinggi

usia dibawah 50 tahun, dengan puncaknya pada usia 51-60 tahun (Sastri

dkk, 2013).

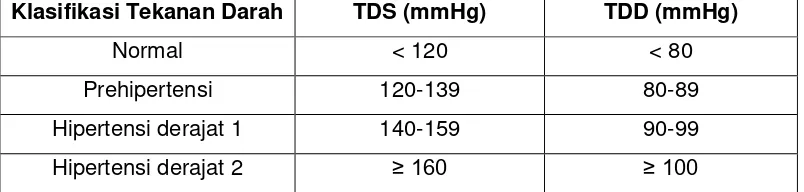

Menurut The Seventh Report of The Joint National Committee on

Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure

(JNC 7) klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa terbagi menjadi

kelompok normal, prahipertensi, hipertensi derajat 1, dan derajat 2

(Chobanian dkk, 2004).

Tabel 1. Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC 7

Klasifikasi Tekanan Darah TDS (mmHg) TDD (mmHg)

Normal < 120 < 80

Prehipertensi 120-139 80-89

Hipertensi derajat 1 140-159 90-99

Hipertensi derajat 2 ≥ 160 ≥ 100

Dikutip dari : Chobanian, A.V., Bakris, G.L., Black, H.R., Cushman, W.C., Green. L.A., Izzo, J.L. 2004. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Institute of Health Publication. U.S. pp 1-65.

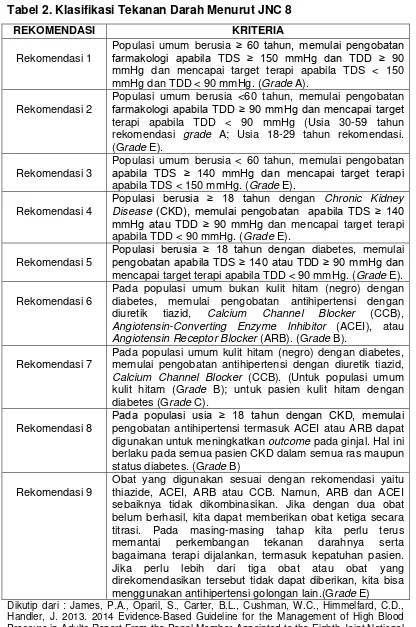

Pada tahun 2013, The Eighth Report of The Joint National

Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High

Blood Pressure (JNC 8) telah mengeluarkan guideline terbaru mengenai

tatalaksana hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dimana secara umum,

JNC 8 ini memberikan 9 rekomendasi terbaru terkait dengan target

tekanan darah dan golongan obat hipertensi yang direkomendasikan,

tetapi definisi hipertensi dan prehipertensi tidak dijelaskan (Tabel 2)

Tabel 2. Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC 8

Populasi umum berusia <60 tahun, memulai pengobatan

farmakologi apabila TDD ≥ 90 mmHg dan mencapai target

terapi apabila TDD < 90 mmHg (Usia 30-59 tahun

apabila TDS < 150 mmHg. (Grade E).

Rekomendasi 4

Populasi berusia ≥ 18 tahun dengan Chronic Kidney Disease (CKD), memulai pengobatan apabila TDS ≥ 140

mmHg atau TDD ≥ 90 mmHg dan mencapai target terapi apabila TDD < 90 mmHg. (Grade E).

Rekomendasi 5

Populasi berusia ≥ 18 tahun dengan diabetes, memulai

pengobatan apabila TDS ≥ 140 atau TDD ≥ 90 mmHg dan

mencapai target terapi apabila TDD < 90 mmHg. (Grade E).

Rekomendasi 6

Pada populasi umum bukan kulit hitam (negro) dengan diabetes, memulai pengobatan antihipertensi dengan diuretik tiazid, Calcium Channel Blocker (CCB), Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor (ACEI), atau Angiotensin Receptor Blocker (ARB). (Grade B).

Rekomendasi 7

Pada populasi umum kulit hitam (negro) dengan diabetes, memulai pengobatan antihipertensi dengan diuretik tiazid, Calcium Channel Blocker (CCB). (Untuk populasi umum kulit hitam (Grade B); untuk pasien kulit hitam dengan diabetes (Grade C).

Rekomendasi 8

Pada populasi usia ≥ 18 tahun dengan CKD, memulai

pengobatan antihipertensi termasuk ACEI atau ARB dapat digunakan untuk meningkatkan outcome pada ginjal. Hal ini berlaku pada semua pasien CKD dalam semua ras maupun status diabetes. (Grade B)

Rekomendasi 9

Obat yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yaitu thiazide, ACEI, ARB atau CCB. Namun, ARB dan ACEI sebaiknya tidak dikombinasikan. Jika dengan dua obat belum berhasil, kita dapat memberikan obat ketiga secara titrasi. Pada masing-masing tahap kita perlu terus memantai perkembangan tekanan darahnya serta bagaimana terapi dijalankan, termasuk kepatuhan pasien. Jika perlu lebih dari tiga obat atau obat yang direkomendasikan tersebut tidak dapat diberikan, kita bisa menggunakan antihipertensi golongan lain.(Grade E)

Masih ada beberapa klasifikasi dan pedoman penanganan

hipertensi lain dari World Health Organization (WHO), International

Society of Hypertension (ISH), dan European Society of Hypertension

(ESH, bersama European Society of Cardiology), British Hypertension

Society (BSH), dan Canadian Hypertension Education Program (CHEP)

(Yogiantoro, 2006).

II.2.2. Patofisiologi

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi 2 golongan

yaitu, hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik

dan hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang disebabkan penyakit lain

(Lee dkk, 2011).

II.2.2.1. Hipertensi Primer

Sampai sekarang pengetahuan tentang patogenesis hipertensi

primer terus berkembang karena belum dapat jawaban yang memuaskan

yang dapat menerangkan terjadinya peningkatan darah. Tekanan darah

dipengaruhi oleh Cardiac Output (CO) dan Total Peripheral Resistence

(TPR) dimana tekanan darah = CO x TPR, sedangkan CO adalah jumlah

stroke volume (SV) x Heart Rate (HR). SV ditentukan oleh kontraktilitas

jantung, venous return ke jantung (preload), kontraktilitas ventrikel kiri

mengalirkan darah ke aorta (afterload) (Lee dkk, 2011).

Banyak faktor patofisiologi telah terlibat dalam kejadian hipertensi,

yaitu peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis, mungkin terkait dengan

peningkatan paparan stres psikososial, kelebihan produksi dari natrium

adekuat diet harian kalium dan kalsium, peningkatan sekresi renin dengan

peningkatan produksi angiotensin II dan aldosteron, defisiensi vasodilator,

seperti prostasiklin, Nitrit Oksida (NO) dan natriuretik peptida, perubahan

ekspresi sistem kallikrein – kinin yang mempengaruhi tonus pembuluh darah, kelainan resistensi pembuluh darah, termasuk lesi pembuluh ginjal,

diabetes melitus, resistensi insulin, obesitas, perubahan reseptor

adrenergik yang mempengaruhi denyut jantung, tonus pembuluh darah,

dan perubahan transportasi ion (Oparil dkk, 2003).

Penelitian perubahan genetik monogenik terbaik mengenai

penyebab hipertensi misalnya Liddle Syndrome, dimana gangguan yang

jarang terjadi tetapi secara klinis penting di mana aktivasi membran sel

kanal natrium menyebabkan hipertensi berat. Aktivasi aktivasi membran

sel kanal natrium telah ditemukan terjadinya mutasi pada subunit kanal

mengakibatkan retensi natrium di ginjal meningkat (Oparil dkk, 2003).

Ginjal dapat menginduksi volume-based hypertension dengan

mempertahankan kelebihan natrium dan air sebagai akibat dari (1)

kegagalan untuk mengatur aliran darah di ginjal; (2) gangguan kanal ion

(misalnya, penurunan basolateral Na-K-ATPase), yang secara langsung

menyebabkan retensi natrium; atau (3) regulasi hormon yang tidak tepat.

Sebagai contoh, Renin Angiotensin Aldosteron (RAA) adalah pengatur

hormon penting resistensi vaskular perifer. Tingkat renin pada pasien

hipertensi (dibandingkan dengan orang-orang normotensi) 25% di bawah

normal, sekitar 60% pasien normal, dan 10 hingga 15% pada hipertensi.

bahkan tingkat normal tidak sesuai pada penderita hipertensi. Dengan

demikian, kelainan peraturan sistem ini mungkin memainkan peran dalam

beberapa individu dengan hipertensi (Lee dkk, 2011).

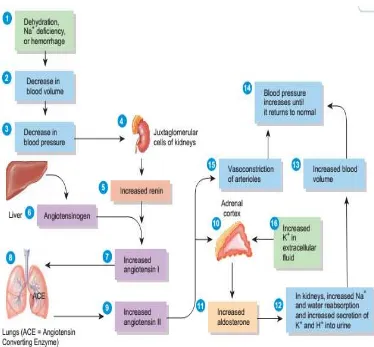

Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya

angiotensin II dari angiotensin I oleh Angiotensin I Converting Enzyme

(ACE). ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan

darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi hati.

Selanjutnya oleh hormon renin (diproduksi oleh sel juxtaglomerular) akan

diubah menjadi angiotensin I. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru,

angiotensin I diubah menjadi angiotensin II. Angiotensin II inilah yang

memiliki peranan penting dalam menaikkan tekanan darah melalui dua

aksi utama. Aksi pertama adalah vasokonstriksi arteriol serta

meningkatkan sekresi Antidiuretik Hormon (ADH) dan rasa haus (Wilson,

2006).

Antidiuretik Hormon (ADH) diproduksi di hipotalamus dan bekerja

pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan

meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang dieksresikan ke luar tubuh,

sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk

mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan

cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah

meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi

kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal.

Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting

mengurangi eksresi Natrium Cloride (NaCl) dengan cara mereabsorpsinya

dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali

yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah

(Wilson, 2006).

Gambar 1. Patogenesis Hipertensi Melalui Sistem Renin Angiotensin Aldosteron dan Antidiuretik Hormon (ADH).

Dikutip dari :Tortora, G.J., Derrickson, B. 2009. The Endocrine System. In: Roesch, B. (eds). Principles of Anatomy and Physiology. 12th edition. Willey&Son Inc. United States. pp 642-688.

Hormon insulin mungkin memainkan peran dalam terjadinya

hipertensi. Banyak orang dengan hipertensi, terutama mereka yang

kegagalan dalam transportasi insulin menjadi glukosa ke jaringan (disebut

resistensi insulin). Sebagai hasilnya, kadar glukosa serum naik,

merangsang pankreas untuk melepaskan insulin tambahan. Peningkatan

kadar insulin dapat berkontribusi untuk hipertensi melalui peningkatan

aktivasi simpatik atau stimulasi hipertrofi sel otot polos pembuluh darah,

yang meningkatkan tahanan vaskular. Hipertrofi sel otot polos dapat

disebabkan oleh efek mitogenik langsung insulin atau melalui peningkatan

kepekaan terhadap platelet-derived growth factor (Lee dkk, 2011).

II.2.2.2. Hipertensi Sekunder

Meskipun hipertensi primer mendominasi gambar klinis, penyebab

struktural atau penyebab hormonal hipertensi sekunder dapat ditemukan

dalam persentase kecil dari pasien sekitar 5% kasus hipertensi telah

diketahui penyebabnya,. Identifikasi penyebab hipertensi sekunder

penting karena kondisi yang mendasarinya mungkin memerlukan terapi

yang berbeda dari yang diberikan untuk hipertensi primer dan sering dapat

disembuhkan. Selain itu, jika hipertensi sekunder yang tidak terkontrol,

menyebabkan perubahan kardiovaskular yang pada akhirnya akan terus

berkembang menjadi hipertensi primer meskipun penyakit yang

mendasarinya sudah teratasi. Meskipun bentuk sekunder harus

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pasien hipertensi, ada petunjuk

bahwa pasien tertentu mungkin memiliki salah satu kondisi yang

menyertai.

1) Usia. Jika pasien hipertensi berkembang sebelum umur 20 atau

2) Beratnya. Hipertensi sekunder sering menyebabkan tekanan darah

akan meningkat secara dramatis, sedangkan kebanyakan pasien

hipertensi primer biasanya ringan sampai sedang.

3) Onset. Bentuk hipertensi sekunder sering muncul tiba-tiba di pasien

yang sebelumnya normotensif, sedangkan pada hipertensi primer

bersifat progresif perlahan.

4) Tanda-tanda dan gejala yang terkait. Proses yang menginduksi

hipertensi dapat mempunyai beberapa karakteristik lainnya, melalui

riwayat dan pemeriksaan fisik. Sebagai contoh, bruit arteri ginjal

dapat didengar pada perut pada pasien dengan stenosis arteri ginjal.

5) Riwayat keluarga. Pasien dengan hipertensi primer sering memiliki

hipertensi pada keturunan tingkat pertama, sedangkan hipertensi

sekunder lebih sering terjadi secara sporadik (Gray dkk, 2005).

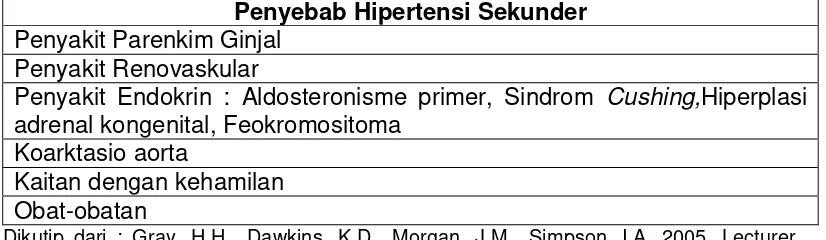

Tabel 3. Hipertensi Sekunder

Penyebab Hipertensi Sekunder

Penyakit Parenkim Ginjal Penyakit Renovaskular

Penyakit Endokrin : Aldosteronisme primer, Sindrom Cushing,Hiperplasi adrenal kongenital, Feokromositoma

Koarktasio aorta

Kaitan dengan kehamilan Obat-obatan

Dikutip dari : Gray, H.H., Dawkins, K.D., Morgan, J.M., Simpson, I.A. 2005. Lecturer Notes: Cardiology, Dalam: Agoes, A., Rachmawati D.A. (eds). Lecturer Notes Kardiologi : Hipertensi. Edisi keempat. Penerbit Erlangga. Surabaya. Hal 57-69.

II.2.3. Diagnosis dan Gambaran Laboratorium

Evaluasi pasien hipertensi memiliki tiga tujuan: (1) untuk menilai

gaya hidup dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko kardiovaskular lain

panduan pengobatan; (2) untuk mencari penyebab tekanan darah tinggi;

dan (3) untuk menilai adanya atau tidak adanya kerusakan organ target

dan penyakit kardiovaskular (Chobanian dkk, 2004).

Semua pasien yang dicurigai menderita hipertensi atau pasien

yang sudah pasti hipertensi, harus diambil anamnesis dan pemeriksaan

fisik yang menyeluruh. Beberapa pasien juga akan memerlukan

pemeriksaan penunjang yang lebih kompleks, misalnya pasien dengan

hipertensi maligna, hipertensi sekunder, dan pasien dengan keadaan

khusus (Gray dkk, 2005).

Anamnesis meliputi :

a. Lama menderita hipertensi dan derajat tekanan darah.

b. Indikasi adanya hipertensi sekunder

1) Keluarga dengan riwayat penyakit ginjal (ginjal polikistik).

2) Adanya penyakit ginjal, infeksi saluran kemih, hematuri,

pemakaian obat-obatan analgesik, dan lain-lain.

3) Episode berkeringat, sakit kepala, kecemasan, palpitasi

(feokromositoma).

4) Episode lemah otot dan tetani (aldosteronisme).

c. Faktor-faktor risiko

1) Riwayat hipertensi atau penyakit kardiovaskular pada pasien

atau keluarga pasien.

2) Riwayat dislipidemia pada pasien atau keluarga pasien.

3) Riwayat diabetes mellitus pada pasien atau keluarga pasien.

5) Pola makan.

6) Obesitas

d. Gejala kerusakan organ

1) Otak dan mata : sakit kepala, vertigo, gangguan penglihatan,

transient ischemic attacks, defisit sensoris atau motoris.

2) Jantung : palpitasi, nyeri dada, sesak, edema tungkai.

3) Ginjal : haus, poliuria, nokturia, hematuria.

4) Arteri perifer : ekstremitas dingin, klaudikasio intermiten

e. Pengobatan antihipertensi sebelumnya

f. Faktor-faktor pribadi, keluarga dan lingkungan

Pemeriksaan fisik selain memeriksa tekanan darah juga untuk

evaluasi penyakit penyerta, kerusakan organ target, serta kemungkinan

adanya hipertensi sekunder.

Pengukuran tekanan darah :

a. Pengukuran rutin di kamar periksa.

b. Pengukuran 24 jam (Ambulatory Blood Pressure Monitoring-ABPM)

c. Pengukuran sendiri oleh pasien

Pemeriksaan penunjang pasien hipertensi terdiri dari :

a. Tes darah rutin,

b. Glukosa darah (sebaiknya puasa),

c. Profil lipid,

d. Asam Urat,

e. Fungsi ginjal,

g. Urinalisis,

h. Elektrokardiogram,

i. Enzim jantung.

Pada pasien hipertensi, beberapa pemeriksaan untuk menentukan

adanya kerusakan organ dapat dilakukan secara rutin, sedang

pemeriksaan lainnya hanya dilakukan bila ada kecurigaan yang didukung

oleh keluhan dan gejala pasien. Pemeriksaan untuk mengevaluasi adanya

kerusakan organ target meliputi :

a. Jantung

1) Pemeriksaan fisik,

2) Foto polos dada,

3) Elektrokardiografi

4) Ekokardiografi.

b. Pembuluh darah

1) Pemeriksaan fisis termasuk perhitungan pulse pressure,

2) Ultrasonografi karotis

3) Fungsi endotel (masih dalam penelitian).

c. Otak

1) Pemeriksaan neurologis,

2) Computed Tomography (CT) scan kepala atau Magnetic

Resonace Imaging (MRI).

d. Mata

e. Fungsi Ginjal

1) Pemeriksaan fungsi ginjal dan penentuan adanya protein

uria, mikroalbuminuria/makroalbuminuria serta rasio albumin

kreatinin urin,

2) Perkiraan laju filtrasi glomerulus (Gray dkk, 2005).

II.2.4. Hipertensi Terhadap Risiko Stroke

Hipertensi yang terjadi pada penderita stroke apabila terjadi

peningkatan rata-rata dua atau lebih tekanan darah yang menetap di atas

batas normal yang disepakati, yaitu Tekanan Darah Diastolik (TDD) ≥ 90 mmHg atau Tekanan Darah Sistolik (TDS) ≥ 140 mmHg pada waktu sebelum atau 4 minggu setelah terjadinya stroke atau jika mereka

menerima obat anti hipertensi sebelum terjadinya stroke (Vemmos dkk,

2004).

Penelitian yang dilakukan Lohano dkk (2014), hampir 52.3 % dari

pasien memiliki hipertensi dengan laki-laki lebih sering. Data ini konsisten

dengan studi sebelumnya mengenai gender yang menunjukkan dominasi

antara laki-laki, dan dilaporkan pada pria telah menurun dari 2,8% pada

tahun 2006 menjadi 2,5% di tahun 2009, dan kemudian meningkat

menjadi 2,7% di 2010 oleh Idris dkk (2006) yang disitasi pada penelitian

Lohano dkk (2014). Penelitian ini juga menyatakan 281 total pasien stroke

memiliki faktor risiko hipertensi dimana 147 (52.3%) perdarahan

intraserebral, 128 (45,5%) stroke iskemik, dan 6 pasien (2.2%)

total pasien terdapat 158 (56,2%) memiliki faktor risiko diabetes melitus,

153 (54,8%) perokok, dan 139 (49,5%) obesitas.

Menurut Khan JA dkk yang disitasi dari penelitian Lahano dkk

(2014) dan Vohra dkk (2000) melaporkan 26% dari pasien dengan umur

15-45 tahun menderita stroke. Sedangkan, menurut American Heart

Association, stroke dapat terjadi pada setiap usia tapi risiko ganda setiap

dekade setelah usia 55.

Sebagian besar pasien di Pakistan dengan stroke memiliki penyakit

komorbiditas seperti hipertensi, diabetes melitus, rokok, dislipidemia, dan

obesitas. Dalam penelitian ini, tekanan darah tinggi adalah faktor risiko

untuk stroke iskemik yang lebih dari stroke hemoragik. Namun hipertensi

lebih sering terlihat dalam penanganan pasien yang mengalami iskemik.

Bagaimanapun hipertensi merupakan faktor risiko tersering pada stroke

iskemik tetapi hasilnya tidak mencapai nilai yang signifikan (Lahano dkk,

2014).

Aterosklerosis merupakan penyebab lebih dari separuh kematian di

negara-negara maju di Barat. Penyakit ini merupakan penyakit arteri yang

berkembang secara perlahan, dengan penebalan intima terjadi akibat

penumpukan fibrosa yang secara bertahap akan menyempitkan lumen

dan secara bertahap menjadi tempat perdarahan dan pembentukan

trombus (Silbernagl, 2007).

Akibat penimbunan plak adalah penyempitan lumen yang

menyebabkan iskemik dan kekauan dinding pembuluh darah,

menyebabkan emboli perifer (contohnya stroke) serta perdarahan ke

dalam plak (penyempitan oleh hematom) dan dinding pembuluh darah.

Karena melemah, dinding pembuluh darah melebar (aneurisma), dan

bahkan mengalami ruptur dengan menimbulkan perdarahan, yang

berbahaya ke jaringan sekitarnya, misalnya dari aorta atau pembuluh

darah otak (perdarahan intraserebral yang hebat) (Silbernagl, 2007).

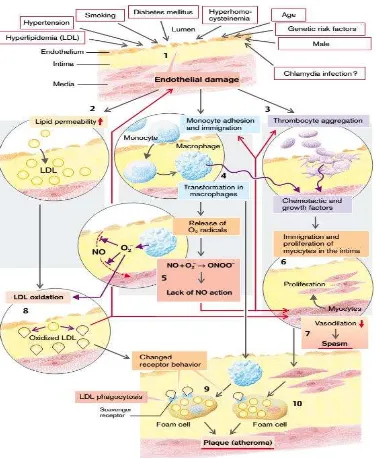

Gambar 2. Response to Injury Hypothesis of Atherosclerosis Genesis

II.3. DISLIPIDEMIA

II.3.1. Definisi

Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai

dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma.

Kelaianan fraksi lipid yang utama adalah kenaikan kadar kolesterol total,

kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL), trigliserida, serta penurunan

kadar kolesterol High Density Lipoprotein (HDL) (Jellinger dkk, 2012).

Menurut klasifikasi National Cholesterol Education Panel Adult

Treatment Panel (NCEP-ATP) ke III kriteria dislipidemia adalah penurunan

kadar kolesterol HDL ≤ 40 mg/dl, peningkatan kadar kolesterol LDL ≥ 100 mg/dl, peningkatan kadar kolesterol total ≥ 200 mg/dl, peningkatan kadar trigliserida ≥ 150 mg/dl (Grundy dkk, 2002).

II.3.2. Kolesterol Total

Penelitian yang dilakukan di Amerika, pada laki-laki berusia antara

35 dan 57 tahun, risiko kematian akibat perdarahan intrakranial adalah

tiga kali lebih tinggi pada mereka dengan kolesterol total kurang dari 4,13

mmol/L daripada orang dengan kadar yang lebih tinggi. Orang

Jepang-Amerika di Hawaii, insiden perdarahan intraserebral adalah meningkat

2,55 kali lipat pada pria dengan kolesterol total kurang dari 4,89 mmol/L

(Suh dkk, 2001).

II.3.3. Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)

Low Density Lipoprotein (LDL) dianggap sebagai salah satu faktor

risiko kardiovaskular yang lebih penting, dan LDL dikenal memiliki potensi

memulai peradangan dan pembentukan plak dalam dinding pembuluh

darah, yang menghambat aliran darah di arteri. Kolesterol LDL

adalahfaktor yang kuat dalam reaki oksidasi daripada kolesterol total dan

kolesterol HDL, dimana mengendalikan kadar kolesterol LDL pada pasien

dengan stroke iskemik dapat memperbaiki prognosis mereka (Tian dkk,

2014).

II.3.4. Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)

Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL) sebagai antioksidan,

memainkan peran penting dalam patogenesis stroke iskemik akut dengan

menghambat oksidasi fosfolipid dan aktivitas LDL yang dimodifikasi. Hal

ini juga ditetapkan bahwa peningkatan kadar dan/atau fungsi HDL dan

apolipoprotein dapat melindungi pembuluh darah besar terhadap cedera

(Tian dkk, 2014).

Pada penelitian selama 10 tahun yang dilakukan di Jepang, pria

dan wanita menunjukkan bahwa kadar kolesterol HDL rendah (< 30 mg/dL

[0,78 mmol/L]) menyebabkan dan secara independen meningkatan risiko

stroke secara signifikan, terutama stroke iskemik. Selain itu, penelitian The

Copenhagen City Heart Study mengungkapkan bahwa kolesterol HDL

terkait dengan insiden stroke non-hemoragik Relative Risk (RR), 1,18 tiap

penurunan 10 mg/dL [0,26 mmol/L]). Pasien dengan rendahnya kadar

kolesterol HDL menunjukkan 3 kali risiko lebih tinggi pada semua stroke

II.3.5. Trigliserida

Meskipun mekanisme hubungan antara kadar trigliserida dan

perdarahan intraserebral tidak diketahui, ada beberapa penjelasan yang

mungkin. Beberapa penelitian mengatakan bahwa kadar trigliserida tinggi

mendukung keadaan prothrombotik karena memiliki hubungan yang positif

dengan vitamin K bergantung faktor koagulasi VII dan IX, dan dengan

penghambatan aktivitas plasminogen dan viskositas darah (Wieberdink

dkk, 2011).

II.3.6. Rasio Kolesterol Total/ High Density Lipoprotein (HDL)

Terdapat bukti bahwa rasio kolesterol total/HDL adalah prediktor

signifikan penyakit kardiovaskular, dan prediksi risiko yang lebih kuat

daripada kolesterol total atau kolesterol HDL sendiri. Namun, hubungan

kolesterol total, kolesterol HDL dan rasio kolesterol Total/HDL dengan

resiko jenis stroke kurang jelas. Beberapa penelitian telah menemukan

bahwa peningkatan kolesterol total dapat meningkatkan risiko semua

stroke dan terutama risiko stroke iskemik, sedangkan penelitian lain telah

menemukan tidak ada hubungan atau terdapat hubungan yang lemah

pada risiko stroke (Zhang dkk, 2012).

II.3.7. Dislipidemia Terhadap Risiko Stroke

Bukti hubungan kausal profil lipid dan stroke tidak konsisten dan

kebanyakan studi skala besar risiko kolesterol dan stroke tidak

membedakan antara stroke iskemik dan hemoragik (Bharosay dkk, 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tian dkk (2014), kadar

kejadian stroke iskemik akut. Dislipidemia merupakan faktor risiko besar

untuk PJK tetapi perannya dalam patogenesis stroke iskemik masih belum

jelas. Dilaporkan oleh Kurt dkk (2007) dan Shahar dkk (2003) bahwa

kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan kolesterol HDL yang terkait

dengan faktor risiko untuk stroke iskemik.

Shahar dkk (2003) dan Bowman dkk (2003) melaporkan kurangnya

hubungan antara lipid dan stroke. Dari 296 penderita stroke dan kontrol,

menemukan bahwa kadar kolesterol total, trigliserida maupun kolesterol

HDL dikaitkan dengan risiko stroke iskemik, meskipun rasio total

kolesterol/kolesterol HDL yang tinggi meningkatkan risiko (Bowman dkk

(2003).

II.4. MEROKOK

II.4.1. Definisi

Merokok adalah menghisap rokok, dimana rokok merupakan salah

satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap

dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana

rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung

nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Tembakau menyebabkan penyakit dan bertanggung jawab dalam

kematian yang terjadi di negara-negara dengan penghasilan tertinggi

seperti Amerika Serikat maupun di dunia global (Jha dkk, 2014). Secara

drastis setelah usia 65 tahun, ini secara langsung berhubungan dengan

penyakit yang berkaitan dengan merokok (Shah dan Cole, 2010).

Perokok dapat dibagi menjadi perokok ringan (1-9 batang per hari),

perokok moderat (20-39 batang per hari), perokok berat (> 40 batang

rokok per hari) (Agus dan Tjahyana, 2011). Sedangkan berdasarkan

waktunya menurut National Health Interview Survey (NHIS) tahun 2007

dapat dibagi menjadi current smoker adalah merokok > 100 batang

selama hidupnya, setiap harinya, atau beberapa hari. Former smoker

adalah seseorang yang merokok > 100 batang selama hidupnya, dan

sekarang sudah berhenti merokok. Never smoker adalah seseorang yang

tidak pernah merokok ≥ 100 batang selama hidupnya (Ponniah, 2008).

II.4.2. Rokok Terhadap Risiko Stroke

Penelitian yang dilakukan oleh Shah dan Cole (2010) yang

dilakukan pada seluruh etnis dan populasi menunjukkan sebuah

hubungan yang kuat antara merokok dan risiko stroke, dimana perokok

memiliki setidaknya dua sampai empat kali lipat terjadinya risiko stroke

dibandingkan dengan bukan perokok atau individu yang telah berhenti

merokok lebih dari 10 tahun sebelumnya.

Dalam satu studi Zhang dkk (2005) pada 526 kasus stroke yang

dilaporkan bahwa wanita yang tinggal bersama suami yang merokok

dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke dan prevalensi meningkat

dengan peningkatan intensitas dan durasi suami merokok. Suami

batang per hari 1,32 (95% CI: 1,01-1,72), dan ≥20 batang per hari 1,62 (95% CI: 1,28-2,05)

Berdasarkan penelitian cross sectional yang dilakukan pada 91

pasien stroke pada tahun 2013, terdiri dari 71 perokok aktif dan 41 pasien

yang berhenti merokok. Didapatkan insiden terjadinya stroke iskemik

(n=46) lebih besar daripada stroke hemoragik (n=42), hal ini disebabkan

rokok mengurangi aliran darah serebral, yang dapat meningkatkan risiko

pembentukan bekuan dan risiko stroke berikutnya melalui fenomena

perlambatan aliran atau stasis (Lahano dkk, 2014).

Selain itu karboksihemoglobinemia, peningkatan agregasi

trombosit, peningkatan kadar fibrinogen, berkurangnya kolesterol HDL,

dan efek toksik langsung dari senyawa seperti 1,3-butadiena, dapat

mempercepat aterosklerosis dalam hewan model. Paparan asap

tembakau pada percobaan juga telah dikaitkan dengan perkembangan

aterosklerosis yang diukur dengan ultrasound model B pada dinding arteri

karotis, juga pada kerusakan awal arteri pada dilatasi endotelium arteri

brakialis. Pada akhirnya, patogenesis terjadinya stroke meningkat pada

populasi yang terpapar asap rokok disertai dengan proses aterogenesis

(Shah dan Cole, 2010).

II.5. ASAM URAT

II.5.1. Definisi

Asam urat adalah produk akhir degradasi nukleotida purin, yang

5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate (PRPP) menjadi determinan mayor

biosintesis asam urat (Fauci dkk, 2009).

Kadarnya normal bila dalam rentang 2,5-8 mg/dl pada pria dan

1,5-6,0 mg/dl pada wanita (Kratz dkk, 2004). Belum ada kadar yang diterima

secara universal, namun biasanya didefinisikan sebagai hiperurisemia bila

kadar asam urat > 6,8 mg/dL (Kim dkk, 2009).

II.5.2. Asam Urat Terhadap Risiko Stroke

Dalam penelitian prospektif selama 12-15 tahun pada 5700 laki-laki

dan perempuan dari populasi umum dengan menyingkirkan faktor risiko

diabetes melitus dan penyakit kardiovaskular, dalam 87 µmol/L

peningkatan serum asam urat secara signifikan berhubungan dengan

peningkatan stroke iskemik (31%) pada laki-laki, menyebabkan

peningkatan risiko kematian pada laki-laki (11%) dan perempuan (16%).

Hal ini disebabkan serum asam urat memilik dampak yang

membahayakan dalam fungsi platelet dan menyebakan disfungsi endotel

(Storhaug dkk, 2013).

Menurut Vannorsdall dkk (2008) peningkatan serum asam urat

berhubungan dengan stroke iskemik disebabkan oleh kegagalan tonus

vaskular dan disfungsi endotel yang menyebabkan terbentuknya iskemik

pada akhirnya cairan serebropinal melewati blood brain bariier dan

menyebabkan edema.

Penelitian oleh Chen dkk (2009) pada pasien penyakit

kardiovaskular dan stroke iskemik dengan rata-rata usia ± 51,5-11,5

dari peserta, dengan dominasi laki-laki (39,7% pria, wanita 11.3%). kadar

asam urat serum meningkat seiring pertambahan usia pada wanita tetapi

tidak pada pria. Kadar asam urat meningkat pada 81.3% laki-laki antara 5

dan 9 mg/dl, tetapi kebanyakan wanita (88.8%) memiliki kadar asam urat

< 7 mg / dl.

Zhang dkk (2010) melakukan penelitian tentang hubungan antara

kadar asam urat dengan outcome klinis pada 585 pasien stroke dewasa

muda di Cina. Didapatkan bahwa kadar asam urat yang rendah lebih

banyak dijumpai pada pasien stroke derajat berat (p=0,02). Pasien

dengan infark serebri yang disebabkan oleh sumbatan pada pembuluh

darah kecil memiliki kadar asam urat yang lebih tinggi (p=0,01) dan skor

mRS yang lebih rendah (p<0,01), dan sebaliknya kadar asam urat yang

paling rendah dan skor mRS yang tertinggi dijumpai pada pasien dengan

infark serebri kardiogenik.

II.6. OBESITAS

II.6.1. Definisi

Menurut The Practical Guide: Identification, Evalution, and

Treatment of Overweight and Obesity in Adults obesitas adalah apabila

Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 30 kg/m2 dimana obesitas ini merupakan salah satu isu kesehatan global yang paling serius (Wadden dkk, 2002).

Prevalensi obesitas telah meningkat selama 2 dekade. Pada tahun

2008, 1,5 milyar orang dewasa (umur ≥20 tahun) adalah overweight dan lebih dari 200 juta orang dan hampir 300 juta wanita adalah obes dimana

abdominal fat, indeks massa tubuh, serta lingkar pinggang dan panggul

(Hussein dkk, 2012).

II.6.2. Klasifikasi

Indeks Massa Tubuh yaitu suatu pengukuran antropometrik

sederhana dimana berat badan dibagi dengan kuadrat tinggi badan, yang

merupakan suatu alat skrining untuk overweight dan obesitas yang paling

sering digunakan. Indeks Massa Tubuh sering digunakan karena

berkaitan erat dengan kadar lemak tubuh. Pengukurannya relatif mudah

dan murah serta merupakan suatu metode yang non invasif untuk menilai

status gizi seseorang (Duncan dkk, 2009; Bigaard dkk, 2005).

Indeks Massa Tubuh merupakan metode pengukuran yang

direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) untuk menilai

massa lemak tubuh. Dimana Indeks Massa Tubuh menghasilkan suatu

pengukuran total lemak tubuh yang lebih akurat bila dibandingkan dengan

pengukuran berat badan saja (Wadden dkk, 2002).

Indeks Massa Tubuh dapat dinilai dari hasil berat badan (BB) dalam

kilogram (kg) dibagi dengan kuadrat tinggi badan (TB) dalam meter (m).

Dapat disederhanakan dalam rumus berikut (Wadden dkk, 2002; Suyono

dkk, 2011).

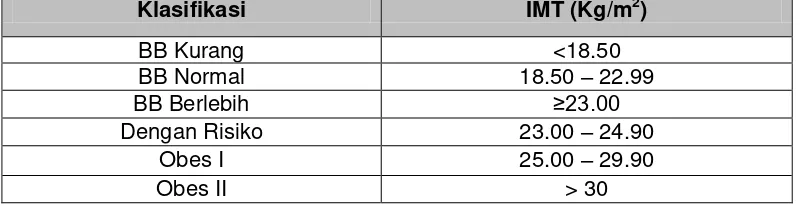

Tabel 4. Klasifikasi IMT berdasarkan WHO dalam The Asia-Pacific Perspective : Redifining Obesity and Its Treatment

Klasifikasi IMT (Kg/m2)

BB Kurang <18.50

BB Normal 18.50 – 22.99

BB Berlebih ≥23.00

Dengan Risiko 23.00 – 24.90

Obes I 25.00 – 29.90

Obes II > 30

Dikutip dari : Suyono S, Waspadji S, Soegondo S, Soewondo P, Subekti I, Semiardji G, dkk. 2011. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia.

II.6.3. Obesitas Terhadap Risiko Stroke

Obesitas dan stroke adalah dua masalah utama kesehatan

masyarakat di seluruh dunia, obesitas dan khususnya obesitas abdomen

berperan utama dalam patogenesis beberapa metabolik, jantung dan

gangguan medis serebrovaskular (Hussein dkk, 2012).

Jaringan adiposa tidak lagi dilihat sebagai sebuah repositori pasif

untuk penyimpanan triasilgliserol dan menjadi sumber asam lemak bebas

(Free Fatty Acids / FFAs). Pre-adiposit berkembang menjadi adiposit

matur. Adiposit matur merupakan organ parakrin dan endokrin aktif yang

mensekresi sejumlah mediator untuk proses metabolisme. Senyawa yang

mempengaruhi adipogenesis diantaranya lipoprotein lipase, cholesterol

ester transfer protein, angiotensinogen, faktor komplemen, interleukin-6

(IL-6), prostaglandin, Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-), dan NO (Smith dan Minson, 2012).

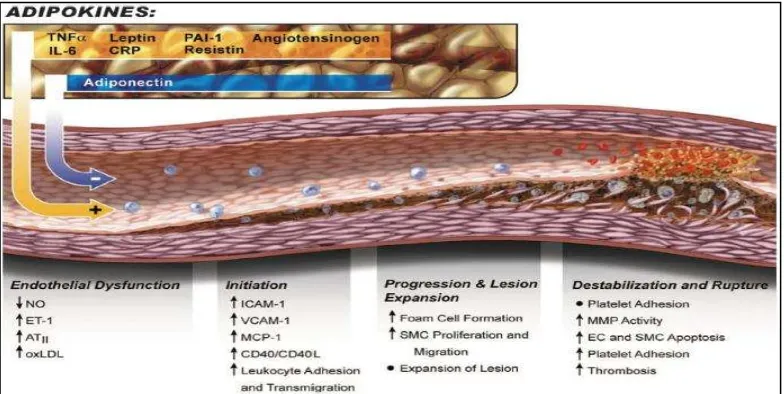

Jaringan adiposa diakui sebagai sumber yang kaya mediator

proinflamasi yang dapat langsung menyebabkan cedera atau injuri

pro-inflamasi atau adipokin diantaranya TNF-, IL-6, leptin, Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1), angiotensinogen, resistin, dan C-Reactive

Protein (CRP) (Gambar 3). Di sisi lain, NO dan adiponektin memberikan

perlindungan terhadap inflamasi dan resistensi insulin yang berkaitan

dengan obesitas (obesity-linked insulin resistance) (Smith dan Minson,

2012).

Gambar 3. Adipokin Anti- dan Pro-Inflamatori.

Diunduh dari : Smith, M., M., Minson, C., T., 2012. Obesity and Adipokines: Effect on Sympathetic Overactivity. J Physiol. 590 (8);1787-1801.

II.7. DIABETES MELITUS

II.7.1. Definisi

Menurut American Diabetes Association (ADA) tahun 2010,

diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin,

kerja insulin, atau kedua – duanya (Suyono dkk, 2011).

Diabetes Melitus (DM) adalah suatu penyakit metabolik yang

peningkatan frekuensi buang air kecil, dan peningkatan rasa haus serta

lapar (Zychowska dkk, 2013; Tjokroprawiro, 2007).

II.7.2. Klasifikasi

Diabetes melitus diklasifikasikan berdasarkan etiologinya menjadi

empat jenis yaitu diabetes melitus tipe 1, diabetes melitus tipe 2, tipe

spesifik lainnya, dan gestasional diabetes seperti yang terlihat pada tabel

5 di bawah ini. Diabetes melitus tipe 1 adalah diabetes yang

dikarakteristikan dengan defisiensi insulin yang berkaitan dengan lesi

destruktif pada sel β pankreas, biasanya terjadi pada usia muda, tetapi dapat terjadi pada semua usia. Diabetes melitus tipe 2 adalah diabetes

yang disebabkan oleh kombinasi dari penurunan sekresi insulin dan

sensitivitas terhadap insulin. Tahap awal dari diabetes melitus tipe 2

dikarakteristikan oleh resistensi insulin sehingga menyebabkan

peningkatan kadar glukosa post-prandial. Biasanya terjadi pada dewasa,

di mana penderita diabetes tipe ini umumnya mengalami obesitas dan

kurang beraktivitas (Ryden dkk, 2007).

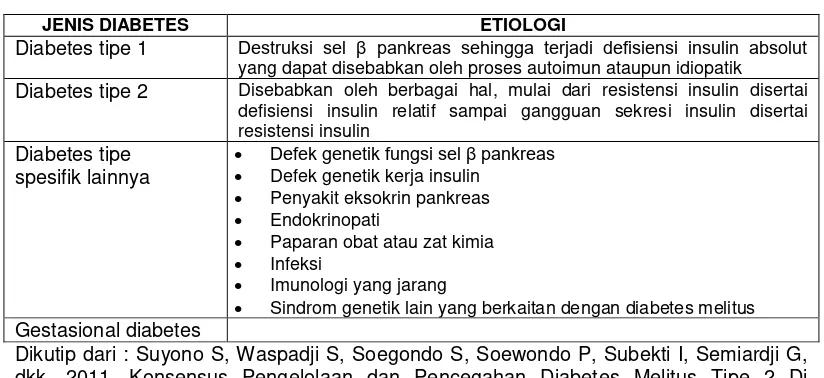

Tabel 5. Klasifikasi Diabetes Melitus Berdasarkan Etiologinya

JENIS DIABETES ETIOLOGI

Diabetes tipe 1 Destruksi sel β pankreas sehingga terjadi defisiensi insulin absolut

yang dapat disebabkan oleh proses autoimun ataupun idiopatik

Diabetes tipe 2 Disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai gangguan sekresi insulin disertai resistensi insulin

Diabetes tipe spesifik lainnya

Defek genetik fungsi sel β pankreas

Defek genetik kerja insulin

Penyakit eksokrin pankreas

Endokrinopati

Paparan obat atau zat kimia

Infeksi

Imunologi yang jarang

Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes melitus

Gestasional diabetes

II.7.3. Diagnosis

Diagnosis diabetes melitus ditegakkan atas dasar pemeriksaan

kadar glukosa darah. Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya

glukosuria. Untuk menentukan diagnosis dari diabetes melitus perlu

dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah secara enzimatik dengan

bahan darah plasma vena. Penggunaan bahan darah utuh (whole blood),

vena, ataupun kapiler tetap dapat dipergunakan dengan memperhatikan

angka – angka kriteria diagnostik yang berbeda sesuai pembakuan oleh WHO. Sedangkan untuk tujuan pemantauan hasil pengobatan dapat

dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler

dengan glukometer (Suyono dkk, 2011).

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penderita diabetes

melitus. Kecurigaan adanya diabetes melitus perlu dipikirkan apabila

terdapat keluhan klasik seperti poliuria, polidipsia, polifagia, dan

penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Keluhan

lain dapat berupa lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan

disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulvae pada wanita (Suyono dkk,

2011).

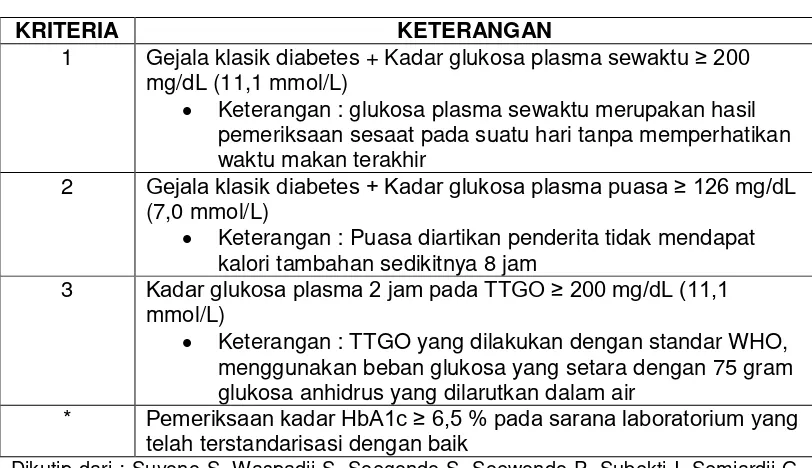

Diagnosis dari diabetes melitus dapat ditegakkan melalui tiga cara

seperti yang terangkum dalam tabel 6 di bawah ini. Pertama jika keluhan

klasik ditemukan, maka pemeriksaan glukosa plasma sewaktu > 200

mg/dL sudah cukup untuk menegakkan diagnosis diabetes melitus. Kedua

Meskipun TTGO dengan beban 75 g glukosa lebih sensitif dan spesifik

dibanding dengan pemeriksaan glukosa plasma puasa, namun

pemeriksaan ini memiliki keterbatasan tersendiri. TTGO sulit untuk

dilakukan berulang – ulang dan dalam praktek sangat jarang dilakukan karena membutuhkan persiapan khusus. Pemeriksaan Hemoglobin A1c

(HbA1c) juga telah direkomendasikan oleh ADA pada tahun 2011 sebagai

salah satu kriteria dalam mendiagnosis diabetes melitus. Kadar HbA1c ≥ 6,5 % yang pemeriksaannya dilakukan pada sarana laboratorium yang

telah distandarisasi menjadi salah satu kriteria dalam mendiagnosis

diabetes melitus (Suyono dkk, 2011).

Tabel 6. Kriteria Diagnosis Diabetes Melitus

KRITERIA KETERANGAN

1 Gejala klasik diabetes + Kadar glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L)

Keterangan : glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir

2 Gejala klasik diabetes + Kadar glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L)

Keterangan : Puasa diartikan penderita tidak mendapat kalori tambahan sedikitnya 8 jam

3 Kadar glukosa plasma 2 jam pada TTGO ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L)

Keterangan : TTGO yang dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa yang setara dengan 75 gram glukosa anhidrus yang dilarutkan dalam air

* Pemeriksaan kadar HbA1c ≥ 6,5 % pada sarana laboratorium yang telah terstandarisasi dengan baik

Dikutip dari : Suyono S, Waspadji S, Soegondo S, Soewondo P, Subekti I, Semiardji G, dkk. 2011. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Di Indonesia 2011. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia.

II.7.4. Diabetes Melitus Terhadap Risiko Stroke

Diabetes Melitus (DM) merupakan risiko mayor pada stroke dan

berhubungan dengan meningkatnya angka mortalitas. Telah dikemukakan

didapatkan 2,5 - 3,5 kali lebih tinggi pada DM dibandingkan bukan DM dan

risiko relatif dari stroke pada pasien dengan DM mencapi maksimum pada

grup umur muda 40-55 tahun dan proporsi wanita lebih besar sehingga

sangat penting untuk mendeteksi dan mengobati pasien DM usia muda

dan wanita sedini mungkin (Basjiruddin, 2009).

Pada penelitian berbasis populasi di Finland, DM merupakan faktor

risiko untuk infark serebri dengan RR 3,26 dengan topik di subkortikal atau

infark lakunar akibat kelainan vaskular yang kecil sesuai dengan

patofisiologi stroke pada DM, sedangkan perdarahan intraserebral atau

subaraknoid jarang dijumpai (Zafar dkk, 2007).

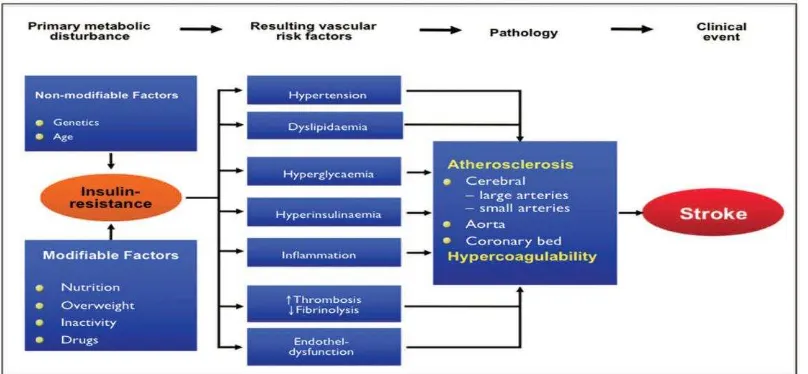

Walaupun hubungan erat antara DM dan penyakit vaskular belum

dimengerti secara jelas, hilangnya peranan pengubahan pengaturan dari

endotel dapat dilibatkan dalam patogenesis komplikasi vaskular pada DM.

Patogenesis ini tampaknya berhubungan dengan beban glikasi

(glucosetoxicity) dan oksidasi berlebihan, gangguan fungsi endotel,

kegagalan fibrinolisis, dan resistensi indulin selanjutnya diikuti dengan

komplikasi makrovaskular (Basjiruddin, 2009).

Pada DM yang lama juga akan terjadi ketidakseimbangan antara,

faktor vasodilator dan konstriktor, mediator tromboik dan fibrinolitik, serta

bahan-bahan penghambat dan perangsang pertumbuhan yang berkaitan

dengan penurunan produksi pelepasan dan atau aktifasi NO yang pada

Gambar 4. Insulin Resisten dan Perkembangannya Menjadi Stroke

Dikutip dari : Sander, D., Sander, K., Poppert, H. 2008. Stroke In Type 2 Diabetes. British Journal of Diabetes and Vascular Disease. 8: 222-229.

Capes dkk melaporkan stress hiperglikemi menjadi prediksi risiko

kematian yang lebih tinggi paska stroke dan rendahnya perbaikan

fungsional pada pasien yang bertahan hidup lebih lama. Pada pasien

dengan kadar glukosa darah puasa lebih dari 13,4 mmol/L dan kadar

HBA1c lebih dari 10% risiko stroke kira-kira lebih tinggi 2 kali lipat

dibandingkan dengan kontrol metabolik baik. Terdapat hubungan yang

bermakna antara peningkatan kadar glukosa puasa, postprandial, dan

HBA1c dan insiden stroke, yang tidak tergantung pada faktor tradisional

kardiovaskular lainnya dengan tipe diabetes melitus tipe 2 (Basjiruddin,

2009).

II.8. RIWAYAT STROKE DALAM KELUARGA

II.8.1. Riwayat Stroke Dalam Keluarga Terhadap Risiko Stroke

Menurut Mvundura dkk (2010) riwayat stroke dalam keluarga

merupakan faktor independen terjadinya stroke 4 kali lipat pada orang

dalam keluarga sedang atau rendah. Penelitian ini mendefinisikan risiko

dalam keluarga menjadi tiga: tinggi, sedang, rendah.

Risiko tinggi jika terjadinya stroke akut pada satu atau lebih kerabat

pertama (ibu, ayah, atau saudara kandung), dua atau lebih kerabat

kedua (bibi, paman, atau kakek--nenek), sedikitnya satu kerabat

kedua dengan stroke akut dan dua atau lebih kerabat kedua

dengan stroke lama.

Risiko sedang jika kerabat pertama dengan stroke lama, kerabat

pertama dengan stroke lama dan kerabat kedua dengan stroke

akut, hanya satu kerabat pertama dan kerabat kedua mengalami

stroke lama, dua atau lebih kerabat kedua dengan stroke lama.

Risiko rendah jika tidak dijumpai riwayat stroke dalam keluarga

pada setiap onset atau riwayat keluarga yang tidak diketahui, hanya

satu kerabat kedua dengan stroke lama dari kedua garis keturunan,

satu dari kerabat kedua dengan stroke akut dari kedua garis

keturunan.

Hasil dari studi kasus kontrol dan kasus-kasus sebelumnya

menunjukkan bahwa riwayat keluarga positif stroke (FHstroke) merupakan

faktor risiko independen untuk terjadinya stroke lakunar. Fenotip stroke

lakunar dapat dibedakan berdasarkan adanya patogenesis infark

asimtomatik lakunar yaitu lesi iskemik pada white matter atau perdarahan

otak (microbleeds). Penelitian tentang riwayat keluarga berperan sebagai

faktor risiko stroke. Penelitian di mana stroke telah diklasifikasikan oleh

keluarga positif stroke adalah faktor risiko independen untuk stroke

lakunar, terutama pada pasien usia muda (Knottnerus dkk, 2011).

Pada manusia, penelitian pada manusia kembar telah

menunjukkan bahwa riwayat keluarga positif stroke adalah faktor risiko

untuk stroke, kembar monozigot lebih cenderung menjadi penyerta

daripada kembar dizigot (OR, 1,65; 95% CI 1.2 hingga 2.3) (Flossmann

dkk, 2004).

Menurut penelitian Seshadri dkk (2010) penderita stroke usia

kurang dari 65 tahun meningkatkan risiko empat kali lipat terjadinya stroke

pada keturunannya (HR 3.79; 95% CI 1.90–7.58) sedangkan penderita dengan stroke usia lebih dari 65 tahun meningkatkan risiko hanya dua kali

II.9. KERANGKA TEORI

Dislipidemia Asam Urat Diabetes Melitus

Hipertensi Obesitas

Aterosklerosis lebih dari separuh kematian di negara-negara maju di Barat. Penyakit arteri yang berkembang secara perlahan, dengan penebalan intima

penumpukan fibrosa yang secara bertahap akan menyempitkan lumen dan secara bertahap tempat perdarahan dan pembentukan trombus (Silbernagl dan Lang, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Suh dkk, yang menilai risiko relatif kejadian stroke hemoragik terhadap hipertensi derajat III di Korea menunjukkan 33,3 % dibandingkan pasien dengan tensi normal (Sturgeon dkk, 2007).

Sebagian besar pasien di Pakistan dengan stroke memiliki penyakit komorbiditas seperti hipertensi, diabetes melitus, rokok, dislipidemia, dan obesitas. Dalam penelitian ini, tekanan darah tinggi adalah faktor risiko untuk stroke iskemik yang lebih dari stroke hemoragik. (Lahano dkk, 2014)

Penumpukan fibrosa menyempitkan lumen iskemik dan kekauan dinding pembuluh darah, pembentukan trombus yang menyumbat lumen emboli perifer serta perdarahan ke dalam plak

Merokok disebabkan oleh sumbatan pada pembuluh darah kecil memiliki kadar asam urat yang lebih tinggi proporsi wanita lebih besar sehingga sangat penting untuk untuk infark serebri dengan Relative Risk 3,26 dengan Penelitian yang dilakukan di

Amerika, pada laki-laki berusia plak dalam dinding pembuluh darah, yang menghambat aliran darah di arteri (Tian dkk, 2014).

II.10. KERANGKA KONSEP

Stroke

Merokok

Dislipidemia Asam Urat Diabetes Melitus

Hipertensi Riwayat Stroke

Dalam Keluarga Obesitas