VISI KADIN INDONESIA DAN PERAN BIROKRASI

Tulus Tambunan

Kadin Indonesia, 2007

Visi Kadin

Visi Kadin Indonesia 2010 menekankan pada pembangunan sektor industri. Ada tiga misi utama

pembangunan industri nasional atau industrialisasi, yakni

(1) Pertumbuhan ekonomi di atas 7% (atau paling tidak sama seperti pertumbuhan rata-rata per tahun pada

era Orde Baru), melalui: (a) peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi seperti elektronika dan

komponen elektronika, otomotif dan komponen otomotif, industri padat modal dan keterampilan sumber

daya manusia seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu dan alas kaki; (b) peningkatan kapasitas

ekspor produk industri olahan berbasis bahan baku migas dan non-Migas, yang berasal dari eksplorasi

sumur minyak dan gas alam yang baru; dan (c) pembangunan 9 (sembilan)

refineries

yang

diintegrasikan dengan pengembangan industri petrokimia, dan pengembangan industri berbasis

teknologi yang menyerap banyak tenaga kerja.

(2) Peningkatan daya tarik investasi dan daya saing bangsa, melalui: (a) langkah restrukturisasi untuk

penciptaan struktur biaya produksi yang kompetitif dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam

negeri dari industri pengembang infrastruktur seperti pengembang jalan tol, industri pembangkit sumber

enersi, industri telekomunikasi; dan (b).implementasi kebijakan pendalaman struktur industri untuk

mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan komponen setengah jadi, dengan pengembangan

klaster industri pendukung dan jaringan industri komponen, agar terjadi: (i). pengurangan impor bahan

baku dan produk komponen setengah jadi, dengan kebijakan stimulus fiskal bagi terciptanya jaringan

industri pendukung dan industri komponen pada sektor elektronika dan otomotif, (ii). penciptaan dan

implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk rintangan-rintangan non-tarif bagi produk industri

negara lain, (iii). pemberantasan penyelundupan untuk menghilangkan distorsi pasar domestik, (iv)

pembenahan infrastruktur jalan raya dari kawasan industri ke pelabuhan bongkar muat dan bandara,

untuk penurunan biaya transportasi, logistik dan distribusi produk industri ke pasar, dan (v) modernisasi

alat peralatan produksi dengan penggunaan mesin berenergi efisien dan ramah lingkungan.

peningkatan efisiensi dan produktivitas, dengan pengembangan klaster industri dan modernisasi

permesinan.

Untuk mencapai tiga misi tersebut, ada tiga ujung tombak kebijakan strategis, yakni: (1) kebijakan untuk

melakukan restrukturisasi total industri nasional; (2) kebijakan untuk melakukan reorientasi arah kebijakan

ekspor bahan mentah; dan (3) kebijakan untuk melakukan penataan ulang tata niaga pasar dalam negeri.

Pengembangan industri nasional menurut visi Kadin tersebut (

roadmap

industri nasional 2010) terfokus

pada pengembangan 10 klaster industri dengan pembagian menurut perannya masing-masing sebagi berikut:

(1) Empat klaster industri unggulan pendongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 7%:

- industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu dan alas kaki

-industri elektronika dan komponen elektronika

-industri otomotif dan komponen otomotif

-industri perkapalan

(2) Tiga klaster industri unggulan peningkatan daya tarik investasi dan daya saing bangsa

-industri pengembang infrastruktur, seperti: industri pembangkit sumber energi, industri telekomunikasi,

pengembang jalan tol, konstruksi, industri semen, baja dan keramik

-industri barang modal dan mesin perkakas

-industri petrokimia hulu/antara, termasuk industri pupuk

(3) Tiga klaster industri unggulan penggerak penciptaan lapangan kerja dan penurunan jumlah orang

miskin:

-industri pengolahan hasil laut & kemaritiman

-industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan, termasuk industri

makanan dan minuman

-industri berbasis tradisi dan budaya, utamanya : industri Jamu, kerajinan kulit-rotan dan kayu

(permebelan), rokok kretek, batik dan tenun ikat

Globalisasi Ekonomi Dunia

batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin

mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan

dengan proses internasionalisasi produksi,

1perdagangan dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan

suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut

terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh

sebuah pemerintah secara individu.

Dalam tingkat globalisasi yang optimal arus produk dan faktor-faktor produksi (seperti tenaga kerja dan modal)

lintas negara atau regional akan selancar lintas kota di dalam suatu negara atau desa di dalam suatu kecamatan. Pada

tingkat ini, seorang pengusaha yang punya pabrik di Surakarta atau Jawa Tengah setiap saat bisa memindahkan

usahanya ke Serawak atau Filipina tanpa halangan, baik dalam logistik maupun birokrasi yang berkaitan dengan

urusan administrasi seperti izin usaha dan sebagainya.

Sekarang ini tidak relevan lagi dipertanyakan negara mana yang menemukan atau membuat pertama kali suatu

barang. Orang tidak tau lagi apakah lampu neon merek Philips berasal dari Belanda, yang orang tau hanyalah bahwa

lampu itu dibuat oleh suatu perusahaan multinasional yang namanya Philips, dan pembuatannya bukan di Belanda

melainkan di Tangerang. Banyak barang yang tidak lagi mencantumkan bendera dari negara asal melainkan logo dari

perusahaan yang membuatnya. Banyak produk dari Disney bukan lagi dibuat di AS melainkan di Cina, dan dicap

made in China. Sekarang ini semakin banyak produk yang komponen-komponennya di buat di lebih dari satu negara

(seperti komputer, mobil, pesawat terbang, dll.). Banyak perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai kantor

pusat bukan di negara asal melainkan di pusat-pusat keuangan di negara-negara lain seperti London dan New York,

atau di negara-negara tujuan pasar utamanya.

Semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang

berbarengan dengan semakin hilangnya kedaulatan suatu pemerintahan negara muncul disebabkan oleh banyak hal,

diantaranya menurut Halwani (2002) adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas

devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif

dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang

semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia. Selain itu,

penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat footloose akibat kemajuan teknologi

(yang mengurangi pemakaian sumber daya alam), semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita, semakin

majunya tingkat pendidikan mayarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang, dan semakin

banyaknya jumlah penduduk dunia.

Derajat globalisasi dari suatu negara di dalam perekonomian dunia dapat dilihat dari dua indikator utama.

Pertama, rasio dari perdagangan internasional (ekspor dan impor) dari negara tersebut sebagai suatu persentase dari

1

jumlah nilai atau volume perdagangan dunia, atau besarnya nilai perdagangan luar negeri dari negara itu sebagai suatu

persentase dari PDB-nya. Semakin tinggi rasio tersebut menandakan semakin mengglobal perekonomian dari negara

tersebut. Sebaliknya, semakin terisolasi suatu negara dari dunia, seperti Korea Utara, semakin kecil rasio tersebut.

Kedua, kontribusi dari negara tersebut dalam pertumbuhan investasi dunia, baik investasi langsung atau jangka

panjang (penanaman modal asing; PMA) maupun investasi tidak langsung atau jangka pendek (investasi portofolio).

Sebagai suatu negara pengekspor (pengimpor) modal neto, semakin besar investasi dari negara itu (negara lain) di

luar negeri (dalam negeri), semakin tinggi derajat globalisasinya. Derajat keterlibatan dari suatu negara (negara lain)

dalam investasi di negara lain (dalam negeri) bisa diukur oleh sejumlah indikator. Misalnya, untuk investasi langsung

oleh rasio dari PMA dari negara tersebut (negara asing) di dalam pembentukan modal tetap bruto di negara lain

(dalam negeri). Sedangkan dalam investasi portofolio diukur oleh antara lain nilai investasi portofolio dari negara

tersebut (negara asing) sebagai suatu persentase dari nilai kapitalisasi dari pasar modal di negara tujuan investasi

(dalam negeri), atau sebagai persentase dari jumlah arus masuk modal jangka pendek di dalam neraca modal dari

negara tujuan investasi (dalam negeri).

Peran dari kemajuan teknologi terhadap proses globalisasi juga diakui oleh Friedman yang mendapat penghargaan

atas bukunya mengenai globalisasi (2002) yang menyatakan berikut ini: era globalisasi dibangun seputar jatuhnya

biaya telekomunikasi – berkat adanya mikrochip, satelit, serat optik dan internet/ Teknologi informasi yang baru ini

mampu merajut dunia bersama-sama bahkan menjadi lebih erat. ……. Teknologi ini juga dapat memungkinkan

perusahaan untuk menempatkan lokasi bagian produksi di negara yang berbeda, bagian riset dan pemasaran di

negara yang berbeda, tetapi dapat mengikat mereka bersama melalui komputer dan komperensi jarak jauh seakan

mereka berada disatu tempat. Demikian juga berkat kombinasi antara komputer dan telekomunikasi yang murah,

masyarakat sekarang dapat menawarkan pelayanan perdagangan secara global - dari konsultasi medis sampai

penulisan data perangkat lunak ke proses data – pelayanan yang sesungguhnya tidak pernah dapat diperdagangkan

sebelumnya. Dan mengapa tidak? Sambungan telepon untuk 3 menit pertama (dalam dolar, thn 1986) antara New

York dan London biayanya adalah 300 dolar di tahun 1930. Sekarang hal itu hampir bebas biaya melalui Internet

(20a). Friedman mengatakan bahwa globalisasi memiliki definisi teknologi sendiri: komputerisasi, miniaturisasi,

digitalisasi, komunikasi satelit, serat optik dan internet.

Besarnya pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap perubahan kehidupan manusia di dunia yang mendorong

proses globalisasi ekonomi semakin pesat sebenarnya sudah diduga sebelumnya oleh sejumlah orang, diantaranya

adalah Alvin Toffler (1980). Menurutnya, akibat progres teknologi, akan terjadi kejutan-kejutan masa depan yang

melahirkan revolusi baru. Kehidupan manusai atau kegiatan ekonomi dunia tidak lagi dipimpin oleh industri, namun

informasi akan muncul sebagai penggerak pendulum. Revolusi informasi yang sarat dengan teknologi akan membawa

perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia sehari-hari yang jauh lebih radikal daripada revolusi industri yang

memerlukan waktu, biaya, lahan, dan pasar yang besar. Toffler mengatakan bahwa revolusi informasi yang dipicuh

oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, akan membawa wajah baru, yakni masyarakat global

Pada tahun 1990-an, muncul seorang futurolog baru bernama John Naisbitt yang lebih rinci dalam memetakan

wajah dunia ke depan dalam publikasinya yang sangat terkenal: Megatrend Asia 2000. Naisbitt meramalkan bahwa

akibat perubahan-perubahan super cepat di Asia, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan sumber daya manusia

(SDM) di kawasan tersebut, pada abad ke 21 akan terjadi pergeseran dalam pusat kegiatan ekonomi dunia dari AS dan

Eropa ke Asia, khususnya Asia Tenggara dan Timur. Walaupun dalam kenyataannya, pergeseran tersebut tidak

terjadi, atau paling tidak tertunda untuk sementara waktu akibat terjadinya krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997/98.

Secara garis besar, Toffler dan Naisbitt mempunyai beberapa kesamaan dalam meramal dunia di masa depan,

diantaranya adalah bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahun merupakan motor penggerak utama proses

globalisasi ekonomi. Perubahan radikal pada teknologi juga telah menciptakan perubahan pada politik, sosial dan

budaya. Mereka juga sependapat bahwa masyarakat dunia dewasa ini sedang memasuki era masyarakat informasi

yang beralih dari masyarakat industri. Artinya adalah bahwa masyarakat tidak bisa lagi menutup diri dari luar karena

teknologi informasi mampu menembus batas-batas wilayah kekuatan negara Pengaruh radikal dari kemajuan

teknologi terhadap kehidupan masyarakat saat ini terutama sangat ketara sekali pada kegiatan bisnis sehari-hari atau

produk-produk yang dihasilkan. Misalnya, fitur hand phone (HP) hampir setiap saat berganti sehingga HP menjelma

menjadi alat bertukar informasi melalui teknologi Internet ataupun SMS, berfungsi sebagai games, kamera digital dan

fungsi-fungsi lainnya. Kemampuan komputer beserta program-programnya semakin canggih. Perubahan teknologi

yang sangat pesat sekarang ini juga telah mempengaruhi agro industri yang semakin tumbuh kencang dengan

varian-varian hasil produk, baik melalui rekayasa genetika maupun akibat penemuan-penemuan varietas unggul. Demikian

juga dalam sektor kesehatan, produk-produknya juga mengalami revolusi dengan banyak ditemukan jenis-jenis obat

(supplement) baru yang memungkinkan manusia lebih sehat atau lebih panjang usianya (Halwani, 2002).

Pada gilirannya, perubahan di sisi suplai (produksi) tersebut telah membuat perubahan di sisi permintaan sesuai

fenomena supply creates its own demand: perilaku konsumen semakin bervariatif mengikuti pilihan produk yang

semakin kompetitif. Perubahan pola konsumen telah terjadi tidak hanya di negara-negara maju tetapi juga di NSB;

tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga di daerah perdesaan atau pedalaman. Walaupun tidak ada data empiris

yang bisa mendukung, tetapi dapat diduga bahwa jumlah penduduk di perdesaan di Indonesia yang sudah pernah

minum coca cola sekarang ini jauh lebih banyak dibandingkan pada awal tahun 1970an; demikian juga jumlah

penduduk di perdesaan yang memiliki HP saat ini jauh lebih banyak dibandingkan pada awal tahun 1990-an. Bahkan

banyak orang yang membeli HP atau rutin menggantinya dengan seri baru bukan karena perlu tetapi karena mengikuti

trend yang sangat dipengaruhi oleh reklame dan pergaulan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Anthony Giddens

(2001) bahwa globalisasi saat ini telah menjadi wacana baru yang menelusup ke seluruh wilayah kehidupan baik di

perkotaan maupun perdesaan. Globalisasi telah memberi perubahan yang radikal dalam semua aspek kehidupan,

mulai dari sosial, budaya, politik, ekonomi, hingga gaya hidup sehari-hari.

Dalam komunikasi juga sangat nyata sekali pengaruh dari kemajuan teknologi yang jangkauannya sudah

menyebar dan melewati batas-batas negara yang semakin mempersempit dunia. Seiring dengan kemajuan teknologi

komunikasi, semakin mudah pula masyarakat untuk mengaksesnya. Misalnya, dapat diduga bahwa saat ini jumlah

80-an. Jumlah orang yang bisa melihat siaran langsung perang Irak II pada pertengahan tahun 2003 diperkirakan jauh

lebih banyak dibandingkan pada saat perang Irak I (Perang Teluk) pada awal tahun 1990-an. Contoh lainnya, menurut

Giddens (2001), sebelum ada teknologi Internet, diperlukan waktu 40 tahun bagi radio di AS untuk mendapatkan 50

juta pendengar. Sedangkan dalam jumlah yang sama diraih oleh komputer pribadi (PC) dalam 15 tahun. Setelah ada

teknologi Internet, hanya diperlukan waktu 4 tahun untuk menggaet 50 juta warga AS.

Faktor pendorong kedua yang membuat semakin kencangnya arus globalisasi ekonomi adalah semakin

terbukanya sistem perekonomian dari negara-negara di dunia baik dalam perdagangan, produksi maupun

investasi/keuangan. Fukuyama (1999) menegaskan bahwa dewasa ini baik negara-negara maju maupun NSB

cenderung mengadopsi prinsip-prinsip liberal dalam menata ekonomi dan politik domestik mereka. Seperti yang dapat

dikutip dari Friedman (2002), Ide dibelakang globalisasi yang mengendalikannya adalah kapitalisme bebas –

semakin Anda membiarkan kekuatan pasar berkuasa dan semakin Anda membuka perekonomian Anda bagi

perdagangan bebas dan kompetisi, perekonomian Anda akan semakin efisien dan berkembang pesat. Globalisasi

berarti penyebaran kapitalisme pasar bebas ke setiap negara di dunia. Karenanya globalisasi juga memiliki aturan

perekonomian tersendiri – peraturan yang bergulir seputar pembukaan, deregulasi, privatisasi perekonomian Anda,

guna membuatnya lebih kompetitif dan atraktif bagi investasi luar negeri. (halaman 9). Menurut catatan dari

Friedman (2002), pada tahun 1975, di puncak Perang Dingin, hanya 8% dari negara di seluruh dunia yang mempunyai

rezim kapitalis pasar bebas. Sampai tahun 1997, jumlah negara dengan rezim perekonomian liberal menjadi 28%.

Jadi, dapat dikatakan bahwa faktor pendorong kedua ini dipicu, kalau tidak bisa dikatakan dipaksa oleh penerapan

liberalisasi perdagangan dunia dalam konteks WTO atau pada tingkat regional seperti AFTA, UE dan NAFTA. Dalam

kata lain, liberalisasi perdagangan dunia mempercepat laju dari proses globalisasi ekonomi. Dapat diprediksi bahwa

pada tahun 2020 nanti, tahun di mana semua negara di dunia sudah harus menerapkan kebijakan tarif impor dan

subsidi ekspor nol, derajat dari globalisasi ekonomi akan jauh lebih tinggi daripada saat ini.

Faktor pendorong ketiga adalah mengglobalnya pasar uang yang prosesnya berlangsung berbarengan dengan

keterbukaan ekonomi dari negara-negara di dunia (penerapan sistem perdagangan bebas dunia). Sebenarnya faktor

ketiga ini dengan faktor kedua di atas saling terkait, atau tepatnya saling mendorong satu sama lainnya: semakin

mengglobal pasar finansial membuat semakin mudah dan semakin besar volume kegiatan ekonomi antarnegara;

sebaliknya semakin liberal sistem perekonomian dunia semakin mempercepat proses globalisasi finansial karena

semakin besar kebutuhan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan produksi dan investasi.

Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada

kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses

tersebut. Secara umum, ada empat (4) wilayah yang pasti akan terpengaruh, yakni :

1. Ekspor. Dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu negara meningkat; sedangkan efek

negatifnya adalah kebalikannya: suatu negara kehilangan pangsa pasar dunianya yang selanjutnya berdampak

negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan produk domestiik bruto (PDB) serta

meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dalam beberapa tahun belakangan ini ada

diunggulkan Indonesia, baik barang-barang manufaktur seperti tekstil, pakaian jadi dan sepatu, maupun pertanian

(termasuk perkebunan) seperti kopi, cokelat dan biji-bijian, terus menurun relatif dibandingkan misalnya Cina dan

Vietnam. Ini tentu suatu pertanda buruk yang perlu segera ditanggapi serius oleh dunia usaha dan pemerintah

Indonesia. Jika tidak, bukan suatu yang mustahil bahwa pada suatu saat di masa depan Indonesia akan tersepak

dari pasar dunia untuk produk-produk tersebut.

2. Impor. Dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang

rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik

sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Dalam beberapa tahun belakangan ini ekspansi

dari produk-produk Cina ke pasar domestik Indonesia, mulai dari kunci inggris, jam tangan tiruan hingga sepeda

motor, semakin besar. Ekspansi dari barang-barang Cina tersebut tidak hanya ke pertokoan-pertokoan moderen

tetapi juga sudah masuk ke pasar-pasar rakyat dipingir jalan.

3. Investasi. Liberalisasi pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antarnegara juga sangat berpengaruh

terhadap arus investasi neto ke Indonesia. Jika daya saing investasi Indonesia rendah, dalam arti iklim berinvestasi

di dalam negeri tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka bukan saja arus modal ke dalam negeri

akan berkurang tetapi juga modal investasi domestik akan lari dari Indonesia yang pada aknirnya membuat saldo

neraca modal di dalam neraca pembayaran Indonesia negatif. Pada gilirannya, kurangnya investasi juga

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam negeri dan ekspor. Seperti telah di bahas sebelumnya,

sejak krisis ekonomi 1997/98, arus PMA ke Indonesia relatif berkurang dibandingkan ke negara-negara tetangga;

bahkan di dalam kelompok ASEAN, Indonesia menjadi negara yang paling tidak menarik untuk PMA karena

berbagai hal, mulai dari kondisi perburuan yang tidak lagi menarik investor asing, masalah keamanan dan

kepastian hukum, hingga kurangnya insentif, terutama insentif fiskal bagi investasi-investasi baru. Sebaliknya,

Vietnam, sebagai suatu contoh, menjadi sangat menarik bagi investor asing karena tidak hanya tenaga kerjanya

sangat disiplin dan murah, juga pemerintah Vietnam memberikan tax holiday bagi investasi-investasi baru.

4. Tenaga kerja. Dampak negatifnya adalah membanjirnya tenaga ahli dari luar di Indonesia, dan kalau kualitas

sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari

negara-negara lain, tidak mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja di dalam

negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang asing. Sementara itu, tenaga kerja Indonesia (TKI) semakin kalah bersaing

dengan tenaga kerja dari negara-negara lain di luar negeri. Juga tidak mustahil pada suatu ketika TKI tidak lagi

diterima di Malaysia, Singapura atau Taiwan dan digantikan oleh tenaga kerja dari negara-negara lain seperti

Filipina, India dan Vietnam yang memiliki keahlian lebih tinggi dan tingkat kedisiplinan serta etos kerja yang

lebih baik dibandingkan TKI.

Keempat jenis dampak tersebut secara bersamaan akan menciptakan suatu efek yang sangat besar dari globalisasi

ekonomi dunia terhadap perekonomian dan kehidupan sosial di setiap negara yang ikut berpartisipasi di dalam

prosesnya, termasuk Indonesia. Lebih banyak pihak yang berpendapat bahwa globalisasi ekonomi akan lebih

yang pesimis mengenai globalisasi dari Khor (2002) sebagai berikut: Globalisasi adalah suatu proses yang sangat

tidak adil dengan distribusi keuntungan maupun kerugian yang juga tidak adil. Ketidakseimbangan ini tentu saja

akan menyebabkan pengkutuban antara segelintir negara dan kelompok yang memperoleh keuntungan, dan

negara-negara maupun kelompok yang kalah atau termajinalisasi. Dengan demikian, globalisasi, pengkutuban, pemusatan

kesejahteraan dan marjinalisasi merupakan rentetan peristiwa menjadi saling terkait melalui proses yang sama.

Dalam proses ini, sumber-sumber investasi, pertumbuhan dan teknologi moderen terpusat pada sebagian kecil

(terutama negara-negara Amerika Utara, Eropa, Jepang dan negara-negara industri baru (NICs) di Asia Timur).

Majoritas NSB tidak tercakup dalam proses globalisasi atau ikut berpartisipasi namun dalam porsi yang sangat kecil

dan acapkali berlawanan dengan kepentingannya, misalnya liberalisasi impor dapat menjadi ancaman bagi

produsen-produsen domestik mereka dan liberalisasi moneter dapat menyebabkan instabilitas moneter dalam negeri

(hal.18). Masih menurut Khor, Manfaat dan biaya liberalisasi perdagangan bagi NSB menimbulkan persoalan yang

kian kontroversial. Pandangan kontroversial bahwa liberalisasi perdagangan merupakan sesuatu yang penting dan

secara otomatif atau pada umumnya memiliki dampak-dampak positif bagi pembangunan dipertanyakan kembali

secara empiris maupun analitis. Kini saatnya meneliti sejarahnya dan merumuskan berbagai pendekatan yang tepat

bagi kebijakan perdagangan di NSB. (hal.32).

Dengan demikian, Khor (2002) berpendapat bahwa globalisasi ekonomi mempengaruhi berbagai kelompok

negara secara berbeda. Secara umum, menurutnya, dampak dari proses ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga grup

negara. Grup pertama adalah sejumlah kecil negara yang mempelopori atau yang terlibat secara penuh dalam proses

ini mengalami pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pesat, yang pada umumnya adalah negara-negara

maju. Grup kedua adalah negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedang dan fluktuatif, yakni

negara-negara yang berusaha menyesuaikan diri dengan kerangka globalisasi ekonomi atau liberalisasi perdagangan

dan investasi. Misalnya negara-negara dari kelompok NSB yang tingkat pembangunan/kemajuan industrinnya sudah

mendekati tingkat dari negara-negara industri maju. Grup ketiga adalah negara-negara yang termarjinalisasikan atau

yang sangat dirugikan karena ketidakmampuan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut dan

persoalan-persoalan pelik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi ekonomi seperti

harga-harga komoditas primer yang rendah dan fluktuatif serta hutang luar negeri. Grup ini didominasi oleh NSB terutama

di Afrika, Asia Selatan (terkecuali India) dan beberapa negara di Amerika Latin (tidak termasuk negara-negara yang

cukup berhasil seperti Brazil, Argentina, Chile dan Meksiko).

Perkiraan bahwa sebagian besar dari NSB, terutama di tiga wilayah tersebut di atas termarjinalisasikan dalam

proses globalisasi ekonomi bukan sesuatu tanpa alasan kuat. Data deret waktu dari UNCTAD menunjukkan bahwa

dalam empat (4) dekade terakhir, pangsa NSB di dalam ekspor dunia menurun secara konstan dari 3,06% pada tahun

1954 ke 0,42% pada tahun 1998. Laju penurunannya lebih dalam periode 1960-an dan 1970-an. Data UNCTAD tidak

hanya membedakan antara negara-negara maju (developed countries) dengan NSB, tetapi di dalam kelompok NSB itu

sendiri dibedakan antara yang sudah maju (developing countries) seperti NICs, Thailand, Malaysia, Indonesia, India,

Cina, Pakistan, Israel di Asia dan Brasil, Argentina, Chile dan Meksiko di Amerika Latin, dan negara-negara yang

negara-negara miskin di Afrika dan Asia Selatan. NSB dari katetori least developed countries paling kecil pangsa

pasar dunianya, dan dalam 4 dekade terakhir ini menunjukkan suatu tren yang menurun yang mengindikasikan bahwa

kelompok ini semakin termarjinalisasikan.

Faktor-faktor Utama Peningkatan Daya Saing Indonesia

Kemampuan Indonesia untuk menembus pasar global atau meningkatkan ekspornya ditentukan oleh suatu

kombinasi dari sejumlah faktor keunggulan relatif yang dimiliki masing-masing perusahaan di dalam negeri atas

pesaing-pesaingnya dari negara-negara lain. Dalam konteks ekonomi/perdagangan internasional pengertian daripada

keunggulan relatif dapat didekati dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Suatu negara memiliki

keunggulan bisa secara alami (natural advantages) atau yang dikembangkan (acquired advantages). Keunggulan alami

yang dimiliki Indonesia adalah jumlah tenaga kerja, khususnya dari golongan berpendidikan rendah dan bahan baku yang

berlimpah. Kondisi ini membuat upah tenaga kerja dan harga bahan baku di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan di

negara-negara lain yang penduduknya sedikit dan miskin SDA. Keunggulan alamih ini sangat mendukung perkembangan

ekspor komoditas-komoditas primer Indonesia seperti minyak dan pertanian dan sebagian besar ekspor manufaktur

khususnya yang padat karya dan berbasis SDA (seperti produk-prduk dari kulit, bambu, kayu dan rotan) hingga saat ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan keunggulan yang dikembangkan adalah misalnya tenaga kerja yang walaupun

jumlahnya seidkit memiliki pendidikan atau keterampilan yang tinggi dan penguasaan teknologi sehingga mampu

membuat bahan baku sintesis yang kualitasnya lebih baik daripada bahan baku asli, atau berproduksi secara lebih efisien

dibandingkan negara lain yang kaya SDA.

Inti daripada paradigma keunggulan kompetitif adalah bahwa keunggulan suatu negara atau industri di dalam

persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya, yang diperkuat dengan proteksi

atau bantuan dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitifnya. Faktor-faktor keungggulan

kompetitif yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan/pengusaha nasional dan Brebes pada khususnya untuk dapat

unggul dalam persaingan di pasar dunia adalah diantaranya yang paling penting:

1) Penguasaan teknologi dan know-how;

2) SDM (pekerja, manajer, insinyur, saintis) dengan kualitas tinggi, dan memiliki etos kerja, kreativitas dan motivasi

yang tinggi, dan inovatif;

3) Tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam proses produksi;

4) Kualitas serta mutu yang baik dari barang yang dihasilkan;

5) Promosi yang luas dan agresif;

6) Sistem manajemen dan struktur organisasi yang baik;

7) Pelayanan teknikel maupun non-teknikel yang baik (service after sale);

8) Adanya skala ekonomis dalam proses produksi;

9) Modal dan sarana serta prasarana lainnya yang cukup;

11)proses produksi yang dilakukan dengan sistem just in time;

12)tingkat entrepreneurship yang tinggi, yakni seorang pengusaha yang sangat inovatif, inventif, kreatif dan memiliki

visi yang luas mengenai produknya dan lingkungan sekitar usahanya (ekonomi, sosial, politik, dll.), dan bagaimana

cara yang tepat (efisien dan efektif) dalam menghadapi persaingan yang ketat di pasar global.

13)Birokrasi yang efisien dan kondusif bagi pengembangan usaha.

Secara teoritis (hipotesis), faktor-faktor yang diduga punya pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap

kinerja ekspor Indonesia dapat dibedakan antara faktor-faktor dari sisi permintaan dan faktor-faktor dari sisi

penawarannya. Dari sisi permintaan pasar adalah terutama pendapatan dan selera masyarakat dunia (atau negara tujuan

ekspor), yang merupakan dua faktor eksternal yang tidak dapat dipengaruhi oleh pengusaha itu sendiri (negara eksportir),

Sedangkan dari sisi penawaran, sebagian adalah faktor-faktor yang hingga tingkat tertentu dapat dipengaruhi oleh

pengusaha bersangkutan seperti dalam hal peningkatan SDM, penyediaan modal, dan penguasaan atau pengembangan

teknologi.2

Birokrasi di Indonesia: Fakta dan Diskusi

Belakangan ini banyak pernyataan di media masa dan seminar-seminar mengenai daya saing atau

kesiapan perusahaan-perusahaan Indonesia dalam bertarung di dalam negeri maupun di global dalam era

perdagangan bebas dan ekonomi globalisasi sekarang ini. Satu hal yang jelas adalah bahwa, seperti yang

dijelaskan di Tambunan (2006), kinerja bisnis yang termasuk juga daya saingnya, dari semua skala usaha

(mikro, kecil, menengah dan besar) di semua sektor berada di dalam suatu lingkungan yang dinamis dan

sangat kompleks. Oleh karena itu, kinerja dari suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh linkungannya.

Usaha pemerintah dalam mempromosikan atau membantu suatu jenis kegiatan usaha tertentu tidak akan

membuat hasil yang optimal tanpa mempertimbangkan lingkungan dari jenis usaha tersebut dan konteks

dari suatu pembangunan ekonomi yang lebih luas yang menciptakan ”aturan main” untuk semua

kegiatan/jenis usaha dan yang mana mempengaruhi cara bisnis dan pasar bekerja. Demikian juga, usaha

meningkatkan kegiatan di sektor riil dengan memperbesar kucuran kredit tidak akan bermanfaat tanpa pada

waktu yang bersamaan memperhitungkan faktor-faktor determinan lainnya

2

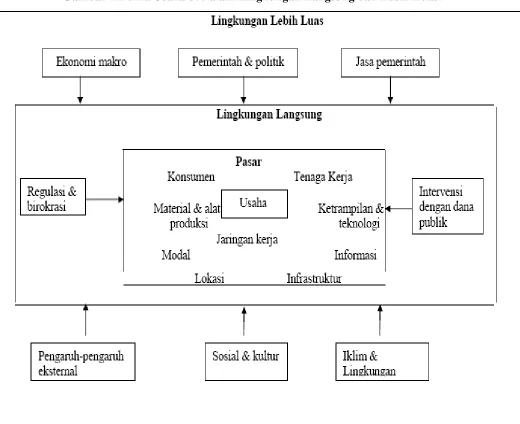

Lingkungan di mana bisnis beroperasi dapat dibagi dalam dua macam, yakni lingkungan langsung dan

lingkungan yang lebih luas (Gambar 1). Lingkungan yang lebih luas adalah lingkungan yang berpengaruh

secara tidak langsung terhadap suatu kegiatan bisnis, yang terdiri dari komponen-komponen berikut:

ekonomi makro (seperti kebijakan perdagangan, kebijakan industri, kebijakan sektor keuangan, dan

kebijakan moneter dan fiskal), pemerintah dan politik pada tingkat nasional dan lokal (misalnya legislatif

dan proses pembuatan kebijakan, judisiari, dan keamanan dan stabilitas), jasa-jasa yang diberikan oleh

pemerintah (seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, utilitas dan jasa keamanan),

pengaruh-pengaruh eksternal (seperti perdagangan global, bantuan luar negeri, tren dan selera masyarakat

dunia, teknologi, dan informasi), sosial dan kultur (seperti demografi, selera konsumer, dan sikap terhadap

bisnis), dan iklim serta lingkungan alam (misalnya sumber daya alam, cuaca, dan siklus pertanian).

Sedangkan, yang dimaksud lingkungan langsung adalah lingkungan berpengaruh secara langsung

terhadap semua kegiatan usaha, yakni pasar (misalnya consumen, tenaga kerja, keterampilan dan teknologi,

material dan alat-alat produksi, lokasi, infrastruktur, modal, dan jaringan-jaringan kerja), regulasi dan

birokrasi (seperti undang-undang, peraturan-peraturan, tarif pajak dan sistem perpajakan, lisensi dan

perijinan, standar produk dan prses, dan perlindungan konsumer dan lingkungan), dan intervensi-intervensi

yang didanai oleh uang publik (seperti jasa keuangan untuk bisnis).

3Survei WEF juga menanyakan masalah-masalah utama yang dihadapi pengusaha dalam bisnis mereka

sehari-hari. Untuk kasus Indonesia, Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan

bahwa kurangnya infrastruktur (atau kondisinya yang buruk) sebagai kendala utama. Dua masalah

berikutnya yang dinyatakan oleh banyak pengusaha Indonesian yang menjawab pertanyaan tersebut adalah

birokrasi pemerintah yang tidak efisien dan kebijakan yang tidak stabil. Yang menarik dari hasil survei ini

untuk kasus Indonesia adalah bahwa hanya 4,69 persen dari responden yang mengatakan bahwa kurangnya

akses ke keuangan merupakan kendala utama.

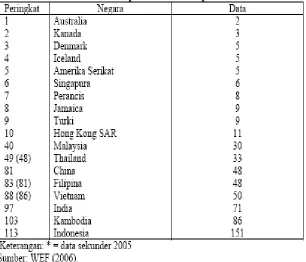

Selain infrastruktur, birokrasi pemerintah yang bertele-tele dan tidak efisien juga merupakan masalah

utama bagi sebagian responden . Hal ini dapat diukur dengan sejumlah indikator, tiga diantaranya yang

menjadi topik penelitian WEF adalah: a) banyaknya prosedur yang harus dilakukan; b) jumlah hari yang

harus dilewati untuk memulai suatu bisnis; dan c) banyaknya waktu yang terbuang untuk bernegosiasi

dengan pejabat-pejabat pemerintah (

bureaucratic red tape

) Dilihat dari perspektif global, memang posisi

Indonesia dalam dua indikator birokrasi pertama tersebut adalah yang terburuk di dalam kelompok ASEAN,

walaupun masih lebih baik dibandingkan China. Untuk indikator (a), yang masuk di dalam kelompok 10

negara dengan birokrasi pemerintah yang tersederhana dan terefisiensi (jumlah prosedur paling sedikit)

3

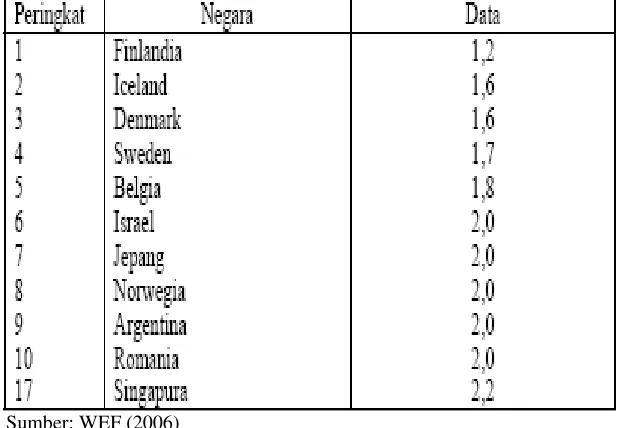

adalah negara-negara maju (Tabel 1). Untuk indikator (b) yang masuk di dalam 10 negara dengan jumlah

hari paling sedikit dalam pengurusan ijin dan sebagainya untuk buka suatu usaha juga didominasi oleh

negara-negara maju (Tabel 2).

4Gambar 1:Dunia Usaha di Dalam Lingkungan Langsung dan Lebih Luas

Sedangkan untuk indikator ©, pengukurannya adalah jumlah jam yang digunakan untuk berurusan

dengan pemerintah sebagai suatu persentase dari jam kerja dengan skor sebagai berikut: 1 = 0%, 2 = 1-10%,

3 = 11-20%, 4 =21-30%, 5 = 31-40%, 6 = 41-60%, 7= 61-80%, dan 8 =81-100%. Hasilnya di Tabel 3

4

menunjukkan bahwa yang masuk di dalam 10 negara dengan waktu yang terbuang paling sedikit juga

didominasi oleh negara-negara maju. Yang menarik dari table ini adalah bahwa posisi Indonesia jauh lebih

baik dibandingkan dengan indikator-indikator sebelumnya.

Gambar 2: Masalah-masalah utama dalam melakukan bisnis di Indonesia dalam

The Global Competitiveness Report 2006-2007

*

pelaksanaan otonomi daerah justru birokrasi menjadi lebih rumit. Birokrasi yang rumit di tingkat pemerintah

daerah tersebut tentu saja menghasilkan "Ekonomi Biaya Tinggi" dan merajalelanya korupsi yang sangat

memberatkan masyarakat umum dan dunia usaha (Nugroho, 2004).

Tabel 1: Jumlah prosedur yang diperlukan untuk memulai suatu bisnis

dalam

The Global Competitiveness Report 2006-2007

*

pada mahalnya persetujuan atau lisensi. Banyak pejabat senior pemerintah terjun ke bisnis atau

menggunakan posisi mereka untuk melindungi dan mengangkat kepentingan bisnis pribadinya," demikian

disebutkan oleh PERC yang dikutip dari Kompas yang sama.

5Tabel 2: Jumlah Hari dalam Pengurusan Ijin dan lainnya untuk buka suatu usaha

dalam

The Global Competitiveness Report 2006-2007

*

Kelemahan birokrasi Indonesia antara lain karena banyak kegiatan yang tidak perlu dilakukan, tetapi

tetap dipaksakan untuk dijalankan oleh pemerintah. Program pelatihan di lingkungan birokrasi yang selama

ini dilakukan juga tidak kompetitif. Apalagi yang melaksanakan pelatihan tersebut adalah pemerintah

sendiri. Selain itu, jenjang dalam birokrasi di Indonesia sebenarnya sudah ada sehingga program pelatihan

menjadi sekadar formalitas. Misalnya, pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Penyebab

lainnya dari buruknya pelaksanaan birokrasi di Indonesia selama ini adalah rendahnya pendapatan pegawai

negeri tingkat bawah. Secara logis bisa dipahami bahwa Jika pegawai negeri tidak memperoleh gaji yang

cukup tinggi, tidak mengherankan jika pegawai level bawah atau bahkan menengah berusaha menambah

pendapatan mereka atau anggaran departemen dengan menarik pungutan khusus dari pihak yang

membutuhkan pelayanan atau persetujuan dari mereka.

5

Tabel 3: Banyaknya waktu yang terbuang untuk bernegosiasi dengan pejabat pemerintah

dalam The Global Competitiveness Report 2006-2007*

Sumber: WEF (2006)

yang tercipta adalah sebuah birokrasi yang predatorik, yang sama sekali tidak bermanfaat dalam proses

pembangunan.

Zuhro (2007) juga berpendapat yang sama bahwa reformasi ekonomi, politik dan sosial di Indonesia

harus dibarengi dengan reformasi birokrasi. Menurutnya, Indonesia sering dijadikan contoh dari masyarakat

yang mengalami perubahan ekonomi, sosial, dan politik, tapi masih menampakkan beberapa ciri tradisional,

dengan sistem politik yang berwajah patrimonial. Masalah yang dihadapi birokrasi mencakup rendah

kinerja, yang disebabkan oleh pola pikir pegawai negeri sipil (PNS) yang kurang berorientasi pada

profesionalisme. Hal ini disebabkan oleh belum diberlakukannya penghargaan dan imbalan gaji sesuai

pencapaian prestasi dan masih berlangsungnya hubungan kerja yang kolutif, diskriminatif, serta kurang

mendidik.

Menurutnya, ada beberapa alasan penting mengapa reformasi birokrasi perlu mendapat perhatian serius.

Pertama, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa birokrasi senantiasa tidak ditempatkan pada posisi,

fungsi, dan perannya sebagai sebuah organisasi yang mengurus negara secara profesional. Hal ini bisa

ditelusuri mulai masa sebelum kolonial Belanda sampai era transisi sekarang ini. Kedua, semasa orde baru,

Indonesia tergolong negara yang relatif maju secara ekonomi, tapi terbelakang secara politik. Asumsi yang

mengatakan bahwa Indonesia mengalami kemajuan ekonomi ternyata tidak sepenuhnya benar. Krisis yang

melanda Indonesia membuktikan secara konkret bahwa fundamental ekonomi Indonesia tidak cukup kuat.

Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak diikuti pembangunan politik menghasilkan

rapuhnya institusi demokrasi. Ketiga, dibanding Singapura, Malaysia, dan Thailand, birokrasi Indonesia

tertinggal jauh. Di ketiga negara tersebut birokrasi mereka sudah memasuki tahap profesional. Keemapt, isu

korupsi dalam birokrasi terus saja menjadi berita harian berbagai media. Di era transisi ini, isu tersebut tak

juga mereda. Sebarannya malah meluas.

Asumsi dasar pentingnya agenda reformasi birokrasi di Indonesia salah satunya karena eksistensinya

sebagai prasyarat penting bagi keberhasilan peningkatan daya saing Indonesia. Sulit dibantah bahwa

rendahnya daya saing global Indonesia hingga kini adalah karena kentalnya praktik ekonomi biaya tinggi

dalam birokrasi dan regulasi yang tidak probisnis.

Untuk melakukan reformasi birokrasi yang mendukung kesiapan dunia usaha di Indonesia menghadapi

persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ekonomi dunia saat ini dan dimasa mendatang, Zuhro

(2007) menegaskan perlunya pemahaman mengenai konsep birokrasi modern, karena reformasi birokrasi

harus yang mengarah ke birokrasi modern dan rasional yang dianut banyak negara maju selama.

66

Sedangkan, Kartasasmita (1996) menghubungkan antara etika birokrasi dengan administrasi

pembangunan. Menurutnya, di NSB seperti Indonesia masalah etika ini proporsinya jauh lebih besar

dibandingkan di negara-negara maju (NM). Pandangan itu didukung oleh observasi yang umum dalam

kondisi administrasi di NSB seperti antara lain sebagai berikut. Pertama, belum tercipta tradisi administrasi

yang baik, yang menjaga timbulnya masalah etika seminimal mungkin. NSB mengembangkan administrasi

mereka sesuai dengan kebudayaan mereka, tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum atau yang

berlaku di NM sehingga pelaksanaannya tidak optimal karena adanya benturan antara kebudayaan lokal di

NSB dan pola pikir NM. Kedua, adanya keterbatasan dalam sumber daya, yang menyebabkan

pengembangan administrasi yang baik tidak bisa cepat berjalan. Keterbatasan itu adalah baik dalam hal

sumber dana maupun SDM. SDM administrasi sangat terbatas kualitas, kompetensi, dan

profesionalismenya, dan keadaan itu diperberat oleh imbalan yang rendah karena keterbatasan dana

pemerintah. Ketiga, administrasi hidup dalam suatu sistem politik, dan di banyak NSB sistem politik itu

sendiri masih berkembang. Baru belakangan ini saja NSB berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh

prinsip-prinsip demokrasi ke dalam sistem politik mereka. Itu pun masih banyak ragamnya dan masih

banyak masalahnya. Dalam keadaan demikian, menurutnya, administrasi secara politis berperan lebih besar

dibandingkan dengan di NM yang sistem demokrasinya telah lebih maju. Peran politik yang besar itu,

acapkali tidak diimbangi dengan kebertanggungjawaban (accountability) kepada rakyat seperti layaknya

dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam suasana demikian, maka alokasi kekuasaan berjalan secara tertutup,

dan tidak terkendali oleh sistem konstitusi, sistem demokrasi, dan sistem hukum. Dengan sendirinya sistem

yang demikian (atau ketiadaan sistem yang juga merupakan sistem tersendiri) akan mengabaikan etika, dan

menjadi lahan subur untuk berkembangnya penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan sebagainya.

sebagai bentuk yang paling efisien ketimbang administrasi patrimonial. Ini karena birokrasi modern dianggap sebagai suatu lembaga yang aktivitasnya terukur dan dapat diprediksi. Ini yang membedakannya dengan sistem administrasi patrimonial yang tidak mempertimbangkan gagasan tentang profesionalisme. Namun, dijelaskannya (berdssarkan studi literaturnya) bahwa pemikiran Weber tersebut kurang partisipatif. Birokrasi perlu memerhatikan kerja tim dan kontrol rekan kerja dan bukan semata didominasi atau dikontrol atasan. Paradigma baru birokrasi setidaknya memiliki ciri-ciri berikut: mengarahkan, memberdayakan, dan menciptakan persaingan dalam pelayanan publik. Ini yang disebut model birokrasi entrepreneur, yang memerlukan sinergi antara pemerintah dan birokrasi. Keduanya perlu memosisikan diri sebagai pengarah dan bukan sebagai pengurus semua bidang kehidupan. Oleh karena itu, ke depan perlu membangun birokrasi yang dapat mendukung secara luas terciptanya ruang partisipasi publik, pemberdayaan, dan peningkatan kreativitas masyarakat. Selain itu, penting pula bagi birokrasi untuk merekrut sumber daya manusia (SDM) dari luar guna memperkuat institusi dan transformasi birokrasi entrepreneur. Birokrasi yang kompetitif mengisyaratkan pentingnya membangun semangat kompetisi di dalam dan antarbirokrasi. Sebagai contoh, kehadiran Telkom, Indosat, dan perusahaan telekomunikasi lainnya, bisa menimbulkan persaingan yang sehat, menghindari terjadinya kelangkaan barang, dan memberikan harga terbaik bagi konsumen. Masalahnya, seperti yang dijelaskan lebih lanjut di Zuhro (2007), sekarang ini adalah bagaimana membangun semangat kepeloporan dan mengurangi 'budaya petunjuk'. Setiap birokrat perlu membiasakan diri mencari cara-cara baru yang praktis untuk pelayanan publik, inisiatif, antisipatif dan proaktif, tangkas membaca kebutuhan publik, memandang semua orang sederajat di depan hukum, serta menghargai prinsip kesederajatan. Kentalnya budaya petunjuk, misalnya, telah membuat lambannya pelayanan publik di negeri ini. Bila perbaikan kinerja birokrasi dipandang sebagai hal yang signifikan dan lebih menjanjikan, maka reformasi birokrasi adalah suatu hal yang niscaya dan saatnya menjadi gerakan nasional.

Oleh karena, Kartasasmita (1996) menegaskan bahwa upaya memperbaiki birokrasi termasuk

didalamnya upaya menanamkan etika sebagai nilai utama dalam administrasi, yang tercermin baik dalam

etika perorangan maupun etika organisasi adalah pekerjaan yang memerlukan kesabaran, dan hasilnya pun

tidak dapat diharapkan akan spektakuler, tetapi akan lebih banyak bersifat inkremental.

7Daftar pustakanya

Friedman, Thomas L. (2002), Memahami Globalisasi. Lexus dan Pohon Zaitun, Penerbit ITB.

Fukuyama, Francis (1999), The End of History and The Last Man. Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, Edisi Baru, Penerbit Qalam.

Giddens, Anthony (2001), Runaway World-Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Halwani, R. Hendra (2002), Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Henriques, D.B. (1986), The Machinery of Greed: Public Authority Abuse and What to do About It, Lexington, Mass.:

Lexington Books

Hummel, R.P. (1987), The Bureaucratic Experience, New York: St. Martin Press.

Kartasasmita, Ginandjar (1996), ”Etika Birokrasi dalam Administrasi Pembangunan. Tantangan Menghadapi Era Globalisasi”, Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-41 FISIPOL UGM, 19 September, Yogyakarta.

Khor, Martin(2002), Globalisasi & krisis Pembangunan Berkelanjutan, Seri Kajian Global, Yogyakarta, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

Lewis, Carol W. (1991), The Ethics Challenge in Public Service, San Francisco: Jossey-Bass. Naisbitt, John (1997), Megatrends Asia 2000, London: Nicholas Brealey Publishing.

Nugroho SBM (2004), ”Bung Hatta, Kemiskinan dan Birokrasi”, Suara Merdeka, Selasa 13 Juli

Pops, Gerald M (1994), “A Teleological Approach to Administrative Ethics” dalam Cooper, Terry L., Handbook of Administrative Ethics, New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc,

Porter, M.E. (1980), Competitive Strategy, New York: Free Press.

Porter, M.E. (1998a), The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction, New York: The Free Press. Porter, M.E. (1998b), On Competition, Boston: Harvard Business School Press.WEF (2004), The Global

Competitiveness Report 2004-2005, Oxford University Press.

Sternberg, S.S. dan Austern, D.T. (1990), Goverment, Ethics, and Managers: A Guide to Solving Ethical Dilemmas in The Public Sector, New York: Praeger.

Stillman, R.J. (1992), Public Administration: Concepts and Cases, edisi ke 5, Boston: Houghton Mifflin Company. Tambunan, Tulus (2004), Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tambunan, Tulus (2006), Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis, Jakarta: Pustaka Quantum. Thompson, Dennis F. (1987), Political Ethics and Public Office, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Toffler, Alvin (1980), Future Shock, London: Pan Book Ltd.

7

Vasu, Michael L., Steward D.W., dan Gorson, G.D (1990),

Organizational Behavior and Public

Management

, edisi ke 2, New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc.