III.

METODE PENELITIAN

3.1. Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

Ketersedian lahan yang siap dan sesuai untuk diusahakan oleh petani (Lahan Tersedia) pada penelitian ini didefinisikan sebagai lahan yang memiliki sifat-sifat fisik yang cocok untuk pertumbuhan tanaman pertanian, terletak pada tipe penggunaan lahan yang cocok dan memungkinkan untuk budidaya pertanian, dan secara hukum tidak terletak pada area-area yang menurut kebijakan alokasi ruang bukan untuk budidaya pertanian seperti kawasan lindung, kawasan hutan, maupun kawasan perkebunan. Lahan ini juga harus memiliki luas yang masih memungkinkan bagi petani untuk mengusahakannya dengan optimal dan mencukupi sehingga petani dapat terjamin kesejahteraannya secara berkelanjutan. Jaminan keberlanjutan bisa dilakukan salah satunya jika aspek kualitas fisik lahan tetap terjaga yang dicirikan salah satunya dengan tingkat erosinya. Berdasarkan batasan definisi tersebut di atas maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ketersediaan lahan adalah:

• Aspek Biofisik lahan, seperti kualitas fisik lahan berupa nilai kesesuaian lahan, akses terhadap sumber air, dan tingkat erosi

• Aspek Sosial ekonomi, seperti kondisi aktual penggunaan lahan, jarak ke pasar, dan jarak ke jalan

• Aspek Status peruntukan lahan berupa produk kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa instansi pemerintah seperti Bappeda (RTRW), Departemen Kehutanan (TGHK), BPN (HGU), Departemen ESDM (Ijin Pertambangan) Aspek fisik berarti tersedianya lahan yang memenuhi syarat fisik dalam rencana pemanfaatan lahan oleh petani yang sebagian memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Oleh karena itu lahan yang didistribusikan harus memenuhi syarat secara fisik bagi usaha budidaya tanaman. Selain itu lainnya berupa kondisi penutupan / penggunaan lahan saat ini juga harus dipenuhi sehingga pengalokasian lahan tidak bertentangan dengan kondisi sebenarnya.

Aspek kebijakan alokasi ruang berarti terkait pada produk-produk kebijakan alokasi ruang yang dikenal di Indonesia. Paling tidak ada beberapa lembaga pemerintah departemen/non departemen di Indonesia yang masing-masing mengeluarkan aturan kebijakan alokasi ruang. Diantaranya adalah Departemen

Kehutanan : Kebijakan ttg Kawasan Hutan (TGHK), Departemen Pertanian (SIUP), BPN (HGU) dan Pemda Kab/Kota (RTRW, ijin lokasi). Tidak tertutup kemungkinan bahwa produk-produk tersebut secara spasial ada yang memiliki potensi konflik dengan adanya area yang saling overlap. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis spasial yang dapat meminimalisir potensi konflik terutama dalam melakukan pilihan lahan yang tersedia bagi pertanian.

Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan dari usahatani dengan budidaya jenis tanaman tertentu yang menghasilkan output berupa income yang menjamin kesejahteraan petani maka perlu diperhatikan aspek lingkungan terutama kondisi kualitas lahan. Kualitas lahan yang tetap terjaga dapat diidentifikasi dengan memperhatiakn tingkat erosi aktual yang harus tetap berada di bawah tingkat erosi yang dapat ditoleransikan/tolerable soil loss (TSL).

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial berupa data-data terkait kualitas lahan/kesesuaian lahan yang diambil dari data RePPProT, data rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur, data Kawasan Hutan, data HGU perkebunan, dan data penggunaan lahan. Sedangkan data atribut yang digunakan adalah data Potensi Desa, data Susenas, data Kabupaten Cianjur dalam angka.

Data Peta Kawasan Hutan Kabupaten Cianjur diambil berdasarkan SK Menhut No.195/Kpts-II/2003. Data penggunaaan lahan yang digunakan berasal dari hasil update Data RBI oleh citra ALOS tahun 2007.

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya alat survey berupa GPS (Global Positioning System) untuk penentu posisi di lapang dan seperangkat komputer GIS, serta alat-alat untuk wawancara.

3.3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengikuti beberapa tahapan diantaranya: • Tahap pertama berupa kegiatan pengumpulan data primer maupun sekunder

baik berupa data spasial maupun data tabular

• Tahap kedua melakukan studi pustaka terutama terkait penggalian tema-tema penelitian sebelumnya baik berupa jurnal ilmiah maupun hasil disertasi/tesis yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan

• Tahap ketiga dilakukan proses persiapan data baik spasial maupun tabular dan menyusunnya dalam bentuk database yang siap untuk dianalisis

• Tahap keempat dilakukan analisis baik spasial maupun tabular dengan metode yang akan dijelaskan pada sub bab tersendiri di bawah

3.4. Metode Analisis

Analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu: (1) Analisis Spasial dan (2) Analisis Tabular . Analisis spasial terdiri dari:

(a) Analisis jarak, untuk menghitung tingkat aksesibilitas terhadap sumber air, jalan dan pasar

(b) Analisis Arithmetic Overlay untuk menghitung nilai erosi dengan dasar model matematik Universal Soil Loss Equation (USLE)

(c) Analisis Multikriteria (Multi Criteria Evaluation) dengan pendekatan analisis spasial metode boolean combination dan Weighted Analysis untuk menetapkan Ketersediaan Lahan

Keluaran yang diharapkan dari analisis Multikriteria adalah teridentifikasinya Lahan Tersedia yang memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang definisi lahan tersedia. Sedang keluaran analisis arithmetic overlay adalah berupa peta erosi.

Berikut ini adalah penjelasan lebih detil mengenai analisis-analisis yang akan dilakukan.

3.4. Analisis Jarak

Analisis jarak (distance analysis) dilakukan untuk mendapat nilai jarak ke sumber air, pasar dan jalan. Jarak ke sumber air dihitung dengan asumsi makin dekat jarak ke sumber air maka derajat kesesuaiannya menjadi semikin tinggi. Sumber air yang ditetapkan dalam analisis ini mengambil data jaringan sungai.

Jarak ke pasar dihitung dengan asumsi semakin dekat jarak lahan ke pasar maka derajat kesesuaiannya semakin tinggi. Pasar pada analisis ini ditetapkan dengan asumsi pusat kecamatan dan kabupaten adalah pusat pasar.

Jarak ke jalan dihitung dengan asumsi semakin dekat jarak lahan ke pasar maka derajat kesesuaian lahannya semakin tinggi. Jarak lahan ke jalan menggunakan data jaringan jalan.

Secara teknis analisis jarak dilakukan dengan menggunakan tool pada perangkat lunak Idrisi Andes – distance yang menghitung jarak euclidean dari target (jaringan sungai, pusat pasar/kecamatan, dan jaringan jalan).

3.5. Analisis Erosi

Erosi aktual dihitung dengan persamaan USLE (Weischmeier dan Smith dalam

3.5.1. Faktor Erosivitas Hujan (R) Arsyad, 2006) sebagai berikut:

A = R.K.L.S.C.P dimana:

A : banyaknya tanah tererosi (ton/ha/tahun) R : faktor erositivitas hujan

K : faktor erodibilitas tanah L : faktor panjang lereng S : faktor kemiringan lereng C : faktor pengelolaan tanaman P : faktor konservasi tanah

Faktor erosivitas hujan adalah merupakan nilai yang menunjukkan daya rusak hujan terhadap tanah. Terdapat banyak pendekatan dan rumus dalam menentukannya. Pada penelitian ini dengan mempertimbangkan ketersediaan data, maka diambil rumus Lenvain dalam

3.5.2. Faktor Erodibilitas Tanah (K)

Ambar dan Sjafrudin, 1976; yang dikutip dari Yoo, 2010. Rumus tersebut adalah:

dimana P= rata-rata curah hujan bulanan (cm)

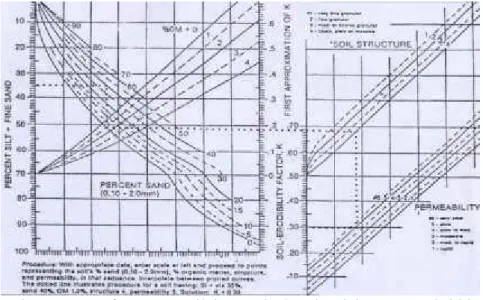

Faktor erodibilitas tanah adalah nilai yang menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Faktor ini dihitung dari persentase fraksi liat, debu dan pasir, yang kemudian diplotkan pada nomograf yang akan menunjukkan nilai K seperti pada gambar berikut:

Gambar 2. Nomograf Penentu Nilai K (Wischmeier dalam

3.5.3. Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)

Arsyad, 2006)

Nilai K pada penelitian ini mengacu pada data-data tanah yang berasal dari peta RePPProt yang disinkronisasikan/dilengkapi dengan data pada hasil studi Yoo, et. al. (2010).

LS adalah rasio antara besarnya erosi pada sebidang tanah dengan panjang dan kemiringan lereng tertentu dibandingkan dengan besarnya erosi pada tanah yang identik dengan panjang lereng 22 meter dan kemiringan 9%. Nilai LS dapat dihitung dengan persamaan Morgan dalam

dimana x adalah panjang lereng dalam m, dan s adalah kemiringan lereng dalam %. Pendekatan lain untuk mendapatkan nilai LS tanpa menghitung panjang lereng adalah dengan asumsi bahwa kemiringan lereng menghasilkan 3 kali panjang lereng pada erosi tanah, maka LS dapat diberi nilai berdasarkan tabel di bawah ini (Yoo, et.al.,2010):

Arsyad (2006):

Tabel 1. Nilai Faktor LS

Kemiringan Lereng (%) Nilai LS

0 – 8 0.40

> 8 – 15 1.40

>15 – 25 3.10

>40 9.50

3.5.4. Faktor Pengelolaan Tanaman (C)

Faktor C adalah nisbah antara besarnya erosi pada tanah yang bertanaman dengan pengelolaan tertentu terhadap besarnya erosi tanah pada tanah yang tidak ditanami dan diolah bersih. Tabel berikut ini menunjukkan nilai C (Arsyad, 2006):

Tabel 2. Nilai Faktor C

No Jenis Penggunaan Lahan Nilai C 1 Hutan Alam –serasah banyak 0.001 2 Hutan Alam –serasah kurang 0.005 3 Hutan produksi –tebang habis 0.5 4 Hutan Produksi –tebang pilih 0.2

5 Sawah 0.01

6 Perladangan 0.4

7 Tegalan tidak dispesifikasi 0.7 8 Tanah terbuka/tanpa tanaman 1.0 9 Kebun Campuran –kerapatan tinggi 0.1 10 Kebun Campuran –kerapatan sedang 0.2 11 Kebun Campuran –kerapatan rendah 0.5 12 Semak belukar/padang rumput 0.3 13 Alang-alang murni subur 0.001

3.5.6. Faktor Konservasi Tanah (P)

Faktor P adalah nisbah besarnya erosi dari tanah dengan suatu tindakan konservasi tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah searah dengan lereng (Arsyad, 2006). Berikut ini tabel yang menunjukkan nilai P untuk berbagai tindakan konservasi.

Tabel 3. Tabel Nilai P (Arsyad, 2006)

No Tindakan Khusus Konservasi Tanah Nilai P 1 Teras bangku:

-Konstruksi baik 0.04

-Konstruksi sedang 0.15

-Konstruksi kurang baik 0.35

2 Strip tanaman rumput bahia 0.40 3 Pengelolaan tanah dan penanaman

menurut garis kontur: -kemiringan 0-8% -kemiringan 9-20% -kemiringan >20% 0.50 0.75 0.90 4 Tanpa tindakan konservasi 1.00

Secara teknis peta erosi aktual didapatkan dengan metode arithmetic overlay dengan tool Image Calculator pada software Idrisi Andes.

3.6. Multikriteria Analisis dg SIG

Analisis ketersediaan lahan yang akan digunakan dalam menentukan lahan-lahan yang sesuai untuk lahan-lahan sawah dilakukan dengan memanfaatkan analisis multikriteria berbasis SIG dengan memanfaatkan tools yang ada dalam perangkat lunak SIG, yaitu program Idrisi Andes. Model analisis yang digunakan merupakan model decision support yaitu model analisis evaluasi mulikriteria (Multicriteria Evaluation/MCE). Kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam analisis spasial ini didasarkan pada dua pendekatan, yaitu dengan metode boolean combination dan Weigthed Linear Combination (WLC).

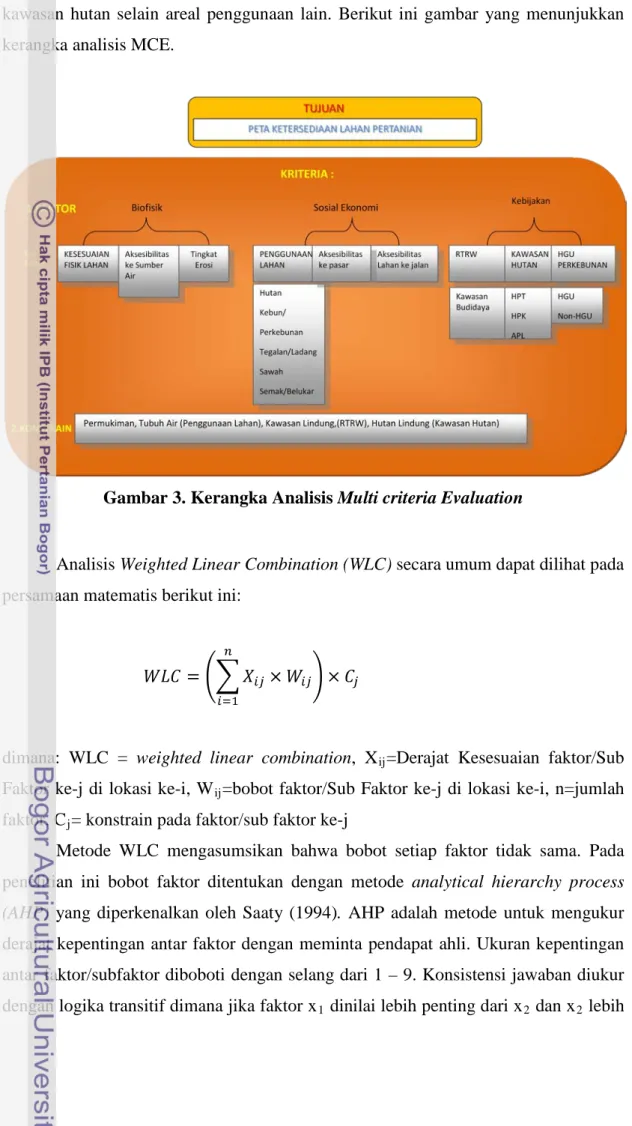

Kerangka analisis MCE terdiri dari penetapan tujuan dan penetapan kriteria. Kriteria terbagi menjadi faktor dan kendala. Setiap faktor terbagi lagi menjadi sub faktor. Faktor dan sub faktor adalah kriteria yang mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan kendala adalah semua hal yang menjadi penghalang tercapainya tujuan. Tujuan dari analisis MCE adalah membuat peta ketersediaan lahan sawah. Terdapat tiga faktor yang mendukung tercapainya tujuan yaitu (1) kondisi biofisik wilayah, (2) kondisi sosial ekonomi, dan (3) Aspek Legal. Kondisi biofisik wilayah terdiri dari kesesuaian lahan, akses lahan ke sumber air dan tingkat erosi. Kondisi sosial ekonomi terdiri dari penggunaan lahan aktual, akses lahan ke pasar dan akses lahan ke jalan. Sedangkan aspek legal meliputi Rencana Pemanfaatan Ruang dalam RTRW, perijinan (kawasan hutan dan Hak Guna Usaha perkebunan) dan hak tanah adat. Kendala yang digunakan terdiri dari alokasi RTRW untuk kawasan lindung dan kawasan permukiman, jenis penggunaan lahan permukiman dan tubuh air, serta alokasi

kawasan hutan selain areal penggunaan lain. Berikut ini gambar yang menunjukkan kerangka analisis MCE.

Gambar 3. Kerangka Analisis Multi criteria Evaluation

Analisis Weighted Linear Combination (WLC) secara umum dapat dilihat pada persamaan matematis berikut ini:

dimana: WLC = weighted linear combination, Xij=Derajat Kesesuaian faktor/Sub

Faktor ke-j di lokasi ke-i, Wij=bobot faktor/Sub Faktor ke-j di lokasi ke-i, n=jumlah

faktor, Cj

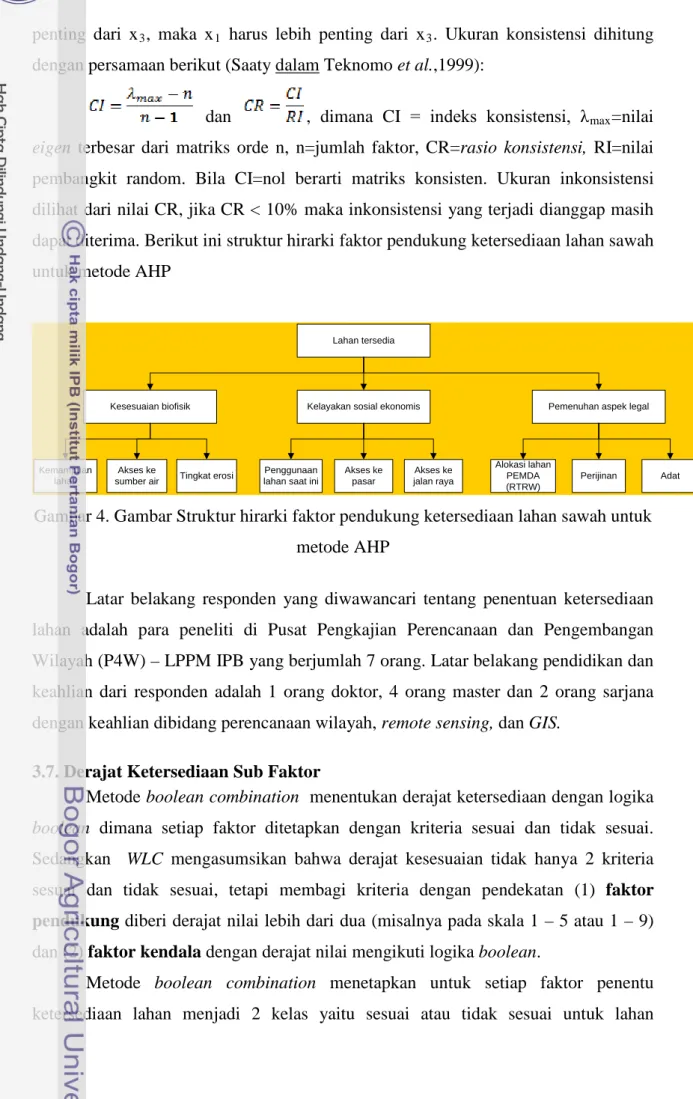

Metode WLC mengasumsikan bahwa bobot setiap faktor tidak sama. Pada penelitian ini bobot faktor ditentukan dengan metode analytical hierarchy process (AHP) yang diperkenalkan oleh Saaty (1994). AHP adalah metode untuk mengukur derajat kepentingan antar faktor dengan meminta pendapat ahli. Ukuran kepentingan antar faktor/subfaktor diboboti dengan selang dari 1 – 9. Konsistensi jawaban diukur dengan logika transitif dimana jika faktor x

= konstrain pada faktor/sub faktor ke-j

penting dari x3, maka x1 harus lebih penting dari x3. Ukuran konsistensi dihitung

dengan persamaan berikut (Saaty dalam

dan , dimana CI = indeks konsistensi, λ Teknomo et al.,1999):

max

Lahan tersedia

Kesesuaian biofisik Kelayakan sosial ekonomis Pemenuhan aspek legal

Kemampuan lahan

Akses ke sumber air

Penggunaan lahan saat ini

Akses ke pasar Akses ke jalan raya Tingkat erosi Alokasi lahan PEMDA (RTRW) Perijinan Adat =nilai eigen terbesar dari matriks orde n, n=jumlah faktor, CR=rasio konsistensi, RI=nilai pembangkit random. Bila CI=nol berarti matriks konsisten. Ukuran inkonsistensi dilihat dari nilai CR, jika CR < 10% maka inkonsistensi yang terjadi dianggap masih dapat diterima. Berikut ini struktur hirarki faktor pendukung ketersediaan lahan sawah untuk metode AHP

Gambar 4. Gambar Struktur hirarki faktor pendukung ketersediaan lahan sawah untuk metode AHP

Latar belakang responden yang diwawancari tentang penentuan ketersediaan lahan adalah para peneliti di Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) – LPPM IPB yang berjumlah 7 orang. Latar belakang pendidikan dan keahlian dari responden adalah 1 orang doktor, 4 orang master dan 2 orang sarjana dengan keahlian dibidang perencanaan wilayah, remote sensing, dan GIS.

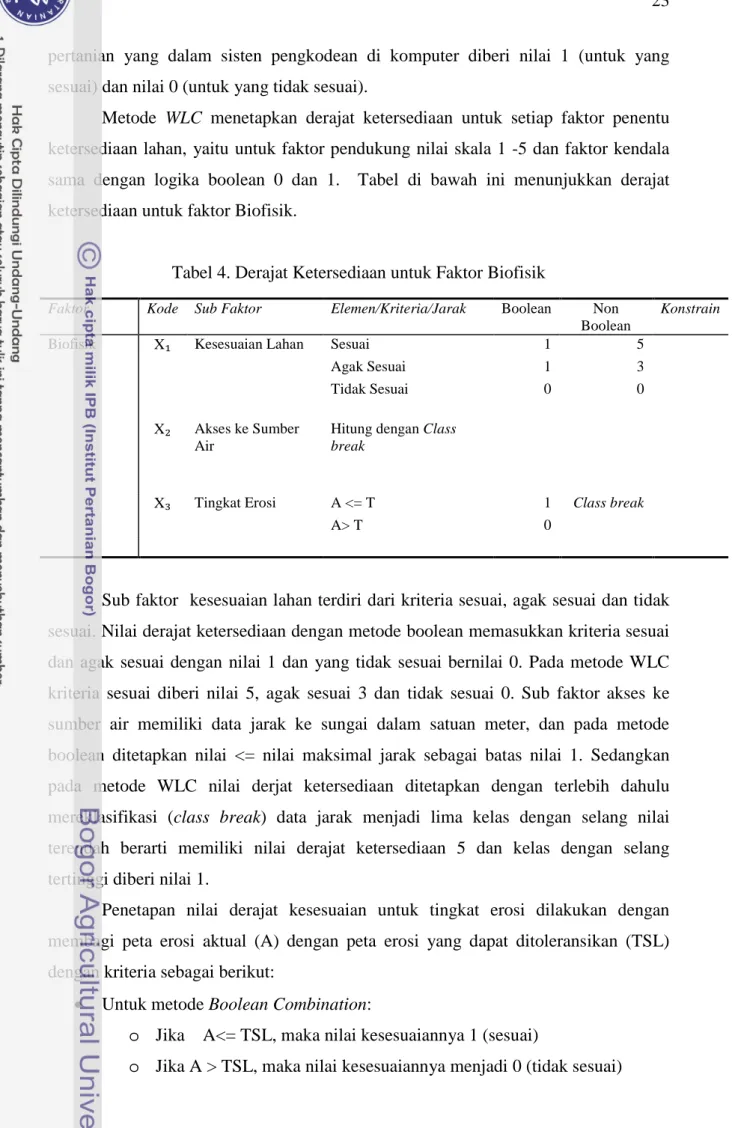

3.7. Derajat Ketersediaan Sub Faktor

Metode boolean combination menentukan derajat ketersediaan dengan logika boolean dimana setiap faktor ditetapkan dengan kriteria sesuai dan tidak sesuai. Sedangkan WLC mengasumsikan bahwa derajat kesesuaian tidak hanya 2 kriteria sesuai dan tidak sesuai, tetapi membagi kriteria dengan pendekatan (1) faktor pendukung diberi derajat nilai lebih dari dua (misalnya pada skala 1 – 5 atau 1 – 9) dan (2) faktor kendala dengan derajat nilai mengikuti logika boolean.

Metode boolean combination menetapkan untuk setiap faktor penentu ketersediaan lahan menjadi 2 kelas yaitu sesuai atau tidak sesuai untuk lahan

pertanian yang dalam sisten pengkodean di komputer diberi nilai 1 (untuk yang sesuai) dan nilai 0 (untuk yang tidak sesuai).

Metode WLC menetapkan derajat ketersediaan untuk setiap faktor penentu ketersediaan lahan, yaitu untuk faktor pendukung nilai skala 1 -5 dan faktor kendala sama dengan logika boolean 0 dan 1. Tabel di bawah ini menunjukkan derajat ketersediaan untuk faktor Biofisik.

Tabel 4. Derajat Ketersediaan untuk Faktor Biofisik

Faktor Kode Sub Faktor Elemen/Kriteria/Jarak Boolean Non

Boolean

Konstrain

Biofisik X₁ Kesesuaian Lahan Sesuai 1 5

Agak Sesuai 1 3

Tidak Sesuai 0 0

X₂ Akses ke Sumber Air

Hitung dengan Class

break

X₃ Tingkat Erosi A <= T 1 Class break

A> T 0

Sub faktor kesesuaian lahan terdiri dari kriteria sesuai, agak sesuai dan tidak sesuai. Nilai derajat ketersediaan dengan metode boolean memasukkan kriteria sesuai dan agak sesuai dengan nilai 1 dan yang tidak sesuai bernilai 0. Pada metode WLC kriteria sesuai diberi nilai 5, agak sesuai 3 dan tidak sesuai 0. Sub faktor akses ke sumber air memiliki data jarak ke sungai dalam satuan meter, dan pada metode boolean ditetapkan nilai <= nilai maksimal jarak sebagai batas nilai 1. Sedangkan pada metode WLC nilai derjat ketersediaan ditetapkan dengan terlebih dahulu mereklasifikasi (class break) data jarak menjadi lima kelas dengan selang nilai terendah berarti memiliki nilai derajat ketersediaan 5 dan kelas dengan selang tertinggi diberi nilai 1.

Penetapan nilai derajat kesesuaian untuk tingkat erosi dilakukan dengan membagi peta erosi aktual (A) dengan peta erosi yang dapat ditoleransikan (TSL) dengan kriteria sebagai berikut:

• Untuk metode Boolean Combination:

o Jika A<= TSL, maka nilai kesesuaiannya 1 (sesuai)

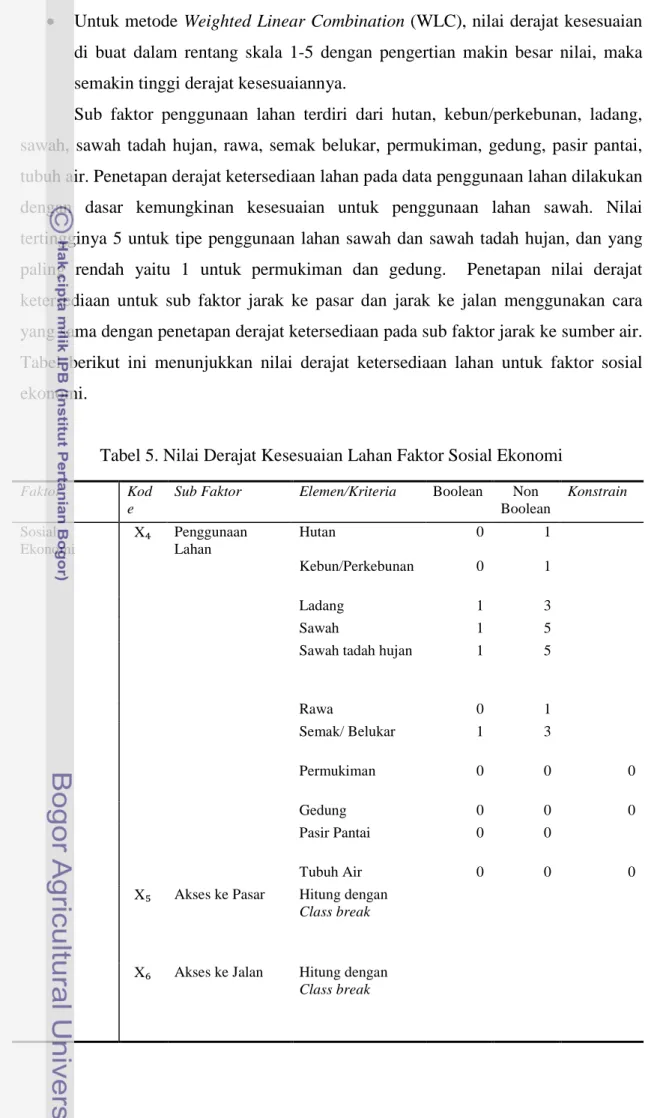

• Untuk metode Weighted Linear Combination (WLC), nilai derajat kesesuaian di buat dalam rentang skala 1-5 dengan pengertian makin besar nilai, maka semakin tinggi derajat kesesuaiannya.

Sub faktor penggunaan lahan terdiri dari hutan, kebun/perkebunan, ladang, sawah, sawah tadah hujan, rawa, semak belukar, permukiman, gedung, pasir pantai, tubuh air. Penetapan derajat ketersediaan lahan pada data penggunaan lahan dilakukan dengan dasar kemungkinan kesesuaian untuk penggunaan lahan sawah. Nilai tertingginya 5 untuk tipe penggunaan lahan sawah dan sawah tadah hujan, dan yang paling rendah yaitu 1 untuk permukiman dan gedung. Penetapan nilai derajat ketersediaan untuk sub faktor jarak ke pasar dan jarak ke jalan menggunakan cara yang sama dengan penetapan derajat ketersediaan pada sub faktor jarak ke sumber air. Tabel berikut ini menunjukkan nilai derajat ketersediaan lahan untuk faktor sosial ekonomi.

Tabel 5. Nilai Derajat Kesesuaian Lahan Faktor Sosial Ekonomi

Faktor Kod

e

Sub Faktor Elemen/Kriteria Boolean Non

Boolean Konstrain Sosial Ekonomi X₄ Penggunaan Lahan Hutan 0 1 Kebun/Perkebunan 0 1 Ladang 1 3 Sawah 1 5

Sawah tadah hujan 1 5

Rawa 0 1 Semak/ Belukar 1 3 Permukiman 0 0 0 Gedung 0 0 0 Pasir Pantai 0 0 Tubuh Air 0 0 0

X₅ Akses ke Pasar Hitung dengan

Class break

X₆ Akses ke Jalan Hitung dengan

Class break

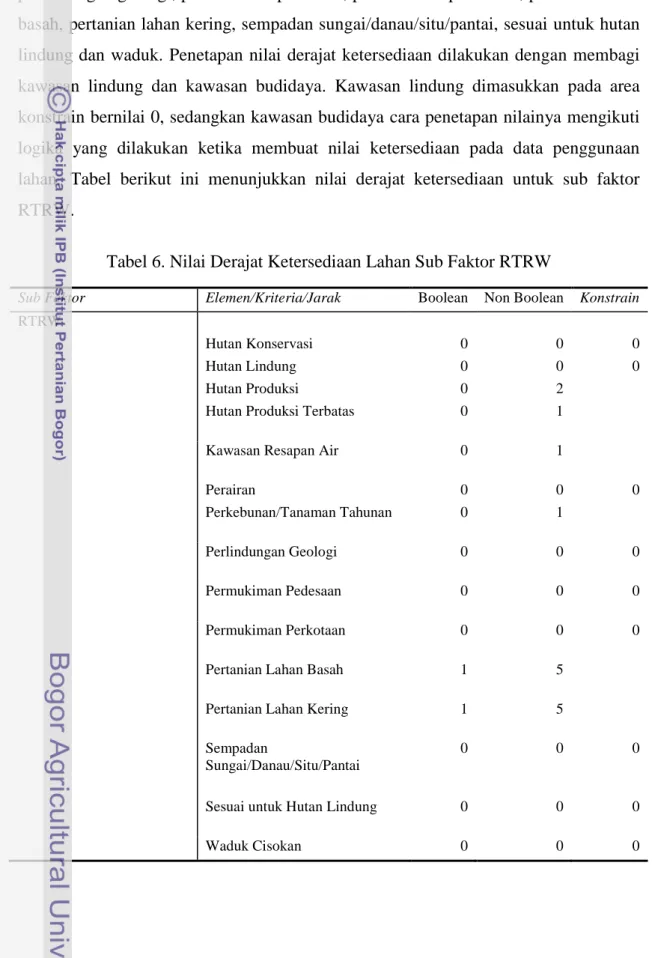

Sub faktor RTRW terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, kawasan resapan air, perairan, perkebunan tanaman tahunan, perlindungan geologi, permukiman pedesaan, permukiman perkotaan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, sempadan sungai/danau/situ/pantai, sesuai untuk hutan lindung dan waduk. Penetapan nilai derajat ketersediaan dilakukan dengan membagi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dimasukkan pada area konstrain bernilai 0, sedangkan kawasan budidaya cara penetapan nilainya mengikuti logika yang dilakukan ketika membuat nilai ketersediaan pada data penggunaan lahan. Tabel berikut ini menunjukkan nilai derajat ketersediaan untuk sub faktor RTRW.

Tabel 6. Nilai Derajat Ketersediaan Lahan Sub Faktor RTRW

Sub Faktor Elemen/Kriteria/Jarak Boolean Non Boolean Konstrain

RTRW

Hutan Konservasi 0 0 0

Hutan Lindung 0 0 0

Hutan Produksi 0 2

Hutan Produksi Terbatas 0 1

Kawasan Resapan Air 0 1

Perairan 0 0 0

Perkebunan/Tanaman Tahunan 0 1

Perlindungan Geologi 0 0 0

Permukiman Pedesaan 0 0 0

Permukiman Perkotaan 0 0 0

Pertanian Lahan Basah 1 5

Pertanian Lahan Kering 1 5

Sempadan

Sungai/Danau/Situ/Pantai

0 0 0

Sesuai untuk Hutan Lindung 0 0 0

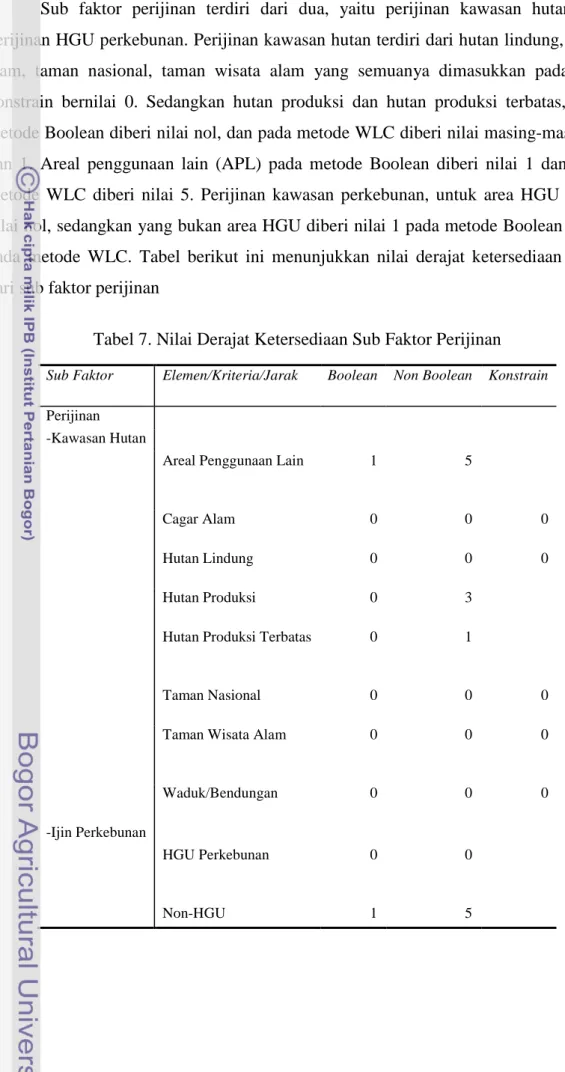

Sub faktor perijinan terdiri dari dua, yaitu perijinan kawasan hutan dan perijinan HGU perkebunan. Perijinan kawasan hutan terdiri dari hutan lindung, cagar alam, taman nasional, taman wisata alam yang semuanya dimasukkan pada area konstrain bernilai 0. Sedangkan hutan produksi dan hutan produksi terbatas, pada metode Boolean diberi nilai nol, dan pada metode WLC diberi nilai masing-masing 3 dan 1. Areal penggunaan lain (APL) pada metode Boolean diberi nilai 1 dan pada metode WLC diberi nilai 5. Perijinan kawasan perkebunan, untuk area HGU diberi nilai nol, sedangkan yang bukan area HGU diberi nilai 1 pada metode Boolean dan 5 pada metode WLC. Tabel berikut ini menunjukkan nilai derajat ketersediaan lahan dari sub faktor perijinan

Tabel 7. Nilai Derajat Ketersediaan Sub Faktor Perijinan

Sub Faktor Elemen/Kriteria/Jarak Boolean Non Boolean Konstrain

Perijinan

-Kawasan Hutan

Areal Penggunaan Lain 1 5

Cagar Alam 0 0 0

Hutan Lindung 0 0 0

Hutan Produksi 0 3

Hutan Produksi Terbatas 0 1

Taman Nasional 0 0 0

Taman Wisata Alam 0 0 0

Waduk/Bendungan 0 0 0

-Ijin Perkebunan

HGU Perkebunan 0 0