5 BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Kulit

2.1.1 Anatomi dan histologi kulit

Kulit adalah organ terbesar di tubuh dan menutupi seluruh permukaan luar tubuh. Ini terdiri dari tiga lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis, ketiganya bervariasi secara signifikan dalam anatomi dan fungsinya. Struktur kulit terdiri dari jaringan rumit yang berfungsi sebagai penghalang awal tubuh terhadap patogen, sinar UV, bahan kimia, dan cedera mekanis. Ini juga mengatur suhu dan jumlah air yang dilepaskan ke lingkungan (Hani Yousef, 2020).

Kulit dibagi menjadi dua, yaitu kulit tebal dan kulit tipis. Kulit tebal terdapat pada telapak tangan dan kaki. Kulit tebal mengandung banyak kelenjar keringat, tanpa folikel rambut, kelenjar sebasea, atau serat otot polos. Kulit tipis terdapat pada seluruh permukaan tubuh kecuali pada telapak tangan dan kaki. Kulit tipis mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat (Eroschenko, 2010).

2.1.1.1 Epidermis

Epidermis merupakan lapisan paling luar kulit dan terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri dari jaringan epitel, tidak mempunyai pembuluh darah maupun limfe oleh karena itu semua nutrisi dan oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. Epitel berlapis gepeng pada epidermis ini tersusun oleh banyak lapis sel yang disebut keratinosit. Sel-sel ini secara tetap

diperbarui melalui mitosis sel-sel dalam lapis basal yang secara berangsur digeser ke permukaan epitel. Selama perjalanannya, sel-sel ini berdiferensiasi, membesar, dan mengumpulkan filamen keratin dalam sitoplasmanya. Mendekati permukaan, sel-sel ini mati dan secara tetap dilepaskan (terkelupas). Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai permukaan adalah 20 sampai 30 hari. Modifikasi struktur selama perjalanan ini disebut sitomorfosis dari sel-sel epidermis. Bentuknya yang berubah pada tingkat berbeda dalam epitel memungkinkan pembagian dalam potongan histologi tegak lurus terhadap permukaan kulit. Epidermis terdiri atas 5 lapisan yaitu, dari dalam ke luar, stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum, dan stratum korneum (Kalangi, 2014). Menurut Kalangi (2014) epidermis memiliki lima lapisan, yaitu:

1. Stratum basal

Lapisan ini terletak paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang tersusun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis di bawahnya. Sel-selnya kuboid atau silindris. Intinya besar, jika dibanding ukuran selnya, dan sitoplasmanya basofilik. Pada lapisan ini biasanya terlihat gambaran mitotik sel, proliferasi selnya berfungsi untuk regenerasi epitel. Sel-sel pada lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan untuk memasok sel-sel pada lapisan yang lebih intermediet.

2. Stratum spinosum

Lapisan ini terdiri atas beberapa lapis sel yang besar-besar berbentuk polygonal dengan inti lonjong. Sitoplasmanya kebiruan. Bila dilakukan pengamatan dengan pembesaran obyektif 45x, maka pada dinding sel yang

berbatasan dengan sel di sebelahnya akan terlihat taju-taju yang seolah-olah menghubungkan sel yang satu dengan yang lainnya. Pada taju inilah terletak desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain pada lapisan ini. Semakin ke atas bentuk sel semakin gepeng.

3. Stratum granulosum

Lapisan ini terdiri atas 2-4 lapis sel gepeng yang mengandung banyak granula basofilik yang disebut granula keratohialin, yang dengan mikroskop elektron ternyata merupakan partikel amorf tanpa membran tetapi dikelilingi ribosom. Mikrofilamen melekat pada permukaan granula.

4. Stratum lusidum

Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapisan sel gepeng yang tembus cahaya, dan agak eosinofilik. Tak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini. Walaupun ada sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang sehingga pada sajian seringkali tampak garis celah yang memisahkan stratum korneum dari lapisan lain di bawahnya.

5. Stratum korneum

Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Sel-sel yang paling permukaan merupakan sisik zat tanduk yang terdehidrasi yang selalu terkelupas.

2.1.1.2 Sel-sel epidermis

Terdapat empat jenis sel epidermis yaitu: keratinosit, melanosit, sel langerhans, dan sel merkel.

Keratinosit merupakan sel terbanyak (85-95%), berasal dari ektoderm permukaan. Merupakan sel epitel yang mengalami keratinisasi, menghasilkan lapisan kedap air dan perisai pelidung tubuh. Proses keratinisasi berlangsung 2-3 minggu mulai dari proliferasi mitosis, diferensiasi, kematian sel, dan pengelupasan (deskuamasi). Pada tahap akhir diferensiasi terjadi proses penuaan sel diikuti penebalan membran sel, kehilangan inti organel lainnya. Keratinosit merupakan sel induk bagi sel epitel di atasnya dan derivat kulit lain.

2. Melanosit

Melanosit meliputi 7-10% sel epidermis, merupakan sel kecil dengan cabang dendritik panjang tipis dan berakhir pada keratinosit di stratum basal dan spinosum. Terletak di antara sel pada stratum basal, folikel rambut dan sedikit dalam dermis. Pewarnaan rutin sulit dikenali. reagen DOPA (3,4-dihidroksi-fenilalanin) melanosit akan terlihat hitam. Pembentukan melanin terjadi dalam melanosom, salah satu organel sel melanosit yang mengandung asam amino tirosin dan enzim tirosinase. Melalui serentetan reaksi, tirosin akan diubah menjadi melanin yang berfungsi sebagai tirai penahan radiasi ultraviolet yang berbahaya.

3. Sel langerhans

Sel langerhans merupakan sel dendritik yang bentuknya ireguler, ditemukan terutama di antara keratinosit dalam stratum spinosum. Tidak berwarna baik dengan HE. Sel ini berperan dalam respon imun kulit, merupakan sel pembawa antigen yang merangsang reaksi hipersensitivitas tipe lambat pada kulit.

4. Sel merkel

Jumlah sel jenis ini paling sedikit, berasal dari krista neuralis dan ditemukan pada lapisan basal kulit tebal, folikel rambut, dan membran mukosa mulut. Merupakan sel besar dengan cabang sitoplasma pendek. Serat saraf tak bermielin menembus membran basal, melebar seperti cakram, dan berakhir pada bagian bawah sel merkel. Kemungkinan badan merkel ini merupakan mekanoreseptor atau reseptor rasa sentuh (Kalangi, 2014). 2.1.1.3 Dermis

Dermis terhubung ke epidermis di tingkat membran dasar dan terdiri dari dua lapisan, lapisan papiler dan reticular yang bergabung bersama tanpa demarkasi yang jelas. Lapisan papiler adalah lapisan atas, lebih tipis, terdiri dari jaringan ikat longgar dan epidermis kontak. Lapisan retikuler adalah lapisan yang lebih dalam, lebih tebal, kurang seluler, dan terdiri dari jaringan ikat padat/bundel serat kolagen. Dermis menampung kelenjar keringat, rambut, folikel rambut, otot, neuron sensorik, dan pembuluh darah. Dermis juga menyatu dengan hipodermis atau subkutis yang terdapat fasia superfisialis dan jaringan adiposa (Eroschenko, 2010).

Lapisan superfisial dermis tidak rata dan membentuk tonjolan-tonjolan keatas bagian ini disebut stratum papillare yang terdiri dari jaringan ikat longgar, kapiler, fibroblast, dan makrofag. Lapisan dermis yang lebih dalam disebut stratum retikulare yang terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur, terutama kolagen, dan sel-selnya lebih sedikit daripada stratum papillare. Jaringan ikat dermis mengandung banyak pembuluh darah, pembuluh limfe, dan reseptor sensorik seperti corpusculum tactile dan

corpusculum lamellosum. Dermis juga menyatu dengan hipodermis atau subkutis yang terdapat fasia superfisialis dan jaringan adiposa (Eroschenko, 2010).

1. Stratum papilaris

Stratum papilaris Lapisan ini tersusun lebih longgar, ditandai oleh adanya papila dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50-250/mm. Jumlahnya terbanyak dan lebih dalam pada daerah di mana tekanan paling besar, seperti pada telapak kaki. Sebagian besar papila mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang memberi nutrisi pada epitel di atasnya. Papila lainnya mengandung badan akhir saraf sensoris yaitu badan meissner. Tepat di bawah epidermis serat-serat kolagen tersusun rapat (Kalangi, 2014).

2. Stratum retikularis

Lapisan ini lebih tebal dan dalam. Berkas-berkas kolagen kasar dan sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat ireguler. Pada bagian lebih dalam, jalinan lebih terbuka, rongga-rongga di antaranya terisi jaringan lemak, kelenjar keringat, sebasea, dan folikel rambut. Serat otot polos juga ditemukan pada tempat-tempat tertentu, seperti folikel rambut, skrotum, preputium, dan puting payudara. Pada kulit wajah dan leher, serat otot skelet menyusupi jaringan ikat pada dermis. Otot-otot ini berperan untuk ekspresi wajah. Lapisan retikular menyatu dengan hipodermis/fasia superfisialis dibawahnya yaitu jaringan ikat longgar yang banyak mengandung sel lemak (Kalangi, 2014).

Jumlah sel dalam dermis relatif sedikit. Sel-sel dermis merupakan sel-sel jaringan ikat seperti fibroblast, sel lemak, sedikit makrofag, dan sel mast. Fungsi sel-sel yang terdapat di lapisan dermis menurut Weller, 2015, adalah:

1. Fibroblast: sintesis kolagen, retikulin, elastin, fibronektin, glikosaminoglikan, dan kolagenase.

2. Sel mononuklear: fagositosis, menghancurkan bakteri, sekresi sitokin, dan sel mononuklear bersifat mobil sehingga dapat berpindah kemanapun. 3. Limfosit: immunosurveillance.

4. Sel langerhans dan sel dermal dendritik: melintasi dermis antara limfonodus lokal dan epidermis.

5. Sel mast: distimulasi antigen, komplemen, dan zat lain untuk mengeluarkan mediator-mediator inflamasi, termasuk histamin, heparin, prostaglandin, leukotrien, triptase, dan faktor kemotaktik untuk eosinophil dan neutrofil. 6. Sel merkel: sebagai penerima rangsangan raba.

2.1.1.4 Hipodermis

Hipodermis sebuah lapisan subkutan di bawah retikularis dermis disebut hipodermis. Hipodermis berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya menyatu dengan yang dari dermis. Pada daerah tertentu seperti punggung tangan, lapisan ini memungkinkan gerakan kulit di atas struktur di bawahnya. Di daerah lain, serat-serat yang masuk ke dermis lebih banyak dan kulit relatif sukar digerakkan. Sel-sel lemak lebih banyak daripada dalam dermis. Jumlahnya tergantung jenis kelamin dan keadaan gizinya. Lemak subkutan cenderung mengumpul di daerah tertentu. Tidak

ada atau sedikit lemak ditemukan dalam jaringan subkutan kelopak mata atau penis, namun di abdomen, paha, dan bokong. Dapat mencapai ketebalan 3 cm atau lebih. Lapisan lemak ini disebut pannikulus adiposus (Kalangi, 2014).

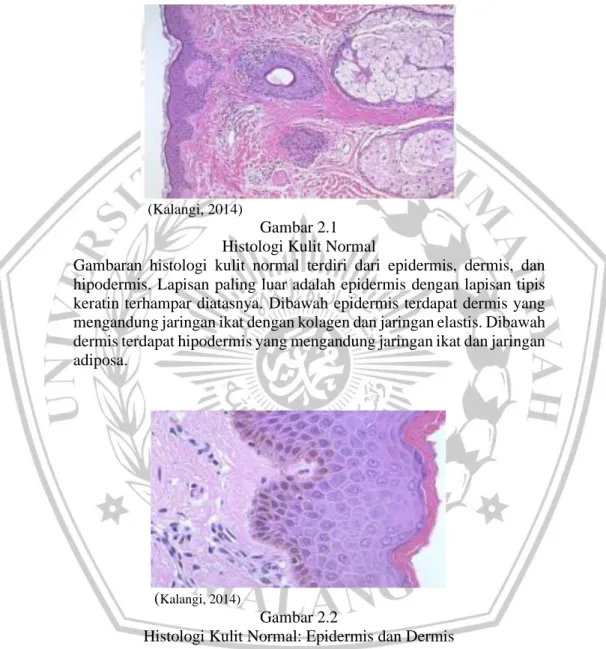

(Kalangi, 2014)

Gambar 2.1 Histologi Kulit Normal

Gambaran histologi kulit normal terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan paling luar adalah epidermis dengan lapisan tipis keratin terhampar diatasnya. Dibawah epidermis terdapat dermis yang mengandung jaringan ikat dengan kolagen dan jaringan elastis. Dibawah dermis terdapat hipodermis yang mengandung jaringan ikat dan jaringan adiposa.

(Kalangi, 2014)

Gambar 2.2

Histologi Kulit Normal: Epidermis dan Dermis

Gambaran epidermis dari lapisan paling luar ke lapisan dalam terdiri dari: stratum korneum dengan lapisan keratin yang terdeskuamasi, stratum lusidum yang tipis, berwarna merah gelap, dan sulit dibedakan, stratum granulosum yaitu lapisan granula sitoplasma yang berwarna keunguan dan menonjol, stratum spinosum yaitu sel-sel segi banyak yang mempunyai jembatan intraseluler yang menonjol, dan terakhir adalah statum basalis yang terdapat pada membran yang paling dasar.

Pada gambar diatas terdapat juga pigmentasi melanin kecoklatan yang menonjol. Pada dermis yang paling atas terdapat pembuluh darah.

2.1.2 Fungsi kulit

Perlindungan epitel berlapis dengan lapisan tanduk berfungsi sebagai perlindungan fisik terhadap abrasi fisik, bahan kimia, patogen, atau mikroorganisme lainnya dai luar tubuh. Selain itu, lapisan tanduk juga bisa mencegah tubuh dari kehilangan cairan, elektrolit, dan makromolekul karena lapisan tanduk tahan air. Sel langerhans juga berperan dalam perlindungan terhadap antigen dan mikroba. Kulit juga melindungi dari radiasi sinar UV karena mengandung pigmen melanin yang terdapat dalam sel melanosit. Lapisan dermis dan lemak subkutan berfungsi sebagai peredam getaran. Lemak subkutan sendiri berfungsi sebagai isolator listrik (Weller, R. B., Hunter, H. J., & Mann, 2015).

Termoregulasi pada saat suhu tubuh atau lingkungan tinggi, mekanisme pengeluaran panas yang dilakukan kulit adalah penguapan keringat dari permukaan kulit dan vasodilatasi sehingga aliran darah ke kulit maksimum. Sebaliknya jika di daerah dingin, vasokonstriksi dan penurunan aliran darah ke kulit akan mempertahankan panas tubuh (Eroschenko, 2010).

Sensasi sensorik cutaneous sensations adalah sensasi yang timbul di kulit, termasuk sensasi taktil: sentuhan, tekanan, dan getaran. cutaneous sensations yang lain adalah rasa sakit, biasanya sakit adalah indikasi adanya jaringan yang akan rusak. Di kulit ada banyak susunan akhiran saraf dan reseptor, seperti korpuskel di dalam dermis dan pleksus akar rambut di setiap folikel rambut (Tortora, G, 2009).

Ekskresi terdapat kelenjar keringat pada kulit yang membentuk keringat dari air, larutan garam, urea, dan produk sisa nitrogen. Sehingga dapat diekskresikan ke permukaan kulit (Eroschenko, 2010).

Absorbsi kulit dapat mengabsorbsi zat-zat yang larut dalam air. Selain itu, beberapa vitamin yang larut lemak (A, D, E, & K), beberapa obat, dan gas oksigen serta gas karbondioksida dapat menembus kulit. Beberapa material toksik seperti aseton dan karbon tetraklorida, garam dari logam berat seperti timah, arsen, dan merkuri juga dapat diabsorbsi oleh kulit (Tortora, G. 2009).

2.1.3 Anatomi kulit tikus

Tabel 2.1 Perbandingan Anatomi Kulit Manusia dan Tikus

Fitur Manusia Tikus

Ketebalan kulit >100 µm <25 µm

Lapisan epidermis 5-10 3

Panniculus carnosus tidak ada Ada

Epidermal ridge Ada tidak ada

Kelenjar keringat ekrin Ada tidak ada (Helena D, Z. & Andrea, G. 2018)

Manusia dan tikus memiliki lapisan sel kulit yang sama di epidermis dan dermis. Tetapi kulit manusia relatif tebal dan kencang dibandingkan kulit tikus yang lebih tipis dan longgar. Kulit tikus memiliki tiga lapisan utama yaitu epidermis, dermis, dan subcutis. Lapisan epidermis tikus terdiri dari tiga lapisan yaitu: stratum corneum, spinosum, dan basale. Lapisan dermisnya tidak memiliki kelenjar keringat ekrin dan memiliki dua lapisan, yaitu papillary dermis dan reticular dermis. Sedangkan lapisan subcutis terdiri atas tiga lapis, yaitu jaringan adiposa putih dermal, otot panniculus carnosus, dan jaringan ikat interstisial (Helena D, Z. & Andrea, G. 2018).

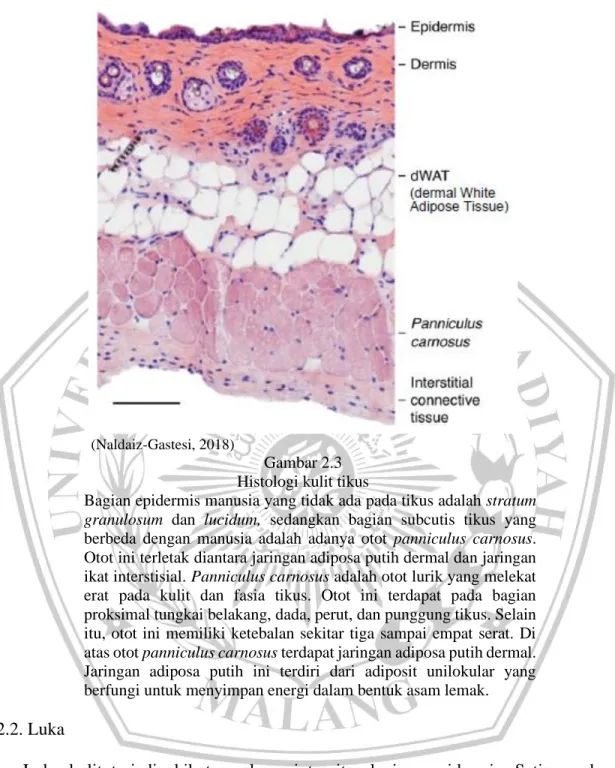

(Naldaiz-Gastesi, 2018)

Gambar 2.3 Histologi kulit tikus

Bagian epidermis manusia yang tidak ada pada tikus adalah stratum granulosum dan lucidum, sedangkan bagian subcutis tikus yang berbeda dengan manusia adalah adanya otot panniculus carnosus. Otot ini terletak diantara jaringan adiposa putih dermal dan jaringan ikat interstisial. Panniculus carnosus adalah otot lurik yang melekat erat pada kulit dan fasia tikus. Otot ini terdapat pada bagian proksimal tungkai belakang, dada, perut, dan punggung tikus. Selain itu, otot ini memiliki ketebalan sekitar tiga sampai empat serat. Di atas otot panniculus carnosus terdapat jaringan adiposa putih dermal. Jaringan adiposa putih ini terdiri dari adiposit unilokular yang berfungi untuk menyimpan energi dalam bentuk asam lemak. 2.2. Luka

Luka kulit terjadi akibat rusaknya integritas lapisan epidermis. Setiap cedera jaringan dengan gangguan integritas anatomi dengan kehilangan fungsional dapat digambarkan sebagai luka, luka bisa disebabkan karena ketidaksengajaan, disengaja, dan proses dari suatu penyakit (Heng, 2011).

2.2.1 Jenis luka 2.2.1.1 Luka akut

Luka akut adalah luka yang dapat sembuh dengan sendirinya dengan tahapan dan waktu yang sesuai dengan proses penyembuhan luka, sehingga hasilnya adalah pemulihan jaringan dengan baik, baik struktur anatomi maupun fungsinya (Velnar, T. Bailey, T. & Smrkolj, 2009). Model luka akut dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

a. Luka insisi

Luka insisi didefinisikan sebagai luka yang diakibatkan karena benda berujung tajam, yang mana lebih panjang pada kulit daripada kedalamannya (Dimaio, V. & Dana, 2006).

b. Luka eksisi

Luka eksisi melibatkan adanya penghilangan volume yang signifikan pada jaringan yang mana menyebabkan ruangan yang kehilangan jaringannya tersebut diisi oleh material-material dari penyembuhan luka. Luka eksisi, ada beberapa pengamatan yang dapat diamati yaitu evaluasi ukuran luka dengan cara menghitung area yang berubah dan waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan sempurna, serta memeriksa gambaran histologi yang terjadi pada jaringan luka (Martin, W.A., & Wysocki, 2008).

2.2.1.2 Luka kronik

Luka kronik adalah luka yang gagal dalam kemajuan penyembuhan lukanya dan tidak dapat diperbaiki sesuai dengan tahapan dan waktu penyembuhan luka yang normal. Proses penyembuhan lukanya terganggu oleh banyak faktor, yang dapat memperpanjang satu atau lebih tahapan penyembuhan luka. Beberapa faktor yang

dapat menyebabkan luka kronik adalah infeksi, hipoksia jaringan, nekrosis, eksudat, dan level sitokin inflamasi yang berlebihan (Velnar, T., Bailey, T., & Smrkolj, 2009). 2.2.2 Penyembuhan luka

Tubuh mempunyai pelindung dalam menahan perubahan lingkungan yaitu kulit. Apabila faktor dari luar tidak mampu ditahan oleh pelindung tersebut maka terjadilah luka. Dalam merespon luka tersebut, tubuh memiliki fungsi fisiologis penyembuhan luka. Proses penyembuhan ini terdiri dari fase awal, intermediate, dan fase lanjut (Janosik, 2005).

2.2.2.1 Fase hemostasi

Hemostasis melibatkan tiga langkah utama: spasme vaskular, pembentukan sumbat trombosit, dan koagulasi darah. Trombosit memiliki peranan kunci dalam hemostasis (Janosik, 2005).

2.2.2.2 Spasme vaskular

Pembuluh darah yang tersayat atau robek akan segera berkonstriksi. Konstriksi memperlambat aliran darah melalui kerusakan dan memperkecil kehilangan darah. Permukaan-permukaan endotel yang saling berhadapan juga saling menekan oleh spasme vaskular awal ini sehingga permukaan tersebut menjadi lekat satu sama lain dan semakin menambal pembuluh yang rusak (Janosik, 2005).

2.2.2.3 Pembentukan sumbat trombosit

Trombosit menggumpal untuk membentuk sumbat dibagian pembuluh yang terpotong atau terobek. Trombosit dalam keadaan normal tidak melekat ke permukaan endotel pembuluh darah yang licin tetapi mereka melekat ke pembuluh darah yang rusak. Ketika permukaan endotel terganggu karena cedera pada pembuluh darah, von

Willebrand factor (vWF) memiliki tempat perlekatan yang merupakan tempat melekatnya trombosit yang bergerak cepat melalui reseptor permukaan selnya yang spesifik bagi protein plasma ini, Perlekatan ini mencegah trombosit untuk tersapu oleh sirkulasi. Lapisan trombosit yang tersumbat ini membentuk dasar dari sumbatan trombosit. Trombosit yang teraktivasi juga melepaskan beberapa senyawa kimia yang penting dari granula simpanan mereka. Di antara senyawa-senyawa kimia ini adalah adenosin difosfat (ADP) yang menyebabkan permukaan trombosit darah yang terdapat di sekitar mereka menjadi lekat sehingga trombosit tersebut melekat ke lapis pertama gumpalan trombosit dan teraktivasi. Trombosit-trombosit yang baru beragregasi, memelepaskan lebih banyak ADP yang menyebabkan semakin banyak trombosit menumpuk, dan seterusnya sehingga di tempat kerusakan cepat terbentuk sumbat trombosit melalui mekanisme umpanbalik positif.

Proses agregasi ini diperkuat oleh pembentukan parakrin yang serupa prostaglandin yang distimulasi oleh ADP, tromboksan A2, dan dari komponen membran plasma trombosit. Tromboksan A2 merangsang agregasi trombosit secara langsung dan selanjutnya meningkatkannya secara tidak langsung dengan memicu pelepasan lebih banyak ADP dari granula trombosit. Karena itu, pembentukan sumbat trombosit melibatkan tiga kejadian adhesi, aktivasi, dan agregasi yang berurutan dan saling terintegrasi. ADP yang dikeluarkan oleh trombosit aktif merangsang pelepasan prostasiklin dan nitrat oksida dari endotel normal di dekatnya. Kedua bahan kimia ini menghambat agregasi trombosit. Karena itu, sumbat trombosit bersifat terbatas pada kerusakan dan tidak menyebar ke jaringan vascular sekitar yang tidak rusak (Janosik, 2005).

(janosik 2005)

Gambar 2.4

Pembentukan Sumbat Trombosit 2.2.2.4 Koagulasi darah

Koagulasi darah atau pembekuan darah adalah transformasi darah dari cairan menjadi gel padat. Pembentukan bekuan di atas sumbatan trombosit akan memperkuat dan menopang sumbatan sehingga meningkatkan tambalan yang menutupi kerusakan pembuluh. Selain itu, sewaktu darah di sekitar kerusakan pembuluh memadat, darah tidak lagi dapat mengalir. Pembekuan darah adalah mekanisme hemostasis tubuh yang paling kuat. Mekanisme ini diperlukan untuk menghentikan perdarahan dari semua kecuali kerusakan-kerusakan yang paling kecil.

Koagulasi darah langkah terakhir dalam proses penyembuhan luka. Pembentukan bekuan adalah perubahan fibrinogen menjadi fibrin, fibrinogen adalah suatu protein plasma larut berukuran besar yang dihasilkan oleh hati dan secara normal selalu ada di dalam plasma. Fibrin adalah suatu molekul tak larut berbentuk benang. Perubahan fibrinogen menjadi fibrin ini dikatalisis oleh enzim trombin di tempat cedera.

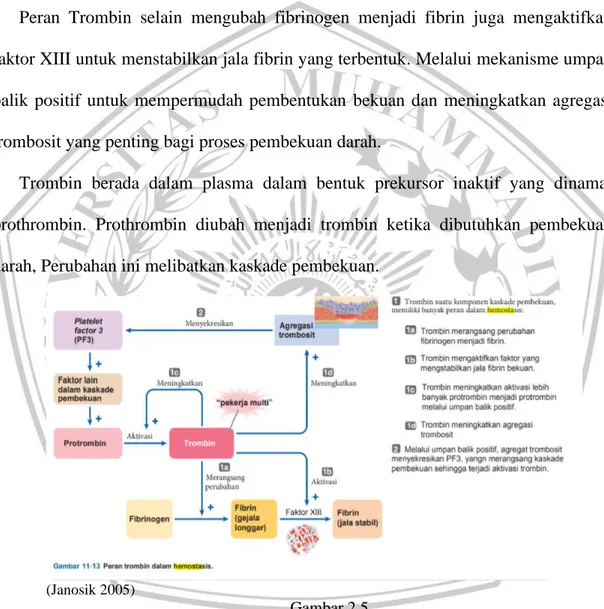

Molekul-molekul fibrin melekat ke permukaan pembuluh yang rusak dan membentuk jala longgar yang mdenjerat sel-sel darah termasuk agregasi trombosit. Massa yang terbentuk atau bekuan biasanya tampak merah karena banyaknya SDM yang terperangkap tetapi bahan dasar bekuan dibentuk dari fibrin yang berasal dari plasma. Peran Trombin selain mengubah fibrinogen menjadi fibrin juga mengaktifkan faktor XIII untuk menstabilkan jala fibrin yang terbentuk. Melalui mekanisme umpan balik positif untuk mempermudah pembentukan bekuan dan meningkatkan agregasi trombosit yang penting bagi proses pembekuan darah.

Trombin berada dalam plasma dalam bentuk prekursor inaktif yang dinamai prothrombin. Prothrombin diubah menjadi trombin ketika dibutuhkan pembekuan darah, Perubahan ini melibatkan kaskade pembekuan.

(Janosik 2005)

Gambar 2.5 Pembekuan darah

Kaskade pembekuan darah faktor X mengubah protrombin menjadi thrombin. Faktor X itu sendiri dalam keadaan normal terdapat dalam bentuk inaktif di dalam

darah dan harus diubah menjadi bentuk aktifnya oleh faktor teraktivasi lainnya, demikian seterusnya, Kaskade pembekuan dapat dipicu oleh jalur intrinsik atau jalur ekstrinsik.

Jalur intrinsik memicu pembekuan di dalam pembuluh yang rusak serta pembekuan sampel darah di dalam tabung reaksi. Semua unsur yang diperlukan untuk menghasilkan pembekuan melalui jalur intrinsik terdapat di darah. Jalur ini yang melibatkan tujuh langkah berbeda teraktifkan jika faktor XII diaktifkan oleh kontak dengan kolagen yang terpajan di pembuluh yang cedera atau permukaan benda asing misalnya kaca tabung reaksi. Ingat bahwa kolagen yang terpajan juga memicu agregasi trombosit, maka pembentukan sumbat trombosit dan reaksi berantai yang menyebabkan pembentukan bekuan secara bersamaan diaktifkan jika terjadi kerusakan pembuluh darah. Selain itu mekanisme-mekanisme hemostatik komplementer ini saling memperkuat. Agregasi trombosit mensekresikan PF3 yang esensial bagi kaskade pembekuan yang pada gilirannya meningkatkan agregasi trombosit lebih lanjut.

Jalur ekstrinsik mengambil jalan pintas dan hanya memerlukan empat Langkah. Jalur ini yang memerlukan kontak dengan faktor-faktor jaringan yang eksternal terhadap darah akan memicu pembekuan darah yang telah keluar dari jaringan. Ketika mengalami trauma jaringan mengeluarkan suatu kompleks protein yang dikenal sebagai tromboplastin jaringan. Tromboplastin jaringan secara langsung mengaktifkan faktor X sehingga melewatkan semua tahap sebelumnya di jalur intrinsik (Lawrence, 2002).

(Lawrence 2002)

Gambar 2.6

Jalur intriksi dan jalur ekstrinsik 2.2.2.5 Reaksi inflamasi

Reaksi inflamasi adalah respon fisiologis normal tubuh dalam mengatasi luka. Inflamasi ditandai dengan rubor (kemerahan), tumor (pembengkakan), calor (hangat), dan dolor (nyeri). Tujuan dari reaksi inflamasi ini adalah untuk membunuh bakteri yang mengkontaminasi luka (Leong M, 2012).

Pada awal terjadinya luka terjadi vasokonstriksi lokal pada arteri dan kapiler untuk membantu menghentikan pendarahan. Proses ini dimediasi oleh epinephrin, norepinephrin dan prostaglandin yang dikeluarkan oleh sel yang cedera. Setelah 10-15 menit pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi yang dimediasi oleh serotonin, histamin, kinin, prostaglandin, leukotriene, dan produk endotel. Hal ini yang menyebabkan lokasi luka tampak merah dan hangat (Eslami A, Gallant-Behm, 2009).

Sel mast yang terdapat pada permukaan endotel mengeluarkan histamin dan serotonin yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Hal ini mengakibatkan plasma keluar dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Leukosit

berpindah ke jaringan yang luka melalui proses aktif yaitu diapedesis. Proses ini dimulai dengan leukosit menempel pada sel endotel yang melapisi kapiler dimediasi oleh selectins. Kemudian leukosit semakin melekat akibat integrin yang terdapat pada permukaan leukosit dengan intercellular adhesion moleculer (ICAM) pada sel endotel. Leukosit kemudian berpindah secara aktif dari sel endotel ke jaringan yang luka (Lawrence, 2002).

Agen kemotaktik seperti produk bakteri, complement factor, histamin, PGE2, leukotriene, dan platelet derived growth factor (PDGF) menstimulasi leukosit untuk berpindah dari sel endotel. Leukosit yang terdapat pada luka di dua hari pertama adalah neutrofil. Sel ini membuang jaringan mati dan bakteri dengan fagositosis. Netrofil juga mengeluarkan protease untuk mendegradasi matriks ekstraseluler yang tersisa. Setelah melaksanakan fungsi fagositosis, neutrofil akan difagositosis oleh makrofag atau mati. Meskipun neutrofil memiliki peran dalam mencegah infeksi, keberadaan neutrofil yang persisten pada luka dapat menyebabkan luka sulit untuk mengalami proses penyembuhan. Hal ini bisa menyebabkan luka akut berprogresi menjadi luka kronis (Webster J, Scuffham P, Sherriff KL, 2012).

Pada hari kedua sampai ketiga luka, monosit atau makrofag masuk ke dalam luka melalui mediasi monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1). Makrofag sebagai sel yang sangat penting dalam penyembuhan luka memiliki fungsi fagositosis bakteri dan jaringan mati. Makrofag mensekresi protease untuk mendegradasi Extraceluller Matrix (ECM) dan penting untuk membuang material asing, merangsang pergerakan sel, dan mengatur pergantian ECM. Makrofag merupakan penghasil sitokin dan growth factor yang menstimulasi proliferasi fibroblast, produksi kolagen, pembentukan pembuluh

darah baru, dan proses penyembuhan lainnya. Limfosit T muncul secara signifikan pada hari kelima luka sampai hari ketujuh. Limfosit mempengaruhi fibroblast dengan menghasilkan sitokin, seperti interleukin-2 (IL-2) dan fibroblast activating factor. Limfosit T juga menghasilkan interferon-γ (IFN-γ), yang menstimulasi makrofag untuk mengeluarkan sitokin seperti IL-1 dan tumor necrosis factor alpha (TNF-α). Sel T memiliki peran dalam penyembuhan luka kronis (Gurtner, 2007).

2.2.2.6 Fase intermediate

Pada fase ini terjadi penurunan jumlah sel-sel inflamasi. Tanda-tanda radang berkurang dengan munculnya sel fibroblast yang berproliferasi, fibroblast muncul pada hari 3 dan puncaknya pada hari ke 7. Pembentukan pembuluh darah baru, epitelialisasi, dan kontraksi luka. Matriks fibrin yang dipenuhi platelet dan makrofag mengeluarkan growth factor yang mengaktivasi fibroblast. Fibroblast bermigrasi ke daerah luka dan mulai berproliferasi hingga jumlahnya lebih dominan dibandingkan sel radang pada daerah tersebut. Fase ini terjadi pada hari ketiga sampai hari kelima (Lawrence, 2002).

Dalam melakukan migrasi fibroblast mengeluarkan matriks mettalloproteinase (MMP) untuk memecah matriks yang menghalangi migrasi. Fungsi utama dari fibroblast adalah sintesis kolagen sebagai komponen utama ECM. Kolagen tipe I dan III adalah kolagen utama pembentuk ECM dan normalnya ada pada dermis manusia. Kolagen tipe III dan fibronectin dihasilkan fibroblast pada minggu pertama dan kemudian kolagen tipe III digantikan dengan tipe I. Kolagen tersebut akan bertambah banyak dan menggantikan fibrin sebagai penyusun matriks utama pada luka (Schultz, 2007).

Pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis adalah proses yang dirangsang oleh kebutuhan energi yang tinggi untuk proliferasi sel. Selain itu angiogenesis juga diperlukan untuk mengatur vaskularisasi yang rusak akibat luka dan distimulasi kondisi asam laktat yang tinggi, kadar pH yang asam, dan penurunan tekanan oksigen di jaringan (Webster J, Scuffham P, Sherriff KL, 2012).

Setelah trauma sel endotel yang aktif karena terekspos berbagai substansi akan mendegradasi membran basal dari vena post kapiler sehingga migrasi sel dapat terjadi antara celah tersebut. Migrasi sel endotel ke dalam luka diatur oleh fibroblast growth factor (FGF), platelet-derived growth factor (PDGF), dan transforming growth factor-β (TGF-factor-β). Pembelahan dari sel endotel ini akan membentuk lumen. Kemudian deposisi dari membran basal akan menghasilkan maturasi kapiler (Leong M, 2012).

Angiogenesis distimulasi dan diatur oleh berbagai sitokin yang kebanyakan dihasilkan oleh makrofag dan platelet. Tumor necrosis factor-α (TNF-α) yang dihasilkan makrofag merangsang angiogenesis dimulai dari akhir fase inflamasi. Heparin yang bisa menstimulasi migrasi sel endotel kapiler berikatan dengan berbagai faktor angiogenik lainnya. vascular endothelial growth factor (VEGF) sebagai faktor angiogenik yang dihasilkan oleh keratinosit, makrofag, dan fibroblast selama proses penyembuhan (Lawrence, 2002).

Pada fase ini terjadi pula epitelialisasi yaitu proses pembentukan kembali lapisan kulit yang rusak. Pada tepi luka keratinosit akan berproliferasi setelah kontak dengan ECM dan kemudian bermigrasi dari membran basal ke permukaan yang baru terbentuk. Ketika bermigrasi keratinosis akan menjadi pipih dan panjang dan juga membentuk tonjolan sitoplasma yang panjang. Pada ECM mereka akan berikatan dengan kolagen

tipe I dan bermigrasi menggunakan reseptor spesifik integrin. Kolagenase yang dikeluarkan keratinosit akan mendisosiasi sel dari matriks dermis dan membantu pergerakan dari matriks awal. Keratinosit juga mensintesis dan mensekresi MMP lainnya ketika bermigrasi (Schultz, 2007).

Matriks fibrin awal akan digantikan oleh jaringan granulasi. Jaringan granulasi akan berperan sebagai perantara sel-sel untuk melakukan migrasi. Jaringan ini terdiri dari tiga sel yang berperan penting yaitu: fibroblast, makrofag, dan sel endotel. Sel-sel ini akan menghasilkan ECM dan pembuluh darah baru sebagai sumber energi jaringan granulasi. Jaringan ini muncul pada hari keempat setelah luka. Fibroblast akan bekerja menghasilkan ECM untuk mengisi celah yang terjadi akibat luka dan sebagai perantara migrasi keratinosit. Matriks ini akan tampak jelas pada luka. Makrofag akan menghasilkan growth factor yang merangsang fibroblast berproliferasi. Makrofag juga akan merangsang sel endotel untuk membentuk pembuluh darah baru (Gurtner, 2007). Kontraksi luka adalah gerakan centripetal dari tepi luka menuju arah tengah luka. Kontraksi luka maksimal berlanjut sampai hari ke-12 atau ke-15 tapi juga bisa berlanjut apabila luka tetap terbuka. Luka bergerak ke arah tengah dengan rata -rata 0,6 sampai 0,75 mm/hari. Kontraksi juga tergantung dari jaringan kulit sekitar yang longgar. Sel yang banyak ditemukan pada kontraksi luka adalah myofibroblast. Sel ini berasal dari fibroblast normal tapi mengandung mikrofilamen di sitoplasmanya (Lawrence, 2002). Sel-sel fibroblast terlihat sebagai sel gepeng dengan juluran sitoplasma, inti lonjong dengan sedikit kromatin, dan satu atau dua nukleus. Fibrosit adalah sel bentuk kumparan kecil yang lebih matang tanpa juluran sitoplasma dan intinya lebih kecil dari fibroblast. Serat kolagen adalah protein fibrosa tebal kuat untuk membentuk matriks

eksrtaseluler. Serat kolagen dalam sediaan berwarna merah muda (serat eosinofilik), paling tebal, dan paling besar. Sel-sel fibroblast bisa dihitung jumlahnya dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400x (Mescher, 2013).

(Mescher, 2013)

Gambar 2.7

Fibroblast dan Serat Kolagen

Gambar a. Nukleus fibroblast (panah) dan serat kolagen sedangkan pada gambar b. fibroblast, fibrosit (panah), dan leukosit.

2.2.2.7 Fase akhir

Fase akhir jaringan parut adalah fase terlama dari proses penyembuhan Proses ini dimulai sekitar hari ke-21 hingga satu tahun. Pembentukan kolagen akan mulai menurun dan stabil. Meskipun jumlah kolagen sudah maksimal, kekuatan tahanan luka hanya 15% dari kulit normal. Proses remodelling akan meningkatkan kekuatan tahanan luka secara drastis. Proses ini didasari pergantian dari kolagen tipe III menjadi kolagen tipe I. Peningkatan kekuatan terjadi secara signifikan pada minggu ketiga hingga minggu keenam setelah luka. Kekuatan tahanan luka maksimal akan mencapai 90% dari kekuatan kulit normal (Lawrence, 2002).

2.3 Melati Gambir

2.3.1 Klasifikasi melati gambir Nama umum : Melati gambir Kingdom : Plantae Subdivision : Viridiplantae Class : Magnoliopsida Order : Lamiales Family : Oleacelae Genus : Jasminum

Species : Jasminum officinale

(Weaver & Anderson, 2012)

Gambar 2.8

2.3.2 Morfologi melati gambir

Semak dapat merambat sejauh 0,4-5 m. Cabang-cabang bersudut atau beralur dan tersebar. Daun bersilangan berhadapan, bentuk menyirip, panjang 5-12,5cm, dengan tangkai daun. Masing-masing struktur mirip daun bersama-sama membentuk daun majemuk berjumlah 7-11. Bunga berdiameter 3-3,8 cm, putih, bergaris-garis dengan bagian luar merah jambu, pada daun longgar, ketiak dan terminal lebih panjang dari daun; tangkai bunga 1,3-2,5 cm; mahkota berbentuk bulat telur sampai spathulate lonjong, berdaun-daun, kecil atas, linier. Calyx 5-10 mm. panjang, putik berambut halus, benang sari bentuk tabung panjang 2.5 mm atau kurang; lobus 5, subulate 2-8 kali panjang tabung. Corolla tabung sepanjang 1,8-2,5 cm; lobus 5; elips atau lonjong (Al-Snafi, 2008).

2.3.3 Kandungan daun melati gambir Tabel 2.2 Kandungan Daun Melati Gambir

Total Phenolic Content (mg/g gallic acid

equivalent)

Total Flavonoid Content (mg/g quercetin

equivalent)

Total Flavonols content (mg/g quercetin equivalent) 104.02 ± 1.28 10.76 ± 0.83 5.65 ± 0.45

(Dubey, et al., 2016)

Kandungan fenol total diperkirakan secara spektrofotometri menggunakan reagen Folin-Ciocalteu, Total kandungan flavonoid diperkirakan dengan menggunakan metode Ordon et.al, Total kandungan flavonol diperkirakan dengan metode Oyaizu yang dilaporkan (Dubey, 2016).

Daun melati gambir secara spesifik disebutkan memiliki kandungan phenol sebesar (57,7 mg/100 g) dan selain itu memiliki kandungan flavonoid yaitu sebesar 10,76 mg/100 mg quercetin.

2.4 Flavonoid

Flavonoid adalah kumpulan dari senyawa tumbuhan yang memiliki struktur polifenol dan termasuk ke dalam kelas metabolit sekunder tumbuhan. Flavonoid memiliki efek peningkatan kesehatan dan diperlukan dalam aplikasi farmasi, pengobatan, dan kosmetik karena memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antimutagenik, dan antikarsinogenik (Panche, 2016).

(Panche, 2016)

Gambar 2.9

Struktur Kerangka Dasar Flavonoid dan Kelasnya 2.4.1 Pengaruh flavonoid terhadap penyembuhan luka

Salah satu kandungan tertinggi pada melati gambir adalah flavonoid. Pada beberapa penelitian sebelumnya, flavonoid terbukti dapat mempercepat penyembuhan luka. flavonoid telah terbukti mempengaruhi ekspresi beberapa faktor pertumbuhan dan sitokin yang berhubungan dengan peroses penyembuhan luka. Ekspresi VEGF (Vascular endothelial growth factor) dan TGF-β1 (Transforming Growth Factor Betha 1) meningkat signifikan pada kelompok tikus yang diberi perlakuan menggunakan flavonoid. Total flavonoid dapat menstimulasi sintesis kolagen dan mempercepat pertumbuhan jaringan granulasi. VEGF dapat mendorong proliferasi dan pembentukan sel endotel pembuluh darah. Sedangkan TGF-β1 dapat menginduksi sel-sel inflamasi untuk berkumpul di daerah kulit yang terluka. Hal-hal tersebut dapat membantu dan mempercepat penyembuhan luka (Gopalakrishnan, A., Ram, M., & Kumar, 2016).

VEGF adalah agen angiogenik mayor yang menstimulasi migrasi, proliferasi, dan diferensiasi sel endotel. Level mRNA dan protein VEGF meningkat signifikan pada kelompok tikus yang diberi perlakuan flavonoid pada hari ke-3 dan hari ke-7, menunjukkan efek penyembuhan luka dan potensi angiogenik dari flavonoid pada kulit (Gopalakrishnan, A., Ram, M., Kumawat ,2016).

TGF-β1 memiliki beberapa fungsi pada proses penyembuhan luka yaitu modulator pertumbuhan, diferensiasi sel, dan mengingkatkan angiogenik bersama dengan VEGF. Pada penelitian Gopalakhrisnan et al (2015) level TGF-β1 menunjukkan bahwa flavonoid dapat meningkatkan ekspresi TGF-β1 pada awal fase proliferasi, sehingga mendukung aktivitas fibroblast, deposisi matriks ekstraseluler dan pembentukan jaringan granulasi yang lebih baik. Akan tetapi, ekspresi TGF-β1 pada kelompok tikus yang diberi perlakuan flavonoid pada hari ke-11 dan seterusnya mengalami penurunan.

Hal tersebut mungkin karena terjadi keseimbangan antara deposisi dan degradasi matriks ekstraseluler sehingga flavonoid mungkin bisa mengurangi pembentukan jaringan parut (Gopalakrishnan, A., Ram, M., Kumawat, 2016).

Christian Khoswanto menunjukkan bahwa pada hari ketiga terjadi peningkatan jumlah sel fibroblast karena adanya zat aktif seperti flavonoid yang terkandung dalam daun alpukat.

(Khoswanto, Juliastuti, and Adla, 2018) Gambar 2.10

Fibroblast Kelompok Kontrol pada Hari ke 3

(Khoswanto, Juliastuti, and Adla, 2018) Gambar 2.11

Pada pemeriksaan histopatologi, kelompok tikus yang diberi perlakuan flavonoid menunjukkan lebih sedikit sel-sel inflamasi, lebih banyak proliferasi fibroblast, meningkatnya kepadatan pembuluh darah mikro, reepitelialisasi yang lebih baik, dan endapan kolagen yang lebih teratur. Dari beberapa data diatas dapat disimpulkan bahwa flavanoid memiliki manfaat dalam proses penyembuhan luka dengan mempengaruhi beberapa fase dalam penyembuhan luka (Khoswanto, Juliastuti, and Adla, 2018).

2.5 Sediaan Gel

Gel merupakan formulasi semipadat terdiri dari suspensi yang terbuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar. Gel bersifat hidrofobik atau hidrofilik dan memiliki struktur jaringan tiga dimensi. Berdasarkan sifat fase cair, gel dapat dibedakan menjadi dua jenis berbeda yaitu organogel yang mengandung pelarut organik dan hidrogel yang mengandung air. Senyawa basis gel adalah bahan pembentuk gel dalam sediaan. Keuntungan sediaan gel adalah mampu menghantarkan bahan obat dengan baik, mudah merata saat dioleskan pada kulit, memberikan sensasi dingin, dan tidak berbekas di kulit (Hanum P., A. & Mimiek, 2015).

Untuk membuat suatu gel diperlukan gelling agent sebagai bahan pembentuk gel dalam sediaan. Terdapat berbagai macam jenis gelling agent diantaranya tragakan, Na CMC, karbopol, HPMC, dan MC (Wong Yi, S. & Imam Adi, 2018).

Hidroksipropil metilselulosa (HPMC) merupakan suatu polimer gelling agent yang larut dalam air. HPMC diproduksi dari selulosa yang berasal dari pohon dan kapas. Kelebihan HPMC yaitu inert terhadap banyak zat, ph 3 hingga 11, gel yang dihasilkan

jernih, bersifat netral, viskositas stabil, tidak mengiritasi kulit, dan tidak dimetabolisme oleh tubuh. Selain digunakan pada produk komestika dan produk farmasi, gelling agent ini juga digunakan dalam produk perawatan pribadi (misalnya sampo, kondisioner rambut, dan pasta gigi) dan produk makanan (Christine C, D. & Nyi M, 2016).