S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi sebagai per syar atan memper oleh Gelar Sar jana

pada FISIP UPN “Veter an” J awa Timur

Oleh :

LULUT NILOT PALASARI

NPM. 0843010073

YAYASAN KESEJ AHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” J AWA TIMUR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

ii

Disusun oleh :

LULUT NILOT PALASARI

NPM. 0843010073

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Dr s. Saifuddin Zuhr i, M.Si

NPT. 3 7000 94 0035 1

Mengetahui,

D E K A N

Disusun Oleh :

LULUT NILOT PALASARI NPM. 08 43010 073

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pembanguan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada tanggal 13 Juni 2012

Menyetujui,

Mengetahui, DEKAN

Dr a. Ec. Hj. Supar wati, M.Si PEMBIMBING UTAMA

Dr s. Syaifuddin Zuhr i, M.Si NPT. 370069400351

Tim Penguji:

1. Ketua

J uwito, S.Sos, M.Si NPT. 3 6704 95 0036 1 2. Seker tar is

Dr s. Syaifuddin Zuhr i, M.Si NPT. 370069400351

3. Anggota

yang dipopulerkan oleh Pay feat. Soa Soa).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan lirik lagu “Papua Dalam Cinta” yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pay feat. Soa Soa. Penelitian ini menaruh perhatian pada pemaknaan lirik lagu “Papua Dalam Cinta” yang diciptakan oleh Pay dan dipopulerkan oleh Pay featuring Soa-Soa. Penelitian ini didasarkan pada kecintaan bangsa Indonesia terhadap keindahan alam dan kekayaan alam Papua.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Dalam penilitian ini peneliti menggunakan pendekatan semiologi Roland Barthes atau semiotik Saussure.

Hasil penelitian ini adalah lagu “Papua Dalam Cinta” berisi tentang sebuah ajakan untuk menumbuhkan kecintaan bangsa Indonesia terhadap Papua dan ajakan untuk selalu menjaga keindahan alam Papua.

ABSTRACT

LULUT NILOT PALASARI, THE LITERAL MEANING OF “PAPUA DALAM CINTA” SONG LYRIC (Semiology Study of the Literal Meaning of “Papua Dalam Cinta” Song Lyric brought by Pay feat. Soa-Soa)

The purpose of this study was to determine the meaning of the lyrics to "Papua Dalam Cinta" which was created and popularized by the Pay feat. Soa Soa. The research was concerned with the meaning of the lyrics to "Papua Dalam Cinta" which was created by the Pay and popularized by the Pay-Soa Soa featuring. The study was based on the love of the natural beauty of Indonesia and Papua's natural wealth.

This study used a qualitative descriptive method. In this study researchers used the approach of Roland Barthes semiology or semiotics of Saussure.

The results of this study is the song "Papua Dalam Cinta" contains a call to foster a love of Indonesia to Papua and call to always maintain the natural beauty of Papua.

atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang

berjudul “PEMAKNAAN LIRIK LAGU “PAPUA DALAM CINTA” (Studi

Semiologi Pemaknaan Lir ik Lagu “Papua Dalam Cinta” yang dipopulerkan

oleh Pay feat. Soa Soa).

Sekalipun penulis harus mengalami berbagai kesulitan, tetapi

bersyukur bahwa SKRIPSI ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis

menyadari bahwa di dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya :

1. ALLAH SWT untuk anugerah, hidayah, inspirasi serta tuntunan yang

senantiasa mengilhami penulis.

2. Keluarga Tercinta, yang selalu menjadi tujuan utama penulis untuk selalu

melakukan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak saya yang telah

membantu dalam penulisan Skripsi ini baik secara moriil ataupun secara

materril.

3. Juwito, S.Sos, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP

UPN “Veteran” Jatim.

4. Drs. Syaifuddin Zuhri, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu

6. Sahabat-sahabat luar biasa yang tak sekedar memotivasi hingga selesainya

Skripsi ini: Ajeng, Risca, Tata, Mas Sigit dan juga Ak.family at AK UPN

Radio.

7. Cho Kyuhyun yang secara tidak langsung telah memberikan semangat untuk

saya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

8. Seluruh pihak yang tak dapat penulis sebutkan atas keterbatasan halaman ini,

untuk segala bentuk bantuan yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Demikian Skripsi ini ditulis, penulis berharap semoga Skripsi ini

bermanfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi di masa yang akan datang. Penulis

menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna. Mohon Kritik dan sarannya .

Surabaya, Juni 2012

HALAMAN JUDUL ... i

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ... ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

ABSTRAKSI ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 14

1.3. Tujuan Penelitian ... 14

1.4. Manfaat Penelitian ... 15

1.4.1. Manfaat Teoritis ... 15

1.4.2. Manfaat Praktis ... 15

BAB II KAJ IAN PUSTAKA ... 16

2.1. Landasan Teori ... 16

2.1.5. Makna dan Pemaknaan... 28

2.1.6. Teori-Teori Makna ... 30

2.1.7. Semiotika dan Semiologi Komunikasi ... 32

2.1.8. Semiologi Roland Barthes ... 34

2.1.8.1. Kode Pembacaan ... 40

2.2. Kerangka Berfikir ... 43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 45

3.1. Metode Penelitian ... 45

3.2. Korpus Penelitian ... 46

3.3. Analisis Semiotik ... 49

3.4. Unit Analisis ... 50

3.5. Teknik Pengumpulan Data ... 50

3.6. Metode Analisis Data ... 51

3.7. Teknis Analisis Data ... 52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 53

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ... 53

4.2. Penyajian Data dan Analisis Data ... 55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 141

5.1. Kesimpulan ... 141

5.2. Saran ... 142

1.1 Latar Belakang Masalah

Belakangan ini semakin banyak dijumpai berita-berita mengenai

masalah dan konflik-konflik di media massa, baik media cetak, media

elektronik, maupun media online di Indonesia ini. Satu contoh wilayah

yang sering menjadi sorotan media di Indonesia mengenai konflik yang

sering terjadi di daerahnya adalah Papua. Konflik yang terjadi di Papua ini

tidak hanya mengenai konflik ekonomi namun sudah menjalar ke

permasalahan konflik sosial, budaya dan politik. Masalah ini sudah ada

dari jaman dahulu kala, namun sampai sekarang masih belum ada jalan

keluar dan penyelesaiannya.

Sejarah Papua hampir dapat diidentikan dengan sejarah konflik

dan kekerasan. Bila merunut ke belakang, ketika terjadi perselisihan antara

Belanda dan Indonesia mengenai status politik Papua Barat saat itu,

masing-masing melakukan unjuk kekuatan. Dengan seruan Tri Komando

Rakyat (Trikora), militer Indonesia yang waktu itu berbasis di Aboina

(Maluku) terus dimobilisir sampai ke Papua. Sementara militer Belanda

telah menyiapkan diri untuk berkonfrontasi dengan militer Indonesia.

Ketegangan tersebut teratasi dengan diserahkannya Papua kepada

(

http://hankam.kompasiana.com/2011/11/01/kekerasan-di-papua-politisasi-dan-strukturasi/).

Mirisnya keadaan di Papua sekarang ini membuat banyak

tanggapan yang bermacam-macam dari masyarakat. Ada yang mengecam

keras ada yang masih mengambil sisi positif dari hal tersebut. Para tokoh

masyarakat berlomba-lomba menyatakan opini dan pemikirannya nya

melalui berbagai media. Para musisi di Indonesia juga tidak mau kalah

untuk ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat mereka. Dan agar

masyakat dapat dengan mudah menerima pesan tersebut para musisi

tersebut menuangkan pesannya dalam lagu-lagu yang mereka ciptakan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Little John mengenai

komunikasi. Komunikasi adalah suatu usaha untuk memperoleh makna,

tanda-tanda adalah basis dari seluruh komunikasi (Little John dalam

Sobur, 2003 : 15). Manusia dengan perantara tanda-tanda dapat melakukan

komunikasi dengan sesamanya. Banyak hal yang bisa dikomunikasikan di

dunia ini, termasuk juga melalui sebuah media dalam menyampaikan

pesannya, salah satunya adalah musik dan lagu.

Musik dan lagu merupakan salah satu kegiatan komunikasi,

karena di dalamnya terdapat proses penyampaian pesan dari pencipta lagu

tersebut kepada khalayak pendengarnya. Pesan yang terkandung dalam

sebuah lagu merupakan representasi dari pikiran atau perasaan dari

disampaikan biasanya bersumber dari frame of reference (kerangka acuan)

dan field of experience (pengalaman).

Musik merupakan hasil budaya manusia yang menarik diantara

banya hasil budaya yang lain. Dikatakan menarik karena musik memegang

peranan yang sangat banyak di berbagai bidang. Seperti jika dilihat dari

psikologinya, musik kerap menjadi sarana kebutuhan manusia dalam

hasrat akan seni dan beraksi. Dari segi sosial musik dapat sebagai cermin

tatanan sosial yang ada dalam masyarakat saat musik tersebut diciptakan.

Musik dapat dikatakan sebagai bahasa universal, dapat juga diartikan

sebagai media ekspresi masyarakat, baik itu kalangan bawah hingga

lapisan yang paling atas. Tanpa disadari musik juga mempengaruhi

kehidupan sosial di dalam kehidupan masyarakat, sehingga musik banyak

tercipta dari tema yang cukup beraneka ragam mulai dari masalah

percintaan, kehidupan sehari-hari, seni budaya, agama, olahraga, mode

maupun sebagai alat kontrol sosial dan kritik terhadap salah satu pihak

seperti pemerintahan. Musik diartikan sebagai ungkapan perasaan yang

dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian atas suatu suara. Ungkapan yang

dikeluarkan melalui suara manusia disebut dengan vokal sedangkan

ungkapan yang dikeluarkan melalui bunyi alat musik disebut intrumental

(Subagyo, 2006:4).

Musik sendiri menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

memiliki makna bunyi-bunyian yang ditata enak dan rapi. Dari definisi di

lagu yang dinyanyikan biasanya terdiri dari komponen-komponen yang

saling melengkapi dan saling bergantung. Komponen tersebut antara lain

paduan alat musik dalam satu instrumen, suara vokal dan yang terakhir

adalah lirik lagunya itu sendiri. Instrumen dan kekuatan vokal penyanyi

adalah sebagai tubuh sedangkan lirik lagu adalah jiwa atau nyawa

penggambaran musik itu sendiri.

Musik dalam sebuah lagu adalah sebuah lirik yang diberikan

instrumental akor dan melodi, meskipun terlihat sederhana, namun proses

pembuatan sebuah lagu dibutuhkan keahlian menulis lirik lagu hingga

keahlian dalam berimajinasi menciptakan sebuah ide, meskipun dalam

prakteknya lirik tersebut berdasarkan pengalaman pribadi atau keadaan

sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Lirik lagu merupakan sebuah

komunikasi verbal yang memiliki sebuah makna pesan di dalamnya.

Sebuah lirik lagu bila tepat memilihnya bisa memiliki nilai yang sama

dengan ribuan kata atau peristiwa, juga secara individu maupun memikat

perhatian. Kekuatan lirik lagu adalah unsur yang sama penting bagi

keberhasilan bermusik, sebab pesan yang disampaikan oleh pencipta lagu

ternyata tidak berasal dari luar diri pencipta lagu tersebut, dalam artian

bahwa pesan tersebut bersumber pada pola pikir serta kerangka acuan

(frame of reference) dan pengalaman (field of experience) sebagai hasil

integrasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Lirik lagu mungkin juga

Musik merupakan satu kesatuan dari nada, lirik, bahkan visual

(video klip) yang diciptakan berdasarkan perasaan pencipta musik tersebut

yang kemudian diterjemahkan ke dalam musik. Isi tanda musik dalam hal

ini adalah emosi yang dibangkitkan dalam diri pendengar, jadi apabila

seseorang menangkap sebuah musik yang berupa ungkapan yang diubah

menjadi sebuah nada dan lirik maka pendengar tersebut akan ikut

merasakan ungkapan terhadap perasaan-perasaan tersebut. Lirik lagu dapat

pula sebagai sarana sosialisasi dalam pelestarian terhadap suatu sikap atau

nilai. Oleh karena itu, ketika sebuah lirik lagu diaransir dan

diperdengarkan kepada masyarakat tanggung jawab yang besar atas

tersebar luasnya sebuah keyakinan, nilai-nilai, bahkan prasangka tertentu

(Setianingsih, 2003:7-8).

Dapat dikatakan musik yang di dalamnya terdapat lirik sebuah

lagu adalah sebuah proses komunikasi, hal ini seperti diungkapkan Tubbs

and Moss dalam Human Communication : Proses komunikasi itu

sebenarnya mencangkup pengiriman pesan dari sistem syaraf ke sistem

syaraf orang lain, dengan maksud untuk menghasilkan semua makna yang

sama dalam benak pengirim. Pesan verbal melakukan hal tersebut melalui

kata-kata yang merupakan unsur dari bahasa dan kata-kata, sudah jelas

merupakan sebuah simbol (Tubbs, 2001:72).

Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi

ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian maupun kelompok.

orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi

instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi). Perasaan

tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan non verbal. Harus diakui

musik juga dapat mengekspresikan perasaan, kesadaran, dan bahkan

pandangan hidup (Mulyana, 2003:21).

Setiap kata mengandung makna, makna itu sudah ada yang jelas,

tetapi juga ada makna yang kabur. Setiap kata dapat saja mengandung

lebih dari satu makna. Dapat saja sebuah kata mengacu pada sesuatu yang

berbeda sesuai dengan lingkungan pemakainya. Hubungan makna tampak

pula jika dirangkaikan satu dengan yang lain sehingga akan terlihat makna

dalam pemakaian bahasa. Disinilah kedudukan lirik sangat berperan

karena mempunyai banyak makna, sehingga musik tidak hanya bunyi

suara belaka.

Musik juga memainkan peran dalam evolusi manusia, dibalik

perilaku dan tindakan manusia terdapat pikiran dan perkembangan diri

dipengaruhi oleh musik. Pemakaian bahasa pada sebuah karya seni

berbeda dengan penggunaan bahasa sehari-hari atau dalam kegiatan lain.

Musik berkaitan erat dengan setting sosial terhadap masyarakat tempat dia

berada, sehingga mengandung makna yang tersembunyi dan berbeda di

dalamnya.

Dalam hal ini representasi makna di dalam suatu musik dan lirik

lagu dapat mengandung arti yang bermacam-macam. Konsep representasi

konsep representasi yang sudah pernah ada. Karena makna sendiri juga

tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam proses negoisasi dan disesuaikan

dengan situasi yang baru. Intinya adalah : makna akan inheren dalam suatu

dunia ini, ia selalu dikonstruksikan, diproduksi, lewat proses representasi.

Ia adalah hasil dari praktek pertandaan. Praktek yang membuat sesuatu hal

bermakna sesuatu (Juliastuti, 2000 : 1).

Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto (Rahmawati, 2001:1)

bahwa musik berkaitan erat dengan setting awal sosial kemasyarakatan

dan gelaja khas akibat interaksi sosial dimana lirik lagu menjadi penunjang

dalam musik tersebut dalam menjembatani isu-isu sosial yang terjadi.

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekamto dalam Rahmawati

(2001:1) yang menyatakan :

“Musik berkaitan erat dengan setting sosial kemasyarakatan tempat dia berada. Musik merupakan gejala khas yang dihasilkan akibat adanya interaksi sosial, dimana dalam interaksi tersebut manusia menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Disinilah kedudukan lirik sangat berperan, sehingga dengan demikian musik tidak hanya bersuara belaka, karena juga menyangkut perilaku manusia sebagai individu maupun kelompok sosial dalam wadah pergaulan hidup dengan wadah bahasa atau lirik sebagai penunjangnya.”

Berdasarkan kutipan di atas, sebagai lirik lagu dapat berkaitan pula dengan

situasi sosial dengan isu-isu sosial yang sedang berkembang di dalam

bangsa Indonesia.

Musik juga dapat digunakan sebagai media penyampaian suatu

pesan kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan berbagai macam, mulai

pesan yang hanya bertujuan memperlihatkan akan kecintaan, kebencian,

bersangkutan dengan kecintaan, kebencian, nasionalisme, dan lain-lain

tersebut. Salah satu contoh pesan yang disampaikan adalah pentingnya

kecintaan khususnya terhadap negara dan daerahnya sendiri. Menurut arti

di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “cinta” mempunyai arti selalu

teringat dan terpikir di dalam hati.

Dalam lirik lagu ini para generasi muda bangsa kita sudah

kekurangan akan nilai rasa kecintaan terhadap bangsanya, mereka sibuk

mencari hal-hal lain daripada bangsa dan wilayahnya, merusak dan

menelantarkan bangsanya, memandang rendah terhadap kebudayaannya,

bersikap acuh tak acuh terhadap saudara sebangsanya, dan asik dengan

budaya yang ada di luar sehingga melupakan akan bangsanya. Namun

beberapa musisi dan grup band di Indonesia berusaha menunjukkan

kepeduliannya terhadap bangsa Indonesia, sebagai contoh adalah Band

Coklat, Band Gigi, dan Iwan Fals. Mereka merupakan beberapan contoh

band dan musisi yang ada di Indonesia yang berani mengangkat tema rasa

cinta dan kepedulian terhadap bangsanya, selain itu ada juga Pay, seorang

musikus Indonesia yang juga anggota dari band BIP dan grup Soa Soa,

sebuah grup pendatang baru yang berasal dari Papua yang mengangkat

tema cinta terhadap bangsa dalam lagunya yang berjudul “Papua Dalam

Cinta”.

Karena keprihatinannya terhadap berbagai masalah di Papua, Pay

coba mengekspesikannya melalui sebuah lagu. "Gue rasa lebih tepat musik

Dan, di samping itu mau membangunkan mental warga Papua. Cuma kata

teman-teman yang asli dari sana, enggak terlalu gitu-gitu amat, tapi karena

beritanya begitu terus, gue dan teman-teman spontan aja buat lagu untuk

Papua," terang Pay ditemui usai tampil di Studio Dahsyat RCTI, Kebon

Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (18/2/2012)

(

http://music.okezone.com/read/2012/02/18/386/578236/papua-dalam-cinta-pay).

Lirik yang terdapat dalam lagu “Papua Dalam Cinta” ini

mencerminkan tentang kritik sosial terhadap beberapa konflik yang sering

terjadi di Papua belakangan ini dan pandangan masyarakat di Indonesia

yang seolah olah menganggap masyarakat Papua sebelah mata dengan kata

lain meremehkan. Konflik yang terjadi di Papua belakangan ini telah

membuat beberapa kerugian, tidak hanya kerugian materi namun kerugian

sosial sehingga terjadinya perpecahan. Menurut Guru Besar Universitas

Syiah Kuala mengatakan jika dicermati lebih jauh, konflik Papua

sesungguhnya begitu kompleks dan mencakup berbagai sektor kehidupan

masyarakat yang ada di Bumi Cenderawsih. Mulai dari persoalan sejarah,

politik, ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan

(

http://berita.liputan6.com/read/348358/pengamat-konflik-papua-bukan-persoalan-separatis-semata).

Salah satu konflik yang sampai sekarang masih sering menjadi

sorotan media dan masyarakat adalah kasus Freeport. Kasus Freeport ini

masalah yang ditimbulkannya, mulai kasus penjarahan kekayaan alam,

perusakan lingkungan, pemiskinan, sampai kasus kekerasan terhadap

warga pribumi di Papua. Sehingga dalam realitanya di Papua sudah

banyak terjadi perpecahan saudara dan diskriminasi sosial.

“Dulu kami tak pernah kekurangan, semuanya sudah disediakan

di alam. Untuk makan tinggal mengambil sagu, untuk lauk tinggal mencari

ikan atau berburu di hutan,” ungkap Gergorius Okoare, tokoh muda suku

Kamoro, Timika. Namun segalanya berubah ketika pendatang yang datang

dari peradaban lain begitu terobsesi untuk mengambil

sebanyak-banyaknya dari dalam tanah mereka. Konflik dalam pemanfaatan sumber

daya alam pun mulai mengemuka (Kompas, 2007:32-33). Keadaan

diperparah oleh konflik-konflik bersenjata yang kian mengental : konflik

antar suku, serta konflik antara masyarakat adat dan Freeport, terus terjadi

di sekitar areal konsensi tambang mereka. Salah satunya adalah insiden

pada Februari 2006 yang lalu (Kompas, 2007:35).

Operasi perusahaan tambang tembaga dan

emas Freeport McMoran telah berlangsung setengah abad dan

kontrak karyanya sudah beberapa kali diperpanjang. Kerugian dan

kerusakan yang diakibatkannya telah melahirkan berbagai protes dan

perlawanan yang ditindas keras aparat keamanan Indonesia

(http://suaraperempuanpapua.org/index.php?option=com_content&view=a

Sebagai contoh perpecahan saudara yang terjadi di Papua adalah

perang suku yang terjadi di Kampung Muara Distrik Karubaga, Kabupaten

Tolikara, Papua. Bentrok di kampung Karubaga ini dipicu masalah

keluarga (

http://news.okezone.com/read/2010/07/13/340/352661/perang-suku-pecah-di-papua-4-orang-tewas). Tidak hanya itu, konflik perang

antar saudara di Papua juga terjadi di wilayah Kabupaten Puncak dan

Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Ketua BEM Papua menyebut tiga tokoh

kunci yang menurutnya adalah pemicu konflik. Tiga tokoh itu adalah

Lukas Enembe, Elvis Tabuni dan Simon Alom. Konflik ini disebabkan

karena adanya penembakan dan perang suku yang menyebabkan puluhan

nyawa warga melayang (

http://politik.kompasiana.com/2012/02/05/tiga-tokoh-pemicu-konflik-papua/).

Papua juga masih mengalami diskriminasi bahkan oleh negara.

Menurut penyataan Paskalis Kossay, anggota DPR RI dari daerah

pemilihan Provinsi Papua, menyatakan bahwa segala bentuk pernyataan

elite Jakarta selama ini hanyalah wacana di atas kertas, karena pada

kenyataannya Papua masih mengalami proses diskriminasi dan

peminggiran. Ia mengatakan itu di Jakarta, Selasa (16/8/2011), merespons

pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang antara lain

mengatakan, membangun Papua harus dilakukan dengan hati. “Tetapi

faktanya, Papua didiskriminasi oleh negara. Terbukti, (Undang Undang)

ujarnya menandaskan (

http://www.surya.co.id/2011/08/16/papua-masih-alami-diskriminasi).

Bagi masyarakat Papua hal ini memang dirasakan sangat

mengganggu dan meresahkan. Seperti layaknya manusia mereka juga

menginginkan keadaan wilayahnya yang tentram, aman, dan nyaman.

Kerinduan semua elemen masyarakat akan kedamaian, ketenangan dan

ketentaraman hidup di Kota Jayapura, diharapkan menjadi satu

pemahaman bersama semua unsur masyarakat Kota Jayapura yang

pluralitas. Keprihatinan itu diungkapkan berbagai unsur masyarakat di

Kota Jayapura yang diwakili para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama

Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik serta perwakilan Paguyuban yang

ada di Kota Jayapura. Ungkapan Keprihatinan itu disampaikan kepada

Wali Kota dan Muspida dalam suatu pertemuan khusus “Cofee Morning”,

Kamis (18/8/2011) di Kantor Wali Kota Jayapura. Keprihatinan,

sehubungan dengan situasi Keamanan di Kota Jayapura, tepatnya di

Kampung Nafri dan sekitarya yang mengakibatkan timbulnya rasa tidak

nyaman dimasyarakat Kota Jayapura yang pluralitas. Banyak masukan

diberikan para Tokoh Agama kepada Wali Kota, pun sebaliknya, masukan

diberikan unsur masyarakat Paguyuban dan Pemuda, agar Pemerintah

Kota Jayapura segera mengambil langkah langkah dan bertindak

menetralisir keadaan dengan memberikan rasa nyaman kepada semua

masyarakat (

Dapat dikatakan bahwa masyarakat Papua disini sebenarnya telah

merindukan kebebasannya tersebut. Karenanya banyak aksi perlawanan

dan perjuangan masyarakat Papua untuk mewujudkan kebebasan di

wilayahnya. Namun mereka seolah berjuang untuk perdamaian tersebut

seorang diri dan bahkan ada dari beberapa lapisan masyarakat yang

menganggap sepele hal tersebut. Pemerintah seolah acuh tak acuh terhadap

keadaan ini sehingga dari tahun ke tahun masih saja tidak ada titik cerah

dari masalah yang dialami masyarakat Papua ini.

Dari beberapa fenomena di atas maka peneliti melihat bahwa lagu

yang dipopulerkan oleh Pay feat. Soa Soa yang berjudul “Papua Dalam

Cinta” ini menarik untuk direpresentasikan atau diteliti. Oleh karena itulah

dalam penelitian ini peneliti menaruh perhatian mengenai konflik dan

masalah-masalah yang terjadi di Papua yang telah mengakibatkan

perpecahan, kerusakan alam, dan konflik-konflik sosial lainnya. Peneliti

meneliti lagu ini karena lagu ini adalah sebuah bentuk pesan yang

diberikan untuk masyarakat agar masyarakat kembali bersatu dan

mencintai Papua yang tercinta ini.

Dalam penilitian ini peneliti menggunakan pendekatan semiologi

Roland Barthes atau semiotik Saussure. Dimana lebih lengkapnya

saussure meletakkan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan

pemilahan significant (penanda) dan signifie (petanda). Significant adalah

bunyi yang bermakna (aspek material), yakni apa yang dari ditulis atau

mental) dari bahasa. (Barthes, 1985:382 dalam Kurniawan, 2001:14) dan

Roland Barthes yang menekankan kepada text.

Lebih ringkasnya peneliti disini meneliti tentang suatu sistem

tanda, salah satunya bagaimana Pay feat. Soa Soa membuat lagu tersebut

dengan memberi makna pada lagu tersebut dan seperti apa Pay feat. Soa

Soa mereferensikan fenomena ke dalam sistem tanda komunikasi berupa

lirik lagu.

Penelitian tentang suatu sistem penilitian ini secara khusus untuk

mengetahui bagaimana pemaknaan dalam lirik lagu “Papua Dalam Cinta”

yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pay feat. Soa Soa dan berdasarkan

latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah studi

semiologi untuk mengetahui pemaknaan dalam lirik lagu “Papua Dalam

Cinta” yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pay feat. Soa Soa.

1.2 Per umu san Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

“Bagaimana pemaknaan lirik lagu “Papua Dalam Cinta” yang dibawakan

oleh Pay feat. Soa Soa ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka

“Papua Dalam Cinta” yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pay feat. Soa

Soa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teor itis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukan pada perkembangan serta pendalaman pribadi studi

komunikasi dengan menganalisis semiotika dalam lirik lagu “Papua

Dalam Cinta” dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan

serta menambah referensi perpustakaan khususnya ilmu

komunikasi kepada peneliti lain.

1.4.2 Manfaat Pr aktis

Membantu pembaca dan penikmat musik dalam

memahami apa maksud dari lirik lagu “Papua Dalam Cinta”

sehingga pesan yang terdapat dalam lagu tersebut dapat diterima

dengan baik, dan dapat membuat masyarakat lebih mengenal Papua

lebih dalam lagi sehingga menimbulkan simpati dan rasa cinta dan

sebagai sarana persuasif bagi masyarakat agar dapat menambah

2.1. Landasan Teor i

2.1.1. Musik

Musik adalah suatu suara atau bunyi-bunyian yang diatur

menjadi satu yang menarik dan menyenangkan. Dengan kata lain

musik dikenal sebagai sesuatu yang terdiri dari atas nada dan ritme

yang mengalun secara teratur. Musik juga memainkan peran dalam

evolusi manusia, dibalik tindakan dan perilaku manusia terdapat

pikiran dan perkembangan, ini dipengaruhi oleh musik. Seni musik

merupakan salah satu seni untuk menyampaikan ekspresi. Ekspresi

yang disampaikan sekarang ini bukan hanya mengandung unsur

keindahan seperti tema-tema percintaan, namun belakangan ini

banyak tercipta tema-tema yang berisi permasalahan sosial dan

realitas yang ada pada masyarakat.

Musik dapat tercipta karena didorong oleh kondisi sosial,

politik, dan ekonomi masyarakat, musik adalah cermin masyarakat,

musik juga diilhami oleh perilaku masyarakat, dan sebaliknya

perilaku umum masyarakat dapat terilhami oleh musik tertentu.

Perilaku umum masyarakat dapat berupa permasalahan sosial,

ataupun harapan yang diidamkan (Rachmawati dalam Ayuningtyas,

2006:9).

Sistem tanda musik adalah oditif, namun untuk mencapai

pendengarannya, pengubahan musik dalam mempersembahkan

kreasinya dengan perantara pemain musik dalam bentuk sistem

tanda tertulis. Bagi Semiotikus musik, adanya tanda-tanda

perantara, yakni musik yang dicatat dalam partitur orkestranya. Hal

ini sangat memudahkan dalam menganalisis karya musik dengan

teks. Itulah sebabnya mengapa penelitian musik terarah pada

sintakis.

Meski demikian, tidak ada semiotika tanpa semantik. Jadi,

juga tidak ada semiotik musik tanpa semantik musik. Semantik

musik, bisa dikatakan harus senantiasa membuktikan hak

kehadirannya (Van Zoest, 1993:120-121).

Salah satu hal terpenting dalam sebuah musik adalah lirik

lagu. Sebagaimana bahasa dapat menjadi sarana atau media

komunikasi untuk mencerminkan realitas sosial yang ada pada

masyarakat. Lirik lagu dapat pula menjadi sarana untuk sosialisasi

dan pelestarian terhadap suatu sikap atau nilai. Oleh karena itu,

ketika sebuah lirik lagu mulai diaransir dan diperdengarkan kepada

khalayak, nilai-nilai, bahkan prasangka tertentu.

Dapat dikatakan bahwa musik merupakan bagian dari

dari lahir hingga akhir hayat, musik juga menyentuh segala lapisan

sosial masyarakat dari bawah hingga atas.

Mantle Hood, seorang pelopor Ethnomusicology dari USA

memberikan defini tentang Ethnomusicology sebagai studi musik

dari segi sosial dan kebuadayaan (Bandem, 1981:41). Musik itu

dipelajari melalui peraturan tertentu yang dihubungkan dengan

bentuk kesenian lainnya termasuk bahasa, falsafah, dan agama

(Sobur, 2003:148).

Dalam sebuah tulisannya ihwal perkembangan

ethnomusicology ini, I Made Bandem (1981:41) menuturkan :

Kendati ethnomusicology itu umurnya kurang dari seratus

tahun, namun uraian tentang musik eksotik sudah dijumpai jauh sebelumnya. Uraian-uraian tersebut ditulis oleh para penjelajah dunia, utusan-utusan agama, orang-orang yang suka berziarah dan para ahli filologi. Pengenalan musik Asia di dunia Barat semula dilakukan oleh Marcopolo musik Cina oleh de Halde (1735), dan J.M. Amiot (1779), serta musik Arab oleh Andres (1787).

Musik pop adalah merupakan suatu bagian yang

terpenting di sekian banyak cabang seni pertunjukkan. Musik ini

digandrungi oleh setiap lapisan masyarakat. Di dalam musik ini

merupakan sebuah rasa nasionalisme yang sangat berpengaruh

pada bangsanya.

Musik juga dapat dengan mudah masuk ke berbagai

lapisan masyarakat, baik menengah ke atas ataupun menengah ke

bawah, tua maupun muda, kaya maupun miskin. Dapat dikatakan

pencipta dan penyanyi ini memilih musik sebagai media

penyampaian pesannya tentang kedamaian kepada khalayak. Hal

ini agar pesan mengenai perdamaian yang ingin disampaikannya

mudah masuk dan diterima oleh masyarakat sehingga pesan

tersebut menjadi sarana persuasi agar masyarakat dapat

menciptakan perdamaian tersebut.

2.1.2. Lir ik Lagu

Perkembangan lirik lagu di Indonesia sudah mulai muncul

sejak setelah merebut kemerdekaan. Pada paruhan pertama

dasawarsa 1950-an. Pada waktu itu masih dilakukan yang

dinamakan “musikalisasi syair” yaitu menggarap

komposisi-komposisi lagu terhadap puisi-puisi yang terlebih dahulu diciptakan

oleh penyair terpandang (Rachmawati, 2000:42).

Lirik lagu dalam musik yang sebagaimana bahasa, dapat

menjadi sarana atau media komunikasi untuk mencerminkan

realitas sosial yang beredar dalam masyarakat. Lirik lagu dapat

pula digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi dan pelestarian

terhadap suatu sikap atau nilai. Oleh karena itu, ketika sebuah lirik

diaransir dan diperdengarkan kepada khalayak yang mempunyai

tanggung jawab yang besar atas tersebar luasnya sebuah keyakinan,

nilai-nilai bahkan prasangka tertentu (Setianingsih, 2003:7-8).

menggambarkan nasionalisme, sebagai wujud cinta tanah air

terhadap bangsa dan negara.

Musik berkaitan erat dengan setting sosial kemasyarakatan

tempat dia berada. Musik merupakan gejala khas yang dihasilkan

akibat adanya interaksi sosial, dimana dalam interaksi tersebut

manusia menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Disinilah

kedudukan lirik sangat berperan, sehingga dengan demikian musik

tidak hanya bunyi suara belaka, karena juga menyangkut perilaku

manusia sebagai individu maupun kelompok sosial dalam wadah

pergaulan hidup dengan wadah bahasa atau lirik sebagai

penunjangnya.

Penelitian lirik lagu merupakan penelitian makna isi pesan

dalam lirik lagu tersebut. Dimana lirik lagu merupakan suatu

produk yang salah satu sumbernya adalah situasi sosial. Dimana

lirik lagu di dalamnya, kemudian merefleksikan dalam sistem tanda

berupa lirik lagu. Maka, dapat dikatakan bahwa lirik lagu “Papua

Dalam Cinta” milik Pay feat Soa-Soa merupakan proses

komunikasi yang mewakili seni karena terdapat pesan yang

terkandung dalam simbol lirik lagu tersebut yang sengaja

digunakan oleh komunikator sebagai pencipta lagu untuk

disampaikan kepada komunikan dengan bahasanya tentang suatu

Namun dalam hal ini bahasa verbal yang berupa kata-kata yang

tertuang dalam teks lirik lagu.

Dalam lirik lagu “Papua Dalam Cinta” ini terdapat

kalimat-kalimat persuasif yang menyatakan ajakan bagi masyarakat

untuk menjaga dan mewujudkan rasa cinta tanah air tersebut. Pay

sendiri menuliskan kalimat-kalimat tersebut dengan latar belakang

situasi sosial yang tengah terjadi di Indonesia, yaitu konflik-konflik

di Papua itu sendiri yang mengakibatkan perpecahan dan kerusuhan

sehingga dibutuhkan suatu penyampaian pesan untuk menjaga dan

mewujudkan rasa cinta tanah air tersebut. Jadi dalam penulisan

suatu lirik lagu haruslah mengandung sebuah pesan dan makna

yang jelas agar pesan yang ingin disampaikan melalui lirik lagu

tersebut dapat diterima, diikuti, dan dilakukan.

2.1.3. Penger tian Cinta

Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat

dan ketertarikan pribadi. Dalam konteks filosofi cinta merupakan

sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan

kasih sayang. Pendapat lainnya, cinta adalah sebuah aksi/kegiatan

aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa

pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu,

menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun

Cinta adalah suatu perasaan yang positif dan diberikan

pada manusia atau benda lainnya. Bisa dialami semua makhluk.

Penggunaan perkataan cinta juga dipengaruhi perkembangan

semasa. Perkataan sentiasa berubah arti menurut tanggapan,

pemahaman dan penggunaan di dalam keadaan, kedudukan dan

generasi masyarakat yang berbeda. Sifat cinta dalam pengertian

abad ke 21 mungkin berbeda daripada abad-abad yang lalu.

Ungkapan cinta mungkin digunakan untuk meluapkan perasaan

seperti berikut:

1. Perasaan terhadap keluarga

2. Perasaan terhadap teman-teman, atau philia

3. Perasaan yang romantis atau juga disebut asmara

4. Perasaan yang hanya merupakan kemahuan, keinginan hawa

nafsu atau cinta eros

5. Perasaan sesama atau juga disebut kasih sayang atau agape

6. Perasaan tentang atau terhadap dirinya sendiri, yang disebut

narsisisme

7. Perasaan terhadap sebuah konsep tertentu

8. Perasaan terhadap negaranya atau patriotisme

9. Perasaan terhadap bangsa atau nasionalisme

Penggunaan istilah cinta dalam masyarakat Indonesia dan

Malaysia lebih dipengaruhi perkataan love dalam bahasa Inggris.

agape dan storge. Namun demikian perkataan-perkataan yang lebih

sesuai masih ditemui dalam bahasa serantau dan dijelaskan seperti

berikut:

1. Cinta yang lebih cenderung kepada romantis, asmara dan

hawa nafsu, eros

2. Sayang yang lebih cenderung kepada teman-teman dan

keluarga, philia

3. Kasih yang lebih cenderung kepada keluarga dan Tuhan,

agape

4. Semangat nusa yang lebih cenderung kepada patriotisme,

nasionalisme dan narsisme, storge

Cinta adalah perasaan simpati yang melibatkan emosi

yang mendalam. Menurut Erich Fromm, ada empat syarat untuk

mewujudkan cinta kasih, yaitu perasaan, pengenalan, tanggung

jawab, perhatian, saling menghormati.

Untuk menunjukkan cinta kepada Indonesia dan Papua ini

dapat diwujudkan dalam hal yang beragam. Misalnya, dengan tidak

melakukan kekerasan, melakukan hal-hal yang menyebabkan

peperangan, menghormati hak orang lain, menciptakan keadaan

yang aman dan tentram, tidak merusak lingkungan, dll. Keadaan ini

dapat diciptakan bila pada masing-masing individu benar-benar

rasa cinta tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan,

kondisi, dan keahlian.

Keadaan yang tidak stabil dalam kelompok sosial terjadi

karena konflik antara individu-individu dalam kelompok tersebut

atau karena adanya konflik antara bagian-bagian kelompok tersebut

sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara

kekuatan-kekuatan di dalam kelompok itu sendiri. Ada bagian atau

segolongan dalam kelompok itu yang ingin merebut kekuasaan

dengan mengorbankan golongan lainnya; ada kepentingan yang

tidak seimbang, sehingga timbul ketidak-adilan; ada pula

perbedaan faham tentang cara-cara memenuhi tujuan kelompok

tersebut dan lain sebagainya; kesemuanya itu mengakibatkan

perpecahan di dalam kelompok tadi, sehingga timbullah perubahan

dalam struktrunya. Tercapainya keadaan stabil tersebut sedikit

banyak juga tergantung pada faktor kepemimpinan dan ideologi

yang dengan berubahnya struktur, mungkin juga mengalami

perubahan-perubahan (Soekanto, 1982:157).

Jadi suatu konflik atau masalah dan perebutan kekuasaan

di dalam suatu kelompok masyarakat bukanlah suatu keadaan yang

didasari oleh tanpa sebab. Hal ini merupakan usaha manusia untuk

mendapatkan nilai-nilai dirinya di masyarakat yang ditunjukkan

melalui simbol-simbol atau atribut di atas. Namun, sebaiknya usaha

suatu konflik atau perpecahan apalagi sampai terjadinya kekerasan.

Hal ini dapat didapatkan dengan didasari oleh iman dan takwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kecintaan kita terhadap bangsa

dan negara serta kecintaan kita terhadap sesama umat manusia.

2.1.4 Papua

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang

terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur

West New Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan

negara Papua Nugini atau East New Guinea.

Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua

bagian barat, sehingga sering disebut sebagai Papua Barat terutama

oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan separatis yang

ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara

sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah

ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea

atau Dutch New Guinea). Setelah berada bergabung dengan Negara

Kesatuan Republik Indonesia Indonesia, wilayah ini dikenal

sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973.

Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada

saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang

Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No.

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003,

disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan

Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah

Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan

bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun

kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi

wilayah Provinsi Papua pada saat ini.

Sejarah Papua tidak bisa dilepaskan dari masa lalu

Indonesia. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara

Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia.

Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua

merupakan pulau terbesar ke-dua di dunia setelah Greenland.

Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari

Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea,

Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal

sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah

wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini), yaitu bekas

koloni Inggris. Populasi penduduk diantara kedua negara

sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, namun kemudian

dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan.

Pulau Papua banyak mengandung bahan galian golongan

kapur, Gamping, Uranium, dll. Dan juga dengan adanya

tumbukkan lempeng ini sehingga mengangkat banyak fosil makluk

hidup yang berupa Minyak, Gas Bumi dan Batubara. Selain itu,

pulau Papua memiliki Hutan Tropis yang sangat lebat karena

berada pada jalur Katulistiwa serta memiliki hasil laut yang banyak

karena berada di Lautan Pasifik yang sangat luas.

Dari hal inilah yang menyebabkan Pribumi Papua menjadi

melarat di atas kekayaan Alamnya sendiri bagaikan seekor Tikus

yang mati di atas lumbung Padi. Oleh sebab itu, pulau ini menjadi

rebutan setiap bangsa-bangsa dan menjadi daerah konflik yang

berkepanjangan sehingga banyak menimbulkan korban penduduk

asli (Indigenous Peoples) dan pelanggaran-pelanggaran terhadap

hak-hak dasar masyarakat asli Papua.

Pada abad ke-15 sampai ke-17 dan abad ke-18 awal,

Papua dikenal sebagai daerah yang rawan untuk ditempati karena

Penduduknya sangat berbahaya. Oleh karena itu, Papua adalah

merupakan daerah yang belum berpemerintahan sendiri (Non Self

Government Territory). Pada masa itu, banyak timbul peperangan

diantara suku-suku sehingga muncul seorang Panglima Perang

yang hebat, yaitu Mambri dari pulau Biak dibawah komando Raja

Kurabesi.

Peninggalan arkeologi yang tersebar hampir di seluruh

bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. "Jika dikelola dengan

baik, peninggalan arkeologi di Papua yang sangat beragam bisa

menjadi obyek wisata yang menarik para wisatawan untuk

berkunjung ke Papua," kata Peneliti Balai Arkeologi Jayapura,

Klementin Fairyo di Jayapura, Rabu (21/7/2010).

Menurut Klementin, sejauh ini benda cagar budaya yang

terdapat di wilayah Papua belum mendapatkan perhatian dan

pengelolaan yang optimal sebagai aset pariwisata. Padahal, pada

hakikatnya seluruh peninggalan arkeologi tidak ternilai harganya

sebab hanya sekali dibuat pada suatu peristiwa di masa lalu. "Itulah

sebabnya benda-benda cagar budaya harus dilestarikan sehingga

dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan," katanya.

(http://jalanasik.com/content/view/1667/31/)

2.1.5. Makna dan Pemaknaan

Brown dalam Sobur (2001:255-256) mendefinisikan

makna sebagai kecenderungan (disposisi) total untuk menggunakan

atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. Terdapat banyak

bentuk bahasa. Terdpat banyak komponen dalam makna yang

dibangkitkan suatu kata atau kalimat. Namun kita terlebih dahulu

harus membedakan pemaknaan secara lebih tajam tentang

istilah-istilah yang nyaris berimpit antara apa yang disebut (1) terjemah,

Membuat terjemah adalah upaya mengemukakan materi

atau substansi yang sama dengan media yang berbeda, media

tersebut mungkin berupa bahasa yang satu ke bahasa yang lain, dari

verbal ke gambar dan sebagainya. Pada penafsiran, kita tetap

berpegang pada materi yang ada, dicari latar belakangnya,

konteksnya, agar dapat dikemukakan konsep atau gagasannya lebih

jelas. Ekstrapolasi lebih menekankan pada kemampuan daya pikir

manusia untuk mengungkapkan hal dibalik yang tersajikan. Materi

yang tersajikan dilihat dari tanda-tanda atau indikator pada sesuatu

yang lebih jauh lagi. Memberikan makna merupakan upaya lebih

jauh dari penafsiran dan mempunyai kesejajaran dengan

ekstrapolasi. Pemaknaan lebih menuntut kemampuan integratif

manusia, indrawija, daya pikirnya dan akal budinya. Materi yang

tersajikan seperti juga ektrapolasi, dilihat tidak lebih dari

tanda-tanda atau indikatornya bagi sesuatu yang lebih jauh. Di balik yang

tersajikan bagi ektrapolasi terbatas dalam artian empirik logik,

sedangkan pada pemaknaan dapat pula menjangkau yang etik atau

pun yang transedental.

Semantik adalah ilmu mengenai makna kata-kata, suatu

definisi yang menurut S.I. Hayakawa dalam Mulyana (2001:257)

tidaklah buruk bila orang-orang tidak menganggap bahwa

pencarian makna kata mulai dan berakhir dengan melihatnya dalam

(linguistik), yang punya banyak dimensi, simbol merujuk pada

objek si dunia nyata, pemahaman adalah perasaan subjektif kita

mengenai simbol itu dan referen adalah objek yang sebenarnya

eksis di dunia nyata.

Makna dapat pula digolongkan ke dalam makna konotatif.

Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya (faktual) seperti

yang kita temukan dalam kamus. Karena itu makna denotatif lebih

bersifat publik. Sejumlah kata denotatif, namun banyak kata juga

bermakna konotatif, lebih bersifat pribadi, yakni makna di luar

rujukan objektifnya. Dengan kata lain, makna konotatif lebih

bersifat subjektif daripada makna denotatif.

2.1.6. Teor i-Teor i Makna

Beberapa teori tentang makna dikembangkan oleh Alston

(1964:11-26) dalam Sobur (2001:259) diantaranya adalah:

1. Teori Acuan (Referential Theory)

Teori acuan merupakan salah satu jenis teori makna yang

mengenali atau mengidentifikasi makna suatu ungkapan

dengan apa yang diacunya atau dengan hubungan acuan.

2. Teori Ideasional (The Ideational Theory)

Teori Ideasional adalah suatu jenis teori makna yang

mengenali atau mengidentifikasi makna ungkapan dengan

tersebut. Dalam hal ini, teori ideasional menghubungkan

makna atau ungkapan dengan suatu ide atau representasi

psikis yang ditimbulkan kata atau ungkapan tersebut kepada

kesadaran. Atau dengan kata lain, teori ideasional

mengidentifikasikan makna E (expression atau ungkapan)

dengan gagasan-gagasan atau ide-ide yang ditimbulkan E

(expression). Jadi pada dasarnya teori ini meletakkan gagasan

(ide) sebagai titik sentral yang menentukan makna suatu

ungkapan.

3. Teori Tingkah Laku (Behavioral Theory)

Teori tingkah laku merupakan salah satu jenis teori makna

mengenai makna suatu kata atau ungkapan bahasa dengan

rangsangan-rangsangan (stimuli) yang menimbulkan ucapan

tersebut. Teori ini menanggapi bahasa sebagai semacam

kelakuan yang mengembalikan pada teori stimulus dan

respon. Makna menurut teori ini, merupakan rangsangan

untuk menumbuhkan perilaku tertentu sebagai respon kepada

rangsangan itu tadi.

Penelitian ini dapat dikatakan berlandaskan pada teori

ideasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya ide atau gagasan yang

datang dari pencipta lagu berdasarkan cerita nyata yang menjadi

inspirasi dalam menciptakan sebuah karya lagu. Melalui cerita

tersebut ke dalam sebuah ungkapan yang dituangkan dalam

lirik-lirik lagu yang penuh makna. Berdasarkan teori idensional, peneliti

berusaha untuk melakukan pemaknaan terhadap lirik lagu “Papua

Dalam Cinta”.

2.1.7. Semiotika dan Semiologi Komunikasi

Kata “Semiotika” berasal dari bahasa dari bahasa yunani,

“semion” yang berarti tanda atau “seme” yang berarti penafsiran

tanda. Semiotika sendiri berakar dari studi klasik dan skolastik atas

seni logika, retorika dan poetika.

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk

mengkaji suatu tanda. Tanda adalah perangkat yang kita pakai

dalam upaya mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah

masyarakat dan hidup bersama manusia. Semiotika, atau dalam

istilah Barthes, semiologi pada dasarnya hendak mempelajari

bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things).

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa

informasi, dalam hal nama objek itu hendak berkomunikasi, tetapi

juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Barthes,

1998:179, Kurniawan, 2001:53).

Bagi seseorang yang tertarik dengan semiotik, maka tugas

utamanya adalah mengamati (observasi) terhadap fenomena gejala

Tanda sebenarnya representasi dari gejala yang dimiliki sejumlah

kriteria, seperti : nama (sebutan), peran, fungsi, tujuan, keinginan.

Semiotika seperti kata Lechte (2001:191) adalah teori

tentang tanda dengan penandaan. Lebih jelasnya lagi, semiotika

adalah suatu disiplin yang menyelidiki semua bentuk komunikasi

yang terjadi dengan sarana signs ‘tanda-tanda’ dan berdasarkan

pada signs system (code) ‘sistem tanda ’(Segers, 2000:4),

Hjelmslev (dalam Chistomy, 2001:7) mendefinisikan tanda sebagai

“suatu keterhubungan antara wahana ekspresi (expression plan)

dan wahana isi (content plan)”. Charles Morris (dalam Segers,

2000:5) menyebutkan semiosis sebagai suatu “proses tandanya,

yaitu proses ketika sesuatu merupakan tanda bagi beberapa

organisme”. Dari beberapa definisi di atas maka semiotik atau

semiosis adalah ilmu atau proses yang berhubungan dengan tanda.

Pada dasarnya semiosis dapat dipandang sebagai suatu

proses tanda dapat diberikan dalam istilah semiotika sebagai suatu

hubungan antara lima istilah, yaitu :

S (s, i, e, r , c)

S adalah untuk semiotic relation (hubungan semiotik); s

untuk sign (tanda); i adalah untuk interpreter (penafsiran); e adalah

untuk effect atau pengaruh; r untuk reference (rujukan); e untuk

2.1.8. Semiologi Roland Bar thes

Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir

strukturalisasi yang getol mempraktikkan model linguistik dan

semiologi saussuren. Ia juga intelektual dan kritikus sastra Perancis

yang ternama, eksponens penerapan struktualisme dan semiotika

pada studi sastra. Barthes (2001:208) menyebutkan sebagai tokoh

yang memainkan peranan sental struktualisme tahun 1960-an dan

70-an. Barthes berpendapat bahasa adalah sebuah sistem tanda

yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu

dalam waktu tertentu. Ia mengajukan pendapat ini dalam writing

Degree Zero (1953, terj. Inggris 1977) dan Critical Essays (1964,

terj. Inggris 1972).

Sedangkan pendekatan karya struktualis memberikan

perhatian terhadap kode-kode yang digunakan untuk menyusun

makna struktualisme merupakan suatu pendekatan yang secara

khusus memperhatikan struktur karya atau seni.

Linguistik merupakan ilmu tentang bahasa yang sangat

berkembang menyediakan metode dan istilah dasar yang dipakai

oleh seseorang semiotikus dalam mempelajari semua sistem-sistem

sosial lainnya. Semiologi adalah ilmu tentang bentuk, sebab ia

mempelajari pemaknaan secara terpisah dari kandungan

Dalam pengkajian tekstual, Barthes menggunakan analisis

naratif struktual yang dikembangkannya. Analisis naratif struktual

secara metologis berasal dari perkembangan awal atas apa yang

disebut linguistik struktural sebagaimana perkembangan akhirnya

dikenal sebagai semiologi teks atau semiotika. Jadi secara

sederhana analisis naratif struktual dapat disebut juga sebagai

semiotika teks karena memfokuskan diri pada naskah. Intinya sama

yakni mencoba memahami makna suatu karya dengan menyusun

kembali makna-makna yang tersebar dengan suatu cara tertentu

(Kurniawan, 2001:89).

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam

studinya tentang tanda adalah peran pembaca konotasi, walaupun

merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar

berfungsi. Barthes secara panjang lebar mengulas apa yang sering

disebutnsebagai sistem pemaknaan tataran kedua yang dibangun

diatas sistem lain yang telah ada sebelumnya (Sobur, 2004:68-69).

Sastra merupakan contoh paling jelas sistem pemaknaan

tatanan kedua yang dibangun sebagai sistem yang petama. Sistem

kedua yang dibangun sebagai sistem yang pertama. Sistem kedua

ini oleh Barthes disebut konotatif, yang dalam mitologisnya secara

tegas ia bedakan dari denotatif atau sistem pemaknaan tatanan

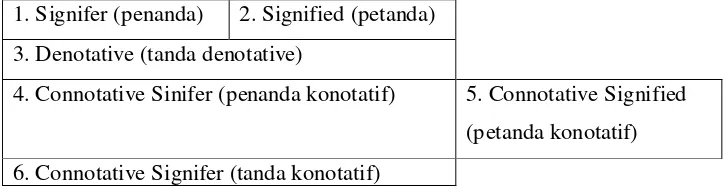

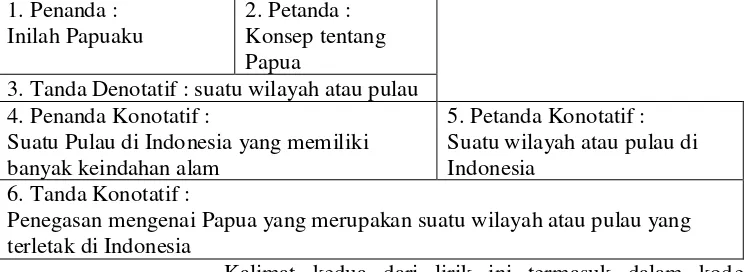

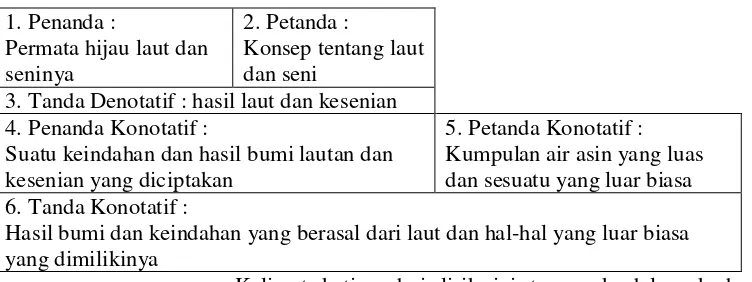

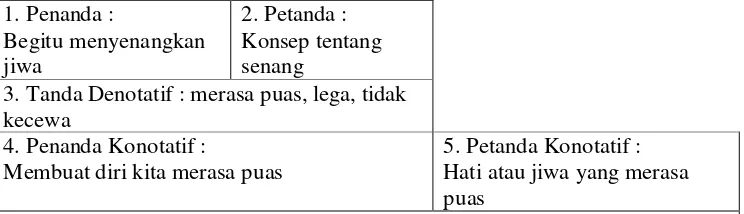

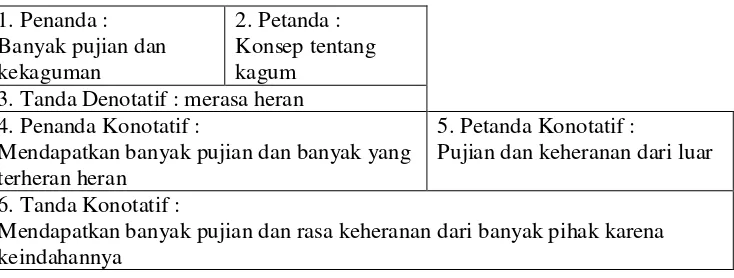

1. Signifer (penanda) 2. Signified (petanda)

3. Denotative (tanda denotative)

4. Connotative Sinifer (penanda konotatif) 5. Connotative Signified

(petanda konotatif)

6. Connotative Signifer (tanda konotatif)

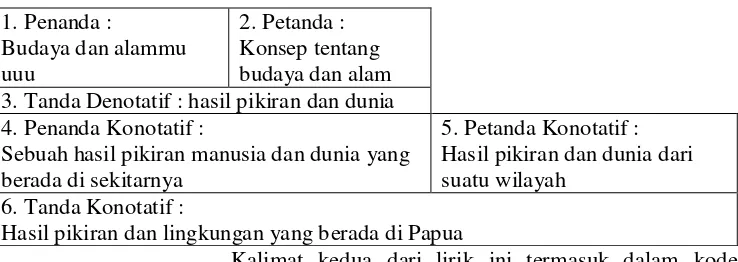

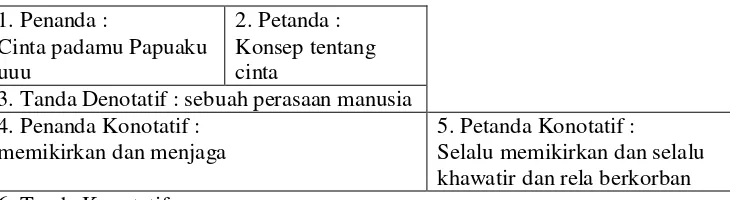

Gambar 2.1 Peta Tanda Roland Bar thes

Sumber: Paul Cobley dan Litza Jansa, 1999 dalam Alex Sobur, 2004:69

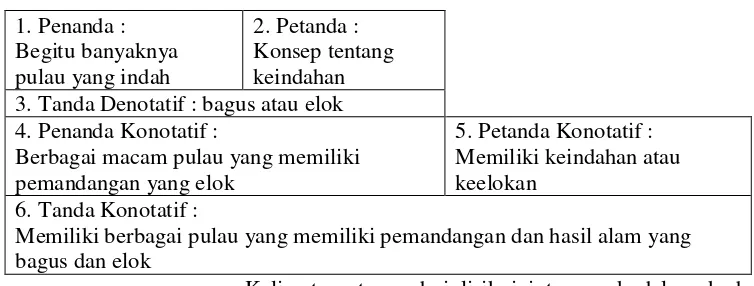

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotative

(3) terdiri atas penanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda

denotative adalah juga petanda konotative (4). Dengan kata lain,

hal tersebut merupakan unsur material: jika Anda mengenal tanda

“singa”, barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan

keberanian menjadi mungkin (Cobley dan Janz, 1999:51 dalam

Sobur, 2004:69).

Jadi dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak hanya

sekedar memiliki makna tambahan. Namun, juga mengandung

makna kedua bagian tanda denotatif yang melandasi

keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan Barthes yang

sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussuren yang

hanya berhenti pada tatanan denotatif.

Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi

dalam pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang

dimengerti oleh Barthes. Dalam pengertian umum, denotasi

“sesungguhnya” bahkan kadang kala juga dirancukan dengan

referensi atau acuan. Proses signifikasi yang secara tradisional

disebut sebagai denotasi ini biasanya mengacu pada penggunaan

bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang terucap. Akan

tetapi di dalam semiologi Roland Barthes dan para pengikutnya,

denotasi merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi justru

lebih diasosiasikan dengan keterbatasan makna dan dengan

demikian sebagai reaksi yang paling ekstrim melawan keharfiahan

denotasi yang bersifat operisit ini, Barthes mencoba menyingkirkan

dan menolaknya. Baginya, yang ada hanyalah konotasi

semata-mata. Penolakan ini mungkin terasa berlebihan, namun ia tetap

berguna bagi sebuah koreksi atas kepercayaan bahwa makna

“harfiah” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah (Budiman,

1999:22 dalam Sobur, 2004:70-71).

Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi

ideologi yang disebut sebagai “mitos” dan berfungsi untuk

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai

dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu (Budiman,

2001:28 dalam Sobur, 2004:1). Di dalam mitos juga terdapat pula

tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda. Namun, sebagai suatu

sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan

tataran kedua. Di dalam mitos pula petanda dapat memiliki

pemunculan sebuah konsep secara berulang-ulang dalam bentuk

yang berbeda-beda.

Semiologi Roland Barthes tersusun atas

tingkatan-tingkatan sistem bahasa. Umumnya Barthes mebuatnya dalam dua

tingkatan bahasa, bahasa dalam tingkatan pertama adalah sebagai

objek dan bahasa tingkat kedua disebut sebagai metabahasa.

Bahasa ini merupakan suatu sistem tanda yang memuat penanda

dan petanda tingkat pertama sebagai petanda baru nada dalam taraf

yang lebih tinggi. Sistem tanda pertama kadang disebutnya sebagai

konotasi atau sistem retoris atau mitologi.

Konotasi dan metabahasa adalah cerminan yang

berlawanan satu sama lain. Metabahasa adalah operasi yang

membentuk mayoritas bahasa-bahasa ilmiah yang berperan dalam

sistem riil, dan dipahami sebagai petanda di luar kesatuan

penanda-penanda asli, di luar alam deskriptif. Sedangkan konotasi meliputi

bahasa-bahasa yang sifat utamanya sosial dalam hal pesan literatur

memberi dukungan bagi makna kedua dari sebuah tatanan

(Kurniawan, 2001:68).

Mengenai bekerjanya tanda dari tatanan kedua adalah

melalui mitos. Mitos biasanya mengacu pada pikiran bahwa mitos

itu keliru, namun pemakaian yang biasanya itu adalah bagi

penggunaan oleh orang yang tak dipercaya. Barthes menggunakan

adalah cerita yang digunakan oleh suatu kebudayaan untuk

menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas suatu

alam. Mitos primitif berkenaan dengan hidup dan mati, manusia

dan dewa, baik dan buruk. Mitos kita yang bertaktik-taktik adalah

tentang maskulininitas dan feminitas, tentang keluarga, tentang

keberhasilan, atau tentang ilmu. Bagi Barthes, mitos merupakan

cara berfikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu, cara untuk

mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Barthes

memikirkan mitos sebagai mata rantai dari konsep-konsep terkait.

Bila konotasi merupakan pemaksaan tatanan kedua dari petanda,

maka mitos pemaknaan tatanan kedua dari petanda (Fiske,

2006:121).

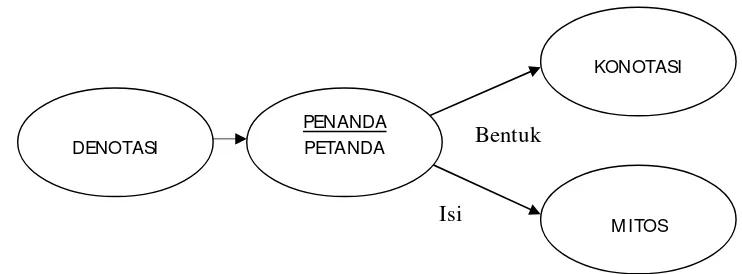

Bentuk

Isi

Gambar 2.2 Dua Tatanan Peta ndaan Bar thes

Sumber : Fiske, 2006:120-123

Pada tatanan kedua, sistem tanda dalam tatanan pertama

disisipkan ke dalam sistem budaya. DENOTASI

PENANDA PETANDA

Barthes menegaskan bahwa cara kerja pokok mitos adalah

untuk menaturalisasikan sejarah. Ini menunjukkan kenyataan

bahwa mitos sebenarnya merupakan produk kelas sosial yang

mencapai dominasi melalui sejarah tertentu. Mitos menunjukkan

makna sebagai alami, dan bukan bersifat historis atau sosial. Mitos

memistifikasi atau mengaburkan asal-usulnya sehingga memiliki

dimensi, dan membuat suatu mitos tersebut tidak bisa diubah, tapi

juga cukup adil (Fiske, 2006:123).

Dalam hal ini “pembaca”lah yang memberikan makna dan

penafsiran. “Pembaca” mempunyai kekuasaan absolut untuk

memaknai sebuah hasil karya (lirik lagu) yang dilihatnya, bahkan

tidak harus sama dengan maksud pengarang. Semakin cerdas

pembaca itu menafsirkan, semakin cerdas pula karya lirik dalam

lagu itu memberikan maknanya. Wilayah kajian “teks” yang

dimaksud Barthes memang sangat luas, mulai bahasa verbal seperti

karya sastra hingga fashion atau cara berpakaian. Barthes melihat

seluruh produk budaya merupakan teks yang bisa dibaca secara

otonom dari penulisnya.

2.1.8.1. Kode Pembacaan

Segala sesuatu yang bermakna tergantung pada

kode. Menurut Roland Barthes di dalam teks biasanya

petanda tekstual (baca:leksia) dapat dikelompokkan.

Setiap atau masing-masing leksia dapat dimasukkan ke

dalam salah satu dari lima kode ini. Kode-kode ini

menciptakan sejenis jaringan. Adapun kode pokok

tersebut yang dengannya seluruh aspek tekstual yang

signifikasi dapat dipahami, meliputi aspek sintagmatik dan

semantik sekaligus, yaitu menyangkut bagaimana

bagian-bagiannya berkaitan satu sama lain dan berhubungan

dengan dunia luar teks.

Lima kode yang ditinjau oleh Barthes adalah

kode hermeneutika (kode teka-teki), kode Proaretik, kode

budaya, kode semantik, dan kode simbolik (Kurniawan,

2001:69).

1. Kode hermeneutik atau kode teka-teki berkisar pada

satuan-satuan yang dengan berbagai cara berfungsi

untuk mengartikulasi suatu persoalan, penyelesainnya,

atau bahkan menyusun semacam teka-teki (enigma) dan

sekedar memberi isyarat bagi penyelesainnya

(Barthes,1990:17). Pada dasarnya kode ini adalah

sebuah kode “pencitraan”, yang dengannya sebuah

narasi dapat mempertajam permasalahan, menciptakan

ketegangan dan misteri, sebelum memberikan

2. Kode proaretik atau kode tindakan lakukan

dianggapnya pelengkapan utama teks yang dibaca

orang, artinya antara lain semua teks yang bersifat

naratif.

3. Kode Gnomik atau kode kultural (budaya) banyak

jumlahnya. Kode ini merupakan acuan teks ke

benda-benda yang sudah diketahui dan dikodifikasi oleh

budaya. Menurut Barthes, realisme tradisonal

didefinisikan oleh budaya apa yang telah diketahui.

Rumusan suatu budaya adalah hal-hal kecil yang telah

dikondifikasikan (Sobur, 2004:66).

4. Kode Semik atau konotatif banyak menawarkan banyak

sisi. Dalam proses pembacaan, pembaca menyusun satu

tema. Ia melihat bahwa konotasi kata atau fase tertentu

dalam teks dikelompokkan dengan konotasi kata atau

fase yang mirip. Jika melihat kumpulan satuan konotasi

melekat, kita menemukan suatu tema di dalam cerita.

Perlu dicatat bahwa Barthes menganggap bahwa

denotasi sebagai konotasi sebagai yang paling kuat dan

yang paling “akhir”.

5. Kode Simbolik (tema) merupakan suatu aspek

pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural,

struktural. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa

makna berasal dari beberapa oposisis biner atau

pembedaan baik dalam taraf bunyi menjadi fenom

dalam proses produksi wicara, maupun taraf oposisi

psikoseksual yang melalui proses.

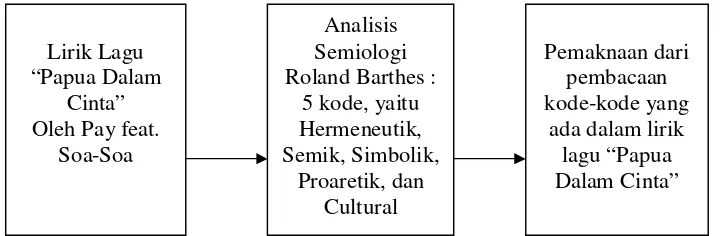

2.2 Ker angka Berfikir

Manusia adalah Homo Semioticus dimana masing-masing

individu mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda-beda dalam

memaknai suatu objek atau peristiwa. Manusia dapat memproklamasikan

sesuatu, apa saja sebagai tanda karena hal itu dapat dilakukan oleh semua

manusia (Van Zoest, 1993 : xvi dalam Sobur, 2004: 14).

Oleh karena itu latar belakang pengalaman (field of experience)

dan pengetahuan (frame of reference) yang berbeda pada setiap individu

tersebut. Dalam menciptakan sebuah pesan komunikasi, dalam hal ini pesan

disampaikan dalam bentuk lagu, maka pencipta lagu juga tidak terlepas dari

dua hal di atas.

Begitu juga peneliti dalam memakai tanda dan lambang yang ada

dalam objek, juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki

peneliti melakukan interpretasi tanda yang berbentuk tulisan “Papua Dalam

Cinta” dalam hubungannya dalam pemkanaan dengan menggunakan metode

semiologi dari Roland Barthes, sehingga akhirnya memperoleh hasil dari

Data-data berupa lirik lagu “Papua Dalam Cinta”, kata-kata dan

rangkaian kata dalam lirik lagu tersebut kemudian dianalisis dengan

menggunakan metode signifikasi dua tahap (two order of signification) dari

Roland Barthes, sehingga akhirnya dapat diperoleh hasil dari interpretasi

data mengenai pemaknaan lirik lagu tersebut. dimana pada tataran pertama

tanda denotatif (denotative sign) terdiri atas penanda dan petanda (signifier

signified) dan pada tataran kedua tanda denotatif (denotative sign) juga

merupakan penanda konotatif (conotative signified) yang akan membentuk

tanda konotatif (conotative signifier) sehingga muncul petanda konotatif

(conotative sign). Dalam tahap kedua dari tanda konotatif akan muncul

mitos yang menandai masyarakat yang berkaitan dengan budaya dan

sekitarnya. Kemudian teks akan dimaknai dengan menggunakan lima

macam kode Barthes, yaitu kode Hermeneutik kode semik, kode simbolik,

kode proatik, dan kode kultural untuk pemaknaan melalui dari pembacaan

dari kode-kode tersebut akan diungkap dalam substansi dari pesan dibalik

lirik lagu “Papua Dalam Cinta”.

Gambar 2.3 Bagan Ker angka Ber pik ir Peneliti