KONDISI PERAIRAN DI BEBERAPA SUNGAI YANG

BERMUARA DI TELUK PALABUHAN RATU, JAWA BARAT

SEBAGAI HABITAT IKAN SIDAT (

Anguilla

spp.)

AJENG VAMELLIA

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kondisi Perairan Di Beberapa Sungai Yang Bermuara Di Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat Sebagai Habitat Ikan Sidat (Anguilla spp.)” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi.

Bogor, November 2014

Ajeng Vamellia

ABSTRAK

AJENG VAMELLIA. Kondisi Perairan Di Beberapa Sungai Yang Bermuara Di Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat Sebagai Habitat Ikan Sidat (Anguilla spp.). Dibimbing oleh M MUKHLIS KAMAL dan RIDWAN AFFANDI.

Ikan sidat (Anguilla spp.) merupakan salah satu sumber daya perikanan yang dapat pulih, namun rentan kepunahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kondisi perairan di beberapa sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu sebagai habitat ikan sidat (Anguilla spp.). Kegiatan penelitian meliputi kegiatan lapang dan analisis laboratorium. Lokasi sampling terbagi menjadi dua bagian badan sungai yakni hulu dan hilir sungai, meliputi Sungai Cibareno, Sungai Citiis, Sungai Cimaja, Sungai Cisukawayana, Sungai Citepus, Sungai Cipalabuhan, dan Sungai Cimandiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sungai Cimaja bagian hulu dan hilir memiliki status sangat baik, Sungai Citiis, Sungai Cibareno, dan Sungai Cisukawayana bagian hulu memiliki status baik dan hilir memiliki status sangat baik, Sungai Cimandiri bagian hulu dan hilir memiliki status baik, Sungai Citepus bagian hulu memiliki status baik dan hilir memiliki status sedang, dan Sungai Cipalabuhan bagian hulu dan hilir memiliki status sedang. Upaya pengelolaan meliputi membatasi limbah dari kegiatan antropogenik, membuat IPAL, pembuatan kawasan hijau di pinggiran sungai, dan membatasi penggunaan bahan berbahaya (mengandung logam berat).

Kata kunci: ikan sidat, pengelolaan, sungai

ABSTRACT

AJENG VAMELLIA. Water Quality in the Rivers That End in Palabuhan Ratu Bay, West Java as Habitat for Eels (Anguilla spp.). Supervised by M MUKHLIS KAMAL and RIDWAN AFFANDI.

Eels (Anguilla spp.) is one of the fisheries resources can be recovered but are susceptible to extinction. The purpose of the research was to determine the water quality status for eels in rivers that end in Palabuhan Ratu Bay, West Java as habitat for eels (Anguilla spp.). This research included field activity and laboratory analysis. Sampling location was divided into two parts on the body of the river that is upstream and downstream of the river which includes Cibareno, Citiis, Cimaja, Cisukawayana, Citepus, Cipalabuhan, and Cimandiri River. Result showed are Cimaja River upstream and downstream was a very good status, Citiis, Cibareno, and Cisukawayana River upstream was a good status and downstream was a very good status, Cimandiri River upstream and downstream was a good status, Citepus River upstream was a good status and downstream was a average status, and Cipalabuhan River upstream and downstream was a average status. Management efforts that are restricting waste input of anthropogenic activities, making WWTP, making green belt in beside the river, and restricting the use of hazardous materials (containing heavy metals).

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan

pada

Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan

KONDISI PERAIRAN DI BEBERAPA SUNGAI YANG

BERMUARA DI TELUK PALABUHAN RATU, JAWA BARAT

SEBAGAI HABITAT IKAN SIDAT (

Anguilla

spp.)

AJENG VAMELLIA

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, karena memberikan nikmat-Nya untuk Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KONDISI PERAIRAN DI BEBERAPA SUNGAI YANG BERMUARA DI TELUK PALABUHAN RATU, JAWA BARAT SEBAGAI HABITAT IKAN SIDAT (Anguilla spp.)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Ungkapan terima kasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada :

1 Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk menempuh pendidikan di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. 2 Dr Ir Mohammad Mukhlis Kamal, MSc dan Prof Dr Ir Ridwan Affandi,

DEA selaku komisi pembimbing.

3 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atas biaya penelitian melalui Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), DIPA IPB Tahun Ajaran 2013, kode Mak : 2013. 089. 521219, Penelitian Dasar untuk Bagian, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat, IPB dengan judul “Upaya Penentuan Daerah Perlindungan Larva Ikan Sidat (Anguilla spp.) Berbasis Analisis Konektivitas Laut – Muara – Sungai di Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat” yang dilaksanakan oleh Dr Ir Mohammad Mukhlis Kamal, MSc.

4 Dr Ir Luky Adrianto, MSc selaku pembimbing akademik

5 Prof Dr Ir Sulistiono, MSc penguji skripsi dan Dr Ir Niken Tunjung Murti Pratiwi, MSi selaku ketua komisi pendidikan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan.

6 Kedua orang tua tercinta Bapak (M Syofie Abdullah) dan Ibu (Ratini), serta kakak (Lydia Silviani) atas doa dan dukungan baik moril maupun materi kepada Penulis dalam menyelesaikan studi.

7 Tim BOPTN (Bang Aries, Ka Panji, Ka Robin, Ka Ari, Kang Agus) yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan lapang.

8 Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA/BBM) yang telah memberikan bantuan dana selama perkuliahan.

9 Bagian Laboratorium Biologi Makro dan Laboratorium Fisika dan Kimia Perairan atas bantuan selama analisis laboratorium.

10Teman-teman MSP 47 IPB, terutama (Rana, Hesvi, Yuyun, Akrom, Deni, Lufi, Dewi, Agus, Ita, Susi, Mega) yang telah memberikan semangat, rasa kebersamaan dan dukungan moril kepada Penulis dalam menyelesaikan studi.

Bogor, November 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi DAFTAR GAMBAR vi DAFTAR LAMPIRAN vi PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Kerangka Pemikiran 2 Tujuan Penelitian 2 Manfaat Penelitian 2 METODE 3Waktu dan Tempat 3

Pelaksanaan Penelitian 4

Analisis Data 4

Tingkat Pencemaran 7

Water Quality Index (Indeks Kualitas Air) 8

HASIL DAN PEMBAHASAN 10

Hasil 10

Nilai suhu, oksigen terlarut (DO), dan pH perairan 14

Kandungan logam berat perairan 14

Pembahasan 16

KESIMPULAN DAN SARAN 20

Kesimpulan 20

Saran 20

DAFTAR PUSTAKA 20

LAMPIRAN 23

DAFTAR TABEL

1 Deskripsi kondisi lokasi penelitian 3

2 Metode pengukuran parameter kimia air (APHA, AWWA,WEF 2012) 4 3 Penghitungan skoring untuk menilai kondisi perairan 5

4 Kriteria status kualitas perairan hulu/hilir sungai 5

5 Nilai skor untuk suhu (OC) 5

6 Nilai skor untuk pH 6

7 Nilai skor untuk DO (mg/L) 6

8 Nilai skor untuk nitrat (mg/L) 6

9 Nilai skor untuk fosfat total (mg/L) 7

10 Nilai skor untuk logam berat (mg/L) 7

11 Kriteria tingkat pencemaran berdasarkan IP 8

12 Kualitas air berdasarkan nilai Water Quality Index 9

13 Kelayakan perikanan berdasarkan Water Quality Index 9

14 Nilai pengukuran suhu, oksigen terlarut, dan pH 14

15 Nilai kandungan Hg, Pb, dan Cd pada masing-masing lokasi 14

16 Hasil skoring kondisi perairan 15

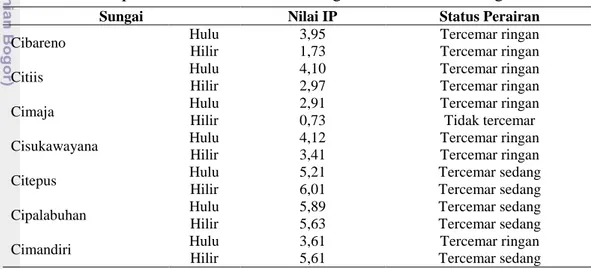

17 Status perairan berdasarkan IP di bagian hulu dan hilir sungai 15

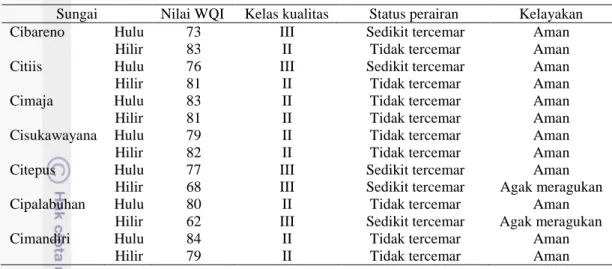

18 Status perairan dan kelayakan perikanan 16

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran pengelolaan habitat ikan sidat 22 Peta lokasi sampling 3

3 Hulu Sungai Cibareno 10

4 Hilir Sungai Cibareno 10

5 Hulu Sungai Citiis 11

6 Hilir Sungai Citiis 11

7 Hulu Sungai Cimaja 11

8 Hilir Sungai Cimaja 11

9 Hulu Sungai Cisukawayana 12

10 Hilir Sungai Cisukawayana 12

11 Hulu Sungai Citepus 12

12 Hilir Sungai Citepus 12

13 Hulu Sungai Cipalabuhan 13

14 Hilir Sungai Cipalabuhan 13

15 Hulu Sungai Cimandiri 13

16 Hilir Sungai Cimandiri 13

DAFTAR LAMPIRAN

1 Prosedur kerja analisis nitrat 232 Prosedur kerja analisis fosfat total 23

4 Tahapan penghitungan indeks pencemaran 24

5 Hasil penghitungan indeks pencemaran 25

6 Hasil penghitungan indeks kualitas perairan 26

7 Hasil penghitungan analisis skoring 26

PENDAHULUAN

Latar BelakangIkan sidat (Anguilla spp.) merupakan salah satu sumber daya perikanan yang laku di pasar internasional (Affandi 2005). Ikan sidat menjadi komoditas impor dan ekspor di sejumlah negara seperti Jepang, Hongkong, Belanda, Italia, Jerman, Denmark, Belgia, Taiwan, China, Swedia, dan Prancis (Tesch et al.

2003). Permintaan terhadap komoditas ikan sidat mengalami peningkatan setiap tahunnya (Wouthuyzen et al. 2002). Peningkatan tersebut dikarenakan ikan sidat menjadi sumber pangan yang mengandung gizi cukup tinggi, di antaranya kandungan DHA (Decosahexaenoic Acid) sebesar 1,337 mg/100 gram, EPA (Eicosapentaenoic Acid) sebesar 742 mg/100 gram, dan vitamin A 4700 IU/100 gram (Pratiwi 1998). Walaupun demikian, permintaan ikan sidat tidak seimbang dengan ketersediaan ikan sidat di alam. Menurut Wouthuyzen et al. (2002), belum ada teknologi untuk proses pemijahan ikan sidat sehingga kebutuhan benih untuk budidaya masih mengandalkan hasil tangkapan di alam. Akibatnya, daerah penyebaran ikan sidat saat ini menjadi incaran para pelaku usaha ikan sidat.

Indonesia merupakan salah satu daerah penyebaran ikan sidat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi (Delsman 1929 in Tesch et al. 2003). Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Palabuhan Ratu menjadi salah satu daerah penyebaran ikan sidat dan terdapat aktivitas penangkapan (Darmono 2012). Penyebaran ikan sidat di Teluk Palabuhan Ratu dikarenakan terdapat aliran sungai. Sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu, di antaranya Sungai Cibareno, Sungai Citiis, Sungai Cimaja, Sungai Cisukawayana, Sungai Citepus, Sungai Cipalabuhan, dan Sungai Cimandiri (BPSDA 2010). Sungai menjadi bagian alur migrasi ikan sidat dengan pola hidup yang bersifat diadromus (Myers 1949 in McDowall 1997).

Pola hidup ikan sidat membutuhkan penyesuaian dengan kondisi perairan tawar dan laut. Kondisi perairan secara fisik dan kimia menjadi faktor utama untuk kelangsungan hidup ikan sidat. Kehidupan ikan sidat dapat terganggu apabila terjadi penurunan kondisi perairan. Kegiatan yang berada di sekitar sungai seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, pemukiman, dan PLTU dapat menurunkan kondisi perairan habitat ikan sidat. Menurut FAO (2007), dampak dari antropogenik dan kegiatan pemanfaatan listrik tenaga uap (PLTU) dapat mencemari perairan sehingga proses migrasi terganggu, pergeseran distribusi ukuran dan rasio jenis kelamin, bahkan kematian pada ikan sidat.

Kegiatan penambangan yang di sekitar sungai yang dilakukan terus menerus akan menyebabkan pencemaran sehingga mengancam keberadaan ikan sidat di alam. Oleh karena itu diperlukan penelitian terhadap kondisi perairan sehingga dapat menentukan status sungai bagi kehidupan ikan sidat. Kondisi perairan yang cocok dan ideal dapat direkomendasikan sebagai kawasan habitat ikan sidat yang perlu dilindungi. Penetapan kawasan perlindungan habitat ikan sidat menjadi upaya pengelolaan untuk menjamin kelestarian ikan sidat di perairan tersebut.

2

Kerangka Pemikiran

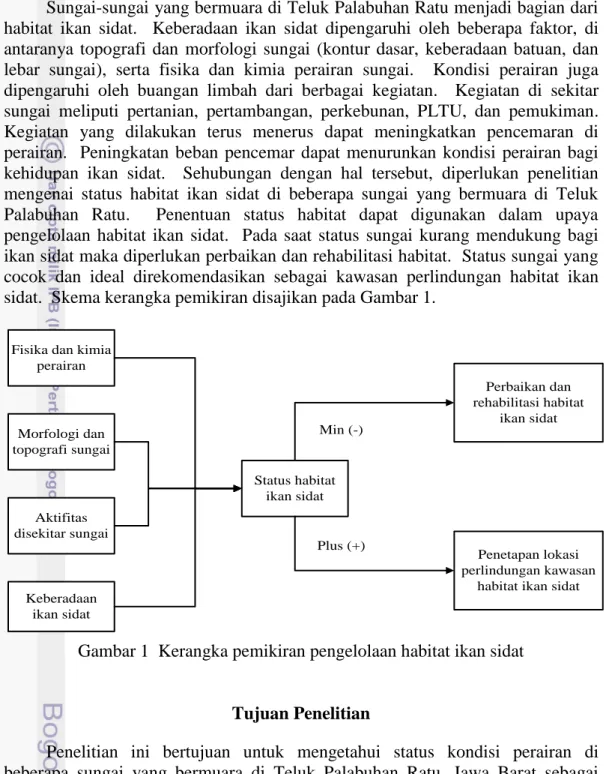

Sungai-sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu menjadi bagian dari habitat ikan sidat. Keberadaan ikan sidat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya topografi dan morfologi sungai (kontur dasar, keberadaan batuan, dan lebar sungai), serta fisika dan kimia perairan sungai. Kondisi perairan juga dipengaruhi oleh buangan limbah dari berbagai kegiatan. Kegiatan di sekitar sungai meliputi pertanian, pertambangan, perkebunan, PLTU, dan pemukiman. Kegiatan yang dilakukan terus menerus dapat meningkatkan pencemaran di perairan. Peningkatan beban pencemar dapat menurunkan kondisi perairan bagi kehidupan ikan sidat. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penelitian mengenai status habitat ikan sidat di beberapa sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu. Penentuan status habitat dapat digunakan dalam upaya pengelolaan habitat ikan sidat. Pada saat status sungai kurang mendukung bagi ikan sidat maka diperlukan perbaikan dan rehabilitasi habitat. Status sungai yang cocok dan ideal direkomendasikan sebagai kawasan perlindungan habitat ikan sidat. Skema kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1.

Fisika dan kimia perairan Morfologi dan topografi sungai Aktifitas disekitar sungai Keberadaan ikan sidat Status habitat ikan sidat Perbaikan dan rehabilitasi habitat ikan sidat Penetapan lokasi perlindungan kawasan

habitat ikan sidat Min (-)

Plus (+)

Gambar 1 Kerangka pemikiran pengelolaan habitat ikan sidat

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kondisi perairan di beberapa sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat sebagai habitat ikan sidat (Anguilla spp.).

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menetapkan kawasan perlindungan habitat ikan sidat di beberapa sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat.

3

METODE

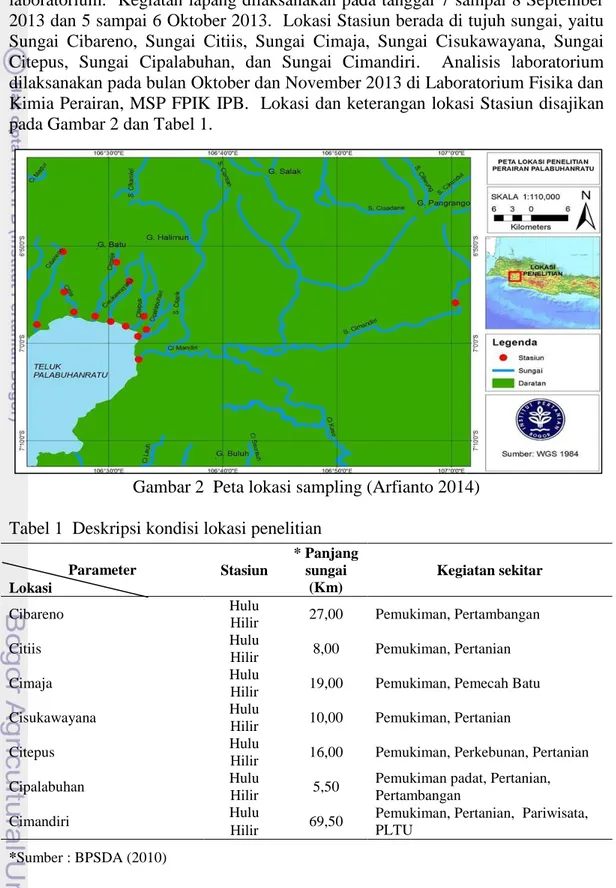

Waktu dan TempatPenelitian ini meliputi dua kegiatan, yakni kegiatan lapang dan analisis laboratorium. Kegiatan lapang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 September 2013 dan 5 sampai 6 Oktober 2013. Lokasi Stasiun berada di tujuh sungai, yaitu Sungai Cibareno, Sungai Citiis, Sungai Cimaja, Sungai Cisukawayana, Sungai Citepus, Sungai Cipalabuhan, dan Sungai Cimandiri. Analisis laboratorium dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2013 di Laboratorium Fisika dan Kimia Perairan, MSP FPIK IPB. Lokasi dan keterangan lokasi Stasiun disajikan pada Gambar 2 dan Tabel 1.

Gambar 2 Peta lokasi sampling (Arfianto 2014) Tabel 1 Deskripsi kondisi lokasi penelitian

Parameter Stasiun * Panjang sungai (Km) Kegiatan sekitar Lokasi

Cibareno Hulu 27,00 Pemukiman, Pertambangan

Hilir

Citiis Hulu 8,00 Pemukiman, Pertanian

Hilir

Cimaja Hulu 19,00 Pemukiman, Pemecah Batu

Hilir

Cisukawayana Hulu 10,00 Pemukiman, Pertanian

Hilir

Citepus Hulu 16,00 Pemukiman, Perkebunan, Pertanian

Hilir

Cipalabuhan Hulu 5,50 Pemukiman padat, Pertanian,

Pertambangan Hilir

Cimandiri Hulu 69,50 Pemukiman, Pertanian, Pariwisata,

PLTU Hilir

4

Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan lapang

Lokasi sampling meliputi dua bagian badan sungai, yakni hulu dan hilir. Pengukuran dilakukan secara serentak pada setiap lokasi sungai. Pelaksanaan lapang meliputi pengukuran parameter fisika dan kimia perairan secara in situ

(suhu, pH dan DO) dan ex situ (fosfat total, nitrat, Hg, Pb, Cd), pengamatan

karakteristik sungai (arus, lebar sungai, tipe substrat), dan wawancara kepada masyarakat setempat (keberadaan ikan sidat, aktivitas penangkapan, dan jenis kegiatan di sekitar sungai). Pengukuran parameter dilakukan saat kondisi perairan sungai stabil (tidak hujan) dan pada waktu pagi sampai siang hari. Pengukuran secara ex situ pada sampel air dianalisis di Laboratorium.

Analisis laboratorium

Analisis laboratorium dilakukan untuk mengetahui kimia perairan. Parameter yang diukur meliputi fosfat total, nitrat, Hg, Pb dan Cd. Metode pengukuran parameter menggunakan standar APHA, AWWA, WEF (2012) (Tabel 2). Tahapan prosedur kerja dapat dilihat pada Lampiran 1, 2, dan 3.

Tabel 2 Metode pengukuran parameter kimia air (APHA, AWWA, WEF 2012)

Parameter Satuan Metode

Fosfat Total mg/L Manual Digestion and Flow Injection

Nitrat mg/L Colorimetric

Hg, Pb, Cd mg/L Direct Air Acetylene Flame dan

Extraction Air Acetylene Flame

Analisis Data

Penilaian kualitas perairan bagi kehidupan ikan sidat

Penilaian kualitas perairan menggunakan analisis kuantitatif yang merupakan penentuan status kualitas perairan berdasarkan penghitungan sistem skoring. Parameter yang digunakan dalam sistem skoring meliputi parameter fisik dan kimia perairan. Nilai skor berkisar antara 1 sampai 5 untuk setiap parameter. Pemberian skor pada masing-masing parameter mengacu pada nilai optimum untuk keberlangsungan hidup ikan sidat.

Skor tertinggi diberikan kepada nilai parameter yang optimum untuk keberlangsungan hidup ikan sidat. Skor terendah untuk tiap parameter diberikan, jika memiliki nilai terkecil dari nilai kisaran toleransi. Urutan bobot parameter berdasarkan urutan parameter terpenting untuk kelangsungan hidup ikan sidat. Nilai bobot ditentukan berdasarkan hasil komunikasi pribadi (Prof Dr Ir Ridwan Affandi, DEA 2014). Perbedaan bobot pada logam berat, karena kandungan Hg memiliki tingkat toksisitas yang lebih tinggi dari logam Pb dan Cd.

Setiap parameter memiliki kisaran selang kelas yang mengacu pada nilai optimum. Nilai optimum bagi kehidupan ikan sidat mengacu pada hasil penelitian mengenai kehidupan ikan sidat. Penentuan skor dan bobot kualitas perairan ditunjukkan pada Tabel 3. Hasil total skor dari keseluruhan parameter menunjukkan status kualitas perairan bagi kehidupan ikan sidat. Kriteria status kualitas perairan hulu/hilir sungai ditunjukkan pada Tabel 4.

5 Rumus kondisi perairan bagi kehidupan ikan sidat

Tabel 3 Perhitungan skoring untuk menilai kondisi perairan

Parameter Skor Bobot Skor x Bobot

Suhu 10

pH 10

DO 20

Fosfat total Nilai Skor 5 Skor x Bobot

Nitrat (1 sampai 5) 5

Hg 30

Pb 10

Cd 10

Total 100 Σ (Skor x Bobot)

Tabel 4 Kriteria status kondisi perairan hulu/hilir sungai

Bobot x Skor Status Habitat Sidat

100-180 Sangat buruk

181-260 Buruk

261-340 Sedang

341-420 Baik

421-500 Sangat baik

Penentuan skor untuk parameter kehidupan ikan sidat Suhu

Suhu menjadi parameter penentu keberadaan ikan sidat serta faktor pengontrol metabolisme ikan sidat. Suhu perairan berperan penting bagi keberhasilan migrasi ikan sidat (Jellyman 1977 in August dan Hicks 2008). Suhu optimum bagi ikan sidat adalah 29 oC dan pada suhu 20 oC pertumbuhan ikan akan melambat (Hasbullah 1996). Nilai skor yang diperoleh memiliki nilai kisaran yang mengacu dari nilai optimum (Tabel 5).

Tabel 5 Nilai skor untuk suhu (oC)

Kisaran Suhu (oC) Skor

20≤Suhu<22 1 22≤Suhu<24 2 24≤Suhu<26 3 26≤Suhu<28 4 28≤Suhu≤30a 5 30<Suhu≤32 4 32<Suhu≤34 3 34<Suhu≤36 2 36<Suhu≤38 1 a Sumber : Hasbullah (1996) pH

Tingkat keasaman atau pH dapat mempengaruhi kandungan oksigen terlarut di perairan, sehingga menurunkan tingkat konsumsi oksigen, dan selera makan

6

(Effendi 2003). Nilai pH optimum ikan sidat berkisar 6,5 sampai 7,5 (Luo et al.

2013; Ritonga 2014). Penentuan nilai skor sesuai dengan nilai optimal (Tabel 6). Tabel 6 Nilai skor untuk pH

Kisaran Ph Skor 2,5≤pH<3,5 1 3,5≤pH<4,5 2 4,5≤pH<5,5 3 5,5≤pH<6,5 4 6,5≤pH≤7,5a 5 7,5<pH≤8,5 4 8,5<pH≤9,5 3 9,5<pH≤10,5 2 10,5<pH≤11,5 1

a Sumber : Luo et al. (2013); Ritonga (2014) Oksigen Terlarut (DO)

Oksigen terlarut merupakan faktor pembatas bagi kehidupan ikan. Peran oksigen terlarut digunakan dalam metabolisme aerobik yakni menghasilkan energi untuk aktivitas tubuh dan keberhasilan migrasi (Boetius dan Boetius 1980). Nilai DO optimum bagi ikan sidat berkisar 6 sampai 7 mg/L (Wedemeyer 1996 ; Luo et al. 2013). Penentuan skor DO mengacu pada nilai optimum (Tabel 7).

Tabel 7 Nilai skor untuk DO (mg/L)

Kisaran DO Skor 3,0≤DO<3,8 1 3,8≤DO<4,6 2 4,6≤DO<5,4 3 5,4≤DO<6,2 4 6,2≤DO>7a 5

a Sumber : Wedemeyer (1996) ; Luo et al. (2013)

Nitrat

Nitrat menjadi parameter penentu kesuburan perairan. Nitrat nitrogen dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan. Proses oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat pada saat kondisi aerob dibantu oleh bakteri. Konsentrasi nitrat yang aman bagi kesehatan ikan yakni kurang dari 1,0 mg/L (Wedemeyer 1996). Penentuan skor konsentrasi nitrat di perairan (Tabel 8). Tabel 8 Nilai skor untuk nitrat (mg/L)

Kisaran Nitrat Skor

0<N≤0,2 1 0,2<N≤0,4 2 0,4<N≤0,6 3 0,6<N<0,8 4 0,8<N≤1a 5 a Sumber : Wedemeyer (1996) Fosfat total

Fosfat total merupakan parameter kesuburan perairan dan pembatas bagi pertumbuhan alga dan ganggang. Klasifikasi tingkat kesuburan perairan

7 berdasarkan kadar fosfat, yaitu 0 sampai 0,02 mg/L dengan tingkat kesuburan rendah, 0,021 sampai 0,05 mg/L dengan kesuburan sedang (optimum) dan 0,051 sampai 0,1 mg/L dengan kesuburan tinggi (Liaw 1969 in Effendi 2005) (Tabel 9). Tabel 9 Nilai skor untuk fosfat total (mg/L)

Kisaran fosfat total Skor

0≤TP<0,005 1 0,005≤TP<0,01 2 0,01≤TP<0,015 3 0,015≤TP<0,021 4 0,021≤TP≤0,05a 5 0,05<TP≤0,0625 4 0,0625<TP≤0,0750 3 0,0750<TP≤0,0875 2 0,0875≤TP≤0,1 1 a Sumber : Effendi 2005 Logam berat

Logam berat di perairan dalam konsentrasi tertentu dan berlangsung terus menerus akan mengganggu keberlangsungan hidup ikan sidat. Kisaran nilai logam berat yang aman bagi budidaya ikan, yaitu Hg kurang dari 0,0002 mg/L, Pb kurang dari 0,02 mg/L, dan Cd kurang dari 0,0005 mg/L (Wedemeyer 1996). Kisaran logam berat disesuaikan dengan kadar logam berat tertinggi hingga terendah dari hasil pengukuran. Penentuan nilai skor terhadap kadar logam berat (Tabel 10).

Tabel 10 Nilai skor untuk logam berat (mg/L)

Kisaran logam berat Skor

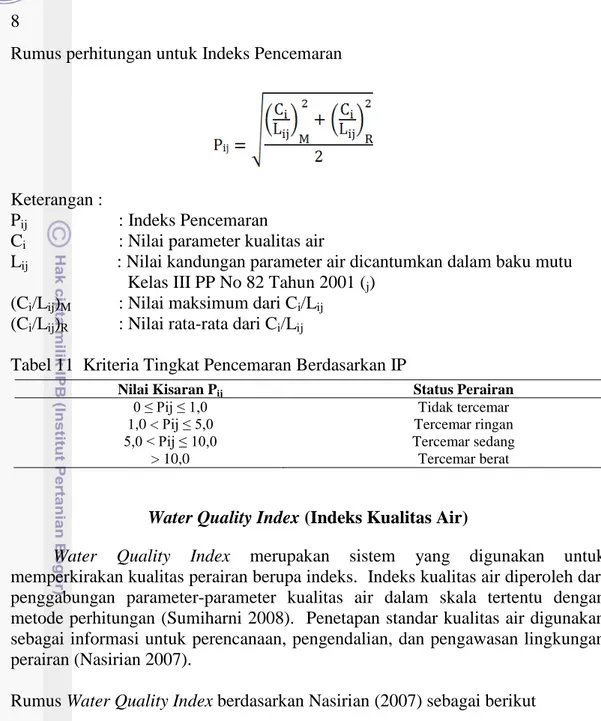

0<LB≤0,1198 5 0,1198<LB≤0,2398 4 0,2398<LB≤0,3594 3 0,3594<LB≤0,4792 2 0,4792<LB≤0,5990 1 Tingkat Pencemaran

Indeks Pencemaran (IP) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penentu status mutu air. Perhitungan indeks pencemaran menggunakan indikator kualitas air sungai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 mengenai Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Baku mutu peruntukan yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 kelas III yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar. Hasil nilai IP disesuaikan dengan status perairan yang ditunjukkan pada Tabel 11. Tahapan penghitungan indeks pencemaran ditunjukkan pada Lampiran 4.

8

Rumus perhitungan untuk Indeks Pencemaran

Keterangan :

Pij : Indeks Pencemaran

Ci : Nilai parameter kualitas air

Lij : Nilai kandungan parameter air dicantumkan dalam baku mutu

Kelas III PP No 82 Tahun 2001 (j)

(Ci/Lij)M : Nilai maksimum dari Ci/Lij

(Ci/Lij)R : Nilai rata-rata dari Ci/Lij

Tabel 11 Kriteria Tingkat Pencemaran Berdasarkan IP

Nilai Kisaran Pij Status Perairan

0 ≤ Pij ≤ 1,0 Tidak tercemar

1,0 < Pij ≤ 5,0 Tercemar ringan

5,0 < Pij ≤ 10,0 Tercemar sedang

> 10,0 Tercemar berat

Water Quality Index (Indeks Kualitas Air)

Water Quality Index merupakan sistem yang digunakan untuk memperkirakan kualitas perairan berupa indeks. Indeks kualitas air diperoleh dari penggabungan parameter-parameter kualitas air dalam skala tertentu dengan metode perhitungan (Sumiharni 2008). Penetapan standar kualitas air digunakan sebagai informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan lingkungan perairan (Nasirian 2007).

Rumus Water Quality Index berdasarkan Nasirian (2007) sebagai berikut WQI = 0,18(SI pH) + 0,17(SI DO) + 0,11(SI Total fosfat) + 0,13(SI Nitrat) +...

0,11(SI Logam berat) Keterangan :

SI pH : Sub Indeks parameter pH SI DO : Sub Indeks parameter DO

SI Total fosfat : Sub Indeks parameter Total fosfat SI Nitrat : Sub Indeks parameter Nitrat SI Logam berat : Sub Indeks parameter Logam berat

Nilai WQI diperoleh dari bobot setiap parameter dikalikan dengan sub indeks parameter. Sub indeks (SI) merupakan persamaan parameter untuk mengubah konsentrasi atau hasil pengukuran menjadi skor. Nilai WQI yang diperoleh diklasifikasikan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 12. Kemudian hasil disesuaikan dengan kriteria kelayakan untuk perikanan yang ditunjukkan

9 pada Tabel 13 (Jahn dan Samia 2005 in Sumiharni 2008). Rumus Sub Indeks setiap parameter berdasarkan Nasirian 2007.

Rumus Sub Indeks pH

SI pH = - 0,0185X6 + 0,80685 - 13,695X4 + 113,96X3 - 482,71X2 + 987,12X... - 759,41 ; 2 < pH <12

Rumus Sub Indeks Oksigen Terlarut (% Saturasi) :

SI DO = 0,000006X4 – 0,0004X3 +0,048X2 – 0,6916X + 6,8854 Rumus Sub Indeks Total Fosfat (mg/L) :

SI TF = 0,047 X4 – 1,338X3 + 13,276X2 – 55,247X + 94,434 ; X ≤ 10 SI TF = 2 ; X > 10

Rumus Sub Indeks Nitrat (mg/L) :

SI Nitrat = 0,000006X4 - 0.0009X3 + 0,0908X2 – 4,2812X + 91,769 ; X ≤ 100 SI Nitrat = 2 ; X > 100

Rumus Sub Indeks Logam berat (mg/L) : SI Logam berat = - 100X + 100 ; X < 1 SI Logam berat = 0 ; X ≥ 1

Tabel 12 Kualitas air berdasarkan nilai Water Quality Index

Nilai WQI Kelas kualitas Status perairan

0-40 V Sangat tercemar

41-50 IV Sangat tercemar

51-80 III Sedikit tercemar

81-90 II Tidak tercemar

91-100 I Tidak tercemar

Tabel 13 Kelayakan perikanan berdasarkan Water Quality Index

Nilai WQI Kelayakan perikanan

0-30 Tidak diizinkan

31-40 Mengkhawatirkan

41-50 Hanya ikan tertentu

51-60 Meragukan

61-70 Agak meragukan

10

HASIL DAN PEMBAHASAN

HasilKondisi perairan lokasi penelitian

Kualitas perairan umum menggambarkan karakteristik sungai meliputi panjang sungai, keberadaan vegetasi, warna perairan, ukuran substrat, dan kegiatan yang berada di sekitar sungai. Hasil analisis kualitas perairan sungai-sungai tersebut menunjukkan adanya perbedaan secara fisik. Setiap sungai-sungai memperlihatkan perbedaan karakteristik sungai baik pada bagian hulu maupun hilir. Berikut kualitas perairan umum pada tujuh sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu.

Sungai Cibareno

Sungai Cibareno memiliki panjang dari hulu sampai hilir sekitar 27 km (BPSDA 2010). Karakteristik hulu Sungai Cibareno memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran kecil, sedang, dan besar (Gambar 3). Karakteristik hilir Sungai Cibareno memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran kecil dan sedang (Gambar 4). Kegiatan yang berada di sekitar Sungai Cibareno meliputi pemukiman dan pertambangan. Hasil tangkapan ikan sidat yang diperoleh selama bulan Juli hingga Oktober 2013 adalah glass eel (25 ekor) (Arfianto 2013).

Gambar 3 Hulu Sungai Cibareno Gambar 4 Hilir Sungai Cibareno

Sungai Citiis

Sungai Citiis memiliki panjang dari hulu sampai hilir sekitar 8 km (BPSDA 2010). Karakteristik hulu Sungai Citiis memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan agak keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran sedang dan besar (Gambar 5). Karakteristik hilir Sungai Citiis memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan agak keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran kecil, sedang dan besar (Gambar 6). Kegiatan yang berada di sekitar Sungai Citiis meliputi pemukiman dan pertanian. Hasil tangkapan ikan sidat yang diperoleh selama

11 bulan Juli hingga Oktober 2013 adalah Anguilla bicolor bicolor (38 ekor),

Anguilla marmorata (10 ekor), dan glass eel (86 ekor) (Arfianto 2013).

Gambar 5 Hulu Sungai Citiis Gambar 6 Hilir Sungai Citiis

Sungai Cimaja

Sungai Cimaja memiliki panjang dari hulu sampai hilir sekitar 19 km (BPSDA 2010). Karakteristik hulu Sungai Cimaja memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan jernih, substrat berupa batuan dengan dominan berukuran besar (Gambar 7). Karakteristik hilir Sungai Cimaja memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan agak keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran sedang dan besar (Gambar 8). Kegiatan yang berada di sekitar Sungai Cimaja meliputi pemukiman dan pemecah batu sungai. Hasil tangkapan ikan sidat yang diperoleh selama bulan Juli hingga Oktober 2013 adalah Anguilla bicolor bicolor

(63 ekor), Anguilla marmorata (4 ekor), dan glass eel (137 ekor) (Arfianto 2013).

Gambar 7 Hulu Sungai Cimaja Gambar 8 Hilir Sungai Cimaja

Sungai Cisukawayana

Sungai Cisukawayana memiliki panjang dari hulu sampai hilir sekitar 10 km (BPSDA 2010). Karakteristik hulu Sungai Cisukawayana memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan jernih, substrat berupa batuan dengan ukuran kecil, sedang dan besar (Gambar 9). Karakteristik hilir Sungai Cisukawayana memiliki warna perairan agak keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran kecil, sedang, dan besar (Gambar 10). Kegiatan yang berada di sekitar Sungai Cisukawayana

12

meliputi pemukiman dan pertanian. Hasil tangkapan ikan sidat yang diperoleh selama bulan Juli hingga Oktober 2013 adalah Anguilla bicolor bicolor (41 ekor),

Anguilla marmorata (4 ekor), dan glass eel (146 ekor) (Arfianto 2013).

Gambar 9 Hulu Sungai Cisukawayana Gambar 10 Hilir Sungai Cisukawayana

Sungai Citepus

Sungai Citepus memiliki panjang dari hulu sampai hilir sekitar 16 km (BPSDA 2010). Karakteristik hulu Sungai Citepus memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan agak keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran sedang dan besar (Gambar 11). Karakteristik hilir Sungai Citepus memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan agak keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran kecil, sedang dan besar (Gambar 12). Kegiatan yang berada di sekitar Sungai Citepus meliputi pemukiman, perkebunan, dan pertanian. Hasil tangkapan ikan sidat yang diperoleh selama bulan Juli hingga Oktober 2013 adalah Anguilla bicolor bicolor (30 ekor), Anguilla marmorata (3 ekor), dan glass eel (161 ekor) (Arfianto 2013).

Gambar 11 Hulu Sungai Citepus Gambar 12 Hilir Sungai Citepus

Sungai Cipalabuhan

Sungai Cipalabuhan memiliki panjang dari hulu sampai hilir sekitar 5,5 km (BPSDA 2010). Karakteristik hulu Sungai Cipalabuhan memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan agak keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran kecil

13 dan sedang (Gambar 13). Karakteristik hilir Sungai Cipalabuhan memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran kecil (Gambar 14). Kegiatan yang berada di sekitar Sungai Cipalabuhan meliputi pemukiman padat, pertanian, dan pertambangan. Hasil tangkapan ikan sidat yang diperoleh selama bulan Juli hingga Oktober 2013 adalah Anguilla bicolor bicolor (33 ekor), Anguilla marmorata (1 ekor), dan glass eel (105 ekor) (Arfianto 2013).

Gambar 13 Hulu Sungai Cipalabuhan Gambar 14 Hilir Sungai Cipalabuhan

Sungai Cimandiri

Sungai Cimandiri memiliki panjang dari hulu sampai hilir sekitar 69,50 km (BPSDA 2010). Karakteristik hulu Sungai Cimandiri memiliki vegetasi yang beragam, warna perairan jernih, substrat berupa batuan dengan ukuran sedang dan besar (Gambar 15). Karakteristik hilir Sungai Cimandiri tidak memiliki vegetasi, warna perairan keruh, substrat berupa batuan dengan ukuran kecil (Gambar 16). Kegiatan yang berada di sekitar Sungai Cimandiri meliputi pemukiman, pertanian, pariwisata, dan PLTU. Hasil tangkapan ikan sidat yang diperoleh selama bulan Juli hingga Oktober 2013 adalah Anguilla bicolor bicolor (16 ekor) dan glass eel

(176 ekor) (Arfianto 2013).

14

Nilai suhu, oksigen terlarut (DO), dan pH perairan

Hasil pengukuran parameter lingkungan perairan di lokasi sungai disajikan pada Tabel 14, sedangkan hasil analisis laboratorium pada sampel air ditunjukkan pada Lampiran 6.

Tabel 14 Nilai pengukuran suhu, oksigen terlarut, dan pH perairan

Lokasi Sampling Suhu (

o

C) DO (mg/L) pH

Hulu Hilir Hulu Hilir Hulu Hilir

Sungai Cibareno 24,0 24,5 6,3 8,0 5,5 6,0 Sungai Citiis 28,0 31,0 5,8 6,5 6,0 6,0 Sungai Cimaja 24,0 29,0 8,4 7,1 6,0 6,0 Sungai Cisukawayana 24,5 28,0 7,4 7,6 6,0 6,0 Sungai Citepus 24,0 27,0 8,4 4,7 5,5 6,0 Sungai Cipalabuhan 26,0 32,0 7,6 1,6 6,5 7,0 Sungai Cimandiri 22,0 32,0 9,2 6,3 6,0 6,5

Tabel 14 memperlihatkan bahwa nilai suhu terendah sebesar 22 oC di Sungai Cimandiri (hulu), sedangkan suhu tertinggi 32 oC di Sungai Cipalabuhan (hilir) dan Sungai Cimandiri (hilir). Nilai oksigen terlarut terendah, yaitu 1,6 mg/L di Sungai Cipalabuhan (hilir) dan oksigen tertinggi yaitu 9,2 mg/L di Sungai Cimandiri (hulu). Nilai pH terendah 5,5 di Sungai Citepus (hulu) dan tertinggi 7 di Sungai Cipalabuhan (hilir).

Kandungan logam berat perairan

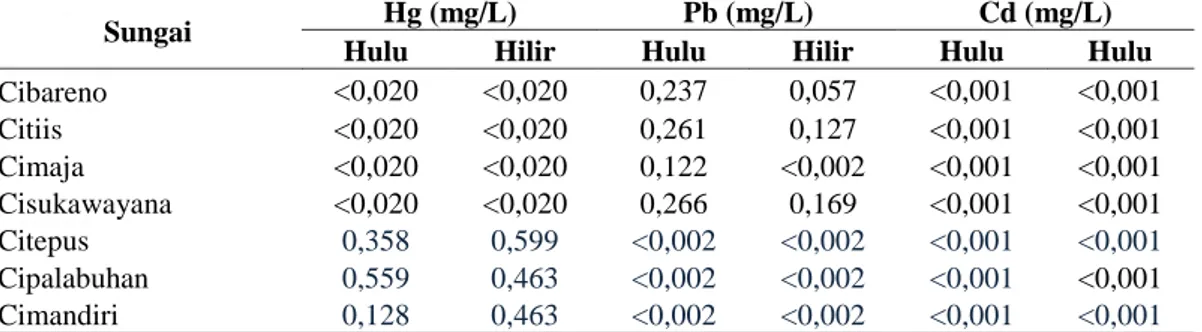

Hasil analisis logam berat dari contoh air yang diambil di masing-masing lokasi penelitian disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15 Nilai kandungan Hg, Pb, dan Cd pada masing-masing lokasi penelitian

Sungai Hg (mg/L) Pb (mg/L) Cd (mg/L)

Hulu Hilir Hulu Hilir Hulu Hulu

Cibareno <0,020 <0,020 0,237 0,057 <0,001 <0,001 Citiis <0,020 <0,020 0,261 0,127 <0,001 <0,001 Cimaja <0,020 <0,020 0,122 <0,002 <0,001 <0,001 Cisukawayana <0,020 <0,020 0,266 0,169 <0,001 <0,001 Citepus 0,358 0,599 <0,002 <0,002 <0,001 <0,001 Cipalabuhan 0,559 0,463 <0,002 <0,002 <0,001 <0,001 Cimandiri 0,128 0,463 <0,002 <0,002 <0,001 <0,001

Tabel 15 memperlihatkan bahwa nilai kandungan Hg tertinggi sebesar 0,599 mg/L terdapat di Sungai Citepus (hilir). Kandungan Pb tertinggi sebesar 0,266 mg/L terdapat di Sungai Cisukawayana, sedangkan kandungan Cd, yakni kurang dari 0,001 mg/L untuk semua lokasi penelitian.

Analisis penentuan status kondisi perairan bagi kehidupan ikan sidat

Sistem skoring adalah pemberian skor untuk setiap parameter perairan yang mengacu pada kisaran nilai toleransi bagi kehidupan ikan sidat. Hasil analisis dari penghitungan sistem skoring ditunjukkan pada Lampiran 7, sedangkan hasil skoring disajikan pada Tabel 16.

15 Tabel 16 Hasil skoring kondisi perairan

Sungai Hasil Skor

Hulu Hilir Cibareno 420 435 Citiis 410 430 Cimaja 425 450 Cisukawayana 410 440 Citepus 405 315 Cipalabuhan 340 280 Cimandiri 415 400

Tabel 16 memperlihatkan bahwa skor tertinggi di bagian hulu sebesar 425 berada di Sungai Cimaja, sedangkan skor terendah di bagian hulu sebesar 340 berada di Sungai Cipalabuhan. Skor tertinggi di bagian hilir sebesar 450 berada di Sungai Cimaja, sedangkan skor terendah di bagian hilir sebesar 280 berada di Sungai Cipalabuhan.

Penghitungan indeks pencemaran (IP)

Nilai Indeks Pencemaran di bagian hulu dan hilir sungai dan status tingkat pencemaran pada masing-masing lokasi penelitian disajikan pada Tabel 17. Hasil penghitungan indeks pencemaran ditunjukkan pada Lampiran 5.

Tabel 17 Status perairan berdasarkan IP di bagian hulu dan hilir sungai

Sungai Nilai IP Status Perairan

Cibareno Hulu 3,95 Tercemar ringan

Hilir 1,73 Tercemar ringan

Citiis Hulu 4,10 Tercemar ringan

Hilir 2,97 Tercemar ringan

Cimaja Hulu 2,91 Tercemar ringan

Hilir 0,73 Tidak tercemar

Cisukawayana Hulu 4,12 Tercemar ringan

Hilir 3,41 Tercemar ringan

Citepus Hulu 5,21 Tercemar sedang

Hilir 6,01 Tercemar sedang

Cipalabuhan Hulu 5,89 Tercemar sedang

Hilir 5,63 Tercemar sedang

Cimandiri Hulu 3,61 Tercemar ringan

Hilir 5,61 Tercemar sedang

Tabel 17 menunjukkan bahwa berdasarkan nilai Indeks Pencemaran (IP), status perairan tidak tercemar berada di Sungai Cimaja (hilir) dengan nilai IP sebesar 0,73. Status perairan sungai dengan kategori tercemar ringan dengan nilai IP terendah sebesar 1,73 berada di bagian hilir Sungai Cibareno (hilir). Kategori tercemar sedang dengan nilai IP terendah sebesar 5,61 berada pada hilir Sungai Cimandiri (hilir).

Penghitungan Water Quality Index (Indeks Kualitas Perairan)

Water Quality Index menunjukkan kualitas perairan yang digunakan untuk kelayakan perikanan. Nilai indeks kualitas perairan yang diperoleh di hulu dan hilir sungai disesuaikan dengan kelas kualitas, status perairan, dan kelayakan. Hasil analisis berdasarkan indeks kualitas perairan disajikan pada Tabel 18.

16

Tabel 18 Status perairan dan kelayakan perikanan

Sungai Nilai WQI Kelas kualitas Status perairan Kelayakan

Cibareno Hulu 73 III Sedikit tercemar Aman

Hilir 83 II Tidak tercemar Aman

Citiis Hulu 76 III Sedikit tercemar Aman

Hilir 81 II Tidak tercemar Aman

Cimaja Hulu 83 II Tidak tercemar Aman

Hilir 81 II Tidak tercemar Aman

Cisukawayana Hulu 79 II Tidak tercemar Aman

Hilir 82 II Tidak tercemar Aman

Citepus Hulu 77 III Sedikit tercemar Aman

Hilir 68 III Sedikit tercemar Agak meragukan

Cipalabuhan Hulu 80 II Tidak tercemar Aman

Hilir 62 III Sedikit tercemar Agak meragukan

Cimandiri Hulu 84 II Tidak tercemar Aman

Hilir 79 II Tidak tercemar Aman

Tabel 18 menunjukkan bahwa nilai indeks kualitas perairan terbesar sebesar 84 terdapat di Sungai Cimandiri bagian hulu, sedangkan nilai indeks kualitas perairan terkecil sebesar 62 terdapat di Sungai Cipalabuhan hilir. Hasil kelas kualitas perairan dengan kelas kategori II menunjukkan status perairan sedikit tercemar, sedangkan kategori III menunjukkan status perairan tidak tercemar. Hasil kelayakan untuk perikanan menunjukkan sungai-sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu masih dalam keadaan aman, kecuali Sungai Cipalabuhan hilir dan Sungai Citepus hilir dengan status kelayakan agak meragukan.

Pembahasan

Ikan sidat (Anguilla spp.) terdiri atas 19 spesies yang menyebar di dunia. Salah satu daerah penyebaran ikan sidat adalah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Indonesia memiliki 7 spesies ikan sidat yakni

Anguilla celebensis, Anguilla interioris, Anguilla marmorata, Anguilla nebulosa nebulosa, Anguilla borneensis, Anguilla bicolor bicolor, dan Anguilla bicolor pacifica (Ege 1939 in Arai et al. 1999). Menurut Arfianto (2014), spesies ikan sidat yang ditemukan (Juli hingga Oktober 2013) di beberapa sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu adalah A bicolor bicolor dan A marmorata.

Kelimpahan ikan sidat dipengaruhi beberapa faktor alam yakni luas area yang terendam saat pasang tertinggi, ketinggian air saat musim hujan, dan pasang surut air laut (Tabeta et al. 1975 in Sriati 1998).

Pola ruaya ikan sidat menuju perairan tawar disebut katadromus. Proses ruaya dimulai dengan pemijahan sampai tahap penetasan telur yang dilakukan di perairan laut (laut dalam). Pada saat stadia larva (glass eel) beruaya menuju ke perairan tawar untuk tumbuh hingga fase dewasa (silver eel). Perairan tawar menjadi tempat mencari makan dan proses pertumbuhan ikan sidat (McDowall 1997). Pergerakan glass eel terbawa oleh aliran arus sungai (McCleave 2001). Selanjutnya, fase silver eel beruaya ke perairan laut untuk bereproduksi (Arai et al. 2013). Menurut Creutzberg (1961) in Tesch et al. (2003), glass eel beruaya ke hulu sungai dengan melawan arus (rheotactically positive), sedangkan ikan sidat

17 dewasa melakukan ruaya ke hilir sungai (menuju laut) mengikuti aliran sungai (rheotactically negative).

Sungai yang mengalir dan bermuara di Teluk Palabuhan Ratu, di antaranya Sungai Cibareno, Sungai Citiis, Sungai Cimaja, Sungai Cisukawayana, Sungai Citepus, Sungai Cipalabuhan, dan Sungai Cimandiri. Sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu menjadi bagian dari daerah ruaya ikan sidat (Fahmi dan Hirnawati 2008). Akan tetapi, keberadaan kegiatan antropogenik yang berada di sekitar sungai berpotensi menurunkan kondisi perairan bagi kehidupan ikan sidat. Kegiatan tersebut mengakibatkan degradasi habitat sehingga menurunkan produksi ikan sidat di alam. Pengelolaan yang buruk, penangkapan berlebih, dan tekanan eksploitasi pada fase glass eel juga dapat mengancam kehidupan ikan sidat (Leidy dan Moyle 1998 in Hogan et al. 2007). Upaya untuk mengetahui dampak dari kegiatan antropogenik terhadap habitat ikan sidat diperlukan analisis terhadap parameter untuk kehidupan ikan sidat.

Suhu perairan di beberapa sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu menunjukkan suhu yang mendukung untuk kehidupan ikan sidat. Menurut Usui (1974) in Sholeh (2004), kisaran suhu 23 oC hingga 30 oC masih cocok untuk pertumbuhan ikan sidat di negara seperti Taiwan, Indonesia, Karabia, dan Madagaskar. Namun, hasil penelitian Hasbullah (1996) menyatakan suhu 29 oC merupakan suhu optimal bagi spesies A bicolor untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Perubahan suhu di perairan dapat menyebabkan kematian apabila suhu berubah secara drastis. Penurunan suhu mencapai 13 oC sampai 8 oC ikan sidat tropis akan menyebabkan kematian (Luo et al. 2013). Pada saat suhu 12 oC tingkah laku ikan sidat tidak aktif dan menyebabkan ikan tidak tertarik mencari makan sehingga pertumbuhan menjadi minim (Matsui 1982 dan Deelder 1984 in

Herianti 2005). Suhu perairan dapat mempengaruhi oksigen terlarut di perairan. Konsentrasi oksigen terlarut yang optimum dibutuhkan untuk mendukung metabolisme tubuh ikan.

Oksigen terlarut menunjukkan masih dalam kisaran nilai yang mendukung kehidupan ikan sidat, kecuali di Sungai Cipalabuhan (hilir). Kandungan oksigen yang rendah di Sungai Cipalabuhan (hilir) disebabkan oleh kondisi perairan yang dangkal (Gambar 10), suhu perairan yang tinggi, dan masukkan bahan organik tinggi yang berasal dari pemukiman padat. Bahan organik memerlukan oksigen untuk proses dekomposisi sehingga menurunkan oksigen terlarut (Effendi 2003). Menurut Permatasari (2012), kadar oksigen terlarut kurang dari 5 mg/L dapat mengganggu metabolisme ikan seperti gangguan sistem reproduksi, gangguan pertumbuhan sampai kematian bagi organisme budidaya. Menurut Wedemeyer (1996), kadar oksigen terlarut lebih dari 6 mg/L merupakan kondisi perairan yang aman bagi organisme perairan.

Nilai pH dapat mempengaruhi toksisitas terhadap senyawa kimia. Senyawa kimia berupa amonia tak terionisasi pada saat pH tinggi sehingga bersifat racun (Effendi 2003). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai pH berada pada kisaran yang aman untuk kehidupan ikan sidat. Menurut Ritonga (2014), nilai pH 7,1 merupakan pH optimal untuk pertumbuhan ikan sidat. Parameter pendukung lainnya untuk kehidupan ikan sidat meliputi fosfat total dan nitrat.

Hasil pengukuran fosfat total dan nitrat masih dalam batas aman untuk kehidupan ikan sidat. Nilai fosfat total perlu diperhatikan karena mempengaruhi pertumbuhan alga dan ganggang. Pertumbuhan alga dan ganggang yang berlebih

18

di perairan akan mengganggu proses difusi oksigen sehingga menurunkan oksigen terlarut di perairan. Nilai nitrat dapat menunjang pertumbuhan fitoplankton. Hal ini dapat berpengaruh pada ketersediaan makanan bagi ikan sidat di alam. Menurut Sasono (2001) makanan utama ikan sidat adalah insekta, krustasea termasuk larva ikan. Fitoplankton berperan sebagai produsen untuk zooplankton dan zooplankton menjadi pakan alami bagi larva ikan. Kehidupan ikan sidat juga dipengaruhi oleh kondisi perairan, salah satunya adalah logam berat.

Kandungan logam berat berasal dari kegiatan pertambangan, pertanian (penggunaan pestisida), dan perkebunan. Hasil pengukuran logam berat (Hg, Pb, Cd) di perairan sungai yang bermuara ke Teluk Palabuhan Ratu menunjukkan telah melebihi batas aman untuk kegiatan budidaya. Menurut Wedemeyer (1996) dan Larsen (1982) in Conte (1993), kisaran nilai logam berat yang aman bagi budidaya ikan adalah Hg kurang dari 0,0002 mg/L, Pb kurang dari 0,02 mg/L, dan Cd kurang dari 0,0005 mg/L. Keberadaan pertambangan di Sungai Cibareno menunjukkan kadar Hg kurang dari 0,0002 mg/L. Hal tersebut dikarenakan bahan yang digunakan dalam pemisahan emas berupa potasium sianida. Namun kandungan logam berat pada sungai-sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu dapat dikatakan dalam kisaran toleransi kehidupan ikan sidat. Pernyataan tersebut didukung berdasarkan penelitian Palar (1994) in Lestari dan Edward (2004), bahwa konsentrasi logam berat yang terakumulasi dalam tubuh ikan dan bersifat mematikan, apabila kandungan Hg sebesar 0,23-0,8 mg/L, Pb sebesar 188 mg/L dan Cd sebesar 22-55 mg/L dengan waktu pemaparan selama 96 jam. Parameter perairan yang diukur, selanjutnya dihitung melalui sistem skoring.

Hasil dari sistem skoring menunjukkan status sungai bagian hulu dan hilir sangat baik adalah Sungai Cimaja. Status sungai bagian hulu baik dan hilir sangat baik adalah Sungai Cibareno, Sungai Citiis, dan Sungai Cisukawayana. Status sungai bagian hulu dan hilir baik adalah Sungai Cimandiri. Status sungai bagian hulu baik dan hilir sedang adalah Sungai Citepus, sedangkan status sungai bagian hulu dan hilir sedang adalah Sungai Cipalabuhan.

Hilir sungai menjadi daerah terpenting dalam keberhasilan migrasi ikan sidat. Jika kondisi perairan hilir sungai tidak mendukung ikan sidat bermigrasi, maka migrasi ikan sidat menuju hulu sungai akan gagal. Menurut Leander et al.

(2012), bagian hulu menjadi tempat perkembangan ikan sidat terutama sidat dewasa dalam proses pematangan pigmen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bagian hilir sampai hulu sungai yang paling sesuai untuk kehidupan ikan sidat adalah Sungai Cimaja. Kesesuaian kondisi perairan juga harus didukung dari tingkat pencemaran perairan tersebut.

Hasil dari penghitungan tingkat pencemaran menunjukkan Sungai Cimaja bagian hulu dikategorikan tidak tercemar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya (peruntukan air kelas III berdasarkan PP No. 82 tahun 2001). Sungai Cimandiri dan Sungai Citepus menunjukkan tingkat pencemaran dari hulu dan hilir mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena sungai tersebut mendapat penambahan beban pencemar dari kegiatan yang di sekitar sungai (Tabel 1). Pernyataan tersebut didukung dari hasil penelitian Siahaan et al. (2011), menyatakan bahwa kualitas perairan dari hulu ke hilir akan semakin menurun akibat peningkatan beban pencemaran dari kegiatan di sekitar sungai.

Kondisi perairan yang mengalami penurunan tingkat pencemaran berada di Sungai Cibareno, Sungai Cimaja, Sungai Citiis, Sungai Cisukawayana, dan

19 Sungai Cipalabuhan. Kondisi tersebut terjadi karena perairan sungai melakukan proses pemulihan diri (self purification) dan pengurangan masukkan beban pencemar (Agustiningsih et al. 2012). Proses self purification terjadi apabila ada penambahan konsentrasi oksigen terlarut yang berasal dari udara. Menurut Hendrasarie dan Cahyarani (2010), kemampuan self purification akan semakin meningkat seiring panjang sungai yang bertambah. Peningkatan tersebut dapat ditunjukkan dari nilai oksigen terlarut yang meningkat dan tidak ada beban pencemar yang masuk dari luar. Kondisi perairan yang menunjukkan status sungai dan tingkat pencemaran disesuaikan dengan tingkat kelayakan menggunakan indeks kualitas perairan.

Hasil analisis indeks kualitas perairanmenunjukkan kelayakan sungai yang bermuara ke Teluk Palabuhan Ratu dalam kondisi aman untuk kegiatan perikanan. Namun, pada Sungai Cipalabuhan bagian hulu dan hilir serta Sungai Citepus bagian hilir menunjukkan kondisi perairan yang agak meragukan untuk perikanan. Kondisi perairan tersebut masih layak untuk perikanan akan tetapi, hanya untuk kegiatan perikanan dengan jenis ikan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis skoring dan indeks pencemaran. Analisis skoring menyatakan bahwa Sungai Citepus bagian hilir dan Sungai Cipalabuhan bagian hulu dan hilir memiliki status sedang untuk kehidupan ikan sidat dan berdasarkan hasil indeks pencemaran termasuk sungai yang tercemar sedang. Hasil wawancara dengan masyarakat bahwa beban pencemaran berasal dari kegiatan permukiman, pertanian, dan pertambangan.

Hasil keseluruhan analisis kondisi perairan (Lampiran 8) menunjukkan bahwa Sungai Cimaja merupakan sungai yang cocok dan ideal bagi kehidupan ikan sidat. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Arfianto (2014), menyatakan bahwa kondisi ekologis Sungai Cimaja baik untuk kehidupan ikan sidat. Sehubungan dengan hal tersebut, Sungai Cimaja direkomendasikan sebagai kawasan perlindungan habitat bagi ikan sidat. Penetapan kriteria dan jenis kawasan konservasi perairan yang meliputi tiga aspek meliputi ekologi, sosial budaya, dan ekonomi (PERMEN No. 2 Tahun 2009). Oleh karena itu, untuk ditetapkan sebagai kawasan perlindungan habitat ikan sidat diperlukan penelitian lanjutan mengenai sosial budaya dan ekonomi di sekitar Sungai Cimaja.

Upaya pengelolaan perlu dilakukan di sungai-sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu sebagai perbaikan habitat ikan sidat. Kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya perlu dibatasi dengan cara diberlakukannya izin mendirikan kegiatan di sekitar sungai dengan status tercemar. IPAL (instalasi pengelolaan air limbah) perlu dibuat untuk mengurangi beban tercemar pada kegiatan pertambangan, PLTU, dan pertanian. Pelarangan kegiatan penebangan pohon di bagian hulu sungai perlu dilakukan untuk mengurangi erosi dan sedimentasi sungai. Penggunaan bahan berbahaya (mengandung logam berat) harus dibatasi pada kegiatan pertambangan. Upaya-upaya tersebut bermanfaat untuk perbaikan kawasan habitat bagi kehidupan ikan sidat di alam agar tetap lestari dan berkelanjutan.

20

KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanStatus kondisi perairan di sungai-sungai yang bermuara di Teluk Palabuhan Ratu bagi kehidupan ikan sidat adalah sebagai berikut: Sungai Cimaja bagian hulu dan hilir memiliki status sangat baik; Sungai Citiis, Sungai Cibareno, dan Sungai Cisukawayana bagian hulu memiliki status baik dan hilir memiliki status sangat baik; Sungai Cimandiri bagian hulu dan hilir memiliki status baik; Sungai Citepus bagian hulu memiliki status baik dan hilir memiliki status sedang; dan Sungai Cipalabuhan bagian hulu dan hilir memiliki status sedang.

Saran

Perlu dilakukan pengkajian terhadap status habitat ikan sidat dengan menambah parameter yang berkaitan dengan kelangsungan hidup ikan sidat (kekeruhan, kecerahan, nitrit dan amonia) dan menambah waktu pengambilan sampel untuk musim kemarau dan musim hujan. Selain itu, Sungai Cimaja layak untuk direkomendasikan sebagai lokasi kawasan perlindungan untuk kesesuaian habitat ikan sidat di daerah Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

[APHA; AWWA; WEF] American Public Health Association; American Water Work Association; Water Enviroment Federation. 2012. Standard method for the examination of water and wastewater edisi ke-22. New York (US) : APHA [FAO] Food and Agriculture Organization Of The United Nations. Rome (IT).

2008. Report Of The 2007 Session Of The Joint EIFAC/ICES Working Group On Eels : FAO

[KNLH] Kementrian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta (ID). 2004. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 2003 tentang Pedoman Penetapan Status Mutu Air: Kepmen LH.

[KKP] Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta (ID). 2009. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan: Permen KP.

[PP] Peraturan Pemerintah. Indonesia (ID). 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air: Permen Republik Indonesia.

[PSDA] Pengelolaan Sumber Daya Air. (ID). 2010. Inventarisasi Sungai Non Lintas Kabupaten Sukabumi Balai PSDA Cisadea-Cimandiri. Jawa Barat. [Internet] ; [diunduh 2014]. Tersedia pada: http://psda.jabarprov.go.id/

[PSDA]. Pengelolaan Sumber Daya Air. 2010. Inventarisasi Sungai Non Lintas Kabupaten Sukabumi Balai PSDA Cisadea-Cibareno. Jawa Barat. [Internet]; [diunduh 2014]. Tersedia pada: http://psda.jabarprov.go.id/

21 Affandi R. 2005. Strategi pemanfaatan sumber daya ikan sidat. Jurnal Iktiologi

Indonesia. 5(2): 77-81

Agustiningsih D, Sasongko SB, Sadarno. 2012. Analisis kualitas air dan beban pencemaran berdasarkan penggunaan lahan di Sungai Blukar Kabupaten Kendal. Di dalam: Agustiningsih D, editor. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; 2012 September 11; Semarang, Indonesia. Semarang (ID). Agustiningsih D. hlm 31-37.

Arai T, Limbong D, Otake T, Tsukamoto K. 1999. Metamorphosis and inshore migration of tropical eels Anguilla spp. In the Indo-Pacific. Mar. Ecol. Prog. Ser. 182:283-293.

Arai T, Chino N, Le DQ. 2013. Migration and habitat use of the tropical eels

Anguilla marmorata and A. bicolor pacifica in Vietnam. Aquat. Ecol. 47:57-65.

Arfianto P. 2014. Opsi pengelolaan sumber daya ikan sidat berdasarkan distribusi dan pertumbuhan di sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Palabuhan Ratu, Jawa Barat [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

August SM, Hicks BJ.2008. Water temperature and upsteam migration of glass eels in New Zealand: implications of climate change. Environ. Biol. Fish.

81:195-205.

Boetius I, Boetius J. 1980. Experimental maturation of female silver eels.

Anguilla anguilla estimates of fecundity and energy reserver for migration and spawning. Dana. 1:1-28.

Conte SF. 1993. Evolution of freshwater site for aquaculture potential. California (US): WRAC Publication.

Darmono OP. 2012. Studi keberlanjutan penangkapan juvenil sidat (glass eel) di muara Sungai Cimandiri, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi [skripsi]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.

Effendi H. 2003. Telaah kualitas air bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Fahmi MR, Hirnawati R. 2010. Keragaman ikan sidat tropis (Anguilla sp.) di perairan Sungai Cimandiri, Palabuhan Ratu, Sukabumi. Di dalam: Fahmi MR, editor. Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur; 2010; Depok, Indonesia. Depok (ID). Fahmi RM. Hlm 1-8.

Hasbullah. 1996. Pengaruh tingkat salinitas (0, 3, 6, dan 9 persen) dan suhu (23, 26, 29, dan 32oC) terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan benih ikan sidat (Anguilla bicolor) pada masa pemeliharaan 0-2 minggu setelah penangkapan dari alam [skripsi]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.

Hendrasarie N, Cahyarani. 2010. Kemampuan self purification kali Surabaya, ditinjau dari parameter organik berdasarkan model matematis kualitas air.

Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan. 2(1):1-11.

Herianti I. 2005. Rekayasa Lingkungan untuk memacu perkembangan ovarium Ikan Sidat. Oseanologi dan Limnologi di Indonesia. 37:25-41.

Hogan Z, Baird IG, Radtke R, Zanden MJV. 2007. Long distance migration and marine habitation in the tropical Asian catfish, Pangatius krempfi. Journal of Fish Biology. 71:818-832.

Lestari, Edward. 2004. Dampak pencemaran logam berat terhadap kualitas air laut dan sumberdaya perikanan (studi kasus kematian massal ikan-ikan di Teluk Jakarta). Makara. Sains. 8(2):52-58.

22

Luo M, Guan R, Li Z, Jin H. 2013. The effect of water temperature on the survival, feeding and growth of juveniles of Anguilla marmorata and Anguila bicolor pacifica. Aquaculture. 1-21.

McCleave JD. 2001. Eels. Orono (US). Academic Press.800-809

McDowall R. M. 1997. The evolution of diadromy in fishes (revisited) and its place in phylogenetic analysis. Reviews in Fish Biology and Fisheries 7. 443-462.

Nasirian Mohsen. 2007. A new water quality index for enviromental contamination contributed by mineral processing : a case study of Amang (Tin Tailing) processing activity. Journal of Applied Sciences. 7(20):2977-2987. Permatasari DW.2012. Kualitas air pada pemeliharaan ikan nila Oreochromis sp.

intensif di kolam Departemen Budidaya Perairan Institut Pertanian Bogor. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.

Pratiwi, E. 1998. Mengenal lebih dekat tentang perikanan sidat (Anguilla spp.).

Warta Penelitian Perikanan Indonesia. 4(4):8-12.

Ritonga TP TB. 2014. Respons benih ikan sidat (Anguilla bicolor bicolor) terhadap derajat keasaman (pH) [skripsi]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor. Sholeh SA. 2004. Peranan jumlah shelter yang berbeda terhadap pertumbuhan dan

kelangsungan hidup benih ikan sidat (Anguilla sp.) [skripsi]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.

Siahaan R, Indrawan A, Soedharma D, Prasetyo LB. 2011. Kualitas air Sungai Cisadane, Jawa Barat-Banten. Jurnal Ilmiah Sains. 11(2).

Sumiharni. 2008. Desain instalasi daur ulang limbah air wudhu di masjid Al Wasi’i Universitas Lampung. Rekayasa. 19(3).

Sriati. 1998. Telaah struktur dan kelimpahan populasi benih ikan sidat, Anguilla bicolor bicolor, di muara Sungai Cimandiri, Palabuhan Ratu, Jawa Barat [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Tesch FW, Bartsch P, Berg R, Gabriel O, Henderonn IW, Kamastra A, Kloppmann M, Reimer LW, Soffker K, Wirth T. 2003. The eel. White RJ. penerjemah; Thorpe JE. editor. German (DE). Penerbit Blackwell Publishing Company. Terjemahan dari : The eel. Ed ke-3.

Wedemeyer GA.1996. Physiology of fish in intensive culture systems.New York (US) : International Thompson Publishing.

Wouthuyzen S, Miller M, Aoyomajun, Tsukomoto K. 2002. Penelitian biodiversity ikan sidat (Anguilla spp.) pada fase leptocephali di sekitar perairan pulau sulawesi. Di dalam: Wouthuyzen S, editor. Forum Nasional Sumber Daya Perikanan Sidat Tropik 2002; 2002 April 11; Jakarta; Indonesia. Indonesia (ID): Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Departemen Kelautan dan Perikanan. [No abstr tidak diketahui].

23

LAMPIRAN

Lampiran 1 Prosedur Kerja Analisis Nitrat

Air sampel sebanyak 25 ml yang telah disaring diatur nilai pH air sampel. Kandungan pH berkisaran nilai 7 sampai 9 dengan menambahkan larutan NaOH atau HCl sebanyak 1 sampai 2 tetes. Larutan ditambahkan larutan NH4Cl-EDTA

sebanyak 75 ml. Larutan yang telah siap dialirkan pada colorimetric. Tahapan yang dilakukan dengan pembilasan dengan NH4Cl-EDTA encer pada kolom.

Larutan dialirkan ke dalam colorimetric sampai larutan tersisa sekitar 10 ml untuk ditampung. Hasil larutan ditambahkan pewarna NO-2 sebanyak 0,4 ml. Larutan diukur dengan spektofotometer dengan panjang gelombang 543 nm.

Lampiran 2 Prosedur Kerja Analisis Fosfat total

Air sampel sebanyak 50 ml disiapkan tanpa penyaringan. Air sampel ditambahkan larutan H2SO4 30% sebanyak 1 ml dan K2S2O8 sebanyak 0,5 gram.

Larutan dipanaskan dengan suhu 300oC sampai volume sampel berkurang 50%. Larutan didinginkan, kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 1 sampai 2 tetes dan NaOH 6 N sampai berwarna merah muda. Larutan ditambahkan aquades

sebanyak 25 ml. Larutan ditambahkan mix reagent sebanyak 4 ml. Larutan diukur dengan spektofotometer dengan panjang gelombang 880 nm.

Lampiran 3 Prosebur Kerja Analisis Logam Berat (Pb, Hg, Cd)

Air sampel sebanyak 250 ml yang telah disaring. Larutan ditambahkan dengan APDC 4% sebanyak 1 ml lalu dinginkan, kemudian tambahkan MIBK sebanyak 25 ml dan dilakukan pencampuran selama ± 5 menit. Diamkan larutan, hingga sampel terpisah menjadi dua fase. Fase air bawah yang telah terpisah dibuang dan fase organik (MIBK) ditampung, kemudian dilakukan pengukuran AAS (Atomic Absorption Spektrophotometry).

Lampiran 4 Tahapan penghitungan indeks pencemaran Tahapan dalam penghitungan indeks kualitas air:

1. Menentukan parameter yang dipilih dengan nilai parameter terendah maka kualitas air akan baik.

2. Pilih konsentrasi parameter dengan baku mutu yang tidak memiliki nilai rentang.

3. Hitung nilai Ci/Lij setiap parameter sampel pada tiap lokasi sampling

4a.Apabila nilai konsentrasi parameter menurun menunjukkan tingkat pencemaran meningkat seperti DO. Tentukan nilai teoritik atau nilai maksimum Cim (misal untuk DO, maka Cim merupakan nilai DO jenuh). Pada kasus ini nilai Ci/Lij hasil pengukuran digantikan oleh nilai Ci/Lij hasil perhitungan, yaitu:

24

(Ci/Lij)baru =

4b. Apabila nilai baku Lij memiliki rentang, maka: untuk Ci ≤ Lijrata-rata (Ci/Lij)baru =

untuk Ci ≥ Lijrata-rata (Ci/Lij)baru =

4c.Apabila dua nilai (Ci/Lij) berdekatan dengan nilai acuan 1,0 misal C1/L1j = 0,9 dan C2/L2j = 1,1 atau perbedaan yang sangat besar, misal C3/L3j = 5.0 dan C4/L4j = 10,0 maka tingkat kerusakan badan air sulit ditentukan. Tahap untuk mengatasi kesulitan ini adalah :

1) Menggunakan nilai (Ci/Lij)hasil pengukuran kalau nilai lebih kecil dari 1,0;

2) Menggunakan nilai (Ci/Lij)baru jika nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran > 1,0;

3) (Ci/Lij) baru = 1,0 + P log (Ci/lij)hasil pengukuran, P adalah konstanta (biasanya

digunakan nilai 5).

5. Menentukan nilai rata (Ci/Lij)R dan nilai maksimum (Ci/Lij)M dari keseluruhan Ci/Lij.

6. Hitung Indeks Pencemaran (IP), kemudian hasil tersebut disesuaikan dengan kriteria tingkat pencemaran (Tabel 11).

25

Hilir

III (Lij) Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru

Ph - - 6 - 9 (7,5) 6 1 1 6 1 1 6 1 1 7 0,3333 0,3333 6 1 1 6 1 1 6,5 0,6667 0,6667 Suhu oC - 22-28(25) 29 1,3333 1,3333 31 2 2 28 1 1 32 2,3333 2,3333 27 0,6667 0,6667 24,5 0,1667 0,1667 32 2,3333 2,3333 DO mg/L - 3 7,1 0,1258 0,1258 6,5 0,2063 0,206 7,600 0,048 0,048 1,6000 1,3263 1,3263 4,7000 0,6579 0,6579 8,0000 0,0602 0,0602 6,3000 0,4074 0,4074 Total Fosfat mg/L 0,005 1 0,559 0,5590 0,559 0,094 0,0940 0,094 0,123 0,123 0,123 0,7530 0,7530 0,7530 0,0400 0,0400 0,0400 0,0770 0,0770 0,0770 0,0290 0,0290 0,0290 Nitrat mg/L 0,001 20 0,061 0,0031 0,00305 0,041 0,0021 0,002 0,099 0,005 0,005 0,1170 0,0059 0,0059 0,7150 0,0358 0,0358 0,0230 0,0012 0,0012 0,8460 0,0423 0,0423 Hg µg/L 0,020 0,02 <0,020 0,0000 0 <0,020 0,0000 0,000 <0,020 0,000 0,000 0,4630 23,1500 7,8228 0,5990 29,9500 8,3820 <0,020 0,0000 0,0000 0,4630 23,1500 7,8228 Pb mg/L 0,002 0,03 <0,002 0,0000 0 0,127 4,2333 4,133 0,169 5,633 4,754 <0,002 0,0000 0,0000 <0,002 0,0000 0,0000 0,0570 1,9000 2,3938 <0,002 0,0000 0,0000 Cd mg/L 0,001 0,01 <0,001 0,0000 0 <0,001 0,0000 0,000 <0,001 0,000 0,000 <0,001 0,0000 0,0000 <0,001 0,0000 0,0000 <0,001 0,0000 0,0000 <0,001 0,0000 0,0000

(Ci/Lij)M 1,3333 (Ci/Lij)M 4,1334 (Ci/Lij)M 4,7538 (Ci/Lij)M 7,8228 (Ci/Lij)M 8,3820 (Ci/Lij)M 2,3938 (Ci/Lij)M 7,8228

(Ci/Lij)R 0,3776 (Ci/Lij)R 0,9295 (Ci/Lij)R 0,8662 (Ci/Lij)R 1,5718 (Ci/Lij)R 1,3478 (Ci/Lij)R 0,4623 (Ci/Lij)R 1,4127

Pij 0,9799 Pij 2,9957 Pij 3,4168 Pij 5,6421 Pij 6,0031 Pij 1,7239 Pij 5,6210

Status Baik Status Tercemar Ringan Status Tercemar Ringan Status Tercemar Sedang Status Tercemar Sedang Status Tercemar Ringan Status Tercemar Sedang

Parameter Satuan DL BM** Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai

Cimaja Citiis Cisukawayana Cipalabuhan Citepus Cibareno Cimandiri

Lampiran 5 Hasil Penghitungan Indeks Pencemaran

Hulu

III (Lij) Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru Ci Ci/Lij (Ci/Lij)baru

pH - - 6 - 9 (7,5) 6,0000 1,0000 1,0000 6,0000 1,0000 1,0000 6,0000 1,0000 1,0000 6,5000 0,6667 0,6667 5,5000 1,3333 1,3333 6,0000 1,0000 1,0000 6,0000 1,0000 1,0000 Suhu oC - 22-28(25) 24 0,3333 0,3333 28 1,0000 1,0000 24,5 0,1667 0,1667 26 0,3333 0,3333 24 0,3333 0,3333 24 0,3333 0,3333 22 1,0000 1,0000 DO mg/L - 3,0000 8,4000 0,0000 0,0000 5,8000 0,4286 0,4286 7,4000 0,1729 0,1729 7,6000 0,0998 0,0998 8,4000 0,0000 0,0000 6,3000 0,3889 0,3889 9,2000 -0,0820 -0,0820 Total Fosfat mg/L 0,0050 1,0000 0,0770 0,0770 0,0770 0,1400 0,1400 0,1400 0,1080 0,1080 0,1080 0,0700 0,0700 0,0700 0,0500 0,0500 0,0500 0,1780 0,1780 0,1780 0,0380 0,0380 0,0380 Nitrat mg/L 0,0010 20,0000 0,0400 0,0020 0,0020 0,1000 0,0050 0,0050 0,0620 0,0031 0,0031 0,1960 0,0098 0,0098 0,6230 0,0312 0,0312 0,0400 0,0020 0,0020 0,2750 0,0138 0,0138 Hg µg/L 0,0200 0,0200 <0,020 0,0000 0,0000 <0,020 0,0000 0,0000 <0,020 0,0000 0,0000 0,5590 27,9500 8,2319 0,3580 17,9000 7,2643 <0,020 0,0000 0,0000 0,1280 6,4000 5,0309 Pb mg/L 0,0020 0,0300 0,1220 4,0667 4,0462 0,2610 8,7000 5,6976 0,2660 8,8667 5,7388 <0,002 0,0000 0,0000 <0,002 0,0000 0,0000 0,2370 7,9000 5,4881 <0,002 0,0000 0,0000 Cd mg/L 0,0010 0,0100 <0,001 0,0000 0,0000 <0,001 0,0000 0,0000 <0,001 0,0000 0,0000 <0,001 0,0000 0,0000 <0,001 0,0000 0,0000 <0,001 0,0000 0,0000 <0,001 0,0000 0,0000

(Ci/Lij)M 4,0462 (Ci/Lij)M 5,6976 (Ci/Lij)M 5,7388 (Ci/Lij)M 8,2319 (Ci/Lij)M 7,2643 (Ci/Lij)M 5,4881 (Ci/Lij)M 5,0309

(Ci/Lij)R 0,6823 (Ci/Lij)R 1,0339 (Ci/Lij)R 0,8987 (Ci/Lij)R 1,1764 (Ci/Lij)R 1,1265 (Ci/Lij)R 0,9238 (Ci/Lij)R 0,8751

Pij 2,9015 Pij 4,0946 Pij 4,1074 Pij 5,8800 Pij 5,1980 Pij 3,9353 Pij 3,6108

Status Tercemar Ringan Status Tercemar Ringan Status Tercemar Ringan Status Tercemar Sedang Status Tercemar Sedang Status Tercemar Ringan Status Tercemar Ringan

Satuan DL BM** Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai

Cibareno Cimandiri

Cimaja Citiis Cisukawayana Cipalabuhan Citepus