TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Asal Usul Sapi Lokal Indonesia

Ternak sapi merupakan anggota famili bovidae yang muncul pada era Pleistosen. Ternak sapi berasal dari keturunan aurok liar (Bos primigenius)

(Mannen et al. 1998). Bos primigenius dibedakan menjadi tiga subtipe berdasarkan perbedaan lokasi geografis fosil ditemukan, yaitu B. primigenius primigenius ditemukan di Eropa, B. primigenius namadicus ditemukan di Asia, dan B. primigenius opisthonomus ditemukan di Afrika. Perkembangan B. primigenius membentuk 2 tipe sapi modern, yaitu B. taurus (tidak berpunuk) dan

B. indicus (berpunuk) (Loftus et al. 1994). Domestikasi B. primigenius

berkembang menjadi sapi modern seperti sapi sekarang ini. Domestikasi B. primigenius berlangsung di Asia Barat, tepatnya di antara Mediteranian dan Iran. Lokasi yang diperkirakan sebagai pusat domestikasi adalah Jordania, Lebanon, Syiria, Turkey, Irak, dan Iran. Pada saat itu B. primigenius subsp. primigenius dan

B. primigenius subsp. namadicus hidup berdampingan (Payne & Hodges 1997).

Bos primigeniusnamadicus merupakan nenek moyang dari sapi domestik Zebu (Bos indicus). Pusat domestikasi B. indicus diperkirakan di Iran kemudian berkembang menuju dua jalur utama, yaitu dari Turkmenia menuju India dan melanjutkan ke Asia bagian selatan, dan dari Bulukistan menuju Persia dan Mesopotamia selatan. Zebu dari Persia bermigrasi menuju Arab dan melanjutkan ke Afrika (Payne & Hodges 1997).

Sejarah masuknya B. indicus ke Indonesia diperkirakan bersamaan dengan masuknya kebudayaan hindu dari India sekitar 1500 tahun yang lalu (Uggla 2008). Jenis sapi B. indicus yang berkembang di Indonesia saat ini adalah sapi aceh, sapi pesisir, sapi madura, ongole, peranakan ongole, dan grati. Jenis sapi lainnya yang berkembang di Indonesia adalah sapi bali. Sapi bali (Bos javanicus)

merupakan sapi asli Indonesia. Asal usul sapi bali berbeda dari B.indicus maupun

Sapi Aceh

Sapi aceh merupakan sapi lokal Indonesia yang berkembang di daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan sekitarnya. Sapi aceh berasal dari

B.indicus yang dibawa oleh bangsa India sekitar 1500 tahun yang lalu (Kusdiantoro et al. 2009; Uggla 2008). Sapi aceh dikelompokkan ke dalam

B.indicus berdasarkan karakter morfologi sapi aceh berpunuk. Jenis sapi lainnya yang diintroduksi ke Aceh adalah sapi peranakan ongole. Peranakan ongole menyebar di kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Persebaran peranakan ongole dilakukan disilangkan dengan sapi aceh sebagai salah satu program perbaikan mutu sapi aceh yang dilakukan oleh pemerintah. Persilangan sapi aceh dengan peranakan ongole mulai dilakukan pada tahun 1968. Selanjutnya, program perbaikan mutu sapi aceh yang dilanjutkan oleh pemerintah adalah program Inseminasi Buatan. Kegiatan Inseminasi Buatan di Aceh mulai dilaksanakan pada bulan April 1972. Inseminasi Buatan dilaksanakan di Balai Peternakan Saree dan Indrapuri kabupaten Aceh Besar. Program tersebut menggunakan semen beku berasal dari bangsa sapi Brahman dan Santagertrudis. Semen beku selanjutnya yang diintroduksi ke Aceh sampai saat ini berasal dari bangsa sapi Simental, Brahman, Limousin, dan Charollais (Sari 2011).

Karakter warna tubuh sapi aceh bervariasi, yaitu merah bata, coklat, hitam, dan putih kombinasi yang mengarah ke warna terang dan gelap (Gambar 1). Selain itu, karakter sapi aceh mempunyai garis muka dan bergelambir. Tanduk pada sapi jantan berbeda dengan tanduk sapi betina. Tanduk sapi jantan mengarah ke samping melengkung ke atas, sedangkan tanduk betina mengarah ke samping melengkung ke atas melanjutkan arah ke depan (Abdullah et al. 2008). Ukuran tubuh sapi aceh lebih kecil dibandingkan dengan sapi lokal Indonesia lainnya seperti sapi bali, sapi madura, dan peranakan ongole. Ukuran tubuh Sapi Aceh lebih besar daripada sapi pesisir.

Gambar 1 Karakter warna tubuh sapi aceh.

Sapi Madura

Sapi madura merupakan sapi lokal Indonesia yang berkembang di kepulauan Madura dan sekitarnya. Asal usul sapi madura diperkirakan dari hasil persilangan antara B. javanicus dengan B. indicus (Nijman et al. 2003). Perkawinan silang tersebut diperkirakan terjadi sejak masuknya B. indicus dari India. Bos indicus dibawa oleh bangsa India ke Indonesia bersamaan dengan masuknya kebudayaan hindu sekitar 1500 tahun yang lalu. Kemudian B. indicus

tersebut terjadi perkawinan silang dengan B. javanicus yang ada di kepulauan Madura. Jenis B. indicus lainnya yang didatangkan dari India adalah sapi ongole. Sapi ongole masuk ke Sumba pada tahun 1906. Sapi ongole disebarkan ke wilayah Indonesia untuk disilangkan dengan sapi potong lokal termasuk sapi madura sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sapi potong Indonesia.

Karakter morfologi sapi madura mempunyai kemiripan dengan sapi bali tetapi ukuran tubuh, punuk, dan tanduk sapi madura lebih kecil dibandingkan dengan sapi bali (Payne & Hodges 1997). Sapi madura mempunyai warna tubuh coklat atau merah bata. Warna paha bagian belakang hingga bawah lutut berwana putih kombinasi coklat (Gambar 2).

Gambar 2 Karakter morfologi sapi madura.

Penanda Genetik untuk Marker-Assisted Selection (MAS)

Marker-Assisted Selection (MAS) merupakan proses seleksi individu yang dijadikan sebagai parental untuk generasi selanjutnya. Seleksi berdasarkan

Marker-Assisted Selection (MAS) bertujuan untuk meningkatkan kualitas genetik pada suatu bangsa ternak. DNA merupakan penanda genetik yang digunakan pada program MAS. DNA digunakan untuk menyeleksi alel yang menguntungkan. Alel yang terseleksi yaitu alel yang berpengaruh positif terhadap fenotipe yang bernilai ekonomis. Dominasi fenotipe dipengaruhi oleh dominasi alel berdasarkan hukum mendel, yaitu dominan dan resesif. Kualitas genetik dapat ditingkatkan jika genotipe pada bangsa ternak bersifat heterozigot sehingga variasi genetik berperan penting dalam program MAS.

Variasi genetik dapat dideteksi menggunakan penanda molekular. Penanda molekular merupakan penanda genetik yang digunakan dalam program MAS. Penanda molekular menggunakan DNA sebagai alat deteksi perbedaan frekuensi genotipe yang berasosiasi dengan suatu sifat pada hewan ternak (Agarwal et al. 2009). Penggunaan penanda molekular didasarkan pada fenomena polimorfisme. Polimorfisme bermanfaat dalam kepentingan seleksi maupun bidang yang lain, misalnya digunakan untuk mengetahui asal usul organisme, pengelompokkan atau hubungan kekerabatan inter dan intra spesies, dan sebagai informasi dasar dalam

perkawinan silang. Teknik mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA diantaranya Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD), AmplifiedFragment Length Polymorphism

(AFLP), Single-Strand Conformation Polymorphisms (SSCP), Mikrosatelit, dan sekuensing.

Hubungan Antara Polimorfisme Gen Leptin dengan Kualitas Daging

Leptin merupakan protein hormon yang dikeluarkan dari jaringan adiposa (Frederich et al. 1995). Hormon leptin terlibat di dalam proses regulasi metabolisme dan massa lemak di dalam tubuh (Kim & Moussa 2000; Houseknecht et al. 2000; Sharifzadeh & Doosti 2010). Pada sapi massa lemak dapat digunakan sebagai pengontrol untuk menentukan kualitas daging. Lemak intramuskular merupakan lemak yang dapat menentukan kualitas daging seperti keempukan daging dan kandungan air di dalam daging (Te pas et al. 2004). Lemak intramuskular dikendalikan oleh beberapa gen utama. Salah satu gen yang mengendalikan deposisi lemak intramuskular adalah gen leptin (Hirwa et al.

2011).

Gen leptin merupakan gen obesitas yang terletak pada kromosom 4 (Friedman 2002; Pomp et al. 1997). Struktur gen leptin terdiri atas 3 ekson dan 2 intron (Taniguchi et al. 2002). Daerah ekson 1 merupakan daerah UTR (Untranslated region). Daerah ini tidak ditranskripsikan menjadi mRNA sehingga tidak ditranslasikan ke dalam asam amino. Kodon awal dimulai dari beberapa basa pada awal ekson 2, sedangkan kodon akhir diakhiri pada ekson 3 (Gambar 3).

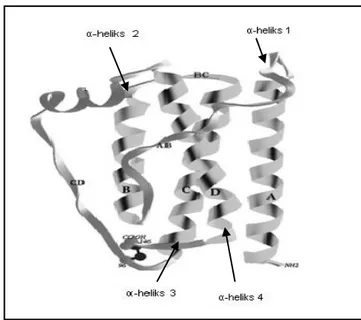

Gen leptin menyandikan 167 asam amino dengan berat molekul protein sebesar 16 kDa (Frederich et al. 1995). Protein leptin berbentuk struktur sekunder 4α-helix (Gambar 4) (Liefers 2004). Struktur α-helix terbentuk karena adanya ikatan hidrogen antara asam amino yang satu dengan asam amino lainnya di dalam satu helai yang sama (Wilmer et al. 2005).

Perbedaan genotipe pada gen leptin berhubungan dengan kandungan lemak intramuskular, berat tubuh, dan volume susu. Pada daerah ekson 2 genotipe TT menghasilkan deposisi lemak intramuskular lebih tinggi dibandingkan dengan genotipe CC pada posisi 118026 pb (Corva et al. 2009). Pada sapi Iran genotipe AB menghasilkan bobot tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan genotipe AA (Nobari 2010). Liefer et al. (2002) menyatakan bahwa pada sapi Frisien-Heifer genotipe CT memproduksi susu lebih banyak dibandingkan dengan genotipe CC.

Polimorfisme gen leptin menyebabkan terbentuknya variasi frekuensi genotipe pada setiap jenis sapi. Pada daerah ekson 2 genotipe TT tidak ditemukan pada sapi golpayegani (Nassiry et al. 2007). Genotipe CC merupakan genotipe yang paling tinggi ditemukan pada sapi hasil perkawinan silang, sedangkan genotipe CT merupakan frekuensi paling tinggi ditemukan pada Holstein Friesian (Choundhary et al. 2005). Pada daerah ekson 3 genotipe CT merupakan genotipe yang paling tinggi di antara genotipe lainnya untuk sapi sistani dan sarabi (Aslaminejad 2010).

Polimorfisme gen leptin daerah ekson 2 terjadi akibat perubahan nukleotida C→T pada posisi 1180. Perubahan nukleotida C→T menyebabkan terjadinya perubahan asam amino arginin menjadi sistein (Javanmard et al. 2010). Pada daerah ekson 3 terjadi akibat perubahan nukleotida C→T yang menyebabkan perubahan asam amino valin menjadi alanin (Lagonigro et al. 2003). Selain itu, pada daerah intron 2 menyebabkan perubahan nukleotida G→A (Lien et al. 1997). Polimorfisme pada daerah ekson kemungkinan mengubah asam amino yang menyebabkan perubahan ekspresi protein. Polimorfisme daerah intron meskipun tidak mengubah asam amino tetapi perperan penting pada proses

splicing atau ikatan protein regulator selama terjadi proses transkripsi (Choundhary et al. 2005).

Gambar 4 Struktur protein 4α-helix pada gen leptin(Zhang et al. 1997).

Hubungan antara Gen Miostatin dengan Otot Ganda

Miostatin merupakan protein yang terlibat di dalam proses regulasi perkembangan massa otot (McPherron & Lee 1997). Perkembangan massa otot terjadi karena adanya peningkatan jumlah otot (Hiperplasia) dan peningkatan massa otot (Hipertropi). Massa otot merupakan salah satu faktor yang menentukan sifat ekonomis sapi potong.

Gen miostatin terletak pada kromosom 2 (Charlier et al. 1995). Struktur gen miostatin terdiri atas 3 ekson dan 2 intron (McPherron & Lee 1997). Panjang ekson 1 dan ekson 2 yaitu 373 pb dan 374 pb. Ekson 1 dan ekson 2 dipisahkan oleh intron 1 sepanjang 1849 pb. Sedangkan ekson 2 dan ekson 3 dipisahkan oleh intron sepanjang 2033 pb. Panjang ekson 3 adalah 381 pb. Daerah UTR (Untranslated region) terletak pada akhir ekson 3 dengan ukuran yang bervariasi tergantung dari posisi poliadenilasi (Grisolia et al. 2009). Gen miostatin terdiri atas 20 haplotipe (Dunner et al. 2002).

Gen miostatin menyandi 375 asam amino (Taylor et al. 2001). Asam amino menghasilkan protein miostatin dengan berat molekul sebesar 26 kDa (Berry et al. 2002). Protein miostatin menghambat proses proliferasi dan diferensiasi sel sehingga pertumbuhan sel yang dihasilkan tidak berlebihan (Taylor et al. 2001; Bellinge et al. 2005). Fenotipe yang dihasilkan akibat kehilangan fungsi miostatin mengekspresikan otot ganda (Grisolia et al. 2009;

Esmailizadeh et al. 2008). Ekspresi otot ganda pada sapi pertama sekali ditemukan pada sapi Belgian Blue dan Piedmontase. Otot ganda Belgian Blue disebabkan karena terjadi 11 delesi nukleotida sepanjang 931-936 pb. Delesi nukleotida tersebut terjadi pada daerah ekson 3. Fenomena delesi menyebabkan terjadinya kehilangan daerah aktif pada molekul protein miostatin (McPherron & Lee 1997). Ekspresi otot ganda pada Piedmontase terjadi karena adanya mutasi pada daerah ekson 3 menyebabkan perubahan nukleotida G→A pada posisi 938 pb. Perubahan nukleotida G→A menyebabkan terjadinya perubahan asam amino sistein menjadi tirosin. Selain itu, perubahan nukleotida ditemukan pada daerah ekson 1 menyebabkan perubahan transisi C→A pada posisi 282 pb. Substitusi nukleotida tersebut menyebabkan terjadinya perubahan asam amino leusin menjadi fenilalanin (McPherron & Lee 1997).

Polimorfisme gen miostatin juga ditemukan pada sapi nellore. Pada daerah ekson 1 ditemukan 3 polimorfisme, yaitu nt76(A/T), nt11(G/T), dan nt267(A/G). Pada daerah ekson 2 ditemukan 7 polimorfisme, yaitu nt414(C/T), nt433(A/T), nt420(T/G), nt445(A/T), nt527(T/A), nt641(G/A), dan nt694(G→A). Pada daerah ekson 3 ditemukan 4 polimorfisme, yaitu nt840(G→A), nt1083(C/T), nt887(A→G), dan nt951(T→G) (Grisolia et al. 2009).