Pembangunan kembali (revitalisasi) sektor kehutanan merupakan salah satu bagian dari triple track strategy yang dijalankan oleh pemerintah saat ini dalam rangka pertumbuhan ekonomi growth), mengurangi kemiskinan

(pro-poor) dan mengurangi pengangguran (pro-job). Target penurunan kemiskinan dari

16.6 persen tahun 2004 menjadi 8.2 persen tahun 2009 dan penurunan pengangguran terbuka dari 9.7 persen tahun 2004 menjadi 5.1 persen tahun 2009 mengharuskan dilakukannya berbagai usaha pembangunan ekonomi untuk mencapainya, antara lain pertumbuhan ekonomi rata-rata hingga 6.6 persen per tahun. Disamping itu rasio investasi terhadap GDP harus naik dari 16 persen pada tahun 2004 menjadi 24.4 persen pada tahun 2009 dan rata-rata pertumbuhan pertanian, perikanan dan kehutanan mencapai 3.5 persen per tahun (Berita RI, 2006). Sektor kehutanan memegang peran sangat penting dalam pencapaian target tersebut sebab ternyata sektor tersebut pro-growth, pro-job dan pro-poor.

Studi yang dilakukan Darusman dan Hardjanto (2003), menyatakan bahwa usaha pembangunan kehutanan diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal, dalam arti dapat menciptakan dan meningkatkan keseimbangan antara manfaat yang berupa perbaikan pendapatan terhadap petani kayu rakyat, para pekerja yang terlibat dalam usaha kayu rakyat, para pedagang dan industri, serta dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Setiap tahapan kegiatan dalam pembangunan hutan khususnya hutan tanaman mempunyai dampak ekonomi seperti: pembibitan, penanaman, pemeliharaan tegakan, penebangan dan pengolahan. Keberadaan tegakan hutan rakyat, bahkan bisa menarik para

wisatawan untuk membelanjakan uangnya di wilayah tegakan tersebut. Di samping itu, dalam setiap pembangunan kehutanan mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung. Adanya lapangan pekerjaan dalam pembangunan hutan rakyat merupakan manfaat langsung, sedangkan manfaat tidak langsung seperti peningkatan kesempatan kerja dan upah, akan mengintensifkan kegiatan dalam sektor lain misalnya pada sektor rumah makan, pusat perbelanjaan dan di sektor publik lainnya seperti sekolah, kepadatan di jalan raya, serta jasa lainnya, manfaat-manfaat tersebut merupakan efek pengganda (multiplier effect) dari keberadaan hutan rakyat.

Revitalisasi kehutanan memerlukan sumberdaya besar yang tidak mungkin dapat dipenuhi semuanya mengingat keterbatasan sumberdaya baik dana maupun SDM dari pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya berbagai macam pilihan yang dapat dijadikan sebagai prioritas utama, dalam hal ini pemerintah daerah membutuhkan alternatif prioritas kebijakan pembangunan kehutanan yang dapat mencapai tujuan dari revitalisasi kehutanan tersebut. Untuk kepentingan ini, penerapan model SNSE (Sistem Neraca Sosial Ekonomi) sangat membantu dalam melihat bagaimana pola pembangunan ekonomi berbasis kehutanan di provinsi Jambi dilakukan. Dengan menggunakan SNSE dapat ditelusuri secara komprehensif dampak pembangunan kehutanan terhadap distribusi pendapatan dalam perekonomian wilayah yang mencakup distribusi pendapatan terhadap faktor-faktor produksi, institusi dan sektor produksi.

Melalui rumus standar SNSE mengenai estimasi pendapatan dari aktifitas tertentu akibat adanya injeksi pada neraca eksogen suatu sektor berbasis kehutanan sebagaimana telah diuraikan didepan maka dapat diketahui seberapa

besar dampak pembangunan kehutanan terhadap perekonomian wilayah Jambi, ketika dilakukan simulasi kebijakan yang dilakukan sebagai berikut :

Simulasi 1 : investasi untuk pembangunan atau perluasan Hutan Tanaman

(HTI dan HTR) sebesar Rp 3.272 triliun.

Simulasi 2 : investasi untuk pembangunan atau perluasan industri pulp

sebesar Rp 13.191 triliun.

Simulasi 3 : investasi pembangunan atau perluasan industri kertas tulis cetak sebesar Rp 3.141 triliun.

Simulasi 4 : investasi pembangunan atau perluasan industri kertas tisu sebesar Rp 1.022 triliun.

Simulasi 5 : investasi pembangunan atau perluasan industri kayu lapis dari

jenis MDF (Medium Density Fibreboard) sebesar Rp 1.395 triliun.

Simulasi 6 : investasi untuk pembangunan ekonomi wilayah berbasis

kehutanan (kombinasi Simulasi 1, 2, 3, 4 dan 5) sebesar Rp 22.021 triliun.

Simulasi 7 : investasi untuk pembangunan atau perluasan industri kertas dan ikutannya (kombinasi Simulasi 3 dan 4) sebesar Rp 2.417 triliun.

Simulasi 8 : investasi untuk pembangunan sektor-sektor produksi bahan baku

berbasis kehutanan (kombinasi Simulasi 1, 2 dan 5) sebesar Rp 17.858 triliun.

Simulasi 9 : investasi untuk pembangunan kehutanan berbasis industri kertas (kombinasi Simulasi 1, 2, 3 dan 4) sebesar Rp 20.626 triliun. Simulasi 10 : investasi untuk pembangunan kehutanan berbasis industri MDF

(kombinasi Simulasi 1 dan 5) sebesar Rp 4.667 triliun.

Dampak dari kesepuluh simulasi kebijakan tersebut terhadap distribusi pendapatan dalam perekonomian wilayah Jambi dapat dijelaskan dalam sub bab berikut.

7.1. Distribusi Nilai Tambah dan Penyerapan Tenagakerja

Dalam struktur SNSE yang telah dibangun, faktor-faktor produksi secara garis besar dibagi ke dalam dua jenis faktor yakni tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja itu sendiri di rinci menjadi (1) tenaga kerja pertanian, (2) tenaga kerja buruh kasar, operator angkutan dan manual, (3) tenaga kerja tata usaha, tata usaha penjualan dan jasa-jasa, dan (4) tenaga kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, profesional dan militer. Distribusi pendapatan yang diterima oleh faktor produksi baik yang berupa upah dan gaji tenaga kerja maupun balas jasa modal merupakan nilai tambah yang ada dalam perekonomian wilayah setempat.

Pada tabel 28 dapat dilihat dampak investasi dalam rangka revitalisasi sektor kehutanan terhadap pertambahan total nilai tambah. Secara umum semua kebijakan investasi tersebut dapat menaikan total nilai tambah perekonomian Provinsi Jambi dengan persentase yang berbeda-beda tergantung jenis dan besarnya investasi yang ditanamkan berkisar antara 5.05 persen sampai 120.20 persen. Pertambahan nilai tambah tersebut didistribusikan kepada faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi modal. Secara umum menunjukkan bahwa distribusi pertambahan nilai tambah dari industri hilir kehutanan lebih banyak kepada faktor produksi modal. Sebaliknya sektor kehutanan primer (produksi bahan baku) dan industri hulu kehutanan atau kombinasi investasi yang lebih dominan pada sektor kehutanan primer serta industri hulu kehutanan cenderung distribusi pertambahan nilai tambahnya lebih besar kepada faktor produksi tenaga kerja. Fakta ini menunjukkan bahwa sesungguhnya investasi kehutanan dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja kehutanan khususnya yang berada di pedesaan dimana pada umumnya sektor kehutanan beraktifitas.

Jika diperhatikan lebih seksama Tabel 28, maka dapat diuraikan lebih detil distribusi nilai tambah atau pendapatan faktor produksi sebagai berikut. Kebijakan pembangunan kehutanan yang sifatnya parsial (Simulasi 1 sampai Simulasi 5) yang dianggap paling mampu meningkatkan pendapatan faktor produksi dalam perekonomian wilayah Jambi adalah kebijakan meningkatkan produksi pulp sebesar 100 persen (Simulasi 2). Mulai dari tenaga kerja pertanian sampai dengan modal, kenaikan pendapatannya tampak lebih besar dibandingkan pertambahan pendapatan yang dihasilkan oleh simulasi kebijakan tunggal lainnya. Melalui kebijakan ini, secara keseluruhan tenaga kerja pertanian di Jambi akan memperoleh tambahan pendapatan sebesar 122.37 persen dari nilai base. Kenaikan pendapatan lebih dari 100 persen juga terjadi pada tenaga kerja buruh kasar, operator angkutan dan manual yakni sebesar 119.94 persen. Dibanding faktor-faktor produksi yang lain, kedua jenis faktor produksi ini memang terlihat yang paling tinggi banyak menerima dampak dari peningkatan investasi industri pulp. Oleh karena tenaga kerja pertanian maupun buruh kasar, operator angkutan dan manual mempunyai tingkat upah yang rendah, maka dapat dipastikan terjadinya kenaikan pendapatan total tenaga kerja tersebut akibat adanya pertambahan permintaan tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan revitalisasi kehutanan melalui pembangunan atau perluasan HTI (Simulasi 1) juga memberikan persentase pertambahan pendapatan kepada faktor tenaga kerja untuk produksi yaitu tenaga kerja pertanian dan tenaga kerja buruh kasar, operator angkutan dan manual masing-masing 56.89 persen dan 43.36 persen yang lebih besar dibanding persentase tambahan pendapatan yang diterima oleh kelompok tenaga kerja administrasi dan profesional yaitu tenaga kerja tata

usaha, tata usaha penjualan dan jasa-jasa sebesar 21.28 persen serta tenaga kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, professional dan militer sebesar 7.27 persen. Adanya perbedaan yang cukup tinggi diantara kedua kelompok tenaga kerja tersebut menandakan bahwa kebijakan investasi untuk pembangunan HTI akan berdampak lebih banyak terhadap tenaga kerja produksi dibandingkan tenaga kerja administrasi maupun profesional.

Kebijakan industri berbasis kehutanan dengan cara meningkatkan investasi untuk pembangunan atau perluasan industri kertas dengan kapasitas sebesar 500 ribu ton per tahun (Simulasi 3) diperkirakan mampu meningkatkan pendapatan faktor produksi tenaga kerja pertanian sebesar 26.55 persen, untuk tenaga kerja buruh kasar, operator angkutan dan manual dapat dinaikkan dari nilai base sebesar 28.95 persen. Sedangkan untuk pendapatan tenaga kerja yang terdidik (tenaga kerja tata usaha, tata usaha penjualan dan jasa-jasa) dan tenaga kerja profesional (tenaga kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, profesional dan militer) rata-rata mengalami peningkatan sebesar 15.23 persen dan 6.93 persen. Adanya perbedaan yang cukup tinggi diantara kedua kelompok tenaga kerja tersebut juga menandakan bahwa kebijakan investasi di industri kertas akan berdampak lebih banyak terhadap tenaga kerja produksi dibandingkan tenaga kerja administrasi maupun profesional.

Demikian pula dengan kebijakan investasi untuk pembangunan atau perluasan industri kertas tisu dengan kapasitas sebesar 100 ribu ton per tahun (Simulasi 4) akan memberikan persentase pertambahan pendapatan kepada kelompok tenaga kerja pertanian sebesar 6.91 persen serta tenaga kerja buruh kasar, operator angkutan dan manual sebesar 7.53 persen dari nilai base, nilai

tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase pertambahan pendapatan kepada kelompok tenaga kerja terdidik dan profesional masing-masing 3.96 persen dan 1.80 persen dari base. Adanya perbedaan persentase yang cukup tinggi terhadap pertambahan pendapatan diantara kedua kelompok tenaga kerja tersebut menandakan bahwa kebijakan investasi di sektor industri kertas tisu akan berdampak adanya kelompok tenaga kerja produksi lebih besar dibandingkan kelompok tenaga kerja adminstrasi maupun profesional.

Berbeda halnya dengan empat kebijakan terdahulu kebijakan investasi untuk pembangunan atau perluasan industri MDF (Simulasi 5) justru memberikan pertambahan pendapatan yang lebih besar pada kelompok tenaga kerja tata usaha, tata usaha penjualan dan jasa-jasa (4.79 persen), sedangkan kelompok tenaga kerja pertanian (3.42 persen), buruh kasar, operator angkutan dan manual (3.01 persen), serta kepemimpinan, ketatalaksanaan, professional dan militer lebih kecil dari yang lain (1.90 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa industri MDF banyak membutuhkan tenaga menengah dengan ketrampilan yang lebih tinggi.

Dari Tabel 28 juga dapat dilihat bahwa kebijakan pembangunan atau perluasan HTI (Simulasi 1) dan pembangunan atau perluasan industri pulp (Simulasi 2) memberikan persentase tambahan pendapatan yang lebih besar kepada faktor produksi tenaga kerja dibanding faktor produksi berupa bukan tenaga kerja (modal). Sebaliknya kebijakan pembangunan atau perluasan industri kertas cetak tulis (Simulasi 3), pembangunan atau perluasan industri kertas tisu (Simulasi 4) dan pembangunan atau perluasan industri MDF memberikan persentase tambahan pendapat yang lebih besar kepada faktor produksi bukan tenaga kerja (modal) dibanding kepada faktor produksi tenaga kerja. Hal ini

menandakan bahwa HTI dan industri pulp relatif bersifat padat karya dibandingkan industri kertas cetak tulis, industri kertas tisu dan industri MDF. HTI dan industri pulp secara langsung maupun tidak langsung banyak membutuhkan tenaga kerja untuk pembangunan, pemeliharaan, pemanenan tanaman HTI maupun untuk pengangkutan bahan baku kayu.

Selain simulasi tunggal seperti diuraikan di atas dalam studi ini juga dilakukan beberapa simulasi kombinasi yang menghasilkan berbagai kebijakan pembangunan wilayah yakni kebijakan pembangunan ekonomi berbasis kehutanan (Simulasi 6), industri kertas dan ikutannya (Simulasi 7), bahan baku berbasis kehutanan (Simulasi 8), kehutanan berbasis kertas (Simulasi 9) dan kehutanan berbasis MDF (Simulasi 10).

Pada Tabel 28 dapat dilihat bahwa, kebijakan pembangunan berbasis kehutanan yang dilakukan serentak (Simulasi 6) akan memberi dampak pendapatan tenaga kerja yang paling tinggi dibandingkan kebijakan-kebijakan lainnya yang dilakukan dalam studi ini. Kebijakan pembangunan berbasis kehutanan yang dilakukan bersamaan, mampu meningkatkan pendapatan tenaga kerja pertanian hingga mencapai 216.13 persen, tenaga kerja buruh kasar, operator angkutan dan manual sebesar 202.79 persen, tenaga kerja terdidik dan profesional masing-masing sebesar 101.04 persen dan 42.56 persen. Perbedaan yang relatif tinggi sebagaimana yang terjadi pada Simulasi 1 dan Simulasi 2 menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan berbasis kehutanan (Simulasi 6, kombinasi Simulasi 1, 2, 3, 4 dan 5) akan berdampak lebih banyak terhadap tenaga kerja produksi dibandingkan tenaga kerja lebih terdidik maupun profesional. Pada umumnya tenaga kerja produksi berasal atau tinggal di pedesaan sekitar hutan.

Tabel 28. Dampak Pembangunan Ekonomi Berbasis Kehutanan terhadap Total Pendapatan Faktor-Faktor Produksi di Provinsi Jambi

( persen)

Faktor-Faktor Produksi BASE SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 SIM 6 SIM 7 SIM 8 SIM 9 SIM 10

Tenaga Kerja

Pertanian 1 1 247 723.47 56.89 122.37 26.55 6.91 3.42 216.13 33.45 182.67 212.71 60.30

Buruh Kasar, Operator

Angkutan dan Manual 2 1 092 680.94 43.36 119.94 28.95 7.53 3.01 202.79 36.48 166.31 199.78 46.37

Tata Usaha, Tata usaha penjualan dan Jasa-Jasa

3 2 245 074.59 21.28 55.78 15.23 3.96 4.79 101.04 19.19 81.85 96.25 26.06

Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Profesional dan Militer

4 1 247 080.51 7.27 24.66 6.93 1.80 1.90 42.56 8.73 33.83 40.66 9.17

Total Tenaga Kerja 5 832 559.51 30.04 75.39 18.44 4.80 3.54 132.22 23.24 108.97 128.67 33.58 Bukan Tenaga Kerja (Modal) 5 20 060 041.81 15.16 70.81 19.69 5.12 5.93 116.70 24.81 91.89 110.78 21.09

Secara umum hasil Simulasi 7 (kebijakan industri kertas dan ikutannya), Simulasi 8 (kebijakan pembangunan sektor produksi bahan baku berbasis kehutanan), Simulasi 9 (kebijakan pembangunan kehutanan berbasis kertas) dan Simulasi 10 (kebijakan pembangunan kehutanan berbasis MDF), sebagaimana terlihat pada Tabel 28 juga menunjukkan bahwa kelompok tenaga kerja produksi (tenaga kerja pertanian serta tenaga kerja buruh kasar, operator, angkutan dan manual) memperoleh persentase tambahan pendapatan lebih besar dari pada kelompok tenaga kerja terdidik dan profesional (tenaga kerja tata usaha, tata usaha penjualan dan jasa-jasa serta tenaga kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, profesional dan militer).

Dari Tabel 28 juga dapat dilihat bahwa kebijakan pembangunan wilayah berbasis kehutanan (Simulasi 6), kebijakan pembangunan sektor produksi bahan baku berbasis kehutanan (Simulasi 8), kebijakan pembangunan kehutanan berbasis kertas (Simulasi 9) dan kebijakan pembangunan kehutanan berbasis MDF (Simulasi 10), memberikan persentase tambahan pendapatan yang lebih besar kepada faktor produksi tenaga kerja dibanding faktor produksi bukan tenaga kerja (modal). Sebaliknya kebijakan pembangunan industri kertas dan ikutannya (Simulasi 7) memberikan persentase tambahan pendapatan yang lebih besar kepada faktor produksi bukan tenaga kerja (modal) dibanding kepada faktor produksi tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa kebijakan pembangunan wilayah berbasis kehutanan, kebijakan pembangunan produksi bahan baku berbasis kehutanan, kebijakan pembangunan berbasis industri kertas dan kebijakan pembangunan berbasis industri MDF relatif bersifat padat karya dibandingkan kebijakan pembangunan industri kertas dan produk ikutannya.

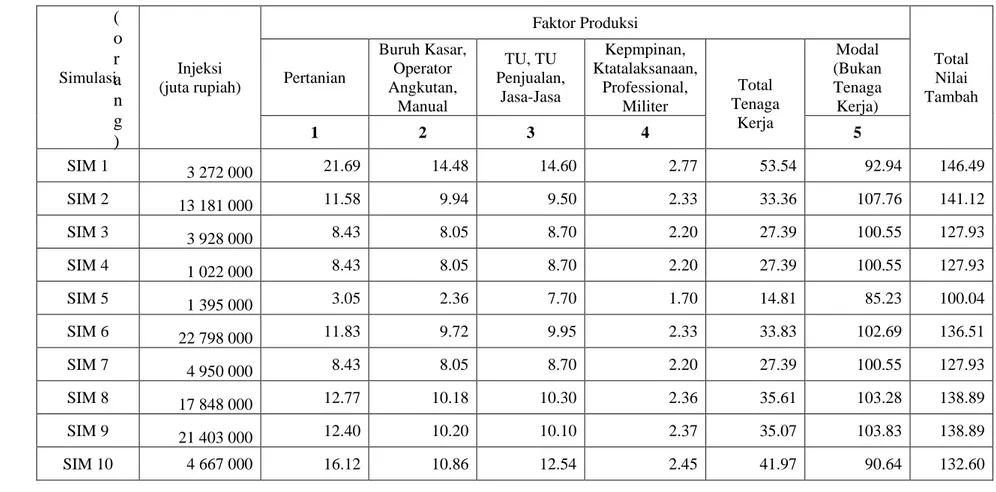

Disamping itu, pada Tabel 29 disajikan data dampak per satuan nilai investasi terhadap persentase pertambahan pendapatan faktor produksi akibat implementasi kebijakan revitalisasi kehutanan sebagaimana Simulasi 1 sampai 10. Investasi pembangunan HTI (Simulasi 1) memberikan dampak kepada total nilai tambah (pendapatan faktor produksi total) per satuan investasi paling besar (146.49 persen) diantara investasi lain. Menyusul kemudian adalah investasi untuk pembangunan industri pulp (Simulasi 2) sebesar 141.12 persen, pembangunan sektor produksi bahan baku berbasis kehutanan (Simulasi 8) dan pembangunan kehutanan berbasis kertas (Simulasi 9) keduanya masing-masing sebesar 138.89 persen serta pembangunan ekonomi wilayah berbasis kehutanan (Simulasi 6) sebesar 136.51 persen. Sementara investasi pembangunan industri MDF memberikan dampak terkecil diantara investasi yang lain sebesar 100.04 persen saja. Persentase tersebut menggambarkan efisiensi dan efektivitas investasi, dimana makin besar persentase dampak pada pendapatan maka investasi itu makin efisien, besaran tersebut juga merupakan ICOR dari investasi tersebut.

Semua investasi kecuali investasi untuk pembangunan industri MDF (Simulasi 5) memberikan persentase pertambahan pendapatan kepada tenaga kerja produksi lebih besar dibanding tenaga kerja terdidik. Apabila diasumsikan tenaga kerja produksi sebagian besar tinggal di perdesaan dan di sekitar hutan, sementara tenaga terdidik tinggal di kota maka kesembilan kebijakan tersebut lebih cocok untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa. Kesembilan kebijakan tersebut, paling efisien meningkatkan pendapatan penduduk perdesaan adalah pembangunan HTI (Simulasi 1), pembangunan kehutanan berbasis MDF (Simulasi 10) dan pembangunan wilayah berbasis kehutanan (Simulasi 6).

Tabel 29. Persentase Pertambahan Pendapatan Faktor Produksi terhadap Total Injeksi ( persen) ( o r a n g ) Simulasi Injeksi (juta rupiah) Faktor Produksi Total Nilai Tambah Pertanian Buruh Kasar, Operator Angkutan, Manual TU, TU Penjualan, Jasa-Jasa Kepmpinan, Ktatalaksanaan, Professional, Militer Total Tenaga Kerja Modal (Bukan Tenaga Kerja) 1 2 3 4 5 SIM 1 3 272 000 21.69 14.48 14.60 2.77 53.54 92.94 146.49 SIM 2 13 181 000 11.58 9.94 9.50 2.33 33.36 107.76 141.12 SIM 3 3 928 000 8.43 8.05 8.70 2.20 27.39 100.55 127.93 SIM 4 1 022 000 8.43 8.05 8.70 2.20 27.39 100.55 127.93 SIM 5 1 395 000 3.05 2.36 7.70 1.70 14.81 85.23 100.04 SIM 6 22 798 000 11.83 9.72 9.95 2.33 33.83 102.69 136.51 SIM 7 4 950 000 8.43 8.05 8.70 2.20 27.39 100.55 127.93 SIM 8 17 848 000 12.77 10.18 10.30 2.36 35.61 103.28 138.89 SIM 9 21 403 000 12.40 10.20 10.10 2.37 35.07 103.83 138.89 SIM 10 4 667 000 16.12 10.86 12.54 2.45 41.97 90.64 132.60 1 9 4

Terhadap pendapatan total tenaga kerja maka secara berurutan investasi yang paling efisien adalah pembangunan HTI (Simulasi 1), pembangunan kehutanan berbasis MDF (Simulasi 10), pembangunan produksi bahan baku berbasis kehutanan (Simulasi 8), pembangunan kehutanan berbasis kertas (Simulasi 9) dan pembangunan wilayah berbasis kehutanan (Simulasi 6), dimana kebijakan tersebut memberikan persentase pertambahan pendapatan tenaga kerja tertinggi.

Namun demikian apabila ditinjau dari pemilik modal (faktor produksi bukan tenaga kerja), maka kebijakan paling efisien adalah pembangunan industri pulp (Simulasi 2), pembangunan kehutanan berbasis kertas (Simulasi 9), pembangunan industri kertas dan ikutannya (Simulasi 7), pembangunan produksi bahan baku berbasis kehutanan (Simulasi 8) dan pembangunan wilayah berbasis kehutanan (Simulasi 6).

Dari uraian diatas diketahui bahwa pada semua kebijakan terjadi dampak pertambahan pada total pendapatan tenaga kerja. Sementara itu tenaga kerja kelompok produksi (tenaga pertanian maupun tenaga kerja buruh kasar, operator angkutan dan manual) yang mempunyai tingkat upah yang rendah, memperoleh tingkat pertambahan pendapatan yang besar. Maka dapat dipastikan akan terjadi kenaikan pendapatan tenaga kerja, dan pada akhirnya akan menambah permintaan tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung dari kenaikan investasi di sektor kehutanan tersebut.

Dari SNSE 2005 diketahui bahwa pendapatan tenaga kerja mencapai Rp 5 832 559. 51 juta per tahun dan jumlah pekerja 1 097 287 maka tingkat upah rata-rata pekerja di provinsi Jambi adalah Rp 5 315 824 per pekerja per tahun.

Dengan menggunakan tingkat upah rata-rata sebagai faktor pembagi dan diasumsikan konstan, maka jumlah pertambahan permintaan tenaga kerja dalam penelitian ini dapat disajikan dalam Tabel 30. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa investasi pembangunan HTI (Simulasi 1) akan menyerap tenaga kerja sebanyak 329 493 orang sehingga total pekerja di provinsi Jambi mencapai 1 426 780 orang dari semula 1 097 287 orang atau naik sebesar 30.03 persen. Sedangkan kebijakan yang menaikan kebutuhan tenaga kerja lebih dari 100 persen dari base adalah pembangunan berbasis kehutanan (Simulasi 6) menaikkan jumlah kebutuhan tenaga kerja sebesar 132.21 persen, pembangunan sektor kehutanan berbasis industri kertas (Simulasi 9) sebesar 128.67 persen dan pembangunan produksi bahan baku berbasis kehutanan (Simulasi 8) sebesar 108.96 persen. Tabel 30. Jumlah Pertambahan Tenaga Kerja menurut Simulasi Kebijakan dan

Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Utama

Simulasi

Tambahan Penyerapan Tenaga Kerja (orang) Kenaikan kebth. Tng kerja

( persen) Pertanian Pertam-

bangan Industri Jasa-jasa Total

SIM 1 189 701 3 563 22 926 113 303 329 493 30.03 SIM 2 476 028 8 849 57 580 284 755 827 212 75.39 SIM 3 116 460 2 165 14 087 69 665 202 377 18.44 SIM 4 30 301 563 3 665 18 126 52 655 4.80 SIM 5 22 365 416 2 705 13 379 38 865 3.54 SIM 6 834 813 15 518 100 979 499 378 1450 688 132.21 SIM 7 146 761 2 728 17 752 87 791 255 032 23.24 SIM 8 688 053 12 790 83 227 411 587 1195 656 108.96 SIM 9 812 448 15 102 98 274 485 999 1411 823 128.67 SIM 10 212 025 3 941 25 647 126 831 368 444 33.58

Catatan: jumlah pekerja tahun 2005 adalah 1 097 287 orang

Pembangunan berbasis kehutanan (Simulasi 6) juga dapat memberi dampak pertambahan tenaga kerja yang paling besar dalam perekonomian wilayah Jambi. Melalui Tabel 30, diperkirakan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan akan bertambah sebanyak 1 450 688 orang yang terdiri atas pertambahan tenaga

kerja di sektor pertanian sebanyak 834 813, sektor pertambangan sebanyak 15 518 orang, sektor industri sebanyak 100 979 orang dan sektor jasa-jasa sebanyak 499.378 orang.

Apabila dibandingkan dampak pembangunan kehutanan yang berbasis kertas (Simulasi 9) dengan berbasis MDF (Simulasi 10), terlihat jelas bahwa pengembangan sektor kehutanan yang diperuntukan industri kertas mempunyai dampak nilai tambah yang lebih besar dibandingkan MDF. Sebagai contoh untuk nilai tambah tenaga kerja, kebijakan pembangunan kehutanan yang terfokus pada industri kertas baik itu di hulu maupun di hilir mampu meningkatkan pendapatan tenaga kerja dalam perekonomian wilayah Jambi kurang lebih sebesar 128.67 persen, sedangkan melalui pengembangan kehutanan berbasis MDF hanya dapat menaikkan pendapatan tenaga kerja secara keseluruhan sebesar 33.58 persen, lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 30. Termasuk juga dalam pertambahan tenaga kerja, pengembangan industri kertas di Jambi diperkirakan memberi dampak yang lebih besar dibandingkan industri MDF. Pada Tabel 30 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja akan bertambah sebesar 1 411 823 apabila pembangunan kehutanan lebih diarahkan pada sektor hulu dan hilir produk kertas, sementara melalui pembangunan kehutanan berbasis produk MDF jumlah tenaga kerja yang bertambah hanya sebesar 368 444 orang. Apabila dilihat dari besarnya investasi yang dikeluarkan, maka efisiensi penciptaan lapangan kerja dapat dilihat dalam Tabel 31.

Dari Tabel 31 dapat dilihat bahwa Simulasi 1 (investasi pembangunan HTI) menciptakan kesempatan kerja per satuan nilai investasi (101 orang per milyar rupiah) jauh lebih tinggi dibanding simulasi lainnya. Keunggulan

pembangunan HTI dalam penciptaan lapangan kerja terutama disebabkan aktivitas HTI jauh bersifat padat karya yang memerlukan keterlibatan banyak sekali tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan HTI (SP 25) mempunyai jalur ke hampir seluruh rumahtangga sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 33. Dengan kenyataan tersebut HTI dapat diharapkan untuk dijadikan salah satu sektor andalan kehutanan dalam penciptaan lapangan kerja (pro job).

Tabel 31. Efisiensi Penciptaan Lapangan Kerja Atas Dasar Nilai Investasi menurut Simulasi Kebijakan dan Kelompok Lapangan Usaha Utama

Simulasi Investasi (juta rupiah)

Tambahan Penyerapan Tenaga Kerja (orang/ milyar rupiah)

Pertanian Pertam-

Bangan Industri Jasa-jasa Total

SIM 1 3 272 000 58 1 7 35 101 SIM 2 13 181 000 36 1 4 22 63 SIM 3 3 928 000 30 1 4 18 52 SIM 4 1 022 000 30 1 4 18 52 SIM 5 1 395 000 16 0 2 10 28 SIM 6 22 798 000 37 1 4 22 64 SIM 7 4 950 000 30 1 4 18 52 SIM 8 17 848 000 39 1 5 23 67 SIM 9 21 403 000 38 1 5 23 66 SIM 10 4 667 000 45 1 6 27 79

Sumber : hasil pengolahan

Setelah pembangunan HTI (Simulasi 1) secara berturut-turut kebijakan pembangunan yang memberikan kesempatan kerja per satuan investasi tertinggi adalah Simulasi 10 (pembangunan kehutanan berbasis MDF) 79 orang per milyar rupiah investasi, Simulasi 8 (pembangunan produksi bahan baku berbasis kehutanan) 67 orang per milyar rupiah investasi, Simulasi 9 (pembangunan kehutanan berbasis kertas) 66 orang per milyar rupiah investasi, Simulasi 6 (pembangunan wilayah berbasis kehutanan) 64 orang per milyar rupiah investasi, Simulasi 2 (pembangunan industri pulp) 63 orang per milyar rupiah investasi.

Simulasi lainnya hanya menumbuhkan kesempatan kerja kurang dari 55 orang per milyar rupiah investasi.

Salah satu kendala ekonomi yang dihadapi masyarakat pada umumnya adalah kesenjangan pendapatan yang diperoleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain. Pembangunan kehutanan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tersebut. BPS (2003) menghitung kesenjangan pendapatan kelompok rumahtangga berpendapatan rendah (Yr) dengan pendapatan kelompok rumahtangga berpendapatan tinggi (Yt) dengan menggunakan rasio pendapatan tinggi dibagi pendapatan rendah (Yt/Yr) atau dikenal Maximum to Minimum Ratio (MMR). Dengan memodifikasi metode penghitungan BPS (2003) tersebut, dalam penelitian ini digunakan indeks kesenjangan yakni pendapatan tinggi (Yt) dikurangi pendapatan rendah (Yr) dibagi pendapatan rendah (Yr) atau (Yt-Yr)/Yr.

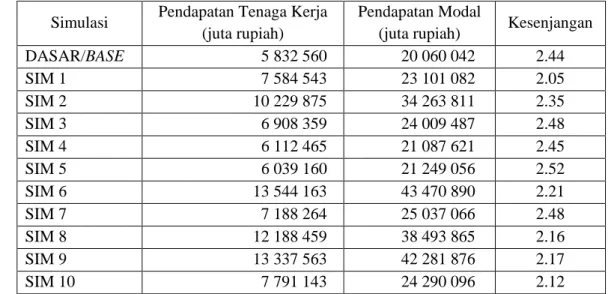

Tabel 32. Kesenjangan Pendapatan Faktor Produksi Tenaga Kerja dan Modal

Simulasi Pendapatan Tenaga Kerja (juta rupiah)

Pendapatan Modal

(juta rupiah) Kesenjangan DASAR/BASE 5 832 560 20 060 042 2.44 SIM 1 7 584 543 23 101 082 2.05 SIM 2 10 229 875 34 263 811 2.35 SIM 3 6 908 359 24 009 487 2.48 SIM 4 6 112 465 21 087 621 2.45 SIM 5 6 039 160 21 249 056 2.52 SIM 6 13 544 163 43 470 890 2.21 SIM 7 7 188 264 25 037 066 2.48 SIM 8 12 188 459 38 493 865 2.16 SIM 9 13 337 563 42 281 876 2.17 SIM 10 7 791 143 24 290 096 2.12

Dari tabel 32 diatas , dalam kondisi dasar (base), kesenjangan pendapatan faktor produksi tenaga kerja dan pendapatan modal sebesar 2.44. Kebijakan investasi pembangunan HTI terbukti dapat menurunkan kesenjangan pendapatan

antara tenaga kerja dan modal menjadi 2.05, hal ini menunjukkan bahwa pertambahan pendapatan tenaga kerja HTI relatif lebih tinggi dari tambahan pendapatan yang didapat oleh faktor produksi modal, demikian pula halnya dengan kebijakan lain juga menurunkan kesenjangan pendapatan tenaga kerja terhadap pendapatan faktor produksi modal walau tidak sebesar kebijakan HTI, kecuali kebijakan investasi untuk pembangunan industri kertas tulis cetak (Simulasi 3), kertas tisu (Simulasi 4), MDF (Simulasi 5) dan industri kertas dan ikutannya (Simulasi 7) yang ternyata meningkatkan kesenjangan pendapatan tenaga kerja terhadap pendapatan modal. Dalam hal ini keempat kebijakan tersebut ternyata tenaga kerjanya memperoleh tambahan pendapatan yang relatif lebih kecil dari yang didapatkan modal.

Fakta tersebut menegaskan bahwa kebijakan pembangunan kehutanan baik hulu maupun hilir (simulasi 6) secara terintegrasi serta pembangunan HTI (simulasi 1), industri pulp (simulasi 2), industri kehutanan berbasis kertas (simulasi 9), industri kehutanan berbasis industri MDF (simulasi 10), industri berbasis bahan baku (simulasi 8) akan memberikan kenaikan pendapatan kepada tenagakerja dengan persentase kenaikan lebih besar dari yang didapat oleh faktor produksi modal atau dengan kata lain akan memperbaiki distribusi pendapatan antara pekerja dan pemodal.

7.2. Distribusi Pendapatan Rumahtangga dan Institusi Lainnya

Sesuai dalam struktur SNSE provinsi Jambi tahun 2005 yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat 19 institusi yang menjadi bahan kajian dalam analisis kebijakan pembangunan kehutanan dalam studi ini, 16 diantaranya adalah merupakan institusi rumahtangga sedangkan sisanya adalah institusi lainnya di

luar rumahtangga yakni perusahaan pengolahan hasil hutan, perusahaan lainnya dan pemerintah. Rumahtangga terdiri dari dua kelompok besar yakni rumahtangga desa dan rumahtangga kota. Masing-masing dipecah lagi menjadi empat kelompok yakni (1) rumahtangga kehutanan, (2) rumahtangga industri kehutanan, (3) rumahtangga pertanian non kehutanan, dan (4) rumahtangga lainnya. Dan masing-masing kelompok kemudian dibagi lagi menurut status buruh atau pengusaha.

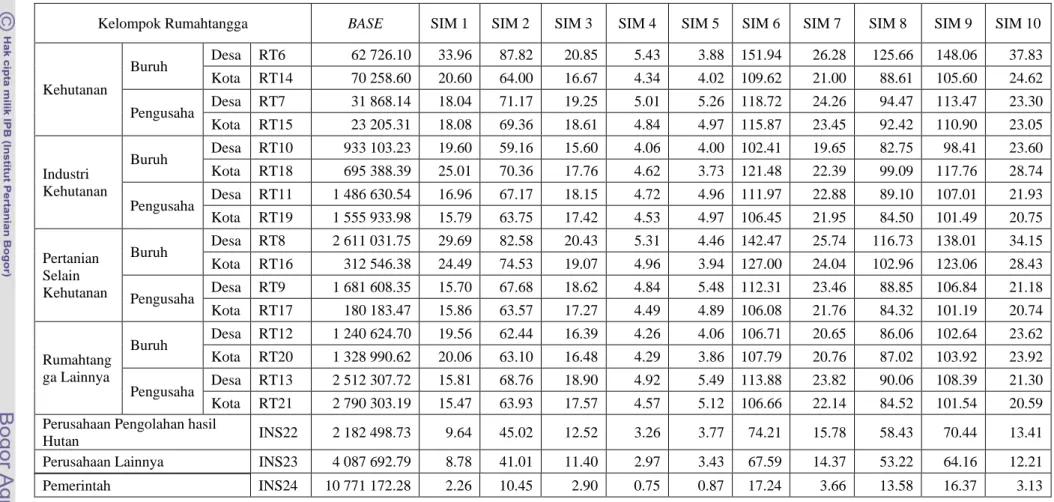

Jika fokus pembahasan diarahkan kepada kelompok rumahtangga menurut sektor, pada Tabel 33 dapat dilihat bahwa kebijakan tunggal pembangunan kehutanan yang mampu meningkatkan pendapatan rumahtangga paling tinggi pada seluruh rumahtangga adalah kebijakan peningkatan produksi pulp (Simulasi 2). Dimana rumahtangga yang paling tinggi persentase kenaikan pendapatannya adalah rumahtangga kehutanan (RT6, RT14, RT7 dan RT15). Secara merata pendapatan rumahtangga kehutanan diperkirakan akan meningkat rata-rata sebesar 73.09 persen dari pendapatan base, ketika terjadi injeksi di neraca eksogen industri pulp berupa investasi industri pulp (simulasi 2). Rumahtangga kehutanan yang paling tinggi peningkatan pendapatannya adalah rumahtangga buruh kehutanan yang tinggal di perdesaan (RT6), yakni sebesar 87.82 persen dari nilai

base sebesar Rp. 62 726 10 juta dan rumahtangga pengusaha sektor kehutanan di

desa sebesar 71.17 persen.

Kebijakan pembangunan atau perluasan industri pulp tersebut (Simulasi 2) ternyata juga dapat mendorong kenaikan pendapatan rumahtangga pertanian di luar sektor kehutanan (RT8, RT16, RT9 dan RT17) lebih besar dengan rata-rata pertambahan sekitar 72.09 persen dari nilai base. Dimana sekali lagi terlihat

perubahan yang lebih besar tampak pada rumahtangga yang tinggal di perdesaan baik itu yang berstatus buruh maupun pengusaha, kondisi seperti ini juga terlihat pada kelompok rumahtangga lainnya.

Dari Tabel 33 juga dapat dilihat bahwa investasi pembangunan kehutanan kecuali pembangunan MDF (Simulasi 5) memberikan dampak pertambahan pendapatan yang lebih besar kepada rumahtangga desa dibanding kelompok rumahtangga kota. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kehutanan cocok dijadikan salah satu pilihan program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Sebaliknya kebijakan pembangunan industri MDF (Simulasi 5) ternyata memberikan tambahan pendapatan kepada kelompok rumahtangga buruh desa lebih kecil dari kelompok rumahtangga buruh kehutanan kota. Hal ini terjadi antara lain karena industri yang sudah ada secara geografis berada dekat dengan kota, sehingga sebagian besar rumahtangga yang terkait langsung maupun tidak langsung berada di kota, disamping secara rata-rata industri memerlukan pekerja yang mempunyai ketrampilan dan pendidikan yang lebih tinggi dari yang diperlukan HTI dan pada umumnya berada dan tinggal di kota.

Kebijakan lain dimana investasi industri atau investasi kombinasi HTI dan industri tetapi industrinya dominan (Simulasi 2, 3, 4 , 6, 7, 8 dan 9), memiliki persentase pertambahan pendapatan rumahtangga buruh industri kehutanan di desa lebih rendah dari persentase pertambahan pendapatan rumahtangga buruh industri kehutanan di kota, sedangkan persentase pertambahan pendapatan pengusaha industri kehutanan di desa lebih tinggi dari persentase pertambahan pendapatan pengusaha industri kehutanan di kota.

Tabel 33. Dampak Pembangunan Ekonomi Berbasis Kehutanan Terhadap Total Pendapatan Institusi di Provinsi Jambi

Kelompok Rumahtangga BASE SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 SIM 6 SIM 7 SIM 8 SIM 9 SIM 10

Kehutanan Buruh Desa RT6 62 726.10 33.96 87.82 20.85 5.43 3.88 151.94 26.28 125.66 148.06 37.83 Kota RT14 70 258.60 20.60 64.00 16.67 4.34 4.02 109.62 21.00 88.61 105.60 24.62 Pengusaha Desa RT7 31 868.14 18.04 71.17 19.25 5.01 5.26 118.72 24.26 94.47 113.47 23.30 Kota RT15 23 205.31 18.08 69.36 18.61 4.84 4.97 115.87 23.45 92.42 110.90 23.05 Industri Kehutanan Buruh Desa RT10 933 103.23 19.60 59.16 15.60 4.06 4.00 102.41 19.65 82.75 98.41 23.60 Kota RT18 695 388.39 25.01 70.36 17.76 4.62 3.73 121.48 22.39 99.09 117.76 28.74 Pengusaha Desa RT11 1 486 630.54 16.96 67.17 18.15 4.72 4.96 111.97 22.88 89.10 107.01 21.93 Kota RT19 1 555 933.98 15.79 63.75 17.42 4.53 4.97 106.45 21.95 84.50 101.49 20.75 Pertanian Selain Kehutanan Buruh Desa RT8 2 611 031.75 29.69 82.58 20.43 5.31 4.46 142.47 25.74 116.73 138.01 34.15 Kota RT16 312 546.38 24.49 74.53 19.07 4.96 3.94 127.00 24.04 102.96 123.06 28.43 Pengusaha Desa RT9 1 681 608.35 15.70 67.68 18.62 4.84 5.48 112.31 23.46 88.85 106.84 21.18 Kota RT17 180 183.47 15.86 63.57 17.27 4.49 4.89 106.08 21.76 84.32 101.19 20.74 Rumahtang ga Lainnya Buruh Desa RT12 1 240 624.70 19.56 62.44 16.39 4.26 4.06 106.71 20.65 86.06 102.64 23.62 Kota RT20 1 328 990.62 20.06 63.10 16.48 4.29 3.86 107.79 20.76 87.02 103.92 23.92 Pengusaha Desa RT13 2 512 307.72 15.81 68.76 18.90 4.92 5.49 113.88 23.82 90.06 108.39 21.30 Kota RT21 2 790 303.19 15.47 63.93 17.57 4.57 5.12 106.66 22.14 84.52 101.54 20.59 Perusahaan Pengolahan hasil

Hutan INS22 2 182 498.73 9.64 45.02 12.52 3.26 3.77 74.21 15.78 58.43 70.44 13.41

Perusahaan Lainnya INS23 4 087 692.79 8.78 41.01 11.40 2.97 3.43 67.59 14.37 53.22 64.16 12.21 Pemerintah INS24 10 771 172.28 2.26 10.45 2.90 0.75 0.87 17.24 3.66 13.58 16.37 3.13

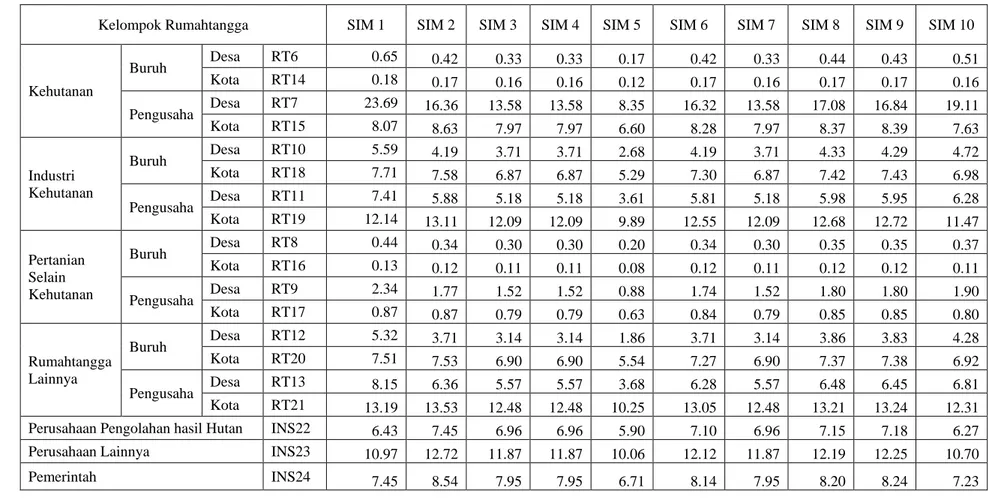

Tabel 34. Dampak Pembangunan Ekonomi Berbasis Kehutanan Persatuan Investasi Terhadap Total Pendapatan Institusi di Provinsi Jambi

Kelompok Rumahtangga SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 SIM 6 SIM 7 SIM 8 SIM 9 SIM 10

Kehutanan Buruh Desa RT6 0.65 0.42 0.33 0.33 0.17 0.42 0.33 0.44 0.43 0.51 Kota RT14 0.18 0.17 0.16 0.16 0.12 0.17 0.16 0.17 0.17 0.16 Pengusaha Desa RT7 23.69 16.36 13.58 13.58 8.35 16.32 13.58 17.08 16.84 19.11 Kota RT15 8.07 8.63 7.97 7.97 6.60 8.28 7.97 8.37 8.39 7.63 Industri Kehutanan Buruh Desa RT10 5.59 4.19 3.71 3.71 2.68 4.19 3.71 4.33 4.29 4.72 Kota RT18 7.71 7.58 6.87 6.87 5.29 7.30 6.87 7.42 7.43 6.98 Pengusaha Desa RT11 7.41 5.88 5.18 5.18 3.61 5.81 5.18 5.98 5.95 6.28 Kota RT19 12.14 13.11 12.09 12.09 9.89 12.55 12.09 12.68 12.72 11.47 Pertanian Selain Kehutanan Buruh Desa RT8 0.44 0.34 0.30 0.30 0.20 0.34 0.30 0.35 0.35 0.37 Kota RT16 0.13 0.12 0.11 0.11 0.08 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11 Pengusaha Desa RT9 2.34 1.77 1.52 1.52 0.88 1.74 1.52 1.80 1.80 1.90 Kota RT17 0.87 0.87 0.79 0.79 0.63 0.84 0.79 0.85 0.85 0.80 Rumahtangga Lainnya Buruh Desa RT12 5.32 3.71 3.14 3.14 1.86 3.71 3.14 3.86 3.83 4.28 Kota RT20 7.51 7.53 6.90 6.90 5.54 7.27 6.90 7.37 7.38 6.92 Pengusaha Desa RT13 8.15 6.36 5.57 5.57 3.68 6.28 5.57 6.48 6.45 6.81 Kota RT21 13.19 13.53 12.48 12.48 10.25 13.05 12.48 13.21 13.24 12.31 Perusahaan Pengolahan hasil Hutan INS22 6.43 7.45 6.96 6.96 5.90 7.10 6.96 7.15 7.18 6.27 Perusahaan Lainnya INS23 10.97 12.72 11.87 11.87 10.06 12.12 11.87 12.19 12.25 10.70 Pemerintah INS24 7.45 8.54 7.95 7.95 6.71 8.14 7.95 8.20 8.24 7.23

Apabila dilihat dari persentase dampak pertambahan pendapatan yang diperoleh rumahtangga per satuan investasi, maka dengan Tabel 34 secara umum dapat dijelaskan bahwa (1) yang paling besar menikmati pertambahan pendapatan adalah rumahtangga pengusaha kehutanan di desa (RT7), (2) buruh kehutanan di desa (RT6) memperoleh pertambahan pendapatan per satuan investasi lebih besar dari buruh kehutanan kota (RT14), (3) pengusaha kehutanan di desa (RT7) memperoleh pertambahan pendapatan per satuan investasi lebih besar dari pengusaha kehutanan di kota (RT15), (4) rumahtangga buruh dan pengusaha industri kehutanan di kota (RT18, RT19) memperoleh pertambahan pendapatan persatuan investasi yang lebih besar dari rumahtangga buruh dan pengusaha industri kehutanan di desa (RT10, RT11), (5) rumahtangga buruh dan pengusaha pertanian non kehutanan didesa (RT8, RT9) memperoleh pertambahan pendapatan persatuan investasi yang lebih besar dari rumahtangga buruh dan pengusaha pertanian non kehutanan di kota (RT16, RT17), (6) rumahtangga buruh dan pengusaha bidang lain di kota (RT20, RT21) memperoleh pertambahan pendapatan persatuan investasi yang lebih besar rumahtangga buruh pengusaha bidang lain di desa (RT12, RT13), dan (7) pemerintah (INS24) memperoleh pertambahan pendapatan per satuan investasi lebih besar dari industri pengolahan hasil hutan (INS22).

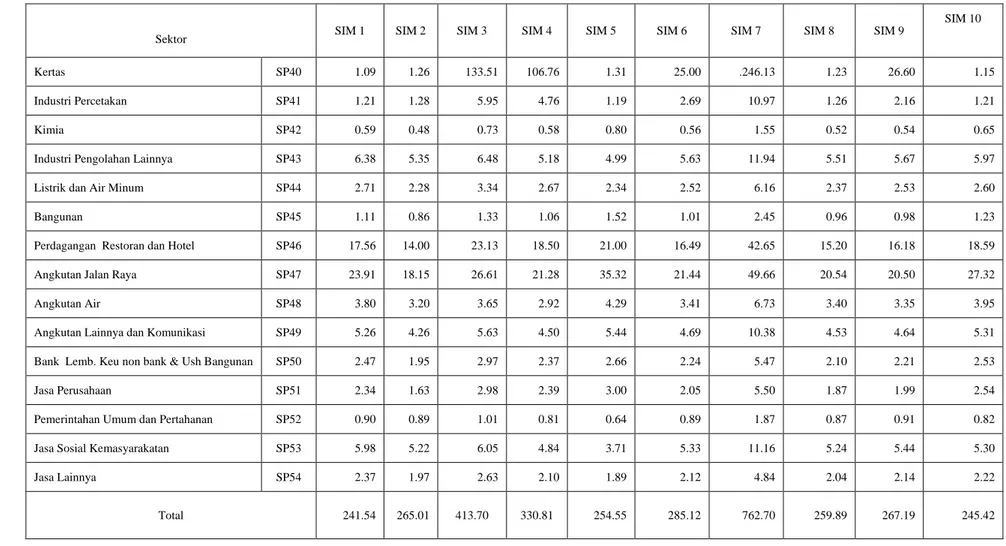

7.3. Kesenjangan Pendapatan Antarrumahtangga

Dampak lebih lanjut dari pertambahan pendapatan rumahtangga akibat kebijakan tersebut dapat mengubah kesenjangan pendapatan antarkelompok rumahtangga yang ada. Dengan menggunakan pendekatan rasio maksimum minimum (Maximum to Minimum Ratio) sebagaimana Tabel 35, dapat dijelaskan

bahwa kebijakan pembangunan atau perluasan HTI (Simulasi 1), pembangunan atau perluasan industri pulp (Simulasi 2), pembangunan wilayah berbasis kehutanan (Simulasi 6), pembangunan sektor produksi bahan baku kehutanan (Simulasi 8) dan pembangunan kehutanan berbasis industri kertas (Simulasi 9) masing-masing dapat menurunkan kesenjangan pendapatan antara rumahtangga desa dengan rumahtangga kota. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memberikan tingkat pertambahan pendapatan kepada rumahtangga desa lebih besar dari rumahtangga kota. Kebijakan tersebut umumnya menyerap lebih banyak tenaga kerja dari rumahtangga di perdesaan.

Sementara itu kebijakan pembangunan industri kertas tulis cetak (Simulasi 3), pembangunan industri kertas tisu (Simulasi 4), pembangunan industri MDF (Simulasi 5), pembangunan industri kertas dan ikutannya (Simulasi 7) dan pembangunan kehutanan berbasis MDF (Simulasi 10) yang umumnya memerlukan tenaga kerja lebih trampil serta membuka peluang usaha bagi pengusaha yang biasanya dari berasal atau bertempat tinggal di kota. Masing-masing kebijakan tersebut mengakibatkan kenaikan kesenjangan antara rumahtangga desa dengan rumahtangga kota dan antara rumahtangga buruh dengan rumahtangga pengusaha.

Semua kebijakan kecuali kebijakan pembangunan industri MDF dapat menurunkan kesenjangan pendapatan antara rumahtangga kehutanan dan rumahtangga industri kehutanan. Sementara itu semua kebijakan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan antara rumahtangga kehutanan dan rumahtangga lain.

Secara khusus dapat dikatakan bahwa semua kebijakan tersebut ternyata belum dapat menurunkan kesenjangan antara rumahtangga buruh dengan rumahtangga pengusaha, artinya pengusaha selalu menikmati tingkat tambahan pendapatan yang lebih besar dibanding rumahtangga buruh.

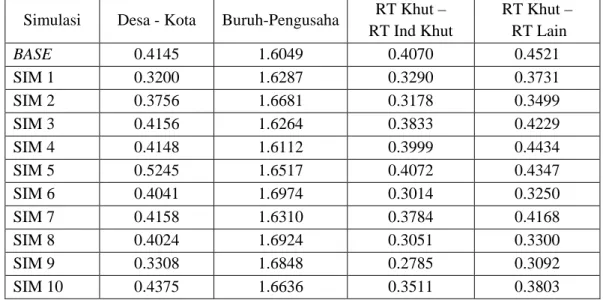

Tabel 35. Dampak Investasi Sektor Kehutanan Terhadap Kesenjangan Pendapatan Antarkelompok Rumahtangga

Simulasi Desa - Kota Buruh-Pengusaha RT Khut – RT Ind Khut RT Khut – RT Lain BASE 0.4145 1.6049 0.4070 0.4521 SIM 1 0.3200 1.6287 0.3290 0.3731 SIM 2 0.3756 1.6681 0.3178 0.3499 SIM 3 0.4156 1.6264 0.3833 0.4229 SIM 4 0.4148 1.6112 0.3999 0.4434 SIM 5 0.5245 1.6517 0.4072 0.4347 SIM 6 0.4041 1.6974 0.3014 0.3250 SIM 7 0.4158 1.6310 0.3784 0.4168 SIM 8 0.4024 1.6924 0.3051 0.3300 SIM 9 0.3308 1.6848 0.2785 0.3092 SIM 10 0.4375 1.6636 0.3511 0.3803

Apabila diteliti lebih jauh maka kebijakan yang paling efektif menurunkan kesenjangan pendapatan antara rumahtangga desa dan rumahtangga kota adalah kebijakan pembangunan HTI (Simulasi 1). Melalui kebijakan ini kesenjangan pendapatan rumahtangga desa dan rumahtangga kota dapat dikurangi hingga menjadi 0.32 paling rendah dibandingkan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Karakteristik pembangunan HTI memang paling banyak melibatkan warga pedesaan dibanding industri lain, fenomena ini berkaitan dengan letak dan industrinya yang relatif tidak membutuhkan persyaratan ketrampilan khusus pada pekerjanya baik langsung maupun tidak langsung. Sementara industri lain relatif lebih banyak melibatkan penduduk kota yang memiliki persyaratan pendidikan dan ketrampilan lebih tinggi dibanding HTI .

Untuk kebijakan tunggal berupa penambahan investasi pada industri kertas 500 ribu ton dan industri tisu sebesar 100 ribu ton (Simulasi 3 dan Simulasi 4) masing-masing memberi dampak peningkatan pendapatan rumahtangga di desa dan kota yang relatif sama besar. Akibatnya seperti yang dipaparkan dalam Tabel 35, kedua kebijakan di sektor hilir kehutanan tersebut tidak dapat mengurangi kesenjangan spasial desa dan kota, bahkan yang terjadi kedua kebijakan tersebut menyebabkan kesenjangan semakin bertambah.

Kondisi yang lebih ekstrim terjadi pada investasi industri MDF, ternyata akan menyebabkan kesenjangan spasial antara rumahtangga desa dan rumahtangga kota melebar. Seperti yang disajikan dalam Tabel 35, kesenjangan pendapatan rumahtangga desa dan rumahtangga menjadi 0.5245 apabila kebijakan pengembangan industri MDF ini dilakukan secara parsial. Demikian juga meski kebijakan industri MDF ini dikombinasikan dengan kebijakan pembangunan kehutanan di sektor hulunya, sebagaimana yang diinterpretasikan dalam Simulasi 10, kesenjangan pendapatan antara rumahtangga desa dan rumahtangga kota masih tetap tinggi. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan kebijakan tunggal (MDF), namun indeks kesenjangan yang terhitung tetap lebih tinggi dibandingkan nilai base. Seluruh kondisi ini memberikan indikasi bahwa kebijakan pembangunan kehutanan yang difokuskan pada pengembangan industri MDF (hulu dan hilir) akan lebih banyak dinikmati oleh rumahtangga yang berada di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Kondisi ini terjadi karena industri MDF lebih banyak melibatkan tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki ketrampilan lebih khusus yang umumnya dimiliki oleh masyarakat kota. Hal ini

senada dengan distribusi pendapatan faktor produksi dimana tenaga kerja terampil memperoleh distribusi dan peningkatan tertinggi diantara tenaga kerja lainnya.

Isu mengenai kesenjangan atau kesenjangan pendapatan disadari memang lebih banyak diperdebatkan dalam wacana kelompok elit saja. Kelompok miskin di Jambi pasti lebih mengharapkan upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan daripada sibuk dengan masalah kesenjangan pendapatan. Bagi mereka, terbebas dari kemiskinan adalah harapan utama. Kesenjangan hanya akan dirasakan oleh mereka yang secara relatif berkecukupan, bahkan agaknya kelompok miskin absolut sama sekali tidak tertarik dengan perdebatan mengenai kesenjangan. Namun demikian, jika ditelusuri lebih jauh mengatasi masalah kesenjangan spasial antara desa dan kota di wilayah Jambi sebenarnya juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Hal ini disampaikan karena kondisi yang ada menunjukkan bahwa penduduk miskin di Jambi lebih banyak berada di perdesaan. Berdasarkan hasil survey BPS tahun 2003 jumlah penduduk miskin di desa untuk wilayah Jambi adalah sebanyak 192 700 jiwa, sedangkan di kota sebanyak 134 600 jiwa. Hal ini berarti jika tujuan pembangunan kehutanan adalah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan, yang dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan penduduk di perdesaan, maka sekaligus juga upaya untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan.

Terjadinya kesenjangan pendapatan di Provinsi Jambi merupakan petunjuk belum optimalnya distribusi pemanfaatan sumberdaya ekonomi, pemilik modal masih terlalu dominan dalam menikmati manfaat, sehingga mengurangi nilai tambah yang diterima masyarakat. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan sumberdaya ekonomi yang tersedia semakin berkurang, yang pada akhirnya menimbulkan pengaruh negatif terhadap hasil-hasil pembangunan,

seperti penurunan produktifitas regional dan peningkatan jumlah penduduk miskin. Selain itu kesenjangan pendapatan yang substansial dapat juga menyebabkan disinsentif secara material ataupun immaterial bagi kemajuan ekonomi wilayah (Hafizrianda, 2007). Oleh karena itu masalah kesenjangan pendapatan ini perlu ditangani dengan tepat dan serius karena penanganan yang salah akan membawa dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi maupun stabilitas politik di wilayah Jambi.

Sesuai hasil simulasi kebijakan yang dilakukan, yang menyebabkan penurunan kesenjangan paling besar, dapat dikatakan bahwa pembangunan kehutanan berbasis kertas di sektor hulu dan hilir (Simulasi 9), merupakan kebijakan strategis yang paling tepat bagi pemerintah daerah Jambi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Kebijakan tersebut baik dilakukan secara parsial maupun simultan mampu meningkatkan pendapatan rumahtangga di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan pembangunan kehutanan lainnya. Dari tabel 35 diatas dapat dibaca tingkat penurunan kesenjangan spasial antara rumahtangga desa dan rumahtangga kota (0.3308), pendapatan rumahtangga kehutanan dan rumahtangga industri kehutanan ( 0.2785) serta antara rumahtangga kehutanan dan rumahtangga lainnya (0.3092) yang dicapai dengan kebijakan tersebut adalah yang terbaik diantara kebijakan lainnya.

Belum berhasilnya kebijakan-kebijakan investasi kehutanan dalam menurunkan kesenjangan pendapatan antara rumahtangga buruh dan rumahtangga pengusaha, hal ini antara lain karena rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor kehutanan. Lebedys (2004) melaporkan bahwa produktivitas tenaga

kerja kehutanan dan industri pulp dan kertas di negara berkembang Asia-Pasifik termasuk Indonesia adalah terendah kedua dan ketiga dari delapan kelompok negara-negara yang diteliti di seluruh dunia. Maka untuk meningkatkan pendapatan rumahtangga kehutanan perlu ditempuh upaya meningkatkan ketrampilan dan produktivitasnya.

Berdasarkan analisis pengganda dan SPA yang telah diuraikan di depan rumahtangga pengusaha di perdesaan memperoleh transfer payment yang lebih banyak dibandingkan rumahtangga buruh. Oleh karena itu untuk menaikkan pendapatan rumahtangga di perdesaan yang sebagian besar merupakan rumahtangga buruh yang berpendapatan rendah aktifitas ekonominya diarahkan ke wiraswasta dengan kata lain status mereka perlu diubah terlebih dahulu menjadi pengusaha di perdesaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan kondisi tersebut adalah melalui pola kemitraan antara pengusaha besar di sektor kehutanan dengan pengusaha kecil dari masyarakat di sekitar hutan.

Kemitraan usaha masyarakat dengan pengusaha hutan dan industri kehutanan sangat dimungkinkan dan didorong. Sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan di sektor kehutanan, pemegang izin usaha dibidang kehutanan dan industri kehutanan diwajibkan untuk bekerjasama dan membina usaha kecil dan menengah dari masyarakat sekitar hutan (UU No. 41/1999 Pasal 30). Secara operasional pengusahaan hutan dan industri kehutanan sangat memungkinkan adanya kerjasama dalam berbagai bentuk seperti pemasok logistik, pemasok bahan baku industri serta out sourching (kontraktor) berbagai kegiatan produksi, seperti pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan

tanaman, pemanenan kayu, pengangkutan kayu dan hasil industri serta proses produksi industri kertas dan lain-lain.

Kemitraan lain yang bisa dilakukan antara lain pengelolaan dan pengusahaan hutan rakyat/hutan tanaman rakyat, dimana masyarakat di perdesaan diberi hak untuk mengelola dan membangun hutan tanaman yang hasilnya dapat untuk memasok industri pengolahan hasil hutan yang ada disekitarnya. Selain berfungsi untuk produksi pembangunan hutan rakyat/hutan tanaman rakyat diharapkan dapat menanggulangi lahan kritis, juga untuk konservasi lahan dan perlindungan hutan sekaligus sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat setempat.

Upaya kemitraan di sektor kehutanan dapat dijadikan solusi dari lemahnya atau tidak adanya usaha atau industri kecil dan menengah yang ikut menopang sektor kehutanan nasional. Tambunan (2005) menyatakan bahwa salah satu kelemahan industri kehutanan adalah lemahnya atau tidak adanya industri kecil menengah (IKM) dalam struktur industri kehutanan nasional.

Kendala lain sektor kehutanan di Jambi adalah lokasi usaha dan industri kehutanan yang sangat tersebar, sementara infrastruktur baik perhubungan, komunikasi, listrik, air bersih dan lain-lain masih sangat terbatas. Tidak jarang setiap kegiatan usaha kehutanan dan industri kehutanan harus dimulai dengan membangun infrastruktur sendiri seperti jaringan jalan, dermaga/pelabuhan, pembangkit listrik, prsarana komunikasi, air bersih dan lain-lain yang sangat membebani investasi sektor kehutanan tersebut. Oleh sebab itu pemerintah daerah Jambi perlu memikirkan kemungkinan pengembangan klaster-klaster industri khususnya klaster industri kehutanan. Klaster akan cukup banyak mulai dari

bahan baku, alih teknologi, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Pengelompokan industri ini memberikan dampak publikasi yang lebih kuat, pembeli dalam jumlah besar akan lebih mudah dalam melakukan pesanan, sebaliknya supplier bahan baku lebih tertarik memasok barang dengan harga bersaing, disisi lain pemerintah akan lebih fokus khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan insentif lainnya. Pengembangan klaster industri juga mendorong adanya alih teknologi serta berkumpulnya tenaga kerja terampil di wilayah tertentu dan keberadaannya juga bermanfaat tidak hanya bagi pengembangan industri besar, tetapi juga pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Dibandingkan dengan rumahtangga buruh, faktor produksi yang dimiliki oleh rumahtangga pengusaha lebih profitable (menguntungkan). Rumahtangga buruh hanya mempunyai faktor tenaga kerja saja, sementara rumahtangga pengusaha menguasai faktor modal yang nilai keuntungannya lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja. Akibatnya, apapun kebijakan pembangunan kehutanan yang dilakukan sangat sulit menurunkan kesenjangan pendapatan yang terjadi antara buruh dengan pengusaha, bahkan yang terlihat kesenjangan pendapatan diantara kedua kelompok rumahtangga tersebut semakin membesar, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 35.

Untuk seluruh kebijakan pembangunan kehutanan yang dilaksanakan akan menghasilkan kesenjangan pendapatan antara buruh dengan pengusaha yang lebih tinggi dari nilai base. Sebagai contoh melalui kebijakan pembangunan HTI (Simulasi 1) menghasilkan kesenjangan pendapatan buruh dan pengusaha sebesar 1.6287 yang terlihat lebih besar dari kesenjangan base sebesar 1.6049, demikian juga melalui kebijakan pembangunan berbasis kehutanan yang dilakukan secara

serentak (Simulasi 6) akan menghasilkan indeks kesenjangan lebih tinggi dari

base yakni sebesar 1.6974.

Kesenjangan pendapatan antara buruh dan pengusaha memang tidak dapat dihindari. Apabila pendapatan diantara keduanya sama dipastikan tidak ada pengusaha yang mau menanamkan modalnya. Oleh karenanya perbedaan pendapatan diantara kedua kelompok rumahtangga tersebut tidak menjadi fokus pembahasan dalam studi ini, perhatian lebih diutamakan kepada kebijakan pembangunan kehutanan mana yang menghasilkan kesenjangan pendapatan lebih rendah.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan ternyata kebijakan HTI (Simulasi 1), industri kertas (Simulasi 3), dan industri tisu (Simulasi 4), merupakan kebijakan-kebijakan pembangunan kehutanan yang dapat menurutkan kesenjangan antara rumahtangga buruh dan rumahtangga pengusaha menjadi yang paling rendah dibandingkan kebijakan-kebijakan lainnya. Kebijakan pembangunan HTI menciptakan indeks kesenjangan antara rumahtangga buruh dan rumahtangga pengusaha sebesar 1.6287, sedangkan kebijakan industri kertas dan tisu masing-masing menghasilkan indeks kesenjangan sebesar 1.6264 dan 1.6112.

Pembangunan HTI, industri kertas maupun tisu, ketiganya memang merupakan industri yang padat tenaga kerja atau lebih banyak melibatkan buruh dibanding yang lain. Buruh akan memperoleh manfaat lebih tinggi melalui ketiga kebijakan tersebut sehingga kesenjangan pendapatan antara buruh dan pengusaha terlihat paling rendah jika dibandingkan dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan industri pulp (Simulasi 2) ataupun industri MDF (Simulasi 5). Kedua industri ini mempunyai karakteristik penggunaan faktor produksi yang lebih padat

modal. Akibatnya kebijakan investasi pulp dan MDF memberikan dampak pada pengusaha yang lebih besar dibandingkan buruh, sehingga kesenjangan pendapatan yang diciptakan menjadi lebih besar dibandingkan kebijakan sebelumnya yakni masing-masing sebesar 1.6681 melalui kebijakan investasi industri pulp dan 1.6517 melalui kebijakan investasi industri MDF.

Setiap kebijakan pembangunan kehutanan akan mempunyai dampak yang berbeda terhadap perubahan pendapatan rumahtangga kehutanan dan rumahtangga industri kehutanan. Beberapa kebijakan ada yang berpihak pada rumahtangga kehutanan dan ada juga yang lebih menguntungkan rumahtangga industri kehutanan. Akibatnya, dari 10 simulasi kebijakan pembangunan kehutanan yang dilakukan terdapat efek terhadap perubahan kesenjangan pendapatan antara rumahtangga kehutanan dengan industri kehutanan yang saling berbeda. Dalam Tabel 35 dapat dilihat bahwa kebijakan pembangunan kehutanan yang berbasis kertas (Simulasi 9) mampu menurunkan kesenjangan pendapatan dari nilai base menjadi 0.2785, sedangkan kebijakan investasi industri MDF (Simulasi 5) menyebabkan kesenjangan pendapatan menjadi lebih tinggi dari nilai base yakni sebesar 0.4072. Fenomena ini memberi indikasi bahwa pembangunan kehutanan berbasis kertas mempunyai efek pengganda yang lebih besar terhadap rumahtangga kehutanan dibandingkan industri MDF.

Bahan baku produksi kertas kebanyakan berasal dari hutan tanaman, dimana banyak pekerja yang berasal dari rumahtangga kehutanan oleh karena itu, bila terjadi kenaikan produksi kertas maka permintaan terhadap kayu juga semakin besar yang pada akhirnya memberi dampak terhadap kenaikan pendapatan rumahtangga kehutanan yang lebih tinggi, sehingga kesenjangan

pendapatan yang terjadi dengan rumahtangga industri kehutanan dapat dikurangi. Berbeda halnya dengan dampak yang diberikan oleh industri MDF, industri ini menggunakan bahan baku yang berasal dari sisa-sisa produk industri kayu (by

product) dan hutan alam dimana penyerapan tenaga kerja dalam produksi kayu ini

juga relatif kecil. Sehingga efek penggandanya lebih banyak dinikmati oleh rumahtangga industri kehutanan, yang akhirnya mendorong kesenjangan pendapatan dengan rumahtangga kehutanan lebih tinggi dari sebelumnya.

Kesenjangan pendapatan lainnya yang berhasil dipotret dalam studi ini adalah kesenjangan antara rumahtangga kehutanan dengan rumahtangga lainnya di luar kehutanan yang pada umumnya bergerak pada sektor jasa, dapat dikatakan bahwa seluruh kebijakan pembangunan kehutanan yang telah disimulasikan mempunyai efek untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara rumahtangga kehutanan dengan rumahtangga lainnya. Dalam kondisi base kesenjangan yang terjadi adalah sebesar 0.4521 (lihat Tabel 35) dan setelah dilakukan simulasi-simulasi kebijakan pembangunan kehutanan indeks kesenjangan dapat dikurangi sampai dengan yang paling kecil adalah 0.3092, yaitu melalui kebijakan pembangunan kehutanan berbasis kertas (Simulasi 9) dan 0.4434 yang paling tinggi yang berasal dari kebijakan investasi industri tisu (Simulasi 4).

Walaupun secara umum kebijakan pada investasi industri tisu (Simulasi 4) maupun industri MDF (Simulasi 5) memberikan manfaat ke rumahtangga kehutanan yang lebih besar dibandingkan rumahtangga non kehutanan, akan tetapi secara relatif kedua industri tersebut sebenarnya mempunyai manfaat bagi rumahtangga kehutanan yang lebih kecil dibandingkan industri kehutanan lainnya. Kondisi ini berkaitan dengan keberadaan industri tersebut yang merupakan

industri paling hilir, sehingga tidak langsung melibatkan rumahtangga kehutanan yang memproduksi kayu bahan baku industri hulunya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kebijakan pembangunan kehutanan berbasis kertas (industri HTI dan pulp) yang merupakan kombinasi kebijakan industri yang secara langsung akan lebih banyak melibatkan rumahtangga kehutanan, sehingga kesenjangan pendapatan rumahtangga kehutanan dengan rumahtangga lainnya menjadi paling kecil.

7.4. Distribusi Pendapatan Sektoral

Adanya kebutuhan input antara pada sektor produksi berbasis kehutanan menyebabkan integrasi sektoral menjadi salah satu kunci bagi pembangunan kehutanan di provinsi Jambi. Integrasi ekonomi yang terjadi dapat dilihat dari sisi input maupun output. Dari sisi input, akibat adanya upaya untuk menaikkan produksi sektor kehutanan menyebabkan permintaan input antara terhadap sektor produksi yang lain semakin bertambah, kondisi ini pada akhirnya menyebabkan total output dalam perekonomian wilayah Jambi semakin meningkat. Sedangkan dari sisi output, terjadinya kenaikan produksi di sektor kehutanan akan meningkatkan pasokan input antara yang berasal dari sektor kehutanan dalam perekonomian wilayah, sehingga dapat menjamin kelangsungan produksi dari sektor-sektor lain yang membutuhkannya, yang sudah tentu hal tersebut akan menyebabkan produksi regional semakin bertambah.

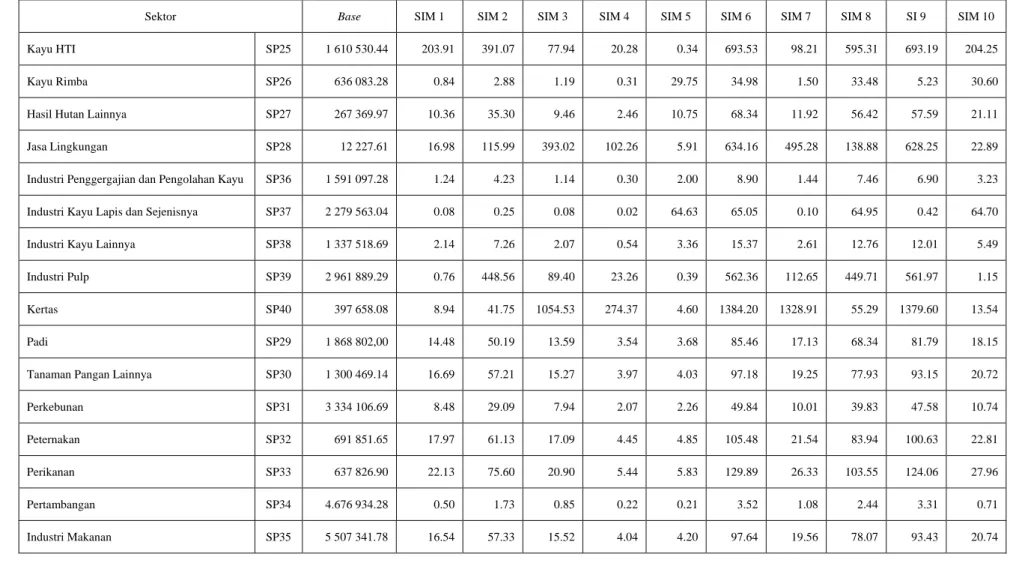

Sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 36, kebijakan pembangunan kehutanan yang diwujudkan dalam sepuluh simulasi memberikan dampak berupa peningkatan produksi regional provinsi Jambi. Kelima simulasi tunggal (Simulasi 1 sampai dengan 5) memberikan kenaikan produksi regional berkisar antara 6.90

persen sampai 71.33 persen dari nilai produksi regional dasar (base). Kenaikan produksi terbesar diberikan oleh Simulasi 2 sebesar 71.33 persen, sementara kebijakan pembangunan HTI (Simulasi 1) mampu memberikan kenaikan produksi regional sebesar 16.13 persen dari produksi regional dasar.

Sedangkan lima kebijakan gabungan (Simulasi 6) sampai dengan Simulasi 10) masing-masing dapat menaikan produksi regional antara 23.37 persen sampai 128.11 persen. Kebijakan pembangunan wilayah berbasis kehutanan (Simulasi 6 yang merupakan gabungan Simulasi 1 sampai 5) dan pembangunan kehutanan berbasis industri kertas (Simulasi 9 yang merupakan gabungan Simulasi 1 sampai dengan 4) masing-masing dapat menaikan produksi regional hampir dua kali lipat yaitu 128.11 persen dan 120.87 persen. Sedangkan pembangunan kehutanan berbasis industri MDF hanya menaikan produksi regional 23.37 persen.

Dari serangkaian kebijakan pembangunan kehutanan yang dilakukan ini, secara reltif (persentase) terlihat bahwa sektor produksi yang paling besar menerima dampak adalah sektor industri kimia. Untuk semua kebijakan pembangunan yang dilakukan mulai dari Simulasi 1 sampai dengan Simulasi 10 ternyata mampu mendorong kenaikan produksi industri kimia (SP42) walaupun

kenaikan nominal relatif kecil secara persentase signifikan dimana

pertumbuhannya mencapai lebih dari sepuluh kali lipat dari nilai base nya. Rata-rata untuk sepuluh simulasi tersebut sektor industri kimia mengalami dampak kenaikan 1995.27 persen hampir 20 kali lipat.

Setelah industri kimia, sektor produksi lainnya yang paling banyak menyerap dampak dari kebijakan pembangunan kehutanan ini adalah sektor industri kertas, dimana secara merata dari seluruh kebijakan yang dilakukan akan

Tabel 36. Dampak Pembangunan Ekonomi Berbasis Kehutanan Terhadap Pendapatan Sektor-sektor Produksi di Provinsi Jambi

Sektor Base SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 SIM 6 SIM 7 SIM 8 SI 9 SIM 10

Kayu HTI SP25 1 610 530.44 203.91 391.07 77.94 20.28 0.34 693.53 98.21 595.31 693.19 204.25

Kayu Rimba SP26 636 083.28 0.84 2.88 1.19 0.31 29.75 34.98 1.50 33.48 5.23 30.60

Hasil Hutan Lainnya SP27 267 369.97 10.36 35.30 9.46 2.46 10.75 68.34 11.92 56.42 57.59 21.11 Jasa Lingkungan SP28 12 227.61 16.98 115.99 393.02 102.26 5.91 634.16 495.28 138.88 628.25 22.89 Industri Penggergajian dan Pengolahan Kayu SP36 1 591 097.28 1.24 4.23 1.14 0.30 2.00 8.90 1.44 7.46 6.90 3.23 Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya SP37 2 279 563.04 0.08 0.25 0.08 0.02 64.63 65.05 0.10 64.95 0.42 64.70 Industri Kayu Lainnya SP38 1 337 518.69 2.14 7.26 2.07 0.54 3.36 15.37 2.61 12.76 12.01 5.49 Industri Pulp SP39 2 961 889.29 0.76 448.56 89.40 23.26 0.39 562.36 112.65 449.71 561.97 1.15

Kertas SP40 397 658.08 8.94 41.75 1054.53 274.37 4.60 1384.20 1328.91 55.29 1379.60 13.54

Padi SP29 1 868 802,00 14.48 50.19 13.59 3.54 3.68 85.46 17.13 68.34 81.79 18.15

Tanaman Pangan Lainnya SP30 1 300 469.14 16.69 57.21 15.27 3.97 4.03 97.18 19.25 77.93 93.15 20.72

Perkebunan SP31 3 334 106.69 8.48 29.09 7.94 2.07 2.26 49.84 10.01 39.83 47.58 10.74 Peternakan SP32 691 851.65 17.97 61.13 17.09 4.45 4.85 105.48 21.54 83.94 100.63 22.81 Perikanan SP33 637 826.90 22.13 75.60 20.90 5.44 5.83 129.89 26.33 103.55 124.06 27.96 Pertambangan SP34 4.676 934.28 0.50 1.73 0.85 0.22 0.21 3.52 1.08 2.44 3.31 0.71 Industri Makanan SP35 5 507 341.78 16.54 57.33 15.52 4.04 4.20 97.64 19.56 78.07 93.43 20.74 2 19

Tabel 36. Lanjutan

Sektor Base SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 SIM 6 SIM 7 SIM 8 SIM 9 SIM 10

Industri Percetakan SP41 240 188.33 16.54 70.56 77.80 20.24 6.89 192.03 98.04 93.99 185.14 23.43 Kimia SP42 2 553.53 759.28 2468.23 899.20 233.96 437.68 4798.35 1133.15 3665.19 4360.67 1196.96 Industri Pengolahan Lainnya SP43 821 749.46 25.41 85.81 24.76 6.44 8.48 150.90 31.20 119.70 142.42 33.89 Listrik dan Air Minum SP44 968 682.86 9.15 31.11 10.83 2.82 3.36 57.26 13.64 43.62 53.90 12.51

Bangunan SP45 2 183 593.98 1.66 5.19 1.91 0.50 0.97 10.23 2.41 7.82 9.26 2.63

Perdagangan Restoran dan Hotel SP46 3 377 638.89 17.01 54.69 21.51 5.60 8.67 107.49 27.11 80.37 98.81 25.68 Angkutan Jalan Raya SP47 4 683 318.76 16.70 51.11 17.85 4.64 10.52 100.83 22.49 78.33 90.30 27.22

Angkutan Air SP48 1 683 838.03 7.39 25.10 6.81 1.77 3.55 44.63 8.59 36.05 41.08 10.95

Angkutan Lainnya dan Komunikasi SP49 1 005 239.26 17.12 55.84 17.59 4.58 7.55 102.67 22.16 80.50 95.12 24.67 Bank Lemb. Keu non bank & Ush Bangunan SP50 679 767.83 11.89 37.85 13.71 3.57 5.47 72.49 17.28 55.20 67.02 17.35

Jasa Perusahaan SP51 556 198.37 13.77 38.71 16.85 4.38 7.53 81.25 21.24 60.02 73.72 21.30

Pemerintahan Umum dan Pertahanan SP52 19 618.39 149.67 597.87 162.23 42.21 45.70 997.67 204.43 793.23 951.97 195.37 Jasa Sosial Kemasyarakatan SP53 1 963 550.02 9.96 35.04 9.68 2.52 2.64 59.83 12.20 47.63 57.19 12.59

Jasa Lainnya SP54 1 712 731.24 4.52 15.19 4.82 1.25 1.54 27.32 6.07 21.25 25.78 6.06

Total 49 009 959.08 16.13 71.33 26.51 6.90 7.25 128.11 33.41 94.70 120.87 23.37

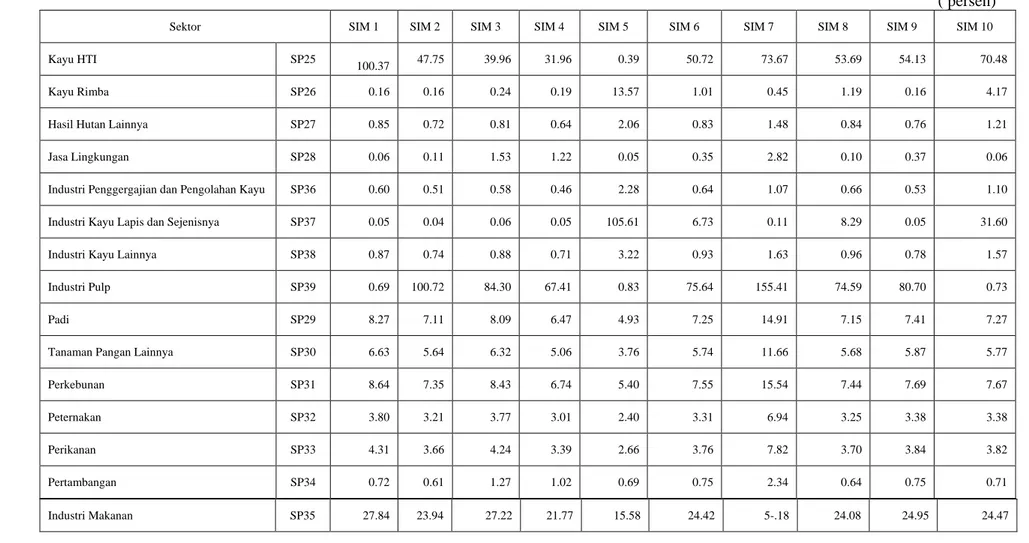

Tabel 37. Dampak Pembangunan Ekonomi Berbasis Kehutanan Terhadap Pertambahan Pendapatan Sektor-sektor Produksi per satuan Investasi

( persen)

Sektor SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 SIM 6 SIM 7 SIM 8 SIM 9 SIM 10

Kayu HTI SP25

100.37 47.75 39.96 31.96 0.39 50.72 73.67 53.69 54.13 70.48

Kayu Rimba SP26 0.16 0.16 0.24 0.19 13.57 1.01 0.45 1.19 0.16 4.17

Hasil Hutan Lainnya SP27 0.85 0.72 0.81 0.64 2.06 0.83 1.48 0.84 0.76 1.21

Jasa Lingkungan SP28 0.06 0.11 1.53 1.22 0.05 0.35 2.82 0.10 0.37 0.06

Industri Penggergajian dan Pengolahan Kayu SP36 0.60 0.51 0.58 0.46 2.28 0.64 1.07 0.66 0.53 1.10 Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya SP37 0.05 0.04 0.06 0.05 105.61 6.73 0.11 8.29 0.05 31.60

Industri Kayu Lainnya SP38 0.87 0.74 0.88 0.71 3.22 0.93 1.63 0.96 0.78 1.57

Industri Pulp SP39 0.69 100.72 84.30 67.41 0.83 75.64 155.41 74.59 80.70 0.73

Padi SP29 8.27 7.11 8.09 6.47 4.93 7.25 14.91 7.15 7.41 7.27

Tanaman Pangan Lainnya SP30 6.63 5.64 6.32 5.06 3.76 5.74 11.66 5.68 5.87 5.77

Perkebunan SP31 8.64 7.35 8.43 6.74 5.40 7.55 15.54 7.44 7.69 7.67 Peternakan SP32 3.80 3.21 3.77 3.01 2.40 3.31 6.94 3.25 3.38 3.38 Perikanan SP33 4.31 3.66 4.24 3.39 2.66 3.76 7.82 3.70 3.84 3.82 Pertambangan SP34 0.72 0.61 1.27 1.02 0.69 0.75 2.34 0.64 0.75 0.71 Industri Makanan SP35 27.84 23.94 27.22 21.77 15.58 24.42 5-.18 24.08 24.95 24.47 221

Sektor SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 SIM 5 SIM 6 SIM 7 SIM 8 SIM 9

SIM 10

Kertas SP40 1.09 1.26 133.51 106.76 1.31 25.00 .246.13 1.23 26.60 1.15

Industri Percetakan SP41 1.21 1.28 5.95 4.76 1.19 2.69 10.97 1.26 2.16 1.21

Kimia SP42 0.59 0.48 0.73 0.58 0.80 0.56 1.55 0.52 0.54 0.65

Industri Pengolahan Lainnya SP43 6.38 5.35 6.48 5.18 4.99 5.63 11.94 5.51 5.67 5.97

Listrik dan Air Minum SP44 2.71 2.28 3.34 2.67 2.34 2.52 6.16 2.37 2.53 2.60

Bangunan SP45 1.11 0.86 1.33 1.06 1.52 1.01 2.45 0.96 0.98 1.23

Perdagangan Restoran dan Hotel SP46 17.56 14.00 23.13 18.50 21.00 16.49 42.65 15.20 16.18 18.59 Angkutan Jalan Raya SP47 23.91 18.15 26.61 21.28 35.32 21.44 49.66 20.54 20.50 27.32

Angkutan Air SP48 3.80 3.20 3.65 2.92 4.29 3.41 6.73 3.40 3.35 3.95

Angkutan Lainnya dan Komunikasi SP49 5.26 4.26 5.63 4.50 5.44 4.69 10.38 4.53 4.64 5.31 Bank Lemb. Keu non bank & Ush Bangunan SP50 2.47 1.95 2.97 2.37 2.66 2.24 5.47 2.10 2.21 2.53

Jasa Perusahaan SP51 2.34 1.63 2.98 2.39 3.00 2.05 5.50 1.87 1.99 2.54

Pemerintahan Umum dan Pertahanan SP52 0.90 0.89 1.01 0.81 0.64 0.89 1.87 0.87 0.91 0.82

Jasa Sosial Kemasyarakatan SP53 5.98 5.22 6.05 4.84 3.71 5.33 11.16 5.24 5.44 5.30

Jasa Lainnya SP54 2.37 1.97 2.63 2.10 1.89 2.12 4.84 2.04 2.14 2.22

Total 241.54 265.01 413.70 330.81 254.55 285.12 762.70 259.89 267.19 245.42

222

memberi efek terhadap peningkatan pendapatan produksi kertas mencapai rata-rata 554.17 persen dari nilai base. Sektor pemerintahan umum dan pertahanan meningkat sebesar 414.03 persen, sektor kayu HTI sebesar 297.86 persen, jasa lingkungan sebesar 255.36 persen dan industri pulp 225.02 persen. Sektor-sektor lainnya meningkat di bawah 100 persen. Peningkatan paling rendah secara relatif terjadi pada sektor pertambangan (1.16 persen), sektor industri kayu gergajian (3.33 persen) dan sektor sektor bangunan sebesar 4.26 persen.

Kenaikan relatif yang begitu besar dialami oleh industri kimia antara lain karena (1) semua kebijakan sektor yang membutuhkan dan memproduksi bahan-bahan kimia, misalnya HTI perlu pupuk, obat-obatan dan lain-lain, industri pulp dan kertas selain membutuhkan zat-zat kimia hasil industri juga memproduksi bahan-bahan kimia yang dapat digunakan sendiri maupun untuk diekspor, dan (2) Jumlah pendapatan dasar sektor industri kimia masih relatif kecil sehingga kenaikan yang nominalnya relatif kecil dibandingkan sektor lain sudah memberikan kenaikan relatif yang besar sekali.

Demikian pula dengan pendapatan sektor pemerintahan umum yang relatif besar antara lain karena pesatnya kegiatan kehutanan akan mendorong pemasukan dari sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung disamping itu pendapatan base sektor pemerintahan umum masih relatif kecil dibanding sektor lainnya, sehingga kenaikan sedikit saja persentasenya menjadi sangat tinggi.

Sektor jasa lingkungan yang naik lebih dari 3 kali (naik sebesar 255.36 persen) antara lain bahwa investasi dalam bidang kehutanan tersebut juga akan meningkatkan produksi jasa lingkungan baik berupa produk seperti air minum kemasan, jasa wisata dan lain-lain. Pendapatan sektor jasa lingkungan yang