Tugas Akhir

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Program Studi Sastra Indonesia

Oleh

MATHEUS NASTITI NURCAHYO WIJAYA

NIM : 044114006

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA

JURUSAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

DI PERTAPAAN BANG LANPIR : KAJIAN FOLKLOR

Tugas Akhir

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Program Studi Sastra Indonesia

Oleh

MATHEUS NASTITI NURCAHYO WIJAYA

NIM : 044114006

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA

JURUSAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

i

MOTTO

Hidup akan lebih bahagia kalau kita dapat menikmati apa yang kita miliki. Karena itu bersyukur merupakan kualitas hati yang tertinggi.

Bersyukurlah !

Bersyukurlah bahwa kamu belum siap memiliki segala sesuatu yang kamu inginkan . Seandainya sudah, apalagi yang harus diinginkan?

Bersyukurlah !

Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu . Karena itu memberimu kesempatan untuk belajar .

Bersyukurlah !

Bersyukurlah untuk masa-masa sulit . Karena Di masa itulah kamu tumbuh …

Bersyukurlah !

Bersyukurlah untuk keterbatasanmu .

Karena itu memberimu kesempatan untuk berkembang .

Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru . Karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu .

Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat . Itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga .

Bersyukurlah bila kamu lelah dan letih . Karena itu kamu telah membuat suatu perbedaan .

Mungkin mudah untuk kita bersyukur akan hal-hal baik…

Hidup yang berkelimpahan datang pada mereka yang juga bersyukur akan masa surut… Rasa syukur dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif …

Temukan cara bersyukur akan masalah-masalahmu dan semua itu akan menjadi berkah bagimu …

Jika kita melayani, maka hidup akan lebih berarti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

kedua orangtuaku

Bapak L. Danis Subroto dan A. Titi Savitri,

Kakak dan adikku

R.B.N Diyan Wijanarko (Chataq) dan N. Eksi Prana Wijayanti (Eksi),

dan untuk kekasihku

Sinarku (Odilia Kunthi Wulandari)

Aku sangat mencintai kalian semua

ABSTRAK

Wijaya, Matheus Nastiti Nurcahyo. 2011. Ritual Nggayuh Wahyu di Pertapaan Bang Lanpir: Kajian Folklor. Skripsi Strata 1 (S-1). Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.

Skripsi ini membahas tentang mistik kejawen ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir: kajian folklor. Studi ini mempunyai tiga tujuan yaitu (1) Mendeskripsikan sejarah ditemukannya Pertapaan Bang Lanpir sebagai tempat diterimanya wahyu, (2) Mendeskripsikan bagaimana ritual di Pertapaan Bang Lanpir, (3) Menjelaskan nilai budaya di Pertapaan Bang Lanpir.

Judul ini dipilih karena studi mengenai ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Ritual

nggayuh wahyu memiliki nilai budaya yang sangat penting yaitu mengajarkan keselarasan hidup dan hubungan yang harmonis antara diri sendiri, lingkungan sekitar dan dengan Sang Pencipta.

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan Folklor. Penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara,observasi, kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengenai ritual nggayuh wahyu yang dilaksanakan di Bang Lanpir adalah sebagai berikut : (1) Sejarah Pertapaan Bang Lanpir yang terdiri dari sejarah Dinasti Mataram Islam, sejarah Bumi Mentaok, sejarah Bang Lanpir sebagai tempat diterimanya wahyu kelapa, sejarah bangunan

Bang Lanpir, sejarah nama bang Lanpir. (2) Ritual nggayuh wahyu di

pertapaan Bang Lanpir. Penulis memberikan dahulu penjelasan tentang komponen ritualnya yaitu juru kunci, ritualis, sesaji dan maknanya, waktu dan tempat ritual dan tata cara ritual. Selain itu, hal yang dipandang cukup penting adalah tentang larangan yang terdapat di Bang Lanpir. Dari semua hal itu terselip nilai-nilai budaya. Nilai budaya yang terkandung dalam Pertapaan Bang Lanpir dan ritualnya adalah nilai ekonomi, nilai sosial, nilai estetika dan nilai agama. Semua nilai yang terkandung, merupakan sarana untuk menerapkan pendidikan kepada masyarakat.

ABSTRACT

Wijaya, Matheus Nastiti Nurcahyo. 2011. Ritual Nggayuh Wahyu di Pertapaan Bang Lanpir: Kajian Folklor. Skripsi Strata 1 (S-1). Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.

This thesis is about the mystical Javanese ritual Discussing nggayuh wahyu in the Hermitage Bang Lanpir: study of folklore. This study has three objectives: (1) Describe the history of the discovery of Bang Lanpir Hermitage as a place of receipt of wahyu, (2) Describe how the ritual in the Hermitage Bang Lanpir. (3) Explain the value of culture in the Hermitage Bang Lanpir.

The title was chosen because the study of ritual nggayuh wahyu along the Hermitage Bang Lanpir authors knowledge has not been done. Ritual nggayuh wahyu has a very important cultural value that is taught harmony of life and a harmonious relationship between ourselves, the environment and with the God.

The approach used in this study is the approach of Folklore. This study used four data collection techniques of interviewing techniques, observation, literature, and documentation.

Results of research on rituals nggayuh wahyu which was held in Bang Lanpir are as follows: (1) History of the Hermitage Bang Lanpir which consists of the history of Islamic Mataram dynasty, Mentaok Earth's history, history as the place of receipt Bang Lanpir coconut wahyu, historical buildings Lanpir Bang, the history of the name Lanpir bang. (2) Ritual nggayuh wahyu in the hermitage Bang Lanpir. The author gives first an explanation of the ritual component of caretaker, ritualist, offerings and its meaning, time and place of rituals and procedures of other ritual.hal deemed important enough is about the prohibition contained in Bang Lanpir. Of all the things that stuck cultural values. Cultural values contained in the Hermitage Bang Lanpir and rituals are of economic value, social value, aesthetic value and religious value. Of all the values contained, all is as a means to apply the education to the public.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga karena berkat

karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Ritual

Nggayuh Wahyu di Pertapaan Bang Lanpir: Kajian Folklor” yang disusun

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi

Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa studi ini tidak akan mungkin terselesaikan

tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah diberikan dengan segala

ketulusan dan keiklasan. Dengan segala kerendahan hati penulis

menyampaikan ucapan syukur dan semoga bantuan dan perhatian yang telah

diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis akan selalu diberkati oleh Tuhan

yang selalu memberikan cinta kasihNya kepada semua umatNya. Dalam

kesempatan ini pula dari hati yang paling dalam penulis menyampaikan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Ibu S. E. Peni Adji, S.S, M. Hum selaku pembimbig I, dengan segala

perhatian dan kebijakan serta kebaikannya yang begitu tulus. Beliau

memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga dan berarti bagi

penulis dan koreksi untuk perbaikan-perbaikan skripsi ditengah waktu yang

sangat berharga dan kesibukan tugas beliau sehari-hari. Dengan segala ucapan

dan nasehat beliau sangat menyejukkan hati dan menentramkan di saat penulis

menghadapi masa akhir studi dengan sesuatu yang mencemaskan, sehingga

membuat penulis lebih percaya diri. Pengalaman berbincang-bincang dengan

beliau sangat bermanfaat bagi penulis.

Ibu Dra. Fr. Tjandrasih Adji, M. Hum, Pembimbing II. Beliau dengan

penuh kearifan telah memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga.

Dengan kesibukan masih meluangkan waktu untuk penulis di saat waktu yang

terbatas beliau telah memberikan motivasi agar cepat menyelesaikan penulisan

ini. Segala bimbingan dan nasehat beliau sangat bermanfaat untuk penulis

demi kemajuan studi.

Bapak Drs. Hery Antono, M. Hum Kaprodi Sastra Indonesia USD,

dengan segala kesibukan telah meluangkan waktu untuk membimbing saya

dengan masukan yang sangat bermanfaat untuk kemajuan penulis selanjutnya.

Beliau dengan telaten ngelingke penulis dan ngoyak-oyak supaya penulis bisa cepat menyelesaikan studi. Dengan ketulusan hati telah memberikan dorongan

moril kepada penulis untuk selalu sabar dalam penulisan Skripsi ini. Dengan

senyum dan keramahannya beliau semangat pada penulis. Untuk itu semua

penulis menghaturkan terima kasih dan semoga penulis dapat belajar dari

keramahan dan ketulusan beliau selama ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Drs. Yapi Taum, M.

Hum, Bapak Dr. I. Praptomo Baryadi, M.Hum, Bapak Drs. P.Ari Subagyo,

M.Hum, Drs. B. Rahmanto, M. Hum, Pak Santosa. Juga kepada Pak Arwan

(alm), terima kasih atas masukan mengenai topik penelitianku ini. Tak lupa

staf sekretariat Mbak Ros dan Mas Tri.

Kepada narasumber, Pak Sarjono, Pak Kadi, Pak Tris dan GBPH

Joyokusumo. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk berbagi cerita

mengenai filsafat Jawa. Semua yang telah kalian ceritakan adalah harta yang

tak ternilai bagiku.

Selanjutnya secara khusus terima kasih dan bakti serta harapan

disampaikan penulis untuk :

Bapak R.L Danis Subroto dan Ibu Anastasia Titi Savitri yang telah

memberikan segala hal baik buruk dan segala hal mengenai ajaran cinta kasih.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan untuk mengasuh,

mendidik dan memberikan teladan untuk hidup secara sederhana dan takut dan

taat kepada firman Tuhan, untuk itu semua penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis berdoa bapak dan ibu akan selalu ada dalam lindungan kasih Kristus.

Bulik-bulik, Bu Nani dan Bu yanti yang sudah seperti orang tua angkat

penulis, beliau telah mendidik dan mengasuh semasa kecil hingga besar, juga

membantu kehidupan ekonomi keluargaku. Untuk itu penulis ucapkan terima

kasih dan doa semoga mendapatkan limpahan kasih Kristus.

Kepada kakak yang tercinta mas Diyan dan adikku yang kucintai yang

selalu mendukung selama penulis studi selama ini dengan selalu bertanya,

kapan rampunge?, kapan luluse?, meh ujian kapan?

Seseorang kekasih yang bernama Odilia Kunthi Wulandari yang telah

menjadi teman dan sahabat di saat duka dan suka, yang selalu mendukung

dengan penuh kasih, setia menunggu ketika diriku kehilangan arah dan yang

mengisi hari-hari dengan penuh warna…(”Makasih udah mengajarkan untuk

bersabar…mengajarkan pengampunan, kesetiaan dan kenyataan bahwa semua akan bisa takluk hanya karena kasih”)

Ucapan terima kasihku juga kuucapkan kepada kawan-kawan Siesen

Insadha, mudika St. Anna, Daemon Aerish, Duff dan Mellow. Kalian adalah

pengisi jiwaku yang sepi. Tanpa kalian aku adalah sepi.

Spesial dan takkan lupa terima kasih untuk teman-teman Sastra

Indonesia angkatan 2004. ”Kawan-kawan, ternyata aku tak bisa lulus tepat

waktu”.

Yogyakarta, 15 Juni 2011

Penulis

Matheus Nastiti Nurcayho W

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

BAB II SEJARAH PERTAPAAN BANG LANPIR ... 21

2.1 Pengantar ... 21

2. 2 Sejarah Dinasti Mataram Islam ... 21

2.3 Sejarah Bimi Mentaok ... 27

2.4 Sejarah Bang Lanpir versi Juru Kunci ... 31

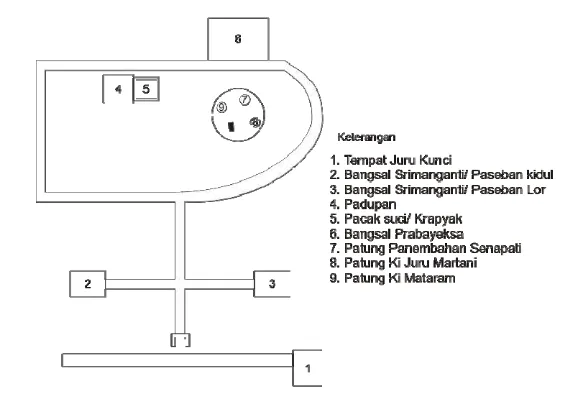

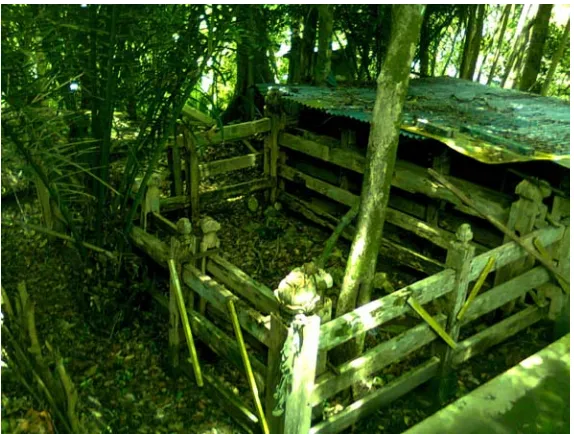

2.5 Sejarah Bangunan Bang Lanpir ... 35

xiv

2.6 Sejarah Nama Bang Lanpir ... 43

BAB III KOMPONEN DAN TATA CARA RITUAL NGGAYUH WAHYU DI PERTAPAAN BANG LANPIR ... 47

3.1 Pengantar ... 47 WAHYU DI PERTAPAAN BANG LANPIR ... 65

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang Masalah

Mistik kejawen adalah suatu upaya (laku) spiritual ke arah pendekatan diri terhadap Tuhan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa. Upaya

tersebut bisa digolongkan dalam kelompok yang disebut ”mistisme” yang

berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan. Golongan ini

sejalan dengan teori kebatinan yang dikemukakan Mulder yang bertitik tolak

dari pandangan umum, bahwa segala sesuatu yang hidup itu satu atau tunggal.

Manusia dipandang sebagai percikan dari Zat Hidup yang meliputi segala

sesuatu, manusia mempunyai dua segi, lahir dan batin. Melalui segi batin

manusia dapat mencapai persatuan dengan Zat Hidup (Imam, 2005: 88).

Secara khusus tempat yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

petilasan Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senapati, Pertapaan Bang

Lanpir di Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.

Tempat ini merupakan pertapaan Ki Ageng Pemanahan ketika mencari wahyu

keraton Mataram. Banyak alasan mengapa tempat ini banyak dikunjungi, salah

satunya adalah karena tempat ini dipercaya sebagai cikal bakal dinasti

Mataram Islam, yaitu tempat munculnya Wahyu Mataram pertama kali.

Wahyu sebelum Ki Ageng Pemanahan berkuasa dan mendirikan kerajaan

yang dikenal dengan Mataram Islam.

Dalam keyakinan orang Jawa dikatakan bahwa raja sebagai kinarya

wakiling Hyang Agung (wakil dari Tuhan di dunia). Raja bertugas memelihara hukum dan keadilan. Untuk itu setiap rakyat harus taat kepada raja, barang

Hyang Agung (menentang kehendak Tuhan yang maha besar), maka siapa pun yang mengabdi harus taat kepadanya tanpa syarat atau lebih dikenal dengan

ngawula Gusti dalam masa sekarang ini kita kenal orang-orang yang

mengabdi ini desebut dengan abdi dalem. Sebuah kerajaan yang diyakini

orang Jawa adalah dinasti Mataram. Sampai saat ini masih terdapat sisa

kekuasaan Mataram yang terbesar yaitu Kraton Kasunanan Surakarta, Kraton

Kasultanan Yogyakarta, Kraton Pura Mangkunegaran Surakarta, dan Kraton

Pura Pakualaman Yogyakarta (Purwadi, 2007: 156).

Untuk mencapai sebuah kekuasaan dan menjadi seorang raja yang

dianggap sebagai kinarya wakiling Hyang Agung (wakil dari Tuhan di dunia)

maka, sesorang harus mendapatkan pulung, wahyu dan ndaru yang harus

dicapai melalui laku spiritual (Purwadi, 2007: 158).

Kekuasaan dalam budaya Jawa diperoleh melalui proses turunnya

pulung, wahyu, dan ndaru. Ketika seseorang mampu mencapai tingkatan

tertentu, dirinya akan mudah menerima apa saja dari Tuhan. Termasuk di

dalamnya, adalah pulung, wahyu, dan ndaru (Purwadi, 2007: 158).

Endraswara dalam bukunya Mistik Kejawen ( 2003: 215) menjelaskan

bahwa Pulung adalah cahaya berwarna biru cerah dan hijau terang, yang

merupakan perpaduan cahaya emas, permata, dan timah. Orang yang

menerima pulung, biasanya akan mendapatkan kabegjan (keberuntungan)

yang telah seukur dengan dirinya. Tanda-tanda orang akan mendapatkan

pulung berupa wahyu, yaitu cahaya berwarna putih dan kuning cerah,

perpaduan dari cahaya permata, perak, dan timah. Wahyu tersebut akan

berbingar-bingar dan lebih berwibawa dalam hidupnya. Dia akan menerima

ndaru pada malam hari, biasanya di waktu dua pertiga malam.

Sewaktu terjadi pemilihan kepala desa (pilkades), para calon kades itu

biasanya saling berebut pulung. Mereka datang ke dukun-dukun, orang tua, atau tempat keramat atau kuburan leluhur hanya demi keinginannya untuk

mendapatkan pulung kekuasaan tersebut (Purwadi, 2007: 61).

Penulis menyimpulkan bahwa dalam konsep kepercayaan orang Jawa,

untuk menjadi seorang raja atau penguasa, wahyu adalah hal yang paling

pokok. Tanpa wahyu, sang raja maupun sang penguasa tak diakui

keberadaannya oleh rakyat dan tak akan menjadi kuat.

Bermacam-macam definisi dari wahyu. Ada yang menyebut bahwa

wahyu adalah karunia Tuhan. Wahyu dari Tuhan dipercaya tak akan turun ke lebih dari satu orang, maka banyak orang yang saling berebut wahyu untuk

mendapatkan kekuasaan atau dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai jimat, kemat, pangkat. Jimat biasa kita sebut sebagai sesuatu hal yang kita bawa

dan dipercaya membawa sebuah kekuatan bagi yang memegang. Kemat,

maksudnya adalah kehormatan atau wibawa, dan pangkat adalah sebuah

jabatan tertentu (Subroto, wawancara pribadi, 20 Oktober 2008)

Proses turunnya wahyu, pulung atau ndaru biasanya diperoleh melalui jalan atau laku mistik, salah satu cara yakni dengan bertapa. Endraswara ( 2003: 215) menjelaskan bahwa jika pelaku mistik melakukan semedi atau

bertapa akan merasa heneng, hening,eling, lalu sampai tingkatan mayangkara

(untuk pria) dan mayang sakara (untuk wanita). Keduanya sering disebut

mayang gaseta. Mayang artinya cinta suci dan gaseta berarti Gusti. Mayang

tingkatan itu, dirinya akan mudah menerima apa saja dari Tuhan. Termasuk di

dalamnya adalah pulung, wahyu, dan ndaru.

Proses semedi atau bertapa hingga mencapai heneng, hening,eling itu sering disebut orang Jawa sebagai klenik. Menurut pendapat Probosutedjo via Artha (2007: 15), klenik itu disampaikan dengan cara berbisik-bisik atau

glenikan. Oleh sebab itu, disebut ilmu klenik atau ilmu kebatinan.

Probosutedjo menggambarkan ilmu klenik seperti saat kita membaca buku di

tempat ramai, atau di dalam kereta atau di atas bus, tidak diucapkan melainkan

hanya dengan batin.

Penjelasan mengenai mistik kejawen demi mendapatkan wahyu yang

dilakukan para penganut kejawen jelas memiliki tujuan yang mulia. Tujuan

utamanya adalah memperoleh ngelmu sejati yang akan menjadi bekal

manunggaling kawula Gusti, mereka mampu berkonsentrasi membentuk

benteng diri untuk menghadang angkara murka pribadi dan selalu berserah diri

kepada Tuhan. Dengan bekal itu manusia akan dapat menjalankan kewajiban

hidup luhur dengan rasa tenang (Endraswara, wawancara pribadi, 19

September 2008)

Pertapaan Bang Lanpir merupakan tempat yang dianggap keramat dan

para pelakunya pun melakukan laku mistik Kejawen untuk nggayuh wahyu.

Hal yang menarik adalah, bagaimana asal mula Pertapaan Bang Lanpir dan

praktik mistik kejawen nggayuh wahyu itu terjadi. Hal-hal tersebutlah yang memotivasi penulis untuk melakukan studi lapangan untuk memaparkan dan

mengungkapnya secara tuntas.

Ada beberapa alasan penulis memilih topik ‘Wahyu di Pertapaan Bang

Istimewa Yogyakarta sebuah kajian folklor’. Pertama, berkaitan dengan

tempat objek penelitian, yaitu Pertapaan Bang Lanpir yang dipercaya sebagai

awal dan saksi sejarah terbentuknya kerajaan Mataram Islam, sepengetahuan

penulis belum pernah ada penelitian yang mengaji mengenai hal ini.

Alasan ke dua, banyak yang datang untuk nggayuhwahyu di pertapaan Bang Lanpir dengan harapan mendapatkan jimat, kemat, dan pangkat. Peneliti ingin mengungkap proses terjadinya wahyu dan laku spiritualnya.

Alasan ketiga, banyak orang yang memaknai istilah mistik Kejawen

sebagai sesuatu yang negatif dan bersifat irasional. Pemikiran negatif ini

melekat karena mistik Kejawen selalu melekat dengan kata ”klenik”. Mistik kejawen selalu identik dengan sesaji untuk roh halus, padahal laku mistik

Kejawen bukanlah hal yang negatif. Peneliti ingin membantu masyarakat

meluruskan pandangan laku mistik Kejawen yang sering dianggap negatif.

Mistik Kejawen adalah cara berdoa orang Jawa yang diungkapkan dengan

simbol sesaji kepada Tuhan dan laku spiritual dengan cara semedi.

I. 2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah-masalah yang dibahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

I.2.1 Bagaimana sejarah Pertapaan Bang Lanpir sebagai tempat nggayuh

wahyu?

I.2.2 Bagaimana komponen dan tata cara ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir?

I. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas,

penelitian ni bertujuan untuk :

I.3.1 Melacak dan mendeskripsikan sejarah ditemukannya Pertapaan Bang

Lanpir sebagai tempat diterimanya wahyu keprabon.

I.3. 2 Mendeskripsikan bagaimana komponen dan ritual nggayuh wahyu di

Pertapaan Bang Lanpir.

I.3. 3 Mendeskripsikan nilai budaya di Pertapaan Bang Lanpir.

I. 4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berupa deskripsi tentang Sejarah Pertapaan Bang

Lanpir dan komponen ritual yang digunakan di pertapaan itu. Dalam bidang

sastra lisan atau folklore, Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai

tradisi lisan yang ada di sekitar kita. Dalam bidang sejarah, penelitian ini dapat

menambah wawasan mengenai cerita asal usul wahyu yang didapatkan para

pemimpin sebelum mereka bertahta. Hasil penelitian ini juga menambah

referensi baru tentang situs religi dan budaya di Indonesia.

I. 5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan mistik kejawen memang bukan hal

baru dalam ilmu budaya. Hadiwidjono (1984) dalam bukunya Kebatinan Jawa

dalam Abad Sembilan Belas lebih terfokus pada deskripsi kehidupan aliran

kebatinan saja.

penelitian ini hanya terfokus pada pembahasan terhadap karya-karya R. Ng

Ranggawarsita.

Fokus penelitian yang telah dilakukan di atas jelas berbeda dengan

penelitian ini yang lebih difokuskan pada laku mistik kejawen demi

mendapatkan wahyu. Hal yang berbeda di Pertapaan Bang Lanpir ini adalah

orang-orang biasanya mencari restu untuk kenaikan pangkat ataupun jabatan.

Belum ada penelitian mengenai Pertapaan Bang Lanpir dari perspektif

mana pun. Hanya saja dalam situs resmi Rumah Budaya Tembi dituliskan

Bang Lanpir merupakan petilasan Ki Ageng Pemanahan yang terletak di Desa

Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Tempat ini

merupakan pertapaan Ki Ageng Pemanahan ketika mencari wahyu kraton

Mataram (http://www.tembi.org/mataram/mataram02.htm)

I. 6 Landasan Teori

I. 6. 1 Folklore

Teori ini akan dipakai untuk menjelaskan laku mistik nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir. Banyak hal yang akan dijelaskan adalah berkaitan

dengan sejarah, bagaimana laku mistik pengunjung, dan motif para pelaku datang ke Pertapaan Bang Lanpir seperti apa yang dibicarakan di masyarakat

selama ini.

Folklor berasal dari kata folklore (bahasa Inggris). Jika dieja menjadi folk artinya ‘rakyat’ dan lore artinya ‘tradisi’. Folk adalah kelompok atau kolektif yang memiliki ciri-ciri pengenal kebudayaan yang membedakan

dengan kelompok lain. Lore merupakan wujud tradisi dari lore. Tradisi

tradisi rakyat yang sebagian disampaikan secara lisan, yaitu kelisanan menjadi

pijakan folklor (Endraswara, 2005: 11).

Folklor adalah kebudayaan kolektif yang tersebar dan diawariskan

turun-temurun secara tradisional dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk

lisan maupun tulisan (Danandjaja, 1984: 2). Folklor Indonesia yang berjenis

lisan ada dua jenis, yaitu kepercayaan rakyat dan permainan rakyat

(Danandjaja, 1984: 153).

Folklor berasal dari dua kata dasar folk dan lore. Folk artinya “sekelompok orang yang memiliki ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan

sehingga dapat dibedakan dari kelompok lainnya. Sedangkan lore adalah

‘tradisi folk’ yaitu sebagian dari kebudayaan yang diwariskan turun temurun secara lisan atau melalui contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat

pembantu pengingat. Jadi, folklor adalah sebagian kebudayaan yang kolektif dan diwariskan secara turun temurun secara lisan, baik yang disertai dengan

gerak isyarat atau alat pembantu pengingat” (Danandjaja, 2002 : 1-2).

Menurut Brunvand via Danandjaja (2002 : 21-22) folklor dapat

digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya: (1) folklor

lisan (verbal fololore), (2) folklor sebagian lisan (partly verbal folklore), (3) folkor bukan lisan (non verbal folklore). Folklor lisan adalah folklore yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk-bentuk (genre) folklor yang termasuk ke dalam kelompok besar ini antara lain (a) bahasa rakyat (folk speech) seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan; (b) ungkapan

tradisonal, seperti peribahasa, pepatah, dan pemeo; (c) pertanyaan tradisonal,

seperti tekateki; (d) puisi rakyat, seperti pantun, gurindam dan syair; (e) cerita

lisan juga mempunyai fungsi sebagai penghibur atau senagai penyalur

perasaan yang terpendam

Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan,

walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar ini dapat

dibagi menjadi dua subkelompok, yakni yang material dan yang bukan

material. Yang tergolong material antara lain: arsitektur rakyat (bentuk asli

rumah daerah, bentuk lumbung padi, dan sebagainya), kerajinan tangan rakyat;

pakaian dan perhiasan tubuh adat, makanan dan minuman rakyat, dan

obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasukyang bukan material antara lain:

gerak isyarat tradisional (gesture), bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat (kentongan), dan musik rakyat.

Menurut Budiaman (1979: 14-15) betapa pentingnya kita mempelajari

folklor dalam rangka mengenal kebudayaan masyarakat tertentu karena fungsi

yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sistem proyeksi yang dapat

mencerminkan angan-angan kelompok, sebagai alat pengesahan

pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, sebagai alat pendidikan anak, dan sebagai

alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat dipatuhi.

Dari yang saya uraikan di atas, folklore merupakan salah satu sarana

yang berperan penting dalam masyarakat tradisional dalam menjaga

kelestarian adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Skripsi ini membahas

tentang ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir. Ritual nggayuh

wahyu di Pertapaan Bang Lanpir masuk ke dalam kelompok folklor lisan,

sebagian lisan dan bukan lisan. Sampai sekarang ritual nggayuh wahyu di

Pertapaan Bang Lanpir masih dilaksanakan baik dari pihak Kraton Yogyakarta

ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir sampai saat ini masih beredar turun temurun dan masih mempertahankan identitas Jawa.

I. 6. 2 Mistik Kejawen

Hadiwidjono via Endraswara (2006: 228) menjelaskan bahwa istilah

mistik kejawen pada dasarnya merujuk pada wacana budaya spiritual yanag

dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Budaya spiritual yang dimaksud

sebenarnya merupakan sinkriteisme antara agama Siwa, Budha, Hindu, dan

Islam yang diramu menjadi bentuk kebatinan Jawa. Dalam hal ini

Koentjaraningrat (1984: 312) juga menyatakan bahwa sinkreteisme telah

diolah dan disesuaikan dengan adat istiadat Jawa, lalu dinamakan agama Jawa atau Kejawen dan selanjutnya menjadi tradisi rakyat.

Penulis akan menggunakan teori menurut Prawirohardjono via

Endraswara (2006: 229) untuk menjelaskan proses laku mistik kejawen yang dilakukan oleh para pengunjung Pertapaan Bang Lanpir. Dimulai dari awal

laku hingga hasil dari ritual dan semua komponen yang terlibat. Tata cara yang dilakukan oleh pelaku mistik untuk melakukan ritual mistik menurut

Prawirohardjono adalah sebagai berikut :

(1) sebelum melakukan penghayatan ritual: sesuci, dengan

mencuci muka, tangan, kaki dan sebagainya, dan jika memungkinkan lebih utama mandi terlebih dahulu, (2) pakaian ritual: asal bersih, rapi dan sopan, bisa menggunakan warna putih berjubah, (3) tempat ritual: sembarang, di mana saja, (4) perlengkapan ritual: alas, lilin, (5) sikap: duduk saja terus-terusan, sambil memejamkan mata, tangan bebas dan serasi, sikap kepala/ muka menunduk, dapat berdiri, di kursi, (6) arah

penghayatan: bebas dan serasi, (7) upacara doa dan ritual:

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa tata cara mistik kejawen

nomer (1) sampai (6), baru menunjukkan syarat terkait dengan sikap perilaku

seseorang melakukan meditasi. Nomor (7) telah menggambarkan bagaimana

proses seseorang melakukan mistik kejawen.

I. 6. 3 Wahyu

Menurut Pigeaud via Hadisiswaya (2009: 18) wahyu diartikan sebagai ruh atau kekuatan ilahi berupa petunjuk dari Tuhan. Bagi masyarakat Jawa,

wahyu atau pulung dianggap sebagai rahmat atau karunia untuk suatu

kedudukan tertentu. Selanjutnya, wahyu ini dibedakan dengan pulung yang berarti bintang kebahagiaan sebagai dasar kekuasaan. Wahyu ini diharapkan hadir bagi priyayi-gung, yaitu bangsawan tingkat tinggi dan diberlakukan pula bagi masyarakat luas sebagai manusia terpilih dalam suatu lingkungan tertentu

pula. Pulung cenderung berlaku umum untuk semua golongan masyarakat

sejak tingkat bawah hingga tingkat tinggi, sehingga tidak memiliki batas atas

kuasa Ilahi, Tuhan. Biasanya wahyu atau pulung ini berkaitan secara langsung dengan bidang kerohanian dan keagamaan, sehingga keduanya tidak dapat

dipaksakan ataupun dipindahkan dari manusia satu kepada manusia lainnya,

karena bersifat pribadi atau ruh. Untuk itu, keduanya tidak hanya diisyaratkan

untuk satu agama dan kepercayaan tertentu, atau hanya etnis tertentu, kaya

atau miskin, tua atau muda, dan seterusnya. Wahyu yang telah lama dikenal

masyarakat Jawa ketika diperintah oleh raja-raja tidak dapat terpisahkan oleh

petunjuk-petunjuk Sang pencipta jagad, Tuhan yang Maha Esa.

Dijelaskan pula mengenai wahyu oleh Endraswara dalam bukunya

kehidupan manusia dibagi menjadi tiga, yaitu (1) alam gaib, (2) alam rame atau alam mudita, dan (3) alam sunya ruri. Alam gaib, adalah alam ketika manusia Jawa belum ada. Manusia masih berada dalam alam yang sulit

dijangkau oleh panca indera. Yakni alam ketika manusia belum ada secara

wadhag (ujud). Alam rame atau alam mudita, adalah alam makhluk

perempuan dan laki-laki. Keduanya adalah pengisi dunia. Kedua makhluk ini

adalah penghias dunia. Sedangkan alam sunya ruri, berasal dari kata sunya (sepi) atau kosong dan ruri adalah suasana gelap gulita. Keadaan saat manusia mencapai tingkat kesunyian.

Dalam menjalankan semedi, pelaku mistik ingin mencapai Alam sunya

ruri , yakni alam yang suwung, tanpa batas, yang ada tetapi tak ada. Alam sunya ruri sebagai witing rame saka sepi, witing gumelar seka sonya, artinya alam ramai yang berasal dari sepi dan mulainya ada berasal dari sepi. Orang

yang berhasil mencapai alam sepi itu akan sampai kasunyatan. Alam

kasunyatan, ibarat dambaan orang Jawa ketika semedi (nutupi babahan hawa sanga) seperti sedang mencari tapake kontul nglayang, nggoleki galiheing

kangkung. Logikanya, tapak kaki kuntul atau bangau yang sedang terbang

tentu tidak ada. Begitu pula kalau manusia mencari galih batang kangkung

yang tengahnya berlubang, tentu ada tetapi tak ada (Endraswara, 2003: 215).

Pada waktu orang semedi akan merasa heneng, hening, eling, lalu

sampai tingkatan mayangkara (untuk pria) dan mayang sarkara (untuk

menerima apa saja dari Tuhan. Termasuk di dalamnya, adalah pulung, wahyu, dan ndaru (Endraswara, 2003: 215).

Pulung adalah cahaya berwarna biru cerah dan hijau terang, yang

merupakan perpaduan cahaya emas, permata, dan timah. Orang yang

menerima pulung, biasanya akan mendapatkan kabegjan (keberuntungan)

yang telah seukur dengan dirinya. Tanda-tanda orang yang akan mendapatkan

pulung berupa wahyu, yaitu cahaya berwarna putih dan kuning cerah,

perpaduan dari cahaya permata, perak, dan timah. Wahyu tersebut akan

diterimakan melalui laku (nenepi). Orang yang menerima wahyu, akan

berbingar-bingar dan lebih berwibawa dalam hidupnya. Dia akan menerima

ndaru pada malam hari, biasanya di waktu dua pertiga malam (Endraswara,

2003: 216).

Wahyu ada tiga wujud, yaitu: (a) wahyu nurbuwah, yaitu wahyu

keraton. Wahyu ini akan menandakan siapa yang kuat menjadi raja. Ia akan

menjadi raja utama, berwibawa, dan terhormat. Namun, hal ini juga bisa

dikiaskan bagi segala bentuk kekuasaan. Jadi, siapa saja yang mendapatkan

wahyu jenis ini akan mendapatkan kedudukan tertentu. Orang tersebut akan

bertambah wibawa dan sangat dihormati; (b) wahyu kukumah, yaitu berupa

cahaya berwarna kuning keemasan. Ini sebagai wahyu seseorang yang akan

menjadi raja adil paramarta dan (c) wahyu wilayah, yaitu wahyu yang diterima oleh seorang wali. Jika menerima wahyu ini, dia berhak menyebarkan wahyu

Tuhan (Endraswara, 2003: 216).

Sebagai tanda kalau seseorang telah mendapatkan wahyu, akan

pulung, wahyu, maupun ndaru akan nampak melalui tanda-tanda misalkan saja berupa teja (cahaya). Teja tersebut nampak adakalanya di tempat yang puncak dan sepi. Hal ini hanya dapat dimengerti oleh orang yang telah

memiliki daya linuwih sehingga pandai menggunakan ngelmu titen

(Endraswara, wawancara pribadi, 18 September 2008)

Dalam wawancara pribadi (25 Desember 2010) Joyokusumo

menjelaskan jika orang telah merasa khidmat dalam menjalani proses

liyep-layap ing ngaluyup dalam semedi, pulung, wahyu, dan ndaru akan mudah

diraih. Bahkan, pelaku akan memahami tiga hal, yaitu: (a) pangrasa, yaitu alat

untuk menghayati baik dan buruk, (b) pranawa, yaitu sarana batin untuk

menghayati kesenangan, dan (c) prawasa, batin untuk memahami rasa susah. Perpaduan tiga hal tersebut, pelaku mistik akan sadar kosmis, sehingga tahu

asal mula kejadiannya.

Dalam tradisi filsafat Islam, wahyu bahkan bertindak sebagai sumber

pengetahuan (Bakar via Boy Perdana 1997). Pengetahuan manusia yang

diperoleh melalui wahyu memiliki status yang spesifik, karena seorang

penerima pengetahuan melalui wahyu adalah orang yang memiliki otoritas

keagamaan tinggi yang sering diistilahkan dengan Nabi. Sementara manusia

biasa menerima keberadaan wahyu sebagai rukun iman yang harus dipercayai

secara taken for granted atau apa adanya. Para filosof berusaha untuk

mendudukkan wahyu sebagai realitas keilmuan yang bisa dikaji secara

I. 6. 4 Nilai Budaya

Allport, vernom dan Lindzey via Suriasumantri (1995: 263)

mengidentifikasikan enam nilai dasar dalam kebudayaan yakni nilai teori,

ekonomi, estetika, sosial, politik dan agama. Nilai teori adalah hakikat

penemuan kebenaran lewat berbagai metode seperti rasionalisme, empirisme

dan metode ilmiah. Nilai ekonomi mencakup kegunaan dari berbagai benda

dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nilai estetika berhubungan dengan

keindahan dan segi-segi artistik yang menyangkut antara lain bentuk, harmoni

dan wujud kesenian lainnya yang memberikan kenikmatan manusia. Nilai

sosial berorientasi kepada hubungan antarmanusia dan penekanan segi

kemanusiaan yang luhur. Nilai politik berpusat kepada kekuasaan dan

pengaruh baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia politik.

Sedangkan nilai agama atau religi merengkuh penghayatan yang bersifat

mistik dan transcendental dalam usaha manusia untuk mengerti dan memberi

arti bagi kehadirannya di muka bumi karena anugrah Tuhan yang harus

disyukuri.

I.7 Metode Penelitian

Metode merupakan cara dan prosedur yang akan ditempuh oleh

peneliti dalam rangka mencari pemecahan masalah (Santosa, 2004: 8). Tulisan

ini disajikan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dilakukan

dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan

analisis. Dalam hal ini analisis tidak semata-mata menguraikan, melainkan

Penelitian ini menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu

teknik analisis data, dan teknik penyajian data. Penulis melakukan

pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik wawancara mendalam,

teknik dokumentasi, penelusuran data online dan studi pustaka. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis.

I.7.1 Metode Pengumpulan Data

I.7.1. 1 Observasi

Sutrisno Hadi via Sugiyono (1999 :139) mengemukakan bahwa

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun

dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik Pengumpulan data

dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati

tidak terlalu besar.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat

dibedakan menjadi (1) participant observation (observasi berperan serta) yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau

yang digunakan sebagai sumber data penelitian, (2) non participant

observation (observasi nonpartisipan) yaitu peneliti tidak terlibat dan ha nya sebagai pengamat independent (Sugiyono, 1999 :139).

Dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat

dibedakan menjadi (1) observasi terstruktur yaitu observasi yang telah

dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, di mana

dengan pasti tentang variabel yang akan diamati, (2) observasi tidak

terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang

apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara

pasti tentang apa yang akan diamati (Sugiyono, 1999: 140).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terstruktur,

observasi yang telah dirancang secara sistematis, karena penulis sudah

mengetahui tentang apa yang akan diamati dan di mana tempatnya yaitu

mengamati proses ritual, pandangan masyarakat tentang ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir serta makna, nilai budaya ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir.

I.7.1. 2 Wawancara

Wawancara sebagai suatu proses tanya jawab lisan, yaitu dua orang

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yaitu satu dapat melihat muka yang

lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri (Hadi, 1979: 192). Metode

wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang dianggap

mampu memberikan penjelasan tentang segala sesuatu mengenai Pertapaan

Bang Lanpir. Dalam hal ini, suatu percakapan meminta keterangan yang tidak

untuk tujuan suatu tugas, tetapi yang hanya untuk tujuan beramah-tamah,

untuk tahu saja, atau untuk ngobrol saja, tidak disebut wawancara. Seorang

anak bertanya-tanya kepada orang tuanya mengenai aneka warna hal, biasanya

I.7.1. 2.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya

dalam kehidupan informan (Bungin, 2008:108).

Dalam mengkaji tentang pertapaan Bang Lanpir ini penulis juga

menggunakan sumber data hasil wawancara dengan narasumber yaitu a) Juru

kunci pertapaan Bang Lanpir Bapak Sarjono dan Bapak Triono, b) Mantan

kepala Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Sukadi, c) Bapak

Danis Subroto yaitu salah satu pelaku di pertapaan dan pihak yang ikut

membangun pertapaan Bang Lanpir, d) GBPH Joyokusumo dari pihak Kraton

Yogyakarta, serta masih banyak lagi pihak yang perlu dimintai keterangan.

I.7.1. 3 Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat, dan

sebagainya (Arikunto, 1993:234). Teknik kepustakaan digunakan untuk

mendapatkan data yang konkret. Pelaksanaan teknik ini yaitu menelaah

pustaka yang ada kaitannya dengan objek penelitian yaitu wahyu pertapaan

Bang Lanpir. Penulis mencari dan mengumpulkan data dari perpustakaan dan

I.7.1. 4 Teknik Dokumentasi

Teknik yang keempat adalah teknik dokumentasi. Teknik ini berupa

informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi

maupun perorangan, baik berupa tulisan maupun lisan. Teknik dokumentasi

dilakukan dengan wawancara mendalam, menggali informasi atau data

sebanyak-banyaknya dari responden atau informan agar informasi yang detail

diperoleh peneliti (Hamidi, 2004: 72-78). Melalui teknik dokumentasi, peneliti

menggunakan alat perekam untuk mendapatkan informasi dalam bentuk lisan.

Selain itu, teknik pencatatan juga digunakan untuk melengkapi data yang

sudah ada.

I.7.2. Metode Analisis Data

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif

merupakan penelitian tentang data-data yang lengkap secara tipikal dengan objek

penelitian berupa makna dibalik tindakan yang mendorong timbulnya gejala

sosial. Data dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan kaidah.

Kata-kata disusun menjadi kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara

peneliti dengan informan. Karakter penelitian kualitatif, yaitu berusaha

mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai suatu hal

(http://www.damandiri.or.id/file/mariasugiharyaiunmuhsolobab3.pdf., download,

Desember 2009). Menurut Maryaeni (2005: 60), data-data penelitian kualiatif

berupa tulisan, rekaman dari ujaran lisan, gambar, angka, pertunjukan kesenian,

relief, beberapa bentuk data lain yang dapat ditransposisikan menjadi teks. Data

bersumber dari hasil survei, observasi, wawancara, dokumen, rekaman, hasil

evaluasi, dan lain-lain. Penelitian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu

I.8 Sistematika penyajian

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Bab I berisi pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan

sistematika penyajian.

Bab II berisi tentang sejarah ditemukannya pertapaan Bang Lanpir

sebagai tempat diterimanya wahyu. Sejarah yang ditampilkan meliputi sejarah

singkat kerajaan Mataram Islam, sejarah Bang Lanpir sebagai tempat

diterimanya wahyu menurut juru kunci, sejarah bangunan Bang Lanpir dan

sejarah nama Bang Lanpir.

Bab III berisi tentang komponen ritual di pertapaan Bang Lanpir,

termasuk tata cara ritualnya. Komponen ritualnya yaitu juru kunci, ritualis,

sesaji dan maknanya, waktu dan tempat ritual, tata cara ritual, larangan dan

nilai-nilai budaya yang terkandung.

Bab IV berisi tentang nilai budaya yang terkandung dalam ritual

nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir. Nilai budaya akan diuraikan adalah nilai teori, nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai agama.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan tentang asal-usul Bang Lanpir

sebagai tempat diterimanya wahyu hingga populer di mayarakat dan tentang

tentang komponen ritual di pertapaan Bang Lanpir, termasuk tata cara

BAB II

SEJARAH PERTAPAAN BANG LANPIR

2.1 Pengantar

Pertapaan Bang Lanpir sangat erat hubungannya dengan kerajaan

Mataram. Tokoh yang menjadi intisari dan titik awal pertapaan Bang Lanpir

adalah pendiri Kerajaan Mataram Islam. Untuk lebih memperdalam asal-usul

pertapaan Bang Lanpir, maka akan diuraikan secara singkat sejarah dinasti

Mataram Islam, sejarah Bumi Mentaok, cerita perjalanan Ki Ageng

Pemanahan Menuju Wahyuning Kraton atau Wahyuning Ratu yang didapat

dari Wahyu Kelapadan sejarah nama Bang Lanpir.

2. 2 Sejarah Singkat Dinasti Mataram Islam

Bukti keberadaan Keraton Mataram itu masih dapat disaksikan

peninggalannya hingga saat ini. Bahkan keberadaan makam dari Panembahan

Senapati beserta keluarganya di Makam Raja-raja di Kota Gede. Dahulu

makam ini dikenal dengan “Makam 81 Tokoh Penting Mataram”. Pada

kelompok makam itu, antara lain dapat dijumpai makam Sultan

Hadiwijaya-Pajang dan Kyai Ageng Pemanahan. Makam lainya adalah penerus

Panembahan Senapati, seperti prabu Hanyakrawati dan keluarganya. Selain

itu, juga makam keluarga Paku Alam-Yogyakarta pada periode awal yang

bersumber atas leluhurnya melalui P. Natakusuma dan P. Adipati Pringgalaya

Mataram. Perlu pula dicatat, bahwa Kyai Ageng Sela (ayah Kyai Ageng

Pemanahan) tidak dimakamkan di kelompok makam Kota Gede. Karena telah

dimakamkan sebelumya di daerah Sesela, Grobogan, Jawa Tengah.

Berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia yang

bersifat maritim, kerajaan Mataram bersifat agraris. Kerajaan yang beribu kota

di pedalaman Jawa ini banyak mendapat pengaruh kebudayaan Jawa Hindu

baik pada lingkungan keluarga raja maupun pada golongan rakyat jelata.

Pemerintahan kerajaan ini ditandai dengan perebutan tahta dan perselisihan

antaranggota keluarga karena gangguan campur tangan Belanda.

Kebijaksanaan politik pendahulunya sering tidak diteruskan oleh

pengganti-penggantinya. Walaupun demikian, kerajaan Mataram merupakan

pengembang kebudayaan Jawa yang berpusat di lingkungan keraton Mataram.

Kebudayaan tersebut merupakan perpaduan antara kebudayaan Indonesia

lama, Hindu-Budha, dan Islam (Sjafii, 1978: 9).

Banyak versi mengenai masa awal berdirinya kerajaan Mataram

berdasarkan mitos dan legenda. Pada umumnya versi-versi tersebut

mengaitkannya dengan kerajaan-kerajaan terdahulu, seperti Demak dan

Pajang. Menurut salah satu versi, setelah Demak mengalami kemunduran,

ibukotanya dipindahkan ke Pajang dan mulailah pemerintahan Pajang sebagai

kerajaan. Kerajaan ini terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan juga

terlibat konflik keluarga dengan Arya Penangsang dari Kadipaten Jipang

Panolan. Setelah berhasil menaklukkan Aryo Penangsang, Sultan Hadiwijaya

(1550-1582), raja Pajang memberikan hadiah kepada 2 orang yang dianggap

berjasa dalam penaklukan itu, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Ki

Ageng Pemanahan memperoleh tanah di Hutan Mentaok dan Ki Penjawi

memperoleh tanah di Pati (Sjafii, 1978: 11).

Pemanahan berhasil membangun hutan Mentaok itu menjadi desa yang

dengan Pajang sebagai atasannya. Setelah Pemanahan meninggal pada tahun

1575 ia digantikan putranya, Danang Sutawijaya, yang juga sering disebut

Pangeran Ngabehi Loring Pasar (Sjafii, 1978: 12 ). Sutawijaya kemudian

berhasil memberontak pada Pajang. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat (1582)

Sutawijaya mengangkat diri sebagai raja Mataram dengan gelar Panembahan

Senapati. Pajang kemudian dijadikan salah satu wilayah bagian daari Mataram

yang beribukota di Kotagede. Senapati bertahta sampai wafatnya pada tahun

1601 (Tuti, 2009: 53).

Selama pemerintahannya saya menyimpulkan terjadi terus-menerus

perang menundukkan bupati-bupati daerah. Kasultanan Demak menyerah,

Panaraga, Pasuruan, Kediri, Surabaya, berturut-turut direbut. Cirebon pun

berada di bawah pengaruhnya. Panembahan Senapati dalam babad dipuji

sebagai pembangun Mataram.

Senapati digantikan oleh putranya, Mas Jolang, yang bertahta tahun

1601 1613. Mas Jolang lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Seda

Krapyak. Pada masa pemerintahannya, dibangun taman Danalaya di sebelah

barat kraton. Panembahan Seda Krapyak hanya memerintah selama 12 tahun

Ia meninggal ketika sedang berburu di Hutan Krapyak (Moedjanto, 1994: 11).

Kemudian bertahtalah Mas Rangsang, yang bergelar Sultan Agung

Hanyakrakusuma, putra dari Panembahan seda Krapyak. Di bawah

pemerintahannya (tahun 1613-1645) Mataram mengalami masa kejayaan.

Ibukota kerajaan Kotagede dipindahkan ke Kraton Plered. Sultan Agung

merupakan raja yang menyadari pentingnya kesatuan di seluruh tanah Jawa.

Daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura ditaklukkan supaya kelak tidak

pertama yang secara besar-besaran dan teratur mengadakan peperangan

dengan Belanda yang hadir lewat kongsi dagang VOC (Vereenigde Oost

Indische Compagnie). Kekuasaan Mataram pada waktu itu meliputi hampir

seluruh Jawa, dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu VOC telah

menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia dan di Indonesia Bagian Timur

(Sudarjanto, 2003: 2).

Pada tahun 1645 Sultan Agung meninggal dengan meninggalkan

Mataram dalam keadaan yang kokoh, aman, dan makmur. Ia diganti oleh

putranya yang bergelar Amangkurat I. Amangkurat I tidak mewarisi sifat-sifat

ayahnya. Pemerintahannya yang berlangsung tahun 1645-1676 diwarnai

dengan banyak pembunuhan/kekejaman. Pada masa pemerintahannya ibukota

kerajaan Mataram dipindahkan ke Kerta yaitu sebuah kota di daerah Bantul

yang sekarang disebut Pleret (Sudarjanto, 2003: 2).

. Pada tahun 1674 pecahlah Perang Trunajaya yang didukung para

ulama dan bangsawan, bahkan termasuk putra mahkota sendiri juga

memberontak melawan Amangkurat I. Ibukota Kerta jatuh dan Amangkurat I

melarikan diri untuk mencari bantuan VOC. sesampainya di Tegalarum,

sebuah kota di dekat Tegal, Jawa Tengah Amangkurat I jatuh sakit dan

akhirnya wafat. Suksesi di kerajaan pun terjadi dan bertahtalah putra mahkota

yang mendukung kebijakan Amangkurat I dan bergelar Amangkurat II atau

dikenal juga dengan sebutan Sunan Amral. Sunan Amangkurat II bertahta

pada tahun 1677-1703. Ia sangat tunduk kepada VOC demi mempertahankan

tahtanya. Pada akhirnya Trunajaya berhasil dibunuh oleh Amangkurat II

perjanjian yang berisi Mataram harus menggadaikan pelabuhan Semarang dan

Mataram harus mengganti kerugian akibat perang (Sudarjanto, 2003: 3).

Hubungan Amangkurat II dengan VOC menjadi tegang dan semakin

memuncak setelah Amangkurat II mangkat (1703) dan digantikan oleh

putranya, Sunan Mas dan bergelar Amangkurat III yang juga menentang VOC.

Pihak VOC mengetahui rasa permusuhan yang ditunjukkan raja baru tersebut,

maka VOC tidak setuju dengan penobatannya. Pihak VOC lantas mengakui

Pangeran Puger sebagai raja Mataram dengan gelar Paku Buwana I. Hal ini

menyebabkan terjadinya perang saudara atau dikenal dengan sebutan Perang

Perebutan Mahkota I (1704-1708). Akhirnya Amangkurat III menyerah dan ia

dibuang oleh VOC. Namun Paku Buwana I harus membayar ongkos perang

dengan menyerahkan Priangan, Cirebon, dan Madura bagian timur kepada

VOC (Sudarjanto, 2003: 4).

Paku Buwana I meninggal tahun 1719 dan digantikan oleh

Amangkurat IV (1719-1727) atau dikenal dengan sebutan Sunan Prabu. ,

dalam pemerintahannya dipenuhi dengan pemberontakan para bangsawan

yang menentangnya, dan seperti bisaa VOC turut andil pada konflik ini,

sehinggga konflik membesar dan terjadilah Perang Perebutan Mahkota II

(1719-1723). VOC berpihak pada Sunan Prabu sehingga para pemberontak

berhasil ditaklukkan dan dibuang VOC ke Sri Langka dan Afrika Selatan.

Sunan Prabu meninggal tahun 1727 dan diganti oleh Paku Buwana II

(1727-1749). Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan China terhadap

VOC (Santosa: 1970: 246)

Hubungan manis Paku Buwana II dengan VOC menyebabkan rasa

pemberontakan terhadap raja. Paku Buwana II menugaskan adiknya, Pangeran

Mangkubumi, untuk membasmi kaum pemberontak dengan janji akan

memberikan hadiah tanah di Sukowati (Sragen sekarang). Usaha Mangkubumi

berhasil. Tetapi Paku Buwana II mengingkari janjinya, sehingga Mangkubumi

berdamai dengan Raden Mas Said dan melakukan pemberontakan

bersama-sama. Mulailah terjadi Perang Perebutan Mahkota III (Santosa: 1970: 245)

Paku Buwana II dan VOC tak mampu menghadapi Pangeran

Mangkubumi dan Mas Said. Karena tekanan yang cukup kuat akhirnya Paku

Buwana II jatuh sakit dan wafat pada tahun1749. Menurut pengakuan VOC

Semarang, saat sakratul maut Paku Buwana II menyerahkan tahtanya kepada

VOC. Sejak saat itulah VOC merasa berdaulat atas Mataram. Atas inisiatif

VOC, putra mahkota dinobatkan menjadi Paku Buwana III (1749).

Pengangkatan Paku Buwana III tidak menyurutkan pemberontakan, bahkan

wilayah yang dikuasai Mangkubumi telah mencapai Yogya, Bagelen, dan

Pekalongan. Namun justru saat itu terjadi perpecahan anatara Mangkubumi

dan Raden Mas Said. Hal ini menyebabkan VOC berada di atas angin. VOC

lalu mengutus seorang Arab dari Batavia bernama Sayid dengan penyamaran

lengkap menggunakan sorban untuk mengajak Mangkubumi berdamai

(Nitinegoro: 1983: 51)

Pangeran Mangkubumi menerima tawaran yang disampaikan oleh

Sayid dengan beberapa syarat yaitu pertama, Mangkubumi harus menjadi raja

yang diangkat oleh rakyatnya dan bukan diangkat oleh VOC, yang kedua

adalah meminta agar Sunan Paku buwana III tetap menjadi raja di Surakarta,

yang ketiga Mangkubumi meminta agar pusaka peninggalan nenek moyang

terakhir adalah menuntut Gubernur Jendral di Belanda harus diganti karena

terlalu bersikap egois dan tidak berpihak kepada rakyatnya. Setelah semua

dipenuhi, terjadilah apa yang sering disebut sebagai Palihan Nagari atau Perjanjian Giyanti (1755). Inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa Mataram

dibagi menjadi dua. Bagian barat dibagikan kepada Pangeran Mangkubumi

yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana, Senapati Ing Ngalaga, Ngabul

Rahman Sayidin Kalipatolah Ingkang Jumeneng Kaping I dan mendirikan

kraton di Yogyakarta. Sedangkan bagian timur diberikan kepada Paku Buwana

III. Mulai saat itulah Mataram dibagi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta

dengan raja Sri Sultan Hamengku Buwana I dan Kasunanan Surakarta dengan

raja Sri Susuhunan Paku Buwana III (Nitinegoro: 1983: 63)

2. 3 Sejarah Bumi Mentaok

Sejarah yang akan terpapar di bawah ini adalah penuturan dari juru

kunci Pertapaan Bang Lanpir. Pada tanggal 11 Maret 2009 penulis berhasil

melakukan wawancara kepada juru kunci kepala Pertapaan Bang Lanpir yaitu

bapak Sarjono. Pada saat itu pak Sarjono menceritakan tentang asal usul Bumi

Mentaok dan bagaimana Bumi Mentaok bisa menjadi tanah yang dipakai Ki

Ageng Pemanahan dan Panembahan Senapati untuk wilayah Mataram Islam

yang Pertama kali.

Bumi mentaok berasal dari kata talok. Kata talok diambil pada saat

Sultan Hadiwijoyo (Sultan Pajang) melakukan tapa Brata di tanah Banyu

Sumurup. Sultan Hadiwijoyo tiba-tiba membuka matanya di saat ia melakukan tapa brata. Di depan matanya berdiri pohon talok. Sultan Hadiwijoyo merasa bahwa pohon itu harus ditebang. Rasa itu muncul semata-mata hanya ia ingin

dan ternyata talok itu tak juga patah ataupun tumbang. Sultan Hadiwijoyo heran akan hal itu. Pada saat itu juga emosinya sudah lepas. Sultan merasa

bahwa ia telah diberi tanda hasil dari pertapaannya. Tanda itu ialah bahwa ia

dan miliknya harus kuat seperti pohon talok itu. Meskipun terlihat kecil, tetapi pohon itu ternyata kokoh maka tanah tempat ia bertapa itu dinamai Bumi

Mentaok dengan harapan agar tempat itu menjadi kuat.

Bumi Mentaok bisa menjadi tanah yang digunakan Ki ageng

Pemanahan dan Panembahan Senapati sebagai wilayah kerajaan Mataram

Islam awal mulanya adalah dari kerajaan Pajang membuka sayembara, siapa

yg bisa mengalahkan Arya Penangsang akan diberikan hadiah berupa Bumi

mentaok yaitu daerah dari gunung kidul hingga Kotagedhe. Kemudian

diadakan perundingan besar untuk merencanakan bagaimana mengalahkan

arya penangsang. Mereka lalu mencari orang yang bisa diandalkan untuk

melawan Arya Penangsang. Ditunjuklah Danang Sutawijaya (nama

Panembahan Senapati). Danang Sutawijaya ditunjuk menjadi utusan karena

dialah anak tertua dari Panembahan Senapati yang bernama R. Bagus Srubut

atau R. Sutawijaya atau disebut R. Ngabehi Loring Pasar. Disebut demikian,

karena berdasarkan atas tempat tinggal yang terletak di utara Pasar Gede (Kota

Gede, sekarang).

Dari saat itu Danang Sutawijaya digembleng oleh Ki Juru Martani untuk

mengolah keberanian. Sutawijaya yang sudah beranjak dewasa itu mengabdi

sebagai Prajurit Tamtama kepada Sultan Hadiwijaya-Pajang hingga

dikukuhkan menjadi Raja, bahkan kemudian menjadi menantu dari Sultan

Panembahan Senapati, sekaligus menjadi penerus Sultan Hadiwijaya-Pajang

sebagai Raja Jawa.

Ki Juru Martani telah mengetahui kelemahan dari Arya Penangsang.

Setelah Danang Sutawijaya menyanggupi dan yakin untuk maju melawan

Arya Penangsang, maka dia dibekali pusaka berupa tombak Kyai Pleret. Ki

Juru Martani kemudian mengatur siasat dan persiapan menyerang. Suatu hari

siasat sudah dilaksanakan dengan tertib. Perjalanan mereka tidak diceritakan,

dengan cepat mereka tiba di tepi sebelah barat Bengawan Sore atau

Bengawan Lanang. Mereka berhenti untuk sekedar melepas lelah dan berbuat

seperti seolah bukan tentara yang hendak berperang. Segala senjata dan

perlengkapan perang disembunyikan dengan sebaik-baiknya. Tempat mereka

berhenti itu sudah dekat sekali dengan perkampungan Arya Penangsang,

hanya terpisah oleh sungai itu. Ki Juru Martani telah membuat surat tantangan

yang isinya sangat menghina Arya Penangsang. Bersama Ki Warantaka dan

Waraseca, Ki Juru Martani mencari tukang rumput (gamel) Arya Penangsang.

Gamel itu lalu dipotong telinganya dan disuruh kembali kepada Arya

Penangsang dan membawa surat tantangan.

Pada saat Patih Jipang yang bernama Mentaun sedang hendak

menghadap Arya Penangsang, ternyata sang Pangeran sedang makan,

sehingga terpaksa menunggu di depan pendapa. Tiba-tiba datanglah si

perumput dengan berlumuran darah. Ditahanlah dia oleh Mentaun. Mentaun

menenangkan perumput itu dan menyuruh menunggu di luar. Patih masuk ke

dalam dan bertemu dengan Arya Penangsang yang sedang makan. Setelah

Mentaun melapor, sang gamel pun meronta kesakitan dan memaksa ikut

marah terlebih saat sang gamel menunjukkan surat tantangan dari Ki Juru Martani. Menurut kepercayaan orang Jawa, pada saat makan tidak boleh

marah. Arya Penangsang sudah kehilangan akal dan hanya emosi lalu

mempersiapkan kuda jantannyanya bernama Gagak Rimang. Dengan

bersenjatakan tombak ia melonpat ke atas kudanya yang lari bagaikan terbang

ke arah Bengawan Sore.

Sementara itu ki Juru telah mempersiapkan sambutan yang hangat bagi

Arya Penangsang. Ketika Arya Penangsang telah terlihat, bende becak pusaka

dari sela dipukul dan berbunyi nyaring, tanda akan mendapat kemenangan.

Ketika Arya penangsang telah tiba di tepi sungai sebelah timur, Danang

Sutawijaya memperlihatkan diri dan mulai menantangnya. Arya Penangsang

menjadi gelap mata dan hanya ada emosi tanpa perhitungan dan

mengesampingkan kelemahannya bahwa Arya Penangsang tidak boleh

menyeberang sungai Bengawan Sore. Arya Penangsang melewati sungai itu

dalam hujan panah dan senjata lain yang dilontarkan oleh para prajurit.

Sesampainya di seberang, Arya Penangsang segera mengamuk. Melihat

pasukannya bubar, Danang Sutawijaya menyerang dengan bersenjatakan

tombak Kyai Plered, waktu itu kebetulan ia naik kuda betina. Gagak Rimang menjadi gembira melihat kuda betina dan ia lari tak terkendalikan. Danang

Sutawijaya cepat-cepat turun dari kudanya dan Arya Jipang sibuk

mengendalikan si Gagak Rimang lalu Danang Sutawijaya menusuknya dengan

tombak. Arya Penangsang Jatuh dan masih ingin membalas tetapi karena

sudah lemas, Danang Sutawijaya melingkarkan usus Arya Penangsang yang

penangsang menghunus kerisnya dan tanpa sengaja memotong ususnya sendiri

dan akhirnya dia tewas.

Kembali pada perjanjian awal dari kraton Pajang. Siapa yang bisa

membunuh Arya Penangsang, akan dianugrahi Bumi Mentaok yaitu tanah dari

Kota Gedhe hingga Gunung Kidul. Ki Penjawi dan Pemanahan dipanggil

Sultan Hadiwijaya untuk menerima ucapan terima kasih dan hadiah berupa

Bumi Mentaok.

2. 4 Bang Lanpir sebagai Tempat Diterimanya Wahyu Kelapa versi

JuruKunci

Juru kunci menceritakan bagaimana Bang Lanpir bisa menjadi tempat

diterimanya Wahyu Kelapa atau wahyu degan oleh Ki Ageng Pemanahan.

Cerita dari juru kunci ini didapat dari wawancara pribadi penulis dan bapak

Suraksa Cempakasari pada tanggal 7 Maret 2011. Cerita wahyu kelapa yang

dituturkan oleh juru kunci hanyalah sepenggal kisah ringkas seperti berikut.

Pencarian wahyu Keraton Mataram itu konon merupakan petunjuk

Sunan Kalijaga kepada Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng

Giring disuruh menanam sepet (sabut kelapa kering), yang kemudian tumbuh

menjadi pohon kelapa yang menghasilkan degan (buah kelapa muda).

Sedangkan Ki Ageng Pemanahan melakukan tirakat di Kembang Semampir

(Bang Lanpir), Panggang, Gunung Kidul.

Menurut wisik 'bisikan gaib' yang didapat, air degan milik Ki Ageng

Giring itu harus diminum saendhegan (sekaligus habis) agar kelak dapat

menurunkan raja. Ki Ageng Giring berjalan-jalan ke ladang terlebih dulu agar

dengan sekali minum. Namun sayang, ketika Ki Ageng Giring sedang di

ladang, Ki Ageng Pemanahan yang baru pulang dari bertapa di Bang Lanpir

singgah di rumahnya, dalam keadaan haus ia meminum air kelapa muda itu

sampai habis dengan sekali minum.

Betapa kecewa perasaan Ki Ageng Giring melihat kenyataan itu

sehingga dia hanya bisa pasrah, namun ia menyampaikan maksud kepada Ki

Ageng Pemanahan agar salah seorang anak keturunannya kelak bisa turut

menjadi raja di Mataram. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kesempatan

menjadi raja Mataram pupus sudah, tinggal harapan panjang yang barangkali

bisa dinikmati pada generasi ke tujuh.

Rupanya Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan terlibat dalam

pembicaraan penting mengenai Wahyu. Mereka mencari Petunjuk dengan

melakukan tirakat, berpuasa dan berdoa memohonkan petunjuk serta arahan

dari Sang Pencipta Jagad. . Ki Ageng Giring tirakat untuk memperoleh Wahyu

Mataram di Kali Gowang. Istilah gowang konon berasal dari suasana batin

yang kecewa (gowang) karena gagal meminum air degan oleh karena telah

didahului oleh Ki Ageng Pemanahan. Sedangkan Ki ageng Pemanahan

melakukan tirakat di luar rumah Ki ageng Giring. Cukup menyita banyak

waktu hingga menjelang malam hari itu keduanya berkesepakat menyebut

nama wahyu yang diperoleh mereka dengan “Wahyu Kelapa”.

Mereka melanjutkan pembicaraan mengenai berbagai kisah,

cerita-cerita masa lalu, cariyos-cariyos, dan pengetahuan tentang Wahyu dari

kerajaan-kerajaan sebelumnya juga menjadi topik pembicaraan. Berlanjut

agama Islam dan seterusnya hingga zaman Kerajaan Pajang saat itu yang silih

berganti serta turun-temurun.

Dalam diskusi mengenai Wahyu tersebut kemudian diakhiri oleh

permintaan dari Ki Ageng Giring agar diberikan jatah, kewenangan untuk

saling mengisi harapan kemuliaan di masa mendatang tentang Tumuruning

Wahyu kepada keturunan dari Kyai Ageng Giring. Diusulkan agar Ki Ageng

Pemanahan akan memberikan kemuliaan secara bergantian kepada Ki Ageng

Giring. Rupanya Ki Ageng Pemanahan tidak menyetujuinya. Beberapa kali Ki

Ageng Giring meyakinkan tindakan untuk membagi kemuliaan bersama

Pemanahan dalam hitungan kedua, yaitu akan jatuh bergantian setelah

berselang hingga generasi kedua. Akan tetapi, Pemanahan masih tetap

berpendirian sama. Demikian seterunya desakan Ki Ageng Giring memohon

kembali agar untuk generasi keenam dan generasi ketujuh dalam pergantian

kemuliaan itu cukup memberikan alasan atas semua peristiwa.

Untuk permohonan terakhir itu, Ki Ageng Pemanahan dapat

memahami perjuangan Ki Ageng Giring. Penghargaan itu kemudian menjadi

kesepakatan dari mereka bahwa salah satu ketentuan bahwa setelah enam

generasi pemangku keraton dipegang oleh keturunan dari Ki Ageng

Pemanahan, barulah diberikan kepada pemangku keraton yang masih

keturunan langsung dari Ki Ageng Giring. Demikian seterusnya, hingga

akhirnya selalu terjadi pengulangan kembali Pemangku Adat Jawa, yang

bersumber atas keturunan kedua Ki Ageng tersebut.

Pembagian kekuasaan antara keturunan Ki Ageng Pemanahan dan Ki

Ageng Giring bisa dilihat dari urutan penguasa Mataram. Dapat dilihat bahwa

1. Panembahan Senapati, putra Ki Ageng Pemanahan atau Kyai Ageng

Mataram,

2. Digantikan oleh Susuhunan Adi-Prabu Hanyakrawati, putra

Panembahan Senapati,

3. Digantikan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma, putra Adi-Prabu

Hanyakrakusuma,

4. Dilanjutkan oleh Hamangkurat Agung (Tegal-Arum), putra Sultan

Agung Hanyakrakusuma,

5. Dikukuhkannya Hamangkurat Amral, putra Hamangkurat

Agung/Tegal-Arum,

6. Pangeran Puger bergelar Paku Buwana I (adik Hamangkurat Amral),

putra Hamangkurat Agung/Tegal-Arum.

Nama urutan yang disebut terakhir merupakan nama istilah baru bagi

penerus Mataram yang tidak lagi mengikuti pola “ayah-anak” secara langsung.

Jika diteliti lebih lanjut, ternyata Paku Buwana I tersebut juga masih keturunan

dari Kyai Ageng Giring yang diambil menurut garis ibu (Jawa: pancer puteri). Silsilah dan asal-usul dari Pangeran Puger itu baru diketahui setelah beliau

bertahta sebagai Paku Buwana I-Mataram. Tinjauan silsilah Raja-raja

Mataram sejak pembentukannya, ternyata menjadi catatan yang tidak

terlupakan, sekaligus menjadi cerita dari sekalian krandhah (kerabat, saudara,

dan keturunan/trah) Mataram agar selalu mengenang adanya Wahyu Kelapa

2. 5 Sejarah Bangunan Bang Lanpir

Pertapaan Bang Lanpir dahulunya sempat tidak diketahui di mana

letaknya. Pihak Kraton hanya mengetahui letak desanya saja tanpa

mengetahui letak pertapaan secara pasti. Melalui laku mistik dan memohon petunjuk kepada Tuhan, Sri Sultan HB IX memerintahkan penasihat

spiritualnya yaitu Ki Mataram dan murid-muridnya untuk membantu

pencarian jejak pertapaan. Pertapaan Bang Lanpir dibangun kembali pada

tahun 1975. Pembangunan kembali Pertapaan Bang Lanpir diprakarsai karena

perintah Sri Sultan Hamengkubuono IX dengan maksud untuk

memonumenkan tempat yang dianggap sangat bersejarah untuk Kraton

Yogyakarta. Orang-orang yang membangun adalah Bapak Sukadi yang

menjabat kepala PU saat itu, Bapak Darmakum yang saat itu menjabat sebagai

Bupati Gunung Kidul, Bapak Sintarjo dan Bapak Prodjo Saputro yang pada

saat itu menjabat sebagai anggota DPR Kabupaten Gunung Kidul. Semua

orang yang ikut membangun adalah murid dari Ki Metaram. Ki Metaram

adalah Penasehat spiritual Sri Sultan HB IX. (Sukadi, wawancara pribadi, 18

Februari 2011)

Pembangunan kembali Pertapaan Bang Lanpir bertujuan untuk

mengonservasi tempat bersemedi Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan

Senapati. Dibuatlah patung tiga tokoh yang berperan besar dalam Bang Lanpir

dan Mataram Islam untuk mengenang mereka. Tokoh yang dibuatkan patung

adalah Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Martani, dan Panembahan Senapati

(Sukadi, wawancara pribadi, 18 Februari 2011)

Untuk dapat sampai ke tempat pertapaan ini pengunjung harus