6 2.1.1. Klasifikasi

Klasifikasi tumbuhan bakau (Rhizophora mucronata) menurut Duke (2006) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Mytales

Famili : Rhizophoraceae

Genus : Rizhophora

Spesies : Rizhophora mucronata Lamk.

Gambar 1. Daun Rhizophora mucronata Lamk (Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar 1 merupakan contoh sampel daun Rhizophora mucronata Lamk. yang berasal dari Kawasan Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara. Identifikasi mangrove ini berdasarkan pada buku Flora of Java (1963) dan buku Panduan Mangrove di Indonesia (2003).

2.1.2. Karakteristik Biologi

Nama daerah Rhizophora mucronata adalah bakau, bakau gundul, bakau, genjah dan bangko. Tanaman ini termasuk ke dalam Famili Rhizophoraceae dan banyak ditemukan pada daerah berpasir serta daerah pasang surut air laut.

Tanaman bakau dapat tumbuh hingga ketinggian 35-40 m. Tanaman bakau memiliki batang silindris, kulit luar berwarna cokelat keabu-abuan sampai hitam, pada bagian luar kulit terlihat retak-retak. Bentuk akar tanaman ini menyerupai akar tunjang (akar tongkat). Akar tunjang digunakan sebagai alat pernapasan karena memiliki lentisel pada permukaannya. Akar tanaman tersebut tumbuh menggantung dari batang atau cabang yang rendah dan dilapisi semacam sel lilin yang dapat dilewati oksigen tetapi tidak tembus air (Murdiyanto 2003).

Tanaman bakau memiliki daun melonjong, berwarna hijau dan mengkilap dengan panjang tangkai 17-35 mm. Tanaman ini umumnya memiliki bunga berwarna kuning yang dikelilingi kelopak berwarna kuning-kecoklatan sampai kemerahan. Proses penyerbukan dibantu oleh serangga dan terjadi pada April sampai dengan Oktober. Penyerbukan menghasilkan buah berwarna hijau yang umumnya memiliki panjang 36-70 cm dan diameter 2 cm (Kusmana et al., 2003).

2.2. Tinjauan Umum Udang Windu (Penaeus monodon) 2.2.1. Klasifikasi dan Ciri Morfologi

Secara internasional, udang windu dikenal sebagai black tiger, tiger

shrimp, atau tiger prawn. Istilah tiger ini muncul karena corak tubuhnya berupa

garis-garis loreng mirip harimau, tetapi warnanya hijau kebiruan. Udang windu menyandang nama ilmiah Penaeus monodon. Udang ini termasuk golongan

crustaceae (udang-udangan) dan dikelompokkan sebagai udang laut atau udang

penaeidae. Penggolongan udang windu secara lengkap berdasarkan ilmu taksonomi hewan menurut Amri (2003) dipaparkan sebagai berikut :

Filum : Arthropoda

Kelas : Crustacea

Famili : Penaeidae

Genus : Penaeus

Spesies : Penaeus monodon

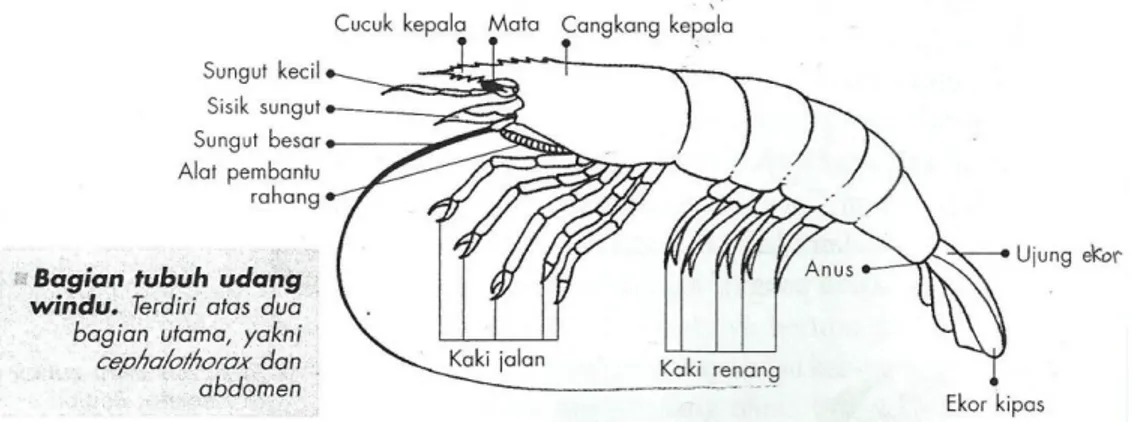

Ditinjau dari morfologinya, tubuh udang windu terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian kepala hingga dada dan abdomen yang meliputi bagian perut dan ekor. Bagian kepala hingga dada disebut cephalothorax, dibungkus kulit kitin yang tebal atau carapace. Bagian ini terdiri dari kepala dengan 5 segmen dan dada

dengan 8 segmen. Bagian abdomen terdiri atas 6 segmen dan 1 ekor (telson) (Murtidjo 2003).

Bagian depan kepala yang menjorok merupakan kelopak kepala yang memanjang dengan bagian pinggir bergerigi atau disebut juga dengan cucuk (rostrum). Cucuk di kepala memiliki 7 buah gerigi di bagian atas dan 3 buah gerigi di bagian bawah. Sementara itu, di bawah pangkal kepala terdapat sepasang mata. Bagian cephalothorax memiliki beberapa anggota tubuh yang berpasangan, yakni sungut mini (antenulla), sirip kepala (skopocherit), sungut besar (antenna), rahang (mandibulla), dan alat pembantu rahang (maxilla) (Amri 2003).

Bagian dada Penaeus monodon memiliki tiga pasang maxilliped yang berfungsi untuk berenang serta membantu mengonsumsi makanan. Bagian badan memiliki lima pasang kaki renang yang berguna untuk berenang serta sepasang uropoda untuk membantu melakukan gerakan melompat dan naik turun (Murtidjo 2003). Bagian tubuh udang windu dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 2. Bagian Tubuh Udang Windu (Penaeus monodon) (Sumber: Amri 2003)

Jenis kelamin udang windu mudah dibedakan dengan melihat ciri luarnya. Alat kelamin udang windu betina disebut dengan thelcum. Letak thelcum di antara kaki jalan (periopoda) keempat dan kelima. Thelcum ini membentuk garis tipis dan akan melebar setelah terjadi fertilisasi (perkawinan). Sementara itu, alat kelamin jantan disebut dengan petasma. Alat kelamin ini berupa tonjolan di antara kaki renang pertama. Udang betina lebih cepat tumbuh daripada udang jantan sehingga pada umur yang sama, tubuh udang betina lebih besar daripada udang

jantan. Panjang dan berat udang windu hasil tangkapan dari laut bisa mencapai 35 cm dan 260 gram/ekor. Jika dipelihara di tambak, panjang tubuh maksimum udang windu bisa mencapai 20-25 cm dan berat rata-rata 140 gram/ekor (Amri 2003).

Warna udang windu alam sangat bervariasi, mulai dari merah sampai hijau kecokelatan. Udang yang dipelihara dan dibesarkan dalam tambak memiliki warna lebih cerah, yaitu hijau kebiruan. Warna tersebut berhubungan erat dengan kandungan pigmen dalam makanan yang dikonsumsi. Semakin tinggi pigmen karotenoid atau axantin dalam makanannya, warna kulit udang akan semakin gelap (Murtidjo 2003).

2.2.2. Habitat dan Daerah Penyebaran

Habitat udang windu muda adalah air payau, misalnya muara sungai dan pantai. Semakin dewasa, udang semakin menyukai hidup dasar laut. Udang windu digolongkan jenis binatang euryhaline atau binatang air yang dapat hidup dalam kisaran garam 3% - 45% (pertumbuhan optimal pada salinitas 15% - 30%). Binatang ini aktif pada malam hari, sementara pada siang hari lebih suka membenamkan diri di tempat teduh atau lumpur (Murtidjo 2003).

Faktor pembatas pertumbuhan udang windu adalah suhu dan oksigen terlarut. Kisaran suhu optimum untuk pertumbuhan udang windu adalah 26-32º C, sementara kandungan oksigen terlarutnya sebanyak 4-7 ppm. Jika dipelihara di tambak dari ukuran benih, udang windu akan mencapai ukuran panen setelah dipelihara 4-6 bulan (Amri 2003).

2.2.3. Sifat Biologis

Setelah udang windu dewasa, dalam waktu 1-2 tahun kemudian akan mati. Sifat umum udang windu sama dengan udang jenis lainnya, yakni pada periode tertentu mengalami pergantian kulit (molting). Hal ini terjadi karena kulit udang tidak elastis sehingga setiap terjadi perkembangan tubuh (bertambah ukuran), udang harus mengganti kulit (carapace) atau cangkangnya yang sudah sempit (Amri 2003).

Secara alami, pergantian kulit pada udang windu merupakan petunjuk adanya pertumbuhan. Setelah kulit lama terlepas dari tubuh, udang dalam keadaan lemah karena kulit baru belum mengeras (Murtidjo 2003).

Udang windu bersifat nocturnal, artinya aktif mencari makan dan beraktivitas pada malam hari atau pada suasana gelap. Sebaliknya, pada siang hari aktivitasnya menurun dan lebih banyak membenamkan dirinya dalam lumpur atau pasir. Makanan udang windu bervariasi, baik jenis maupun komposisinya, tergantung umurnya. Namun, umumnya udang bersifat karnivora (pemakan hewan) (Amri 2003).

2.2.4. Perkembangbiakan

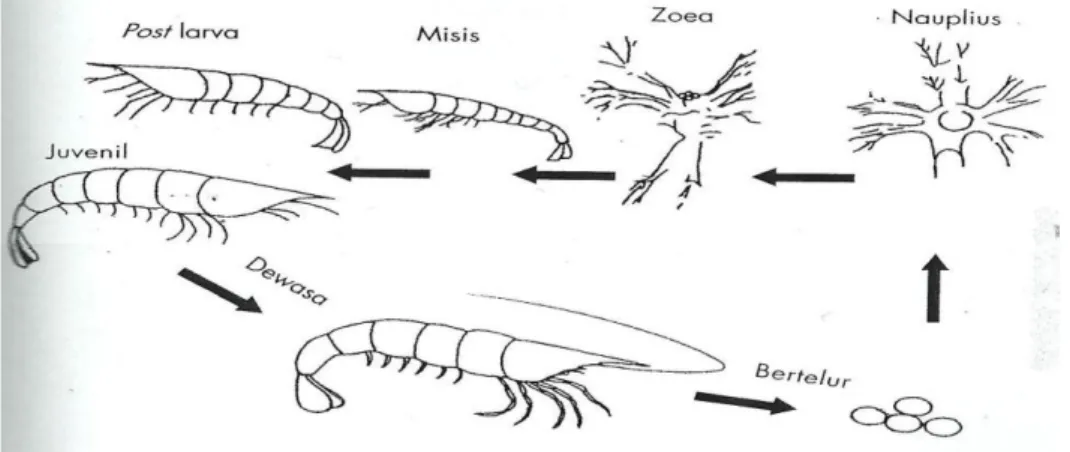

Pemijahan terjadi tatkala udang jantan mengeluarkan spermatozoa dari alat kelamin jantan (petasma) kemudian memasukkannya ke dalam alat kelamin betina (telichum) udang betina. Setelah terjadi kontak langsung, induk betina akan mengeluarkan sel telur sehingga terjadilah pembuahan. Telur yang sudah menetas akan menjadi larva yang bersifat planktonik (melayang) dan akan naik ke permukaan air. Dalam satu kali musim pemijahan, seekor induk betina menghasilkan telur sebanyak 200.000-500.000 butir (Amri 2003). Siklus udang windu dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Siklus Hidup Udang Windu (Penaeus monodon) (Sumber: Amri 2003)

Menurut (Amri 2003), setelah telur menetas, larva udang windu mengalami perubahan bentuk beberapa kali seperti berikut ini:

1. Periode nauplius atau periode pertama larva udang. Periode ini dijalani selama 46-50 jam dan larva mengalami enam kali pergantian kulit.

2. Periode zoea atau periode kedua. Periode ini memerlukan waktu sekitar 96-120 jam dan pada saat itu larva mengalami tiga kali pergantian kulit.

3. Periode mysis atau periode ketiga. Periode ini memerlukan waktu 96-120 jam dan larva mengalami pergantian kulit sebanyak tiga kali.

4. Periode post larva (PL) atau periode keempat. Udang windu mencapai sub-stadium post larva sampai 20 tingkatan. Ketika mencapai periode ini, udang lebih menyukai perairan payau dengan salinitas 25-35‰ dengan temperatur 25ºC - 29ºC.

5. Periode juvenil atau periode kelima. Juvenil merupakan udang muda yang menyukai perairan dengan salinitas 20-25‰.

6. Periode udang dewasa. Periode ini berlangsung setelah periode juvenil hingga udang siap berkembang biak. Setelah matang kelamin dan matang gonad, udang dewasa akan kembali ke laut dalam untuk melakukan pemijahan. Udang dewasa menyukai perairan payau dengan salinitas 15-20‰.

Pada usia 1,5 tahun di habitatnya, udang windu sudah dewasa kelamin. Apabila musim kawin tiba, udang dewasa hijrah ke tengah laut yang dalam untuk melakukan perkawinan pada malam hari. Saat bulan purnama merupakan waktu terjadinya perkawinan massal (Murtidjo 2003).

2.2.5. Kualitas Air

Dalam budidaya udang, kualitas maupun kuantitas air memegang peranan yang sangat penting. Untuk mempertahankan agar kualitas air tetap baik, air harus selalu diganti dengan sistem pengaliran, aerasi, pemberian makanan yang tidak berlebihan, serta pembersihan kotoran dengan penyifonan (Murtidjo 2003).

Beberapa parameter kualitas air yang perlu diperhatikan antara lain oksigen terlarut, salinitas, pH dan suhu (Amri 2003).

a. Oksigen Terlarut

Oksigen dibutuhkan udang untuk bernapas. Ketersediaan oksigen di dalam air sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang. Oksigen yang bisa dimanfaatkan udang adalah oksigen terlarut dalam air. Kandungan oksigen terlarut yang baik untuk kehidupan udang adalah 4-8 ppm. Pengukuran menggunakan DO meter (Dissolved Oxygen Meter) (Amri 2003).

b. Salinitas

Secara sederhana, salinitas disebut juga dengan kadar garam atau tingkat keasinan air. Sementara itu, secara ilmiah, salinitas didefinisikan dengan total padatan dalam air setelah semua karbonat dan senyawa organik dioksidasi, dan bromida serta iodida dianggap sebagai klorida. Besarnya salinitas dinyatakan dalam permill (‰) atau ada juga yang menyebutnya dengan gram per kilogram. Untuk mengukur salinitas air tambak secara praktis dapat digunakan salinometer atau refraktometer (Amri 2003).

Udang windu menyukai air bersalinitas 10-35 ‰. Salinitas ini lebih rendah daripada salinitas yang dikehendaki udang jenis lain. Salinitas untuk pertumbuhan udang windu yang baik diperoleh pada kisaran 19-35 ‰. Penurunan salinitas air tambak di bawah 10‰ sebaiknya dihindari karena kondisi udang menjadi lemah, warna tubuhnya lebih biru, dan peka terhadap serangan penyakit (Amri 2003).

c. Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman disebut juga dengan pH. Nilai pH normal untuk tambak udang windu adalah 6-9. Nilai pH di atas 10 dapat membunuh udang, sementara nilai pH di bawah 5 mengakibatkan pertumbuhan udang terhambat. Pengukuran pH umumnya dilakukan dengan pH meter. Selain sulit diaplikasikan di lapangan dan harga pH meter juga relatif mahal. Namun, jika tersedia dana dan tenaga terlatih, penggunaan pH meter disarankan karena hasilnya cukup baik dan akurat (Amri 2003).

d. Suhu

Suhu atau temperatur merupakan salah satu faktor penentu kehidupan udang windu. Kisaran suhu air tambak yang baik bagi kehidupan udang windu adalah 25-30º C. Perubahan suhu yang bisa ditoleransi tidak lebih dari 2º C. Karena itu, harus dihindari perubahan suhu secara mendadak karena akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan udang (Amri 2003).

Jika suhu air tambak turun hingga di bawah 25º C, daya cerna udang windu terhadap makanan yang dikonsumsi berkurang. Sebaliknya, jika suhu naik hingga lebih dari 30º C, udang windu akan mengalami stres karena kebutuhan oksigennya semakin tinggi. Sementara itu, jika suhu air berada di bawah 14º C, udang windu bisa mengalami kematian. Biasanya, suhu air tambak diukur dengan thermometer (Amri 2003).

2.3. Tinjauan Umum Bakteri Vibrio harveyi 2.3.1. Klasifikasi

Dalam Bergey’s Manual edisi ke-9 (Holt et al., 1994), klasifikasi bakteri

Vibrio harveyi adalah sebagai berikut :

Kingdom : Prokaryota Divisi : Bacteria Ordo : Eubacteriales Family : Vibrionaceae Genus : Vibrio

Spesies : Vibrio harveyi

Gambar 4. Vibrio harveyi (Sumber: http://web.mst.edu)

2.3.2. Karakteristik Biologi

Ciri bakteri Vibrio adalah bentuknya seperti batang pendek, tidak membentuk spora, sumbu melengkung atau lurus, ukurannya 0,51 mm x 1-2 mm, bersifat gram negatif, tumbuh baik pada kadar NaCl 1-1,5 %, terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk s atau spiral. Vibrio harveyi umumnya hidup di air laut dan payau, terutama air dangkal serta musim dimana temperatur air menjadi tinggi (Kabata 1985 dalam Prajitno 2005), ditemukan di habitat-habitat akuatik, sebagian pada air laut, lingkungan estuarin dan berasosiasi dengan hewan laut. Bakteri Vibrio spp termasuk jenis bakteri halofit. Dapat tumbuh secara optimum pada salinitas 20 - 30 ppt, dan dapat tumbuh dengan baik pada kondisi alkali, yaitu pH optimum berkisar antara 7,5 - 8,5 (Prajitno 2005).

Bakteri Vibrio spp termasuk bakteri kemoorganotropik dan berbiak dengan cara aseksual. Bakteri dapat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang pada batas-batas suhu tertentu. Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri Vibrio spp berkisar antara 30-35ºC. sedangkan pada suhu 4ºC dan 45ºC bakteri tidak dapat tumbuh dan pada suhu 55ºC akan mati (Prajitno 2005).

Bakteri Vibrio sp. merupakan bakteri patogen yang berbahaya bagi udang windu. Bakteri patogen dapat dibedakan atas dua tipe yaitu patogen obligate dan

patogen non obligate. Patogen obligate yaitu patogen yang dapat menimbulkan

penyakit setiap kali kontak dengan inangnya atau dengan kata lain bakteri ini dapat hidup dan berkembang jika mendapatkan inang, sedangkan pathogen non

obligate yaitu patogen yang dapat hidup dan berkembang biak di dalam inang

maupun bebas di luar inang, seperti Vibrio sp. Menurut Sukenda dan Wakabayashi (2001), permukaan tubuh adalah tempat media masuknya bakteri ke dalam tubuh inang dan daerah ini dapat menjadi gerbang utama untuk menyebabkan infeksi. Pada saat kondisi kulit inang (kutikula) atau permukaan tubuh lainnya mengalami luka, maka sangat memungkinkan bakteri patogen untuk masuk (Naiborhu 2002).

2.4. Vibriosis pada Udang Windu (Penaeus monodon)

Penyakit udang berpendar yang disebabkan oleh Vibrio harveyi disebut vibriosis. Vibriosis sering pula dikatakan sebagai penyakit udang menyala, karena udang yang terinfeksi terlihat bercahaya pada malam hari (Seng 1994), dan merupakan penyakit yang umum dijumpai dan merupakan masalah yang serius di seluruh usaha budidaya ikan di laut dan air payau di dunia (Prajitno 2005).

Gambar 5. Post Larva Udang Penaeus yang Menderita Penyakit Vibriosis (Sumber: Hidayat 2011)

Vibriosis bersifat akut dan ganas, karena dapat memusnahkan populasi

udang dalam tempo 1-3 hari sejak gejala awal tampak. Udang yang terserang sangat sulit untuk diselamatkan sehingga seluruh udang yang ada terpaksa dibuang atau dimusnahkan. Penularannya dapat langsung melalui air atau kontak langsung antar udang dan menyebar sangat cepat pada udang yang dipelihara pada kepadatan tinggi (Prajitno 2005).

Widanarni (2000) menemukan bahwa pada tempat pembenihan udang, spesies Vibrio telah mengkolonisasi larva udang hingga pasca larva, bahkan sejak fase telur. Penyakit vibriosis pada stadia larva terdiri dari penyakit udang berpendar dan udang bengkok. Udang yang terserang penyakit ini menunjukkan perubahan pada fase post larva tubuh udang yang transparan menjadi putih pucat. Kematian tertinggi biasanya terjadi pada saat stadia post larva dan juvenil.

A. Udang tampak normal B. Udang berpendar pada cahaya gelap Gambar 6. Vibriosis pada Udang Windu

(Sumber: Hidayat 2011)

Ciri-ciri lain udang yang terserang vibriosis antara lain kondisi tubuh lemah, berenang lambat, nafsu makan hilang, badan mempunyai bercak merah-merah pada pleopoda dan abdominal serta pada malam hari terlihat menyala (Al Rozi 2008).

2.5. Kandungan Metabolit Sekunder Sebagai Antibakteri

Metabolit sekunder didefinisikan sebagai senyawa non nutrisi yang dihasilkan oleh suatu jenis organisme yang dapat memberikan dampak pada pertumbuhan, kesehatan maupun perilaku pada organisme lain. Metabolit sekunder mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, berfungsi melindungi untuk meningkatkan kemampuan organisme bersaing dengan organisme lain dalam suatu habitat atau berperan sebagai sarana untuk melindungi diri (Efni 1991

dalam Tania 2011).

Bakterisida alami juga merupakan produk metabolit sekunder yang dapat berupa senyawa-senyawa kimia tunggal atau campuran senyawa kimia dalam bentuk ekstrak atau fraksi ekstrak yang diperoleh dari tumbuhan dan atau mikroorganisme yang bersifat toksik terhadap herbivora, mikroba atau bakteri patogen (Yulian 2011).

Suatu senyawa antimikrobial yang terdapat pada tumbuhan mangrove dapat bersifat bakteristatik dan bakterisidal, tergantung kepada mekanisme dan konsentrasi obat. Obat dapat bersifat bakteristatik pada konsentrasi minimum

tertentu dan jika bahan antimikrobial dihilangkan, perkembangbiakan bakteri akan berjalan kembali seperti semula (hanya berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri). Akan tetapi obat yang bersifat bakterisidal akan mempunyai kemampuan untuk membunuh bakteri (Naiborhu 2002).

Beberapa bahan aktif yang berfungsi sebagai bahan antimikroba yang terdapat dalam tumbuhan mangrove, seperti flavonoid, saponin, diterpenoid, triterpenoid, fenolik, tanin. Mekanisme kerja bahan aktif dalam mematikan bakteri dilakukan dengan cara mendenaturasi protein dan merusak membran sel bakteri dengan cara melarutkan lemak yang terdapat pada dinding sel. Senyawa ini mampu melakukan migrasi dari fase cair ke fase lemak. Kerusakan pada membran sel mengakibatkan terhambatnya aktivitas dan biosintesa enzim-enzim spesifik yang diperlukan dalam reaksi metabolisme dan kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kematian pada bakteri (Naiborhu 2002).

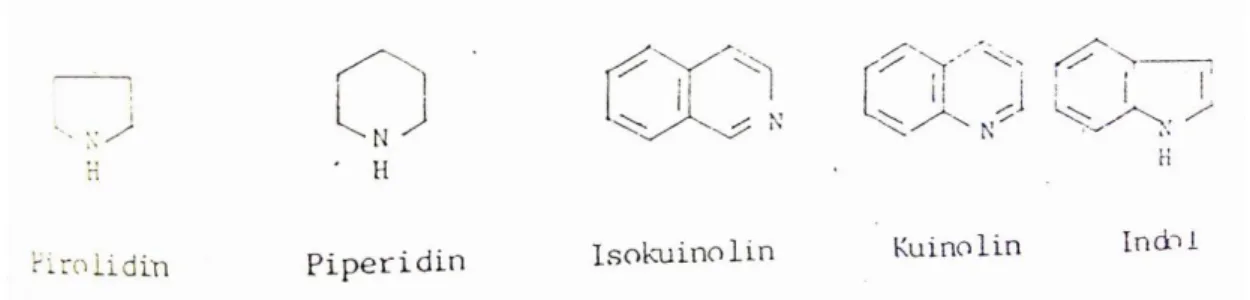

2.5.1. Alkaloid

Alkaloid adalah senyawa kimia tanaman hasil metabolit sekunder yang merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. Umumnya, alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan, sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid biasanya tanpa warna, kebanyakan berbentuk kristal tetapi hanya sedikit yang berupa cairan (misalnya nikotina) pada suhu kamar (Harborne 1984 dalam Priyanto 2012).

Menurut Achmad (1985), hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai keaktifan biologis tertentu, ada yang sangat beracun tetapi ada pula yang sangat berguna dalam pengobatan. Alkaloid dapat ditemukan dalam berbagai tumbuhan seperti biji, daun, ranting dan kulit kayu. Suatu cara untuk mengklasifikasikan alkaloid ialah cara yang didasarkan pada jenis cincin heterosiklik nitrogen yang merupakan bagian dari struktur molekul. Menurut klasifikasi ini, alkaloid dapat dibedakan atas beberapa jenis, seperti alkaloid pirolidin, alkaloid piperidin, alkaloid isokuinolin, alkaloid indol, alkaloid kuinolin dan sebagainya (Gambar 7).

Gambar 7. Struktur Senyawa-senyawa Alkaloid (Sumber: Achmad 1985)

2.5.2. Flavonoid

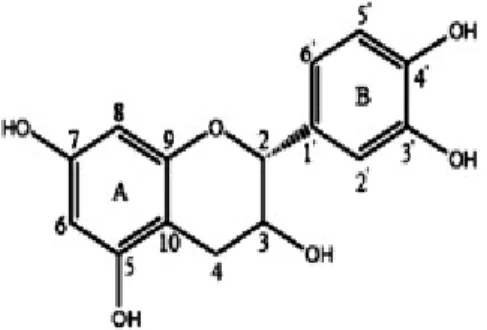

Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenolik di samping fenol sederhana, fenilpropanoid dan kuinonfenolik (Harborne 1987). Dalam tumbuhan, aglikon flavonoid terdapat dalam berbagai bentuk dan struktur. Semuanya mengandung 15 atom C dalam inti dasarnya yang tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6, yaitu dua cincin aromatic yang dihubungkan oleh tiga macam bentuk struktur yaitu isoflavonoid, neoflavonoid dan flavonoid (Marpaung 2004). Berikut struktur umum flavonoid dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8. Struktur Umum Flavonoid (Sumber: intermediary-blog.blogspot.com)

Flavonoid dalam tumbuhan terdapat sebagai campuran, seringkali terdiri atas flavonoid yang berbeda golongan. Penggolongan jenis flavonoid didasarkan pada sifat kelarutan dan reaksi warna. Flavonoid merupakan senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus hidroksil yang tidak tersubtitusi. Pelarut polar seperti etanol, metanol, etil asetat, atau campuran dari pelarut tersebut dapat digunakan untuk mengekstrak flavonoid dari jaringan tumbuhan (Akbar 2010).

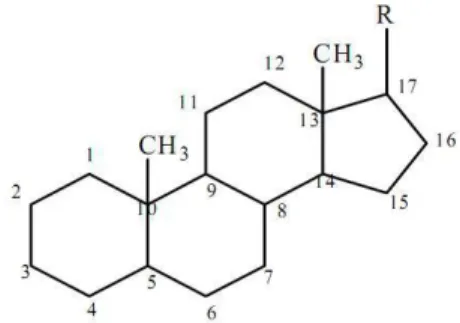

2.5.3. Steroid/Triterpenoid

Steroid/Triterpenoid adalah senyawa dengan kerangka karbon yang disusun dari 6 unit isoprena dan dibuat secara biosintesis dari skualen, suatu C30 hidrokarbon asiklik. Triterpenoid mempunyai struktur siklik yang relatif kompleks, terdiri atas alkohol, aldehid atau asam karboksilat. Senyawa ini umumnya berbentuk kristalin dan mempunyai titik lebur tinggi. Steroid yang dites dengan menggunakan reaksi Liebermann-Burchard (asam asetat anhidridat - H2SO4 pekat), akan membentuk warna biru hijau untuk sebagian besar triterpen dan sterolnya (Sirait 2007). Gambar 9 merupakan struktur steroidnya.

Gambar 9. Struktur Umum Steroid (Sumber: endiferrysblog.blogspot.com)

2.5.4. Saponin

Saponin merupakan glikosida yang apabila dihidrolisis secara sempurna akan menghasilkan gula dan satu fraksi non-gula yang disebut sapogenin atau genin. Gula-gula yang terdapat dalam saponin jumlah dan jenisnya bervariasi, diantaranya glukosa, galaktosa, arabinosa, ramnosa, serta asam galakturonat dan glukoronat (Priyanto 2012). Gambar struktur saponin disajikan pada Gambar 10.

Gambar 10. Struktur Saponin (Sumber: Markham 1982)

2.5.5. Tanin

Tanin adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan. Senyawa tanin merupakan turunan polifenol dengan karakteristiknya yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan makromolekul lainnya. Umumnya senyawa tanin larut dalam air (polar). Secara kimia terdapat dua jenis tanin, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terkondensasi tersebar luas pada tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan berkayu. Tanin terhidrolisis penyebarannya terbatas pada tumbuhan berkeping dua (Harborne 1984).

Sumber tanin di Indonesia salah satunya diperoleh dari beberapa jenis bakau. Senyawa tanin seringkali menyebabkan beberapa tumbuhan memiliki rasa sepat sehingga dihindari oleh banyak hewan pemangsanya. Adanya senyawa tanin di dalam rumen sapi menyebabkan populasi bakteri proteolitik Lotus corniculatus mengalami penurunan. Senyawa tanin akan berikatan langsung dengan dinding sel, membran dan protein ekstrakseluler pada bakteri (Priyanto 2012). Gambar 11 merupakan struktur dari senyawa tanin.

Gambar 11. Struktur Tanin (Sumber: Oladoja et al. 2010)

2.6. Metode Isolasi Metabolit Sekunder 2.6.1. Ekstraksi

Tumbuhan sudah dikenal sejak lama mengandung komponen metabolit sekunder yang umumnya terdapat dalam daun, bunga, akar, buah dan biji. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan komponen metabolit sekunder, salah satunya dengan menggunakan ekstraksi. Menurut Harborne (1987), ekstraksi

merupakan proses penarikan komponen atau zat aktif suatu simplisia dengan menggunakan pelarut tertentu.

Proses ekstraksi bertujuan untuk mendapatkan bagian-bagian tertentu dari bahan yang mengandung komponen-komponen aktif. Pembagian jenis ekstraksi dapat juga dilakukan menurut pelarut yang digunakan. Pada pembagian ini, ekstraksi dibagi menjadi ekstraksi tunggal dan ekstraksi bertingkat. Ekstraksi tunggal adalah teknik ekstraksi pada bahan secara langsung menggunakan satu jenis pelarut, sedangkan ekstraksi bertingkat adalah ekstraksi dengan beberapa pelarut organik yang tingkat kepolarannya berbeda-beda (Malthaputri 2007).

Prinsip ekstraksi menggunakan pelarut organik adalah bahan yang akan diekstrak dikontakkan dengan pelarut selama selang waktu tertentu, sehingga komponen yang akan diekstrak akan terlarut dalam pelarut. Kelebihan dari ekstraksi menggunakan pelarut organik adalah mendapatkan senyawa yang lebih terkonsentrasi dan memiliki aroma yang hampir sama dengan bahan alami awal (Malthaputri 2007).

Selama proses ekstraksi, pelarut akan berdifusi ke dalam material padat dan berdifusi kepada komponen yang memiliki kepolaran yang sama. Hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pelarut yang akan digunakan dalam proses ekstrasi antara lain: pelarut memiliki toksisitas rendah, mudah untuk dievaporasi dalam suhu rendah, serta cepat dalam menyerap ekstrak (Priyanto 2012). Pemilihan metode ekstraksi yang digunakan akan mempengaruhi jumlah rendemen yang didapatkan dari suatu bahan. Metode ekstraksi menurut Harborne (1984) salah satunya adalah maserasi. Maserasi adalah metode ekstraksi dengan cara merendam sampel dalam pelarut dengan atau tanpa pengadukan.

Pada penelitian ini ekstraksi dilakukan secara berturut-turut menggunakan pelarut n-heksan sebagai pelarut non polar, etil asetat sebagai pelarut semi polar dan butanol sebagai pelarut polar. Ekstraksi dengan kepolaran berbeda biasanya menggunakan sampel yang telah dikeringkan. Pengeringan merupakan metode pengawetan yang penting untuk bahan baku tumbuhan karena dapat menghambat degradasi enzimatik dan limit pertumbuhan mikroba saat ekstraksi (Harborne et

2.7. Uji Sensitivitas Bakteri (In Vitro)

Uji aktivitas antibakteri diukur secara in vitro untuk menentukan (1) potensi zat antibakteri dalam larutan, (2) konsentrasinya dalam cairan tubuh dan jaringan dan (3) kepekaan mikroorganisme terhadap obat atau antibiotik pada konsentrasi tertentu. Pengukuran aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi agar (Tania 2011).

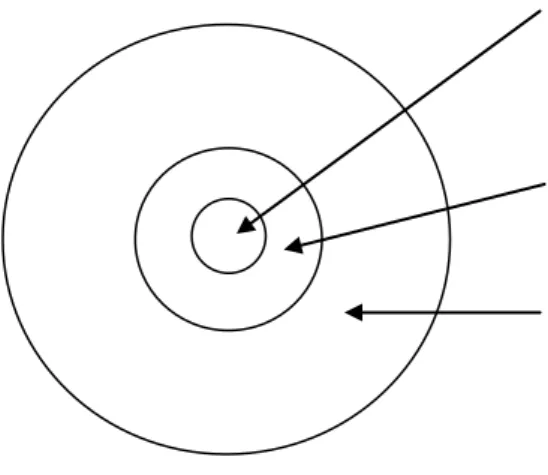

Metode yang paling banyak direkomendasikan dan digunakan secara luas dalam praktek di laboratorium ialah metode Kirby-Bauer. Dalam metode ini, bakteri uji diinokulasikan secara keseluruhan ke dalam sebuah media agar dan sebuah kertas cakram (paper disk) berukuran 4-6 mm yang mengandung konsentrasi tertentu dari antibiotik yang akan diujikan dan ditempatkan di permukaan agar cawan kemudian diinkubasi. Setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu, tergantung pada jenis mikroba uji diamati adanya zona hambat. Diameter penghambatan diukur dan jika cukup lebar berarti bakteri cukup sensitif terhadap senyawa antibakteri tersebut. Apabila antibakteri pada kadar rendah dapat memberikan diameter zona hambatan yang lebar dan bening di sekitar bahan antibakteri, maka hal ini menunjukkan bahwa senyawa antibakteri tersebut potensial untuk menghambat pertumbuhan bakteri uji yang digunakan (Yulian 2011).

Paper disk

Zona hambat

Biakan bakteri uji

Cawan Petri

Gambar 12. Bentuk Zona Hambat (Sumber: Modul Mikrobiologi)