JESSY FERGIENA MUTIARA

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2012

JESSY FERGIENA MUTIARA C44080074

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2012

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Modifikasi Konstruksi Pintu Masuk Bubu Lipat Untuk Menangkap Kepiting Bakau” adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya ilmiah yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, November 2012

Jessy Fergiena Mutiara C44080074

JESSY FERGIENA MUTIARA, C44080074. Modifikasi Konstruksi Pintu Masuk Bubu Lipat Untuk Menangkap Kepiting Bakau. Dibimbing oleh GONDO PUSPITO dan MOKHAMAD DAHRI ISKANDAR.

Kepiting bakau jenis Scylla serrata sangat disukai oleh masyarakat. Penyebabnya, rasa dagingnya enak dan kandungan nutrisinya tinggi. Biota ini umumnya ditangkap dengan bubu lipat. Konstruksi bubu lipat terdiri atas pintu masuk, badan dan rangka. Pintu masuknya hanya berupa celah. Kaki jalan dan kaki renang kepiting selalu terperosok masuk ke dalam mata jaring lintasan masuk bubu. Ini menyebabkan kepiting bakau terkadang sulit melewatinya. Pada penelitian ini dilakukan perbaikan konstruksi pintu masuk dan lintasan masuk bubu lipat agar mudah dilewati kepiting. Tujuan penelitian ini adalah 1) menentukan ukuran mata jaring dan sudut kemiringan lintasan masuk bubu, 2) menentukan bentuk dan ukuran pintu masuk bubu dan 3) mendapatkan bubu lipat yang efektif dalam menangkap kepiting bakau. Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1) penentuan ukuran mata jaring dan sudut kemiringan lintasan masuk bubu, 2) penentuan konstruksi pintu masuk bubu dan 3) pengujian pintu masuk bubu atas dasar hasil percobaan sebelumnya. Penelitian ini mengggunakan metode percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lintasan masuk bubu yang terbuat dari jaring polyethylene (PE) dengan ukuran mata jaring 1 inci dan sudut kemiringan lintasan 40o lebih mudah dilewati kepiting. Pintu masuk bubu yang mudah dilewati kepiting berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 30,5×5 (cm). Jumlah kepiting yang tertangkap oleh bubu lipat modifikasi sebanyak 147 individu, sedangkan bubu lipat standar hanya 27 individu.

JESSY FERGIENA MUTIARA, C44080074. Modification of Collapsible Pot’s Entrance Construction to Catch Mud Crab. Supervised by GONDO PUSPITO and MOKHAMAD DAHRI ISKANDAR.

Mud crab (Scylla serrata) has delicious taste of meat and high content of nutrient. Those reasons that make mud crab are favored by many people. Generally, this species is caught by collapsible pots. The pot is constructed by entrance, body, and frame. The construction of the entrance in the form of a horizontal gap and cause walking legs and swimming legs sink into the mesh of entrance line. This cause the mud crabs difficult to pass. This research fixed the construction of the entrance and entrance line to make it easier to pass. This research use experimental method. The aims of this research are 1) to determine the mesh size and slope of entrance line, 2) to determine the form and size of the entrance and 3) to create an effective in-collapsible pot to catch mud crab. The implementation of research was divided into three stages, namely the determination of mesh size and slope of entrance line, entrance construction for pots and to test the performance of the entrance base on the previous research. The results showed that the entrance made of polyethylene (PE) net with specification of 1 inches of mesh with 40° of slope is easier to pass by the crab. The crabs easily infiltrate the pots with rectangular entrance shape with specification of 30,5 × 5 (cm). The number of crabs caught by modified collapsible pot as much as 147 individuals, as for the common collapsible pot only caught 27 individuals.

© Hak Cipta Milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-UndangDilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin IPB.

Nama : Jessy Fergiena Mutiara

NRP : C44080074

Program Studi : Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap

Disetujui Komisi Pembimbing

Ketua, Anggota,

Dr. Ir. Gondo Puspito, M.Sc Ir. Mokhamad Dahri Iskandar, M.Si NIP 19630524 198803 1 010 NIP 19690604 199412 1 001

Diketahui

Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc NIP 19621223 198703 1 001

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Judul penelitian yang dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Alat Penangkapan Ikan (Lab TAPI) pada bulan Desember 2011 – Agustus 2012 adalah “Modifikasi Konstruksi Pintu Masuk Bubu Lipat Untuk Menangkap Kepiting Bakau”. Penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan perikanan tangkap yang efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Gondo Puspito, M.Sc dan Ir. Mokhamad Dahri Iskandar, M.Si sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi;

2. Dr. Roza Yusfiandayani, S.Pi selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan arahan dan saran dalam perbaikan skripsi ini;

3. Dr. Ir. Tri Wiji Nurani, M.Si selaku Ketua Komisi Pendidikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini;

4. Orang tua tercinta, Khaerul Saleh dan Tun Farida;

5. Partner penelitian (Bapak Ismawan Tallo, Kak Didin Komarudin, Mas Arrif Nugroho), Bang Edi, Bang Ono, Bang Ucha, Bang Mose teman-teman PSP 45, PSP 46, PSP 47, NJ’ers dan Al-Iffah’ers yang telah memberikan dukungan, doa serta pinjaman motor; dan

6. Pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan.

Bogor, November 2012 Jessy Fergiena Mutiara

Penulis dilahirkan di Jakarta, 7 Desember 1989. Putri pertama dari tiga bersaudara pasangan Khaerul Saleh dan Tun Farida. Penulis lulus dari SMA Negeri 4 Bekasi pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis masuk IPB melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis diterima di Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Penulis aktif di berbagai kelembagaan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, seperti di Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama BEM TPB (2008 – 2009), Staf Departemen Keuangan LDK Al-Hurriyyah (2008 - 2010), Staf Kementrian Kebijakan Pertanian BEM KM Kabinet Generasi Inspirasi (2009 - 2010) dan Sekretaris Departemen Advokasi Kebijakan Perikanan dan Kelautan BEM FPIK Kabinet Ekspansi Biru (2010 - 2011). Selain itu, penulis pernah menjadi Asisten Pendidikan Agama Islam Tingkat Persiapan Bersama (TPB) (2011 – 2012)

Penulis juga pernah menjadi salah satu pengajar Bimbingan Belajar dan Privat di Sentral Edukatif dan Kharisma Prestasi Bogor. Selain itu, penulis pernah mendapat beasiswa selama masa perkuliahan, seperti beasiswa POM, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Hurriyyah, Kosgoro dan Yayasan Toyota Astra.

Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Modifikasi Konstruksi Pintu Masuk Bubu Lipat Untuk Menangkap Kepiting Bakau” untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Penulis dinyatakan lulus dalam ujian akhir sarjana pada tanggal 27 November 2012.

ix

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Tujuan Penelitian ... 3 1.3 Manfaat Penelitian ... 3 1.4 Perumusan Masalah ... 3 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kepiting Bakau ... 5

2.1.1 Klasifikasi kepiting bakau ... 5

2.1.2 Morfologi kepiting bakau ... 7

2.1.3 Perbedaan kepiting bakau jantan dan betina ... 11

2.2 Habitat Kepiting Bakau ... 11

2.3 Distribusi Kepiting Bakau ... 12

2.4 Siklus Hidup Kepiting Bakau ... 12

2.5 Pemijahan ... 15

2.6 Kematangan Gonad Kepiting Bakau ... 15

2.7 Makanan dan Kebiasaan Makan ... 17

2.8 Bubu ... 18

2.8.1 Deskripsi bubu ... 18

2.8.2 Klasifikasi bubu ... 19

2.8.3 Konstruksi bubu ... 21

2.8.4 Umpan ... 23

2.8.5 Metode pengoperasian bubu ... 24

3 METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat ... 25

3.2 Alat dan Bahan ... 25

3.3 Metode Penelitian ... 26

3.3.1 Penentuan ukuran mata jaring lintasan masuk bubu ... 26

3.3.2 Penentuan sudut kemiringan lintasan masuk bubu ... 27

x 3.3.4 Perbandingan jumlah kepiting bakau yang tertangkap pada bubu

lipat standar (S) dan bubu lipat modifikasi (M) ... 29

3.4 Analisis Data ... 31

3.4.1 Analisis regresi ... 31

3.4.2 Uji Kolmogorov – Smirnov ... 32

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Ukuran Mata Jaring Lintasan Masuk Bubu ... 33

4.2 Sudut Kemiringan Lintasan Masuk Bubu ... 35

4.3 Bentuk dan Ukuran Pintu Masuk Bubu ... 39

4.4 Rancangan Konstruksi Bubu Lipat Hasil Modifikasi ... 43

4.5 Bubu Lipat Modifikasi dan Bubu Lipat Standar ... 47

4.5.1 Hubungan linear antara tebal dengan panjang, lebar dan berat tubuh kepiting bakau yang dijadikan sampel ... 47

4.5.2 Perbandingan jumlah kepiting bakau yang tertangkap di bubu lipat standar dan bubu lipat modifikasi ... 49

5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 52

5.2 Saran ... 52

DAFTAR PUSTAKA ... 53

xi

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Ciri – ciri morfologi kepiting bakau ... 10 2 Analisis data ... 31 3 Spesifikasi bubu ... 46

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Scylla serrata ... 5

2 Spesies kepiting bakau ... 6

3 Bentuk dan bagian – bagian kaki kepiting bakau ... 7

4 Morfologi kepiting bakau ... 9

5 Perbedaan morfologi dari keempat spesies Scylla ... 10

6 Abdomen kepiting bakau betina dan jantan ... 11

7 Kepiting bakau yang sedang moulting ... 13

8 Siklus hidup kepiting bakau ... 14

9 Pengoperasian bubu sistem tunggal ... 20

10 Pengoperasian bubu sistem rawai ... 20

11 Konstruksi bubu wadong ... 22

12 Konstruksi bubu pintur ... 23

13 Konstruksi bubu lipat ... 23

14 Model lintasan berupa jaring dengan ukuran mata 0,5; 0,75; 1 dan 1,25 inci ... 26

15 Ilustrasi posisi kepiting, jaring lintasan dan umpan pada uji penentuan ukuran mata jaring lintasan masuk bubu ... 27

16 Ilustrasi posisi kepiting, jaring lintasan dan umpan pada uji penentuan sudut kemiringan lintasan masuk bubu ... 28

17 Ilustrasi susunan jaring lintasan dan kepingan kaca pada penentuan ukuran dan bentuk pintu masuk bubu ... 29

18 Ilustrasi posisi bubu standar (S) dan bubu modifikasi (M) pada pengujian keefektifan bubu dalam menangkap kepiting bakau ... 30

19 Posisi kepiting bakau saat melewati bidang lintasan masuk ... 34

20 Frekuensi kepiting bakau melintasi bidang lintasan dengan mesh size 1 inci ... 36

21 Posisi kepiting bakau saat melewati bidang lintasan masuk dengan sudut kemiringan yang berbeda ... 37

22 Posisi kepiting bakau di dalam bubu ... 38

23 Pintu masuk bubu nelayan (standar) berupa celah ... 40

24 Tiga bentuk pintu masuk bubu ... 41

xiii

26 Jarak antar trigger dan lebar pintu masuk bubu lipat modifikasi ... 43

27 Pintu masuk bubu lipat modifikasi yang dilengkapi dengan trigger ... 43

28 Bubu lipat modifikasi ... 43

29 Ujung trigger yang dibengkokkan ... 44

30 Kantung umpan pada bubu lipat modifikasi ... 45

31 Posisi kantung umpan saat bubu lipat modifikasi dioperasikan ... 45

32 Tempat umpan pada bubu lipat standar ... 46

33 Hubungan linear antara tebal T dengan panjang P, lebar L dan berat B tubuh kepiting bakau ... 48

34 Posisi kepiting bakau di depan pintu masuk bubu lipat standar ... 50

35 Jumlah kepiting bakau yang tertangkap oleh bubu lipat modifikasi (M) dan bubu lipat standar (S)... 51

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Data ukuran kepiting bakau percobaan ... 59

2 Output perhitungan uji Kolmogorov – Smirnov 2 sampel ... 60

3 Alat dan bahan penelitian ... 61

4 Proses pengukuran tubuh kepiting bakau ... 63

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perairan Indonesia memiliki sumberdaya hayati yang melimpah, diantaranya adalah moluska, krustase, ikan dan gastropoda. Krustase merupakan organisma yang banyak diperdagangkan setelah ikan dari keempat kelompok organisma tersebut. Jenisnya adalah udang, lobster, rajungan dan kepiting bakau.

Kepiting bakau merupakan salah satu jenis krustase yang banyak diperdagangkan. Jenisnya terdiri atas Scylla serrata, S. tranquebarica, S.

paramamosain dan S. olivacea (Keenan et al. 1998 diacu dalam Tuhuteru 2004). S. serrata adalah spesies yang paling dominan dibandingkan dengan ketiga jenis

lainnya (Cholik dan Hanafi 2001). Keberadaanya mudah ditemukan di berbagai perairan, seperti perairan payau yang ditumbuhi tanaman bakau, pantai, teluk dan muara sungai.

Kepiting bakau jenis S. serrata sangat disukai oleh konsumen. Penyebabnya adalah rasa daging yang enak dan kandungan nutrisinya tinggi. Informasi yang disampaikan oleh Motoh 1977 diacu dalam Tupan et al. (2005) menyebutkan bahwa kandungan protein dalam daging dan telur kepiting bakau jenis S. serrata sekitar 67,5 - 82,6% bobot kering, sedangkan kandungan lemaknya hanya sekitar 0,9 - 8,2% bobot kering.

Hampir seluruh kepiting bakau yang dijual di pasar ditangkap oleh nelayan dari alam dengan menggunakan bubu dan jaring insang. Kondisi kepiting bakau hasil tangkapan bubu biasanya dalam keadaan hidup dan seluruh anggota tubuhnya lengkap, sehingga harga jualnya relatif tinggi. Komarudin (2012) menyatakan bahwa harga kepiting bakau di tingkat nelayan mencapai Rp 60.000,- per kg, sedangkan di swalayan sebesar Rp 30.000,- per 100-150 g. Adapun kepiting bakau hasil tangkapan jaring insang sebagian besar dalam kondisi mati dan anggota tubuhnya tidak lengkap. Ini menjadi penyebab bubu lebih disukai oleh nelayan dibandingkan dengan jaring insang.

Jenis bubu yang banyak digunakan oleh nelayan di beberapa daerah, seperti Subang, Cirebon dan Banten, adalah bubu lipat (Gambar 13). Tujuan utama penangkapannya adalah kepiting bakau atau rajungan. Adapun hasil tangkapan

sampingannya berupa beberapa jenis organisma dasar, seperti udang, lobster dan siput. Beberapa jenis ikan terkadang ikut tertangkap oleh bubu lipat.

Bubu lipat nelayan atau standar memiliki pintu masuk berbentuk celah yang dibuat tanpa adanya kajian ilmiah. Pengamatan yang dilakukan di laboratorium menunjukkan bahwa celah masuk bubu terkadang sangat sulit dilalui oleh kepiting bakau karena duri-duri pada karapas dan capit kepiting bakau tersangkut pada celah masuk bubu lipat. Kaki jalan dan kaki renang kepiting bakau sering terperosok masuk ke dalam mata jaring lintasan masuk bubu lipat karena ukuran mata jaring lintasan bubu lipat nelayan besar. Oleh karena itu, penentuan konstruksi pintu masuk dan lintasan masuk bubu yang meliputi ukuran mata jaring dan sudut kemiringan lintasan masuk bubu lipat nelayan perlu diteliti dan disesuaikan dengan tingkah laku, bentuk dan ukuran kepiting bakau. Berdasarkan alasan tersebut, maka bentuk pintu masuk bubu lipat nelayan perlu dimodifikasi agar kepiting bakau mudah melewatinya untuk masuk ke dalam bubu. Selain itu, untuk memudahkan kepiting bakau mencapai pintu masuk, maka perlu dilakukan penelitian terkait ukuran mata jaring dan sudut kemiringan lintasan masuk bubu. Penelitian ini terdiri atas 3 macam, yaitu penentuan ukuran mata jaring dan sudut kemiringan bidang lintasan masuk bubu, konstruksi pintu masuk dan pengujian konstruksi pintu masuk.

Pustaka yang berisi kajian mengenai konstruksi bubu lipat untuk menangkap kepiting bakau sulit ditemukan. Beberapa pustaka yang terkait dengan konstruksi bubu lipat ditujukan untuk menangkap rajungan. Misalnya, tingkah laku rajungan

Charybdis japonica terhadap berbagai bentuk bubu dan tipe pintu masuk (Kim

and Ko 1987 dan 1990), efektivitas perangkap rajungan dan lobster (Miller 1990), kajian selektivitas perangkap Blue crab: mesh size (Guillory dan Prejean 1997), pengaruh pintu masuk bubu dan tingkah laku rajungan C. japonica (Archdale et

al. 2006) dan pengaruh konstruksi bubu lipat dan tingkah laku rajungan Charybdis japonica dan Portunus pelagicus yang ditulis oleh Archdale et al. (2007).

Beberapa pustaka lain yang membahas bubu lipat untuk menangkap kepiting bakau hanya terfokus pada pengaruh jenis umpan dan waktu pengoperasian bubu lipat terhadap hasil tangkapan kepiting bakau (Scylla serrata) (Tiku 2004), celah pelolosan bubu lipat (Rusdi 2010) dan kajian mengenai perbedaan bobot dan

posisi umpan terhadap rajungan pada bubu lipat (Caesario 2011). Pustaka-pustaka tersebut dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan hasil penelitian ini.

1.2 Tujuan

Penelitian ditujukan untuk menentukan: 1. Ukuran mata jaring lintasan masuk bubu;

2. Sudut kemiringan lintasan masuk bubu yang mudah dilewati kepiting bakau; 3. Bentuk dan ukuran pintu masuk yang disesuaikan dengan tingkah laku, ukuran

dan bentuk tubuh kepiting bakau; dan

4. Efektifitas bubu lipat modifikasi dibandingkan dengan bubu lipat standar dalam menangkap kepiting bakau.

1.3 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh konstruksi bubu lipat yang produktif dan dapat meningkatkan hasil tangkapan kepiting bakau;

2. Sebagai bentuk kontribusi pada kekayaan alat tangkap di Indonesia; dan 3. Sebagai masukan dan referensi topik penelitian lebih lanjut dari bubu lipat

untuk menangkap kepiting bakau dalam rangka kemajuan teknologi perikanan tangkap di Indonesia.

1.4 Perumusan masalah

Permasalahan yang ditemukan pada bubu lipat standar adalah sulitnya kepiting melewati lintasan masuk bubu dan melewati pintu masuk. Kaki renang dan kaki jalan kepiting bakau selalu terperosok masuk ke dalam mata jaring lintasan. Duri-duri yang terdapat pada karapas dan capit kepiting bakau sering tersangkut pada pintu masuk bubu yang hanya berupa celah. Selain itu, kepiting bakau yang berukuran kecil masih tertangkap oleh bubu standar. Oleh karena itu, konstruksi bubu perlu dimodifikasi pada beberapa bagian, yaitu ukuran mata jaring, sudut kemiringan pada lintasan masuk bubu, bentuk dan ukuran pintu masuk bubu lipat.

Hal utama yang dilakukan pada penelitian ini adalah memodifikasi pintu masuk dari segi bentuk dan ukuran pintu supaya kepiting bakau mudah masuk ke dalam bubu, khususnya kepiting bakau jenis S. serrata. Kepiting bakau jenis ini dijadikan sebagai target tangkapan utama. Alasannya adalah sering tertangkap oleh nelayan. Ini berarti, kepiting bakau jenis S. serrata paling mudah didapatkan di alam. Selain itu, harga jual jenis kepiting bakau ini lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga jenis lainnya.

Penentuan ukuran mata jaring dan sudut kemiringan lintasan masuk dimaksudkan untuk mendapatkan ukuran mata jaring dan sudut kemiringan lintasan masuk bubu yang mudah dilewati oleh kepiting bakau saat memasuki bubu lipat. Modifikasi pintu masuk, penentuan ukuran mata jaring dan sudut kemiringan lintasan bubu dimaksudkan agar kepiting tidak mengalami kesulitan saat memasuki bubu.

Keseluruhan hasil percobaan akan diaplikasikan pada bubu lipat standar sehingga diperoleh bubu lipat modifikasi. Selanjutnya, bubu lipat standar dan modifikasi diuji coba bersamaan. Tujuannya untuk menentukan efektivitas masing – masing bubu dalam menangkap kepiting bakau.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepiting Bakau

2.1.1 Klasifikasi kepiting bakau

Klasifikasi kepiting menurut Kordi (1997) adalah sebagai berikut: Filum : Arthropoda;

Subfilum : Mandibula; Kelas : Crustacea; Super ordo : Eucarida;

Ordo : Decapoda; Subordo : Branchyura; Famili : Portunidae; Genus : Scylla; dan

Spesies : Scylla serrata (Gambar 1).

Gambar 1 Scylla serrata

Penamaannya di banyak tempat di daerah Indo-Pasifik sangat beragam. Kepiting adalah nama dari kepiting bakau yang dikenal di daerah Jawa, sedangkan di Sumatera, Singapura dan Malaysia dikenal dengan nama ketam batu, kepiting cina atau kepiting hijau. Masyarakat Filipina mengenal kepiting bakau dengan nama alimango, sedangkan di Australia dikenal dengan nama kepiting bakau lumpur atau kepiting bakau. Adapun masyarakat Hawai menyebutnya dengan nama

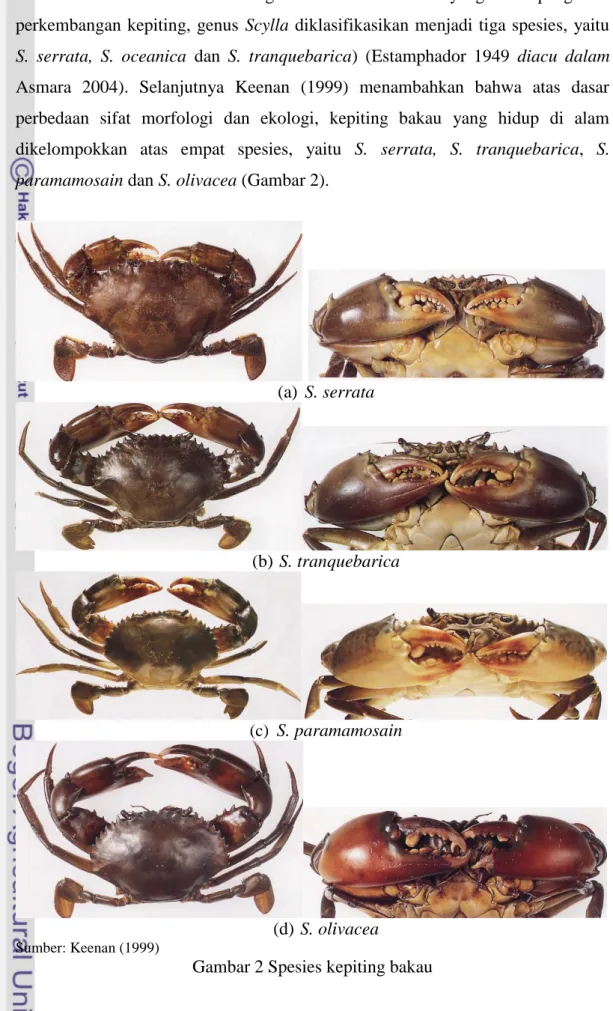

Berdasarkan faktor ekologi dan faktor fisik yang mempengaruhi perkembangan kepiting, genus Scylla diklasifikasikan menjadi tiga spesies, yaitu

S. serrata, S. oceanica dan S. tranquebarica) (Estamphador 1949 diacu dalam

Asmara 2004). Selanjutnya Keenan (1999) menambahkan bahwa atas dasar perbedaan sifat morfologi dan ekologi, kepiting bakau yang hidup di alam dikelompokkan atas empat spesies, yaitu S. serrata, S. tranquebarica, S.

paramamosain dan S. olivacea (Gambar 2).

(a) S. serrata

(b) S. tranquebarica

(c) S. paramamosain

(d) S. olivacea Sumber: Keenan (1999)

2.1.2 Morfologi kepiting bakau

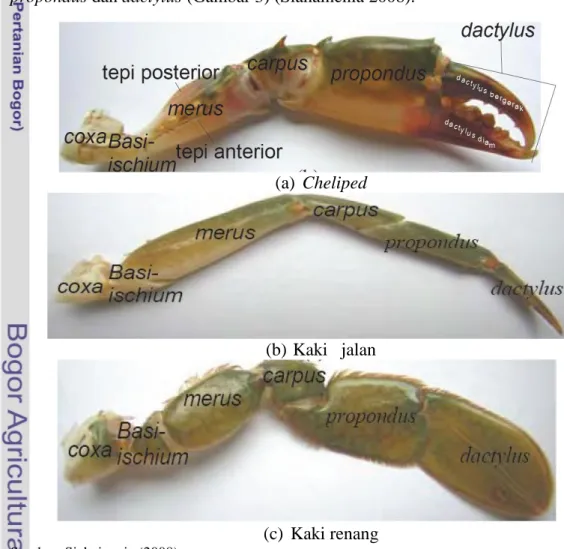

Ciri kepiting bakau adalah memiliki karapas berwarna seperti lumpur atau sedikit kehijauan. Lebar karapasnya kurang lebih dua pertiga dari panjangnya. Permukaan karapas hampir licin, kecuali pada beberapa lekukan yang bergranula halus di daerah branchial. Dahi di antara kedua tangkai mata terdiri atas empat duri dengan ukuran panjang yang hampir sama. Pada bagian kiri dan kanan (anterolateral) karapas terdapat duri tajam sebanyak sembilan buah dan berukuran hampir sama. Sudut pots-lateral di bawah duri anterolateral melengkung dan bagian sambungan ruas menebal (Moosa et al. 1985 diacu dalam Tuhuteru 2004). Kepiting bakau memiliki 5 pasang kaki yang terletak pada bagian kiri dan kanan tubuhnya. Urutannya adalah sepasang capit, 3 pasang kaki jalan dan sepasang kaki renang. Setiap kaki terdiri atas 6 ruas yang secara berturut-turut dari bagian dekat tubuh ke arah luar disebut coxa, basi-ischium, merus, carpus,

propondus dan dactylus (Gambar 3) (Siahainenia 2008).

(a) Cheliped

(b) Kaki jalan

(c) Kaki renang Sumber: Siahainenia (2008)

Capit kepiting jantan dewasa memiliki panjang hampir dua kali panjang karapasnya, sedangkan capit betina dan jantan muda lebih pendek. Pada tepi

anterior merus terdapat tiga duri kokoh. Bagian luar anterior merus berbentuk

bulat dan kadang-kadang dilengkapi dengan satu atau dua duri kecil. Propodus memiliki tiga duri atau bentol. Satu diantaranya terletak di muka persendian karpus dan dua lainnya terletak bersisian dengan persendian daktilus (Chairunnisa 2004). Menurut Siahainenia (2008), capit sangat berfungsi ketika kepiting makan. Struktur capit sangat kokoh, terutama pada bagian chela, dilengkapi dengan duri-duri tajam dan kuat yang umumnya digunakan untuk mencabik-cabik makanan dan memasukannya ke dalam mulut. Selain itu, capit juga digunakan untuk pertahanan diri.

Tiga pasang kaki selain capit disebut kaki jalan yang berfungsi untuk berjalan selama kepiting bakau berada di darat dan juga berguna saat reproduksi, terutama pada kepiting jantan. Pada proses percumbuan, kaki jalan digunakan oleh kepiting jantan untuk mendekap kepiting betina di bagian bawah tubuhnya, sehingga tubuh mereka menyatu. Posisi ini disebut doubllers. Pada kepiting betina, kaki berfungsi untuk membantu proses penetasan telur. Kepiting bakau betina yang sedang berkontraksi akan berdiri dengan menggunakan kedua capitnya, sedangkan bagian dactylus pada kaki jalan terakhir (kaki jalan ke-2 dan ke-3) digunakan untuk menggaruk zygote secara terus-menerus sehingga butiran-butiran telur terurai dan terlepas dari rambut-rambut pleopod (Siahainenia 2008).

Kaki renang adalah sepasang kaki terakhir yang terdapat pada bagian ujung abdomen. Bentuknya agak membulat dan lebar. Bagian dactylus dan propondus berbentuk pipih. Fungsi kaki renang ini adalah sebagai alat bantu semacam dayung pada saat berenang (Siahainenia 2008).

Menurut Siahainenia (2008), mulut terletak pada bagian ventral tubuh, tepatnya berada di bawah rongga mata dan di atas tulang rongga dada. Mulut kepiting bakau terdiri atas tiga pasang rahang tambahan (maxilliped) yang berbentuk lempengan. Nama setiap bagian mulut berturut-turut dari bagian terdekat dengan rongga mulut ke arah luar adalah maxilliped I, maxilliped II,

maxilliped III dan rongga mulut. Ketiga pasang maxilliped menutup rongga mulut

mulut. Rongga mulut kepiting, menurut Siahainenia (2008), selalu dalam keadaan terbuka.

Kepiting memiliki sepasang antena yang berada pada bagian dahi karapas, yaitu di antara kedua rongga mata. Antena berfungsi untuk mendeteksi adanya bahaya melalui gerakan angin (Kasry 1996). Antena merupakan organ peraba dan perasa yang dapat mendeteksi secara detail perubahan pergerakan air dan kimia air (Phelan et al. 2005 diacu dalam Siahainenia 2008).

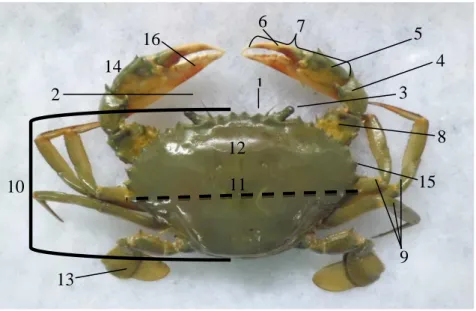

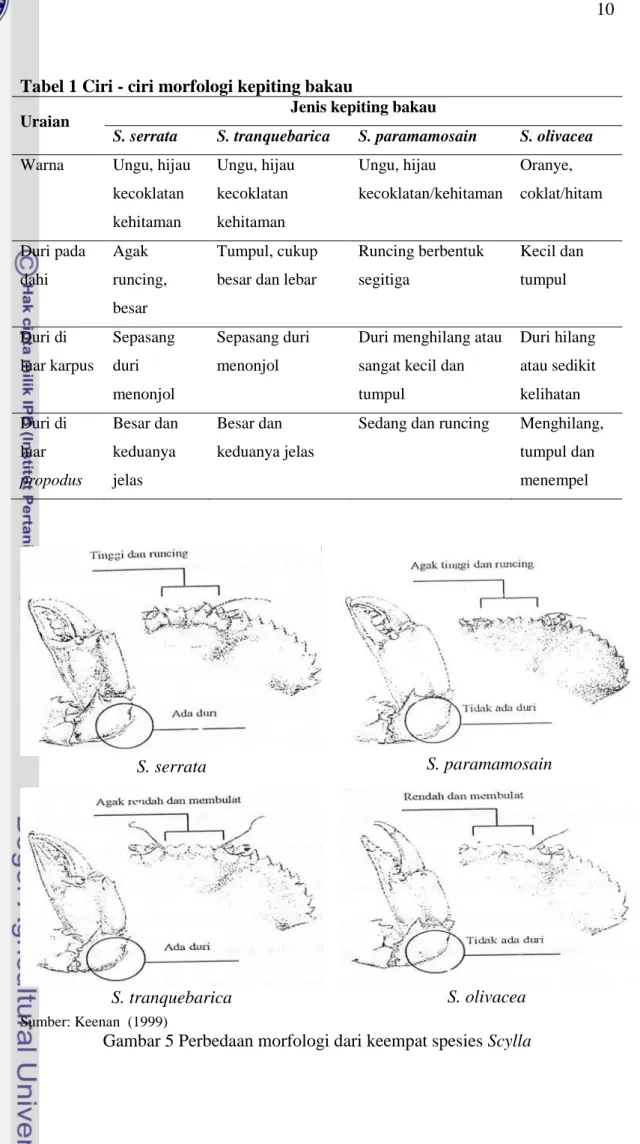

Kepiting memiliki sepasang mata. Mata kepiting dilindungi oleh dinding rongga mata yang menyerupai duri-duri besar yang kokoh dan terletak pada bagian dahi karapas. Bila dalam keadaan terancam, tangkai mata akan ditempelkan rapat-rapat ke dalam rongga mata sehingga hanya tampak duri-duri yang kokoh tersebut (Siahainenia 2008). Gambar 4 menunjukkan morfologi tubuh kepiting dan Tabel 1 menjelaskan ciri-ciri morfologi dari keempat jenis kepiting bakau (Keenan et al. 1998 diacu dalam Tuhuteru 2004). Perbedaan bentuk morfologi keempat jenis kepiting bakau terletak pada bentuk duri di antara mata dan keberadaan duri pada korpus (Gambar 5) (Keenan 1999).

Gambar 4 Morfologi kepiting bakau Keterangan:

1 : Frontal spine; 9 : Walking legs; 2 : Antenna; 10 : Carapace length; 3 : Eye; 11 : Carapace width; 4 : Carpus; 12 : Carapace; dan 5 : Propodus; 13 : Swimming legs; 6 : Dactylus; 14 : Cheliped;

7 : Claw or Chela; 15 : Lateral spine; dan 8 : Merus; 16 : Pollex. 1 4 5 6 7 8 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16

Tabel 1 Ciri - ciri morfologi kepiting bakau

Uraian Jenis kepiting bakau

S. serrata S. tranquebarica S. paramamosain S. olivacea Warna Ungu, hijau

kecoklatan kehitaman Ungu, hijau kecoklatan kehitaman Ungu, hijau kecoklatan/kehitaman Oranye, coklat/hitam Duri pada dahi Agak runcing, besar Tumpul, cukup besar dan lebar

Runcing berbentuk segitiga Kecil dan tumpul Duri di luar karpus Sepasang duri menonjol Sepasang duri menonjol

Duri menghilang atau sangat kecil dan tumpul Duri hilang atau sedikit kelihatan Duri di luar propodus Besar dan keduanya jelas Besar dan keduanya jelas

Sedang dan runcing Menghilang, tumpul dan menempel

S. serrata S. paramamosain

S. tranquebarica S. olivacea

Sumber: Keenan (1999)

2.1.3 Perbedaan kepiting bakau jantan dan betina

Membedakan jenis kelamin dari kepiting bakau jantan dan betina dapat dilakukan dengan mengamati bentuk luar tubuhnya. Hal ini dituturkan oleh Moosa et al. (1985) diacu dalam Rosmaniar (2008) yang menyebutkan bahwa organ kelamin kepiting jantan berbentuk segitiga agak runcing yang menempel di bagian perutnya, sedangkan organ kelamin kepiting betina berbentuk segitiga yang relatif lebar dan bagian depannya agak tumpul. Cara lain membedakan jenis kelamin kepiting adalah dengan memperhatikan ruas-ruas abdomennya. Ruas abdomen kepiting jantan jauh lebih sempit dibandingkan dengan ruas abdomen kepiting betina (Gambar 6).

(a) S. serrata betina (b) S. serrata jantan Gambar 6 Abdomen kepiting bakau betina dan jantan 2.2 Habitat Kepiting Bakau

Habitat kepiting bakau sebagian besar berada di hutan-hutan bakau perairan Indonesia. Spesies ini adalah spesies khas yang berada di kawasan bakau. Kepiting bakau yang masih berupa juvenil lebih suka membenamkan diri ke dalam lumpur sehingga jarang terlihat di daerah bakau. Juvenil kepiting bakau lebih menyukai tempat-tempat terlindung, seperti alur-alur air laut yang menjorok ke daratan, saluran air, di bawah batu, di bentangan rumput laut dan di sela-sela akar pohon bakau (Kanna 2002).

Hutan mangrove adalah daerah yang umumnya banyak dihuni kepiting bakau (Kordi 1997). Daerah berlumpur dan tepian muara sungai juga banyak ditemukan kepiting (Arriola 1940 diacu dalam Kasry 1985). Kepiting bakau tidak jarang tertangkap di luar bakau (Mossa et al. 1985 diacu dalam Rusdi 2010).

2.3 Distribusi Kepiting Bakau

Kepiting bakau memiliki sebaran geografis yang sangat luas, meliputi pantai Timur Afrika, India, Srilangka, Indonesia, Filipina, Thailand, Cina, Taiwan, Jepang, Papua Nugini, Australia dan pulau-pulau di utara Selandia Baru. Kepiting bakau ditemukan di daerah air payau dan sebagian besar tertangkap di wilayah pesisir Indonesia (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya) (Sulistiono et al. 1994 diacu dalam Asmara 2004).

Penyebaran kepiting bakau yang luas menyebabkan timbulnya daerah yang menjadi pusat pengusahaan kepiting bakau. Hal ini berhubungan dengan habitat kepiting yang masih baik. Daerah-daerah yang dimaksud, antara lain terdapat di selatan Jawa (Cilacap), utara Jawa (Tanjung Pasir, Pamanukan), barat Sumatera (Bengkulu, Riau), timur Kalimantan (Kota Baru, Pasir, Balikpapan), Sulawesi (Teluk Bone, Teluk Kolono, Kendari), Nusa Tenggara Barat (Teluk Waworada, Teluk Bima) dan Irian Jaya (Teluk Bintuni, Biak Numfor) (Asmara 2004).

2.4 Siklus Hidup Kepiting Bakau

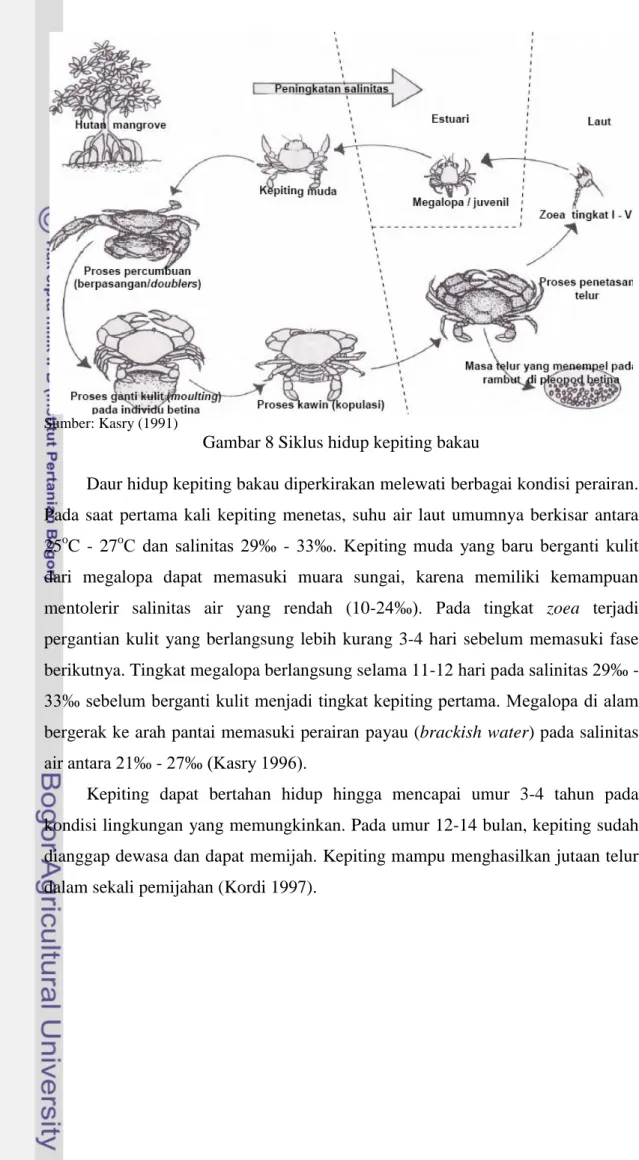

Kepiting bakau mengalami beberapa fase pertumbuhan, antara lain fase

zoea, megalopa, kepiting muda dan kepiting dewasa. Selain itu, kepiting juga

mengalami beberapa kali proses pergantian kulit (moulting) (Gambar 7). Tubuhnya akan menjadi lebih besar setelah mengalami proses moulting. Larva tingkat I (Zoea I) muncul setelah telur menetas. Larva akan berganti kulit secara terus menerus sambil terbawa arus pantai sebanyak lima kali (Zoea V). Selanjutnya, larva akan berganti kulit lagi menjadi megalopa yang bentuk tubuhnya sudah mirip dengan kepiting dewasa. Bagian yang masih tersisa adalah ekor yang panjang (Tiku 2004).

Sumber: Phelan dan Grubert (2007)

Gambar 7 Kepiting bakau yang sedang moulting

Kepiting bakau dalam menjalani kehidupannya beruaya dari perairan pantai ke perairan laut. Induk dan anak-anaknya akan berusaha kembali ke perairan bakau untuk berlindung, mencari makan atau membesarkan diri. Kepiting melakukan perkawinan di perairan bakau, selanjutnya secara perlahan-lahan kepiting betina akan beruaya dari perairan bakau ke tepi pantai. Apabila telah mencapai ke tengah laut, maka kepiting akan berusaha mencari perairan yang kondisinya cocok sebagai tempat untuk memijah, khususnya terhadap suhu dan salinitas air laut (Kasry 1991). Kepiting pada tingkat megalopa mulai beruaya menuju pantai melewati muara sungai dan selanjutnya memasuki perairan bakau untuk kembali melangsungkan perkawinan (Gambar 8). Kepiting jantan yang telah melakukan perkawinan atau yang telah dewasa akan berada di perairan bakau, di tambak atau di sekitar perairan pantai yang berlumpur yang memiliki makanan berlimpah (Kasry 1991).

Sumber: Kasry (1991)

Gambar 8 Siklus hidup kepiting bakau

Daur hidup kepiting bakau diperkirakan melewati berbagai kondisi perairan. Pada saat pertama kali kepiting menetas, suhu air laut umumnya berkisar antara 25oC - 27oC dan salinitas 29‰ - 33‰. Kepiting muda yang baru berganti kulit dari megalopa dapat memasuki muara sungai, karena memiliki kemampuan mentolerir salinitas air yang rendah (10-24‰). Pada tingkat zoea terjadi pergantian kulit yang berlangsung lebih kurang 3-4 hari sebelum memasuki fase berikutnya. Tingkat megalopa berlangsung selama 1112 hari pada salinitas 29‰ -33‰ sebelum berganti kulit menjadi tingkat kepiting pertama. Megalopa di alam bergerak ke arah pantai memasuki perairan payau (brackish water) pada salinitas air antara 21‰ - 27‰ (Kasry 1996).

Kepiting dapat bertahan hidup hingga mencapai umur 3-4 tahun pada kondisi lingkungan yang memungkinkan. Pada umur 12-14 bulan, kepiting sudah dianggap dewasa dan dapat memijah. Kepiting mampu menghasilkan jutaan telur dalam sekali pemijahan (Kordi 1997).

2.5 Pemijahan

Pemijahan adalah salah satu bagian dari reproduksi dan juga mata rantai daur hidup yang menentukan kelangsungan hidup spesies (Serosero 2005). Adapun menurut Siahainenia (2008), pemijahan pada kepiting adalah proses pengeluaran telur dari kepiting bakau betina. Proses ini terjadi setelah sel telur mengalami vitelogenesis sempurna dan inti sel telur telah bergerak ke tepi atau setelah sel telur mencapai matang sempurna. Proses pemijahan umumnya berlangsung pada substrat dasar perairan berpasir atau pasir berlumpur. Apabila kepiting bakau betina telah siap memijahkan telur-telurnya, maka kepiting tersebut membuat lubang dangkal pada substrat dengan bantuan tutup abdomennya. Kepiting aktif memijah antara bulan Mei-September dengan jumlah telur yang dihasilkan sekitar dua juta butir dan selanjutnya kembali matang telur setelah lima bulan sejak telur dierami.

Pemijahan kepiting umumnya berlangsung sepanjang tahun dengan masa pemijahan berlangsung selama lima bulan. Puncak pemijahan kepiting berbeda setiap tahun. Pemijahan berlangsung pada perairan yang dalam dengan mengikuti periode bulan. Jarak ruayanya tidak lebih dari satu kilometer dari pantai, namun pada saat-saat tertentu kepiting tersebut juga pernah ditemukan memijah di tambak dan estuaria (Kasry 1996).

Kepiting bakau di Hawai melakukan pemijahan pada awal bulan Mei sampai akhir Oktober, yaitu saat suhu air berkisar antara 24oC - 28oC, sedangkan di Australia, pemijahan berlangsung dari awal musim semi hingga musim gugur dengan puncaknya pada bulan November-Desember (akhir musim semi hingga awal musim panas). Adapun puncak pemijahan di Thailand berlangsung dari bulan Juli-Desember (pertengahan awal musim panas hingga musim hujan) (Kasry 1996).

2.6 Kematangan Gonad Kepiting Bakau

Tingkat kematangan gonad merupakan tahap perkembangan gonad sebelum dan sesudah pemijahan. Perkembangan gonad yang semakin matang merupakan bagian dari reproduksi sebelum terjadi pemijahan. Perkembangan gonad terjadi akibat adanya proses vitelogenesis, yaitu proses akumulasi kuning telur pada

setiap sel telur (Serosero 2005). Selama proses berlangsung, sebagian besar hasil metabolisme ditujukan untuk perkembangan gonad (Serosero 2008).

Tingkat kematangan gonad dapat ditentukan secara morfologis dan histologis. Penentuan tingkat kematangan gonad secara morfologis dapat dilihat dari bentuk, panjang, berat, warna dan perkembangan isi gonad, sedangkan secara histologis dapat dilihat dari perkembangan bentuk anatomi gonadnya (Effendie 2002). Petunjuk penentuan tingkat kematangan gonad kepiting bakau dijelaskan oleh Kasry (1996) diacu dalam Serosero (2008) dengan sedikit modifikasi, yaitu: 1. TKG I: Belum matang (immature)

a. Ciri morfologis: Ovarium yang berwarna kuning keputihan dan berbentuk sepasang filamen ditutupi oleh selaput peritoneum tipis yang mengarah ke punggung.

b. Ciri histologis: Epitel folikel yang menutupi sel telur tidak begitu jelas. Sitoplasma pun berwarna agak lemah, akan tetapi nukleus dan nukleolus sangat jelas. Sebagian besar ovarium yang belum matang mempunyai bentuk yang tidak beraturan dan sel telur mengalami atresia relatif banyak.

2. TKG II: Menjelang matang (maturing)

a. Ciri morfologis: Ukuran ovarium bertambah dan meluas, baik ke arah lateral maupun antero-posterior, namun butiran telur belum kelihatan hanya berwarna kuning keemasan.

b. Ciri histologis: Kuning telur masih terlihat dengan ukuran yang kecil walaupun ovari masih kecil. Kuning telur tersebar di dalam sitoplasma. 3. TKG III: Matang (mature)

a. Ciri morfologis: Ovarium kepiting semakin membesar. Warna dari ovarium mulai dari oranye muda sehingga butiran telurnya sudah kelihatan, namun masih dilapisi oleh kelenjar minyak.

b. Ciri histologis: Butiran kuning telurnya makin membesar dan hampir seluruh sitoplasma tertutup kelenjar minyak.

4. TKG IV

a. Ciri morfologis: Butir-butir telur bertambah besar dan terlihat sangat jelas berwarna oranye sehingga dapat dipisahkan dengan mudah karena lapisan

minyaknya sudah semakin berkurang.

b. Ciri histologis: Butiran kuning telurnya lebih besar dari TKG III dan lapisan minyaknya menutupi seluruh sitoplasma.

5. TKG V

a. Ciri morfologis: Ukuran ovarium kembali mengecil dan di bagian abdomen terdapat banyak telur. Butiran telur tersebut ada yang tidak dikeluarkan saat proses pemijahan sehingga masih terlihat keberadaan butiran telur ini.

b. Ciri histologis: Sel-sel telurnya seperti pada TKG I, namun telah ditemukan sel telur yang sudah matang.

Ovarium berkembang menjadi matang setelah mencapai proses kopulasi. Kematangan gonad kepiting bakau dapat dicapai jika telah mengalami proses kopulasi untuk pertama kalinya. Pencapaian matang gonad biasanya ditunjukkan dengan lebar karapas kepiting bakau yang berkisar antara 105-123 mm atau 99,1-114,2 mm. Keadaan tersebut dapat dicapai antara lima bulan sampai satu tahun (Hartnoll 1969 diacu dalam Serosero 2005).

Kepiting bakau betina di Indonesia yang telah matang kelamin mempunyai panjang karapas 42,7 mm dan lebarnya 80 mm (Aldrianto 1994 diacu dalam Serosero 2005). Adapun Kanna (2002) berpendapat bahwa ciri kepiting bakau yang telah matang gonad memiliki lebar karapas 9-10 cm dan warna abdomen telah menyerupai warna karapasnya. Selain itu, tingkat kematangan gonad dari kepiting dapat diketahui dengan menekan batas perut bagian belakang dan karapas. Warna gonad kepiting yang telah matang gonad adalah oranye atau kuning (Syafitriyanto 2009 diacu dalam Rusdi 2010).

2.7 Makanan dan Kebiasaan Makan

Kepiting bakau bersifat omnivorus scavengers atau pemakan segala makanan, cenderung pemakan bangkai dan bersifat kanibal. Kepiting bakau memakan organisma yang bergerak lambat atau diam, terutama hewan yang biasa terpendam di dasar perairan, seperti kerang-kerangan, keong-keongan, krustase lainnya dan cacing. Alga dan busukan dari potongan kayu, bambu dan benda lainnya juga dimakan oleh kepiting (Moosa et al. 1985 diacu dalam Rusdi 2010). Kepiting bakau pada tahap larva termasuk pemakan plankton. Makanan larva

kecil di alam terdiri atas berbagai organisme plankton, seperti diatom, moluska dan cacing (Kasry 1991).

Kepiting bakau yang lebih besar menyerang kepiting bakau yang lebih kecil. Perilaku tersebut terjadi pada lingkungan hutan bakau. Kepiting besar melumpuhkan kepiting kecil dengan merusak umbai-umbainya dan kemudian merusak karapas menjadi potongan-potongan. Setelah itu, kepiting besar mulai memakannya dengan mengambil bagian lunak dari tubuh mangsanya (Rosmaniar 2008). Kanibalisme pada kepiting merupakan hal yang sering terjadi, terutama pada ruangan yang terbatas, baik rajungan atau kepiting dewasa maupun yang masih larva (Nontji 1993 diacu dalam Lastari 2007).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan nafsu makan kepiting bakau berkurang, yaitu suhu dan pergantian kulit. Aktivitas makan kepiting bakau menurun pada suhu di bawah 20oC (Hill 1975). Kepiting bakau termasuk hewan nokturnal dan keluar dari persembunyiannya setelah matahari terbenam. Pergerakannya berlangsung sepanjang malam, terutama untuk mencari makan. Pergerakan kepiting bakau pada malam hari dapat mencapai jarak antara 219-910 m. Kepiting kemudian akan membenamkan dirinya kembali pada saat matahari akan terbit (Kordi 1997).

2.8 Bubu

2.8.1 Deskripsi bubu

Bubu merupakan alat tangkap yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan perangkap. Pengoperasian bubu menggunakan perahu. Bubu banyak digunakan pada daerah pesisir laut untuk menangkap berbagai jenis krustase, ikan, gurita dan kerang. Bubu terdiri atas berbagai ukuran dan bentuk yang dapat menarik berbagai jenis organisme yang akan tertangkap dengan menggunakan ikan (Sainsbury 1996).

Alat tangkap bubu telah lama dikenal oleh nelayan. Ini disebabkan karena biaya pembuatan relatif murah, cara pembuatan dan pengoperasiannya mudah, bahan pembuatannya mudah didapat, tidak merusak organisme hasil tangkapan dan tidak merusak sumberdaya secara ekologis maupun teknis. Bubu dapat dioperasikan pada tempat-tempat yang alat tangkap lain tidak dapat dioperasikan, seperti daerah karang, celah karang, lubang-lubang di antara bebatuan, perairan

yang sangat dalam atau perairan dengan pantai yang tinggi dan terjal. Adanya berbagai kelebihan tersebut menyebabkan nelayan-nelayan bermodal kecil sangat menyukainya (Puspito 2009).

Prinsip penangkapan dengan bubu adalah memerangkap organisme laut yang masuk ke dalam bubu dan tidak dapat keluar lagi. Ada banyak penyebab organisme laut masuk ke dalam bubu, diantaranya tertarik oleh makanan, mengira bubu sebagai tempat tinggalnya, terbawa arus, sebagai tempat berlindung dari kejaran pemangsa, tidak sengaja masuk ke dalam bubu dan tergiring oleh nelayan. Oleh karena itu, pengoperasian atau pembuatan bubu umumnya didasarkan atas semua faktor penyebab tersebut (Puspito 2009).

2.8.2 Klasifikasi bubu

Bubu digolongkan ke dalam kelompok perangkap (trap) (Brandt 1984). Berdasarkan lokasi pemasangannya, bubu diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu (Sainsbury 1996):

1. Inshore potting. Alat tangkap ini dioperasikan pada daerah yang arusnya tidak terlalu deras, seperti daerah karang, estuaria, laguna, teluk dan perairan dekat pantai sampai kedalaman 75 m. Bubu dioperasikan menggunakan perahu kecil dengan panjang antara 25-45 kaki. Nelayan yang mengoperasikan hanya berjumlah 1-2 orang.

2. Offshore potting. Alat tangkap ini dioperasikan di perairan laut dalam sampai kedalaman 900 m. Bubu dioperasikan menggunakan kapal besar menggunakan peralatan yang mendukung selama pengopersian berlangsung.

Selain itu, bubu juga dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan metode pengoperasiannya, yaitu:

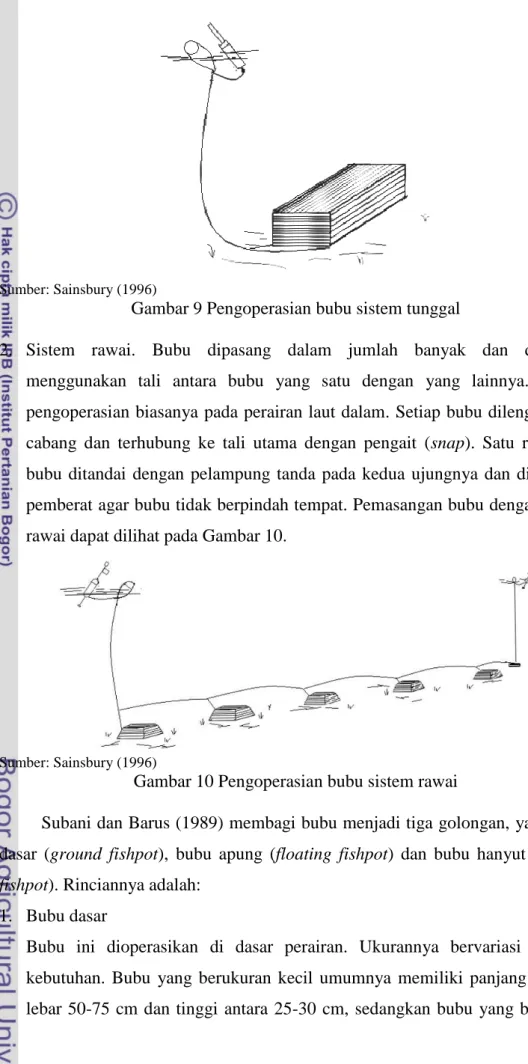

1. Sistem tunggal. Bubu dipasang menetap di dasar perairan secara satu per satu. Biasanya dipasang di daerah berkarang dan berbatu dengan jarak yang cukup jauh antara bubu yang satu dengan lainnya. Bubu ini dilengkapi dengan pemberat agar bubu tidak berpindah. Selain itu, bubu ini juga dilengkapi dengan pelampung tanda yang dihubungkan dengan tali agar posisi bubu dapat diketahui. Pemasangan bubu dengan sistem tunggal dapat dilihat pada Gambar 9.

Sumber: Sainsbury (1996)

Gambar 9 Pengoperasian bubu sistem tunggal

2. Sistem rawai. Bubu dipasang dalam jumlah banyak dan dirangkai menggunakan tali antara bubu yang satu dengan yang lainnya. Daerah pengoperasian biasanya pada perairan laut dalam. Setiap bubu dilengkapi tali cabang dan terhubung ke tali utama dengan pengait (snap). Satu rangkaian bubu ditandai dengan pelampung tanda pada kedua ujungnya dan dilengkapi pemberat agar bubu tidak berpindah tempat. Pemasangan bubu dengan sistem rawai dapat dilihat pada Gambar 10.

Sumber: Sainsbury (1996)

Gambar 10 Pengoperasian bubu sistem rawai

Subani dan Barus (1989) membagi bubu menjadi tiga golongan, yaitu bubu dasar (ground fishpot), bubu apung (floating fishpot) dan bubu hanyut (drifting

fishpot). Rinciannya adalah:

1. Bubu dasar

Bubu ini dioperasikan di dasar perairan. Ukurannya bervariasi menurut kebutuhan. Bubu yang berukuran kecil umumnya memiliki panjang 100 cm, lebar 50-75 cm dan tinggi antara 25-30 cm, sedangkan bubu yang berukuran

besar dapat mencapai ukuran panjang 350 cm, lebar 200 cm dan tinggi 75-100 cm. Pengoperasian bubu ini dilakukan secara tunggal (untuk bubu yang berukuran besar) dan dapat pula dioperasikan secara ganda (untuk bubu berukuran kecil atau sedang) yang dalam pengoperasiannya dirangkai dengan tali panjang pada jarak tertentu dan bubu diikatkan tali tersebut. Tempat pemasangan bubu dasar biasanya di perairan karang, di antara karang-karang atau bebatuan. Pengambilan hasil tangkapan dilakukan dua sampai tiga hari setelah bubu dipasang, bahkan beberapa hari setelah dipasang.

2. Bubu apung

Alat tangkap ini dioperasikan dengan cara diapungkan. Bubu ini dilengkapi dengan pelampung yang terbuat dari bambu. Bentuk bubu apung ada yang silinder dan ada yang seperti kurungan. Pada pengoperasiannya ada pula bubu yang diikatkan pada rakit bambu, kemudian rakit bambu tersebut dirangkai dan diikatkan pada jangkar. Panjang tali jangkar tergantung dari kedalaman perairan, namun panjang tali umumnya 1,5 kali dalam perairan.

3. Bubu hanyut

Bubu yang pengoperasiannya dengan cara dihanyutkan, yaitu mengikuti arus. Bubu ini dirangkai atas beberapa bubu berukuran kecil yang berjumlah antara 20 – 30 bubu. Pakaja, luka atau patorani adalah bubu hanyut yang umumnya dikenal. Pakaja adalah bubu berukuran kecil berbentuk silinder dengan panjang 0,75 m. Pada saat pengoperasian, beberapa bubu disatukan menjadi beberapa kelompok. Patorani adalah sebutan untuk bubu yang digunakan untuk menangkap ikan torani dan tuing-tuing atau ikan terbang (flying fish).

2.8.3 Konstruksi bubu

Konstruksi bubu secara umum terdiri atas rangka, badan dan pintu masuk. Selain itu, ada yang dilengkapi dengan pintu untuk mengambil hasil tangkapan, kantung umpan sebagai tempat untuk menyimpan umpan dan celah pelolosan (Lastari 2007). Konstruksi bukaan mulut bubu merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penangkapan dengan menggunakan bubu (Wibyosatoto 1994).

2.8.3.1 Bentuk Bubu

Bentuk bubu yang dioperasikan berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Sainsbury (1996) mengatakan bahwa perbedaan bentuk bubu biasanya disesuaikan dengan target tangkapan di setiap daerah. Bentuk bubu yang dipakai bisa juga berbeda walaupun hasil tangkapan yang diperoleh sama.

Alat tangkap bubu digunakan di berbagai daerah di seluruh dunia, seperti Perancis, India, Malaysia, Jepang, Cina, Australia dan di pantai timur dan barat Amerika Utara, yaitu di wilayah New Zealand serta di sekitar Laut Utara. Bubu berbentuk seperti tong atau drum berasal dari Perancis, sedangkan bubu berbentuk hati atau lebih dikenal dengan bubu Madeira berasal dari India dan Sri Lanka. Selain itu, terdapat juga bubu yang berbentuk huruf Z yang disebut Antillean

Z-pot yang berasal dari Karibia. Bubu yang terdapat di Indonesia dan Thailand

disebut dengan tubular traps yang memiliki bentuk seperti corong dan tidak mempunyai mulut (funnel) dengan bagian ujung bubu terbelah-belah (Brandt 1984).

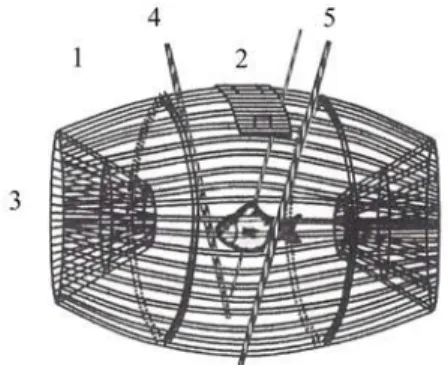

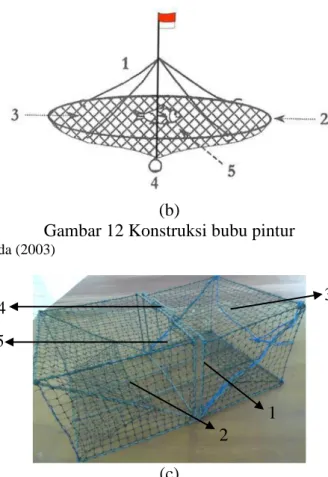

Bubu mempunyai bentuk yang beraneka ragam seperti bentuk bujur sangkar, silinder, gendang, segitiga memanjang, trapesium, setengah silinder, segi banyak, dan bulat setengah lingkaran (Subani dan Barus 1989). Adapun menurut Martasuganda (2003), bentuk bubu ada yang berbentuk segi empat, trapesium, silinder, lonjong dan persegi panjang. Beberapa jenis bubu yang biasa digunakan di Indonesia untuk menangkap kepiting adalah bubu wadong (Gambar 11), pintur/rakkang (Gambar 12) dan bubu lipat (Gambar 13).

(a)

(b)

Gambar 12 Konstruksi bubu pintur Sumber: Martasuganda (2003)

(c)

Gambar 13 Konstruksi bubu lipat standar Keterangan (a) : 1. Rangka 2. Pintu 3. Pintu masuk 4. Tiang penyangga 5. Penusuk umpan Keterangan (b) : 1. Tali penyangga 2. Rangka 3. Jaring 4. Pemberat 5. Umpan Keterangan (c) : 1. Rangka 2. Mulut bubu 3. Badan bubu 4. Engsel 5. Tempat umpan 2.8.4 Umpan

Umpan merupakan salah satu faktor yang berpengaruhnya terhadap keberhasilan suatu usaha penangkapan (Sadhori 1985 diacu dalam Rusdi 2010). Rusdi (2010) lebih lanjut menjelaskan bahwa umpan merupakan salah satu bentuk rangsangan (stimulus) yang bersifat fisika dan kimia yang dapat memberikan respons bagi organisme tertentu pada proses penangkapannya. Penggunaaan umpan dalam proses penangkapan ikan menggunakan bubu sudah dikenal luas oleh nelayan.

Umpan disebut baik apabila memenuhi syarat, yaitu efektif untuk menarik ikan target, mudah dipasang pada berbagai posisi di dalam bubu, tahan lama, harga murah, mudah disimpan dan diangkut. Bubu yang menggunakan umpan

1 2

3 4

berupa ikan yang dipotong-potong memiliki hasil tangkapan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan umpan buatan (Slack and Smith 2001).

2.8.5 Metode pengoperasian bubu

Cara pengoperasian bubu dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bubu dasar (stationary fish pots), bubu apung (floating fish pots) dan bubu hanyut (drifting fish pots). Bubu dasar biasanya dioperasikan di perairan karang atau diantara karang dan bebatuan. Agar lokasi pemasangan bubu mudah diketahui, bubu dilengkapi pelampung yang dihubungkan dengan tali panjang (Subani dan Barus 1989). Tipe bubu apung dilengkapi dengan pelampung terbuat dari bambu atau rakit bambu. Bubu diletakkan di bagian atas pelampung atau digantungkan pada rakit bambu. Hasil tangkapan bubu apung adalah jenis-jenis ikan pelagis. Bubu hanyut dioperasikan dengan cara dihanyutkan. Bubu hanyut yang dikenal, yaitu pakaja, luka atau pataroni yang dikhususkan untuk menangkap ikan terbang (flying fish) (Subani dan Barus 1989).

Metode pengoperasian bubu diawali dengan penentuan daerah penangkapan. Apabila telah sampai di daerah penangkapan, bubu yang dioperasikan tanpa umpan dapat langsung diturunkan. Bagi bubu yang menggunakan umpan, maka umpan terlebih dahulu diletakkan ke dalam kantung umpan atau dikaitkan pada kawat yang ada di dalam bubu. Setelah itu, bubu ditenggelamkan ke dalam perairan. Pada umumnya pengoperasian bubu dimulai dengan menurunkan pelampung tanda, kemudian dilanjutkan dengan penurunan bubu satu persatu beserta pemberat ke dalam perairan (Sudirman dan Mallawa 2004 diacu dalam Lastari 2007).

3 METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah penentuan ukuran mata jaring dan sudut kemiringan lintasan masuk bubu. Tahap kedua adalah penentuan konstruksi pintu masuk bubu, sedangkan tahap ketiga adalah pengujian pintu masuk bubu atas dasar hasil percobaan sebelumnya. Penelitian tahap pertama dilakukan antara bulan Desember 2011-April 2012, sedangkan penelitian tahap kedua dan ketiga dilaksanakan antara bulan Mei-Agustus 2012. Seluruh penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Alat Penangkapan Ikan (TAP), Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

3.2 Alat dan Bahan

Peralatan yang dibutuhkan untuk menentukan ukuran mata jaring lintasan, sudut kemiringan lintasan masuk, ukuran dan bentuk pintu masuk bubu meliputi 1 unit akuarium berukuran 150×50×50 (cm) sebagai wadah percobaan, 1 unit akuarium berukuran 90×60×50 (cm) sebagai wadah filter air, 1 unit akuarium berukuran 60×60×45 (cm) sebagai wadah penampung kepiting bakau (Scylla

serrata), empat model lintasan masuk bubu yang terbuat dari jaring polyethylene

(PE) 210/D6 berkerangka kawat galvanis berukuran 47,5×20,5 (cm) dengan ukuran mata jaring masing-masing 0,5; 0,75; 1 dan 1,25 inci (Gambar 14), video

camera, busur derajat, penggaris, 1 unit termometer, timbangan dan jangka

sorong.

Pengujian pintu masuk bubu menggunakan beberapa peralatan, seperti bak percobaan berdiameter 1,5 m dengan tinggi 0,75 m, 2 unit bubu yang dimodifikasi pintu masuknya, 2 unit bubu standar (nelayan) untuk uji coba pintu masuk, 1 unit filter, busur derajat, penggaris, 1 unit termometer, timbangan dan jangka sorong. Bubu lipat nelayan dan hasil modifikasi memiliki ukuran 48×30,5×18 (cm). Bahan yang digunakan secara keselurahan dalam penelitian ini adalah 40 kepiting bakau dan 1800 l air laut.

Gambar 14 Model lintasan berupa jaring dengan ukuran mata 0,5; 0,75; 1 dan 1,25 inci

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode percobaan. Percobaan yang dilakukan meliputi penentuan ukuran mata jaring lintasan masuk, sudut kemiringan lintasan masuk bubu, ukuran dan bentuk pintu masuk bubu. Selain itu, dilakukan uji coba konstruksi bubu yang telah dimodifikasi dan bubu standar di dalam bak percobaan. Seluruh proses penelitian dilakukan di laboratorium.

3.3.1 Penentuan ukuran mata jaring lintasan masuk bubu

Penelitian ditujukan untuk mendapatkan ukuran mata jaring yang mudah dilintasi oleh kepiting bakau. Ukuran mata jaring yang di uji coba adalah 0,5; 0,75; 1 dan 1,25 inci. Ukuran mata jaring yang terpilih dijadikan sebagai ukuran mata jaring pada lintasan masuk bubu dan digunakan pada pengujian sudut kemiringan lintasan masuk bubu. Urutan percobaannya mengikuti tahapan berikut:

1. Percobaan diawali dengan meletakkan model lintasan masuk yang terbuat dari jaring dengan ukuran mata 0,5 inci di tengah akuarium percobaan membentuk sudut kemiringan α = 20o yang merupakan sudut kemiringan dari bubu standar;

2. Kepiting bakau diletakkan di depan model lintasan;

3. Bagian belakang model lintasan masuk ditempatkan umpan untuk menarik kepiting bakau agar mau bergerak melewati lintasan;

pergerakannya di atas lintasan diamati secara visual;

5. Pengujian diulang tiga kali untuk kepiting bakau yang sama;

6. Sebanyak enam kepiting bakau dengan ukuran lebar karapas mulai dari 6,28-9,8 cm digunakan untuk proses pengujian ini; dan

7. Tahapan kerja yang sama juga dilakukan dengan menggunakan lintasan yang terbuat dari jaring dengan ukuran mata 0,75; 1 dan 1,25 inci.

Pada Gambar 15 dijelaskan ilustrasi posisi kepiting bakau di dalam akuarium pada uji penentuan ukuran mata jaring lintasan masuk bubu.

Gambar 15 Ilustrasi posisi kepiting bakau, jaring lintasan dan umpan pada uji penentuan ukuran mata jaring lintasan masuk bubu

3.3.2 Penentuan sudut kemiringan lintasan masuk bubu

Percobaan bertujuan untuk mendapatkan sudut kemiringan pada lintasan masuk bubu yang mudah dilalui kepiting bakau saat memasuki bubu. Sudut kemiringan yang digunakan sebesar 20o, 40o dan 60o. Dasar penggunaan sudut-sudut tersebut untuk mendapatkan hasil yang berbeda secara signifikan. Sudut kemiringan yang terpilih dari percobaan digunakan pada lintasan masuk bubu modifikasi. Tahap percobaan dalam menentukan sudut kemiringan lintasan masuk sebagai berikut:

1. Percobaan diawali dengan meletakkan model lintasan masuk yang terbuat dari jaring dengan ukuran mata jaring 1 inci (diperoleh dari percobaan sebelumnya) di tengah akuarium dengan sudut kemiringan α = 20o;

2. Kepiting bakau diletakkan di depan model lintasan masuk;

3. Umpan diletakkan di belakang model lintasan masuk supaya kepiting bakau bergerak mendekati dan melintasi model lintasan;

4. Kepiting bakau dibiarkan bergerak melintasi model lintasan dan setiap Arah gerak

pergerakannya diamati secara visual;

5. Hasil pengujian dan pengamatan dicatat pada datasheet;

6. Pengujian dilakukan sebanyak 18 ulangan dengan menggunakan 8 kepiting bakau yang memiliki ukuran mulai dari 6,28-10,1 cm; dan

7. Tahapan uji coba yang sama dilakukan pada 2 sudut selanjutnya, yaitu 40o dan 60o.

Berikut adalah ilustrasi posisi kepiting bakau dalam penentuan sudut kemiringan lintasan yang ditunjukkan pada Gambar 16.

Gambar 16 Ilustrasi posisi kepiting bakau, jaring lintasan dan umpan pada uji penentuan sudut kemiringan lintasan masuk bubu

3.3.3 Penentuan ukuran dan bentuk pintu masuk bubu

Percobaan dilakukan untuk mendapatkan ukuran dan bentuk pintu masuk bubu yang mudah dilalui kepiting bakau, tapi kepiting bakau tidak dapat keluar dari pintu masuk bubu. Ukuran dan bentuk pintu masuk bubu disesuaikan dengan tingkah laku dan ukuran kepiting bakau, yaitu tebal tubuh kepiting bakau yang sudah layak tangkap. Urutan proses penentuan ukuran dan bentuk mulut masuk bubu sebagai berikut:

1. Percobaan diawali dengan meletakkan model lintasan di tengah akuarium membentuk sudut kemiringan α = 20o dengan jaring yang memiliki ukuran mata 1 inci;

2. Sekeping kaca diletakkan di atas model lintasan hingga membentuk sebuah celah yang lebarnya disesuaikan dengan ketebalan kepiting bakau layak tangkap;

3. Kepiting bakau diletakkan di depan model lintasan masuk; Arah gerak

α

4. Umpan diletakkan di belakang model lintasan supaya kepiting bakau mau bergerak dan melewati celah mulut yang terbentuk;

5. Kepiting bakau dibiarkan bergerak dan seluruh pergerakannya diamati secara visual;

6. Ketinggian dan posisi keping kaca dapat dirubah untuk membentuk suatu celah yang mudah dilewati kepiting bakau dan sulit kembali ke posisi semula; 7. Posisi keping kaca dan model lintasan yang membentuk celah masuk

digambar agar tidak terjadi pengulangan;

8. Ukuran dan bentuk mulut masuk tersebut dijadikan acuan untuk merancang mulut masuk bubu; dan

9. Pengujian dilakukan tiga kali ulangan dengan menggunakan tiga kepiting bakau yang memiliki ukuran mulai dari 6,86-9,05 cm.

Berikut adalah ilustrasi posisi kepiting bakau dalam menentukan ukuran dan bentuk pintu masuk bubu yang ditunjukkan pada Gambar 17.

Gambar 17 Ilustrasi susunan jaring lintasan dan kepingan kaca pada penentuan ukuran dan bentuk pintu masuk bubu

3.3.4 Perbandingan jumlah kepiting yang tertangkap pada bubu lipat standar (S) dan bubu lipat modifikasi (M)

Percobaan ini dilakukan setelah semua pengujian di atas selesai dilakukan. Percobaan yang dilakukan di dalam bak percobaan ini bertujuan untuk membandingkan jumlah kepiting bakau yang tertangkap pada bubu standar dengan bubu modifikasi. Banyaknya kepiting bakau yang tertangkap, tingkah laku dan kemudahan kepiting bakau saat memasuki bubu akan menggambarkan

Model lintasan masuk α

Tinggi pintu masuk Kaca

keefektifan dari kedua bubu dalam menangkap kepiting bakau. Berikut adalah tahapan pengujian efektivitas bubu lipat:

1. Dua bubu standar dan dua bubu modifikasi ditempatkan di dalam bak percobaan dengan posisi masing-masing bubu yang sama saling berhadapan. Setiap bubu diisi umpan;

2. Sebanyak 30 kepiting bakau dengan ukuran yang bervariasi, baik ukuran kecil, sedang dan besar yang telah diketahui ukuran panjang, lebar dan tebal karapasnya dimasukkan ke dalam bak percobaan (Lampiran 1);

3. Pergerakan kepiting bakau di dalam bak percobaan diamati; 4. Percobaan dilakukan sebanyak 20 kali ulangan;

5. Setiap percobaan diberi waktu 20 menit; dan

6. Kepiting-kepiting yang tertangkap di dalam bubu dihitung dan dicatat pada

datasheet.

Pada Gambar 18 dijelaskan susunan dari kedua jenis bubu di dalam bak percobaan.

Gambar 18 Ilustrasi posisi bubu standar (S) dan bubu modifikasi (M) pada pengujian keefektifan bubu dalam menangkap kepiting bakau

S S M M Ø 1,5 m Tbak = 0,75 m Tair = 0,3 m Masuk M M S S

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada masing-masing perlakuan berbeda-beda. Masing-masing analisis data disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Analisis data

No. Tujuan Analisis

1. Menentukan kenormalan ukuran kepiting bakau yang

akan digunakan pada percobaan di laboratorium Regresi 2. Menentukan ukuran mata jaring lintasan masuk bubu Deskriptif 3. Menentukan sudut kemiringan lintasan masuk bubu Deskriptif 4. Menentukan bentuk dan ukuran pintu masuk bubu Deskriptif 5. Menentukan posisi, bentuk dan ukuran celah

pelolosan Deskriptif

6. Membandingkan jumlah kepiting bakau yang tertangkap pada bubu lipat standar dan bubu lipat modifikasi

Uji Kolmogorov-Smirnov

3.4.1 Analisis regresi

Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan yang di dalamnya terdapat sebuah variabel dependent (tergantung) dan variabel

independent (bebas).Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear tunggal. Persamaan regresi adalah formula matematika yang mencari nilai variabel dependent dari nilai variabel independent yang diketahui (Santoso 1999). Model umum untuk analisis regresi tersebut adalah (Matjik dan Sumertajaya 2000):

Y = β0 + β1 x + ε

Keterangan :

Y : Peubah tak bebas/peubah respon;

β0 : Intersep/perpotongan dengan sumbu tegak;

β1 : Kemiringan/gradient;

x : Peubah bebas/peubah penjelas; dan ε : Galat.

Analisis regresi yang digunakan pada penelitian ini untuk menentukan hubungan antara lebar L karapas-tebal T tubuh kepiting, tebal T tubuh kepiting- panjang P karapas dan tebal T tubuh kepiting-berat B tubuh kepiting bakau.

Variabel terikat (dependent) pada penelitian ini adalah tebal karapas kepiting bakau yang harus dicari besarannya. Adapun panjang, lebar karapas dan berat kepiting bakau menjadi variabel bebas (independent). Variabel terikat digambarkan pada sumbu y dan variabel bebas digambarkan pada sumbu x. Keeratan hubungan dari panjang P, tebal T, lebar L dan berat B kepiting bakau dilihat dari nilai koefisien korelasi (r). Apabila nilai koefisien korelasi (r) kurang dari 0,6, maka model regresi terkait hubungan antar variabel dapat dianalisis (Wicaksono 2006).

3.4.2 Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu uji yang termasuk pada uji data dua sampel yang tidak berhubungan (independent). Uji ini berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan untuk dua sampel yang independent (Santoso 1999). Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah jumlah kepiting bakau yang tertangkap pada bubu modifikasi dan bubu standar. Hipotesis pada kasus ini sebagai berikut:

1. Ho : Kedua populasi identik (jumlah kepiting bakau yang tertangkap oleh kedua bubu tidak berbeda secara signifikan); dan

2. H1 : Kedua populasi tidak identik (jumlah kepiting bakau yang tertangkap oleh kedua bubu berbeda secara signifikan).

Dasar pengambilan keputusan pada kasus ini sebagai berikut: 1. Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima; dan

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ukuran Mata Jaring Lintasan Masuk Bubu

Hasil pengamatan terhadap tingkah laku kepiting bakau saat melewati bidang lintasan masuk menunjukkan bahwa kepiting bakau cenderung merayapi bidang lintasan melalui bagian pinggir atau tepi lintasan. Kepiting melintasi bidang lintasan dengan berjalan miring. Posisi tubuh kepiting bakau saat melewati lintasan masuk, yaitu dengan membelakangi dinding akuarium atau menghadap dinding akuarium.

Pergerakan kepiting bakau melewati bidang lintasan dibantu oleh kaki renangnya. Kaki renang kepiting bakau berpijak pada dinding akuarium saat posisi kepiting bakau membelakangi dinding akuarium. Adapun pada posisi berhadapan dengan dinding akuarium, kaki renang kepiting bakau berpijak pada bidang lintasan. Kaki renang sangat membantu kepiting bakau dalam berjalan saat merayapi jaring lintasan seperti halnya kaki jalan.

Kaki jalan membantu kepiting bakau berjalan, namun kaki jalan ini tidak dapat menopang tubuh kepiting bakau saat melewati bidang lintasan masuk. Ini disebabkan oleh bentuk kaki jalan kepiting yang kurus dan lancip pada bagian ujungnya (Gambar 3). Sementara bidang yang harus dipijak oleh kaki kepiting bakau berupa jalinan benang jaring dengan diameter yang kecil.

Hasil percobaan penentuan ukuran mata jaring lintasan masuk dengan menggunakan empat ukuran mata jaring, yaitu 0,5; 0,75; 1 dan 1,25 inci, menunjukkan bahwa kepiting bakau dapat melalui semua ukuran mata jaring tersebut. Jaring dengan ukuran mata 1 inci lebih mudah dilalui kepiting bakau dibandingkan dengan ketiga ukuran mata jaring lainnya. Kepiting bakau berukuran layak tangkap dengan lebar karapas 9 cm atau diatas ukuran layak tangkap dengan lebar karapas > 9 cm tidak mengalami kesulitan saat merayapi jaring dengan ukuran mata jaring 1 inci. Kaki renang dan kaki jalan kepiting bakau tidak tergelincir ataupun terperosok masuk ke dalam mata jaring yang menyebabkan kepiting bakau sulit melintasi jaring lintasan. Hal tersebut terjadi sebaliknya pada kepiting bakau berukuran belum layak tangkap dengan lebar karapas < 9 cm. Kaki jalan dan kaki renang kepiting bakau sering terperosok