KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayah - Nya sehingga saya dapat tepat waktu menyelesaikan laporan kasus ini.

Dalam laporan kasus ini tentunya terdapat banyak kekurangan. Namun dengan kerendahan hati, saya memohon kritik dan saran apabila terdapat sesuatu hal dalam laporan kasus ini yang dirasa kurang tepat.

Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan laporan kasus maupun dalam proses pembelajaran saya.

Terima kasih.

Palembang, Oktober 2013

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ...

KATA PENGANTAR ...1

DAFTAR ISI ...2

BAB I : PENDAHULUAN I.1 Kehamilan Kembar (Gemelli) ... 4

I.1.1 Definisi ... 4

I.1.2 Frekuensi ... 4

I.1.3 Etiologi ... 5

I.1.4 Jenis ... 8

I.1.5 Pertumbuhan Janin ... 11

I.1.6 Letak dan Presentasi Janin ... 12

I.1.7 Diagnosis ... 13

I.1.8 Diagnosis Diferensial ... 14

I.1.9 Komplikasi ... 15

I.1.10 Penanganan ... 16

I.1.11 Prognosis ... 18

BAB II : LAPORAN KASUS II.1 Identitas Pasien ... 19

II.2 Anamnesa ... 19

II.4 Pemeriksaan Penunjang ... 22

II.5 Pemeriksaan Ultrasonografi ... 24

II.6 Diagnosis ... 24

II.7 Penatalaksanaan ... 24

BAB III : ANALISA KASUS III.1 Identifikasi Masalah (SOAP) ... 25

BAB I PENDAHULUAN

I.1 KEHAMILAN KEMBAR (GEMELLI)

I.1.1 Definisi

Kehamilan kembar atau ganda adalah kehamilan dengan dua janin atau lebih.

I.1.2 Frekuensi

Greulich (1930) melaporkan frekuensi kehamilan kembar pada 121 juta persalinan sebagai berikut : gemelli 1 : 85, triplet 1 : 7.629, kuadrupet 1 : 670.743, dan quintiplet 1 : 41.600.000. angka tersebut kira-kira sesuai dengan hukum Hellin yang menyatakan bahwa perbandingan antara kehamilan kembar dan tunggal adalah 1 : 89. Untuk triplet 1 : 892, untuk kuadruplet 1 : 893, quintuplet 1 : 894, dan sextuplet 1 : 895. Prawirohardjo (1948) mengumumkan diantara 16.288 persalinan terdapat 197 persalinan gamelli dn 6 persalinan triplet.

Berbagai faktor mempengaruhi frekuensi kehamilan kembar, seperti bangsa, hereditas, umur, dan paritas ibu.

1. Bangsa / ras

Bangsa Negro di Amerika Serikat mempunyai frekuensi kehamilan kembar yang lebih tinggi daripada bangsa kulit putih. Juga frekuensi kehamilan kembar berbeda pada tiap negara, angka yang tertinggi ditemukan di Finlandia dan terendah di Jepang.

2. Umur

Frekuensi pembentukan kembar meningkat dari saat pubertas, yaitu saat aktivitas ovarium minimal, hingga puncaknya pada usia 37 – 40 tahun, saat terjadi stimulasi maksimal hormon yang meningkatkan angka ovulasi ganda, yaitu peningkatan dari kadar Follicle stimulating hormon (FSH) di dalam serum. Setelah umur 40 tahun frekuensi kehamilan kembar kembali menurun, ini kemungkinan disebabkan karena habisnya folikel de Graaf.

3. Paritas

Frekuensi kehamilan kembar juga meningkat dengan paritas ibu. Pada primipara 9,8 per 1000 persalinan dan naik menjadi 18,9 per 1000 untuk persalinan multipara (oktipara).

4. Herediter

Keluarga tertentu mempunyai kecenderungan untuk melahirkan bayi kembar yang biasanya diturunkan secara paternal, namun dapat pula secara maternal.

Selain itu juga dilaporkan obat klomid dan hormon gonadotropin yang dipergunakan untuk menimbulkan ovulasi dapat menyebabkan kehamilan dizigotik.

I.1.3 Etiologi

Faktor bangsa, umur, paritas, herediter dan obat-obatan serta hormon mempunyai pengaruh terhadap kehamilan kembar yang betrasal dari 2 telur atau dizigotik. Faktor-faktor tersebut dan mungkin pula faktor lain dengan mekanisme tertentu menyebabkan matangnya 2 atau lebih folikel de Graaf atau terbentuknya 2 ovum atau lebih dalam satu folikel.

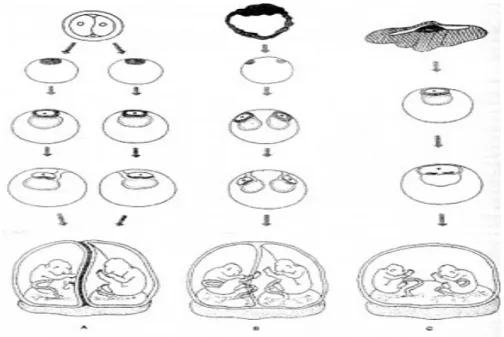

Pada kembar yang berasal dari satu telur, faktor bangsa, umur, paritas, dan herediter tidak atau sedikit sekali mempengaruhi terjadinya kehamilan kembar. Sel telur yang telah dibuahi akan membelah diri menjadi 2 bagian yang masing-masing akan tumbuh menjadi janin. Diperkirakan sebabnya adalah faktor penghambat pada masa pertumbuhan dini hasil konsepsi., sehingga tidak semua bagian akan terus membelah diri.

Faktor penghambat yang mempengaruhi segmentasi sebelum blastula terbentuk atau pembelahan terjadi sebelum massa sel dalam (morula) terbentuk dan lapisan luar blastokista belum pasti menjadi korion, yaitu, dalam 72 jam pertama setelah pembuahan, maka akan menghasilkan kehamilan kembar dengan 2 amnion, 2 korion, dan 2 plasenta seperti pada kehamilan dizigotik atau terjadi kehamilan kembar monozigotik, diamnionik, dan dikorionik dengan plasenta tepisah dua atau satu berfusi.

Bila faktor pengambat terjadi setelah blastula tetapi sebelum amnion terbentuk, atau pembelahan terjadi antara hari keempat dan kedelapan, setelah massa sel dlam terbentuk dan sel-sel yag ditakdirkan menjadi korion sudah mulai berdeferensiasi tetapi sel-sel amnion belum, maka akan terbentuk kehamilan kembar dengan 2 amnion terpisah. Dua kantong amnion akhirnya akan ditutupi oleh sebuah korion bersama sehingga dihasilkan kembar monozigotik, diamnotik, dan monokorionik.

Namun, apabila sebelum primitive streak tampak, atau amnion sudah terbentuk yang terjadi sekitar 8 hari setelah pembuahan, maka akan menghasilkan kehamilan kembar dengan 1 amnion atau kembar monozigotik, monoamnionik, dan monokorionik.

Apabila pembelahan dimulai lebih belakangan lagi, yaitu setelah lempeng embrionik atau primitive streak terbentuk, maka akan terjadi pemisahan tidak lengkap dan terbentuk kembar siam atau kembar dempet dalam berbagai bentuk.

Saat terjadi hambatan Janin Amnion Korion Plasenta < 48 jam

Sebelum blastula terbentuk atau pembelahan terjadi sebelum massa sel

dalam (morula) terbentuk dan lapisan luar blastokista belum pasti menjadi

korion

2 2 2 2

Hari ke 2 – 4 2 2 2 1

Hari ke 4 – 8

setelah blastula tetapi sebelum amnion terbentuk

2 2 1 1

Hari ke 8 – 13

sebelum primitive streak tampak, atau

amnion sudah terbentuk > Hari ke-13

setelah lempeng embrionik atau primitive streak terbentuk

Kembar siam

1 1 1

Tabel 1 : Faktor penghambat pada masa dini konsepsi

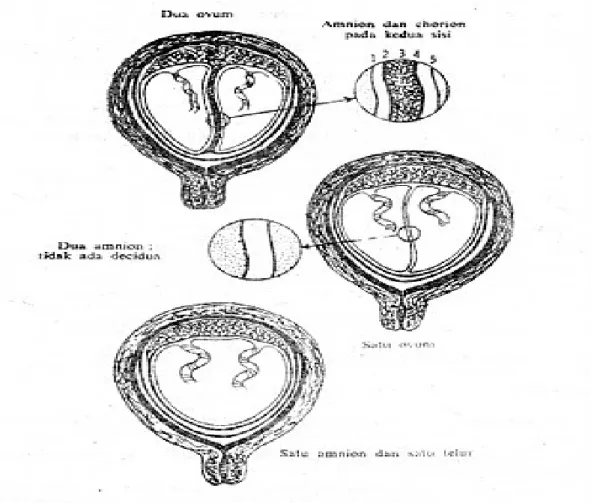

Gambar 2 : Plasenta dan tali pusat janin kembar I.1.4 Jenis

1. Kehamilan kembar monozigotik

Kehamilan kembar monozigotik adalah kehamilan kembar yang terjadi dari satu telur atau yang disebut juga dengan identik, homolog, atau uniovuler. Rata-rata sepertiga kehamilan kembar adalah monozigotik. Jenik kelamin kedua anak sama; rupanya sama atau bayangan cermin; mata, kuping gigi, rambut, kulit, dan ukuran antropologik pun sama. Sidik jari dan telapak sama, atau terbalik satu terhadap lainnya. Satu bayi kembar mungkin kidal dan yang lainnya biasa karena lokasi daerah motorik di korteks serebri pada kedua bayi itu berlawanan. Kira-kira satu pertiga kehamilan kembar monozigotik mempunyai 2 amnion, 2 korion, dan 2 plasenta; kadang-kadang 2 plasenta tersebut menjadi satu. Keadaan ini tak dapat dibedakan dengan kembar dizigotik. Dua pertiga mempunyai 1 plasenta, 1 korion, dan 1 atau 2 amnion. Pada kehamilan kembar monoamniotik kematian bayi sangat tinggi karena lilitan tali pusat, namun jarang terjadi.

Gambar 3 : Jenis kembar monozigotik berhubungan dengan waktu terjadinya faktor penghambat (Corner): Hambatan dalam tingkat segmentasi (2 – 4 hari). (B). Hambatan dalam tingkat blastula (4 – 7 hari). (C). Hambatan setelah amnion dibentuk tetapi sebelum primitive streak

Gambar 4 : Plasenta dan selaput janin kembar monozigotik. (A): 2 plasenta, 2 korion (melekat menjadi satu), 2 amnion. (B): 2 plasenta (menjadi satu), 2 korion (melekat menjadi satu), 2 amnion. (C): 1

plasenta, 1 korion, 2 amnion (melekat menjadi satu) (D): 1 plasenta, 1 korion, 1 amnion.

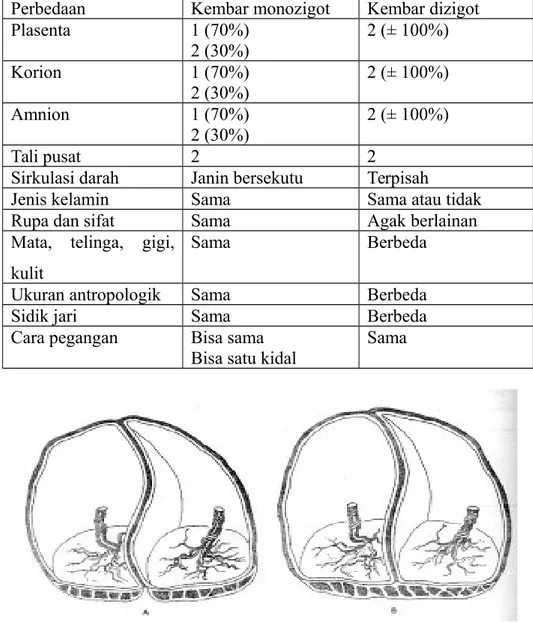

2. Kehamilan kembar dizigotik

Dua pertiga kehamilan kembar adalah dizigotik yang berasal dari 2 telur, disebut juga heterolog, binovuler, atau frenatal. Jenis kelamin sama atau berbeda, mereka berbeda seperti anak-anak lain dalam keluarga. Kembar dizigotik memiliki 2 plasenta, 2 korion, dan 2 amnion. Kadang-kadang 2 plasenta menjadi satu.

Tabel 2 : Perbedaan antara kembar monozigotik dan dizigotik Perbedaan Kembar monozigot Kembar dizigot

Plasenta 1 (70%) 2 (30%) 2 (± 100%) Korion 1 (70%) 2 (30%) 2 (± 100%) Amnion 1 (70%) 2 (30%) 2 (± 100%) Tali pusat 2 2

Sirkulasi darah Janin bersekutu Terpisah

Jenis kelamin Sama Sama atau tidak

Rupa dan sifat Sama Agak berlainan

Mata, telinga, gigi, kulit

Sama Berbeda

Ukuran antropologik Sama Berbeda

Sidik jari Sama Berbeda

Cara pegangan Bisa sama

Gambar 5 : Plasenta dan selaput janin kembar dizigotik. (A): 2 plasenta, 2 korion, 2 amnion. (B): 2 plasenta (menjadi satu), 2 korion, 2 amnion.

3. Conjoined twins, superfekundasi, dan superfetasi

Conjoined twins atau kembar siam adalah kembar dimana janin melekat satu dengan lainnya. Misalnya torakofagus (dada dengan dada), abdominofagus (perlekatan kedua bdomen), kraniofagus (kedua kepala), dan sebagainya.

Superfekundasi adalah pembuaan dua telur yang dikeluarkan pada ovulasi yang sama pada 2 koitus yang dilakukan dengan jarak waktu pendek. Kehamilan ini sukar dibedakan dengan kehamilan kembar dizigotik. Superfetasi adalah kehamilam kedua yang terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kehamilan pertama terjadi.

I.1.5 Pertumbuhan Janin

Berat badan janin pada kehamilan kembar lebih ringan daripada janin pada kehamilan tunggal dengan usia kehamilan yang sama. Sampai kehamilan 30 minggu kenaikan berat badan janin kembar sama dengan janin kehamilan tunggal. Setelah itu, kenaikan berat badan lebih kecil, kemungkinan karena regangan yang berlebihan menyebabkan peredaran darah plasenta berkurang. Berat badan satu janin pada kehamilan kembar rata-rata 1000 gr lebih ringan daripada janin kehamilan tunggal.

Berat badan baru lahir biasanya pada kembar dua dibawah 2500 gr, triplet dibawah 2000 gr, quadriplet dibawah 1500 gr, dan quintuplet dibawah 1000 gr.

Berat badan kedua janin pada kehamilan kembar tidak sama, berselisih antara 50 – 1000 gr, dan karena pembagian sirkulasi darahnya tidak sama menyebabkan janin yang satu tumbuh lebih kurang dibanding yang lainnya.

Pada kehamilan ganda monozigotik :

Pembuluh darah janin yang beranastomosis dengan janin yang lain, sehingga setelah bayi satu lahir tali pusat harus diikat untuk menghindari perdarahan.

Bila terdapat peredaran darah yang tidak seimbang karena anastomosis pembuluh darah, dapat menyebabkan terganggunya

pertumbuhan janin dan menjadi monstrum seperti akardiakus pada kehamilan muda.

Pada kehamilan tua dapat terjadi sindroma transfusi fetal. Pada janin yang mendapat darah lebih banyak terdapat hidramnion, polisitemia, edema, dan pertumbuhan yang baik. Sedangkan janin kedua terlihat kecil, anemis, dehidrasi, oligohidramnion, dan mikrokardia karena kurang mendapat darah.

Pada kehamilan kembar dizigotik :

Dapat terjadi satu janin meninggal dan yang satu tumbuh samai cukup bulan.

Janin yang mati bisa diresorbsi (kalau pada kehamilan muda), atau pada kehamilan yang agak tua, janin jadi pipih yang disebut fetus papyraseus atau kompresus.

I.1.6 Letak dan Presentasi Janin

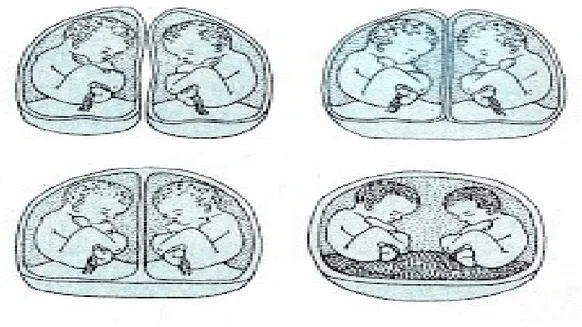

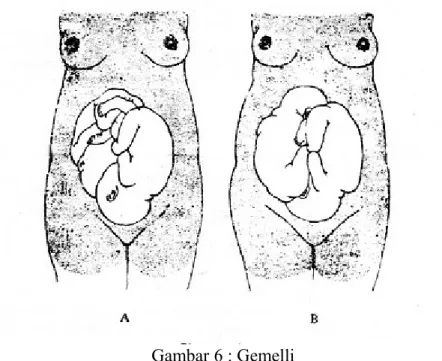

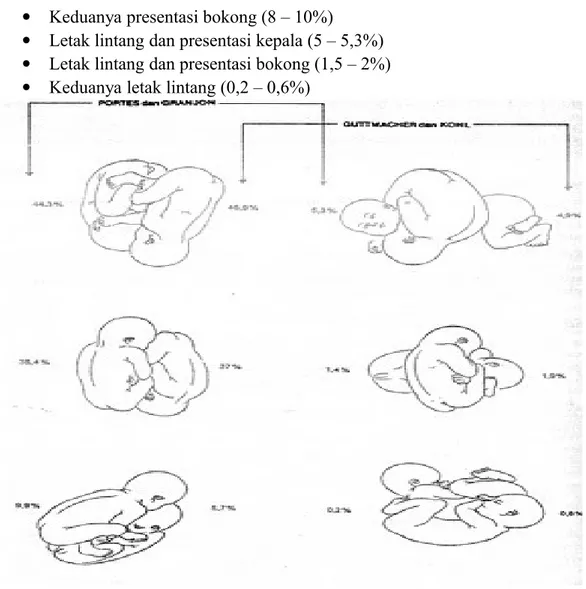

Gambar 6 : Gemelli

Pada umumnya, janin kembar tidak besar dan memiliki cairan amnion yang lebih banyak daripada biasanya, sehingga sering terjadi perubahan presentasi dan posisi janin. Demikian pula letak janin kedua dapat berubah setelah kelahiran bayi pertama, misalnya dari letak lintang menjadi letak sungsang. Berbagai kombinasi letak serta presentasi dapat terjadi. Yang paling sering dijumpai adalah:

Kedua janin dalam letak memanjang dengan presentasi kepala (44 – 47%) Letak memanjang, presentasi kepala dan bokong (37 – 38%)

Keduanya presentasi bokong (8 – 10%)

Letak lintang dan presentasi kepala (5 – 5,3%) Letak lintang dan presentasi bokong (1,5 – 2%) Keduanya letak lintang (0,2 – 0,6%)

Gambar 7 : Jenis dan frekuensi letak serta presentasi kehamilan kembar (Portes & Granjon dan Guttmacher & Kohl)

I.1.7 Diagnosis 1. Anamnesis

Perut lebih buncit dari semestinya sesuai dengan umur kehamilannya. Gerakan janin lebih banyak dirasakan ibu hamil

Uterus terasa lebih cepat membesar Ada riwayat gemelli dalam keluarga

Keluhan subyektif bertambah : mual, muntah berlebih, perasaan berat, sesak napas, edema, dll.

2. Inspeksi dan palpasi

Besarnya uterus tidak sesuai dengan masa kehamilan (lebih besar) Uterus cepat membesar pada pemeriksaan berulang

Penambahan BB yang menyolok

Bagian-bagian kecil teraba lebih banyak

Teraba 2 kepala, 2 bokong, dan satu/dua punggung. Teraba ada 2 ballotemen

Teraba sullkus di bawah fundus uteri dan meluas ke bawah 3. Auskultasi

Terdengar 2 denyut jantung janin pada 2 tempat yang agak berjauhan dengan perbedaan kecepatan sedikitnya 10 denyut permenit atau bila dihitung bersamaan terdapat selisih 10.

4. Rontgen foto abdomen Tampak gambaran 2 janin 5. Ultrasonografi

Bila tampak 2 janin atau dua jantung yang bedenyut yang telah dapat ditentukan pada triwulan I

6. Elektrokardiogram

Terdapat gambaran dua EKG yang berbeda dari kedua janin 7. Reaksi kehamilan

Karena pada hamil kembar umumnya plasenta besar atau ada 2 plasenta, maka produksi HCG akan tinggi, jadi titrasi reaksi kehamilan bisa positif, kadang-kadang sampai 1/200.

Kadangkala diagnosa baru diketahui setelah bayi pertama lahir, uterus masih besar dan ternyata ada satu janin lagi dalam rahim. Kehamilan kembar sering terjadi bersamaan dengan hidramnion dan toksemia gravidarum.

I.1.8 Diagnosis diferensial 1. Hidramnion

Hidramnion dapat menyertai kehamilan kembar, kadang-kadang kelainan hanya terdapat pada satu kantong amnion, dan yang lainnya oligohidramnion. Pemeriksaan ultrasonografi dapat menentukan aakah pada hidramnion ada kehamilan kembar atau tidak.

2. Kehamilan dengan mioma uteri atau kistoma ovarii

Tidak terdengarnya 2 denyut jantung pada pemeriksaan berulang, bagian besar dan kecil yang sukar digerakkan, lokasinya yang tidak berubah, dan pemeriksaan rontgen dapat membedakan kedua hal tersebut.

3. Janin Besar 4. Hydrops fetalis

I.1.9 Komplikasi terhadap Ibu dan Janin 1. Terhadap ibu

Kebutuhan ibu akan zat-zat makanan bertambah, sehingga dapat menyebabkan anemia dan defisiensi zat-zat lainnya.

Kemungkinan terjadinya hidramnion bertambah 10 kali lebih besar. Hidramnion menyebabkan uterus regang sehingga apat menyebabkan partus prematurus, inersia uteri, atau perdarahan postpartum.

Frekuensi pre-eklamsi dan eklamsi lebih sering disebabkan karena keregangan uterus yang berlebihan menyebabkan iskemia uteri.

Karena uterus yang besar, ibu mengeluh sesak napas, sering miksi, serta terdapat edema dan varises pada tungkai dan vulva

Berhubung uterus regang secara berlebihan, ada kecenderungan terjadinya inersia uteri.

2. Terhadap janin

Akibat distensi uterus yang berlebihan sehingga melewati batas toleransi dan sering menyebabkan partus prematurus.

Usia kehamilan tambah singkat dengan bertambahnya jumlah janin pada kehamilan kembar : 25% pada gemelli, 50% pada triplet, dan 75% pada quadruplet, yang akan lahir 4 minggu sebelum cukup bulan. Jadi kemungkinan terjadinya bayi prematur akan tinggi.

Solutio plasenta dapat terjadi setelah bayi pertama lahir, sehingga menyebabkan salah satu faktor kematian yang tinggi bagi janin kedua. Sering terjadi kesalahan letak janin, yang akan mempertinggi angka

kematian janin. Ibu Anak Anemia Preeklamsi Partus prematurus Atonia uteri Inersia uteri Perdarahan postpartum Hidramnion Malpresentasi Plasenta previa Solutio plasenta Ketuban pecah dini

Prolapsus funikuli Pertumbuhan janin terhambat

Kelainan bawaan

Morbiditas dan mortalitas perinatal meningkat Tabel 3 : Komplikasi pada kehamilan kembar

I.1.10 Penanganan

a. Penanganan dalam kehamilan

1. Perawatan prenatal yang baik untuk mengenal kehamilan kembar dan mencegah komplikasi yang timbul, dan bila diagnosis telah ditegakkan pemeriksaan ulangan harus lebih sering (1x seminggu pada kehamilan lebih dari 32 minggu)

2. Setelah kehamilan 30 minggu, koitus dan perjalanan jauh sebaiknya dihindari, karena akan merangsang partus prematurus.

3. Pemakaian korset gurita yang tidak terlalu ketat diperbolehkan, supaya terasa lebih ringan.

4. Periksa darah lengkap, Hb, dan golongan darah.

b. Penanganan dalam persalinan

1. Bila anak pertama letaknya memanjang, kala I diawasi seperti biasa, ditolong seperti biasa dengan episiotomi mediolateralis.

2. Setelah itu perlu waspada, lakukan periksa luar, periksa dalam untuk menentukan keadaan anak kedua. Tunggu sambil memeriksa tekanan darah dan lain-lain.

3. Biasanya dalam 10-15 menit his akan kuat lagi. Bila anak kedua terletak memanjang, ketuban dipecahkan pelan-pelan supaya air ketuban tidak mengalir deras keluar. Tunggu dan pimpin persalinan anak kedua seperti biasa.

4. Waspadalah atas kemungkinan terjadinya perdarahan postpartum, sebaiknya dipasang infus profilaksis.

5. Bila ada kelainan letak pada anak kedua, misalnya melintang atau terjadi prolaps tali usat dan solutio plasenta, maka janin dilahirkan dengan cara operatif obstetrik :

Pada letak lintang, coba versi luar dulu atau lahirkan dengan cara versi dan ekstraksi.

Pada letak kepala, persalinan diperceat dengan ekstraksi vakum atau forseps.

Pada letak bokong atau kaki, ekstraksi bokong atau kaki. 6. Indikasi seksio sesarea hanya pada :

Janin pertama letak lintang Bila terjadi prolaps tali pusat Plasenta previa

Terjadi interlocking ada letak janin 69, anak pertama letak sungsang dan anak kedua letak kepala

7. Kala IV diawasi terhadap kemunggkinan terjadinya perdarahan postpartum, beri suntikan sinto-metrin yaitu 10 satuan sintosinon ditambah 0,2 mg methergin intravena.

I.1.11 Prognosis

Prognosis untuk ibu lebih jelak bila dibandingkan pada kehamilan tunggal, karena seringnya terjadi toksemia gravidarum, hidramnion, anemia, pertolongan obstetri operatif, dan perdarahan postpartum.

Angka kematian perinatal tinggi terutama karena prematur, prolaps tali pusat, solutio plasenta, dan tindakan obstetrik karena kelainan ketak janin.

BAB II LAPORAN KASUS

II.1 Identitas Pasien

Nama : Ny. I

Umur : 38 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Indralaya 01

Status : Menikah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Pendidikan : S1 Tekhnik

Tanggal masuk RSUD : 24 September 2013 Tanggal periksa : 30 September 2013

No.RM : 192239

II.2 Anamnesis

Keluhan utama : Pasien masuk Rumah Sakit dengan G2P1A0, rencana SC atas indikasi kehamilan kembar disertai tekanan darah tinggi pada tanggal 25 September 2013 pukul 06.00 WIB.

Keluhan tambahan : Pusing menjalar di kepala belakang

Riwayat Penyakit Sekarang

Pasien belum merasakan mules, belum keluar cairan lendir dan darah, belum ada rembesan air ketuban. Tekanan darah pasien mulai meningkat sejak usia kehamilan 7 bulan, 1-2 bulan terakhir kaki mulai terasa bengkak (edema). Pasien juga suka makan yang asin-asin dan gorengan. Frekuensi buang air kecil sedikit. Buang air besar lancar.

Riwayat Penyakit Dahulu

Tidak ada riwayat hamil kembar, hipertensi, dan diabetes mellitus sebelumnya.

Riwayat Penyakit Keluarga

Tidak ada riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Nenek dan sepupu pasien, serta saudara dari pihak suami memiliki riwayat hamil kembar.

Riwayat Operasi

Belum pernah melakukan operasi HPHT : 1 Desember 2012 TTP : 8 September 2013 Riwayat Haid

Menarche pada usia 12 tahun, dismenorrhoe (-), volume haid 3x ganti, cyclus haid 28 hari, dengan lama haid 7 hari.

Riwayat Kelahiran

Anak pertama perempuan berusia 10 tahun, lahir pervaginam, aterm, ditolong bidan, dengan berat badan lahir 3200 gr dan masa laktasi 2 tahun.

Riwayat ANC

Antenatal Care dilakukan secara rutin.

Riwayat Pengobatan

Pasien mengaku belum pernah mengkonsumsi obat apapun kecuali vitamin.

Riwayat Alergi

Tidak ada riwayat alergi obat dan makanan.

II.3 Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan umum : Baik

2. Kesadaran : Compos Mentis 3. Vital sign

Tekanan Darah : 150 / 100 mmHg

Nadi : 84 x/menit

Respiration Rate : 20 x/menit

Suhu : 36,1 0C

4. Status generalis

a. Pemeriksaan kepala 1) Kepala dan Wajah

Kepala mesocephal, simetris. Warna rambut putih kehitaman, tidak mudah dicabut dan terdistribusi merata.

2) Mata

Konjungtiva anemis (-/-), sklera ikterik (-/-) 3) Telinga

Discharge (-), deformitas (-) 4) Hidung

Discharge (-), deformitas (-) dan napas cuping hidung (-) 5) Mulut

Bibir sianosis (-), lidah sianosis (-) b. Pemeriksaan leher

c. Pemeriksaan thoraks

Paru : Dinding dada tampak simetris, tidak tampak ketertinggalan gerak antara hemithoraks kanan dan kiri, kelainan bentuk dada (-) Perkusi orientasi selurus lapang paru sonor, suara dasar vesikuler, ronki (-) , Wheezing (-) Jantung : S1>S2reguler; Gallop (-), Murmur (-)

d. Pemeriksaan abdomen Status Obstetrik :

T. Fut : 42 cm

Bagian terbawah : Preskep & Presbo U Puka / Puki

DJJ : (+)

HIS : (-)

e. Pemeriksaan ekstremitas

Warna kulit kuning langsat, turgor kenyal, integritas kulit utuh, edema (+) pada ekstremitas inferior dextra et sinistra, varises (-), akral hangat, capillary refill < 2 detik.

f. Pemeriksaan Dalam

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam disebabkan pro SC.

II.4 Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan darah :

HB : 11,3 gr% (N = 14-18 gr%) LED : 9 mm/jam (N = < 15 mm/jam) Leukosit : 7.900 (N = 5 – 10 ribu/ml) Trombosit : 181.000 (N = 150 – 450 ribu) Hitung jenis :

Eosinofil : 0 (N = 1-3%) Neutrofil batang : 2 (N = 2-6%) Neutrofil segmen : 89 (N = 50 – 70%) Limfosit : 8 (N = 20 – 40%) Monosit : 1 (N = 2 – 8%) Ht : 32 % (N = 37 – 48%) Gol. Darah : A

Waktu pembekuan : 4’ 30” (N = 5 – 15 menit) Waktu perdarahan : 2’ 00” (N = 1 – 6 menit) Urinalisa : Protein : (-) (N = negatif) Reduksi : (-) (N = negatif) Kimia darah : Protein total : 5,1 (N = 6,6 – 8,8 gr %) Bilirubin total : 0,9 (N = < 1,0 mg %) A.Fosfatase : 102 (N = 42 – 128 U/L) SGOT : 24 (N = 0 – 35 U/L) SGPT : 30 (N = 0 – 40 U/L) Kolesterol : 220 (N = 0 – 200 mg%) Trigliserida : 330 ( N = 0 – 200 mg%) Kolesterol HDL : 34 (N = 35 – 88 mg%) Kolesterol LDL : 140 (N = 130 – 160 mg%)

BSS : 66 (N = <140 mg%)

Kalium / K : 5,6 (N = 3,5 – 5,5 meq/ml) Natrium / Na : 144 (N = 143 – 146 meq/ml) Klorida / Cl : 118 (N = 95 – 105 mmol/L) Kalsium / Ca : 9.0 (N = 8,6 – 10.3 mg%) II.5 Pemeriksaan Ultrasonografi

Kehamilan gemelli, aterm, preskep & presbo U puka / puki, DJJ (+).

II.6 Diagnosis

G2P1A0, hamil aterm dengan Gemelli disertai Pre Eklamsia Ringan.

II.7 Penatalaksanaan

Non Farmakologi: Tirah baring, puasa 6 jam sebelum SC, Infus RL : DS (1 : 2) gtt xx / menit, pasang Dyspossible Catether (+), diet makan biasa (MB), rawat inap (pengawasan dan observasi).

Farmakologi: Injeksi :

Injeksi ceftrimax 1 gr 2x1 hari Injeksi extrace 1 amp 2x1 hari Injeksi transamin 1 amp 2x1 hari Pronalges supp 1 mg 3x1 hari Drip tramadol

Obat oral :

Ciprofloxaxin 2x1 hari Asam mafenamat 3x1 hari Sanvita B Plus 1x1 hari Milmor 3x1 hari

BAB III ANALISA KASUS

III.1 Identifikasi Masalah (SOAP) 1. Subjektif (S)

Pasien masuk Rumah Sakit dengan G2P1A0 hamil 38 minggu dengan rencana SC atas indikasi kehamilan kembar disertai tekanan darah tinggi pada tanggal 25 September 2013 pukul 06.00 WIB, dilihat dari gejalanya sudah bisa dihipotesiskan bahwa pasien menderita gemelli disertai dengan preeklamsia. Pasien berumur 38 tahun yang menandakan bahwa terdapat faktor resiko untuk terjadinya gemelli, yaitu sebelum berusia 40 tahun. Pasien juga mengaku bahwa di keluarganya terdapat riwayat kehamilan kembar yang menandakan bahwa terdapat faktor herediter atau keturunan pada keluarga pasien. Saat ini pasien juga sedang hamil anak kedua yang menandakan bahwa pasien memiliki paritas multrigravida yang dapat meningkatkan resiko terjadinya gemelli. Pasien juga mengeluh pusing dan mengaku tekanan darah mulai meningkat sejak usia kehamilan 7 bulan tidak pernah mengalami hipertensi sebelum kehamilan ini. Hal tersebut memperkuat ke arah preeklamsia dimana hipertensi timbul setelah umur kehamilan 20 minggu. Pasien sering makan yang asin-asin dan gorengan, ini dapat menjadi faktor resiko terjadinya bengkak (edema) pada kaki. Edema diakibatkan adanya peningkatan permeabilitas pembuluh darah pada preeklamsia sehingga terjadi penimbunan cairan yang berlebihan di ruang interstisial. Saat ini belum merasakan mules, belum keluar cairan lendir dan darah, belum ada rembesan air ketuban, artinya belum dalam keadaan in partu. Berdasarkan HPHT tanggal 1 Desember 2012, TTP nya tanggal 8 September 2013, sedangkan hasil USG menyatakan hamil aterm, ini bisa disebabkan karena human error atau pasien lupa akan tanggal pasti HPHT.

2. Objektif (O)

Tekanan darah 150/100 mmHg, sudah ada kenaikan sistolik lebih dari 30 mmHg dan kenaikan diastolik lebih dari 15 mmHg. Pada pemeriksaan ekstremitas ditemukan adanya edema pada ekstremitas inferior dextra et sinistra sesuai dengan kriteria preeklamsia ringan.

3. Assessment (A)

Diagnosis : G2P1A0, hamil aterm dengan Gemelli disertai Pre Eklamsia Ringan.

Diagnosis gemelli ditegakkan berdasarkan faktor resiko terjadinya gemelli yang terdapat pada pasien, yaitu dari umur, semakin tua umur pasien, semakin tinggi angka keadian kehamilan kembar dan menurun lagi setelah umur 40 tahun, sedangkan pada pasien saat ini berumur 38 tahun. Dari segi paritas, kejadian gemelli meningkat pada multipara, sedangkan pada pasien sedang hamil anak kedua. Terlihat perut yang membuncit atau uterus yang membesar yang tidak sesuai dengan kehamilannya, adanya riwayat keluarga kehamilan kembar, pemeriksaan leopold yang terdapat beberapa bagian janin, yaitu pada leopold 1 terdapat kepala dan bokong, leopold 2 terdapat puka dan puki, leopold 3 terdapat presentasi kepala dan bokong, dan leopold 4 belum masuk PAP. Pada pemeriksaan DJJ juga terdapat 2 denyut jantung janin dari 2 tempat yang agak berjauhan, pada pemeriksaan USG tampak 2 janin dengan posisi preskep & presbo U puka / puki. Sedangkan diagnosis preeklamsia ringan ditegakkan berdasarkan atas timbulnya hipertensi dengan tekanan darahnya 150/100 mmHg dan edema pada kedua ekstremitas inferior dextra et sinistra setelah kehamilan 20 minggu.

4. Planning (P)

(a) Non - farmakologi : Puasa

Sebelum dilakukan SC pasien dipuasakan 6 jam terlebih dahulu untuk mengosongkan lambung dan usus.

Operasi Sectio Caesarea (SC)

Sectio Caesarea (SC) atau seksio sesarea adalah suatu cara pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka atau membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding perut atau vagina; atau sectio caesarea adalah suatu histerotomia untuk melahirkan janin dari dalam rahim. Istilah :

Seksio sesarea primer (efektif)

Dari seula telah direncanakan bahwa janin akan dilahirkan secara seksio sesarea, tidak diharapkan lagi kelahiran biasa, misalnya pada panggul sempit (CV < 8 cm).

Seksio sesarea sekunder

Dalam hal ini kita bersikap mencoba menunggu kelahiran biasa (partus percobaan), bila tidak ada kemajuan persalinan atau partus percobaan gagal, baru dilakukan SC.

Seksio sesarea ulang (repeat caesarean section)

Ibu pada kehamilan yang lalu mengalami seksio sesarea (previous caesarea section) dan pada kehamilan selanjutnya dilakukan seksio sesarea ulang.

Seksio sesarea histerektomi (caesarean section hysterectomy)

Adalah suatu operasi dimana setelah janin dilahirkan dengan seksio sesarea, langsung dilakukan histerektomi oleh karena suatu indikasi. Jenis :

a. Abdomen (seksio sesarea abdominalis) 1. Seksio sesarea transperitonealis

o Seksio sesarea klasik atau korporal dengan insisi memanjang pada korpus uteri.

o Seksio sesarea ismika atau profunda atau low cervical dengan insisi pada segmen bawah rahim.

2. Seksio sesarea ektraperitonealis, yaitu tanpa membuka peritoneium parietalis, dengan demikian tidak membuka kavum abdominal.

b. Vagina (seksio sesarea vaginalis)

Menurut arah sayatan pada rahim, seksio sesarea dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Sayatan memanjag (longitudinal) menurut Kronig 2. Sayatan melintang (transversal) menurut Kerr 3. Sayatan huruf T (T-incision)

Indikasi : a. Faktor Ibu

Panggul sempit

Holmer mengambil batas terendah untuk melahirkan janin vias naturalis adalah CV = 8 cm. Panggung dengan CV = 8 cm dapat dipastikan tidak dapat melahirkan jain yang normal, harus diselesaikan secara sectio caesarea. CV antara 8 – 10 cm boleh dicoba dengan partus percobaan, baru setelah gagal dilakukan sectio caesarea sekunder

Disproporsi sefalo-pelvik, yaitu ketidakseimbangan antara ukuran kepala dan panggul

Usia

Ibu yang melahirkan berusia lebih dari 35 tahun memiliki resiko melahirkan dengan SC karena pada usia tersebut ibu memiliki penyakit beresiko, seperti hipertensi, jantung, DM, dan preeklamsia.

Infeksi, biasanya akibat hubungan seksual seperti gonorhea, AIS, herpes simpleks, sifilis, dll.

HAP (Haemmorhage Ante Partum) seperti plasenta previa sentralis dan lateralis (posterior), dan solutio plasenta.

Neoplasma

Ruptur uteri mengancam Partus lama (prolonged labor) Partus tak maju (obstructed labor) Distosia serviks

Pre-eklamsia dan hipertensi Kehamilan dengan resiko tinggi Seksio sesarea berulang

Ketuban pecah dini (KPD) b. Faktor janin

Gawat janin, dapat didiagnosa berdasarkan pada keadaan kekurangan oksigen (hipoksia) yang dapat diketahui dari DJJ yang abnormal dan mekonium dalam air ketuban.

Bayi abnormal, misalnya pada keadaan hidrosefalus, dan kelainan pada dinding perut seperti gastroskisis dan omphalokel.

Malpresentasi janin Letak lintang

Greenhill dan Eastman berpendapat :

- Bila ada kesempitan panggul, maka sectio caesarea adalah cara yang terbaik dalam segala letak lintang dengan janin hidup danbesar biasa.

- Semua primigravida dengan letak lintang harus ditolong dengan sectio caesarea, walau tidak perkiraan panggul sempit.

- Multipara dengan letak lintang dapat lebih dulu ditolong dengan cara lain.

Letak bokong

Sectio caesarea dianjurkan pada letak bokong bila dijumpai :

- Panggul sempit - Primigravida

- Janin besar dan berharga

Presentasi dahi dan muka (letak defleksi) bila reposisi dan cara-cara lain tidak berhasil

Presentasi rangkap, bila reposisi tidak berhasil

Gemelli memiliki resiko terjadinya komplikasi yang lebih tinggi, misalnya preeklamsia, dan hidramnion. Menurut Eastman sectio caesarea dianjurkan :

- Bila janin pertama letak lintang atau presentasi bahu (shoulder presentation)

- Bia terjadi interlocking (locking of the twins) - Distosia oleh karena tumor

- Gawat janin, dan sebagainya Kontraindikasi :

Infeksi pada peritonium Janin mati

Kurangnya fasilitas dan tenaga ahli. Komplikasi :

Infeksi puerpural (nifas)

Ringan : kenaikan suhu beberapa hari saja

Sedang : kenaikan suhu yang lebih tinggi, disertai dehidrasi dan perut sedikit kembung

Berat : pritonitis, sepsis, dan ileus paralitik. Biasanya terjadi pada KPSW.

Penanganannya adalah dengan pemberian cairan, elektrolit, dan atibiotika yang adekuat dan tepat.

Perdarahan, yang jumlahnya banya dapat timbul waktu pembedahan, banyak pembuluh darah yang terputus dan terbuka, atonia uteri, atau perdarahan pada placental bed. Komplikasi lain seperti luka kandung kemih, emboli paru,

dll.

Kemungkinan ruptur uteri spontan pada kehamilan berikutnya yag disebabkan karena kurang kuatnya parut pada dinding uterus.

Nasehat pasca operasi :

Dianjurkan jangan hamil selama lebih kurang 1 tahun dengan memakai kontrasepsi

Kehamilan berikutnya hendaknya diawasi dengan ANC yang baik

Dianjurkan untuk bersalin di RS yang besar

Apakah persalinan yang berikutnya harus dengan seksio sesarea bergantung dari indikasi SC dan keadaan pada hamil berikutnya

Rawat inap

Tujuan perawatan adalah untuk mengobservasi dan memberikan pengawasan terhadap pasien.

Saat perawatan selain diberikan obat-obatan juga diberikan cairan infus RL + DS (1:2) gtt xx / menit yang mengandung elektrolit dengan tujuan untuk pemeliharaan seperti mengganti kehilangan air lewat urin, feses, paru, dan keringat; sebagai pengganti seperti mengganti kehilangan air karena

proses-proses patologis; dan untuk tujuan khusus dengan menggunakan cairan kristaloid yang digunakan khusus. Selain itu tujuan lain pemberian cairan juga agar tidak terjadi hipertermia, dehidrasi, dan komplikasi pada organ tubuh lainnya. Pemberian cairan perinfus dihentikan setelah penderita flatus atau setelah 2 hari pasca SC, lalu mulai diberikan obat peroral.

Jumlah cairan yang keluar ditampung dan diukur dengan menggunakan Dyspossible Catether (+) sebagai pedoman pemberian cairan.

Setelah SC pasien juga diperbolehkan makan biasa atau diet MB.

Mobilisasi dilakukan secara bertahap, mobilisasi bertujuan untuk membantu jalannya proses penyembuhan penderita, memperbaiki sirkulasi, pernapasan, dan gastrointestinal berfungsi dengan normal, dan untuk mencegah terjadinya trombosis dan emboli.

Setelah operasi, pada 6 jam pertama ibu harus tirah baring terlebih dahulu, mobilisasi yang bisa dilakukan adalah menggerakkan lengan, tangan, menggerakkan ujung jari kaki, dan memutar pergelangan kaki, mengangkat tumit, menegangkan otot betis serta menekuk dan menggeser kaki. Setelah 6 – 10 jam, ibu diharuskan untuk dapat miring ke kanan dan ke kiri untuk mencegah trombosis dan trombo emboli.

Setelah 24 jam, iu dianjurkan untuk dapat mulai belajar untuk duduk.

Setelah bisa duduk, ibu dianjurkan untuk belajar berjalan. (b) Farmakologi :

Injeksi ceftrimax 1 gr 2x1 hari Komposisi : ceftriaxone disodium

Indikasi : infeksi saluran napas, THT, saluran kemih, sepsis, meningitis, infeksi tulang, sendi dan jaringan lunak, intraabdominal, genital, infeksi pada gangguan imunitas, profilaksis operasi.

Dosis : dewasa dan anak > 12 tahun 1 – 2 g 1x/hr. Pada infeksi berat dapat ditingkatkan menjadi s/d 4 g 1x/hr.

Kontraindikasi : hipersensitif terhadap sefalosporin

Efek samping : diare, mual, muntah, stomatitis, glositis, ruam kulit, pruritus, urtikaria, dermatitis alergi, edema, eksantema, eritema multiformis, eosinofilia, perdarahan, trombositopenia, leukopenia, granulositopenia, anemia hemolitik, sakit kepala, pusing, reaksi anafilaksis, nyari pada tempat injeksi, flebitis, vaginitis, dll.

Injeksi extrace 1 amp 2x1 hari Komposisi : Ascorbic acid Indikasi : defisiensi vit. C.

Dosis : dewasa : 100 – 250 mg 1 – 2x/hr selama beberapa hari. Anak : 100 – 300 mg dalam dosis terbagi. Kasus berat : 1- 2 g/hr. Diberikan secara SK, IM, dan IV.

Peringatan : penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan defisiensi G6PD

Efek samping : rasa hangat dan kemerahan pada wajah, sakit kepala, insomnia, mual, dan muntah.

Injeksi transamin 1 amp 2x1 hari Komposisi : Tranexamic acid

Indikasi : hemostatik untuk perdarahan karena operasi. Obstetrik dan Ginekologi : solutio plasenta, menoragia, perdarahan karena insersi IUD. Perdarahan GI bagian atas. Perdarahan intrakranial karena ruptur aneurisma atau perdarahan subarakhnoid.

Dosis : kapsul : 1 – 2 kaps 3 – 4 x/hr (25 mg/kgBB/hr). Ampul : 1 – 2 amp/hr via IM/IV/infus drip. Injeksi harus diberikan perlahan selama 1 – 2 menit.

Kontra indikasi : riwayat tromboemboli, buta warna, perdarahan subarakhnoid.

Efek samping : gangguan GI, sakit kepala (pada pemberian oral) Pronalges supp 1 mg 3x1 hari

Indikasi : AR dan OA akut dan kronis, nyeri pasca operasi, pasca partum dan ortopedik.

Dosis : kapsul CR : 1 kaps 1x/hr. Tab : 50 – 100 mg 2 – 3 x/hr. Ampul : AR dan OA 50 mg 3 – 4 x/r. Nyeri 25 – 50 g / 6 – 8 jam. Supp : 1 supp 2x/hr.

Kontra indikasi : tukak peptik, asma

Efek samping : gangguan GI, sakit kepala, mengantuk, pusing, vertigo, dan edema.

Drip tramadol bila perlu Komposisi : Tramadol HCl

Cara kerja : Tramadol adalah analgesik kuat yang bekerja pada reseptor opiat. Tramadol mengikat secara stereospesifik pada reseptor di sistem saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri. Di samping itu tramadol menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitif terhadap rangsang, akibatnya impuls nyeri terhambat.

Indikasi : Efektif untuk pengobatan nyeri akut dan kronik yang berat, nyeri pasca pembedahan.

Dosis : Tramadol 50mg/ml. Dewasa dan anak-anak > 12 tahun : 50 – 100 mg selama 4 – 6 jam seacara IM/IV. Injeksi harus diberikan secara perlahan selama 2 – 3 menit. Tidak direkomendasikan bagi anak < 12 tahun.

Peringatan dan perhatian:

Pada penggunaan jangka panjang dapat terjadi ketergantungan, sehingga dokter harus menentukan lama pengobatan.

Tramadol tidak boleh diberikan pada penderita ketergantungan obat.

Hati-hati penggunaan pada penderita trauma kepala, meningkatnya tekanan intrakranial, gangguan fungsi ginjal dan hati yang berat atau hipersekresi bronkus, karena dapat mengakibatkan meningkatnya resiko kejang atau syok.

Penggunaan bersama dengan obat-obat penekanan SSP lain atau penggunaan dengan dosis berlebihan dapat menyebabkan menurunnya fungsi paru.

Penggunaan selama kehamilan harus mempertimbangkan manfaat dan resikonya baik terhadap janin maupun ibu.

Hati-hati penggunaan pada ibu menyusui, karena tramadol diekskresikan melalui ASI.

Tramadol dapat mengurangi kecepatan reaksi penderita, seperti kemampuan mengemudikan kendaraan ataupun mengoperasikan mesin.

Depresi pernapasan akibat dosis yang berlebihan dapat dinetralisir dengan nalokson, sedangkan kejang dapat diatasi dengan pemberian benzodiazepinn

Meskipun termasuk antagonis opiat, tramadol tidak dapat menekan gejala "withdrawal" akibat pemberian morfin.

Kontra indikasi : Penderita yang hipersensitif terhadap Tramadol atau Opiat dan penderita yang mendapatkan pengobatan dengan penghambat MAO, intoksikasi akut dengan alkohol, hipnotika, analgetik atau obat-obat yang mempengaruhi SSP lainnya.

Efek samping : pusing, sedasi, lelah, sakit kepala, pruritus, berkeringat, kulit kemerahan, mulut kering, mual, muntah. Dispepsia dan obstipasi.

Ciproflocaxin 2x1 hari

Farmakologi : Ciprofloxacin (1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(-1-piperazinyl-3-quinolone carboxylic acid) merupakan salah satu obat sintetik derivat quinolone. mekanisme kerjanya adalah menghambat aktifitas DNA gyrase bakteri, bersifat bakterisida dengan spektrum luas terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Ciprofloxacin diabsorbsi secara cepat dan baik melalui saluran cerna, bioavailabilitas absolut antara 69-86%, kira-kira 16-40% terikat pada protein plasma dan didistribusi ke berbagai jaringan serta cairan tubuh. metabolismenya dihati dan diekskresi terutama melalui urine.

Indikasi : Untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh kuman patogen yang peka terhadap ciprofloxacin, seperti Saluran kemih, saluran cerna, saluran nafas, kulit dan jaringan lunak, tulang dan sendi.

Kontra Indikasi : Penderita hipersensitivitas terhadap ciprofloksasin dan derivat quinolone lainnya, tidak dianjurkan pada wanita hamil atau menyusui, anak-anak pada masa pertumbuhan, karena pemberian dalam waktu yang lama dapat menghambat pertumbuhan tulang rawan. Hati-hati bila digunakan pada penderita usia lanjut. Pada penderita epilepsi dan penderita yang pernah mendapat gangguan SSP hanya digunakan bila manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan resiko efek sampingnya.

Dosis : 2 x 500 mg sehari selama 5-10 hari.

Efek samping : Gangguan saluran cerna : Mual, muntah, diare dan sakit perut. Gangguan susunan saraf pusat : Sakit kepala, pusing, gelisah, insomnia dan euforia. Reaksi

hipersensitivitas : Pruritus dan urtikaria. Peningkatan sementara nilai enzim hati, terutama pada pasien yang pernah mengalami kerusakan hati.

Asam mafenamat 3x1 hari

Komposisi : mafenamat acid atau asam mefenamat 500 mg

Indikasi : Nyeri akut dan kronik, sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri sendi, nyeri otot, nyeri sehabis operasi, nyeri pada persalinan.

Kontraindikasi : Tukak lambung, radang usus, gangguan ginjal, asma dan hipersensitif terhadap asam mefenamat.

Dosis : dewasa : awalnya 500 mg lalu 250 mg setiap 6 jam maksimal 7 hari.

Efek samping : Gangguan saluran cerna, antara lain iritasi lambung, kolik usus, mual, muntah dan diare, rasa mengantuk, pusing, sakit kepala, penglihatan kabur, vertigo, dispepsia. Pada penggunaan terus-menerus dengan dosis 2000 mg atau lebih sehari dapat mengakibatkan agranulositosis dan anemia hemolitik.

Sanvita B Plus 1x1 hari

Komposisi : per 5 ml Vit B1 5 mg, vit B2 2 mg, vit B6 2,5 mg, vit B12 3 mcg, nicotinamide 20 mg, d (+) pantothenol 3 mg.

Indikasi : terapi dan profilaksis defisiensi multivitamin Dosis : dewasa 3 sdt. Anak 1 sdt. Diberikan 1 – 2 x/hr Milmor Plus 3x1 hari

Komposisi : ekstrak biji Fenugreek (Trigonella foenumgraecum) 600 mg, ekstrak daun katuk (Sauropus androgynus) 200 mg, Silymarin (Silybum marianum) 200 mg.

Indikasi : membantu melancarkan ASI Dosis : 2 kapl salut selaput 3x/hr Kontra indikasi : hamil

Efek samping : feses lunak, perubahan bau keringat dan urin. Methyldpoa 3x1

Komposisi : L - a - methyldopa 250 mg

Cara kerja : Dopamet memberikan perlindungan selama 24 jam pada organ-organ yang mungkin dapat rusak akibat tekanan darah yang meningkat. Efek anti hipertensi dari methyldopa telah dibuktikan oleh sejumlah eksperimen-eksperimen pada hewan dan penyelidikan-penyelidikan klinis.

Indikasi : Hipertensi esensial yang ringan atau yang berat. Hipertensi nefrogenik. Hipertensi pada taraf permulaan kehamilan. Kontra indikasi : hepatitis akut, sirosis hati, dan baru saja sembuh dari

kerusakan pembuluh darah otak dan jantung.

Dosis : Hipertensi Dosis awal: sehari 1/2 - 1 tablet. Dinaikkan secara bertahap sebanyak ½ - 1 tablet setiap 3 hari.

Efek samping : lemah, mulut kering, hidung tersumbat, gangguan lambung – usus, sakit kepala, pusing, kemerahan pada kulit, penambahan berat badan, edema, impotensi.

DAFTAR PUSTAKA

Asga, Jasran. Guick Obgyn. Departemen Obstetri dan Ginekologi Dr. Mohammad Hoesin FK UNSRI : Palembang.

Cunningham, F. Gary, et al. 2006. Obstetri Williams Vol. 1 Ed. 21. EGC : Jakarta.

http://www.dechacare.com http://www.dexa-medica.com http://www.ejurnal.mithus.ac.id/index.php/maternal/article/download/189/173.co m http://medicastore.com http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/22344/spc

Kurniawati & Mirzanie. 2009. Obgynacea Obstetri dan Ginekologi. Tosca Enterprise : Jakarta.

Manjoer, Arif. 2001. Kapita Selekta Kedokteran Jilid 1 Ed.3. Media Aesculapius : Jakarta.

Mochtar, Rustaam.1998. Sinopsis Obstetri Jilid 1 Ed.2. EGC : Jakarta. Mochtar, Rustaam.1998. Sinopsis Obstetri Jilid 2 Ed.2. EGC : Jakarta. Ping, Lim, et al. 2013. MIMS Ed. 14. PT. Bhuanan Ilmu Populer : Jakarta.

Wiknjosastro, Daifuddin, & Rachimhadhi. 2006. Ilmu Kebidanan Sarwono Prawiirohardjo Ed. 3. PT. Yayasan Bina Pustaka : Jakarta.

Wiknjosastro, Daifuddin, & Rachimhadhi. 2007. Ilmu Bedah Kebidanan Sarwono Prawiirohardjo Ed.1. PT. Yayasan Bina Pustaka : Jakarta.