470 USAHA PERBAIKAN PASCAPANEN SEBAGAI TEKNOLOGI

ALTERNATIF DALAM RANGKA PENGELOLAAN HAMA KUMBANG BUBUK PADA JAGUNG DAN SORGUM

S. Mas’ud

Balai Penelitian Tanaman Serealia

Abstrak. Perbaikan teknologi pascapanen suatu komoditas penting artinya dan terkait erat sekali dengan pengelolaan hama gudang khususnya bagi tahap pemanenan. Hama pascapanen komoditas jagung dan sorgum yang paling signifikasi merusak biji adalah hama kumbang bubuk Sitophilus zeamais Motsch, yang dapat menurunkan kualitas dan merusak biji hingga mencapai hingga 30%. Upaya perbaikan teknologi pascapanen dapat dikaji lebih jauh sebagai suatu langkah altenatif penanganan komoditas jagung dan sorgum dari infestasi hama pada perbaikan penyimpanan proses penyimpanan bahan. Konsepsi perbaikan teknologi pascapanen difokuskan pada perbaikan penyimpanan bahan melalui penurunan kadar air awal, perbaikan penyimpanan biji untuk menghindari serangan hama dengan pemberian perlakuan beberapa bahan nabati yang mudah didapat dan harga murah, penyimpanan bahan pada ruang kedap udara, pengaturan waktu pemanenan biji dengan maksud untuk menghindari serangan awal dari hama, khususnya hama kumbang bubuk. Alternatif perbaikan teknologi tersebut akan memberi arah dan masukan bagi perbaikan teknologi pengelolaan hama pada periode penyimpanan bahan.

Kata Kunci : Pascapanen, hama kumbang, jagung, sorgum PENDAHULUAN

Hama gudang yang sering menimbulkan kerusakan serius pada produk bahan simpan untuk komoditas jagung dan sorgum adalah hama kumbang bubuk Sitophilus zea mais Motsch (Osman 1979), dan bahkan Melchor (1981) mencatat bahwa hama ini sudah dapat menginfeksi sejak biji masih berada di lapangan. Selanjutnya Melchor 1981, Bedjo 1992) mencatat bahwa beberapa faktor fisik seperti varietas, kondisi air awal bahan, jenis wadah, lama penyimpanan, kelembaban dan suhu sangat mempengaruhi proses perkembangan dan potensi reproduksi serangga.

Upaya pengendalian hama kumbang sebenarnya telah lama dilakukan baik secara kimiawi maupun secara fisik. Secara fisik misalnya upaya penyimpanan bahan pada wadah yang kedap udara yang diberi urea sedikit kadar air dapat dipertahankan antara 10-14% dalam kurun waktu 12 bulan. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh serangga dengan perlakuan seperti ini nampaknya relatif (Sumardi 1986). Pada percobaan Bedjo dan Ginting (1993) ditemukan bahwa pemanfaatan daun dringo sebanyak 1% dari total berat bahan dapat menekan tingkat kerusakan serangga dan pertumbuhan populasinya selama 6 bulan penyimpanan. Pada wadah yang terbuka, pertumbuhan hama kumbang bubuk akan meningkat berbanding lurus dengan waktu penyimpanan. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan kadar air bahan sebagai akibat meningkatnya tingkat kelembaban udara yang ada disekitar bahan (Pabbage et al. 1990). Kondisi yang demikian akan menyebabkan perkembangan populasi berlangsung cepat apalagi bila kondisi air melebihi 15% (Kalshoven 1981). Mas’ud et al. (1986) mencatat adanya fenomena yang sama yakni mortalitas serangga menurun dengan menurunnya

471 kadar air bahan, sebaliknya mortalitas akan meningkat dengan meningkatnya kadar air bahan.

Penemuan-penemuan tersebut mengisyaratkan bahwa pengelolaan serangga hama kumbang bubuk dapat dilakukan melalui upaya penyempurnaan perbaikan teknologi pascapanen. Penelitian mengenai pengaruh kadar air, peranan wadah simpan, pemanfaatan senyawa bahan nabati alami perlu dikembangkan agar teknologi yang dihasilkan dapat menjawab problematika pengelolaan hama kumbang bubuk. Pengelolaan hama kumbang bubuk dapat dilakukan melalui upaya perbaikan teknologi pascapanen.

UPAYA PERBAIKAN YANG DILAKUKAN Identifikasi Sifat Fisikokimia Biji

Kajian pengaruh sifat fisiko-kimia sorgum dilakukan terhadap 6 varietas introduksi dan lokal masing-masing ICSV1, ICSV88013, SPVF462, BataraTojeng Eja (BT6E), Batar Tojeng Bea (BTB), dan Batara Tojeng. Indikator fisika seperti warna biji, struktur biji, dan bobot 1000 biji diamati, sedangkan komposisi bahan uji yang diukur adalah kandungan lemak, protein, amilosa, tanin, abu, dan serat kasar. Tingkat pertumbuhan populasi serangga diamati dari interval 2,4, dan 6 bulan sampai generasi ke tiga (Tabel 1). Pada pengamatan sifat fisikokimia biji nampak bahwa warna biji hampir semua varietas relatif seragam, berwarna krem dan coklat merah muda. Demikian pula penutupan biji dan struktur biji, 4 varietas dengan penutupan terbuka, 2 varietas bersekam, 4 varietas berstruktur yang keras, 1 varietas licin, dan 1 varietas lagi kasar berbulu. Bobot 1000 g biji bervariasi antara 18,9-3,9 g. Pada pengamatan persentase kimia biji, kandungan lemaknya relatif hampir sama, demikian pula yang tercatat pada protein, kadar abu, dan serat kasar. Akan tetapi persentase kadar amilosa agak besar yakni terendah 2,0% dan tertinggi 11,9%. Demikian pula pada pengamatan kadar tanin variasinya agak besar antara 0,6-9,6%. Biasanya varietas yang mempunyai persentase kadar tanin yang tinggi relatif tahan terhadap infestasi hama kumbang bubuk, karena senyawa tanin yang pahit dapat bersifat repellent terhadap serangga hama.

472 Tabel 1. Pertumbuhan tiga generasi hama kumbang bubuk yang dibiakkan pada 6

varietas galur sorgum

Uraian Varietas

ICSV ICSV88013 SPV462 BTE BTB BT

I Sifat Fisik 1. Warna biji 2. Penutupan biji 3. Struktur biji 4. Bobot 1000 biji II. Komposisi Kimia (%)

1. Lemak 2. Protein 3. Amilosa 4. Tanin 5. Abu 6. Serat kasar

III. Perkembangan Populasi pada 3 interval 1. 2 Bulan 2. 4 bulan 3. 6 bulan IV.Perkembangan populasi pada 3 generasi 1. Generasi I -KP -PP 2. Generasi II -KP -PP 3. Generasi III -KP -PP Krem Terbuka Keras 30,1 3,1 8,2 10,3 0,8 1,8 2,5 48 225 207 22 2 44 1 78 2 Krem Terbuka Keras 18,9 3,3 7,9 11,2 0,6 1,6 3,0 36 165 244 17 2 25 1 26 1 Krem Terbuka Keras 28,6 3,0 6,4 11,9 2,0 1,6 2,9 42 210 140 12 1 38 3 64 2 Merah Sekam Keras 24,7 4,0 9,3 2,0 9,6 3,8 4,3 11 284 233 22 2 55 2 74 1 CMM Sekam Licin 27,8 3,7 8,5 2,9 6,5 3,5 5,0 43 366 261 62 6 141 2 228 2 CMH Tetbuka KB 31,9 3,4 7,5 2,4 3,5 3,3 4,0 121 668 614 69 614 224 3 641 3

Ket : - CMM = COKLAT Muda Mengkilat – CMH= COKLAT Muda Hitam – BTB = Batara Tojeng Bae – BT = Batara Tojeng – KB = Kasar Berbulu – BTE = Batara Tojeng Eja –PP = Pertumbuhan Populasi –KP = Kepadatan Populasi

Sumber : Pabbage et al. 1997, data diolah

Dari pengamatan sifat fisikokimia biji dapat disimpulkan bahwa varietas lokal Jeneponto (Batara Tojeng) lebih peka terhadap hama gudang dibandingkan varietas lokal Batara Tojeng Eja dan Batara Tojeng Bae serta ICSV1, ICSV88013 dan SPV462. Faktor fisik biji yang paling dominan menentukan pertumbuhan dan perkembangan hama kumbang bubuk pada biji sorgum, yakni varietas yang mempunyai kulit/sekam lebih tahan dibandingkan varietas/galur introduksi yang tidak bersekam. Komposisi kimia yang dikandung biji ternyata tidak nyata mempengaruhi pertumbuhan hama kumbang bubuk.

473 Pemberian bahan Nabati

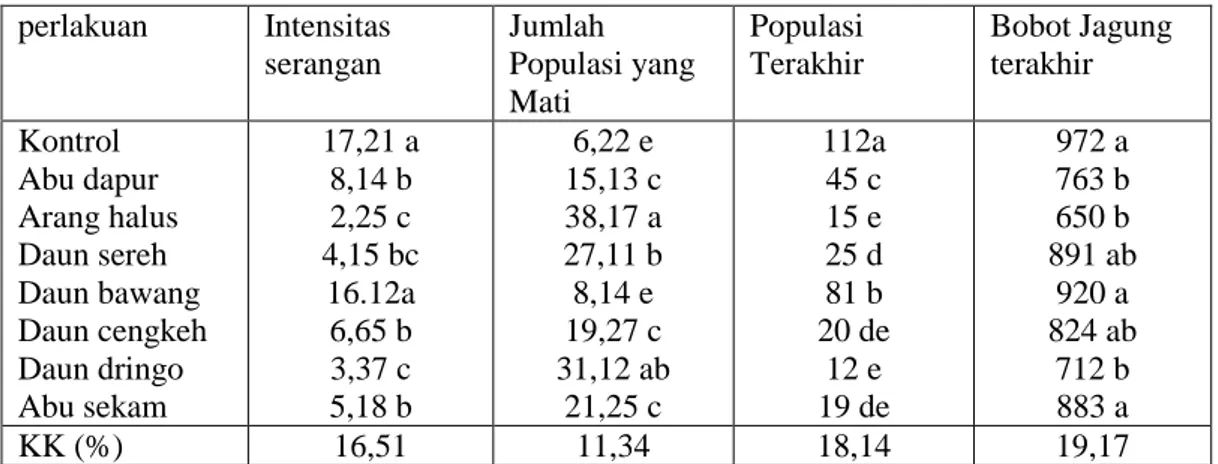

Preferensi hama kumbang bubuk pada jagung yang disimpan akan menurun bila biji jagung disimpan pada kondisi kadar air rendah (Kalshoven 1981, Mas’ud et al., 1996). Selain itu, penggunaan bahan nabati dan pengasapan juga akan menurunkan preferensi serangga terhadap sumber makanan (Bedjo 1993, Erliana 1991). Kajian pengaruh bahan nabati telah dilakukan oleh Abdul Fattah dan Sjafaruddin (1996) dengan menggunakan daun sereh, daun bawang, daun cengkeh, daun dringo, abu dapur, dan abu sekam. Data intensitas serangan, jumlah populasi mati, populasi terakhir dan berat jagung terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.

Pengamatan terhadap intensitas serangga nampak bahwa semua perlakuan bahan nabati yang dicobakan berbeda nyata dibanding kontrol kecuali pada perlakuan daun bawang. Pada pengamatan jumlah populasi yang mati, juga semua perlakuan berbeda nyata dibanding kontrol kecuali pada perlakuan daun bawang, sedangkan pada pencatatan jumlah populasi terakhir yang hidup, semua perlakuan signifikan dibandingkan kontrol. Pada pengamatan terhadap biji, data terlihat berfluktuasi. Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan arang halus dan daun dringo adalah yang terbaik dan dapat menekan intensitas serangan masing-masing 2,25% dan 3,37% dibanding perlakuan bahan nabati lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah populasi serangga yang mati pada kedua perlakuan tersebut cukup tinggi dan signifikan dibanding kontrol. Perkembangan populasi serangga yang tercatat pada kedua perlakuan tersebut juga rendah dibandingkan perlakuan lainnya.

Tabel 2. Rata-rata populasi terakhir intensitas serangan jumlah populasi mati, dan berat jagung terakhir perlakuan Intensitas serangan Jumlah Populasi yang Mati Populasi Terakhir Bobot Jagung terakhir Kontrol Abu dapur Arang halus Daun sereh Daun bawang Daun cengkeh Daun dringo Abu sekam 17,21 a 8,14 b 2,25 c 4,15 bc 16.12a 6,65 b 3,37 c 5,18 b 6,22 e 15,13 c 38,17 a 27,11 b 8,14 e 19,27 c 31,12 ab 21,25 c 112a 45 c 15 e 25 d 81 b 20 de 12 e 19 de 972 a 763 b 650 b 891 ab 920 a 824 ab 712 b 883 a KK (%) 16,51 11,34 18,14 19,17

Sumber : Abdul Fattah dan Sjafaruddin, 1996. Pengaturan Kadar Air Awal

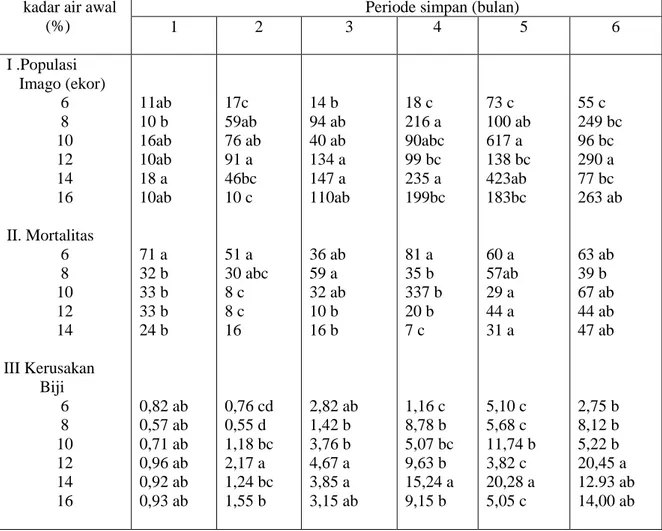

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap laju infestasi terhadap bahan simpanan adalah suhu waktu disimpan, tinggi rendahnya kualitas bahan, kelembaban udara dan kadar air awal (Bedjo 1992). Dari keempat faktor tersebut, kadar air merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap tingkat kekerasan kulit yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas serangan.

Pengamatan dalam interval 6 bulan nampak bahwa biji yang disimpan dengan kadar air rendah walaupun perkembangan populasi serangga tidak terlalu signifikan, akan tetapi peningkatan kadar air awal bahan menjadi lebih besar antara 12-14%. Temuan ini

474 sejalan denagn hasil penelitian Santhony dan Rejesus (1973) yang menyimpulkan bahwa kadar air antara10-14% merupakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan hama kumbang bubuk pada komoditas sorgum (Tabel 3). Pencatatan sebaliknya meningkat dengan meningkatnya kadar air awal bahan. Pada kadar air awal 12-14% rata-rata mortalitas selama pengamatan 1-6 bulan relatif rendah antara 8-46%. Perkembangan cenderung rendah pada kadar air awal 6%. Pada pengamatan kerusakan biji, nampak bahwa kecenderugan kerusakan biji semakin rendah dengan rendahnya kadar air awal, hal ini tercatat pada perlakuan 6, 8, dan 10% (Tabel 3).

Tabel 3. Populasi imago, mortalitas dan kerusakan biji, penelitian perkembangan populasi yang disimpan selama 6 bulan

kadar air awal (%)

Periode simpan (bulan)

1 2 3 4 5 6 I .Populasi Imago (ekor) 6 8 10 12 14 16 II. Mortalitas 6 8 10 12 14 III Kerusakan Biji 6 8 10 12 14 16 11ab 10 b 16ab 10ab 18 a 10ab 71 a 32 b 33 b 33 b 24 b 0,82 ab 0,57 ab 0,71 ab 0,96 ab 0,92 ab 0,93 ab 17c 59ab 76 ab 91 a 46bc 10 c 51 a 30 abc 8 c 8 c 16 0,76 cd 0,55 d 1,18 bc 2,17 a 1,24 bc 1,55 b 14 b 94 ab 40 ab 134 a 147 a 110ab 36 ab 59 a 32 ab 10 b 16 b 2,82 ab 1,42 b 3,76 b 4,67 a 3,85 a 3,15 ab 18 c 216 a 90abc 99 bc 235 a 199bc 81 a 35 b 337 b 20 b 7 c 1,16 c 8,78 b 5,07 bc 9,63 b 15,24 a 9,15 b 73 c 100 ab 617 a 138 bc 423ab 183bc 60 a 57ab 29 a 44 a 31 a 5,10 c 5,68 c 11,74 b 3,82 c 20,28 a 5,05 c 55 c 249 bc 96 bc 290 a 77 bc 263 ab 63 ab 39 b 67 ab 44 ab 47 ab 2,75 b 8,12 b 5,22 b 20,45 a 12.93 ab 14,00 ab Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom pada angka romawi (item) yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan 5 %

Sumber : Mas’ud et.al. 1996, data diolah Pengaturan Waktu Panen

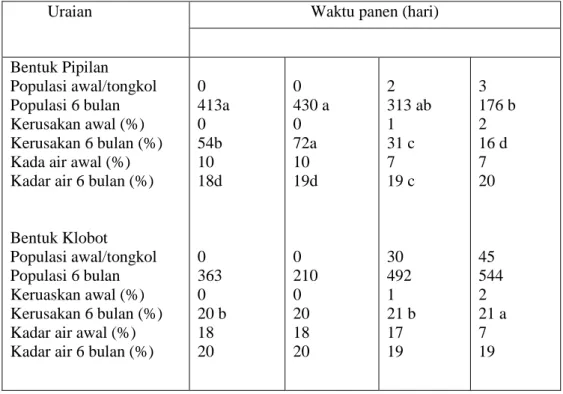

Pada kajian kehilangan hasil oleh penundaan waktu panen dipilih umur panen I (96 hari sesudah tanam) yakni pada kondisi jambul dan klobot sebagian daun telah kering (cuaca hujan gerimis), panen II (101 hari) pada kondisi jambul dan klobot semua daun kering (cuaca hujan gerimis), panen (108 hari) pada kondisi semua daun kering (cuaca kering tanpa hujan), panen IV (115 hari) pada kondisi seluruh tanaman kering (cuaca

475 kering tanpa hujan). Pada pengamatan perlakuan penyimpanan dalam bentuk pipilan sudah di temukan populasi awal pada perlakuan panen III dan IV masing-masing 2 dan 3 ekor dengan kondisi kerusakan biji awal 1,5 dan 2,1%. Setelah disimpan selama 6 bulan, jumlah populasi adalah 413,50 ekor (panen I) dengan kerusakan biji 54,27%, 429,67 ekor (panen II) dengan kerusakan biji 31,31% dan 176,17 ekor (panen IV) dengan kerusakan biji 15,95%.

Pada pengamatan perlakuan penyimpanan dalam bentuk klobot, populasi awal serangga per 15 tongkol telah ditemukan pada perlakuan III dan IV masing-masing 30 ekor dan 45 ekor dengan persentase tongkol terserang 56,82% dan 62,34%. Setelah disimpan 6 bulan, populasi serangga untuk perlakuan panen I 363 ekor dengan persentase tongkol rusak 54,58 %, panen II 210 ekor dengan persentase tongkol rusak 46,47% panen III 492 ekor dengan tongkol rusak 56,82% dan panen IV 544 ekor dengan tongkol rusak 62,34%. Kondisi kadar air meningkat sekitar 50% setelah disimpan 6 bulan terjadi pada perlakuan penyimpanan bentuk pipilan, sedangkan bentuk klobot hanya sekitar 15%.

Fenomena yang tercatat pada pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa panen yang terlambat (3-4) minggu sesudah masak fisiologi tidak berpengaruh nyata terhadap kerusakan biji bila jagung disimpan dalam bentuk pipilan. Kadar air biji jagung pipilan sebelum disimpan memegang peranan penting. Jika jagung disimpan dalam bentuk klobot, panen yang terlambat dapat meningkatkan kerusakan biji ( Tabel 4) (Tandiabang et al.1996)

Tabel 4. Matriks kajian kehilangan hasil oleh penundaan waktu panen terhadap tingkat serangan hama kumbang bubuk Sitophilus zeamais Motsch yang disimpan dalam bentuk pipilan dan klobot. Maros, 1996.

Uraian Waktu panen (hari)

Bentuk Pipilan Populasi awal/tongkol Populasi 6 bulan Kerusakan awal (%) Kerusakan 6 bulan (%) Kada air awal (%) Kadar air 6 bulan (%)

Bentuk Klobot Populasi awal/tongkol Populasi 6 bulan Keruaskan awal (%) Kerusakan 6 bulan (%) Kadar air awal (%) Kadar air 6 bulan (%)

0 413a 0 54b 10 18d 0 363 0 20 b 18 20 0 430 a 0 72a 10 19d 0 210 0 20 18 20 2 313 ab 1 31 c 7 19 c 30 492 1 21 b 17 19 3 176 b 2 16 d 7 20 45 544 2 21 a 7 19

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam jalur tidak berbeda nyata menurut uji DMRT 5% Sumber : Tandiabang et al., 1996 data diolah

476 KESIMPULAN

Rekayasa teknologi yang diarahkan dalam rangka perbaikan penanganan bahan dalam simpanan/gudang sesudah panen diharapkan akan banyak memberi sumbangan pemikiran dan solusi dalam pengelolaan serangga perusak pada periode penyimpanan bahan. Informasi teknologi yang berkaitan dengan pemahaman aspek-aspek teknis di lapang khusus yang sengaja difokuskan ke arah upaya penciptaan teknologi pengelolaan serangga/hama gudang, misalnya teknologi penyimpanan bahan dengan menurunkan kadar air awal, pemberian beberapa bahan nabati yang dicampur dengan biji, penyimpanan pada wadah yang kedap udara, melakukan pengaturan waktu pemanenan biji akan menghindari bahan simpanan dari infestasi hama kumbang bubuk. Hal yang tidak kalah penting adalah upaya mengindentifikasi sifat fisikokimia biji untuk mencari informasi biji yang tahan (sumber ketahanan secara fisikokimia).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah dan Sjafruddin. 1996. Pengeruh bahan nabati, arang dan abu sekam dan abu dapur terhadap intensitas serangan hama Sitophilus sp. Prosiding Seminar dan Pertemuan Tahunan X PEI, PFI, dan HPTI Komda Sul-Sel . Maros 10 Januari 1996. p 70-75

Bedjo. 1992. Pengaruh kadar air awal biji jagung terhadap laju infestasi kumbang Bubuk dalam Astanto et al (ed). Risalah Hasil Penelitian Tanaman Pangan Malang Tahun 1991. Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang. P.294-298

Bedjo. 1993. Pengaruh Pengasapan kayu Albizziz terhadap infestasi hama gudang Sitophilus sp. Pada penyimpanan jagung. Seminar Hasil Penelitian Tanaman Pangan. Balittan Malang Bedjo dan E. Ginting. 1993. Pengaruh racun serangga alami terhadap populasi Sitophilus sp. Pada

jagung. Risalah Seminar hasil Penelitian Tanaman Pangan. Puslitbangtan

Erliana, L.E. 1991. Pengaruh bahan nabati, arang dan abu dapur terhadap kerusakan biji jagung dalam penyimpanan. Hasil Penelitian Tanaman Pangan Malang. Balittan Malang

Kalshoven, L.E. 1981. The pest of crops in Indonesia. Rivised and translated by P.A. Vander Laan with the assistance of G.L.H. Rothsild. PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve. Jakarta

Mas’ud, S., M. Yasin., D. Baco., S.Saenong. 1996. Pengaruh kadar air awal biji sorgum terhadap perkembangan kumbang bubuk Sitophilus zeamais.

Hasil-hasil Penelitian hama dan penyakit Tanaman tahun 1995/1996. Badan Litbang Pertanian, Balitjas Maros. P.35-44

Pabbage, MS., S.Saenong, dan D. Baco. 1990. Pengeruh wadah penyimpanan benih jagung dengan primifos terhadap populasi Sitophilus zeamais dan viabilitas benih. Agrikam.Vol. 5. No. 2. 1990.

Pabbage,MS., Suarni, N.Nonci, dan D. Baco. 1997. Analisis komposisi kimia dan fisik beberapa varietas/galur sorgum terhadap pertumbuhan populasi hama gudang. Hasil Penelitian Hama dan Penyakit 1996/1997. Badan Litbang Pertanian. Balitjas. Hal. 91-95

Tandiabang, J., S. Mas’ud dan M.S. Pabbage. 1996. Kehilangan hasil jagung oleh kumbang bubuk Sitophilus zeamais dengan penundaan panen. Hasil-hasil Penelitian Hama dan Penyakit Tanaman tahun 1995/1996. Badan Litbang Pertanian, Balitjas. P. 28-34