BAB II

LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka

Penggunaan lahan tiap daerah berbeda-beda. Perbedaan penggunaan lahan dipengaruhi oleh keadaan alam dan kebutuhan manusia yang berada di wilayah tersebut.

Land Use is characterized by the arrangements, activities and inputs by people to produce, change or maintain a certain land cover type. (Di Gregorio and Jansen, dalam FAO/UNEP, 1999: 7).

Penggunaan Lahan ditandai dengan pengaturan, kegiatan dan masukan oleh orang-orang untuk memproduksi, mengubah atau mempertahankan jenis tutupan lahan tertentu. Penggunaan lahan (land use) diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Arsyad, 2010: 311). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan tergantung pada kebutuhan manusia, baik itu sesuai ataupun tidak.

1. Fungsi Kawasan

Fungsi kawasan terbagi menjadi empat yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budidaya tanaman tahunan, dan kawasan budidaya tanaman semusim.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 “Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan”. Fungsi utama kawasan lindung adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. (Nugraha, dkk 2006) dalam Muryono (2008: 8).

Kawasan penyangga adalah kawasan yang ditetapkan untuk menopang keberadaan kawasan lindung sehingga fungsi lindungnya tetap terjaga. (Nugraha,

dkk 2006) dalam Muryono (2008: 8). Kawasan penyangga ini merupakan batas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (PP RI No. 26 tahun 2008). Kawasan budidaya dibedakan menjadi kawasan budidaya tanaman tahunan dan kawasan budidaya tanaman semusim.

Berdasarkan uraian Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) dalam Asdak (2007: 413) membagi lahan berdasarkan karakteristik fisik DAS yang terdiri dari kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan harian rata-rata. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi kawasan merupakan pengklasifikasian lahan berdasarkan karakteristik fisiknya berupa lereng, jenis tanah dan curah hujan harian rata-rata yang kemudian dilakukan teknik skoring untuk mengklasifikasikan tiap satuan lahan kedalam kelompok kawasan lindung, penyangga, budidaya tanaman tahunan atau budidaya tanaman semusim, dimana setiap kawasan mempunyai fungsi utama yang spesifik.

Berikut ini adalah kriteria yang digunakan Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) Departemen Kehutanan menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 untuk menentukan status kawasan berdasarkan fungsinya :

a. Kawasan Fungsi Lindung

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga karakteristik fisiknya sama dengan atau lebih besar dari 175, atau memenuhi salah satu atau beberapa kriteria sebagai berikut :

1) Mempunyai kemiringan lereng lebih > 45 %

2) Merupakan kawasan yang mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi (regosol, lotisol, organosol,dan renzina) dan mempunyai kemiringan lereng > 15%

3) Merupakan jalur pengaman aliran sungai sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri alur sungai

4) Merupakan pelindung mata air, yaitu 200 meter dari pusat mata air. 5) Berada pada ketinggian lebih atau sama dengan 2.000 meter diatas

permukaan laut.

Guna kepentingan khusus dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan lindung. Dalam menetapkan kawasan lindung selain ditetapkan berdasarkan karakteristik lahannya, dapat juga ditetapkan berdasarkan nilai kepentingan obyek, dimana setiap orang dilarang melakukan penebangan hutan dan mengganggu serta merubah fungsinya sampai pada radius atau jarak yang telah ditentukan. Kawasan lindung yang ditetapkan berdasarkan keadaan tersebut di atas disebut sebagai kawasan lindung setempat. Kawasan lindung setempat yang dimaksud adalah :

1) Sempadan Sungai yaitu kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 ditetapkan bahwa sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri anak sungai yang berada di luar permukiman. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.

2) Kawasan sekitar mata air yaitu kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi utama air. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/1980 ditetapkan bahwa pelindung mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air.

3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yaitu tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai nilai tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. (Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990). Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi budaya kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeolog dan monumen nasional dan keanekaragaman bentukan geologi yang berguma untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

b. Kawasan Fungsi Penyangga

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga karakteristik fisiknya antara 125 - 174 serta memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

1) Keadaan fisik satuan lahan memungkinkan untuk dilakukan budidaya. 2) Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan

penyangga.

3) Tidak merugikan segi-segi ekologi atau lingkungan hidup apabila dikembangkan sebagai kawasan penyangga.

c. Kawasan Fungsi Budidaya Tanaman Tahunan

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga karakteristik fisiknya < 124 serta sesuai untuk dikembangkan usaha tani tanaman tahunan. Selain itu areal tersebut harus memenuhi kriteria umum untuk kawasan penyangga.

d. Kawasan Fungsi Budidaya Tanaman Semusim dan Permukiman

Satuan lahan dengan kriteria seperti dalam penetapan kawasan budidaya tanaman tahunan serta terletak di tanah milik, tanah adat dan tanah negara yang seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman semusim. Selain memenuhi kreteria tersebut diatas, untuk kawasan permukiman harus berada pada lahan yang memiliki lereng mikro tidak lebih dari 8%.

2. Kemampuan Lahan

Klasifikasi kemampuan lahan adalah pengelompokan lahan kedalam satuan-satuan khusus menurut kemampuannya untuk penggunaan intensif dan perlakuan yang diperlukan untuk dapat digunakan secara terus menerus (Soil Society of America, 1982 dalam Sitorus, 2004: 67). Menurut Arsyad (2010: 315) Klasifikasi Kemampuan Lahan (Land Capability Classification) adalah penilaian lahan (komponen-komponen lahan) secara sistematik dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan

penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan klasifikasi kemampuan lahan adalah pengelompokan lahan berdasarkan kemampuan dan sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat untuk penggunaan secara intensif dan lestari.

Klasifikasi kemampuan lahan dikategorikan menjadi tiga kategori menurut intensitas faktor penghambat,yaitu kelas, sub-kelas, dan unit pengelolaan. Sub-kelas menunjukkan jenis faktor penghambat yang terdapat didalam Sub-kelas, sedangkan unit pengelolaan yaitu merupakan pengelompokan tanah yang memiliki respon yang sama terhadap sistem pengelolaan tertentu. (Sitorus, 2004: 69). a. Kategori Kelas

Kelas merupakan tingkat yang tertinggi dan bersifat luas dalam struktur klasifikasi. Penggolongan kedalam kelas didasarkan atas intensitas faktor-faktor penghambat yang permanen atau sulit diubah (Sitorus, 2004: 69). Dalam Arsyad (2010: 324 - 329) Kelas kemampuan lahan dikategorikan dalam 8 kelas kemampuan lahan, yaitu :

1) Kelas I

Lahan kelas kemampuan I mempunyai sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya, sehinggan lahan kelas I dapat digunakan untuk berbagai penggunaan lahan. Tanah-tanah dalam kelas kemampuan I mempunyai salah satu atau kombinasi sifat dan kualitas sebagai berikut :

a) Terletak pada topografi datar (kemiringan lereng ≤ 3%) b) Kepekaan erosi sangat rendah sampai rendah

c) Tidak mengalami erosi

d) Mempunyai kedalaman efektif yang dalam e) Umumnya berdrainase baik

f) Mudah diolah

g) Kapasitas menahan air baik

h) Subur atau responsif terhadap pemupukan i) Tidak terancam banjir

j) Di bawah iklim setempat yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman umumnya. (Arsyad, 2010: 324)

2) Kelas II

Tanah-tanah dalam kelas kemampuan II memiliki beberapa hambatan atau ancaaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau mengakibatkannya memerlukan tindakan konservasi yang sedang. Hambatan atau ancaman kerusakan pada kelas II adalah salah satu atau kombinasi dari faktor berikut :

a) Lereng yang landau atau berombak (> 3% - 8 %) b) Kepekaan erosi atau tingkat erosi sedang

c) Kedalaman efektif sedang

d) Struktur tanah dan daya olah agak kurang baik

e) Salinitas sedikit sampai sedang atau terdapat garam natrium yang mudah dihilangkan akan tetapi besar kemungkinan timbul kembali

f) Kadang-kadang terkena banjir yang merusak

g) Kelebihan air dapat diperbaiki dengan drainase, akan tetapi tetap ada sebagai pembatas yang sedang tingkatannya

h) Keadaan iklim agak kurang sesuai bagi tanaman dan pengelolaan (Arsyad, 2010: 325)

3) Kelas III

Tanah-tanah dalam lahan kelas III mempunyai hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan atau memerlukan tindakan konservasi khusus atau keduanya. Hambatan atau ancaman kerusaakan mungkin disebabkan oleh salah satu dari beberapa hal berikut :

a) Lereng yang agak miring atau bergelombang (> 8 – 15%)

b) Kepekaan terhadap erosi agak tinggi sampai tinggi atau telah mengalami erosi sedang

c) Selama satu bulan setiap tahun dilanda banjir selama waktu lebih dari 24 jam

d) Lapisan bawah tanah yang berpermeabilitas agak cepat

e) Kedalamannya dangkal terhadap batuan, lapisan padas keras(hardpan), lapisan rapuh(fragipan), atau lapisan liat padat(claypan) yang membatasi perakaran dan kapasitas simpanan air

f) Terlalu basaah atau masih terus jenuh air setelah didrainase g) Kapasitas menahan air rendah

h) Salinitas atau kandungan natrium sedang i) Kerikil atau batuan dipermukaan tanah sedang

j) Hambatan iklim yang agak kasar (Arsyad, 2010: 326) 4) Kelas IV

Hambatan dan ancaman kerusakan pada tanah-tanah didalam lahan kelas IV lebih besar daripada tanah-tanah didalam kelas III, dan pilihan tanaman juga lebih terbatas. Hambatan atau ancaman kerusakan tanah-tanah didalam kelas IV disebabkan oleh salah satu atau kombinasi faktor-faktor berikut :

a) Lereng yang miring atau berbukit (> 15% - 30%) b) Kepekaan erosi yang sangat tinggi

c) Pengaruh bekas erosi agak berat yang telah terjadi d) Tanahnya dangkal

e) Kapasitas menahan air yang rendah

f) Selama 2 sampai 5 bulan dalam setahun dilanda banjir yang lamanya lebih dari 24 jam

g) Kelebihan air bebas dan ancaman penjenuhan atau penggenangan terus terjadi setelah didrainase (drainase buruk)

h) Terdapat banyak kerikil atau batuan di permukaan tanah

i) Salinitas atau kandungan natrium yang tinggi (pengaruhnya hebat) j) Keadaan iklim yang kurang menguntungkan (Arsyad, 2010: 327) 5) Kelas V

Tanah-tanah didalam lahan kelas V tidak terancam erosi akan tetai mempunyai hambatan lain yang tidak praktis untuk dihilangkan yang membatasi pilihan penggunaannya sehingga hanya sesuai untuk tanaman rumput, padang penggembalaan, hutan produksi atau hutan lindung, dan cagar alam. Contoh tanah kelas V adalah :

a) Tanah-tanah yang sering dilanda banjir sehingga sulit digunakan untuk penanaman tanaman semusim secara normal

b) Tanah-tanah datar yang berada dibawah iklim yang tidak memungkinkan produksi secara normal

c) Tanah datar atau hampir datar yang > 90 % permukaannya tertutup batuan atau kerikil

d) Tanah-tanah tergenang yang tidak layak didrainase untuk tanaman semusim tetapi dapat ditumbuhi rumput atau pohon-pohonan (Arsyad, 2010: 327 - 328)

6) Kelas VI

Tanah-tanah dalam kelas VI mempunyai hambatan yang berat yang menyebabkan tanah-tanah ini tidak sesuai untuk penggunaan pertanian. Penggunaannya terbatas untuk tanaman rumput,atau padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung atau cagar alam. Tanah-tanah dalam kelas VI mempunyai pembatas atau ancaman kerusaakan yang tidak dapat dihilangkan, berupa salah satu atau kombinasi faktor-faktor berikut :

a) Terletak pada lereng agak curam (> 30% - 45%) b) Telah tererosi berat

c) Kedalaman tanah sangat dangkal

d) Mengandung garam larut atau natrium (berpengaruh hebat) e) Daerah perakaran sangat dangkal

f) Iklim tidak sesuai (Arsyad, 2010: 328) 7) Kelas VII

Lahan kelas VII tidak sesuai untuk budidaya pertanian. Jika digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan dengan usaha pencegahan erosi yang berat. Tanah-tanah kelas VII mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang berat dan tidak dapat dihilangkan seperti :

a) Terletak pada lereng yang curam (> 45% - 65%)

b) Telah tererosi sangat berat berupa erosi parit yang sulit diperbaiki (Arsyad, 2010: 329)

8) Kelas VIII

Lahan kelas VIII tidak sesuai untuk budidaya pertanian, tetapi lebih sesuai untuk dibiarkan dalam keadaan alami. Lahan kelas VIII bermanfaat sebagai hutan lindung, tempat rekreasi, atau cagar alam. Pembatasaan atau ancaman kerusakan pada kelas VIII dapat berupa :

a) Terletak pada lereng yang sangat curam (> 65 %)

b) Berbatu kerikil (lebih dari 90% volume tanah terdiri dari batu atau kerikil atau lebih dari 90% permukaan tanah tertutup batuan)

c) Kapasitas menahan air sangat rendah (Arsyad, 2010: 329)

b. Kategori Sub-kelas

Sub-kelas adalah pengelompokan unit kemampuan lahan yang mempunyai jenis hambatan atau ancaman dominan yang sama jika digunakan untuk pertanian (Arsyad, 2010: 330). Terdapat beberapa jenis hambatan atau ancaman yang dikenal pada sub-kelas yaitu :

Sub-kelas e : menunjukan ancaman erosi yang diketahui dari kecuraman lereng dan kepekaan erosi tanah

Sub-kelas w : menunjukan hambatan yang disebabkan oleh drainase buruk, kelebihan air, atau banjir yang merusak tanaman

Sub-kelas s : menunjukan hambatan daerah perakaran seperti :

a. Kedalaman tanah terhadap batu atau lapisan yang menghambat perkembangan akar

b. Adanya batuan dipermukaan lahan c. Kapasitas menahan air yang rendah d. Sifat-sifat kimia yang sulit diperbaiki

Sub-kelas c : menunjukkan adanya factor iklim (temperature dan curah hujan) menjadi pembatas penggunana lahan

c. Kategori Unit Pengelolaan

Satuan kemampuan adalah pengelompokan lahan yang sama atau hampir sama kesesuaiannya bagi tanaman dan memerlukan pengelolaan yang sama atau memberi tanggapan yang sama terhadap masukan pengelolaan atau perlakuan yang diberikan (Arsyad, 2010: 331)

Berikut parameter yang digunakan dalam menentukan kemampuan lahan di setiap lahan menurut Arsyad (2010: 336) :

1) Kecuraman Lereng (l)

Kecuraman lereng dikelompokkan sebagai berikut : l0 = (A) = 0 ≤ 3% : Datar

l1 = (B) = 3 – 8% : Landai atau berombak

l2 = (C) = 8 – 15% : Agak miring atau bergelombang l3 = (D) = 15 – 30% : Miring atau berbukit

l4 = (E) = 30 – 45% : Agak curam atau bergunung l5 = (F) = 45 – 65% : Curam

l6 = (G) = > 65% : Sangat curam 2) Erosi (e)

Kerusakan erosi dikelompokkan menjadi sebagai berikut : e0 = Tidak ada erosi

e1 = Ringan : < 25% lapisan atas hilang e2 = Sedang : 25 – 75% lapisan atas hilang

e3 = Agak berat : > 75% lapisan atas – 25% lapisan bawah hilang e4 = Berat : > 25% lapisan bawah hilang

e5 = Sangat berat : Erosi parit 3) Kedalaman Tanah (k)

Kedalaman efektif tanah diklasifikasikan sebagai berikut : k0 = > 90cm : Dalam

k1 = 90 – 50cm : Sedang k2 = 50 – 25cm : Dangkal k3 = < 25cm : Sangat dangkal

4) Tekstur Tanah (t)

Untuk penentuan klasifikasi kemampuan lahan tekstur lapisan tanah dikelompokkan sebagai berikut :

t1 = Halus : Liat, liat berpasir, liat berdebu

t2 = Agak halus : Lempung liat berpasir, lempung berliat, lempung liat berdebu

t3 = Sedang : Lempung, lempung berdebu, debu

t4 = Agak kasar : Lempung berpasir, lempung berpasir halus, lempung berpasir sangat halus

t5 = Kasar : Pasir, pasir berlempung 5) Permeabilitas (p)

Permeabilitas tanah dikelompokkan sebagai berikut : p1 = Lambat : < 0,5 cm p2 = Agak lambat : 0,5 – 2,0 cm p3 = Sedang : 2,0 – 6,25 cm p4 = Agak cepat : 6,25 – 12,5 cm p5 = Cepat : > 12,5 cm 6) Drainase (d)

Drainase tanah diklasifikasikan sebagai berikut :

d0 = Berlebihan : Air lebih segera keluar dari tanah dan sangat sedikit air yang ditahan oleh tanah sehingga tanaman akan segera mengalami kerusakan. d1 = Baik : Tanah mempunyai peredaran udara baik. Profil

tanah dari atas ke bawah (150 cm) berwarna terang yang seragam dan tidak terdapat bercak-bercak kuning, coklat, atau kelabu.

d2 = Agak baik : Tanah memiliki peredaran udara baik di perakaran. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, coklat, atau kelabu pada lapisan atas dan bagian atas lapisan bawah (sampai sekitar 60 cm dari permukaan tanah)

d3 = Agak buruk : Lapisan atas tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, kelabu, atau coklat. Bercak-bercak ditemukan pada seluruh lapisan bagian bawah (sekitar 40 cm dari permukaan tanah)

d4 = Buruk : Bagian bawah lapisan atas (dekat permukaan terdapat warna atau bercak-bercak berwarna kelabu, coklat dan kekuningan.

d5 = Sangat buruk : Seluruh lapisan sampai permukaan tanah berwarna kelabu dan tanah lapisan bawah berwarna kelabu atau terdapat bercak- bercak kebiruan, atau terdapat air yang menggenang di permukaan tanah dalam waktu yang lama sehingga menghambat pertumbuhan tanaman.

7) Faktor-faktor Khusus

Faktor-faktor penghambat lain yang mungkin terdapat adalah batu-batuan, dan bahaya banjir.

a) Kerikil

Kerikil adalah bahan kasar berdiameter lebih besar dari 12 mm - 7,5 cm. Kerikil didalam lapisan 20 cm permukaan tanah dikelompokkan sebagai berikut :

b0 = Tidak ada/ sedikit : 0 – 15% volume tanah b1 = Sedang : 15 – 50% volume tanah b2 = Banyak : 50 – 90% volume tanah b3 = Sangat banyak : > 90% volume tanah

b) Batuan kecil

Batuan kecil adalah bahan kasar berdiameter 7,5cm – 25cm. Banyaknya batuan kecil dikelompokkan sebagai berikut :

b1 = Sedang : 15 – 50% volume tanah : Pengolahan agak sulit

b2 = Banyak : 50 – 90% volume tanah : Pengolahan sangat sulit b3 = Sangat banyak : > 90% volume tanah : Pengolahan tidak

mungkin dilakukan c) Batuan lepas

Batuan lepas adalah batuan yang tersebar diatas permukaan tanah dan berdiameter > 25 cm atau bersumbu > 40 cm. Penyebaran batuan lepas diatas permukaan tanah dikelompokkan sebagai berikut :

b0 = Tidak ada b1 = Sedikit b2 = Sedang b3 = Banyak b4 = Sangat banyak d) Batuan tersingkap

Penyebaran batuan tersingkap dikelompokkan sebagai berikut : b0 = Tidak ada : < 2% permukaan tanah tertutup b1 = Sedikit : 2 – 10% permukaan tanah tertutup,

pengolahan tanah dan penanaman agak terganggu

b2 = Sedang : 10 – 50% permukaan tanah tertutup, pengolahan tanah dan penanaman terganggu

b3 = Banyak : 50 – 90% permukaan tanah tertutup, pengolahan tanah dan penanaman sangat terganggu

b4 = Sangat banyak : >90% permukaan tanah tertutup, tanah sama sekali tidak dapat digarap.

e) Ancaman banjir/genangan

Ancaman banjir atau penggenangan air dikelompokkan sebagai berikut : o0 = Tidak pernah : dalam periode satu tahun tanah tidak

pernah tertutup banjir untuk waktu lebih dari 24 jam.

o1 = kadang-kadang : banjir yang menutupi tanah lebih dari 24 jam terjadinya tidak teratur dalam periode kurang dari satu bulan.

o2 = selama waktu satu bulan dalam setahun tanah secara teratur tertutup banjir untuk jangka waktu lebih dari 24 jam.

o3 = selama waktu 2-5 bulan dalam setahun, secara teratur selalu dilanda banjir lamanya lebih dari 24 jam.

o4 = selama waktu enam bulan atau lebih tanah selalu dilanda banjir secara teratur yang lamanya lebih dari 24 jam.

3. Konservasi Lahan

Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata Conservation yang terdiri atas kata con (together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Dalam pidatonya Theodore Roosevelt mengatakan

"Conservation means development as much as it does protection. I recognize the right and duty of this generation to develop and use the natural resources of our land but I do not recognize the right to waste them, or to rob, by wasteful use, the generations that come after us... Moreover, I believe that the natural resources must be used for the benefit of all our people, and not monopolized for the benefit of the few... Of all the questions which can come before this nation, short of the actual preservation of its existence in a great war, there is none which compares in importance with the great central task of leaving this land even a better land for our descendants than it is for us, and training them into a better race to inhabit the land and pass it on. Conservation is a great moral issue, for it involves the patriotic duty of insuring the safety and continuance of the nation." (Osawatomie, Kansas: 1910)

Konservasi berarti pembangunan seperti halnya perlindungan. Aku mengakui hak dan kewajiban dari generasi ini untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya alam dari tanah kami tapi saya tidak mengakui hak menyia-nyiakan mereka, atau untuk merampas, dengan boros menggunakannya. generasi akan datang setelah kami ... Selain itu, saya percaya bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk kepentingan semua rakyat kita, dan tidak memonopoli untuk kepentingan beberapa ... dari semua pertanyaan yang bisa datang sebelum bangsa ini, kekurangan pelestarian yang sebenarnya keberadaannya dalam masalah besar, tidak ada yang membandingkan pentingnya dengan tugas besar menyisakan tanah ini untuk lahan yang lebih baik untuk anak cucu kita daripada bagi kita, dan melatih mereka menjadi ras yang lebih baik dalam mengelola tanah dan menyebarkannya. Konservasi adalah masalah moral yang besar, untuk itu melibatkan tugas patriotik mengasuransikan keselamatan dan kelangsungan bangsa.

Konservasi tanah adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. (Arsyad, 2010: 51). Salah satu tujuan konservasi tanah adalah meminimumkan erosi pada suatu lahan. Laju erosi yang masih lebih besar dari erosi yang dapat ditoleransikan bisa menjadi masalah yang bila tidak ditanggulangi akan menjebak petani kembali ke dalam siklus yang saling memiskinkan. Tindakan konservasi tanah merupakan cara untuk melestarikan sumberdaya alam. Konservasi tanah tidak berarti penundaan pemanfaatan tanah, tetapi menyesuaikan macam penggunaannya dengan sifat-sifat atau kemampuan tanah dan memberikan perlakuan dengan syarat-syarat yang diperlukan. Secara garis besar metode konservasi tanah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan utama, yaitu :

(1) secara agronomis atau vegetatif, (2) secara mekanik dan

Konservasi tanah secara vegetatif adalah penggunaan tanaman atau tumbuhan dan sisa tanaman dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi laju erosi dengan cara mengurangi daya rusak hujan yang jatuh dan jumlah daya rusak aliran permukaan. Konservasi tanah secara mekanik adalah konsevasi yang berkonsentrasi pada penyiapan tanah supaya dapat ditumbuhi vegetasi yang lebat, dan cara mamanipulasi topografi mikro untuk mengendalikan aliran air dan angin (Suripin, 2004: 101).

Tabel 2.1 Rekomendasi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dalam setiap Fungsi Kawasan Lahan

Fungsi Kawasan Lahan

Alternatif Kegiatan

Vegetatif Mekanik

Kawasan Lindung - Reboisasi - Hutan Rakyat

- Perlindungan sungai, mata air, jurang, dll.

- DAM pengendali/ penahan

- Trucuk (drop structure)

Kawasan Penyangga - Reboisasi

- Hutan Campuran - Hutan Rakyat - Perkebunan pohon penyekat api - DAM pengendali/ penahan

- Trucuk (drop structure) - Teras

- Saluran air drainase Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan - Reboisasi - Perkebunan - Hutan Rakyat - Agroforestry - DAM pengendali/ penahan

- Trucuk (drop structure) - Teras

- Saluran pembuangan Kawasan Budidaya

Tanaman Musiman

- Tanaman dalam jalur - Tanaman dalam kontur - Tanaman campuran

- DAM pengendali/ penahan

- Trucuk (drop structure) - Teras

- Saluran pembuangan Sumber : Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dalam Asdak (2007: 419)

Beberapa bentuk kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Reboisasi dapat diartikan sebagai usaha untuk memulihkan dan menghutankan kembali tanah yang mengalami kerusakan fisik, kimia

maupun biologi baik secara alami maupun oleh ulah manusia. Reboisasi merupakan cara yang cocok untuk menurunkan erosi aliran permukaan, terutama jika dilakukan pada bagian hulu daerah tangkapan air untuk mengatur banjir. Tanaman yang digunakan biasanya tanaman yang bisa mencegah erosi, baik secara habitus maupun umur, juga diutamakan tanaman keras yang bernilai ekonomis, baik kayunya maupun hasil samping lainnya, misalnya getah, akar dan minyak. Dalam kaitannya dengan usaha konservasi, tanaman yang dipilih hendaknya mempunyai persyaratan sebagai berikut :

1) Mempunyai sistem perakaran yang kuat, dalam dan luas, sehingga membentuk jaringan akar rapat.

2) Pertumbuhannya cepat, sehingga mampu menutup tanah dalam waktu singkat.

3) Mempunyai nilai ekonomis, baik kayunya maupun hasil sampingnya. 4) Dapat memperbaiki kualitas/kesuburan tanah (Suripin, 2004: 113 -

114)

b. Perlindungan sungai yaitu penanaman tanaman secara tetap berbentuk jalur hijau di sepanjang tepi kanan kiri sungai dengan memilih jenis tanaman yang memenuhi syarat untuk tujuan perlindungan, yaitu tanaman yang mempunyai perakaran yang banyak dan kuat. Penanaman tanaman perlindungan ini dapat juga diterapkan untuk perlindungan mataair, danau, waduk, tebing jurang, lahan gambut dan daerah resapan air.

c. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas lahan milik rakyat, baik petani secara perseorangan, maupun bersama-sama atau badan hukum. (Sumedi, 2006: 61)

d. Wanatani (agroforestry) adalah setiap sistem penggunaan tanah yang menyediakan baik bahan bakar maupun hasil tanaman pohonan dan semak atau memberikan kenyamanan lingkungan yang disebabkan oleh tanaman pohon-pohonan dan semak-semak (Huxley dalam Arsyad, 2010: 295). e. Perkebunan yaitu lahan yang ditanamai berbagai jenis tanaman tahunan

f. Dam pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air) dengan konstruksi urugan tanah dengan lapisan kedap air atau konstruksi beton (tipe busur) untuk pengendalian erosi dan aliran permukaan dan dibuat pada alur jurang/sungai kecil dengan tinggi maksimum 8 meter ( Peraturan Menteri Kehutanan No 03 Tahun 2004). g. Pengendali jurang (gully plug) adalah bendungan kecil yang lolos air yang

dibuat pada parit-parit melintang alur parit dengan konstruksi batu, kayu, atau bambu ( Peraturan Menteri Kehutanan No 03 Tahun 2004).

h. Bronjong batu adalah bangunan pengawet tanah berupa kawat bronjong yang diisi dengan batu atau beton yang dipasang pada tebing sungai terutama pada alur yang berbentuk kelokan. Bangunan ini berfungsi sebagai penahan tebing sungai dari daya gerus aliran air sungai.

i. Saluran pembuangan air adalah jalan khusus yang dibuat untuk menghindari terkonsentrasinya aliran permukaan di sembarang tempat, yang akan membahayakan dan merusak tanah yang dilewatinya. (Suripin, 2004: 120)

j. Saluran pengelak adalah suatu cara konservasi tanah dengan membuat semacam parit atau saluran memotong arah lereng dengan kemiringan yang kecil sehingga kecepatan air tidak lebih dari 0,5 m/detik. Saluran pengelak biasanya dibuat pada tanah yang berlereng panjang dan seragam yang permeabilitasnya rendah (Arsyad, 2010: 184). Dalam Bahasa Inggris saluran pengelak disebut diversion ditch, diversion channels, atau diversion terrace.

k. Teras bangku atau tangga dibuat dengan jalan memotong lereng dan meratakan tanah di bagian bawah sehingga terbentuk suatu deretan anak tangga atau bangku yang dipisahkan oleh talud (Suripin, 2004: 118). l. Teras guludan adalah bentuk konservasi tanah dengan membuat guludan

yaitu tumpukan tanah (galengan) yang dibuat memanjang memotong kemiringan lahan. Fungsi guludan ini adalah untuk menghambat aliran permukaan, menyimpan air di bagian atasnya dan untuk memotong panjang lereng. Tinggi tumpukan tanah berkisar antara 25-30 cm dengan

lebar dasar 25cm - 30cm (Suripin, 2004: 116). Pada lahan yang berlereng curam atau lahan yang peka terhadap erosi dapat digunakan guludan bersaluran. Pada sistem guludan bersaluran, di sebelah atas guludan dibuat saluran memanjang mengikuti guludan. Teras bangku dapat dilakukan pada lahan yang mempunyai kemiringan sekitar 20 - 30 %. Pada lahan-lahan yang mempunyai kemiringan sekitar 2 % dan mempunyai curah hujan yang relatif rendah serta permeabilitas tanahnya tinggi dapat di buat teras datar atau (level terrace). Fungsi teras ini adalah supaya air dapat dimanfaatkan seefisien mungkin bagi keperluan tanaman.

B. Penelitian yang Relevan 1) Penelitian yang dilakukan oleh Muryono (2007)

Muryono melakukan penelitian dengan judul “Arahan Fungsi Pemanfaatan Lahan Daerah Aliran Sungai Samin Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007”. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui fungsi kawasan lahan DAS Samin, mengetahui penggunaan lahan aktual DAS Samin yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan lahan, dan menentukan arahan fungsi pemanfaatan lahan DAS Samin.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode survai dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1) Luas dan penggunaan lahan DAS Samin Tahun 2007. 2) Fungsi kawasan DAS Samin.

3) Kesesuaian Fungsi kawasan dengan penggunaan lahan DAS Samin. 4) Arahan pemanfaatan lahan DAS Samin Tahun 2007.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Miftakul Hidayat (2012)

Miftakul Hidayat melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan dan Konservasi Lahan DAS Walikan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri Tahun 2012”. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui luas dan persebaran penggunaan

lahan, mengetahui fungsi kawasan lahan, mengetahui kesesuaian antara fungsi kawasan lahan dengan penggunaan lahan yang terdapat dan mengetahui arahan konservasi yang sesuai untuk DAS Walikan Tahun 2012.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis spasial dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1) Luas dan persebaran penggunaan lahan DAS Walikan.

2) Fungsi kawasan lahan DAS Walikan terdiri dari fungsi kawasan lindung, fungsi kawasan penyangga, fungsi kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman, serta fungsi kawasan budidaya tanaman tahunan.

3) Kesesuaian fungsi kawasan dengan penggunaan lahan. 4) Arahan konservasi vegetatif dan mekanik

Peneliti Muryono (2007) Miftakhul Hidayat (2007) Bayu Prasetyo Aditomo(2016) Judul Arahan Fungsi Pemanfaatan Lahan

Daerah Aliran Sungai Samin Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan dan Konservasi Lahan DAS Walikan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri Tahun 2012

Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Fungsi Kawasan dan Kemampuan Lahan untuk Arahan Konservasi Tanah Daerah Aliran Sungai Juwet Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Tujuan Menentukan fungsi kawasan lahan, Mengetahui penggunaan lahan aktual yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan lahan, Menentukan arahan fungsi pemanfaatan lahan.

untuk mengetahui luas dan persebaran penggunaan lahan, mengetahui fungsi kawasan lahan, mengetahui kesesuaian antara fungsi kawasan lahan dengan penggunaan lahan yang terdapat dan mengetahui arahan konservasi yang sesuai untuk DAS Walikan Tahun 2012

Mengetahui penggunaan lahan ,Mengetahui fungsi kawasan dan kemampuan lahan, Mengetahui kesesuaian penggunaan lahan dengan fungsi kawasan dan kemampuan lahan, Mengetahui arahan konservasi tanah yang sesuai dengan fungsi kawasan dan kemampuan lahannya.

Metode Dokumentasi dan survay analisis spasial Deskriptif Spasial

(10,05%), fungsi kawasan lindung setempat 10.826,60 ha (33,44%), fungsi kawasan penyangga 1.629,93 ha (5,03%), fungsi kawasan budidaya tanaman tahunan 1.636,64 ha (5,05%), fungsi kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman 15.031,40 ha (46,42%). Arahan fungsi pemanfaatan lahan pada kawasan lindung berupa reboisasi dan pembuatan sumbat jurang dan dam pengendali, pada kawasan lindung setempat berupa penanaman tanaman perlindungan sungai dan mataair serta dan pembuatan bronjong batu, pada kawasan penyangga diarahkan ke dalam sistem wanatani (agroforestry) dam pembuatan dam pengendali dan saluran pembuangan air, pada kawasan budidaya tanaman tahunan diarahkan pada penanaman tanaman perkebunan dan pembuatan teras bangku dan saluran pengelak (diversion terrace).

DAS Walikan, Fungsi kawasan lahan DAS Walikan terdiri dari fungsi kawasan lindung, fungsi kawasan, fungsi kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman, fungsi kawasan budidaya tanaman tahunan, Kesesuaian fungsi kawasan kawasan dengan penggunaan lahan, Arahan konservasi vegetatif dan mekanik

permukiman yang luas masing-masing 2250,73 Ha, 541,44 Ha, dan 1312,77 Ha. DAS Juwet memiliki 4 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya tanaman tahunan, dan kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman yang memiliki luas masing-masing 778,73 Ha, 891,97 Ha, 343,45 Ha, dan 345,39 Ha. DAS Juwet memiliki 6 kelas kemampuan lahan yaitu kelas II , kelas III, kelas IV, kelas V, kelas VII, dan kelas VIII yang masing-masing seluas 65,98 Ha, 396,76 Ha, 1186, 76 Ha, 387,65 Ha, 292,75 Ha, dan 29,64 Ha. Fungsi kawasan yang tidak sesuai seluas 1670,70 Ha. Kemampuan Lahan yang tidak sesuai seluas 1359,55 Ha. Dari 58 satuan lahan ada 46 satuan lahan yang memerlukan upaya konservasi.

C. Kerangka Pemikiran

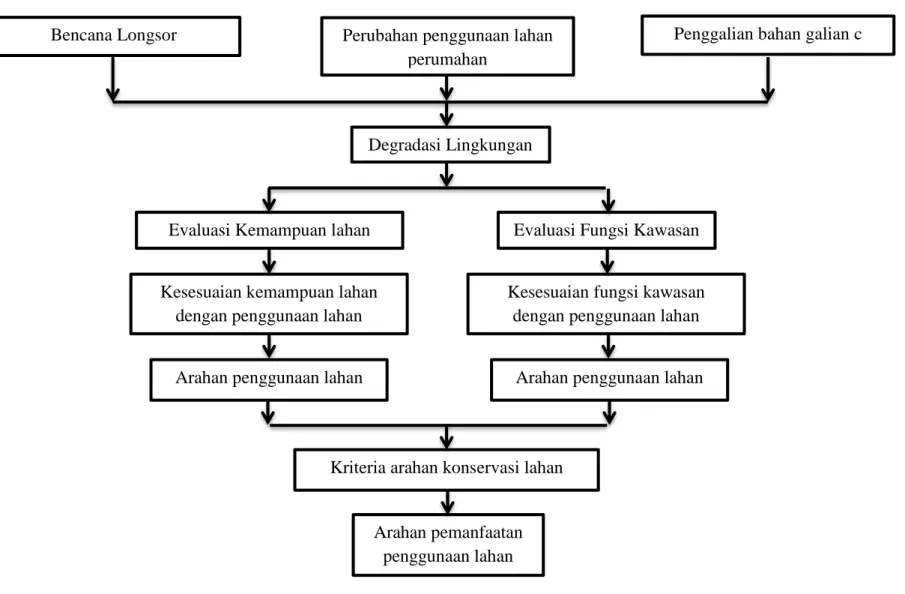

Pertumbuhan penduduk akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan penduduk akan lahan pertanian untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya. Tak terkecuali dengan wilayah Daerah Aliran Sungai Juwet yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Selain masalah perkembangan penduduk tersebut masih ada pula masalah lain yang mungkin menjadi akibat dari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasannya. Hal itu adalah bencana longsor yang terjadi di wilayah tersebut yang cukup banyak tiap tahunnya apalagi dari tahun 2009 sampai tahun 2011 yang menunjukkan perbedaan angka yang begitu mencolok. Oleh karena itu upaya konservasi perlu dilakukan.

Langkah yang pertama dilakukan adalah menganalisis mengenai fungsi kawasan daerah tersebut dan dikaitkan dengan kemampuan lahan yang kemudian di bandingkan dengan penggunaan lahan yang ada apakah sudah sesuai atau belum. Hal ini dilakukan karena untuk menentukan arahan konservasi yang akan dilakukan perlu dilakukan evaluasi antara penggunaan lahan aktual dengan penggunaan lahan yang seharusnya diusahakan pada masing-masing fungsi kawasan dan kemampuan lahan. Selanjutnya lahan yang penggunaan lahan aktualnya tidak cocok, perlu diarahkan penggunaannya dengan menerapkan tindakan arahan fungsi pemanfaatan lahan yang telah ditentukan untuk masing-masing kawasan lahan, baik secara vegetatif maupun secara mekanik.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir kerangka pemikiran berikut ini :

Evaluasi Fungsi Kawasan

Kriteria arahan konservasi lahan

Kesesuaian fungsi kawasan dengan penggunaan lahan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Degradasi Lingkungan

Arahan pemanfaatan penggunaan lahan Evaluasi Kemampuan lahan

Kesesuaian kemampuan lahan dengan penggunaan lahan

Arahan penggunaan lahan Arahan penggunaan lahan perumahan