Bab II ini merupakan analisa berkaitan dengan teori. Adapun teori yang dianalisa adalah mengenai partisipasi masyarakat; jenis dan bentuk partisipasi; tingkat dan jenjang partisipasi.

2.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam beberapa hal tidak dapat timbul begitu saja dalam diri masyarakat. Partisipasi malah sering diartikan sebagai bentuk mobilisasi dengan pendekatan pembangunan yang dirancang dari atas. Dalam kondisi ini, maka makna partisipasi menjadi pasif atau tidak berasal dari dalam diri masyarakat, tapi berasal dari luar dirinya.

Uphoff (1986) dalam Cohen (1988:500) bahwa paradoks sering mendorong salah satu partisipasi adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah

Partisipasi tidak menjadi tidak penting, namun justru adalah unsur yang sangat signifikan, baik sebagai tujuan ataupun alat (means). Pusic dalam Adi (2001:206-208) menyatakan bahwa perencanaan di desa tanpa memperhitungkan partisipasi masyarakat hanya akan menjadi perencanaan di atas kertas. Lebih lanjut diungkapkan Mendoza (1981) dalam Korten dan Alfonso (1981:vii), “The need to participate, to participate fully, is a very basic and fundamental need” (Kebutuhan untuk berpartisipasi secara penuh adalah kebutuhan yang paling mendasar dan utama). Dalam konteks ini perlu pemenuhan kebutuhan untuk berpartisipasi.

Defenisi partisipasi belakangan ini, dalam pembangunan sering ditemukan dalam proyek dan program pembangunan, sebagai sarana penguatan relevansi, kualitas serta kesinambungannya. Dalam sebuah pernyataan yang berpengaruh, Kelompok Kajian Bank Dunia (1995) mengenai partisipasi (Gaventa, 2001:5) mendefenisikan “partisipasi sebagai proses dimana para pemilik kepentingan (stakeholders) mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka.

Terkait dengan pemahaman bahwa partisipasi memiliki makna yang berbeda sesuai situasi atau konteksnya, maka Schneider (1995:11) berpendapat bahwa:

Although the need for more popular participation inthe development process

generally acknowledged, the concept of participation has been given different

meanings in different situations. Increasingly, however, it is accepted that genuine

participation should embody some form of empowerment of the population especially

involved throughout project or programme cycle, from the design stage through

monitoring evaluation.

Kebutuhan untuk lebih memperkenalkan partisipasi walaupun dalam proses pembangunan sudah diketahui secara umum, konsep partisipasi memiliki arti yang berbeda dalam situasi yang berbeda, namun demikian hal yang diterima sebagai partisipasi asli adalah merupakan perwujudan dari pemberdayaan masyarakat terutama partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi yang asli berarti bahwa semua orang harus dilibatkan dalam proyek atau program, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi.

Defenisi partisipasi asli menurut Schneider tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep partisipasi tidak dapat diartikan secara baku, makna partisipasi itu seringkali kabur. Namun akhirnya yang diterima sebagai partisipasi yang “genuine” atau asli adalah partisipasi yang merupakan perwujudan dari “empowerment of population”

atau pemberdayaan masyarakat, terutama partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut tentu saja mengandung konotasi politik, karena jelas bahwa partisipasi memiliki hubungan atau terkait dengan demokrasi.

dasarnya dilakukan berdasarkan sistem egaliter, dimana masing-masing pihak berusaha saling melengkapi tanpa merasa menjadi yang super power.

Defenisi menurut Mubyarto (1988:35) bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri. Pendapat ini menyatakan bahwa partisipasi yang dilakukan masyrakat tidak harus dilakukan pada tingkat (level) yang sama oleh para anggotanya dan merupakan suatu hal yang tidak dipaksakan atau bersifat sukarela. Partisipasi yang baik hanya akan timbul apabila pada awalnya muncul kesadaran pada diri individu-individu masyarakat untuk ikut mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Defenisi partisipasi dari sekian banyak pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dan mungkin persamaan dalam pandangan yang dikemukakan mengenai partisipasi. Pada Tabel 2.1 sebagai berikut akan diuraikan lebih lanjut defenisi para ahli mengenai konsep partisipasi sebagai upaya untuk mengkaji lebih dalam defenisi dan makna partisipasi masyarakat.

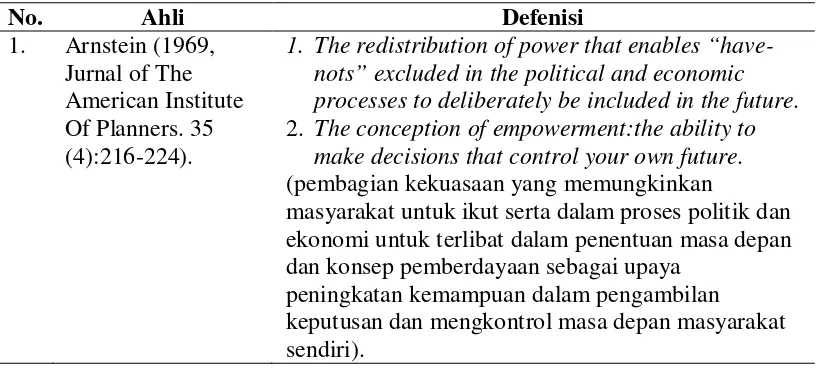

Tabel 2. 1 Definisi Partisipasi Dari Bebarapa Ahli

No. Ahli Defenisi

1. The redistribution of power that enables “have-nots” excluded in the political and economic processes to deliberately be included in the future.

2. The conception of empowerment:the ability to make decisions that control your own future.

(pembagian kekuasaan yang memungkinkan

masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik dan ekonomi untuk terlibat dalam penentuan masa depan dan konsep pemberdayaan sebagai upaya

Tabel 2. 1 (lanjutan) 2. Cohen & Uphoff

(1997)

Partisipasi dapat dilihat dari berbagai pandangan

(perspective). Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam mengimplementasi kan program, serta menikmati keuntungan dari program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komuniti mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka.

3. Santoso S.

Hamidjoyo dalam Sastropoetro (1988:51),

Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan, menerima kembali hasil pembangunan dan

bertanggungjawab terhadapnya, dan terwujudnya

“ as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goal and share responsibility in them ”

(sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang di dalam sebuah situasi kelompok yang mana

mendorong untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan merasa bertanggungjawab di dalamnya).

5. Paul (dalam Priyono 1996:133)

“….. partisipasi menjadi sebuah proses yang aktif dimana penerima mamfaat mempengaruhi arah dan menentukan proyek-proyek pembangunan

dibandingkan dengan hanya menerima manfaat dari proyek.”

6. Ida (2002:23) Kontribusi masyarakat dalam mewujudkan partisipasi memiliki 4 unsur utama yaitu:

1. ada inisiatif dari masyarakat 2. usaha-usaha yang terorganisir

3. adanya sumber daya yang luas yang harus dipertahankan

4. adanya upaya untuk mengontrol kebijakan 7. In Young Wang

(Makmur, 2003:57)

“ an action process undertaken by individuals and groups to reflect their own interest on to contribute their energies and resources to the institution (and system) which govern their lives.”

Tabel 2. 1 (lanjutan)

No. Ahli Defenisi

8. Tim Peneliti FIKB (2002:6)

“secara umum partisipasi dapat dipahami serang-kaian kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah”. Perwujudan partisipasi dapat dilakukan baik secara individu atau berkelompok, bersifat spontan atau terorganisir, secara berkelanjutan atau sesaat serta dengan cara damai atau kekerasan.

9. Thoha dikutip oleh Tim FIKB (2002:6)

Bahwa dilihat dari sifatnya, partisipasi dibedakan dalam dua jenis yaitu:

1. Partisipasi otonom /mandiri yaitu suatu bentuk partisipasi yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik.

2. Partisipasi mobilisasi, termasuk di dalamnya partisipasi seremonial yaitu bentuk partisipasi yang yang digerakkan oleh orang atau kelompok tertentu, umumnya negara berkembang dilakukan oleh kelompok elit, bukannya berangkat dari kesadaran masyarakat.Sedangkan partisipasi seremonial adalah bentuk seperti partisipasi dalam pemilihan umum.

10. James Midgley (1986:8)

Participation …… strengthens the capacities of individual and communities to mobilize and help themselves.

Partisipasi merupakan upaya memperkuat kapasitas individu & masyarakat untuk mendorong mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. 11. Makmur (2003:48) Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan

secara sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

12. Supriyadi dalam Makmur (2003:58)

Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibedakan ke dalam 4 (empat) cara meliputi:

1. Partisipasi yang timbul akibat pengerahan pemerintah secara dominan,

2. Partisipasi yang timbul akibat pengerahan pemerintah dan masyarakat,

3. Partisipasi yang timbul akibat pengerahan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, 4. Partisipasi yang timbul secara sendirinya yang

Tabel 2. 1 (lanjutan)

No. Ahli Defenisi

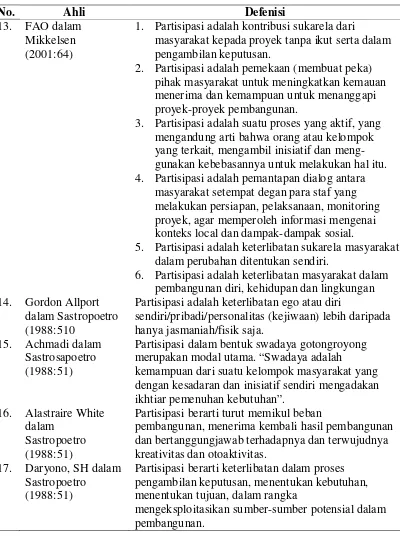

13. FAO dalam Mikkelsen (2001:64)

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari

masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

2. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.

3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan meng- gunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara

masyarakat setempat degan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks local dan dampak-dampak sosial.

5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan ditentukan sendiri.

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan 14. Gordon Allport

dalam Sastropoetro (1988:510

Partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri

sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih daripada hanya jasmaniah/fisik saja.

15. Achmadi dalam Sastrosapoetro (1988:51)

Partisipasi dalam bentuk swadaya gotongroyong merupakan modal utama. “Swadaya adalah

kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan”.

16. Alastraire White dalam

Sastropoetro (1988:51)

Partisipasi berarti turut memikul beban

pembangunan, menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggungjawab terhadapnya dan terwujudnya kreativitas dan otoaktivitas.

17. Daryono, SH dalam Sastropoetro

(1988:51)

Partisipasi berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan, dalam rangka

Tabel 2. 1 (lanjutan)

Partisipasi sebagai proses dimana para pemilik kepentingan (stakeholders) mempengaruhi dan berbagai pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka.

Dari sudut pandang ini, partisipasi terlihat pada tataran konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek, dari evaluasi kebutuhan, sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. 19. Okley (1991:1-10) 1. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu

intepretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela /bentuk kontribusi lain dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan. 2. Partisipasi sebagai organisasi, meskipun diwarnai

dengan perdebatan yang panjang di antara para praktisi dan teoritisi mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk organisasional sebagai sarana bagi

partisipasi, seperti organisasi yang biasa dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk

sebagai hasil dari adanya proses partisipasi. Selanjutnya dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dapat melakukannya melalui beberapa dimensi yaitu:

a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan), b. Sumbangan materi (dana, barang, alat), c. Sumbangan tenaga (bekerja /memberi kerja), d. Memanfaatkan/melaksanakan pembangunan. 3. Partisipasi sebagai pemberdayaan, merupakan

latihan pemberdayaan masyarakat desa, meskipun sulit untuk didefenisikan, tetapi pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan ketrampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

Partisipasi menurut uraian tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa, pertama, partisipasi memang merupakan sebuah konsep yang problematis dan memiliki banyak makna dan dimensi, tergantung kepada situasinya, atau dari sudut mana memandangnya, namun partisipasi yang asli adalah merupakan perwujudan dari pemberdayaan masyarakat terutama partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi yang asli berarti bahwa semua orang harus terlibat dalam proyek atau program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi.

Kedua, dilihat dari perkembangannya partisipasi tidak lagi diasumsikan sebagai pemberian kontribusi berupa uang atau sarana masyarakat secaraa sukarela, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas masyarakat yang didalamnya terdapat unsur pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang mempengaruhi masa depan masyarakat itu sendiri.

Participation (2002) yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dilihat melalui ada atau tidak adanya:

a. Information: The least you can do is tell people what is planned.

(Pemberian Informasi: paling tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang hal yang direncanakan).

b. Consultation: You offer a number of options and listen to the feedback you get.

(Konsultasi: Penawaran beberapa pilihan dan mendengarkan jawaban/respon dari masyarakat).

c. Deciding together: You encourage others to provide some additional ideas and options, and join in deciding the best way fordward.

(Pengambilan keputusan:mendorong masyarakat terhadap ide baru dan pilihan setelah itu memutuskan langkah selanjutnya yang terbaik).

d. Acting together:they form a partnership to carry it out.

(Bertindak bersama secara bekerja sama melaksanakan keputusan tersebut).

e. Supporting independent community initiatives: You help others do what they want perhaps within a framework or grants, advice and support

provided by the resource holder.

keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui “konsultasi, kehadiran dan keterwakilan masyarakat dan pengaruh dari masyarakat”. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Consultation

It involves getting the state to listen directly to citizens needs and demands.

The state may provide mechanisms for these consultation or in cases where

the state is not pre-disposed to participatory measures, citizens may assert

their right to be heard and claim or create space for participation, for

example, through protest to mass mobilization. For consultation to be

effective, though, its outputs need to be taken up and listened to by those

with the power to act on them. It is, therefore, most effective when done in

an interactive manner and in an environment of genuine dialogue and

information sharing.

2. Presence and Representation

Citizens have on going to decision making processes and are able to

engage beyond a mere presentation og needs and concerns. At this point,

citizens are able to negotiate with government for better plans, solution and

proceedures. With presence and representation, government not only listen

but starts to actually work with citizens.

Kehadiran dan Keterwakilan, masyarakat seharusnya mempunyai akses terhadap pengambilan keputusaan dalam menentukan kebutuhan masyarakat, disini warga masyarakat dapat bernegosiasi dengan pemerintah dalam perencanaan yang lebih baik, pemecahan masalah dan pelaksanaan. Dengan kehadiran dan keterwakilan, pemerintah tidak hanya mendengarkan tetapi juga awal kerjasama dengan masyarakat).

3. Infuence

Influence occurs when citizens demands actually find their way into

policies, programs and service delivery. Influence is visible when

government begins to act on such demands and begins producing actual

outputs. The challenge for citizens, then, to remain vigilant so that

commitments undertaken by governments are fulfilled and carried out in a

transparant manner.

Pengaruh; dapat dilihat ketika keinginan masyarakat dapat terwujud dalam kebijakan, program dan pelayanan masyarakat, hal ini dapat dilakukan ketika pemerintah mulai menghasilkan keluaran yang nyata. Tantangan untuk masyarakat untuk tetap waspada bahwa komitmen tersebut di bawah kekuasaan pemerintah dan tidak dipublikasikaan.)

Partisipasi masyarakat dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak warga negara untuk dapat menerima informasi, dalam melakukan konsultasi dan untuk berperan serta aktif dalam proses pengambilan keputusan serta kewenangan kontrol terhadap kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya.

Ada banyak alasan mengapa partisipasi menjadi penting dalam pembangunan, baik itu kita berbicara mengenai pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya dalam kerangka organisasi ataupun masyarakat di tingkat manapun. Partisipasi menjadi sangat penting dalam menjamin keberhasilan dan keberlanjutan suatu program pembangunan, jika saja partisipasi masyarakat benar ada dalam proses itu secara menyeluruh.

Conyers (1991:154-155) menyatakan ada 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting yaitu:

2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat

dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyaihak untuk turut memberikan saran (urun rembug) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka, hal ini selaras dengan konsep man centered development (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia) yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri”. Partisipasi masyarakat berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan melalui keterlibatan dalam program/proyek pembangunan, tetapi lebih merupakaan hak dari setiap warga negara, hal ini didukung oleh pandangan yang ada dalam Citizen Participation in Governance (IDS, 2002) bahwa:

Participation is a right, the right to participate in governance is seen as a

premise rather than a favor bestowed by government. Direct citizen participation in

governance promotes a healthy democracy because it enhances active citizenship and

government responsiveness in way far more effective than traditional forms of

Partisipasi hendaknya diletakkan pada posisi yang proporsional dan sesuai dengan hakikatnya pada masyarakat dalam suasana keberdayaan yang aktif, bukan secara pasif, apalagi sampai dimobilisasi oleh outsider stakeholders. Lebih jelasnya dapat disimak dari pernyataan Uphoff dalam Carnea (1988:500) yang menyatakan salah satu paradoks dalam mendorong partisipasi adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah (bottom up planning), justru sering pula membutuhkan upaya dari atas. Hal ini terlihat dalam wacana yang menggunakan pendukung atau promotor yang direkrut, dilatih dan ditempatkan di lapangan dari pusat untuk bekerja dengan penduduk pedesaan dan mengembangkan kapasitas organisasi di antara mereka.

Menciptakan partisipasi sebagaimana yang diharapkan, juga memerlukan adanya hubungan timbal balik yang koperatif antara masyarakat dengan outsider stakeholder (dalam hal ini tentunya pemerintah). Uphoff dalam Cernea (1988:498) menekankan keharusan pemerintah untuk menghilangkan sikap paternalistik atau ketergantungan masyarakat dan memberikan kesempataan kepada masyarakat untuk mengambil alih tanggung jawab pembangunan, sehingga penduduk memperoleh kemampuan tawar menawar. Disisi lain masyarakat juga harus bersifat terbuka dan bersedia menerima perubahan sebagai hasil dari proses pembangunan.

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan dutentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam defenisi ini diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan. 2. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama erat antara

perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Pentingnya partisipasi masyarakat menurut Ramlan Surbakti yang dikutip oleh Tim Peneliti FIKB (2002:101) adalah:

1. Masyarakat, bukan pemerintah yang paling mengerti tentang apa yang terbaik buat mereka.

2. Masyarakat berhak ikut serta dalam perumusan setiap kebijakan publik yang pasti akan mempengaruhi kehidupan mereka.

1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai.

2. Dengan partisipasi pelayanan atau services dapat diberikan degan biaya yang murah.

3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta karena menyangkut kepada harga dirinya.

4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya. 5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.

6. Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan.

7. Partisipasi menjamin, pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar. 8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang

terdapat di dalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.

9. Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain.

10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Adi dan Laksmono (1990:174) berpendapat bahwa Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap perencanaan, program dan kegiatan sosial karena:

1. Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi ini, maka program tidak akan berhasil.

2. Masyarakat akan lebih antusias terhadap program/kebijakan pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan dan persiapan sehingga mereka akan menganggap bahwa program atau kebijakan tersebut adalah mereka, hal ini perlu untuk menjamin program diterima oleh masyarakat, khususnya dalam program yang bertujuan untuk merubah masyarakat dalam cara berpikir, merasa dan bertindak. 3. Banyak negara-negara yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat

merupakan “hak demokrasi yang bersifat dasar”, dimana masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan dimaksudkan untuk memberi keuntungan pada manusia.

Adapun mengenai tujuan partisipasi menurut Glass (1972:182) ada 5 tujuan partisipasi yaitu:

2. Pendidikan, ini berhubungan dengan penyebaran informasi secara terinci dari suatu rencana sehingga memungkinkan masyarakat mengerti akan rencana tersebut.

3. Bangunan dukungan (support building) ini terutama melibatkan kegiatan yang bersifat menciptakan suasana yang baik sehingga memungkinkan tidak terjadi benturan di antara kelompok-kelompok masyarakat, dan antara kelompok masyarakat dan pemerintah.

4. Proses pembuatan keputusan yang terbuka, ini terutama bertujuan untuk memungkinkan masyarakat biasa memberikan ide-ide baru atau pilihan dalam proses perencanaan.

5. Masukan dari masyarakat, sebagai suatu usaha mengumpulkan dan mengidentifikasikan sikap dan pendapat dari kelompok masyarakat.

Ramlan Surbakti (dalam FIKB, 2002:101) berpendapat bahwa, alasan pentingnya partisipasi masyarakat adalah:

1. Masyarakat, bukan pemerintah yang paling mengerti tentang apa yang terbaik buat mereka.

2. Masyarakat berhak ikut serta dalam perumusan setiap kebijakan publik yang pasti akan mempengaruhi kehidupan mereka.

1. Media massa (koran, majalah, tabloid, televisi, radio) sebagai sarana utama bagi penyaluran informasi-informasi politik. Peranan media massa dalam komunikasi politik menggambarkan cara-cara tertentu dalam mana seluruh proses politik terintegrasi dengan jaringan komunikasi sosial yang lebih luas.

2. Organisasi yang bersifat formal seperti partai politik dan kelompok kepentingan, dimana organisasi-organisasi tersebut dapat menyajikan saluran yang dapat mengadakan kontak antara pejabat politik dan pejabat administratif serta rakyat pada umumnya.

3. Kontak antara individu dan kelompok individu.

Individu dan kelompok individu, saluran ini tidak seluruhnya diselubungi oleh media massa dan organisasi formal, disamping itu saluran ini merupakan basis dari teori komunikasi yang penting.

2.2 Jenis dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dari berbagai pengertian konsep partisipasi kemudian dapat dibedakan pula jenis atau bentuk dari partisipasi. Menurut Davis seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut, yaitu:

3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga).

4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, antara lain rapat desa yang menentukan anggarannya).

5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.

6. Aksi massa.

7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri. 8. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

Kemudian Davis juga mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (psychological participation). 2. Tenaga (physical participation).

3. Pikiran dan tenaga (psychological dan physical participation) 4. Keahlian (participation with skill).

5. Barang (material participation). 6. Uang (money participation).

Gabungan dua karakteristik partisipasi yaitu impetus to participate dan

1. Voluntered participation initiated from below, adalah partisipasi yang secara sukarela tumbuh dari bawah. Partisipasi sukarela ini tubuh karena adanya kepedulian, kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat. Partisipasi ini timbul semata-mata karena inisiatif masyarakat tanpa ada dorongan atau paksanaan dari pemerintah.

2. Rewarded participation initiated from below, adalah partisipasi yang tumbuh dari bawah karena adanya sesuatu yang diharapkan (imbalan). 3. Enforced participation initiated from below, adalah partisipasi yang

tumbuh dari bawah karena adanya paksaan atau tekanan. Masyarakat dengan keinginan sendiri berpartisipasi untuk melaksanakan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

4. Voluntered participation initiated from above, adalah partisipasi masyarakat secara sukarela yang tumbuh dari atas. Dengan pengaruh yang diberikan pemerintah menyebabkan masyarakat mempunyai pemahaman akan keinginan pemimpin.

5. Rewarded participation initiated from above, adalah partisipasi timbul karena mengharapkan imbalan dari pemerintah. Masyarakat karena dorongan untuk mendapatkan imbalan dari pemerintah, berpartisipasi sesuai dengan keinginan pemerintah.

7. Voluntered participation through shared initiative, adalah partisipasi masyarakat yang tumbuh karena adanya inisiatif dari kedua pihak. Partisipasi ini lahir dari perpaduan antara kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menggerakkan masyarakat dan kesadaran yang dimiliki masyarakat, maka akan melahirkan partisipasi secara sukarela.

8. Rewarded participation through shared initiative, adalah partisipasi masyarakat yang mengharapkan imbalan berdasarkan inisiatif bersama antara pemimpin dan masyarakat. Partisipasi ini lahir dari hasil kompromi pemerintah dan masyarakat, dimana untuk setiap partisipasi yang diberikan masyarakat akan memperoleh imbalan berupa hadiah atau penghargaan. 9. Enforced participation through shared initiative, adalah partisipasi

berdasarkan adanya sanksi yang timbul sebagai inisiatif bersama antara pemimpin dengan masyarakat. Terdapat kompromi tentang sanksi apabila masyarakat tidak berpartisipasi sesuai keinginan pemimpin.

Penggabungan dari keinginan dan dorongan untuk berpartisipasi tersebut melahirkan tiga bentuk partisipasi yaitu:

1. Partisipasi yang dilakukan secara sekarela,

2. Partisipasi yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan, dan 3. Partisipasi yang dilakukan karena paksaan.

Penyebab timbulnya dorongan untuk berpartisipasi yaitu: 1. Keinginan dari masyarakat (bawah),

2.3 Tingkat atau Jenjang Partisipasi Masyarakat

Jenjang partisipasi merupakan ruang atau jarak antara keadaan atau karakteristik partisipasi masyarakat yang dibedakan ke dalam kelompok tangga atau ruang tertentu. Menurut pendapat Tanita Sains (Young Citizen Perspektif:1998) menyatakan bahwa kegunaan dari jenjang partisipasi masyarakat sebagai berikut:

The Ladder use as a guide to determine where we were, how we felt and how

much progress we had made toward active participate and... The Ladder served to

measure our group and individual progress in the Young Citizens’ Program. We do

think we have gotten since yhe beginning and have been getting a lot done.

Jenjang partisipasi digunakan sebagai alat bantu untuk memahami keberadaan kita, apa yang kita rasakan dan seberap jauh proses yang telah kita kerjakan sebagai tindak lanjut partisipasi yang aktif. Jenjang partisipasi digunakan untuk mengukur kelompok dan individu pada program “Young Citizens”. Kita selalu berpikir bahwa kita telah melakukan peningkatan hasil sejak awal dan merasa telah melakukan banyak hal.

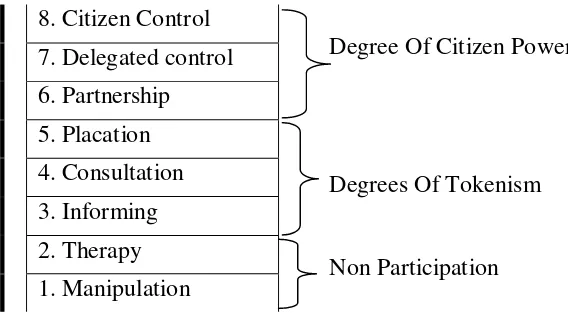

2.3.1 Pembagian jenjang partisipasi menurut Sherry Arnstein

Referensi dari Arnstein (Forum Inovasi Vol. 4:6) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat harus masuk pada wilayah perumusan kebijakan pemerintah, tidak hanya sebatas pada tataran implementasi kebijakan. Pada jenjang ini partisipasi masyarakat memiliki kekuasaan yang nyata untuk ikut menentukan kebijakan pemerintah, yang oleh Arnstein disebut juga sebagai jenjang kontrol masyarakat yaitu kekuasaan untuk ikut mengarahkan (the power of directing). Oleh karena itu, jika pemerintah daerah bersungguh-sungguh dalam memberdayakan masyarakatnya maka pemerintah daerah harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan (get behind the scene).

8. Citizen Control

Degree Of Citizen Power

Degrees Of Tokenism

Non Participation 7. Delegated control

6. Partnership 5. Placation 4. Consultation 3. Informing 2. Therapy 1. Manipulation

Gambar 2.1 A Ladder Of Citizen Participation Oleh Sherry Arnstein Sumber: www. Partnership.com, 2014

1. Manipulation bisa diartikan (relative) tidak ada komunikasi apalagi dialog; tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tetapi untuk mendidik ataupun menyembuhkan partisipasi. (Masyarakat tidak tahu sama sekali terhadap tujuan, tetapi hadir dalam forum).

2. Therapy, berarti telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai jenjang Tokenisme (pertanda), yaitu jenjang peran serta dimana masyarakat didengar dan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

3. Information menyiratkan bahwa komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada sarana timbal balik (informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan feed back).

jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.

5. Placation (penentraman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah; mempersilahkan masyarakat memberikan saran ataupun merencanakan usulan kegiatan tetapi tetap menahan kewenangan untuk menilai kalayakan dan keberadaan usulan tersebut.

Tiga tangga teratas dikategorikan dalam jenjang kekuasaan masyarakat dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat.

Pada jenjang ketujuh dan kedelapan, masyarakat memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu.

1. Partnership (kemitraan) adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar; kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik perencanaan dan pemegang kekuasaan dalam pengambilan keputusan telah berada di keduanya, adanya kesempatan untuk bernegosiasi dan bersepakatoleh masyarakat lemah.

beberapa keperluannya, masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas tanggungjawab keberhasilan program.

3. Citizen Control (pengawasan oleh warga) bermakna bahwa masyarakat menguasai kebijakan publik mulai dari perumusan, kurang menegaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.

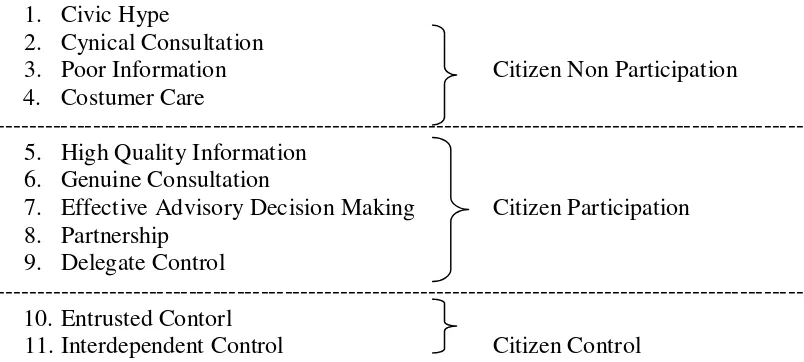

2.3.2 Pembagian jenjang partisipasi menurut Danny Burns

Berpendapat Burns apabila pemerintah ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, terlebih dahulu harus diketahui sampai dimana keberadaan partisipasi masyarakat tersebut. Burns dkk (1994:161) berpendapat bahwa memodifikasi model Arnstein yang dirasakan lebih tepat terhadap kebutuhan publik (kewenangan masyarakat lokal) dalam rangka mengembangkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan perubahan pemerintahan daerah, didasari oleh:

1. Introducing more rungs we run the risk of making model over-elaborate and we would encourage readers to delete rungs and/or add rungs to suit

their own situation. (Memperkenalkan beberapa ruang dengan mengambil resiko model ini terkesan lebih rumit dan menganjurkan pembaca untuk menghapus atau menambahkan ruang sesuai dengan situasi).

2. As with models, the diagram simpifies a much more complex reality. Thus some public institutions will have their ‘feet’ on several rungs at once.

kompleks dimana beberapa institusi dapat berada pada beberapa ruang pada saat yang bersamaan).

3. There is danger that the model may take on persciptive tone, implying that all councils should climb to very top the ladder as quickly as possible.

(Kekhawatiran model ini dapat membuat persepsi yang berbeda dimana setiap dewan/instansi harus meraih jenjang partisipasi yang paling tinggi secepat mungkin).

Hasil kajian berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan adanya kemungkinan atau peluang untuk menambah jenjang antara tangga partisipasi yang satu dengan yang lainnya walaupun terkesan lebih rumit dan memberikan kebebasan untuk menghapus ataupun menambah jenjang menurut situasi yang ada, masih adanya permasalahan yang kompleks dalam penentuan jenjang partisipasi hal ini dikarenakan adanya karakteristik yang bisa diasumsikan lebih dari satu jenjang pada saat bersamaan dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di setiap tangga dibutuhkan cara yang berbeda-beda. Burns juga menyatakan bahwa kualitas partisipasi masyarakat tidak harus menempati tangga tertinggi dalam waktu yang sangat cepat, semuanya harus didasarkan situasi dan kondisi masyarakat serta ditekankan pentingnya membedakan secara jelas antara partisipasi dengan kontrol masyarakat.

mengembangkan partisipasi masyarakat dan perubahan pemerintahan daerah. Modifikasi terhadap “A Ladder of Citizen Participation” Arnstein tersebut yang disebut juga “A Ladder of Citizen Empowernment” yang menambahkan ruang pada jenjang partisipasi satu dengan yang lainnya serta menjabarkan kemungkinan adanya perbedaan pembagian ruang jenjang partisipasi pada penilaian oleh pemerintah daerah atau instansi lainnya.

Pembagian jenjang partisipasi oleh Burns, dkk yang terdiri dari 12 jenjang tersebut, dapat dilihat pada gambar 2.2.

1. Civic Hype

2. Cynical Consultation

3. Poor Information Citizen Non Participation 4. Costumer Care

--- 5. High Quality Information

6. Genuine Consultation

7. Effective Advisory Decision Making Citizen Participation 8. Partnership

9. Delegate Control

--- 10. Entrusted Contorl

11. Interdependent Control Citizen Control

Gambar 2.2. A Ladder of Citizen Empowerment oleh Burns, dkk Sumber: Danny Burns (1994:162-163)

Untuk lebih jelasnya setiap jenjang partisipasi masyarakat menurut Burns digambarkan sebagai berikut:

Keempat jenjang (Civic Hype, Cynical Counsultation, Porr Information Dan Costume Service) ini tidak boleh diabaikan, manipulasi informasi berkembang dari empat keadaan ini.

1. Civic Hype, peranan pemerintah terlalu besar, hampir menguasai seluruh segi kehidupan pemerintahan sehingga masyarakat sama sekali tidak mempunyai pernanan dan bersifat pasif. Pada jenjang ini pemerintah daerah melakukan sosialisasi informasi, baik kepada masyarakat setempat maupun kepada pihak luar mengenai daerahnya, namun informasi tersebut bersifat manipulatif dan berbentuk propaganada. Pada dasarnya tidak sesuai dengan kondisi obyektif daerahnya. Contoh, propaganda untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Cynical Consultation, partisipasi masyarakat masih cenderung rendah

3. Poor information, masyarakat tidak diberikan informasi kebijakan dan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, informasi tersebut lebih dikonsumsi oleh pemerintah dan legislatif. Pada jenjang ini masyarakat sulit atau tidak bisa mendapatkan informasi atau data-data yang akurat, valid dan obyektif mengenai daerahnya atau hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena tidak dilakukannya penerbitan informasi atau data dan juga disebabkan oleh sulitnya masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut.

4. Costumer Area. Pada jenjang ini pemerintah daerah membentuk sejenis unit pelayanan pengaduan. Jika pengaduan-pengaduan masyarakat, misalnya mengenai buruknya pelayanan pemerintah, melalui unit pelayanan pengaduan tersebut diabaikan maka pada jenjang ini terjadi

b) Masyarakat yang partisipatif

Dalam jenjang masyarakat yang dikatakan telah berpartisipasi secara garis besar dibedakan dalam lima jenjang, yaitu informing dan consultating,

decentralised decision making serta partnership dan delegated control. 1. High Quality Information

Pada jenjang ini terjadi sosialisasi informasi yang berkualitas, baik dilihat dari proses maupun materi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat setempat. Sebagai contoh adalah dokumen, standar pelayanan pemerintah, kontrak kerja antara masyarakat (pihak swasta atau semi swasta) dengan pemerintah daerah maupun prediksi-prediksi pencapaian di tahun mendatang atas pelaksanaan suatu bidang pemerintahan atau pelayanan pemerintah.

2. Genuine Consultation, diskusi antara pemerintah dengan masyarakat telah ada dan telah berjalan sebenarnya. Dimana masyarakat telah memberikan masukan kepada pemerintah sebelum suatu kebijakan diambil walaupun tidak ada kepastian pemerintah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan masukan tersebut. Pada jenjang ini, dalam tahap (consultation) genuine dilakukan improvisasi untuk meningkatkan kualitas konsultasi, dilihat dari substansi pembahasan dan prosesnya antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Misalnya, konsultasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dilakukan dalam merancang peraturan atau sebelum proses konsultasi dilakukan maupun sebelum suatu program diorancang pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan jejak pendapat masyarakat.

3. Effective Advisory Bodies, Batasan signifikan antara jenjang 6 & 7 adalah kekuatan masyarakat, melibatkan group yang fokus, memilih topik permasalahan, memikirkan hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang, pada jenjang ini, peningkatan dari keberadaan badan atau komite penasehat masyarakat yang dapat berfungsi secara efektif akan mendorong partisipasi badan atau komite tersebut dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut operasional, penggunaan sumber daya bahkan dapat menyentuh tataran strategis. Namun demikian, tidak ada satu ketentuanpun bagi pemerintah daerah untuk memasukkan pendapat komite masyarakat tersebut ke dalam kebijakan yang akan dibuat, artinya hasil dari dialog tersebut tidak mengikat pemerintah daerah.

4. Limited Decentralised Decision Making (Desentralisasi Pengambilan Keputusan)

keadaan saat ini. Memutuskan dan mengambil keputusan untuk langkah aksi, melihat bagaimana perkembangan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Pada jenjang ini, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan telah meningkat pada kontrol masyarakat terhadap operasional maupun sumber daya dengan kerangka yang spesifik dan terbatas. Pemerintah daerah mulai melakukan pengalihan manajerial pengelolaan program pemerintah kepada masyarakat di samping itu, setidak-tidaknya terjadi proses transfer kekuasaan (kewenangan), dimana masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan, terutama melalui mekanisme negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah daerahnya.

5. Partnership Limited, pada jenjang ini, pemerintah daerah dan masyarakat mitra yang sejajar, dan kemudian berkembang pada pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah atau unit-unit pemerintahan daerah dengan kelompok-kelompok masyarakat dengan kerangka yang spesifik. Selain itu, pemerintah daerah membangun strategi bottom up.

tahap ini kewenangan kontrol masih dimiliki oleh pemerintah. Pada jenjang ini, tahap (control) delegated masuk ke dalam partisipasi sedangkan tahap kontrol masuk ke dalam jenjang citizen control. Secara umum, dalam jenjang ini kontrol yang substansial didelegasikan kepada masyarakat daerah atas pembuatan kebijakan maupun pelaksanaannya, namun harus tetap mengacu kepada kebijakan strategis, seperti standarisasi yang ditetapkan pemerintah daerah serta kerangka pendelegasian kontrol yang ditentukan secara terpusat.

c). Masyarakat yang memiliki kontrol

Pada jenjang 11 & 12 masyarakat telah mempunyai kekuasaan untuk mengatur program, institusinya tidak tergantung oleh pemerintah daerah atau badan lainnya.

2. Interdependent Control

Hubungan pemerintah dengan masyarakat meningkat berdasarkan kepercayaan dan saling ketergantungan dibandingkan dengan kontrol hierarki ataupun pasar. Dimana pada jenjang ini mempertimbangkan transformasi yang fundamental antara negara dan pasar ekonomi di satu sisi dan anggota masyarakat disisi lain. Pada jenjang ini, institusi yang diprakarsai masyarakat yang terlibat dalam menguasai (mengontrol) pembuatan kebijakan maupun implementasinya secara penuh mendapatkan otonomi, baik legal maupun finansial dari pemerintahan daerah, hubungan dengan pemerintah daerah dilakukan melalui koordinasi dengan jaringan kerja sama.

2.4 Rencana Tata Ruang dan Partisipasi Masyarakat

Menurut Soefaat dalam kamus Tata Ruang, (1998:91) Rencana tata ruang adalah rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang dikemudian hari; rencana tersebut berdimensi tiga, dan berdimensi empat jika unsur waktu dipandang sebagai dimensi keempat; rencana tata ruang disebut berorientasi kepada kecenderungan karena memperhatikan kecenderungan perkembangan pada waktu yang lalu, masa kini dan waktu yang akan datang

Ruang menurut UU 26/2007 pasal 1 yang dimaksud Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya:

1. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

2. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Bentuk tata ruang pada dasarnya dapat berupa alokasi letak, luas, dan atribut lain (misalnya jenis dan intensitas kegiatan) yang direncanakan dapat dicapai pada akhir periode rencana, selain bentuk tersebut, tata ruang juga dapat berupa suatu prosedur belaka (tanpa menunjuk alokasi letak, luas, dan atribut lain) yang harus dipenuhi oleh para pelaku pengguna ruang di wilayah rencana. Namun tata ruang dapat pula terdiri dari gabungan kedua bentuk diatas, yaitu terdapat alokasi ruang dan juga terdapat prosedur didalam tata ruang tercakup distribusi tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya.

Konsep tata ruang menurut Foley dalam Kartasasmita (1992:427), tidak hanya menyangkut suatu wawasan yang disebut sebagai wawasan spasial, tetapi menyangkut pula aspek-aspek non spasial atau aspasial. Menurut Wheaton dan Porteous dalam Kartasasmita, (1992:427). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat ditentukan dan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor non fisik seperti organisasi fungsional, pola sosial budaya, dan nilai kehidupan komunitas.

Pendekatan dengan partisipasi penduduk dalam perencanaan kota, memungkinkan keseimbangan antara kepentingan administrasi dari pemerintah setempat dan integrasi penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal, dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 2 macam partisipasi penduduk yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horisontal. Partisipasi vertikal adalah interaksi dengan cara dari bawah ke atas (bottom up), sedang partisipasi horisontal adalah interaksi penduduk dengan berbagai kelompok lain. Langkah awal penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang. Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujudkan tata ruang yang memungkinkan semua kepentingan manusia dapat terpenuhi secara optimal. Rencana tata ruang, oleh sebab itu, merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan, bahkan merupakan persya-ratan untuk dilaksanakannya pembangunan, baik bagi daerah-daerah yang sudah tinggi intensitas kegiatannya maupun bagi daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang.

Menurut Budihardjo dan Sujarto (2005:208), perencanaan tata ruang kota selama ini masih saja cenderung terlalu berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang, yang sering meleset akibat banyaknya ketidakpastian. Disisi lain terdapat jenis-jenis perencanaan yang disusun dengan landasan pemikiran pemecahan masalah secara ad hoc yang berjangka pendek, kurang berwawasan luas, seyogyanya pendekatan yang diambil mencakup keduanya.

1. Agar pengelolaan dan tata ruang kota tidak lagi sekadar dilihat sebagai

management of growth atau management of changes melainkan lebih sebagai management of conflicts.

2. Mekanisme development control yang ketat agar ditegakkan, lengkap dengan sanksi (disinsentif) buat yang melanggar dan bonus (insentif) bagi mereka yang taat pada peraturan.

3. Penataan ruang kota secara total, menyeluruh dan terpadu dengan model-model participatory planning dan over the board planning atau perencanaan lintas sektoral sudah dilakukan secara konsekuen dan berkesinambungan.

4. Kepekaan sosio kultural para penentu kebijakan dan profesional khususnya di bidang tata ruang kota dan lingkungan hidup seyogyanya lebih ditingkatkan melalui forum-forum baik secara formal maupun informal. 5. Dalam setiap perencanaan tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan

hidup agar lebih diperhatikan kekayaan khasanah lingkungan alam.

6. Peran serta penduduk dan kemitraan dengan pihak swasta agar lebih digalakkan.

7. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pada kepentingan rakyat agar dijabarkan dalam rencana dan tindakan nyata.

1. Rencana pembangunan, yang menyediakan pengendalian keputusan melalui keputusan strategis dimana pemerintah mengadopsi rencana tata ruang untuk mengatur guna lahan dan perubahan lingkungan.

2. Kontrol pembangunan, yang menyediakan mekanisme administratif bagi perencana untuk mewujudkan rencana pembangunan setelah mengadopsi rencana tata ruang. Kontrol pembangunan ini berlaku pula bagi pemilik lahan, pengembang dan investor.

3. Promosi pembangunan, merupakan cara yang paling mudah mengetahui interaksi antara perencanaan tata ruang dengan proses pembangunan. Dalam konteks pemerintahan, maka dengan adanya rencana tata ruang, pemerintah menginginkan adanya pembangunan dan investasi di daerahnya dengan cara mempromosikan dan memasarkan lokasi, membuat lahan yang siap bangun dan menyediakan bantuan dana serta subsidi.

Menurut Kiprah, (2001:22): Selain itu, rencana tata ruang hendaknya:

1. Quickly yielding, rencana tata ruang mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan daerah, menghasilkan langkah-langkah serta tahapan-tahapan dan waktu pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu tertentu. 2. Political friendly, demokratisasi dan transparansi sudah menjadi kebutuhan

dalam seluruh rangkaian proses penyusunannya. Pengetahuan-pengetahuan rencana tata ruang mulai dari rembug desa hingga penetapan oleh DPRD sangat menentukan kewibawaan rencana tata ruang.

3. User friendly, mudah dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Sosialisasi perlu dilakukan terus menerus, sehingga masyarakat mudah memahami rencana dan perkembangan yang terjadi. 4. Market friendly, rencana tata ruang membuka peluang kepentingan dunia

usaha dan rencana penanaman investasi dengan memperhatikan rencana tata guna tanah yang sesuai dengan peruntukannya.

5. Legal friendly, mempunyai kepastian hukum dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan-kemudahan untuk melakukan investasinya.

Rencana tata ruang lebih lanjut, suatu rencana tata ruang akan berhasil bila memenuhi kriteria/unsur sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan orientasi pasar.

3. Mempunyai batasan-batasan yang jelas terutama menyangkut kewenangan aktor dan stakeholder agar mempunyai kepastian hukum yang jelas.

4. Disusun untuk mengurangi dampak psikologis yang berkembang di dalam masyarakat dan mengakomodasikan berbagai kepentingan pelaku pembangunan, baik kelompok minoritas (misalnya pengembang, kontraktor) maupun mayoritas (masyarakat).

5. Mempunyai informasi yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan pembangunan dan kapan rencana tersebut dilaksanakan.

6. Memiliki konsep pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi yang pasti, masyarakat mengetahui alokasi pembangunan dan pengembangan, sehingga diperoleh informasi daerah/kawasan yang dapat dikembangkan dan dipertahankan.

7. Disusun untuk membangun kebersamaan, memperoleh kesepakatan dengan menunjukkan pula kelemahan dan kelebihan rencana tata ruang serta dampak yang akan ditimbulkannya, baik positif maupun negatif.

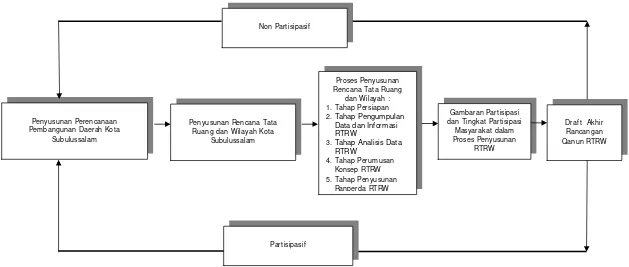

2.4 Model dan Skema Analisis

Gambar 2.3. Model skema Proses Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTRW Kota Subulussalam Sumber: Diolah penulis, 2014

Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota

Subulussalam

3. Tahap Analisis Data