II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Wilayah dan Wilayah Perdesaan

Wilayah menurut UU No. 24 tahun 1992 yang diperbaharui menjadi UU No 26 tahun 2007 adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan menurut Winoto (1999), wilayah diartikan sebagai area geografis yang mempunyai ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Sehingga wilayah dapat didefinisikan, dibatasi dan digambarkan berdasarkan ciri atau kandungan area geografis tersebut.

Sementara menurut Rustiadi et. al (2005), wilayah didefinisikan sebagai

unit geografis dengan batas-batas yang spesifik (tertentu) dimana bagian-bagian dari wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tidak ada batasan yang spesifik dari luasan suatu wilayah. Batasan yang ada lebih bersifat “meaningfull’, baik

untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, maupun evaluasi. Dengan demikian, batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis (berubah-ubah).

Dalam prakteknya di Indonesia terdapat beberapa istilah yang merujuk kepada pengertian wilayah, diantaranya adalah pemakaian istilah daerah dan kawasan. Menurut Rustiadi et. al. (2005) meskipun pengertian daerah tidak

disebutkan secara eksplisit namun umumnya dipahami sebagai unit wilayah berdasarkan aspek administratif. Sedangkan penggunaan istilah kawasan di Indonesia digunakan karena adanya penekanan-penekanan fungsional dari suatu unit wilayah. Karena itu batasan/definisi dari konsep kawasan adalah adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungi dan komponen-komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Dengan demikian, setiap kawasan atau sub-kawasan memiliki fungsi-fungsi khusus yang tentunya memerlukan pendekatan program tertentu sesuai dengan fungsi yang dikembangkan tersebut.

Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadi et. al., 2005) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wiayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (uniform/homogenous region); (2) wilayah nodal (nodal region); dan (3) wilayah perencanaan (planning region atau programming region). Wilayah homogen adalah wilayah yang

dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan dapat beragam (heterogen).

Konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai plasma dan inti. Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan/permukinan, sedangkan plasma adalah daerah belakang (peripheri/hinterland), yang mempunyai sifat-sifat

tertentu dan mempunyai hubungan fungsional (Rustiadi et. al., 2005). Pusat

wilayah berfungsi sebagai:

1. Tempat terkonsentrasinya penduduk (pemukiman); 2. Pasar bagi komoditi-komoditi pertanian maupun industri; 3. Pusat pelayanan terhadap daerah hinterland; dan

4. Lokasi pemusatan industri manufaktur yang diartikan sebagai kegiatan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu output tertentu.

Sedangkan hinterland berfungsi sebagai:

1. Pemasok (produsen) bahan-bahan mentah dan atau bahan baku; 2. Pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi;

3. Daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur dan umumnya terdapat suatu interdependensi antara inti dan plasma. Secara historik, pertumbuhan pusat-pusat atau kota ditunjang oleh hinterland yang

baik. Misalnya, walaupun Solo dan Yogyakarta relatif lebih dahulu berkembang tapi Jakarta, Bandung dan Medan terbukti lebih pesat perkembangannya karena sangat ditunjang oleh hinterland yang

mendukung; dan

Konsep wilayah berikutnya adalah wilayah perencanaan yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan terdapatnya sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang dapat bersifat alamiah maupun artificial dimana keterkaitannya sangat menentukan sehingga perlu perencanaan secara integral. Sebagai contoh secara alamiah suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah yang terbentuk dengan matriks dasar kesatuan hidroorologis yang perlu direncanakan secara integral. Sedangkan secara artificial, wilayah Jabotabek yang mempunyai keterkaitan faktor-faktor sosial ekonomi yang cukup signifikan juga perlu direncanakan secara integral.

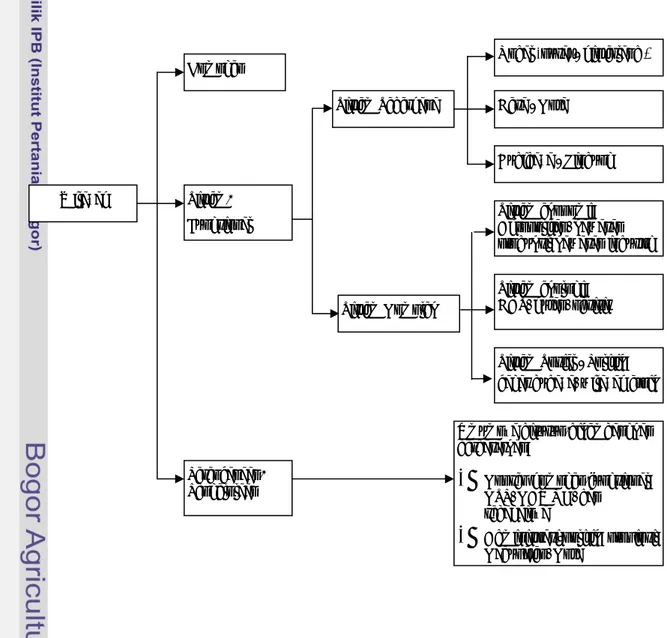

Gambar 1 Kerangka Klasifikasi Konsep Wilayah Wilayah Homogen Sistem/ Fungsional Perencanaan/ Pengelolaan Sistem Sederhana

Nodal (pusat - hinterland ) Desa - Kota

Budidaya - Lindung

Sistem Sosial - Politik: cagar budaya, wilayah etnik Sistem ekonomi:

Agropolitan, kawasan produksi, kawasan industri Sistem ekologi:

DAS, hutan, pesisir

Umumnya disusun/dikembangkan berdasarkan:

•

Konsep homogen/fungsional: KSP, KATING, dan sebagainya•

Administrasi-politik: propinsi, Kabupaten, Kota Sistem KomplekRustiadi et. al. (2005) mengemukakan pemahaman wilayah dapat dilihat

dalam Gambar 1. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa wilayah merupakan suatu sistem yang mempunyai keterkaitan fungsional yang berbeda. Namun sayangnya pendekatan perencanan dan pengelolaan wilayah seringkali lebih didasarkan pada aspek administrasi-politik daripada aspek keterkaitan wilayah sebagai sebuah sistem.

Selanjutnya wilayah perdesaan menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang penantaan ruang, yang dinyatakan sebagai kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Saefulhakim (2001), kawasan perdesaan dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan sistem spasial yang aktifitas ekonomi utama masyarakatnya, dari sisi suplai, berbasis pada pengelolaan sumberdaya alam lokal (natural resource based economy).

Sementara itu menurut Anwar (2001), pengertian wilayah perdesaan ini mencakup (scope) sangat tergantung kepada luas cakupan batas definisinya. Pada

dasarnya cakupannya dipusatkan kepada ruang (daratan) yang menjadi tempat kehidupan manusia dan komponen-komponen pendukungnya yang lebih besar dari kawasan kota (ruang supra urban). Karena itu pembangunan wilayah

perdesaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kepada kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang dalam perwujudannya melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumber-sumber daya lainnya, termasuk sumberdaya alam dan lingkungannya melalui berbagai investasi guna memperbesar kapasitas ekonomi lokal. Upaya ini bertujuan agar kapasitas produksi dan produktivitas masyarakat keseluruhan wilayah nasional secara agregat terus meningkat.

2.2. Disparitas antar Wilayah dan Pembangunan Perdesaan

Dalam konteks spasial, proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan

dengan tingkat kesejahteraan antar wilayah yang tidak berimbang. Pendekatan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan telah mengakibatkan investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah hinterland mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan (massive backwash effect). Secara makro dapat kita lihat terjadinya ketimpangan

pembangunan yang signifikan misalnya antara wilayah desa-kota, antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan non Jawa dan sebagainya.

Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan bagi keseluruhan proses pembangunan. Potensi konflik menjadi sedemikian besar karena wilayah-wilayah yang dulunya kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak-haknya. Demikian pula hubungan antar wilayah telah membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah (Rustiadi et. al, 2006). Wilayah-wilayah hinterland menjadi lemah

karena pengurasan sumberdaya yang berlebihan, sedangkan pusat-pusat pertumbuhan pada akhirnya juga menjadi lemah karena proses urbanisasi yang luar biasa. Fenomena urbanisasi yang mampu memperlemah perkembangan kota ini dapat kita lihat di kota-kota besar di Indonesia yang dipenuhi oleh daerah-daerah kumuh (slum area), tingginya tingkat polusi, terjadinya kemacetan dan

sebagainya. Perkembangan perkotaan pada akhirnya sarat dengan permasalahan-permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang makin kompleks dan rumit untuk diatasi.

Dalam konteks wilayah yang lebih luas, maka disparitas wilayah dapat pula dilihat dari ketimpangan wilayah dalam suatu wilayah kabupaten, provinsi, regional bahkan nasional. Ketimpangan wilayah dalam suatu wilayah administratif bahkan sering melatari kecenderungan terjadinya pemekaran wilayah administratif, seperti yang ditunjukkan oleh munculnya kabupaten-kabupaten baru dan provinsi-provinsi baru. Secara nasional bahkan sempat muncul ancaman disintegrasi akibat ketimpangan pembangunan wilayah (Rustiadi dan Hadi, 2006).

Ketimpangan/disparitas pembangunan antar wilayah secara alamiah bisa terjadi disebabkan oleh dua faktor penentu yaitu :

1. Aspek kepemilikan sumber daya alam yang berbeda, dimana salah satu wilayah diberi kelimpahan sumberdaya alam yang lebih dibanding wilayah yang lain.

2. Aspek posisi geografis, dimana suatu wilayah memiliki keunggulan posisi geografis dibanding wilayah lain.

Disamping itu ketimpangan juga dapat disebabkan bukan karena faktor penentu alamiah diatas, tapi karena perbedaan sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya sosial (SDS). Wilayah yang memiliki tradisi yang kuat dan sangat mementingkan proses pendidikan akan memiliki SDM serta SDS yang lebih, sehingga akan lebih maju dibanding dengan wilayah yang memiliki SDM dan SDS yang kurang baik.

Disparitas antar wilayah telah menimbulkan banyak permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan disparitas antar wilayah dan perencanaan yang mampu mewujudkan pembangunan wilayah yang berimbang. Dengan demikian jelas bahwa disparitas antar wilayah ini harus diatasi mengingat banyaknya dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Hal ini tentunya seiring dengan tujuan hakiki dari pembangunan yaitu untuk mewujudkan efisiensi ekonomi (efficiency),

pemerataan (equity) dan keberlanjutan (sustainability). Karena itu diperlukan

upaya-upaya untuk mengatasi terjadinya urban bias, yaitu kecenderungan proses

pembangunan untuk lebih memihak pada kepentingan kawasan perkotaan, dengan mulai lebih memperhatikan masalah pengembangan kawasan perdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan hal yang harus mendapat perhatian karena berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, kawasan perdesaan masih dihuni oleh sebagian besar rakyat Indonesia (58%). Bahkan di pulau-pulau besar kawasan Timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku dan Papua jumlah penduduk yang bermukim di perdesaan masih berada diatas 70 persen. Menurut Nasution (2004), pembangunan kawasan perdesaan tidak dapat dipungkiri merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Hal ini didasari bukan hanya karena

terdapatnya ketimpangan antara kawasan perdesaan dan perkotaan akan tetapi juga mengingat banyaknya potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan.

Dari sisi produksi, desa menjadi penyedia sumberdaya manusia yang merupakan faktor produksi utama selain teknologi dan modal. Dari sisi konsumsi, penduduk yang besar sekaligus merupakan potensi pasar bagi produk-produk komersial. Kenyataan ini berimplikasi bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan keniscayaan, kalau kesejahteraan masyarakat banyak yang menjadi sasaran akhir dari setiap upaya pembangunan.

Salah satu alternatif solusi yang ditawarkan oleh Rustiadi dan Hadi (2006), adalah dengan menciptakan peningkatan nilai tambah di perdesaan itu sendiri. Artinya, kawasan perdesaan harus didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer pangan dan serat, melainkan juga mampu menghasilkan bahan-bahan olahan atau industri hasil pertanian. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Otonomi Desa memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan perekonomian desa dengan potensi yang dimiliki desa.

Menurut Anwar (2001), terdapat beberapa langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong pengembangan kawasan perdesaan sekaligus untuk mengurangi terjadinya urban bias dalam proses pembangunan yaitu:

Tahap Pertama :

1. Redistribusi aset (tanah, kapital dan sebagainya).

2. Pengembangan lembaga dan pasar finansial di wilayah perdesaan.

3. Kebijaksanaan (insentif lapangan kerja) yang membatasi migrasi penduduk dari desa ke kota.

4. Kebijaksanaan mempertahankan nilai tukar (exchange rate) yang mendorong

ekspor pertanian yang selalu kompetitif.

5. Pengendalian sebagian (partial controlled) melalui kebijaksanaan perpajakan

dan monitoring kepada lalu lintas devisa dan modal. Tahap Kedua :

6. Pembangunan regional berbasis kepada pemanfaatan sumberdaya wilayah/kawasan berdasar keunggulan komparatif masing-masing wilayah. 7. Kebijaksanaan (insentif fiskal) mendorong produksi dan distribusi ke arah

wilayah perdesaan.

8. Investasi dalam human capital dan social capital serta teknologi berbasis

perdesaan yang lebih kuat - dengan membangun trust fund di daerah-daerah

untuk membiayai dua kapital di atas.

9. Industrialisasi berbasis wilayah perdesaan/pertanian (melalui pembangunan sistem mikropolitan):

• Industri pengolahan makanan dan pakan • Industri pengolahan pertanian lainnya

• Industri peralatan dan input-input pertanian, serta barang konsumsi lain

10. Secara berangsur mengurangi ketergantungan kepada kapital dan bantuan luar negeri - untuk mencoba keluar dari “The Debt Trap”.

Dengan memperhitungkan beberapa faktor yang kait mengkait yang mempengaruhi pembangunan perdesaan, terutama melalui kebijaksanaan desentralisasi, diharapkan terjadi keseimbangan ekonomi secara spatial antara wilayah perdesaan dengan kawasan perkotaan yang lebih baik dan sekaligus mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

2.3. Pengembangan Kawasan Agropolitan

Secara konseptual Agropolitan terdiri dari kata agro (pertanian) dan kata politan (polis=kota) sehingga agropolitan dapat diartikan kota dilahan pertanian. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) daerah wilayah sekitarnya (Anonimous, 2002).

Konsep agropolitan berdasarkan Friedman (1975) yaitu terdiri dari distrik-distrik agropolitan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatan

penduduk 200 jiwa per km2 dan di dalamnya terdapat kota-kota tani dengan jumlah penduduk 10.000 – 25.000 jiwa. Sementara luas wilayah distrik adalah cummuting berada pada radius 5 – 10 km, sehingga akan menghasilkan jumlah penduduk total antara 50.000 – 150.000 penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian (tidak dibedakan antara pertanian modern dan pertanian konvensional) dan tiap-tiap distrik dianggap sebagai satuan tunggal yang terintegrasi.

Menurut Saefulhakim (2004), secara terminologi agropolitan berasal dari kata agro dan metropolis/metropolitan. Agro berasal dari istilah bahasa latin yang bermakna “tanah yang dikelola” atau “budidaya tanaman”, yang kemudian digunakan untuk menunjuk berbagai aktivitas berbasis pertanian. Sementara metropolis mempunyai pengertian sebagai sebuah titik pusat dari beberapa/berbagai aktivitas. Dengan demikian agropolis atau agro-metropolis adalah lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian. Karena itu pengembangan agropolitan sendiri berarti pengembangan berbagai hal yang dapat memperkuat fungsi/peran AGROPOLIS sebagai lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian dimana tipologi pengembangan disesuaikan dengan karakteristik tipologi kawasan yang dilayaninya.

Pengembangan kawasan agropolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing. Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui :

1. Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien;

2. Penguatan kelembagaan petani;

3. Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengelolaan hasil, pemasaran dan penyedia jasa);

4. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu; 5. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;

Berkembangnya sistem dan usaha agribisnis di kawasan agropolitan tidak saja membangun usaha budidaya (on farm) saja tetapi juga off farm-nya yaitu

usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana dan prasarana pertanian), agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan pemasaran) dan jasa penunjangnya (Anonimous, 2002). Sehingga akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah, kesenjangan antar kota dan desa dan kesenjangan pendapatan antara masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif serta akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Rodinelli (1985), pengembangan agropolitan di wilayah perdesaan pada dasarnya lebih ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan penjualan hasil-hasil pertanian, mendukung tumbuhnya industri agro-processing skala kecil-menengah dan mendorong keberagaman aktivitas ekonomi

dari pusat pasar. Segala aktivitas harus diorganisasikan terutama untuk membangun keterkaitan antara perusahaan di kota dengan wilayah suplai di perdesaan dan untuk menyediakan fasilitas, pelayanan, input produksi pertanian dan aksesibilitas yang mampu memfasilitasi lokasi-lokasi permukiman di perdesaan yang umumnya mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan lokasinya lebih menyebar. Investasi dalam bentuk jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi pertanian dengan pasar merupakan suatu hal penting yang diperlukan untuk menghubungkan antara wilayah perdesaan dengan pusat kota. Perhatian perlu diberikan terhadap penyediaan air, perumahan, kesehatan dan jasa-jasa sosial di kota-kota kecil menengah untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Perhatian juga perlu diberikan untuk memberikan kesempatan kerja di luar sektor produksi pertanian (off-farm) dan berbagai kenyamanan fasilitas perkotaan

di kota-kota kecil-menengah di wilayah perdesaan yang bertujuan untuk mencegah orang melakukan migrasi keluar wilayah.

Sebagai unit wilayah fungsional, kawasan agropolitan dapat saja mencakup satu kecamatan administratif yang berbeda di setiap daerah. Kawasan agropolitan bisa berada dalam satu wilayah kecamatan, beberapa kecamatan dalam satu kabupaten, beberapa kecamatan dalam lintas wilayah beberapa

kabupaten atau bahkan beberapa kabupaten dalam satu provinsi atau lintas provinsi.

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi yang menerapkan konsep agropolitan untuk memacu pertumbuhan dan pengembangan wilayah, mengacu pada konsep agropolitan yang dikembangkan oleh pemerintah melalui Departemen Pertanian sesuai dengan pedoman umum pengembangan kawasan agropolitan. Dalam hal ini pembangunan kota-kota kecil menengah di provinsi Gorontalo diarahkan menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di desa dalam kawasan sentra produksi. Sebagai kota pertanian, kawasan ini memiliki fasilitas yang dapat mendukung lancarnya pembangunan pertanian yaitu :

- Jalan-jalan akses (jalan usaha tani)

- Alat-alat mesin pertanian (traktor, alat-alat prosesing) - Pengairan / jaringan irigasi

- Lembaga penyuluh dan alih teknologi - Kios-kios sarana produksi

- Pemasaran.

Selanjutnya implementasi program yang dijalankan adalah program agropolitan berbasis jagung, yaitu program unggulan daerah untuk memacu pembangunan pertanian sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan perekonomian daerah. Adapun kajian dalam penelitian ini mengarah pada konsep agropolitan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia termasuk provinsi Gorontalo.

2.4. Kemandirian Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lokal Perdesaan dan Kemitraan.

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berkerakyatan berarti pembangunan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dimana pemerintah harus memfasilitasinya. Akibat dari paradigma pembangunan di masa lalu banyak kelembagaan tradisional /lokal yang sebelumnya merupakan bagian dari perekonomian lokal menjadi rusak, bahkan hilang. Sebagai contoh, menurut Sadjad (2004) hilangnya perlumbungan beras di desa yang digantikan oleh BULOG menggeser kelembagaaan lokal dan mematikan desa sebagai desa

industri. Dibangunnya BULOG secara sentralistik, menyebabkan hilangnya perlumbungan di desa, pemrosesan beras oleh rakyat, transportasi beras dari desa ke kota. Kesemuanya itu merupakan proses industri yang dulunya terjadi di desa. Hal ini menyebabkan kesempatan mencari nilai tambah yang menjadi ciri industri menjadi hilang di perdesaan. Oleh karena itu kelembagaan dan organisasi lokal perlu dibangkitkan kembali dan diberdayakan untuk memperkuat pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan dan mandiri.

Menurut Suwandi (2004), penguatan kelembagaan dalam memberdayakan kawasan agropolitan dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif terkait dengan input sarana dasar usaha pertanian, penguatan kelembagaan kawasan agropolitan, penguatan permodalan perdesaan dan penguatan kelembagaan ekonomi. Dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, peranan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha cukup penting yang tentunya disesuaikan dengan proporsi kewenangan dan fungsi masing-masing, seperti terlihat pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6 Sarana Dasar Usaha Agribisnis

URAIAN PEMERINTAH MASYARAKAT DUNIA USAHA Input Modal, benih/bibit , Pupuk,pakan, obat Pestisida Alsin √ √ √√ Penunjang Jalan, irigasi Pasar Air bersih Pengolahan hasil √√ √√ √√ - - - - √ - √ - √√ Iptek Riset,Pengembangan Penyuluhan Sistem informasi √√ √ √ - - √ - √ √

Sumber : Kawasan Agropolitan, Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang, 2006.

Selanjutnya menurut Rustiadi dan Hadi (2006), untuk menghindari adanya peluang pengaliran nilai tambah yang tidak terkendali keluar kawasan diperlukan penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan. Sehingga penguatan

kelembagaan lokal dan sistem kemitraan menjadi prasyarat utama yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam pengembangan kawasan agropolitan.

Kemampuan sendiri pada dasarnya merupakan kemampuan masyarakat untuk membiayai dirinya sendiri. Oleh karena itu kemampuan masyarakat untuk melakukan saving menjadi penting dalam rangka meningkatkan akumulasi kapital

yang nantinya akan berguna bagi peningkatan investasi dan pembangunan.

Mengingat rendahnya tingkat saving masyarakat perdesaan, diperlukan

adanya kemitraan antara petani perdesaan, pelaku usaha bermodal dan pemerintah. Pola kemitraan seperti kemitraan permodalan, produksi, pengolahan dan pemasaran akan menjamin terhindarnya eksploitasi pelaku usaha tani di tingkat perdesaan oleh pelaku usaha yang lain dan memungkinkan terjadinya nilai tambah yang dapat dinikmati oleh pelaku usaha tani. Ini akan menjamin peningkatan pendapatan, sehingga memungkinkan kawasan perdesaan melakukan investasi baik yang berupa pendidikan maupun penciptaan lapangan usaha baru (multiplier effect). Secara ekonomi, kemandirian dapat dibangun dengan

penguatan lembaga keuangan dan organisasi petani/pelaku ekonomi lokal (Rustiadi dan Hadi, 2006).

Oleh karena pelaksanaan pembangunan tidak bisa dijalankan oleh masyarakat perdesaan itu sendiri, diperlukan pola kemitraan dalam seluruh tahap pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaannya. Kemitraan dimaksud melibatkan para pemangku kepentingan (stakehoders) yang

terdiri dari masyarakat, sektor swasta dan pemerintah. Kemitraan menuntut dukungan semua stakeholder terkait sebagai refleksi dari kebersamaan public-private- community partnership.

2.5. Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Perdesaan

Sebagian literatur menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara infrastrukur dengan tingkat perkembangan ekonomi. Beberapa berargumen bahwa jenis infrastruktur tertentu seperti transportasi merupakan hal terpenting dalam pembangunan ekonomi, disamping itu pendapat lain menyatakan bahwa faktor lain seperti sumberdaya manusia dan lokasi merupakan faktor terpentingnya. Pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa tanpa infrastruktur pembangunan ekonomi tidak

dapat dilaksanakan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa infrastruktur yang canggih akan senantiasa berdampak pada pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi (DeRyk, et.al dalam Rustiadi,2007).

Secara umum dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pertanian dan perdesaan. Menurut GTZ (2003) dalam Rustiadi (2007), salah satu faktor untuk menjamin keberhasilan dan proses pembangunan ekonomi perdesaan yang mandiri adalah berfungsinya infrastruktur secara efektif (baik perangkat keras maupun lunaknya). Infrastruktur memungkinkan bisnis perdesaan mudah mengakses input dan pasar outputnya. Infrastruktur yang dibangun haruslah mampu meminimumkan biaya pelaksanaan bisnis dan mampu untuk memfasilitasi proses produksinya. Investasi dalam infrastruktur mendorong pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin (pro-poor) melalui peningkatan akses pada infrastruktur tersebut serta

mengurangi resiko dan biaya transaksi yang terkait dengan produksi dan distribusi produknya, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas usaha.

Menurut GTZ (2003) dalam dokumen Guide to REED pelaku utama

dalam menjamin berfungsinya infrastruktur efektif antara lain: pemerintah pusat dan daerah, swasta dan komunitas perdesaan beserta organisasi dan asosiasi atau lembaga lembaga yang ada di wilayah perdesaan tersebut.

Namun demikian, fenomena yang terjadi di lapangan dalam pengembangan kawasan agropolitan di lokasi-lokasi rintisan seperti pada agropolitan Cianjur adalah tidak munculnya common ownership atas sarana dan

prasarana serta fasilitas yang dibangun. Hal ini disebabkan karena masih dominannya pendekatan top down dan dominannya peran pemerintah sedangkan

partisipasi masyarakat masih sangat terbatas. Masalah lemahnya akses masyarakat lokal atas sumberdaya-sumberdaya utama khususnya lahan serta lemahnya kapasitas kelembagaan lokal menyebabkan keadaan dimana infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang dibangun di perdesaan lebih dinikmati oleh orang perkotaan dibanding masyarakat setempat (Rustiadi, 2007).

2.6. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Seperti telah diketahui bahwa pada awalnya pembangunan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, jika disertai dengan munculnya berbagai masalah berupa penurunan distribusi pendapatan, peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan serta pengrusakan sumber daya alam akan sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri.

Pergeseran pemikiran pembangunan mulai terjadi dimana selain pertumbuhan, aspek pemerataan/keadilan dan keberlanjutan harus ikut diperhatikan. Dengan bertambahnya tujuan-tujuan yang harus dicapai maka perencanaan yang dulunya ditujukan untuk mendorong terjadinya pertumbuhan, sekarang mulai dilakukan untuk memanajemen konflik diantara ketiga tujuan tersebut agar bisa mencapai suatu kondisi yang optimal.

Menurut Rustiadi (2003), dalam realitanya kondisi yang optimal dan ideal ini susah untuk dirumuskan. Setiap pihak mempunyai pandangan yang masing-masing berbeda sehingga kondisi yang ideal pada dasarnya bersifat relatif. Karena itu pendekatan yang terbaik adalah perlunya suatu kompromi dan konsensus diantara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sehingga dalam upaya untuk mencapai suatu kesepakatan bersama inilah, maka proses partisipasi dari semua pihak menjadi penting. Partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih akurat dan komprehensif.

Selain itu, partisipasi juga menjadi penting karena keterlibatan berbagai pihak dalam setiap tahapan proses pembangunan akan menyebabkan rasa kepemilikan mereka terhadap proses pembangunan cukup tinggi. Karena adanya rasa ikut memiliki tersebut maka kemauan untuk memperlancar proses pembangunan dan menjaga hasil-hasil pembangunan pun juga menjadi cukup tinggi.

Berbagai keuntungan dari pendekatan partisipasi ini telah mengakibatkan pendekatan partisipasi dijadikan mainstream dalam penyelenggaraan

pembangunan di hampir semua negara. Namun sampai sekarang ternyata masih terjadi kesulitan dalam mewujudkan proses partisipasi di lapangan. Perubahan paradigma pembangunan memang merupakan suatu proses yang memerlukan waktu. Berbagai perangkat, mekanisme, peraturan dan sebagainya harus dipersiapkan untuk mencapai suatu proses partisipasi yang optimal. Tanpa itu

semua, perubahan di level paradigma tidak akan bisa diterapkan dengan baik di lapangan.

Dalam kerangka pembangunan pedesaan (rural development), COHEN dan UPHOFF dalam Darmawan et. al. (2003), memaknai konsep partisipasi sebagai:

“keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam implementasi program yang dirumuskan secara bersama-sama, dan menikmati secara bersama-sama pula setiap benefit yang diterima dari keberhasilan program dimana mereka juga terlibat dalam proses evaluasi termasuk proses monitoring”.

Dari batasan di atas, partisipasi bekerja pada setiap tahap pengelolaan program, yaitu sejak perencanaan, pemutusan kebijakan, implementasi dan eksekusi, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Sementara itu OECD dalam Darmawan et. al. (2003), melihat partisipasi

sebagai sebuah proses kemitraan dimana kerjasama dan pertukaran potensi antar pihak berlangsung secara kondusif. Batasan pembangunan yang partisipatif (participatory development) dari OECD adalah:

“kemitraan (partnership) yang dibangun atas dasar dialog di antara beragam aktor pada saat mereka menyusun agenda kerja, dimana pandangan lokal dan pengetahuan asli dicari dan dihargai. Hal ini berimplikasi pada berlangsungnya proses negosiasi daripada sekedar dominasi keputusan dari luar sistem sosial masyarakat atau externally set project agenda. Artinya, masyarakat berperan sebagai aktor-penentu dan bukan sekedar penerima sebuah program”.

Dari pemahaman konsep-konsep partisipasi seperti di atas, maka pembangunan yang partisipatif selalu ditandai dengan terdapatnya prinsip-prinsip: keterlibatan masyarakat luas dalam pengelolaan program (sejak perencanaan hingga evaluasi), negosiasi atau dialog (komunikasi), kerjasama-kemitraan, pengembangan sikap saling percaya, kesederajatan-kesetaraan, serta peran aktor-aktif masyarakat.

Selanjutnya Arnstein, S.R (1969) menggolongkan partisipasi masyarakat kedalam dalam 8 jenjang yaitu :

1. Manipulasi 2. Terapi

3. Menyampaikan informasi 4. Konsultasi

6. Kemitraan / partnership

7. Pendelegasian kekuasaan 8. Pengawasan masyarakat

Dimana jenjang 1 dan 2 dikategorikan sebagai non partisipasi, jenjang 3 sampai 5 dikategorikan sebagai tingkat tokenisme dimana belum ada jaminan pendapat dan persepsi masyarakat akan diimplementasikan. Serta jenjang 6 sampai 8 dikategorikan sebagai tingkat kekuasaan masyarakat, dimana pada tingkat ini masyarakat memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan bahwa sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan.

Dalam pengembangan kawasan agropolitan itu sendiri, peranan masyarakat dapat berupa :

1) Perguruan Tinggi

a. Perguruan tinggi sebagai center of excellence akan menjadi mitra

pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam pengembangan riset dibidang budidaya pertanian, peternakan, perikanan. Perguruan tinggi diharapkan akan menjadi soko guru bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan agribisnis kepada masyarakat petani dan dunia usaha.

2) Lembaga Swadaya Masyarakat

Sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan good governance, serta

pemerintahan yang bersih, dan berwibawa akan selalu bersikap kooperatif dan kritis, sehingga diharapkan:

a. Akan terjadi mekanisme kontrol atas program-program pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan.

b. LSM akan memberikan masukan, kritik dan saran atas pengembangan kawasan agropolitan yang ada dan sedang berjalan, sehingga diharapkan akan memberikan feed back yang baik untuk perbaikan di masa yang akan

datang.

3) Masyarakat dan dunia usaha:

Dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan agropolitan perlu terus didorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dengan pendekatan

a. Terciptanya kesadaran, kesepakatan dan ketaatan masyarakat dan dunia usaha terhadap pengembangan kawasan agropolitan.

b. Masyarakat dan dunia usaha ikut merencanakan, menggerakkan, melaksanakan dan juga mengontrol pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan.

c. Meningkatkan legitimasi program pembangunan kawasan agropolitan. d. Masyarakat dan dunia usaha menjadi pelaku langsung dan objek dari

program pengembangan kawasan agropolitan.

2.7. Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan

Peranan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pengembangan agropolitan. Pengembangan agropolitan juga harus didasarkan pada UU No 26 tahun 2007 untuk menjamin keberlanjutannya secara spatial. Sesuai dengan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan (2002), peranan pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan kawasan agropolitan harus didasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Perannya adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada kabupatenk/kota, maka penanggung jawab Program Pengembangan Agribisnis adalah Bupati/Walikota. Oleh karena itu peran utama dari pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

(1) Merumuskan program, kebijakan operasional dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan agropolitan.

(2) Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam mempersiapkan

master plan, program dan melaksanakan program agropolitan.

(3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung program agropolitan.

b. Pemerintah Provinsi

Kewenangan pemerintah provinsi adalah membantu/memfasilitasi Pemda Kabupaten/Kota terutama dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupten/Kota serta bidang pemerintahan tertentu lainnya, melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Dalam program pengembangan agropolitan ini peranan pemerintah provinsi adalah :

(1) Merumuskan dan mengkoordinasi rencana program dan kebijakan pengembangan agropolitan di wilayah provinsi.

(2) Memberikan pelayanan informasi (pasar, teknologi, agroinput, permodalan, jasa) dan dukungan pengembangan jaringan informasi serta memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten dalam pengembangan agropolitan.

(3) Menyelenggarakan pengkajian teknologi sesuai kebutuhan petani dan pengembangan wilayah.

(4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia

(5) Membantu memecahkan masalah yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(6) Membanun prasarana dan sarana publik yang bersifat strategis c. Pemerintah Pusat

Tugas Pemerintah Pusat adalah membantu Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengembangan program agropolitan serta kewenangan dalam bidang pemerintahan yang menyangkut lintas provinsi.

Dalam program pengembangan agropolitan, peranan pemerintah pusat adalah : (1) Menyusun rencana, program dan kebijakan pengembangan agropolitan dalam bentuk Pedoman Umum program pengembangan agropolitan beserta pedoman/petunjuk-petunjuk pelaksanaanya.

(2) Merumuskan standar teknis, dan standar minimal terutama untuk sarana prasarana dan pembiayaan pengembangan agropolitan.

(3) Memberikan pelayanan informasi dan dukungan pengembangan jaringan informasi serta menfasilitasi kerjasama lintas provinsi dan Internasional dalam pengembangan agropolitan.

(4) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia. ( 5) Membangun prasarana sarana publik, yang bersifat strategis.

Dalam tahap awal pengembangan kawasan agropolitan pemerintah harus memfasilitasi untuk terbentuknya satu unit pengembangan kawasan agropolitan. Selanjutnya dalam perkembangan berikutnya peran pemerintah mulai dikurangi dan hanya masuk pada sektor-sektor publik. Dalam perkembangan akhir, kawasan agropolitan adalah kawasan yang mandiri dimana pemerintah hanya berperan pada sektor-sektor yang benar-benar publik seperti : pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan cenderung sebagai fasilitator.

Menurut Rustiadi dan Hadi (2006), dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah agropolitan peranan dari pemerintah adalah untuk memberikan proteksi, menyelenggarakan pembangunan, melaksanakan fungsi fasilitasi, regulasi dan distribusi dan manajemen konflik.

Selanjutnya Anwar (2006), mengemukakan peranan pemerintah dalam pembangunan adalah dalam memberikan modal permulaan untuk mereplikasi pertumbuhan kota-kota kecil yang mempunyai lokasi strategik, yang selebihnya dibangun sistem insentif melalui pajak dan transfer dalam mendorong pihak swasta untuk turut serta membinanya.

Peran pemerintah dijalankan oleh berfungsinya departemen dan lembaga di tingkat pusat dan daerah yang terkait dengan pengembangan kawasan. Karena sifatnya yang multi lembaga, pengembangan kawasan agropolitan menuntut adanya koordinasi antar lembaga yang bisa menjamin alokasi sumberdaya pembangunan secara efektif dan efisien. Efektif ditunjukkan oleh berperannya departemen/lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya, efisien berarti dijalankannya tugas dan fungsi itu secara hemat.

2.8. Komoditi Unggulan dan Teori Basis Ekonomi

Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah. Posisi strategis ini didasarkan

pada pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim), sosial ekonomi dan kelembagaan. Pengembangan suatu komoditi pertanian harus mempertimbangkan kondisi relatif sumberdaya alam, modal dan manusia untuk menghasilkan dan juga kemungkinan pemasaran hasil produksi.

Menurut Bustaman dan Susanto (2003), komoditas unggulan merupakan komoditi yang layak diusahakan karena memberikan keuntungan kepada petani baik secara biofisik, sosial maupun ekonomi. Komoditas tertentu dikatakan layak secara biofisik jika komoditas tersebut diusahakan sesuai dengan zona agroekologi, layak secara sosial jika komoditas tersebut memberikan peluang berusaha, dapat dilakukan dan diterima oleh masyarakat setempat sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sedangkan layak secara ekonomi artinya komoditas tersebut menguntungkan.

Teori basis ekonomi (economic base theory) mendasarkan pandangannya

bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005).

Komoditi unggulan diharapkan dapat menjadi basis ekonomi sehingga dapat menjadi penggerak perekonomian daerah. Sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. Artinya industri basis ini akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar wilayah/daerah. Sedangkan sektor non basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor ekonomi daerah belum berkembang.

2.9. Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah usaha untuk mengoptimalkan sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Tujuan PEL adalah untuk mengembangkan ekonomi suatu

wilayah yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.

PEL mulai berkembang di negara-negara maju baik di Amerika Serikat maupun Eropa sejak tahun 1960, dimana dalam perkembangannya PEL telah mengalami 3 tahapan besar atau gelombang pengembangan. Menurut Wolfe and Creutzberg (2003) dalam Bappenas (2006), ketiga gelombang tersebut adalah

pertama, pendekatan tradisional (traditional approach); kedua, pengembangan

kapasitas; dan ketiga, fokus pada kualitas kehidupan dan aliran informasi.

Pendekatan tradisional terutama memfokuskan pada upaya menarik perusahaan-perusahaan individual melalui input produksi yang murah, infrastruktur yang bersbubsidi, penurunan subsidi langsung atau penurunan pajak. Dengan berbagai insentif tersebut diharapkan berbagai perusahaan individual akan menempatkan perusahaannya di lokasi-lokasi tertentu serta mampu menggerakkkan perkembangan ekonomi lokal di lokasi-lokasi tersebut.

Pendekatan pengembangan kapasitas (capacity building approach)

mencoba mengembangkan infratruktur pendidikan dan teknologi dalam membangun basis pengetahuan yang diperlukan dalam menumbuhkembangkan kemampuan kompetitif dalam merespon perubahan lingkungan ekonomi. Beberapa instrumen yang digunakan dalam pendekatan ini antara lain difokuskan pada upaya penutupan kesenjangan di pasar modal; modernisasi perusahaan kecil dan menengah; percepatan transfer teknologi dari perguruan tiggi ke dunia industri; dan peningkatan kemampuan (skill) pekerja dan manajemen.

Pendekatan ketiga menekankan pada peran penting dari kualitas infrastruktur fisik, sosial dan pengetahuan dalam sebuah wilayah atau lokalitas tertentu. Terwujudnya kualitas kehidupan yang baik serta lancarnya akses dan arus informasi di suatu lokasi akan mampu menjadi penggerak utama dalam proses pengembangan ekonomi lokal.

Di Indonesia, banyak program dan kegiatan yang berlabel pengembangan ekonomi lokal (PEL) telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Program–program tersebut yang pada umumnya menggunakan pendekatan pemberdayaan

masyarakat (community development), dimulai sejak digulirkannya program

Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 1994. Selanjutnya diikuti oleh program-program yang lain diantaranya: Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) serta Agropolitan.

Namun sebagian besar program-program tersebut belum secara substansial mengembangkan ekonomi lokal. Titik berat program lebih banyak diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan masih bersifat proyek, serta bersifat top down dari

pemerintah pusat. Pada umumnya program-proram tersebut tidak berkelanjutan (sustainable) setelah masa proyek berakhir. Oleh karenanya pada tahun 2006

dilakukan program revitalisasi pengembangan ekonomi lokal yaitu upaya meningkatkan fungsi pengembangan ekonomi lokal dan upaya menggerakkan kembali kekuatan ekonomi masyarakat lokal sebagai basis pengembangan perekonomian wilayah secara terukur, terencana dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa konsep yang menjadi dasar bagi revitalisasi PEL, salah satunya adalah konsep Porter’s Diamond dari Michael Porter. Namun konsep

tersebut mempunyai kelemahan mendasar yaitu tidak ada aspek lokasi maupun ruang (spatial). Padahal dalam ekonomi wilayah, faktor ini merupakan syarat

keharusan sehingga jika tidak ada, konsep tersebut relatif sama dengan konsep ekonomi pada umumnya yang tidak memperhatikan ruang (spaceless world).

Berbeda dengan konsep Porter’s Diamond, konsep Heksagonal PEL yang

dikembangkan oleh Jorg Meyer Stamer (2004) telah memasukkan aspek ruang dalam model PEL-nya (Bappenas, 2006).

Heksagonal PEL merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan mengukur kondisi PEL di suatu wilayah. Wilayah yang dimaksud dapat berupa wilayah administratif ataupun wilayah/kawasan pengembangan usaha/komoditi unggulan tertentu, termasuk kawasan agropolitan. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap komponen heksagonal PEL yang berperan sebagai faktor pengungkit (leverage

factor), yaitu faktor yang berpengaruh besar terhadap pengembangan PEL.

Berdasarkan nilai faktor pengungkit tersebut selanjutnya disusun strategi pengembangan PEL.

Komponen PEL terdiri dari 6 unsur yang disebut dengan heksagonal. Terdapat enam segitiga yang secara keseluruhan membentuk heksagonal, yang berfungsi mengorganisasikan konsep utama dan instrumen PEL. Heksagonal dapat membantu praktisi dan stakeholder untuk memahami kompleksitas PEL serta mempertimbangkan trade off dan kemungkinan konflik yang ada dalam

PEL. Heksagonal PEL terdiri dari : 1. Kelompok sasaran PEL

Kelompok sasaran PEL dibedakan atas tiga pelaku usaha yaitu pelaku usaha lokal, investor luar dan pelaku usaha baru.

2. Faktor lokasi

Faktor lokasi menggambarkan daya tarik dari sebuah lokasi bagi penyelenggaraan kegiatan usaha. Terdiri dari faktor lokasi terukur (tangible factor), faktor lokasi tidak terukur (intangible factor) bagi pelaku usaha dan

faktor lokasi tidak terukur (intangible factor) bagi individu.

3. Kesinergian dan fokus kebijakan

Tiga hal yang saling berkaitan dalam kebijakan PEL adalah perluasan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas, serta pembangunan wilayah. Ketiga hal tersebut memiliki tujuan yang berbeda namun saling berhubungan dan membentuk keterkaitan.

4. Pembangunan berkelanjutan

Tiga faktor penentu pembangunan berkelanjutan terdiri dari pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial. Aspek ini merupakan bagian dari pendekatan PEL yang inovatif.

5. Tata kepemerintahan

Segitiga dalam ketatapemerintahan memastikan bahwa hubungan pelaku usaha masyarakat dibangun atas berlangsungnya reformasi sektor publik dan pengembangan organisasi pelaku usaha.

6. Proses manajemen

PEL merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri dari diagnosa dan perencanaan, implementasi dan monitoring serta evaluasi, patok duga (benchmark) dan refleksi.

Keseluruhan komponen PEL dalam heksagonal tersebut bertujuan untuk mengembangkan ekonomi wilayah secara berkelanjutan (Gambar 2).

Gambar 2 Heksagonal PEL

Untuk keperluan operasionalisasi konsep heksagonal PEL sebagai alat analisis selanjutnya diturunkan dalam bentuk indikator PEL (Lampiran 9). Indikator ini kemudian dijadikan dasar untuk menyusun kuesioner evaluasi mandiri (self assessment).

2.10. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Pribadi (2005) di Kawasan Agropolitan Cianjur mengemukakan bahwa Program agropolitan sejauh ini berdampak positif yaitu mampu meningkatkan nilai tambah terutama dari biaya transportasi yang lebih rendah. Namun, pengembangan kawasan agropolitan tanpa memperhatikan keterkaitan sosial ekonomi aktual yang terjadi antar hirarki wilayah di dalam

kawasan, akan menyebabkan terjadinya inefisiensi dan pemborosan anggaran pembangunan. Hal ini karena, pada akhirnya banyak sarana-prasarana penunjang pertanian yang telah dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal dan bahkan biaya pemeliharaannya justru menjadi beban masyarakat. Pemanfaatan yang tidak optimal ini terjadi karena lokasi penempatan fasilitas yang tidak sesuai dengan pola aktivitas sosial ekonomi yang telah berkembang, dan apabila masyarakat harus dipaksakan untuk memanfaatkannya maka yang terjadi adalah aktivitas ekonomi masyarakat justru menjadi tidak efisien dan kurang menguntungkan.

Pola jaringan jalan yang bersifat denritik kurang bisa mendorong pengembangan kawasan perdesaan karena setiap unit wilayah desa harus langsung berinteraksi dengan kawasan yang memiliki kapasitas skala ekonomi (economic of scale) yang lebih besar. Akibatnya dalam konteks transaksi antar wilayah, desa

tidak mempunyai bargaining position yang kuat. Pola jaringan yang bersifat networking antar desa harus diperkuat, tetapi tidak harus dalam bentuk jalan

beraspal yang di-hotmix agar biaya pembangunannya tidak terlalu mahal.

Jalan-jalan desa yang bisa dilalui oleh motor ataupun kendaraan bak terbuka sudah mencukupi untuk membangun jalur transportasi antar desa.

Sektor petanian sebagai sektor andalan di Kawasan Agropolitan Cianjur pada dasarnya sangat tergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Namun pada kenyataanya, kemampuan alami lahan di Kawasan Agropolitan Cianjur sudah mulai menurun karena usaha tani yang intensif pada lahan sempit dengan pola multiple cropping tanpa pernah mengistirahatkan lahan. Sementara

ketersediaan air di kawasan agropolitan juga sudah mulai terganggu karena maraknya alih fungsi lahan menjadi villa dan bangunan. Kondisi ini akan mengancam keberlanjutan dari pengembangan kawasan agropolitan.

Akses petani terhadap lahan ternyata semakin berkurang dengan berkembangnya infrastruktur wilayah (listrik dan sarana jalan), meningkatnya kepadatan penduduk, aksesibilitas yang dekat dengan kota (Jakarta dan Bogor), banyaknya penduduk miskin dan pengangguran di perdesaan, serta lemahnya kapasitas social capital dalam masyarakat. Pembangunan infrastruktur wilayah

(listrik dan sarana jalan) justru membuat akses kota lebih dominan daripada akses desa terhadap kota dan mengarah pada hubungan yang eksploitatif.

Hasil studi dari Satuan Kerja Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan Departemen Pekerjaan Umum (2005), mengemukakan bahwa Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan rintisan kawasan Agropolitan, sejak tahun pertama fasilitasi (tahun 2002) sampai dengan tahun ke 3 fasilitasi (tahun 2004) di 8 daerah rintisan agropolitan secara umum belum mengarah pada syarat pengembangan kawasan agropolitan. Sebagian besar masih pada pengembangan kawasan sentra produksi pertanian. Beberapa program belum dilaksanakan secara terpadu guna mendukung pengembangan kawasan, namun masih berjalan sendiri-sendiri sehingga nuansa keterkaitan dan keharmonisan program belum dirasakan oleh masyarakat.

Hasil identifikasi dan inventarisasi tim survey menemukan beberapa permasalahan utama dalam mengimplementasikan program-program dari masing-masing sektor dan bidang sebagai berikut:

a. Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah karena kurang dilibatkannya masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;

b. Pemasaran produk pertanian yang berkaitan dengan informasi harga, fluktuasi harga dan kontinuitas pasar produk, merupakan permasalahan esensial yang perlu segera di atasi mengingat akses informasi mengenai masalah ini sangat minim;

c. Rendahnya ketrampilan bisnis (jiwa entreprenuership) dari masyarakat sehingga perlu penanganan melalui pendidikan informal dan pelatihan-pelatihan;

d. Infrastruktur terutama jalan, jembatan, showroom, pusat data dan informasi serta outlet produk pertanian dan hasil olahan pada saat ini masih kurang baik kuantitas maupun kualitasnya;

e. Masih rendahnya peran usaha besar dan menengah dalam berinvestasi di sektor tanaman pangan pada kawasan agropolitan;

f. Masih belum samanya persepsi dari semua elemen yang terlibat dalam pengembangan kawasan agropolitan. Hal ini berakibat belum konsisten

dan sinergisnya program yang dilaksanakan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah dalam penelitian ini tidak saja menggunakan analisis deskriptif seperti pada penelitian terdahulu tetapi juga diperkuat dengan analisis kuantitatif. Disamping itu dalam penelitian ini diterapkan suatu metode baru dalam mengidentifikasi dan merumuskan strategi pembangunan dengan menggunakan metode Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development (RALED).