5 PENGATURAN WCPFC DAN IMPLIKASI BAGI INDONESIA

Ketentuan pelakasanaan Konvensi ditetapkan pada Pada 2nd Regular Session Of The Commission For The Conservation And Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western And Central Pacific Ocean pada tanggal 12 -16 yang terdiri dari : (1) ketentuan mengikat (legally binding) yakni

Conservation and Management Measures (CMM), (2) ketentuan tidak mengikat (non legally binding) yakni Resolution, dan (3) urusan administratif (Administrative Matters). Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat dua ketentuan yang mengikat yakni Konvensi WCPFC dan Conservation and Management Measures (CMM).

5.1 Prinsip Umum Konvensi : Relevansi dan Implikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan pengelolaan perikanan di wilayah Konvensi WCPFC dilaksanakan melalui Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean

(Konvensi WCPFC) sebagai dasar pembentukan WCPFC yang diadopsi pada tanggal 5 September 2000.

Konvensi WCPFC terdiri dari dari 12 Bab dengan 47 Pasal. Namun demikian, tidak semua pasal yang dituangkan dalam Konvensi WCPFC menimbulkan implikasi bagi Indonesia, sehingga tidak perlu dibahas (Ariadno, 2012) (Lihat Lampiran 4).

Pada Konvensi terdapat sembilan hal yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia, baik statusnya sekarang sebagai Contracting Non-Member

maupun dimasa depan akan menjadi member (negara anggota), yaitu: (1) Wilayah penerapan, (2) Azas-azas dan langkah-langkah untuk konservasi dan pengelolaan, (3) Penerapan pendekatan kehati-hatian, (4) Pelaksanaan azas-azas di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional, (5) Kesesuaian langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, (6) Kewajiban Para Anggota Komisi, (7) Kewajiban-Kewajiban Negara Bendera, (8) Penaatan dan Penegakan, dan (9) Itikad Baik dan Penyalahgunaan Hak.

5.1.1 Wilayah Penerapan

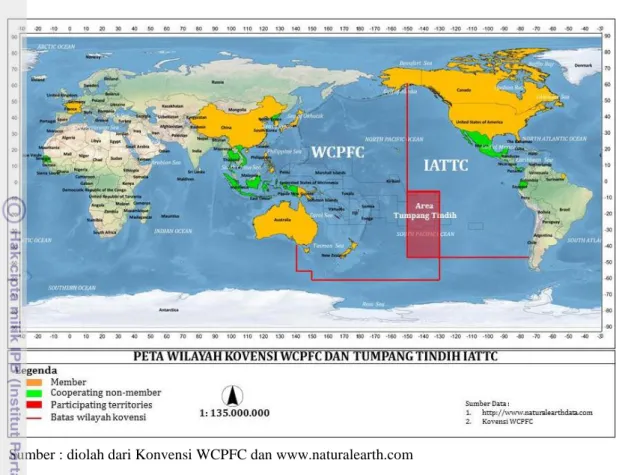

Batas wilayah Konvensi WCPC pada bagian timur tumpang tindih dengan wilayah kewenangan Inter American Tropical Tuna Commision (IATTC) sehingga menjadi konflik kewenangan pengelolaan. Sehubungan dengan hal ini WCPFC telah membuat perjanjian kerjasama dengan IATTC pada tahun 2009 yang meliputi pertukaran data dan informasi, kerjasama penelitian terutama pada sediaan spesies yang diatur kedua RFMO, dan kerjasama tindakan konservasi dan pengelolaan. Menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut pada tanggal 27 November 2012 IATTC dan WCPFC telah menyepakati rekomendasi tentang wilayah yang menjadi tumpang tindih dan mengatur kewajiban negara bendera yang menangkap ikan diwilayah sangketa. Berdasarkan dua kesepakatan tersebut dapat dikatakan bahwa telah ada upaya Komisi WCPFC untuk menyelesaikan batas koordinat yang menjadi sangketa pada bagian timur Konvensi WCPFC.

Sedangkan pada bagian barat wilayah Konvensi yakni Laut Cina Selatan dan Perairan Asia Tenggara tidak ada batas tegas koordinat pengelolaan dan upaya komisi untuk menyelesaikannya melalui suatu ketentuan. Meskipun hal ini telah dibahas sejak Pertemuan MHLC ke-3 sampai dengan MHLC ke-6, namun tidak ada ketentuan terkait dengan batas wilayah Konvensi pada perairan tersebut. Meskipun pada ChairStatement penutupan MHLC ke-6 pada tanggal 11- 19 April 2000 di Honolulu disampaikan bahwa Perairan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan bukan merupakan bagian Samudera Pasifik, namun pernyataan bukanlah ketentuan yang mengikat.

Disamping itu, Indonesia berkeberatan wilayah sebagian besar perairan Indonesia masuk menjadi wilayah Konvensi WCPFC kecuali ZEEI Samudera Hindia dan Laut Timor. Sikap ini juga didukung oleh Philipinna, Kepulauan Salomon dan Papua New Guinea yang juga berkeberatan wilayah perairan teritorialnya masuk menjadi wilayah Konvensi.

Sumber : diolah dari Konvensi WCPFC dan www.naturalearth.com

Gambar 9 Peta Wilayah Tumpang Tinding Wilayah Kewenangan antara WCPFC dengan IATTC

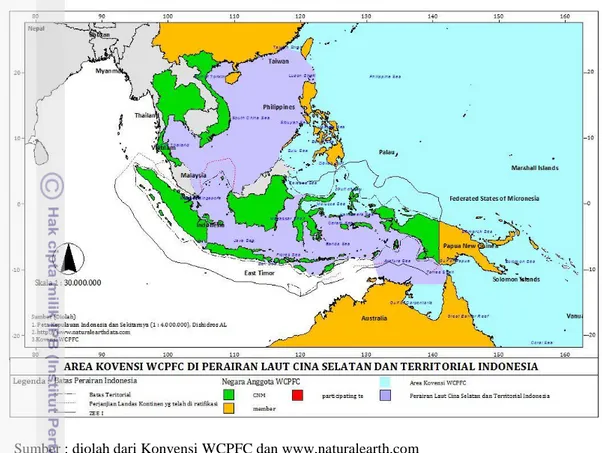

Masuknya sebagian besar perairan teritorial Indonesia menimbulkan permasalahan bagi Indonesia, karena status hukum perairan kepulauan adalah kedaulatan (sovereingty). Keberatan Indonesia disampaikan pada Fith Regular Session pada tanggal 8 -12 Desember 2008 di Busan Korea yang meminta Komisi WCPFC tidak memasukkan perairan Laut Cina Selatan dan perairan Asia Tenggara, termasuk perairan teritorial Indonesia menjadi bagian wilayah Konvensi WCPFC karena bukan menjadi bagian dari Samudera Hindia (Gambar 10).

Pernyataan Indonesia dipertegas kembali pada NinthRegular Session pada tanggal 2-6 Desember 2012 di Manila Philipina yang berpendapat bahwa berdasarkan UNCLOS 1982 dan UN Fish Stock Agreement serta Pasal 4 Konvensi jelas disebutkan bahwa pelaksanaan kerjasama perikanan regional hanya pada laut lepas dan ZEE tidak termasuk perairan teritorial dan perairan kepulauan.

Sumber : diolah dari Konvensi WCPFC dan www.naturalearth.com

Gambar 10 Peta Wilayah Konvensi WCPFC di Perairan LCS dan Teritorial Indonesia

Oleh karena itu, dalam pengesahan Konvensi WCPFC, maka Indonesia harus mengesampingkan Pasal 3 ayat (1). Hal ini sebagaimana yang dipaparkan Ariadno (2012), bahwa Indonesia perlu hati-hati dalam ratifikasi Konvensi WCPFC.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia harus mengklarifikasi pelaksanaan Konvensi WCPFC yang memasukkan hanya pada ZEE Indonesia pada perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Halmahera (WPP-RI 716) dan perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik (WPP-RI 717).

Pada tingkatan nasional, Indonesia memiliki wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan perikanan. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: (a) perairan Indonesia; (b) ZEEI; dan (c) sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang

dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) menambahkan bahwa pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. Dengan demikian, wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah mulai dari perairan pedalaman (internal waters), perairan kepulauan (archipelagic waters), laut teritorial (territorial sea), dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Dengan demikian, Indonesia sudah memiliki aturan dalam pengelolaan perikanan berbasis wilayah. Oleh karena itu, dalam persiapan ratifikasi Konvensi WCPFC, Indonesia harus mengecualikan ketentuan penerapan wilayah WCPFC yang memasukan beberapa wilayah perairan kepulauan Indonesia.

5.1.2 Dasar Pelaksanaan (Azas)

Kerjasama internasional terkait pengelolaan sediaan ikan yang beruaya jauh di wilayah konvensi merupakan amanat UNCLOS 1982. Oleh karena itu, negara-negara anggota WCPFC berkewajiban untuk melaksanakan UNCLOS 1982, UNFSA 1995 dan Konvensi WCPFC. Hal-hal yang diatur terkait dengan dasar pelaksanaan (azaz) dijelaskan pada Pasal 5 Konvensi, yakni:

a. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sediaan ikan yang beruaya jauh di wilayah konvensi dan mempromosikan tujuan pemanfaatan sediaan secara optimal.

b. Memastikan bahwa langkah-langkah yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia dan di rancang untuk mempertahankan atau memulihkan sediaan pada tingkat yang mampu memproduksi hasil maksimal yang berkelanjutan, seperti yang disyaratkan oleh faktor-faktor lingkungan dan ekonomi yang relevan, termasuk persyaratan-persyaratan khusus bagi negara-negara berkembang di wilayah konvensi, khususnnya negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang (SIDS/Small Island Developing State) dan mempertimbangkan pola-pola penangkapan ikan, saling ketergantungan antar sediaan dan standar minimal internasional yang

pada umumnya di rekomendasikan, baik sub-regional, regional ataupun global.

c. Menerapkan pendekatan kehati-hatian sesuai dengan Konvensi ini dan semua standar internasional terkait yang di setujui dan praktek-praktek dan prosedur yang direkomendasikan .

d. Mengkaji dampak dari penangkapan ikan, kegiatan lain manusia, dan faktor-faktor lingkungan terhadap sediaan target, spesies non-target, dan spesies yang berasal dari ekosistem yang sama atau yang bergantung kepada atau berhubungan dengan sediaan target;

e. Mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan limbah, buangan, tangkapan oleh alat yang hilang, atau yang ditinggalkan, pencemaran yang berasal dari kapal-kapal perikanan, spesies non-target, baik ikan ataupun non-ikan (selanjutnya disebut spesies non-target) dan dampaknya terhadap spesies yang berhubungan atau bergantung, khususnya spesies yang terancam punah dan mempromosikan pengembangan dan penggunaan secara selektif alat dan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berbiaya efektif;

f. Melindungi keanekaragaman hayati dilingkungan laut;

g. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meniadakan penangkapan ikan yang berlebihan dan kapasitas penangkapan ikan yang berlebihan dan untuk memastikan bahwa tingkat upaya penangkapan ikan tidak melebihi tingkat upaya yang setara dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan;

h. Mempertimbangkan kepentingan nelayan artisanal dan subsisten;

i. Mengumpulkan dan membagi data secara tepat waktu, lengkap dan akurat mengenai kegiatan penangkapan ikan, antara lain, posisi kapal, tangkapan spesies target dan non-target dan upaya penangkapan ikan, serta informasi dari program penelitian nasional dan internasional; dan

j. Melaksanakan dan menegakkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan melalui pemantauan, pengendalian dan pengawasan secara efektif.

Dengan demikian terdapat sembilan azas tindakan konservasi dan pengelolaan pada WCPFC yakni :

a. Optimalisasi pemanfaatan spesies ikan yang beruaya jauh (highly migratory speies);

b. Penggunaan data ilmiah terbaik yang tersedia (the best scientific evidence avalaible);

c. Penerapan pendekatan kehati-hatian;

d. Kajian dampak terhadap sediaan target, spesies non-target, dan spesies yang berasal dari ekosistem yang sama atau yang bergantung kepada atau berhubungan dengan sediaan target;

e. Menimalisasi limbah, buangan, tangkapan oleh alat yang hilang, atau yang ditinggalkan, pencemaran yang berasal dari kapal-kapal perikanan, spesies

non-target, baik ikan ataupun non-ikan;

f. Melindungi keanekaragaman hayati dilingkungan laut;

g. Mempertimbangkan kepentingan nelayan artisanal dan subsisten; h. Memberikan informasi kegiatan penangkapan ikan;

i. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan (Monitoring Controlling Surveilne/MCS) secara efektif.

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2004). Sementara prinsip-prinsip umum yang di muat dalam UU No. 21 Tahun 2009, yaitu:

a. Mengambil tindakan untuk menjamin kelestarian jangka panjang sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh dan memajukan tujuan penggunaan optimal sediaan ikan tersebut;

b. Menjamin bahwa tindakan tersebut di dasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang ada dan dirancang untuk memelihara atau memulihkan sediaan ikan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari;

c. Menerapkan pendekatan kehati-hatian;

d. Mengukur dampak dari penangkapan ikan, kegiatan manusia lainnya, dan faktor-faktor lingkungan terhadap sediaan target dan spesies yang termasuk

dalam ekosistem yang sama atau menyatu/berhubungan dengan atau bergantung pada sediaan target tersebut;

e. Mengambil tindakan konservasi dan pengelolaan untuk spesies dalam ekosistem yang sama atau menyatu/berhubungan dengan atau bergantung pada sediaan target tersebut;

f. Meminimalkan pencemaran, sampah barang-barang buangan tangkapan yang tidak berguna, alat tangkap yang ditinggalkan tangkapan spesies non target, baik ikan maupun bukan spesies ikan, dan dampak terhadap spesies, melalui tindakan pengembangan dan penggunaan alat tangkap yang selektif serta teknik yang ramah lingkungan dan murah;

g. Melindungi keanekaragaman hayati pada lingkungan laut;

h. Mengambil tindakan untuk mencegah dan/atau mengurang kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan penangkapan ikan yang melebihi kapasitas dan untuk menjamin bahwa tingkat usaha penangkapan ikan tidak melebihi tingkat yang sepadan dengan penggunaan lestari sumber daya ikan; i. Memerhatikan kepentingan nelayan pantai dan subsistensi;

j. Mengumpulkan dan memberikan pada saat yang tepat, data yang lengkap dan akurat mengenai kegiatan perikanan, antara lain, posisi kapal, tangkapan spesies target dan nontarget dan usaha penangkapan ikan, serta informasi dari program riset nasional dan internasional;

k. Memajukan dan melaksanakan riset ilmiah dan mengembangkan teknologi yang tepat dalam mendukung konservasi dan pengelolaan ikan;

l. Melaksanakan dan menerapkan tindakan konservasi dan pengelolaan melalui pemantauan, pengawasan, dan pengendalian

Berdasarkan ketentuan asas-asas di atas, peraturan perundang-undangan Indonesia sudah memiliki asas-asas pengelolaan perikanan dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab.

5.1.3 Penerapan Pendekatan Kehati-hatian

Menurut Pasal 6 ayat (1) Konvensi WCPFC, setiap anggota Komisi wajib menerapkan pendekatan kehati-hatian. Beberapa pendekatan kehati-hatian yang perlu diperlu diperhatikan, yaitu:

a. Menetapkan titik-titik acuan spesifik sediaan dan tindakan yang akan diambil apabila dilampauinya acuan spesifik sediaan tersebut berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia,

b. Memerhatikan dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap spesies non-target dan spesies yang berhubungan atau saling bergantung,

c. Mengembangkan program pengumpulan data dan penelitian untuk mengkaji dampak penangkapan ikan terhadap spesies non-target dan spesies yang berhubungan atau yang bergantung dan lingkungannya.

Pendekatan kehati-hatian adalah upaya untuk menghindari terjadinya kehancuran perikanan, baik dalam konteks nasional suatu negara pantai maupun di perairan internasional (laut lepas). Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan (Pasal 6 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2004). Artinya, pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan perikanan Indonesia dilaksanakan secara optimal, berkelanjutan dan kelestarian. Hal ini diperkuat dengan kewajiban Indonesia dalam UU No. 21 Tahun 2009, bahwa negara wajib menerapkan pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) ketika menetapkan tindakan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan.

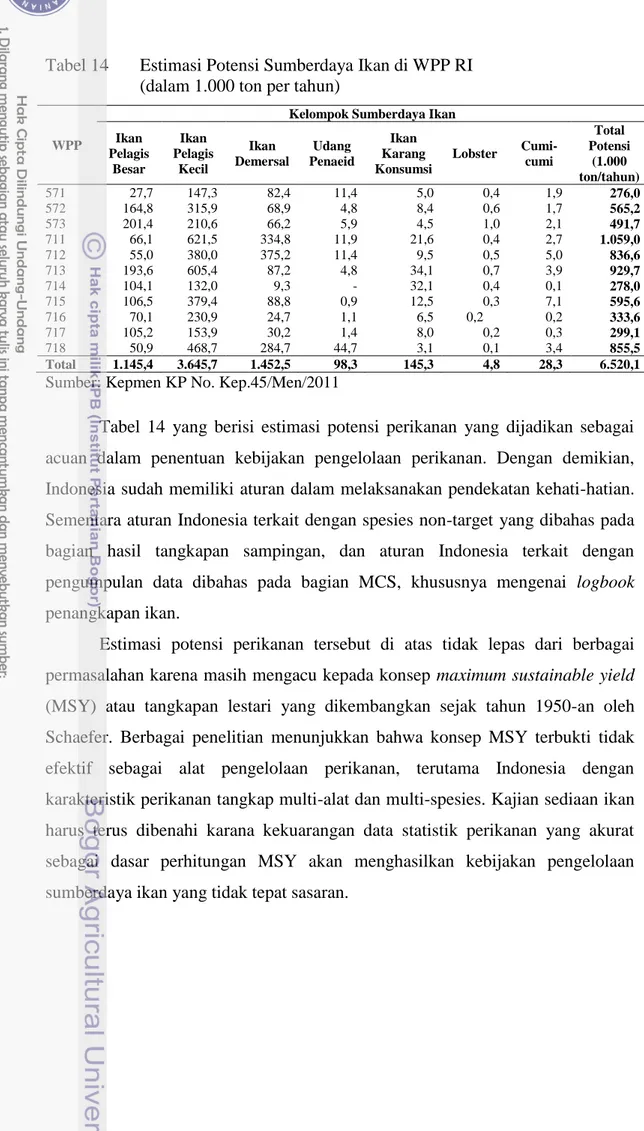

Pendekatan kehati-hatian dicerminkan dengan adanya data awal tentang potensi perikanan suatu negara. Indonesia menetapkan potensi sumberdaya ikannya melalui Kepmen KP No. 45/Men/2011. Data estimasi potensi sumberdaya ikan tersebut disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14 Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di WPP RI (dalam 1.000 ton per tahun)

WPP

Kelompok Sumberdaya Ikan Ikan Pelagis Besar Ikan Pelagis Kecil Ikan Demersal Udang Penaeid Ikan Karang Konsumsi Lobster Cumi-cumi Total Potensi (1.000 ton/tahun) 571 27,7 147,3 82,4 11,4 5,0 0,4 1,9 276,0 572 164,8 315,9 68,9 4,8 8,4 0,6 1,7 565,2 573 201,4 210,6 66,2 5,9 4,5 1,0 2,1 491,7 711 66,1 621,5 334,8 11,9 21,6 0,4 2,7 1.059,0 712 55,0 380,0 375,2 11,4 9,5 0,5 5,0 836,6 713 193,6 605,4 87,2 4,8 34,1 0,7 3,9 929,7 714 104,1 132,0 9,3 - 32,1 0,4 0,1 278,0 715 106,5 379,4 88,8 0,9 12,5 0,3 7,1 595,6 716 70,1 230,9 24,7 1,1 6,5 0,2 0,2 333,6 717 105,2 153,9 30,2 1,4 8,0 0,2 0,3 299,1 718 50,9 468,7 284,7 44,7 3,1 0,1 3,4 855,5 Total 1.145,4 3.645,7 1.452,5 98,3 145,3 4,8 28,3 6.520,1

Sumber: Kepmen KP No. Kep.45/Men/2011

Tabel 14 yang berisi estimasi potensi perikanan yang dijadikan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan pengelolaan perikanan. Dengan demikian, Indonesia sudah memiliki aturan dalam melaksanakan pendekatan kehati-hatian. Sementara aturan Indonesia terkait dengan spesies non-target yang dibahas pada bagian hasil tangkapan sampingan, dan aturan Indonesia terkait dengan pengumpulan data dibahas pada bagian MCS, khususnya mengenai logbook

penangkapan ikan.

Estimasi potensi perikanan tersebut di atas tidak lepas dari berbagai permasalahan karena masih mengacu kepada konsep maximum sustainable yield

(MSY) atau tangkapan lestari yang dikembangkan sejak tahun 1950-an oleh Schaefer. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsep MSY terbukti tidak efektif sebagai alat pengelolaan perikanan, terutama Indonesia dengan karakteristik perikanan tangkap multi-alat dan multi-spesies. Kajian sediaan ikan harus terus dibenahi karana kekuarangan data statistik perikanan yang akurat sebagai dasar perhitungan MSY akan menghasilkan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan yang tidak tepat sasaran.

5.1.4 Pelaksanaan Azas-Azas di Wilayah-Wilayah Berdasarkan Yurisdiksi Nasional dan Pengelolaan di Laut Lepas

Asas-asas pengelolan dan konservasi di laut lepas sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 dan pendekatan kehati-hatian yang di tuangkan dalam Pasal 6, wajib diterapkan oleh negara-negara pantai di dalam wilayah yurisdiksinya (Pasal 7 ayat 1). Sementara bagi negara berkembang, khususnya SIDS diberikan pertimbangan oleh Komisi untuk menerapkan Pasal 5 dan Pasal 6 di dalam wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional. Tujuan dari pasal ini adalah dalam rangka mewujudkan perikanan yang bersifat lintas batas.

Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, maka Indonesia berkewajiban melaksanakan pengelolaan secara penuh di wilayah yurisdiksinya. Artinya, Indonesia harus mampu mewujudkan perikanan berkelanjutan di laut terirotial (12 mil) dan ZEE Indonesia (200 mil). Hal ini ditekankan dalam UU No. 21 Tahun 2009. Pengelolaan di wilayah yurisdiksi juga di muat dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dimuat diatas. Aturan khusus mengenai pengelolaan perikanan tangkap di wilayah yurisdiksi diatur dalam Permen KP No. Per.30/Men/2012. Peraturan Menteri ini mengatur semua kegiatan penangkapan ikan yang lokasinya berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Kewajiban mematuhi aturan di laut lepas adalah perhatian Indonesia sejak UU No. 31 Tahun 2004 di sahkan. Pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. Pada bagian penjelasan di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” adalah pengelolaan perikanan di laut lepas. Hal ini menjadi dasar kepatuhan Indonesia dalam mewujudkan globalisasi perikanan. Aturan khusus mengenai pengelolaan perikanan tangkap di laut lepas diatur dalam Permen KP No. Per.12/Men/2012. Peraturan Menteri ini mengatur semua kegiatan penangkapan ikan yang lokasinya berada di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau di laut lepas.

5.1.5 Kewajiban para Anggota Komisi

Kewajiban para anggota Komisi tertuang pada Pasal 23 Konvensi, yakni :

a. Memberikan laporan tahunan kepada Komisi mengenai data statistik, biologis, dan data lain dan informasi sesuai dengan Lampiran I.

b. Memberikan informasi aktivitas penangkapan ikannya di Wilayah Konvensi, termasuk wilayah penangkapan ikan dan kapal perikanan untuk memfasilitasi penghimpunan statistik tangkapan dan upaya yang dapat dipercaya.

c. Memberikan informasi tahapan yang diambil untuk melaksanakan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi.

d. Memberitahu Komisi langkah-langkah yang telah mereka terima untuk konservasi dan pengelolaan HMS di wilayah di dalam lingkup Wilayah Konvensi di bawah yurisdiksi nasionalnya.

e. Memberitahu Komisi langkah-langkah yang telah diterimanya untuk mengatur aktivitas kapal perikanan berbendera negaranya yang menangkap ikan di Wilayah Konvensi.

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan Indonesia jika merativikasi Konvensi dan menjadi anggota yakni :

a. Sistem informasi dan pelaporan kegiatan penangkapan ikan. Data terbaik yang dimiliki Indonsia dibangun dari informasi pendaratan ikan (pelabuhan perikanan). Hal ini sebagaimana diatur dalam Permen KP No. 18 Tahun 2010, bahwa setiap kapal penangkap ikan wajib menyerahkan logbook penangkapan ikan. Logbook Penangkapan Ikan adalah bukan salah satu dokumen kapal, namun menjadi syarat dalam pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar. Oleh karena itu, setiap kapal perikanan yang memiliki SIPI wajib mengisi logbook Penangkapan Ikan. Pengisian logbook

Penangkapan Ikan dilakukan pada setiap operasi penangkapan ikan (satu kali trip), yang merupakan tanggung jawab nakhoda. Logbook Penangkapan Ikan berisi informasi mengenai: data kapal perikanan, data alat penangkapan ikan, data operasi penangkapan ikan, dan data ikan hasil tangkapan. Logbook

Penangkapan Ikan wajib dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya (objective) dan tepat waktu (up to date).

b. Aturan pengelolaan ikan beruaya jauh. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai pengelolaan ikan beruaya jauh.

c. Aturan kapal kapal penangkap ikan. Aturan Indonesia mengenai kapal perikanan dibahas secara rinci pada bagian kapal penangkap ikan. Dengan demikian, hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah aturan pengelolaan jenis ikan beruaya juah.

5.1.6 Kewajiban Negara Bendera

Kewajiban negara bendera yang melakukan penangkapan ikan di wilayah WCPFC sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24, yaitu:

a. Mematuhi ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima sesuai dengan Konvensi.

b. Tidak melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing) di wilayah yurisdiksi negara pihak penandatangan Konvensi.

c. Kegiatan penangkapan ikan beruaya jauh di luar wilayah yurisdiknya harus mendapatkan izin dari lembaga suatu negara anggota.

d. Mensyaratkan kapal perikanan yang menangkap ikan beruaya jauh di laut lepas wilayah WCPFC menggunakan near real-time satelite position-fixing transmitters ketika berada di wilayah tersebut.

e. Mensyaratkan kapal perikanannya yang menangkap ikan di Wilayah Konvensi di dalam wilayah di bawah yurisdiksi nasional dari anggota lain agar mengoperasikan near real-time satelite position fixing transmitters sesuai dengan standar, spesifikasi dan prosedur yang di tetapkan oleh negara pantai. f. Wajib bekerjasama untuk memastikan kesesuaian antara sistem pemantauan

kapal nasional dan sistem pemantauan kapal di laut lepas.

Berdasarkan ketentuan diatas, setidaknya terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia, yaitu:

a. Kegiatan penangkapan ikan di luar wilayah yurisdiksi yang menjadi kewenangan negara anggota. Pemerintah Indonesia sudah mengatur kegiatan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melalui Permen KP No. Per. 12/Men/2012. Peraturan Menteri ini mengatur secara khusus semua kegiatan penangkapan ikan di laut lepas.

b. Sistem pemantauan kapal. Ketentuan ini diatur dalam Permen KP No. Per.12/Men/2012 dan Permen KP No. 30/Men/2012. Kewajiban penggunaan

transmitter atau VMS dibahas secara khusus pada bagian Penggunaan

Transmitter.

Dengan demikian, ketentuan kewajiban negara bendera kapal telah diatur oleh Indonesia melalui beberapa peraturan menteri.

5.1.7 Kesesuaian Tindakan Konservasi dan Pengelolaan

Sumberdaya ikan beruaya jauh bersifat lintas batas, sehingga diperlukan adanya sinergi antar negara dalam pengelolaan perikanan di laut lepas dengan wilayah yurisdiksi suatu Negara (Pasal 8 ayat 1). Beberapa penetapan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan untuk ikan beruaya jauh adalah (Pasal 8 ayat 2):

a. Kesatuan biologis dan karakteristik biologis lainnya dari sediaan dan hubungan antara sebaran sediaan, perikanan dan keadaan geografi tertentu wilayah bersangkutan, termasuk sampai sejauh mana sediaan berada dan ditangkap di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional.

b. Mempertimbangkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sesuai dengan Pasal 61 UNCLOS 1982 terkait dengan sediaan yang sama oleh negara-negara pantai di dalam wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional.

c. Tindakan penetapan sediaan yang sama untuk laut lepas yang merupakan bagian dari Wilayah Konvensi oleh negara-negara pantai dan negara–negara penangkap ikan di laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982 dan Konvensi WCPFC.

d. Mempertimbangkan langkah-langkah yang sebelumnya telah di sepakati dan di terapkan sesuai dengan UNCLOS 1982 dan Konvensi WCPFC dalam hal sediaan yang sama oleh RFMO.

e. Mempertimbangkan ketergantungan masing-masing negara-negara pantai dan negara-negara penangkap ikan di laut lepas atas sediaan terkait.

5.1.8 Penaatan dan Penegakan

Menurut Pasal 25, setiap anggota Komisi mempunyai kewajiban dalam hal menjalankan efektivitas tindakan pengelolaan dan konservasi ikan beruaya jauh di wilayah WCPFC. Beberapa kewajiban penaatan dan penegakan, tersebut yaitu:

a. Menegakkan ketentuan Konvensi WCPFC dan setiap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh Komisi.

b. Wajib menyelidiki secara menyeluruh setiap dugaan pelanggaran oleh kapal perikanan yang mengibarkan benderanya atas ketentuan Konvensi WCPFC atau langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima oleh Komisi.

c. Menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang dengan tujuan untuk mengajukan gugatan secepatnya sesuai dengan hukumnya dan bilamana layak, menahan kapal yang bersangkutan.

d. Memastikan kapal yang bersangkutan tidak lagi melakukan kegiatan penangkapan ikan dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut di dalam Wilayah Konvensi, sampai saat seluruh sanksi yang dikenakan oleh negara bendera sehubungan dengan pelanggaran tersebut telah dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemerintah Indonesia sudah mengatur tindakan penegakan hukum. Adapun tindakan hukum dilakukan di tengah laut melalui inspeksi kapal yang dibahas secara khusus pada bagian Program Observer

dan Inspeksi Kapal, sementara tindakan di darat melalui pelabuhan perikanan. Pemerintah Indonesia mengatur pelabuhan perikanan pada Permen KP No. Per. 08/Men/2012. Menurut Pasal 3 ayat (2), pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan, yaitu meliputi: fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

5.1.9 Itikad Baik dan Penyalahgunaan Hak

Menurut Pasal 33, kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi harus dipenuhi dengan itikad baik dan hak-hak yang di akui di dalam Konvensi dan harus dilaksanakan dengan cara yang bukan merupakan penyalahgunaan hak.

Implementasi Itikad Baik dan Penyalahgunan Hak sesuai dengan pembahasan Pelaksanaan Azas-Azas di Wilayah-Wilayah Berdasarkan Yurisdiksi Nasional dan Pengelolaan di Laut Lepas. Kewajiban mematuhi aturan di laut lepas bagi Indonesia tertuang pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” adalah pengelolaan perikanan di laut lepas. Hal ini menjadi dasar kepatuhan Indonesia dalam mewujudkan globalisasi perikanan. Aturan khusus mengenai pengelolaan perikanan tangkap di laut lepas diatur dalam Permen KP No. Per.12/Men/2012. Peraturan Menteri ini mengatur semua kegiatan penangkapan ikan yang lokasinya berada di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau di laut lepas.

5.2 Conservation and Management Measures (CMM): Implikasi Bagi Indonesia

Conservation and Management Measures (CMM) adalah implementasi Pasal 10 Konvensi terkait dengan fungsi komisi yang mengatur konservasi dan pengelolaan untuk spesies target, spesies non-target, spesies yang bergantung atau beraosiasi dengan sedian target, serta MCS (monitoring, control, and surveillance). Sampai dengan tahun 2012 terdapat 31 CMM yang telah ditetapkan (Tabel 15).

Tabel 15 Conservation and Management Measures (CMM)

No CMM Perihal

1. CMM 2004-03 Spesifikasi Untuk Penandaan dan Identifikasi Kapal Penangkapan Ikan (Specifications For The Marking And Identification Of

Fishing Vessels).

2. CMM 2004-04 Resolusi Tindakan Pengelolaan dan Konservasi (Resolution on Conservation and Management Measures)

3. CMM 2005-03 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Albacore Pasifik Utara

(Conservation and Management Measure for North Pacific

Albacore)

4. CMM 2006-04 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Marlin di Pasifik Selatan Barat (Conservation and Management Measure for Striped

No CMM Perihal

5. CMM 2006-07 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Program Observer Regional (Conservation and Management Measure for the

Regional Observer Programme)

6. CMM 2006-08 Komisi WCPFC untuk Prosedur Pemeriksaan dan Menaiki Kapal (WCPFC Commission BoardingandInspection Procedures ) 7. CMM 2007-01 CMM 2007-01 tentang Tindakan Pengelolaan dan Konservasi

Program Observer Regional (Conservation and Management

Measure for the Regional Observer Programme)

8. CMM 2007-04 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Mengurangi Dampak Penangkapan Ikan Beruaya Jauh Terhadap Burung Laut

(Conservation And Management Measure to Mitigate the

Impact of Fishing for Highly Migratory Fish Stock on Seabirds).

9. CMM 2008-01 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Tuna Bigeye dan Tuna

Yellowfin di WCPFC (Conservation and Management Measure

for Big-eye and Yellow-fin Tuna in the WCPFC)

10. CMM 2008-03 Tindakan Pengelolaan dan KonservasiPenyu (Conservation And

Management of Sea Turtles)

11. CMM 2008-04 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi terhadap Jaring Insang Hanyut Skala Besar pada Laut Lepas Area Konvensi

(Conservation and Management Measure to Prohibit the Use of

Large-Scale Driftnets on the High Seas in the Convention Area)

12. CMM 2009-01 Pendaatan Kapal dan Izin Penangkapan Ikan (Record of Fishing

Vessels And Authorization to Fish)

13. CMM 2009-02 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Penutupan Rumpon dan Retensi Penangkapan (Conservation and Management Measure on the Aplication of High Seas Fad Closures And Catch

Retention)

14. CMM 2009-03 Tindakan Pengelolan dan Konservasi Swordfish (Conservation

and Management for Swordfish)

15. CMM 2009-05 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Larangan Penangkapan Ikan dengan Data Buoys (Conservation and Management

Measure Prohibiting Fishing on Data Buoys)

16. CMM 2009-06 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Peraturan Transhiptmen

(Conservation and Management Measure on Regulation of

Transshipment)

17. CMM 2009-09 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Kapal-Kapal Tanpa Kebangsaan (Conservation and Management Measure for Vessels

Without Nationality).

18. CMM 2009-10 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Pemantauan Pendaratan Kapal Purse Seine di Pelabuhan untuk Menjamin Data Tangkapan yang Baik berdasarkan Spesies (Conservation and Management Measure to Monitor Landings of Purse Seine Vessels at Ports so

as to Ensure Reliable Catch Data by Species).

19. CMM 2009-11 Cooperating Non-Member.

20. CMM 2010-01 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi North Pacific Striped

Marlin (Conservation and Management Measure for North

Pacific Striped Marlin)

21. CMM 2010-02 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Untuk Area Pengelolaan Khusus Sebelah Timur (Conservation and Management Measure

for the Eastern High-Seas Pocket Special Management Area)

22. CMM 2010-04 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Pengelolaan Pacific

No CMM Perihal

Pacific Bluefin Tuna)

23. CMM 2010-05 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi South Pacific Albacore

(Conservation and Management Measure for South Pacific

Albacore)

24. CMM 2010-06 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Untuk Menetapkan Kapal yang Diduga Melakukan Kegiatan IUU Fishing di WCPO

(Conservation and Management Measure to Establish a List of

Vessels Presumed to Have Carried out Illegal, Unreported and

Unregulated Fishing Activities in the WCPO)

25. CMM 2010-07 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Hiu (Conservation and

Management Measure for Sharks)

26. CMM 2011-01 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Untuk Perpanjangan Sementara CMM 2008-01 (Conservation and Management

Measure for Temporary Extension of CMM 2008-01)

27. CMM 2011-02 Komisi Vessel Monitoring System (VMS)

28. CMM 2011-03 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi untuk Perlindungan

Cetacean dari Operasi Penangkapan Purse Seine (Conservation

and Management Measure for Protection of Cetaceans from

Purse Seine Fishing Operations).

29. CMM 2011-04 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi untuk Oceanic Whitetip

Shark (Conservation and Management Measure for Oceanic

Whitetip Shark)

30. CMM 2011-05 Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Skema Penyewaan

(Conservation and Management Measure on Charter Notification

Scheme)

31. CMM 2011-06 Tindakan Konservasi dan Pengelolaan untuk Skema Kapatuhan dan Pemantauan (Conservation and Management Measure for

Compliance Monitoring Scheme)

Sumber : Dikompilasi dari CMM WCPFC tahun 2004 -2011

Sejumlah 31 CMM tersebut dapat dikelompokkan menjadi sembilan hal yang perlu menjadi perhatian Indonesia yakni (1) Penggunaan Transmitter

(VMS), (2) Terkait dengan Penegakan Hukum, (3) Kapal Penangkapan Ikan , (4) Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, (5) Pengelolaan Tangkapan Utama, (6) Pengelolaan Tangkapan Sampingan, (7) Program Observer

dan Inspeksi Kapal, (8) Data Buosy dan (9) Transhipment. 5.2.1 Penggunaan Transmitter (VMS)

Penggunaan VMS ditetapkan melalui CMM 2011-02 tentang Komisi

Vessel Monitoring System (VMS) yang merupakan pelaksanaan Pasal 10 Konvensi WCPFC. VMS harus diaktifkan sejak tanggal 1 Januari 2008 didaerah sekitar selatan konvensi 20 ° LU, dan timur 175 ° BT didaerah area utara konvensi 20 ° LU. Khusus untuk area utara 20 ° LU dan barat dari 175 ° BT, sistem akan

diaktifkan pada suatu tanggal yang akan ditentukan oleh Komisi. Setiap kapal penangkapan ikan yang menangkap ikan beruaya jauh di sesuai koordinat yang ditetapkan komisi harus mengatifkan Automatic Location Communicators

(ALCs). VMS berlaku untuk semua kapal penangkapan ikan yang menangkap ikan diarea Konvensi, untuk kapal panjang lebih dari 24 meter tanggal aktivasi mulai 1 Januari 2008, dan semua kapal panjang 24 meter atau kurang tanggal aktivasi mulai 1 Januari 2009.

Pemerintah Indonesia sudah mewajibkan penggunaan VMS yang tertuang pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 31 Tahun 2004, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: sistem pemantauan kapal perikanan.

Kewajiban pemasangan transmitter tersebut untuk kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT ke atas dan seluruh kapal perikanan asing (Pasal 11 ayat 1 Permen KP No. Per.05/Men/2007). Selanjutnya Pasal 11 ayat (4) menambahkan, bahwa transmitter yang dipasang pada kapal perikanan wajib di daftarkan pada Direktorat Jenderal, dengan menyebutkan dan/atau mencantumkan nomor ID, nomor seri, jenis, tipe, merek, spesifikasi, dan provider, yang dilengkapi dengan dokumen pembelian transmitter, dan pembayaran air time dan bukti aktivasi dari provider. Transmitter harus dapat mengirim data posisi kapal sekurang-kurangnya setiap jam sekali, kecuali dalam keadaan docking dan/atau kapal perikanan sedang tidak beroperasi (Pasal 11 ayat 5). Dengan demikian, kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT ke atas dan seluruh kapal asing wajib menghidupkan transmitter (online).

Sementara itu, kewajiban transmitter online di atas tidak berlaku bagi kapal perikanan Indonesia ukuran 30 GT – 60 GT. Hal ini di atur dalam Pasal 12 ayat (1), bahwa kapal perikanan Indonesia berukuran di atas 30 GT sampai dengan 60 GT wajib dilengkapi transmitter off line yang disediakan oleh negara.

Aturan transmitter juga ditetapkan dalam Permen KP No. Per. 12/Men/2012. Adapun aturannya yaitu: (a) surat keterangan pemasangan transmitter (online) pada saat pengajuan SIPI (Pasal 8 ayat 3) dan pengajuan SIKPI (Pasal 10 ayat 3); (b) surat keterangan aktivisi transmitter (online) untuk

perpanjangan SIPI (Pasal 22 ayat 2) dan SIKPI (Pasal 27 ayat 2); (c) transmitter

(on line) aktif serta dapat terpantau untuk kapal penangkap ikan yang melakukan

transhipment di laut lepas (Pasal 30 ayat 2) dan transhipment di pelabuhan negara lain (Pasal 30 ayat 3); (d) transmitter (on line) aktif serta dapat terpantau untuk kapal pengangkut ikan yang melakukan transhipment di laut lepas (Pasal 30 ayat 4) dan transhipment di pelabuhan negara lain (Pasal 30 ayat 5). Begitu juga dengan aturan penangkapan di WPP-NRI, yaitu: (a) surat keterangan pemasangan transmitter VMS pada saat pengajuan SIPI (Pasal 19 ayat 1); (b) surat keterangan pemasangan transmitter VMS pada saat pengajuan SIPI bagi kapal perikanan yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan atau penelitian/eksplorasi perikanan (Pasal 22); dan (c) surat keterangan pemasangan transmitter VMS pada saat pengajuan SIKPI (Pasal 24 ayat 1).

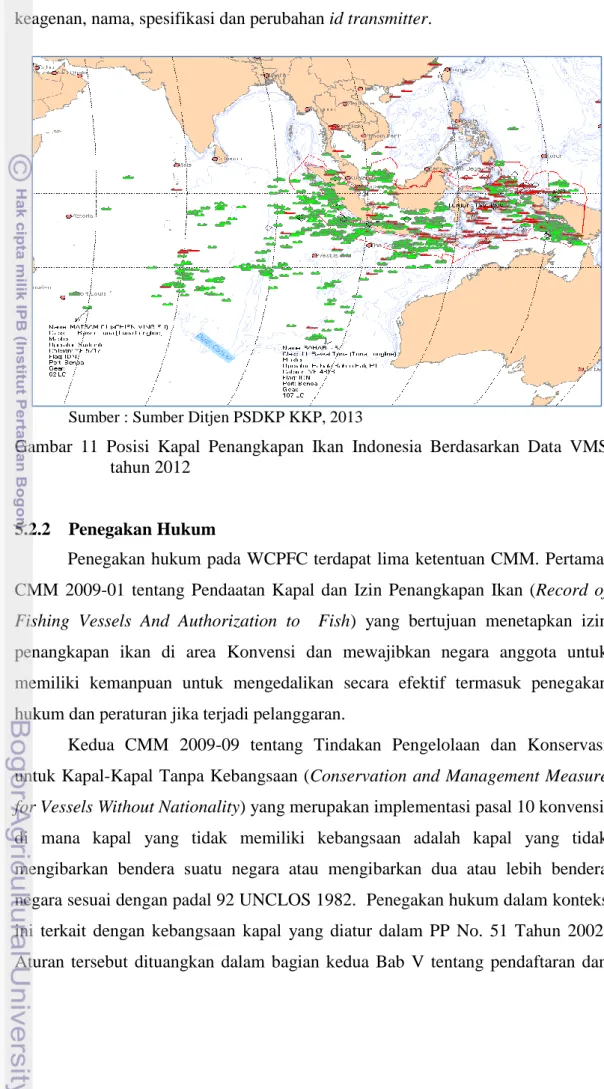

Salah satu manfaat data VMS adalah untuk mengetahui posisi dan pergerakan kapal penangkapan ikan. Berdasarkan data VMS tahun 2012, sebagian besar kapal yang menangkap ikan di laut lepas berada pada Samudera Hindia yang menjadi wilayah kewenangan IOTC dan CCSBT. Sedangkan untuk wilayah Konvensi WCPFC, kapal penangkapan ikan Indonesia lebih banyak terkonsentrasi pada perairan teritorial dan ZEE Indonesia. Posisi kapal Indonesia yang terpantau pada Fisheries Monitoring Center (FMC) Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Gambar 12.

Penggunaan VMS belum seluruhnya dipatuhi oleh kapal penangkapan ikan Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran Ditjen PSDKP tahun 2012 terhadap lacak (tracking) VMS dari 93 kapal penangkapan ikan Indonesia yang beroperasi di laut lepas hanya 64 kapal (68,8 persen) yang berhasil dilacak, sedangkan tidak bisa dilacak 29 kapal yang terdiri dari kapal dibawah 60 GT sejumlah 13 kapal, tidak terdaftar 9 kapal dan alasan GPS error 4 kapal. Beberapa pelanggaran pelaku usaha penangkapan ikan yang mengakibatkan

transmitter tidak terdeksi di Fisheries Monitoring Center (FMC) Ditjen P2SDKP adalah ; (1) tidak memasang transmitter pada kapal yang telah ditentukan, (2) memasang transmitter tetapi tidak dapat dipantau pada FMC, (3) tidak mengaktifkan transmitter, (4) tidak mendaftarkan transmitter yang telah

terpasang pada kapal perikanan, (5) tidak melaporkan perubahan kepemilikan, keagenan, nama, spesifikasi dan perubahan idtransmitter.

Sumber : Sumber Ditjen PSDKP KKP, 2013

Gambar 11 Posisi Kapal Penangkapan Ikan Indonesia Berdasarkan Data VMS tahun 2012

5.2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada WCPFC terdapat lima ketentuan CMM. Pertama, CMM 2009-01 tentang Pendaatan Kapal dan Izin Penangkapan Ikan (Record of Fishing Vessels And Authorization to Fish) yang bertujuan menetapkan izin penangkapan ikan di area Konvensi dan mewajibkan negara anggota untuk memiliki kemanpuan untuk mengedalikan secara efektif termasuk penegakan hukum dan peraturan jika terjadi pelanggaran.

Kedua CMM 2009-09 tentang Tindakan Pengelolaan dan Konservasi untuk Kapal-Kapal Tanpa Kebangsaan (Conservation and Management Measure for Vessels Without Nationality) yang merupakan implementasi pasal 10 konvensi, di mana kapal yang tidak memiliki kebangsaan adalah kapal yang tidak mengibarkan bendera suatu negara atau mengibarkan dua atau lebih bendera negara sesuai dengan padal 92 UNCLOS 1982. Penegakan hukum dalam konteks ini terkait dengan kebangsaan kapal yang diatur dalam PP No. 51 Tahun 2002. Aturan tersebut dituangkan dalam bagian kedua Bab V tentang pendaftaran dan

kebangsaan kapal Indonesia. Menurut Pasal 41 ayat (1), kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan. Surat tanda kebangsaan tersebut di berikan dalam bentuk (Pasal 41 ayat 2):

a. Surat laut untuk kapal -kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 175 (GT. 175) atau lebih.

b. Pas tahunan untuk kapal -kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 7 (GT. 7) dan sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (< GT.175).

c. Pas kecil untuk kapal -kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase

kotor kurang dari 7 (< GT. 7).

d. Pas perairan daratan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan. Surat tanda kebangsaan kapal diberikan sebagai dasar bagi kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan (Pasal 42 ayat 1), yang harus selalu berada di atas kapal bila sedang berlayar (Pasal 42 ayat 2). Selain itu, UU No. 21 Tahun 2009 menambahkan kewajiban pemberantasan penangkapan ikan secara melanggar hukum di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia oleh kapal perikanan asing dan membuka kesempatan bagi kapal Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Lepas.

Sebelum tahun 2008, Indonesia pernah menerapkan sistem perjanjian bilateral dengan tiga negara yakni China, Thailand dan Philipina untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di ZEE Indonesia. Perjanjian bilateral dengan ketiga negara tersebut sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Namun kerja sama dengan Thailand dilanjutkan dalam bentuk usaha patungan, sewa atau impor kapal oleh PMA atau perusahaan swasta nasional yang menggunakan eks kapal lisensi (eks. kapal ikan berbendera Thailand) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permen KP No. 17/2006 tentang Usaha Penangkapan Ikan. Permen KP No 17/2006 telah direvisi beberapa kali, terakhir menjadi Permen KP No. Per.30/Men/2012.

Sistem skim lisensi yang pernah dilaksanakan memang menguntungkan bagi peningkatan devisa dari pungutan perikanan terhadap kapal asing. Namun juga banyak merugikan karena menyebabkan armada nasional tidak berkembang,

dominasi tenaga kerja asing dan pengurasan sumber daya ikan terutama di perairan tempat beroperasinya kapal ikan asing. Diharapkan dengan sistem usaha patungan armada nasional dapat berkembang karena kapal ikan asing akan berubah kepemilikan atau alih bendera sehingga memperbesar jumlah armada perikanan nasional. Disamping itu, armada perikanan nasional diharapkan bertambah dari kapal ikan yang akan dibangun di Indonesia.

Sejak tahun 2008 pemerintah untuk tidak melanjutkan sistem skim lisensi kapal asing ditujukan untuk meningkatkan kemampuan armada perikanan nasional. Melalui sistem usaha patungan, diharapkan ada penyertaan modal dari pengusaha perikanan domestik dan kewajiban membangun unit pengolahan ikan sehingga meningkatkan usaha pengolahan dan pemasaran ikan di dalam negeri. Namun dalam perkembangan usaha patungan banyak terjadi penyimpangan.

Sampai dengan tahun 2012, Ditjen Perikanan Tangkap telah mencabut 1.166 buah izin. Pencabutan izin dilakukan antara lain karena hal-hal sebagai berikut : (1) Pemilik izin tidak merealisasikan alokasi SIUP yang dimilikinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun; (2) Kapal dilaporkan dan telah terbukti melakukan IUU Fishing (masuk dalam IUU List RFMO’s); (3) Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI/SIKPI; dan (4) Permohonan pelaku usaha karena kapal terbukti telah tidak ada (tenggelam atau rusak/hancur) atau tidak beroperasi lagi.

5.2.3 Kapal Penangkapan Ikan

Beberapa ketentuan WCPFC yang terkait dengan kapal penangkapan ikan, yaitu Call Sign dan Identification Number (WIN), Pendataan dan pemberian izin kapal penangkapan ikan serta Laporan Tangkapan.

1) Call Sign dan Identification Number (WIN)

Call Sign dan Identification Number (WIN) ditetapkan melalui CMM 2004-03 tentang Spesifikasi Untuk Penandaan dan Identifikasi Kapal Penangkapan Ikan (Specifications For The Marking And Identification Of Fishing Vessels). CMM 2004-03 ini bertujuan untuk menentukan identifikasi kapal penangkapan ikan yang beroperasi di area Konvensi. Kewajiban negara anggota untuk mendesak operator/pengusaha penangkapan ikan untuk mengadopsi

International Telecommunication Union Radio Call Signs (IRCS) dan kapal harus memiliki nomor identitas WCPFC (WCPFC Identification Number/WIN).

Menurut Pasal 48 ayat (1) PP No. 51 Tahun 2002, kapal Indonesia yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio kapal harus mempunyai tanda panggilan (call sign) sebagai salah satu identitas kapal. Aturan call sign juga dituangkan dalam Lampiran III Permen KP No. Per.30/Men/2012, sedangkan WIN di tuangkan dalam Lampiran II Permen KP No. Per.12/Men/2012.

Berdasarkan 430 kapal penangkapan ikan Indonesia yang terdaftar pada Komisi WCPFC sampai dengan tahun 2012 terdapat 399 kapal atau 93 persen yang telah memiliki IRCS/WIN, sedangkan 31 kapal atau tujuh persen belum memiliki IRCS/WIN sehingga sesuai dengan ketentuan WCPC 31 kapal tersebut dikategorikan illegal.

2) Pendataan dan Pemberian Izin Kapal Penangkapan Ikan.

Pendataan dan pemberian izin kapal penangkapan ikan ditetapkan pada CMM 2009-01 tentang Pendataan Kapal dan Izin Penangkapan Ikan (Record of Fishing Vessels And Authorization to Fish) yang bertujuan menetapkan izin penangkapan ikan di area Konvensi dan mewajibkan negara anggota untuk memiliki kemampuan untuk mengendalikan secara efektif termasuk penegakan hukum dan peraturan jika terjadi pelanggaran. Pendataan kapal sesuai pasal 24 Konvensi WCPFC mensyaratkan bahwa penangkapan ikan di wilayah Konvensi hanya dilakukan oleh kapal-kapal negara anggota sedangkan penangkapan ikan diwilayah jurisdiksi negara negara lain harus memiliki izin negara bersangkutan sesuai dengan peraturan negara tersebut. Jumlah izin harus sesuai dengan potensi penangkapan diwilayah Konvensi dan tidak memiliki catatan IUU Fishing.

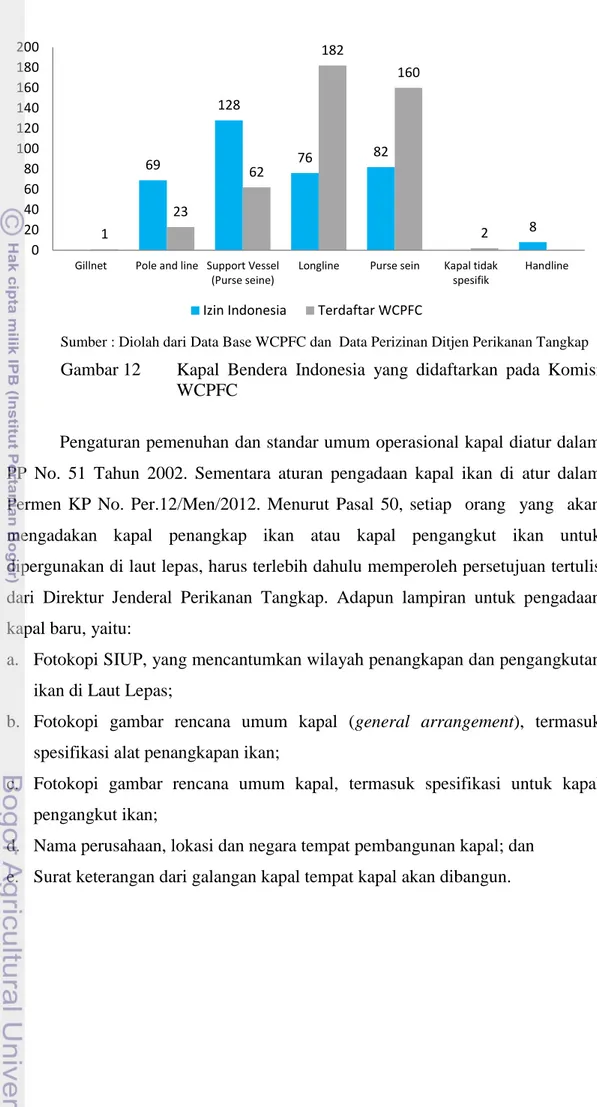

Sampai dengan tahun 2012 terdapat 430 kapal bendera Indonesia yang telah didaftarkan pada Komisi WCPFC yang terdiri dari kapal gillnet, pole and line, kapal pendukung, longline, dan purse seine. Dari jumlah tersebut, kapal bendera Indonesia yang memiliki izin di atas 30 GT (izin pusat) sampai dengan 2012 berjumlah 363 kapal atau 84 persen dari jumlah kapal yang terdaftar pada WCPFC. Komposisi kapal perjenis alat tangkap pada Gambar 12.

Sumber : Diolah dari Data Base WCPFC dan Data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap Gambar 12 Kapal Bendera Indonesia yang didaftarkan pada Komisi

WCPFC

Pengaturan pemenuhan dan standar umum operasional kapal diatur dalam PP No. 51 Tahun 2002. Sementara aturan pengadaan kapal ikan di atur dalam Permen KP No. Per.12/Men/2012. Menurut Pasal 50, setiap orang yang akan mengadakan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk dipergunakan di laut lepas, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Adapun lampiran untuk pengadaan kapal baru, yaitu:

a. Fotokopi SIUP, yang mencantumkan wilayah penangkapan dan pengangkutan ikan di Laut Lepas;

b. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan;

c. Fotokopi gambar rencana umum kapal, termasuk spesifikasi untuk kapal pengangkut ikan;

d. Nama perusahaan, lokasi dan negara tempat pembangunan kapal; dan e. Surat keterangan dari galangan kapal tempat kapal akan dibangun.

69 128 76 82 8 1 23 62 182 160 2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Gillnet Pole and line Support Vessel (Purse seine)

Longline Purse sein Kapal tidak spesifik

Handline

Sementara lampiran untuk pengadaan kapal bukan baru, yaitu:

a. Fotokopi SIUP yang mencantumkan wilayah penangkapan di Laut Lepas; b. Grosse akta;

c. Fotokopi gambar rencana umum kapal, termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan;

d. Fotokopi gambar rencana umum, untuk kapal pengangkut ikan; e. Bendera kapal sebelumnya;

f. Fotokopi tanda kebangsaan kapal; dan

g. surat pernyataan bahwa kapal tidak tercantum dalam IUU Vessel List RFMO Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dapat dilakukan dari dalam negeri dan/atau luar negeri (Pasal 50 ayat 3). Lebih lanjut, pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang berasal dari dalam negeri, dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 30 GT. Sementara pengadaan kapal penangkap ikan yang berasal dari luar negeri hanya dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 100 GT. Sedangkan pengadaan kapal pengangkut ikan yang berasal dari luar negeri hanya dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 500 GT - 1.500 GT.

Aturan pengadaan kapal ikan dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Kewenangan Menteri diberikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan ukuran diatas 30 GT, Gubernur memberikan kewenangan persetujuan dengan ukuran diatas 10 GT - 30 GT, dan Bupati/Walikota memberikan kewenangan persetujuan dengan ukuran sampai dengan 10 GT (Pasal 30). Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dapat dilakukan dari dalam negeri dan/atau luar negeri dengan cara membeli, membangun, atau memodifikasi (Pasal 31 ayat 1).

3) Laporan Tangkapan

Laporan tangkapan salah satunya melalui logbook penangkapan ikan, dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, diperlukan data dan informasi perikanan yang akurat terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dalam logbook penangkapan ikan. Aturan logbook penangkapan ikan ditetapkan

dalam Permen KP No. Per.18/Men/2010. Logbook yang ada saat ini melengkapi sistem pendataan statistik perikanan tangkap dan kebutuhan pengkajian stock. Informasi yang tercatat dalam logbook berupa :

a. Jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi (active vessel) berdasarkan ; jenis alat penangkap ikan, ukuran kapal, pelabuhan pendaratan, pelabuhan keberangkatan (Pelabuhan yang mengeluarkan SPB/ Port Clearance) dan wilayah pengelolaan perikanan (WPP)

b. Jumlah hasil tangkapan yang terdiri dari ; jenis alat penangkapan ikan, jenis ikan dan hasil tangkapan sampingan.

c. Produktivitas kapal penangkapan ikan berdasarkan jenis alat penangkapan ikan/GT/WPP/tahun.

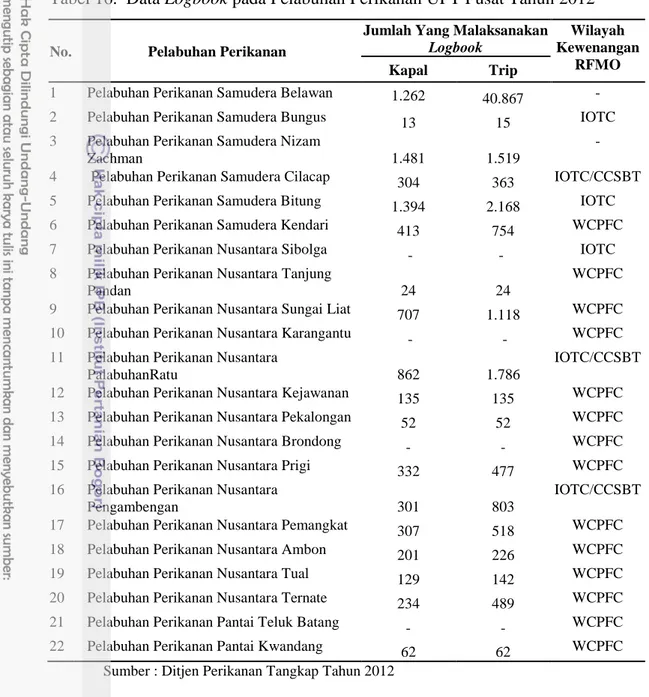

Pengisiaan logbook mulai di laksanakan sejak Januari 2011 pada 22 pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) Pusat, satu pelabuhan perikanan swasta (Barelang) dan satu pelabuhan umum (Benoa). Jenis informasi yang dikumpulkan antara lain adalah jenis alat penangkapan ikan, ukuran kapal, pelabuhan pendaratan, pelabuhan keberangkatan, jenis ikan, dan hasil tangkapan sampingan.

Berdasarkan rekapitulasi data logbook tahun 2011 tingkat kesadaran pelaku usaha penangkapan ikan yang menangkap ikan di wilayah kewenangan RFMO masih rendah, yakni IOTC 332 kapal atau 44,87 persen dari 740 kapal yang terdaftar pada IOTC, CCSBT 76 kapal atau 33,48 persen dari 227 kapal yang terdaftar pada CCSBT, dan WCPFC 41 kapal atau 31,30 persen dari 131 kapal yang terdaftar pada WCPFC. Data logbook pada UPT pusat tahun 2012 adalah disajikan pada Tabel 16.

Pelaksanaan logbook penangkapan ikan di Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan dan kendala, yaitu: (a) kurangnya sosialisasi pengisian

logbook oleh para nakhoda. (b) pengisian logbook banyak diisi oleh pengurus perusahaan di darat, sehingga manipulasi data sangat besar, dan (c) Format

logbook penangkapan ikan dirasakan nakhoda kurang sederhana sehingga membingungkan nakhoda dalam mengisi buku logbook.

Tabel 16. Data Logbook pada Pelabuhan Perikanan UPT Pusat Tahun 2012

No. Pelabuhan Perikanan

Jumlah Yang Malaksanakan

Logbook

Wilayah Kewenangan

RFMO

Kapal Trip

1 Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 1.262 40.867 - 2 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 13 15 IOTC 3 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam

Zachman 1.481 1.519

- 4 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 304 363 IOTC/CCSBT 5 Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 1.394 2.168 IOTC 6 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 413 754 WCPFC 7 Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga - - IOTC 8 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung

Pandan 24 24

WCPFC 9 Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat 707 1.118 WCPFC 10 Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu - - WCPFC 11 Pelabuhan Perikanan Nusantara

PalabuhanRatu 862 1.786

IOTC/CCSBT 12 Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 135 135 WCPFC 13 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 52 52 WCPFC 14 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong - - WCPFC 15 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 332 477 WCPFC 16 Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pengambengan 301 803

IOTC/CCSBT 17 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 307 518 WCPFC 18 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 201 226 WCPFC 19 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual 129 142 WCPFC 20 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 234 489 WCPFC 21 Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang - - WCPFC 22 Pelabuhan Perikanan Pantai Kwandang 62 62 WCPFC

Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2012

5.2.4 Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Ketentuan pengaturan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan ditetapkan melalui dua CMM yakni CMM 2008-04 tentang Tindakan Pengelolaan dan Konservasi terhadap Jaring Insang Hanyut Skala Besar pada Laut Lepas Area Konvensi (Conservation and Management Measure to Prohibit the Use of Large-Scale Driftnets on the High Seas in the Convention Area), dan CMM 2009-02 tentang Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Penutupan Rumpon

dan Retensi Penangkapan (Conservation and Management Measure on the Aplication of High Seas FAD Closures And Catch Retention).

1) CMM 2008-04 tentang Tindakan Pengelolaan dan Konservasi terhadap Jaring Insang Hanyut Skala Besar pada Laut Lepas Area Konvensi (Conservation and Management Measure to Prohibit the Use of Large-Scale Driftnets on the High Seas in the Convention Area)

CMM 2008-04 mengadopsi Resolusi United Nations Nomor 46/215 yang menyerukan perlunya moratorium global untuk jaring insang hanyut skala besar karena berdampak buruk terhadap keberlanjutan ekosistem. Ketentuan ini berlaku bagi negara anggota WCPFC di wilayah Konvensi terkecuali jika negara bendera menangkap ikan di wilayah yurisdikasi dimana jaring insang hanyut diizinkan.

Jaring insang hanyut diatur melalui Pasal 13 dan Pasal 28 Permen KP No. Per.02/Men/2011 yang merupakan alat penangkapan ikan bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran :

a. mesh size > 1,5 inch, P tali ris < 500 m, menggunakan kapal motor berukuran < 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPP-NRI 571, WPP-WPP-NRI 572, WPP-WPP-NRI 573, WPP-WPP-NRI 711, WPP-WPP-NRI 712, WPP-NRI 713, WPP-NRI 714, WPP-NRI 715, WPP-NRI 716, WPP-NRI 717 dan WPP-NRI 718.

b. mesh size > 1,5 inch, P tali ris < 1.000 m, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s/d 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPP-NRI 571, WPP-NRI 572, WPP-NRI 573, WPP-NRI 711, WPPNRI 712, WPP-NRI 713, WPP-NRI 714, WPP-NRI 715, WPP-NRI 716, WPPNRI 717 dan WPP-NRI 718.

c. mesh size > 1,5 inch, P tali ris < 2.500 m, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s/d < 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPP-NRI 571, WPP-NRI 572, WPP-NRI 573, WPP-NRI 711, WPP-NRI 712, NRI 713, NRI 714, NRI 715, NRI 716, WPP-NRI 717 dan WPP-WPP-NRI 718.

d. mesh size > 4 inch, P tali ris < 2.500 m, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPP-NRI 571,

WPPNRI 572, WPP-NRI 573, WPP-NRI 711, WPP-NRI 712, WPP-NRI 713, WPP-NRI 714, WPP-NRI 715, WPP-NRI 716, WPP-NRI 717 dan WPP-NRI 718.

Berdasarkan data perizinan Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan tahun 2012 terdapat satu kapal jaring insang hanyut yang diberi izin penangkapan ikan di ZEE Indonesia Samudera Pasifik yakni KM Ericaristine dengan ukuran 517 GT. Namun berdasarkan Record of Fishing Vessel (RVF) WCPFC kapal tersebut telah dihapus pada daftar kapal WCPFC per tanggal 12 November 2009.

2) CMM 2009-02 tentang Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Penutupan Rumpon dan Retensi Penangkapan (Conservation and Management Measure on the Aplication of High Seas Fad Closures And Catch Retention)

CMM 2009-02 melengkapi dan menjadi bagian dari CMM 2008-01 tentang bigeye dan yellowfin di area WCPFC yang bertujuan untuk memastikan implemetasi konsisten dari penutupan rumpon diarea perairan antara 200 LS derajat dan 200 LU pada periode 1 Agustus sampai dengan 30 September. Pengertian rumpon pada CMM 2008-01 adalah benda atau kelompok benda dari berbagai ukuran, yang telah atau belum di gunakan/di pasang, baik hidup atau tidak hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada buoys, mengapung, jaring, anyaman, plastik, bambu, kayu dan hiu paus mengambang didalam atau dekat permukaan air yang berasosiasinya.

Selama periode penutupan rumpon, semua kapal purse seine tanpa

observer di atas kapal wajib menghentikan kegiatan penangkapan ikan. Sedangkan kapal penangkapan ikan yang dapat melakukan operasi penangkapan ikan yang hanya terdapat observer diatas kapal dari Regional Observer Program

untuk memonitor kapal tersebut tidak memasang atau menangkap ikan di rumpon. Permintaan observer dari Regional Observer Program harus memberitahukan kepada koordinator program observer selambatnya 21 hari sebelumnya. Namun jika tidak tersedia observer dari Regional Observer Program maka negara bendera dapat menempatkan observer nasionalnya pada kapal tersebut.

Selama waktu penutupan rumpon, kapal purse seine hanya diperbolehkan untuk melakukan operiasonal penangkapan berada satu mil dari rumpon. Operator

kapal wajib melarang kapalnya untuk mengumpulkan ikan atau menggiring ikan dengan menggunakan lampu dalam air menuju lokasi tertentu. Peralatan pendukung rumpon seperti perlengkapan elektronik dapat diangkat selama periode penutupan jika langsung disimpan kedalam kapal untuk dibawa ke pelabuhan.

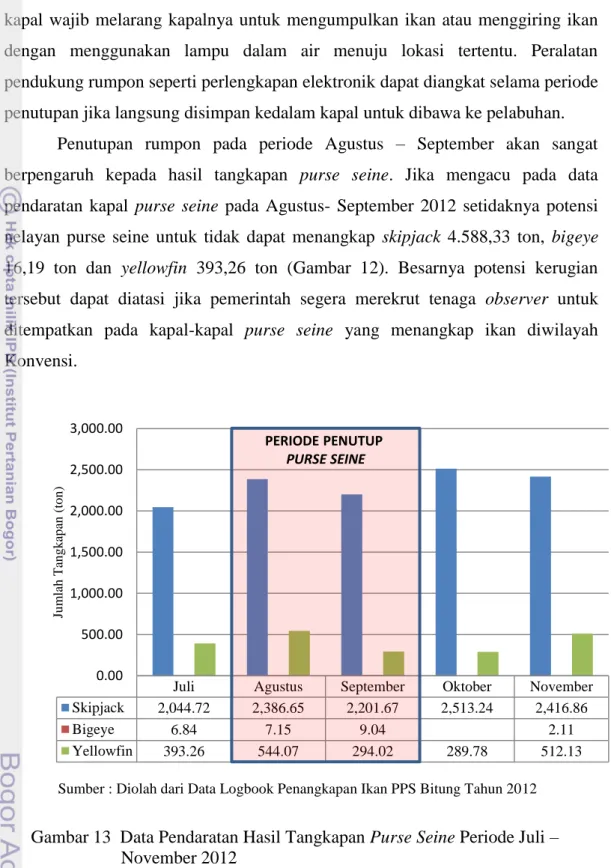

Penutupan rumpon pada periode Agustus – September akan sangat berpengaruh kepada hasil tangkapan purse seine. Jika mengacu pada data pendaratan kapal purse seine pada Agustus- September 2012 setidaknya potensi nelayan purse seine untuk tidak dapat menangkap skipjack 4.588,33 ton, bigeye

16,19 ton dan yellowfin 393,26 ton (Gambar 12). Besarnya potensi kerugian tersebut dapat diatasi jika pemerintah segera merekrut tenaga observer untuk ditempatkan pada kapal-kapal purse seine yang menangkap ikan diwilayah Konvensi.

Sumber : Diolah dari Data Logbook Penangkapan Ikan PPS Bitung Tahun 2012 Gambar 13 Data Pendaratan Hasil Tangkapan Purse Seine Periode Juli –

November 2012

Penggunaan alat bantu penangkapan rumpon telah lama dikenal oleh nelayan Kota Bitung yang menangkap ikan di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Rumpon pada Permen KP Nomor Per.02/Men/2011 di defenisikan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai Juli Agustus September Oktober November Skipjack 2,044.72 2,386.65 2,201.67 2,513.24 2,416.86 Bigeye 6.84 7.15 9.04 2.11 Yellowfin 393.26 544.07 294.02 289.78 512.13 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 Ju m lah T an g k ap an (to n ) PERIODE PENUTUP PURSE SEINE

bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

Penggunaan rumpon di Kota Bitung umumnya menjadi satu paket dengan kapal purse seine dan kapal lampu. Satu paket armada purse seine biasanya terdiri dari 3-4 kapal angkut (carrier vessel), satu kapal penangkapan dan 3-4 kapal lampu. Operasional penangkapan dapat dilakukan 1-2 kali penangkapan setiap malam dengan satu trip 60-90 hari.

Alat bantu penangkapan ikan rumpon sangat membantu efesiensi usaha penangkapan ikan di Kota Bitung, karena keberadaan rumpon menjadikan penangkapan ikan menjadi lebih fokus dan berkurangnya waktu operasional penangkapan ikan yang biasanya tanpa menggunakan rumpon bisa memakan waktu pengejaran 4-6 jam perhari. Oleh karena itu, penggunaan alat bantu rumpon dapat membantu nelayan untuk menekan biaya bahan bakar minyak (BBM).

Jenis rumpon yang berkembang di perairan Sulawesi Utara umumnya adalah rumpon laut dalam yang ditempatkan pada kedalaman 200 m. Jenis rumpon ini telah lama di kembangkan oleh nelayan Sulawesi dengan sebutan Rompong yang dilengkapi rakit dengan kamar perangkap ikan yang berfungsi sebagai bubu apung (floating traps).

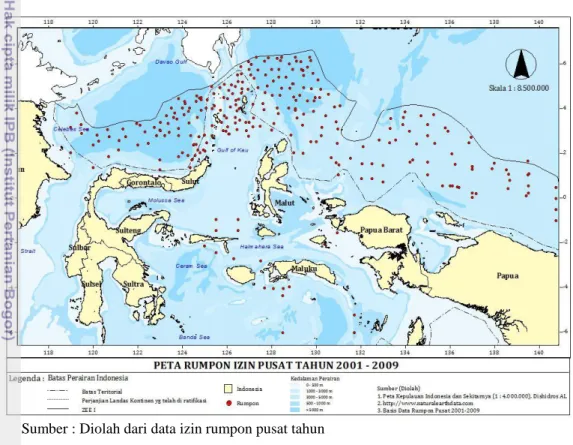

Gambar 14 Kapal Purse Seine (A), Rumpon (B) dan Ponton (C) di Kota Bitung Berdasarkan rekomendasi Ditjen Perikanan Tangkap, pada tahun 2001-2009 telah direkomendasi izin rumpon pada perairan ZEE Indonesia di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik sejumlah 284 titik rumpon. Jumlah tersebut akan bertambah jika termasuk rumpon izin pemerintah daerah. Peta rekomendasi rumpon pada peraiaran ZEE Indonesia Laut Sulawsi dan Samudera Pasifik dapat dilihat pada gambar 14.

Sejak tahun 2010 pemberian izin rumpon dihentikan sementara untuk seluruh perairan ZEE Indonesia melalui Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor KEP.08/DJPT/2010. Keputusan ini mengatur pemberhentian sementara pemberian izin bagi usaha baru alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tertentu. Peraturan ini terkait dengan penutupan purse seine

Pelagis Besar (diatas 200GT) untuk semua daerah penangkapan dan rumpon semua ZEE Indonesia.

Sumber : Diolah dari data izin rumpon pusat tahun

Gambar 15 Peta Rumpon Izin Pusat Tahun 2001 – 2009

Penggunaan rumpon sebenar telah menjadi permasalahan dalam pengelolaan perikanan tangkap di Sulawesi Utara karena banyak rumpon yang tidak memiliki izin dan penempatannya tidak sesuai peraturan dan kepemilikan rumpon oleh nelayan Philipina yang menggunakan pumpboat.

Pumpboat rata-rata berukuran 5 – 10 GT dengan mesin 60-100 PK yang menggunakan alat tangkap handline dengan lama operasi 10 hari. Satu unit kapal

pumpboat membawa 5-14 perahu kecil dengan mesin 5-10 PK yang merupakan sebagai armada semut. Kepemilikan pumpboat sebagian besar dimiliki oleh warga negara Philipina yang memanfaatkan kesamaan budaya dengan masyarakat

Kepulauan Sangihe Talaud. Keberadaan pumpboat telah menjadi ancaman pemanfaatan sumberdaya tuna dan terindikasi bahwa hal ini didorong oleh keinginan Philipina untuk menjadikan peraiaran Laut Sulawesi menjadi

traditional fishing right nelayan philipinna.

Disamping hal tersebut, keberadaan pumpboat dianggap illegal karena banyak yang tidak memiliki izin penangkapan ikan dan memiliki izin ganda dari beberapa kabupaten. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada Pertemuan Pengelolaan Pumpboat pada tanggal 28 Mei 2010 di Manado terdata 457 unit

pumpboat diperairan Indonesia yang memiliki izin dari Kota Bitung 289 unit, Kota Ternate 50 unit, Kabupaten Halmahera Utara 50 unit dan Halmahera Tengah 58 unit.

Terkait dengan Ketentuan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang ditetapkan melalui CMM 2008-04 dan CMM 2009-02 telah diatur Permen KP No. Per.02/Men/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan. Menurut Peraturan Menteri ini, jalur penangkapan ikan di WPP-NRI terdiri dari:

a. Jalur penangkapan ikan I, terdiri dari: (1) jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah, dan (2) Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut.

b. Jalur penangkapan ikan II, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. c. Jalur penangkapan ikan III, meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur

penangkapan ikan II.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Februari 2012 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.