Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tugas akhir merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mahasiswa prodi pertambangan Universitas Islam Bandung. Kerja praktek adalah salah satu kegiatan prasyarat untuk melaksanakan tugas akhir. Dengan kerja praktek pihak prodi mengharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung bekerja dan merasakan keadaan sebenarnya dunia kerja pertambangan. Kerja praktek ini juga diharapkan mampu memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan pada kuliah.

Perkembangan Industri yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan bahan baku setiap harinya semakin tinggi. Hal tersebut menuntut perusahaan-perusahaan tambang terus meningkatkan produksinya. Dengan kata lain perusahaan-perusahaan tambang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk menjawab permintaan tersebut diperlukan perkembangan secara kontinu dalam bidang teknologi maupun ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kondisi lapangan.

Nikel adalah salah satu produk tambang yang banyak diproduksi di Indonesia, bersama Kanada dan Australia. Berdasar data terakhir yang diperoleh, Indonesia berada di urutan keempat setelah Australia, Kanada, New Caledonia. Keempat negara ini menguasai sekitar 65% supply dunia. Keadan tersebut menarik perhatian kami agar lebih banyak tahu mengenai aktivitas penambangan nikel dari eksploitasi sampai pengolahannya.

Di Indonesia, produsen utama nikel adalah PT. Aneka Tambang (ANTAM). Selain ini masih ada beberapa perusahaan kecil lainnya yang juga memproduksi nikel namun jumlahnya tidak signifikan. ANTAM mengolah nikel menjadi feronikel (paduan besi dengan nikel) dan dipakai oleh industri elektronik maupun rumah tangga. Pemakaian terbesar nikel adalah industri stainless steel dan logam campuran. Keduanya menyerap hampir 90% dari pasokan nikel.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

2

Oleh sebab itu, kami memilih PT ANTAM sebagai tempat kerja praktek dengan harapan akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang lebih tentang penambangan nikel.1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari kerja praktek kami untuk mengamati serta mempelajari langsung proses penambangan dan kegiatan-kegiatan penunjangnya di PT ANTAM Tbk (Persero) UBPN Sultra.

Tujuan kerja praktek kami adalah seperti berikut :

1. Mengetahui proses dan metode pertambangan yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk UBPN Sultra.

2. Menghitung produksi raw ore dan efisiensi alat produksi yang digunakan PT. Antam Tbk UBPN Sultra pada bukit Cherokee dan bukit Humvee di bulan Agustus.

3. Mengetahui tahap-tahap pengolahan bijih nikel menjadi ferronikel.

1.3 KEGIATAN KERJA

Kegiatan kerja yang akan dilakukan dalam kerja praktek ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Mencari serta membaca literatur yang berkaitan dengan kegiatan kerja yang dilakukan.

2. Orientasi Lapangan

Pada tahap ini peserta kerja praktek dikenalkan dengan lingkungan kerja, tempat kerja, lingkungan sekitar, dan pembimbing kerja praktek dari PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Sultra.

3. Kegiatan Lapangan

yaitu mengamati dan mengerjakan kegiatan secara langsung di lapangan dan mengambil data dari lapangan. Data yang diambil menyesuaikan dengan kerja praktek yang dilakukan di lapangan dan arahan dari pihak PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Sultra selaku pembimbing kami. Tidak mengabaikan pula pentingnya data dokumentasi dari lapangan sehingga patut menjadi salah satu prioritas dalam kerja lapangan nantinya seperti foto (alat berat, dump truk, kegiatan penambangan, muat, angkut, dll).

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

3

3. Penyusunan LaporanPada tahap ini dilakukan penglahan data dari data yang diperoleh di lapangan dan pembuatan laporan hasil kerja praktek yang kemudian akan dipresentasikan pada seminar kerja praktek di Teknik Pertambangan Unisba.

1.4 SISTEMATIS PENULISAN

Sistematika penulisan dalam pembuatan laporan kerja praktek di PT ANTAM

(Persero) Tbk UBPN Sultra ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan laporan.

BAB II TINJUAN UMUM

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, lokasi dan kesampaian daerah kegiatan, keadaan penduduk serta keadaan sekitar lokasi kegiatan.

BAB III TEORI DASAR

Dalam bab ini membahas mengenai literatur dasar yang berkaitan dengan kegiatan kerja praktek yang dilakukan.

BAB IV KEGIATAN LAPANGAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek di PT ANTAM (persero) Tbk UBPN Sultra.

BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISA

Dalam bab ini menjelaskan tentang data hasil kegiatan yang didapat pada saat melakukan kerja praktek di PT ANTAM (persero) Tbk UBPN Sultra.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang inti-inti kegiatan kerja praktek di PT ANTAM (persero) Tbk UBPN Sultra serta pendapat dan gagasan untuk pihak perusahaan dari penulis seputar judul yang digunakan.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

4

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

PT ANTAM (Persero) Tbk. UBPN Sultra yang berlokasi di Pomalaa, Kabupaten Kolaka merupakan perusahaan tambang milik Negara yang sejak tahun 1909 telah beroperasi. Wilayah penambangan PT ANTAM (Persero) Tbk. UBPN Sultra terbagi menjadi 3 yakni bagian utara, tambang bagian tengah, tambang bagian selatan dan pulau Maniang.

Bijih Nikel di Pomalaa pertama kali ditemukan oleh E.C. Abendanon pada Tahun 1909. Dan pada tahun 1934, mulai dilaksanakan eksplorasi oleh Oost Borneo Maatschappij dan Bone Tole Maatschappij ditemukan endapan bijih nikel berkadar 3.00% sampai 3.5%. Tahun 1942 – 1945, pada perang dunia ke- II Sumitomo Metal Meaning Co mengolah bijih nikel menjadi “matte”, tetapi belum diekspor karena Jepang dihancurkan oleh Amerika Serikat setelah Indonesia merdeka.

Tahun 1957, berdiri suatu perusahaan swasta yang bernama NV. PERTO yang mengekspor stock bijih nikel yang sudah ada ke Jepang. Pada Tahun 1960, sesuai dengan PP No. 29 dan Undang-Undang Pertambangan No. 37 tahun 1960 maka berdiri PT Pertambangan Nikel Indonesia (PNI) yang merupakan perusahaan pemerintah daerah.

Dan pada akhir tahun 1962 BPU Pertambun menandatangani kontrak dengan Sulawesi Nikel Development Corporation Limited (SUNIDECO) dan Jepang yang menyelidiki bantuan kredit berupa hasil bijih nikel yang diekspor ke jepang. Pada Tahun 1968, berubah status menjadi Perusahaan Negara Aneka Tambang.

Untuk memperpanjang jangka waktu penambangan Nikel di Pomalaa serta mengingat cadangan bijih Nikel Laterit kadar rendah (<1.82% Ni) yang dapat dimanfaatkan cukup besar sedangkan bijih Nikel Laterit berkadar tinggi (>2.30% Ni) semakin menipis jumlah cadangannya. Maka pada tanggal 5 Juni 1969, dilakukan usaha pendirian pabrik di Pomalaa Kabupaten Kolaka. Dan

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

5

berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1968, PT Pertambangan Nikel Indonesia, PN Perbaki Kijang berubah nama menjadi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. UBPN Sultra.2.2 LOKASI DAN KESAMPAIAN DAERAH

Lokasi penambangan bahan galian bijih nikel yang dilakukan oleh PT. AnekaTambang Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara, secara administrasi terletak di Daerah Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara. Secara

geografis terletak pada - -

Lokasi kerja praktek dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat ke Kolaka dari Kendari. Ibukota Propinsi Sulawesi kan

dapat juga ditempuh dari Makassar melewati Teluk Bone di penyeberangan Bajoe berjarak ± 178 km dari Makassar, melalui jalur udara ditempuh selama ± 50menit dari bandara Hasanuddin Makassar sampai Bandara Sangia Nibandera yang terletak di kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yang berjarak ± 25 km ke kecamatan Pomalaa.

2.3 LINGKUNGAN DAERAH

2.3.1 Keadaan Daerah Sekitar

Keadaan daerah sekitar PT. Antam (wilayah pomalaa) umumnya adalah gunung, perbukitan dan beberapa sungai yang menunjang kebutuhan warga seperti persawahan dan lainnya. PT. Antam berdekatan dengan laut yang diperkirakan luasnya mencapai ± 15.000 Km².

2.3.2 Penduduk

Penduduk sekitar PT. Antam adalah masyarakat asli dan pendatang. Adapun masyarakat asli daerah sekitar PT. Antam adalah masyarakat suku bugis, tolaki dan toraja. Masyarakat pendatang lainnya berasal dari pulau jawa, sumatra dan lainnya. Penduduk sekitar sebagian besar adalah karyawan PT. Antam serta Mitra Kerja dan sebagian kecil lainnya membuka warung, tempat makan, dan lainnya. Penduduk asli yang awalnya petani, tambak udang,

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

6

berkebun sudah banyak yang beralih menjadi karyawan PT. Antam dan Mitra Kerja2.3.3 Iklim

Wilayah PT. Antam yang terletak di Kabupaten Kolaka berada di sekitar garis Khatulistiwa dan dekat dengan laut memiliki suhu maksimum 31° dan suhu minimum 12° dengan suhu rata-rata 24°-28°.

2.3.4 Flora dan Fauna

Vegetasi daerah sekitar ditumbuhi dengan vegetasi primer dan vegetasi sekunder. Vegetasi primer adalah tumbuh-tumbuhan yang sudah sejak awal ada dan belum terganggu aktivitas pertambangan dan pabrik. Vegetasi primer yang tumbuh didaerah ini diantaranya kayu angin, kayu besi, belimbing bajo, melinjo, jambu mete dan coklat yang menjadi tanaman khas yang dibudidayakan rakyat sekitar.

Sedangkan vegetasi sekunder adalah tumbuh-tumbuhan yang ditanam ulang karena gangguan dari aktivitas pertambangan, antara lain tumbuhan seperti jati super, akasia, jati putih, pohon bakau dan lainnya.

Fauna yang dijumpai di sekitar daerah kerja lokasi PT. Antam seperti anoa, sapi, kambing gunung, ular, beberapa macam aves dan lainnya. Hal tersebut menunjukan binatang masih bisa hidup di sekitar area pertambangan dan industri PT. Antam.

2.3.5 Sosial

Beberapa kegiatan sosial yang dilakukan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Antam antara lain memberikan fasilitas SD, SMP, SMA serta fasilitas penunjang lainnya seperti tempat beribadah dan bantuan dalam bentuk lain di Pomalaa membuat hubungan antara masyarakat pendatang, masyarakat asli dan pihak perusahaan berlangsung sangat baik, terlihat sikap saling menghargai antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Pembangunan fasilitas olahraga dan perbaikan jalan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Kehadiran PT. Antam di Pomalaa dapat memaksimalkan kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut serta turut andil dalam memajukan pembangunan daerah sekitar.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

7

2.4 KEADAAN GEOLOGI REGIONAL

Endapan nikel laterit merupakan hasil pelapukan lanjut dari batuan ultramafik pembawa Ni-Silikat. Umumnya terdapat pada daerah dengan iklim tropis sampai dengan subtropis. Pengaruh iklim tropis di Indonesia mengakibatkan proses pelapukan yang intensif, sehingga beberapa daerah di Indonesia bagian timur memiliki endapan nikel laterit.

Konsentrasi unsur nikel pada endapan nikel laterit dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni batuan dasar, iklim, topografi, air tanah, stabilitas mineral, mobilitas unsur serta kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat kelarutan mineral. Denga control dari beberapa factor tersebut akan terbentuk tiga jenis tipe laterit yaitu hidrosilikat, oksida, dan lempung silikat.

2.4.1 Geomorfologi

Daerah kerja praktek pomalaa umumnya merupakan perbukitan yang memanjang dari timur laut sampai barat daya. Pada setiap perbukitan terlihat percabangan yang membentuk perbukitan-perbukitan yang lebih kecil. Perbukitan ini ialah bagian dari Pegunungan Mekongga.

2.4.2 Struktur Regional

Struktur geologi merupakan penunjang pelapukan yang menjadi salah satu factor pembentukan endapan nikel laterit. Struktur local daerah kerja praktek berpengaruh besar dalam pendistribusian unsur-unsur pada profil kimia di daerah tersebut. Struktur kekar berkembang secara intensif pada satuan peridotit dengan intensitas yang berbeda-beda. Struktur kekar yang berkembang menjadi salah satu media pelapukan dan secara intensif menghasilkan pengkayaan unsur-unsur nikel laterit.

Pada batuan ultramafik kekar-kekar tersebut diisi oleh mineral-mineral sekunder yang tidak stabil sebagai hasil pelarutan mineral primer dari batuan ultramafic tersebut seperti garnierite, serpentin, dan oksida besi. Pada daerah kerja praktek intensitas kekar yang berbeda-beda mempengaruhi tingkat pelapukan dan pengayaan unsur Ni serta unsur-unsur lain pada profil laterit. Daerah dengan tingkat intensitas kekar lebih tinggi akan mempunyai zona penambahan bijih yang lebih tebal jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki intensitas yang lebih rendah. Perbedaan intensitas ini yang menjadi faktor ketidakseragaman pengayaan unsur pada profil laterit.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

8

2.4.3 TopografiPada umumnya, keadaan topografi di daerah kerja praktek Pomalaa berupa perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi antara 50 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Perbedaan terjadi pada tambang utara dan selatan. Pada tambang selatan perbukitan cenderung lebih curam dan bergelombang sedangkan tambang utara perbukitan lebih landau dan cenderung datar.

2.5 WILAYAH PENAMBANGAN

PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Pomalaa saat ini memiliki 4 Izin Usaha Penambangan (IUP) yakni tambang utara, tambang tengah, tambang tengah dan Pulau Maniang. Masing-masing IUP tersebut terdiri dari beberapa bukit. Namun untuk saat ini aktivitas penambangan tidak berjalan optimal dikarenakan kebijakan pemerintah terkait UU. No 4 tahun 2009 yang melarang kegiatan ekspor raw ore. Oleh karena itu, penambangan dilakukan pada tambang utara dan selatan saja. Total luas IUP yang dimiliki oleh PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Sultra adalah 6323.5 Ha.

Tabel 2.1.

Wilayah IUP PT ANTAM (persero) Tbk UBPN Sultra

Wilayah Penambangan IUP Luas (Ha)

Tambang Utara IUP WSPM 016 1,954

Tambang Tengah IUP WSPM 014 2,712

Tambang Selatan IUP WSPM 015 584.3

IUP WSPM 017 878.2

Pulau Maniang IUP WSPM 003 195

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

9

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Nikel adalah salah satu logam yang banyak dimanfaatkan di seluruh dunia. Nikel adalah logam yang keras, namun daoat dibentuk, tahan karat dan sifat pembawaannya (kimia dan fisika) dapat bertahan pada suhu yang ekstrim. Nikel banyak digunakan untuk melapisi logam lain sehingga mengkilap dan tahan karat. Nikel banyak digunakan dari bahan baku mobil, uang logam kebanyakan produk metal lainnya.

Sumber : Mine Production PT. ANTAM Tbk UBPN Sultra Foto 3.1

Produk Nikel (shot)

Nikel jarang digunakan secara tunggal, biasanya nikel dicampur dengan logam-logam lain dalam kegunaannya. Campuran beberapa logam tersebut biasanya mempunyai sifat atau kelebihan yang tidak dimiliki logam lainnya.

Laterite berarti endapan yang kaya dengan iron-oxide. Nikel laterite merupakan mineral biji yang terbentuk dari proses pelapukan lanjutan dari batuan ultramafik pembawa Ni-silikat yang terbentuk dalam suatu singkapan tunggal. umumnya terdapat pada daerah yang beriklim tropis samapai subtropis. batuan pembawanya dunite dan peridotite, unsur nikel tersebut terdapat dalam kisi-kisi kristal mineral olivin dan piroksin sebagai hasil subtitusi terhadap atom Fe dan Mg.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

10

Proses pembentukan nikel laterite dipengaruhi oleh beberapa fator yaitu batuan dasar, iklim, topografi, airtanah, stabilitas mineral, struktur, mobilitas unsur, waktu dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat kelarutan mineral. Indonesia termasuk negara yang beriklim tropis sehingga termasuk penghasil nikel terbasar didunia.3.1 GENESA BAHAN GALIAN NIKEL LATERIT

Laterit berasal dari bahasa latin yaitu Later, yang artinya bata atau membentuk bongkah-bongkah yang tersusun seperti bata atau tanah laterit tersusun oleh fragmen-fragmen batuan yang menganbang diantara matriks, seperti bata diantara semen.

Endapan nikel laterit merupakan endapan hasil pelapukan lateritik batuan induk ultramafik (peridotit, dunit, serpentin) yang mengandung Ni dengan kadar tinggi, media pelapukan tersebut berupa air hujan, suhu, kelembaban dan topografi.

Garnierit (nikel hidrosilikat) merupakan mineral/batuan pembawa nikel yang berwarna hijau terang sampai gelap, variasi yang kaya hijau berisi lebih banyak nikel.

Kedalaman endapan nikel laterit di Pomalaa berkisar 10 m – 15 m mengikuti topografi terbentuknya endapan. Sebagai pentunjuk awal adanya endapan nikel Pomalaa ditandai dengan tumbuhnya tanaman seperti : belimbing bajo dan kayu angin (sejenis cemara). Jika ditumbuhi tanaman kayu besi (tanaman keras) menadakan sudah berkurangnya atau tidak ada endapan nikel. 3.1.1 Batuan asal

Batuan asal merupakan syarat utama terbentuknya nikel laterit. Nikel banyak terbentuk di batuan ultrabasa yang lapuk akibat perubahan iklim dan lainnya. Dalam hal ini batuan ultrabasa banyak mengandung mineral-mineral tidak stabil seperti olivine dan piroksen. Batuan pembawa unsur nikel tersebut merupakan modal awal untuk terbentuknya endapan bijih nikel.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

11

Sumber : Mine Production PT. ANTAM Tbk UBPN SultraFoto 3.2

Mineral Pembawa Nikel 3.1.2 Iklim

Pembentukan nikel laterit di daerah Pomalaa didukung dengan iklim tropis yang dimiliki daerah tersebut. Iklim tropis berdampak terhadap adanya musim kemarau dan musim hujan dimana akan timbul perbedaan pada tinggi permukaan air tanah. Turun-naiknya air tanah membuat akumulasi dan terpisahnya unsur-unsur. Perbedaan temperatur yang diakibatkan oleh iklim juga membuat rekahan pada tanah yang menjadi jalan masuk air sehingga mempermudah proses kimia yang terjadi.

3.1.3 Struktur

Nikel biasa terbentuk pada batuan beku, pada batuan tersebut banyak terdapat kekar yang menjadi jalan masuk larutan hidrotermal pembawa mineral-mineral logam sehingga terjadi pengayaan. Selain hal tersebut kekar pada batuan beku juga membantu jalan masuk air yang mengakibakan proses kimia terjadi pada batuan tersebut, karena batuan beku biasanya mempunyai permeabilitas yang kecil sehingga sangat susah untuk air dapat masuk.

3.1.4 Topografi

Derah tambang utara (bukit cheeroke dan ranger) mempunyai profil yang berbeda dengan daerah tambang selatan (bukit triton). Daerah utara mempunyai keadaan topografi yang agak landai. Hal tersebut berpengaruh pada laju air yang relatif lambat sehingga cenderung lebih besar kesempatan air untuk melapukan batuan dengan masuk kedalam celah-celah dari kekar batuan tersebut.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

12

Sedangkan bagian selatan dengan karakter topografi yang berbukit cenderung membuat run off air cepat. Hal tersebut dapat dilihat dari profil daerah tambang bukit selatan yang lebih sering dijumpai boulder-boulder.3.1.5 Waktu

Proses pembentukan nikel tentu membutuhkan waktu yang lama. Pergantian siang malam membuat batuan mengembang dikala siang dan mengerut dikala malam saat udara lebih dingin. Namun proses tersebut membutuhkan waktu berkelanjutan yang sangat lama hingga batuan tersebut terlapukan.

3.2

ZONASI NIKEL LATERIT

Sumber : http://nadiamugni.wordpress.com

Gambar 3.1 Zonasi Nikel

Secara garis besar zonasi nikel terbagi menjadi lima zona, yaitu :

1. Top Soil pada bagian ini tanah sudah mengandung nikel hanya biasanya kandungan nikel maupun besinya tidak banyak. Untuk nikel biasanya hanya sekitar < 1,1 % dan untuk besinya sekitar < 30 %. Pada daerah ini ketebalan bervariasi di sekitar 1-3 meter. Biasanya tanah yang mengandung nikel berwarna merah tua dengan tumbuhan yang khas, yaitu tumbuhan yang tidak tumbuh besar atau kerdil.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

13

2. Limonit pada zona ini sangat melimpah unsur-unsur logamnya seperti Fe,Al, Cr, Ti, Mn dan Co. Pada zona ini kandungan Fe sagat tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada zona ini banyak ditemukan mineral-mineral pembawa unsur Fe seperti Gotit. Selain Fe juga ditemukan mineral Mg namun dalam jumlah sedikit. Hal tersebut dikarenakan Mg terbawa oleh mineral seperti olivin yang jarang namun ada dalam zona ini. Unsur Ni sendiri tidak banyak ditemukan pada zona ini ( 1,2 – 1,5 %). Hal tersebut terjadi karena unsur tersebut memiliki kelarutan yang terbatas (limited solubility). Hal tersebut mengakibatkan unsur nikel terlarut ke dalam zona yang lebih dalam dari zona limonit. Dasar klasifikasi zona limonit seperti yang dipaparkan Golightly (1981) yaitu : Fe (>25 %), MgO (<5 %) dan Ni (<1,5%). Pada kegiatan dilapangan bukit CRK dan RGR kadar Ni pada zona ini berkisar antara 1,3 – 1,5 % terkadang juga ditemukan dengan kadar 1,8 % namun tidak sering. Secara visual di lapangan zona ini berwarna coklat kemerahan sampai coklat tua dengan ukuran butir pasir pasir halus

3. Saprolit pada zona ini mulai terlihat peningkatan kadar Ni (>1,5%) dan penurunan kadar Fe (<25%). Unsur Ni pada zona saprolit biasanya terakumulasi pada zona saprolit dengan hidrosilika seperti garnierit, mineral lain seperti olivin dan serpentinit yang juga banyak ditemukan pada zona ini. Klasifikasi zona saprolit menurut Golightly (1972) : Fe (<25%), MgO (>5%), dan Ni (>1,5%). Namun klasifikasi ini tidak selalu berlaku pada keadaan sebenarnya karena di lapangan banyak anomali yang terjadi, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Perbedaan pada tiap daerah juga menyebabkan kandungan unsur-unsur akan berbeda, namun klasifikasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk zona saprolit. Pada keadaan dilapangan setelah diuji kadar nikelnya, pada zona ini beragam dengan kadar nikel lebih dari 1,5%, terkadang ditemukan beberapa zona dengan kadar hingga 3%. Zona ini terlihat secara visual di lapangan berwarna coklat kekuningan hingga coklat. Ukuran butir pada zona ini lebih besar dari zona sebelumnya, terlihat seperti pelapukan yang tidak sempurna karena kadang masih ditemukan boulder-boulder yang berukuran kerakal hingga bongkah. Dilapangan saprolit terbagi menjadi beberapa zona, diantaranya zona saprolit yang sudah benar-benar terlapukan (early

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

14

saprolite, zona saprolit dengan batuan kerakal (rocky saprolite), dan zona saprolit yang mengandung banyak bongkah (saprock).

4. Boulder zona ini merupakan transisi dari saprolit menuju bedrock. Pada daerah ini kandungan nikel mulai turun. Namun tidak tertutup kemungkinan ditemukan kembali saprolit setelah zona ini.

5. Bedrock susunan kimia pada zona ini masih sama dengan batuan pembawa unsur Nikel. Pada lokasi kerja batuan dasar didominasi oleh batuan Dunit. Unsur yang banyak terkandung dalam batuan ini adalah Mg. Keberadaan Fe dan Ni mulai berkurang, hal tersebut dikarenakan pada batuan dasar tersebut banyak ditemukan mineral-mineral penyusun batuan seperti olivin, piroksen, dan serpentin. Secara megaskopis batuan dasar ini masih segar dengan tingkat pelapukan rendah, kompak, dan memperlihatkan struktur batuan bekunya.

3.3 KEGIATAN PERTAMBANGAN

Usaha pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang mengusahakan suatu bahan galian berharga dari proses pengambilan sampai pemasarannya. Kegiatan-kegaitan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, persiapan penambangan, proses penambangan, serta pengolahan bahan galian hingga bahan galian tersebut dapat bermanfaat bagi umat manusia.

3.3.1 Penyelidikan Umum

Penyelidikan umum atau dengan kata lain prospeksi ialah kegiatan mencari, menyelidiki dan menemukan keberadaan atau indikasi adanya bahan galian yang berharga dan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan langkah awal dari proses pertambangan dan diharapkan dari kegiatan ini dapat menggambarkan potensi suatu bahan galian.

Jika pada tahap prospeksi ini tidak ditemukan adanya cadangan bahan galian yang berprospek untuk diteruskan sampai ke tahapan eksplorasi, maka kegiatan ini harus dihentikan. Apabila tetap diteruskan akan menghabiskan dana secara sia-sia. Sering juga tahapan prospeksi ini dilewatkan karena dianggap sudah ditemukan adanya indikasi atau tanda-tanda keberadaan bahan galian yang sudah langsung bisa dieksplorasi.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

15

3.3.2 EksplorasiEksplorasi merupakan pengembangan dari kegiatan penyelidikan umum dengan bertujuan untuk mengetahui informasi-informasi yang lebih detail mengenai suatu endapan bahan galian. Informasi tersebut dapat berupa sebaran, letak kedudukan, kualitas dan kuantitas, dimensi, hingga analisa tentang lingkungan sekitar endapan bahan galian tersebut.

Kegiatan eksplorasi secara umum mencari suatu ketidaknormalan atau biasa disebut anomali pada daerah yang diduga memiliki endapan berharga. Anomali tersebut menjadi indikasi telah terjadinya suatu proses pembentukan material tertentu yang mungkin banyak memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan eksplorasi ini juga sangat membantu kegiatan revegetasi karena dapat diketahui dan dikenali komponen ekosistem sebelum lahan ditambang.

Dalam kegiatan eksplorasi terdapat klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan. Klasifikasi tersebut ditentukan oleh hasil masing-masing tahap penyidikan. Klasifikasi tersebut juga digunakan dalam evaluasi ekonomi endapan mineral yang dikeluarkan oleh U.S Bereau of Mines (USBM) dan U.S Geological Survey (USGS). Dijelaskan bahwa sumber daya ialah konsentrasi suatu material atau endapan bahan galian secara alami yang memiliki potensi ekonomi untuk dimanfaatkan secara luas namun belum dapat ditentukan keuntungannya. Sumber daya dibatasi oleh informasi lingkungan, masyarakat, budaya dan social lingkungan sekitar serta izin yang akan digunakan. Sedangkan cadangan merupakan bagian dari sumber daya yang telah dapat ditentukan keuntungannya sehingga dapat diekstrak pada saat ini. Berikut ialah tahap-tahap penyidikan dan klasifikasi secara umum.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

16

Diagram 3.1

Tahap-tahap Penyelidikan dan Klasifikasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral

Tahap-tahap penyelidikan diatas masing-masing memiliki standar berbeda yang menentukan tingkat keyakinan terhadap informasi bahan galian yang diselidiki. Secara umum langkah kegiatan yang dilakukan pada tahap-tahap tersebut ialah sebagai berikut.

a. Prospeksi

Kegiatan yang dilakukan ada tahap ini ialah menyelidiki hasil kegiatan sebelumnya yakni penyelidikan umum yang telah dilakukan. Dengan melanjutkan penyelidikan melalui informasi-informasi regional yang ada. Informasi tersebut dapat bersumber dari peta geologi regional, peta sebaran yang telah ada sebelumnya atau dengan peta topografi. Informasi dapat digali sedalam-dalamnya melalui anomali yang terlohat secara tidak langsung pada peta. Selain informasi dari peta dapat juga dilakukan penyelidikan terhadap arsip-arsip yang telah ada sebelumnya.

b. Eksplorasi Umum

Pada tahap ini mulai dilakukannya aplikasi teknik-teknik eksplorasi untuk mendapatkan data-data atau bukti fisik secara langsung. Kegiatan dapat berupa penyelidikan langsung dilapangan setelah ditentukan daerah yang

Prospeksi Sumber Daya Tereka

Eksplorasi Umum Sumber Daya Terunjuk

Eksplorasi Rinci Sumber Daya Terukur

Belum Layak Cadangan terkira

Layak Cadangan terbukti

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

17

diduga memiliki potensi endapan berharga. Daerah tersebut ditentukan dalam tahap sebelumnya. Penyelidikan dilapangan berupa pemetaan geologi local, meneliti anomaly yang ada, pengambilan peconto, serta pembuatan sumur uji (test pit). Data dari kegiatan-kegiatan tersebut dianalisa lalu outputnya berupa informasi kualitas dan kuantitas bahan galian. Penyelidikan juga dilakukan dengan metoda geofisika, geokimia, geolistrrik. Metoda tersebut memanfaatkan sifat dasar material yang berbeda-beda. Dari sifat yang berbeda tersebut dapat diteliti kualitas dan kuantitas bahan galian melalui prinsip-prinsip fisika dan kimia.c. Eksplorasi Rinci

Tahap eksplorasi rinci merupakan proses penyelidikan yang lebih detail. Perbedaan yang mendasar terdapat pada ketelitian kegiatan yang dilakukan. Ketelitian didapatkan dari kerapatan pemboran eksplorasi yang dilakukan, pengambilan perconto yang lebih banyak, serta uji test pit yang lebih teliti.

d. Cadangan Terkira dan Terbukti

Cadangan seperti yang telah dijelaskan pad poin sebelumnya terbagi atas 2 yakni terkira dan terbukti. Cadangan terkira berupa sumberdaya mineral terunjuk dan sebagian terukur yang tingkat keyakinan geologinya masih rendah berdasarkan studi kelayakan tambang. Cadangan terbukti ialah sumberdaya mineral terukur yang berdasarkan studi kelayakan telah memenuhi syarat sebagai bahan galian yang layak untuk ditambang secara ekonomi saat penyelidikan dilakukan.

3.3.3 Studi Kelayakan

Merupakan tahapan akhir dari rentetan penyelidikan awal yang dilakukan sebelumnya sebagai penentu apakah kegiatan penambangan endapan bahan galian tersebut layak dilakukan atau tidak. Dasar pertimbangan yang digunakan meliputi pertimbangan teknis dan ekonomis dengan teknologi yang ada pada saat ini, dan dengan memperhatikan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup. Bila tidak atau belum layak maka data tersebut diarsipkan.

Feasibility Study (Studi Kelayakan) Merupakan kegiatan untuk menghitung dan mempertimbangkan suatu endapan bahan galian ditambang dan atau diusahakan secara menguntungkan. Sebelum kegiatan perencanaan dan

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

18

perancangan tambang diperlukan kegiatan study kelayakan yang menyajikan beberapan informasi :1. Pendahuluan, ringkasan, pengertian-pengertian

2. Umum : lokasi, iklim, topografi sejarah, kepemilikan, status lahan, transportasi, dll

3. Permasalahan lingkungan : kondisi kini, baku, permasalahan yang perlu dilindungi, reklamasi lahan, study khusus, perizinan.

4. Faktor geologi : keberadaan endapan, genesa, struktur, mineralogy dan petrografi.

5. Cadangan bahan galian : prosedur eksplorasi, penemuan bahan galian, perhitungan jumlah cadangan, dan kadar rata-rata.

6. Perencanaan tambang : development, dan eksploitasi 7. Pengolahan : fasilitas ditempat yang diperlukan

8. Bangunan dipermukaan : lokasi dan perencanaan konstruksi

9. Fasilitas pendukung : listrik, pengadaan air, jalan masuk, lokasi tanah buangan, perumahan, dll

10. Karyawan : tenaga kerja dan staff

11. Pemasaran : survey ekonomi terhadap permintaan dan penawaran, harga kontrak jangka panjang, lahan pengganti, dll

12. Biaya : perkiraan biaya development dan biaya eksploitasi baik langsung tidak langsung dan biaya keseluruhan, biaya pengolahan, transportasi, peleburan, dll

13. Evaluasi ekonomi : evaluasi cadangan, klarifikasi cadangan dan sumber daya alam

14. Proyeksi keuntungan : perhitungan keuntungan minimal (margin) yang didasarkan pada kisaran COG dan harga

3.3.4 Persiapan Penambangan

Persiapan/konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum operasi penambangan dilakukan. Pekerjaan tersebut seperti pembuatan akses jalan tambang, pelabuhan, perkantoran, bengkel, mes karyawan, fasilitas komunikasi dan pembangkit listrik untuk keperluan kegiatan penambangan, serta fasilitas pengolahan bahan galian.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

19

3.3.5 Proses PenambanganProses yang dimaksud ialah proses membebaskan dan mengambil endapan bahan galian dari dalam kulit bumi yang kemudian menuju proses selanjutnya untuk dapat dimanfaatkan. Untuk mendapatkan hasil penambangan yang baik dilakukan beberapa metoda penambangan. Pemilihan metoda penambangan tersebut didasari beberapa faktor yakni :

a) Karakteristik endapan bahan galian

b) Karakteristik geologi dan hidrogeologi daerah sekitar rencana pertambangan

c) Kondisi geoteknik yang berlaku pada daerah rencana pertambangan d) Pertimbangan ekonomi

e) Faktor teknologi yang dapat digunakan f) Kondisi lingkungan sekitar

Umumnya pada tambang terbuka lebih sederhana daripada tambang bawah tanah. Tambang terbuka dinilai lebih ekonomis dan cocok untuk tipe endapan yang mendatar, memiliki dip endapan yang cenderung landai, serta stripping ratio yang kecil. Berikut ialah tahapan operasi tambang terbuka secara umum.

3.3.5.1 Pembersihan Lahan (Land Clearing)

Pembersihan lahan yang dimaksud pada proses ini dimaksudkan untuk membebaskan daerah yang akan ditambang dari semak-semak, pepohonan, bongkah-bongkah yang dapat megganggu proses selanjutnya. Selain itu top soil juga dikupas lalu ditimbun pada suatu tempat dengan tujuan dapat digunakan kembali pada tahap reklamasi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan :

Tenaga manusia yagn menggunakan peralatan sederhana seperti kapak, gergaji, cangkut dsb.

Menggunakan alat-alat mekanis seperti bulldozer dan excavator backhoe

3.3.5.2 Pengupasan Tanah Penutup (Stripping Overburden)

Pengupasan tanah penutup dimaksudkan untuk membuang tanah penutup (overburden) agar endapan bahan galiannya terkupas dan mudah untuk ditambang. Ada beberapa macam cara pengupasan tanah penutup yang banyak diterapkan, yaitu :

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

20

a. Back filling digging methodPada cara ini tanah penutup dibuang ke tempat yang endapan bijih atau batubaranya sudah digali. Peralatan yang banyak digunakan adalah power shovel atau dragline. Bila digunakan hanya satu buah peralatan mekanis, power shovel atau dragline saja, disebut single stripping shovel/dragline dan bila menggunakan lebih dari satu buah power shovel/dragline disebut tandem stripping shovel/dragline. Cara back filling digging method cocok untuk tanah penutup yang :

Tidak diselingi oleh berlapis-lapis endapan batubara atau endapan bijih (satu lapis).

Material atau batuannya lunak. Letaknya mendatar (horizontal). b. Benching system

Pada pengupasan tanah dengan sistem jenjang (benching system) ini pada waktu mengupas tanah penutup sekaligus sambil membuat jenjang. Sistem ini cocok untuk :

Tanah penutup yang tebal.

Bahan galian atau lapisan batubara yang juga tebal. 3.3.5.3 Penambangan Bahan Galian

Proses produksi bahan galian dilakukan setelah ditentukannya metoda apa yang harus dipakai agar sesuai dengan target. Produksi dilakukan dengan mengekstrak bahan galian dari dalam kulit bumi sehingga dapat dipindahkan menuju proses selanutnya. Pada proses ini digunakan alat-alat mekanis agar kegiatan berjalan dengan lancer dan sesuai dengan target produksi yang ditetapkan.

3.3.6 Peralatan Tambang

Peralatan tambang yang digunakan akan selalu menjadi faktor utama keberhasilan suatu kemajuan tambang. Peralatan tambang disesuaikan dengan kondisi nyata dilapangan agar tercapainya target produksi dengan efektif dan efisien.

A. Alat Gali Muat

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

21

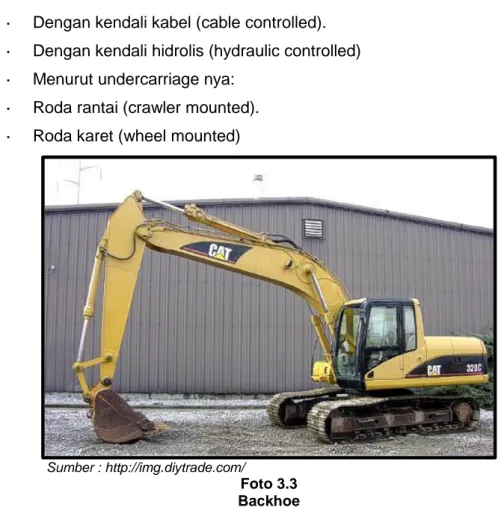

BackhoeBackhoe sering juga disebut pull shovel, adalah alat dari golongan shovel yang khusus dibuat untuk menggali material di bawah permukaan tanah atau di bawah tempat kedudukan alatnya. Galian di bawah permukaan ini misalnya parit, lubang untuk pondasi bangunan, lubang galian pipa dan sebagainya. Keuntungan beckhoe ini jika dibandingkan dregline dan clamshell ialah karena beckhoe dapat menggali sambil mengatur dalamnya galian yang lebih baik. Karena jangkauan konstruksinya, beckhoe ini lebih menguntungkan untuk penggalian dengan jarak dekat dan memuat hasil galian ke truk. Tipe backhoe dibedakan dalam beberapa hal antara lain dari alat kendali dan under carriage nya.

Menurut alat kendali:

· Dengan kendali kabel (cable controlled). · Dengan kendali hidrolis (hydraulic controlled) · Menurut undercarriage nya:

· Roda rantai (crawler mounted). · Roda karet (wheel mounted)

Sumber : http://img.diytrade.com/

Foto 3.3 Backhoe

Power Shovel

Dengan memberikan shovel attachment pada excavator, maka didapatkan alat yang disebut dengan power shovel. Alat ini baik untuk pekerjaan

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

22

menggali tanah tanpa bantuan alat lain, dan sekaligus memuatkan ke dalam truk atau alat angkut lainnya. Alat ini juga dapat untuk membuat timbunan bahan persediaan (stock pilling). Pada umumnya power shovel ini dipasang di atas crawler mounted, karena diperoleh keuntungan yang besar antara lain stabilitas dan kemampuan floatingnya. Power shovel di lapangan digunakan terutama untuk menggali tebing yang letaknya lebih tinggi dari tempat kedudukan alat. Macam shovel dibedakan dalam dua hal, ialah shovel dengan kendali kabel (cable controlled), dan shovel dengan kendali hidrolis (hydraulic controlled). Cara Kerja/Power Shovel pada dasarnya gerakan-gerakan selama bekerja dengan shovel ialah:· maju untuk menggerakkaa dipper menusuk tebing · mengangkat dipper/bucket untuk mengisi

· mundur untuk melepaskan dari tanah/tebing · swing (memutar) untuk membuang (dump) · berpindah jika sudah jauh dan tebing galian, dan · menaikkan/menurunkan sudut boom jika diperlukan

Sumber : http://img.diytrade.com/

Foto 3.3 Backhoe

Wheel Loaders

Wheel loader adalah alat berat mirip dozer shovel, tetapi beroda karet (ban), sehingga baik kemampuan maupun kegunaannya sedikit berbeda. Wheel

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

23

Loader menggunakan ban sebagai penggeraknya yang memudahkan mobilitas dan juga fungsi articulate yang memberikan ruang gerak fleksibel . Wheel loader merupakan alat yang dipergunakan untuk pemuatan material kepada dump truck dan sebagainya. Sebagai prime mover loader menggunakan tracktor. Disini dikenal dua macam loader (ditinjau dari prime movernya), yakni :a. Loader dengan penggeraknya crawler tractor atau disebut track cavator. b. Loader dengan penggeraknya crawler tractor atau disebut wheel tractor

Wheel loader didapat dengan menambahkan bucket container yang dipasang dibagian depan. Loader dibuat kebanyakan dengan kendali hidrolis yang dilengkapi dengan tangan-tangan (arms) yang kaku untuk mengoperasikan bucketnya. Ukuran dari bucket bervariasi antara ¼ cuyd sampai dengan 25 cuyd kapasitas munjung terbesar. Yang biasa dipakai dan tersedia banyak adalah loader dengan ukuran bucket sampai dengan 5 cuyd. Bucket loader direncanakan untuk membongkar muatan yang mempunyai ketinggian 8 sampai 15 ft dengan ketinggian tersebut cukup untuk membongkar muatan keatas dump truck.

Sumber : http://www.engineeringintro.com/ Foto 3.4 Wheel Loaders B. Alat Angkut

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

24

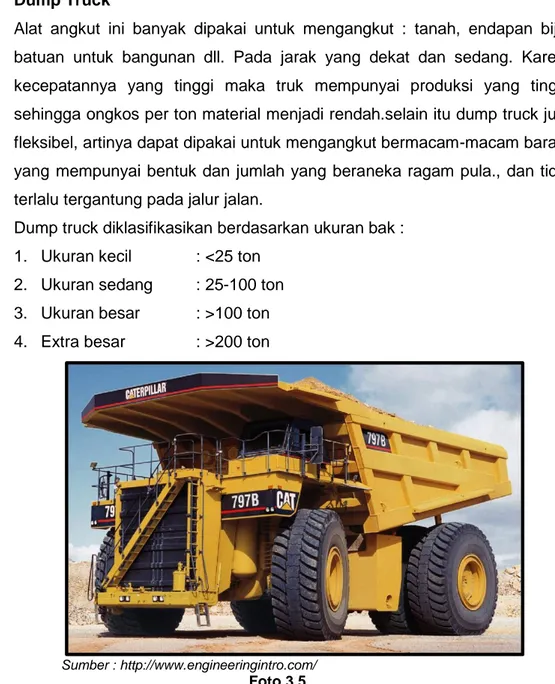

Dump TruckAlat angkut ini banyak dipakai untuk mengangkut : tanah, endapan bijih, batuan untuk bangunan dll. Pada jarak yang dekat dan sedang. Karena kecepatannya yang tinggi maka truk mempunyai produksi yang tinggi, sehingga ongkos per ton material menjadi rendah.selain itu dump truck juga fleksibel, artinya dapat dipakai untuk mengangkut bermacam-macam barang yang mempunyai bentuk dan jumlah yang beraneka ragam pula., dan tidak terlalu tergantung pada jalur jalan.

Dump truck diklasifikasikan berdasarkan ukuran bak : 1. Ukuran kecil : <25 ton

2. Ukuran sedang : 25-100 ton 3. Ukuran besar : >100 ton 4. Extra besar : >200 ton

Sumber : http://www.engineeringintro.com/ Foto 3.5 Dumptruck

Belt Conveyor

Belt coveyer dapat digunakan untuk mengangkut material baik yang berupa unit load atau bulk material secara mendatar ataupun miring, yang dimaksud dengan unit load adalah benda yang biasanya dapat dihitung jumlahnya satu-persatu.misalnya balok kantong dan lain sebagainya. Sedangkan bulk material adalah material yang berupa butir-butir bubuk atau serbuk misalnya : pasir,semen dan batu bara. Fungsi belt comveyer adalah untuk membawa

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

25

material yang diangkut dari lokasi penambangan. Belt dapat dibuat dari berbagai macam bahan, yaitu lapis tenunan benang kapas yang tebal yang biasanya membentuk carcass.Sumber : Mine Production PT. ANTAM Tbk UBPN Sultra Foto 3.6

Belt Conveyor C. Alat Gusur

Bulldozer

Bulldozer merupakan alat dorong yang paling umum digunakan dapat juga dikategorikan sebagai alat gali-angkut jarak pendek.

Kemampuan Bulldozer antara lain : a. Membabat atau menebas

b. Merintis (pioneering)

Untuk pembuatan jalan dilereng bukit, maka ada dua kemungkinan : 1. Bulldozer dapat naik keatas bukit lalu dibuat jalan dari sebelah

atas.

2. Bila tidak mungkin harus dibuat dari bawah. c. Gali angkut jarak pendek

Yaitu menggali lalu mendorong tanah galian itu kesuatu tempat tertentu, misalnya pada pembuatan jalan raya, saluran/kanal agar alat muat lebih mudah bekerja.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

26

d. Pusher LoadingYaitu membantu “scraper” dalam mengisi muatannya pada lapisan tanah kohesif.

e. Menyebarkan Material (Spreading)

Maksudnya menyebarkan material tanah ketempat-tempat tertentu dengan tebal yang dikehendaki.

f. Menimbun Kembali (Backfilling)

Yaitu pekerjaan penimbunan kembali terhadap bekas lubang-lubang galian.

g. Trimming and Sloping

Yaitu pekerjaan pembuatan kemiringan tertentu pada suatu tempat, seperti : tanggul, dam, kanal-kanal besar, tepi jalan raya, dsb.

h. Ditching

Yaitu menggali selokan atau kanal yang berbentuk V atau U.

D. Produktifitas Alat Gali Muat Angkut

Untuk mengontrol produksi suatu alat mekanis nilai produktifitasnya haruslah diketahui. Nilai tersebut menjadi acuan dalam analisa kemajuan produksi tambang. Salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk mengetahui baik buruknya hasil kerja suatu alat pemindahan mekanis adalah besarnya produksi yang dapat dicapai oleh alat tersebut. Oleh sebab itu usaha dan caranya untuk dapat mencapai produksi yang tinggi selalu menjadi perhatian yang khusus. Untuk memperkirakan dengan teliti produksi alat- alat mekanis perlu diketahui faktor-faktor yang langsung mempengaruhi hasil kerja alat-alat tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

Sifat Fisik Material

Material di alam (insitu) masih dalam keadaan padat. Apabila dilakukan penggalian, maka akan terjadi perubahan volume yang disebabkan oleh pengembangan material. Faktor yang mempengaruhi pengembangan volume tanah penutup ini adalah ukuran butir, kadar air, dan bentuk butir. Volume material yang harus dipindahkan biasanya dihitung berdasarkan keadaan insitu. Untuk menghitung produksi setiap alat-gali, alat-muat,

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

27

dan alat-angkut yang digunakan, maka besarnya faktor pengembangan (swell factor) material harus diketahui karena yang ditangani oleh alat-muat dan alat-angkut adalah material lepas hasil penggalian.Untuk menentukan nilai faktor pengembangan (swell factor) material dapat digunakan persamaan berikut :

Keterangan :

SF = Faktor pengembangan (swell factor) (%) Vi = Volume keadaan insitu (m3)

Vl = Volume keadaan loose (m3) ρi = Density insitu (ton/m3) ρl = Density loose (ton/m3)

Sifat fisik material berpengaruh terhadap :

1. Pemilihan jenis alat yang akan dipergunakan dan taksiran produksi atau kapasitas produksinya.

2. Perhitungan volume pekerjaan.

3. Kemampuan kerja alat pada kondisi material yang ada.

Jadi, dengan tidak sesuainya alat dengan kondisi material, akan menimbulkan kesulitan berupa tidak efisiennya alat yang otomatis akan menimbulkan kerugian karena banyaknya waktu yang hilang.

3.2.2 Berat Material (weight of material)

Berat material (Tabel 3.1) yang akan diangkut oleh alat-angkut dapat mempengaruhi :

1. Kecepatan kendaraan dengan HP (Horse Power) mesin yang dimilikinya.

2. Membatasi kemampuan kendaraan untuk mengatasi tahanan kemiringan dan tahanan gelinding dari jalur jalan yang dilaluinya.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

28

Oleh sebab itu berat material harus diperhitungkan pengaruhnya terhadap kapasitas alat-muat maupun alat-angkut Tahanan Gali (Digging Resistance)

Tahanan gali adalah tahanan yang dialami oleh alat-gali pada waktu melakukan penggalian material, tahanan ini disebabkan oleh :

1. Gesekan antara alat-gali dan material. Pada umumnya semakin besar kelembaban dan kekasaran butiran material, semakin besar pula gesekan yang terjadi.

2. Kekerasan material yang umumnya bersifat menahan masuknya alat- gali ke dalam material.

3. Kekasaran (roughness) dan ukuran butiran material.

4. Adanya adhesi antara material dengan alat-gali, dan kohesi antara butiran-butiran material itu sendiri.

5. Berat jenis material dan density; hal ini terutama sangat berpengaruh terhadap gali yang juga berfungsi sebagai alat-muat.

Tabel 3.1

Bobot Isi dan Faktor Pengembangan dari Berbagai Material

Macam Material Bobot isi (density lb/cu yd, insitu) Sweel faktor (in - bank correction factor) Bauksit 2700 - 4325 0.75 (75%)

Tanah Liat, kering 2300 0.85

Tanah Liat, basah 2800 - 2300 0.82 - 0.80

Antrasit (anthracite) 2200 0.74

Batubara Bituminus (bituminous coal) 1900 0.74 Bijuh Tembaga (cooper ore) 3800 0.74

Tanah Biasa, kering 2800 0.85

Tanah Biasa, basah 3370 0.85

Tanah Biasa, bercampur pasir dan kerikil (gravel) 3100 0.90

Kerikil kering 3250 0.89

Kerikil basah 3600 0.88

Granit, pecah-pecah 4500 0.67 - 0.56

Hematit, pecah-pecah 6500 - 8700 0.45 Bijih besi (iron ore), pecah-pecah 3600 - 5500 -0.45 Batu Kapur, pecah-pecah 2500 - 4200 0.60 - 0.57

Lumpur 2160 - 2970 0.83

Lumpur, sudah ditekan (packed) 2970 - 3510 0.83

Pasir, kering 2200 - 3250 0.89

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

29

Serpih (shale) 3000 0.75

Batu sabak (slate) 4590 - 4860 0.77

Sumber : Prof. Ir. Partanto Prodjosumarto,” Pemindahan Tanah Mekanis” ITB,Thn 2005

Tahanan Gelinding (Rolling Resistance)

Tahanan gelinding adalah segala gaya-gaya luar (external forces) yang berlawanan dengan gerak kendaraan yang berjalan di atas jalur jalan atau permukaan material, dengan sendirinya mengalami tahanan (rolling resistance) ini secara langsung adalah bagian ban. Tahanan gelinding ini tergantung dari banyak hal, diantaranya yang terpenting adalah :

1. Keadaan jalan, yaitu kekerasan dan kemulusan permukaan, semakin keras dan mulus atau rata jalan tersebut, semakin kecil tahanan gelinding. Macamnya material yang digunakan untuk membuat jalan tidak selalu berpengaruh.

2. Keadaan bagian kendaraan yang bersangkutan dengan permukaan jalan :

a. Kalau memakai ban karet yang akan berpengaruh adalah : ukuran ban, tekanan dan keadaan permukaan bannya, apakah masih baru atau sudah gundul, dan macam kembangan pada ban tersebut.

b. Jika memakai “crawler pull” maka keadaan dan macam “track” kurang berpengaruh, tetapi yang lebih berpengaruh adalah keadaan jalan.

Nilai tahanan gelinding (rolling resistance) dapat diketahui dengan cara perhitungan menggunkan rumus di bawah ini :

RR = W x r Keterangan :

RR = Tahanan Gelinding (kg) W = Berat Kendaraan (kg) r = Koefisien Tahanan Gelinding (Tabel 3.2)

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

30

Tabel 3.2Koefisien Tahanan Gelinding

Tipe dan Keadaan Landasan

CRR

Roda Besi Roda Ban

Rel Besi Beton

Jalan, Macadam Perkerasan Kayu

Jalan Datar, tanpa perkerasan, kering

Landasan tanah kering Landasan tanah gembur

Landasan tanah lunak Kerikil, tidak

dipadatkan Pasir, tidak dipadatkan Tanah basah, lumpur

0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.1 0.12 0.16 0.15 0.15 - - 0.02 0.03 - 0.04 0.04 0.05 0.09 0.12 0.12 0.16

Sumber : Ir.Rochmanhadi “Alat-Alat Berat Dan Penggunaanya”,Tahun 1992 Besarnya tahanan dalam “kilogram” (kg) dari “tractive pull” yang diperlukan untuk menggerakkan tiap “gross ton” berat kendaraan beserta isinya pada jalur jalan mendatar dengan kondisi jalur jalan tertentu.

Tahanan Kemiringan (Grade Resistance)

Tahanan Kemiringan adalah besarnya gaya berat yang melawan atau membantu gerak kendaraan karena kemiringan jalur jalan yang dilaluinya, tahanan kemiringan tergantung pada dua faktor :

1. Besarnya kemiringan yang biasanya dinyatakan dalam persen (%) Kemiringan 1 % berarti jalur itu naik atau turun 1 meter untuk setiap jarak mendatar sebesar 100 meter atau naik/turun 1 ft untuk setiap 100 ft jarak mendatar.

2. Berat kendaraan itu sendiri yang dinyatakan dalam “gross ton”

3. Untuk mengetahui besar tahanan kemiringan maka dapat kita hitung dengan menggunakan rumus perhitungan dibawah ini :

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

31

GR = W x %kKeterangan :

GR = Tahanan Kelandaian (grade reistance) W = Berat kendaraan (kg)

%k = Kelandaian (%)

Ketinggian dari Permukaan Air Laut atau Elevasi

Ketinggian letak suatu daerah ternyata berpengaruh terhadap hasil kerja mesin, karena mesin tersebut bekerjannya dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur udara luar. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa semakin tinggi letak suatu tempat dari permukaan air laut, semakin rendah tekanan udaranya, sehingga jumlah oksigen semakin sedikit. Berarti mesin itu kurang sempurna bekerjanya. Dari pengalaman ternyata bahwa untuk mesin 4-tak (four cycle engines), maka kemerosotan tenaga karena berkurangnya tekanan,rata-rata adalah ± 3% dari HP di atas permukaan air laut untuk setiap kenaikan tinggi 1000 ft, kecuali 1000 ft yang pertama. Untuk mesin 4-tak ada salah satu cara yang sederhana dalam menentukan HP effektif pada suatu ketinggian tertentu, yaitu HP pada keadaan baku dikalikan dengan faktor koreksi (correction factor). Besarnya faktor koreksi tersebut dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan air laut dan temperatur (Tabel 3.3)

Tabel.3.3

Faktor Koreksi Untuk bermacam-macam ketinggian dan temperatur

Ketinggian (ft) Temperatur (suhu), F 110 90 70 60 50 40 20 0 -20 0 0.954 0.971 0.991 1.000 1.008 1.018 1.039 1.062 1.085 1000 0.920 0.937 0.955 0.964 0.974 0.984 1.003 1.025 1.048 2000 0.887 0.904 0.921 0.930 0.938 0.948 0.968 0.988 1.01 3000 0.885 0.872 0.888 0.896 0.905 0.914 0.933 0.952 0.974 4000 0.825 0.840 0.856 0.865 0.873 0.882 0.859 0.918 0.938 5000 0.795 0.809 0.825 0.833 0.842 0.849 0.867 0.885 0.904 6000 0.767 0.781 0.795 0.803 0.811 0.82 0.836 0.853 0.872 7000 0.738 0.752 0.767 0.775 0.782 0.79 0.806 0.823 0.84 8000 0.712 0.725 0.739 0.746 0.754 0.762 0.776 0.793 0.811 9000 0.686 0.699 0.713 0.720 0.727 0.734 0.748 0.764 0.782 10000 0.675 0.682 0.687 0.699 0.707 0.717 0.722 0.737 0.752

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

32

E. Memperkirakan Produksi Alat MuatPengamatan terhadap gerakan dan waktu pemuatan (loading time) alat-muat meliputi berapa bagian, yaitu :

1. Waktu menggali (digging time) 2. Waktu putar/isi (swing time/loaded)

3. Waktu pengosongan/tumpah (dumping time) 4. Waktu putar/kosong (swing time/empty)

Cara Perhitungan waktu pemuatan (loading time)1 :

Lt = A + B + C + D

Keterangan :

Lt = Waktu Pemuatan (loading time) (detik) A = Waktu menggali (digging time) (detik) B = Waktu putar isi (swing time/loaded) (detik)

C = Waktu menumpahkan material (dumping time ) (detik) D = Waktu putar kosong (swing time/empty) (detik)

Waktu menggali dihitung mulai, bucket dari alat-muat menyentuh permukaan tanah yang siap untuk menggali dan berakhir bila bucket dari alat-muat terisi penuh. Waktu berputar terus dihitung hingga bucket dari alat-muat mulai menumpahkan muatannya kedalam dump truck. Waktu pengosongan terus dihitung hingga muatannya habis ditumpahkan. Sedangkan waktu berputar bucket dalam keadaan kosong dihitung terus, hingga posisi bucket dari alat-muat kembali dan siap untuk melakukan pealat-muatan selanjutnya.

Faktor pengisian (fill factor)6 adalah perbandingan antara volume material yang dapat ditampung terhadap kemampuan tampung secara teoritis. Faktor pengisian ini dapat mempengaruhi produksi alat-muat, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan :

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

33

Vn = Volume bucket nyata (m3)Vt = Volume bucket teoritis (m3)

Secara teori untuk menghitung produksi alat-muat adalah :

Keterangan :

Pm = Kemampuan produksi alat-muat, (ton/jam) Hm = Kapasitas alat-muat (m3)

FFm = Fill Factor alat-muat (%) Em = Effisiensi kerja alat-muat (%) rl = Density loose material, (ton/m3)

CT = Waktu pemuatan (Loading time), (detik)

F. Memperkirakan Produksi Alat Angkut

Pengamatan terhadap gerakan dan waktu edar (cycle time) alat- angkut meliputi beberapa bagian diantaranya :

Waktu edar alat-angkut, dalam hal ini dump truck dihitung dari gerakan : 1. Waktu untuk pengisian bak (loading time)

2. Waktu untuk mengangkut material (hauling time) 3. Waktu untuk mengosongkan bak (dumping time) 4. Waktu kembali kosong (returning time)

5. Waktu atur posisi dan tunggu pemuatan (spot and delay time )

Ct = A + B+ C + D + E

Keterangan :

Ct = Waktu edar (cycle time), (detik)

A = Waktu pengisian bak (loading time) (detik)

B = Waktu mengangkut material (hauling time) (detik) C = Waktu menggosongkan bak (dumping time) (detik) D = Waktu kembali kosong (returning time) (detik)

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

34

Waktu pengisian dihitung mulai alat-muat menumpahkan muatan ke dalam dumpt truck dan berakhir bila dump truck bergerak dari tempat alat-muat, dimana waktu pengangkutan mulai dihitung hingga dump truck berhenti pada tempat penimbunan (disposal) maupun stockpile, waktu pengosongan dihitung termasuk waktu berputar, mundur dan mengosongkan muatan. Sedangkan waktu kembali ditentukan bila dump truck bergerak dari tempat penimbunan (disposal) atau stockpile dan berakhir bila berhenti pada tempat pengisian di depan alat-muat. Waktu menunggu termasuk waktu yang dibutuhkan untuk penyesuaian pada posisi pengisian. Untuk faktor pengisian (fill factor) alat-angkut1 (dump truck) dapat dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan :

FFa = Faktor pengisian (Fill Factor) alat-angkut (%) np = Jumlah pengisian dari alat-muat

FFm = Faktor pengisian (Fill Factor) alat-muat (%) Hm = Kapasitas alat-muat (m3)

Ha = Kapasitas alat-angkut (m3)

Secara teori untuk menghitung produksi alat-angkut adalah :

Keterangan :

Pa = Kemampuan produksi alat-angkut, (ton/jam) Ha = Kapasitas alat-angkut (m3)

FFa = Faktor pengisian (Fill Factor) alat-angkut (%) Ea = Effisiensi kerja alat-angkut (%)

ρl = Density loose (ton/m3)

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

35

G. Keserasian Alat-Muat dan Alat-Angkut (Match Factor)Keserasian kerja yang dimaksud ini adalah bahwa keserasian antara alat-muat yang berkerja sama dengan alat -angkut, yang diharapkan adalah effisiensi 100%. Hal ini berarti alat-muat maupun alat- angkut tidak pernah menunggu tanpa rencana. Keserasian alat-muat dan alat-angkut pada kegiatan penambangan dapat diketahui dengan cara menghitung besarnya match factor (faktor keserasian) alat-muat dan alat-angkut. Besarnya nilai match factor adalah:

1. MF < 1, berarti alat-muat akan sering menunggu atau berhenti.

2. MF = 1, berarti kedua alat sudah serasi (synchron), kedua alat akan sama sibuknya atau tidak perlu ada yang menunggu

3. MF > 1, berarti alat-angkut yang akan sering menunggu.

Besarnya match factor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus :

Keterangan:

na = Jumlah alat-angkut (unit) Lt = Loading time alat-muat (menit) nm = Jumlah alat-muat (unit)

Ct = Cycle time alat-angkut (menit) MF = Match Factor

H. Efisiensi Alat Kerja

Penggunaan efektif menunjukkan berapa persen (%) dari seluruh waktu kerja yang tersedia dapat dipergunakan untuk kerja produktif, dinyatakan dengan persamaan :

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

36

Keterangan :W : Jam kerja, yaitu waktu yang benar-benar digunakan untuk bekerja termasuk dari tempat kerja, dinyatakan dalam jam.

R : Jam reparasi (waktu perbaikan), yaitu waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, penggantian suku cadang,dinyatakan dalam jam.

S : Waktu menunggu, yaitu waktu dimana suatu alat tersedia untuk dioperasikan, tetapi tidak digunakan karena alasan tertentu seperti hujan deras, tempat kerja belum siap, pengisian bahan bakar dan sebagainya, dinyatakan dalam jam.

3.3.6 Pengolahan Bahan Galian Nikel Laterit

Kegiatan pengolahan bahan galian ini bertujuan untuk meningkatkan kadar FeNi yang menjadi produk dari PT Antam Tbk. UBPN Sultra. Secara umum proses pengolahan bijih nikel meliputi beberapa tahap yakni pengeringan, kalsinasi, peleburan atau smelting, coverting dan granulation.

A. Pengeringan (Drying)

Yaitu proses untuk membuang seluruh kandung air dari padatan yang berasal dari konsentrat dengan cara penguapan (evaporization/evaporation).Peralatan atau cara yang dipakai ada bermacam-macam, yaitu antara lain:

a. Hearth type drying/air dried/air baked, yaitu pengeringan yang dilakukan di atas lantai oleh sinar matahari dan harus sering diaduk (dibolak-balik). b. Shaft drier, ada dua macam, yaitu :

tower drier, material (mineral) yang basah dijatuhkan di dalam saluran silindris vertikal yang dialiri udara panas (800 – 1000).

rotary drier, material yang basah dialirkan ke dalam silinder panjang yang diputar pada posisi agak miring dan dialiri udara panas yang berlawanan arah.

B. Kalsinasi

Tujuannya untuk menghilangkan kandungan air di dalam bijih, mereduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam, dan sulfidasi. Setelah proses drying, bijih nikel yang tersimpan di gudang bijih kering pada dasarnya belumlah kering secara sempurna, karena itulah tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air bebas dan air kristal serta mereduksi nikel oksida menjadi nikel

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

37

logam. Proses ini berlansung dalam tanur reduksi atau disebut rotary kiln. Bijih dari gudang dimasukkan dalam tanur reduksi dengan komposisi pencampuran menggunakan ratio tertentu untuk menghasilkan komposisi silika magnesia dan besi yang sesuai dengan operasional tanur listrik. Selain itu dimasukkan pula batubara yang berfungsi sebagai bahan pereduksi pada tanur reduksi maupun pada tanur pelebur. Untuk mengikat nikel dan besi reduksi yang telah tereduksi agar tidak teroksidasi kembali oleh udara maka ditambahkanlah belerang. Hasil akhir dari proses ini disebut kalsin yang bertemperatur sekitar 700o C.C. Peleburan atau Smelting

Pada tahap ini, calcine akan dilebur di dalam tungku lebur yakni electric arc furnace. Kalsin dilebur menjadi Fe/Ni yang memiliki kualitas tertentu. Selain itu, pada tahap ini juga dihasilkan slag atau pengotor. Tahap ini menghasilkan crude sekitar 27%. Lalu crude ditampung dalam ladle untuk selanjutnya ditransfer menuju converter.

D. Pemurnian atau Converting

Proses converting megnhasilkan crude dengan kadar nikel tinggi yang dihasilkan dari dapur listrik EAF. Kadar nikel naik setelah proses converting, sedangkan kadar besi dalam crude cair turun. Jadi, proses converting merupakan proses pemurnian cair. Converting dilakukan dalam Top Blown Type Rotary Converter (TBRC) atau dalam Pierce Smith Converter.

Pada tahap ini kadar nikel dalam cair ditingkatkan sehingga mencapai 20%. Sedangkan kadar besi menjadi 80%.

E. Granulating

Proses granulasi merupakan tahap akhir dari pengolahan bijih nikel menjadi FeNi. FeNi cair dari proses converting ditransfer menggunakan ladle ke lokasi granulasi. Pada proses granulasi, crude cair disemprot dengan air bertekanan tertentu. Crude cair akan membeku dalam granul-granul atau partikel-partikel kecil.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

38

BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN KEGIATAN

Kegiatan penambangan di 3 bukit yang beroperasi di PT. Antam secara garis besar dimulai dari :

1. Modelling hasil eksplorasi

Data hasil pengeboran terdahulu menjadi modal awal untuk modelling, namun data pengeboran tersebut hanya menjadi acuan saja dikarenakan tingkat homogen bijih yang sangat kecil sehingga PT. Antam melakukan metoda SM menurut block model yang dibuat

2. Land Clearing

Keadaan endapan nikel laterit biasanya terletak dibawah hutan atau pohon-pohon yang harus terlebih dahulu disingkirkan. PT. Antam menggunakan

Bulldozer untuk menyingkirkan vegetasi yang tumbuh diatas endapan Nikel.

3. Pengupasan Top Soil

Endapan nikel laterit di PT. Antam berada di bawah tanh penutup yang menurut visualisasi di lapangan berwarna coklat kemerahan. Tanah tersebut biasa disebut Tanah Merah.

4. Stripping Overburden

Zona limonit yang mempunyai ketebalan bervariasi dari 1-3 meter bukan merupakan tujuan PT. Antam untuk ditambang. Maka zona itu disebut

Overburden yaitu bagian yang bukan merupakan tujuan. Overburden

tersebut dikupas degan menggunakan buldozer dan kemudian dipindahkan dengan dumptruck untuk kemudian disimpan di Waste Dump.

5. Perencanaan Produksi

Departemen mineplan membuat rencana produksi mingguan untuk dijadikan target produksi di lapangan

6. Analisa Selective Mining (SM)

Dalam melakukan penambangan PT. Antam terlebih dahulu melakukan SM. Dalam hal ini excavator menggali beberapa titik dengan acuan peta

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

39

block model yang sudah ditentukan oleh pengawas front. Titik tersebut dilakukan sampling dan kemudian dikirim ke lab preparasi dan instrument untuk kemudian dianalisa kadarnya.

7. Penambangan (execute)

Proses gali-muat-angkut dilakukan PT. Antam dengan menggunakan Bulldozer, Backhoe, Dumptruck. Backhoe terlebih dahulu melakukan penggalian pada daerah yang terlah di SM, terkadang bulldozer datang untuk membantu memindahkan ke front dekat tempat truck bermanuver. Kemudian endapan bahan galian tersebut diangkut kedalam DT dan kemudian di bawa ke penimbangan lalu ke stockyard. Bulldozer yang tidak sedang membantu excavator tudaj beada jauh dari area front kerja untuk memelihara jalan produksi.

8. Backfilling, Land Preparation, & Top Soiling

Bukit/front yang telah selesai diproduksi tidak ditinggalkan begitu saja. PT. Antam melakukan reklamasi dimulai dengan memindahkan OB yang dahulu sudah disimpan, namun OB biasanya tidak subur untuk ditanami oleh tanaman. OB yang sudah di backfilling kemudian ditumpuk dengan

Top Soil yang mudah di tanami oleh tumbuhan. 9. Reklamasi

Lahan yang telah disiapkan sebelumnya kemudian di manfaatkan kembali tergantung kepada departemen pengolahan maupun DPRD yang meminta. Beberapa lahan kembali dilakukan penghijauan namun ada juga lahan yang dialih fungsikan.

4.1 LAND CLEARING

Sebelum dilakukan penambangan dilakukan terlebih dahulu pembersihan lahan yang dilanjutkan dengan pengupasan top soil dan overburden. Untuk kegiatan developmen tersebut di bukit Cheerokee, Ranger, dan Humvee menggunakan 2 unit Bulldozer Komatsu tipe D85E-SS.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

40

Sumber : Mine Production PT. ANTAM Tbk UBPN SultraFoto 4.1

Kegiatan Land Clearing pembersihan lahan

Berbeda dengan di daerah tambang utara, pada tambang selatan (bukit Triton) kegiatan land clearing tidak banyak dilakukan. Hal itu dikarenakan pada bukit triton kegiatan tersebut sudah lama dilakukan.

4.2 Stripping dan Pengangkutan Overburden

Setelah dilakukan pembersihan lahan, tanah penutup diangkut menggunakan 1 unit Excavator tipe PC-200 dan 3 buah Dumptruck Hino tipe FM260TI yang di bukit Humvee dan 1 unit Excavator tipe PC-200 dan 3 buah Dumptruck Hino tipe FM260TI di bukit Cheerokee. Kegiatan di bukit Ranger dan Humvee dilakukan bergantian, apabila di bukit Humvee sedang melakukan pengangkutan OB maka produksi dilakukan di Ranger dan sebaliknya.

Kerja Praktek PT. Antam Tbk. UBPN Sultra tahun 2014

41

Sumber : Mine Production PT. ANTAM Tbk UBPN SultraFoto 4.2

Pengangkutan OB Bukit Humvee

OB yang diangkut tidak masuk ke timbangan, namun di dumping di

wastedump. Sehingga untuk 1 siklus pengangkutan OB dan Topsoil adalah Front – Wastedump – Front. OB dan Topsoil disimpan untuk sementara di wastedump

yang nantinya akan digunakan untuk backfilling di daerah bukit 2.

Sumber : Mine Production PT. ANTAM Tbk UBPN Sultra Foto 4.3

Kegiatan Backfilling Di Daerah Bukit 2

Berbeda hal dengan bukit Triton. Pada bukit tersebut tidak dilakukan kegiatan developmen selama periode kegiatan kerja praktek dikarenakan keadaan bukit tersebut yang sudah terkupas OB dan Topsoilnya. Sehingga seluruh alat berat yang berada di bukit tersebut dikerahkan untuk produksi bijih.