TINJAUAN PUSTAKA

Sungai

Sungai merupakan suatu sistem yang dinamis dengan segala aktivitas yang

berlangsung antar komponen-komponen lingkungan yang terdapat di dalamnya.

Adanya dinamika tersebut akan menyebabkan suatu sungai berada dalam

keseimbangan ekologis sejauh sungai itu tidak menerima bahan-bahan asing dari

luar. Pengaruh bahan asing pada batas-batas tertentu masih dapat ditolerir dan

kondisi keseimbangan masih tetap dapat dipertahankan. Apabila suatu sungai

menerima limbah dalam jumlah sedikit atau masih dalam batas toleransinya, maka

limbah tersebut akan dapat dinetralisir oleh adanya dinamika ekologis tersebut

(Barus, 2004).

Sungai bagian hulu dicirikan dengan badan sungai yang dangkal dan

sempit, tebing curam dan tinggi, berair jernih dan mengalir cepat serta

mempunyai populasi atau jenis maupun jumlah biota air sedikit. Sungai bagian

hilir umumnya lebih lebar, tebingnya curam atau landai, badan air dalam, keruh,

aliran air lambat, dan populasi biota air di dalamnya termasuk banyak, tetapi jenis

kurang bervariasi (Kordi dan Andi, 2007).

Ekosistem sungai dibagi menjadi beberapa zona dimulai dengan zona

krenal (mata air) yang umumnya terdapat di daerah hulu. Zona krenal dibagi menjadi rheokrenal, yaitu mata air yang berbentuk air terjun biasanya terdapat

pada tebing-tebing yang curam, limnokrenal, yaitu mata air yang berbentuk genangan air yang selanjutnya membentuk aliran sungai yang kecil dan

beberapa mata air akan membentuk aliran sungai di daerah pegunungan yang

disebut zona rithral, ditandai dengan relief aliran sungai yang terjal (Barus, 2004).

Pencemaran Perairan

Pencemaran perairan adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan ke

dalam air (oleh kegiatan manusia dan atau secara alami) yang mengakibatkan

turunnya kualitas air tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan sesuai dengan

peruntukannya. Pencemaran perairan tidak hanya menimbulkan dampak negatif

terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan gangguan secara estetika.

Bahan pencemar yang masuk ke suatu perairan biasanya merupakan limbah suatu

aktivitas (Manik, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang dimaksud dengan

pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi

dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air

menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi

sesuai dengan peruntukannya. Menurut (Azwir, 2006) yang dimaksud dengan

tingkat tertentu tersebut diatas adalah baku mutu air yang ditetapkan. Dan

berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air.

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan, juga didasarkan pada

kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah

lainnya. Oleh karena itu penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan

peruntukan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas

Berdasarkan defenisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran

dapat berupa masukan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang

berupa gas, bahan-bahan terlarut dan partikulat ke dalam air yang menyebabkan

kualitas air tercemar sehingga mengganggu fungsi air. Masukan tersebut sering

disebut dengan istilah unsur pencemar (polutan) (Yuliastuti, 2011).

Bahan pencemar (polutan) adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi

alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu tatanan

ekosistem sehingga mengganggu perutukan ekosistem tersebut. Berdasarkan cara

masuknya kelingkungan, polutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu polutan

alamiah dan polutan antropogenik. Polutan alamiah adalah polutan yang

memasuki suatu lingkungan (badan air) secara alami, misalnya akibat letusan

gunung berapi, tanah longsor, banjir dan fenomena alam yang lain. Polutan yang

memasuki suatu ekosistem secara alamiah sukar dikendalikan. Polutan

antropogenik adalah polutan yang masuk ke badan air akibat aktivitas manusia,

misalnya kegiatan domestik (rumah tangga), kegiatan urban (perkotaan) maupun

kegiatan industri. Intensitas polutan antropogenik dapat dikendalikan dengan cara

mengontrol aktivitas yang menyebabkan timbulnya polutan tersebut

(Effendi, 2003).

Berdasarkan perbedaan sifat-sifatnya, polutan air dapat dikelompokkan

menjadi 9 (sembilan) kelompok yaitu : (1) padatan; (2) bahan buangan yang

membutuhkan oksigen; (3) mikroorganisme; (4) komponen organik sintetik; (5)

nutrient tanaman; (6) minyak; (7) senyawa anorganik dan mineral; (8) bahan

Perairan yang mengalami pencemaran ditandai dengan menurunnya

aktivitas ikan antara lain berupa gangguan pada pola berenang dan respirasi.

Terganggunya proses-proses perkembangan ikan akan mengakibatkan hubungan

antara panjang tubuh dan berat badan ikan tidak lagi mempunyai rasio yang

terletak pada kisaran yang menunjukkan kondisi ikan yang sehat. Hal ini

menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan nilai nutrisi ikan-ikan tersebut.

Dengan demikian koefisien nilai nutrisi ikan dapat memberikan gambaran kasar

mengenai kualitas air dengan tingkat ketersediaan nutrien bagi ikan atau tingkat

daya dukung lingkungan perairan terhadap kehidupan ikan ditinjau dari sudut

ketersediaan nutrien atau tingkat daya dukung lingkungan perairan terhadap

fungsi normal organ sensorik ikan yang berfungsi deteksi (Pratiwi, 2010).

Menurut Azwir (2006), penentuan kualitas air pada dasarnya dapat

dilakukan dengan pengujian untuk membuktikan apakah air itu layak dikonsumsi.

Penetapan standar sebagai batas mutu minimal yang harus dipenuhi telah

ditentukan oleh standar Internasional, standar Nasional, maupun standar

perusahaan.

Limbah

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik

industri maupun domestik (rumah tangga). Limbah yang dihasilkan berupa

sampah, air kakus (black water) dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey water) (Purba, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan

Sumber pencemar air berdasarkan karakteristik limbah yang dihasilkan

dapat dibedakan menjadi sumber limbah domestik dan sumber limbah non

domestik. Sumber limbah domestik umumnya berasal dari daerah pemukiman

penduduk dan sumber limbah non domestik berasal dari kegiatan seperti industri,

pertanian dan peternakan, perikanan, pertambahan atau kegiatan yang bukan

berasal dari wilayah pemukiman (Yuliastuti, 2011).

Limbah cair adalah gabungan atau campuran dari air dan bahan pencemar

yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi, yang

terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, dan perdagangan), dan

sumber industri. Salah satu limbah cair yang dikenal oleh kalangan masyarakat

luas adalah deterjen yang sering digunakan sebagai bahan pembersih sintesis.

Dalam deterjen terkandung komponen utamanya, yaitu surfaktan, baik bersifat

kationik, anionik maupun non-ionik. Semakin banyaknya pemakaian surfaktan di

kalangan masyarakat sebagai bahan utama pembersih maka risiko bagi kesehatan

dan lingkungan pun makin rentan. Pembuangan air limbah ke badan sungai tidak

selalu terus menerus sepanjang hari. Limbah yang dibuang baik kuantitas, kualitas

maupun waktu pembuangannya berkaitan erat dengan kegiatan yang dilakukan

baik oleh rumah tangga secara individu, tempat-tempat pelayanan dan fasilitas

umum maupun oleh pabrik yang menghasilkan limbah tersebut (Purba, 2013).

Menurut Mudarisin (2004), berdasarkan sumbernya jenis limbah cair yang

dapat mencemari perairan dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan

yaitu:

1. Limbah cair domestik, yaitu limbah yang berasal dari pemukiman,

rekreasi. Air limbah domestik yang dihasilkan dari pemukiman umumnya

berupa buangan limbah cair dari kamar mandi, dapur, cucian mengandung

99,9 % air dan 0,1 % padatan. Zat padat tersebut terbagi atas 70 % zat

organik (protein, karbohidrat, dan lemak) dan sisanya berupa zat anorganik

sebanyak 30 % pasir, air limbah, garam-garam dan logam.

2. Limbah cair industri, yaitu limbah cair yang dikeluarkan oleh industri sebagai

akibat dari proses produksi. Limbah cair ini dapat berasal dari air bekas

pencuci, bahan pelarut ataupun air dari industri-industri tersebut. Pada

umumnya limbah cair industri lebih sulit dalam pengelolaannya, hal ini

disebabkan karena zat-zat yang terkandung didalamnya yang berupa bahan

atau zat pelarut, mineral, logam berat, zat-zat organik, lemak, garam-garam,

zat warna, nitrogen, sulfida, amoniak, dan lain-lain yang bersifat toksik.

3. Limbah pertanian, yaitu limbah yang bersumber dari kegiatan pertanian

seperti penggunaan pestisida, herbisida, fungisida dan pupuk kimia yang

berlebihan.

4. Infiltrasi, yaitu limbah yang berasal dari perembesan air yang masuk kedalam

dan luapan dari sistem pembuangan air kotor.

Parameter Fisika Perairan 1. Suhu Air

Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses

metabolisme organisme diperairan. Perubahan suhu yang mendadak atau kejadian

suhu yang ekstrim akan menggangu kehidupan organisme bahkan dapat

menyebabkan kematian. Suhu perairan dapat mengalami perubahan sesuai dengan

terhadap garis edar matahari, waktu pengukuran dan kedalaman air. Suhu air

mempunyai peranan dalam mengatur kehidupan biota perairan, terutama dalam

proses metabolisme. Kenaikan suhu menyebabkan terjadinya peningkatan

konsumsi oksigen, namun di lain pihak juga menyebabkan turunnya kelarutan

oksigen di dalam air. Oleh karena itu, maka pada kondisi tersebut organisme

akuatik sering kali tidak mampu memenuhi kadar oksigen terlarut untuk keperluan

proses metabolisme dan respirasi (Silalahi, 2009).

Nilai suhu air pada sungai Diwak berada pada kisaran 25-27°C. Jika

dilihat dari suhu air limbah yang masuk ke badan air adalah antara 28-29°C, maka

suhu air limbah industri tidak banyak berpengaruh terhadap suhu air sungai.

Kondisi ini sesuai dengan kondisi optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di

perairan yaitu antara 20-30°C. Suhu optimum untuk aktivitas bakteri pada proses

dekomposisi adalah antara 25-35°C (Rahmawati, 2011).

2. TSS (Padatan Tersuspensi Total)

Padatan tersuspensi total (total suspended solid) adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1 m) yang tertahan pada saringan millipore dengan

diameter pori 0,45 m. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad

renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa

ke badan air (Effendi, 2003).

Tipe substrat akan sangat mempengaruhi morfologi fungsional dan tingkah

laku hewan bentik. Levinton menyatakan bahwa tipe substrat adalah faktor utama

yang mengendalikan distribusi benthos. Adaptasi terhadap substrat akan

menentukan morfologi, cara makan dan adaptasi fisiologi organisme benthos

yang sangat menentukan penyebaran makrozoobenthos adalah substrat dasar

perairan seperti lumpur, pasir, liat, berkerikil, dimana masing-masing tipe

menentukan komposisi makrozoobenthos. Penilaian tercemar atau tidaknya suatu

ekosistem tidak mudah terdeteksi dari hubungan antara keanekaragaman dan

kestabilan komunitasnya. Sistem yang stabil, dalam pengertian tahan terhadap

gangguan atau bahan pencemar bisa saja memiliki keanekaragaman yang rendah

atau tinggi, hal ini tergantung dari fungsi aliran energi yang terdapat pada perairan

tersebut (Setiawan, 2009).

TSS merupakan sifat fisik suatu perairan yang berkaitan dengan

kekeruhan. Kandungan zat padat tersuspensi bervariasi pada keempat stasiun

pengamatan. Konsentrasi TSS tertinggi terjadi pada musim penghujan yaitu 70

mg/L. Angka ini melebihi baku mutu kriteria air Kelas III sebesar 50 mg/L. Hal

ini kemungkinan sebagai akibat dan kontribusi bahan pencemar dari air limbah

oleh industri A sebesar 55 mg/L, serta akibat lain seperti erosi tanah di Sempadan

Sungai. TSS terdiri dari lumpur, pasir halus serta jasat renik yang terutama

disebabkan oleh kikisan tanah yang terbawa ke badan air. Pada saat musim

penghujan mudah terjadi erosi tanah dan memebentuk lumpur sehingga

meningkatkan konsentrasi TSS pada air sungai (Sukadi, 1999).

Penetuan padatan tersuspensi sangat berguna dalam analisis perairan

tercemar dan buangan serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan air,

buangan domestik, maupun menentukan efisiensi unit pengolahan. Padatan

tersuspensi mempengaruhi kekeruhan dan kecerahan air. Oleh karena itu

perairan (Marganof, 2007). Kesesuaian perairan untuk kepentingan perikanan

berdasarkan nilai TSS disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesesuaian perairan untuk kepentingan perikanan berdasarkan TSS

Nilai TSS (mg/L) Pengaruh Terhadap Kepentingan Perikanan

<25 Tidak ada pengaruh

25-80 Sedikit berpengaruh

81-400 Kurang baik untuk kepentingan perikanan

>400 Tidak baik untuk kepentingan perikanan

Sumber: Alabaster dan Lloyd 1982 diacu oleh Effendi 2003

3. TDS (Padatan Terlarut Total)

TDS mempengaruhi ketransparanan dan warna air. Sifat transparan air ada

hubungannya dengan produktifitas. Transparan yang rendah menunjukkan

produktivitas tinggi. Cahaya tidak dapat tembus banyak jika konsentrasi bahan

tersuspensi tinggi. Padatan terlarut total mencerminkan jumlah kepekatan padatan

dalam suatu contoh air. Penentuan padatan terlarut total dapat cepat menentukan

kualitas air, caranya dengan mengukur derajat konduktifitas air. Derajat

konduktivitas air sebanding dengan padatan terlarut total dalam air tersebut. Pada

umumnya suatu danau menjadi eutrofikasi bila padatan terlarut total melebihi 100

bpj (bagian per juta) (Sastrawijaya, 2000).

Parameter Kimia Perairan 1. pH

Derajat keasaman merupakan gambaran jumlah atau aktivitas ion hidrogen

dalam perairan. Secara umum nilai pH menggambarkan seberapa besar tingkat

pH<7 dikarakan kondisi perairan bersifat asam, sedangkan pH>7 dikatakan

kondisi perairan bersifat basa. Nilai pH menyatakan nilai konsentrasi ion

Hidrogen dalam suatu larutan. Dalam air yang bersih jumah konsentrasi ion H+

dan OH- berada dalam keseimbangan sehingga air yang bersih akan bereaksi

netral. Organisme akuatik dapat hidup dalam suatu perairan yang mempunyai

nilai pH netral dengan kisaran toleransi antara asam lemah dan basa lemah. pH

yang ideal bagi kehidupan organisme akuatik umumnya berkisar antara 7-8,5.

Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun sangat basa akan

membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan

mobilitas berbagai senyawa logam berat yang bersifat toksik (Sihaloho, 2009).

Derajat Keasaman air Sungai Diwak Semarang di 4 stasiun pengamatan

pada musim penghujan berkisar antara 7,6-8,2 sedangkan musim kemarau antara

6,5-7. Sedangkan air limbah dari kegiatan industri yang masuk ke dalam badan air

sungai memiliki pH antara 7,5-7,8 yang berarti masih dalam rentang baku mutu

pH air limbah yang diijinkan yaitu antara 6-9. Hal ini menunjukan bahwa

masuknya air limbah industri ke dalam aliran Sungai Diwak tidak banyak

berpengaruh terhadap perubahan pH air sungai baik pada musim kemarau maupun

penghujan. Derajat keasaman air Sungai Diwak ternyata masih memenuhi baku

mutu kriteria kualitas air untuk semua kelas yang berada pada rentang nilai 6-9

(Rahmawati, 2011).

2. DO (Dissolved Oxygen)

Oksigen terlarut (DO) merupakan parameter penting untuk mengukur

pencemaran air. Oksigen terlarut di dalam air berasal dari udara dan dari proses

suhu tinggi kelarutan oksigen berkurang karena aktivitas bakteri meningkat.

Kandungan oksigen dalam air diperlukan bagi kelangsungan kehidupan akuatik,

tetapi ketesediannya akan terganggu oleh berlangsungnya pengurai bahan-bahan

organik yang berasal dari air buangan (Sukadi, 1999).

Nilai oksigen terlarut di Sungai Tondano Manado berkisar antara 6,3-7,5

mg/L. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001, Baku Mutu Air

Kelas II, maka hasil pengukuran yang diperoleh masih dalam kondisi yang baik

dimana nilai baku mutu untuk DO adalah 7,2. Oksigen diperlukan oleh ikan-ikan

untuk menghasilkan energi yang sangat penting bagi pencernaan, asimilasi

makanan dan pemeliharaan keseimbangan osmotik. Jika persediaan oksigen di

perairan sedikit maka perairan tersebut tidak baik bagi ikan dan organisme akuatik

lainnya (Lensun dan Sipriana, 2013).

Oksigen terlarut adalah gas oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen

terlarut dalam perairan merupakan faktor penting sebagai pengatur metabolisme

tubuh organisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Sumber oksigen terlarut

dalam air berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer, arus atau aliran air

melalui air hujan serta aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air atau fitoplankton.

Pengaruh oksigen terhadap fisiologis organisme air terutama adalah dalam proses

respirasi. Konsentrasi oksigen terlarut hanya berpengaruh secara nyata terhadap

organisme air yang memang mutlak membutuhkan oksigen terlarut untuk

respirasinya. Konsumsi oksigen bagi organisme air berfluktuasi mengikuti

proses-proses hidup yang dilaluinya. Pada umumnya konsumsi oksigen bagi organisme

air ini akan mencapai maksimum pada masa-masa reproduksi berlangsung.

(Barus, 2004). Status kualitas air berdasarkan kadar oksigen terlarut dapat dilihat

pada Tabel 2.

Tabel 2. Status Kualitas Air Berdasarkan Kadar Oksigen Terlarut

No. Kadar Oksigen Terlarut (mg/L)

Status Kualitas Air

1. >6,5 Tidak tercemar sampai tercemar ringan

2. 4,5-6,5 Tercemar ringan

3. 2,0-4,4 Tercemar sedang

4. <2,0 Tercemar berat

Sumber: Jeffries dan Mills (1996) diacu oleh Effendi (2003)

3. BOD5 (Biochemical Oxygen Demand)

Kebutuhan oksigen biologi sutau badan air adalah banyaknya oksigen

yang dibutuhkan oleh organisme yang terdapat di dalamnya untuk bernafas

selama lima hari. Untuk itu maka perlu diukur kadar oksigen terlarut pada saat

pengambilan contoh ait (DO0 hari) dan kadar oksigen terlarut dalam contoh air

yang telah disimpan selama lima hari (DO5 hari). Selama dalam penyimpanan itu

harus tidak ada penambahan oksigen melalui proses fotosintesis, dan selama lima

hari itu semua organisme yang berada dalam contoh air itu bernafas menggunakan

oksigen yang ada dalam contoh air tersebut (Silalahi, 2009).

Pada perairan Sungai Tondano Manado kisaran nilai BOD adalah 15,5-44

mg/L. Nilai ini menunjukkan kondisi status cemar berat ditinjau dari baku mutu

Kelas II PP No. 82 Tahun 2001 yang ditentukan yaitu 3 mg/L. Parameter BOD

secara umum banyak dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran air buangan.

Penentuan BOD sangat penting untuk menelusuri aliran pencemaran dari tingkat

pakan ikan dan industri di lokasi penelitian dan sekitarnya mempengaruhi BOD

perairan (Lensun dan Sipriana, 2013).

Barus (2004) menyatakan, pengukuran BOD didasarkan pada kemampuan

mikroorganisma untuk menguraikan senyawa organik, artinya hanya terdapat

senyawa yang mudah diuraikan secara biologis seperti senyawa yang umunya

terdapat dalam limbah rumah tangga. Untuk produk-produk kimiawi seperti

senyawa minyak dan buangan kimia lainnya akan sangat sulit atau bahkan tidak

bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Oleh karena itu disamping mengukur nilai

BOD perlu dilakukan pengukuran terhadap jumlah oksigen yang dibutuhkan

dalam proses oksidasi kimia yang dikenal sebagai COD (Chemical Oxygen

Demand) yang dinyatakan dalam mgO2/l. Status Kualitas Air Berdasarkan Nilai

BOD5 dapat dilihat pada Tabel 1.

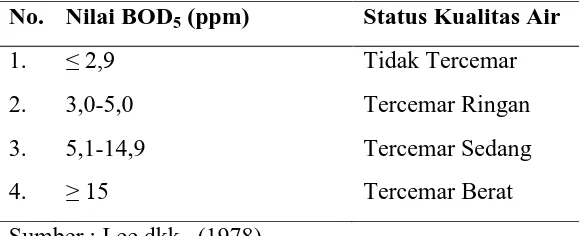

Tabel 3. Status Kualitas Air Berdasarkan Nilai BOD5

No. Nilai BOD5 (ppm) Status Kualitas Air

1. ≤ 2,9 Tidak Tercemar

2. 3,0-5,0 Tercemar Ringan

3. 5,1-14,9 Tercemar Sedang

4. ≥ 15 Tercemar Berat

Sumber : Lee dkk., (1978)

4. Nitrat (NO3)

Nitrat merupakan zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk dapat

tumbuh dan berkembang, sementara nitrit merupakan senyawa toksik yang dapat

mematikan organisme air. Keberdaan nitrat di perairan sangat dipengaruhi oleh

buangan yang dapat berasal dari industri, bahan peledak, piritehnik dan

menjadi tinggi sekali dalam air tanah di daerah yang diberi pupuk nitrat/nitrogen.

Keberadaan senyawa nitrogen diperairan dengan kadar yang berlebihan dapat

menimbulkan permasalahan pencemaran. Kandungan nitrogen yang tinggi disuatu

perairan dapat disebabkan olah limbah yang berasal dari limbah domestik,

pertanian, peternakan dan industri. Hal ini berpengaruh terhadap kelimpahan

fitoplankton. Kadar nitrogen yang tinggi dalam perairan dapat merangsang

pertumbuhan algae secara tidak terkendali (blooming). Konsentrasi nitrit yang tinggi dapat menyebabkan perairan menjadi tercemar. Tingkat kesuburan perairan

berdasarkan kandungan nitrat dapat dilihat pada Tabel 4.

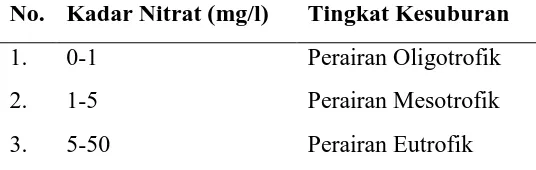

Tabel 4. Tingkat Kesuburan Perairan Berdasarkan Kandungan Nitrat

No. Kadar Nitrat (mg/l) Tingkat Kesuburan

1. 0-1 Perairan Oligotrofik

2. 1-5 Perairan Mesotrofik

3. 5-50 Perairan Eutrofik

Sumber: Volenweider (1969) diacu oleh Effendi (2003)

5. Fosfor (P)

Seperti halnya nitrogen, fosfor merupakan unsur penting dalam suatu

ekosistem air. Zat-zat organik terutama protein mengandung gugus fosfor,

misalnya ATP, yang terdapat di dalam sel makhluk hidup dan berperan penting

dalam penyediaan energi. Dalam ekosistem fosfor terdapar dalam tiga bentuk

senyawa fosfor anorganik seperti ortofosfat, senyawa organik dalam protoplasma

dan sebagai senyawa organik terlarut yang terbentuk dari proses penguraian tubuh

organisme (Barus, 2004).

Unsur fosfor merupakan salah satu parameter kualitas air karena

unsur nitrogen, fosfor juga merupakan penyebab utama pertumbuhan ganggang

dalam air. Pertumbuhan ganggang yang pesat membutuhkan oksigen yang lebih

banyak sehingga keperluan oksigen untuk biota perairan menjadi berkurang. Di

samping itu, biomas ganggang yang telah mati akan menyebabkan penurunan

kualitas iar. Fosfor dalam suatu perairan bersumber dari limbah industri, limbah

domestik dan pertanian, hancuran bahan organik, dan mineral-mineral fosfat. Di

dalam air, fosfor dalam bentuk padat maupun terlarut. Fosfor dalam bentuk padat

berupa suspensi garam-garam yang tidak larut atau teradsorpsi pada bahan padat.

Fosfor terlarut terdapat dalam bentuk senyawa organik terlarut. Peningkatan

konsentrasi fosfat dalam suatu perairan akan menunjukkan adanya bahan

pencemar berupa senyawa-senyawa fosfat dalam bentuk organofosfat atau

polifosfat (Manik, 2009).

Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan.

Karakteristik fosfor sangat berbeda dengan unsur-unsur lain yang merupakan

penyusun biosfer karena unsur ini tidak terdapat di atmosfer. Pada kerak bumi,

keberadaan fosfor relatif sedikit dan mudah mengendap. Fosfor juga merupakan

unsur esensial bagi tumbuhan tingkat tinggi dan algae, sehingga unsur ini

merupakan faktor pembatas bagi tumbuhan dan algae akuatik serta sangat

mempengaruhi produktivitas perairan. Di perairan, bentuk unsur fosfor terus

berubah secara terus-menerus akibat proses dekomposisi dan sintetis antar bentuk

organik dan anorganik yang dilakukan oleh mikroba. Semua polifosfat mengalami

hidrolisis membentuk ortofosfat. Pada suhu yang mendekati titik didih, perubahan

polifosfat menjadi ortofosfat berlangsung cepat (Effendi, 2003). Hubungan antara

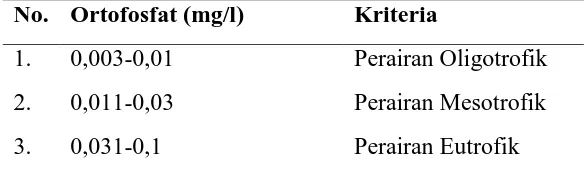

Tabel 5. Hubungan Antara Ortofosfat Dengan Kesuburan Perairan

No. Ortofosfat (mg/l) Kriteria

1. 0,003-0,01 Perairan Oligotrofik

2. 0,011-0,03 Perairan Mesotrofik

3. 0,031-0,1 Perairan Eutrofik

Sumber: Wetzwl (1979) diacu oleh Effendi (2003)

6. Kadar Organik Substrat

Semua bahan organik mengandung karbon (C) berkombinasi dengan satu

atau lebih elemen lainnya. Bahan organik berasal dari tiga sumber utama yaitu

alam, sintesis dan fermentasi (Effendi, 2003). Kandungan C (karbon) organik

pada substrat menunjukkan banyaknya kandungan bahan organik hasil

dekomposisi maupun bahan organik yang terbawa oleh arus air dan mengendap ke

dasar perairan. Umumnya dasar perairan yang berlumpur mengandung C-organik

yang lebih banyak dibandingkan dengan tipe sedimen yang tidak berlumpur

(Agnitasari, 2006).

Bahan organik yang mengendap di dasar perairan merupakan sumber

makanan bagi hewan bentos. Bahan tersebut berasal dari dekomposisi organisme

yang masuk ke sungai. Substrat yang kaya bahan organik dapat melimpahkan

hewan bentos yang didominasi oleh deposit feeder. Karakter substrat suatu perairan sangat menentukan keberadaan makrozoobentos di perairan tersebut.

Substrat dasar perairan berupa batuan-batuan didominasi oleh makrozoobentos

yang mampu menempel dan melekat (Lubis, 2013).

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa baku mutu

lingkungan hidup didefenisikan sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup,

zat energi atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup,

sedangkan baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat

energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang

ditenggang keberadaannya dalam air.

Berdasarkam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dimana baku mutu

air adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup zat, energi atau komponen yang

ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaanya di

dalam air. Kriteria mutu air dan penetapan kelas sebagai berikut :

1. Kelas Satu : Bahan baku air minum dan peruntukan lain dengan

syarat kualitas air sama.

2. Kelas Dua : Prasarana/sarana rekreasi, pembudidayaan ikan air tawar,

peternakan, pertanaman, dan peruntukan lain dengan

syarat kualitas air yang sama.

3. Kelas Tiga : Pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanaman

dan peruntukan lain dengan syarat kualitas air yang sama.

4. Kelas Empat : Mengairi pertanaman dan peruntukan lain dengan syarat

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April

2015 dengan interval waktu pengambilan sampel 2 minggu. Pengambilan sampel

dilakukan di Sungai Belawan, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang,

Provinsi Sumatera Utara. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 stasiun berbeda

yaitu stasiun kontrol, stasiun pengerukan pasir dan stasiun MCK. Sampel air

diidentifikasi di Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan

(PUSLIT-SDAL) Universitas Sumatera Utara. Peta lokasi penelitian dapat dilihat

pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian di Sungai Belawan, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah termometer, GPS

(Global Positioning System), pH meter, botol sampel, alat tulis, kamera digital,

kertas label, eckman grab, ember 5L, plastik, botol winkler, erlenmayer, jarum suntik, pipet tetes, dan coolbox. Alat penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel air yang diukur

parameter fisika kimia, substrat, dan larutan MnSO4, KOH-KI, H2SO4, Na2S2O3,

amilum.

Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam menentukan stasiun penelitian adalah

Purpossive Random Sampling yaitu dengan cara memilih 3 stasiun penelitian berdasarkan aktivitas di sekitar sungai. Stasiun 1 kontrol, stasiun 2 terdapat

aktivitas pengerukan pasir dan stasiun 3 terdapat aktivitas rekreasi (permandian)

dan MCK. Dokumentasi kegiatan penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2.

Deskripsi Area Penelitian

Stasiun I : Merupakan bagian perairan sungai yang tidak terdapat aktivitas

dengan koordinat 3º 28.8' 31.01" LU dan 98º 34.8' 8.58" BT.

Lokasi stasiun 1 dapat dilihat pada Gambar 3.

Stasiun II : Merupakan bagian perairan sungai yang terdapat aktivitas

pengerukan pasir. Stasiun ini secara geografis terletak pada

3º 29.4' 34.77" LU dan 98º 35.4' 14.7" BT. Lokasi stasiun 2 dapat

dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Lokasi Stasiun II (Aktivitas Pengerukan Pasir)

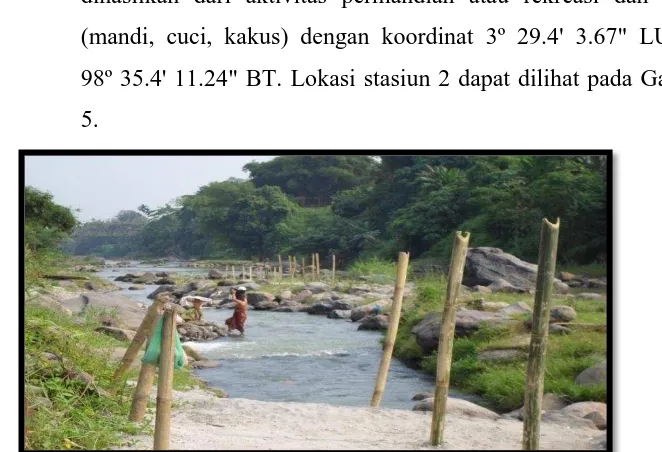

Stasiun III : Merupakan bagian perairan sungai yang terdapat limbah yang

dihasilkan dari aktivitas permandian atau rekreasi dan MCK

(mandi, cuci, kakus) dengan koordinat 3º 29.4' 3.67" LU dan

98º 35.4' 11.24" BT. Lokasi stasiun 2 dapat dilihat pada Gambar

5.

Pengukuran Faktor Fisika dan Kimia Perairan

Pengukuran parameter fisika dan kimia perairan dilakukan selama tiga

periode yang masing-masing tiga kali ulangan per stasiun. Pengambilan sampel

pada setiap stasiun dilakukan pada tiga titik. Dengan rentang waktu selama 2

minggu. Sampel dijadikan menjadi sampel komposit. Langkah-langkah

pengukuran parameter Fisika dan Kimia dapat dilihat pada Lampiran 3. Alat dan

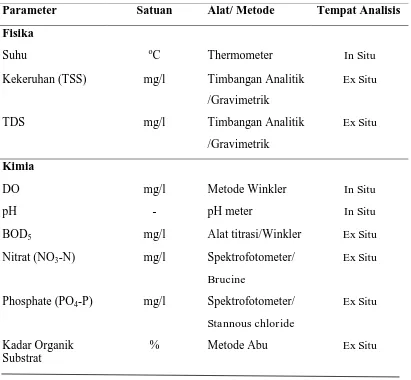

satuan pengukuran parameter fisika dan kimia dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Parameter Fisika dan Kimia Perairan yang Diukur

Parameter Satuan Alat/ Metode Tempat Analisis Fisika

Suhu oC Thermometer In Situ

Kekeruhan (TSS) mg/l Timbangan Analitik

/Gravimetrik

BOD5 mg/l Alat titrasi/Winkler Ex Situ

Nitrat (NO3-N) mg/l Spektrofotometer/

Brucine

Ex Situ

Phosphate (PO4-P) mg/l Spektrofotometer/

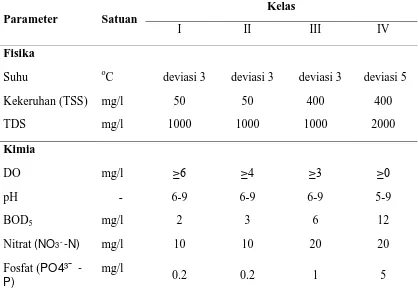

Nilai parameter fisika dan kimia perairan yang diperoleh dibandingkan

dengan kriteria mutu air dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang dapat

dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP No. 82/2001

Parameter Satuan

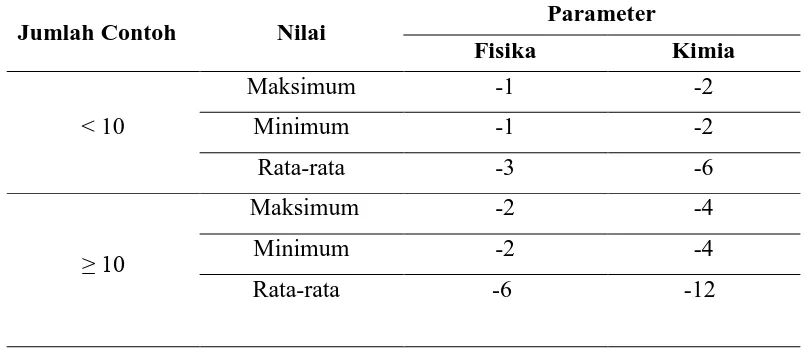

Metode Storet merupakan salah satu metode untuk menentukan status

mutu air yang umum digunakan. Dengan metode Storet dapat diketahui

parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Secara

prinsip, metode Storet adalah membandingkan antara data kualitas air dengan

baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status

sistem nilai dari US-EPA (Environmental Protection Agency) dengan

Penentuan status mutu air dengan menggunakan metode Storet dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Lakukan pengumpulan data kualitas air secara periodik sehingga membentuk

data dari waktu ke waktu (time series data).

2. Bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing parameter air dengan

nilai baku mutu yang sesuai dengan kelas air.

3. Jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air (hasil pengukuran ≤

baku mutu) maka diberi skor 0.

4. Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku mutu air (hasil pengukuran >

baku mutu) maka diberi skor yang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Penentuan Sistem Nilai untuk Menentukan Status Mutu Air

5. Jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung dan ditentukan status