PERTUMBUHAN KESEMPATAN KERJA PADA PRA DAN

ERA OTONOMI DAERAH JAWA TIMUR SERTA

KAITANNYA DENGAN MIGRASI PENDUDUK

OLEH KATRIN NADA

H14050967

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

RINGKASAN

KATRIN NADA. Pertumbuhan Kesempatan Kerja pada Pra dan Era Otonomi Daerah Jawa Timur serta Kaitannya dengan Migrasi Penduduk (dibimbing oleh MANUNTUN PARULIAN HUTAGAOL).

Jawa Timur adalah kawasan penting pertumbuhan industri dan perdagangan (bisnis) di Indonesia. Letaknya yang strategis yaitu antara pulau Bali dan Yogyakarta menjadi simpul penting yang menghubungkan kota-kota pertumbuhan di wilayah tengah dan timur Indonesia, sekaligus jembatan penghubung dengan wilayah barat Indonesia (Pusdatin Pertanian, 2003). Pada saat krisis ekonomi melanda, kontribusi sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) di Jawa Timur terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mengalami penurunan. Krisis ekonomi ini merupakan salah satu dampak negatif dari sistem pemerintahan yang sentralistik.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 22/1999 yang direvisi menjadi UU No. 32/2004 mengenai sistem pemerintahan desentralistik. Sistem yang desentralistik mengindikasikan bahwa daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Kondisi perekonomian pada suatu daerah erat kaitannya dengan arus migrasi karena pada hakekatnya migrasi merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat seberapa efektif pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja dan mengurangi migrasi keluar. Untuk bisa melihat seberapa besar pertumbuhan kesempatan kerja, digunakan alat analisis Shift Share. Setelah mengetahui efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, maka akan dapat dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas tersebut.

Peraturan mengenai otonomi sebenarnya telah ada sejak zaman Orde Baru dengan sistemnya yang sentralistik. Dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, pemerintah sadar bahwa sistem sentralistik kurang baik bagi Indonesia yang sangat majemuk kondisi wilayah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, diberlakukan lah otonomi daerah yang desentralistik. Namun, pada awal pelaksanaan otonomi daerah terjadi penyalahgunaan wewenang yang sangat besar oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah penyalahgunaan dana pembangunan. Pemerintah pun melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004. Selain itu pemerintah juga menetapkan banyak aturan mengenai otonomi daerah.

Dampak dari penyalahgunaan wewenang ini tercermin dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan otonomi daerah pertumbuhan kesempatan kerja secara keseluruhan mengalami penurunan. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam membangun perekonomian daerah terutama terhadap pertumbuhan sektor-sektor usaha menjadi salah satu faktor penyebab turunnya pertumbuhan kesempatan kerja. Beberapa peneliti dari LIPI menyatakan bahwa pada awal pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah lebih berkonsentrasi terhadap pembangunan gedung-gedung dan fasilitas lainnya. Hal ini bisa dapat dilihat dari

meningkatnya pertumbuhan kesempatan kerja secara signifikan pada sektor bangunan.

Melihat hal yang demikian, pemerintah lebih meningkatkan lagi aturan-aturan pelaksanaan otonomi daerah. Ditengah pertumbuhan industri dan bisnis yang semakin pesat, pertumbuhan kesempatan kerja pun (2004-2007) secara agregat terlihat mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar. Namun, masih terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan kesempatan kerja seperti sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor pertambangan dan galian serta sektor listrik, gas, dan air bersih.

Seharusnya peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja dapat mengurangi migrasi keluar. Namun, jumlah migran keluar seumur hidup di Jawa timur (absolut dan relatif) pada era otonomi daerah ternyata lebih banyak jika dibandingkan pada saat belum diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini dikarenakan faktor penarik dari daerah tujuan lebih besar dibandingkan faktor pendorongnya.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Namun, kondisinya sudah mengalami excess supply di mana jumlahnya hampir mencapai tiga kali lipat sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Padahal sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar kedua di Jawa Timur. Adapun sektor-sektor yang selalu mempunyai kontribusi positif terhadap pertumbuhan kesempatan kerja adalah sektor keuangan, perbankan, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang kurang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kesempatan kerja adalah sektor pertambangan dan galian, serta sektor listrik,gas dan air bersih.

Pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi menjadi prioritas pelaksanaan otonomi daerah. Namun, pertumbuhan kesempatan kerja pada sektor pertanian membuat produktivitas pertanian semakin berkurang. Agar pertumbuhan kesempatan kerja dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah petani, maka pertumbuhan kesempatan kerja lebih diprioritaskan kepada sektor-sektor usaha yang mempunyai kontribusi positif terhadap pertumbuhan kesempatan kerja dan dapat memberikan nilai tambah para petani. Adapun salah satu sektor yang dapat memberikan nilai tambah kepada para petani adalah industri pengolahan produk-produk pertanian.

PERTUMBUHAN KESEMPATAN KERJA PADA PRA DAN

ERA OTONOMI DAERAH JAWA TIMUR SERTA

KAITANNYA DENGAN MIGRASI PENDUDUK

Oleh KATRIN NADA

H14050967

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

Judul Skripsi : PERTUMBUHAN KESEMPATAN KERJA PADA PRA DAN

ERA OTONOMI DAERAH JAWA TIMUR SERTA

KAITANNYA DENGAN MIGRASI PENDUDUK Nama : Katrin Nada

NIM : H14050967

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Manuntun Parulian Hutagaol, Ph.D NIP. 19570904 198303 1 005

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Rina Oktaviani, Ph.D NIP. 19641023 198903 2 002

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Agustus 2009

Katrin Nada H14050967

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1988 dari pasangan Saiful Bachri dan Sofiawati. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Pancoran Jakarta pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1999, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 104 Jakarta pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 55 Jakarta pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Pada tahun 2005 penulis diterima dan mengikuti program Tingkat Persiapan Bersama (TPB) di Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB). Pada tahun 2006 penulis diterima di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Selama menjalani masa pendidikan formal, penulis telah mengikuti beberapa lomba sains tingkat provinsi dan mendapat beberapa penghargaan. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen yaitu SES-C (Sharia Economic Study Club), menjadi anggota asosiasi asisten dosen departemen, menjadi panitia di beberapa kegiatan kampus, dan mengikuti beberapa seminar serta pelatihan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Pertumbuhan Kesempatan Kerja pada Pra dan Era Otonomi Daerah Jawa Timur serta Kaitannya dengan Migrasi Penduduk”. Otonomi daerah merupakan topik yang masih ramai diperbincangkan, terutama mengenai efektifitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik tersebut.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada M. Parulian Hutagaol, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Alla Asmara, M.Si dan Syamsul H. Pasaribu, M.Si. selaku dosen penguji dan Komisi Pendidikan atas kritik dan sarannya yang sangat bermanfaat.

Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua (Saiful Bachri dan Sofiawati) dan sanak saudara yang telah mencurahkan kasih sayangnya selama ini dan selalu berdoa untuk penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak Badan Pusat Statistik yang membantu dalam perolehan data. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk berbagai pihak.

Bogor, Agustus 2009

Katrin Nada H14050967

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... v DAFTAR LAMPIRAN ... vi I. PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Perumusan Masalah ... 4 1.3. Tujuan Penelitian ... 6 1.4. Manfaat Penelitian ... 7

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 7

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ... 9

2.1. Tinjauan Teori ... 9

2.1.1. Konsep Otonomi Daerah ... 9

2.1.2. Definisi Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, dan Pengangguran ... 12

2.1.3. Konsep Pasar Tenaga Kerja ... 13

2.1.4. Migrasi ... 17

2.1.5. Korelasi Otonomi Daerah dan Kesempatan Kerja ... 22

2.1.6. Korelasi Otonomi Daerah dan Migrasi Keluar (Urbanisasi) ... 24

2.1.7. Konsep Shift Share ... 26

2.2. Kerangka Pemikiran ... 30

III. METODE PENELITIAN ... 33

3.1. Jenis dan Sumber Data ... 33

3.2. Metode Analisis Data ... 33

3.2.1. Analisis Kesempatan Kerja Jawa Timur dan Nasional ... 34

3.2.2. Rasio Kesempatan Kerja Jawa Timur dan Kesempatan Kerja Nasional (nilai ri, Ri dan Ra) ... 36

3.2.4. Analisis Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian ... 41

IV. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR ... 44

4.1. Wilayah Kependudukan ... 44

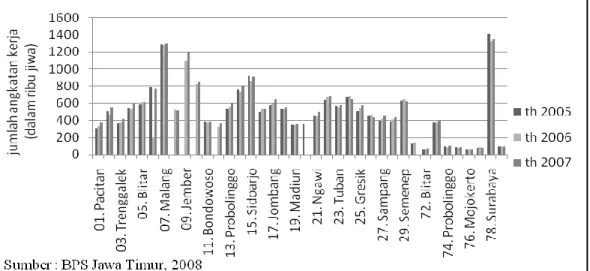

4.2. Ketenagakerjaan ... 46

4.3. Kondisi Perekonomian Propini Jawa Timur ... 48

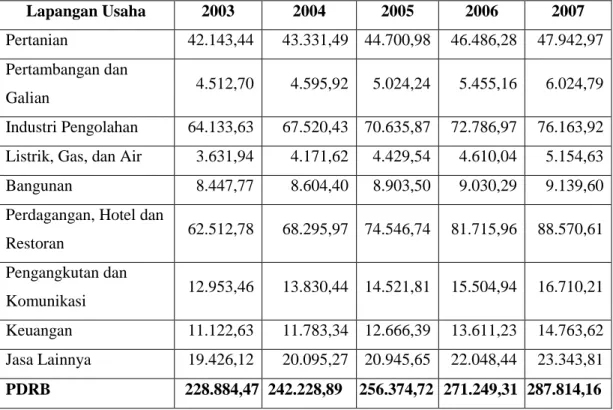

4.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur ... 48

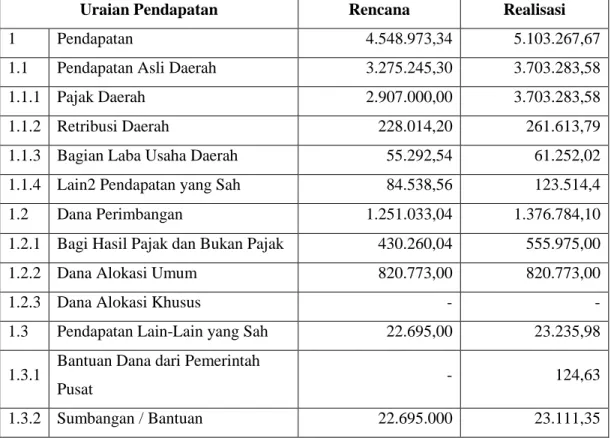

4.3.2. Pendapatan Regional Provinsi Jawa Timur ... 49

4.3.3. Kemiskinan ... 51

V. ANALISIS PERTUMBUHAN KESEMPATAN KERJA ... 53

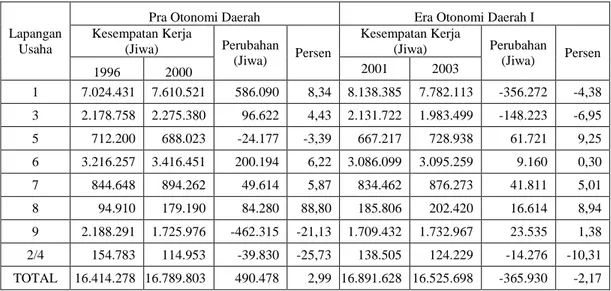

5.1. Analisis Kesempatan Kerja Jawa Timur pada Pra dan Era Otonomi Daerah (1996-2000, 2001-2003, 2004-2007) ... 53

5.2. Rasio Kesempatan Kerja Jawa Timur dan Nasional pada Pra dan Era Otonomi Daerah (1996 dan 2000, 2001 dan 2003, 2004 dan 2007) ... 62

5.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah pada Pra dan Era Otonomi Daerah (1996 dan 2000, 2001 dan 2003, 2004 dan 2007) ... 65

5.4. Pergeseran Bersih dan Profil Pertumbuhan Kesempatan Kerja Jawa Timur padaPra dan Era Otonomi Daerah (I dan II) Tahun 1996 dan 2000, 2001 dan 2003, 2004 dan 2007 ... 71

5.5. Peran Pertumbuhan Kesempatan Kerja dalam Mengurangi Jumlah Migrasi Keluar ... 78 VI. PENUTUP ... 81 6.1. Kesimpulan ... 81 6.2. Saran ... 82 DAFTAR PUSTAKA ... 84 LAMPIRAN ... 87

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman 4.1. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan

Kerja di Provinsi Jawa Timur (2005-2007) ... 47 4.2. PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 ... 49 4.3. Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Jumlah

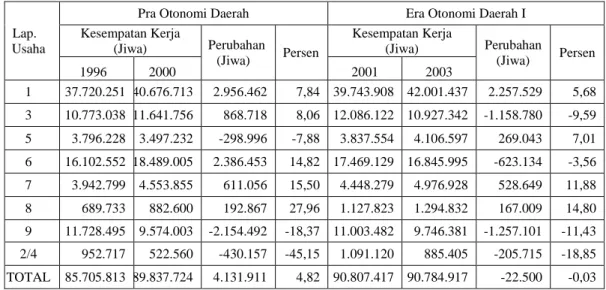

Penerimaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 ... 50 4.4. Rencana dan Realisasi Pendapatan Jawa Timur (2002-2006) ... 51 5.1. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu yang

Lalu Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Timur pada Pra dan

Era Otonomi Daerah I Tahun 1996 dan 2000, 2001 dan 2003 ... 53 5.2 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu yang

Lalu Menurut Lapangan Usaha di Indonesia pada Pra dan Era Otonomi Daerah I Tahun 1996 dan 2000, 2001 dan 2003 ... 56 5.3. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu

yang Lalu Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Timur pada Era Otonomi Daerah I dan II Tahun 2001 dan 2003, 2004 dan 2007 ... 58 5.4. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu

yang Lalu Menurut Lapangan Usaha di Indonesia pada Era

Otonomi Daerah I dan II Tahun 2001 dan 2003, 2004 dan 2007 ... 60 5.5. Rasio Kesempatan Kerja Jawa Timur dan Nasional

(Nilai Ra, Ri, dan ri) ... 62 5.6 Analisis Shift Share Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa

Timur Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Nasional Tahun

1996 dan 2000, 2001 dan 2003, 2004 dan 2007 ... 66 5.7. Analisis Shift Share Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa

Timur Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional

Tahun 1996 dan 2000, 2001 dan 2003, 2004 dan 2007 ... 68 5.8. Analisis Shift Share Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa

Timur Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

Tahun 1996 dan 2000, 2001 dan 2003, 2004 dan 2007 ... 70 5.9. Pergeseran Bersih Provinsi Jawa Timur Tahun 1996 dan 2000,

5.10. Jumlah Migrasi (Absolut) Provinsi Jawa Timur ... 79 5.11. Jumlah Migrasi (Relatif) Provinsi Jawa Timur ... 79

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

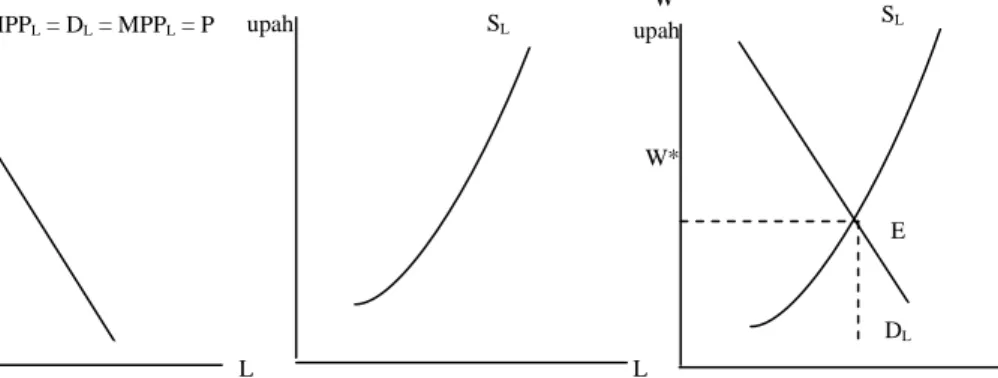

2.1. Fungsi Permintaan, Penawaran, dan Pasar Tenaga Kerja ... 15

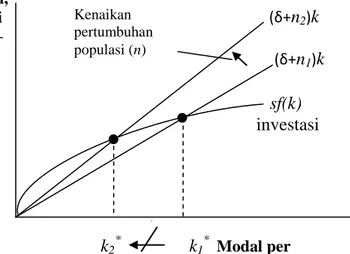

2.2. Dampak Pertumbuhan Populasi pada Tingkat Modal Per Pekerja ... 23

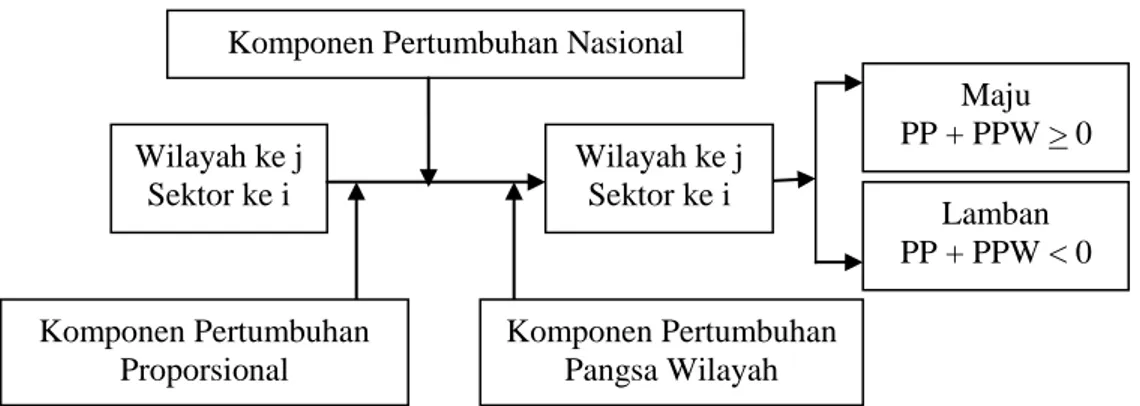

2.3. Model Analisis Shift Share ... 27

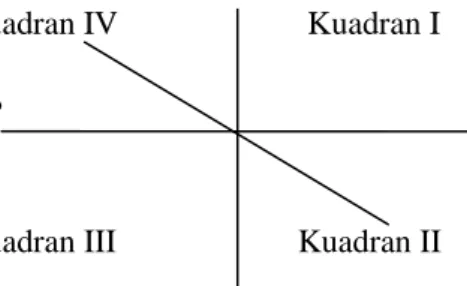

2.4. Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian ... 29

2.5. Kerangka Pemikiran ... 32

4.1. Grafik Kepadatan Penduduk di Sejumlah Daerah di Jawa Timur Tahun 2007 ... 45

4.2. Grafik Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Jawa Timur (1996 - 2007) ... 46

4.3. Grafik Jumlah Angkatan Kerja Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2005-2007) ... 46

4.4. Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Jawa Timur Bulan Maret 2008 ... 52

5.1. Profil Pertumbuhan Lapangan Usaha Jawa Timur pada Pra Otonomi Daerah (1996 dan 2000) ... 74

5.2. Profil Pertumbuhan Lapangan Usaha Jawa Timur pada Era Otonomi Daerah I (2001 dan 2003) ... 75

5.3. Profil Pertumbuhan Lapangan Usaha Jawa Timur pada Era Otonomi Daerah II (2004 dan 2007) ... 76

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha di Provinsi

Jawa Timur pada Pra dan Era Otonomi Daerah ... 87 2. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama

Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha di Provinsi

Jawa Timur pada Pra dan Era Otonomi Daerah ... 87 3. Rasio Kesempatan Kerja Jawa Timur dan Nasional

(Nilai Ra, Ri, ri) ... 88 4. Analisis Shift Share Menurut Lapangan Usaha di Provinsi

Jawa Timur Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Nasional pada

Pra dan Era Otonomi Daerah ... 88 5. Analisis Shift Share Menurut Lapangan Usaha di Provinsi

Jawa Timur Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional pada Pra dan Era Otonomi Daerah ... 89 6. Analisis Shift Share Menurut Lapangan Usaha di Provinsi

Jawa Timur Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Pangsa

Wilayah padaPra dan Era Otonomi Daerah ... 89 7. Pergeseran Bersih Provinsi Jawa Timur Pra dan Era Otonomi Daerah ... 90

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep otonomi menurut UU No. 5 tahun 1974 tentang otonomi dipandang sebagai penyebab dari berbagai kekurangan yang menyertai perjalanan pemerintahan dua dekade terakhir. Pendekatan sentralistik yang dipakai seringkali dilandaskan kepada argumentasi seolah-olah pendekatan sentralistik merupakan suatu konsekuensi dari sistem negara kesatuan. Padahal, UUD 1945 sangat menghargai hak-hak otonom dan hak-hak daerah yang bersifat istimewa. Selain itu, kebhinekaan budaya masyarakat Indonesia, keanekaragaman kondisi geografis, dan kesenjangan tingkat kesejahteraan antara satu daerah dengan daerah lainnya, akan sulit untuk menerapkan pendekatan yang seragam dalam proses pemerintahan daerah. Penerapan pendekatan yang terpusat juga menyebabkan semakin kuatnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini kemudian mematikan kemampuan prakarsa dan daya kreativitas pemeritah dan masyarakat daerah.

Pendekatan sentralistik menambah beban pemerintah pusat dan menambah masalah yang semakin kompleks sehingga pemerintah sulit membuat kebijakan-kebijakan yang secara cepat merespon dinamika dan tantangan yang dihadapi. Misalnya saja pada saat Thailand terkena serangan krisis moneter di bulan Juli 1997, pemerintah bersifat optimistik karena pemerintah merasa fundamental ekonomi negara cukup kuat dan cadangan devisa masih mampu merespon kebutuhan transaksi berjalan. Namun, ketika serangan itu datang pada bulan Agustus 1997 keadaan ekonomi Indonesia bahkan lebih parah dibandingkan

Thailand. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS merosot tajam dari 40 persen di awal krisis ke 80 persen di bulan Mei 1998. Banyak perusahaan yang tutup dan jumlah pengangguran meningkat. Pemerintah daerah juga sudah lama kehilangan kreativitas sehingga mereka tidak bisa langsung tanggap untuk menangani krisis moneter. Dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah gagal memahami dan mengantisipasi gejala krisis ekonomi dan keuangan global. Hal ini disebabkan, dalam waktu yang cukup lama pemerintah pusat telah menggunakan terlalu banyak waktu untuk mengurus masalah-masalah domestik.

Jawa Timur adalah kawasan penting pertumbuhan industri dan perdagangan (bisnis) di Indonesia. Letaknya yang strategis yaitu antara pulau Bali dan Yogyakarta menjadi simpul penting yang menghubungkan kota-kota pertumbuhan di wilayah tengah dan timur Indonesia, sekaligus jembatan penghubung dengan wilayah barat Indonesia (Pusdatin Pertanian, 2003). Pada saat krisis ekonomi melanda, kontribusi sektor sekunder (industri) di Jawa Timur terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mengalami penurunan yaitu sebesar 38,16 persen pada tahun 1997 menjadi 35,11 persen pada tahun 1998 dan 33,89 persen pada tahun 1999. Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB juga mengalami penurunan yaitu dari 43,5 persen pada tahun 1997 menjadi 42,72 persen pada tahun 1998 dan 42,64 persen pada tahun 1999. Adapun kontribusi sektor primer terhadap PDRB justru mengalami peningkatan yaitu dari 18,24 persen pada tahun 1997 menjadi 22,1 persen pada tahun 1998 dan 27,43 persen pada tahun 1999 (Susilowati, 2003).

Terjadinya krisis ekonomi semakin menguatkan argumen bahwa sistem sentralistik tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sistem yang sentralistik hanya akan membuat pemerintah pusat kurang fokus mengurusi masalah perekonomian nasional dan kurang memantau perekonomian dunia. Dengan demikian pemerintah memberlakukan kebijakan desentralisasi melalui UU No. 22 tahun 1999. Namun, peraturan ini mengalami revisi yang tertera pada UU No. 32 tahun 2004. Hal ini dikarenakan banyak penyalagunaan wewenang dan penyalahartian konsep yang tertera pada UU No. 22 tahun 1999 oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, UU No. 32 tahun 2004 diberlakukan untuk lebih mengikatkan penggunaan wewenang pemerintah daerah pada aturan undang-undang.

Hakekat mendasar dari diberlakukannya kebijakan desentralistik adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dengan potensi dan keanekaragaman. Berkaitan dengan itu, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja (Dirjen PMD Depdagri dalam Widjaja, 2003)

Sebenarnya tujuan utama pemberlakuan kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan lainnya dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah membebaskan pemerintah pusat dari

beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik sehingga diharapkan dapat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.di bidang ekonomi. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, unit-unit lapangan usaha dapat ditingkatkan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja.

Pertumbuhan kesempatan kerja yang berhasil ditingkatkan seharusnya dapat mendorong masyarakat untuk tidak melakukan migrasi keluar. Hal ini berkaitan dengan salah satu alasan terjadinya migrasi yaitu ingin mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pengurangan migrasi keluar yang terjadi di Jawa Timur ini secara tidak langsung akan menurunkan laju urbanisasi ke DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jika migrasi keluar dapat dikurangi berarti selain peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja, otonomi daerah juga berhasil mengurangi migrasi keluar.

1.2. Perumusan Masalah

Pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi karena kebijakan sentralisasi tersebut telah terjadi selama

32 tahun. Banyak sekali terjadi konflik kepentingan agar kondisinya tidak berubah secara radikal (Mawardi, 2009)

Asas desentralisasi pada dasarnya adalah memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi daerah dan masyarakatnya sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik lagi. Namun, dalam pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan suatu tolok ukur keberhasilan. Salah satunya adalah membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah otonomi daerah. Adapun seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah itulah yang menjadi salah satu faktor penentu seseorang melakukan migrasi atau tidak. Untuk lebih spesifiknya, poin-poin yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

(1) Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diupayakan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kesempatan kerja di daerah tersebut. Sejauh mana otonomi daerah berhasil meningkatkan kesempatan kerja di Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya?

(2) Pertumbuhan yang diiringi peningkatan kesempatan kerja di Jawa Timur akan memiliki daya tarik tersendiri bagi para penduduknya untuk tidak melakukan migrasi keluar. Sampai sejauh mana hasil yang dicapai selama penyelenggaraan otonomi daerah ini dapat mengurangi jumlah migrasi keluar? (3) Kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan otonomi daerah terutama untuk mencapai pemerataan pembangunan Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Menelaah pengaruh dilaksanakannya otonomi daerah terhadap laju pertumbuhan kesempatan kerja, pertumbuhan lapangan usaha dan daya saing lapangan usaha di Jawa Timur.

(2) Menelaah sejauh mana otonomi daerah dapat mengurangi jumlah migrasi di Jawa Timur.

(3) Menelaah kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan otonomi daerah terutama agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Menjadi sumber informasi dan sebagai bahan rujukan untuk memikirkan strategi terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan daerah yang dapat meningkatkan kesempatan kerja.

(2) Memecahkan masalah kesempatan kerja dimana masalah tersebut menjadi salah satu prioritas dilakukannya otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(3) Bagi ekonom, penelitian ini dapat dijadikan rujukan analisis perekonomian dan analisis strategi kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja yang terbaik dan pada akhirnya mengurangi angka migrasi keluar di Jawa Timur.

(4) Menjadi bahan referensi di kalangan akademisi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berkisar pada pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah otonomi daerah. Besarnya kesempatan kerja nantinya akan dihubungkan dengan jumlah migrasi keluar (urbanisasi). Kedua kondisi tersebut yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kurun waktu penelitian adalah 1996- 2007 yang dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama adalah tahun 1996-2000 (pra otonomi daerah), periode kedua adalah tahun 2001-2003 (era otonomi daerah I), periode ketiga adalah tahun 2004-2007 (era otonomi daerah II). Pembagian periode pasca otonomi daerah

ditujukan untuk menjaga kefektivitasan hasil analisis Shift Share. Selain itu adanya revisi undang-undang otonomi daerah juga menjadi alasan pembagian periode tersebut. Pada periode era otonomi daerah I (2001-2003) berlandaskan UU No.22/1999, sedangkan pada periode era otonomi daerah II (2004-2007) berlandaskan pada UU No.32/2004.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Konsep Otonomi Daerah

Peraturan tentang otonomi telah ada sejak zaman Orde Baru yang tertera dalam UU No. 5 tahun 1974. Menurut undang-undang tersebut otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya masih mengarah kepada sistem sentralistik. Mengingat kemampuan pemerintah pusat mensubsidi daerah dan membiayai proyek-proyek pemerintah di daerah semakin menurun maka pemerintah memberlakukan suatu peraturan mengenai otonomi daerah yang mengarah kepada sistem desentaralisasi. Peraturan mengenai otonomi daerah ini tertera pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 1999, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengelola, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Namun, ada perubahan terhadap UU No. 22/1999. Perubahan itu tercermin pada UU No. 32 tahun 2004. Berdasarkan UU No. 32/2004 pasal 10 ayat 3 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang tersebut, otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks nasional adalah memelihara keutuhan negara dan bangsa, melembagakan proses seleksi kepemimpinan nasional dan mempercepat pencapaian kemakmuran rakyat. Tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta melindungi hak-hak masyarakat lokal (LIPI, 2002).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada tahap awal telah menimbulkan masalah baru. Karena otonomi daerah dilandaskan atas nilai-nilai kebebasan dimana kebebasan tersebut tidak mampu dikendalikan oleh pihak yang menjalankan kebebasan itu sendiri dan lemahnya penegakan hukum banyak mendatangkan dampak negatif. Polemik pun timbul di kalangan masyarakat. Pemerintah beranggapan bahwa UU No. 22 tahun 1999 memberikan otonomi daerah yang terlalu luas dan tidak jelas sehingga memberikan kesempatan bagi daerah-daerah untuk mengambil langkah-langkah yang merugikan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut tinjauan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ada tiga alasan pemerintah meninjau ulang pelaksanaan otonomi daerah

dengan mengadakan revisi terhadap UU No. 22 tahun 1999. Ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Kewenangan yang besar dari DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) sebagai akibat berubahnya DPRD yang semula merupakan bagian dari pemerintah daerah menjadi lembaga legislatif di daerah. Praktek money politics (tawar-menawar dalam memperoleh dana) di antara aparat pemerintahan pun mudah terjadi.

(2) Kecenderungan banyak pemerintah kebupaten dan kota untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan sumber-sumber penghasil dana dengan cara menaikkan retribusi dan pajak. Dalam jangka panjang, peningkatan retribusi dan pajak justru akan merugikan daerah yang bersangkutan karena menyulitkan para pedagang dan pengusaha serta menjauhkan para calon investor. Di negara maju, menaikkan pajak adalah langkah terakhir yang ditempuh pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara karena merugikan rakyat banyak.

(3) Adanya masalah hierarki antara pemerintah daerah pada tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Kewenangan yang besar yang diberikan kepada kabupaten/kota menimbulkan persepsi di kalangan pejabat pemerintah daerah bahwa mereka tidak lagi terikat dan tunduk kepada pemerintah pusat tingkat Provinsi. Padahal kenyataannya peran gubernur masih tetap penting dalam mengkoordinir para bupati dan walikota agar tercipta kerjasama yang baik dan dikuranginya benturan-benturan di antara mereka.

Terkait dengan ketiga alasan tersebut pada akhirnya revisi terhadap undang-undang otonomi daerah pun dilakukan. Dengan demikian keluarlah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai revisi dari UU No. 25 tahun 1999.

2.1.2. Definisi Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, dan Pengangguran

Konsep yang berkaitan dengan tenaga kerja yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan Konversi ILO (International Labor Organization) Nomor 138. Konsep tersebut membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja ini dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh penawaran tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja yang tersedia. Kesempatan kerja diproyeksikan melalui gambaran penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan usaha yang tersedia. Lapangan usaha yang terdapat Provinsi Jawa Timur terdiri dari sembilan sektor, yaitu (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4)

listrik, gas dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) transportasi dan komunikasi, (8) keuangan, perbankan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa. Kesempatan kerja juga menunjukkan persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja (Sakernas BPS, 2002).

Mengingat kesempatan kerja adalah proyeksi dari penduduk usia kerja yang bekerja selama seminggu yang lalu sesuai dengan lapangan usaha yang tersedia maka penduduk usia kerja yang sudah diterima namun selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja dikategorikan sebagai pengangguran. Pengangguran erat kaitannya dengan kesempatan kerja dan jumlah lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan usaha yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja akan sulit mengurangi pengangguran. Pengangguran menggambarkan adanya ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja.

2.1.3. Konsep Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja meliputi permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja (Bellante, 1990). Permintaan tenaga kerja menjelaskan berapa banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada periode tertentu. Permintaan tenaga kerja ini bertujuan untuk membantu proses produksi. Jadi besarnya permintaan tenaga kerja tergantung dari output yang dihasilkan. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (Simanjuntak, 1998). Pada teori neoklasik disebutkan bahwa asumsi seorang pengusaha dalam ekonomi pasar tidak dapat mempengaruhi harga.

Adapun fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada :

(1) Tambahan hasil marjinal yaitu tambahan hasil yang diperoleh pengusaha dengan penambahan seorang pekerja.

(2) Penerimaan marjinal yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut, dimana penerimaan marjinal merupakan besarnya tambahan hasil marjinal dikalikan harga outputnya. (3) Biaya marjinal yaitu biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan

mempekerjakan tambahan seorang karyawan, biaya marjinal adalah upah itu sendiri. Jika penerimaan marjinal lebih besar dibandingkan biaya marjinal maka pengusaha akan terus meningkatkan jumlah karyawan selama penerimaan marjinal lebih besar dari upah (Simanjuntak, 1998).

Penawaran tenaga kerja tergantung dari jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk angkatan kerja, jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja dan upah pasar. Bagi pekerja upah adalah salah satu alat untuk meningkatkan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, bagi perusahaan upah mempengaruhi biaya produksi dan tingkat harga yang pada akhirnya berakibat pada pertumbuhan produksi, perluasan pasar, dan kesempatan kerja.

Gambar 2.1. Fungsi Permintaan, Penawaran, dan Pasar Tenaga Kerja Berdasarkan Gambar 2.1. VMPPL (Value Marginal Physical Product of

Labour) yaitu besarnya nilai hasil marjinal tenaga kerja dan VMPPL sendiri sama

dengan upah. MPPL (Marginal Physical Product of Labour) adalah tambahan

hasil marjinal. Nilai dari MPPL adalah jumlah uang yang diperoleh pengusaha

dengan tambahan hasil marjinal tersebut atau disebut dengan penerimaan marjinal. Jadi, jika dirumuskan secara matematis, maka akan diperoleh :

MR = VMPPL = MPPL x P

Dimana :

MR = Marginal Revenue (penerimaan marjinal), VMPPL = Value Marginal Physical Product of Labour,

MPPL = Marginal Physical Product of Labour,

P = Harga jual barang yang diproduksi tiap unitnya.

Titik E sebagai titik ekuilibrium dari fungsi permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja (L) dan tingkat upah (W). Jika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja maka akan timbul masalah dalam pasar tenaga kerja.

Fungsi Permintaan Tenaga Kerja Fungsi Penawaran Tenaga Kerja Fungsi Pasar Tenaga Kerja W upah S SL L W upah W upah W* VMPPL = DL = MPPL = P E L Tenaga Kerja DL L L * Tenaga Kerja L Tenaga Kerja Sumber : Bellante, 1990

Masalah di dalam pasar tenaga kerja yang sampai ini belum pernah terselesaikan adalah pengangguran. Pengangguran yang meningkat menunjukkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya menurun. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat desentralistik sesuai UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat diupayakan dengan meningkatkan pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Berdasarkan penelitian Lestari (2006) dengan judul Analisis Pertumbuhan Kesempatan Kerja Pra dan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta (1999-2004), kebijakan otonomi daerah di DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan perekonomian nasional yang baru berjalan selama lima tahun belum dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan. Tetapi, karena terdapat peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja walaupun tidak terlalu besar, maka terdapat optimisme bahwa kebijakan otonomi daerah tersebut akan membawa banyak perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam penciptaan kesempatan kerja di masa yang akan datang. Jadi dalam penelitian tersebut, otonomi daerah di DKI Jakarta dapat membawa keadaan ekonomi Jakarta ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian Prihartini (2007) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kota Bogor, variabel-variabel yang memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan jumlah investasi, sedangkan tingkat upah riil yang meningkat akan mengurangi

penyerapan tenaga kerja. Menurut penelitian Rahman (2008) yang berjudul Eksistensi Persistensi Pengangguran di Indonesia, persistensi pengangguran yang terjadi di Indonesia bukan karena peningkatan keseimbangan atau karena pasar tenaga kerja terlalu lamban untuk melakukan penyesuaian. Jadi, walaupun pada tahun 2007 Indonesia pengangguran berkurang, tetapi hal tersebut masih sangat rentan terhadap goncangan kondisi perekonomian. Hal ini terbukti setelah terjadinya guncangan akibat krisis global baru-baru ini. Peningkatan pengangguran di Indonesia sulit untuk dicegah.

Dari penelitian-penelitian di atas tentang masalah kesempatan kerja dan pengangguran, maka hasil penelitian tersebut dapat menjadi rujukan untuk penelitian ini dalam meneliti kondisi kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur sebelum dan sesudah otonomi daerah. Kondisi kesempatan kerja ini akan dihubungkan dengan jumlah migrasi keluar di Jawa Timur.

2.1.4. Migrasi

Istilah umum bagi gerak penduduk dalam demografi adalah population mobility atau secara lebih khusus territorial mobility yang biasanya mengandung makna gerak spasial, fisik dan geografis (Shryllock dan Siegel, 1973 dalam Emalisa, 2003). Ke dalamnya termasuk baik dimensi gerak penduduk permanen maupun dimensi non-permanen. Definisi lain, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian dalam suatu negara (Munir, 2000)

Migrasi sukar diukur karena migrasi dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan merupakan suatu peristiwa yang mungkin berulang beberapa kali sepanjang hidupnya. Hampir semua definisi menggunakan kriteria waktu dan ruang, sehingga perpindahan yang termasuk dalam proses migrasi setidaknya dianggap semi permanen dan melintasi batas-batas geografis tertentu. (Young, 1984 dalam Emalisa, 2003).

Ada beberapa jenis migrasi, yaitu:

(1) Migrasi Masuk : masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan. (2) Migrasi Keluar: perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal.

(3) Migrasi Neto : merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi yang masuk lebih besar dari pada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif sedangkan jika migrasi keluar lebih besar dari pada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif.

(4) Migrasi Semasa/Seumur Hidup : mereka yang pada waktu pencacahan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan daerah tempat kelahirannya tanpa melihat waktu pindahnya.

(5) Migrasi Risen : mereka yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lima tahun sebelumnya.

(6) Urbanisasi : bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan/atau akibat dari perluasan daerah kota dan pertumbuhan alami penduduk kota. Definisi urban berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya tetapi biasanya pengertiannya berhubungan dengan kota-kota atau daerah-daerah pemukiman

lain yang padat. Klasifikasi yang dipergunakan untuk menentukan daerah kota biasanya dipengaruhi oleh indikator mengenai penduduk, indikator mengenai kegiatan ekonomi, indikator jumlah fasilitas urban atau status administrasi suatu pemusatan penduduk.

(7) Transmigrasi : salah satu bagian dari migrasi. Istilah ini memiliki arti yang sama dengan 'resettlement' atau 'settlement'. Transmigrasi adalah pemindahan dan/kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Transmigrasi ini diatur oleh Undang-Undang No.3 Tahun 1972. Transmigrasi yang diselenggarakan dan diatur pemerintah disebut transmigrasi umum, sedangkan transmigrasi yang biaya perjalanannya dibiayai sendiri tetapi ditampung dan diatur oleh pemerintah disebut transmigrasi spontan atau transmigrasi swakarsa.

Penyebab migrasi dikategorikan sebagai faktor push dan pull. Push-pull theory (Ravenstein, 1987 dalam Erwidodo, 1992) menyatakan bahwa sebagian orang bermigrasi akibat tarikan oleh insentif yang tersedia di tempat tujuan dan sebagian lain akibat dorongan kondisi sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan di desa atau daerah asal.

Menurut Bogue yang menjadi faktor penarik adalah :

(1) Adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan kerja yang cocok,

(2) Kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik, (3) Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, (4) Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, (5) Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung,

(6) Adanya aktivitas di kota besar, tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang desa.

Adapun faktor pendorongnya adalah sebagai berikut: (1) Berkurangnya sumber-sumber alam,

(2) Lapangan kerja yang sempit di daerah asal, (3) Adanya tekanan atau diskriminasi,

(4) Tidak cocok dengan adat/budaya/kepercayaan, (5) Alasan pekerjaan atau perkawinan,

(6) Bencana alam baik berupa banjir, kebakaran, gempa, penyakit.

Teori Lewis menyatakan bahwa perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri karena sektor industri membutuhkan tenaga kerja dengan asumsi sektor pertanian mengalami surplus tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja di sektor industri lebih tinggi dari pada sektor pertanian. Inilah yang menjadi motivasi penduduk untuk melakukan migrasi. Teori tersebut dapat diperjelas dengan Todaro Migration model. Model ini menjelaskan migrasi desa-kota sebagai proses ekonomi yang rasional, meskipun angka pengangguran di kota-kota sudah sedemikian tinggi. Kebanyakan negara sedang berkembang mengabaikan sektor pertanian untuk mendapatkan sumber daya dalam upaya meningkatkan usaha industrialisasi dan urbanisasi. Kebijakan ini sangat

mengutamakan urban bias (kecenderungan mengutamakan kota) yang sudah mendarah daging dalam kehidupan ekonomi di banyak negara sedang berkembang. Keadaan ini mendorong tetap berlangsungnya tingkat migrasi yang tinggi meskipun pengangguran di kota meningkat terus.

Berdasarkan penelitian Desiar (2003) yang berjudul Dampak Migrasi terhadap Pengangguran dan Sektor Informal di DKI Jakarta, peluang migran dalam memperoleh pekerjaan ternyata jauh lebih besar dari pada peluang penduduk bukan migran (penduduk lokal). Tetapi, penduduk migran yang tingkat pendidikan tertingginya adalah SLTP lebih banyak berusaha di sektor informal. Adapun dampak dari migrasi yang masuk ke Jakarta adalah meningkatnya pengangguran dan orang bergerak di sektor informal. Faktor dominan yang mempengaruhi penduduk untuk bermigrasi adalah sulitnya mereka dalam memperoleh pekerjaan di daerah asal. Selain itu tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) DKI Jakarta sebagai daerah tujuan migrasi merupakan faktor penarik.

Berdasarkan penelitian Darmawan (2007) yang berjudul Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi terhadap Pola Migrasi Antar Provinsi di Indonesia, ternyata penduduk bermigrasi dari daerah yang memiliki Upah Minimum Regional (UMR) tinggi ke daerah yang memiliki UMR rendah. Hal ini dikarenakan UMR tidak sebanding dengan KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dan tidak semua migran melakukan migrasi karena alasan pekerjaan, misalnya: alasan pernikahan, pendidikan, keluarga. Berdasarkan penelitian tersebut faktor penarik penduduk melakukan migrasi adalah tingkat PDRB daerah tujuan migrasi yang lebih tinggi

dibandingkan daerah asal. Penelitian tersebut tidak mengelompokkan migran menurut kelompok umur.

2.1.5. Korelasi Otonomi Daerah dan Kesempatan Kerja

Kebijakan sentralisasi dirasa kurang cocok diterapkan di Indonesia. Indonesia yang memiliki masyarakat dan kondisi alam yang berbeda-beda tiap daerahnya, membutuhkan kebijakan yang berbeda pula untuk membangun berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan sentralisasi juga hanya akan membuat pemerintah pusat lebih terfokus pada perekonomian domestik dan kurang fokus terhadap perekonomian dunia.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat tersebar merata sampai ke pelosok daerah, pemerintah memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini dikarenakan pemerintah daerah lebih mengenal kondisi wilayah dan masyarakatnya masing-masing. Sistem yang desentralistik ini mengindikasikan bahwa daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja. Selain itu pula dengan adanya otonomi daerah dapat lahir berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi.

Adapun alasan diprioritaskannya pertumbuhan kesempatan kerja pada program otonomi daerah adalah agar pertumbuhan ekonomi daerah bisa berkelanjutan. Hal ini dapat dijelaskan dengan model Solow di mana untuk dapat menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan perlu menganalisis pertumbuhan populasi penduduk.

Peningkatan populasi penduduk menandakan angkatan kerja yang semakin meningkat. Peningkatan angkatan kerja ini akan mengurangi persediaan tingkat modal per pekerja. Gambar 2.2. menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari n1 ke n2 mengurangi tingkat modal per pekerja pada

kondisi mapan dari k1* ke k2*. Karena k* lebih rendah, dan karena y* = f(k*)

maka tingkat output per pekerja y* juga lebih rendah. Jadi peningkatan pertumbuhan populasi akan menurunkan GDP per kapita dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sumber : Mankiw, 2000

Gambar 2.2. Dampak Pertumbuhan Populasi pada Tingkat Modal Per Pekerja k2* k1* Modal per pekerja, k (δ+n2)k investasi pulang (δ+n1)k pokok sf(k) investasi Kenaikan pertumbuhan populasi (n)

Persediaan modal pada kondisi mapan turun

Investasi, investasi pulang – pokok

Pertumbuhan populasi yang semakin meningkat menyebabkan modal per pekerja dan output per pekerja turun. Namun, dengan teknologi yang semakin maju, output per pekerja dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dapat meningkatkan efektivitas para pekerja. Walaupun demikian, pertumbuhan populasi akan terus meningkat. Jika penambahan output hanya dikarenakan kemajuan teknologi tanpa menyerap angkatan kerja yang terus meningkat, maka pengangguran akan bertambah. Peningkatan pengangguran akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Permintaan domestik yang menurun akan menurunkan pula total produksi. Penurunan output nasional akan menurunkan GDP dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi pun melambat. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah pertumbuhan kesempatan kerja ini sangat penting. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kesempatan kerja inilah yang akan membuat pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh berkelanjutan. Dengan demikian semakin jelas terlihat bahwa program otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja.

2.1.6. Korelasi Otonomi Daerah dan Migrasi Keluar

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta melindungi hak-hak masyarakat lokal. Dalam konteks ekonomi, otonomi daerah bertujuan memeratakan pembangunan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Dengan begitu, pembangunan

ekonomi akan lebih merata dirasakan seluruh lapisan masyarakat yang sesuai dengan kebudayaan dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

Salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat ditingkatkan. Pertumbuhan kesempatan kerja yang meningkat ini dapat menjadi faktor penarik untuk migran masuk dan dapat mengurangi migran keluar. Oleh karena itu, secara teoritis otonomi daerah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja seharusnya dapat mengurangi migrasi keluar.

Pertumbuhan kesempatan kerja yang meningkat bisa jadi tidak dapat mengurangi arus migrasi keluar. Jika dilihat dari segi ekonomi, harapan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi menjadi faktor penarik seseorang melakukan migrasi keluar. Sedangkan faktor pendorongnya adalah lapangan pekerjaan yang sempit di daerah asal. Jika faktor penarik kekuatannya lebih besar dibandingkan faktor pendorong, maka pertumbuhan kesempatan kerja yang terjadi belum dapat mengurangi arus migrasi keluar.

Selain itu pula, peningkatan arus migrasi keluar ditengah peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja juga dapat diakibatkan oleh sektor pertanian yang mengalami excess supply tenaga kerja. Kondisi excess supply akan mengurangi tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Keinginan untuk bermigrasi keluar pun semakin tinggi walaupun di daerah tujuan migrasi memiliki angka pengangguran yang tinggi.

2.1.7. Konsep Shift Share

Analisis Shift Share pertama kali diperkenalkan oleh Perloff et all pada tahun 1960. Analisis Shift Share digunakan untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi tenaga kerja pada suatu wilayah tertentu. Jadi, melalui analisis Shift Share dapat diketahui dampak kebijakan wilayah ketenagakerjaan dan dapat dianalisis besarnya kontribusi pertumbuhan dari tenaga kerja dan pendapatan pada masing-masing sektor di wilayah tertentu.

Adapun manfaat analisis Shift Share adalah untuk melihat :

(1) perkembangan sektor perekonomian di suatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas,

(2) perkembangan sektor-sektor perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya,

(3) perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya sehingga dapat membandingkan besarnya aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan pertumbuhan antar wilayah,

(4) perbandingan laju sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan nasional serta sektor-sektornya.

Secara umum ada tiga komponen utama dalam analisis Shift Share (Budiharsono, 2001) yaitu komponen pertumbuhan nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). Berdasarkan komponen ketiga wilayah tersebut dapat ditentukan dan didentifikasikan perkembangan suatu sektor ekonomi pada suatu wilayah. Apabila

PP + PPW > maka disimpulkan bahwa pertumbuhan sektor ke i di wilayah ke j termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Sedangkan jika PP + PPW < 0 maka pertumbuhan sektor i pada wilayah ke j dikategorikan pertumbuhan lambat.

Sumber : Budiharsono, 2001

Gambar 2.3. Model Analisis Shift Share

Menurut Soepono (1993), kelebihan analisis Shift Share antara lain:

(1) Analisis Shift Share dapat melihat perkembangan produksi atau kesempatan kerja di suatu wilayah hanya pada dua titik tertentu, yang mana satu titik waktu dijadikan sebagai dasar analisis dan satu titik lainnya sebagai akhir analisis.

(2) Perubahan indikator kegiatan ekonomi di suatu wilayah antara tahun dasar analisis dengan tahun akhor analisis dapat dilihat melalui tiga komponen pertumbuhan wilayah yaitu komponen pertumbuhan nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).

(3) Berdasarkan komponen PN, dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dibandingkan laju pertumbuhan nasional.

Komponen Pertumbuhan Nasional

Maju PP + PPW > 0 Wilayah ke j Sektor ke i Wilayah ke j Sektor ke i Lamban PP + PPW < 0 Komponen Pertumbuhan Proporsional Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

(4) Komponen PP dapat digunakan utuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah.

(5) Komponen PPW dapat digunakan untuk melihat daya saing sektor-sektor ekonomi dibandingkan dengn sektor ekonomi pada wilayah lainnya.

(6) Jika persentase PP dan PPW dijumlahkan maka dapat ditujukkan adanya pergeseran (shift) hasil pembangunan perekonomian daerah.

Analisis Shift Share ini juga memiliki kelemahan yaitu :

(1) Persamaan Shift Share hanyalah identity equation dan tidak mempunyai implikasi-implikasi keperilakuan. Metode Shift Share tidak untuk menjelaskan mengapa, misalnya pengaruh keunggulan positif di beberapa wilayah, tetapi negatif di daerah-daerah lain. Metode Shift Share merupakan teknik pengukuran yang mencerminkan suatu sistem perhitungan semata dan tidak bersifat analitik.

(2) Komponen pertumbuhan nasional (PN) secara implisit mengemukakan bahwa laju pertumbuhan suatu wilayah hanya disebabkan oleh kebijakan nasional tanpa memperhatikan sebab-sebab laju pertumbuhan yang bersumber dari wilayah tersebut.

(3) Komponen PP dan PPW mengasumsikan bahwa perubahan penawaran dan permintaan, teknologi dan lokasi diasumsikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah. Di samping itu, analisis Shift Share juga mengasumsikan bahwa semua barang dijual secara nasional padahal tidak semua demikian.

Rasio kesempatan kerja digunakan untuk engidentifikasi pertumbuhan kesempatan kerja dalam negeri suatu wilayah. Rasio kesempatan kerja terbagi menjadi tiga yaitu nilai ri, Ri, dan Ra. Nilai ri mengidentifikasikan rasio kesempatan kerja di sektor tertentu pada wilayah tertentu. Nilai Ri mengidentifikasikan rasio kesempatan kerja nasional pada sektor tertentu. Nilai Ra mengidentifikasikan rasio kesempatan kerja nasional.

Profil pertumbuhan digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor perekonomian di wilayah yang bersangkutan dengan cara mengekspresikan persen perubahan komponen pertumbuhan proporsional (PPij) dan pertumbuhan pangsa

wilayah (PPWij). Profil pertumbuhan digambarkan pada suatu sumbu koordinat,

dimana sumbu horizontal adalah PP sebagai absis dan sumbu vertikal adalah PPW sebagai ordinat.

Sumber : Busiharsono, 2001

Gambar 2.4. Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian

Keterangan :

(1) Kuadran I menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang cepat (PP bernilai positif) dan daya saing yang baik jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya (PPW bernilai

Kuadran IV Kuadran I

PP

Kuadran III Kuadran II

positif). Pada kuadran I ini menunjukkan bahwa wilayah atau sektor tersebut merupakan wilayah atau sektor yang maju.

(2) Kuadran II menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di wilayah tersebut cepat (PP bernilai positif), namun daya saing yang dimiliki kurang baik dibandingkan wilayah lainnya (PPW bernilai negatif).

(3) Kuadran III menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di wilayah tersebut lambat (PP bernilai negatif) dan daya saing yang kurang baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya (PPW bernilai negatif).

(4) Kuadran IV menunjukkan bahwa pertumbuhan wilayah atau sektor tersebut lambat (PP bernilai negatif), namun daya saing sektor-sektornya baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya (PPW bernilai positif).

(5) Pada Kuadran II dan Kuadran IV terdapat garis miring yang membentuk sudut 450 dan memotong kedua kuadran tersebut. Bagian atas tersebut menunjukkan bahwa sektor atau wilayah yang bersangkutan termasuk sektor atau wilayah yang maju sedangkan yang berada di bawah garis menunjukkan sektor atau wilayah yang lamban.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kebijakan sentralistik yang telah berjalan selama 32 tahun ternyata mendatangkan masalah bagi perekonomian nasional maupun Jawa Timur. Jawa Timur sebagai kawasan penting pertumbuhan industri dan perdagangan (bisnis) di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan pada sektor sekunder dan tersiernya pasca saat krisis ekonomi tahun 1997. Penurunan tersebut terjadi karena pemerintah daerah juga sudah lama kehilangan kreativitas sehingga mereka tidak

bisa langsung tanggap untuk menangani krisis moneter. Dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah gagal memahami dan mengantisipasi gejala krisis ekonomi dan keuangan global. Hal ini disebabkan, dalam waktu yang cukup lama pemerintah pusat telah menggunakan terlalu banyak waktu untuk mengurus masalah-masalah domestik. Oleh karena itu, kebijakan yang sentralistik diubah menjadi otonomi daerah yang desentralistik.

Alasan lainnya pemerintah memberlakukan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menilai kondisi daerah dan masyarakatnya masing-masing dapat mempercepat laju pembangunan daerah. Dengan kata lain, dengan adanya otonomi daerah kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Besarnya perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat ini yang akan menjadi tolok ukur efektif tidaknya pelaksanaan otonomi daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja. besarnya pertumbuhan kesempatan kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan seseorang melakukan migrasi atau tidak.

Kondisi pertumbuhan kesempatan kerja dan arus migrasi yang terjadi pada saat kebijakan otonomi daerah diberlakukan akan dibandingkan dengan kondisi pada saat otonomi daerah belum diberlakukan. Dengan demikian akan diketahui apakah otonomi daerah dapat meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi migrasi atau tidak. Selain itu juga, hasil perbandingan antara kondisi pra dan pasca otonomi daerah dapat menunjukkan apakah pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan hasil yang lebih baik dari pelaksanaan kebijakan yang

sentralistik atau tidak. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah pun dihasilkan.

Keterangan :

: menunjukkan alur yang berkesinambungan dan berurutan Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran

Kondisi Jawa Timur sebelum otonomi daerah

Kebijakan sentralistik diubah menjadi kebijakan otonomi daerah yang desentralistik

Perlu ada tolok ukur keberhasilan yang menunjukkan efektivitas otonomi daerah

Besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang dicapai pada era pelaksanaan otonomi daerah dan dibandingkan dengan sebelum

otonomi daerah diberlakukan

Pertumbuhan Kesempatan Kerja Migrasi Keluar (Pertumbuhan kesempatan kerja yang meningkat seharusnya dapat mengurangi migrasi keluar) Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektivitas Otonomi Daerah

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Selain itu penulis juga melakukan studi pustaka dengan membaca jurnal, artikel internet serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Referensi tersebut diperoleh dari instansi terkait seperti : Lembaga Sumberdaya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI IPB), perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perpustakaan BPS pusat, media cetak, media elektronik dan melalui download dari website internet.

Adapun kurun waktu penelitian adalah 1996- 2007 di mana kurun waktu tersebut dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama adalah periode sebelum otonomi daerah (1996-2000). Periode kedua adalah periode era otonomi daerah I yaitu tahun 2001-2003. Sedangkan periode ketiga adalah periode era otonomi daerah II yaitu tahun 2004-2007. Periode era otonomi daerah dibagi menjadi dua periode bertujuan agar hasil analisisnya efektif. Hal ini dikarenakan analisis Shift Share akan memiliki hasil yang efektif jika periode yang digunakan tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

3.2. Metode Analisis Data

Untuk mendukung penelitian ini, maka digunakan metode analisis Shift Share dengan bantuan software Microsoft Excel 2007. Shift Share digunakan sebagai alata analisis dalam mengidentifikasikan pertumbuhan sektor

(3.1) perekonomian pada suatu wilayah tertentu. Dengan analisis Shift Share dapat diketahui pertumbuhan suatu sektor dalam satu wilayah jika dibandingkan secara realtif dengan sektor-sektor lainnya, dapat menunjukkan pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, dan membandingkan laju sektor perekonomian di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional.

3.2.1. Analisis Kesempatan Kerja Jawa Timur dan Nasional

Pertumbuhan kesempatan kerja pada lapangan usaha i di Provinsi Jawa Timur dan skala nasional dapat diketahui dengan menggunakan analisis Shift Share. Adapun definisi operasional dari kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang dapat diisi oleh penawaran tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja yang tersedia. Apabila dalam suatu negara terdapat m daerah/wilayah/Provinsi (j = 1,2,3,…,m) dan n sektor perekonomian (i = 1,2,3,…,n) maka kesempatan kerja dari lapangan usaha i pada tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis dapat dirumuskan sebagai berikut :

(1) Kesempatan kerja Jawa Timur/nasional dari lapangan usaha i pada tahun dasar analisis (1996, 2001, 2004).

di mana :

Yi = kesempatan kerja Jawa Timur/nasional dari lapangan usaha i pada tahun

1996, 2001, 2004.

Yij = kesempatan kerja dari lapangan usaha i di wilayah Jawa Timur/nasional

(3.4) (3.3) (3.3) (3.2) (3.3) (3.5) (3.6) (2) Kesempatan kerja Jawa Timur/nasional dari lapangan usaha i pada tahun akhir

analisis (2000, 2003, 2007).

di mana :

Y’i = kesempatan kerja Jawa Timur/nasional dari lapangan usaha i pada tahun

2000, 2003, 2007,

Y’ij = kesempatan kerja dari lapangan usaha i di wilayah Jawa Timur/nasional

pada tahun 2000, 2003, 2007.

Selanjutnya akan dirumuskan kesempatan kerja di Jawa Timur/nasional pada tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis sebagai berikut :

1. Total kesempatan kerja di Jawa Timur/nasional pada tahun dasar analisis (1996, 2001, 2004)

Di mana :

Y.. = total kesempatan kerja Jawa Timur/nasional dari pada tahun 1996, 2001,

2004.

Yij = kesempatan kerja dari lapangan usaha i di wilayah Jawa Timur/nasional

pada tahun 1996, 2001, 2004.

2. Total kesempatan kerja di Jawa Timur/nasional pada tahun akhir analisis (2000, 2003, 2007)

(3.5)

(3.6) di mana :

Y’.. = total kesempatan kerja Jawa Timur/nasional pada tahun 2000, 2003,

2007.

Y’ij = kesempatan kerja dari lapangan usaha i di wilayah Jawa Timur/nasional

pada tahun 2000, 2003, 2007.

Perubahan kesempatan kerja lapangan usaha i di Jawa Timur/nasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

di mana :

ΔYij = Perubahan kesempatan kerja lapangan usaha i di Jawa Timur/nasional,

Yij = Kesempatan kerja dari lapangan usaha i di wilayah Jawa Timur/nasional pada tahun dasar analisis (1996, 2001, 2004), Y’ij = Kesempatan kerja dari lapangan usaha i di wilayah Jawa

Timur/nasional pada tahun akhir analisis (2000, 2003, 2007). Rumus persentase perubahan kesempatan kerja adalah sebagai berikut :

di mana :

= Persentase perubahan kesempatan kerja lapangan usaha i di Jawa

Timur/nasional,

Yij = Kesempatan kerja dari lapangan usaha i di wilayah Jawa Timur/nasional pada tahun dasar analisis (1996, 2001, 2004),