1 BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Studi ini bermaksud untuk mengungkap berbagai macam sikap elit lokal di Papua dalam merespon kebijakan otonomi khusus. Tujuan penelitian ini adalah melacak sikap-sikap elit lokal yang muncul dalam merespon kebijakan otonomi khusus Papua, serta mengidentifikasi sikap-sikap tersebut secara komprehensif yang dinilai sangat dinamis. Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, proses implementasi otonomi khusus di Papua menghadirkan bermacam-macam respon dan tanggapan dari elit lokal sebagai representasi masyarakat asli Papua. Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan variasi sikap elit lokal di Papua, baik yang berada di dalam struktur pemerintah daerah (governing elite) maupun elit yang berada di luar struktur pemerintahan (non governing elite) berikut kepentingannya dalam merespon implementasi otonomi khusus di Papua.

Pemberian otonomi yang berbeda antara satu daerah atau wilayah dengan beberapa daerah lainnya merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Kita tampaknya membutuhkan cara berpikir baru yang menekankan pada adanya kebutuhan untuk memperhatikan perbedaan dan keunikan masing-masing daerah, sekaligus kepentingan obyektif sebagai sebuah negara bangsa, yang menjadi dasar untuk merancang kebijakan desentralisasi ke depan (Tim Peneliti JPP UGM, 2010).

2 Secara prinsip, berbagai bentuk penyebaran kekuasaan di atas merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi dua hal fundamental yang dihadapi suatu negara, yakni persoalan bercorak politik, termasuk yang bersumber pada keunikan dan perbedaan budaya, serta persoalan yang bercorak teknokratis menejerial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan.

Dengan tujuan dan maksud yang sama, Indonesia mulai menganut paradigma desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization), yaitu metode pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pentingnya desentralisasi kekuasaan dengan memperhatikan keunikan dan keragaman daerah. Secara empirik format tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Papua. Skema penerapan asimetrisme bagi Papua diberikan dalam bentuk otonomi khusus yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyelesaikan persoalan ungovernability dan regional question dalam kerangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tim Peneliti JPP UGM, 2010).

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Undang-undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subyek utama. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah

3 Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat.

Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua. Peran yang dimaksud adalah ikut serta dalam merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan (Musa’ad, 2005: 130).

Hadirnya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan ruang otoritas yang lebih besar dan luas kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Secara politik, Undang-Undang Otonomi Khusus memuat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui kebijakan desentralisasi yang lebih memadai. Secara sosial, Undang-Undang Otonomi Khusus memuat pengakuan dan penghormatan terhadap identitas sosial budaya dan hak-hak dasar masyarakat asli Papua, serta secara ekonomi memuat peningkatan alokasi dana pembangunan dalam rangka pemulihan (recovery) dan peningkatan (empowering) kapasitas ekonomi masyarakat asli Papua. Dengan

4 demikian, Undang-Undang Otonomi Khusus diharapkan mampu menjawab semua persoalan yang selama ini terjadi di Papua.

Setelah lebih dari satu dekade UU Otsus diimplementasikan, kondisi di Papua masih sangat kurang memuaskan bagi masyarakat asli. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, ketidakadilan, korupsi, nepotisme, palayanan kesehatan dan pendidikan yang buruk, serta pelanggaran HAM masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Papua. Bagi masyarakat asli Papua, pelaksanaan otonomi khusus dianggap gagal dan tidak mencapai cita-citanya. Bahkan yang muncul saat ini adalah negasi-negasi (berbagai bentuk penolakan) sebagai akibat dari salah implementasi dan kurang pekanya pemerintah pusat terhadap aspirasi rakyat Papua. Otonomi khusus dipersepsikan sebagai gula-gula politik bagi rakyat Papua, sehingga sangat logis kalau melahirkan berbagai bentuk ketidakpuasan rakyat yang ditandai resistensi atas kebijakan-kebijakan pemerintah hingga keinginan untuk merdeka dari NKRI (Sujito dkk, 2009: 22).

Berdasarkan uraian di atas, fokus tulisan ini ingin mengidentifikasi munculnya berbagai macam respon dari masyarakat asli Papua khususnya elit lokal sebagai representasi masyarakat terkait implementasi UU Otsus di Papua selama ini. Respon yang dimaksud adalah sikap elite lokal di Papua yang bervariasi dan dinamis dalam merespon implementasi UU Otsus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, respon dalam sikap yang bervariasi dari elit lokal di Papua muncul karena inkonsistensi pemerintah dalam melaksanakan amanah konstitusi (UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). Elite lokal di Papua

5 menganggap bahwa kehadiran otonomi khusus hanya sebagai penyeimbang bukan sebagai solusi atas segala persoalan yang terjadi di Papua.

Banyak penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang otonomi khusus Papua. namun kajian-kajian tersebut lebih banyak bersifat elitis. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara lain; kajian yang dilakukan oleh tim Kemitraan Partnership dalam membedah tiga dimensi yang membedakan kebijakan otonomi khusus di Papua dengan undang-undang pemerintahan daerah yang dijalankan oleh daerah lain di Indonesia. Tiga dimensi tersebut adalah; 1) dimensi peristilahan, dimana Papua dapat menggunakan istilah yang berbeda dengan daerah lainnya, seperti DPRP, perdasi, distrik, kampung, dan sebagainya. 2) dimensi kelembagaan, ini memungkinkan terdapat beberapa lembaga dan pranata yang bersifat khas di Papua, seperti MRP, lembaga daerah, dan perdasus. 3) dimensi keuangan, dimana terdapat empat kekhususan hak keuangan bagi Papua yang berbeda secara signifikan dengan daerah lain (Djojosoekarto dkk, 2008: 40-41).

Kajian lain Kemitraan Partnership mengenai otonomi khusus Papua adalah kajian mengenai kinerja otonomi khusus Papua dari tahun 2002-2007. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan otonomi khusus di Papua dari muatan undang-undang, implementasi kebijakan, serta kinerja dan dampak yang dirasakan belum memadai terhadap enam sektor utama, yaitu kebijakan umum, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, masyarakat sipil dan ekonomi kerakyatan. Keenam sektor tersebut telah diatur dalam muatan uu otsus Papua namun implementasi dan kinerjanya belum maksimal (Djojosoekarto dkk, 2008: 140-141).

6 Elpius Hugi ikut mengkaji evaluasi dampak otonomi khusus terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua. Menurut Hugi, dampak otonomi khusus bagi sektor pendidikan di Papua belum signifikan, hal ini disebabkan oleh strategi input oriented dan output oriented yang tidak fleksibel sehingga pelaksanaan pendidikan hanya bergantung pada biaya pemerintah dengan kurikulum yang terkesan kaku. Rendahnya tingkat kesehatan di Papua disebabkan oleh gagalnya strategi pemerintah, seperti pembangunan daerah berwawasan kesehatan, profesionalisme tenaga kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat, dan keberhasilan pembangunan kesehatan. Di sektor ekonomi, Hugi menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua tergolong tinggi. Penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di Papua adalah kongsi antara kapitalis lokal dan pemerintah, korupsi yang merajalela, serta budaya malas dan foya-foya dari masyarakat asli Papua (Hugi, 2010).

Penelitian lain mengenai dampak otonomi khusus sebagai solusi konflik di Papua pernah dilakukan oleh Oktovianus Warere di tahun 2002. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa otonomi khusus belum mampu menyelesaikan konflik di Papua. kegagalan tersebut berangkat dari rendahnya aspirasi masyarakat yang terakomodir di dalam undang-undang otonomi khusus Papua. UU versi Uncen yang 90% adalah aspirasi masyarakat direvisi oleh DPR RI menjadi hanya 50%. ketika diundangkan oleh pemerintah pusat, aspirasi masyarakat asli Papua yang tersisa hanya sekitar 30% saja. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan gagalnya dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua menjadi alasan utama ketidakmampuan otonomi khusus dalam menyelesaikan konflik di Papua (Warere, 2002).

7 Selain evaluasi kebijakan, banyak penelitian otonomi khusus yang mengkaji tentang distribusi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Papua. beberapa penelitian tersebut antara lain; Hans Kambu yang menganalisis pengelolaan alokasi dana otonomi khusus (DOK) di Papua. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pembagian dana otonomi khusus dirasa kurang efektif, dimana pemerintah provinsi mendapatkan jatah 60% sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya dianggarkan 40%. Padahal menurut Kambu, program pemerintah lebih banyak dijalankan di tingkat kabupaten/kota. Hasilnya program pemerintah di daerah kurang begitu efektif hingga ke pelosok Papua (Kambu, 2004).

Program pemerintah semakin kurang efektif karena alokasi DOK yang kurang merata di tingkat kabupaten/kota. Hal ini disebabkan kecenderungan untuk menyamakan alokasi DOK bagi seluruh kabupaten/kota, padahal setiap daerah di Papua memiliki tantangan pembangunan yang berbeda. Selain itu, besaran alokasi DOK ke kabupaten/kota tidak representatif terhadap ketimpangan kesejahteraan yang terjadi di Papua. Dalam konteks ini, ditemukan ada daerah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita tinggi, jumlah masyarakat miskin sedikit, namun memperoleh alokasi DOK cukup tinggi. Padahal di daerah lainnya ditemukan kabupaten/kota yang memiliki pendapatan perkapita rendah, jumlah masyarakat miskin cukup banyak, justru memperoleh alokasi DOK lebih kecil (Salam, 2012).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih bersifat elitis, penelitian ini mengambil sudut pandang berbeda dalam melihat dampak otonomi khusus di Papua. Jika kebanyakan peneltian terdahulu lebih fokus terhadap muatan

8 kebijakan, distribusi fiskal, serta dampak dan kinerja otonomi khusus, maka penelitian ini coba membalik logika tersebut dengan melacak respon masyarakat khususnya sikap elit lokal di Papua terhadap implementasi otonomi khusus yang telah berlangsung kurang lebih satu dekade terakhir. Untuk itu, penelitian ini akan memetakan secara komprehensif sikap elit lokal dalam merespon kebijakan otonomi khusus Papua. Elit lokal yang dimaksud adalah elit lokal yang berada dalam struktur pemerintahan (governing elite) dan elit lokal di luar struktur pemerintahan (non governing elite). Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap sikap elit lokal di Papua, serta kepentingan di balik sikap tersebut. Penelitian ini juga diharapkan mampu melacak faktor-faktor yang mempengaruhi dinamisnya sikap masyarakat asli Papua. Penelitian ini dirasa sangat penting sebagai bahan refleksi terhadap implementasi otonomi khusus di Papua selama ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana variasi sikap elite lokal di Papua dalam merespon implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua?”

9 C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama. Pertama, ingin mengidentifikasi dan memetakan sikap elit lokal di Papua dalam merespon implementasi undang-undang otonomi khusus. Kedua, ingin mengidentifikasi mengapa sikap-sikap masyarakat asli Papua sangat dinamis dalam merespon otonomi khusus.

D. Kerangka Teori 1. Teori Elit

Penelitian ini menggunakan teori elit yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto untuk memetakan elit lokal di Papua. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai lapisan atau strata sosial. Di setiap masyarakat tersebut dapat ditemukan kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang tidak memilikinya. Konsep mengenai adanya lapisan masyarakat yang berkuasa dan lapisan yang dikuasai dapat ditemukan dalam berbagai tulisan yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto (Haryanto, 2005: 125).

Sebutan elit atau terminologi elit, sebagaimana diungkapkan oleh Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, serta pemikir-pemikir lain yang tergolong ke dalam elite theorits, memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan yang lain (Haryanto, 2005: 66).

10 Munculnya elit didasarkan pada kekuasaan yang terdistribusi secara tidak merata, sehingga ada individu atau sekelompok orang yang memiliki kekuaaan lebih besar (keunggulan) dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Elit merupakan kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi di dalam masyarakat, dalam arti nilai-nilai yang mereka bentuk (ciptakan) mendapatkan penilaian tinggi di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut dapat berbentuk kekayaan, kehormatan, pengetahuan, dan lain-lain (Dwipayana dan Ratnawati, 2005 : 23).

Menurut Gaetano Mosca, di semua masyarakat muncul dua kelas, yaitu kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang menguasai selalu lebih sedikit jumlahnya, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati sejumlah keuntungan yang diperoleh dari kekuasaan. Sementara kelas yang dikuasai, jumlahnya lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh kelompok yang menguasai, melalui cara yang sedikit banyak bersifat sah, kadang-kadang sewenang-wenang dan keras (Dwipayana dan Ratnawati, 2005: 25).

Vilfredo Pareto percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil yang mampu menduduki jabatan tertinggi dalam lapisan masyarakat. Vilfredo Pareto juga meyakini bahwa elite yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang

11 berbeda tersebut umumnya datang dari kelas yang sama, yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai (Varma, 2010: 200).

Berdasarkan pernyataan di atas, Vilfredo Pareto kemudian membagi masyarakat ke dalam dua kelas. Pertama, lapisan atas, yaitu elite yang terbagi ke dalam elite yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non-governing elite). Kedua, lapisan yang rendah, yaitu non-elite (Varma, 2010: 200). Dalam konteks elit lokal di Papua, dapat dipetakan bahwa elit yang termasuk dalam governing elite adalah elit yang menduduki jabatan struktural di Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang memiliki akses langsung terhadap pembuatan kebijakan, sedangkan yang tergolong ke dalam non governing elite adalah tokoh masyarakat, pemimpin adat, kepala suku, lembaga NGO, dan pimpinan lokal lainnya di luar struktur pemerintahan namun mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan.

2. Pendekatan New Institutionalisme a) Konsep New Institutionalisme

Kapasitas kebijakan bisa didefinisikan sebagai kemampuan mengorganisasikan sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan dalam rangka membuat pilihan-pilihan kolektif terbaik, baik yang terkait dengan pengalokasian sumberdaya untuk tujuan-tujuan publik maupun penetapan arah-arah strategisnya (Painter and Pierre, 2004 2). Atau lebih sederhananya, kapasitas kebijakan adalah kemampuan negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

12 ditetapkan. Kapasitas negara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa elemen institusional. Misalnya norma, ide, maupun hubungan kekuasaan antar aktor. Elemen-elemen ini bisa memberdayakan atau bahkan menghambat negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena elemen-elemen tersebut sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan serta tindakan-tindakan individu dan organisasi, maka tentunya perubahan pada elemen-elemen itu akan berpengaruh secara kuat terhadap perubahan institusional sebuah negara (Kurniawan, 2009: 16-17).

Dalam kaitannya dengan perubahan institusional negara, pendekatan institusionalisme baru (the new institutionalism) bisa dipakai untuk membantu memahami bagaimana terjadinya perubahan institusional. Dalam literatur new institusionalism, setidaknya ada tiga varian besar, yaitu: rational choice institutionalism, sociological institutionalism dan historical institutionalism. Perbedaan karakter-karakter dasar dari varian-varian tersebut bisa dilacak melalui logika dasarnya dalam memahami perilaku organisasi dan individu. Secara umum rational choice institutionalism menitikberatkan pada logika konsekuensi (the logic of consequence}, sociological institutionalism pada logika kepantasan (the logic of appropriateness), sedangkan historical institutionalism mengambil posisi tengah di antara keduanya (Campbell dalam Kurniawan, 2009: 17). Namun, penelitian ini hanya akan menggunakan pandangan rational choice institutionalism dan pandangan sociological institutionalism dalam mengkerangkai kasus yang akan diteliti.

13 Bagi penganut rational choice institutionalism perhatian lebih banyak difokuskan pada persoalan tentang bagaimana aktor-aktor yang ada membangun dan merubah institusi untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Institusi adalah fungsi dari kepentingan, kata mereka. Pendekatan ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh tradisi behavioralisme dan rational choice yang melihat bahwa interaksi manusia merupakan manifestasi dari kepentingan diri. Secara umum, para penganut pendekatan ini berargumen bahwa aktor (baik individu maupun organisasi) selalu memiliki seperangkat preferensi atau selera yang baku. Mereka berperilaku sepenuhnya secara instrumental. Tujuannya adalah agar capaian-capaian atas preferensi-preferensi tersebut bisa dimaksimalkan serta diwujudkan lewat cara-cara yang strategis. Dengan begitu maka kalkulasi yang luas sangat diperlukan oleh mereka (Hall and Taylor, 1996:945).

Menurut para penganut rational choice institutionalisme, institusi hadir untuk menata interaksi-interaksi aktor dengan cara mempengaruhi jangkauan (apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak). Selain itu institusi juga diharapkan bisa menjamin kelanjutan agenda maupun alternatif-alternatif pilihan yang dimiliki individu ataupun organisasi. Idealnya, institusi juga bisa menyediakan informasi dan mekanisme yang mengurangi ketidakpastian mengenai perilaku-perilaku aktor-aktor lain, serta pada saat yang sama memberi peluang bagi aktor untuk bisa memaksimalkan kepentingannya lewat proses interaksi. Dengan cara seperti ini maka aktor akan berada dalam sebuah 'kepastian sehingga bisa menuntun aktor ke arah kalkulasi tertentu serta memberi keluaran-keluaran sosial yang secara

14 potensial lebih baik (Hall and Taylor, 1996: 946). Pendeknya, institusi dibangun untuk membantu meningkatkan kepentingan diri aktor. Begitu institusi dibangun, aktor-aktor yang ada akan terus berupaya sebaik mungkin untuk mengejar kepentingan yang dibingkai oleh batasan-batasan yang diletakkan oleh institusi kepada mereka (Campbell dalam Kurniawan, 2009).

Lalu apakah kerangka yang ada dalam sebuah institusi itu akan bersifat statis dan tidak berubah? Tidak. Menurut teoritisi rational choice institutionalism, institusi sebenarnya bisa berubah karena mengikuti logika konsekuensi. Persoalannya adalah, perubahan dalam sebuah institusi tidak akan terjadi dengan mudah karena adanya fenomena yang disebut ekuilibrium strategis. Ekuilibrium strategis ini dilihat sebagai norma yang tertanam di dalam masyarakat sebagai batasan informal (North, 1990: 6). Sulitnya perubahan institusional ini terjadi karena para aktor merasa berada dalam kenyamanan situasional. Kata penganut pendekatan ini, sebuah kondisi normal politik terjadi tatkala aturan-aturan main yang ada telah mapan sehingga menjamin adanya kepastian bagi para aktor untuk bisa memaksimalkan sarana-sarana mereka (biasanya kepentingan diri) melalui aturan-aturan ini (Steinmo, dalam dark dan Foweraker, 2001).

Hal inilah yang biasanya membuat sebuah institusi menjadi sedemikian stabil. Begitu institusi dimapankan maka akan sangat sulit untuk merubahnya. Penyebabnya jelas: aktor-aktor yang ada tidak merasa yakin dan pasti seperti apa dan bagaimana efek struktur yang baru nanti terhadap kepentingan mereka. Muncul kekhawatiran bahwa jangan-jangan struktur institusional yang baru justru

15 akan merugikan mereka. Adanya ketidakpastian yang akan dilahirkan oleh struktur institusional yang baru itulah yang membuat para aktor sulit untuk merubah struktur yang ada (Steinmo, ibid. 2001).

Lalu bagaimana terjadinya perubahan institusional menurut rational choice institutionalism? Perubahan institusional terjadi ketika institusi yang ada sekarang ini sudah tidak lagi cocok dengan perubahan lingkungan. Asumsinya, perubahan dalam lingkungan sebuah organisasi akan berefek kepada struktur peluang para aktor (Beyeler dalam Kurniawan, 2009). Ketika institusi sudah tidak lagi bisa merespon struktur kesempatan yang ada di lingkungannya, maka institusi akan mengalami keguncangan. Aktor yang ada akan berupaya mendorong perubahan institusi agar kepentingan-kepentingan mereka bisa terwadahi. Dalam bahasa Guy Peters, perubahan mungkin terjadi ketika institusi yang ada telah gagal memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mencapai tujuan awal pada waktu ia dibentuk (Peters dalam Kurniawan, 2009).

Meski perubahan lingkungan bisa membawa perubahan struktur kesempatan bagi para aktor, namun biasanya para aktor akan berhati-hati dalam mendorong perubahan. Karena berada dalam tegangan antara merespon perubahan lingkungan dan kekhawatiran terhadap perubahan struktur kepentingan maka, sebagai akibatnya, perubahan institusional biasanya terjadi secara evolusioner. Bahkan ketika sebuah institusi negara mengalami persoalan besar, seperti guncangan harga yang begitu besar atau krisis politik, perubahan yang dihasilkan seringkali masih bisa diprediksikan dan bahkan cenderung evolusioner ketimbang

16 apa yang terlihat di permukaan sebagai hasil dari efek alur kesejarahan (path dependent) (North, 1990: 90). Orang cenderung hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian marjinal pada institusi-institusi mereka yang mengakibatkan perubahan pada alur sejarah (Campbell dalam Kurniawan, 2009).

Untuk melacak kepentingan elit lokal di Papua dari perspektif rational choice, maka penelitian ini menggunakan analisa cost and benefit. Prinsip analisa cost and benefit adalah meningkatkan keuntungan dari serangkaian tindakan dan mengurangi biaya yang terkait dengan serangkaian tindakan tersebut dalam suatu periode tertentu (Handbook CBA, 2006). Logika ini nantinya akan digunakan untuk melacak kepentingan-kepentingan elit yang terakomodir dalam implementasi otonomi khusus di Papua.

Pandangan rational choice institutionalist tentang perubahan institusional tersebut dalam beberapa hal berbeda dengan pandangan yang kedua, yaitu sociological institutionalism. Perbedaan pertama terlihat pada pendefinisian institusi; dan ini menyebabkan perbedaan dalam memahami perubahan. Seperti yang dikemukakan oleh Hall dan Taylor (1996: 947) bahwa kaum sociological institutionalist cenderung mendefinisikan institusi secara lebih luas ketimbang ilmuwan politik dengan memasukkan-tidak hanya aturan-aturan formal, prosedur atau norma tapi juga-sistem simbol, rujukan kognitif, serta kerangka moral yang memberi bingkai dasar bagi tindakan aktor. Dari sini bisa ditemukan bahwa sociological institutionalism lebih menekankan aspek kognitif dan normatif

17 ketimbang aspek kepentingan seperti yang digagas oleh rational choice institutionalist.

Perbedaan yang kedua terletak pada pandangan tentang bagaimana pengaruh institusi pada aktor. Berbeda dengan rational choice institutionalism, pendekatan sociological institutionalism memfokuskan pada cara-cara institusi menyediakan identitas dan makna interaksi sosial, serta pada bagaimana institusi mempengaruhi pilihan dan identitas aktor (Korpi, 2001: 6). Institusi diyakini tidak hanya mempengaruhi perhitungan strategis individu tapi juga pada pilihan dan identitas mereka yang paling mendasar (Hall and Taylor, 1996: 498). Dengan cara semacam ini maka organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya akan bertindak sesuai pilihan dan identitas yang mereka miliki.

Pendekatan ini juga percaya bahwa pilihan dan identitas aktor juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Identitas, pilihan dan nilai tidak hanya berkembang dalam organisasi tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang terinstitusionalisasi (Scott, 2000; Meyer, 1994 dalam Kurniawan, 2009). Organisasi seringkali harus berubah untuk merespon tekanan-tekanan dan nilai-nilai yang ditentukan oleh masyarakat di lingkungan sekelilingnya (Campbell, dalam Kurniawan, 2009). Lingkungan lantas menjadi penyedia nilai-nilai dan identitas.

Dengan kerangka berpikir seperti itu maka institusi akan mengalami perubahan institusional ketika terjadi pergeseran struktur kognitif (yang terwujud dalam nilai dan identitas) baik yang terjadi secara internal dalam organisasi maupun karena pengaruh lingkungan organisasi. Institusi diubah bila nilai dan

18 identitas yang mendasari institusi sebelumnya melemah (Beyeler dalam Kurniawan, 2009). Inilah alasan mengapa sociological institutionalis selalu menegaskan bahwa budaya dan ide yang ada di luar organisasi harus dipertimbangkan untuk memahami perubahan institutional. Mereka menggugat tradisi lama di teori organisasi yang melihat bahwa perubahan institutional terjadi karena dorongan faktor-faktor internal yang bersifat rasional seperti permintaan akan efektivitas dan efisiensi (Meyer and Rowan dalam Kurniawan, 2009).

Lalu bagaimana pendekatan ini menjelaskan perubahan? Sociological institusionalism mencoba menjelaskan dengan menggunakan konsep kepantasan. Konsep kepantasan ini merujuk pada kondisi dimana organisasi selalu bertindak secara konvensional agar tidak dianggap berbeda dengan organisasi dan aktor-aktor yang lain. Organisasi akan melakukan hal yang dilakukan organisasi lain. Organisasi akan selalu mencoba mengadopsi ide-ide normatif tentang hal-hal baik dan buruk yang berkembang di lingkungannya. Bahkan kata Scott, organisasi cenderung berusaha untuk mengimitasi organisasi lain yang dianggap lebih superior atau lebih sukses (Scott dalam Kurniawan, 2009). Dengan cara semacam ini maka jelas bahwa lingkungan menjadi penyedia bagi tujuan dan legitimasi organisasi profesi, kelompok kepentingan, negara. Lingkungan, pada akhirnya, juga meletakkan dasar-dasar dan standar umum tentang aktivitas-aktivitas yang pantas bagi organisasi-organisasi tersebut (Meyer, Boli and Thomas dalam Kurniawan, 2009). Dalam konteks ini, maka prospek legitimasi dan kelangsungan hidup organisasi cenderung meningkat bila organisasi

19 mengikuti praktek dan prosedur yang berkembang oleh lingkungan sekelilingnya (Meyer and Rowan dalam Kurniawan, 2009).

Cara berpikir sociological institutionalism tentang perubahan institusional, menurut March dan Olsen, adalah ekspresi dari logika kepantasan (March and Olsen, 1989; 2004). Logika ini melihat bahwa tindakan dan tingkah laku manusia tidak ditentukan oleh kepentingan rasional. Tindakan seringkali lebih didasarkan pada penyesuaian terhadap norma-norma yang ada ketimbang pada perhitungan pamrih atas pilihan-pilihan alternatif tindakan (March and Olsen, op.cit. 1989: 22). Kultur, skema dan rutinitas sosial menjadi batasan bagi tindakan aktor. Dengan begitu, organisasi menghadapi kenyataan bahwa mereka “dipaksa” untuk bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi. Institusi akan berubah bila kultur, skema dan rutinitas dalam lingkungan organisasi berubah

Menurut James March dan Johan Olsen (2009), logika kepantasan adalah perspektif dimana tindakan manusia didorong oleh aturan atau teladan perilaku di dalam lingkungannya. Aktor berusaha untuk memenuhi kewajiban yang diaplikasikan dalam peran, identitas, sebagai anggota dari sebuah komunitas atau kelompok. Dalam sosial kolektivitas, mereka melakukan apa yang dilihat sebagai kesesuaian untuk diri mereka dalam situasi tertentu. Logika ini bisa digunakan dalam melacak kepentingan elit lokal yang merespon kebijakan otonomi khusus di Papua. logika ini melihat relevansi hadirnya otonomi khusus di Papua. Apakah nilai-nilai yang diperjuangkan otonomi

20 khusus masih sejalan, ataukah otonomi khusus telah keluar dari jalur yang ditetapkan sejak awal, yaitu pembangunan kesejahteraan di Papua.

Meskipun dalam beberapa hal sociological institusionalism mempunyai penjelasan yang berbeda dengan rational choice institutionalism tentang bagaimana institusi berubah, tapi keduanya berpendapat sama dalam hal bahwa institusi berubah secara bertahap. Ini terjadi karena perubahan institusional terjadi melalui adopsi nilai, norma dan ide-ide dari luar. Prosesnya lebih bersifat evolusioner daripada revolusioner. Seperti yang dikemukakan oleh Powell (Powel, 1991 dikutip oleh Campbell dalam Kurniawan, 2009).:

"...saat perubahan terjadi, perubahan biasanya akan lebih mungkin mengikuti kondisi equilibrium atau pola evolusi yang telah jelas. Perubahan terjadi secara episodik dan ditandai dengan periode krisis atau intervensi kritis yang biasanya terjadi secara singkat, tapi kemudian diikuti dengan periode stabilitas atau perubahan evolusioner yang mengikuti alur kesejahteraan yang lebih lama"

b) Aktor dan Perilaku dalam Pendekatan New Institutionalism

Aktor dalam pendekatan institusionalisme baru adalah negara dalam hal ini institusi pemerintah dan masyarakat yang berada di bawah naungan otoritas negara (institusi pemerintah). Institusionalisme mengkaji pengaruh besar institusi terhadap perilaku manusia melalui aturan dan norma yang dibangun oleh

21 institusi. Berkaitan dengan pengaruh individu terhadap perilaku manusia, ada dua anggapan yaitu: pertama menyebabkan individu berusaha memaksimalkan manfaat aturan dalam institusi. Kedua, perilaku sekedar menjalankan tugas sesuai aturan (Aryani, 2012: 15). Institusionalisme memperkaya dengan menambahkan aspek kognitif, yaitu bahwa individu dalam institusi berperilaku tertentu bukan karena takut pada hukuman atau karena sudah menjadi kewajiban, melainkan karena konsepsi individu tersebut mengenai norma-norma sosial dan tatanan nilai yang ada.

Selznick (dalam Aryani, 2012: 16) selanjutnya mengatakan bahwa setiap organisasi formal (pemerintah) berusaha memobilisasi manusia dan sumber daya teknis sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi, orang-orang di dalam sistem tersebut cenderung menolak diperlakukan sebagai alat semata. Mereka berinteraksi secara keseluruhan, membawa masalah dan tujuan masing-masing. organisasi diletakkan dalam matriks institusional dan karenanya dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari lingkungannya yang menyebabkan mereka mesti menyesuikan diri.

Institusionalisme memiliki fokus perhatian pada cita-cita politik yang berkembang dalam sejarah politik barat yang dijelmakan dalam hubungan-hubungan khusus antara penguasa dan rakyat (Apter, 1996: 136), serta aturan, prosedur dan organisasi formal dalam pemerintahan dengan melihat organisasi pemerintahan negara sebagai starting poin. Hal ini dikaitkan dengan melihat pengaruhnya terhadap praktek politik. Tidak hanya itu, institusionalisme juga

22 memusatkan perhatiannya pada bagaimana menjaga agar masyarakat yang seimbang tidak berubah menjadi masyarakat beku, atau bagaimana masyarakat yang beku dapat diubah menjadi masyarakat yang seimbang. Dengan demikian, persoalan partisipasi menjadi satu hal yang penting, terutama dalam menentukan seberapa besar dan dalam masyarakat dapat terlibat dalam proses pemerintahan.

Institusionalisme menyatakan bahwa institusi politik mempengaruhi perilaku aktor dengan membentuk nilai, norma, kepentingan, identitas, dan keyakinan mereka (March & Olsen, 1989: 17). Oleh karena normatif menunjukkan suatu perhatian dengan norma dan nilai seperti variabel penjelas. Lebih lanjut, institusionalisme menyatakan bahwa aturan dan struktur yang terlihat netral sebenarnya mengandung nilai (dan hubungan kekuasaan), dan menentukan perilaku yang tepat dalam setting tertentu. Institusi menyederhanakan kehidupan politik dengan memastikan bahwa beberapa hal dianggap sebagaimana adanya dalam memutuskan hal-hal lain (March dan Olsen, 1989: 17).

3. Otonomi Khusus Papua: Desentralisasi Menjadi Asimetris

Pembentukan suatu pemerintahan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menciptakan suatu tatanan guna menjamin keteraturan dan ketertiban. Jaminan keteraturan dan ketertiban merupakan prasyarat bagi keberlangsungan proses hidup dan kehidupan masyarakat. Ini berarti, substansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rasyid (1996: 10), berpendapat bahwa

23 pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Konsepsi ini memberikan indikasi bahwa pemerintah haruslah memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Osborne dan Gaebler (1996: 283) mensinyalir bahwa, pemerintah perlu semakin didekatkan dengan masyarakat sehingga dapat memberikan respon secara cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Asumsi yang mendasari konsep ini adalah jika pemerintah berada di dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan akan menjadi lebih cepat, responsif, akomodatif, inovatif, produktif, dan ekonomis (Musa’ad, 2005: 13).

Model pemerintahan yang dijelaskan di atas sering dikenal dengan istilah desentralisasi. Konsep ini populer digunakan oleh Indonesia setelah era orde baru yang sangat identik dengan gaya sentralistis. Namun, dalam sejarah perjalanan era desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, konsep ini terus mengalami perubahan serta bertransformasi menjadi suatu konsep yang benar-benar ideal ketika diterapkan. Salah satunya adalah konsep desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) yang lebih menekankan pada kebutuhan untuk memperhatikan perbedaan dan keunikan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya di Indonesia. Salah satu bentuk penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia adalah pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

24

a) Konsep Desentralisasi

Dalam tinjauan etimologis (Koesoemahatmadja dalam Musa’ad, 2005: 13-14), desentralisasi berasal dari bahasa latin, de (lepas) dan centrum (pusat), sehingga decentrum (desentralisasi) dapat diartikan melepaskan dari pusat. Pengertian ini dapat dikonotasikan sebagai nuansa penyerahan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Rondinelli (dalam Nurcholis, 2005: 9) merumuskan, desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administratif, dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah (NGO/ lembaga swadaya masyarakat).

Lebih lanjut dijelaskan (Nurcholis, 2005: 9-10), desentralisasi dalam pandangan Rondinelli memiliki pengertian yang lebih luas. Menurut Rondinelli, desentralisasi mencakup dekonsentrasi, devolusi, pelimpahan pada lembaga semi otonom (delegasi), dan pelimpahan fungsi pemerintahan tertentu pada lembaga non pemerintah (privatisasi):

Dekonsentrasi adalah penyerahan beban kerja dari kementrian pusat kepada pejabat-pejabatnya yang ada di wilayah. Penyerahan ini tidak diikuti oleh kewenangan membuat keputusan dan diskresi untuk melaksanakannya.

25 Devolusi, yaitu pelepasan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat untuk membuat satuan pemerintahan baru yang tidak dikontrol secara langsung. Tujuan devolusi untuk memperkuat satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat dengan menyerahkan fungsi dan kewenangan. Selain dalam bentuk dekonsentrasi dan devolusi, desentralisasi juga dapat

dilakukan dengan cara pendelegasian pembuatan keputusan dan kewenangan administratif kepada organisasi-organisasi yang melakukan fungsi-fungsi tertentu, yang tidak di bawah pengawasan pemerintah pusat.

Di samping ketiga bentuk di atas, desentralisasi juga dapat berupa penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat kepada lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (NGO). Bentuk ini sering dikenal dengan privatisasi.

Secara umum definisi desentralisasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanisme penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilihat dari gambar berikut.

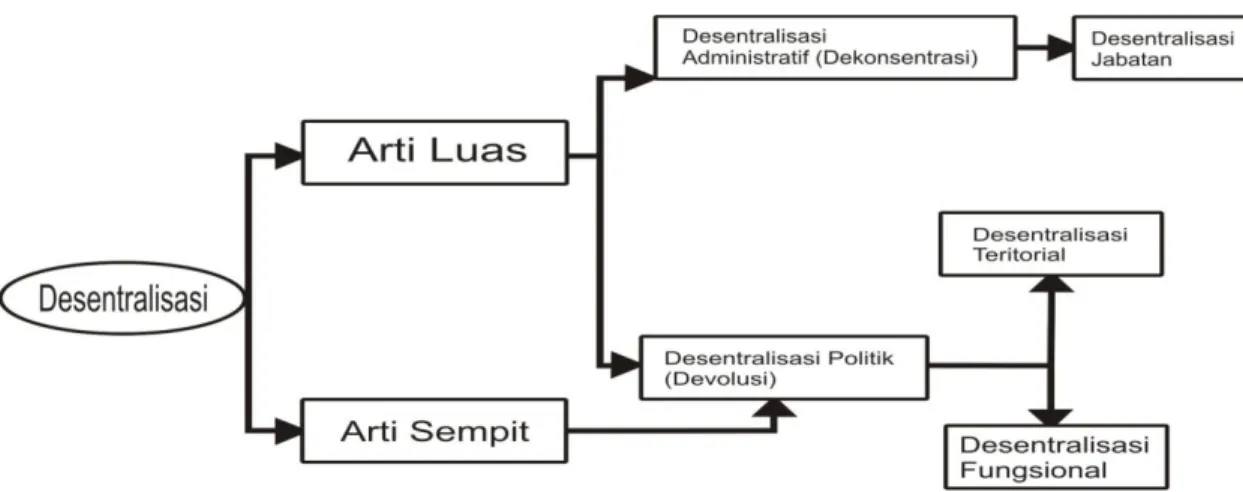

26 Gambar 1. Desentralisasi atau penyerahan kewenangan dari pemerintah

pusat ke pemerintah daerah (Musa’ad, 2005: 15).

Selanjutnya, pembahasan mengenai format desentralisasi pada bagian ini dirasa sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan konsep desentralisasi. Istilah desentralisasi sering digunakan bersamaan dengan istilah lainnya seperti dekonsentrasi, devolusi, delegasi, dan sebagainya, bahkan terkadang diidentikkan. Padahal masing-masing istilah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun semuanya merupakan bagian dari desentralisasi (Musa’ad, 2005: 17).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang merupakan landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah memberikan arahan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada tiga asas pemerintahan, yakni: Pertama, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah

27 dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kedua, asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa desentralisasi dalam arti luas adalah suatu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang mencerminkan kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Pencerminan kepentingan pemerintah pusat diapresiasikan dalam bentuk dekonsentrasi dan medebewind. Sedangkan pencerminan kepentingan pemerintah daerah diapresiasikan dalam bentuk desentralisasi (dalam arti sempit). Format desentralisasi dapat dilihat dalam gambar berikut:

28

Gambar 2. Format Desentralisasi (Musa’ad, 2005: 20).

b) Desentralisasi Asimetris (Asymmetrical Decentralization)

Setelah melihat kajian desentralisasi di atas, kita akan memahami bahwa proses distribusi kekuasaan di Indonesia pada awalnya bersifat seragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Secara umum, desentralisasi masih dipahami dalam makna uniform. Paradigma uniformitas menafikan fakta keragaman yang melekat dalam daerah-daerah dan sekaligus menafikan kepentingan nasional untuk menjaga keutuhan negara. Yang tampak kemudian, ide penyebaran kekuasaan lewat desentralisasi dilakukan secara seragam untuk semua daerah tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan fundamental antar daerah, tanpa mempertimbangkan keunikan dan kekhususan yang dimiliki antar daerah, dan tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional masing-masing daerah (Tim Peneliti JPP UGM, 2010).

29 Berangkat dari penjelasan di atas, kita tampaknya msembutuhkan sebuah format dan cara berpikir baru yang menekankan pada kebutuhan untuk memperhatikan perbedaan dan keunikan anatara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia. Format atau varian baru desentralisasi tersebut dikenal dengan desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) (Tim Peneliti JPP UGM, 2010). Secara prinsipil, ada dua alasan fundamental mengapa desentralisasi asimetris diterapkan. Pertama, alasan politis, bersumber pada keunikan dan budaya yang beragam, menjawab tuntutan dari daerah serta sebuah format untuk menekan isu separatis di daerah. Kedua, alasan kapasitas, untuk menyelesaikan persoalan keterbatasan kapasitas suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintah.

Penerapan desentralisasi asimetris akan mengubah secara fundamental hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks kewenangan, keuangan, dan pengawasan. Pemberian otonomi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Format ini berlangsung baik dalam bentuk negara kesatuan maupun negara federal. Dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut sebagai asymmetrical decentralization, asymmetrical devolution, asymmetrical federalis, atau asymmetrical intergovernmental arrangements (Wehner, 2000; Congleton, 2006,

30 dalam Tim Peneliti JPP UGM 2010). Salah satu bentuk penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia adalah otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

c) Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama masyarakat asli Papua. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lainnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi masyarakat asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan (Musa’ad, 2005: 129-130).

Istilah otonomi dalam otonomi khusus Papua haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang berkekurangan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumber daya manusia serta kondisi alam dan

31 kebudayaan orang Papua. hal ini penting sebagai bagian dari pengembangan jati diri orang Papua secara utuh yang ditunjukkan dengan penegasan identitas dan harga dirinya, termasuk dengan dimilikinya simbol-simbol daerah seperti lagu, bendera serta lambing (Sumule, 2003: 49).

Istilah khusus dalam otonomi khusus Papua hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan tersebut mencajup hal-hal seperti ditingkat sosial ekomomi masyarakat, serta kebudayaan dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya, kekhususan otonomi Papua berarti ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia, namun tidak diterapkan di Papua (Sumule, 2003: 50).

Undang-Undang otonomi khusus merupakan pengakuan pemerintah pusat untuk melindungi hak ulayat orang Papua akan tanah, air, dan kekayaan alam Papua. Di sisi lain, otonomi khusus diberikan dalam konteks mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah syarat untuk mengangkat Provinsi Papua dari ketertinggalan (Djojosoekarto dkk, 2008: 38).

Secara fundamental, beberapa hal yang termuat di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Djojosoekarto dkk, 2008: 36-37), yaitu pertama,

32 pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berciri:

Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.

Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

Keempat, pembagian wewenang, tugas, serta tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

33 E. Kerangka Pikir

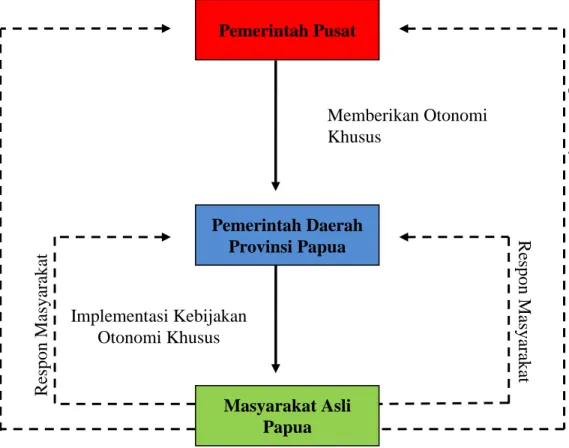

Kerangka pikir dalam tulisan ini ingin mendeskripsikan variasi sikap masyarakat asli Papua dalam merespon implementasi kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua. Pada dasarnya, otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat dilihat sebagai jalan tengah yang bersifat win-win solution antara rakyat Papua yang berkeinginan terlepas dari NKRI dan Pemerintah Republik Indonesia yang bersikeras mempertahankan kedaulatan NKRI. Namun pada kenyataannya, implementasi otonomi khusus belum mampu menyelesaikan persoalan politik dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakmampuan tersebut kemudian menimbulkan respon beragam lewat berbagai macam sikap masyarakat asli Papua. respon tersebut ditujukan kepada Pemerintah Pusat sebagai pihak yang memberikan kebijakan otonomi khusus serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang mengimplementasikannya. Selengkapnya, penjelasan alur pikir di atas dapat dilihat pada bagan berikut ini:

34 F. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1. Definisi Konsep

Berangkat dari paparan teori dan konsep pada bagian sebelumnya, maka definisi konsep terhadap variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: a. Elit lokal adalah individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan

pengaruh lebih besar dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

b. Otonomi Khusus Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Masyarakat Asli Papua Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus R espon Masya ra k at Memberikan Otonomi Khusus R espon Masya ra k at Respon Masya ra k at R espon Masya ra k at

35 setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

2. Definisi Operasional

Mengacu pada definisi konsep di atas, maka definisi operasional dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Elite lokal diindikasikan oleh individu atau kelompok yang memiliki superioritas dalam hal:

Kekuasaan. Kekayaan. Kehormatan. Pengetahuan.

b. Otonomi Khusus Papua merupakan produk kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Provinsi Papua dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini terjadi di Papua. Penyelesaian masalah-masalah-masalah-masalah yang dimaksud antara lain:

Pembangunan pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.

Pengakuan terhadap kearifan lokal Papua, seperti; pelestarian budaya dan lingkungan alam Papua, lambang daerah berupa bendera daerah serta lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan

36 pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, masyarakat adat, hukum adat, dan lain-lain.

Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.

Menjadikan orang asli Papua sebagai subyek utama melalui pemberdayaan dan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berperan dalam perumusan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan.

G. Metode Penelitian 1. Desain Penelitian

Secara khusus, penelitian ini masuk ke dalam kategori jenis penelitian studi kasus. Robert K. Yin menjelaskan bahwa setiap penelitian yang berangkat dari pertanyaan how dan why secara otomatis akan dikategorikan sebagai jenis penelitian studi kasus (Yin, 2006: 12). Pemilihan metode studi kasus pada penelitian ini diharapkan mampu mengungkap sikap elit lokal dalam merespon kebijakan otonomi khusus di Papua, serta kepentingan dibalik sikap elit lokal tersebut.

Penelitian yang menggunakan format studi kasus, baik terhadap individu maupun kelompok lazimnya menggunakan pendekatan kualitatif (Faisal, 2007: 255). Berangkat dari penjelasan tersebut, Penelitian ini menjatuhkan pilihan kepada pendekatan kualitatif. Dengan memilih kualitatif sebagai pendekatan dalam

37 penelitian ini, peneliti dapat melakukan interpretasi dan membangun logikanya berdasarkan pada data-data yang diperoleh.

2. Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di Kota Jayapura. Secara administratif, Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua. Kota Jayapura dipilih sebagai lokasi penelitian karena aktivitas politik yang begitu komprehensif di daerah tersebut. Segala bentuk respon dari masyarakat asli Papua terkait implementasi otonomi khusus hampir seluruhnya terjadi di kota tersebut. Sebagai ibu kota provinsi, semua institusi negara dan aktivitasnya pada level provinsi berlangsung di Kota Jayapura. Sehingga isu implementasi otonomi khusus tersebut sudah benar-benar terkonstruksi dalam pikiran masyarakat dan kemudian melahirkan sebuah persepsi, ideologi, bahkan resistensi.

.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi variasi ideologi dan resistensi masyarakat asli Papua terhadap implementasi kebijakan otonomi khusus, maka digunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengakumulasikan data, yaitu observasi dan wawancara mendalam (indepth interview):

38 a) Observasi

Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi. Pada penelitian ini, Observasi dilakukan dalam 2 (dua) model, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung dilakukan dengan mengamati secara langsung sikap elit lokal di Papua yang terbentuk dalam merespon implementasi kebijakan otonomi khusus. Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan mengamati berbagai pemberitaan di media massa nasional maupun lokal terkait kejadian-kejadian di lokasi penelitian.

b) Wawancara Mendalam

Dalam peneltian ini, wawancara dilakukan dalam dua model, yaitu wawancara yang bersifat dialogis dan wawancara yang bersifat formal maupun informal. Model wawancara yang dipakai nantinya, menyesuaikan situasi dan siapa responden/informan yang diwawancarai. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan aktor institusi-intitusi modern, seperti akademisi, pejabat negara, serta aktor NGO/LSM, peneliti akan melakukan wawancara terstruktur sehingga suasana diskusi yang terbangun bisa kemudian bersifat formil. Namun, jika responden/informannya adalah masyarakat lokal atau pemimpin adat/kepala suku, peneliti akan membangun suasana dialog yang lebih bersifat informal dan lebih bersifat spontan.

39 Adapun informan atau responden yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah, yaitu elite-elite pemerintah di Provinsi Papua secara umum.

Pemimpin lokal, yaitu kepala suku, pemimpin lokal, atau tokoh masyarakat di Kota Jayapura.

Akademisi, yaitu dosen dari Universitas Cenderawasih Jayapura.

Lembaga non-pemerintah (NGO), khususnya lembaga swadaya masyarakat yang sering menyoroti implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua.

4. Analisis Data

Sehubungan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data peneliti tidak menggunakan uji statistik melainkan uji non statistik. Berangkat dari argumen tersebut, maka ada tiga model analisis data yang digunakan, yaitu:

a) Reduksi data (data reduction), yaitu pemilihan penyederhanaan data, penafsiran, pengabstrakan, dan transformasi data.

b) Penyajian data (data display), yaitu penyusunan kembali data dan informasi yang telah diperoleh ke dalam suatu bentuk yang lebih sederhana.

40 c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), penyusunan kesimpulan dari hasil analisa sebelumnya yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi lima bab. Bab I tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka pikir, definisi konsep dan definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memaparkan konsep dasar dari masalah penelitian yang hendak diteliti. Bab II akan mendeskripsikan kebijakan Otonomi Khusus Papua secara komprehensif. Bab ini hendak menjelaskan alasan Provinsi Papua perlu diberikan kewenangan secara khusus dan melihat implementasi serta beberapa tujuan otonomi khusus yang dianggap gagal oleh masyarakat asli Papua pasca ditetapkan sebagai undang-undang pada tahun 2001.

Bab III akan membahas bagaimana sikap elit lokal di Papua dalam merespon dinamika-dinamika yang terjadi selama otonomi khusus diimplementasikan, serta melacak kepentingan di balik sikap elit lokal tersebut.

Bab IV menjelaskan sikap masyarakat asli Papua yang dinamis. Bab ini hendak melacak mengapa sikap masyarakat asli Papua sangat dinamis (berubah-ubah) dalam merespon kebijakan otonomi khusus. Bab V tentang penutup. Bagian ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian.