ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

4.1 Analisis Perkembangan Ekspor - Impor dan Harga

CPO

4.1.1 Ekspor

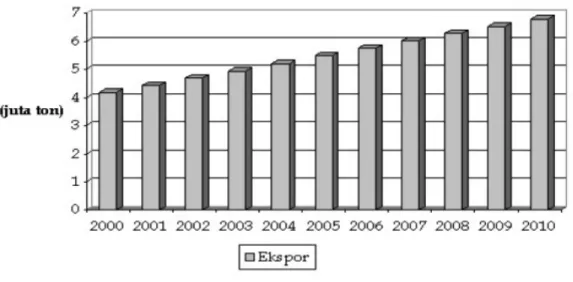

Ekspor CPO Indonesia pada dekade terakhir meningkat dengan laju antara 7 – 8 % per tahun. Di samping dipengaruhi oleh harga di pasar internasional dan tingkat produksi, kinerja ekspor CPO Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, khususnya tingkat pajak ekspor. Dengan asumsi tingkat pajak ekspor adalah masih di bawah 5 %, maka ekspor CPO Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan laju 4 – 8 % per tahun pada periode 2000 - 2010 (Gambar 4.1). Pada periode 2000 - 2005, ekspor akan tumbuh dengan laju 5 % - 8 % per tahun sehingga volume ekspor pada periode tersebut sekitar 5,4 juta ton. Pada periode 2005 - 2010, volume ekspor meningkat dengan laju 4 % - 5 % per tahun yang membuat volume ekspor menjadi 6,79 juta ton pada tahun 2010.

Gambar 4.1 Proyeksi Ekspor CPO Indonesia Tahun 2000 - 2010

Berdasarkan sumber data ekspor Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) Tahun 2003 kecenderungan ekspor CPO Nasional meningkat antara lain ke India dengan volume ekspor 1.402.783.354 kg, dengan nilai ekspor US$ 523.183.022, ke Belanda dengan volume ekspor 377.424.630 kg dengan nilai ekspor US$ 129.468.217 dan ke Malaysia volume ekspor 320.528.032 kg dengan nilai ekspor US$ 124.869.906. Sebagai salah satu produsen utama minyak sawit dunia, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk terus berperan dalam pasar dunia. Pada dekade 1980-an ekspor minyak sawit (CPO) Indonesia hanya ke Eropa Barat, tetapi beberapa tahun terakhir permintaan dari negara-negara lain seperti China, India, Pakistan, Myanmar, Kenya, Tansania, dan Afrika Selatan terus meningkat. Pada Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan ekspor sawit di Indonesia di beberapa mancanegara.

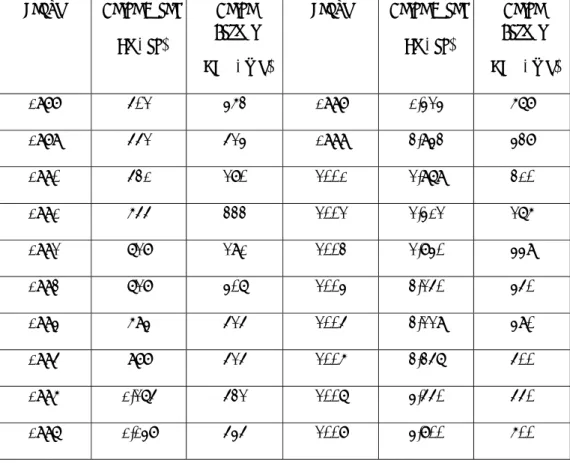

Tabel 4.1 Perkembangan Ekspor Minyak sawit (CPO) Indonesia ke Mancanegara Periode 1997 - 2000

Sumber : BPS dan GAPKI dalam Kompas, 2001

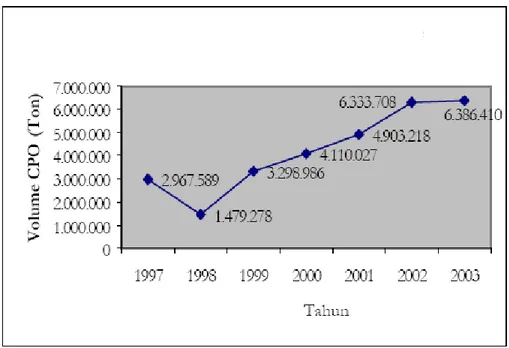

Berikut ini adalah grafik trend ekspor minyak sawit ke beberapa negara disajikan pada Gambar 4.2

Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Ekspor CPO

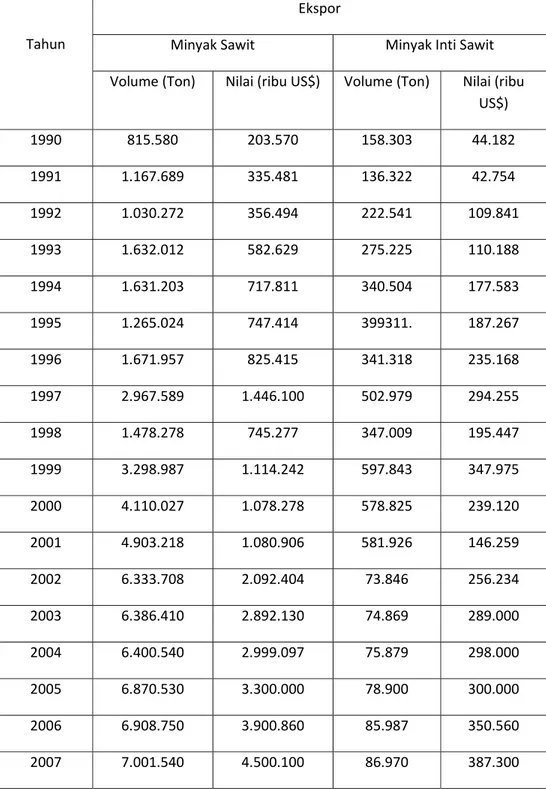

Tabel 4.2 Perkembangan Volume Ekspor dan Nilai Ekspor CPO dan Jenis CPO Lainnya Tahun 1990 – 2007

Tahun

Ekspor

Minyak Sawit Minyak Inti Sawit Volume (Ton) Nilai (ribu US$) Volume (Ton) Nilai (ribu

US$) 1990 815.580 203.570 158.303 44.182 1991 1.167.689 335.481 136.322 42.754 1992 1.030.272 356.494 222.541 109.841 1993 1.632.012 582.629 275.225 110.188 1994 1.631.203 717.811 340.504 177.583 1995 1.265.024 747.414 399311. 187.267 1996 1.671.957 825.415 341.318 235.168 1997 2.967.589 1.446.100 502.979 294.255 1998 1.478.278 745.277 347.009 195.447 1999 3.298.987 1.114.242 597.843 347.975 2000 4.110.027 1.078.278 578.825 239.120 2001 4.903.218 1.080.906 581.926 146.259 2002 6.333.708 2.092.404 73.846 256.234 2003 6.386.410 2.892.130 74.869 289.000 2004 6.400.540 2.999.097 75.879 298.000 2005 6.870.530 3.300.000 78.900 300.000 2006 6.908.750 3.900.860 85.987 350.560 2007 7.001.540 4.500.100 86.970 387.300 Sumber : GAPKI (Direktorat Jendral Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian (2008) )

Secara historis pertumbuhan produksi minyak sawit dunia selama dua dasawarsa terakhir ini mengalami kenaikan sekitar 7,3 % pertahun. Perkembangan minyak sawit dunia ini sangat dipengaruhi oleh produksi minyak sawit Negara Malaysia dan Indonesia yang memberikan kontribusi sebesar 80 % dari produksi dunia. Berdasarkan data oil word diperkirakan produksi CPO lima tahun ke depan akan meningkat tapi lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi masyarakat dunia. Sehingga kondisi seperti ini akan membawa kondisi investasi menjadi baik. Tingkat produksi CPO dunia masih dikuasi oleh Malaysia dengan pengusaan 50 % market dunia, sedangkan Indonesia berada pada tingkat kedua dengan 30 % penguasaan market dunia.

4.1.2 Impor

Indonesia adalah negara net-exporter minyak sawit, tetapi dalam keadaan mendesak Indonesia juga mengimpor minyak sawit. Negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia adalah Eropa Barat, India, Pakistan, Cina dan Jepang. Produk yang diekspor adalah minyak olahan tahap awal seperti RBD palm oil, CPO dan beberapa produk oleokimia.

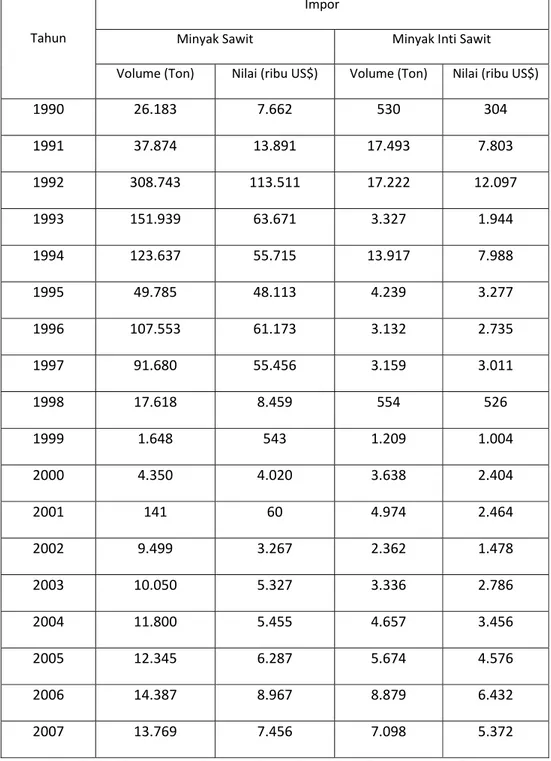

Tabel 4.3 Perkembangan Volume Impor dan Nilai Impor CPO dan Jenis CPO Lainnya Tahun 1990 – 2007

Tahun

Impor

Minyak Sawit Minyak Inti Sawit

Volume (Ton) Nilai (ribu US$) Volume (Ton) Nilai (ribu US$)

1990 26.183 7.662 530 304 1991 37.874 13.891 17.493 7.803 1992 308.743 113.511 17.222 12.097 1993 151.939 63.671 3.327 1.944 1994 123.637 55.715 13.917 7.988 1995 49.785 48.113 4.239 3.277 1996 107.553 61.173 3.132 2.735 1997 91.680 55.456 3.159 3.011 1998 17.618 8.459 554 526 1999 1.648 543 1.209 1.004 2000 4.350 4.020 3.638 2.404 2001 141 60 4.974 2.464 2002 9.499 3.267 2.362 1.478 2003 10.050 5.327 3.336 2.786 2004 11.800 5.455 4.657 3.456 2005 12.345 6.287 5.674 4.576 2006 14.387 8.967 8.879 6.432 2007 13.769 7.456 7.098 5.372

Sumber : GAPKI (Direktorat Jendral Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian (2008) )

Jika dilihat tabel diatas dapat dilihat bahwa volume impor yang dilakukan fluktuasi mengikuti kebutuhan pasar.

4.1.3 Harga

Perkembangan harga minyak sawit (CPO) di pasar domestik dan internasional sejak tahun 1988 sampai dengan 2007 menunjukkan kecenderungan yang menaik.

Tabel 4.4 Perkembangan Harga Minyak CPO Tahun 1988 – 2007 Tahun Harga Lokal

(Rp / kg)

Harga Ekspor (US $ / ton)

Tahun Harga Lokal (Rp / kg) Harga Ekspor (US $ / ton) 1988 502 463 1998 1.424 678 1989 552 524 1999 3.943 438 1990 531 280 2001 2.979 310 1991 655 333 2002 2.412 276 1992 728 291 2003 2.840 449 1993 728 407 2004 3.250 450 1994 694 525 2005 3.229 490 1995 988 525 2006 3.357 500 1996 1.275 532 2007 4.550 550 1997 1.148 545 2008 4.800 600

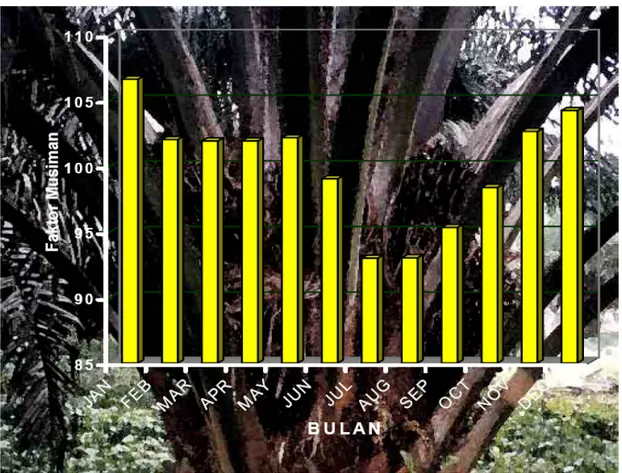

Pergerakan harga minyak sawit di pasar internasional ditransmisikan ke pasar domestik (border price dan whole sale price) melalui mekanisme pasar. Secara umum pergerakan harga minyak sawit domestik searah dengan perkembangan harga minyak sawit di pasar internasional. Selain itu, harga minyak sawit juga

mempunyai fluktuasi musiman (Gambar 4.3). Dalam semester 1 ,harga pada bulan Januari biasanya adalah paling tinggi kemudian turun melandai dalam Februari sampai Mei. Dalam semester 2, penurunan harga yang paling tajam terjadi pada Mei-Juli/Agustus dan naik sampai dengan bulan Januari.

Gambar 4.3 Pola Harga CPO

Hingga tahun 2008, harga minyak sawit di pasar Rotterdam diperkirakan akan mengalami kenaikan walaupun secara riil akan mengalami sedikit penurunan karena adanya kenaikan inflasi. Pada tahun 2004, harga minyak sawit di Rotterdam sekitar US$ 0.56/kg dan pada tahun 2008 mencapai US$ 0.68/kg (Gambar 4.5). Kenaikan harga ini diperkirakan tidak terlepas dari berkembangnya

pasar minyak sawit, terutama di negara-negara berkembang. Dengan kata lain, minyak sawit masih mempunyai prospek kedepan.

4.2 Neraca Minyak Kelapa Sawit Untuk Penggunaan

Domestik

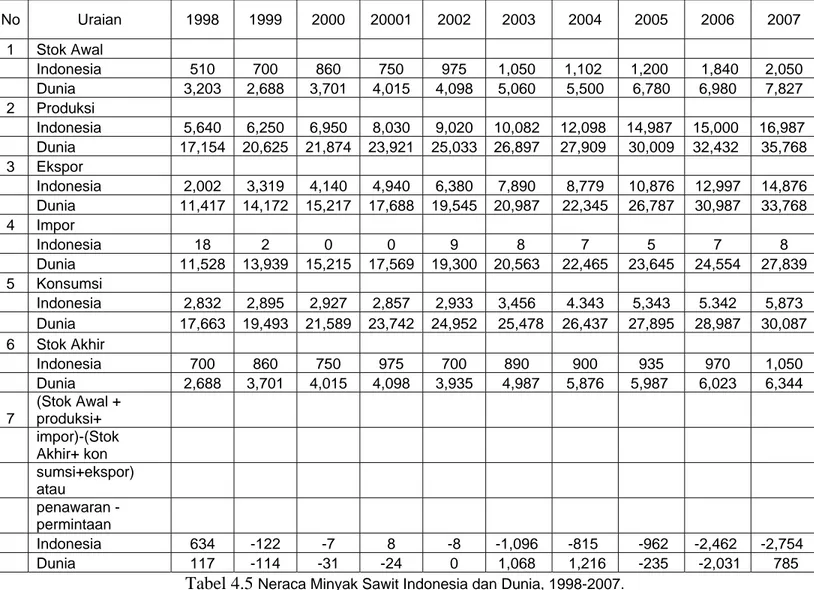

Hingga saat ini, konsumsi minyak sawit domestik diperkirakan sekitar 50%- 60% dari produksi dan penggunaannya sebagian besar untuk pangan (80%-85%) sedangkan untuk industri oleokimia relatif masih kecil (15%-20%). Menurut perkiraan, pertumbuhan konsumsi minyak sawit dalam negeri adalah sekitar 11,5 %/tahun. Pertumbuhan konsumsi untuk oleopangan adalah 12%, lebih besar dibandingkan pertumbuhan konsumsi untuk oleokimia (10%). Dengan perkiraan tersebut, maka neraca minyak kelapa sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir bergerak dari surplus ke arah keseimbangan, identik dengan neraca dunia

Tabel 4.5

Neraca Minyak Sawit Indonesia dan Dunia, 1998-2007. No Uraian 1998 1999 2000 20001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 Stok Awal Indonesia 510 700 860 750 975 1,050 1,102 1,200 1,840 2,050 Dunia 3,203 2,688 3,701 4,015 4,098 5,060 5,500 6,780 6,980 7,827 2 Produksi Indonesia 5,640 6,250 6,950 8,030 9,020 10,082 12,098 14,987 15,000 16,987 Dunia 17,154 20,625 21,874 23,921 25,033 26,897 27,909 30,009 32,432 35,768 3 Ekspor Indonesia 2,002 3,319 4,140 4,940 6,380 7,890 8,779 10,876 12,997 14,876 Dunia 11,417 14,172 15,217 17,688 19,545 20,987 22,345 26,787 30,987 33,768 4 Impor Indonesia 18 2 0 0 9 8 7 5 7 8 Dunia 11,528 13,939 15,215 17,569 19,300 20,563 22,465 23,645 24,554 27,839 5 Konsumsi Indonesia 2,832 2,895 2,927 2,857 2,933 3,456 4.343 5,343 5.342 5,873 Dunia 17,663 19,493 21,589 23,742 24,952 25,478 26,437 27,895 28,987 30,087 6 Stok Akhir Indonesia 700 860 750 975 700 890 900 935 970 1,050 Dunia 2,688 3,701 4,015 4,098 3,935 4,987 5,876 5,987 6,023 6,344 7 (Stok Awal + produksi+ impor)-(Stok Akhir+ kon sumsi+ekspor) atau penawaran - permintaan Indonesia 634 -122 -7 8 -8 -1,096 -815 -962 -2,462 -2,754 Dunia 117 -114 -31 -24 0 1,068 1,216 -235 -2,031 7854.3 Tinjauan Kritis Terhadap PP 35 Tahun 2005

Tujuan pengenaan PE untuk barang ekspor tertentu, seperti CPO dan produk turunannya (Pasal 2 ayat 2) adalah untuk (i) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, (ii) melindungi kelestarian sumber daya alam, (iii) mengantisipasi pengaruh kenaikan harga yang cukup drastis dari barang ekspor tertentu, dan (iv) menjaga stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri. Mencermati tujuan di atas, maka sesungguhnya dimensi manfaat dan keadilan dari PP ini patut dipertanyakan. Dari uraian tentang PE di atas, maka penetapan tujuan PE ini semata-mata hanya memperhatikan kepentingan pembeli domestik dan kepentingan negara (pemerintah) yang dilihat secara parsial. Kepentingan produsen, yaitu perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit, penyedia jasa bisnis dan pemasok input CPO dan produk turunannya terabaikan. Tidak ada pernyataan dalam tujuan yang relevan dengan kepentingan produsen, penyedia jasa bisnis dan pemasok input. Sedangkan kepentingan pelestarian sumber daya alam malahan mendapatkan perhatian khusus yang dinyatakan sebagai tujuan kedua. Dalam CPO dan produk-produk turunannya, tujuan pertama, ketiga dan keempat merupakan pernyataan yang bias ke industri hilir kelapa sawit sehingga industri hilir dapat memperoleh CPO dan produk turunannya dengan harga rendah (terjangkau) dan stabil. PE menjadi instrumen proteksi terselubung bagi industri hilir kelapa sawit. Sejalan dengan tujuan tersebut, negara dapat mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak. Perolehan penerimaan negara ini tidak dinyatakan sebagai tujuan pengenaan PE. Dengan perhitungan sederhana, akumulasi PNBP dari kelapa sawit sejak pertengahan 1998 hingga akhir tahun 2003 mencapai sekitar Rp. 6,85 Trilyun. Kedua tujuan ini secara otomatis sangat

mungkin dicapai dengan penetapan formula penerimaan ekspor dengan komponen yang terdiri dari volume ekspor, harga ekspor atau harga patokan ekspor, tarif PE dan nilai kurs Rupiah. Tujuan kedua melindungi kelestarian sumber daya alam dapat dikatakan terlalu ambigious untuk kasus PE pada produk-produk kelapa sawit. Dalam pemahaman pecinta lingkungan, pertumbuhan yang pesat dari produk-produk kelapa sawit akan mendorong ekspansi pembangunan perkebunan kelapa sawit. Ekspansi ini akan mengeksploitasi sumber daya alam sehingga apabila tidak dikendalikan akan mengganggu kelestarian lingkungan. Protes yang sering muncul berkaitan dengan kelapa sawit dan sumber daya alam adalah karena kelapa sawit ditanam dengan mengkonversi hutan. Untuk hal ini pembangunan perkebunan kelapa sawit diklaim sebagai pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam konteks pencapaian tujuan, lantas bagaimana PE dapat melindungi kelestarian sumber daya alam? Pencantuman tujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam sekaligus dapat diartikan sebagai pembenaran atas adanya masalah kelestarian sumber daya alam dalam kaitannya dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Masih dalam konteks tujuan, pertanyaan lain adalah bagaimana PE mengakomodasi kepentingan produsen yaitu perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit, penyedia jasa bisnis dan pemasok input CPO dan produk turunannya? Produsen menanggung beban PE dan tidak ada pernyataan tujuan yang melindungi kepentingan produsen. Sebagai suatu kebijakan public selayaknya memperhatikan dampaknya terhadap seluruh stakeholders. Dengan memahami uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan pengenaan PE pada CPO dan produk-produk turunannya sesuai PP No.35 Tahun 2005 belum menerapkan dengan baik nilai manfaat dan rasa

keadilan bagi stakeholders terutama produsen CPO termasuk petani dan pelaku jasa bisnis berkaitan dengan perdagangan CPO dan produk-produk turunannya. Tujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam juga masih belum jelas kepastian hukumnya tentang bagaimana mencapainya.

Tarif PE, HPE dan Nilai Kurs Berpotensi Sebagai Sumber Distrorsi

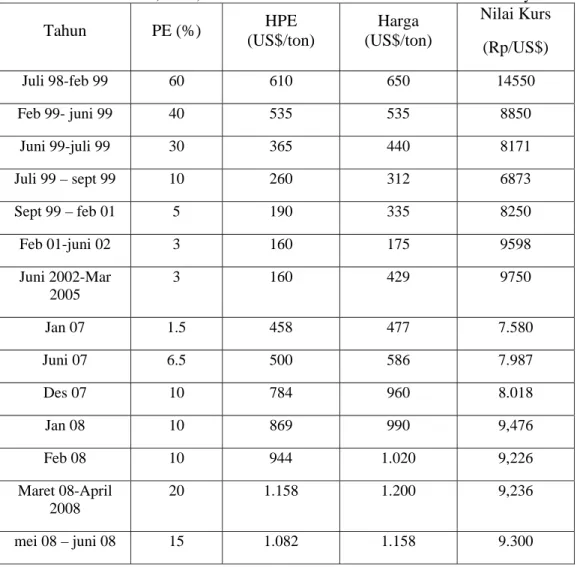

Dalam kasus CPO dan produk-produk turunannya, sesuai dengan PP No. 35 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.011/2008, tarif PE ditetapkan secara advalorem. Jumlah pungutan ekspor dihitung berdasarkan rumus: Tarif PE x Jumlah ekspor x Harga Patokan Ekspor (HPE) x Nilai Kurs. Tarif atas PE CPO dan produk-produk turunannya ditetapkan paling tinggi 60%. Besarnya tarif PE dan nilai kurs ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya HPE ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Sedangkan Menteri Teknis terkait, seperti Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian, hanya memberi pertimbangan dan/atau usul atas penetapan besarnya tarif dan HPE. Formulasi di atas pada dasarnya tidak merubah ketentuan PE yang berlaku sebelumnya. Sebagai ilustrasi dapat disampaikan data perkembangan pengenaan PE untuk CPO dari bulan Juli 1998 hingga Juni 2008 (Tabel 4.6).

Saat ini, ketentuan Menteri yang sudah diterbitkan baru tarif PE, yaitu 15% untuk tandan buah segar dan inti (biji) kelapa sawit dan CPO, dan 10% untuk crude olein (RBD Olein), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO) dan Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olein). Nilai kurs ditetapkan Menteri

Keuangan pada saat pembayaran PE dilakukan. Besarnya HPE masih belum ditentukan oleh Menteri Perdagangan. Menurut Menteri Perdagangan, sesuai aturan yang berlaku selama ini, kalau belum ada penetapan HPE yang baru, maka HPE yang lama masih berlaku. Seharusnya, sesuai PP No. 35 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.011/2008, HPE CPO dan produk turunannya merujuk pada harga internasional, yaitu harga di Rotterdam yang saat ini berkisar US$ 1,082 per ton.

Tabel 4.6 Tarif PE, HPE, dan Nilai Kurs dari CPO dan Produk Turunannya. Tahun PE (%) HPE (US$/ton) Harga (US$/ton) Nilai Kurs (Rp/US$) Juli 98-feb 99 60 610 650 14550 Feb 99- juni 99 40 535 535 8850 Juni 99-juli 99 30 365 440 8171 Juli 99 – sept 99 10 260 312 6873 Sept 99 – feb 01 5 190 335 8250 Feb 01-juni 02 3 160 175 9598 Juni 2002-Mar 2005 3 160 429 9750 Jan 07 1.5 458 477 7.580 Juni 07 6.5 500 586 7.987 Des 07 10 784 960 8.018 Jan 08 10 869 990 9,476 Feb 08 10 944 1.020 9,226 Maret 08-April 2008 20 1.158 1.200 9,236 mei 08 – juni 08 15 1.082 1.158 9.300

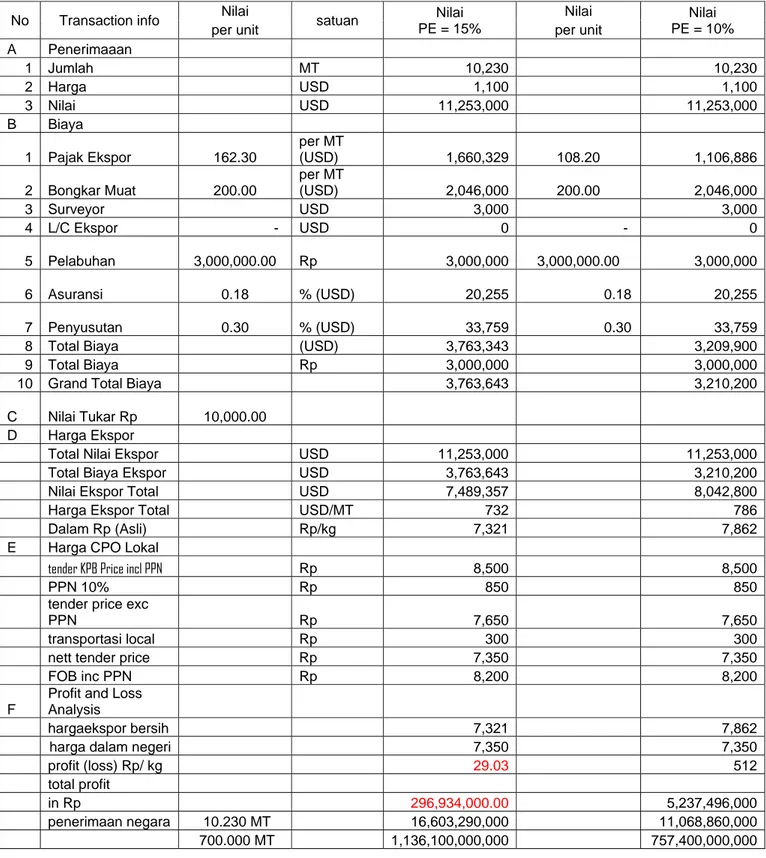

Belum ditetapkannya PE untuk CPO dan produk-produk turunannya tidak terlepas dari penetapan besarnya nilai tarif PE dan HPE. Permasalahannya berkisar pada pilihan antara (i) tarif PE turun dari 15% menjadi katakanlah 10% dengan HPE disesuaikan dengan harga pasar di Rotterdam atau (ii) tarif PE tetap 15% dengan HPE juga tetap US$ 1.082 per ton. Saat ini tarif PE CPO telah ditetapkan 15%, sehingga perdebatan antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan pemerintah tinggal pada besarnya HPE. Jika harga net ekspor CPO Indonesia ex Kuala Lumpur berdasarkan nilai absolut PE pada bulan September 2008 sebesar USD 944 (PE 10%), menghasilkan HPE sebesar USD 786/MT atau sebesar Rp.7.862/kg (Tabel 4.20). Tarif PE CPO yang saat ini telah ditetapkan pemerintah sebesar 15% menyebabkan harga ekspor turun menjadi Rp. 7.321/kg. Hal ini sangat mempengaruhi perhitungan profit loss analysis. Jika PE sebesar 10% dari HPE ex Kuala Lumpur maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 512/kg sedangkan

Tabel 4.7 Perhitungan Profit Loss Analysis Dengan Menggunakan Harga CPO Ekspor dan TenderKPB Ex Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober 2007.

No Transaction info Nilai satuan Nilai PE = 15%

Nilai Nilai PE = 10%

per unit per unit

A Penerimaaan 1 Jumlah MT 10,230 10,230 2 Harga USD 1,100 1,100 3 Nilai USD 11,253,000 11,253,000 B Biaya 1 Pajak Ekspor 162.30 per MT (USD) 1,660,329 108.20 1,106,886 2 Bongkar Muat 200.00 per MT (USD) 2,046,000 200.00 2,046,000 3 Surveyor USD 3,000 3,000 4 L/C Ekspor - USD 0 - 0 5 Pelabuhan 3,000,000.00 Rp 3,000,000 3,000,000.00 3,000,000 6 Asuransi 0.18 % (USD) 20,255 0.18 20,255 7 Penyusutan 0.30 % (USD) 33,759 0.30 33,759

8 Total Biaya (USD) 3,763,343 3,209,900

9 Total Biaya Rp 3,000,000 3,000,000

10 Grand Total Biaya 3,763,643 3,210,200

C Nilai Tukar Rp

10,000.00

D Harga Ekspor

Total Nilai Ekspor USD 11,253,000 11,253,000

Total Biaya Ekspor USD 3,763,643 3,210,200

Nilai Ekspor Total USD 7,489,357 8,042,800

Harga Ekspor Total USD/MT 732 786

Dalam Rp (Asli) Rp/kg 7,321 7,862

E Harga CPO Lokal

tender KPB Price incl PPN Rp 8,500 8,500

PPN 10% Rp 850 850

tender price exc

PPN Rp 7,650 7,650

transportasi local Rp 300 300

nett tender price Rp 7,350 7,350

FOB inc PPN Rp 8,200 8,200

F

Profit and Loss

Analysis

hargaekspor bersih 7,321 7,862

harga dalam negeri 7,350 7,350

profit (loss) Rp/ kg 29.03 512

total profit

in Rp 296,934,000.00 5,237,496,000

penerimaan negara 10.230 MT 16,603,290,000 11,068,860,000

bila PE sebesar 15% maka terdapat kerugian jika melakukan ekspor karena harga lokal lebih tinggi. Kerugian tersebut mencapai Rp. 29.03/kg. Dengan jumlah ekspor sebesar 10.230 MT CPO maka total keuntungan ekspor yang dapat ditarik dengan memberlakukan PE sebesar 10% adalah Rp. 5.237.496.000,00. Sedangkan bila PE sebesar 15% maka total kerugian dapat mencapai Rp. 296.934.000,00. Total penerimaan negara dari PE sebesar 10% untuk skala ekspor 10.230 MT mencapai Rp. 11,068,860,000, sedangkan untuk peningkatan PE menjadi 15% maka total penerimaan negara mencapai Rp. 16,603,290,000. Apabila besaran ekspor dihitung berdasarkan ekspor CPO Indonesia ke Rotterdam Belanda sebesar 700.000 MT maka akan menghasilkan pemasukan sebesar Rp. 757 milyar untuk PE 10% dan Rp. 1,1 Triliyun untuk PE 15%.

Analisa Akan Penerimaan Negara per MT Berdasarkan Harga Pokok Ekspor

1,5% 3% 6% 10% 15% 30% 40% 60% 0 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000

Harga Pokok Ekspor

Pe n e ri m a a n N e ga ra pe r M T 1,5% 3% 6% 10% 15% 30% 40% 60% Gambar 4.4 Analisa Akan Penerimaan Negara per MT Berdasarkan Harga

Pokok Ekspor

Jika dilihat dari gambar 4.4 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan semakin naiknya Harga Pokok Ekspor maka penerimaan negara per MT akan

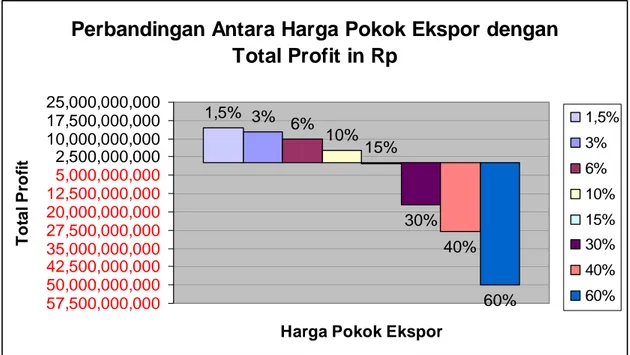

semakin meningkat pula. Pemerintah sangat fokus mengenai hal ini. Tapi pemerintah tidak terlalu memikirkan hal lainnya seperti pada gambar dibawah ini

Perbandingan Antara Harga Pokok Ekspor dengan

Total Profit in Rp

1,5% 3% 6% 10% 15% 30% 40% 60% 57,500,000,000 50,000,000,000 42,500,000,000 35,000,000,000 27,500,000,000 20,000,000,000 12,500,000,000 5,000,000,000 2,500,000,000 10,000,000,000 17,500,000,000 25,000,000,000Harga Pokok Ekspor

Tot a l P rof it 1,5% 3% 6% 10% 15% 30% 40% 60%

Gambar 4.5 Perbandingan Antara Harga Pokok Ekspor dngan Total Profit in Rp

Jika dilihat dari gambar menunjukkan bahwa semakin besar HPE maka total profit untuk industri minyak CPO ini justru akan mengalami kerugian. Dalam hal ini seharusnya menjadi pusat perhatian pemerintah dalam memajukan industri CPO diIndonesia ini. Apalagi industri ini memiliki masa depan yang cukup cerah.

Dari permasalahan penetapan PE dan HPE di atas, hal penting yang perlu diperhatikan adalah norma apa yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan besarnya tarif PE dan HPE CPO dan produk turunannya. Untuk tariff PE CPO, penentuan besarnya seyogyanya dengan mempertimbangkan (i) sifatnya hanya pungutan, bukan pajak, (ii) tarif yang tinggi berpotensi mengguncang pasar

CPO internasional yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasar CPO domestik (iii) disesuaikan dengan kebutuhan untuk program dan kegiatan pengembangan industri perkelapasawitan nasional dan target PNBP. Butir (iii) ini sekaligus dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan HPE disamping memperhitungkan kepentingan pelaku jasa bisnis dan keuntungan perusahaan dan petani kelapa sawit. Untuk itu, kajian dan simulasi penetapan tarif PE dan HPE sangat diperlukan. Mencermati analisis PP No. 35 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.011/2008 tentang PE, khususnya Pasal 2 dan 3 maka dapat disimpulkan bahwa PP tersebut masih perlu disempurnakan pada aspek-aspek : (i) memberi perhatian terhadap manfaat pengenaan PE bagi pengembangan industri kelapa sawit nasional, (ii) menciptakan keadilan dengan memperhatikan kepentingan stakeholders, terutama petani secara proporsional, dan (iii) memberi kepastian hukum dalam pelaksanaannya melalui perbaikan daya penegakan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan implementasi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dimaksud. SK Menteri dan pertimbangan Departemen Teknis terkait hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam implementasi PP No. 35 Tahun 2005, bukannya menjadi sumber diskresi dari PP tersebut.

Analisis Dampak Penerapan PE CPO (PP No 35/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.011/2008)

Ada tiga analisis dampak yang dilakukan yaitu : (1) dampak terhadap Produk Domestik Bruto; (2) dampak terhadap agribisnis kelapa sawit; dan (3) dampak

terhadap pendapatan petani. Ada tiga skenario kebijakan PE (pungutan ekspor) CPO yaitu :

a. PE sebesar 10 persen dari harga CPO dunia yang berlaku, b. PE sebesar 15 persen dari harga CPO dunia yang berlaku,

c. PE sebesar 15 persen dari HPE (harga patokan ekspor) dimana HPE berada sekitar 2/3 dari harga dunia atau setara dengan PE sebesar 10 persen dari harga CPO dunia yang berlaku.

Saat ini pemerintah telah menetapkan PE atas CPO sebesar 15 persen dari HPE CPO. Namun besaran HPE atas CPO belum ditetapkan. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan PE CPO yaitu:

(1) pemerintah menetapkan besaran HPE sebesar 2/3 dari harga CPO dunia yang berlaku yang berarti setara dengan PE sebesar 10 persen dari harga CPO dunia yang berlaku;

(2) pemerintah merevisi besaran PE dari 15 persen menjadi 10 persen, tetapi HPE ditetapkan sebesar harga CPO dunia yang berlaku.

(1) Produk Domestik Bruto

Pungutan Ekspor atas CPO menyebabkan, harga ekspor untuk CPO yang diterima produsen menurun (disinsentif) yang selanjutnya berdampak pada konstraksi kegiatan industri sawit maupun usahatani kelapa sawit. Namun demikian, PE atas CPO menyebabkan harga CPO untuk industri hilir dalam negeri menurun sehingga menciptakan insentif bagi industri tersebut. Dampak selanjutnya adalah ekspansi kegiatan industri hilir CPO dalam mengeri. Selain itu, PE atas CPO akan meningkatkan penerimaan PNBP negara sebagai dana pembangunan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi nasional. Dampak kontraksi dan ekspansi dari

penerapan PE tersebut secara umum akan tercermin dari PDB. Apabila PDB meningkat mengidentifikasikan bahwa PE tersebut berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi nasional, tetapi sebaliknya jika PDB menurun. Dari Tabel 4.6 tersebut terlihat bahwa penerapan PE akan menyebakan penurunan PDB disemua skenario. Dampak penerapan PE 15 persen terhadap penurunan PDB lebih besar dibanding PE 10 persen. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan PE ternyata tidak mampu mengakselerasi kegiatan industri hilir dalam negeri yang menciptakan nilai tambah lebih besar untuk mengkompensasi kehilangan nilai tambah akibat konstraksi dari penerapan PE pada kegiatan agribisnis kelapa sawit. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah tidak menerapkan PE terlalu tinggi dibanding yang berlaku sekarang.

Daya Saing CPO Indonesia vs Malaysia

Sebuah negara mempunyai keunggulan komparatif terhadap suatu produk jika mampu menghasilkan produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah (Simeh, 2004). Pengenaan PE akan meningkatkan harga ekspor CPO Indonesia di pasar dunia, sementara harga ekspor CPO Malaysia tetap akibatnya daya saing CPO Indonesia menurun terhadap CPO Malaysia. Hal ini tercermin dari meningkatnya volume ekspor CPO Malaysia sementara volome ekspor CPO Indonesia mengalami penurunan pada semua skenario. Makin tinggi Pengenaan PE atas CPO Indonesia, makin tinggi pula volume ekspor CPO Malaysia. Oleh karena itu, disarankan agar tingkat PE atas CPO Indonesia tidak terlalu besar agar pangsa pasar CPO Indonesia tidak direbut oleh CPO dari Malaysia. Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor minyak sawit kedua terbesar di dunia setelah

Malaysia. Malaysia memegang peranan penting dalam perdagangan minyak sawit pada akhir tahun 1960-an saat Indonesia dan Nigeria mengalami stagnasi produksi. Pada tahun 1969 pangsa ekspor minyak sawit Malaysia mencapai sekitar 43.48 persen dari ekspor minyak sawit dunia dan pada tahun 2002 pangsa ekspor Malaysia tumbuh menjadi 57,28 persen. Pada periode yang sama, pangsa ekspor minyak sawit Indonesia sekitar 20.49 persen dan 32,64 persen. Sisanya dikuasai oleh beberapa negara, seperti Papua Nugini dan Pantai Gading (Tabel 4.8). Amerika Serikat, Belanda dan Pakistan secara tradisional merupakan negara pengimpor utama minyak sawit. Pada tahun 1969 ketiga Negara mengimpor sekitar 11 persen dari impor minyak sawit dunia. Pada tahun 2002, pangsa impor ketiga negara meningkat menjadi sekitar 13.35 persen (Tabel 4.9). Perubahan pangsa impor ketiga negara tersebut terjadi karena adanya peningkatan impor oleh Pakistan yang cukup nyata. Saat ini ketiga pengimpor minyak sawit tersebut berperan cukup penting bagi Indonesia.

Tabel 4.8 Ekspor (ton) dan Pangsa Ekspor (%) Minyak Sawit Dunia, 1969 – 2008.

Tahun Indonesia Malaysia Dunia Ton % Ton % 1969 179.133 20.49 380.000 43.48 874.000 1974 281.221 16.52 900.000 52.88 1.702.000 1979 351.280 11.85 1.900.000 64.08 2.965.000 1984 127.938 12.85 2.978.000 66.30 4.492.000 1989 781.844 10.39 5.213.000 69.28 7.525.000 1994 1.631.203 14.80 6.895.200 62.58 11.019.000 1999 3.298.987 23.25 9.234.700 65.09 14.186.500 2000 4.110.027 26.99 9.280.000 60.95 15.226.100 2001 4.939.700 27.92 10.732.700 60.67 17.688.100 2002 6.379.500 32.64 11.195.400 57.28 19.544.900 2003 7.456.000 33.65 12.879.900 59.33 22.345.987 2004 8.396.472 34.89 14.567.879 60.33 23.879.984 2005 9.567.000 35.98 13.678.986 58.99 24.870.987

2007 11.280.000 56.76 14.456.789 63.98 28.908.979 2008 12.300.000 64.55 15.990.085 64.98 30.098.678 Sumber :GAPKI dan Oil World (berbagai terbitan), diolah.

Tabel 4.9 Impor (ton) dan Pangsa Impor (%) Minyak Sawit Dunia, 1969 – 2008.

Tahun

AS Pakistan Belanda

Dunia Ton % Ton % Ton %

1969 61.000 5.95 42.097 4.10 1.000 0.10 1.025.687 1974 200.000 8.94 38.872 1.96 90.000 4.43 2.031.872 1979 145.000 4.37 60.478 1.82 192.000 5.78 3.319.478 1984 148.000 3.10 24.546 0.51 400.000 8.37 4.777.268 1989 108.000 1.40 169.383 2.20 538.000 6.98 7.711.830 1994 149.000 1.25 434.100 3.64 1.114.000 9.34 11.925.304 1999 142.900 1.02 784.400 5.37 1.051.800 7.54 13.944.000 2000 165.100 1.08 775.500 5.09 1.107.100 7.27 15.234.300 2001 171.100 0.97 985.500 5.60 1.325.000 7.54 17.569.300 2002 219.000 1.13 1.061.400 5.49 1.300.000 6.73 19.299.700 2003 350.000 2.56 1.123.400 6.78 1.350.000 7.86 20.897.000 2004 468.000 3.45 1.654.789 7.85 1.465.000 8.76 21.564.890 2005 567.000 4.87 1.876.500 8.78 1.786.000 9.45 22.376.980 2006 678.500 5.67 2.005.000 9.83 1.897.540 9.87 23.456.897 2007 879.000 7.98 2.367.890 10.98 2.500.000 10.78 25.879.980 2008 1.008.789 9.87 2.987.900 12.23 2.890.000 12.89 27.987.970

Sumber : GAPKI dan Oil World (berbagai terbitan), diolah.

Pada ketiga pasar tersebut, Malaysia merupakan pesaing utama Indonesia dan umumnya CPO asal Malaysia lebih kompetitif karena antara lain, mutu yang lebih baik dan adanya kemudahan-kemudahan yang didapat Malaysia dari negara pengimpor dan tidak diperoleh Indonesia. Namun, perkembangan ekspor minyak sawit Malaysia diperkirakan akan tertahan oleh adanya keterbatasan sumber daya lahan dan tingginya tingkat upah pekerja. Sedangkan Indonesia masih mempunyai

potensi untuk berkembang karena dukungan biaya produksi murah dan lahan potensial yang masih tersedia. Namun Indonesia juga menghadapi kendala dalam pengembangan ekspor karena tingkat konsumsi domestik tinggi. Sementara itu, Malaysia pun tidak berdiam diri dan terus meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya, sehingga mereka mengembangkan dengan sungguh-sungguh industri produk turunan CPO yang bernilai lebih tinggi. Berdasarkan data produksi tahun 1999 – 2004, terlihat jelas bahwa Malaysia masih menempati peringkat pertama di dunia untuk produksi CPO. Pada tahun 1999 produksi CPO Malaysia sekitar 10,6 juta ton, sedangkan Indonesia hanya 6 juta ton (56,6 %). Pada tahun 2004 Produksi CPO Malaysia meningkat menjadi 14 juta ton, sedangkan Indonesia sebesar 11,4 juta ton (81,4%). Peningkatan produksi CPO Indonesia lebih besar disebabkan oleh peningkatan luas areal penanaman kelapa sawit. Sedangkan produksi negara lainnya, seperti Colombia, Ivory Coast dan Thailand masih jauh di bawah tingkat produksi Indonesia maupun Malaysia (Tabel 4.10).

Tabel 4.10 Produksi CPO Negara Pesaing 2001 – 2008 (000 ton).

No Negara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 Colombia 548 528 527 632 478 450 423 400 2 Ecuador 240 245 - - - 3 Indonesia 7.900 9.200 10.300 11.430 11.540 12.400 13.600 15.100 4 Ivory Coast 247 280 - 790 560 580 620 760 5 Malaysia 11.804 11.908 13.354 13.974 14.100 14.300 14.500 14.800 6 Nigeria 770 775 785 - - - 7 Pilipina 55 56 - - - 8 Thailand 600 600 640 670 560 680 730 820 9 NegaraLainnya 1.661 1.693 2.276 2.493 2.560 2.630 2.720 2.840 Total 23.825 25.285 27.882 37.109 29.798 31.040 32.593 34.720 Sumber : GAPKI dan Oil World (2008).

(2)Agribisnis Kelapa Sawit

Hasil analisis dampak pengenaan PE terhadap kinerja agribisnis kelapa sawit dapat dirangkum sebagai berikut :

• Apabila pemerintah memberlakukan PE sebesar 15 persen dari harga CPO

dunia yang berlaku dibanding PE sebesar 10 persen, maka produksi CPO Indonesia mengalami penurunan karena luas tanaman yang menghasilkan menurun, volume ekspor menurun lebih besar dibanding kenaikan konsumsi domestik. Penurunan luas tanaman yang menghasilkan terjadi pada perkebunan negara dan swasta, sedangkan perkebunan rakyat tidak terjadi. Penurunan luas tanaman yang menghasilkan pada perkebunan negara dan swasta sebagai respon penurunan harga Tandan. Dampak dari penurunan luas tanaman yang menghasilkan tersebut menyebabkan penyerapan tenaga kerja pada usahatani kelapa sawit menurun. Penurunan volume ekspor akan berdampak pada penurunan penerimanan devisa negara dari ekspor CPO. Walaupun terjadi peningkatan penerimaan negara dari PE, namun secara keseluruhan PDB nasional mengalami penurunan. • Apabila pemerintah memberlakukan PE sebesar 15 persen dari harga CPO

dunia yang berlaku dibanding PE sebesar 0 persen, arah dampaknya sama dengan pemberlakuan PE 10 persen, tapi dampaknya lebih besar pada PE 15 persen.

• Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil analisis tersebut adalah bahwa

pengenaan PE berdampak pada penurunan luas tanaman menghasilkan yang selanjutnya berdampak pada penurunan kesempatan kerja, dan penurunan produksi CPO. Tambahan penerimaan pemerintah dari PE

ternyata tidak mampu menaikkan pertumbuhan PDB justru sebaliknya, sehingga penerapan PE kurang menguntungkan dilihat dari aspek kinerja ekonomi makro. Apabila pemerintah tetap menerapkan kebijakan PE CPO maka disarakan untuk menerapkan PE sebesar 15 persen dengan HPE 2/3 dari harga CPO dunia yang berlaku.

(3) Pendapatan Petani

Harga Tandan Buah Segar (TBS) pada saat PE 10% adalah sebesar Rp. 1,450/kg (Tabel 4.11). Kenaikan PE menjadi 15% menyebabkan harga TBS semakin rendah. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rata-rata mencapai 107% juga sangat mempengaruhi turunnya harga TBS. Kedua hal tersebut menyebabkan harga TBS turun menjadi Rp 1,439.15/kg. Penurunan harga TBS menyebabkan keuntungan petani menurun dari Rp. 800/kg menjadi Rp. 634.15/kg, atau turun sebesar 57%. Jika diasumsikan 1 KK petani kelapa sawit memiliki lahan rata-rata 2 ha dengan produktivitas 15 ton TBS/ha/tahun maka keuntungan per KK menurun dari sekitar Rp. 6,8 juta menjadi hanya Rp. 2,9 juta. Diperkirakan kalau tarif ekspor tetap 15% sementara HPE mengikuti harga CPO dunia di Rotterdam yang terus tinggi seperti pada Juni mencapai US$ 1,082 per ton, maka pungutan ekspor yang menjadi beban eksportir naik cukup tinggi menjadi US$ 732 per ton atau kalau dirupiahkan sebesar Rp7,321 per kg. Karena beban PE dapat dialihkan ke petani, maka beban pungutan ekspor yang besar itu sebagian diantaranya akan dibebankan pengusaha kepada petani. Diperkirakan dengan pungutan ekspor sebesar Rp7,321 per kg

CPO, maka harga tandan buah segar (TBS) di petani kemungkinan dikurangi Rp1500-Rp2000 per kg.

Hitungan ini diperoleh dari asumsi untuk mendapatkan 1 kg CPO jumlah TBSnya harus 5 kg (asumsi: rendemen minyak dalam TBS 20%). Selanjutnya, kalau harga TBS di petani saat ini sebesar Rp 650 per kg, maka harga beli pasti berkurang. Jika tarif ekspor hanya 10% dan HPE disesuaikan dengan harga jual CPO di Rotterdam, maka pungutan ekspor masih tetap rendah yakni US$ 732 per ton, sehingga tidak berpengaruh pada pendapatan petani.

Tabel 4.11 Pengaruh Kenaikkan Kenaikan BBM dan PE Terhadap Biaya Produksi TBS, 2008.

Prospek Dan Potensi Pengembangan Kelapa Sawit

Prospek

Harga. Hingga tahun 2008, harga minyak sawit di pasar Rotterdam diperkirakan akan mengalami kenaikan walaupun secara riil akan mengalami sedikit penurunan karena adanya kenaikan inflasi. Pada tahun 2004, harga minyak sawit di

Uraian Biaya Produksi / Kg TBS Pengaruh Kenaikkan BBM Pengaruh Kenaikkan PE & BBM % Rp Biaya Pemupukan 150 30 195 195 Biaya Pemeliharaan 200 20 240 240 Biaya Panen 150 20 180 180 Biaya Transport TBS 100 40 140 140

Biaya Administrasi / iuran 50 50 50

Total Biaya 650 805 805

Harga Jual TBS 1,450 1,450 1,439.15

Keuntungan Petani 800 645 634.15

Pendapatan per KK plasma 18,632,500 18,632,500 18,631,060.85

Biaya Produksi per KK plasma 12,790,000 15,688,000 15,688,000

Keuntungan per KK plasma 6,842,500 2,952,500 2,943,060.85

Rotterdam sekitar US$ 0.56/kg dan pada tahun 2008 mencapai US$ 0.68/kg (Gambar 4.6). Kenaikan harga ini diperkirakan tidak terlepas dari berkembangnya pasar minyak sawit, terutama di negara-negara berkembang. Dengan kata lain, minyak sawit masih mempunyai prospek kedepan.

Gambar 4.6 Harga Riil dan Nominal CPO di Rotterdam (US$/kg)

Ekspor. Meskipun hingga tahun 2008 ekspor CPO Indonesia meningkat dengan laju 5.22% per tahun, Malaysia masih tetap unggul dibandingkan Indonesia. Ekspor Indonesia dan Malaysia pada tahun 2004 masing-masing 4.57 juta dan 5.6 juta ton menjadi 5.61 juta dan 8.78 juta ton pada tahun 2008 (Gambar 4.7). Dalam periode di tersebut, Indonesia akan menguasai 33.32%,

Gambar 4.7 Ekspor Minyak Sawit Indonesia, Malaysia dan Dunia (ton). Gambar di atas juga mengisyaratkan bahwa hanya dengan pertumbuhan minimal 17.69% per tahun, ekspor Indonesia baru dapat menyamai ekspor Malaysia. Pertumbuhan tersebut dapat dicapai jika Indonesia mengalami peningkatan produktivitas menjadi rata-rata sekitar 5.51 ton CPO/ha/tahun hingga tahun 2008. Dengan kondisi pertanaman yang ada, Indonesia masih memiliki kemungkinan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi.

Pengembangan Produk. Pengembangan produk kelapa sawit diperoleh dari produk utama, yaitu minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit, dan produk sampingan yang berasal dari limbah. Beberapa produk yang dihasilkan dari pengembangan minyak sawit diantaranya adalah minyak goreng, produk-produk oleokimia, seperti fatty acid, fatty alkohol, glycerine, metalic soap, stearic acid, methyl ester, dan stearin. Perkembangan industri oleokimia dasar merangsang pertumbuhan industri barang konsumen seperti deterjen, sabun dan kosmetika. Sedangkan produk-produk yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah diantaranya adalah pupuk organik, kompos dan kalium serta serat yang berasal dari tandan kosong kelapa sawit, arang aktif dari tempurung buah, pulp kertas yang berasal

dari batang dan tandan sawit, perabot dan papan partikel dari batang, dan pakan ternak dari batang dan pelepah, serta pupuk organik dari limbah cair dari proses produksi minyak sawit.

Potensi

Kesesuaian dan ketersediaan lahan. Pengembangan tanaman kelapa sawit telah dilakukan secara luas di Indonesia baik di kawasan barat maupun di kawasan timur Indonesia. Potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan kelapa sawit umumnya cukup bervariasi, yaitu lahan berpotensi tinggi, lahan berpotensi sedang, dan lahan yang berpotensi rendah (Tabel 4.12). Lahan berpotensi tinggi adalah lahan yang memiliki Kelas Kesesuaian Lahan (KKL) untuk kelapa sawit tergolong sesuai (>75%) dan sesuai bersyarat (<25%). Lahan berpotensi sedang memiliki KKL tergolong sesuai (25-50%) dan sesuai bersyarat (50-75%), sementara lahan berpotensi rendah memiliki KKL tergolong sesuai bersyarat (50-75%) dan tidak sesuai (25-50%). Penyebaran areal yang berpotensi untuk pengembangan kelapa sawit tersebut umumnya terdapat di propinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Tabel 4.12 Potensi dan Kesesuaian Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit.

4.4 Kebijakan – kebijakan dan strategi yang diambil PT.

KALPATARU INVESTAMA dalam menyikapi fluktuasi

harga minyak CPO

Dalam perekonomian suatu negara, kebijakan perdagangan internasional berperan sangat penting. Kebijakan perdagangan tersebut pada umumnya diutamakan untuk perluasan pasar internasional dan proteksi bagi pembeli domestik (industri atau rumah tangga). Namun tidak tertutup kemungkinan, kebijakan perdagangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah melalui pajak/pungutan dan terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara atau alasan-alasan politik. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah tentang penerapan PE untuk CPO dan produk turunannya lebih diutamakan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan proteksi bagi industri dalam negeri penghasil produk

turunan CPO, seperti industri minyak goreng dan oleokimia. Dengan penerapan PE ini tentunya sangat mempengaruhi harga minyak CPO. Oleh karena itu PT. KALPATARU INVESTAMA menerapkan beberapa kebijakan.

Ada beberapa kebijakan yang diambil PT. KALPATARU INVESTAMA dalam menghadapi fluktuasi minyak CPO ini adalah :

• Arah Kebijakan Jangka Panjang 2025

Peluang untuk pengembangan agribisnis kelapa sawit masih cukup terbuka bagi Indonesia, terutama karena ketersediaan sumberdaya alam/lahan, tenaga kerja, teknologi maupun tenaga ahli. Dengan posisi sebagai produsen terbesar kedua saat ini dan menuju produsen utama di dunia pada masa depan, Indonesia perlu memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan sampai dengan upaya menjaga agar tetap bertahan pada posisi sebagai a country leader. Disamping itu, tuntutan akan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan perlu juga menjadi pertimbangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka visi yang dikembangkan dalam pembangunan kelapa sawit adalah "Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis Kelapa Sawit yang Berdaya Saing, Berkerakyatan, Berkelanjutan dan Terdesentralisasi".

• Kebijakan Jangka Menengah

Agar diperoleh manfaat yang optimal dalam pembangunan agribisnis kelapa sawit nasional, maka kebijakan pengembangan agribisnis kelapa sawit nasional pada periode 2008-2013 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kelapa Sawit. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta mutu kelapa sawit secara bertahap, baik yang

dihasilkan oleh petani pekebun maupun perkebunan besar. Penerapan kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kelapa sawit dapat ditempuh melalui program: peremajaan kelapa sawit, pengembangan industri benih yang berbasis teknologi dan pasar, peningkatan pengawasan dan pengujian mutu benih, perlindungan plasma nutfah kelapa sawit, pengembangan dan pemantapan kelembagaan petani.

2. Pengembangan Industri Hilir dan Peningkatan Nilai Tambah Kelapa Sawit.

Kebijakan ini dimaksudkan agar ekspor kelapa sawit Indonesia tidak lagi berupa bahan mentah (CPO), tapi dalam bentuk hasil olahan,sehingga nilai tambah dinikmati di dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja baru. Penerapan kebijakan pengembangan industri hilir ini ditempuh antara lain melalui:

Fasilitasi pendirian PKS terpadu dengan refinery skala 5 - 10 ton TBS/jam di areal yang belum terkait dengan unit pengolahan dan pendirian pabrik Minyak Goreng Sawit

(MGS) skala kecil di sentra produksi CPO yang belum ada pabrik MGS.

Pengembangan industri hilir kelapa sawit di sentra-sentra produksi.

Peningkatan kerjasama dibidang promosi, penelitian dan pengembangan serta pengembangan SDM dengan negara penghasil CPO.

Fasilitasi pengembangan biodiesel. Pengembangan market riset dan market intelijen untuk memperkuat daya saing 3. Kebijakan Industri Minyak Goreng/Makan Terpadu.

Kebijakan ini diperlukan mengingat rawannya pasar minyak goreng di Indonesia dan besarnya biaya ekonomi dan sosial akibat kelangkaan bahan pangan ini di dalam negeri dan goyahnya posisi Indonesia sebagai pemasok CPO terpercaya di pasar dunia. Kebijakan ini diharapkan arah pengembangan komoditas penghasil minyak goreng yang jelas dan unsur-unsur pendukungnya.

4. Dukungan Penyediaan Dana.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk tersedianya berbagai kemungkinan sumber pembiayaan yang sesuai untuk pengembangan kelapa sawit, baik yang berasal dari lembaga perbankan maupun non bank. Disamping itu perlu segera dihidupkan kembali dana yang berasal dari komoditi kelapa sawit untuk pengembangan agribisnis kelapa sawit (semacam dana cess).

C. Strategi

Sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian, tujuan dan sasaran pengembangan agribisnis kelapa sawit, maka strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit dijabarkan sebagai berikut (Tabel 4.13).

4.5 Hasil Analisis dan Pembahasan

Hasil analisis dampak pengenaan PE terhadap kinerja agribisnis kelapa sawit dapat dirangkum sebagai berikut :

a) Dalam menetapkan kebijakan PE untuk produk CPO berikut produk turunannya, pemerintah harus juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh atas penerimaan PE tersebut seperti halnya nilai presentase PE yang akan ditetapkan, nilai kurs rupiah terhadap US dollar dan harga pasaran CPO (Rotterdam) pada saat PE tersebut ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menekan tindakan-tindakan para spekulan / pihak trader yang ingin mengambil keuntungan pada kondisi tertentu seperti penimbunan CPO, penyelundupan dan sebagainya sehingga keseimbangan pasar CPO dalam negeri dapat terjaga.

b) Dalam memberlakukan PE CPO, pemerintah juga harus memperhatikan faktor kesejahteraan petani kelapa sawit melalui program kebun plasma / kebun rakyat, yaitu pemerintah harus memperhitungkan pendapatan yang didapat dari PE CPO terhadap pemberian fasilitas / kemudahan kepada para petani kebun plasma seperti dengan memberikan kredit bunga murah terhadap mereka, subsidi pupuk, fasilitas transportasi jalan, infrastruktur dan lain-lain sehingga program ekonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan pemerataan / penekanan tingkat kesenjangan social antara pemilik kebun plasma dan kebun inti dapat teratasi. Pemerintah juga harus memperhatikan proses penjualan tandan buah segar (TBS) petani plasma ke pabrik-pabrik pengolahan, agar harga jual yang didapatkan oleh mereka

adalah harga jual yang optimal pada saat itu. Dengan demikian kesejahteraan petani plasma dapat ditingkatkan. Aspek lain yang didapat apabila pemerintah konsisten dengan kebijakkan ini adalah bahwa pemerintah dapat menekan tingkat urbanisasi penduduk, ekonomi dapat berjalan dengan baik, PAD daerah tersebut akan meningkat, tingkat pengangguran dapat ditekan dan juga pembelajaran kepada petani untuk dapat menjadi petani yang profesional