BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5º50' - 7º50' Lintang Selatan dan 104 º 48' - 108 º 48' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya:

− Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta − Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah − Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia − Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten

Jawa Barat memiliki lahan yang subur, sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk pertanian. Ini lebih dimungkinkan karena Jawa Barat yang beriklim tropis. Luas wilayah Propinsi Jawa Barat adalah 34.816,96 km², terdiri dari 17 kabupaten, 9 kota, 558 kecamatan dan 5.778 desa atau kelurahan.

Secara geografis, letak Propinsi Jawa Barat yang berdekatan dengan ibukota negara menyebabkan Jawa Barat sering disebut sebagai propinsi penyangga ibukota. Posisi strategis tersebut memberikan keuntungan bagi Jawa Barat dari segi komunikasi dan perhubungan.

Topografi wilayah Jawa Barat bagian Utara adalah daerah berdataran rendah, sedangkan wilayah Jawa Barat bagian selatan adalah daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai. Selain itu wilayah Jawa Barat bagian tengah adalah dataran tinggi bergunung-gunung. Kawasan pantai utara Propinsi Jawa Barat merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremai, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

Jawa Barat memiliki lahan yang subur yang berasal dari endapan vulkanis. Banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanah di wilayah propinsi Jawa Barat digunakan untuk pertanian. Pengembangan pertanian di Jawa Barat dimungkinkan karena secara umum Jawa Barat beriklim tropis. Pada tahun 2008, Kota Bandung sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat memiliki curah hujan yang tertinggi pada bulan Desember yang mencapai 332,8 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 3,6 mm. Kecepatan angin rata-rata selama tahun 2008 sebesar 2 knot dengan tekanan udara sebesar 922,6 mb dan kelembaban nisbi mencapai 79 persen. Sementara pada tahun 2009 bulan Juni kecepatan rata-rata angin berkisar 1,8 knot dengan kelembaban nisbi 82 persen.

Gambar 4.1. Peta wilayah Propinsi Jawa Barat

4.1.1 Kondisi Demografis

Pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kabupaten /Kota Jawa Barat yang paling banyak ada di Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 4,4 juta jiwa dan diikuti oleh Kabupaten Bandung 3,1 juta jiwa. Hal ini tidak berbeda dengan kondisi di tahun sebelumnya. Sedangkan penduduk terkecil berada di kota Banjar yaitu sebanyak 0,18 juta jiwa.

Jumlah rumah tangga pada tahun 2009 di Jawa Barat mencapai 11.316.592 rumah tangga, dengan rata-rata per rumah tangga 4 anggota. Jumlah Rumah tangga tertinggi berada di Kabupaten Bogor, yaitu 1.037.408 rumah tangga, Kabupaten Bandung sebesar 763.824 rumah tangga dan ketiga terbesar adalah Kota Bandung sebesar 721.920 rumah tangga. Menurut Hasil Angka Sementara

Sensus Penduduk (SP) jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2010 mencapai 43.021.826 jiwa.

Bedasarkan periode Sensus per sepuluh tahun pada tahun 1980 sebesar 23,4 juta, tahun 1990 sebesar 29,4 juta dan pada tahun 2000 mencapai 35,7 juta. Sex rasio hasil angka sementara sensus pada tahun 2010 sebesar 103,46 naik bila dibandingkan tahun 2000 sebesar 102,11 ataupun tahun 1990 sebesar 100,97 persen. Pada tahun 2010 Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,89 persen, Kepadatan Penduduk 1.159 orang/km, dengan luas wilayah sebesar 371.164,54 km2.

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat sebesar 4.852.520 ribu jiwa. Adapun penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Bogor yaitu 446,04 ribu jiwa atau 9,19 persen, dan terendah di Kota Banjar sebesar 12,9 ribu jiwa atau 0,30 persen. Persentase penduduk miskin di Jawa Barat sebesar 11,58 persen, tertinggi ada di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 23,55 persen, disusul oleh Kabupaten Cirebon sebesar 18,22 persen, terendah ada di kabupaten Bekasi 5,97 persen. Garis Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2009 sebesar Rp. 220.068,- per kapita per bulan, tertinggi ada di kota Bekasi sebesar Rp. 299.432,- per kapita / bulan dan terendah ada di Kota Banjar yaitu Rp. 179.144,- per kapita per bulan.

Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk tiap kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Tiap Kota Dan Kabupaten Di Jabar Dan Banten Tahun 2010

NO. KABUPATEN/KOTA Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Luas Wilayah (km2) Kepadatan Penduduk (orang/km2) 1 Kab. Bogor 4.453.927 3.13 2997.13 1.589 2 Kab. Sukabumi 2.293.742 1.22 4160.75 562 3 Kab. Cianjur 2.189.328 1.10 3594.65 603 4 Kab. Bandung 3.148.951 2.56 1756.65 1.807 5 Kab. Garut 2.504.237 1.60 3094.40 776 6 Kab. Tasikmalaya 1.860.157 0.88 2702.85 619 7 Kab. Ciamis 1.615.759 0.47 2740.76 558 8 Kab. Kuningan 1.173.528 0.53 1189.60 872 9 Kab. Cirebon 2.211.186 0.68 1071.65 1.928 10 Kab. Majalengka 1.219.145 0.40 1343.95 868 11 Kab. Sumedang 1.143.992 1.21 1560.49 699 12 Kab. Indramayu 1.827.878 0.46 2092.10 795 13 Kab. Subang 1.486.412 0.96 2164.48 675 14 Kab. Purwakarta 819.005 1.99 989.89 860 15 Kab. Karawang 2.134.389 1.76 1914.16 1.110 16 Kab. Bekasi 2.121.122 4.69 1269.51 2.071 17 Kab.Bandung Barat 1.548.434 1.99 1335.60 1.184 18 Kota Bogor 895.596 2.39 111.73 8.494 19 Kota Sukabumi 311.559 1.73 48.96 6.112 20 Kota Bandung 2.510.982 1.15 168.23 14.228 21 Kota Cirebon 304.152 0.84 40.16 7.364 22 Kota Bekasi 2.176.743 3.48 213.58 10.939 23 Kota Depok 1.465.826 4.30 199.44 8.707 24 Kota Cimahi 547.862 2.06 41.20 13.134 25 Kota Tasikmalaya 640.324 1.86 184.38 3.440 26 Kota Banjar 185.993 1.14 130.86 1.338 27 Kab.Pandeglang 1.099.746 0.96 2746.91 398 28 Kab.Lebak 1.258.893 2.29 3044.72 405 29 Kab. Serang 1.345.557 1.25 1704.12 1.072 30 Kota Serang 1.554.827 1.82 187.00 8.192 31 Kota Cilegon 349.162 1.93 176.00 1.958 Rata-rata 1.627.347 1.75 1441.76 3.326 Sumber : Biro Pusat Statisik, 2010

4.1.2 Kondisi Ketenagalistrikan di Wilayah Jawa Barat dan Banten

Kebutuhan tenaga listrik di wilayah Jawa Barat dan Bali dipenuhi dari sistem interkoneksi Jamali, pembangkit captive, serta pembangkit isolated. Pembangkit captive adalah pembangkit yang produksi listriknya terutama digunakan untuk keperluan sendiri. Pada beberapa pembangkit captive, kelebihan listrik yang diproduksi juga dijual kepada masyarakat umum. Sedangkan pembangkit isolated adalah pembangkit yang berdiri sendiri untuk melayani beban pada daerah setempat. Di Propinsi Banten terdapat banyak industri yang menggunakan captive power yang diperkirakan mencapai 2.330 MW antara lain PT Krakatau Daya Listrik yang memiliki PLTU gas alam sebesar 400 MW yang waktu malam hari telah menjual listriknya ke PT. PLN (Persero) sebesar 80 MW. Pembangkit besar yang ada di Propinsi Banten adalah PLTU Suralaya dengan total kapasitas terpasang 3.400 MW.

Penduduk Jawa Barat pada tahun 2002 mencapai 37 juta jiwa, dengan jumlah desa 5.593. Desa berlistrik sudah mencapai hampir 100% sedangkan rasio elektrifikasi baru mencapai 55%. Penjualan tenaga listrik di Propinsi Jawa Barat mencapai 25.840 GWH sampai dengan Desember 2003 dengan komposisi 57% pelanggan industri, rumah tangga 35%, sektor komersial 6% dan umum kurang lebih 2%. Perkembangan penjualan tenaga listrik tahun 1999-2003 menunjukkan bahwa konsumsi tenaga listrik telah tumbuh sebesar 7% per tahun.

4.1.3.1 Jumlah Pelanggan Listrik

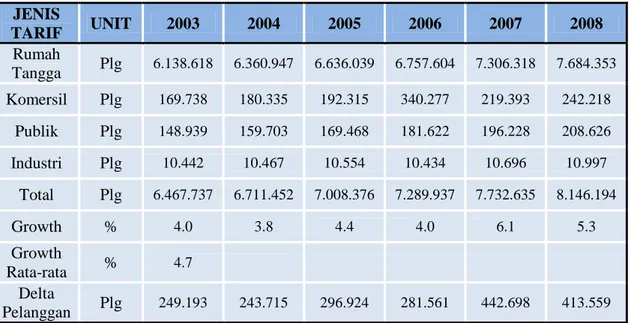

Realisasi jumlah pelanggan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten selama tahun 2003-2008 mengalami peningkatan dari 6.467.737 menjadi 8.146.194 atau bertambah rata-rata 321.275 pelanggan tiap tahunnya. Penambahan pelanggan terbesar masih terjadi pada sektor rumah tangga, yaitu rata-rata 296.383 per-tahun, dan diikuti sektor komersil dengan rata-rata 13.334 pelanggan per-tahun dan sektor publik rata-rata 11.448 pelanggan per-tahun.

Tabel 4.2. Jumlah Pelanggan Listrik Di Wilayah PLN Distribusi Jawa Barat Dan Banten Menurut Sektor Pelanggan Dalam Enam Tahun Terakhir

JENIS TARIF UNIT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rumah Tangga Plg 6.138.618 6.360.947 6.636.039 6.757.604 7.306.318 7.684.353 Komersil Plg 169.738 180.335 192.315 340.277 219.393 242.218 Publik Plg 148.939 159.703 169.468 181.622 196.228 208.626 Industri Plg 10.442 10.467 10.554 10.434 10.696 10.997 Total Plg 6.467.737 6.711.452 7.008.376 7.289.937 7.732.635 8.146.194 Growth % 4.0 3.8 4.4 4.0 6.1 5.3 Growth Rata-rata % 4.7 Delta Pelanggan Plg 249.193 243.715 296.924 281.561 442.698 413.559

Sumber : Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2010-2019

Tabel 4.2 di atas menunjukkan perkembangan jumlah pelanggan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten menurut sektor pelanggan dalam enam tahun terakhir.

4.1.3.2 Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada di wilayah PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Perkembangan rasio elektrifikasi PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yaitu dari 56,84% pada tahun 2003 menjadi 64,37% pada tahun 2008. Pada Tabel 4.5 diperlihatkan perkembangan rasio elektrifikasi di wilayah PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Tabel 4. 3. Rasio Elektrifikasi PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten

URAIAN UNIT 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rasio Elektrifikasi % 56.84 56.58 56.21 56.36 60.17 64.37

Jumlah RT (x000) Rumah 10800 11242 11806 11990 12065 11938

Pelanggan RT

(x000) Rumah 6138.6 6360.9 6636 6757.6 7306.3 7684.4

Sumber : Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2010-2019

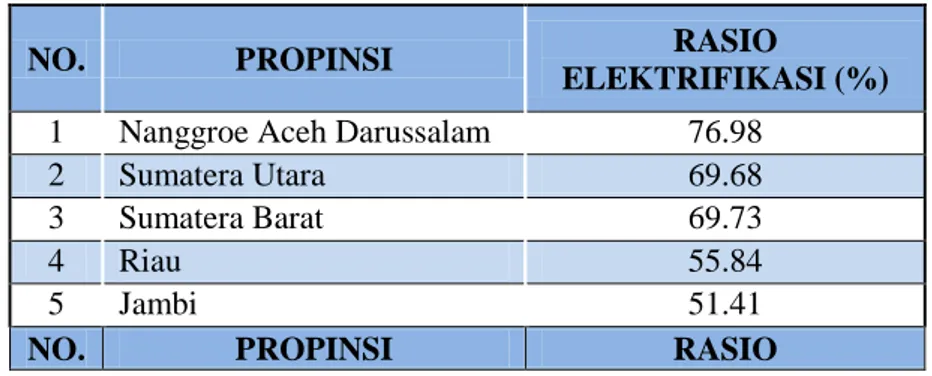

Adapun rasio elektrifikasi Jawa Barat berdasarkan Data Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (DJLPE) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI tahun 2010 adalah 67,40 %, dan Banten sebesar 63.9%. Perbandingan rasio elektrifikasi Jawa Barat dengan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4. Rasio Elektrifikasi Jawa Barat Dan Propinsi Lain Di Indonesia

NO. PROPINSI RASIO

ELEKTRIFIKASI (%)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 76.98

2 Sumatera Utara 69.68

3 Sumatera Barat 69.73

4 Riau 55.84

5 Jambi 51.41

ELEKTRIFIKASI (%)

6 Sumatera Selatan 50.30

7 Bengkulu 51.46

8 Lampung 48.82

9 Kepulauan Bangka Belitung 72.88

10 Kepulauan Riau 55.84 11 DKI Jakarta 100.00 12 Jawa Barat 67.40 13 Jawa Tengah 71.24 14 DI. Yogyakarta 84.48 15 Jawa Timur 71.55 16 Banten 63.90 17 Bali 74.98 18 Kalimantan Barat 48.83 19 Kalimantan Tengah 45.22 20 Kalimantan Selatan 72.29 21 Kalimantan Timur 68.56 22 Sulawesi Utara 66.87 23 Sulawesi Tengah 48.30 24 Sulawesi Selatan 55.20 25 Sulawesi Tenggara 38.09 26 Gorontalo 49.79 27 Sulawesi Barat 55.20

28 Nusa Tenggara Barat 32.51

29 Nusa Tenggara Timur 24.55

30 Maluku 54.51

31 Maluku Utara 49.44

32 Papua Barat 32.35

33 Papua 32.35

Rata-rata 57.90

Sumber : DJLPE DEP ESDM RI, 2010

Rasio elektrifikasi Jawa Barat berdasarkan tabel 4.6 berada diatas rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Meskipun demikian, rasio elektrifikasi Jawa Barat adalah terendah setelah Propinsi Banten jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain yang kebutuhan energi listriknya dipasok oleh sistem kelistrikan Jamali. Rasio elektrifikasi Jawa Barat juga lebih rendah dari rasio elektrifikasi beberapa propinsi di luar Pulau Jawa seperti Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (76,98 %), Sumatera Utara (69,8 %), Sumatera Barat (69,37%), Kepulauan Bangka Belitung (72,88 %),

Kalimantan Selatan (72,29 %) dan Kalimantan Timur (68,56 %). Rasio elektrifikasi Jawa Barat memang lebih tinggi dibandingkan rasio elektrifikasi propinsi-propinsi di kawasan timur Indonesia yang meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Pulau Papua dan Kepulauan Nusa Tenggara. Tetapi perbandingan data rasio elektrifikasi tersebut menunjukkan infrastruktur kelistrikan di Propinsi Jawa Barat belum menyentuh seluruh rumah tangga yang terdapat di Propinsi Jawa Barat

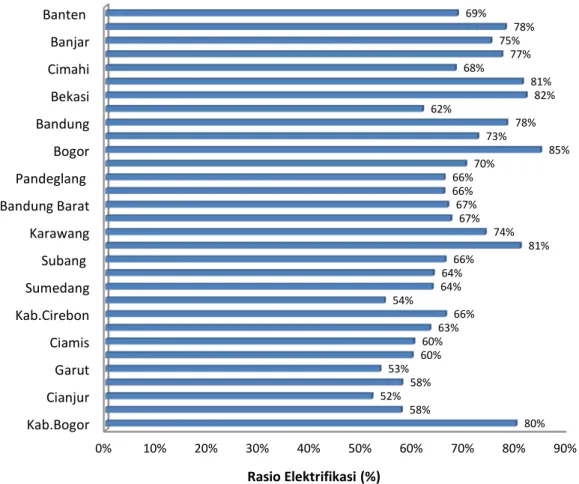

Rasio elektrifikasi setiap kota/kabupaten di wilayah Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :

Grafik 4.1.Rasio Elektrifikasi Kota dan Kabupaten di Wilayah Jawa Barat dan Banten

Sumber : Data Statistik PLN Jawa Barat dan Banten Tahun 2010

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kab.Bogor Cianjur Garut Ciamis Kab.Cirebon Sumedang Subang Karawang Bandung Barat Pandeglang Bogor Bandung Bekasi Cimahi Banjar Banten 80% 58% 52% 58% 53% 60% 60% 63% 66% 54% 64% 64% 66% 81% 74% 67% 67% 66% 66% 70% 85% 73% 78% 62% 82% 81% 68% 77% 75% 78% 69% Rasio Elektrifikasi (%)

Grafik diatas menunjukkan masih belum meratanya rasio elektrifikasi di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat dan Banten. Hal ini menunjukkan pula belum meratanya infrastruktur kelistrikan di wilayah Jawa Barat dan Banten. Beberapa wilayah seperti di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Bandung, Garut dan Majalengka rasio elektrifikasinya masih rendah, yaitu masih dibawah 60%. Sedangkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok rasio elektrifikasinya sudah lebih dari 80%.

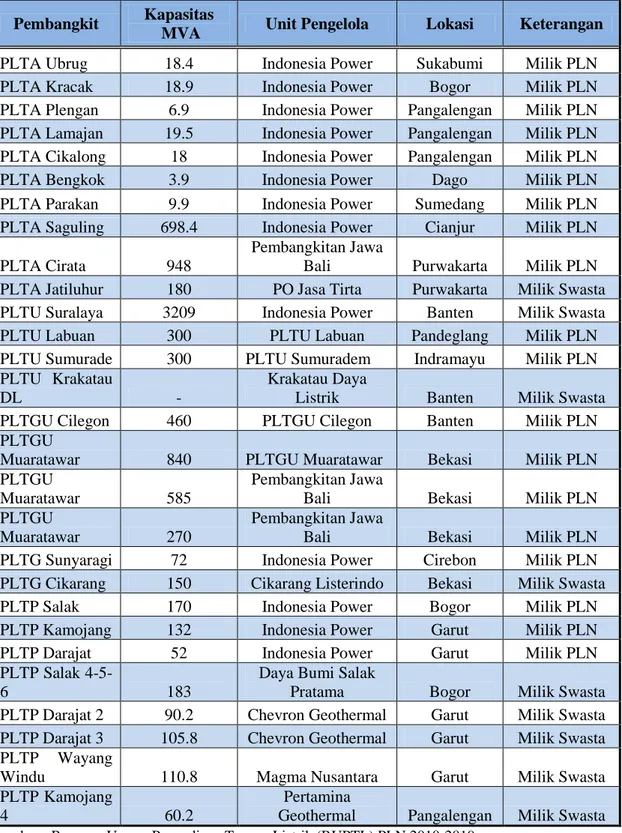

4.1.3.3 Kapasitas Pembangkit

Pada tahun 2008 kapasitas terpasang pembangkit yang ada di wilayah PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah 8.411,80 MW. Dengan terus meningkatnya beban puncak, maka reserve margin pada tahun 2008 diperkirakan akan menurun. Ditambah lagi dengan beberapa permasalahan operasional seperti pasokan BBM dan batubara yang sering tersendat, pasokan gas yang menurun, derating, dan kerusakan pembangkit, maka kondisi tersebut mengakibatkan pada periode waktu beban puncak (WBP) di wilayah PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten beberapa waktu yang lalu mengalami kekurangan daya dan energi. Untuk mempertahankan keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik terpaksa dilakukan pemadaman. Pembangkit yang ada di wilayah PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten berdasarkan jenis pembangkit dan pengelolaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Kapasitas Terpasang Pembangkit Tahun 2008 Pembangkit Kapasitas

MVA Unit Pengelola Lokasi Keterangan

PLTA Ubrug 18.4 Indonesia Power Sukabumi Milik PLN

PLTA Kracak 18.9 Indonesia Power Bogor Milik PLN

PLTA Plengan 6.9 Indonesia Power Pangalengan Milik PLN

PLTA Lamajan 19.5 Indonesia Power Pangalengan Milik PLN

PLTA Cikalong 18 Indonesia Power Pangalengan Milik PLN

PLTA Bengkok 3.9 Indonesia Power Dago Milik PLN

PLTA Parakan 9.9 Indonesia Power Sumedang Milik PLN

PLTA Saguling 698.4 Indonesia Power Cianjur Milik PLN

PLTA Cirata 948

Pembangkitan Jawa

Bali Purwakarta Milik PLN

PLTA Jatiluhur 180 PO Jasa Tirta Purwakarta Milik Swasta

PLTU Suralaya 3209 Indonesia Power Banten Milik Swasta

PLTU Labuan 300 PLTU Labuan Pandeglang Milik PLN

PLTU Sumurade 300 PLTU Sumuradem Indramayu Milik PLN

PLTU Krakatau

DL -

Krakatau Daya

Listrik Banten Milik Swasta

PLTGU Cilegon 460 PLTGU Cilegon Banten Milik PLN

PLTGU

Muaratawar 840 PLTGU Muaratawar Bekasi Milik PLN

PLTGU

Muaratawar 585

Pembangkitan Jawa

Bali Bekasi Milik PLN

PLTGU

Muaratawar 270

Pembangkitan Jawa

Bali Bekasi Milik PLN

PLTG Sunyaragi 72 Indonesia Power Cirebon Milik PLN

PLTG Cikarang 150 Cikarang Listerindo Bekasi Milik Swasta

PLTP Salak 170 Indonesia Power Bogor Milik PLN

PLTP Kamojang 132 Indonesia Power Garut Milik PLN

PLTP Darajat 52 Indonesia Power Garut Milik PLN

PLTP Salak

4-5-6 183

Daya Bumi Salak

Pratama Bogor Milik Swasta

PLTP Darajat 2 90.2 Chevron Geothermal Garut Milik Swasta

PLTP Darajat 3 105.8 Chevron Geothermal Garut Milik Swasta

PLTP Wayang

Windu 110.8 Magma Nusantara Garut Milik Swasta

PLTP Kamojang

4 60.2

Pertamina

Geothermal Pangalengan Milik Swasta

4.1.3.4 Keandalan Pasokan

Realisasi keandalan pasokan listrik kepada konsumen yang diukur dengan faktor SAIDI dan SAIFI jaringan di wilayah PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten pada enam tahun terakhir menunjukkan perbaikan. Indeks SAIDI membaik dari 487 menit/pelanggan/tahun pada tahun 2003 menjadi 139,25menit/pelanggan/tahun pada tahun 2008. Sedangkan SAIFI juga membaik dari 14,26 kali/pelanggan/tahun menjadi 4,73 kali/pelanggan/tahun. Selengkapnya SAIDI dan SAIFI enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 6. SAIDI dan SAIFI Tahun 2003 - 2008

Sumber : Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2010-2019

4.1.3.5 Masalah Mendesak : Daerah Krisis

Definisi krisis adalah suatu kondisi sistem dimana kemampuan pasokan dari pembangkit PLN tidak mencukupi dari pada kebutuhan beban puncak. Ada beberapa daerah atau sistem kelistrikan pada akhir tahun 2008 mengalami krisis. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa gardu induk yang bebannya sudah di atas 80% sementara permintaan sambungan baru calon pelanggan besar jumlahnya cukup banyak.

Pada akhir tahun 2008 terdapat 58 buah trafo GI dari jumlah keseluruhan trafo GI sebanyak 199 buah di wilayah PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten yang bebannya sudah mencapai diatas 80%. Adapun jumlah gardu induk yang

URAIAN UNIT 2003 2004 2005 2006 2007 2008

SAIDI mnt/plg/thn 487.00 375.00 348.00 214.23 170.00 139.25

bebannya sudah mencapai 70%-80% jumlahnya sudah mencapai 25 buah dan yang sudah melebihi 80% jumlahnya sudah mencapai 21 buah dari jumlah keseluruhan gardu induk sebanyak 97 buah. Gardu Induk yang sudah berbeban diatas 80% dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7. Gardu Induk Beban Diatas 80% Tahun 2008

Sumber : Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2010-2019

4.1.3.6 Penanggulangan Daerah Krisis

Kondisi krisis penyediaan tenaga listrik di beberapa daerah di wilayah PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten pada dasarnya terjadi karena keterlambatan penyelesaian proyek pembangkitan tenaga listrik, baik proyek PLN

maupun IPP (Independent Power Plant) dan proyek-proyek pembangunan gardu induk baru, penambahan kapasitas trafo GI dan beberapa proyek transmisi. Penyebab keterlambatan ada berbagai hal, antara lain kesulitan pendanaan dan kendala pembangunan di lapangan, sehingga proyek yang sudah dijadwalkan tidak dapat beroperasi tepat waktu.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten untuk menanggulangi daerah krisis sampai saat ini meliputi pembelian energi listrik dari pembangkit skala kecil, bermitra/kerjasama operasi pembangkit dengan Pemda setempat, serta pembelian excess power.

4.1.3.7 Wacana Penerapan Tarif Listrik Regional di Wilayah Jawa Barat dan Banten

Pada bulan September 2009, DPR akhirnya meloloskan RUU Ketenagalistrikan menjadi UU baru menggantikan UU No 15/1985. Dalam UU Ketenagalistrikan yang baru ini dinyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota mempunyai peran dan tanggung jawab besar untuk pengembangan sistem ketenagalistrikan, termasuk penentuan tarif listrik regional. Tarif Dasar Listrik (TDL) yang seragam di berbagai daerah hingga saat ini tidak mampu lagi mengimbangi biaya produksi listrik atau Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

Penerapan tarif listrik regional diharapkan menjadi solusi penting untuk memberi insentif masuknya investasi kelistrikan sehingga dapat menambah kapasitas pembangkit listrik untuk mengatasi persoalan defisit listrik di berbagai daerah di Indonesia.

Wilayah Jawa dan Bali sendiri dipandang oleh Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) telah siap untuk melaksanakan kebijakan ini dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia (Jurnalnet.com 5 Desember 2006 dan Republika 3 Januari 2007). Namun dikarenakan beberapa kendala terkait kesiapan PLN serta belum adanya kajian yang lebih mendalam akan model strategi penerapannya di setiap wilayah, maka sampai dengan saat ini belum ada wilayah di daerah Jawa dan Bali yang telah melaksanakan tarif listrik regional.

Pada bulan Maret tahun 2010 dilakukan Studi Tarif Dasar Listrik Untuk Menuju Tata Kelola Ketenagalistrikan Nasional Yang Sehat yang dilaksanakan oleh Konsorsium 6 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dan dituangkan pula oleh Nanang Hariyanto dan Sudarmono Sasmono dalam makalah berjudul “Model Ukuran Kesiapan Kandidat Daerah Pelaksana Tarif Listrik Regional Di Indonesia”, dan disajikan dalam Seminar IV Teknologi dan Bisnis Kelistrikan Institut Teknologi Bandung bulan November tahun 2011. Salahsatu hasil dari studi tersebut adalah direkomendasikannya propinsi Jawa Barat dan Banten untuk menerapkan tarif regional. Jawa Barat dan Banten secara umum dipandang salahsatu wilayah yang direkomendasikan untuk menerapkan tarif listrik regional dipandang dari beberapa indikator seperti rata-rata pendapatan perkapita

penduduk, kapasitas fiskal, potensi energi serta infrastruktur kelistrikan yang tersedia.

4.2. Hasil dan Pembahasan

Analisis kesenjangan (gap) antar wilayah dilakukan dengan menyampaikan daftar pertanyaan/kuesioner serta melakukan wawancara dengan para pakar kelistrikan dan ekonomi energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ahli kelistrikan dan ahli ekonomi energi tersebut adalah :

1. Dr. Ir. Nanang Hariyanto ( Institut Teknologi Bandung) 2. Syarif Hidayat, Ph.D (Institut Teknologi Bandung) 3. Dr. Ir. Muhammad Nurdin (Institut Teknologi Bandung) 4. Dr. Ing. Ir. Yusra Sabri (Institut Teknologi Bandung) 5. Dr. Ir. Agus Purwadi (Institut Teknologi Bandung)

6. Sudarmono Sasmono, ST., MT. (Institut Teknologi Bandung) 7. Fitriana, ST., MT. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Muncul Daryoto, selaku Deputi Manajer Administrasi Niaga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana kesiapan dari PLN sendiri dalam rangka rencana penerapan tarif listrik regional khususnya di daerah Jawa Barat dan Banten.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner sebagai panduan serta wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview), yaitu

wawancara yang termasuk ke dalam kategori in-depth interview, yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana narasumber/informan yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Selama melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat serta merekam apa yang dikemukakan oleh narasumber/informan.

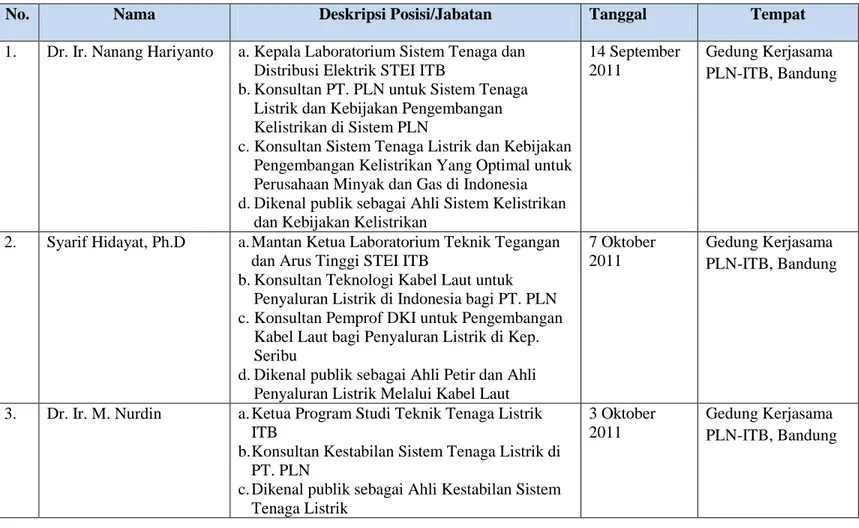

Adapun ikhtisar lengkap narasumber penelitian ini terdapat pada tabel 4.8. sebagai berikut :

Tabel 4.8. Ikhtisar Narasumber Penelitian

No. Nama Deskripsi Posisi/Jabatan Tanggal Tempat

1. Dr. Ir. Nanang Hariyanto a.Kepala Laboratorium Sistem Tenaga dan

Distribusi Elektrik STEI ITB

b.Konsultan PT. PLN untuk Sistem Tenaga

Listrik dan Kebijakan Pengembangan Kelistrikan di Sistem PLN

c.Konsultan Sistem Tenaga Listrik dan Kebijakan

Pengembangan Kelistrikan Yang Optimal untuk Perusahaan Minyak dan Gas di Indonesia

d.Dikenal publik sebagai Ahli Sistem Kelistrikan

dan Kebijakan Kelistrikan

14 September 2011

Gedung Kerjasama PLN-ITB, Bandung

2. Syarif Hidayat, Ph.D a.Mantan Ketua Laboratorium Teknik Tegangan

dan Arus Tinggi STEI ITB

b.Konsultan Teknologi Kabel Laut untuk

Penyaluran Listrik di Indonesia bagi PT. PLN

c.Konsultan Pemprof DKI untuk Pengembangan

Kabel Laut bagi Penyaluran Listrik di Kep. Seribu

d.Dikenal publik sebagai Ahli Petir dan Ahli

Penyaluran Listrik Melalui Kabel Laut

7 Oktober 2011

Gedung Kerjasama PLN-ITB, Bandung

3. Dr. Ir. M. Nurdin a.Ketua Program Studi Teknik Tenaga Listrik

ITB

b.Konsultan Kestabilan Sistem Tenaga Listrik di

PT. PLN

c.Dikenal publik sebagai Ahli Kestabilan Sistem

Tenaga Listrik

3 Oktober 2011

Gedung Kerjasama PLN-ITB, Bandung

No. Nama Deskripsi Posisi/Jabatan Tanggal Tempat

4. Dr.Ing. Ir. Yusra Sabri a.Peneliti Senior di bidang Ekonomi

Ketenagalistrikan

b.Konsultan Pemprof DKI untuk Keekonomian

Pengembangan Sistem Kelistrikan

c.Dikenal publik sebagai Ahli Ekonomi

Kelistrikan

8 Maret 2012 Gedung Kerjasama PLN-ITB, Bandung

5. Dr. Ir. Agus Purwadi a.Kepala Laboratorium Penelitian Konversi

Energi Elektrik STEI ITB dan Laboratorium Energi Terbarukan STEI ITB

b.Konsultan PT. PLN untuk Keekonomian di

Sistem Distribusi Listrik dan Penggunaan Energi Terbarukan

c.Dikenal publik sebagai Ahli Teknologi

Pembangkit Energi Terbarukan

19 Maret 2012

Gedung Kerjasama PLN-ITB, Bandung

6. Sudarmono Sasmono, ST., MT. a.Peneliti Muda di Bidang Energi dan Kebijakan

Kelistrikan di Indonesia Energy Institute

b.Asisten Akademik di Program Studi Teknik

Tenaga Listrik STEI ITB

c.Konsultan Pemerintah Provinsi DKI Jaya dan

Jawa Barat untuk Kebijakan Pengembangan Kelistrikan

d.Dikenal Publik sebagai Ahli Kebijakan

Kelistrikan

14 Maret 2012

Gedung Kerjasama PLN-ITB, Bandung

7. Fitriana, ST., MT Peneliti Bidang Energi Terbarukan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI)

5 Maret 2012 Gedung 10 Kantor LIPI, Bandung

8. Muncul Daryoto Deputi Manajer Administrasi Niaga PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

4 April 2012 Kantor PT. PLN

(Persero) Distribusi Jabar&Banten, Bandung

4.2.1 Hasil Wawancara serta Pengisian Daftar Pertanyaan/Kuesioner

Dari hasil wawancara yang dilakukan mulai dari bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Maret tahun 2012, diperoleh informasi dari setiap narasumber sebagai berikut :

1. Narasumber 1 : Dr. Ir. Nanang Hariyanto (Pakar Kelistrikan dan Ekonomi Energi, Institut Teknologi Bandung)

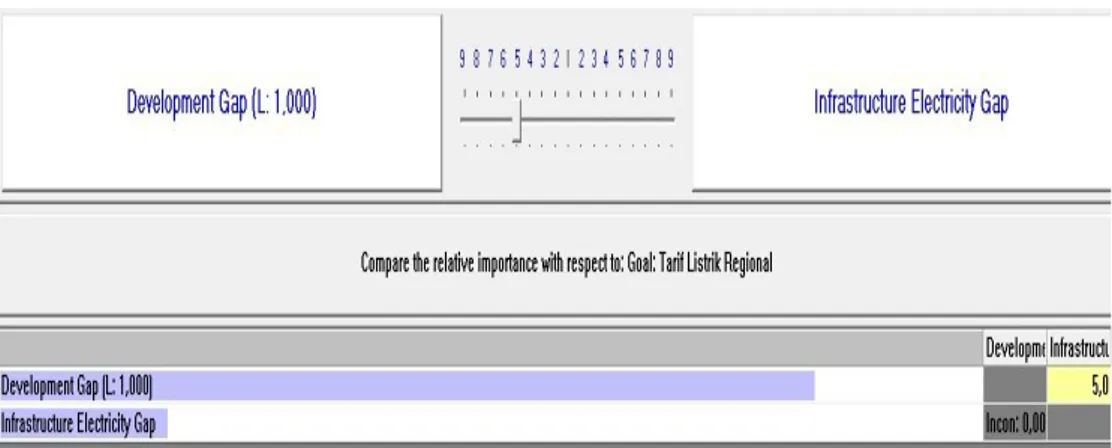

Wawancara resmi dengan narasumber ini dilakukan pada tanggal 14 September 2011 bertempat di Gedung Kerjasama PLN-ITB, Kampus Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No. 10 Bandung. Menurut narasumber, masyarakat yang siap secara ekonomi pasti sudah siap membayar tarif listrik pada nilai keekonomiannya. Karena itu untuk perbandingan berpasangan tingkat pertama yang dilakukan antara kriteria

development gap dengan kriteria infrastructure electricity gap dapat dikatakan bahwa tingkat kepentingan kriteria development gap lebih besar atau minimal sama dengan tingkat kepentingan kriteria infrastructure electricity gap.

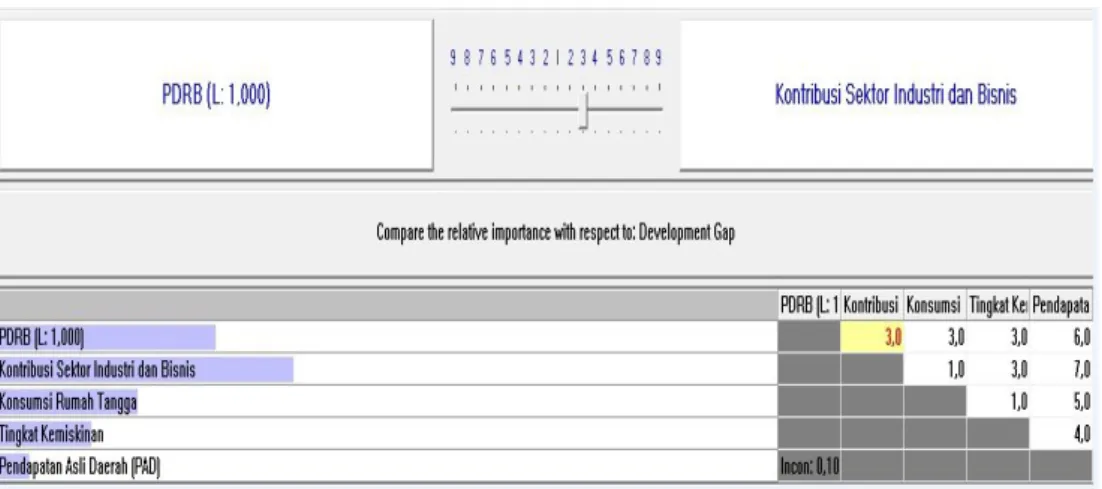

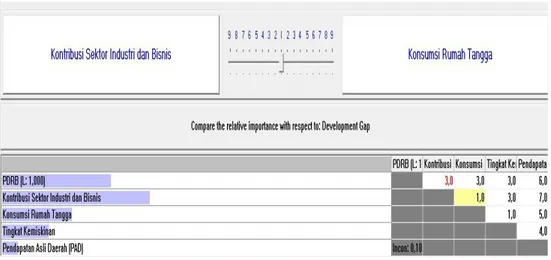

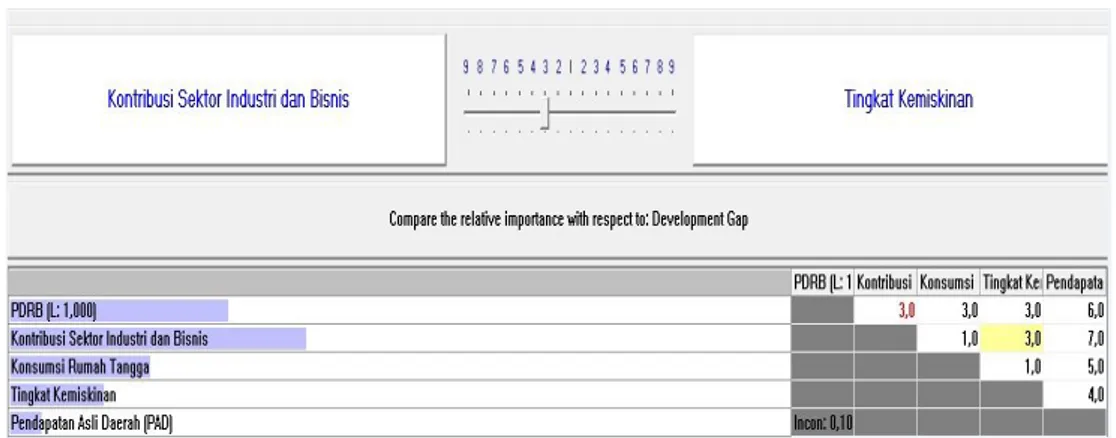

Pada tingkat kedua, perbandingan berpasangan dilakukan di antara masing-masing sub kriteria pembentuk dari development gap dan sub kriteria pembentuk infrastructure electricity gap. Menurut narasumber, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta kontribusi sektor industri dan bisnis sama pentingnya karena merupakan merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam penerapan tarif listrik regional PDRB serta kontribusi sektor industri dan bisnis sama-sama

merupakan hal yang krusial yang harus dipertimbangkan dimana tarif listrik dapat diterapkan pada nilai keekonomiannya di wilayah yang pertumbuhan ekonominya tinggi.

Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut narasumber lebih penting untuk dipertimbangkan dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga. Hal ini karena PDRB lebih mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara umum serta menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah setempat mengelola sumber daya yang ada, sedangkan konsumsi rumah tangga di suatu daerah hanya sebagai salahsatu gambaran dari kemampuan masyarakat saja.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan, maka PDRB lebih penting untuk dipertimbangkan jika suatu wilayah akan menerapkan tarif listrik regional. PDRB mencerminkan kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB semakin tinggi pula kemampuan ekonomi penduduk di wilayah tersebut. Berdasarkan teori Trickle Down Effect, kenaikan kapasitas atau kemampuan ekonomi orang – orang kaya akan menggulirkan (Trickle Down) peningkatan kesejahteraan pula pada kalangan menengah ke bawah. Akan berbeda halnya jika teori yang dipakai adalah teori kaum sosialis, dimana tingkat kemiskinan menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan dalam hal pembangunan di suatu daerah termasuk penerapan tarif listrik regional. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tarif listrik regional sudah pasti tidak akan diterapkan di wilayah

dimana tingkat kemiskinannya masih tinggi ataupun wilayah yang memiliki PDRB yang rendah.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kepentingan PDRB menjadi lebih rendah karena PAD lebih mencerminkan kemampuan dari pemerintah daerah itu sendiri. Daerah yang memiliki PAD tinggi dianggap dapat membangun infrastruktur kelistrikan yang lebih memadai meskipun tidak memiliki sumber daya energi yang mencukupi.

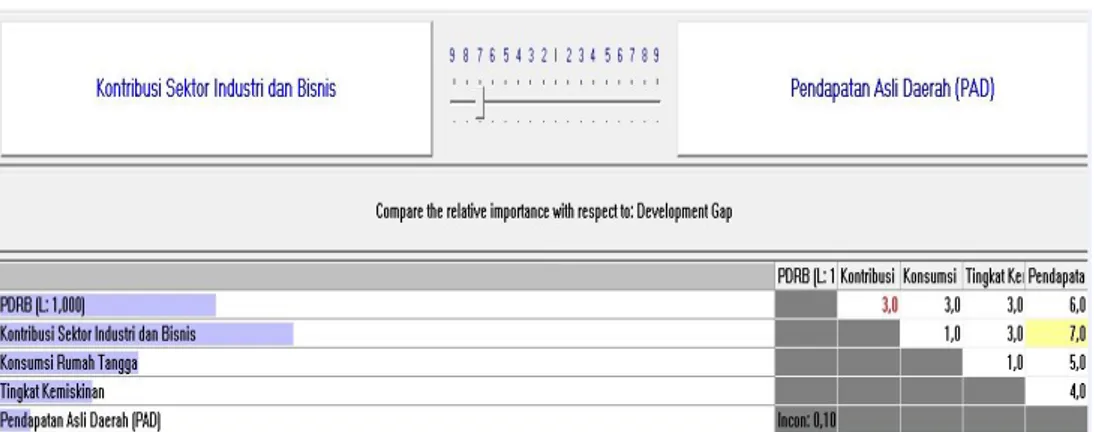

Adapun kontribusi sektor industri dan bisnis dipandang narasumber mempunyai tingkat kepentingan yang sama dengan konsumsi rumah tangga. Sektor industri dan bisnis dianggap sektor yang paling memerlukan listrik yang andal dan berkualitas. Penerapan tarif listrik regional dimana listrik dijual pada harga keekonomiannya akan menjamin keandalan dan kualitas listrik yang disalurkan kepada konsumen. Jadi kedua sektor tersebut dianggap paling dapat menerima kebijakan tarif listrik regional selama kualitas dan keandalan listrik tetap terjaga. Sedangkan konsumsi rumah tangga dianggap sama tingkat kepentingannya dengan kontribusi sektor industri dan bisnis karena konsumsi rumah tangga mencerminkan tingkat kebutuhan sektor rumah tangga akan listrik. Daerah yang memiliki tingkat konsumsi rumah tangga yang tinggi menggambarkan bahwa tingkat kebutuhan dan pemakaian energi listrik di daerah tersebut juga tinggi.

Kontribusi sektor industri dan bisnis dipandang narasumber sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan salahsatu kriteria yang merupakan gambaran dari

kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk didalamnya kebutuhan akan listrik. Namun angka tingkat kemiskinan seringkali tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga kontribusi sektor industri dan bisnis masih sedikit lebih penting untuk dipertimbangkan dengan alasan bahwa angkanya masih lebih reliable, dan kedua sektor tersebut adalah sektor yang memerlukan listrik yang berkualitas dan andal. Sedangkan jika kontribusi sektor industri dan bisnis dibandingkan tingkat kepentingannya dengan PAD, maka kedua subkriteria tersebut adalah sama penting dimana PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah itu sendiri untuk membangun infrastruktur kelistrikan di daerahnya.

Alasan yang sama juga dikemukakan narasumber ketika membandingkan kepentingan antara konsumsi rumah tangga dengan tingkat kemiskinan dan PAD. Tingkat kepentingan konsumsi rumah tangga dari masyarakat di suatu daerah masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan serta PAD. Sedangkan tingkat kemiskinan dan PAD dipandang narasumber memiliki tingkat kepentingan yang sama karena sama-sama mencerminkan tingkat kemampuan, yaitu kemampuan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah setempat.

Dalam hal perbandingan berpasangan diantara sub kriteria

infrastructure electricity gap, narasumber berpendapat bahwa ketersediaan energi primer, density saluran distribusi listrik serta density kapasitas gardu distribusi listrik lebih penting untuk dipertimbangkan jika dibandingkan

dengan kualitas dan keandalan listrik. Menurut narasumber, jika suatu wilayah berhasil mengolah energi primer yang dimilikinya menjadi energi listrik dan menyalurkannya dengan baik, maka otomatis akan menjamin kualitas dan keandalan listrik di wilayah tersebut. Daerah dengan ketersediaan energi primer yang melimpah semestinya menanggung tarif listrik yang lebih rendah dari daerah yang jauh dari sumber-sumber energi primer untuk pembangkitan.

Namun jika dibandingkan tingkat kepentingannya antara ketersediaan energi primer dengan infrastruktur listrik yang ada, dalam hal ini density

saluran distribusi listrik dengan density kapasitas gardu distribusi, maka ketersediaan energi primer dianggap lebih penting. Jika suatu wilayah telah memiliki potensi energi yang mencukupi, maka selanjutnya dapat dibuat saluran distribusi dan gardu untuk penyalurannya. Adapun density saluran distribusi listrik dianggap sama pentingnya dengan density kapasitas gardu distribusi listrik mengingat kedua hal tersebut saling mengiringi satu sama lain dimana pembangunan saluran distribusi listrik akan selalu diikuti oleh pembangunan gardu listrik untuk penyalurannya.

Masih menurut narasumber, daerah atau wilayah dengan infrastruktur kelistrikan yang lebih baik sebagai daerah yang didorong menerapkan kebijakan tarif listrik regional. Daerah atau wilayah tersebut adalah daerah atau wilayah yang secara agregat menunjukkan density (kerapatan) infrastruktur distribusi listrik yang tinggi. Adapun daerah atau wilayah dengan infrastruktur kelistrikan yang kurang baik tetap didorong untuk

menerapkan kebijakan tarif listrik regional dengan syarat daerah atau wilayah tersebut adalah daerah atau wilayah yang secara agregat menunjukkan density infrastruktur distribusi listrik yang rendah, namun memiliki kemampuan keuangan yang baik.

Lebih lanjut menurut narasumber, ada 3 hal utama/pokok yg harus diperhatikan jika suatu wilayah akan menerapkan tarif listrik regional :

a. Kesiapan PLN (Infratruktur) : seperti kesiapan jaringan listrik dan pelayanan kepada pelanggan

b. Kesiapan sumber daya primer yang dimiliki daerah tersebut

c. Kesiapan masyarakat (daya beli, kemampuan dan kemauan masyarakat)

Jika 3 hal diatas sudah terpenuhi, maka dpt dikatakan suatu wilayah telah siap untuk menerapakan tarif listrik regional.

2. Narasumber 2 : Syarif Hidayat, Ph.D ( Pakar Kelistrikan Institut Teknologi Bandung)

Wawancara resmi dengan narasumber ini dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2011 bertempat di Gedung Kerjasama PLN-ITB, Kampus Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No. 10 Bandung. Narasumber mengemukakan pendapatnya mengenai tingkat kepentingan antara kriteria-kriteria yang dibandingkan serta memberikan pendapat dan masukan-masukan terkait penerapan tarif listrik regional. Menurut narasumber, untuk perbandingan berpasangan tingkat pertama yang dilakukan antara kriteria development gap dengan kriteria infrastructure electricity gap maka yang paling penting dipertimbangkan dalam kaitannya

dengan rencana penerapan tarif listrik regional di suatu daerah adalah

infrastructure electricity gap. Meskipun kedua kriteria tersebut agak sulit untuk dilihat mana yang lebih penting karena saling berkaitan erat satu sama lain, namun narasumber melihat adanya elastisitas antara konsumsi energi listrik dengan PDRB dimana untuk setiap 1% kenaikan energi listrik memerlukan 1,8 kali pertumbuhan listrik. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa infrastructure electricity gap idealnya lebih diperhatikan dalam hal penerapan tarif listrik regional.

Pada perbandingan berpasangan tingkat kedua, narasumber berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan penerapan tarif listrik regional, PDRB lebih penting untuk dipertimbangkan dibandingkan dengan kontribusi sektor industri dan bisnis, konsumsi rumah tangga serta pendapatan asli daerah (PAD). Di dalam PDRB sendiri terdapat komponen kontribusi sektor industri dan bisnis sehingga PDRB lebih dapat mencerminkan kondisi perekonomian di suatu wilayah. Jika dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga, maka PDRB jelas lebih penting karena angka konsumsi rumah tangga di suatu daerah seringkali menyesatkan. Sama halnya jika PDRB dibandingkan tingkat kepentingannya dengan PAD. Angka PAD menurut narasumber sering meragukan atau dengan kata lain sering diakali untuk kepentingan politis. Lebih lanjut narasumber mengemukakan bahwa pemberian subsidi untuk listrik adalah sesuatu yg tidak sehat, tidak menimbulkan iklim dimana orang mau berusaha. Seharusnya jika memang orang mampu membeli, biarkan orang tersebut membelinya. Ironisnya, di negara kita pihak yang disubsidi adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumtif (seperti golongan

rumah tangga yang menggunakan listrik untuk televisi, AC, mesin cuci, dan lain-lain), bukan untuk pihak-pihak yang melakukan kegiatan produktif yang menghidupi dan bermanfaat untuk orang banyak seperti pabrik, industri dan sejenisnya. Oleh karena itu kebijakan makro dari pemerintah sangat diperlukan.

Adapun tingkat kemiskinan, lebih penting untuk dipertimbangkan jika dibandingkan dengan PDRB, konsumsi rumah tangga, PAD dan kontribusi sektor industri dan bisnis. Hal ini menurut narasumber karena tingkat kemiskinan mencerminkan pemerataan secara ekonomi. Tingkat kemiskinan juga mencerminkan penyerapan sektor informal yang tidak terhitung. Tingkat kemiskinan rendah akan berakibat pertumbuhan ekonomi yang positif. Kebijakan tarif listrik regional tidak akan diterapkan di daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi karena masyarakat di daerah tersebut tidak akan mampu membayar tarif listrik pada tingkat keekonomiannya. Sedangkan kontribusi sektor industri dan bisnis sangat jelas lebih penting untuk dipertimbangkan dalam hal penerapan tarif listrik regional di suatu daerah jika dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga dan PAD, dengan catatan bahwa sektor industri dan bisnis daerah tersebut berkontribusi langsung terhadap PDRB.

Dalam hal perbandingan antar sub kriteria yang termasuk ke dalam

infrastructure electricity gap, narasumber berpendapat bahwa ketersediaan energi primer adalah kriteria yang harus lebih diutamakan untuk diperhatikan dibandingkan dengan masalah kualitas dan keandalan (reliability). Jika ketersediaan energi sudah mencukupi, maka baru difikirkan bagaimana mengolah sumber energi primer tersebut sehingga dapat menjamin kualitas dan keandalan

yang tinggi di daerah tersebut. Jika daerah tersebut tidak mempunyai sumber energi yang memadai namun masyarakat serta pemerintah daerah setempat mampu secara financial, maka daerah tersebut dapat membeli energi dari daerah lain. Sejauh daerah yang bersangkutan mampu untuk membeli energi, maka masalah minimnya ketersediaan energi primer akan terselesaikan. Yang utama adalah memperoleh energi yang andal dan berkualitas.

Lebih lanjut narasumber berpendapat bahwa Density Saluran Distribusi Listrik serta Density Kapasitas Gardu Distribusi Listrik lebih penting untuk dipertimbangkan dalam hal penerapan tarif listrik regional di suatu daerah dibandingkan dengan kualitas dan keandalan listrik serta ketersediaan energi primer. Pertimbangannya adalah dalam hal pembangunan infrastruktur kelistrikan harus dilihat dulu adanya density saluran distribusi dan density kapasitas gardu, baru kemudian berbicara keandalan. Density saluran distribusi dan density

kapasitas gardu adalah enabler bagi keandalan listrik. Adapun jika dibandingkan tingkat kepentingannya antara density saluran distribusi listrik dengan density

kapasitas gardu distribusi listrik, maka kedua subkriteria tersebut adalah sama penting karena saling berkaitan erat satu sama lain. Ada gardu listrik, maka harus ada saluran listrik. Begitupun sebaliknya.

Narasumber juga memberikan masukan-masukan tambahan terkait rencana pelaksanaan tarif listrik regional di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten antara lain bahwa yang paling diperlukan adalah adanya kepastian hukum dan ketegasan dari pemerintah sendiri untuk menekan biaya ekonomi

lain-lain seperti pungutan liar dan sejenisnya. Baru selanjutnya dipertimbangkan masalah infrastruktur kelistrikannya.

Mengenai kesiapan dari wilayah Jawa Barat dan Banten sendiri, narasumber berpendapat bahwa siap atau tidaknya wilayah Jawa Barat dan Banten menerapkan tarif listrik regional sebenarnya tinggal ditawarkan saja dengan beberapa alternatif . Masalah tarif listrik mahal dan murah adalah relatif, yang penting ketersediaan/availibility dari energi yang dimiliki.

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya jika dilihat dari karakteristik daerah/wilayah maka daerah Jabar dan Banten sudah siap untuk menerapkan tarif listrik regional. Yang paling penting adalah adanya kejelasan serta transparansi dalam proses bisnis yang dijalankan. Selain itu menurut narasumber, pemerintah sendiri masih melakukan kekeliruan dalam mengelola bisnis-bisnis stragtegis yang menyangkut public utility.

3. Narasumber 3 : Dr. Ir. Muhammad Nurdin (Pakar Kelistrikan dan Ekonomi Energi, Institut Teknologi Bandung)

Wawancara resmi dengan narasumber ini dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2011 bertempat di Gedung Kerjasama PLN-ITB, Kampus Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No. 10 Bandung. Narasumber mengemukakan pendapatnya mengenai tingkat kepentingan antara kriteria-kriteria yang dibandingkan serta memberikan pendapat dan masukan-masukan terkait penerapan tarif listrik regional. Menurut narasumber, untuk perbandingan berpasangan tingkat pertama yang dilakukan antara kriteria development gap dengan kriteria infrastructure electricity gap maka yang paling penting dipertimbangkan dalam kaitannya

dengan rencana penerapan tarif listrik regional di suatu daerah adalah

infrastructure electricity gap.Terlebih untuk daerah di Pulau Jawa dimana berpenduduk lebih padat dibandingkan pulau lain di Indonesia serta kegiatan perekonomian lebih tinggi sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan mutlak dilakukan untuk menjamin listrik yang lebih andal dan berkualitas.

Untuk perbandingan berpasangan tingkat kedua dari sub kriteria pembentuk

development gap, narasumber berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan

penerapan tarif listrik regional, PDRB sama pentingnya untuk dipertimbangkan jika dibandingkan dengan kontribusi sektor industri dan bisnis terhadap PDRB itu sendiri. Karena kontribusi sektor industri dan bisnis itu sendiri juga akan membentuk PDRB, maka kedua hal tersebut berada dalam tingkat kepentingan yang sama.

Adapun PDRB, menurut narasumber, lebih penting untuk dipertimbangkan atau diperhatikan saat akan menerapkan tarif listrik regional di suatu daerah dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga, tingkat kemiskinan, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). PDRB lebih penting dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga karena didalam PDRB sudah termasuk seluruh kegiatan usaha dari penduduk di daerah tersebut seperti dari sektor industri, bisnis, termasuk di dalamnya kegiatan dari sektor rumah tangga. PDRB juga dianggap narasumber lebih penting untuk dipertimbangkan dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dengan alasan jika listrik dianggap sebagai infrastruktur, maka dengan adanya listrik perekonomian akan meningkat sehingga diharapkan tingkat kemiskinan akan berkurang.

Adapun PDRB dianggap lebih penting dibandingkan dengan PAD. Menurut narasumber jika PDRB akan dibandingkan dengan PAD maka harus dilihat dulu kebijakan dari subsidi di daerah tersebut. Jika pemerintah daerah memiliki PAD yang tinggi sementara penduduknya masih banyak yang miskin, di Bengkalis misalnya, biasanya pemda setempat bersedia memberikan subsidi serta berinvestasi untuk membangun infrastruktur kelistrikan dalam rangka mendongkrak perekonomian daerahnya. Jika di suatu daerah, listriknya hanya sebagai komoditi, PAD yang tinggi tidak akan terlalu berpengaruh terhadap daerah tersebut. Wilayah Jawa Barat sendiri secara umum ekonomi daerahnya relatif cukup tinggi, sehingga kemungkinan minat pemda untuk pemberian subsidi juga tidak terlalu besar. Jadi dalam hal ini PDRB lebih penting untuk diperhatikan.

Adapun kontribusi sektor industri dan bisnis dinilai narasumber sedikit lebih penting dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga dan tingkat kemiskinan. Khususnya di wilayah Jabar dan Banten, energi listrik yang terjual kepada pelanggan industri dan bisnis lebih besar dari sektor rumah tangga, meskipun dari segi jumlah pelanggan rumah tangga lebih besar dari pelanggan industri dari bisnis. Sektor rumah tangga lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif daripada untuk kegiatan produktif. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan, kontribusi sektor industri dan bisnis dinilai narasumber sedikit lebih penting dengan catatan sektor industri dan bisnis harus ikut memikul baban rumah tangga yang masih miskin. Karena masyarakat miskin masih mengikuti tarif dasar listrik yang ditetapkan pemerintah pusat (masih diberikan subsidi).

Adapun kontribusi sektor industri dan bisnis dinilai oleh narasumber sangat jelas lebih penting untuk diperhatikan jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD), dengan catatan bahwa kebijakan tarif listrik regional yang akan diterapkan di suatu daerah adalah tidak untuk semua golongan tarif, misalnya hanya untuk golongan industri, bisnis dan rumah tangga kaya (penduduk yang mempunyai kemampuan financial tinggi) sehingga PAD, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah, tidak terlalu penting untuk dipertimbangkan karena pemda tidak perlu memberikan subsidi.

Untuk perbandingan tingkat kepentingan antara konsumsi rumah tangga dengan tingkat kemiskinan, narasumber berpendapat bahwa konsumsi rumah tangga jelas lebih penting dari tingkat kemiskinan karena konsumsi rumah tangga lebih menggambarkan kebutuhan listrik dari pelanggan di suatu daerah. Demikian pula jika konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan PAD. Konsumsi rumah tangga dinilai lebih penting karena menurut narasumber, PAD tergantung kepada sejauh mana pemda setempat mau membangun infrastruktur dan mau menanggung subsidi. Meskipun PAD di suatu wilayah tinggi namun tidak ada keinginan dari pemda untuk melakukan pembangunan infrastruktur kelistrikan atau menanggung subsidi bagi penduduk miskin, maka tarif listrik regional akan sulit untuk diterapkan. Namun jika PAD dibandingkan tingkat kepentingannya dengan tingkat kemiskinan, maka PAD dinilai lebih penting untuk dipertimbangkan dalam penerapan tarif listrik regional dibandingkan dengan tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan PAD terkait kepada sejauh mana pemda setempat mau membangun infrastruktur dan mau menanggung subsidi.

Untuk kualitas dan keandalan listrik, menurut narasumber, sangat jelas lebih penting jika dibandingkan dengan ketersediaan energi primer. Khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten yang memiliki energi primer terbatas, maka kualitas dan keandalan listrik menjadi lebih penting. Adapun jika kualitas dan keandalan listrik dibandingkan dengan density saluran distribusi listrik dan density kapasitas gardu listrik, maka kedua hal tersebut tidak bisa dibandingkan tingkat kepentingannya mengingat saling terkait satu sama lain. Jika suatu daerah memiliki density saluran distribusi listrik yang tinggi, maka listrik yang dihasilkan pun akan andal dan berkualitas. Begitupun jika kapasitas gardu listrik yang ada cukup besar, maka listrik yang andal dan berkualitas akan dapat tersalurkan dengan baik kepada seluruh pelanggan listrik.

Density saluran distribusi listrik dan density kapasitas gardu listrik dalam kaitannya dengan penerapan tarif listrik regional menurut narasumber lebih penting dari ketersediaan energi primer karena baik Density saluran distribusi listrik maupun density kapasitas gardu listrik keduanya akan menjamin keandalan dan kualitas listrik yang disalurkan kepada pelanggan. Adapun jika density saluran distribusi listrik dan density kapasitas gardu listrik dibandingkan satu sama lain, maka kedudukannya adalah sama penting karena jika density saluran distribusinya banyak namun kapasitas gardunya kecil maka jaringan listrik tidak leluasa untuk bermanuver, yang akan berakibat turunnya keandalan dan kualitas listrik yang disalurkan.

Di akhir wawancara, narasumber memberikan penilaian mengenai rencana penerapan tarif listrik regional di wilayah Jawa Barat dan Banten. Menurut

narasumber, wilayah Jawa Barat dan Banten secara umum belum terlalu siap untuk menerapkan tarif listrik regional karena belum siapnya PLN setempat, kemampuan pemerintah daerah serta kemampuan penduduknya. Yang sudah siap mungkin beberapa kawasan industri yang terletak di wilayah seperti di Tangerang dan Bekasi. Untuk wilayah lainnya harus dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik wilayahnya.

4. Narasumber 4 : Dr. Ing. Ir. Yusra Sabri (Pakar Kelistrikan dan Ekonomi Energi, Institut Teknologi Bandung)

Wawancara resmi dengan narasumber ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 2012 bertempat di Gedung Kerjasama PLN-ITB, Kampus Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No. 10 Bandung. Narasumber mengemukakan beberapa pemikirannya mengenai analisis kesenjangan antar wilayah terkait penerapan tarif listrik regional dengan membandingkan tingkat kepentingan dari pasangan kriteria dan sub-sub kriteria setiap wilayah. Menurut narasumber, kesenjangan pembangunan atau development gap, masih lebih penting untuk dipertimbangkan jika dibandingkan dengan infrastructure electricity gap dengan pertimbangan bahwa development gap berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sedangkan infrastructure electricity gap berkaitan dengan masalah teknis (fasilitas). Development gap terkait dengan kemampuan pemerintah daerah setempat dan masyarakatnya (kemampuan dan kemauan bayar), kondisi budaya serta kondusifitas sosial. Jika keempat hal tersebut terpenuhi dengan baik, maka di wilayah tersebut dapat dikatakan telah siap memberlakukan tarif dengan harga wajar/keekonomian. Jika suatu daerah telah dinilai mampu dari segi pemerintah

setempat dan masyarakatnya, maka daerah tersebut dapat dengan leluasa membangun infrastruktur kelistrikan yang lebih handal. Biaya infrastruktur kelistrikan merupakan fungsi dari investasi dan operasi dari listrik itu sendiri.

Perbandingan antar sub kriteria dari Development Gap yang pertama, yaitu membandingkan tingkat kepentingan antara PDRB dengan kontribusi sektor industri dan komersial/bisnis. Menurut narasumber, PDRB lebih penting untuk dipertimbangkan jika dibandingkan dengan kontribusi sektor industri dan komersial karena PDRB lebih menggambarkan keseluruhan pendapatan di suatu daerah. Pendapatan berarti menggambarkan kemampuan. Meskipun misalnya di suatu daerah kontribusi industri dan komersialnya tinggi, namun perlu dilihat apakah industri di daerah tersebut mempunyai relevansi dengan kegiatan masyarakat setempat (biasanya industri konvensional). Daerah yg mempunyai banyak industri belum tentu industri tersebut bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Adapun PDRB dipandang sama pentingnya untuk dipertimbangkan jika dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga namun sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan. PDRB merupakan representasi dari

income bruto, yang berarti kemampuan anggaran yang dapat dibelanjakan. Dengan asumsi rasio tabungan terhadap PDRB tetap/tidak berubah maka dapat diartikan pula bahwa PDRB sebagai jumlah konsumsi rumah tangga. PDRB dipandang sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dengan anggapan bahwa terkadang angka tingkat kemiskinan di suatu daerah tidak terlalu akurat, sedangkan angka PDRB lebih reliabel. Namun sebenarnya

kedua hal tersebut berkaitan erat satu sama lain. Jika tingkat kemiskinan tinggi, maka otomatis PDRB akan rendah. Begitu pula sebaliknya.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB dianggap lebih penting untuk dipertimbangkan dalam hal penerapan tarif listrik regional. PDRB berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat sedangkan PAD belum tentu menggambarkan kemampuan real dari suatu daerah. Daerah yang PAD-nya tinggi belum tentu PDRB-nya juga tinggi. Contohnya adalah di daerah Kalimantan Timur.

Untuk kontribusi sektor industri dan komersial/bisnis dianggap sama penting jika dibandingkan tingkat kepentingannya dengan konsumsi rumah tangga dan tingkat kemiskinan. Sektor industri dan bisnis berkontribusi besar terhadap PDRB, sedangkan PDRB merupakan representasi dari pendapatan bruto, dimana didalamnya terdapat kemampuan anggaran yang dibelanjakan. Kemampuan anggaran yang dibelanjakan dapat dianggap sebagai konsumsi rumah tangga. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat kemiskinan, dimana jika PDRB tinggi maka tingkat kemiskinan rendah dan berlaku sebaliknya.

Adapun jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kontribusi sektor industri dan bisnis dianggap lebih penting dalam kaitannya dengan rencana penerapan tarif listrik regional. Menurut narasumber, hampir sama dengan alasan yang dikemukakan pada uraian sebelumnya, sektor industri dan bisnis berkontribusi besar terhadap PDRB. Namun daerah yang PDRB-nya tinggi belum tentu mempunyai PAD yang tinggi atau dengan kata lain meskipun PAD sering dianggap sebagai salahsatu indikator dari kemampuan pemerintah

daerah setempat, namun tidak terlalu menggambarkan kemampuan dari masyarakat suatu daerah.

Selanjutnya narasumber berpendapat bahwa konsumsi rumah tangga sama pentingnya dengan tingkat kemiskinan. Makin kecil konsumsi rumah tangga, semakin tinggi tingkat kemiskinan. Begitupun jika konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan PAD. Keduanya dianggap sama penting untuk diperhatikan dalam hal penerapan tarif listrik regional karena PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah setempat. Jika PAD besar, maka dapat membangun berbagai infrastruktur kelistrikan yg dibutuhkan untuk masyarakat. Sedangkan konsumsi rumah tangga menggambarkan kemampuan dari masyarakat di daerah tersebut, yang menggambarkan pula konsumsi listrik dari masyarakat tersebut. Jadi dalam hal penerapan tarif listrik regional kemampuan pemerintah dan masyarakat daerah merupakan dua hal yang sama-sama penting untuk dipertimbangkan.

Lebih lanjut narasumber berpendapat bahwa tingkat kemiskinan lebih penting jika dibandingkan dengan PAD. Dalam penerapan tarif listrik regional, kemampuan bayar dari masyarakat merupakan hal yang utama, sedangkan PAD menurut narasumber hanya menggambarkan kemampuan pemerintah saja dimana didalamnya terdapat komponen pendapatan daerah dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Daerah yang mempunyai PAD tinggi tidak otomatis mempunyai tingkat kemiskinan rendah. Sedangkan dlm penerapan tarif listrik

regional, kemampuan masyarakat (ability to pay) merupakan hal yg utama untuk dipertimbangkan.

Masuk kepada pembahasan mengenai kesenjangan infrakstruktur kelistrikan di setiap daerah, narasumber berpendapat bahwa ketersediaan energi primer sedikit lebih penting untuk dipertimbangkan dalam hal penerapan tarif listrik regional dibandingkan dengan kualitas dan keandalan listrik di suatu daerah. Keandalan dan kualitas listrik adalah hasil dari tersedianya sumber energi yang mencukupi untuk melistriki suatu daerah.

Adapun density saluran distribusi listrik serta density kapasitas gardu listrik dianggap narasumber sangat jelas lebih penting untuk dipertimbangkan jika dibandingkan dengan kualitas dan keandalan listrik. Yang paling utama dilihat di suatu daerah dalam hal infrastruktur kelistrikan adalah ada tidaknya gardu penyalur dan saluran distribusi listriknya. Jika density (kerapatan) saluran distribusi listrik serta kapasitas gardu listriknya tinggi, maka listrik yang dihasilkan pun akan berkulitas dan andal. Kualitas dan keandalan listrik berkaitan dengan kualitas pelayanan.

Jika density saluran distribusi listrik serta density kapasitas gardu listrik dibandingkan tingkat kepentingannya dengan ketersediaan energi primer, maka menurut narasumber yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah density

saluran distribusi listrik serta density kapasitas gardu listrik. Untuk daerah – daerah yang dianggap mampu secara finansial baik itu pemerintah daerah maupun masyarakatnya, walaupun daerah tersebut tidak mempunyai sumber energi primer yang memadai, maka akan mampu membangun saluran distribusi serta gardu

listrik sendiri. Listriknya dapat membeli dari daerah lain. Adapun jika density

saluran distribusi listrik dibandingkan tingkat kepentingannya dengan density

kapasitas gardu listrik maka kedua hal tersebut adalah sama penting karena mutlak ada jika akan membangun jaringan listrik di suatu daerah.

Di akhir wawancara narasumber menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai rencana penerapan tarif listrik regional di wilayah Jawa Barat dan Banten. Menurut narasumber, meskipun secara umum wilayah Jabar dan Banten dipandang telah mampu menerapkan tarif listrik regional, namun jika dilihat secara perkota/kabupaten masih sulit karena di Jabar dan Banten sendiri masih banyak daerah pelosok yang belum terlistriki. Yang perlu diperhatikan lagi dalam penerapan tarif listrik regional adalah kemampuan (ability to pay) serta kemauan

(willingness to pay) bayar listrik dari masyakarat sendiri yang harus terus dimotivasi oleh PLN serta pemerintah daerah setempat.

5. Dr. Ir. Agus Purwadi (Pakar Kelistrikan dan Ekonomi Energi, Institut Teknologi Bandung)

Wawancara resmi dengan narasumber ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 2012 bertempat di Laboratorium Konversi, Kampus Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No. 10 Bandung. Narasumber mengemukakan beberapa pemikirannya mengenai analisis kesenjangan antar wilayah terkait penerapan tarif listrik regional dengan membandingkan tingkat kepentingan dari pasangan kriteria dan sub-sub kriteria setiap wilayah. Menurut narasumber, kondisi infrasctructure electricity gap di suatu daerah lebih penting untuk diperhatikan dibandingkan

perlu dilihat terlebih dahulu kesiapan dari infrastruktur kelistrikan di daerah tersebut. Salahsatu pertimbangan mengapa tarif listrik regional sudah diterapkan terlebih dahulu di daerah Batam dan Tarakan, dan segera menyusul di daerah Bali, adalah telah siapnya infrastruktur kelistrikan di ketiga daerah tersebut. Jika infrastruktur kelistrikannya telah cukup/memadai, maka kualitas dan keandalan listrik yang disalurkan kepada pelanggan juga akan baik. Sebaiknya sebelum menerapkan tarif listrik regional suatu daerah, infrastruktur kelistrikan yang ada telah memenuhi standar yang ditentukan. Seperti di daerah Jawa dan Bali misalnya. Inftrastruktur kelistrikan di daerah ini dianggap standarnya telah sama. Baru kemudian setelah itu dianalisis development gap nya. Kira-kira masih mampu atau tidak. Jadi dalam penerapan tarif listrik regional, dilihat dulu secara makro infrastructure electricity gap-nya, baru kemudian dianalisis secara mikro masalah-masalah terkait development gap-nya.

Masalah utama kelistrikan saat ini adalah masalah subsidi serta rasa keadilan masyarakat akan listrik. Tarif dasar listrik yang berlaku sekarang adalah sama di setiap wilayah, baik itu kota besar maupun daerah, padahal keandalan listrik yang diterima, daya beli, dan requirement pelanggan terhadap listrik di kedua daerah tersebut berbeda. Dengan penerapan tarif listrik regional diharapkan masalah-masalah tersebut dapat teratasi.

Selanjutnya narasumber berpendapat bahwa kontribusi sektor industri dan bisnis lebih penting untuk dipertimbangkan dibandingkan dengan PDRB karena konsumen sektor industri dan bisnis merupakan konsumen dengan konsumsi listrik paling besar mskipun secara kuantitas jumlah konsumen ini lebih sedikit

dari konsumen rumah tangga. Dalam hal penerapan tarif listrik regional harus diperhatikan terlebih dahulu golongan tarif yang menggunakan listrik paling besar dengan revenue yg besar pula.

Konsumsi rumah tangga dianggap narasumber lebih penting untuk diperhatikan dalam penerapan tarif listrik regional dibandingkan dengan PDRB karena menurut narasumber angka yang muncul dalam data PDRB itu rata-rata, terlalu makro/generik. Angka PDRB akan akurat jika distribusi jumlah barang dan jasa yg dihasilkan di suatu daerah itu merata, tidak ada kesenjangan. Sedangkan konsumsi rumah tangga menggambarkan konsumsi/pemakaian listrik dari pelanggan, dimana konsumsi rumah tangga setiap daerah berbeda-beda. Adapun jika PDRB dibandingkan tingkat kepentingannya dengan tingkat kemiskinan, maka narasumber berpendapat bahwa tingkat kemiskinan lebih penting untuk diperhatikan dibandingkan dengan PDRB karena angka PDRB terlalu makro. Untuk melihat kemampuan bayar dari masyarakat setempat salah satunya adalah dengan melihat tingkat kemiskinan. Namun jika PDRB dibandingkan dengan PAD, maka PDRB dianggap lebih penting karena angka PAD menurut narasumber lebih makro dibandingkan dengan angka PDRB.

Kontribusi sektor industri dan bisnis dipandang narasumber lebih penting jika dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga, tingkat kemiskinan dan PAD. Seperti telah diuraikan di atas bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan tarif listrik regional dimana tarif listrik mencapai keekonomiannya, maka sektor industri dan bisnis/komersial merupakan sektor yang harus lebih diperhatikan mengingat kedua sektor ini meskipun dari segi jumlah pelanggan lebih sedikit jika

dibandingkan namun dari segi konsumsi listrik jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor rumah tangga. Kedua sektor ini juga dipandang lebih mau membayar tarif listrik dengan harga lebih tinggi selama listrik yang mereka terima andal dan berkualitas.

Adapun konsumsi rumah tangga tetap dipandang narasumber lebih penting untuk dipertimbangkan jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dan PAD dikarenakan angka tingkat kemiskinan dan PAD masih sangat makro. Tingkat kemiskinan tidak dapat menggambarkan secara real kemampuan masyarakat begitupun angka PAD tidak dapat secara real menggambarkan kemampuan pemerintah daerah. Namun demikian tingkat kemiskinan lebih dianggap penting untuk dipertimbangkan jika dibandingkan dengan PAD karena angka PAD lebih makro jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, untuk menilai tingkat kepentingan dari subkriteria-subkriteria dalam infrastructure electricity gap, narasumber berpendapat bahwa ketersediaan energi primer adalah sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan kualitas dan keandalan listrik. Energi primernya dulu yang harus ada, baru kemudian setelah itu berbicara tentang kualitas dan keandalan listrik. Suatu daerah yang mempunyai ketersediaan energi primer yang mencukupi, ditunjang oleh kemampuan dan keinginan pemerintah daerah setempat untuk membangun infrastruktur kelistrikan yang memadai serta kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli listrik dengan harga keekonomiaanya, maka akan dihasilkan listrik yang andal dan berkualitas.

Adapun density saluran distribusi listrik dan density kapasitas gardu listrik dipandang narasumber lebih penting untuk diperhatikan terlebih dahulu dalam penerapan tarif listrik regional dibandingkan dengan kualitas dan keandalan listrik di suatu daerah. Hampir sama dengan alasan yang dikemukakan untuk perbandingan antara subkriteria ketersediaan energi primer dengan kualitas dan keandalan listrik di atas, bahwa dalam penerapan tarif listrik regional yang harus lebih dulu diperhatikan adalah density saluran distribusi listrik dan density

kapasitas gardu listriknya, baru kemudian berbicara kualitas dan keandalan listrik yang akan dihasilkan.

Untuk ketersediaan energi primer, menurut narasumber, tingkat kepentingannya sama untuk dipertimbangkan dalam penerapan tarif listrik regional jika dibandingkan dengan density saluran distribusi listrik dan density

kapasitas gardu listrik. Jika di suatu daerah energi primernya cukup tersedia, namun density saluran distribusi listrik dan density kapasitas gardu listriknya tidak menunjang maka tidak akan terwujud keandalan listrik sehingga akan sulit pula menerapkan tarif listrik regional.

Namun jika density kapasitas saluran distribusi listrik dibandingkan kepentingannya dengan density kapasitas gardu distribusi, maka density kapasitas gardu distribusi dipandang narasumber lebih penting karena sebelum membangun saluran distribusi listrik harus dilihat dulu sumber energi yang akan disalurkannya, dalam hal ini harus dibangun terlebih dahulu gardu listriknya.

Lebih lanjut narasumber memberikan pandangan-pandangan dan masukan-masukannya mengenai penerapan tarif listrik regional. Menurut

narasumber, daerah yang sudah seharusnya menerapkan tarif listrik regional adalah daerah DKI Jaya & Tangerang, karena requirement-nya berbeda dengan daerah lain. Di daerah tersebut sebagian besar penduduknya telah membutuhkan listrik yang tidak saja tersedia, namun juga andal dan berkualitas. Andal berarti tidak ‘bray pet’ (sering mati), dan berkualitas artinya tidak sering redup. Tarif listrik regional dapat diterapkan pada wilayah yang sudah tidak memerlukan banyak subsidi atau dengan kata lain wilayah yang sudah mampu baik pemerintah daerahnya maupun masyarakatnya. Untuk wilayah Jawa Barat dan Banten sendiri, daerah yang dianggap narasumber sudah siap menerapkan tarif listrik regional adalah kawasan industri seperti cilegon dan bekasi. Daerah ini dapat dipastikan telah siap menerapkan tarif listrik regional mengingat saat ini pun sudah diberlakukan tarif listrik premium. Mereka yang membayar dengan tarif listrik premium membayar listrik lebih tinggi namun memperoleh service level dari PLN yang berbeda dengan pelanggan biasa. Biasanya pelanggan yang membayar tarif listrik premium adalah pelanggan besar seperti industri perakitan otomotif, industri tekstil skala besar, dan industri besar lainnya dimana jika mati listrik beberapa detik saja akan berdampak kerugian yang sangat besar bagi industri yang bersangkutan. Dalam penerapan tarif listrik regional harus dibandingkan antara kemampuan bayar dari pelanggan listrik dengan performance dari PLN itu sendiri.

Narasumber berpendapat, sebelum memutuskan untuk menerapkan tarif listrik regional, harus terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap revenue dan komposisi pelanggan PLN tiap wilayah (dari data PLN), sales-nya berapa, profil beban untuk setiap daerahnya bagaimana. Nanti dapat dibandingkan mana

wilayah yang kebutuhan listriknya lebih tinggi dan membutuhkan keandalan serta kualitas listrik lebih tinggi, sehingga dipandang lebih siap dalam menerapkan tarif listrik regional dan mana wilayah yang masih belum siap. Menurut narasumber, wilayah dengan komposisi pelanggan industri, komersial/bisnis, serta rumah tangga yang termasuk pelanggan golongan besar, adalah daerah yang paling siap untuk menerapkan kebijakan tarif listrik regional. Jadi harus dilihat dulu kondisi di wilayahnya terlebih dahulu, baik itu sistem kelistrikan dan kemampuan daerahnya, baru kemudian regulasi untuk tarif listrik regionalnya dibuat. Untuk PLN sendiri, jika wilayah dibawah wewenang operasionalnya akan menerapkan tarif listrik regional, harus mampu menyediakan service level quality yang memang sesuai dengan kebutuhan regional yang dilayani. Di Batam dan Tarakan, tarif listrik regional dapat diterapkan karena sistemnya isolated (tersendiri).

Adapun kendala dalam penerapan tarif listrik regional menurut narasumber adalah harus adanya keputusan DPRD serta kemauan dari masyarakat setempat. Selain itu harus ada pula sosialisasi yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti betul apa itu tarif listrik regional, mengapa diberlakukan tarif listrik regional serta dan bagaimana penerapanya. Tarif listrik regional dapat diterapkan untuk wilayah dimana pelanggannya tidak hanya membutuhkan listrik dengan sekedar menyala, namun memerlukan kualitas dan keandalan dari listrik tersebut.

6. Narasumber 6 : Sudarmono Sasmono, ST., MT. (Pakar Kelistrikan dan Ekonomi Energi, Institut Teknologi Bandung)

Wawancara resmi dengan narasumber ini dilakukan pada tanggal 14 Maret 2012 bertempat di Ruang Residensi Gedung Kerjasama PLN-ITB, Kampus Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No. 10 Bandung. Adapun wawancara melalui telepon dilakukan penulis pada tanggal 25 Maret 2012. Narasumber mengemukakan beberapa pemikirannya mengenai analisis kesenjangan antar wilayah terkait penerapan tarif listrik regional dengan membandingkan tingkat kepentingan dari pasangan kriteria dan sub-sub kriteria setiap wilayah serta masukan-masukan serta pandangan-pandangannya mengenai penerapan kebijakan tarif listrik regional.

Menurut narasumber, kesenjangan pembangunan atau development gap, lebih penting untuk dipertimbangkan jika dibandingkan dengan kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan atau infrastructure electricity gap. Narasumber menjelaskan bahwa sesuai dengan teori ekonomi kelistrikan bahwa ada hubungan elastisitas antara pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan energi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, maka semakin tinggi pula permintaan kebutuhan (demand) akan listrik yang harus dipasok ke daerah tersebut. Oleh karena itu daerah-daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi (daerah makmur), mempunyai kebutuhan (demand) akan listrik yang juga tinggi. Agar pasokan listrik yang disalurkan andal dan berkualitas, maka harus ada pembangunan infrastruktur kelistrikan yang massive dan terus menerus. Hal ini otomatis akan membutuhkan biaya yang juga tinggi yang akan diperoleh dari