ACUAN ALOKASI RISIKO

KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DI INDONESIA

i

Memahami kebutuhan akan dukungan fiskal Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya

dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau

Public Private Partnership

(

PPP

), Pemerintah telah mendirikan PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII untuk menyediakan penjaminan terhadap kewajiban finansial dari institusi Pemerintah

yang berkontrak (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama / PJPK) dengan pihak swasta (Badan Usaha), sehubungan dengan adanya

kejadian risiko yang dipicu oleh tindakan atau tiadanya tindakan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama

antara PJPK dan Badan Usaha.

Telah merupakan suatu keputusan Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan Kebijakan Satu Pelaksana (

Single Window Policy

)

dalam pemrosesan pemberian penjaminan Pemerintah, yaitu melalui PT PII, untuk setiap proyek infrastruktur KPS yang tercakup

dalam Peraturan Presiden No. 78 tahu

n 2011 tentang “Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama

Pemerintah Dengan

Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur”.

Dengan demikian, PII akan menjadi pemroses

tunggal untuk mengevaluasi Usulan Penjaminan, menyusun struktur penjaminan, serta mengelola penjanjian penjaminan dan

memproses klaim atas jaminan yang diberikan.

Melalui PT PII diharapkan keseluruhan proses pemberian dan pengelolaan penjaminan infrastruktur oleh PII dapat dilaksanakan

secara profesional, transparan dan konsisten yang akan dapat memberikan tingkat kenyamanan dan kepastian yang lebih kepada

sektor swasta, baik investor dan kreditur, serta suatu proses yang lebih baik dan akuntabel bagi Pemerintah.

Selain proses yang baik dan akuntabel, Pemerintah juga memiliki kepentingan bahwa penjaminan infrastruktur disediakan setelah

mempertimbangkan alokasi risiko yang adil dan wajar dalam Perjanjian Kerjasama, yang sesuai dengan praktik-praktik di pasar,

guna memastikan struktur yang

bankable

sehingga dapat meningkatkan kepastian keberhasilan implementasi proyek KPS.

ii

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas terpenuhinya ketentuan dalam PMK No. 260/2010 oleh PT PII. Pembuatan dan

penerbitan Acuan Alokasi Risiko ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas PT PII sebagai pelaksana

Single Window Policy

dalam pemberian jaminan Pemerintah. Selanjutnya, Kementerian Keuangan berkeyakinan bahwa PT PII akan senantiasa

mengupayakan penyempurnaan atas Acuan ini dan juga terhadap keseluruhan mekanisme dan proses pemberian jaminan

Pemerintah.

Agus D.W. Martowardojo

iii

PENGANTAR

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PII dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu institusi yang dapat

mendukung percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema KPS/PPP di Indonesia. Peran utama PT PII yang diharapkan adalah:

Sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur KPS melalui penyediaan penjaminan atas risiko

kontraktual terkait tindakan Pemerintah;

Meningkatkan kualitas transaksi KPS; dan

Mendorong pendekatan yang baku dan akuntabel untuk implementasi KPS, dengan keberadaannya sebagai pemroses tunggal

bagi penyediaan penjaminan infrastruktur.

Melalui PII, penjaminan disediakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian lebih dalam mencapai

financial closing

proyek,

melalui peningkatan kelayakan kredit atau

bank ability

dari proyek-proyek KPS. Model bisnis PT PII sangat terkait erat dengan

kerangka regulasi KPS dan penjaminan saat ini, yang harus menekankan pada:

Kelayakan proyek (teknis, legal, ekonomi, finansial, sosial dan lingkungan);

Kesiapan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk implementasi skema KPS; dan

Kemampuan PJPK untuk mengelola risiko proyek yang dialokasikan secara wajar kepada mereka.

Sehubungan dengan penekanan pada alokasi risiko yang wajar, keberadaan Acuan Alokasi Risiko ini menjadi sangat penting

sebagai referensi utama dalam mengevaluasi dan mengalokasikan risiko untuk keperluan penyediaan penjaminan infrastruktur,

sesuai amanat regulasi. Acuan ini juga dimaksudkan untuk menjadi referensi utama bagi:

PJPK dalam menyiapkan Perjanjian KPS dan Usulan Penjaminan (UP) yang akan dievaluasi PII untuk perolehan penjaminan; dan

Investor dan penyedia dana dalam mengevaluasi potensi investasi dan pembiayaan untuk proyek-proyek KPS di Indonesia.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam penerapannya, beberapa alokasi risiko dapat berbeda dari apa yang ada dalam Acuan

ini, mengingat adanya kondisi spesifik suatu proyek atau sektor tertentu, atau terkait posisi komersial yang disepakati para pihak.

Acuan ini selanjutnya akan senantiasa disempurnakan dan ditinjau secara periodik, paling sedikit setiap 12 bulan, dengan

menggalang masukan dari berbagai pemangku kepentingan utama, sebagaimana telah dilakukan pada saat menyusun Acuan ini,

antara lain: Kementerian Keuangan, Kementerian sektor, BKPM, Bappenas, BPPSPAM, BPJT, Pemda, Investor dan Pengembang,

Perbankan, Lembaga Multilateral, serta Konsultan dan Tenaga Ahli di bidang risiko infrastruktur.

iv

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN RI ………..………..………..………

..i

PENGANTAR

–

DIREKTUR UTAMA, PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA

………..……..……..………

.

……

.

………

...

..…

iii

DAFTAR ISI

…

..

………..………..…………..………

...

………..…..………

.v

DAFTAR GAMBAR..………..………..……..………..………..……...vii

DAFTAR TABEL………..………..……..………..………..……...viii

RIWAYAT DOKUMEN DAN TABEL REVISI

….……….…..……….………..………..…

.

……

.

…

..ix

DEFINISI DAN

ISTILAH UMUM ……….………..………..……….…………

.x

PRAKARSA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN IMPLEMENTASI KPS/PPP ... 1

1

KERANGKA REGULASI PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA ... 1

2

STRUKTUR PROYEK KPS DI INDONESIA ... 2

2.1

S

TRUKTURP

ROYEKKPS

SECARAU

MUM... 3

2.1.1

Struktur berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (Usage-based PPP) ... 3

2.1.2

Struktur berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (Availability-based PPP) ... 4

2.1.3

Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M contract) ... 5

2.2

S

TRUKTURKPS

PADA MASING-

MASINGS

EKTORI

NFRASTRUKTUR... 6

2.2.1

Struktur KPS sektor Air Minum ... 6

2.2.1.1. Struktur Konsesi Penuh Air Minum ... 6

2.2.1.2. Struktur BOT Air Minum ... 7

2.2.2

Struktur KPS sektor Pengelolaan Limbah ... 8

2.2.2.1. BOT Persampahan ... 8

2.2.2.2. BOT Pengelolaan Air Limbah... 9

2.2.3

Struktur KPS Sektor Jalan Tol ... 10

2.2.3.1. Struktur Konsesi Penuh Jalan Tol ... 10

v

2.2.4

Struktur KPS Sektor Perkeretaapian ... 12

2.2.4.1. Konsesi Penuh Perkeretaapian ... 13

2.2.4.2. O&M Perkeretaapian ... 14

2.2.5

Struktur KPS Sektor Ketenagalistrikan ... 14

2.2.5.1. BOT Ketenagalistrikan ... 15

2.2.5.2. BOT Mulut Tambang ... 16

2.2.6

Struktur KPS Sektor Kepelabuhanan ... 17

2.2.6.1. Konsesi Penuh Kepelabuhanan ... 17

2.2.7

Struktur KPS Sektor Kebandaraan ... 18

2.2.7.1. Konsesi Penuh Kebandaraan ... 19

2.2.7.2. O&M Kebandaraan ... 20

3

PENILAIAN ASPEK ALOKASI RISIKO UNTUK PROYEK KPS DANPENYEDIAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR ... 21

3.1

A

LOKASIR

ISIKO DALAM KONTEKSM

ANAJEMENR

ISIKO... 21

3.2

P

RINSIPA

LOKASIR

ISIKO DALAM KONTEKSI

MPLEMENTASIP

ROYEKKPS ... 21

3.2.1.1. Implementasi Alokasi Risiko dalam Penyiapan dan Transaksi Proyek KPS ... 22

3.2.1.2. Implementasi Alokasi Risiko dalam Proses Penyediaan Penjaminan Proyek KPS oleh PII ... 25

4

ACUAN ALOKASI RISIKO INFRASTRUKTUR ... 26

4.1

K

ATEGORIR

ISIKOKPS ... 26

4.2

M

ATRIKSR

ISIKOKPS

PERS

EKTOR... 30

4.2.1

Matriks Risiko KPS sektor Air Minum ... 30

4.2.1.1. BOT Air Minum ... 30

4.2.1.2. Konsesi Penuh Air Minum ... 36

4.2.2

Matriks Risiko KPS sektor Pengelolaan Limbah ... 42

4.2.2.1. BOT Persampahan ... 42

vi

4.2.3

Matriks Risiko KPS sektor Jalan Tol ... 53

4.2.3.1. Konsesi Penuh Jalan Tol ... 53

4.2.3.2. O&M Jalan Tol ... 61

4.2.3.3. Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M ... 63

4.2.4

Matriks Risiko KPS sektor Perkeretaapian ... 72

4.2.4.1. Konsesi Penuh Perkeretaapian ... 72

4.2.4.2. O&M Perkeretaapian ... 78

4.2.5

Matriks Risiko KPS sektor Ketenagalistrikan ... 83

4.2.5.1. BOT Ketenagalistrikan ... 83

4.2.5.2. BOT Mulut Tambang ... 84

4.2.6

Matriks Risiko KPS sektor Kepelabuhanan ... 90

4.2.6.1. Konsesi Penuh Kepelabuhanan ... 90

4.2.7

Matriks Risiko KPS sektor Kebandaraan ... 100

4.2.7.1. Konsesi Penuh Kebandaraan ... 101

4.2.7.2. O&M Kebandaraan ... 101

vii

Gambar 1.Struktur berbasis-penggunaan (

Usage-based PPP

atau

wholesale infrastructure

) ... 3

Gambar 2. Struktur berbasis-ketersediaan (

Availability-based PPP

atau

retail infrastructure

) ... 4

Gambar 3. Struktur Konsesi Penuh Air Minum ... 7

Gambar 4. Struktur BOT Air Minum ... 8

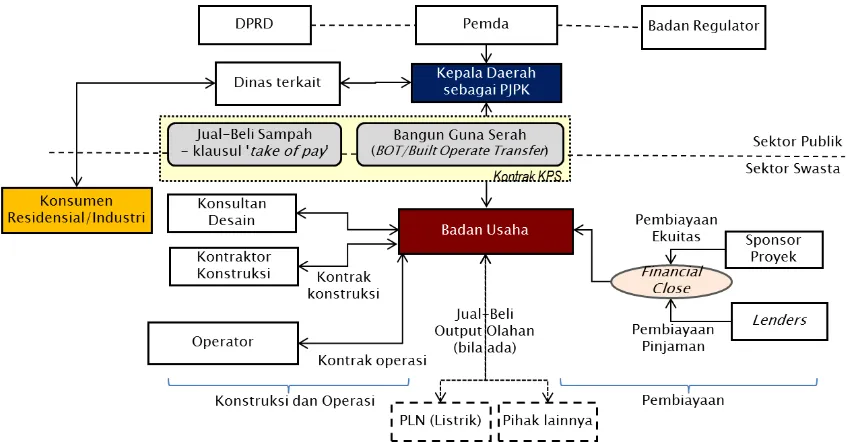

Gambar 5. Struktur KPS Pengelolaan Sampah ... 9

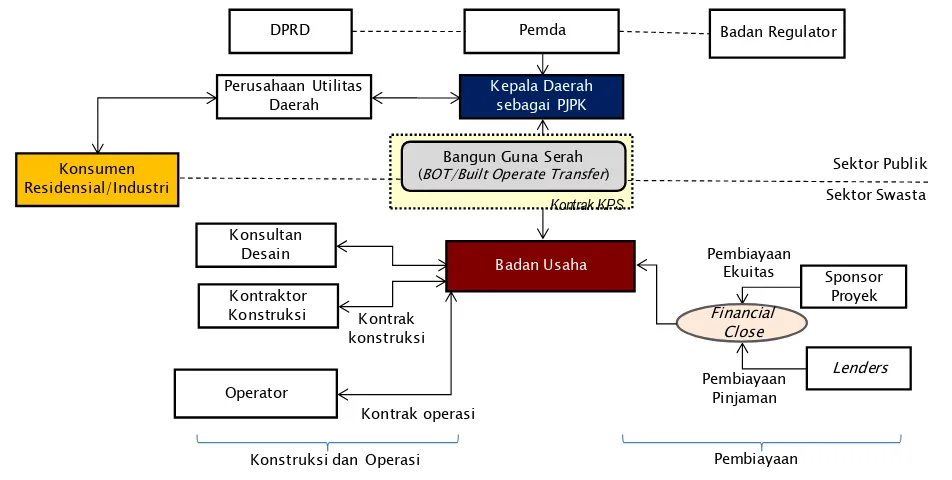

Gambar 6. Struktur KPS Pengelolaan Air Limbah ... 10

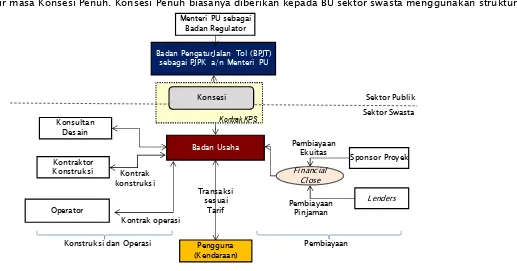

Gambar 7. Struktur Konsesi Penuh Jalan Tol ... 10

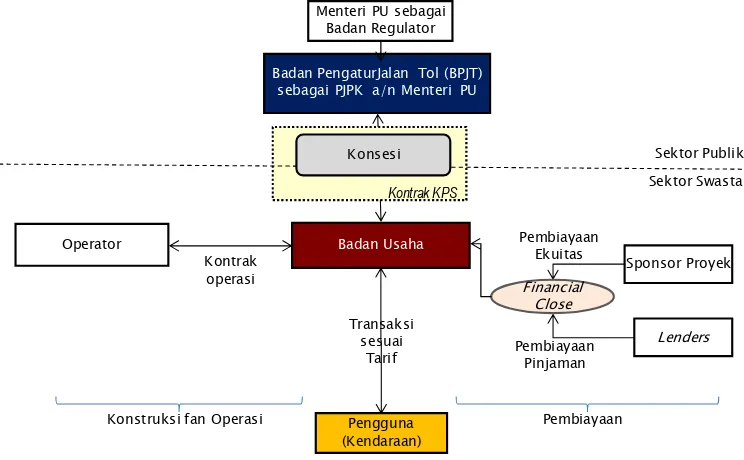

Gambar 8. Struktur O&M Jalan Tol ... 102

Gambar 9. Struktur Konsesi Jalan Tol ... 12

Gambar 10. Struktur Konsesi Penuh Perkeretaapian ... 13

Gambar 11. Struktur O&M Perkeretaapian ... 105

Gambar 12. Struktur BOT Ketenagalistrikan ... 15

Gambar 13. Struktur BOT Mulut Tambang ... 167

Gambar 14. Struktur Konsesi Penuh Kepelabuhanan ... 178

Gambar 15. Struktur Konsesi Penuh Kebandaraan ... 20

Gambar 16. Struktur O&M Kebandaraan ... 201

Gambar 17. Tahapan Proses Pengelolaan Risiko ... 22

Gambar 18. Kerangka Pengelolaan Risiko Proyek KPS ... 234

Gambar 19. Ilustrasi Alokasi Risiko dalam suatu Perjanjian KPS ... 25

Gambar 20. Kaitan Acuan Risiko PT PII & Kerangka Regulasi Penjaminan Infrastruktur ... 246

6

7

8

9

10

...

..

...

..

...

...

.

.

..

...

.

.

.

.

.

..

.11

12

14

16

17

19

20

21

23

24

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fitur-fitur dari Opsi Struktur KPS/PPP ... 5

Tabel 2. Matriks Risiko untuk BOT Air Minum ... 32

Tabel 3. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Air Minum ... 38

Tabel 4. Matriks Risiko untuk BOT Persampahan ... 444

Tabel 5. Matriks Risiko untuk BOT Pengelolaan Air Limbah ... 5050

Tabel 6. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Jalan Tol ... 566

Tabel 7. Matriks Risiko untuk O&M Jalan Tol ... 62

Tabel 8. Matriks Risiko untuk Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol ... 677

Tabel 9. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Perkeretaapian ... 72

Tabel 10. Matriks Risiko untuk O&M Perkeretaapian ... 78

Tabel 11. Matriks Risiko untuk BOT Ketenagalistrikan ... 83

Tabel 12. Matriks Risiko untuk BOT Mulut Tambang ... 899

Tabel 13. Matrik Risiko untuk Konsesi Penuh Kepelabuhanan ... 955

Tabel 14. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Kebandaraan ... 101

Tabel 15. Matriks Risiko untuk O&M Kebandaraan ... 107

Tabel 16. Ringkasan Matriks risiko untuk Semua Sektor dan Struktur KPS ... 11212

56

67

89

95

112

.

. . .

..

.

.

.

....

.

.

.

.

30

36

42

48

54

59

63

69

74

79

85

91

96

.

...

101

ix

Versi

Deskripsi

Catatan

Maret

2011

Edisi pertama

Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan salah satunya melalui suatu lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal

25-26 Februari 2011

April

2012

Edisi kedua

Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan salah satunya melalui suatu lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal

14-15 Maret 2012. Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk :

-

pemutakhiran regulasi KPS (sebagaimana terbitnya Peraturan Presiden 56/2011)

-

tambahan diagram yang menggambarkan framework implementasi alokasi risiko proyek KPS (juga penjaminan) dan

framework yg berkaitan dengan proses manajemen risiko

-

pemutakhiran dan penambahan kolom

“Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko) pada

matriks risiko

-penambahan struktur KPS (dan matriks risiko terkait):

o

Listrik: BOT minemouth

o

Jalan tol: Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M

oPengelolaan Limbah: BOT Pengolahan Air limbah

April

2013

Edisi ketiga

Berdasarkan masukan yang terkumpul melalui diskusi-diskusi (tatap muka, surat formal, email dan laman), penyempurnaan terhadap

risiko sebelumnya termasuk:

-

penambahan dan penajaman) peristiwa risiko dan strategi mitigasi untuk matriks risiko, antara lain:

orisiko status lahan (duplikasi kepemilikan tanah)

o

risiko budaya lokal

o

risiko operasional

–

kegagalan pengelolaan proyek (oleh Badan Usaha/BU)

o

risiko operasional

–

kegagalan pengendalaian dan pemantauan proyek (oleh BU atau oleh PJPK)

Maret

2014

Edisi keempat Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan salah satunya melalui suatu lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 20-21

Maret 2014. Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk:

-

pemutakhiran regulasi KPS (sebagaimana terbitnya Peraturan Presiden 66/2013 dan regulasi VGF)

-

penyempurnaan uraian skema kerjasama untuk sektor Air Minum, Persampahan, Jalan Tol, Perkeretaapian, Pelabuhan dan

Kebandaraan

-

penambahan (dan penajaman) peristiwa risiko dan strategi mitigasi untuk matriks risiko, antara lain:

orisiko keterbatasan ruang kerja (untuk proyek yang kebutuhan lokasinya memanjang)

orisiko budaya lokal

risiko sosial dan budaya lokal

o

risiko ‘hit & run’ dan risiko keusangan teknologi: sektor Kebandaraan

o

risiko terkait tarif: perlunya regulasi yang mendukung (Perda untuk proyek PJPK daerah)

orisiko terkait permintaan dan pendapatan: program sosialisasi dan dukungan kelayakan

x

DEFINISI DAN ISTILAH UMUM

BOO

Build Operate Own

- suatu kontrak KPS/PPP dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi,

operasi dan memiliki suatu fasilitas infrastruktur, baik selama kontrak maupun setelah kontrak tersebut berakhir.

BOT

Build Operate Transfer

– suatu kontrak KPS/PPP dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi

dan operasi suatu fasilitas infrastruktur, termasuk transfer kepemilikan setelah kontrak tersebut berakhir dari pihak

swasta ke pihak Pemerintah.

BU

Badan Usaha; Badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), dan koperasi, yang merupakan mitra PJPK/

CA

dalam perjanjian KPS. Juga dikenal sebagai

Project

Company (PC)

.

Financial Close

Suatu tanggal dimana semua perjanjian dan dokumentasi finansial proyek ditandatangani para pihak, dan prasyarat

(

conditions precedent

) untuk penarikan pinjaman telah dipenuhi.

IIGF

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) – suatu entitas

berbentuk BUMN yang berdasarkan regulasi bertanggung jawab dalam penyediaan penjaminan infrastruktur

Konsesi Penuh

Suatu kontrak KPS dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi dan operasi suatu fasilitas

infrastruktur dan pihak pelanggan retail/pengguna akhir (publik) membayar layanan infrastruktur secara langsung

kepada pihak BU yang oleh PJPK diberikan izin pengusahaan selama jangka waktu tertentu.

KPS

Kerjasama Pemerintah Swasta; Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian

Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha, yang meliputi pekerjaan

konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan

infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Juga dikenal

sebagai

Public-Private Partnership

(

PPP

)

Off-taker

Pembeli layanan infrastruktur dalam suatu perjanjian KPS (biasanya berupa suatuperusahaan utilitas sektor publik)

PJPK

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama; Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau BUMN/BUMD dalam hal

PRAKARSA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN IMPLEMENTASI KPS/PPP

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur. Dengan anggaran Pemerintah yang terbatas, ratusan triliun

rupiah diharapkan akan datang dari sektor swasta dalam beberapa tahun kedepan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan tekad dan semangat untuk mengatasi tantangan ini, terutama dengan menyediakan

kerangka peraturan dan kelembagaan untuk menarik minat dari sektor swasta dalam berpartisipasi di proyek-proyek infrastruktur

dengan skema kerjasama Pemerintah dan badan usaha (KPS).

Beberapa dari inisiatif yang telah dilakukan Pemerintah adalah pembentukan lembaga-lembaga utama yang dapat mengatasi

permasalahan infrastruktur KPS melalui pemberian dukungan fiskal. Pada bulan Desember 2009, Pemerintah mendirikan PT.

Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, yang juga dikenal sebagai

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

(

IIGF

),

sebuah badan usaha milik negara/BUMN yang diberi tugas menyediakan penjaminan untuk mengurangi eksposur sektor swasta

terhadap risiko kontraktual dari pihak Pemerintah dalam proyek infrastruktur KPS.

Risiko kontraktual tersebut pada dasarnya adalah kewajiban finansial pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sebagai entitas

sektor publik di bawah kontrak KPS/PPP yang mencakup pelanggaran kontrak serta perubahan peraturan dan perundangan. PT PII dan

penjaminan infrastruktur ditujukan untuk membawa kenyamanan bagi investor swasta dan pemberi pinjaman, yang pada akhirnya

diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek KPS di Indonesia.

1

KERANGKA REGULASI PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit (

creditworthiness

) proyek infrastruktur sebagai upaya mendorong partisipasi sektor

swasta dalam pembangunan infrastruktur, Jaminan Pemerintah dapat diberikan kepada proyek infrastruktur yang dilaksanakan

berdasarkan skema kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha (KPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.67

tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

juncto

Peraturan Presiden No. 13 tahun 2010

juncto

Peraturan

Presiden no. 56 tahun 2011

juncto

Peraturan Presiden No. 66 tahun 2013 (

“Regulasi KPS”

). Sebagaimana diatur dalam peraturan

perundangan-undangan tersebut, pemberian jaminan Pemerintah dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui BUMN yang didirikan

oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur (Badan Usaha Penjaminan

Infrastruktur/BUPI). Berdasarkan PP No.35/2009, PT PII didirikan sebagai BUPI melalui penanaman modal negara dengan tujuan

menyediakan penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur dengan pola KPS.

2 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

(

“

Perpres 78/2010

”

), dan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur

dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (

“

PMK 260/2010

”

). Dalam buku ini, kedua regulasi tersebut kemudian

disebut sebagai “Regulasi Penjaminan Infrastruktur”.

Selanjutnya, saat ini Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan

No.223/PMK.011/2012 telah menerbitkan regulasi tentang penyediaan dukungan kelayakan (

viability gap fund

) sebagai salah satu

bentuk dukungan Pemerintah terhadap proyek yang memiliki kelayakan ekonomi yang baik namun kelayakan finansialnya terbatas.

PMK 260/2010 pasal 11 mengamanatkan diterbitkannya suatu acuan mengenai kategori dan distribusi Risiko Infrastruktur antara

sektor publik dan swasta (“Acuan Kategori dan Distribusi Risiko Infrastruktur” atau singkatnya “Acuan”), sebagai rujukan utam

a bagi

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (

“

PJPK

”

) dalam membuat Perjanjian KPS, mengajukan Usulan Penjaminan (

“

UP

”

) untuk Proyek KPS

kepada PT PII, serta rujukan bagi Badan Usaha untuk ikut menanamkan modal dan perbankan untuk mendanai Proyek KPS.

Acuan Alokasi Risiko Infrastruktur ini disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan utama (

key stakeholders

)

antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, BKPM, PJPK terkait (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah),

investor/pengembang, perbankan, lembaga multilateral, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang Risiko

Infrastruktur. Acuan ini juga merupakan bagian dari rangkaian publikasi oleh PT PII dan melengkapi Acuan Penyediaan Penjaminan

Infrastruktur yang juga menjadi referensi utama bagi PT PII dalam penyediaan penjaminan infrastruktur untuk proyek KPS di Indonesia.

2

STRUKTUR PROYEK KPS DI INDONESIA

Identifikasi risiko-risiko infrastruktur dalam Acuan Alokasi Risiko Infrastruktur ini mengacu kepada struktur kerjasama Pemerintah dan

badan usaha (Struktur KPS) yang dapat berlaku menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, selain dari

Struktur KPS secara umum yang dapat berlaku lintas sektor, diidentifikasi pula secara spesifik sektor-sektor KPS yang termasuk dalam

Acuan Alokasi Risiko Infrastruktur ini. Sektor-sektor tersebut termasuk:

1.

Sektor Air Minum

2.

Sektor Jalan Tol

3.

Sektor Pengelolaan Limbah

4.

Sektor Perkeretaapian

5.

Sektor Ketenagalistrikan

6.

Sektor Kepelabuhanan

7.

Sektor Kebandaraan

2.1

Struktur Proyek KPS secara Umum

Berdasarkan Regulasi KPS, PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan dalam hal peraturan perundang-undangan

penyediaan infrastruktur publik diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, maka PJPK proyek sektor tersebut adalah

BUMN/BUMD. Untuk keperluan penyusunan acuan ini, struktur KPS diklasifikasikan berdasarkan sifat dari pelayanan dan pembagian

risiko yang termuat dalam kontrak KPS. Kedua kategori utama yang juga merupakan struktur proyek KPS dasar adalah struktur

berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (

Usage-based PPP)

dan struktur berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (

Availability-based PPP

), dimana aplikasinya berdasarkan suatu kajian opsi skema kerjasama untuk merumuskan suatu

business case

terhadap

lingkup proyek.

2.1.1

Struktur berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (

Usage-based PPP

)

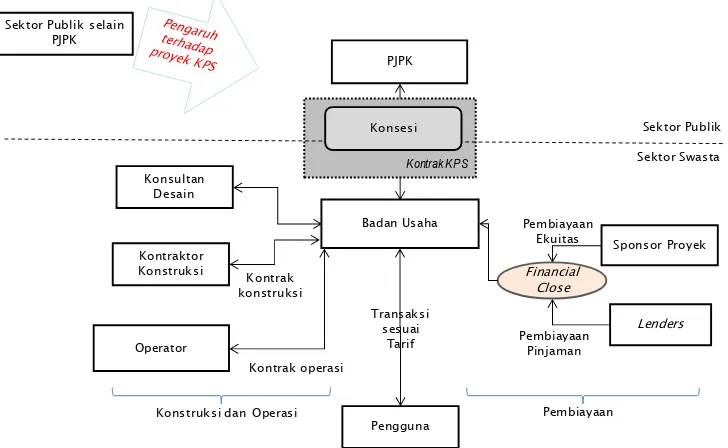

Dalam struktur ini, lingkup penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan meliputi seluruh peran atau pekerjaan yang sebelumnya

menjadi tanggung jawab sektor publik. Sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini, BU secara langsung menyediakan layanan

infrastruktur kepada pelanggan retail/pengguna akhir, dimana Pemerintah lebih berperan sebagai regulator.

Gambar 1.Struktur berbasis-penggunaan (

Usage-based PPP

atauwholesale infrastructure

) Kontrak KPSPJPK

Konsesi

Lenders Sponsor Proyek Badan Usaha

Kontraktor Konstruksi

Operator

Kontrak operasi Kontrak konstruksi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan Financial

Close

Konstruksi dan Operasi

Pengguna Konsultan

Desain

Transaksi sesuai

Tarif Sektor Publik selain

4 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

Struktur ini kerap disebut juga sebagai model Konsesi Penuh (di Indonesia

dikenal luas sebagai model “Konsesi”) dan umumnya

digunakan di sektor perhubungan (misal jalan tol, kereta api) dan sektor utilitas (misal air minum). Dan seperti terlihat dalam diagram

di atas, PJPK secara kontraktual sepakat untuk memberikan suatu hak pengusahaan/konsesi untuk penyediaan layanan infrastruktur

secara keseluruhan selama periode kontrak yang disepakati.

2.1.2

Struktur berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (

Availability-based PPP

)

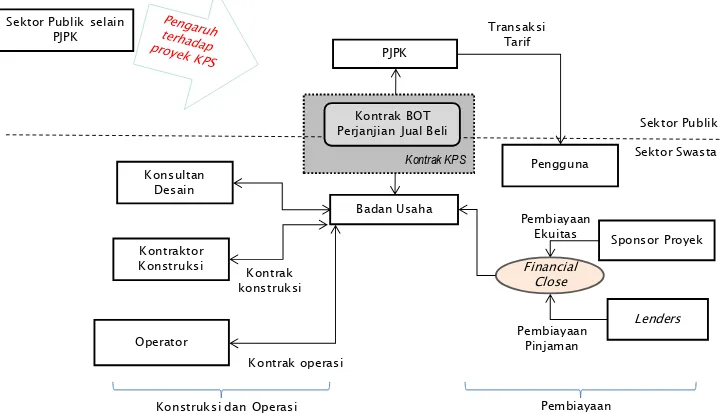

Dalam struktur ini, lingkup penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan hanya meliputi sebagian dari seluruh peran atau pekerjaan

yang sebelumnya menjadi tanggung jawab sektor publik. Kebanyakan dari layanan jenis ini mencakup penyediaan unit

pembangkit/pemroses (‘fasilitas’),

dan sebagian dari lingkup dapat mencakup penyediaan transmisi bahan baku untuk fasilitas atau

konstruksi dan operasi dari fasilitas, atau distribusi

output

fasilitas menuju jaringan utama ke pelanggan.

Gambar 2. Struktur berbasis-ketersediaan (

Availability-based PPP

atauretail infrastructure

))Seperti terlihat pada diagram, BU menerima pembayaran berkala dari PJPK selama periode kontrak atas ketersediaan layanan

infrastruktur (termasuk biaya operasional yang ‘diteruskan’ atau

pass-through

ke PJPK). Karenanya, biasanya entitas yang menjadi

PJPK adalah instansi utilitas publik (misalnya PLN untuk sektor listrik atau Kepala Daerah untuk sektor air minum).

Kontrak KPS

PJPK

Kontrak BOT Perjanjian Jual Beli

Lenders Sponsor Proyek Badan Usaha

Kontraktor Konstruksi

Operator

Kontrak operasi Kontrak konstruksi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan Financial

Close

Konstruksi dan Operasi

Pengguna Konsultan

Desain Sektor Publik selain

Skema kontraktual tipe ini bisa berupa skema

Build Operate Transfer (BOT)

atau

Build Operate Own (BOO)

atau modifikasi keduanya

.

Dalam skema tersebut, BU biasanya bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan dan operasional dan pemeliharaan (O&M)

dari fasilitas yang

output

nya digunakan/dibeli oleh PJPK. Perbedaan dari keduanya adalah, berlawanan dengan BOO, skema BOT

mengharuskan pihak swasta (BU) untuk mengalihkan kepemilikan aset ke sektor publik setelah kontrak KPS berakhir.

2.1.3

Kontrak Operasi dan Pemeliharaan

(O&M contract

)

Sebagai tambahan terhadap 2 struktur dasar proyek KPS/PPP, mengacu juga ke Regulasi KPS dan terkait potensi implementasi

khususnya di sektor transportasi, kontrak Operasi dan Pemeliharaan (

O&M contract

) juga akan didiskusikan lebih jauh dalam acuan ini.

Karena skema ini tidak mencakup pelaksanaan dan pembiayaan konstruksi fasilitas (biasa disebut sebagai proyek

brownfield

), kontrak

O&M dapat mengacu pada suatu kontrak dimana BU adalah pihak yang diberikan hak untuk mengelola (dalam kasus tertentu:

menyewa) fasilitas dengan tanggungjawab untuk pengoperasian, pemeliharaan dan peremajaan tertentu dari fasilitas infrastruktur

tersebut.

Selama kontrak berlangsung, pihak swasta (BU)-lah yang menyediakan layanan infrastruktur, namun kepemilikan dari fasilitas

tersebut berada pada sektor publik sebagai pihak yang melakukan investasi modal (

capital investment

). Di negara lain, Kontrak O&M

dapat berbentuk sebagai

affermage contract

dan

lease contract

.

Berikut ini ringkasan fitur-fitur struktur KPS/PPP dasar yang dibahas di atas.

Tabel 1. Fitur-fitur dari Opsi Struktur KPS/PPPKegiatan

Availability-based

Usage-based

O&M

Kepemilikan Pemerintah Pemerintah Pemerintah

Investasi Swasta Swasta Pemerintah

Produksi √ √ √/-

Distribusi ke Pelanggan retail/pengguna akhir

- / sebagian (selama swasta tidak menanggung risiko permintaan)

√ √/-

Pemeliharaan √ √ √/-

Penagihan ke pelanggan - √ √/-

Horison Waktu (tipikal) 20-30 tahun 20-30 tahun 5-15 tahun

6 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

2.2

Struktur KPS pada masing-masing Sektor Infrastruktur

2.2.1

Struktur KPS sektor Air Minum

Struktur KPS di sektor air minum mengacu kepada Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU 7/2004), Peraturan

Pemerintah No.16 tahun 2005 (PP 16/2005), serta Regulasi KPS. Struktur KPS dapat melibatkan PDAM sebagai perusahaan utilitas

Pemerintah daerah, untuk menjadi PJPK (dengan persetujuan dari Badan Pengawas sebagaimana pasal 37 dari PP 16/2005). Jika proyek

mencakup wilayah diluar wilayah pelayanan PDAM, maka akan melibatkan Kepala Daerah untuk memasuki perjanjian KPS dengan BU

(sesuai pasal 64 dari PP 16/2005). Sejalan dengan regulasi dan implementasi proyek saat ini, ada dua jenis struktur KPS yang

merupakan turunan dari struktur KPS generik di atas, yaitu: struktur Konsesi Penuh (struktur berbasis penggunaan), dan struktur

konsesi sebagian (BOT) (struktur berbasis ketersediaan). Deskripsi dan diagram masing-masing struktur diuraikan sebagai berikut.

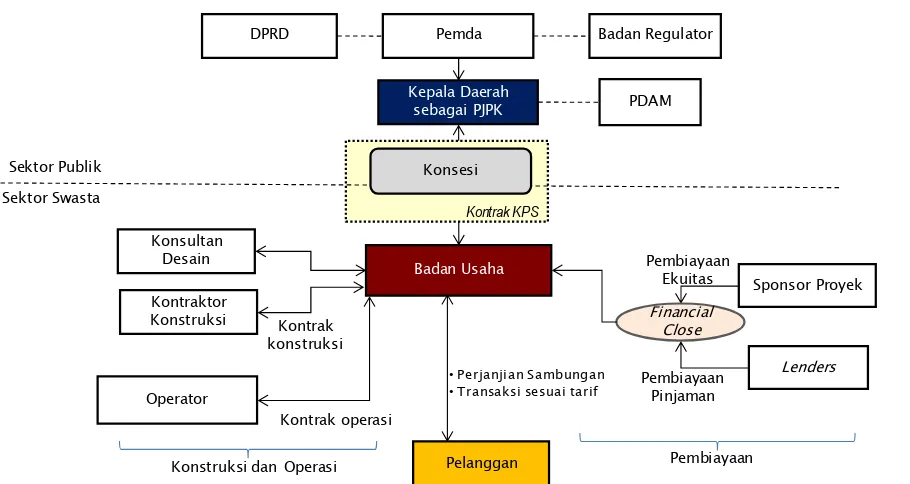

2.2.1.1.

Struktur Konsesi Penuh Air Minum

Gambar 3. Struktur Konsesi Penuh Air Minum

Kontrak KPS

Kepala Daerah sebagai PJPK

Konsesi

Lenders

Sponsor Proyek Badan Usaha

Kontraktor Konstruksi

Operator

Kontrak operasi Kontrak konstruksi Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan

Financial Close

Pemda

Konstruksi dan Operasi

PDAM

DPRD Badan Regulator

Pelanggan Konsultan

Desain

•Perjanjian Sambungan

Struktur Konsesi Penuh untuk sektor air minum meliputi (hampir) seluruh lingkup yang mungkin untuk diserahkan ke pihak swasta,

yaitu Transmisi, Produksi, Operasi dan Pemeliharaan, Distribusi dan Penagihan ke Pelanggan. Biasanya opsi ini digunakan untuk proyek

baru yang membutuhkan investasi yang signifikan bagi PDAM (sebagai pengelola sektor air minum eksisting). Risiko pasar dan risiko

kenaikan tarif merupakan jenis risiko yang paling sering dikuatirkan oleh pihak swasta dalam implementasi proyek dengan struktur ini.

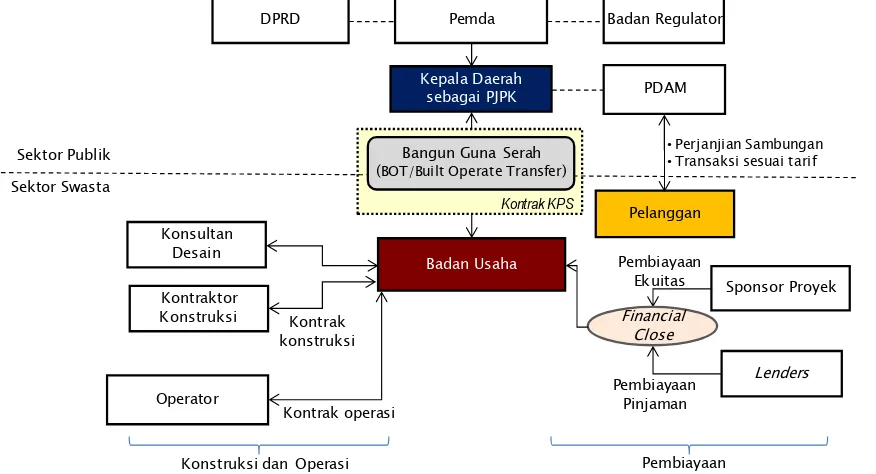

2.2.1.2.

Struktur BOT Air Minum

Dalam struktur BOT, kredibilitas PJPK memegang peranan penting dalam kesuksesan implementasi proyek. Pihak swasta biasanya

hanya bertanggung jawab terhadap masing-masing dari Transmisi, Produksi, Operasi dan Pemeliharaan, Distribusi atau setiap

kombinasi dari masing-masing, tetapi tidak menanggung tugas penagihan biaya ke pelanggan. Dalam konteks Perjanjian Jual Beli Air

(

Water Purchase Agreement

/

WPA

), air hasil dari proses yang dilakukan oleh BU kemudian dijual ke PDAM sebagai

off-taker

(umumnya

pembeli tunggal) yang nantinya akan didistribusikan dan dijual ke pelanggan retail/pengguna akhir oleh PDAM.

Gambar 4. Struktur BOT Air Minum

Kontrak KPS

Kepala Daerah sebagai PJPK

Bangun Guna Serah (BOT/Built Operate Transfer)

Lenders Sponsor Proyek

Badan Usaha

Kontraktor Konstruksi

Operator

Kontrak operasi Kontrak konstruksi Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan Financial

Close Pemda

Konstruksi dan Operasi

PDAM

DPRD Badan Regulator

Pelanggan Konsultan

Desain

•Perjanjian Sambungan

8 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

Dengan demikian, untuk kesuksesan transaksi proyek dengan struktur ini, pihak swasta (terutama

lender

) perlu diyakinkan bahwa

PDAM memiliki kelayakan kredit yang baik untuk melakukan pembayaran periodik sebagai

off-taker

selama masa kontrak.

2.2.2

Struktur KPS sektor Pengelolaan Limbah

Dalam sektor pengelolaan limbah, baik itu persampahan maupun pengelolaan air limbah, struktur proyek dapat menggunakan skema

KPS berbasis ketersediaan atau struktur BOT. Sebagaimana dalam sektor air minum, mengacu pada regulasi, pihak yang dapat menjadi

PJPK dalam sektor ini adalah Pemerintah Daerah (misal Pemerintah kabupaten, kota atau provinsi).

2.2.2.1.

BOT Persampahan

Mengacu pada Regulasi KPS saat ini, ruang lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah pengolahan sampah. Artinya, BU dapat

mencakup pembangunan dan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), namun biasanya tidak

termasuk pengumpulan sampah maupun penagihan ke pelanggan retail/pengguna akhir. Mengacu pada arah kebijakan, lingkup

pengangkutan sampah memiliki potensi untuk dikerjasamakan, namun lingkup tersebut belum termasuk dalam pengaturan dalam

Regulasi KPS.

Pemerintah Daerah selaku PJPK (umumnya selaku penyedia sampah yang mengumpulkan pembayaran dari pelanggan retail/pengguna

akhir dan lokasi lainnya) memberikan pembayaran atas pelayanan yang diberikan BU baik dalam pengangkutan maupun di TPA berupa

tipping fee

. Bergantung kepada pemilihan teknologi yang diterapkan pada proyek,

output

dari proses yang dilakukan oleh BU dapat

dimanfaatkan atau dijual untuk menghasilkan pendapatan tambahan kepada BU (misalnya penjualan listrik ke PLN selaku utilitas listrik

atau penjualan hasil olahan berupa kompos atau batako). Pada akhir masa kontrak BOT, kepemilikan dari TPA dialihkan kepada PJPK

yang akan melanjutkan pengoperasian TPA sampai akhir usia aset tersebut.

2.2.2.2.

BOT Pengelolaan Air Limbah

Sebagaimana sektor persampahan, proyek pengelolaan air limbah dapat dilaksanakan dengan struktur BOT. Dalam hal ini BU hanya

bertanggung jawab dalam pembangunan dan operasi tempat pengolahan dan jaringan pengumpul air limbah, namun biasanya tidak

termasuk tugas pengumpulan air limbah dari dan/atau penagihan ke pelanggan retail/pengguna akhir.

Gambar 6. Struktur KPS Pengelolaan Air Limbah

Pemerintah Daerah selaku PJPK memberikan pembayaran atas pelayanan yang diberikan fasilitas BU. Pada akhir masa kontrak BOT,

kepemilikan dari fasilitas dialihkan kepada PJPK sebagai operator fasilitas sampai akhir usia aset tersebut.

Kontrak KPS

Kepala Daerah sebagai PJPK

Lenders Sponsor Proyek Kontraktor

Konstruksi

Operator

Kontrak operasi Kontrak konstruksi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan Financial

Close Pemda

Konstruksi dan Operasi

DPRD Badan Regulator

Konsumen Residensial/Industri

Bangun Guna Serah

(BOT/Built Operate Transfer)

Konsultan Desain

Badan Usaha

10 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

2.2.3

Struktur KPS Sektor Jalan Tol

Pada sektor jalan tol di Indonesia, sejauh ini KPS dapat dilakukan melalui skema berbasis penggunaan. PJPK dalam sektor ini adalah

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum.

2.2.3.1.

Struktur Konsesi Penuh Jalan Tol

Pada struktur Konsesi Penuh jalan tol, pelanggan retail/pengguna akhir membayar atas pelayanan jalan tol langsung kepada BU selaku

pemegang (hak) Konsesi Penuh yang juga bertanggung jawab untuk melakukan desain, konstruksi, operasi dan perawatan fasilitas

hingga akhir masa Konsesi Penuh. Konsesi Penuh biasanya diberikan kepada BU sektor swasta menggunakan struktur BOT.

Gambar 7. Struktur Konsesi Penuh Jalan Tol

Sebagaimana dapat terlihat dalam struktur di bawah ini, mirip dengan struktur Konsesi Penuh pada sektor lain, risiko permintaan dan

risiko terkait tarif adalah risiko-risiko yang menjadi fokus perhatian BU.

Kontrak KPS

Badan PengaturJalan Tol (BPJT) sebagai PJPK a/n Menteri PU

Konsesi

Lenders Sponsor Proyek Kontraktor

Konstruksi

Operator

Kontrak operasi Kontrak konstruksi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan Financial

Close Menteri PU sebagai

Badan Regulator

Konstruksi dan Operasi Pengguna

(Kendaraan) Konsultan

Desain

Transaksi sesuai

Tarif

2.2.3.2.

O&M Jalan Tol

Dalam struktur ini, lingkup KPS umumnya adalah untuk proyek

brownfield

dimana pekerjaan desain, konstruksi dan pembiayaan

fasilitas jalan tol tersebut tidak menjadi lingkup pekerjaan BU. Struktur ini dapat dipilih pada kasus dimana suatu ruas jalan tol tidak

mampu mencapai kelayakan secara komersial yang baik jika biaya investasi termasuk kedalam lingkup KPS yang ditawarkan.

BU selaku operator (dalam kontrak operasi dan pemeliharaan ini) akan memelihara fasilitas dan menerima pembayaran atas layanan

jalan tol sesuai tarif dari pelanggan retail/pengguna akhir atas nama Pemerintah (sebagai pemilik jalan tol). Dalam praktiknya, BU

dapat membayar suatu

concession fee

kepada PJPK dan menyimpan sisa pendapatan dari tarif yang sudah diterima, sebagai insentif

kepada BU dalam menjaga kualitas pelayanan.

Gambar 8. Struktur O&M Jalan Tol

2.2.3.3.

Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M

Struktur kombinasi ini bisa diaplikasikan sebagai suatu solusi terhadap suatu jaringan jalan tol yang terdiri dari ruas yang dibangun

dan dibiayai dari berbagai sumber pendanaan terkait profil kelayakan finansial yang berbeda. Dalam struktur ini, lingkup pekerjaan

Kontrak KPS

Badan PengaturJalan Tol (BPJT) sebagai PJPK a/n Menteri PU

Konsesi

Lenders

Sponsor Proyek Operator

Kontrak operasi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan

Financial Close

Menteri PU sebagai Badan Regulator

Konstruksi fan Operasi Pengguna

(Kendaraan) Transaksi sesuai

12 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

yang dikerjasamakan dibedakan berdasarkan ruas, namun menjadi lingkup kontrak untuk seluruh jaringan. Dengan demikian profil

risiko para pihak akan sangat berbeda tergantung ruas mana yang menjadi perhatian.

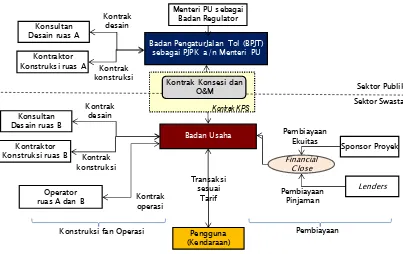

Gambar 9. Struktur Konsesi Jalan Tol

2.2.4

Struktur KPS Sektor Perkeretaapian

Seperti halnya dalam sektor transportasi (darat) lainnya, KPS dapat dilakukan melalui infrastruktur dengan skema berbasis

penggunaan. Sesuai regulasi yang berlaku, PJPK dalam sektor ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

/Kemenhub).

Kontrak KPS

Badan PengaturJalan Tol (BPJT) sebagai PJPK a/n Menteri PU

Kontrak Konsesi dan O&M

Lenders Sponsor Proyek

Operator

ruas A dan B Kontrak

operasi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan Financial

Close Menteri PU sebagai

Badan Regulator

Konstruksi fan Operasi Pengguna

(Kendaraan) Transaksi

sesuai Tarif

Badan Usaha

Kontraktor

Konstruksi ruas A Kontrak konstruksi Konsultan

Desain ruas A

Kontrak desain

Kontraktor

Konstruksi ruas B Kontrak konstruksi Konsultan

Desain ruas B

2.2.4.1.

Konsesi Penuh Perkeretaapian

Dalam struktur Konsesi Penuh, Pemerintah dapat memberikan kewenangan bagi BU untuk mengumpulkan pendapatan langsung dari

pelanggan retail/pengguna akhir. Lingkup kerja BU dapat meliputi, penyediaan dan pengoperasian layanan dan infrastruktur

perkeretaapian terhadap aset

rolling stock

(kereta api dan gerbong pengangkut), stasiun atau

track

(jalur kereta) saja.

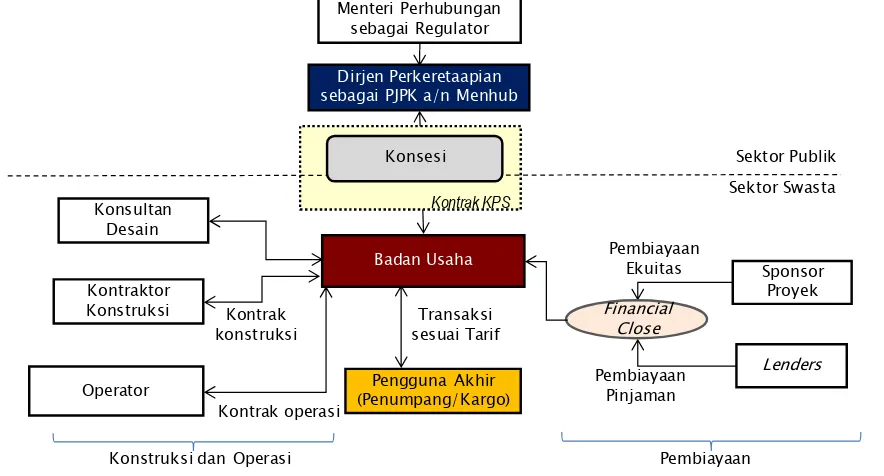

Gambar 10. Struktur Konsesi Penuh Perkeretaapian

Terkait besarnya biaya investasi dan tarif yang diatur

(regulated)

, pengalaman di negara lain menunjukkan proyek akan sangat sulit

memenuhi kelayakan finansial bila menggunakan konsesi perkeretaapian yang mencakup aset

rolling stock

, stasiun dan

track

sekaligus, kecuali menyertakan lingkup pemanfaatan komersial untuk area sekitar stasiun atau konsep

transit-oriented development

(TOD).

Kontrak KPS

Dirjen Perkeretaapian sebagai PJPK a/n Menhub

Konsesi

Lenders Sponsor

Proyek Kontraktor

Konstruksi

Operator

Kontrak operasi Kontrak konstruksi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman

Pembiayaan Ekuitas

Pembiayaan Financial

Close Menteri Perhubungan

sebagai Regulator

Konstruksi dan Operasi

Pengguna Akhir (Penumpang/Kargo) Konsultan

Desain

Transaksi sesuai Tarif

14 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

2.2.4.2.

O&M Perkeretaapian

Serupa dengan struktur O&M di proyek jalan tol, skema KPS ini umumnya dirancang untuk proyek

brownfield

dimana pekerjaan

desain, konstruksi dan pembiayaan fasilitas jalur kereta tersebut tidak menjadi lingkup pekerjaan BU.

Gambar 11. Struktur O&M Perkeretaapian

Operator akan memelihara fasilitas dan menerima pembayaran atas layanan sesuai tarif dari pelanggan retail/pengguna akhir atas

nama Pemerintah (sebagai pemilik jalur kereta). Pendapatan kemudian dihitung sebagai porsi dari tarif yang sudah diambil.

2.2.5

Struktur KPS Sektor Ketenagalistrikan

Di sektor listrik, KPS telah diterapkan hanya untuk lingkup pembangkitan tenaga listrik, melalui skema Pembangkit Listrik Independen

(Independent Power Producer

atau “IPP”), dan

tidak termasuk penyediaan layanan infrastruktur lainnya (seperti transmisi, distribusi,

dan penagihan tarif). Meskipun secara struktur, kontrak IPP dapat menggunakan skema BOT dan BOO, sebagai proyek KPS di Indonesia

Kontrak KPS

Dirjen Perkeretaapian sebagai PJPK a/n Menhub

Konsesi

Lenders Sponsor

Proyek Operator

Kontrak operasi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman

Pembiayaan Ekuitas

Pembiayaan Financial

Close Menteri Perhubungan

sebagai Regulator

Konstruksi dan Operasi

Pengguna Akhir (Penumpang/Kargo)

Transaksi sesuai Tarif

Badan Usaha

Kontraktor

Konstruksi Kontrak

konstruksi Konsultan

Desain

struktur yang cenderung digunakan adalah struktur BOT saja dimana kepemilikan aset pembangkit ditransfer ke sektor publik (PLN)

setelah berakhirnya kontrak KPS (dimana selama masa kontrak pembangkit tersebut dimiliki oleh pihak IPP swasta).

2.2.5.1.

BOT Ketenagalistrikan

Secara kontraktual, badan usaha swasta atau IPP bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan serta operasi dan

pemeliharaan dari fasilitas pembangkit tenaga listrik (pembangkit). Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian dijual oleh IPP kepada PLN

sebagai badan usaha milik negara (juga sebagai PJPK) melalui sebuah perjanjian pembelian listrik (

Power Purchase Agreement

atau

“

PPA

”

). Seperti struktur BOT lainnya, pembangkit akan diserahkan kepada PJPK pada akhir masa kerjasama.

Gambar 12. Struktur BOT Ketenagalistrikan

PLN sebagai pembeli tunggal listrik (

single off-taker)

akan membayar atas listrik dari IPP secara berkala dengan dasar pembayaran

ambil-atau-bayar (

take-or-pay)

selama masa perjanjian pembelian listrik. Sehingga kemampuan PLN dalam memenuhi kewajiban

finansialnya ini selalu menjadi risiko utama yang perlu diperhatikan untuk skema ini.

Kontrak KPS

PT PLN sebagai PJPK

Jual Beli Listrik (BOT/Built Operate Transfer)

Lenders

Sponsor Proyek Badan Usaha

(Independent Power Producer) Kontraktor

Konstruksi

Operator

Kontrak operasi Kontrak konstruksi Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan

Financial Close

Kementerian ESDM sebagai Regulator

Konstruksi dan Operasi

Pelanggan Konsultan

Desain

•Perjanjian Sambungan

16 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

2.2.5.2.

BOT Mulut Tambang

Proyek pembangkit listrik mulut tambang adalah proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/batubara) dengan fitur berikut:

-

Dibangun dengan alasan utama untuk meminimalkan risiko ketidakpastian suplai dan risiko kenaikan harga batubara;

-

Komponen biaya transportasi batubara yang relatif rendah karena lokasi tambang batubara dekat dengan pembangkit;

-

Kualitas batubara yang dipasok relatif rendah sehingga dibutuhkan fasilitas/teknologi yang dapat meningkatkan kualitas batubara

tersebut yang mengakibatkan biaya kontruksi pembangkit yang relatif tinggi dibandingkan dengan PLTU lainnya; dan

-

Lokasi pembangkit relatif terpencil dari jalur transmisi utama sehingga membutuhkan biaya untuk fasilitas transmisi tambahan

Sebagai suatu proyek KPS, variasi terhadap skema alokasi risiko dalam pembangkit mulut tambang ini tidak hanya tergantung dari

struktur KPS yang dipilih (BOT atau BOO) saja. Faktor kepemilikan tambang batubara, penentuan lokasi tambang dan pembangkit

sangat menentukan bagaimana risiko dialokasikan pada proyek jenis ini.

Sebagai ilustrasi dalam menyusun matriks risiko, opsi struktur proyek yang dipilih adalah jenis kontrak BOT (karena pertimbangan

teknologi yang relatif tinggi) dan dimana lokasi tambang pemasok batu bara pembangkit swasta ditentukan oleh (dan kemudian

dimiliki oleh) PLN yang juga sebagai PJPK.

Gambar 13. Struktur BOT Mulut Tambang Kontrak KPS

PT PLN sebagai PJPK

Jual Beli Listrik

(BOT/Built Operate Transfer)

Lenders

Sponsor Proyek

Badan Usaha

(Independent Power Producer)

Kontraktor Konstruksi

Operator

Pembangkit Kontrak operasi Kontrak konstruksi

Sektor Publik Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan

Financial Close

Kementerian ESDM sebagai Regulator

Konstruksi dan Operasi

Pelanggan

Konsultan Desain

•Perjanjian Sambungan •Transaksi sesuai tarif Badan Usaha

Pemasok Batubara

Kontrak desain Kontrak

Suplai Batubara Kepemilikan

Seperti terlihat dari struktur di atas, lingkup pekerjaan yang dikerjasamakan tidak berbeda dengan tipikal struktur BOT yaitu pekerjaan

detail desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan fasilitas pembangkit dalam rangka penyediaan listrik untuk kemudian dibeli secara

berkala dan didistribusikan oleh PLN ke pelanggan. Perbedaan utamanya adalah pada profil risiko bagi para pihak, terutama risiko

ketidakpastian suplai dan kenaikan harga batubara (selain risiko dalam akuisisi dan pengoperasian tambang bagi PLN dalam opsi ini).

2.2.6

Struktur KPS Sektor Kepelabuhanan

Dalam sektor ini, kerangka regulasi sektor pelabuhan di Indonesia memungkinkan struktur KPS berbasis penggunaan (atau Konsesi

Penuh), dimana PJPK pada sektor ini adalah Otoritas Pelabuhan (OP) di bawah Kemenhub.

2.2.6.1.

Konsesi Penuh Kepelabuhanan

Dalam struktur Konsesi Penuh, pelanggan retail/pengguna akhir dari KPS ini dapat merupakan penumpang, perusahaan pelayaran, dan

/ atau perusahaan ekspedisi barang (kargo atau kontainer).

Gambar 14. Struktur Konsesi Penuh Kepelabuhanan

Kontrak KPS

Otoritas Kepelabuhanan sebagai PJPK a/n Menhub

Konsesi

Lenders Sponsor

Proyek Kontraktor

Konstruksi

Operator

Kontrak operasi Kontrak konstruksi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan Financial

Close Menteri Perhubungan

sebagai Regulator

Konstruksi dan Operasi

Pengguna (Penumpang/Kargo) Konsultan

Desain

Transaksi sesuai Tarif

18 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

Dalam sektor ini, belum ada proyek yang telah berhasil dilaksanakan saat ini dengan skema berdasarkan Regulasi KPS. Mengacu pada

model bisnis yang lazim sebagai skema KPS di sektor ini, skema yang cenderung akan dijadikan acuan regulasi adalah model LPA

(Landlord Port Authority)

dimana Pemerintah dapat menyewakan lahan

(greenfield)

atau mendapatkan

concession fee

atas pelabuhan

yang sudah ada beserta fasilitasnya

(brownfield)

kepada BU swasta. Dalam hal ini, BU dapat membangun atau mengembangkan

infrastruktur kepelabuhanan yang ada untuk meningkatkan layanan infrastruktur dalam pengoperasiannya, dan mendapatkan

pembayaran dari pelanggannya atas pelayananan di pelabuhan.

Dalam skema ini, dimana risiko permintaan umumnya akan diserap oleh swasta. Pemerintah

(sebagai ‘landlord’

) dapat menerima

pembayaran atas sewa tersebut atau

concession fee

dari BU sehingga dapat dimanfaatkan untuk memulihkan sebagian atau seluruh

biaya pengadaan tanah dan fasilitas pendukung (misalnya

break water

, akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya) yang merupakan

kewajiban Pemerintah dalam mempersiapkan proyek KPS. Besarnya sewa atau

concession fee

tersebut biasanya menjadi kriteria

penentuan pemenang lelang KPS; dengan kata lain, ditentukan oleh seberapa besar minat para investor.

2.2.7

Struktur KPS Sektor Kebandaraan

Dalam sektor ini, belum ada proyek yang telah berhasil dilaksanakan saat ini dengan skema berdasarkan Regulasi KPS. Mengacu pada

UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 235, pelayanan jasa kebandarudaraan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Bandar

Udara (BUBU) berdasarkan konsesi dan atau bentuk lainnya (termasuk BOT dan kontrak manajemen). PJPK dari sektor ini adalah

Direktur Jenderal Perhubungan Udara (“Ditjen Hubud”), Kemenhub.

Sebagai gambaran, secara garis besar lingkup pekerjaan dan jenis infrastrukturnya dapat terbagi menjadi:

Infrastruktur bandara, terdiri atas:

o

Air-side

: landasan pacu,

taxyway, apron, air traffic control

(ATC)

o

Land-side

: terminal

o

Area komersial sekitar bandara

Infrastruktur akses transportasi

o

Akses kereta api

o

Akses jalan

menyiapkan infrastruktur akses transportasi yang memadai termasuk membangun infrastruktur

Air-side

melalui sumber pendanaan

lain.

2.2.7.1.

Konsesi Penuh Kebandaraan

Dalam struktur Konsesi Penuh, KPS pada sektor kebandaraan dapat meliputi penyediaan dan pengoperasian layanan dan infrastruktur.

Pemerintah dapat memberikan kewenangan bagi BU untuk memperoleh pendapatan langsung dari pelanggan retail/pengguna akhir

yaitu penumpang, maskapai penerbangan dan/atau perusahaan ekspedisi barang seperti kargo.

Gambar 15. Struktur Konsesi Penuh Kebandaraan

Konsesi penuh biasanya diberikan kepada BU sektor swasta menggunakan struktur BOT, khususnya dalam konteks ekspansi di area

brownfield.

Lingkup kerja dari BU, seperti yang diatur dalam peraturan yang berlaku, adalah mengembangkan dan mengoperasikan

baik prasarana bandara maupun jasa-jasa yang ada sehingga juga dimungkinkan untuk menyertakan lingkup pemanfaatan komersial

untuk area bandara kepada BU. Untuk area

greenfield

, skema KPS lebih dimungkinkan untuk tidak menyertakan pembangunan

infrastruktur

Air-side

sebagai lingkup yang dikerjasamakan dengan BU.

Kontrak KPS

Dirjen Perhubungan Udara sebagai PJPK a/n Menhub

Konsesi

Lenders Sponsor

Proyek Kontraktor

Konstruksi

Operator

Kontrak operasi Kontrak konstruksi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman Pembiayaan

Ekuitas

Pembiayaan Financial

Close Menteri Perhubungan

sebagai Regulator

Konstruksi dan Operasi

Pengguna (Penumpang/Kargo) Konsultan

Desain

Transaksi sesuai Tarif

21 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

2.2.7.2.

O&M Kebandaraan

Serupa dengan struktur O&M di proyek transportasi lainnya, skema KPS ini umumnya dirancang untuk proyek

brownfield

dimana

pekerjaan desain, konstruksi dan pembiayaan fasilitas kebandaraan tersebut tidak menjadi lingkup pekerjaan BU.

Gambar 16. Struktur O&M Kebandaraan

Operator akan memelihara fasilitas dan menerima pembayaran atas layanan sesuai tarif dari pelanggan retail/pengguna akhir atas

nama Pemerintah (sebagai pemilik infrastruktur). Pendapatan kemudian dihitung sebagai porsi dari tarif yang sudah diambil.

.RQWUDN .36 Dirjen Perkeretaapian sebagai PJPK a/n Menhub

Konsesi

Lenders

Sponsor Proyek Operator

Kontrak operasi

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan Pinjaman

Pembiayaan Ekuitas

Pembiayaan

Financial Close

Menteri Perhubungan sebagai Regulator

Konstruksi dan Operasi

Pengguna Akhir (Penumpang/Kargo)

Transaksi sesuai Tarif Badan Usaha Kontraktor

Konstruksi Kontrak konstruksi Konsultan

Desain

Kontrak desain

.RQWUDN .36 Dirjen Perhubungan Udara

sebagai PJPK a/n Menhub 20

3

PENILAIAN ASPEK ALOKASI RISIKO UNTUK PROYEK KPS DAN PENYEDIAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

3.1

Alokasi Risiko dalam konteks Manajemen Risiko

Dalam konteks proses pengelolaan risiko secara umum, prinsip alokasi risiko merupakan konsep yang digunakan dalam proses

penanganan risiko

(risk treatment)

.

Secara garis besar, penanganan risiko termasuk: menanggung risiko; menghindari risiko; memitigasi risiko dan mengalihkan

atau mengalokasikan risiko kepada pihak lain.

Gambar 17. Tahapan proses pengelolaan risiko