KAJIAN

PANAS

BUMI

NON

VULKANIK

DAERAH SULAWESI BAGIAN TENGGARA

Dudi Hermawan, Asep Sugianto, Anna Yushantarti,

Dahlan, Arif Munandar, Sri Widodo Kelompok Penyelidikan Panas Bumi,

Pusat Sumber Daya Geologi

SARI

”

Daerah Sulawesi bagian tenggara memiliki potensi panas bumi yang tersebar dari daratan Sulawesi

hingga Pulau Buton. Lingkungan geologi daerah ini berasosiasi dengan lingkungan non-vulkanik yang

data dan pemahaman pembentukan sistem panas buminya masih kurang memadai. Kajian ini bertujuan

untuk lebih memahami karakteristik sistem panas bumi non-vulkanik di daerah Sulawesi bagian tenggara.

Manifestasi panas bumi di daerah kajian pada umumnya berupa mata air panas bertipe bikarbonat, yang

telah mengalami pencampuran dengan air permukaan, dan terbentuk pada lingkungan batuan sedimen.

Pendugaan temperatur bawah permukaan mengindikasikan bahwa temperatur bawah permukaan

berki-sar antara 160-270oC, yang termasuk dalam zona temperatur sedang sampai tinggi.

Pembentukan sistem panas bumi di daerah kajian dapat dibedakan menjadi dua sistem. Sistem panas

bumi di daratan Sulawesi bagian tenggara lebih dipengaruhi oleh gabungan antara pengaruh pola struktur

geologi dan sisa panas dari aktivitas magmatik di kedalaman. Sedangkan di Pulau Buton, pembentukan

sistem panasnya merupakan gabungan antara pola struktur geologi dan cekungan sedimen sebagai

base-ment-nya.

Lapisan reservoir yang membentuk sistem panas bumi di daerah kajian diperkirakan terdapat pada

kedalaman lebih dari 450 m pada batuan metamorf dan sedimen, sedangkan batuan penudungnya

dip-erkirakan merupakan batuan yeng telah mengalami ubahan hidrotermal pada kedalaman 100-300 m.

”

PENDAHULUAN

Potensi panas bumi di Indonesia tersebar pada dua lingkungan geologi, yaitu lingkun-gan geologi vulkanik dan non-vulkanik. Pada daerah panas bumi yang berasosiasi dengan lingkungan vulkanik, saat ini sudah banyak yang dikembangkan dan menghasilkan energi listrik yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan pada daerah panas bumi yang terdapat pada lingkun-gan non-vulkanik masih belum dikembangkan dengan optimal. Salah satu kendalanya adalah masih kurangnya data geosains dan pemaha-man tentang karakteristik dan pembentukan sistem panas buminya. Oleh karena itu, kajian ini berupaya untuk mengumpulkan dan men-gevaluasi data dan informasi kepanasbumian terutama data geosain dengan tujuan untuk memahami karakteristik sistem panas bumi non-vulkanik di Indonesia.

Kajian pada tahun 2011 ini dilakukan di daerah Sulawesi bagian tenggara yang meru-pakan kelanjutan dari kajian serupa di daerah Sulawesi bagian tengah pada tahun 2010.

Pulau Sulawesi dalam hal ini daerah Sulawesi bagian tenggara memiliki potensi panas bumi yang berasosiasi dengan lingkungan non-vul-kanik. Manifestasi panas bumi tersebar dari daratan Sulawesi bagian tenggara hingga Pulau Buton yang pada umumnya muncul di lingkun-gan batuan metamorf dan sedimen.

GEOLOGI

Geologi Regional Daerah Kajian

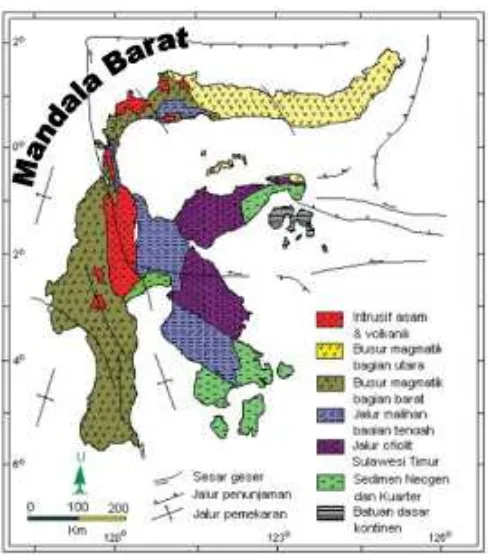

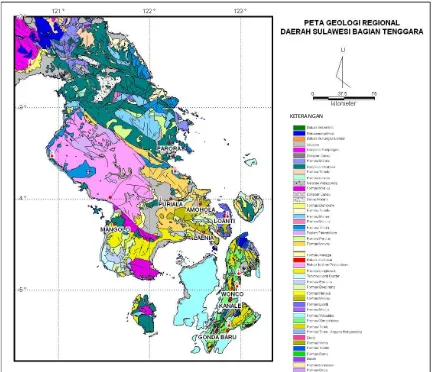

Secara regional di daerah kajian terdapat dua mandala (terrain) geologi sangat berbeda yang saling bersentuhan, yaitu Mandala Sulawesi Timur dan Anjungan Tukangbesi-Buton. Man-dala Geologi Sulawesi Timur dicirikan oleh gabungan batuan ultramafik, mafik, dan mali-han, sedangkan Anjungan Tukangbesi-Buton dicirikan oleh batuan malihan berumur Perm-Karbon sebagai alasnya, berupa kelompok batuan sedimen pinggiran benua. Batuan ultra-mafik terdiri dari peridotit, serpentinit, diorit, wherlit, hazburgit, gabro, basal, mafik malih dan magnetit. Batuan penyusunnya berupa sekis mika, sekis kuarsa, sekis klorit, sekis mika-amfibol, sekis grafit, dan gneiss.

Batuan malihan ini secara tak selaras ditin-dih batuan sedimen klastika, yaitu Formasi Meluhu dan sedirnen karbonat Formasi Laonti. Keduanya diperkirakan berumur Trias Akhir hingga Jura Awal. Formasi Laonti terdiri atas batugamping hablur bersisipan filit di bagian bawahnya dan setempat sisipan kalsilutit rijan-gan. Formasi Meluhu tersusun dari batu sabak, filit dan kuarsit, setempat sisipan batugamping hablur.

merupakan wilayah yang terpisah dari Sulawesi bagian barat (bagian kerak benua Eurasia). Fase tektonik dari Sulawesi bagian tenggara berawal dari pergerakan lempeng mikro Australia ke arah utara pada Zaman Jura yang membentuk subduksi dengan Sulawesi bagian barat. Pada akhir Oligosen lempeng mikro Australia ini ber-tubrukan dengan daratan (mintakat) Sulawesi Tenggara yang menyebabkan terjadinya per-lipatan kuat dan patahan naik pada batuan pra-Miosen di Pulau Buton. Struktur geologi Pulau Buton banyak ditandai oleh adanya pata-han maupun antiklinorium yang berarah hampir utara - selatan atau timurlaut - baratdaya. Fase tersebut berlanjut hingga Miosen sehingga membentuk kaki bagian tenggara sampai saat ini. Fase selanjutnya setelah periode tersebut adalah mulai terbentuknya sesar – sesar men-datar dengan arah mengiri

Geologi Panas Bumi Daerah Kajian

Lingkungan geologi yang terbentuk di daerah kajian pada umumnya dicirikan oleh batuan malihan yang menjadi batuan dasar (basement)

dalam susunan stratigrafinya. Pergerakan lempeng Australia ke arah barat yang bertum-bukan dengan lempeng Asia bagian timur dan lempeng Pasifik menghasilkan pergerakan tek-tonik yang berarah relatif baratlaut – tenggara. Aktivitas tektonik ini mengakibatkan terjadinya cekungan-cekungan baru yang terisi oleh endapan batuan sedimen terutama sedimen karbonat pada zaman Tersier. Batuan sedimen karbonat ini lebih berkembang di Pulau Buton dikarenakan pada waktu pengendapannya daratan Sulawesi bagian tenggara lebih dekat ke arah darat dibandingkan Pulau Buton. Peri-ode selanjutnya adalah proses eksogen yang

menghasilkan produk sedimentasi dari batuan malihan dan batuan sedimen yang dikelom-pokkan menjadi batuan konglomerat berumur Kuarter awal. Aktivitas sedimentasi masih terbentuk hingga saat ini berupa endapan di permukaan dalam bentuk aluvium sungai dan pantai.

Pola stuktur geologi yang berkembang di dara-tan Sulawesi bagian tenggara didominasi oleh pola yang sama dengan sesar Palu – Koro yang berarah baratlaut-tenggara. Pola struktur ini diakibatkan oleh pergerakan kepingan benua Banggai-Sula ke arah barat. Struktur-struktur besar di daerah kajian yang berhubungan den-gan sesar Palu-Koro dan juga berjenis sesar mendatar mengiri diantaranya adalah sesar Kolaka, sesar Matano dan sesar Lawanopo.

Sesar-sesar ini setempat juga bersifat sesar normal yang membentuk zona-zona depresi yang memungkinkan terbentuknya zona-zona rekahan yang intensif dan membentuk permeabilitas sekunder di kedalaman. Zona permeabilitas inilah yang membentuk reser-voir dalam sistem panas bumi daerah Sulawesi bagian tenggara. Manfestasi panas bumi yang muncul pada umumnya dikontrol oleh sesar-sesar berarah baratlaut-tenggara ini.

Struktur-struk-tur berarah utara-selatan ini juga megontrol pemunculan manifestasi panas bumi di Pulau Buton.

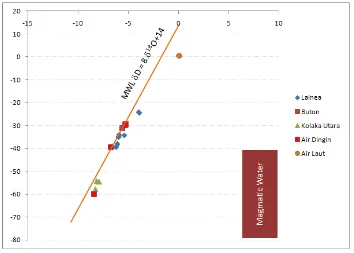

GEOKIMIA

Air panas daerah kajian pada umumnya ter-masuk ke dalam tipe air panas bikarbonat dan hanya sebagian kecil bertipe klorida yaitu daerah Konawe (air panas Toreo, Parora, dan Amohola). Tipe air bikarbonat di daerah kajian ini menunjukkan bahwa naiknya fluida panas bumi yang mengandung gas terutama CO2 mengalami kondensasi di dalam akuifer dang-kal. Hal ini didukung hasil analisis isotop yang cenderung mendekati meteoric water line, yang mencerminkan bahwa mata air panas domi-nan dipengaruhi pencampuran air permukaan. Sedangkan tipe air klorida mengindikasikan bahwa ketiga air tersebut kemungkinan ber-hubungan dengan deep water. Hal ini didukung pula oleh hasil analisis isotop (daerah Amo-hola) yang cenderung menjauhi meteoric water line, yang mengindikasikan fluida berasal dari kedalaman (deep water). Sedangkan Toreo dan Parora cenderung mempunyai tren ke arah SMOW (Standard Mean Oceanic Water) yang mengindikasikan adanya mixing dengan air laut.

Keberadaan mata air panas pada umumnya berada pada zona immature water, yang meng-gambarkan kondisi pencampuran dengan air permukaan yang dominan, namun ada juga yang berada pada partial equilibrium (mata air panas Parora dan Toreo) yang memberikan gambaran bahwa kondisi air panas kemungkinan berasal

langsung dari kedalaman dengan temperatur sedang serta menunjukkan bahwa kondisi mata air panas ini sedikit sekali mendapat pengaruh dari air permukaan atau pengenceran air mete-orik.

Lingkungan pembentukan sistem panas bumi di daerah kajian terletak pada lingkungan batuan sedimen yang ditunjukkan oleh posisi semua mata air panas terletak pada zona yang cenderung ke arah B, sebagai indikasi adanya interaksi dengan sistem hidrotermal dan pen-garuh batuan sedimen sebelum mencapai ke permukaan.

Dari sebaran nilai Hg tanah di daerah kajian memperlihatkan bahwa anomali relatif tinggi hanya terletak di sekitar lokasi manifestasi air panas dengan cakupan yang tidak terlalu luas. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan sis-tem panas buminya hanya berupa spots kecil di sekitar pemunculan manifestasi.

Berdasarkan karakteristik air panas di daerah kajian yang pada umumnya bertipe bikarbonat dan sebagian kecil bertipe klorida, dominan terletak pada zona immature water dan hanya 2 air panas pada partial equilibrium, perhitungan temperatur bawah permukaan menggunakan geotermometer air NaK, yang mengacu kepada Giggenbach, 1988, melalui persamaan: ToC =

[1390/((log Na/K + 1.75]-273. Dari hasil perhi-tungan diperoleh temperatur berkisar antara 160-270oC (termasuk temperatur

GEOFISIKA

Data gaya berat secara umum memperlihatkan pola kelurusan yang diperkirakan berasosiasi dengan kemunculan manifestasi di permukaan. Selain itu, di daerah sekitar sebaran manifes-tasi umumnya memiliki nilai anomali Bouguer/ Sisa yang relatif tinggi. Anomali tinggi ini diperkirakan berasosiasi dengan batuan yang memiliki densitas tinggi dan diperkirakan ber-hubungan dengan aktivitas magmatik di bawah permukaan. Oleh karena itu, anomali tinggi ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya sumber panas di bawah permukaan.

Data magnetik memperlihatkan sebaran anomali rendah di sekitar manifestasi panas bumi permukaan. Anomali magnet rendah ini umumnya dijadikan indikator adanya batuan ubahan di dekat permukaan yang biasanya berasosiasi dengan adanya aktivitas panas bumi di sekitar daerah tersebut.

Secara umum, data tahanan jenis DC di daerah Sulawesi bagian tenggara memperlihatkan pola lineasi tahanan jenis yang umumnya selaras dengan arah struktur yang berkembang di dae-rah tersebut. Untuk daedae-rah Lainea, kelurusan tersebuat cenderung berarah baratlaut-teng-gara, untuk daerah Sampolawa kelurusan tersebut cenderung berarah hampir utara-sela-tan dan barat-timur, sedangkan untuk daerah Mangolo kelurusan tersebut berarah barat-laut-tenggara dan baratdaya-timurlaut. Selain itu, lineasi ini juga berasosiasi dengan kemu-nculan manifestasi panas bumi permukaan yang umumnya muncul di sepanjang struktur. Lineasi-lineasi ini umumnya ditandai dengan adanya kontras nilai tahanan jenis rendah dan

tahanan jenis tinggi, seperti di daerah Lainea.

Tahanan jenis rendah yang berada di daerah non vulkanik umumnya memiliki nilai tahanan jenis lebih tinggi dari nilai tahanan jenis ren-dah di lingkungan vulkanik yang umumnya memiliki nilai tahanan jenis rendah <20 Ohm-m. Di daerah non vulkanik, sebaran tahanan jenis rendah umumnya memiliki nilai tahanan jenis <50 Ohm-m. Karena nilai tahanan jenis-nya tidak terlalu rendah dan berada pada range

yang sama dengan nilai tahanan jenis pada batuan sedimen, sehingga dalam melaku-kan interpretasi cukup mengalami kesulitan, apakah tahanan jenis rendah ini berasosiasi dengan batuan ubahan atau batuan sedimen. Pada banyak kasus, tahanan jenis rendah <50 Ohm-m di daerah non-vulkanik umumnya berhubungan dengan batuan sedimen yang tersebar di permukaan. Untuk melihat apakah tahanan jenis rendah ini berhubungan dengan batuan ubahan atau tidak, maka harus dilihat dari data geologinya, apabila data geologi mem-perlihatkan adanya singkapan batuan ubahan di sekitarnya, maka kemungkinan besar tahanan jenis rendah ini berhubungan dengan batuan ubahan walaupun nilai tahanan jenisnya tidak terlalu rendah seperti di lingkungan vulkanik.

jenis tinggi ini diinterpretasikan sebagai batuan beku yang diperkirakan sebagai indikasi adanya sumber panas di bawah permukaan. Hal ini juga ditunjang dengan munculnya densitas tinggi dari anomali Bouguer dan anomali Sisa.

DISKUSI

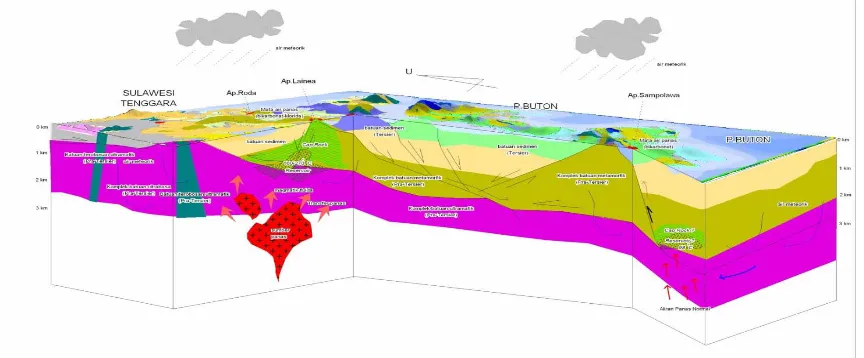

Pola struktur geologi sangat mempengaruhi pembentukan suatu sistem panas bumi. Struk-tur-struktur yang berkembang intensif akan membentuk suatu zona permeabel di kedala-man sehingga terbentuklah suatu lapisan reservoir. Pola struktur geologi di daerah kajian sangat dipengaruhi oleh sesar aktif Palu-Koro dan membentuk sesar-sesar sekunder yang memperkaya zona rekahan di kedalaman. Sis-tem panas bumi terbentuk dalam zona-zona sesar sepanjang kedalaman sesar-sesar utama dimana fluida panas berasal dari air meteorik yang masuk ke bawah permukaan dan terpa-naskan oleh batuan beku panas.

Batuan penudung menyebabkan pergerakan fluida panas yang terdapat di lapisan reservoir tertahan untuk sampai ke permukaan. Batuan penudung ini biasanya merupakan batuan ubahan yang dicirikan oleh nilai tahanan jenis rendah. Nilai tahanan jenis rendah di daerah kajian pada umumnya memiliki nilai tahanan jenis yang lebih tinggi dibandingkan di daerah vulkanik dengan kisaran nilai < 50 0hm-m. Hal ini disebabkan intensitas ubahan pada batuan penudung ini tidak terlalu tinggi. Dari geologi permukaan diindikasikan dengan sebaran batuan ubahan yang tidak terlalu luas dan did-ominasi oleh ubahan mineral lempung. Dari

hasil kompilasi data-data yang sudah ada, bat-uan penudung ini diperkirakan terdapat pada batuan metamorf dan sedimen dengan kedala-man 100-300 m.

Lapisan reservoir yang menyimpan fluida panas yang memiliki temperatur dan tekanan dari sis-tem panas bumi pada umumnya terdapat pada batuan metamorf dan sedimen yang kaya akan rekahan dan bersifat permeabel. Rekahan dan sifat permeabelnya ini diperkaya oleh aktivitas tektonik berupa zona-zona sesar yang intensif.

Dari data yang sudah ada saat ini lapisan res-ervoir yang membentuk sistem panas bumi di daerah kajian diperkirakan berada pada kedala-man lebih dari 450 m (data CSAMT di Lainea).

Sumber panas yang membentuk sistem panas bumi di daerah kajian dapat dibedakan men-jadi dua tipe. Sumber panas yang membentuk sistem panas bumi di daratan Sulawesi bagian tenggara diperkirakan berupa sisa panas aktiv-itas magmatik muda yang berupa batuan intrusi yang tidak tersingkap di permukaan. Hal ini didukung oleh data gaya berat yang menunjuk-kan adanya tubuh batuan beku di kedalaman sekitar lokasi mata air panas (daerah Lainea).

Sedangkan sumber panas yang membentuk sistem panas bumi di Pulau Buton diperkirakan berhubungan dengan aktivitas tektonik berupa

geopressure dan pelarutan batuan karbonat.

lebih dipengaruhi oleh gabungan antara pen-garuh pola struktur dan sisa panas dari aktivitas magmatik di kedalaman. Sedangkan di Pulau Buton, pembentukan sistem panasnya meru-pakan gabungan antara pola struktur geologi dan cekungan sedimen sebagai basement-nya

KESIMPULAN

Pembentukan sistem panas bumi di daerah Sulawesi bagian tenggara dapat dibedakan menjadi dua sistem. Sistem panas bumi di daratan Sulawesi bagian tenggara lebih dipen-garuhi oleh gabungan antara pengaruh pola struktur geologi dan sisa panas dari aktivitas magmatik di kedalaman. Sedangkan di Pulau Buton, pembentukan sistem panasnya meru-pakan gabungan antara pola struktur geologi dan cekungan sedimen sebagai basement-nya.

Lapisan reservoir yang membentuk sistem panas bumi di daerah kajian diperkirakan ter-dapat pada kedalaman lebih dari 450 m pada batuan metamorf dan sedimen, sedangkan batuan penudungnya diperkirakan merupakan batuan yeng telah mengalami ubahan hidroter-mal pada kedalaman 100-300 m.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim kajian yang telah memberi-kan sumbangan saran dan kepada para pejabat Kelompok Penyelidikan Panas Bumi dan Pusat Sumber Daya Geologi yang telah memberikan ijin untuk menggunakan data hasil penyelidikan

dalam penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bemmelen, van R.W., 1949. The Geology of Indo-nesia Vol. I A, The Hague. Netherlands.

E. Rusmana, Sukido, D.Sukarna, E.Haryono dan T.O. Simandjuntak, 1993 ; Peta Geologi Lembar Lasusua-Kendari, Sulawesi Skala 1:250.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung, Indonesia.

Fournier, R.O., 1981. Application of Water Geo-chemistry Geothermal Exploration and Reservoir Engineering, Geothermal System: Principles and Case Histories. John Willey & Sons. New York.

Giggenbach, W.F., 1988. Geothermal Solute Equi-libria Deviation of Na-K-Mg – Ca Geo- Indicators. Geochemica Acta 52.

Henley, R.W dan Ellis, A.J, 1983. Geothermal

Systems, Ancient and Modern. Earth Science

Reviews.

Katili, J.A. 1998. Geotectonics of Indonesia: A Modern View, The Directorate General of Mines, Jakarta.

Kingston Morrison, 1997. Important Hydrotermal Minerals and their Significance, Seventh Edition, New Zealand.

N. Sikumbang, P.Sanyoto, R.J.B. Supandjono, S.Gafoer, 1995 ; Peta Geologi Lembar Buton, Sulawesi Tenggara Skala 1:250.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Band-ung, Indonesia.

Tim Penyelidikan Panas Bumi Terpadu, 2001 ; Laporan Penyelidikan Panas Bumi Terpadu Daerah Mangolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral

Santoso dan Alzwar, M. 1975 Laporan Inventa-risasi Kenampakan Gejala Panasbumi di Daerah Sulawesi Tenggara, Direktorat Vulkanologi, Bandung, Indonesia, Tidak dipublikasikan .

Simanjuntak,T.O, Surono, dan Sukido , 1993 ; Peta Geologi Lembar Kolaka, Sulawesi Skala 1:250.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung, Indonesia.

Surono, 2010 ; Geologi Lengan Tenggara Sulawesi. Badan Geologi.

Tim Kajian Panas Bumi, 2010. Kajian Sumber

Daya Panas Bumi Daerah Non Vulkanik Wilayah Indonesia Timur Studi Kasus di Sulawesi Bagian Tengah. Pusat Sumber Daya Geologi.

Tim Penyelidikan Panas Bumi Wilayah Sulawesi, 2002, ; Penyelidikan Geologi, Geokimia, Geofisika Terpadu Daerah Panas Bumi Gondabaru-Sampol-awa, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral.

Tim Survei Terpadu, 2010 ; Survei Terpadu Geologi dan Geokimia Daerah Panas Bumi Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pusat Sumber Daya Geologi.

Gambar 1. Lokasi Kajian Non Vulkanik Panas Bumi di Sulawesi Bagian Tenggara.

KETERANGAN

Gambar 4. Diagram Segitiga SO4-Cl-HCO3, Na-K-Mg, dan Cl-Li-B

Gambar 6. Model Tentatif Sistem Panas Bumi Non-Vulkanik