BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Alat-Alat

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

− Alat Vakum Fisons

− Neraca Analitis Melter PM 480

− Gelas Erlenmeyer 250 ml Pyrex

− Gelas Ukur 100 ml Pyrex

− Gelas Beaker 250 ml Pyrex

− Erlenmeyer Vakum 1000 ml Pyrex

− Spektrofometer FT-IR Shimadzu

− Tabung CaCl2 Pyrex

− Corong Pisah Pyrex

− Corong Penetes Pyrex

− Botol Akuades − Desikator − Magnetik Bar

− Labu Leher Tiga 250 ml Pyrex

− Termometer 1100C Fisons

− Kondenser Bola Pyrex

− Rotarievaporator Heidolph

− Labu alas Heidolph

− Labu Takar Pyrex

− Oven Gallenkamp

− Statif & klem

− Hotplate Stirrer Thermolyne

3.2. Bahan-Bahan

− Buah Alpukat Rusak

− Natrium Hidroksida p.a ( E. Merck )

− Metilen Difenil Diisosianat p.a ( E. Merck )

3.3. Prosedur Penelitian

3.3.1. Ekstraksi Minyak Alpukat

Untuk ekstraksi dan pemurnian minyak alpukat dilakukan melalui modifikasi

metode ekstraksi yang telah umum dilakukan sebelumnya (Daniel, 2007;

Ketaren, 2008).

Daging dari buah yang diperoleh dikeringkan dan digiling hingga menjadi

serbuk halus. Serbuk halus yang diperoleh dimaserasi melalui perendaman

menggunakan pelarut n-heksana selama 48 jam dalam botol kaca dimana

setiap selang waktu selama 4 – 6 jam dilakukan pengadukan. Hasil maserasi

selanjutnya disaring, sekaligus residu yang tertinggal dalam saringan dibilas

dengan n-heksana.Filtrat dari hasil saringan setelah dikeringkan dengan

Na2SO4 anhydrous selanjutnya diuapkan melalui rotarievaporator sehingga

diperoleh minyak alpukat sebagai residu.Hasil yang diperoleh dilakukan

analisis bilangan iodin secara titrasi iodometri mengikuti metode Wijs dan

komposisi asam lemak komposisi asam lemak dengan kromatografi gas dalam

bentuk metil ester.

Pemucatan (Bleaching)

Sebanyak 100ml minyak alpukat ditambah0,05% H3PO4 dan dicampur dengan

2% bahan pemucat (bleaching eart) didalam gelas Erlenmeyer bercabang

volume 300 ml. Selanjutnya diaduk diatas pengaduk magnet dan dipanaskan

pada suhu 105˚C dalam keadaan vakum selama 90 menit. Hasil yang

diperoleh kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring Whatmann

no.4 dalam penyaring Buchner menggunakan bantuan pompa vakum untuk

mendapatkan filtrat yang merupakan minyak hasil pemucatan

(bleaching).Minyak yang diperoleh dianalisis Bilangan Iodin, Komposisi

3.3.2. Pembuatan Metil Ester Asam Lemak

Pembuatan metil ester asam lemak dilakukan terhadap minyak alpukat. Ke

dalam labu leher tiga yang telah dilengkapi kondensor bola dan tabung CaCl2

serta pengaduk magnet dimasukkan 20 g sampel lemak/minyak, 40 ml

metanol, dan 80 ml benzena. Campuran tersebut diaduk dan didinginkan,

kemudian diteteskan H2SO4(p) sebanyak 2 ml secara perlahan. Campuran

tersebut kemudian direfluks selama 3 jam.Pelarut benzena dan metanol yang

berlebih diuapkan dengan rotarievaporator.Residu yang diperoleh kemudian

diekstraksi dengan 100 ml n-heksana dan dicuci dengan aquadest sebanyak 3

kali.Lapisan atas diambil, kemudian dikeringkan dengan Na2SO4 anhydrous

lalu disaring.Filtrat yang diperoleh lalu diuapkan dengan alat rotarievaporator

sehingga diperoleh metil ester asam lemak sebagai hasil.Hasil yang diperoleh

dianalisis dengan Kromatografi Gas Cair untuk diuji komposisi asam

lemaknya.

3.3.3. Pembuatan Poliol Minyak alpukat

Kedalam labu leher tiga 250 ml dimasukkan sebanyak 100ml asam formiat

(HCOOH 90%) dan ditambahkan 50 ml H2O2 30% secara perlahan-lahan

sambil diaduk. Melalui corong penetes ditambahkan 3 ml H2SO4(p) dan diaduk

dengan pengaduk magnet pada suhu 40-45˚C selama 1 jam. Selanjutnya

melalui corong penetes ditambahkan secara perlahan-lahan minyak alpukat

hasil pemurnian sebanyak 60ml. Dipertahankan suhu pemanasan pada

temperatur 40-45˚C sambil diaduk selama 2 jam. Hasil reaksi dibiarkan

selama 1 malam kemudian diaduk dengan 10 ml larutan NaOH 10%

selanjutnya diuapkan melalui rotarievaporator. Residu hasil penguapan

dilarutkan dalam 150ml dietil eter. Lapisan eter dicuci dengan 25ml NaOH

2M dan dilanjutkan dengan aquadest sebanyak 3 kali. Hasil pencucian

dikeringkan dengan Na2SO4 anhydrous kemudian disaring. Filtrat hasil

penyaringan diuapkan melalui rotarievaporator untuk mendapatkan senyawa

3.3.4. Pembuatan Poliuretan

Dimasukkan 20 ml diklormetana ke dalam wadah kaleng alumunium volume

80 ml, kemudian ditambahkan poliol minyak alpukat, ditambahkanDifenil

Metana 4,4 Diisosianat (MDI) dengan rasio poliol : MDI masing-masing 9:1,

8:2, 7:3, 6:4, 5:5 (v/v) dengan total volume 10 ml, diaduk denganpengaduk

mixer sambil dipanaskan pada suhu 45˚C, diamati perubahan yang terjadi dan

hasil yang diperoleh ditentukan kandungan gel secara gravimetri, densitas dan

diikuti dengan analisis menggunakan spektrofotometer FT-IR.

3.3.5. Analisis Hasil Reaksi

3.3.5.1. Penentuan Kadar Air Minyak Alpukat

Minyak alpukat yang diperoleh ditimbang dan dipanaskan dalam oven pada

suhu 110˚C selama 90 menit, kemudian dimasukkan ke dalam desikator dan

ditimbang berat hingga konstan.

% Kadar Air =W0−W1

�1 x 100 %

Dimana : W0 = Berat Awal

W1 = Berat Akhir

3.3.5.2. Penentuan Bilangan Iodin

Untuk penentuan bilangan iodin dilakukan terhadap minyak alpukat dan

senyawa poliol turunan minyak alpukat (mengikuti metode Wijs, AOAC,

1995).

Ditimbang dengan teliti sebanyak 0,3 gram minyak alpukat dalam gelas

Erlenmeyer. Ditambahkan 15 ml pelarut sikloheksana-asam asetat ke dalam

sampel dan kocok sampai sampel melarut seluruhnya. Dimasukkan 25ml

larutan Wijs ke dalam labu yang berisi sampel, kemudian ditutup dan dikocok

agar tercampur sempurna. Kemudian disimpan di tempat yang gelap pada

suhu kamar selama 30 menit. Kemudian ke dalam campuran ditambahkan

dengan larutan Na2S2O3 0,1N hingga warna kuning yang terjadi hampir

hilang. Selanjutnya ditambahkan 1–2ml larutan indikator pati ke dalam labu

dan titrasi dilanjutkan dengan sampai warna biru tepat hilang, catat volume

Na2S2O3 yang terpakai. Dilakukan titrasi terhadap blanko dengan prosedur

yang sama. Bilangan iodin dapat ditentukan dengan rumus :

Bilangan Iodin = (B−S) X N X 12,69 Berat Sampel (gram)

Dimana : B = Volume Titrasi Blanko (ml)

S = Volume Titrasi Sampel (ml)

N = Normalitas Na2S2O3 (0,1N)

3.3.5.3. Penentuan Komposisi Asam Lemak Minyak Alpukat Dengan Dengan Kromatografi Gas Cair

Sampel yang akan diuji komposisi asam lemaknya adalah minyak alpukat

hasil interesterifikasi. Pada analisis komposisi asam lemak, diatur kondisi alat

kromatografi gas cair. Temperatur oven diatur kenaikan suhunya mulai dari

140˚C selama 0,5 menit dengan kenaikan suhu rata-rata 20˚C sampai dicapai

suhu maksimum 220˚C. Kondisi kolom kromatografi diatur pemisahannya

dengan kecepatan rata-rata 1,2 menit, dimana dalam sekali penginjeksian

sampel dibutuhkan waktu 36,25 menit. Kemudian sampel yang sudah dalam

bentuk metil ester asam lemak diinjeksikan ke dalam septum Kromatografi

Gas Cair. Diperoleh komposisi asam lemak berdasarkan puncak yang

terbentuk pada kromatogram.

3.3.5.4. Analisis Kandungan Gel

Untuk analisis kandungan gel dilakukan terhadap poliuretan dari hasil

polimerisasi poliol dengan MDI.Poliuretan yang diperoleh dihaluskan

kemudian ditimbang selanjutnya disokletasi selama 3 jam menggunakan

dalam desikator dan ditimbang hingga berat konstan. Persentasi kandungan

gel adalah bahan yang tidak larut dalam toluena (Ginting. 2010).

% Bahan Hilang =�W1

3.3.5.5. Analisis densitas poliuretan

Poliuretan yang diperoleh diuji rapat masanya dengan cara menghitung

volume sampel yaitu panjang x lebar x tinggi, serta mengukur berat dengan

penimbangan (Vishu Shah, 2007).

Densitas (ρ) = � �

Dimana : m = berat poliuretan (gr)

v = volume poliuretan(cm3 atau ml)

3.3.5.6. Analisis dengan Spektrofotometer FT-IR

Masing-masing cuplikan yaitu minyak alpukat dan poliol minyak alpukat

dioleskan pada plat KBr hingga terbentuk lapisan tipis yang transparan. Untuk

sampel poliuretan yang berbentuk padatan dihaluskan dengan alu dan

lumpang kemudian dibuat menjadi pellet dengan KBr dan diukur spektrumnya

3.4 Bagan Penelitian

3.4.5. Pembuatan Poliuretan melalui Polimerisasi Difenil Metana 4,4

Diisosianat (MDI) dengan Poliol Hasil Hidroksilasi Minyak

Alpukat

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Ekstraksi dan Pemurnian Minyak Alpukat

Hasil ekstraksi minyak alpukat dari buah alpukat menggunakan pelarut n-heksana

diperoleh kadar minyak sebesar 46,5138%. Minyak alpukat hasil ekstraksi

kemudian dilakukan proses pemucatan (Bleaching) menggunakan bleaching eart

dan penghilangan getah (degumming) menggunakan Asam Posfat. Hasil analisis

minyak yang diperoleh antara lain : kadar air 0,06 % bilangan iodin 84,13.

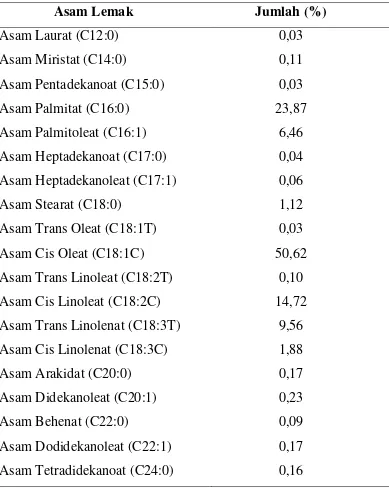

4.1.2. Hasil Kromatogtam Komposisi Asam Lemak Minyak Alpukat Hasil analisis kromatografi gas menunjukkan kromatogram komposisi

asam-asam lemak utama dalam minyak alpukat yang digunakan dalam penelitian

ini. Komposisi asam lemak dari minyak alpukat beserta persentasenya dapat

Tabel 4.1. Komposisi Asam Lemak Minyak Alpukat Dari Buah Alpukat

Rusak

Komposisi asam lemak dari minyak alpukat yang berasal dari buah

alpukat rusak terdiri dari 19 asam lemak . Dimana terdapat asam lemak

dengan jumlah atom karbon ganjil hal ini dikarenakan terjadinya proses

dekarboksilasi pada biogenesis asam lemak yang menyebabkan pengurangan

atom karbon pada asam lemak. Tanda kurung didalam tabel menyatakan

Asam Lemak

Jumlah (%)

Asam Palmitat (C16:0)

23,87

Asam Palmitoleat (C16:1)

6,46

Asam Heptadekanoat (C17:0)

Asam Heptadekanoleat (C17:1)

0,04

0,06

Asam Stearat (C18:0)

1,12

Asam Trans Oleat (C18:1T)

0,03

Asam Cis Oleat (C18:1C)

50,62

Asam Trans Linoleat (C18:2T)

0,10

Asam Cis Linoleat (C18:2C)

14,72

Asam Trans Linolenat (C18:3T)

9,56

Asam Cis Linolenat (C18:3C)

1,88

Asam Arakidat (C20:0)

0,17

Asam Didekanoleat (C20:1)

0,23

Asam Behenat (C22:0)

0,09

Asam Dodidekanoleat (C22:1)

0,17

yang huruf terakhir menyatakan isomer geometri cis atau trans. Misalnya

C18:1T menyatakan jumah rantai karbon dari asam lemak, sedangkan 1T

menyatakan adanya satu ikatan rangkap dan isomer geometrinya berbentuk

trans.

4.1.3. Pembuatan Poliol dari Minyak Alpukat

Hidroksilasi terhadap minyak alpukat yang mana kandungan utamanya

merupakan asam lemak tak jenuh melalui reaksi epoksidasi yang diikuti

hidrolisis dengan cara mereaksikan minyak alpukat dengan asam performiat

menggunakan bantuan katalis H2SO4(p) pada suhu 40-45˚C kemudian

dihidrolisis dapat menghasilkan senyawa poliol. Hasil analisis bilangan iodin

yang diperoleh dari poliol hasil hidroksilasi adalah 6,26. Hasil analisis

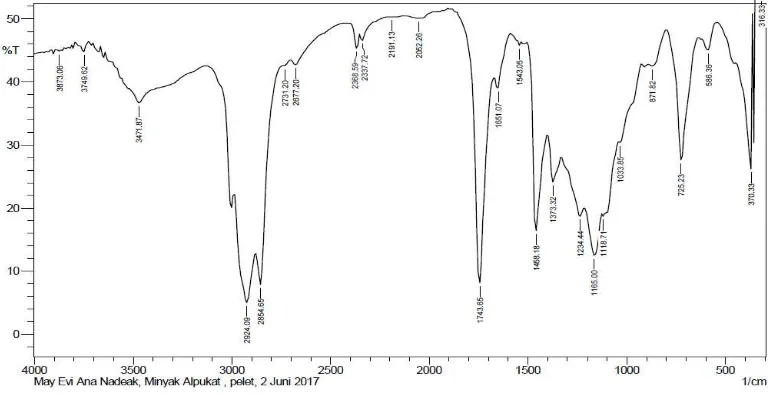

spektroskopi FT-IR dari poliol yang terbentuk memberikan spektrum dengan

puncak-puncak serapan pada daerah bilangan gelombang 3441 cm-1, 2924 cm

-1

, 2854 cm-1, 1728 cm-1, 1458 cm-1, 1188 cm-1, dan 725 cm-1seperti pada gambar 4.2 sedangkan bahan dasar minyak alpukat yang digunakan

memberikan spektrum puncak-puncak serapan pada daerah bilangan

gelombang 3471cm-1, 2921cm-1, 2854cm-1, 1743cm-1, 1651cm-1, 1458cm-1, 1373cm-1, 1165cm-1, dan 725cm-1 seperti pada gambar 4.1.

Gambar 4.2. Spektrum FT-IR Poliol Minyak Alpukat

4.1.4. Pembuatan Poliuretan

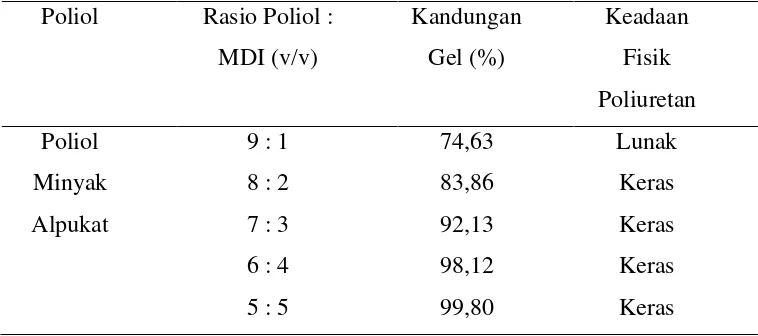

Pembentukan poliuretan dari hasil polimerisasi menggunakan monomer

(poliol minyak alpukat) dengan Difenil Metana 4,4 Diisosianat menggunakan

berbagai rasio pencampuran antara poliol minyak alpukat dengan MDI

sehingga diperoleh poliuretan. Hasil analisis keadaan fisik dan nilai

kandungan gel seperti pada tabel 4.2.Gambar masing-masing poliuretan yang

terbentuk tertera pada lampiran 4.

Tabel 4.2.Karakteristik Poliuretan Hasil Polimerisasi Minyak Alpukat dengan

4.1.5. Hasil Analisis Spektroskopi FT-IR Poliuretan

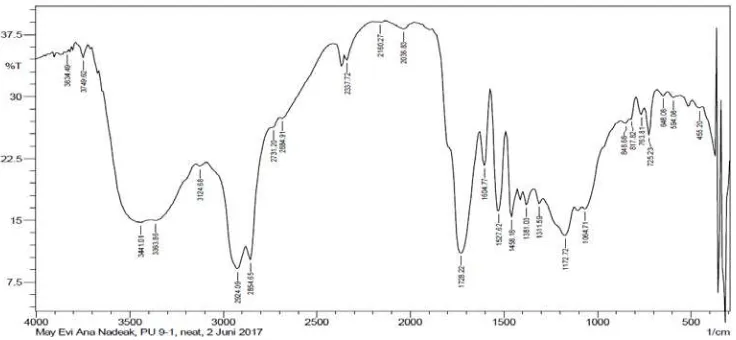

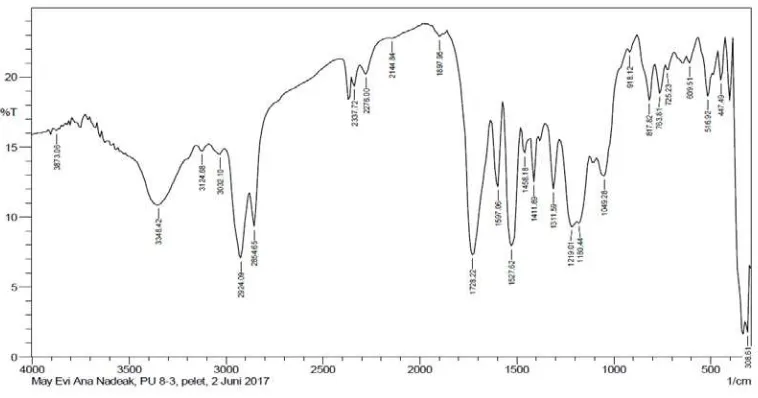

4.1.5.1. Spektrum FT-IR Poliuretan Hasil Polimerisasi Poliol Minyak Alpukat dengan MDI pada Rasio 9:1 (v/v).

Hasil sintesis poliuretan dari polimerisasi poliol minyak alpukat : MDI = 9:1

(v/v) pada suhu 40-45˚C diperoleh poliuretan bentuk fisik lunak. Hasil analisis

spektroskopi FT-IR dari poliuretan memberikan spektrum dengan

puncak-puncak serapan pada daerah bilangan gelombang 3441cm-1, 3383cm-1, 2924-2854cm-1, 2279cm-1, 1721cm-1, 1527cm-1, 1458-1381cm-1, 1172cm-1 dan 725cm-1 seperti pada gambar 4.3.

Gambar 4.3. Spektrum FT-IR Poliuretan Hasil Polimerisasi Poliol/MDI =

9:1(v/v)

4.1.5.2. Spektrum FT-IR Poliuretan Hasil Polimerisasi Minyak Alpukat dengan MDI pada Rasio 8:2 (v/v).

Hasil sintesis poliuretan dari polimerisasi poliol minyak alpukat : MDI = 8:2

(v/v) pada suhu 40-45⁰C diperoleh poliuretan bentuk fisik padatan yang keras.

Hasil analisis spektroskopi FT-IR dari poliuretan memberikan spektrum

Gambar 4.4. Spektrum FT-IR Poliuretan Hasil Polimerisasi Poliol/MDI =

8:2(v/v)

4.1.5.3. Spektrum FT-IR Poliuretan Hasil Polimerisasi Poliol Minyak Alpukat dengan Metilen Difenil Diisosianat pada Rasio 7:3 (v/v). Hasil sintesis poliuretan dari polimerisasi poliol minyak alpukat : MDI = 7:3

(v/v) pada suhu 40-45⁰C diperoleh poliuretan bentuk fisik padatan yang keras.

Hasil analisis spektroskopi FT-IR dari poliuretan memberikan spektrum

Gambar 4.5. Spektrum FT-IR Poliuretan Hasil Polimerisasi Poliol/MDI =

7:3(v/v)

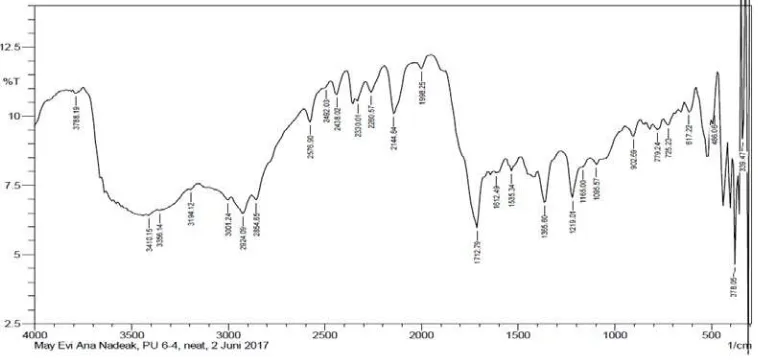

4.1.5.4. Spektrum FT-IR Poliuretan Hasil Polimerisasi Poliol Minyak Alpukat dengan Metilen Difenil Diisosianat pada Rasio 6:4 (v/v).

Hasil sintesis poliuretan dari polimerisasi poliol minyak alpukat : MDI = 6:4

(v/v) pada suhu 40-45˚C diperoleh poliuretan bentuk fisik padatan yang keras.

Hasil analisis spektroskopi FT-IR dari poliuretan memberikan spektrum

dengan puncak-puncak serapan pada daerah bilangan gelombang 3410cm

-1

,3356 cm-1, 2924-2854cm-1, 2260cm-1, 1712cm-1, 1535cm-1, 1510cm-1, 1365cm-1, 1165cm-1 dan 725cm-1 seperti pada gambar 4.6.

Gambar 4.6. Spektrum FT-IR Poliuretan Hasil Polimerisasi Poliol/MDI =

6:4(v/v)

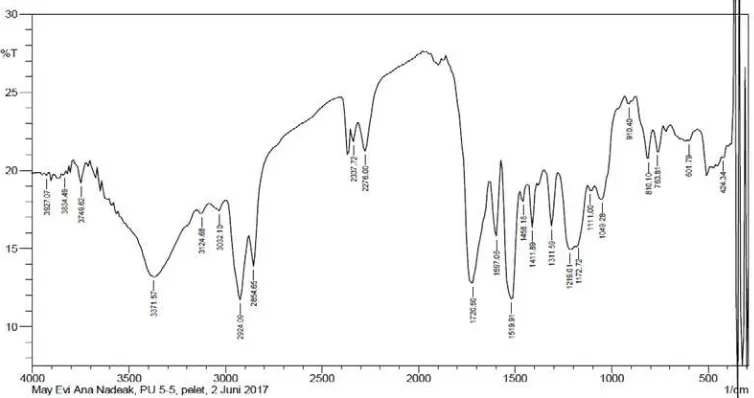

4.1.5.5. Spektrum FT-IR Poliuretan Hasil Polimerisasi Poliol Minyak Alpukat dengan Metilen Difenil Diisosianat pada Rasio 5:5 (v/v). Hasil sintesis poliuretan dari polimerisasi poliol minyak alpukat : MDI = 5:5

(v/v) pada suhu 40-45˚C diperoleh poliuretan bentuk fisik padatan yang keras.

Hasil analisis spektroskopi FT-IR dari poliuretan memberikan spektrum

Gambar 4.7. Spektrum FT-IR Poliuretan Hasil Polimerisasi Poliol/MDI =

5:5(v/v)

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pemurnian Minyak alpukat

Minyak alpukat yang diperoleh dari hasil ekstraksi dimurnikan melalui tahap

penghilangan getah (degumming) menggunakan asam fosfat yang bertujuan

untuk mengendapkan zat-zat getah/lendir (degumming) seperti senyawa

peptida, dilanjutkan penambahan bahan pemucat (bleaching eart) untuk

menghasilkan minyak yang lebih jernih karena zat warna yang ada pada

minyak telah diserap pada proses pemucatan oleh bleaching eart. Hasil

analisis kadar air yang diperoleh sebesar 0,06% yang menunjukkan bahwa

kandungan air dalam minyak alpukat tidak akan mengganggu jalannya reaksi

epoksidasi minyak alpukat diperoleh minyak yang memiliki warna hijau

kekuningan,dimana sebelumnya berwarna hijau.

4.2.2. Komposisi Asam Lemak

Dari table 4.1 dapat dilihat bahwa buah alpukat rusak memiliki komposisi

asam lemak tak jenuh yang dominan.diantara ketiga asam lemak tidak jenuh

(14,82%) dan asam linolenat (11,44%) hal ini menunjukkan bahwa kandungan

asam lemak yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pembuatan poliol.

4.2.3.Pembuatan Poliol Minyak Alpukat

Minyak alpukat yang diperoleh dari hasil pemurnian kemudian diepoksidasi

dengan asam performiat dengan menggunakan katalis H2SO4(p) yang direfluks

pada suhu 45˚C yang kemudian diikuti reaksi hidrolisa yang akan

menghasilkan senyawa poliol. Dalam pembentukan senyawa poliol tersebut

jika proses epoksidasi dan hidrolisis berjalan sempurna maka secara hipotesis

oleat (C18:1) yang terikat sebagai gliserida menghasilkan diol. Berdasarkan

hipotesis ini, maka reaksi epoksidasi antara minyak alpukat dengan asam

performiat yang diikuti hidrolisis untuk menghasilkan senyawa poliol dapat

Gambar 4.8. Reaksi Hidroksilasi Minyak Alpukat (Azmi, 2014).

Hasil analisis penentuan bilangan iodin dari poliol yang dilakukan adalah 6,26

sedangkan minyak alpukat sebesar 84,13 yang menunjukkan telah terjadinya

pemutusan ikatan π pada asam lemak tidak jenuh pada minyak alpukat. Hasil

Pemeriksaan melalui analisis spektroskopi FT-IR memberikan spektrum

dengan puncak-puncak vibrasi (Gambar 4.2). Pita serapan pada daerah

1membuktikan terjadinya pemutusan ikatan π (C

-H sp2dari -CH=CH-) pada asam lemak tidak jenuh. Pita serapan pada bilangan gelombang 1743cm-1 merupakan vibrasi gugus C=O. Bilangan gelombang 1373-1458cm-1 merupakan vibrasi tekuk C-H sp3. Pita serapan bilangan gelombang 725cm-1 merupakan vibrasi rantai hidrokarbon (CH2)nalkil rantai panjang.

4.2.4. Pembuatan Poliuretan

4.2.4.1. Perubahan Bentuk Fisik dari Poliuretan

Hasil pengamatan analisis secara visual menunjukkan bahwa poliuretan yang

dihasilkan dari polimerisasi antara poliol minyak alpukat dengan MDI

menghasilkan poliuretan yang berbentuk fisik padat keras.Selanjutnya dari

poliuretan yang terbentuk menggambarkan bahwa pola struktur hidrokarbon

dari poliol yang digunakan sangat berpengaruh terhadap bentuk poliuretan

yang dihasilkan.Secara hipotesa menggambarkan bahwa pada poliol minyak

alpukat polimerisasi hanya terjadi pada gugus hidroksil dari asam lemak tidak

jenuh yang terikat sebagai trigliserida.Reaksi yang terjadi terhadap poliol

dengan MDI secara hipotesa dapat digambarkan seperti pada gambar 4.9

Gambar 4.9. Reaksi Polimerisasi Poliol dengan Difenil Metana 4,4

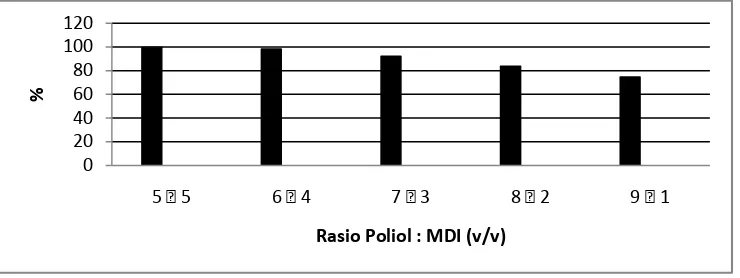

4.2.4.2. Kandungan Gel Poliuretan

Poliuretan hasil polimerisasi senyawa poliol dari minyak alpukat dengan MDI

selain mempunyai bentuk fisik yang berbeda juga memberikan kandungan gel

yang berbeda yang menunjukkan adanya ikatan silang , jaringan tiga dimensi

yang berbeda yang sukar larut dalam pelarut-pelarut organik. Dari bahan yang

digunakan ternyata dari rasio poliol : MDI = 9:1 hingga 5:5 (v/v)

menunjukkan kenaikan kandungan gel dari masing-masing poliuretan yang

dihasilkan seperti pada gambar 4.10. Hal ini karena pada reaksi polimerisasi

poliol dengan MDI secara stoikiometri dihasilkan poliuretan derajat

polimerisasi (Dp) yang rendah disebabkan banyaknya gugus –OH dari

monomer poliol yang bebas tidak ikut bereaksi, disebabkan MDI yang

digunakan masih terbatas. Dengan naiknya rasio MDI yang digunakan pada

polimerisasi poliol dengan MDI kandungan gel dari poliuretan yang terbentuk

semakin tinggi disebabkan gugus –OH dari poliol semakin sempurna

membentuk jaringan poliuretan.Tujuan dilakukannya analisis kandungan gel

yaitu untuk mengetahui derajat ikatan silang. Gel merupakan suatu padatan

yang terdiri dari paling sedikit dua komponen yang telah membentuk ikatan

silang yang tidak dapat terlarut (insoluble). Untuk itu semakin tinggi nilai

kandungan gel, maka poliuretan yang terbentuk semakin sukar larut dalam

pelarut organik seperti benzena, toluena, aseton atau pelarut lainnya dan

ketahanannya akan semakin tinggi.

Gambar 4.10. Grafik Nilai Kandungan Gel Poliuretan Hasil Polimerisasi

Poliol : MDI Dalam Berbagai Rasio. 0

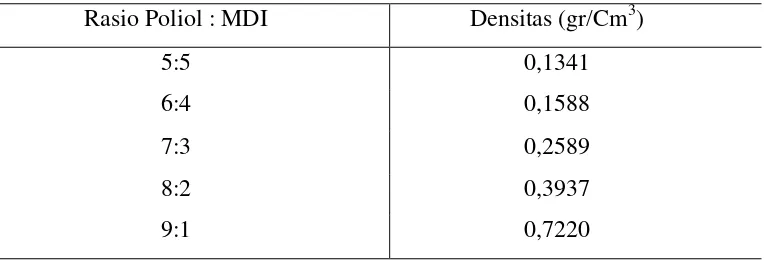

4.2.4.3. Densitas Poliuretan

Poliuretan hasil sintesis dari hidroksilasi minyak alpukat dengan isosianat

disamping memiliki benuk poliuretan yang berbeda juga memberikan nilai

densitas yang berbeda yang menunjukan bahwa dari rasio polol : MDI = 9:1

(v/v) hingga rasio 5:5 (v/v) menunjukan penurunan densitas. Terjadinya

penurunan nilai densitas dengan bertambahnya MDI yang digunakan

disebabkan poliuretan yang terbentuk volumenya semakin mengembang dan

beratnya semakin ringan.Analisa untuk penentuan nilai densitas dilakukan

untuk mengetahui volume suatu poliuretan semakin besar maka semakin

ringan poliuretan yang dihasilkan.

Tabel 4.3 Densitas Poliuretan hasil sintesis dari poliol minyak alpukat dengan

MDI dengan berbagai rasio

Rasio Poliol : MDI Densitas (gr/Cm3)

4.2.4.4. Spektrum Hasil Analisis Spektrtoskopi FT-IR. a. Poliuretan rasio poliol : MDI = 9:1 (v/v).

Hasil karakterisasi terhadap poliuretan hasil sintesis melalui spektrofotometer

FT-IR dari bahan dasar poliol : MDI pada rasio 9 : 1 (v/v) menghasilkan

spektrum Gambar 4.3. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang 3363 cm

-1

yang merupakan vibrasi ulur (stretching) N-H yang tumpang tindih dengan

vibrasi ulur (stretching) untuk gugus OH dan didukung oleh pita serapan pada

serapan pada daerah bilangan gelombang 1458 - 1381cm-1 yang merupakan vibrasi tekuk (bending) C-H sp3. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang 2279cm-1 merupakan vibrasi ikatan –N=C=O. Puncak pada daerah bilangan gelombang 1728cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) untuk C=O. Puncak pada daerah bilangan gelombang 1604cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) untuk C=C aromatik. Puncak pada daerah bilangan

gelombang 1172cm-1 merupakan vibrasi untuk C-O-C. Pita Serapan pada daerah bilangan gelombang 725cm-1 merupakan vibrasi untuk -(CH2)n- yang

mana merupakan rantai hidrokarbon alkil rantai panjang (hydrocarbon long

chain band). Puncak serapan OH yang tampak pada bilangan gelombang

3441cm-1 menunjukkan masih adanya poliol yang belum habis bereaksi antara reaksi MDI dengan poliol disebabkan karena jumlah poliol yang digunakan

lebih banyak rasio gugus hidroksilnya dari gugus isosianat yang tersedia.

b. Poliuretan rasio poliol : MDI = 8:2 (v/v).

Hasil karakterisasi terhadap poliuretan hasil sintesis melalui spektrofotometer

FT-IR dari bahan dasar poliol : MDI pada rasio 8 : 2 (v/v) menghasilkan

spektrum Gambar 4.4. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang 3348 cm

-1

yang merupakan vibrasi ulur (stretching) N-H yang tumpang tindih dengan

vibrasi ulur (stretching) untuk gugus OH dan didukung oleh pita serapan pada

daerah bilangan gelombang 1527cm-1 yang merupakan vibrasi tekuk (bending) N-H. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang 2924 – 2854

cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) C-H sp3 yang didukung oleh pita serapan pada daerah bilangan gelombang 1458 - 1411cm-1 yang merupakan vibrasi tekuk (bending) C-H sp3. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang 2276cm-1 merupakan vibrasi ikatan –N=C=O. Puncak pada daerah bilangan gelombang 1728cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) untuk C=O. Puncak pada daerah bilangan gelombang 1597cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) untuk C=C aromatik. Puncak pada daerah bilangan

mana merupakan rantai hidrokarbon alkil rantai panjang (hydrocarbon long

chain band).

c. Poliuretan rasio poliol : MDI = 7:3 (v/v).

Hasil karakterisasi terhadap poliuretan hasil sintesis melalui spektrofotometer

FT-IR dari bahan dasar poliol : MDI pada rasio 7 :3 (v/v) menghasilkan

spektrum seperti gambar 4.5. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang

3348 cm-1 yang merupakan vibrasi ulur (stretching) N-H yang tumpang tindih dengan vibrasi ulur (stretching) untuk gugus OH dan didukung oleh pita

serapan pada daerah bilangan gelombang 1527cm-1 yang merupakan vibrasi tekuk (bending) N-H. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang 2924 –

2854 cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) C-H sp3 yang didukung oleh pita serapan pada daerah bilangan gelombang 1458 - 1381cm-1 yang merupakan vibrasi tekuk (bending) C-H sp3. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang 2337cm-1 merupakan vibrasi ikatan –N=C=O. Puncak pada daerah bilangan gelombang 1728cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) untuk C=O. Puncak pada daerah bilangan gelombang 1597cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) untuk C=C aromatik. Puncak pada daerah

bilangan gelombang 1172cm-1 merupakan vibrasi untuk C-O-C. Pita Serapan pada daerah bilangan gelombang 722cm-1 merupakan vibrasi untuk -(CH2)n-

yang mana merupakan rantai hidrokarbon alkil rantai panjang (hydrocarbon

long chain band).

d. Poliuretan rasio poliol : MDI = 6:4 (v/v).

Hasil karakterisasi terhadap poliuretan hasil sintesis melalui spektrofotometer

FT-IR dari bahan dasar poliol : MDI pada rasio 6 : 4 (v/v) menghasilkan

spektrum seperti pada gambar 4.6. Pita serapan pada daerah bilangan

gelombang 3356 cm-1 yang merupakan vibrasi ulur (stretching) N-H yang tumpang tindih dengan vibrasi ulur (stretching) untuk gugus OH dan

gelombang 2924 – 2854cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) C-H sp3 yang didukung oleh pita serapan pada daerah bilangan gelombang 1365cm-1 yang merupakan vibrasi tekuk (bending) C-H sp3. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang 2276cm-1 merupakan vibrasi ikatan –N=C=O. Puncak pada daerah bilangan gelombang 1712cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) untuk C=O. Puncak pada daerah bilangan gelombang 1612cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) untuk C=C aromatik. Puncak pada daerah

bilangan gelombang 1165cm-1 merupakan vibrasi untuk C-O-C. Pita Serapan pada daerah bilangan gelombang 725cm-1 merupakan vibrasi untuk -(CH2)n-

yang mana merupakan rantai hidrokarbon alkil rantai panjang (hydrocarbon

long chain band).

e. Poliuretan rasio poliol : MDI = 5:5 (v/v).

Hasil karakterisasi terhadap poliuretan hasil sintesis melalui spektrofotometer

FT-IR dari bahan dasar poliol : MDI pada rasio 5 : 5 (v/v) menghasilkan

spektrum seperti pada gambar 4.7. Pita serapan pada daerah bilangan

gelombang 3371 cm-1 yang merupakan vibrasi ulur (stretching) N-H yang tumpang tindih dengan vibrasi ulur (stretching) untuk gugus OH dan

didukung oleh pita serapan pada daerah bilangan gelombang 1519cm-1 yang merupakan vibrasi tekuk (bending) N-H. Pita serapan pada daerah bilangan

gelombang 2924 – 2854 cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) C-H sp3 yang didukung oleh pita serapan pada daerah bilangan gelombang 1458 -

1411cm-1 yang merupakan vibrasi tekuk (bending) C-H sp3. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang 2276cm-1 merupakan vibrasi ikatan –N=C=O. Puncak pada daerah bilangan gelombang 1720cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) untuk C=O. Puncak pada daerah bilangan gelombang 1597cm-1 merupakan vibrasi ulur (stretching) untuk C=C aromatik. Puncak pada daerah

bilangan gelombang 1172cm-1 merupakan vibrasi untuk C-O-C. Pita Serapan pada daerah bilangan gelombang 763cm-1 merupakan vibrasi untuk -(CH2)n-

yang mana merupakan rantai hidrokarbon alkil rantai panjang (hydrocarbon

Hasil Spektrum FT-IR pada setiap perbandingan umumnya menunjukkan

kesamaan yaitu terbentuknya gugus uretan yang tampak pada bilangan

gelombang 3100 – 3500 cm-1 (vibrasi ulur /stretching N-H), 1700 – 1750 cm-1 (vibrasi ulur / stretching), dan 1000 – 1300 cm-1 (vibrasi ulur /stretching C-O-C).terlihat perbedaan antara poliuretan yang terbentuk dengan FT-IR pada

poliuretan murni yaitu pada lampiran 5 hal ini dikarenakan minyak alpukat

yang digunakan sebagai sumber poliol tidak dipisahkan untuk diambil asam

lemak tunggalnya melainkan masih terdapat beberapa asam lemak

dididalamnya. Untuk rasio pencampuran poliol : MDI dari perbandingan 4 : 6

hingga 1 : 9 tidak dilakukan karena apabila MDI yang digunakan berlebih,

isosianat yang belum bereaksi akan bereaksi terhadap gugus –OH dari H2O

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Minyak alpukat yang bersumber dari buah alpukat yang rusak yang

diperoleh dapat diepoksidasi dengan asam performiat dengan

menggunakan katalis asam sulfat yang diikuti reaksi hidrolisis untuk

menghasilkan senyawa poliol yang selanjutnya direaksikan dengan

Difenil Metana 4,4 Diisosianat (MDI) dapat menghasilkan senyawa

poliuretan.

2. Hasil polimerisasi poliol minyak alpukat dengan Difenil Metana 4,4

Diisosianat (MDI) menghasilkan senyawa poliuretan, dimana poliuretan yang

terjadi pada rasio pencampuran poliol : MDI = 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 dan 5:5

diperoleh nilai kandungan gel yang berbeda. Nilai kandungan gel terbesar

dijumpai pada rasio poliol : MDI = 5:5 (v/v) sebesar 99,8% dan nilai densitas

terbesar dijumpai pada rasio poliol : MDI =9:1(v/v) sebesar 0,722 gr/cm3.

5.2. Saran

Diharapkan untuk peneliti berikutnya agar dapat mengembangkan lebih lanjut

penelitian ini dalam bentuk material poliuretan dengan senyawa poliol

lainnya, Demikian juga selanjutnya perlu dilakukan analisis SEM, kekuatan