Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

Received, Feb, 2017 Revised, Aprl, 2017 Accepted, May, 2017

PARTISIPASI POLITIK DIFABEL DI 2 KOTA

Rachmad Gustomy

Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Abstrak: Partisipasi politik bukan hanya soal pemilu (turn out voter), namun pengertian lebih luas sebagai keterlibatan dalam perubahan kebijakan. Penelitian ini ditujukan untuk menemukan peta partisipasi politik kelompok difabel dalam 5 bentuk; pemilu, organisasi, contacting, lobby dan violance. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan pola partisipasi kelompok difabel agar nantinya dapat digunakan basis penguatan kapasitas untuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei di 2 kota di Jawa Timur, yaitu di Kota Malang dan Kota Mojokerto. Survei dilakukan dengan mengambil sampling 56 responden di semua kota. Dari Penelitian ini disimpulkan ada berbedaan antara kesadaran dan tindakan dalam partisipasi politik kelompok difabel. Selain itu partisipasi politik kelompok difabel masih sangat terbatas sehingga tidak mampu mempengaruhi kebijakan publik.

Keywords: partisipasi politik, lobi, aksi langsung, aktifitas pemilu, kontak langsung, pembangkangan.

1.

Latar Belakang

Penelitian ini mendudukkan praktik

partisipasi politik kembali pada substansinya, yang tidak hanya menempatkan pemilih (khususnya kelompok marjinal seperti difabel) yang hanya sekedar menjadi pendulang suara (turn out voters). Sehingga pentingnya penelitian ini adalah untuk menjawab bentuk partisipasi politik yang lebih substansial

daripada kecenderungan hanya memilih

belaka 1 . Selain itu, penelitian ini juga menjawab kecenderungan penelitian yang hanya melihat partisipasi dari kelompok-kelompok marjinal hanya sekedar menjadi obyek perebutan kekuasaan, bukan menjadi subyek dari proses perubahan kebijakan itu sendiri.

Di satu sisi yang lain, kelompok difabel adalah sebuah kelompok marjinal yang sangat

rentan, dalam bahasa yang sederhana

pengabaian terhadap mereka akan membuat mereka mati dengan sendirinya. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kelompok difabel ini juga terasing oleh struktur politik

kita, sehingga kemudian melahirkan

mentalitas-mentalitas inferior dikalangan

1

Sebagai contoh, lihat penelitian The Asia Foundation, 2013, Survei dasar terhadap pemahaman, persepsi dan praktik pemilih terkait dengan aspek pemili di enam target propinsi, Jakarta

difabel. Inilah kendala mendasar dari

kelompok difabel, dimana mereka sendiri pada konteks politik juga tidak mau memilih pemimpin yang difabel.

Pemetaan partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam rangka menyiapkan sebuah basis rujukan dalam pemberdayaan dan

penguatan kapasitas kelompok marjinal

difabel. Urgensi terpentingnya adalah agar penguatan partisipasi politik tidak lagi terjebak pada hiruk pikuk pencoblosan saja, namun seara substansial juga memberikan dorongan kepada komunitas ini untuk melakukan gerakan perubahan.

Kesadaran untuk memasukkan asumsi disabilitas dalam proses kebijakan publik sangat rendah, sehingga kualitas kebijakan masih jauh dari keberpihakan terhadap

sebagaian masyarakat yang mengalami

disabilitas. Ruang-ruang publik di banyak kota di Indonesia masih banyak tidak ramah terhadap aksesibilitas orang dengan disabilitas. Penyebab dari corak kebijakan yang seperti ini dikarenakan rendahnya sensitifitas pembuat

kebijakan terhadap persoalan-persoalan

kelompok difabel.

Dalam penelitian The Asia Foundation di 6 Propinsi pada pemilu 2014, tingkat partisipasi relatif seimbang antara yang tertarik dan tidak. Kelompok yang „tidak tertarik‟ (27%) dan „tidak tahu‟ (19%) cukup tinggi,

52 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

konpensasi‟ (38%). Namun kelompok difabel yang benar-benar didorong oleh sebuah kesadaran perlawanan masih relatif rendah, yaitu hanya 11% (Tertarik jika tanpa konpensasi, dan tidak tertarik jika ada konpensasi). Artinya, sebagai voter kelompok

difabel tidak bisa dibedakan dengan

masyarakat umumnya, belum menjadikan Pemilu sebagai instrumen perubahan.

Masih dalam penelitian yang sama, salah satu jawaban dari riset The Asia Foundation adalah gambaran inferioritas penyandang disabilitas didalam representasi politik. Jika

mereka diminta jawaban tentang „persepsi

mereka terhadap pemimpin difabel, temuan yang sangat mengejutkan menunjukkan bahwa 42% orang difabel juga tidak mau memilih

pemimpin yang difabel Sisanya 37%

menjawab memilih dan 21% menjawab tidak tahu. Data ini adalah gambaran bahwa ada

ketidakpercayaan terhadap wakil rakyat

penyandang disabilitas oleh penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana persepsi dan

aktifitas penyandang disabilitas dalam

partisipasi politik untuk memperjuangkan kepentingannya.

2.

Tinjauan Konseptual

Meminjam istilah Samuel P Huntington dan Joan M Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara, baik sebagai individu maupun komunitas, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan terkait kebijakan publik. Aktifitas ini dapat bisa dengan masuk saluran konvensional seperti menjadi anggota partai dan NGO, maupun kegiatan non-konvensional yang sifatnya spontan, sporadis, ilegal bahkan cara-cara pemaksaan2.

Melalui pengertian tersebut, maka

partisipasi politik dapat dipahami dalam dua model gerakan, yaitu: partisipasi yang muncul dari kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam kebijakan publik dan partisipasi yang digerakkan oleh kekuatan dominan untuk

2

Samuel P Huntington dan Joan M Nelson, 1976, No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries, Cambridge, Mass, Harvard University Press

terlibat dalam melegitimasi bentuk kekuasaan (mobilized political participation)3. Bentuk-bentuk partisipasi sukarela inilah yang lebih dekat dengan esensi dari partisipasi publik, yaitu keterlibatan yang „sepenuh hati‟ dalam mempengaruhi keputusan yang terkait dengan publik. Sedangkan sosialisasi, atau lebih tepatnya ajakan, untuk memilih dalam pemilu legislatif adalah salah satu bentuk mobilized political participation. Dari kerangka itu, maka dikembangkan peran-peran partisipasi politik ini dapat dikategorikan dalam lima bentuk sebagai berikut4:

1. Electoral Activity adalah kegiatan atau aktifitas yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pemilihan

umum. Dalam identifikasi ini

beberapa aktifitas partisipasi dapat

berupa, mengikuti kampanye,

memberikan sumbangan partai,

menjadi sukarelawan dan tentu saja ikut serta dalam pemilihan umum.

2. Lobbying adalah kegiatan-kegiatan baik individu maupun kelompok

dalam mempengaruhi proses

kebijakan publik dengan melakukan negosiasi dan menghubungi para pejabat pemerintahan dan politik. Kegiatan ini dilakukan agar kebijakan publik yang dibuat dapat berpihak terhadap kepentingan mereka atau kelompoknya.

3. Organizational Activity adalah

kertelibatan masyarakat kedalam

asosiasi masyarakat, baik organisasi sosial maupun organisasi politik. Kelompok-kelompok asosiasi inilah yang kemudian melakukan aktifitas-aktifitas agar kebijakan yang mereka buat dapat didesakkan dan menjadi agenda publik.

4. Contacting adalah aktifitas langsung warganegara dalam menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan

3

Huntington, Ibid

4

53 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

publik. Aktifitas ini dapat dilakukan

dengan mendatangi langsung,

mengirim surat pembaca, menelepon pejabat, menandatangi petisi dan

semacamnya yang tujuannya

mempengaruhi kebijakan.

5. Violence adalah cara-cara yang menggunakan tekanan dan pemaksaan

untuk mempengaruhi kebijakan

publik. Cara-cara ini dapat dilihat dengan vandalisme, demonstrasi dan atau ancaman-ancaman yang ditujukan untuk melakukan perubahan secara langsung.

3.

Metode Penelitian

Agar dapat memetakan partisipasi politik difabel di dua kota yang berbeda, riset ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pencarian data melalui survei yang dilakukan adalah dengan mengambil sampel kelompok difabel. Pendekatan ini dipilih untuk bisa memahami fenomena permukaan secara luas dari partisipasi politik kelompok difabel khususnya di 2 kota di Jawa Timur. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.

Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan survei di 2 kota, Kota Mojokerto dan Kota Malang, yang mengambil sampling kelompok difabel. Pencarian narasumber dilakukan dengan snowball mengingat karena jumlah penyandang disabilitas yang tidak jelas jumlah populasinya karena tidak ada data resmi. Jumlah responden di Kota malang sebanyak 34 orang (60%) sedangkan di Kota Mojokerto jumlah respondennya sebanyak 22

orang (39%). Proses wawancara juga

dilakukan dengan metode Snow Ball, yang mana responden diketahui dari informasi responden lain. Kelemahan dan kelebihan metode pencarian data tersebut yang kemudian mewarnai proses data diperoleh.

Jika dilihat dari jenis kelamin responden, sebaran jenis kelamin responden termasuk merata. Perbedaan jumlah responden laki-laki

dan perempuan tidak jauh berbeda, responden laki-laki berjumlah 29 orang (52%) dan responden perempuan 27 orang (48%). Dari data ini, kita bisa memastikan bahwa representasi jenis kelamin sudah terwakili dari pendapat-pendapat yang disampaikan dalam

penelitian ini. Sedangkan persebaran

responden jika dilihat dari jenis disabilitasnya, maka akan lebih didominasi oleh penyandang tuna daksa. Responden penyandang tuna daksa paling mudah di temukan (40 responden), hal ini karena keterbatasan mobilitas yang menjadi masalah utama tuna daksa, biasanya dengan kendaraan roda tiga. Sedangkan responden tunanetra juga masih relatif mudah ditemui, karena biasanya mereka berkumpul di panti pijat, yang dapat diwakili oleh 11 responden. Persoalan tidak terwakilinya penyandang disabilitas lain, seperti tuna rungu dan tuna grahita, lebih disebabkan tidak mudahnya diidentifikasi oleh peneliti atau memang

disembunyikan keluarganya. Namun

demikian, meskipun memiliki kelemahan ini pendapat yang diajukan sudah relatif mewakili kepentingan penyandang disabilitas.

4.

Hasil dan Pembahasan

4.1.Aktivitas dalam Pemilu

Aktifitas dalam pemilu dianggap penting,

karena melalui pemilu diharapkan isu

disabilitas dapat teradvokasi secara politik oleh pemimpin yang telah dipilih. Responden menyatakan hal yang sama bahwa pemilu itu penting dengan ditunjukkannya penggunaan hak suara dalam pemilihan yang tinggi. Dalam Pemilu 2014, 87% persen difabel menyatakan menggunakan hak pilihnya, selebihnya 13% tidak menggunakan hak suaranya (lihat Gambar 1). Jumlah ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi Pemilu secara masif terhadap masyarakat, khususnya bagi para penyandang disabilitas.

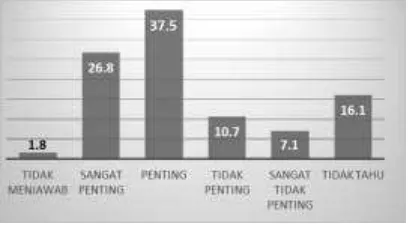

Mayoritas penyandang disabilitas

menganggap bahwa Pemilu merupakan sarana

penting untuk mewujudkan kepentingan

54 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

„sangat tidak penting‟ (lihat Gambar 2). Responden yang masih menyatakan bahwa Pemilu masih dianggap tidak penting dan sangat tidak penting, kemungkinan besar salah satunya karena tidak puas dengan output dari pemilu.

Gambar 1. Penggunaan Hak Suara Pemilu 2014

Gambar 2. pendapat pentingnya pemilu untuk kepentingan difabel

Hal ini terlihat dari penilaian mereka yang buruk terhadap wakil rakyat yang terpilih dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Sebagian besar menyatakan pesimisme

mereka, yang ditunjukkan dengan 32,1%

responden menyatakan „tidak terwakili‟,

bahkan sebanyak 23,2% merasa „sangat tidak terwakili‟. Meskipun demikian, beberapa responden masih merespon positif, yakni sebanyak 21,4%responden merasa „terwakili‟,

dan 7,1% merasa „sangat terwakili‟

kepentingannya (lihat Gambar 3). Hal ini

diperkuat dengan lemahnya keyakinan

responden kepada wakil rakyat yang

dipilihnya. Hampir separuh responden 44,6% menyatakan „tidak yakin‟, bahkan 26,8 % mengatakan „sangat tidak yakin‟. Sedangkan responden yang masih optimis dengan kinerja calon legislaif cukup minim, yakni sebanyak

10,7% menyatakan „yakin‟ dan 3,6%

menyatakan „sangat yakin‟ (perhatikan Gambar 4). Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih sangat minimal sekali dampak kebijakan publik atau keperpihakan yang dirasakan bagi para penyandang disabilitas oleh para pejabat politik. Dimana saja memang ada persoalan dalam representasi kelompok kurang beruntung (disanvatage people) dalam lembaga pemerintahan5.

Gambar 3. pendapat tentang keterwakilan kepentingan difabel

Gambar 4. keyakinan terhadap calon legislatif akan pemenuhan janjinya

4.2.Aktivitas Organisasi (Organizational Activity)

Wujud partisipasi politik yang bisa

memastikan manifestasi kepentingan

kelompok penyandang disabilitas dalam

kebijakan pemerintahan adalah dengan

aktivitas organisasi. Setidaknya ada tiga

bentuk organisasi yang biasa diikuti

penyandang disabilitas, yaitu: Organisasi

5

55 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

Lingkungan, Organisasi Masyarakat dan

Organisasi Politik. Dalam konteks

berorganisasi, hampir semua setuju pentingnya ikut organisasi. Sebanyak 60,7% ‘sangat

setuju‟ dan 35,7% ‘setuju‟ terhadap pentingnya organisasi. Sedangkan sisanya, masing-masing 1,8%, berpendapat „kurang

setuju‟ dan „tidak setuju‟ (perhatikan Gambar

5). Dari data ini dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar dalam melakukan partisipasi politik berupa keikutsertaan dalam organisasi.

Gambar 5. Pendapat kemudahan kepentingan difabel jika ikut organisasi

Salah satu keaktifan dalam organisasi yang dapat diikuti adalah organisasi dalam level lingkungan seperti di RT, Komunitas Kampung, Pengajian atau komunitas skala lokal lainnya. Sebagian besar penyandang

disabilitas yang menjadi narasumber

menyebutkan bahwa mereka cukup aktif dalam organisasi di lingkungannya. Sebanyak

42,9% responden yang mengatakan „aktif‟ dan

10,7% responden yang mengatakan „sangat

aktif‟ dalam organisasi di kampungnya.

Sebagian kecil lainnya, yaitu 35,7% responden mengatakan bahwa mereka „jarang aktif‟ dan 10,7% responden lainnya mengatakan „tidak

pernah aktif‟ dalam organisasi di

lingkungannya. (lihat Gambar 6).

Namun jika kita perdalam tingkat keterlibatan

dari penyandang disabilitas di dalam

organisasi di lingkungannya, akan terlihat bahwa mereka lebih banyak pasif menjadi anggota saja. Dari hasil survei ditunjukkan jika sebagian besar 66,1% responden menyatakan hanya „menjadi anggota‟ saja dalam organisasi di lingkungannya. Sedangkan hanya ada 17,9% responden saja yang menjadi pengurus di tingkat lingkungan RT/RW, dan 14,3%

responden lainnya mengaku „pernah menjadi pengurus‟ (lihat Gambar 7). Hal ini menunjukkan aktifitas mereka dilingkungan belum maksimal dalam memainkan peran sebagai motivator di lingkungannya.

Gambar 6: Aktivitas berorganisasi Lingkungan RT/RW

Gambar 7. Keterlibatan jadi pengurus di organisasi tempat tinggal

Aktifitas kegiatan di organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) semakin menurun dibanding aktifitas di organisasi lingkungan. Dalam keterlibatan kegiatan dengan LSM, sebanyak 44,6% responden mengatakan „tidak ikut‟ dan 16,1%

responden menyatakan „pernah ikut‟ kegiatan

Ormas atau LSM. Hanya sekitar 37,5% responden menyatakan masih „ikut aktif‟ dalam kegiatan Ormas (lihat Gambar 8). Namun sayangnya, sebagian besar Organisasi Kemasyarakatan yang mereka ikuti adalah bergerak di isu disabilitas. Sebanyak 80,4%

responden hanya mengikuti kegiatan

„organisasi difabel‟, sedangkan sisanya 12,5%

56 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

selebihnya sebanyak 1,8% menyatakan juga ikut organisasi lainnya (lihat Gambar 9). Hal ini menunjukan gambaran ekslusifitas kegiatan organisasi mereka, yang belum maksimal

membangun jaringan diluar kelompok

penyandang disabilitas.

Gambar 8:. keterlibatan dalam organisasi kemasyarakat

Gambar 9. jenis organisasi kemasyarakat yg rutin diikuti

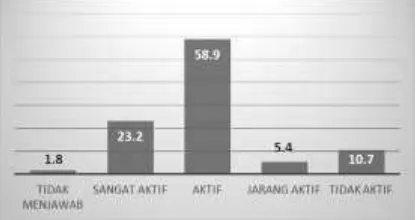

Namun yang patut disyukuri, aktifitas

kelompok difabel dalam ormas yang

diikutinya cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data survey terhadap responden penyandang disabilitas yang mengikuti ormas, yakni 58,9% responden mengatakan „aktif‟, begitupula 23,2% responden mengatakan

„sangat aktif‟ dalam kegiatan organisasi. Hanya sisa 10,7% yang mengatakan „tidak aktif‟, dan 5,4 % lainnya mengatakan „jarang aktif‟ (lihat Gambar 10). Dari data ini dapat

disimpulkan bahwa kelompok difabel

sebenarnya memiliki semangat dan potensi gerakan yang luar biasa, namun perlu penguatan jaringan untuk membuatnya lebih efektif.

Gambar 10. keaktifan dalam organisasi kemasyarakat yg diikuti

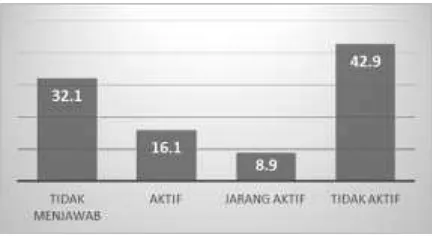

Dalam konteks organisasi politik, para responden menyadari pentingnya peran partai politik, meskipun mereka sebagian besar tidak menjadi anggota partai atau aktif dalam kegiatan partai politik. Menurut responden, mayoritas berpendapat bahwa keikutsertaan dalam partai politik dianggap sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan 53,6% responden

yang mengatakan „perlu‟ dan 21,4%

responden yang mengatakan „sangat perlu‟ untuk ikut partai politik. Sedangkan, hanya 16,1% yang menyatakan „tidak perlu‟ dan 1,8% pendapat yang mengatakan „kurang perlu‟ (lihat Gambar 11). Namun urgensi partai ini berbanding terbalik dengan fakta keikutsertaan mereka dalam partai politik. Sebanyak 89,3% mengatakan „tidak ikut‟ partai politik, sedangkan yang menyatakan

„ikut‟ dan „pernah ikut‟ masing-masing 5,4% responden (lihat Gambar 12). Hal senada dijumpai pada keterlibatan mereka dalam kegiatan partai politik yang relatif kecil. Sebagian besar 42,9% responden yang menayatakan „tidak aktif‟, dan 8,9% yang lain menyatakan „jarang aktif‟. Sedangkan hanya 16,1% responden yang menyatakan aktif dalam keterlibatan kegiatan partai (lihat Gambar 13). Fakta ini disebabkan oleh dua kemungkinan, partai politik yang tidak responsif terhadap penyandang disabilitas atau penyandang disabilitasnya yang tidak agresif masuk partai6.

57 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

Gambar 11. pendapat perlunya ikut partai politik

Gambar 12. keikutsertaan jadi anggota parpol

Gambar 13. keaktifan saat ikut parpol tersebut

4.3.Aktivitas Membangun Komunikasi (Contacting)

Bentuk partisipasi politik lain yang diharapkan dari penyandang disabilitas adalah

berkomunikasi atau berkontak langsung

pemerintah. Dengan aktivitas tersebut, maka diharapkan pemerintah tahu benar apa yang

dibutuhkan oleh penyandang disabilitas

langsung dari penyandang disabilitasnya sendiri. Ada beragam bentuk bagaimana menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah, baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Bentuk langsung

misalnya adalah menyampaikan secara

langsung kepada pejabat terkait tentang

masalah-masalah penyandang disabilitas.

Sedangkan cara tidak langsung misalnya

adalah dengan instrumen media lain, seperti surat pembaca, kotak saran dan semacamnya.

Harapannya jika penyandang disabilitas

tergerak untuk menyampaikan pendapat secara

langsung maka pemerintah akan lebih

memahami kepentingan penyandang

disabilitas.

Dari kacamata penyandang disabilitas sendiri, sebenarnya menyampaikan pendapat secara langsung dianggap penting. Sebanyak 28,6%

responden yang meyakini bahwa

menyampaikan pendapat secara langsung itu

„sangat efektif‟ dan 42,9% responden yang

menyatakan „efektif‟. Artinya sebagian besar

(71,5%) meyakini efektivitas penyampaian pendapat secara langsung kepada pemerintah. Hanya sebagian kecil, 12,5% responden yang

menyatakan „kurang efektif‟ dan „tidak efektif‟

(lihat Gambar 14). Dengan temuan ini, maka dapat tergambarkan bahwa sebenarnya para

penyandang disabilitas sadar bahwa

menyampaikan pendapat secara langsung itu sangat penting kepada pemerintah, agar kebijakan yang dibuat pemerintah lebih berpihak kepada penyandang disabilitas.

Gambar 14. pendapat tentang keefektifan menyampaikan pendapat langsung

Namun, sekali lagi kesadaran mereka

berbanding terbalik dengan partisipasi

politiknya. Data dalam penelitian ini justru

menunjukkan bahwa kesadaran akan

pentingnya menyampaikan pendapat secara langsung kepada pemerintah tidak konsisten dengan praktiknya. Hanya sebagian dari

penyandang disabilitas yang pernah

58 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

mengatakan „tidak pernah‟ menyampaikan pendapat secara langsung kepada pemerintah (lihat Gambar 15). Dari sini terlihat selama ini

terdapat persoalan yang menghambat

aktualisasi penyampaian pendapat dari

penyandang disablitas.

Hanya sebagian kecil dari responden yang berani menyampaikan pendapat secara langsung, bahkan secara agresif mendatangi pejabat langsung (26,8% responden). Dari wawancara biasanya dilakukan dalam

bentuk-bentuk audiensi, khususnya bagi para

penyandang disabilitas yang aktif di dalam Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).

Sebagian kecil yang lain berani

menyampaikan usulan-usulan kepada

pemerintah ketika ada acara-acara yang kebetulan dihadiri pejabat. Sebanyak 12,5% responden mengaku pernah menyampaikan usulan kepada pejabat pemerintah yang kebetulan hadir dalam sebuah acara. Hanya 1

responden yang memiliki pengalaman

menyampaikan saran secara langsung, karena pernah menjadi tim sukses dari bupati, sehingga memiliki akses langsung. Sedangkan sebanyak 8,95% dari responden memanfaatkan media massa untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Namun sayangnya, 21,4% responden mengatakan takut atau tidak berani menyampaikan pendapat kepada pemerintah dengan beragam alasan (lihat Gambar 16).

Gambar 15. menyampaikan keluhan langsung ke pemerintah

Dari data diatas, dapat ditarik dua

benang merah penting tentang peran

penyampaian pendapat (contacting)

penyandang disabilitas terhadap pemangku

kebijakan. Pertama, meski menyadari

pentingnya contacting dengan pemerintah, namun ada hambatan terselubung mengapa mereka tidak melakukannya. Kedua,

Gambar 16. bentuk yang digunakan untuk menyampaikan keluhan ke pemerintah

hambatan partisipasi contacting, bisa

disebabkan ketidaktahuan, keenganan atau hambatan psikologis lainnya yang perlu segera diatasi. Dari data penelitian yang kami peroleh, belum jelas korelasi antara lemahnya contacting jika dihubungkan dengan variabel lain. Soal pendidikan, jenis disabilitas, jenis kelamin, pendapatan ternyata tidak berkorelasi dengan aktivitas contacting. Lebih aneh lagi, pengalaman organisasi, baik ormas difabel, lingkungan maupun organisasi politik masih tidak korelatif dengan aktivitas contacting. Dari sini, tentu ada pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian selanjutnya.

4.4. Kegiatan Lobbying

Bentuk partisipasi politik lain yang diharapkan mampu mengubah kebijakan-kebijakan publik untuk lebih berpihak bagi penyandang disabilitas adalah dengan lobby.

Pengertiannya adalah para penyandang

disabilitas, baik individu maupun kelompok membangun jaringan untuk mempengaruhi kebijakan. Hal ini menjadi penting, karena penyandang disabilitas tidak bisa membangun organisasi sendiri yang eksklusif, yang justru akan melemahkan perjuangan penyandang disabilitas. Semakin luas jaringan, secara teoritik tentu semakin baik bagi pencapaian tujuan advokasi kebijakan publik.

Semua penyandang disabilitas mengetahui benar pentingnya membuat jaringan lobby atau kerja sama dengan lembaga atau elit yang bisa mempengaruhi kebijakan. Sebanyak 62,5% responden menyatakan „sangat perlu‟ dan 33,9% responden lainnya menyatakan „perlu‟ membangun kerja sama (lihat Gambar 17). Tidak ada responden yang menyatakan tidak perlu membangun kerja sama. Ini artinya,

59 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

disabilitas, kerja sama dengan lembaga atau elit lain dianggap sangat penting.

Gambar 17. pendapat tentang perlunya kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan difabel

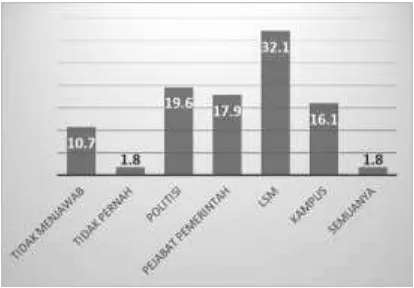

Menurut responden, kerja sama yang

dianggap paling efektif adalah dengan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diluar Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), kemudian dengan politisi, pejabat pemerintah dan terakhir dengan kampus. Sebanyak 32,1% responden menyatakan bahwa bekerjasama dengan LSM dianggap paling efektif, karena secara intensif melakukan advokasi dan pelatihan, meski tidak pernah memberikan bantuan langsung. Hal ini mereka rasakan selama ini menjadi mitra dari beberapa LSM

dalam memperjuangkan kepentingan

penyandang disabilitas. Sedangkan yang meyakini politisi sebagai mitra kerja sama yang baik sebanyak 19,6% responden. Dalam wawancara mereka menyebutkan bahwa lebih sering politisi memberikan bantuan langsung baik tunai maupun barang. Serupa dengan politisi, 17,9% responden mengatakan hal serupa tentang peran pemerintah, yang seringnya memberikan bantuan tunai, barang atau pelatihan (lihat Gambar 18). Sedangkan kelompok akademisi kampus lebih banyak hanya memberikan pelatihan-pelatihan saja, yang bagi sebagian tidak terlalu dibutuhkan

kecuali „uang transport‟-nya.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terkait partisipasi melalui lobby, sudah menjadi kesadaran bagi para penyandang disabilitas. Namun yang perlu menjadi catatan, proses aktivitas kerja sama yang diperlukan itu yang sifatnya jangka panjang dan intensif agar

membuahkan hasil7. Hal ini yang menjelaskan pentingnya membangun jaringan dengan LSM daripada Kampus. LSM, Pemerintah maupun

politisi, −dengan beragam kepentingannya−,

bisa menjadi mitra yang lebih jangka panjang, yang berbeda dengan Kampus yang hanya tentatif. Catatan lain dalam wawancara

informal, penyandang disabilitas masih

memaknai membangun kerja sama (lobby) adalah memberikan bantuan barang atau tunai. Meski tidak semua, maka pintu masuk yang paling penting dalam membangun kerja sama dengan kelompok penyandang disabilitas adalah membangun kesadarannya terlebih dahulu. Catatan ini tentu berharga untuk menjadi pemahaman jika ingin bekerjasama dengan penyandang disabilitas atau OPD.

Gambar 18. pendapat dengan siapa penggalangan kerjasama yang baik

4.5.Penggunaan Pemaksaan (Violence)

Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling mungkin mempengaruhi kebijakan

adalah tindakan aktif mempengaruhi

kebijakan, salah satunya dengan pemaksaan (violance). Pilihan tindakan yang dimaksud pemaksaan (violence) tidak selalu dimaknai dengan perusakan, namun tindakan untuk mendesak pemerintah memenuhi agenda

kebijakannya. Pada konteks ini, para

penyandang disabilitas perlu memahami benar

strategi penggunaan pemaksaan dalam

mengubah kebijakan, seperti boikot,

demonstrasi dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya.

7

60 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

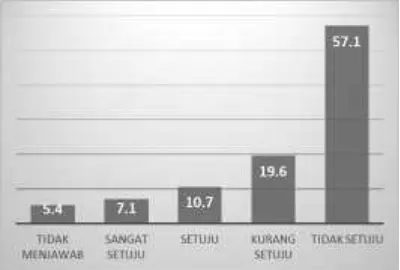

Pemaksaan atau tindakan memaksakan agenda kebijakan justru masih dianggap sebagai hal yang tidak baik bagi responden, namun dianggap efektif. Sebagian besar penyandang disabilitas masih melihat dari kacamata yang negatif terhadap tindakan pemaksaan dalam kebijakan. Hal ini terlihat dari 57,1% responden yang “tidak setuju” dengan aksi pemaksaan, dan 19,6% responden yang

“kurang setuju” dengan tindakan pemaksaan.

Namun, setidaknya ada 10,7% responden yang

„setuju‟ dan 6,3% responden yang „sangat

setuju‟ dengan penggunaan pemaksaan (lihat Gambar 19). Namun persepsi ketidaksetujuan penggunaan pemaksaan sedikit tidak konsisten jika dibandingkan dengan persepsi tentang efektivitas demonstrasi dalam mengubah

kebijakan. Sebanyak 37,5% responden

berpendapat bahwa demonstrasi adalah cara

yang „efektif‟, dan 7,1% responden lainnya

mengatakan „sangat efektif‟ mengubah

kebijakan. Sedangkan sebagian yang lain, yaitu 19,6% responden menilai bahwa

demonstrasi „kurang efektif‟ dan „tidak efektif‟

(lihat Gambar 20). Ketidak setujuan masih diwarnai dengan pemahaman dalam etika sosial bahwa mengambil tindakan pemaksaan adalah hal yang buruk, namun penilaian

efektiftasnya merujuk pada pengalaman

demonstrasi lainnya.

Gambar 19. setuju tidaknya tentang protes kebijakan dengan cara kekerasan

Namun sekali lagi, persepsi tentang

demonstrasi dengan partisipasi politiknya tidak konsisten bagi penyandang disabilitas. Faktanya 60,7% responden mengatakan „tidak pernah ikut‟ dalam demonstrasi, dan hanya

32,1% yang mengaku „pernah ikut

demosntrasi‟ (lihat Gambar 21). Padahal

mereka mengakui strategisnya aktifitas

demonstrasi dalam merubah kebijakan publik.

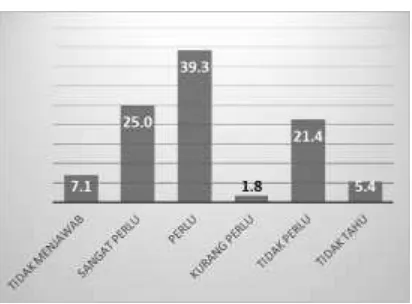

Sebanyak 25% responden menganggap

demonstrasi „sangat perlu‟, begitu juga dengan

39,3% responden lain menganggap

demonstrasi „perlu‟. Ini artinya, sebagian besar

dari penyandang disabilitas (64,3%)

menganggap bahwa melakukan demonstrasi

dapat memperjuangkan kepentingan

penyandang disabilitas. Meski demikian, masih ada sedikit responden 21,4% responden yang beranggapan bahwa demonstrasi itu

„tidak perlu‟ (lihat Gambar 22).

Gambar 20. pendapat efektifnya demo untuk merubah kebijakan

Gambar 21. keikutsertaan dalam demo

Dari wawancara informal ada beberapa alasan yang muncul mengapa mereka tidak ikut dalam demonstrasi. Pertama, karena tidak

mampu atau halangan fisik untuk

melakukannya. Kedua, karena tidak berani dan

menganggap demonstrasi adalah sebuah

61 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

mendorong atau mengajak mereka untuk

melakukan demonstrasi. Disatu sisi,

keikutsertaan mereka biasanya didorong oleh

kegiatan dan agenda dalam organisasi

penyandang disabilitas dalam menuntut

sebuah kebijakan.

Gambar 22. pendapat perlunya difabel demo untuk merubah kepentingan pemerintah

5.

Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka berikut lima kesimpulan yang dapat ditarik: Pertama, Mayoritas responden menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2014, karena mengaggap bahwa pemilu merupakan aktivitas

penting yang dapat mengakomodasi

kepentingan difabel. Namun mereka tidak percaya dengan politisi, karena menganggap

tidak terwakili secara politik dalam

mengakomodir kepentingan difabel. Jadi, partisipasi politik penyandang disabilitas cukup aktif dalam pemilu, akan tetapi ada ketidak percayaan terhadap wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan difabel.

Kedua, dalam aktifitas organisasi mayoritas dari responden sangat setuju bahwa organisasi

dapat memudahkan kepentingan politik

menjadi terwujud. Hal ini kemudian membuat mereka terlibat aktif mereka dalam kegiatan

lingkungan, meskipun jarang menjadi

pengurus. Namun dalam kegiatan organisasi

kemasyarakatan lainnya, seperti LSM,

mayoritas responden masih banyak belum terlibat. Kalaupun mereka terlibat mereka lebih tertarik pada kegiatan Ormas yang fokus

pada isu disabilitas. Sedangkan dalam

organisasi politik, semakin jarang penyandang

disabilitas yang ikut bergabung, meskipun menganggap penting. Dimungkinkan salah satu sebabnya adalah kurangnya aksesibilitas partai politik terhadap penyandang disabilitas. Ketiga, aktifitas membangun kontak dengan pemerintah, penyandang disabilitas sadar

bahwa menyampaikan pendapat secara

langsung kepada pemerintah itu penting, agar kebijakan yang dibuat pemerintah lebih berpihak kepada penyandang disabilitas. Akan tetapi permasalahannya adalah mayoritas responden justru tidak pernah mengatakan permasalahannya langsung pada pemerintah. Sehingga penyandang disabilitas masih belum bisa memanfaatkan ruang-ruang publik yang ada untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Jadi dalam indikator partisipasi politik ini dapat diketahui bahwa di satu sisi

mereka sadar pentingnya mengutarakan

pendapat, namun hambatan psikologis dan

ketidaktahuan mereka mengenai cara

menyampaikan menjadi kendala.

Keempat, Bentuk partisipasi politik lain yang diharapkan mampu mengubah kebijakan-kebijakan publik untuk lebih berpihak bagi penyandang disabilitas adalah dengan lobby

atau pembangun jaringan untuk

mempengaruhi kebijakan. Dalam

pengetahuannya, mayoritas responden

mengatakan setuju dengan hal tersebut, dan menganggap bahwa LSM merupakan mitra jaringan yang baik bagi para penyandang disabilitas.

Kelima, Salah satu bentuk dari partisipasi politik adalah pemaksaan, seperti demonstrasi. Responden menolak penggunaan cara ini

meskipun mereka sepakat dengan

demonstrasi. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka belum pernah melakukan demonstrasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

belum ada dorongan yang kuat dan

terkonsolidasi untuk membuat mereka

melakukan demonstrasi.

Daftar pustaka ditulis tanpa nomor bab. Semua rujukan pustaka yang digunakan ditulis

dalam daftar pustaka. Daftar pustaka

62 Cite this as:

Gustomy, Rachmat. Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 4(1): PP 51-62.

Daftar Pustaka

Afan Gaffar, Menampung (1997). Partisipasi Politik Rakyat, JSP Vol.1 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, Yogyakarta

Lisa Schur, Douglas Kruse and Peter Blanck. (2013). People with Disabilities: Sidelined or Mainstreamed?, Cambridge University Press, New York

Lisa Schur, Toward Inclusion. (2017). Political and Social participation of people with disabilities, dalam Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights, Peter Blanck, Eilionóir Flynn, Roudledge

Riddle, C. A. (2014). Disability & Justice: The Capabilities Approach in Practice. Lanham: Lexington Books/Rowman & Littlefield

Samuel P Huntington dan Joan M Nelson, No Easy Choice. (1976). Political Participation in Developing Countries, Cambridge, Mass, Harvard University Press

Shakespeare, Tom. (2006). Disability Rights and Wrongs. New York: Routledge

Shaminder K. Dhillon. (2009). Absent

Citizens: Disability Politics and Policy in Canada, University of Toronto Press