BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Obesitas merupakan keadaan patologis sebagai akibat dari konsumsi makanan yang jauh melebihi kebutuhannya sehingga terdapat penimbunan lemak yang berlebihan dari apa yang diperlukan untuk fungsi tubuh. Obesitas saat ini sudah menjadi masalah global. Prevalensinya meningkat tidak saja dinegara maju tapi juga di negara-negara berkembang. Obesitas pada anak sampai saat ini masih merupakan masalah yang kompleks. Penyebabnya multifaktorial sehingga menyulitkan penatalaksanaannya.

Obesitas pada anak beresiko tinggi menjadi obesitas pada masa dewasa dan berpotensi mengalami pelbagai penyebab sakit dan kematian dibidang kardiovaskuler dan diabetes militus. Obesitas jelas terjadi pada setiap umur, tetapi obesitas tampak paling sering pada satu tahun pertama, pada usia 5-6 tahun, dan selama remaja. Prevalensi obesitas pada anak-anak usia sekolah dasar secara berurutan dari yang tertinggi ialah Jakarta (25%), Semarang (24.3%), Medan (17.75%), Denpasar (11.7%), Surabaya (11.4%), Padang (7.1%), Manado (5.3%), Yogyakarta (4%) dan Solo (2.1%). Rata-rata prevalensi obesitas di sepuluh kota besar tersebut mencapai 12.2%.

Tekanan darah merupakan kekuatan yang diperlukan agar darah dapat mengalir dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua jaringan tubuh manusia. Darah yang mengalir ke seluruh tubuh berfungsi sebagai media pengangkut oksigen serta zat-zat lain yang diperlukan bagi kehidupan sel-sel tubuh. Apabila darah tidak mengalir ke tubuh akan kekurangan darah dan mengakibatkan kerusakan hingga kematian.

lebih dari persentil 95 menurut jenis kelamin, usia, dan tinggi badan. Hipertensi anak dibagi menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak jelas penyebabnya, meskipun demikian beberapa faktor dapat menimbulkan seperti faktor keturunan dan berat badan.

Hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang paling sering ditemukan pada anak dan kebanyakan kasus penyebabnya berhubungan dengan penyakit perenkim dan pembuluh darah ginjal. Peningkatan kegemukan dan obesitas pada anak di seluruh dunia ikut mendongkrak prevalensi hipertensi pada anak, terutama hipertensi primer.

Obesitas diketahui merupakan salah satu faktor yang meningkatkan resiko hipertensi primer pada anak. Oleh karena itu upaya menurunkan prevalensi kegemukan dan obesitas akan menurunkan prevalensi hipertensi pada anak secara tidak langsung. Hipertensi pada anak merupakan fenomena yang mencemaskan karena dapat menimbulkan kerusakan pada berbagai organ tubuh seperti ginjal, jantung, saraf mata, serta kelainan fungsi otak dan sebagainya (Masloman dkk, 2013).

1.2 TUJUAN 1.2.1 Tujuan Umum

Melaksanakan Proses Asuhan Gizi Terstandar pada pasien Anak Obesitas + Hipertensi II + Ensefalopati susp.

Tujuan Khusus

1. Menentukan status gizi pasien/klien dengan Obesitas + Hipertensi II + Ensefalopati susp.

2. Melakukan penapisan gizi (nutrition screening) pada pasien secara individu pada pasien Obesitas + Hipertensi II + Ensefalopati susp. di ruang Selincah 3. Melakukan pengkajian gizi (nutrition assessment) pasien dengan komplikasi

pasien Obesitas + Hipertensi II + Ensefalopati susp.

4. Melakukan diagnosis gizi (nutrition assessment) pasien dengan komplikasi pasien Obesitas + Hipertensi II + Ensefalopati susp.

5. Melaksanakan intervensi gizi pada pasien dengan komplikasi pasien Obesitas + Hipertensi II + Ensefalopati susp.

6. Melakukan edukasi gizi pada keluarga pasien dengan pasien Obesitas + Hipertensi II + Ensefalopati susp.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Obesitas

2.1.1 Pengertian

Obesitas didefinisikan sebagai kandungan lemak berlebih pada jaringan adiposa. Secara fisiologis, obesitas didefinisikan sebagai suatu keadaan dengan akumulasi lemak yang tidak normal atau berlebihan di jaringan adiposa sehingga dapat menggangu kesehatan (Sugondo, 2009). Obesitas terjadi jika dalam suatu periode waktu, lebih banyak kilokalori yang masuk melalui makanan daripada yang digunakan untuk menunjang kebutuhan energi tubuh, dengan kelebihan energi tersebut disimpan sebagai trigliserida di jaringan lemak (Sherwood, 2012)

2.1.2 Penyebab Obesitas

Menurut Fauci, et al., (2009), obesitas dapat disebabkan oleh peningkatan masukan energi, penurunan pengeluaran energi, atau kombinasi keduanya. Obesitas disebabkan oleh banyak faktor, antara lain genetik, lingkungan, psikis, kesehatan, obat-obatan, perkembangan dan aktivitas fisik (Sherwood, 2012)

a. Faktor Genetik

Selain faktor genetik pada keluarga, gaya hidup dan kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu dapat mendorong terjadinya obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan pengaruh sebesar 33% terhadap berat badan seseorang (Farida, 2009)

b. Faktor Lingkungan

c. Faktor Psikis

Banyak orang yang memberikan reaksi terhadap emosinya dengan makan. Salah satu bentuk gangguan emosi adalah persepsi diri yang negatif (Farida, 2009). Ada dua pola makan abnormal yang dapat menjadi penyebab obesitas, yaitu makan dalam jumlah sangat banyak dan makan pada malam hari (Shils, 2006).

d. Faktor Kesehatan

Terdapat beberapa kelainan kongenital dan kelainan neuroendokrin yang dapat menyebabkan obesitas, diantaranya Down Syndrome, Cushing Syndrome, kelainan hipotalamus, hipotiroid, dan polycystic ovary syndrome (Shils, 2006).

e. Faktor Obat-obatan

Obat-obatan merupakan sumber penyebab signifikan dari terjadinya overweight dan obesitas. Obat-obatan tersebut diantaranya adalah golongan steroid, antidiabetik, antihistamin, antihipertensi,

protease inhibitor (Shils, 2006). Penggunaan obat antidiabetes (insulin,

sulfonylurea, thiazolidinepines), glukokortikoid, agen psikotropik mood stabilizer (litihum), antidepresan (tricyclics, monoamine oxidase inhibitors, paroxetine, mirtazapine) dapat menimbulkan keinginan makan berlebihan sehingga menimbulkan obesitas (Fauci, et al., 2009).

f. Aktivitas Fisik

2.1.3 Patofisiologi Obesitas

Obesitas terjadi akibat ketidakseimbangan masukan dan keluaran kalori dari tubuh serta penurunan aktivitas fisik (sedentary life style) yang menyebabkan penumpukan lemak di sejumlah bagian tubuh (Rosen, 2008). Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pengontrolan nafsu makan dan tingkat kekenyangan seseorang diatus oleh mekanisme neural dan humoral (neurohumoral) yang dipengaruhi oleh genetik, nutrisi, lingkungan dan sosial psikologis. Pengaturan kesimbangan energi diperankan oleh hipotalamus melalui 3 proses fisiologis, yaitu pengendalian rasa lapar dan kenyang, mempengaruhi laju pengeluaran energi ini terjadi melalui sinyal-sinyal eferen (yang berpusat di hipotalamus) setelah mendapatkan sinyal eferen dari perifer (jaringan adiposa, usus dan jaringan otot).

Sinyal-sinyal tersebut bersifat anabolik (menigkatkan rasa lapar serta menurunkan pengeluaran energi) dan dapat pula bersifat katabolik (anoreksia, meningkatkan pengeluaran energi) dan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sinyal pendek dan sinyal panjang. Sinyal pendek mempengaruhi porsi makan dan waktu makan, serta berhubungan dengan faktor distensi lambung dan peptida gastrointestinal, yang diperankan oleh kolesistokini (CCK) sebagai stimulator dalam peningkatan rasa lapar. Sinyal panjang diperankan oleh fat-derived hormon leptin dan insulin yang mengatur penyimpanan dan kesimbangan energi (Sherwood, 2012).

penderita obesitas terjadi resistensi leptin, sehingga tingginya kadar leptin tidak menyebabkan penurunan nafsu makan (Jeffrey, 2009)

2.2 Hipertensi

2.2.1 Pengertian Hipertensi

Tekanan darah normal pada anak adalah tekanan darah sistolik (TDS) dan tekanan darah diastolik (TDD) di bawah persentil 90 berdasarkan jenis kelamin, usia dan tinggi badan. Definisi hipertensi pada anak dan remaja didasarkan pada distribusi normal tekanan darah pada anak sehat. Data National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), tekanan darah anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan persentil usia dan tinggi badan.

Hipertensi dinyatakan sebagai rerata TDS dan/atau TDD > persentil 95 menurut jenis kelamin, usia dan tinggi badan. Prahipertensi yaitu rerata TDS atau TDD > persentil 90 tetapi < persentil 95 merupakan, keadaan yang berisiko tinggi berkembang menjadi hipertensi. Terdapat istilah “white-coathypertension” yang merupakan keadaan penderita yang tekanan darahnya > persentil 95 pada pemeriksaan di klinik.

2.2.2 Etiologi

a. Hipertensi Primer

Hipertensi primer atau esensial merupakan hipertensi yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Meskipun demikian, beberapafaktor dapat diperkirakan berperan menimbulkan seperti faktor keturunan, berat badan, respons terhadap stres fisik dan psikologis, abnormalitas transpor kation pada membran sel, hipereaktivitas sistem saraf simpatis, resistensi insulin, dan respons terhadap masukan garam dan kalsium. Tekanan darah yang tinggi pada masa anak-anak merupakan faktor risiko hipertensi pada masa dewasa muda.

penyakit kardiovaskular. Obesitas, kolesterol lipoprotein densitas tinggi yang rendah, kadar trigliserida tinggi, dan hiperinsulinemia merupakan faktor risiko yang harus dievaluasi untuk berkembangnya suatu penyakit kardiovaskular.

b. Hipertensi sekunder

Hipertensi sekunder lebih sering terjadi pada anak-anak dibanding pada orang dewasa. Evaluasi yang lebih teliti diperlukan pada setiap anak untuk mencari penyebab hipertensi. Anak dengan hipertensi berat, anak dengan usia yang masih muda, serta anak remaja dengan gejala klinis sistemik disertai hipertensi harus dievaluasi lebih lanjut. Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang mengarahkan pada suatu kelainan sistemik yang mendasari hipertensi merupakan langkah pertama evaluasi anak dengan kenaikan tekanan darah yang menetap. Jadi, sangat penting untuk mencari gejala dan tanda klinis yang mengarah pada penyakit ginjal (hematuria nyata, edema, kelelahan), penyakit jantung (nyeri dada, dispneu, palpitasi), atau penyakit dari sistem organ lain (seperti kelainan endokrinologis, reumatologis). Riwayat penyakit dahulu diperlukan untuk mengungkap penyebab hipertensi.

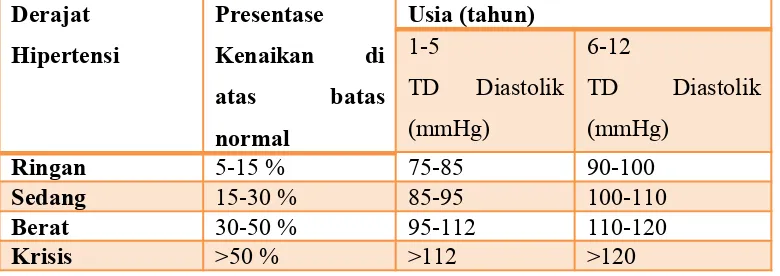

Tabel 2.1 Kriteria Derajat Hipertensi Berdasarkan Kenaikan Tekanan Diastolik Normal Sesuai dengan Usia

Derajat Hipertensi

Presentase Kenaikan di

atas batas

normal

Usia (tahun) 1-5

TD Diastolik (mmHg)

6-12

TD Diastolik (mmHg)

Ringan 5-15 % 75-85 90-100

Sedang 15-30 % 85-95 100-110

Berat 30-50 % 95-112 110-120

Krisis >50 % >112 >120

2.3.1 Pengertian

Ensefalopati hepatik merupakan sindrom neuropsikiatri yang dapat terjadi pada penyakit hati akut dan kronik berat dengan beragam manifestasi, mulai dari ringan hingga berat, mencakup perubahan perilaku, gangguan intelektual, serta penurunan kesadaran tanpa adanya kelainan pada otak yang mendasarinya. Ensefalopati terbagi menjadi tiga tipe terkait dengan kelainan hati yang mendasarinya, tipe A berhubungan dengan gagal hati akut dan ditemukan pada hepatitis fulminan, tipe B berhubungan dengan jalur pintas portal dan sistemik tanpa adanya kelainan intinsik jaringan hati, dan tipe C yang berhubungan dengan sirosis dan hipertensi portal, sekaligus paling sering ditemukan pada pasien dengan gangguan fungsi hati.

Klasifikasi ensefalopati hepatik berdasarkan gejalanya dibagi menjadi ensefalopati miniman (EHM) dan Ensefalopati hepatik overt.

Ensefalopati hepatik minimal merupakan istilah yang digunakan bila ditemukan adanya defisit kognitif seperti perubahan kecepatan psikomotor dan fungsi eksekutif melalui pemeriksaan psikometrik atau elektrofisiologi. Sedangkan ensefalopati hepatik overt terbagi lagi menjadi EH episodik (terjadi dalam waktu singkat dengan tingkta keparahan yang befluktasi) dan EH persisten (terjadi secara progresif dengan gejala neurologis yang kian memberat.

2.3.1 Patofisiologi

tersering yang mencetuskan EH pada sirosis hati adalah infeksi, dehidrasi dan perdarahan gastrointestinal berupa pecahnya varices esofagus.

Terjadinyan EH didasari pada akumulasi berbagai toksin dalam peredaran darah yang melewati sawar darah otak. Amonia merupakan molekul toksik terhadao sel yang diyakini berperang penting dalam terjadinya EH karena adanya peningkatan pada pasien sirosis hati (Rampengan dkk, 2009).

2.4 Hubungan Obesitas, Hipertensi dan Ensefalopati

Obesitas merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Angka pravelensi hipertensi pada obesitas lebih tinggi dibandingkan pravalensi hipertensi pada yang tidak obesitas. Rahmouni, et all juga menyatakan obesitas berhubungan erat dengan hipertensi dan terdapat mekanisme patofisiologi hipertensi pada penderita obesitas. Mekanisme tersebut melibatkan aktivasi sistem saraf simpatis dan sistem renin angiotensin aldosteron. Selain mekanisme tersebut, disfungsi endotel dan abnormalitas fungsi ginjal juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan pada penderita obesitas.

Penderita obesitas mempunyai risiko mengalami hipertensi 2,2 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang status gizi normal. pada pemeriksaan penunjang hipertensi dilakukan juga pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin dalam darah yang berguna untuk menilai fungsi ginjal. Kadar kreatinin ini digunakan sebagai indikator laju hlomerolus (glomerolar filtration rate) yang menunjukkan derajat fungsi ginjal (Natalia, 2015).

BAB III

PROSES ASUHAN GIZI TERSTANDAR (PAGT) PADA PASIEN OBESITAS + HIPERTENSI II + ENSEFALOPATI SUSP. 3.1 Gambaran Umum Pasien

An. A usia 10 tahun ± 2 hari sebelum masuk rumah sakit demam tinggi (+), mendadak mengeluh nyeri perut, muntah (+) , nafsu makan menurun, BAK (+) penderita mengompol, bicara anak mengacau dan bila ditanya tidak nyambung, badan lemas (+). Anak hanya tiduran, kejang (-), mimisan (-). An. A suka sekali dengan chiki-chiki, chocolate dan minuman kemasan seperti teh gelas dan anak A mengkonsumsi mie goreng setiap hari pada pagi hari. Anak A memiliki berat badan 75 kg dengan tinggi badan 148 cm. Orang tua anak tidak tau anak menderita hipertensi. Penderita didiagnosa ensefalopati susp. + Hipertensi II + Obesitas.

A. Data umum pasien

Nama : An. A

Tanggal Lahir : 16 Juni 2006

Umur :10 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tanggal Masuk RS : 19 Agustus 2016 Tanggal Skrining : 22 Agustus 2016

Diagnosa Medis : Ensefalopati susp. + Hipertensi II + Obesitas

B. Riwayat Penyakit

1. Keluhan utama terkait dengan masalah gizi : pasien mengalami demam dan sesak

2. Riwayat penyakit dulu dan sekarang a. Riwayat penyakit dulu

Pasien mengalami demam, sesak dan penurunan kesadaran c. Riwayat pembedahan

Tidak ada

d. Riwayat pengobatan

Pasien pernah dibawa ke klinik 24 jam karena pasien mengalami demam tinggi terus menerus

e. Penyakit kronis atau resiko komplikasi Ensefalopati susp. + Hipertensi II + Obesitas f. Riwayat Penyakit Keluarga

Ibu pasien menderita hipertensi C. Riwayat Personal

a) 1) Riwayat Obat-obatan dan suplemen yang dikonsumsi - Tidak ada

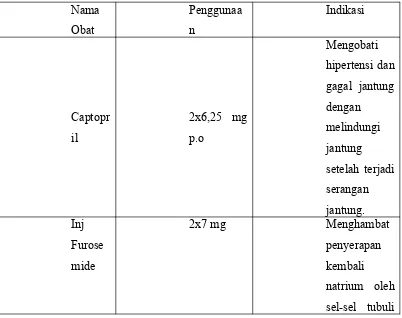

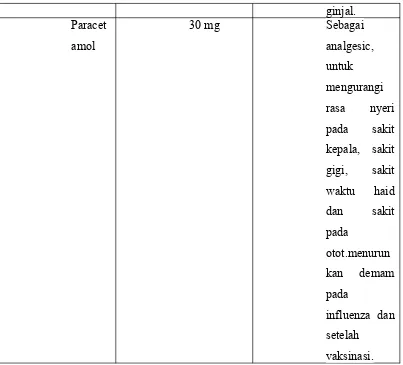

2) Obat-Obatan Yang Diberikan Di Rumah Sakit

Obat-obatan yang diberikan kepada pasien selama berada di rumah sakit dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

ginjal. Paracet

amol

30 mg Sebagai

analgesic, untuk mengurangi rasa nyeri pada sakit kepala, sakit gigi, sakit waktu haid dan sakit pada

otot.menurun kan demam pada

influenza dan setelah

vaksinasi.

b) Sosial Budaya

1. Status Sosial ekonomi : Menengah ke atas

2. Agama : Islam

3. Situasi Rumah : Baik

4. Dukungan sosial dan kesehatan : pasien merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, kemauan pasien selalu dituruti oleh ibunya. Pasien biasanya diberi uang jajan kisaran 50.000 / hari.

3.2 Skrining Gizi

Hasil subjective global assesment (SGA) yang diisi oleh ahli gizi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. subjective global assesment (SGA)

Parameter Skor

Perubahan intake makanan B

Perubahan gestasional B

Perubahan kapasitas fungsional A Penyakit dan hubungannya dengan

kebutuhan gizi

B

Total B

Ket : Pasien beresiko Malnutrisi sedang dengan penilaian SGA didapatkan B

3.3 Assesmen Gizi

1. Riwayat Gizi/ Makanan a. Asupan Makanan

a) Asupan makan pasien sebelum masuk rumah sakit

Sebelum masuk rumah sakit An. A memiliki kebiasaan makan 3x-4x sehari dan suka jajan. Pasien memiliki alergi makanan. An.A suka makanan yang digoreng dan berlemak. Jarang mengkonsumsi sayur, suka mengonsumsi mie. Pasien alergi terhadap makanan laut dan muncul bintik- bintik merah ketika megonsumsi makanan laut

- Maka nan Pokok

: berupa nasi 3x-4x makan dalam sehari yaitu 200 gr atau dalam URT 1.5 gelas dalam 7 hari, sedangkan mie goreng 7x makan dalam seminggu yaitu 200 gr - Lauk

Nabat i

: berupa tempe 4-5x dalam seminggu yaitu 50 gr.

- Lauk Hewa ni

: Berupa ayam 3-4x dalam seminggu yaitu 50 gr

- Sayur

n dari luar

bks, teh gelas 6x dalam sehari, chocolate 4x dalam seminggu 2 btg

u p a n

b) Asupan makan pasien setelah masuk rumah sakit

Selama perawatan diruang rawat inap, telah dilakukan recall 24 jam terhadap pasien selama 5 hari dari tanggal 22 agustus 2016 sampai 26 agustus 2016 untuk mengetahui tingkat konsumsi makan pasien.

Kebutuhan Tanggal E (Kal) P (gr) L (gr) KH (gr)

Asupan 22 Agustus 2016 350,7 4,6 6,8 71,7

23 Agustus 2016 505,8 9,5 7,2 100,8

24 Agustus 2016 1854,6 40,2 85,8 281,5

25 Agustus 2016 1869 49,6 61,5 297,9

26 Agustus 2016 1625,9 60.1 49.5 231,9

Rata-rata Asupan 1241,2 32,8 42,16 196,76

Kebutuhan 2125 71,25 47,2 345,3

% Asupan 58,4 % 46,03 % 89,32 % 57,04 %

Ket :

Tabel 3.3. Presentase Asupan Makan

Kategori Persen Asupan

Buruk < 51 %

Kurang 51- 80%

Baik >80%

Sumber: (Gibson, 2005)

Penilaian : Dilihat dari hasil presentase asupan makan pasien selama 5 hari adalah energi 58,4% kategori buruk dari asupan, protein 46,3 % dengan kategori buruk dari asupan, lemak 89,32 % kategori baik dari asupan dan karbohidrat 57,04% dengan kategori kurang dari asupan.

c) Kesadaran terhadap gizi dan kesehatan

Pasien tidak pernah mendapat pengetahuan mengenai gizi seimbang sebelumnya.

b. Ketersediaan Makanan

Disekitar rumah An. A terdapat warung yang menjual berbagai macam jenis jajanan salah satunya chiki-chiki, coklat dan teh gelas.

c. Aktifitas Fisik

Aktifitas An. A masuk dalam kategori ringan. Sepulang sekolah An. A menonton televisi atau bermain gadget dirumah.

2. Antropometri BBA : 75 kg TB : 148 cm

DBW : 10 x 2 + 8 = 28 kg

Sumber : Pedoman Pelayanan Dietetik RS. Depkes oleh : RSSA, 2012

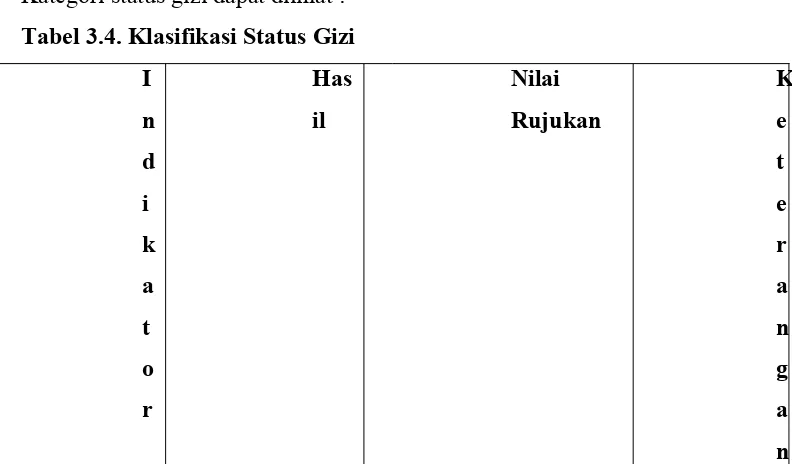

Kategori status gizi dapat dilihat : Tabel 3.4. Klasifikasi Status Gizi

I n d i k a t o r

Has il

Nilai Rujukan

I

Sumber: Buku Antropometri WHO Tahun 2011 dan CDC 2000

3. Biokimia

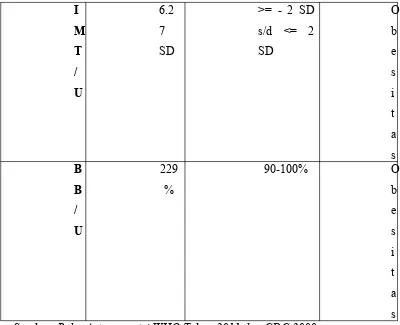

Data biokimia pasien yang pertama kali keluar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5. Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Jenis Pemeriksaan Hasil Nilai Rujukan Ket.

19-08-2016

Eritrosit 5.21 juta/mm3 4.75 –4.85 juta/ mm3 Tinggi

Kreatinin 0.99 mg/dL 0.39 – 0.7 mg/dL Tinggi

SGOT 66 u/L 0 – 32 u/L Tinggi

SGPT 42 u/L 0 – 31 u/L Tinggi

Penilaian : Berdasarkan hasil laboratorium dapat dilihat bahwa nilai laboratorium Eritrosit, Kreatinin, SGOT dan SGPT mengalami peningkatan.

4. Clinis /Fisik 1. Fisik

c. Sesak d. Nyeri kepala e. Batuk 2. Klinis

i en

NI.2.1 Asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk mengonsumsi energi karena adanya sesak ditandai dengan hasil recall energi 58,4 %, protein 46,03 %, lemak 89,32 % dan karbohidrat 57,04 %

b. Domain Klinis

NC.2.2 Perubahan nilai laboraturium terkait gizi berkaitan dengan disfungsi hati ditandai dengan peningkatan kadar SGOT (66 u/L) dan SGPT (42 u/L)

NC.2.2 Perubahan nilai laboraturium berkaitan dengan disfungsi ginjal ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin (0.99 mg/dL)

NC.3.3 Kelebihan berat badan berkaitan dengan asupan energi berlebih ditandai dengan IMT/U (6.72 SD)

c. Domain Behaviour

3.5Intevensi Gizi

1. Perencanaan Interensi Gizi

a. Tujuan Intervensi

1) Menurunkan berat badan dengan target 0.5 kg/ minggu

2) Menormalkan nilai laboratorium SGOT, SGPT dan Kreatinin

3) Membatasi asupan energi sesuai dengan kebutuhan 2. Preskripsi Diet

a. Nama Diet :NB 1900 kal b. Bentuk Makanan : Biasa c. Route Diet : Oral d. Tujuan Diet :

1) Memberikan kebutuhan energi sesuai dengan kebutuhna pasien 2) Memberikan makanan sesuai kondisi pasien

3. Prinsip Diet : Memberikan makanan rendah energi dan rendah Lemak.

4. Syarat Diet

a. Energi sesuai dengan kebutuhan yaitu 1925 kalori b. Kebutuhan protein yaitu 0,95 g/Kg BB yaitu 71.25 gr

c. Kebutuhan lemak 20% dari kebutuhan energi total, yaitu 42.7 gr d. Karbohidrat sisa dari energi total yaitu 65 % sebesar 312.8 gr e. Vitamin dan mineral diberikan sesuai kebutuhan pasien

f. Pemberian serat 15 gr/ hari sesuai dengan rumus (umur dalam tahun + 5)

5. Menghitung Kebutuhan Pasien

Energi = 135,3 – (30,8 x usia) + (PA x (10,0 x BB)) + (934 x TB(m)) + 20 = 135,3 – (30,8 x 10) + ( 1,16 x (10,0 x 75)) + (934 x 1,48) + 25 = 160,3 – 308 +870 + 1382,32 + 25

= 2425 kal – 500 kal = 2125 kal

Pengurangan 500 kalori untuk anak gizi lebih (sumber : Penuntun Diet Anak edisi 3, 2015)

20 %X2125kal

9 = 47,2

Protein = 0,95 g/Kg/ = 0,95 x 75 = 71,25 gr (15 %) Lemak = 20 % x 2125 kal/ 9 = 47,2 gr

KH = 65 % x 2125 kal/ 4 = 345,3 gr 6. Implementasi

b. Ruangan : Selincah Lt. 1

Waktu : 22 Agustus – 26 Agustus 2016 7. Prioritas Masalah Gizi

Proses Asuhan Gizi Terstandar

Catatan

1. Berat badan berlebih 2. Nilai Laboraturium

3. Kelebihan asupan energi

4. Kurang patuh terhadap diet yang diberikan

IMT/U 6.72 SD (Obesitas) - SGOT : 66u/L (tinggi) - SGPT : 42 u/L (tinggi)

- Kreatinin :0.99 mg/dL (tinggi) Presentase asupan 117 % dibandingkan kebutuhan

Terjadi perubahan BB SMRS 75 kg, MRS 71 kg

8. Edukasi dan Konseling 1. Tujuan

Mempermudah anak dalam menjalankan diet yang diberikan 2. Materi

a. Menjelaskan kepada orang tua pasien untuk membatasi mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan memperbanyak mengonsumsi makanan yang rendah kalori dan tinggi serat seperti buah segar dan sayuran.

b. Menjelaskan dampak dan akibat yang terjadi apabila melanggar anjuran diet yang diberikan

3.6 Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring

Parameter Target Pelaksanaan

Asupan Memberikan Asupan makan hingga 100 % 5 hari Antropometri Memperbaiki berat badan hingga mencapai

berat badan normal

Biokimia Menormalkan nilai laboraturium SGOT, SGPT dan Kreatinin

Setiap kali pemeriksaan BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Monitoring

A. Perkembangan Data Asupan Makan

Pemberian makan pasien diberikan dalam bentuk makanan biasa dengan diet NB 1900 kal, dengan frekuensi makan 3x makanan utama pada pagi 07.00, siang 12.00 dan sore 17.00, sedangkan snack diberikan pada pukul 10.00 dan 15.00, yaitu berupa puding dan susu. Menu yang diberikan menyesuaikan dengan siklus menu yang ada di unit gizi. Hasil persentase data asupan makan dapat dilihat dari grafik berikut :

mulai berkurang sehingga mempengaruhi nafsu makan anak yang mulai membaik.

Peningkatan asupan juga terjadi pada hari ke empat intervensi, tetapi terjadi penurunan asupan pada hari terakhir intervensi. Selama intervensi untuk mengetahui asupan makanan pasien dapat menggunakan metode riwayat makan untuk menggambarkan pola makan pasien. Pola makan pasien sebelum masuk rumah sakit yaitu 3x-4x sehari. Pasien sering mengkonsumsi makanan yang digoreng dan berlemak serta suka jajan.

Saat masuk rumah sakit nafsu makan pasien mengalami penurunan, namun penurunan nafsu makan sudah dirasakan sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit dikarenakan demam (+), sesak (+), nyeri kepala (+) dan lemah (+). Menurut Romdonah (2008) pada obesitas pengaturan asupan energi diperankan oleh hipotalmus. Dihipotalamus terdapat hormon leptin yang berfungsi mengatur penyimpanan dan keseimbangan energi. Leptin kemudian memberikan ransangan di hipotalamus sehingga terjadi penurunan nafsu makan dan asupan makanan.

B. Perkembangan Data Antropometri

pengukuran berat badan selama 5 hari dapat dilihat pada grafik berikut :

tgl 3 -060

16

tgl1 9-08

-16

tgl 2 3-08

-16

tgl 2 6-08

-16

69 70 71 72 73 74 75 76

berat badan (kg)

berat badan (kg)

Diketahui data penimbangan berat badan 2 bulan yang lalu 75 kg diambil dari penimbangan pasien di klinik saat pasien berobat karena demam dan batuk. Pada 19 Agustus 2016 dilakukan penimbangan berat badan oleh suster ruangan saat pasien masuk rumah sakit didapatkan 71 kg, terjadi penurunan berat badan sebesar 5,3 % sejak 2 bulan terakhir. Dilakukan pemantauan berat badan dengan melakukan penimbangan berat badan. Pada tanggal 26 Agustus 2016 hasil penimbangan berat badan tidak mengalami penurunan dan kenaikan.

Peningkatan berat badan harus selalu dipantau dan diukur karena merupakan salah satu indikator untuk penilaian status gizi. Berat badan sangat peka terhadap perubahan yang baik karena penyakit infeksi maupun konsumsi makan yang menurun. Berat badan ini dinyatakan dalam bentuk indeks BB/U (berat badan menurut umur) dan BB/TB (berat badan menurut tinggi badan) (Narendra, 2008).

C. Perkembangan Data Laboraturium

Data biokimia meliputi hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan yang berkaitan dengan status gizi, status metabolik dan gambaran fungsi organ yang berpengaruh terhadap timbulnya masalah gizi. Pengambilan kesimpulan dari data laboratorium terkait masalah gizi harus selaras dengan penggunaan suplemen, pemeriksaan fisik dan sebagainya. Disamping itu proses penyakit, tindvkan, pengobatan, prosedur dan status hidrasi (cairan) dapat mempengaruhi perubahan kimiawi darah dan urin, sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan (PGRS, 2013).

Hasil Pemeriksaan Awal Laboraturium dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2016 dan didapatkan hasil

Tabel 4.1. Hasil Pemeriksaan Laboraturium

Jenis Pemeriksaan Hasil Nilai Rujukan Ket. 19-08-2016

Eritrosit 5,21 juta/mm3 4.75 –4.85 juta/ mm3 Tinggi

Kreatinin 0,99 mg/dL 0.39 – 0.7 mg/dL Tinggi

SGOT 66 u/L 0 – 32 u/L Tinggi

SGPT 42 u/L 0 – 31 u/L Tinggi

Pada hasil kreatinin didapatkan hasil kadar laboratorium melebihi batas normal, ini dikarenakan pada pemeriksaan penunjang hiertensi pada pasien obesitas dilakukan pemeriksaan kadar kreatinin untuk melihat adanya gangguan dari fungsi ginjal. Kemudian pada hasil laboratorium SGOT dan SGPT didapati nilai melebihi batas normal, ini juga dikarenakan pada pasien obesitas mengalami penimbunan lemak di organ hati yang membuat fungsi hati menjadi terganggu sehingga hati mengeluarkan enzim SGOT dan SGPT tinggi yang menandakan adanya tanda-tanda kerusakan pada hati (Nuryanto, 2016).

D.

Perkembangan Data Klinik Fisik Pemeriksaan fisik/ KlinisPemeriksaan fisik dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan klinis yang berkaitan dengan gangguan gizi atau dapat menimbulkan masalah gizi. Pemeriksaan fisik terkait gizi merupakan kombinasi dari tanda-tanda vital dan antropometri yang dapat dikumpulkan dari rekam medik pasien serta wawancara. Contoh beberapa data pemeriksaan fisik terkait gizi antara lain edema, asites, kondisi gigi geligi, massa otot yang hilang, lemak tubuh yang menumpuk (Nasar, dkk, 2014).

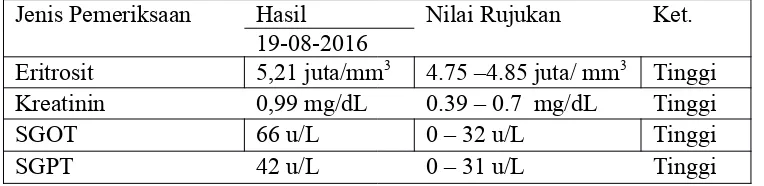

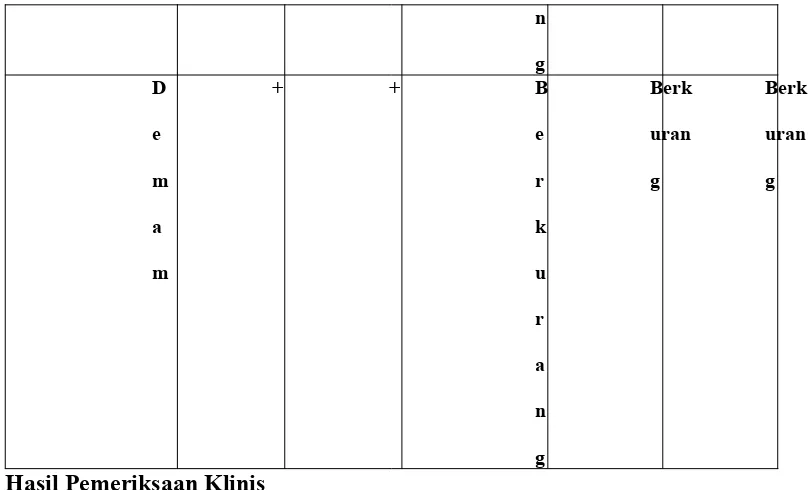

Perkembangan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Klinis Hasil Pemeriksaan Fisik

Tabel 4.2. Hasil pemeriksaan Fisik selama 5 hari

n

r

Penilaian : Dari hasil pemeriksaan klinis dapat dilihat bahwa tekanan darah, pernafasan, nadi, suhu pasien dari tanggal 22 Agustus dampai 23 Agustus didapatkan hasil klinis tinggi, ini dikarenakan pada hari pertama dan kedua intervensi pasien masih mengalami gejala karena adanya peningkatan tanda klinis yang disebabkan oleh hipertensi II dan obesitas yang diderita.kemudia pada hasil pemeriksaan dari tanggal 24 Agustus sampai dengan 26 Agustus didapatkan hasil klinis normal, ini dikarenakan pada hari ketiga sampai hari kelima intervensi kondisi anak mulai membaik.

Selama dirawat dirumah sakit An. A tidak mengonsumsi makanan yang diberikan dari instalasi rumah sakit. Dikarenakan makanan yang diberikan tidak berasa dan beraroma. Selama dirawat An. A selalu mengonsumsi makanan yang dibelikan oleh orang tuanya dari luar, dan masih mengonsumsi minuman manis (lasegar) ketika dirawat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1) Hasil skrining dengan menggunakan subjective global assesment (SGA) yang diisi oleh ahli gizi, pasien beresiko malnutrisi sedang dengan kategori B. 2) Berdasarkan proses asuhan gizi terstandar didapatkan hasil :

Assesment :

a. Antropometri : IMT/U 6,27 SD dengan status gisi sangat gemuk (Obesitas)

b. Biokimia : Data Laboraturium yang berhubungan dengan penyakit yaitu eritrosit 5,21 juta/ mm3, Kreatinin

0,99 mg/dL, SGOT 66 u/L dan SGPT 42 u/L c. Fisik/ Klinis : tampak gendut, sesak, lemah, dan nyeri kepala

tekanan darah

d. Dietary History : SMRS pasien memiliki kebiasan 3x-4x makan sehari dan suka jajan (chiki-chiki, coklat, dan teh gelas). Pasien memiliki alergi terhadap makanan laut. Sebelum masuk rumah sakit pasien mengonsumsi makanan pagi yaitu mie goreng 2 gls, telur 1 btr, snack pempek 3 buah, chiki-chiki 1 bks, siang nasi 1 ½ gls, ayam goreng 2 ptg, snack teh gelas 2 gls, coklat 1 btg, model 1 porsi, malam nasi 1 ½ gls daging rendang 1 ptg.

e. Diagnosa Gizi :

NI.1.5 Kelebihan asupan energi berkaitan dengan kurang

Pengetahuan terkait makanan dan zat gizi ditandai dengan hasil recall SMRS 117 % dari kebutuhan

NC.2.2 Perubahan nilai laboraturium terkait gizi berkaitan dengan disfungsi hati ditandai dengan peningkatan kadar SGOT (66 u/L) dan SGPT (42 u/L)

NC.2.2 Perubahan nilai laboraturium berkaitan dengan disfungsi ginjal ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin (0.99 mg/dL)

NC.3.3 Kelebihan berat badan berkaitan dengan asupan energi Berlebih ditandai dengan IMT/U (6.72 SD)

NB.1.6 Kurang patuh untuk mengikuti anjuran gizi berkaitan dengan kurangnya dukungan dari kelurga untuk menjalankan diet ditandai dengan hasil pengukuran berat badan tidak sesuai dengan yang diharapkan (SMRS 75 kg, MRS 70.8 kg → hari ke-5 MRS 71 kg)

f. Intervensi gizi pasien diberikan diet NB 1900 kal karena sesuai kebutuhan Pasien.

g. Pemberian edukasi kepada orang tua anak tentang diet yang diberikan h. Memonitoring asupan pasien terhadap peningkatan berat badan selama

Pengamatan.

3) Dari hasil intervensi asupan makan pasien selam 5 hari didapatkan asupan rata-rata energi 62,71 %, protein 45,4 %, lemak 95,8 % dan karbohidrat 62,5 %.

5.2 Saran

1. Kepada orang tua pasien untu tidak membawa makanan dari luar dikarenakan makanan yang diberikan dari rumah sakit sudah memenuhi kebutuhan pasien dan untuk proses penyembuhan pasien.

2. Kepada pasien dan keluarga dapat menjalankan anjuran diet yang telah dianjurakan oleh ahli gizi dengan baik dan benar tidak hanya selama dirawat dirumah sakit tetapi juga dapat dilaksankan dirumah dan makanan dari rumah sakit sebaiknya dihabiskan demi proses pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Fauci,A. S., et al., 2009. Obesity. Dalam : Harisson’s Manual Of Medicine 17th Edition . USA : The McGraw-Hill Companies: 939.

(http://digilib.unila.ac.id/6659/125/BAB%20II.pdf) diakses pada senin 12 september 2016.

Farida, El Baz, et al. 2009. Impact of Obesity and Body Fat Distribution on Pulmonary Function og Egyptian Children. Egyptian Journal of Bronchology. 2009: 3 (1) 49-58 \

(http://digilib.unila.ac.id/6659/125/BAB%20II.pdf) diakses pada senin 12 september 2016.

Jeffrey, A, et al. 2009. Stronger Relationship Between Central Adiposity And C Reactive Protein In Older Women Tahn Men’, Source Menopause: 16, 84 89 (http://digilib.unila.ac.id/6659/125/BAB%20II.pdf) diakses pada senin 12 september 2016.

Majid, abdul. 2004. Krisis hipertensi aspek klinis dan pengobatan. (http://library.usu.ac.id/download/fk/fisiologi-abdul%20majid.pdf) diakses pada selasa 13 september 2016

(http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view/1607/1296 diakses pada selasa 13 september 2016.

Natalia, Diana, dkk. 2015. Hubungan Obesitas dengan Kejadian Hipertensi di Kecamatan Sintang, Kalimantan Barat.

(http://www.kalbemed.com/Portals/6/07_228.pdf) diakses pada selasa 13 september 2016

Nuryanto, Heri, dkk. 2016. Pengaruh brisk walking terhadap fungsi hati pada obesitas sentral.

(http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/view/10954/10543) diakses pada selasa 13 sepetember 2016

Rampengan, Novie Homenta, dkk. 2011. Ensefalopati Dengue pada anak. (http:// repo.unsrat.ac.id/11/1/Ensefalopati_Dengue_pada_Anak.pdf) diakses pada selasa 13 september 2016.

Romdonah, 2008. Hubungan Antara Beberapa Indikator Obesitas dengan Tekanan Darah Anak Usia Sekolah.

(http://eprints.undip.ac.id/26034/2/173_Romdonah__G2C004271.pdf) diakses pada selasa 13 september 2016.

Sugondo, S., 2007. Obesitas. Dalam : Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid III Edisi IV. Jakarta : Pusat Penerbitan IPD FKUI, 1919-1923.

(http://digilib.unila.ac.id/6659/125/BAB%20II.pdf) diakses pada senin 12 september 2016.