RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI ROSOT CO

2DI KABUPATEN KUDUS, JAWA TENGAH

NOOR AENNI

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

RINGKASAN

NOOR AENNI. E34061141. Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh dalam Penentuan Kecukupan dan Prediksi Luasan Ruang Terbuka Hijau sebagai Rosot CO2 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dibimbing oleh LILIK BUDI

PRASETYO dan RACHMAD HERMAWAN.

Kabupaten Kudus sebagai wilayah berkembang akan mengalami pengalihfungsian lahan bervegetasi menjadi pemukiman dan fasilitas publik yang lain, serta mengalami penambahan jumlah konsumsi bahan bakar. Kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan gas CO2 di udara. Hal ini dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup, sehingga salah satu cara efektif dan efisien untuk mengurangi dampak tersebut adalah dengan penerapan konsep ruang terbuka hijau (RTH) dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kecukupan luasan RTH sebagai penyerap gas CO2 di tahun 2011 dan (2) Menentukan prediksi kebutuhan luasan RTH di Kabupaten Kudus tahun 2016. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan di dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan, pengembangan, perencanaan dan pembangunan RTH di Kabupaten Kudus.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus pada bulan bulan Juni 2010-Februari 2011. Data yang dikumpulkan meliputi data atribut berupa tingkat konsumsi bahan bakar, jumlah dan jenis hewan ternak, jumlah penduduk. Data spasial berupa peta, citra dan ground control point di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data yang diperoleh, emisi CO2 yang berasal dari energi (bahan bakar) sebesar 1.454,82 Gg, dari ternak sebesar 3,791 Gg, dari sawah sebesar 14,556 Gg dan dari penduduk 272,59 Gg. Total emisi CO2 adalah 1.744, 704 Gg/tahun. Berdasarkan data citra landsat dan kondisi lapang Kabupaten Kudus dapat diklasifikasikan ke dalam 7 tipe penutupan lahan. Penutupan lahan vegetasi rapat sebesar 4.223,73 ha atau 9,31% dan vegetasi jarang sebesar 13.853,40 ha (30,54%), sehingga luas RTH sebesar 18.077,13 ha (39,86%). Tutupan lahan terbangun seluas 5.781,05 ha (12,75%), untuk pertanian seperti sawah, semak dan rumput sebesar 19.405,45 ha (42,78%) dan badan air dan lahan terbuka memiliki luasan sebesar 726,39 ha (1,60%). Kebutuhan luasan RTH di Kabupaten Kudus dapat diketahui dengan pendekatan daya serap CO2. Berdasarkan jumlah emisi CO2, Kabupaten Kudus membutuhkan 29.948,106 ha RTH (66,46%), sedangkan luas RTH yang tersedia adalah 18.077,31 ha (39,86%). Tingginya emisi CO2 yang terdapat di Kabupaten Kudus menyebabkan wilayah ini membutuhkan penambahan luasan RTH sebesar 11.870,79 ha. Nilai emisi CO2 pada tahun 2016 sebesar 1.794,016 Gg, sehingga luas RTH yang dibutuhkan adalah 30.794,545 ha dari asumsi luasan keadaaan sebenarnya di lapang menggunakan data citra 2009.

NOOR AENNI. E34061141. Application of GIS and Remote Sensing in Determining the Adequacy and Prediction of Green Space Area as a Sink CO2 in Kudus District, Central Java. Under Supervision of LILIK BUDI

PRASETYO and RACHMAD HERMAWAN.

Kudus District as developing regions has been facing conversion of vegetation land become residential areas and other public facilities. These will lead to more consumption of fuel. As a result atmospheric CO2 increase and worsen quality of the environment. One of the effective and efficient way to reduce the impact is application of the green space concept in spatial planning area of the Kudus District. The aims of this study were as follows (1) Determine the adequacy of green space area as an absorber of CO2 gas in 2011 and (2) Prediction of green space requirements in the Kudus District in 2016. The result of the study was to provide information and input in the decision making process for management, development, planning and construction of green space in the District Kudus.

The research was conducted in the Kudus District in June 2010-February 2011. The data collected was included data attribute as a fuel consumption rate, amount and type of livestock, the total population. The spatial data was consist of imagery map and ground control points in the Kudus District.

Based on the data obtained, CO2 emissions from energy (fuel) amounted to 1.454.82 Gg, from livestock amounted to 3.791 Gg, from paddy fields amounted to 14.556 Gg and from the population amounted to 272.59 Gg. Total CO2 emission was 1.744, 704 Gg /year. Based on data from Landsat image and field conditions Kudus district could be classified into 7 land cover types. Vegetation land covered 4223.73 ha or 9.31%, and sparse vegetation amounted to 13853.40 ha (30.54%), in total there was 18077.13 ha (39.86%) of green open space. Built areas amounted of 5781.05 ha (12.75%). Agriculture area such as paddy fields, bush and grass amounted of 19405.45 ha (42.78%), and water bodies and open land of 726.39 ha (1, 60%).

Area needed for green space in the Kudus District was identified by the approach of CO2 absorption. Based on the amount of CO2 emissions, the Kudus District required 29948.106 ha green open space meanwhile available green open space only was about 18077.31 ha (39.86%), and therefore needed additional green openspace of about 11906,8 ha Based on prediction, emission of CO2 in 2016 would reach to 1794016 Gg and needed of about 30794.545 ha green open space based on available green open space in 2009.

APLIKASI SIG DAN PENGINDERAAN JAUH DALAM

PENENTUAN KECUKUPAN DAN PREDIKSI LUASAN

RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI ROSOT CO

2DI KABUPATEN KUDUS, JAWA TENGAH

NOOR AENNI

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh dalam Penentuan Kecukupan dan Prediksi Luasan Ruang Terbuka Hijau sebagai Rosot CO2 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Juni 2011

Judul Skripsi : Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh dalam Penentuan Kecukupan dan Prediksi Luasan Ruang Terbuka Hijau sebagai Rosot CO2 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Nama : Noor Aenni

NIM : E34061141

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc Ir. Rachmad Hermawan, M.Sc

NIP. 19620316 198803 1 002 NIP. 19670504 199203 1 004

Mengetahui,

Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. H. Sambas Basuni, MS

NIP. 19580915 198403 1 003

Penulis dilahirkan di Kudus, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1989 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Nur Ali dan Ibu Parisih. Tahun 1994 penulis lulus dari TK Pertiwi Ngembal Rejo, kemudian tahun 2000 penulis menyelesaikan studi di SDN 2 Ngembal Rejo Kudus. Selanjutnya penulis lulus dari SLTPN 3 Bae Kudus tahun 2003 dan SMAN 1 Bae Kudus tahun 2006. Tahun 2006 penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis mulai aktif belajar di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB tahun 2007.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat dan kasih sayang-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini sebagai tugas akhir yang berjudul “Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh dalam Penentuan Kecukupan dan Prediksi Luasan Ruang Terbuka Hijau sebagai Rosot CO2 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah”. Penulis menyadari bahwa terlaksananya penelitian hingga penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk dukungan moril maupun materiil. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua (Bapak Nur Ali dan Ibu Parisih), kakak (Nurul Isnaeni), adik (Muh. Arfan Lubis) beserta semua anggota keluarga lainnya atas doa dan dukungannya.

2. Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc dan Ir. Rachmad Hermawan, M. Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, arahan dan saran dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh dosen, staf Fakultas Kehutanan IPB yang telah membantu penulis selama kuliah.

4. Terima kasih kepada staf PT. Djarum Kab. Kudus, Pura Group Kab. Kudus, PR Sukun Kab. Kudus dan seluruh dinas Kabupaten Kudus yang telah membantu melengkapi data di lapangan.

5. Terima kasih kepada Septa Febrina Heksaputri, S. Hut, Reni Lestari, S. Hut, Ari Listyowati, S. Hut, Arga Pandiwijaya, S. Hut, Amrizal Yusri, S. Hut, Stefhen Daniel, S. Hut, Andina N., S. Hut, Afroh Manshur, S. Hut, Muis Fajar, S. Hut, Asri Joni, S. Hut, Harry Tri Atmojo A., S. Hut, Febriyanto Kolanus, S. Hut atas bantuan, kebersamaaan dan semangatnya.

kekeluargaan yang telah terjalin selama ini.

8. Teman-teman ‘Wisma Blobo’ 2008-2011 atas bantuan, semangat dan kekeluargaannya yang diberikan.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bogor, Juni 2011

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya dalam menyusun skripsi yang berjudul “Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh dalam Penentuan Kecukupan dan Prediksi Luasan Ruang Terbuka Hijau sebagai Rosot CO2 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah”, sehingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala bentuk kritik dan masukan yang bertujuan untuk memperbaiki skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata penulis hanya dapat berharap semoga karya yang telah dibuat ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan kehutanan di Indonesia.

Bogor, Juni 2011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 3

1.3 Manfaat Penelitian ... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Lingkungan Hidup ... 4

2.2 Ruang Terbuka Hijau ... 4

2.3 Hutan Kota ... 5

2.4 Ruang Terbuka Hijau sebagai Penyerap gas CO2 ... 6

2.5 Karbon Dioksida ... 7

2.6 Kebutuhan Luasan Ruang Terbuka Hijau ... 9

2.7 Perencanaan RTH dengan Penginderaan Jauh (Remote Sensing) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) ... 11

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu ... 13

3.2 Bahan dan Alat ... 13

3.3 Tahapan Penelitian ... 15

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Letak dan Kondisi Geografis ... 29

4.2 Keadaan Iklim ... 29

4.3 Topografi ... 30

iii

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1Emisi CO2 di Kabupaten Kudus ... 32

5.2 Penutupan Lahan ... 37

5.3 Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus ... 48

5.4 Perubahan dan Prediksi Peningkatan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus pada tahun 2016 berdasarkan emisi CO2 ... 53

5.5 Implikasi pada Kebijakan Pembangunan Wilayah Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus ... 55

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 56

6.2 Saran ... 57

DAFTAR PUSTAKA ... 58

DAFTAR TABEL

No Halaman

1. Jenis, bentuk dan sumber data penelitian ... 16

2. Nilai kalori bersih berdasarkan jenis bahan bakar ... 17

3. Faktor emisi karbon berdasarkan jenis bahan bakar ... 18

4. Faktor emisi dari proses fermentasi berdasarkan jenis ternak ... 19

5. Faktor emisi dari penggelolaan pupuk berdasarkan temperatur atau iklim ... 19

6. Jumlah konsumsi bahan bakar di Kabupaten Kudus tahun 2010 ... 33

7. Kandungan emisi CO2 aktual dari konsumsi energi pada tahun 2010. 33 8. Jenis dan jumlah ternak di Kabupaten Kudus pada tahun 2008 ... 34

9. Total emisi CO2 yang berasal dari ternak pada tahun 2008... 35

10. Total emisi CO2 yang berasal dari penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2000-2010 ... 36

11. Luas penutupan lahan di Kabupaten Kudus ... 38

12.

Penutupan lahan ruang terbuka hijau, areal terbangun, pertanian dan penggunaan lain ... 4813.

Kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 ... 4914. Kebutuhan luasan ruang terbuka hijau pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Kudus ... 51

v

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Lokasi penelitian di Kabupaten Kudus ... 14

2. Bagan alir pembuatan peta digital ... 15

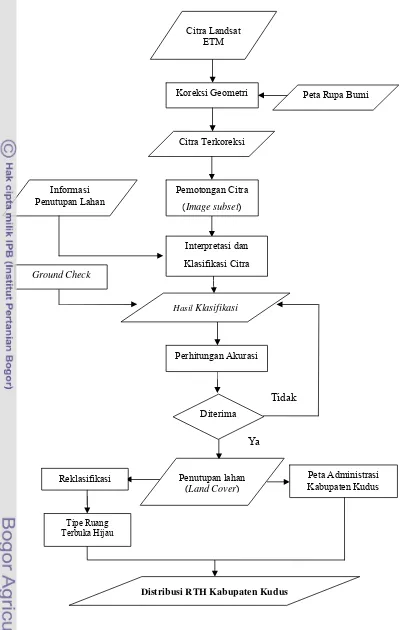

3. Diagram alir tahapan pengolahan citra ... 27

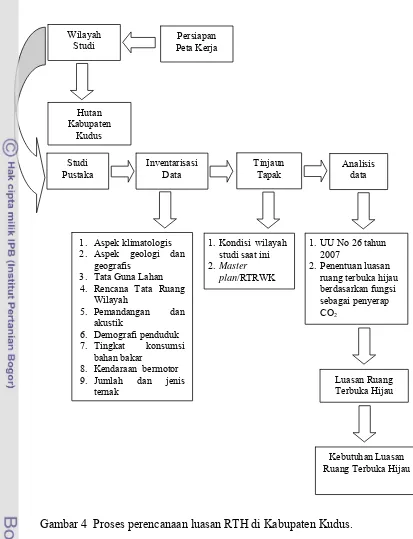

4. Proses perencanaan luasan RTH di Kabupaten Kudus ... 28

5. Vegetasi rapat di Kecamatan Gebog ... 39

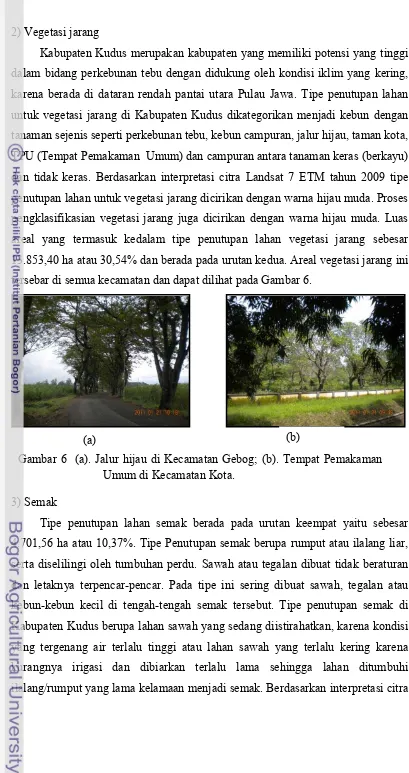

6. Foto tipe penutupan lahan (a) Jalur hijau di Kecamatan Gebog b) Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Kota ... 39

7. Foto tipe penutupan lahan (a) Semak belukar di Pegunungan Muria, Kecamatan Gebog (b) Semak dan rumput di Kecamatan Kaliwungu ... 40

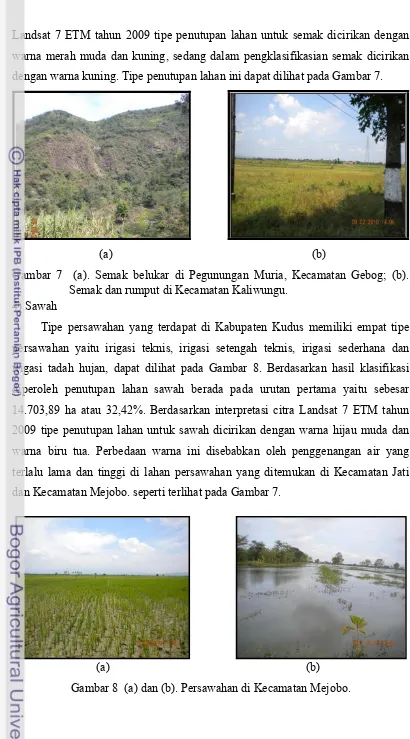

8. Foto tipe penutupan lahan(a) dan (b). Persawahan di Kecamatan Mejobo ... 40

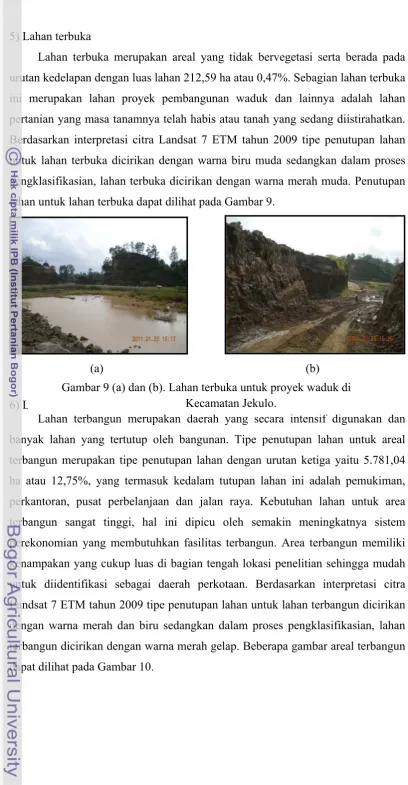

9. Foto tipe penutupan lahan (a) dan (b) Lahan terbuka untuk proyek waduk di Kecamatan Jekulo ... 41

10. Foto Lahan terbangun di Kecamatan Kota ... 42

11. Foto Sungai Gelis di Kecamatan Kota ... 42

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Perhitungan emisi CO2 yang berasal dari energi tahun 2010 ... 62

2. Perkembangan emisi CO2 aktual yang berasal dari energi Tahun 2006-2010 ... 69

3 Perhitungan emisi CO2 yang berasal dari peternakan tahun 2008 ... 70

4. Perkembangan total emisi CO2 yang dihasilkan oleh ternak dari tahun 1992 s/d 2008 di Kabupaten Kudus ... 76

5. Perhitungan emisi CO2 yang berasal dari hasil klasifikasi tipe penutupan sawah tahun 2009 ... 77

6. Perhitungan emisi CO2 yang berasal dari penduduk tahun 2010 ... 78

7. Penentuan luasan ruang terbuka hijau ... 79

8. Penutupan lahan per wilayah kecamatan tahun 2010 ... 80

9. Penentuan prediksi luas ruang terbuka hijau tahun 2016 ... 81

10 Hasil uji akurasi ... 82

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Peningkatan perekonomian di berbagai wilayah berkembang, seperti

Kabupaten Kudus meliputi perkembangan pusat perdagangan, industri,

pemukiman dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor akan mengubah pola

penggunaan lahan dan berbagai sarana dan prasarana fisik sebagai penunjang

aktifitas penduduk kota. Perubahan fisik yang dilakukan di sisi lain menimbulkan

dampak negatif yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan,

sehingga terjadi ketidakseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan.

Penggunaan lahan bervegetasi untuk berbagai kebutuhan perkembangan

kota, seimbang dengan berkurangnya jumlah tumbuhan untuk melakukan proses

fotosintesis. Hal ini akan mengurangi produksi oksigen karena proses fotosintesis

yang terhambat dan semakin berkurang. Aspek kualitas lingkungan lain seperti

kualitas tanah dan air juga akan menurun, sehingga fungsi kehidupan lingkungan

perkotaaan akan terganggu.

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa suatu

wilayah kota diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari

luas kota dan minimal 20% adalah ruang terbuka hijau publik. Seiring dengan

peningkatan jumlah urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan

semakin tingginya perubahan penggunaan lahan yang mengakibatkan RTH,

keadaan ini menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah perkotaan.

Peningkatan penduduk di Kabupaten Kudus pada tahun 2007 adalah 5.458

jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahun mencapai angka 0,64%.

Sektor industri menjadi sumber penghidupan tenaga kerja dan tiang penyangga

utama dari perekonomian di Kabupaten Kudus. Selain sektor industri, sektor

pertanian, perdagangan dan rumah tangga juga berperan dalam membentuk

perekonomian yang kuat di Kabupaten Kudus. Industri yang tumbuh

terkonsentrasi di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Kota, Jati, dan Kaliwungu.

Dilihat dari jenis industrinya, terdapat tiga jenis industri andalan daerah ini, yaitu

makanan dan minuman. Menurut data Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM

(2008) industri tembakau dan rokok di kabupaten ini memang memegang peranan

penting yang dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 49.678

orang pada tahun 2008. Potensi perkembangan industri pada tahun 2008 adalah

10.542 unit usaha yang menyerap tenaga kerja sebanyak 213.850 orang. Wilayah

Kabupaten Kudus terletak pada jalur transportasi yang sangat strategis, antara

Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Kudus-Solo, serta daerah Segitiga Emas

yang menghubungkan Jepara-Semarang-Surabaya, sehingga mempunyai prospek

yang baik di bidang industri dan perdagangan. Dampak perkembangan

perekonomian seperti ini akan berpengaruh langsung terhadap penurunan kualitas

lingkungan Kabupaten Kudus.

Salah satu solusi untuk membantu meningkatkan kualitas lingkungan hidup

di Kabupaten Kudus adalah dengan menerapkan konsep ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk jalur hijau, taman kota, dan hutan kota

memegang peran penting dalam pembangunan perkotaan, terutama terkait dalam

merancang masa depan perkotaan, sehingga dalam penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui luasan ruang terbuka hijau yang optimal menyerap gas CO2 di

Kabupaten Kudus. Perencanaan ruang terbuka hijau untuk mengatur dan

mengelola ruang atau lahan agar dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan ini diharapkan dapat sejalan dengan

perkembangan Kabupaten Kudus yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas

lingkungan sehingga mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi

masyarakat Kabupaten Kudus.

Para peneliti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam

IPCC Assesment Report telah menghasilkan dokumen-dokumen ilmiah yang

menyimpulkan bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas

manusia memberikan kontribusi pada peningkatan gas rumah kaca dan akan

3

kehidupan karena perubahan dari sistem ilkim serta Copenhagen Accord yang

menyatakan bantuan negara terhadap penurunan emisi karbon.

Salah satu bentuk usaha sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi

emisi gas rumah kaca adalah dengan pemilihan terhadap jenis-jenis tanaman

ruang terbuka hijau yang mempunyai kemampuan tinggi dalam menyerap CO2.

Ruang terbuka hijau merupakan penyerap CO2 yang berperan dalam

mengendalikan jumlah CO2 yang ada di udara. Informasi mengenai besarnya

emisi CO2 dan luasan RTH akan sangat membantu untuk mengarahkan dan

menyesuaikan pengembangan RTH sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya

bantuan penginderaan jauh satelit yang mampu menyediakan data dengan cakupan

luas, didukung dengan Sistem Informasi Geografi (SIG), maka perencanaan

spasial pembangunan ruang terbuka hijau akan lebih mudah dan cepat dilakukan

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui besarnya emisi

CO2 dan distribusi serta kecukupan luasan ruang terbuka hijau di Kabupaten

Kudus.

1. 2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan luasan RTH sebagai penyerap gas CO2 di

Kabupaten Kudus tahun 2011.

2. Menentukan prediksi kebutuhan luasan RTH sebagai penyerap gas CO2 di

Kabupaten Kudus tahun 2016.

1. 3 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan pihak terkait lainnya

dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan, pengembangan,

perencanaan dan pembangunan RTH serta memberikan gambaran mengenai

2.1 Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2009, tentang lingkungan hidup adalah

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup dan

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan,

dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lain. Lingkungan hidup

merupakan jumlah semua komponen biotik maupun abiotik serta kondisi yang ada

dalam ruangan yang ditempati. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat

hubungan yang dinamis. Manusia akan menyesuaikan kegiatannya dengan kondisi

lingkungan sesuai dengan perubahan lingkungan hidup yang tidak statis.

Perubahan perilaku manusia ini akan mengakibatkan perubahan nilai sumberdaya

dalam lingkungan hidup. Wibisono (1995) menjelaskan bahwa lingkungan

memiliki defenisi agregat (kumpulan) dari seluruh kondisi eksternal dan

pengaruh-pengaruhnya. Sastrawijaya (1991) menyimpulkan bahwa dengan

semakin meningkatnya perkembangan industri, baik industri migas, pertanian,

maupun industri non-migas lainnya, maka semakin meningkatnya tingkat

pencemaran pada perairan, udara dan tanah yang disebabkan oleh buangan

industri-industri tersebut.

2.2 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peran penting dalam pembangunan

perkotaan, terutama terkait dengan merancang masa depan perkotaan. RTH

memiliki fungsi beragam, baik dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial, seperti

menjaga iklim atau temperatur, wahana rekreasi, dan menghasilkan tanaman

produktif. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

mengartikan RTH merupakan area memanjang atau jalur dan atau mengelompok

yang penggunannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

alami ataupun secara sengaja ditanam.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29

ayat 2 menetapkan proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari

5

paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Menurut Simonds (1983) diacu

dalam Wijayanti (2003), RTH di perkotaan memiliki fungsi yaitu: penjaga

kualitas lingkungan, penyumbang ruang bernafas yang segar dan keindahan

visual, sebagai paru-paru kota, penyangga sumber air dalam kota, mencegah erosi

dan sarana pendidikan.

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH

Kawasan Perkotaan (RTHKP), adapun maanfaat RTHKP yaitu :

a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah,

b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan,

c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial,

d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan,

e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah,

f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula,

g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat,

h. Memperbaiki iklim mikro dan

i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

2.3 Hutan Kota

Menurut Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002, hutan kota adalah suatu

hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam

perkotaan baik pada tanah negara maupun pada tanah hak yang ditetapkan sebagai

hutan kota oleh pejabat berwenang. Hutan kota adalah pepohonan yang berdiri

sendiri atau berkelompok atau vegetasi berkayu di kawasan perkotaan yang

memberikan dua manfaat pokok bagi masyarakat dan lingkungannya yaitu

manfaat konservasi dan manfaat estetika.

Hutan kota merupakan tumbuhan atau vegetasi berkayu di wilayah

perkotaan yang memberikan manfaat lingkungan yang sebesar-besarnya dalam

kegunaan-kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dan kegunaan-kegunaaan khusus

lainnya (Fakuara 1987, diacu dalam Dahlan 1992). Menurut Rumusan Rapat

Teknis di Jakarta pada bulan Februari (1991), diacu dalam Dahlan (1992) hutan

kota merupakan suatu lahan yang bertumbuhan pohon-pohon di dalam wilayah

perkotaan di dalam tanah negara maupun tanah milik yang berfungsi sebagai

fauna yang memiliki nilai estetika dan dengan luas yang solid yang merupakan

RTH pohon-pohonan, serta areal tersebut ditetapkan oleh pejabat berwenang

sebagai hutan kota.

Hutan kota dapat berupa jalur hijau (pohon peneduh jalan, jalur hijau di

bawah kawat listrik tegangan tinggi, jalur hijau di tepi rel kereta api, jalur hijau di

tepi sungai maupun di luar kota); tanaman kota yaitu tanaman yang ditata

sedemikian rupa, baik sebagian maupun rekayasa manusia untuk mendapatkan

komposisi tertentu yang indah; kebun dan halaman; kebun raya, hutan raya dan

kebun binatang; hutan lindung; pekuburan dan tanaman pemakaman pahlawan

(Dahlan 1992).

2.4 Ruang Terbuka Hijau sebagai Penyerap gas CO2

Menurut Dahlan (2004) berbagai kegiatan di perkotaan baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak seperti kendaraan bermotor, rumah tangga, hotel,

industri dan kegiatan lainnya membutuhkan energi penggerak dan pemanas yang

sebagian diperoleh dari pembakaran bahan bakar fosil seperti solar, minyak, tanah

dan batu bara. Proses pembakaran akan menghasilkan CO2. Keberadaan gas CO2

di perkotaan akhir-akhir ini mengalami peningkatan konsentrasi di udara ambien

yang sangat berarti. Bahaya paling utama adalah peningkatan suhu udara bumi

secara global melalui efek rumah kaca.

Ogawa (1991) dalam Gusmalina (1995) melaporkan bahwa konsentrasi CO2

selama 250 tahun terakhir (sejak 1974) naik dari 280 ppm sampai 350 ppm.

Perkiraan dalam 100 tahun mendatang atau sekitar tahun 2090 terjadi kenaikan

konsentrasi CO2 dua kali lipat. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan suhu

permukaan bumi.

Ruang terbuka hijau merupakan penyerap CO2 yang cukup penting namun

tumbuhan seperti fitoplankton, ganggang dan rumput laut di samudra juga sangat

berperan mnyerap CO2. Tanaman di RTH baik di dalam maupun di luar kawasan

perkotaan akan menyerap gas CO2 melalui proses fotosintesis (Fakuara 1987,

diacu dalam Dahlan 1992). Lebih dari 13% karbon di atmosfir digunakan dalam

fotosintesis tiap tahunnya (Salisbury & Ross 1995).

Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam telah meneliti kemampuan

7

dan umur tegakan (Departemen Kehutanan 2005). Menurut Heriansyah dan

Mindawati (2005) bahwa hutan dapat mencegah pemanasan global dengan

menyerap CO2 dari atmosfir dan menyimpannya sebagai karbon dalam bentuk

materi organik tanaman.

Sifat dan kemampuan tanaman dalam menyerap CO2 dapat dikelompokkan

ke dalam 3 golongan yaitu tanaman C-3, C-4 dan CAM (Lakitan 1993). Tanaman

C-3 memfiksasi CO2 melalui daur Calvin, tanaman C-4 memfiksasi CO2 melalui

daur C4 asam dikarboksilat, sedangkan tanaman CAM merupakan tanaman yang

memfiksasi CO2 menjadi asam malat (Dahlan 2004). Tanaman C-4 umumnya

memiliki laju fotosintesis tertinggi, tanaman CAM paling lambat laju fotosintesis,

sedangkan C-3 berada di antara kedua ektrim tersebut (Lakitan 1993).

Penyerapan karbon dioksida oleh hutan kota dengan jumlah 10.000 pohon

berumur 16-20 tahun mampu mengurangi karbon dioksida sebanyak 800 ton per

tahun (Simpson dan McPherson 1999). Biomassa vegetasi bertambah karena

menyerap karbon dioksida dari udara dan mengubah zat tersebut menjadi bahan

organik melalui proses fotosintesis. Umumnya karbon menyusun 45-50% bahan

kering dari tanaman (Kusmana et al.1992). Biomassa atau bahan oganik adalah produk fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, butir-butir hijau daun berfungsi

sebagai sel surya yang menyerap energi matahari guna mengkonversi karbon

dioksia dengan air menjadi senyawa karbon, hidrogen dan oksigen (CHO).

2.5 Karbon Dioksida

Karbon dioksida adalah gas yang tidak berwarna dengan rumus kimia CO2

dimana molekulnya terdiri dari suatu atom karbon dan dua atom oksigen, yang

merupakan bahan pembentuk udara paling banyak keempat (Neiburger 1995).

Prawirowardoyo (1996) menyatakan bahwa karbon dioksida yang masuk ke

atmosfir dapat berasal dari dua sumber yaitu :

a. Sumber alami

Sumber alami yang paling penting adalah proses pernapasan mahluk

hidup, baik di darat maupun di lautan dan perubahan bahan organik.

b. Sumber buatan

Sumber buatan adalah CO2 hasil pembakaran bahan bakar fosil, industri

menyatakan bahwa kegiatan di perkotaan baik bergerak maupun tidak bergerak

seperti: kendaraan bermotor, rumah tangga, hotel, industri, dan kegiatan lainnya

membutuhkan energi penggerak dan pemanas yang sebagian besar diperoleh dari

pembakaran bahan bakar fosil seperti: bensin, solar, minyak tanah, dan batu bara,

proses pembakaran ini akan menghasilkan gas CO2. Karbon dioksida (CO2)

dihasilkan dari oksidasi karbon yang terdapat di dalam bahan bakar selama proses

pembakaran terjadi.

Menurut DEFRA (2005) jumlah emisi gas karbodioksida yang dihasilkan

oleh beberapa macam bahan bakar antara lain :

a. Bensin menghasilkan 2,31 kg/l emisi karbon dioksida

b. Solar menghasilkan 2,63 kg/l emisi karbon dioksida

c. Minyak tanah menghasilkan 2,52 kg/l emisi karbon dioksida

d. LPG menghasilkan 1,50 kg/l emisi karbon dioksida

e. LNG menghasilkan 1,78 kg/l emisis karbon dioksida

Emisi metana (CH4) oleh hewan ruminansia dihasilkan melalui proses

metanogenesis di dalam sistem pencernaan rumen. Metana termasuk salah satu

gas atmosfir yang memberikan efek rumah kaca, walaupun komposisi metana di

atmosfir jauh lebih rendah dibandingkan dengan gas karbon dioksida (CO2), yaitu

hanya 0,5% dari jumlah CO2, koefisisen daya tangkap panas metana jauh lebih

tinggi, yaitu sekitar 15% pemanasan global disumbang oleh metana. Jumlah

metana dalam waktu 250 tahun terakhir,meningkat lima kali lipat dari jumlah

CO2. Sekitar 50% emisi metana hasil aktivitas manusia berasal dari kegiatan

pertanian. Sebesar 20-60% dari jumlah emisi metana berasal dari peternakan,

terutama ternak ruminansia. Seekor sapi dewasa dapat mengemisi 80-110 kg

metana per tahun. Estimasi emisi metana secara global oleh ternak ruminansia

berkisar antara 65-85 juta ton per tahun, sementara emisi total metana global

400-600 per tahun (Departemen Pertanian 2008). Jumlah CH4 yang dihasilkan

tergantung dari jenis ternak umur ternak, berat badan ternak, kualitas dan

kuantitas pakan, serta energi yang dikeluarkan oleh ternak. CH4 diproduksi selama

sistem pencernaan ternak tersebut normal (IPCC 1996).

Proses fermentasi yang merupakan akhir dari sistem pencernaan pakan

9

dekomposisi pupuk pada saat kondisi anaerob. Bahan organik membusuk di

dalam lingkungan anaerob, bakteri metagonik berperan menghasilkan CH4.

Keadaan ini sering terjadi ketika jumlah ternak terlalu banyak. Faktor yang

mempengaruhi emisi gas CH4 dari pupuk ternak adalah jumlah pupuk yang

dihasilkan dan jumlah pupuk yang dikomposkan secara anaerob. Jumlah pupuk

yang dihasilkan tergantung jumlah yang diproduksi per ternak dan jumlah ternak.

Jumlah pupuk yang dikomposkan secara anaerob tergantung dari bagaimana

pengelolaannya. Gas CH4 yang teroksidasi dengan O2 akan menghasilkan CO2

dan H2O (IPCC 1996, diacu dalam Qodriyanti 2010).

Tanah yang bersifat anaerob kuat, senyawa karbon mengalami reduksi

secara mikrobiologi menjadi CH4 (metana). CH4 terutama terbentuk dari reduksi

asam asetat dan sebagian terbentuk dari reduksi senyawa CO2. Pengelolaan lahan

sawah dan keadaan tanah sawah yang cenderung memacu metanogenesis adalah

pemupukan organik dengan jerami dan kompos, tanah berkadar bahan organik

tinggi, dan tanah bertekstur berat dengan kandungan lempung montmorilonit

tinggi (tanah vertisol).

2.6 Kebutuhan Luasan RTH

Penetapan besarnya luasan RTH sangatlah diperlukan karena fungsinya

akan terasa jika luasannya cukup untuk mengoptimalkan dari fungsi RTH

tersebut. Menurut Dahlan (2004) penentuan luasan hutan kota dapat dilakukan

melalui pendekatan parsial dan pendekatan global.

2.6.1 Pendekatan parsial

Pendekatan parsial merupakan pendekatan yang menyisihkan sebagian dari

wilayah kota untuk dijadikan kawasan RTH. Terdapat beberapa metode yang

dapat dilakukan untuk menetapkan luasannya yakni berdasarkan perhitungan (1)

persentase, (2) luasan per kapita dan (3) issu penting yang muncul di perkotaan

tersebut.

1. Berdasarkan persen luas

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29

ayat 2 proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota

dan ayat 3 menetapkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20

merupakan sisa dari berbagai peruntukan. Misalnya Keputusan Presiden No. 53

Tahun 1989 ( diacu dalam Dahlan 2004) tentang Kawasan Industri menetapkan

70% lahan untuk industri, 10% untuk jaringan lahan, 5% untuk jaringan utilitas,

5% untuk jaringan umum dan 10% untuk RTH. Pendekatan di kawasan

permukiman digunakan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Bangunan sebesar 60–

70%, prasarana antara 15–20%, sarana berkisar antara 20–25%, yang terdiri dari:

sarana lingkungan seperti sarana peribadatan, pendidikan, olahraga dan

perbelanjaan. Sisanya sebesar 8–10% untuk penghijauan.

Haris (2006) menentukan distribusi dan kecukupan RTH (studi kasus di

Kota Bogor) berdasarkan INMENDAGRI No.14 Tahun 1988 tentang Penataan

RTH di Wilayah Perkotaan menyatakan bahwa 40%-60% dari total suatu wilayah

harus dihijaukan, sehingga dari peraturan tersebut, wilayah kota yang harus

dijadikan RTH sebesar 6.345,53 ha atau 56,63% dari luasan keseluruhan wilayah

Kota Bogor.

Qodriyanti (2010) menentukan distribusi dan kecukupan RTH (studi kasus di

Kota Pematangsiantar) berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002 yang menyatakan

bahwa luasan hutan kota paling sedikit 10% dari luas wilayah kota. Wilayah kota

Pematangsiantar berdasarkan data interpretasi citra diperoleh luas wilayah sebesar

8.016,3 ha dan berdasarkan peraturan tersebut 10% dari luasan wilayah kota yang

harus dijadikan hutan kota adalah sebesar 801,63 ha.

2. Berdasarkan luasan perkapita

Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan luasan hutan kota dihitung

berdasarkan jumlah penduduk. Dewan kota Lancashire Inggris menentukan 11,5

m2/penduduk dan Amerika telah menetapkan 60 m2/penduduk sedangkan di

Dearah Khusus Ibukota Jakarta taman bermain dan olahraga 1,5 m2/penduduk

(Rifai 1989, diacu dalam Dahlan 2004), sedangkan (Soeseno 1993, diacu dalam

Dahlan 2004) menetapkan 40 m2/penduduk kota.

3. Berdasarkan issu penting

Suatu kota yang memiliki jumlah penduduk yang padat dan jumlah

kendaraan bermotor serta industri yang tinggi, maka luasan hutan kota yang

dibangun harus bedasarkan kemampuan hutan kota dalam menyerap dan menjerap

11

jumlah kendaraan dan industri besar, menengah dan kecilnya sangat banyak yang

kesemuanya menghasilkan karbon dioksida. Sehubungan dengan itu semua, maka

penetapan luasan hutan kota harus berdasarkan analisis penyerapan karbon

dioksida.

Rosa (2005) menentukan luasan optimal hutan kota (studi kasus di Kota

Palembang) berdasarkan kemampuan menyerap gas CO2 yang dihasilkan oleh

penduduk dan pembakaran BBM (bensin, solar dan minyak tanah) dan LPG

didapatkan luasan hutan kota yang dibutuhkan Kota Palembang pada tahun 2005

adalah sebesar 2.465,88 ha.

2.6.2 Pendekatan global

Pendekatan ini menganggap bahwa semua wilayah administrasi kota dan

kabupaten sebagai areal wilayah hutan kota dan penggunaan lahan seperti :

pemukiman, industri, perdagangan, pendidikan, pemerintahan, olahraga, dan

kesenian serta keperluan lainnya dianggap sebagai enclave yang harus dihijaukan agar fungsi hutan kota dapat terwujud secara nyata.

2.7 Perencanaan RTH dengan Penginderaan Jauh (Remote Sensing) dan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Remote Sensing atau penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan

obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillsesand dan Kiefer 1990). Tujuan

utama dari penginderaan jauh adalah mengumpulkan data dan informasi tentang

sumberdaya alam dan lingkungan (Lo 1995). Menurut Lillesand dan Kiefer (1990)

terdapat dua proses utama dalam penginderaan jauh, yaitu pengumpulan data dan

analisis data. Analisis data penginderaan jauh memerlukan data rujukan seperti

peta tematik, data statistik, dan data lapangan.

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sekumpulan perangkat keras

komputer (hardware), perangkat lunak (software), data geografis dan sumberdaya manusia yang terorganisir, yang secara efisien mengumpulkan, menyimpan,

meng-updatde, memanipulasi, menganalisa dan menampilkan semua bentuk data

komputer yang mempunyai kemampuan untuk menangani data yang bereferensi

geografi (georeference) dalam hal pemasukan data, memanipulasi dan

menganalisis serta pengembangan produk dan percetakan. Gistut (1994) dalam

Prahasta (2005) menjelaskan bahwa SIG merupakan sistem yang kompleks yang

biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di

tingkat fungsional dan jaringan. Sistem SIG terdiri dari beberapa komponen yaitu

(1) perangkat keras, (2) perangkat lunak, (3) data dan informasi geografi dan (4)

manajemen.

Penggunaan penginderaan jauh dan SIG dapat juga diintegrasikan dengan

berbagai metode untuk mengambil keputusan terhadap penggunaan lahan.

Penelitian Pauleit dan Duhme (2004) menjelaskan bahwa SIG dapat

dikembangkan dan diaplikasikan untuk menilai pola spasial dan fungsi

BAB III

METODOLOGI

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Aplikasi Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan

Jauh dalam Penentuan Kecukupan Luasan RTH sebagai Rosot dilaksanakan di

Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juni 2010 sampai dengan

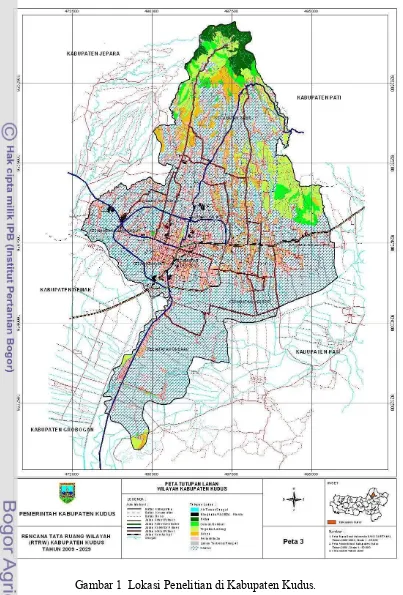

bulan Februari 2011. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Interpretasi

citra satelit dan pengolahan data perhitungan untuk memperkirakan emisi CO2

yang dikeluarkan oleh sumber emisi di Kabupaten Kudus dilaksanakan di

Laboratorium Analisis Lingkungan dan Permodelan Spasial, Departemen

Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut

Pertanian Bogor pada bulan Mei 2010 dan Maret-Mei 2011.

3.2 Bahan dan Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer yang

dilengkapi dengan paket Sistem Informasi Geografis (perangkat keras dan lunak)

dengan softwareErdas Imagine 9.1, ArcGIS 9.3, DNR Garmin 5.4.1dan SPSS 15.

Alat yang digunakan di lapangan meliputi Global Positioning System (GPS),

kamera digital dan alat tulis.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data citra Landsat

Enhanced Thematic Mapper (ETM) (+) path/row : 120/065, dengan tanggal akuisisi 14 Juni 2009, peta administrasi Kabupaten Kudus dan Data Statistik

Kabupaten Kudus yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan BAPPEDA

Kabupaten Kudus, peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dari Badan Planologi

15

3.3 Tahapan Penelitian

3.3.1 Inventarisasi dan pengumpulan data

Tahap ini meliputi pengumpulan data dalam bentuk deskripsi dan peta yang

diperlukan untuk penentuan luas RTH.

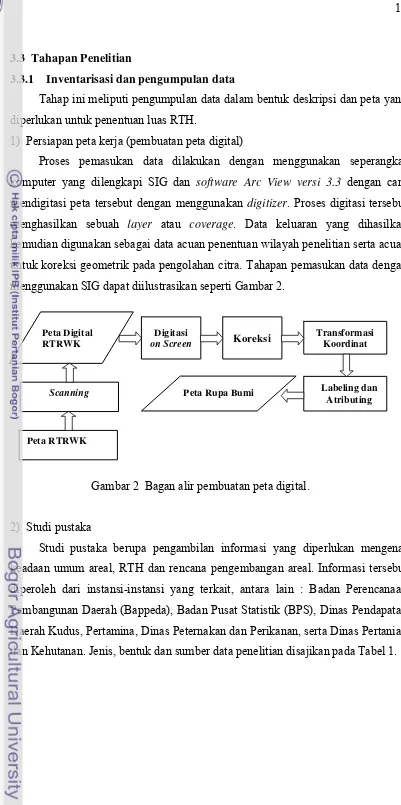

1) Persiapan peta kerja (pembuatan peta digital)

Proses pemasukan data dilakukan dengan menggunakan seperangkat

komputer yang dilengkapi SIG dan software Arc View versi 3.3 dengan cara

mendigitasi peta tersebut dengan menggunakan digitizer. Proses digitasi tersebut

menghasilkan sebuah layer atau coverage. Data keluaran yang dihasilkan

kemudian digunakan sebagai data acuan penentuan wilayah penelitian serta acuan

untuk koreksi geometrik pada pengolahan citra. Tahapan pemasukan data dengan

menggunakan SIG dapat diilustrasikan seperti Gambar 2.

Gambar 2 Bagan alir pembuatan peta digital.

2) Studi pustaka

Studi pustaka berupa pengambilan informasi yang diperlukan mengenai

keadaan umum areal, RTH dan rencana pengembangan areal. Informasi tersebut

diperoleh dari instansi-instansi yang terkait, antara lain : Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan

Daerah Kudus, Pertamina, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian

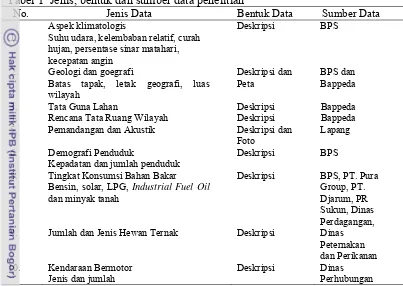

dan Kehutanan. Jenis, bentuk dan sumber data penelitian disajikan pada Tabel 1.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten

Kudus dan instansi-instansi yang terkait dalam pengembangan RTH serta

masyarakat di sekitar wilayah RTH.

Tabel 1 Jenis, bentuk dan sumber data penelitian

No. Jenis Data Bentuk Data Sumber Data

1.

Aspek klimatologis

Suhu udara, kelembaban relatif, curah hujan, persentase sinar matahari, kecepatan angin

Deskripsi BPS

2. Geologi dan goegrafi

Batas tapak, letak geografi, luas wilayah

Deskripsi dan Peta

BPS dan Bappeda

3. Tata Guna Lahan Deskripsi Bappeda

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Deskripsi Bappeda

5. Pemandangan dan Akustik Deskripsi dan

Foto

Lapang

6. Demografi Penduduk

Kepadatan dan jumlah penduduk

Deskripsi BPS

8. Tingkat Konsumsi Bahan Bakar

Bensin, solar, LPG, Industrial Fuel Oil

dan minyak tanah

9. Jumlah dan Jenis Hewan Ternak Deskripsi Dinas

Peternakan

4) Observasi dan ground check

Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan mengenai

lokasi-lokasi RTH serta dilakukan penentuan koordinat dengan menggunakan

GPS pada lokasi tersebut.

3.3.2 Pengolahan dan analisis data

Analisis data digunakan untuk mengetahui apakah luasan RTH yang

terdapat di Kabupaten Kudus saat ini telah memenuhi standar optimum terutama

berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku dan kemampuan RTH dalam

menyerap CO2 yang dihasilkan dari pembakaran BBM (bensin, solar atau

17

1) Penentuan luasan RTH berdasarkan UU No. 26 tahun 2007

Analisis kebutuhan luas RTH dilakukan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 2 menetapkan

proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota

dan ayat 3 menetapkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20

persen dari luas wilayah kota.

2) Perhitungan untuk memperkirakan emisi CO2 yang dikeluarkan oleh sumber

emisi

Metode yang digunakan untuk memperkirakan total emisi CO2 yang

terdapat di Kabupaten Kudus adalah metode yang dikeluarkan oleh IPCC tahun

1996. Sumber emisi yang diperhitungkan berasal dari energi (bahan bakar fosil),

ternak dan sawah.

a) Energi

Energi dari bahan bakar yang dipergunakan oleh industri, transportasi dan

rumah tangga merupakan sumber penghasil emisi CO2 di udara, emisi CO2

tersebut dihasilkan dari proses pembakaran. Pengukuran aktivitas energi yang

berhubungan dengan emisi CO2 adalah dengan mengetahui jenis bahan bakar

yang digunakan serta jumlah konsumsi bahan bakar yang dipakai oleh industri,

transportasi dan rumah tangga. Jumlah konsumsi bahan bakar dapat dicari dengan

cara :

C (TJ/tahun) = a (103 ton/tahun) x b (TJ/103 ton) ... Persamaan (1)

Keterangan :

C = Jumlah konsumsi bahan bakar berdasarkan jenis bahan bakar (TJ/tahun) a = Konsumsi bahan bakar berdasarkan jenis bahan bakar (103 ton/tahun) b = Nilai kalori bersih / faktor konversi berdasarkan jenis bahan bakar (TJ/103 ton)

Nilai kalori bersih yang dihasilkan oleh setiap bahan bakar dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2 Nilai kalori bersih berdasarkan jenis bahan bakar

Nilai kalori bersih dari bahan bakar

Produk minyak sulingan Faktor (TJ/103 ton)

Bensin 44,80

Solar / IFO 43,33

Minyak tanah 44,75

LPG 47,31

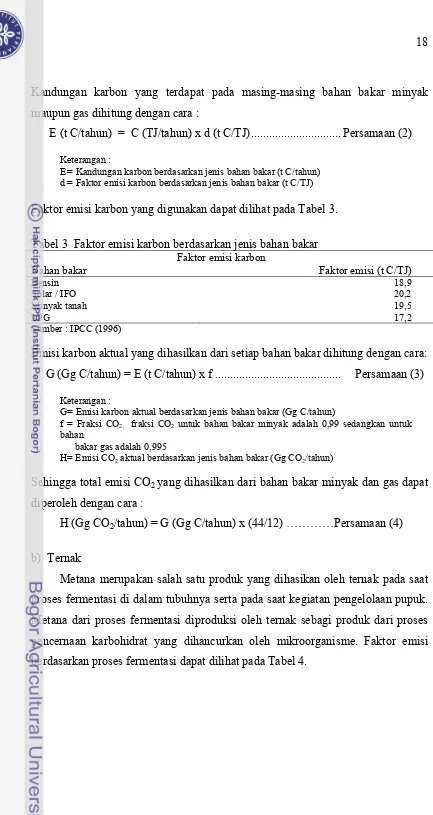

Kandungan karbon yang terdapat pada masing-masing bahan bakar minyak

maupun gas dihitung dengan cara :

E (t C/tahun) = C (TJ/tahun) x d (t C/TJ) ... Persamaan (2)

Keterangan :

E = Kandungan karbon berdasarkan jenis bahan bakar(t C/tahun) d = Faktor emisi karbon berdasarkan jenis bahan bakar (t C/TJ)

Faktor emisi karbon yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Faktor emisi karbon berdasarkan jenis bahan bakar

Faktor emisi karbon

Bahan bakar Faktor emisi (t C/TJ)

Bensin 18,9

Solar / IFO 20,2

Minyak tanah 19,5

LPG 17,2

Sumber : IPCC (1996)

Emisi karbon aktual yang dihasilkan dari setiap bahan bakar dihitung dengan cara:

G (Gg C/tahun) = E (t C/tahun) x f ... Persamaan (3)

Keterangan :

G = Emisi karbon aktual berdasarkan jenis bahan bakar (Gg C/tahun)

f = Fraksi CO2, fraksi CO2 untuk bahan bakar minyak adalah 0,99 sedangkan untuk

bahan

bakar gas adalah 0,995

H = Emisi CO2 aktual berdasarkan jenis bahan bakar (Gg CO2/tahun)

Sehingga total emisi CO2 yang dihasilkan dari bahan bakar minyak dan gas dapat

diperoleh dengan cara :

H (Gg CO2/tahun) = G (Gg C/tahun) x (44/12) …………Persamaan (4)

b) Ternak

Metana merupakan salah satu produk yang dihasikan oleh ternak pada saat

proses fermentasi di dalam tubuhnya serta pada saat kegiatan pengelolaan pupuk.

Metana dari proses fermentasi diproduksi oleh ternak sebagi produk dari proses

pencernaan karbohidrat yang dihancurkan oleh mikroorganisme. Faktor emisi

19

Emisi metana dari proses fermentasi didapat dari :

Tabel 4 Faktor emisi dari proses fermentasi berdasarkan jenis ternak

Faktor emisi CH4 dari hasil fermentasi

C = Emisi metana dari proses fermentasi berdasarkan jenis ternak (ton/tahun) a = Populasi ternak berdasarkan jenis ternak (ekor)

b = Faktor emisi CH4 dari hasil fermentasi berdasarkan jenis ternak (kg/ekor/tahun)

Metana yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan pupuk terjadi akibat

proses dekomposisi pada kondisi anaerobik. Faktor emisi dari pengelolaan pupuk

ditentukan berdasarkan temperatur daerahnya, untuk Indonesia berada pada

daerah dengan temperatur hangat, faktor ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Faktor emisi dari penggelolaan pupuk berdasarkan temperatur atau iklim

Faktor emisi CH4dari pengelolaan pupuk

Ternak Faktor(Kg/ekor/tahun)

Emisi metana dari proses pengelolaan pupuk diperoleh dari :

E (ton/tahun) = a (ekor) x d (kg/ekor/tahun) ... Persamaan (6)

Keterangan :

E = Emisi metana dari proses pengelolaan pupuk berdasarkan jenis ternak (ton/tahun) d = Faktor emisi CH4 dari pengelolaan pupuk berdasarkan jenis ternak (kg/ekor/tahun)

F = Total emisi metana berdasarkan jenis ternak (Gg/tahun)

Sehingga total emisi metana yang dihasilkan oleh ternak adalah :

Metana yang dihasilkan diubah menjadi CO2 melalui rekasi kimia yaitu :

CH4 + 2 O2 CO2 + 2 H2O

c) Pertanian (areal persawahan)

Dekomposisi anaerobik dari bahan organik di areal persawahan

menghasilkan metana yang melimpah. Gas tersebut dikeluarkan ke udara melalui

tanaman padi selama musim pertumbuhan. Metana yang dihasilkan dari

persawahan tersebut dapat diketahui dari luas arel yang dijadikan persawahan dan

jumlah musin panen.

D (Gg CH4/tahun) = a (m2) x b x c (g/m2) x d (tahun) ... Persamaan (8)

Keterangan :

D = Total emisi metana dari areal persawahan (Gg/tahun) a = Luas areal persawahan (m2)

b = Nilai ukur faktor emisi CH4

c = Faktor emisi (18 g/m2)

d = Jumlah masa panen per tahun (tahun)

d) Karbon dioksida yang dihasilkan penduduk

Karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sama yaitu

0,96 kg/hari (Grey dan Deneke 1978). Rumus perhitungan karbon dioksida yang

dihasilkan oleh penduduk di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

KKP(t) = (JPT(t) .KPt) ... Persamaan (9)

Keterangan :

KKP(t) = Karbon dioksida yang dihasilkan penduduk pada tahun ke t (ton CO2/tahun) JPT(t) = Jumlah penduduk terdaftar pada tahun ke t (jiwa)

KPt = Jumlah karbon dioksida yang dihasilkan manusia yaitu 0,96 Kg CO2/jiwa/hari

(0,3456 ton CO2/jiwa/tahun)

e) Penentuan luas RTH berdasarkan fungsi sebagai penyerap CO2

Kebutuhan akan luasan optimum RTH berdasarkan daya serap CO2 dapat

diperoleh dari kemampuan RTH dalam menyerap CO2. Pendekatan yang

digunakan untuk menentukan luasan tersebut adalah dengan memprediksikan

kebutuhan RTH berdasarkan daya serap CO2 serta membandingkannya dengan

kondisi RTH sekarang (eksisting).

Kebutuhan RTH diperoleh dari jumlah emisi CO2 yang terdapat di

Kabupaten Kudus dibagi dengan kemampuan RTH dalam menyerap CO2.

21

K = Nilai serapan CO2 oleh hutan (pohon) sebesar 58,2576 CO2 (ton/tahun/ha), menurut

(Inverson 1993, diacu dalam Tinambunan 2006)

Setelah mendapatkan nilai kebutuhan luasan RTH berdasarkan daya serap

CO2 maka akan diketahui seberapa luas RTH yang harus disediakan oleh

Pemerintah Kabupaten Kudus. Penambahan luasan RTH yang harus disediakan

diperoleh dengan cara :

Rumus :

L (ha) = A (ha) – B (ha) ... Persamaan (11)

Keterangan :

L = Penambahan luasan RTH (ha) A = Kebutuhan RTH (ha)

B = Luas RTH sekarang (ha)

f) Prediksi Kebutuhan RTH Kabupaten Kudus pada tahun 2016

Penentuan kebutuhan luasan RTH di Kabupaten Kudus didasarkan atas

perubahan emisi CO2 yang terdapat di Kabupaten Kudus pada tahun 2010 samapai

dengan tahun 2016. Data perkiraan emisi ini diperoleh dari perhitungan sumber

emisi yang berasal dari energi (bahan bakar fosil), ternak, sawah dan manusia.

Pendugaan luasan RTH pada tahun 2015 dan 2020 menggunakan data pendugaan

emisi dari perhitungan sumber emisi yang berasal dari energi (bahan bakar fosil),

ternak, sawah dan manusia.

1.1 Pendugaan Jumlah Konsumsi Bahan Bakar

Data jumlah konsumsi bahan bakar diperoleh dari Pertamina Kabupaten

Kudus. Perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan tingkat konsumsi pada

tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah didasarkan pada perhitungan laju

rata-rata pertambahan konsumsi bahan bakar. Maka dengan menggunakan rumus

bunga berganda (McCutcheon dan Scoot 2005) diperoleh rumus perhitungan

L (ha) = w (ton CO2/tahun) + x (ton CO2/tahun) + y (ton CO2/tahun) + z (ton CO2/tahun)

jumlah konsumsi bahan bakar untuk tahun-tahun yang akan datang sebagai

Kt = Tingkat konsumsi bahan bakar pada akhir periode waktu ke t

Ko = Tingkat konsumsi bahan bakar pada awal periode waktu ke t r = Rata-rata prosentase pertambahan jumlah konsumsi bahan bakar

t = Selisih tahun

1.2 Pendugaan Luasan Pertanian (areal persawahan)

Data luasan areal persawahan diperoleh dari hasil interpretasi penutupan

lahan wilayah Kabupaten Kudus pada tahun 2009 berdasarkan klasifikasi citra

Landsat 7 ETM dengan penyiaman tanggal 14 Juni 2009. Nilai luasan sawah

dianggap tetap, karena data luasan berdasarkan hasil klasifikasi pada satu tahun

penyiaman.

1.3 Pendugaan Populasi Ternak

Data populasi ternak diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Kudus. Perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan populasi

ternak pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 adalah didasarkan pada

perhitungan laju rata-rata pertambahan populasi ternak. Penentuan tahun perkiraan

ditentukan oleh ketersediaan data. Rumus perhitungan populasi tenak untuk

tahun-tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

Pt = Po (1+r)

t

...

Persamaan (14)Keterangan :

Pt = Populasi ternak pada akhir periode waktu ke t

Po = Populasi ternak pada awal periode waktu ke t r = Rata-rata prosentase pertambahan populasi

t = Selisih tahun

1.4 Pendugaan jumlah penduduk

Data jumlah penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten

Kudus. Perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk pada

tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah berdasarkan pada perhitungan laju

rata-rata pertumbuhan penduduk. Rumus perhitungan jumlah penduduk untuk

23

Po = Jumlah penduduk pada awal periode waktu ke t r = Rata-rata prosentase pertambahan jumlah penduduk

t = Selisih tahun

Prediksi kebutuhan RTH pada tahun ke t diperoleh dari perkiraan jumlah

emisi CO2 yang terdapat di Kabupaten Kudus dibagi dengan kemampuan RTH

dalam menyerap CO2.

g) Perubahan luasan RTH pada tahun 2016

Perubahan luasan RTH yang terjadi pada tahun 2016 dapat menggunakan

data sekunder pada tahun-tahun sebelumnya. Data yang digunakan adalah data

jumlah penduduk, data konsumsi bahan bakar, data populasi ternak, dan data

mengenai luasan areal persawahan. Selanjutnya dilakukan pendugaan emisi CO2,

kemudian dari perkiraan emisi CO2 dapat ditentukan kecukupan luasan RTH

berdasarkan daya serap CO2. Perhitungan data pada tahun sebelumnya digunakan

untuk mengetahui rata-rata perubahan data yang terjadi, sehingga dapat diketahui

terjadi tren negatif atau positif. Rumus untuk mengetahui rata-rata perubahan

luasan RTH pada periode tertentu adalah sebagai berikut :

L = Luas RTH pada awal periode waktu ke t

N = Jumlah waktu (tahun)

Data perubahan luasan RTH (MD) pada tahun-tahun sebelumnya digunakan

untuk mengetahui kecenderungan perubahan luasan RTH pada tahun-tahun yang

akan datang berdasarkan fungsi sebagai penyerap CO2.

h) Prediksi Peningkatan Kebutuhan RTH

Perkiraan luasan RTH pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat

diketahui dengan melihat tren yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Besar

atau kecilnya luasan hutan yang terbentuk pada tahun-tahun mendatang

dipengaruhi oleh kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini harus

diketahui tren tahun-tahun sebelumnya. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan

naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari

waktu ke waktu dan nilainya cukup rata-rata atau mulus (smooth). Tren data

berkala dapat berbentuk tren yang meningkat atau menurun secara mulus. Tren

yang meningkat disebut tren positif dan tren yang menurun disebut tren negatif.

Tren menunjukkan perubahan waktu yang cukup panjang dan stabil. Penurunan

luasan RTH adalah menunjukkan telah terjadinya tren negatif. Faktor yang

diperhitungkan adalah perubahan sumber emisi CO2.

1) Asumsi

Emisi CO2 yang dihitung adalah emisi CO2 yang berada di wilayah

Kabupaten Kudus, sedangkan emisi CO2 yang berada di luar wilayah Kabupaten

Kudus diabaikan, serta serapan CO2 hanya dilakukan oleh RTH (pohon). Jumlah

industri minimal yang memberikan data konsumsi bahan bakar oleh industri

dianggap mewakili semua konsumsi bahan bakar oleh industry.

2) Batasan penelitian

Batasan RTH dalam penelitian ini adalah wilayah taman kota, jalur hijau,

pemakaman dan vegetasi tinggi (areal yang ditumbuhi oleh pepohonan berkayu).

3) Pengolahan Citra Landsat ETM yang diolah dengan menggunakan software

ERDAS Imagine.

25

1. Pemulihan citra (Image Restoring)

Terdapat perubahan yang dialami oleh citra pada saat pengambilan citra

oleh satelit, sehingga dilakukan perbaikan radiometrik dan geometrik.

Perbaikan radiometrik bertujuan untuk memperbaiki bias pada nilai digital

piksel yang disebabkan oleh gangguan atmosfer ataupun kesalahan sensor.

Perbaikan geometrik dapat dilakukan dengan mengambil titik-titik ikat di

lapangan atau menggunakan citra yang telah terkoreksi.

2. Penajaman citra (Image Enhancement)

Penajaman citra dilakukan agar suau objek pada citra terlihat lebih

tajam dan kontras, sehingga dapat memudahkan interpretasi secara visual

untuk tujuan tertentu.

3. Pemotongan (subset) wilayah kajian

Pemotongan citra dilakukan sesuai dengan lokasi penelitian yang telah

ditentukan berdasarkan pada batas administrasi wilayah Kabupaten Kudus.

Pemotongan citra dilakukan dengan memotong wilayah yang menjadi objek

penelitian. Citra yang terkoreksi dipotong menggunakan Area of Interest

(AOI). Citra satelit landsat yang digunakan path/row : 120/065 tahun 2009.

4. Survei lapangan

Survei lapangan bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan dan

perubahan penutupan lahan. Pengambilan titik kontrol dilakukan tidak

secara menyeluruh, melainkan hanya beberapa tempat saja yang dianggap

dapat mewakili masing-masing kelas klasifikasi penutupan lahan. Setiap

lokasi survei yang mewakili masing-masing kelas penutupan lahan, diambil

titik koodinatnya dengan menggunakan Global Positioning System (GPS)

untuk diverifikasikan dengan data citra.

5. Klasifikasi tutupan lahan

Interpretasi citra Landsat ETM+ dilakukan dengan melihat karakteristik

dasar kenampakan masing-masing penggunaan/penutupan lahan pada citra

yang dibantu dengan unsur-unsur interpretasi (Avery, 1992; Lillesand dan

Kiefer, 1997). Klasifikasi citra diperlukan untuk mengetahui sebaran dan

luas tipe penutupan lahan di wilayah studi. Klasifikasi citra yang digunakan

yaitu melalui proses pemilihan kategori informasi atau kelas yang

diinginkan, yang selanjutnya memilih training area yang mewakili tiap

kelas atau kategori untuk penentuan posisi contoh di lapangan dengan

bantuan citra warna komposit dan peta penutupan lahan untuk setiap kelas

penutupan lahan yang dibantu dengan data pengecekan lapang.

Tahapan yang dilakukan dalam klasifikasi terbimbing menggunakan

software Erdas Imagine 9.1:

a. Pengenalan pola-pola spektral yang ditampilkan oleh citra dengan

berpedoman pada titik lapangan yang diambil pada lokasi penelitian

menggunakan GPS.

b. Pemilihan daerah (area of interest) yang diidentifikasi sebagai satu tipe penutupan lahan berdasarkan pola-pola spektral yang ditampilkan oleh

citra.

c. Proses klasifikasi citra yang dilakukan secara otomatis oleh komputer

berdasarkan pola-pola spektral yang telah ditetapkan pada saat proses

pemilihan daerah. Klasifikasi citra pada wilayah penelitian meliputi:

vegetasi rapat, vegetasi jarang, sawah, semak, lahan terbangun, lahan

terbuka, awan dan bayangan awan.

d. Menggabungkan daerah-daerah yang memiliki tipe penutupan lahan yang

sama (recode).

e. Citra hasil klasifikasi dikoreksi dengan membandingkannya dengan citra

sebelum diklasifikasi.

Tahapan pengolahan citra dapat dilihat pada Gambar 3. Selanjutnya untuk proses

27

Gambar 3 Diagram alir tahapan pengolahan citra.

Koreksi Geometri Peta Rupa Bumi

Citra Terkoreksi

Pemotongan Citra

(Image subset)

Interpretasi dan

Klasifikasi Citra Informasi

Penutupan Lahan

Citra Landsat ETM

Ya

Ground Check

Diterima Perhitungan Akurasi

Reklasifikasi

Tipe Ruang Terbuka Hijau

Peta Administrasi Kabupaten Kudus Penutupan lahan

(Land Cover) Hasil Klasifikasi

Tidak

Gambar 4 Proses perencanaan luasan RTH di Kabupaten Kudus.

BAB IV

KONDISI UMUM

4.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah sekitar

1,31% dari luas propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Perda Kabupaten Kudus No.

24 tahun 1992 wilayah administratif Kabupaten Kudus adalah seluas 42.515,644

ha. Kabupaten Kudus tepatnya di sebelah utara Pulau Jawa, kurang lebih 51 km

kearah timur ibukota Propinsi Jawa Tengah, Semarang. Letak Kabupaten Kudus

berada pada ketinggian rata-rata kurang 55 m di atas permukaan laut. Letaknya

diapit oleh empat kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten

Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati,

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan serta sebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara

110036’dan 110050’BT dan antara 6051’dan 7016’LS. Jarak terjauh dari barat

ketimur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Secara administratif

Kabupaten Kudus terbagi menjadi sembilan kecamatan dan 124 desa. Kecamatan

yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha atau 20,19%, sedangkan

yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha atau 2,46% dari luas

Kabupaten Kudus.

4.2 Keadaan Iklim

Kabupaten Kudus beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Suhu rata-rata

27,50C, suhu rendah mencapai 17,50C dan tertinggi mencapai 29,20C. Tingkat

kelembaban Kabupaten Kudus sekitar 76% dengan curah hujan relatif rendah,

rata-rata di bawah 2500 mm/th dan berhari hujan rata-rata 55 m di atas permukaan

air laut. Curah hujan rata-rata bervariasi antara 3000-3500 mm/tahun terdapat di

Pegunungan Muria sedangkan di daerah lereng Pegunungan Muria dan dataran

4.3 Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Kudus terdiri dari dataran rendah dan dataran

tinggi. Dataran rendah terletak di bagian tengah dan selatan yang merupakan

persawahan. Dataran tinggi di bagian utara yaitu Pegunungan Muria dengan

puncaknya Gunung Saptorenggo (1.602 mdpl), Gunung Rahtawu (1.522 mdpl),

dan Gunung Argojembangan (1.410 mdpl). Sebagian besar wilayah Kabupaten

Kudus adalah dataran rendah. Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang

mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten

Demak. Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Kudus (Bappeda

Kabupaten Kudus 2001) dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Topografi bergelombang berat (kasar) dicirikan oleh daerah yang berbukit

sampai bergunung dengan kemiringan lereng antara 15-40% dan lebih dari

40%. Topografi berat meliputi Kecamatan Dawe di Desa Menawan ke

arah Rahtawu, Dawe wilayah Cranggang ke arah Colo dan Kecamatan

Jekulo bagian utara di wilayah Klaling dan Terban.

2. Daerah dengan topografi bergelombang ringan sampai sedang dicirikan

oleh kemiringan lereng antara 2-15%. Daerah ini tersebar di Kecamatan

Dawe dan Gebog bagian selatan, Kecamatan Jekulo bagian utara wilayah

Honggosoco, Tanjungrejo, Klaling, Terban dan Gondoharum bagian utara.

3. Topografi dataran dicirikan oleh kemiringan kurang dari 2% tersebar

meliputi Kecamatan Gebog bagian selatan mulai dari Jurang-Besito,

Kecamatan Bae, Kecamtan Kota Kudus, Kecamatan Jekulo bagian selatan,

Kecamatan Kaliwungu, Mejobo, Jati dan Undaan.

4.4 Keadaan Penduduk, Sosial-Budaya dan Ekonomi

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus berdasarkan data Badan Pusat Statistik,

hasil sensus penduduk 2010 sebanyak 777.954 orang, yang terdiri dari 383.633

laki-laki dan 394.321 perempuan. Wilayah Kabupaten Kudus seluas 425,16 km2 ,

maka kepadatan penduduk mencapai 1.830 orang per km2. Laju pertumbuhan

penduduk selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2000-2010 sebesar

31

Menurut mata pencaharian penduduk, dengan usia 10 tahun ke atas yang

sudah bekerja sebanyak 357.752 orang. Penduduk Kabupaten Kudus sebagian

besar bekerja di sektor industri dengan jumlah sekitar 149.613 orang (41,82%),

bidang pertanian sebanyak 57.835 orang (16,17%), perdagangan, hotel dan

restoran 52.675 orang (14,72%), jasa 39.628 orang (11,08%), bangunan 34.190

orang (9,56%), transportasi atau komunikasi 17.014 orang (4,76%), keuangan

4.207 orang (1,17%) dan lainnya masing-masing pertambangan atau penggalian

5.1 Emisi CO2 di Kabupaten Kudus

5.1.1 Emisi CO2 yang berasal dari energi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Kabupaten Kudus

tahun 2011 mengenai jumlah konsumsi bahan bakar berupa premium, pertamax

dan solar. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus dan Jawa Tengah

tahun 2011 mengenai jumlah konsumsi bahan bakar berupa LPG, minyak tanah,

premium, pertamax, dan solar. Data IFO (Industrial Fuel Oil) merupakan solar

yang digunakan oleh industri yang diperoleh dari beberapa perusahaan yang

berlokasi di Kabupaten Kudus yaitu PT. Djarum, PR. Sukun, Pura Group. Jenis

perusahaan tersebut berdasarkan skala produksinya termasuk kedalam perusahaan

berskala besar (PT. Djarum dan Pura Group) dan berskala sedang (PR. Sukun).

Jenis bahan bakar minyak yang paling banyak digunakan di Kabupaten Kudus

adalah bensin yang terdiri dari jenis premium dan pertamax yaitu sebesar 78.197

Kl pada tahun 2010. Kegiatan transportasi adalah salah satu sumber pencemar

udara di wilayah perkotaan. Bahan bakar IFO merupakan bahan bakar minyak

yang paling sedikit digunakan yaitu sekitar 1.518,5 Kl di tahun 2010.

Kabupaten Kudus dikenal juga sebagai kota industri kertas yang didominasi

oleh satu perusahaan besar yaitu Pura Group. Industri kertas yang dijalankan oleh

Perusahaan Pura Group, menggunakan batu bara sebagai bahan bakar industrinya

dan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut

selain untuk kebutuhan industri Pura Group sendiri, juga diperdagangkan ke pihak

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Konsumsi bahan bakar oleh rumah tangga

juga berperan dalam peningkatan emisi CO2 di udara. Besarnya konsumsi bahan

bakar di sektor rumah tangga dari jenis minyak tanah dan LPG secara

beturut-turut yaitu sebesar 51.141 Kl dan 13.218.120 Kg. Data mengenai jumlah

konsumsi bahan bakar di Kabupaten Kudus pada tahun 2010 dapat dilihat pada

33

Tabel 6 Jumlah konsumsi bahan bakar di Kabupaten Kudus tahun 2010

No. Jenis Bahan Bakar Jumlah Konsumsi bahan bakar

1. Batu bara 1.079.000 Kg

2. Bensin (Premium dan pertamax) 78.197 Kl

3. Solar 51.141 Kl

4. LPG 13.218.120 Kg

5. Minyak tanah 11.584,28 Kl

6. Pelumas 4072 Kl

7. Industrial Fuel Oil 1.518,5 Kl

Keterangan: Kl = 1000 liter Kg = 1000 gram

Perhitungan emisi CO2 yang berasal dari energi (bahan bakar)dapat dilihat

di Lampiran 1. Hasil Perhitungan kandungan CO2 aktual yang terdapat di

Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 7. Besarnya jumlah konsumsi bahan

bakar yang digunakan dapat menunjukkan kandungan emisi CO2 di Kabupaten

Kudus. Berdasarkan hasil perhitungan, bahan bakar minyak yang paling banyak

menghasilkan emisi CO2 yaitu jenis bensin sebesar 192,27 Gg. Emisi CO2 yang

dihasilkan batubara, solar, LPG, minyak tanah IFO dan pelumas berturut-turut

sebesar 1.048,77 Gg, 129,98 Gg, 39,24 Gg, 29,25 Gg, 9,50 Gg, 5,81 Gg. Total

emisi CO2 di Kabupaten Kudus merupakan penjumlahan semua emisi CO2 dari

setiap bahan bakar fosil, sehingga nilai emisi total sebesar 1.454,82 Gg.

Tabel 7 Kandungan emisi CO2 aktual dari konsumsi energi pada tahun 2010

No. Jenis bahan

2.802,58 52.968,77 52,43 192,27

3. Solar 1.772,75 35.809,58 35,45 129,98

Total kandungan emisi CO2 1454,82

Keterangan : TJ = Ton Joule Gg C = Giga gram karbon

t C = Ton karbon Gg CO2 = Giga gram karbon dioksida

5.1.2 Emisi CO2 yang berasal dari ternak

Menurut Laporan Food and Agriculture Organization (2006), 37% metana

yang dihasilkan oleh manusia berasal dari hewan ternak, meskipun efek