Bibit unggul yang masuk k e Indonesia selain janis pe- telur tipe ringan, juga petelur tipe medium. Petelur tipe medium lebih disenangi dibandingkan dengan tipe ringan. Alasannya mungkin karena petelur tipe medium memproduksi telur berkerabang coklat. Masyarakat kita pada umumnya le- bih menyukai telur yang berkerabang coklat, karena selain kerabangnya kuat juga mirip dengan warna kerabang telur ayam kampung. Oleh karena itu telur berkerabang coklat lebih ce- pat laku d i pasar dan harganya lebih mahal daripada telur yanq berkerabang putih, sehingga peternak ayam banyak yang ber~slih dari beternak petelur tipe ringan k e petelur tipe med ium.

berbeda p u l a s e s u a i d e n g a n potensi p r o d u k s i d a n .sifat fi- s i k d a r i petelur tersebut.

Ayam Leghorn berbadan k e c i l m e m b u t u h k a n ransum yang m e n g a n d u n g zat-zat makanan t i n g g i , s e b a g a i k o m p e n s a s i d a r i k o n s u m s i n y a yang sedikit. Ransum u n t u k p e t e l u r t i p e ri- n g a n ini a p a b i l a d i b e r i k a n k e p a d a t=i- m e d i u m akan meng- a k i b a t k a n k e l e b i h a n k o n s u m s i ( " o v e r consumption"). R u h y a t

( 1 9 8 2 ) p a d a p e n e l i t i a n n y a menggunakan r a n s u m untuk petelur t i p e r i n g a n yang d i b e r i k a n k e p a d a petelur t i p e medium se- bagai l a n j u t a n h a s i l p e n e l i t i a n S u g a n d i (1973). Ransum u n t u k petelur t i p e r i n g a n yang d i b e r i k a n k e p a d a t i p e medium d e n q a n m e n g g u n a k a n c a r a p e m b e r i a n m a k a n a n t e r b a t a s a n t a r a 1 0 :sampai 2 0 persen dari ransum

ad

l i b i t u m berdasarkan per- h i t u n g a n k e b u t u h a n h i d u p p o k o k d a n m e n c e g a h k e l e b i h a n ener- g i d a n p e n i m b u n a n l e m a k t u b u h s e l a m a b e r p r o d u k s i , hasilnya y a n g t e r b a i k a d a l a h : U n t u k g a l u r Super-Harco p e m b e r i a n 90 p e r s e n d a r i k o n s u m s iad

l i b i t u m r a n s u m yang mengandung 2 8 5 0 kkal energi rnetabolis/kg d a n 1 8 p e r s e n protein. Un- t u k g a l u r S h a v e r p e m b e r i a n 90 p e r s e n d a r i k o n s u m s i ad li- t u m r a n s u m yang mengandung 2 6 5 0 k k a l e n e r g i metabolis/kg-

d a n 1 8 persen protein.

2900 kkal EM/kg. Ayam tipe medium berbobot badan antara dua sampai dua setengah kilogram. pilaporkan pula bahwa, apabila konsumsi energi kurang dari optimal protiuksi telur kecil-kecil dan akhirnya produksi telur akan menurun. De-

ngan keadaan konsumsi energi melebihi optimal, maka terja- di penimbunan lemak.

TINJAUAN PUSTAKA Kebutuhan Energi

Ayam memerlukan energi untuk proses -proses fisiologis seperti bernafas, sirkulasi darah, absorpsi zat-zat makan-

a n , pergerakan, reproduksi, mengatur suhu badan dan seba-

gainya (Card, 1962). Menurut Scott et al. (1976) dan NRC (1977)' untuk ransum unggas, pengukuran nilai energi meta- bolis dari bahan makanan.paling banyak dilakukan dan paling praktis, sebab energi metabolis selain energi untuk pro- duksi, juga energi untuk hidup pokok, ~ e r t u m b u h a n t Perge- rakan dan sebagainya.

Besarnya energi net0 kurang lebih 70- 9 0 persen d a -

ri energi dalam ransum (Bell dan Freeman, 1971). Scott

et

al. (1976), ~ t u r k i e (1976) dan Wahju (1985) menyatakan bahwa-

energi yang dimetaboliskan sebagian hilang selama metabolis- me berlangsung, sisanya dinamakan energi neto. Energi net0 ini yang dipakai untuk hidup pokok, seperti aktivitas, me- ngatur panas badan dan untuk produksi telur, lemak, pertum- buhan dan sebagainya. Energi untuk hidup -pokok ya-ng harus dipenuhi lebih dahulu, setelah itu baru untuk yang lainnya. Card (1972) mengemukakan bahwa energi untuk hidup pokok kurang lebih 75 persen dari energi metabolis, sedangkan Scott et al. (1976) menyatakan bahwa kebutuhan energi net0 82 per-

- -

kandangkan di kandang sistom sangkar (cage) dan 5 0 persen bagi sistem serasah (litter).

S u g a n d i ( 1 9 7 3 ) m e l a p o r k a n b a h w a u n t u k petelur t i p e r i n g a n p e r b e d a a n t i n g k a t e n e r g i 2 6 5 0 1 2 8 5 0 dan 3 0 5 0 k k a l EM/kg r a n s u m t i d a k n y a t a m e m p e n g a r u h i p r o d u k s i telur. De- m i k i a n p u l a C r e s w e L l ( 1 9 7 9 ) m e n g e m u k a k a n b a h w a k i s a r a n t i n g k a t e n e r g i d a l a m r a n s u m a n t a r a 2 5 0 0 s a m p a i 3 0 0 0 kkal EM/kg t i d a k b e r p e n g a r u h n y a t a t e r h a d a p produksi telur.

Hill et al. ( 1 9 5 6 ) m e l a p o r k a n b a h w a p a d a musim d i n g i n p r o d u k s i t e l u r t e r t i n g g i d i h a s i l k a n d a r i ransum d e n g a n t i n g k a t energi t i n g g i d a n produksi t e l u r t e r e n d a h dari ran- s u m d e n g a n t i n g k a t energi r e n d a h , s e d a n g k a n pada musim gu- g u r , musim s e m i d a n musim p a n a s l p r o d u k s i t e l u r t i d a k nyata d i p e n g a r u h i o l e h t i n g k a t e n e r g i d a l a m ransum. MacIntyre d a n A i t k e n ( 1 9 5 7 ) m e n g e m u k a k a n bahwa k a n d u n g a n e n e r g i dalam r a n s u m t i d a k b e r p e n g a r u h nyata t e r h a d a p p r o d u k s i telur, bo- bot t e l u r , k u a l i t a s putih t e l u r d a n a d a n y a b i n t i k darah d a n b i n t i k d a g i n g dalam telur. P e p p e r et al. ( 1 9 5 9 ) m e n y a t a k a n p u l a b a h w a p r o d u k s i t e l u r d a n e f i s i e n s i penggunaan ransum t i d a k n y a t a d i p e n g a r u h i o l e h t i n g k a t e n e r g i d a l a m ransum.

n y e b a b k a n produksi telur turun. S u g a n d i ( 1 9 7 3 ) m e l a p o r k a n bahwa, r a n s u m yang b e r k a d a r energi t i n g g i cenderung u n t u k m e m p r o d u k s i t e l u r yang besar-besar dan m e m p u n y a i d a y a cer- na r a n s u m e f i s i e n k a r e n a k a d a r s e r a t k a s a r r e n d a h .

T o k i n s o n

et

g .

( 1 9 6 8 ) m e n y a t a k a n b a h w a k o n s u m s i ener-.

g i 3 4 1 kkal/ekor/hari s u d a h c u k u p u n t u k merangsang produksi d a n besar t e l u r y a n g memadai. Menurut K a r u n a j e e w a ( 1 9 7 2 ) u n t u k m e r a n g s a n g produksi d a n besar telur yang optimal, me- m e r l u k a n k o n s u m s i energi 3 1 6 kkal/ekor/hari. U n t u k petelur t i p e medium d a n t i p e berat yang d i p e l i h a r a p a d a t e m p e r a t u r l i n g k u n g a n 6 5 s a m p a i 70°F k e b u t u h a n e n e r g i 3 3 3 kkal d a n 3 6 0 kkal/ekor/hari ( N o r t h , 1972).U n t u k p e t e l u r tipe r i n g a n d i d a e r a h t r o p i k agar ber- p r o d u k s i s e c a r a maksimal k e b u t u h a n energi m e t a b o l i s 2 6 5 s a m p a i 2 8 0 kkal/ekor/hari ( W i l l i a m s o n d a n Payne, 1978). R u h y a t (1982) m e l a p o r k a n bahwa pada p e m b e r i a n ransum seca- r a

ad

l i b i t u m , k o n s u m s i e n e r g i u n t u k g a l u r Shaver d a n Su- per-Harco a d a l a h 335.05 kkal d a n 340.61 kkal/ekor/hari.9

konsumsi energi berlebih tersebut terutama pada petelur tipe medium dan tipe berat (Balnave, 1978).

Hafez dan Dyer (1969) melaporkan bahwa petelur yang mengkonsumsi energi berlebihan mempunyai kadar lemak hati yang tinggi. Bila lemak hati sudah tertimbun maka sel le- mak tersebut akan berinfiltrasi k e dalam hati. Penyakit ini disebut FLHS (Fatty Liver Haemorragic Syndrom). Ayam yang menderita penyakit ini biasanya mati secara tiba- tiba, karena terjadi perdarahan pada hati. Snetsinger (1980) mengemukakan bahwa petelur yang produksinya sudah melewati puncak produksi, maka apabila mengkonsumsi energi berlebih, 80 persen dari energi tersebut dirubah menjadi lemak tubuh.

Kebutuhan Protein

Kebutuhan protein untuk mernproduksi telur tergantung pada beberapa faktor yaitu tingkat energi dalam ransum, galur a y a m , tingginya tingkat produksi, tipe kandang, umur ayam, temperatur lingkungan, cekaman akibat keadaan ling- kungan yang berbeda, kualitas protein yang terkandung da- lam ransum (Thornton d a n Whittet, 1960). Reid dan Majorino (1980) menyatakan bahwa dengan menaikkan tingkat energi rnetabolis 2.42 kkal menjadi 3.08 kkal/kg ransum pada ting- k a t protein 1 4 persen, maka produksi telur menurun. Pada tingkat protein 16 dan 1 8 persen dalarn ransun kenaikan energi rnetabolis akan menaikkan produksi telur.

Pada pemberian ransum dengan tingkat protein 1 5 , 2 0 dan 25 persen dan tingkat energi n e t 0 7 5 0 kkal atau 9 6 0 kkal/kg, tidak memberikan pengaruh nyata terhadap produksi telur. Hanya kebutuhan ransum untuk memproduksi satu lu- sin telur berkurang, pada ransum yang berenergi tinggi (McDaniels et al., 1959). Demikian pula dari hasil pene- litian Robblee dan Clandinin (19591 melaporkan bahwa pada pemberian ransum dengan tingkat protein 1 5 dan 1 7 persen pada kalkun bibit, maka tingkat energi tidak berpengaruh nyata terhadap laju produksi telur, fertilitas dan daya tetas telur.

Imbangan energi dan protein yang paling efisien dalam

bahwa kombinasi energi dan protein yang terbaik dalam ran- sum petelur 2 8 5 0 kkal EM/kg dan 1 5 persen, sedangkan im- bangan energi protein dalam ransum untuk ayam petelur tipe ringan di daerah tropik yang paling efisien yaitu 2 8 5 0 kkal EM/kg dan 18 persen (Sugandi, 1973).

Interaksi antara galur dan tingkat protein dalam ran- sum berpengaruh sangat nyata terhadap bobot badan, produk- si telur, bobot telur, efisiensi penggunaan makanan, H U dan tebal kerabang (Deaton dan Quesenberry, 1965). Demiki- an pula Harms et al. (1966) mengemukakan bahwa interaksi antara galur dan tingkat protein dalam ransum, nyata mempe- ngaruhi bobot badan. Pada ayam New Hamshire tingkat pro- tein dalam ransum nyata mempengaruhi kenaikan bobot badan sedangkan kebutuhan protein dalam ransum petelur dipenga- ruhi oleh produksi dan bobot telur, efisiensi penggunaan makanan dan pertambahan bobot badan,

an. Sharpe dan Morris (1965) menyatakan bahwa kebutuhan protein dalam ransum untuk ayam persilangan RIR x Light Sussex adalah 12.5 persen, sedangkan untuk ayam White Leghorn 16.5 persen agar berproduksi secara maksimal.

Speers dan Balloun (1967) mengemukakan bahwa kebutuh- an protein untuk memproduksi telur secara maksimal pada beberapa galur petelur White Leghorn berbeda. Miller dan Smith (1975) menyatakan bahwa pada petelur White Leghorn yang diberi tiga macam ransum dengan tingkat protein 10, 12.5 dan 15 persen, maka produksi telur tertinggi dan per- tambahan bobot badan terbesar pada tingkat protein 15 per- sen. Kebutuhan protein dalam ransum untuk petelur Hubbard Golden Comet lebih besar dari rataan kebutuhan protein ba- gi petelur berkerabang coklat lainnya, sebab Hubbard Golden Comet berbadan kecil sehingga konsumsi ransum sedikit.

Heuser (1936) menyatakan bahwa pemberian ransum dengan tingkat protein 16 persen adalah tingkat yang optimal un- tuk petelur. Demikian pula Reid et al. (1951), melaporkan bahwa performans yang optimal bagi petelur dapat dicapai apabila diberi ransum dengan tingkat protein lebih dari 1 5 persen. Ousterhout (1981) mengemukakan bahwa pada pe- telur yang diberi ransum dengan tingkat 15, 16, 1 7 dan 18 persen dan tingkat energi sama, tidak berpengaruh nya-

ta terhadap produksi telur. Hamilton (1978) menyatakan

kandang sistem sangkar, pemberian tingkat protein 1 5 dan 1 7 persen dalam ransum tidak berpengaruh nyata terhadap produksi telur.

Selama musim panas, tingkat protein 15 persen dalam ransum sudah cukup untuk memproduksi telur (Heywang

et

al., 1955) Menurut Hochreich et al. (1957) efisiensi-

penggunaan makanan lebih baik pada ransum yang mengandung protein tinggi daripada protein rendah. Lebih lanjut di- kemukakannya bahwa untuk mempertahankan produksi telur maksimal diperlukan kandungan protein 1 7 persen dalam ran- sum. Reid (1976) melaporkan bahwa pada pemberian ransum dengan tingkat protein 13.5 sampai 19.5 persen tidak ber- pengaruh nyata terhadap produksi telur, dan dilaporkannya pula bahwa apabila ayam diberi ransum dengan tingkat pro- tein 1 0 dan 11.5 persen kematian mencapai 55.3 dan 31.1 persen.

Lee et al. (1944) melaporkan bahwa kebutuhan protein bagi petelur untuk berproduksi secara optimal ialah 1 5 sampai 1 6 persen. Scott et al. (1976) menyatakan bahwa ke- butuhan protein tersebut sudah cukup dengan 15 persen. Kebutuhan protein untuk petelur maksimum 17 persen dan mi- nimum 11 persen, tetapi ini masih ter.gantung pada tempera- tur lingkungan dan kandungan energi dalam ransum tersebut

(Harms et al., 1962).

Menurut Haberman (1956), penggunaan makanan yang efi- sien dapat dicapai bila ransum tersebut mengandung protein 15.5 sampai 1 7 persen. Ayam yang diberi ransum dengan ka- dar protein 1 5 persen ditambah dengan 0.23 persen metionin mempunyai performans yang sama dengan ransum yang mengan- dung 1 7 persen protein (Karunajeewa, 1972). Fernandes

et

a l . (1973) mengemukakan bahwa pemberian protein 1 3 persen-

dalam ransum dengan ditambah lisin dan metionin, dapat menghasilkan produksi dan besar telur yang sama dengan protein 15, 1 7 atau 1 8 persen.

p e r s e n dalam ransum e f i s i e n p e n g g u n a a n n y a pada ayam umur l e b i h dari 1 3 bulan. A p a b i l a umur a y a m kurang d a r i 13 bu- l a n maka ransum yang e f i s i e n y a i t u d e n g a n tingkat protein 1 6 persen. Lebih lanjut d i l a p o r k a n n y a pula bahwa ayam b e r u m u r 1 0 b u l a n r p e n i n g k a t a n tingkat protein dalam ransum dari 14 ke 1 6 p e r s e n sangat n y a t a (P c 0.01) mempenga- r u h i p r o d u k s i d a n bobot telur.

Milton d a n Ingram ( 1 9 5 7 ) m e n g a t a k a n bahwa kebutuh- a n p r o t e i n dalam r a n s u m 1 8 persen dapat b e r h a s i l baik pada t e m p e r a t u r l i n g k u n g a n a n t a r a 7 0 s a m p a i 9 0 " F. Ponda d a n Reddy (1976) melaporkan hasil p e n e l i t f a n n y a di India bahwa p a d a musim p a n a s petelur s e b a i k n y a d i b e r i ransum d e n g a n t i n g k a t p r o t e i n 1 8 p e r s e n l s e d a n g k a n pada m u s i m d i n g i n cu- k u p d e n g a n 1 5 persen.

rut sebanyak 20.92 gram/ekor/hari dan 21.28 grarn/ekor/hari. Mawi (1975), dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pada petelur galur Kimbrown rataan konsumsi protein 21.43 g,ram/ekor/hari pada tingkat energi 2 6 5 0 kkal EM/kg dan 21.21 gram/ekor/hari pada ransum dengan tingkat energi 2 8 5 0 kkal EM/kg. Karunajeewa (1972) mengemukakan bahwa konsumsi pro- tein sebanyak 1 7 gram/ekor/hari sudah cukup untuk memperta- hankan produksi dan bobot telur yang normal.

Menurut Tokinson et al. (1968) untuk mencapai produksi dan bobot telur yang optimal, dibutuhkan konsumsi protein 16.6 gram. Demikian pula dengan pendapat-pendapat lain ya-

itu N.RC (1977), mengemukakan bahwa pemberian protein 16.5

gram/ekor/hari dengan tingkat energi 2 8 5 0 kkal EM/kg sudah rnernadai. Nesheim et al.,(1979) menyatakan bahwa untuk men- capai produksi telur yang maksirnal, ayam harus mengkonsumsi protein 1 7 gram/ekor/hari.

Aitken et al. ( 1 9 7 3 ) melaporkan dari hasil penelitian- nya terhadap tujuh galur ayam petelur, ternyata rataan ke- butuhan akan protein 1 7 gram/ekor/hari, sedangkan untuk ayam dara, kebutuhan protein 1 4 sampai 1 5 gram/ekor/hari (Thayer et dl., 1974). Menurut Creswell (19791, produksi telur d a n

-

-

Untuk menstirnulasi produksi telur, pertambahan bobot badan dan besar telur ransum harus mengandung metionin 0.28 persen, sistin 0.25 persen (Leong dan McGinnis, 1952). Menurut NRC (1977) kebutuhan zat-zat makanan untuk petelur adalah metionin 0.27 persen, sistin 0.23 persen, lisin 0.6 persen, riboflavin 2.2 mg, Ca 3.25 persen dan P 0.05 per- sen. Dinyatakannya pula bahwa ayam petelur yang dipeliha- ra dalam kandang sistem sangkar lebih banyak membutuhkan Ca dan P daripada sistem serasah.

Kroutrnan (1972) mengemukakan bahwa untuk memenuhi ke- butuhan produksi telur, ayarn cukup mengkonsurnsi ransum 105 sampai 1 1 0 gram/ekor/hari dengan tingkat protein 1 5 persen. Bila konsumsi menurun sampai 85

-

90 grarn/ekor/hari, ran- sum harus mengandung 18 sampai 1 9 persen protein dengan tingkat metionin 0.34 sampai 0.36 persen.Sugandi (1973) dalarn penelitiannya dengan tingkat energi 2 8 5 0 kkal EM/kg dan protein 18 persen dalam ransum mendapatkan konsumsi metionin 489.89 mg, sistin 336.36 mg d a n lisin 1161.96 mg. Jensen

et

e.

(1974) mengemukakan bahwa konsumsi lisin 666 sarnpai 788 mg/ekor/hari cukup me- rangsang performans yang optimal.Kebutuhan Calsiurn dan Phosphor

yang optimal. Untuk mencapai produksi yang diharapkan ke- butuhan Ca harus ditingkatkan menjadi 2.65 persen, tapi akhirnya dikatakan pula bahwa kebutuhan Ca cukup 1.8 per- sen. Menurut Evans et al. (1944), kandungan Ca tiga per- sen dalam ransum, optimal vntuk pembentukan kerabang yang baik. Damron dan Harms ('1980) mengemukakan bahwa produk- si telur lebih baik pada pemberian C a 3.5 persen daripada 2.5 persen atau enam persen.

~ o i s t e r t (1960) melaporkan bahwa untuk memperoleh kualitas kerabang yang optimal, petelur yang dipelihara dalam kandang sistem sangkar membutuhkan tingkat Ca 2.5 sampai 3.5 persen dalam ransum. Menurut Bergdoll (1968), petelur yang dikandangkan dalam sistern sangkar, dengan tingkat produksi telur 80 sampai 90 persen, rnernbutuhkan Ca lebih kurang 3.75 persen dalam ransum. Untuk petelur yang dikandangkan dalam sistem s e r a s a h m e m b u t u h k a n C a lebib se- dikit daripada kandang sistem sangkar.

tuhan P untuk petelur 0.8 persen agar mencapai produksi te- lur yang optimal. Lebih lanjut NRC (1977) mengemukakan bahwa kebutuhan P untuk petelur 0.5 persen. North (1972) melaporkan bahwa kebutuhan Ca dan P pada petelur tipe me- dium yang berumur 2 0 sampai 40 minggu berturut-turut tiga dan 0.6 persen, sedang yang berumur lebih dari 40 minggu 3.25 dan 0.6 persen.

Lubis (1963) mengemukakan bahwa kadar lemak yang op- timal dalam ransum petelur adalah lima persen. Dernikian pula North (1972) rnenyatakan untuk ransurn petelur tipe medium yang dipelihara dalam kandang sistern sangkar, se- baiknya kandungan lemak dalam ransum 4.61 persen, sedang- kan ada pendapat lain menyatakan bahwa pemberian lemak tiga sampai delapan persen dalam ransum masih baik untuk produksi telur ( ~ c h a i b l e , 1970).

Pengaruh Temperatur

Jull (1951) mengemukakan bahwa ayam memproduksi telur tertinggi, apabila temperatur lingkungan 1 0 sampai 15.5OC.

Menurut EL ~ o u s h y dan Morle (1978), suhu yang cocok untuk petelur yaitu sekitar 1 0 sampai 2 0 ' C n tetapi suhu ling- kungan yang paling ideal bagi petelur adalah 15OC. Lebih lanjut E l Boushy dan Morle (1978) melaporkan pula bahwa pro- duksi telur tertinggi dapat dicapai pada suhu 7.2 sampai 12.E°C, sedangkan efisiensi penggunaan ransum terbaik da- pat dicapai pada suhu 17 sampai 18OC.

Card (1962) menyatakan bahwa suhu lingkungan yang pa- ling ideal untuk ayam petelur antara 12.8 sampai 23.g°C. Menurut North (1972), suhu lingkungan yang baik untuk ayam petelur adalah 6 5 O F sampai 7 5 - F. Bundy et d l . (1978) melaporkan bahwa suhu lingkungan yang masih bisa ditolelir oleh petelur yaitu 4.4 sampai 15.5"C, sedangkan NRC (1977) mengemukakan bahwa suhu lingkungan yang normal untuk pete- lur 60 sampai 75°F (16-24-C). Demikian pula Nesheim

et

al. (1979) mengatakan bahwa suhu optimal untuk ayam pete--

lur berkisar antara 55 sampai dengan 75OF.

s u m s i a i r minum bertambah, f a e c e s berair dan ayam susah ber- nafas.

Pengaruh-pengaruh akibat p e n u r u n a n ternperatur pada ayam W h i t e L e g h o r n l e b i h peka d a r i p a d a ayam petelur New Hamshire d a n R h o d e Island Red ( C a m p o s

et

s . ,

1962). Rogleret

s.

( 1 9 7 6 ) berpendapat bahwa s e m a k i n n a i k t e m p e r a t u r lingkung- an, maka p r o d u k s i t e l u r b e r k u r a n g , bobot telur turun, tebal k e r a b a n g berkurang dan berpengaruh pula t e r h a d a p Ca d a n C 0 2

d a l a m d a r a h , tetapi s e b a l i k n y a a p a b i l a t e m p e r a t u r lingkungan t u r u n s a m p a i 10°F maka produksi telur, t e b a l k e r a b a n g , k o n - s u m s i r a n s u m dan bobot badan a k a n m e n u r u n pula, jengger lu- ka-luka d a n berpengaruh t e r h a d a p bobot t e l u r d a n HU.

Konsumsi Ransum

Winter dan Funk (1960) melaporkan bahwa konsumsi ran- sum pada unggas dipengaruhi oleh bangsa ayam, kecepatan tumbuh serta imbangan enerqi dan protein dalam ransum. De- mikian pula Shutze (1969) menyatakan bahwa faktor-faktor yang rnempengaruhi konsumsi ransum yaitu bobot badan, ga- l u r , tingkat produksi, kandungan energi dalam ransurn, tem- peratur lingkungan dan tipe kandang.

Bolton et al. (1970) mengemukakan bahwa ayam tipe me- dium mengkonsumsi ransum lebih banyak dibandingkan ayam tipe ringan, ini disebabkan ayam tipe medium memerlu- k a n energi dan protein lebih banyak untuk hidup pokoknya.

MacIntyre dan Aitken (1957) mengemukakan bahwa dengan meningkatnya kadar protein dalam ransum, konsumsi ransum sangat nyata meningkat. Berbeda dengan pendapat Dewan dan Gleaves (1969) yang menyatakan bahwa tingkat protein yang berbeda dalam ransum tidak nyata mempengaruhi jumlah ran- sum yang dikonsumsi. Demikian pula Hamilton (1978) mela- porkan bahwa pernberian ransum dengan tingkat protein yang berbeda dua persen (dari 15-17%) pada ayam petelur White Leghorn tidak nyata berpengaruh terhadap konsumsi ransum.

Ivy dan Gleaves (1976) melaporkan bahwa pada tingkat produksi telur 70.5 persen, ayam mengkonsumsi ransum 1 2 8 gram/ekor/hari. Pada ayam White Leghorn pada tingkat pro- duksi telur 75 persen, konsumsi ransum 1 0 5 gram/ekor/hari

(Byerly et al., 1980). Menurut NRC (19771, konsumsi ran- sum 108 gram/ekor/hari untuk ayam dengan bobot badan dud kilogram dan produksi telur 70 persen. Demikian pula North (1972), menyatakan bahwa konsumsi ransum untuk ayam tipe medium 1 2 0 gram/ekor/hari.

nya melaporkan bahwa konsumsi ransum untuk galur Shaver 120'.4 gram, sedangkan galur Super-Harco 122.29 gram/ekor/ hari

.

Konsumsi Air Minum

Heywang (1941) menyatakan bahwa banyaknya air yang diperlukan oleh seekor ayam dipengaruhi oleh susunan ran- s u m , temperatur lingkungan, tingkat produksi telur, bobot tubuh dan umur. Hadipurnomo (1973) mengemukakan bahwa naiknya tingkat energi 2 6 5 0 sampai 3 0 5 0 kkal EM/kg ransum tidak nyata berpengaruh terhadap k ~ n s u m s i air minum. Sugandi (1973) menyatakan bahwa dengan ransum yang mengan- dung energi berkisar antara 2 650 sampai 3 050 kkal EM/kgr konsumsi air minum akan menurun. Ruhyat (1982) melaporkan bahwa konsumsi air minum pada tingkat energi 2 8 5 0 k k a l EM/ kg ransum nyata (Pc0.05) lebih banyak daripada tingkat enerqi 2 6 5 0 kkal EM/kg ransum.

Sugandi (1973) melaporkan bahwa pada petelur White

Leghorn yang dipelihara dalam kandang sistem sangkar, ter- nyata konsumsi air minum pada pemberian ransum dengan ting- kat protein 1 0 persen lebih banyak daripada pada pemberian ransum dengan tingkat protein 1 5 persen.

pai 5.18 persen, maka ayam akan mati. Menurut Heuser (1955), petelur yang diberi ransum dengan kadar garam 0.5 sampai 1.0 persen akan menghasilkan pertumbuhan, efisiensi penggunaan makanan dan produksi telur yang lebih baik daripada ransum tanpa garam. Demikian pula Winter dan Funk (1960) menyata- kan bahwa kadar garam yang optimal dalam ransum adalah 0.5 sampai 1.0 persen. Phelp (1969) berpendapat bahwa petelur membutuhkan garam dalam ransumnya tetapi jangan lebih dari 0.25 persen.

Pengaruh temperatur lingkungan terhadap konsumsi ran- sum Wilson (1948) mengemukakan bahwa perbandingan banyaknya konsumsi ransum dengan konsumsi air minum, pada petelur ya- itu pada temperatur 65OF = 1 : 2, sedangkan pada temperatur 9 5 O F = 1 : 4.7. Fox (1951) melaporkan bahwa pada keadaan cuaca panas ayam White Leghorn lebih banyak minum daripada ayam Rhode Island Red dan New Hamshire.

Mengenai pengaruh t i n g k a t produksi telur t e r h a d a p kon- s u m s i a i r minum, J u l l ( 1 9 4 9 ) m e n y a t a k a n b a h w a petelur dengan t i n g k a t produksi 1 8 0 s a m p a i 2 4 0 b u t i r mengkonsumsi a i r se- b a n y a k 1 3 0 s a m p a i 1 8 0 lb. Lebih lanjut d i k a t a k a n n y a bahwa k a n d u n g a n a i r pada bagian-bagian s e b u t i r t e l u r adalah seba- g a i berikut : s e b u t i r t e l u r d e n g a n k e r a b a n g n y a mengandung a i r 65.6 persen, k u n i n g t e l u r 48.7 persen, kuning d a n putih t e l u r 73.6 persen, s e d a n g k a n putih t e l u r n y a s a j a mengandung 87.9 persen. L i p s c h i t z et al. ( 1 9 6 7 ) melaporkan bahwa kon- s u m s i a i r minum dipengaruhi pula o l e h perbedaan seks. Ayam b e t i n a yang sedang berproduksi m e n g k o n s u m s i a i r sebanyak 1.7 k a l i ayam jantan.

Mongin d a n S a u v e u r ( 1 9 7 4 ) d a n Howard ( 1 9 7 5 ) mengemuka- k a n bahwa a p a b i l a produksi telur meningkat maka konsumsi air pun meningkat. Lebih lanjut d i j e l a s k a n bahwa ayam yang se- dang m e n g a l a m i proses "oviposition" m e m b u t u h k a n a i r minum s e b a n y a k 5 0 c c per jam d a n proses m e n g s e k r e s i a l b u m e n mem- b u t u h k a n 3 7 c c per jam. D e m i k i a n p u l a Howard ( 1 9 7 5 ) menya- t a k a n bahwa k o n s u m s i a i r minum pada petelur yang sedan9 ber- produksi s e b a n y a k 3 0 5 . c ~ per hari, s e d a n g k a n yang tidak b e r p r o d u k s i 1 4 6 c c per hari.

bobot badan, tingkat produksi t e l u r d a n bobot t e l u r , maka k o n s u m s i a i r m i n u m n y a j u g a berbeda. Qureshi ( 1 9 8 0 ) j u g a m e n y a t a k a n bahwa banyaknya k o n s u m s i a i r dipengaruhi o l e h g a l u r

.

Medway d a n K a r e ( 1 9 5 9 ) m e l a p o r k a n bahwa konsumsi a i r minum meningkat d e n g a n bertambahnya u m u r ayam tersebut. Menurut Ewing (1963), k o n s u m s i a i r minum u n t u k petelur ber- umur 3 2 minggu s e b a n y a k 3.6 ml/gram makanan yang dikonsum- s i ,

P h e l p ( 1 9 7 4 ) melaporkan bahwa ayam yang dikandangkan d a l a m s i s t e m s a n g k a r l e b i h b a n y a k rnengkonsumsi air daripada k a n d a n g s i s t e m s e r a s a h . Bentuk d a n u k u r a n tempat a i r minum m e m p e n g a r u h i k o n s u m s i a i r minum. Bentuk tempat a i r minum yang paling coco,k u n t u k petelur ialah b e n t u k U a t a u V de- rigan ukuran t i n g g i tiga s e n t i m e t e r d a n l e b a r lima sampai tu- juh s e n t i m e t e r ( R a h m a n , 1979).

K o n v e r s i Ransum

energi 2 6 5 0 kkal EM/kg dan 2 8 5 0 kkal EM/kg tidak berpenga- ruh nyata terhadap konversi ransum.

Karunajeewa (1972) menyatakan bahwa tingkat protein dalam ransum tidak berpengaruh nyata terhadap efisiensi penggunaan ransum. Dinyatakannya pula bahwa tingkat pro- tein dalam ransum yang paling baik yaitu 1 5 persen. Demi- kian pula Reid (1976) melaporkan bahwa kenaikan tingkatpro- tein dari 13.5 sampai 19.5 persen tidak nyata mempengaruhi konversi ransum.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sugandi et al. (1975) yang rnenyatakan bahwa konversi ran- sum nyata lebih baik pada ransum dengan tingkat protein 1 8 persen daripada 1 5 persen dan ransum yang paling efisien ialah pada tingkat protein 18 persen dengan energi 2850 kkal EM/kg ransum. Hamilton (1978) juga mengemukakan bahwa pada pemberian ransum dengan tingkat protein 15 dan 1 7 persen serta tingkat energi sama, pada ayam White Leghorn sangat nyata ( P < O . O l ) mempengaruhi konversi ransum.

Leghorn, terbukti galur nyata (Pc0.05) mempengaruhi konver- s i ransum.

Bobot Telur

Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bo- bot telur terdapat beberapa pendapat, diantaranya Romanoff dan Romanoff (1963) dan North (1972)nengemukakan bahwa fak- tor-faktor yang mempengaruhi bobot telur adalah sifat gene- tik, umur, bangsa, bobot badan, tingkat produksi dan tempe- ratur lingkungan. Carew et al. (1976) menyatakan bahwa tingkat energi dalam ransum tidak nyata mempengaruhi bobot telur pada ayam tipe medium. Ruhyat (1982) melaporkan bah- wa pada galur Shaver dengan pemberian ransum pada tingkat energi 2 8 5 0 kkal EM/kg ransum nyata ( P < 0.05) memproduksi telur lebih berat daripada tingkat energi 2 6 5 0 kkal EM/kg ransum. Pada galur Super-Harco perbedaan tingkat energi dalam ransum tidak nyata mempengaruhi bobot telur.

tein tidak mencapai optimal yaitu 1 6 sampai 18 gram/ekor/ hari, maka produksi dan bobot telur akan menurun.

Thornton et a l , (1957) mengemukakan bahwa pada tingkat protein yang berbeda dari 11 sampai 17 persen tidak berpe- ngaruh nyata. Dikemukakannya pula bahwa bila lisin ditam- bahkan k e dalam ransum yang mengandung 1 7 persen protein dan ransurn tersebut sudah ditambah metionin, maka bobot telur akan naik, tetapi bila penambahan lisin tersebut tanpa pe- .nambahan metionin, maka bobot telur akan menurun. Hamilton (1978) melaporkan bahwa dengan meningkatnya pemberian pro- tein dalam ransurn dari 1 5 sampai 1 7 persen, tidak berpe- ngaruh nyata terhadap bobot telur, tetapi bobot telur cen- derung naik dengan penambahan tingkat protein.

Pepper et al. (1962) mengemukakan bahwa apabila dalam ransum ayam petelur ditambahkan metionin maka bobot telur cenderung meningkat, tetapi penambahan glisin k e dalam ransum petelur, akan mengurangi bobot telur dan berkurang- nya persentase zat padat dalam albumen (March dan Biely, 1963:

.

asam-asam amino dari konsumsi protein lebih besar pengaruh- nya terhadap bobot telur daripada banyaknya konsumsi pro- tein yang diperlukan untuk berproduksi secara optimal, te- tapi terhadap albumen dan selaput kulit telur tidak berpe- ngaruh nyata.

Griffith

et

s.

(1969) mengemukakan bahwa penambahan choline dan vitamin B dalam ransum nyata meningkatkan bo-12

bot telur. Demikian pula dengan penambahan vitamin C dalam ransun1 akan meningkatkan bobot telur dan produksi telur. Ousterhout (1980) melaporkan bahwa tingkat Ca dalam ransum petelur mempengaruhi bobot telur yang dihasilkannya, makin tinggi tingkat Ca dalam ransum, makin rendah bobot telurnya. Lebih lanjut dinyatakannya bahwa dengan meningkatnya ting- kat Ca satu persen dalam ransum, akan mengurangi bobot te- lur sebanyak hanpir 0.4 gram.

MacIntyre dan Aitken (1957) rnenyatakan bahwa rataan bobot telur ayam Plymouth Rock dan White Leghorn adalah 62 gram dan 58 gram. Bobot telur dari satu galur berva- riasi sesuai dengan bobot badannya. Ayam-ayam yang mem- purlyai . b o b o t badan ringan cenderung merlghasilkan telur yang kecil (Bolton et dl., 1970). Lebih lanjut Aitken et al. (1973) rnengemukakan bahwa bobot telur juga dipenga-

-

-

Enya nyata lebih berat daripada galur Kimber, Hyline dan Babcock.

Cormon dan Huston (1965) menyatakan bahwa rataan bo- bot telur yang dihasilkan pada temperatur lingkungan 19' C lebih berat enam gram daripada rataan bobot telur yang di- hasilkan pada temperatur 30°C. Demikian pula Lillie al. (1976) mengemukakan bahwa bobot telur dipengaruhi oleh

-

temperatur lingkungan. Bila temperatur turun, bobot telur cenderung rneningkat. Meningkatnya temperatur lingkungan dari 10°C menjadi 28°C) akan menyebabkan penurunan bobot telur sebesar 0.20 persen dan produksi telur berkurang se- banyak 0.10 persen.

Menurut Bruckner (1936), terjadinya penurunan bobot telur dimulai pada waktu temperatur mencapai 65°F (18.33"C). Lebih lanjut El Boushy dan Morle (1978) melaporkan bahwa bobot telur tertinggi dicapai pada temperatur 7.2' C sam- pai 12.8" C. Berbeda dengan pendapat Grover et al. (1980) menyatakan bahwa bobot telur tidak berbeda nyata antara te-

lur-telur yang dihasilkan pada temperatur lingkungan 16.75OC dan 22.50°C.

mengelnukakan bahwa bobot telur rnakin meningkat dengan ber-, tambahnya umur ayam.

Tebal Kerabang

Faktor-faktor yang mempengaruhi tebal kerabang menu- rut Winter dan Funk (1960) dan Jull (19511, adalah umur, suhu lingkungan, tingkat produksi, penyakit, sifat gene- tik dan imbangan energi dan protein dalam ransum. Roma- noff dan Romanoff (1963) rnenyatakan pula bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi tebal kerabang adalah sifat gene- tik, keadaan iklim dan makanan. Foster dan Weatherup (1979) mengernukakan bahwa ada hubungan positif antara bo- bot jenis dengan tebal kerabang, sehingga bobot jenis da- pat mengestimasi tebal kerabang tanpa harus memecahkan telur.

Benyamin et al. (19601, melaporkan bahwa tebal kera- bang yang optimal ialah 0.36 mm. Lebih lanjut Mountney (1976) rnengemukakan bahwa tebal kerabang minimum yaitu 0.33 mm, apabila kurang dari ketebalan tersebut maka telur akan rnudah pecah, sehingga rnenyulitkan dalam pengangkutan. Belyavin dan Boorman (1980) rnengatakan bahwa tebal kera- bang dengan lapisan cuticula adalah 33.9 f 2.013 rnm x

dan tanpa lapisan cuticula 32.4 2 1.804 rnm x

t e l a h d i c e r n a d a n s e b a g i a n l a g i d i a m b i l d a r i persediaan C a d a l a m tubuh. Ca dirnobilisasi o l e h hormon estrogen dan ke- l e n j a r parathyroid dengan bantuan enzim carbonic anhydrase. NRC ( 1 9 7 1 ) juga mengemukakan a p a b i l a C a t i d a k c u k u p untuk m e m e n u h i k e b u t u h a n p e m b e n t u k a n kerabang, maka Ca diambil d a r i t u b u h yang d i s i m p a n dalam tulang. P r o s e s penbentukan k e r a b a n g d a n m o b i l i s a s i C a biasanya t e r j a d i pada malam hari, s e k i t a r pukul 22.00 s a m p a i pukul 06.00, d e n ~ i k i a n me- n u r u t Mongin d a n S a u v e u r ( 1 9 7 4 ) .

b e n t u k t e b a l kerabang yang normal. Tingkat P d a n Ca dalam d a r a h meningkat, masing-masing dari 6.46 hingga 6.82 mg p e r s e n d a n 34.3 hingga 34.6 mg p e r s e n s e l a m a tiga sampai lima jam. Menurut Kubota et al. ( 1 9 6 2 ) k e b u t u h a n Ca d a n P masing-masing s e b a n y a k 2.125 d a n 0.613 persen, s e d a n g k a n menurut Ewing ( 1 9 6 3 ) k e b u t u h a n Ca 2.25 p e r s e n d a n P 0.6 persen. N R C ( 1 9 7 7 ) m e l a p o r k a n b a h w a k e b u t u h a n Ca d a n P y a i t u 2.75 d a n 0.6 persen.

P e t e r s o n et al. ( 1 9 6 0 ) d a r i h a s i l penelitiannya m e - n y i m p u l k a n bahwa u n t u k menjamin k u a l i t a s kerabang yang ba- ik, rnembutuhkan C a 3.75 p e r s e n dalam ransun, apabila ayam t e r s e b u t d i p e l i h a r a pada t e m p e r a t u r l i n g k u n g a n 70°F. Apa- b i l a t e m p e r a t u r n a i k maka d i a n j u r k a n tingkat Ca dalam ran- s u m d i n a i k k a n m e n j a d i 4.5 persen. Hal ini berbeda dengan p e n d a p a t Moistert ( 1 9 6 0 ) yang m e n y a t a k a n bahwa tingkat Ca d a l a m ransum p e t e l u r maksimum 3.75 p e r s e n , s e b a b bila di- b e r i k a n l e b i h maka k o n s u m s i r a n s u m akan menurun.

(1981) melaporkan bahwa apabila petelur dipelihara pada suhu lingkungan 15.6 hingga 35.0°C maka tebal kerabang yang dihasilkan yaitu 0.323 mm dan pada suhu 26.7 hingga 35.O0C,

tebal kerabang 0.314 mm.

Bundy et al, (1975) rnenyatakan bahwa kebutuhan vita- min D3 yang optimal dalam ransum adalah 800 IU, bila ku- rang dari jumlah tersebut, maka telur yang dihasilkan akan berkerabang tipis. Menurut Roland (1978), telur yang di- keluarkan pada sore hari berkerabang lebih tebal daripada telur yang dikeluarkan pada pagi hari. Lebih lanjut dike- mukakan bahwa makin tinggi interval waktu ditelurkan, maka persentase kerabang makin tinggi. Shen et al. (1981) me- laporkan bahwa pada ransum yang mengalami defisiensi ter- hadap vitamin D3 maka produksi telur pun berkurang kurang lebih 3 0 persen.

hadap bobot telur, bobot kerabang, bobot isi telur, bobot air dan bobot protein dalam telur, Demikian pula Ouster- hout (1981) melaporkan bahwa galur berpengaruh nyata ter- hadap produksi telur, efisiensi penggunaan ransum, bobot telur, kualitas kerabang dan mortalitas.

Parnell (1957) dan Romanoff dan Romanoff (1963) me- ngemukakan bahwa makin berat bobot ayam, telur yang diha- silkan semakin berat dan kerbangnya makin tebal. Ada lcore- lasi positif antara bobot badan dan bobot kerabang (Amerr 1965). Orr d a n Flitcher (1973) juga menyatakan, komposisi fisik telur tergantung pada galur, besar telur, musim dan umur ayam. Antara besar ayam, bobot telur dan tebal kera- bang mempunyai korelasi positif.

Rodda (1972) menyatakan bahwa pengaruh urnur ayam ter- hadap ketebalan kerabang lebih besar daripada pengaruh ga- lur. Rolland (1979) melaporkan bahwa makin meningkat umur a y a m , makin rendah kualitas kerabang yang disebabkan oleh: 1. Kemampuan ayam untuk mengabsorpsi Ca berkurang.

2. Persediaan Ca dalam tubuh berkurang.

3. Pengaruh genetik untuk meningkatkan produksi telur le- bih cepat daripada kemampuan ayam tersebut untuk mem- pertahankan kualitas kerabang.

tern sangkar maka produksi telur yang dihasilkan lebih ren- d a h , mortalitas lebih rendah, telur lebih besar dan persen- tase bintik darah lebih rendah. Penyakit ND dan "Infectious Bronchitis" menurunkan kualitas kerabang (Anygorodi, 1979).

Kualitas Telur

Mengenai penelitian kualitas telur berdasarkan metode HU Wesley dan Stadelman (1959) menyatakan bahwa cara ini adalah cara penilaian kualit-as putih telur yang terbaik. Nilai HU dapat dicari denyan memakai rumus yang dibuat oleh Haough (1937), dikutip oleh Nesheim et a l . (1979) sebagai berikut :

H U = 1 0 0 log ( H

- VG

( 3 0w

~

-

'

100)~

+ 1.9)~

1 0 0 H = tinggi putih telur kental dalam mm. G = 32.2

W = bobot telur dalam gram

Pengaruh tingkat energi dalam ransum terhadap HU, add beberapa pendapat. Kodra et dl. (1968) mengemukakan bahwa pada ransum yang mengandung lemak tinggi nyata mempengaruhi tebal kerabang, tinggi albumen, tinggi kuning telur, bobot telur dan HU. Akan tetapi menurut Karunajeewa (1972), kua- litas albumen dan berat jenis telur tidak dipengaruhi oleh tingkat energi atau protein dalam ransum, melainkan dipenga- ruhi oleh galur. Dernikian pula Sugandi et al. (1975) dan Doran et al. (1980) menyatakan bahwa HU tidak dipengaruhi oleh tingkat energi dalam ransum. Carew et al. (1976) me- laporkan juga bahwa tingkat energi dalam ransum tidak rnern- pengaruhi H U , bobot telur, tebal kerabang, bintik darah dan bintik daging dalam telur.

Mengenai pengaruh pemberian P dalam ransum petelur terhadap nilai H U , Harms dan Douglas (1960), mengemukakan bahwa penambahan pemberian P nyata menaikkan H U , tetapi me- nurunkan produksi telur. Pengurangan pemberian Ca dalam ransum dari 3.2 persen rnenjadi 2.2 persen pada petelur d a - lam periode produksi, akan nenyebabkan menurunnya tingkat produksi telur, konsurnsi ransum, efisiensi penggunaan ran- sum dan bobot jenis telur. Akibat lain adalah mortalitas dan nilai HU meningkat serta terdapatnya bintik darah da- lam telur (Hamilton dan Cipera, 1981).

Menurut Phelps (1974), defisiensi vitamin A dalam ransum menyebabkan adanya peningkatan bintik darah dalam telur.Pe- ningkatan kadar vitamin C dalam ransum sebanyak tiga sam- pai 1 0 gram, bisa memperbaiki nilai HU dari 76.77 (sebagai kontrol) menjadi 80.95 sampai 82.10. Kandungan Fe, Mn, Zink dan Selenium dalam ransum nyata memperbaiki nilai HU (Jensen et al., 1978)

Johnson dan Merritt (1955) melaporkan bahwa sifat he- ritabilitas HU adalah antara 17 hingga 55.persen. Demiki- an pula Winter dan Funk (1960) mengemukakan bahwa kualitas telur dipengaruhi oleh galur, makanan dan penyakit. Menu- rut Rawi dan Amer (1972), nilai HU pada ayam New Hampshire 91.7, pada White Leghorn 89.1 dan pada ayam lokal di Iraq 85.5. Lebih jauh Sunarlim et al. (1980) menyatakan bahwa pemberian makanan terbatas untuk petelur akan menurunkan produksi telur dan menaikkan nilai HU.

Menurut Pratas

et

&.

(1976), nilai HU pada kandang sistem sangkar lebih tinggi daripada sistem serasah. Su- gandi e t al. (1975) melaporkan bahwa nilai HU dari telur yang dihasilkan di daerah tropis lebih rendah daripada dae- rah iklim sedang dan dilaporkannya pula bahwa tebal kera- bang dan nilai HU pada kandang sistern sangkar lebih baik daripada sistem serasah.Mortalitas

Mengenai pengaruh galur terhadap mortalitas, Karuna- jeewa (1972) menyatakan bahwa mortalitas d i antara galur- galur tidak berbeda nyata, tetapi galur B cenderung lebih banyak menderita Lymphoid Leucosis sebanyak 11.3 persen se- dangkan galur lain hanya 6.3 persen. Lebih lanjut dinya- takannya bahwa mortalitas sangat nyata (P<0.01) lebih ba- nyak pada ayam yang diberi ransum dengan tingkat energime- dium daripada energi tinggi. ~ e m s t i a n n ~ a sebanyak 12.5 persen disebabkan karena menderita Lymphoid Leucosis.

ransum dengan tingkat energi 2 8 5 0 kkal EM/kg nyata (P<0.05) lebih tinggi daripada tingkat energi 2650 kkal EM/kg.

Pada ayam Barred Plymounth Rock walaupun diberiransum dengan kadar energi tinggi maupun protein tinggi tidak nya- ta mempengaruhi mortalitas (MacIntyre dan Aitken, 1957). North (1972) mengemukakan bahwa angka mortalitas sampai 15 persen per tahun untuk petelur masih dianggap cukup baik. Menurut Fuller dan Chaney (1974), pada petelur yang diberi ransum dengan kandungan lemak tinggi, maka angka rnortali- tasnya tinggi pula. Mortalitas akibat karena kanibal dan prolapsus nyata lebih tinggi pada ransum yang mengandung protein tinggi dan energi rendah pada ayam White Leghorn.

Aspek Ekonomi

B A H A N DAN METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 2 0 Oktober 1980 sampai dengan tanggal 20 Oktober 1981, bertempat d i Labora- torium Produksi Ternak u n g g a s r Jurusan Ilmu Produksi Ternak Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Ayarn Percobaan

Dalam penelitian ini jumlah ayam yang dipergunakan 3 0 0

ekor anak ayarn petelur t i p e medium galur Super-Harco, hasil persilangan antara Rhode Island Red dengan Barred Plymouth Rock, yang berasal dari perusahaan pembibitan ayam P T Charoen Pokphand, Tangerang dan 3 0 0 ekor anak ayam petelur galur Hisex-Brown, yang mungkin mengandung darah New Ham- s h i r e , yang berasal dari perusahaan pembibitan ayam P T Sin- ta Poultry Slipi, Jakarta. Anak-anak ayam mulai urnur satu hari sampai dengan 20 minggu dipelihara dalam kandang yang beralaskan serasah dengan mendapat perlakuan yang .sama. S e -

Kandang

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini kandang sistem sangkar dengan ukuran 22 x 4 5 x 4 6 cm. Kandang sistem sangkar yang digunakan sebanyak 24 kelompok untuk masing-ma- sing galur. Tiap kelompok terdiri atas 11 sangkar tunggal, Kelompok-kelompok kandang sangkar ditempatkan dalam dua ba- ngunan yang kondisi lingkungannya sarna. . Penempatan ayam k e dalam kandang sangkar dilakukan secara acak. Setiap sangkar diisi seekor ayam.

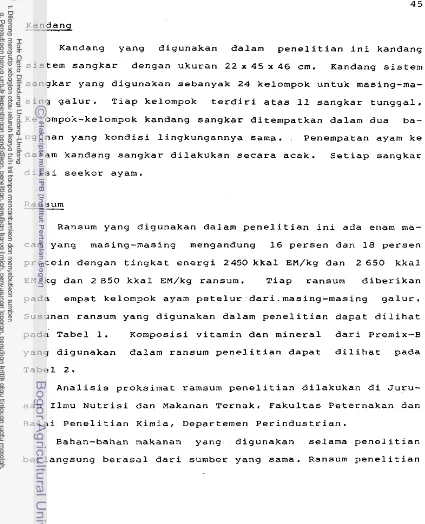

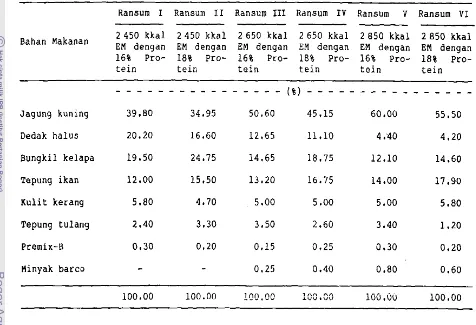

Ransum yang digunakan dalam penelitian ini ada enam ma- cam yang masing-masing mengandung 1 6 persen dan 1 8 persen protein dengan tingkat energi 2 4 5 0 kkal EM/kg dan 2 6 5 0 kkal EM/kg dan 2 8 5 0 kkal EM/kg ransum. Tiap ransum diberikan pada empat kelompok apam petelur dari.masing-masing galur. Susunan ransum yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat

pads

Tabel 1. Komposisi vitamin d a n mineral dari Premix-Byang digunakan dalam ransum penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Analisis proksimat ramsum penelitian dilakukan d i Juru- san Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan dan Balai Penelitian Kimia, Departemen Perindustrian.

[image:55.526.35.460.43.567.2]Tabel 1. Susunan Ransum yang Digunakan dalam P e n e l i t i a n

Ransum I Ransurn I1 Ransum 111 Ransum

IV

Ransum V Ransum V T2450 kkal 2450 kkal 2650 kkal 2650 kkal 2850 kkal 2 8 5 0 kkal

'ahan Makanan

EM dengan EM dengan EM dengan EM dengan EM dengan EN dengan16% Pro- 18% Pro- 16% Pro- 18% Pro- 16% Pro- 18% Pro- t e i n t e i n t e i n t e i n t e i n t e i n

Jagung kuning 39.80 34,95 50,60 45.15 60,OO 55,50

Dedak h a l u s 20.20 16,60 1 2 , 6 5 1 1 , l O 4 , 4 0 4 - 2 0

Bungkil kelapa 19.50 24,75 1 4 , 6 5 1 8 , 7 5 1 2 , l O 14 -60

Tepung ikan 12,OO 15,50 1 3 , 2 0 16 75 14.00 17 -90

K u l i t kerang 5.80 4 70

5

.OO 5+OQ

5.00 5.80 Tepung tulang 2.40 3,30 3.50 2.60 3.40 1.20Premix-B

0 , 3 0 0,20 0 , 1 5 0.25 0.30 0.20 [image:56.617.70.546.91.416.2]Tabel 2. Komposisi Zat-zat Makanan pada Premix-B

Z a t Makanan Kandungan Zat Makanan dari 5 kg Premix-B

Vitamin A 6 000 000 I U

Vitamin D

3

Vitamin E

Vitamin B~ (riboflavin) 5 000 m g

Niasin (nicotinic acid) !SO0 mg

Asam pantotenat 1 0 0 0 mg

Choline chloride 50 000 mg

Vitamin B12 (cyanocobalamin) 2 000 mg Metionin (DLmethionine)

Antioxidant-Ethoxyquin M g

F e c u

25 ClOO mg 10

cao

mg 50 000 mg 1 0 000 mg 2 000 mg 2 0 000 rng 10 0 3 0 mg1 0 0 mg

disusun berdasarkan kebutuhan zat-zat rnakanan unt:uk ayam petelur yang dianjurkan oleh NRC (1971).

[image:57.526.39.452.44.580.2]dasarkan analisis bahan makanan menurut Scott

et

112. (1976) Ikecuali energi rnetabolis untuk bungkil kelapa yang dihitung berdasarkan analisis bahan makanan oleh Pilliang (1977). Le- mak dan serat kasar dihitung menurut Lubis (1963:. protein kasar dihitung berdasarkan analisis bahan makanan di Labo- ratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peter- nakan, Institut Pertanian Bogor.

Ransum penelitian mulai diberikan setelah ayam menca- pai lima persen produksi ("hen day"), sesuai dengan yang di- anjurkan North (1972). Selama penelitian berlangsung, ma- kanan dan minuman diberikan

=

libitum. Suhu dan kelembab- a n udara diukur dengan menggunakan .higrotermograf buatan Bacharach Industrial Instrument Companyr USA,Pencegahan Penyakit

Peubah yang Diamati

Produksi telur pada masing-masing kelompok mulai dihi- tung setelah mencapai 50 persen. Persentase produksi telur masing-masing kelompok dihitung berdasarkan prociuksi telur "hen day" yaitu persentase produksi dalam jangka waktu ter- tentu (28 hari) yang didasarkan pada jumlah ayam yang hidup setiap hari. Caranya yaitu dengan mencatat junllah ayam, ~ u m l a h butir dan bobot telur tiap hari untuk t i a ~ kelompok. Konsumsi ransum rata-rata per ekor per hari diperoleh dari jumlah ransum yang dikonsumsi ayam dalam satu kelompok selama seminggu dibagi dengan jumlah ayam yang ada setiap harinya dalam waktu seminggu .tersebut. Sedangkan jumlah ransum yang dikonsumsi selama seminggu tersebut sebagai ha- sil pengurangan dari makanan yang disediakan untuk satu ke- lompok pada awal rninggu dengan sisa makanan pada a:chir ming- g u tersebut.

Konsumsi air minum diukur dengan menghi tung ~elisih an- tara jumlah air minum yang diberikan pada masing-nasing ke- lompok selama 24 j a m dengan sisa air minum hari it.u. Kon- sumsi air per ekor per hari dihitung dari jumlah air yang dikonsumsi dibagi jumlah ayam yang add pada hari itu.

Konversi ransum dihitung dengan rumus :

Bobot telur diukur dengan mknimbang produks:. telur se- tiap hari tiap kelompok ayam. Rataan bobot telur per butir dihitung dengan rumus :

Jumlah bobot telur normal yang dihasilkan (g) Jumlah butir telur normal yang dihasilkan

Untuk mengukur tebal kerabang, setiap satu Fleriode ( 2 8 hari sekali) selama tiga hari berturut-turut, eemua telur yang diproduksikan dipecah untuk dinilai kualitas telur ba- gian dalarn dan diukur tebal kerabangnya. Mengukur tebal ke- rabang dilakukan setelah kerabang kering dan yang diukur adalah kerabang yang disertai dua selaput kulit telur. Alat pengukur tebal kerabang yang dipakai micrometer kaliper merk Starrett No. 1015-A-431, buatan L S Starrett Co. Athal, USA.

Untuk menilai kualitas telur bagian dalam yangdihitung berdasarkan "haugh-unit", caranya : Telur ditirnbang satu demi satu dengan mempergunakan timbangan "Individual Egg Scale". Kemudian telur dipecahkan di atas meja kaca dandi- ukur ketebalan putih telur kental dengan mikrometer "Arnes". Untuk menentukan nilai "haugh-unit" digunakan mistar geser kualitas telur ("egg quality slide rule").

Untuk melihat aspek ekonominya yaitu dengan card meng- hitung nilai "income over feed cost". Hal ini didapat de- ngan cara rnengurangkan harga telur yang dihasilk.an dengan biaya makanan yang dihabiskan selama penelitian. Harga ti- a p kilogram ransum yang digunakan dalam penelitian dihitung berdasarkan rata-rata harga pasaran dari bahan makanan yang digunakan selama penelitian.

Rancangan Percobaan

Rancangan perlakuan yang digunakan berpola faktorial 3 x 2 x 2 dengan tiga taraf faktor energi, dua taraf faktor protein, dan dua faktor galur. Perlakuan-perlaku3n ini di- tempatkan dalam rancangan lingkungan teracak 1eng:kap yang menggunakan empat ulangan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan sidik ragam (Steel and Torrie, 1960). D a t a - y a n g ber- bentuk persen (data produksi telur dan mortalitas) sebelum dianalisis terlebih dahulu ditransformasi k e dalam arcsinus

\rjT Snedecor dan Cochran (1967), sedangkan data t:ebal ke-

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suhu Lingkungan

Rataan temperatur bulanan pada siang dan mslam hari serta rataan kelembaban bulanan selama penelitia? berlang- sung dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa temperatur siang dan malam hari selama penelitian berlangsung berkisar antara 23.07 sampai 25.03"C, sedanqkan kisaran temperatur maksimum antara 28.5 sampai 3 1 . 7 - C dan temperatur minimum antara 21.39 sampai 2 3 . 7 2 - C . Fluktuasi temperatur dari bulan k e bulan tidak terlalu menyolok. Dari hasil penelitian, ternyata untuk petelur tipe medium dengan keadaan suhu lingkungan maksimum antara 28.5 sampai 31.7OC masih menampilkan per- formans yang cukup baik. Hal ini ternyata bagi ayam tipe medium lebih bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingku- ngannya, seperti pendapat Carew

et

&.

(1980) menyatakan bahwa pengaruh perubahan temperatur lingkungan terhadap pro- duksi telur, bobot badan, konsumsi ransurn pada ayam tipe medium (New Hampshire, RIR) lebih sedikit daripadn petelur tipe ringan (White Leghorn).T a b e l 3 . R a t a a n T e m p e r a t u r B u l a n a n p a d a S i a n g d a n M a l a m H a r i d a n R a t a a n K e l e n b a b a n B u l a n a n S e l a m a P e n e l i t i a n B e r l a n g s u n g

R a t a a n Tem-

L~~~~~~ p e r a t u r 3 u - R a t a a n T e m p e r a t u r R a t a a n K e l e m - p e n e l i - l a n a n pads

S i a n g d a n Minimum Maksimum b a b a n B u l a n a n

t i a n

Malam H a r i ( " c ) ( " C ) ( % )

( " C )

B u l a n I 2 5 . 0 3 2 3 . 3 5 3 1 . 2 7 2 . 0 7

V 2 3 . 7 3 2 2 . 3 4 3 1 . 3 8 2 . 6 8

V I 2 3 . 8 5 2 2 . 6 2 3 1 . 6 8 3 . 2 6

V I I 2 4 . 7 7 2 3 . 0 8 3 1 . 6 8 0 . 2 0

V I I I 2 4 . 2 1 2 3 . 7 2 3 1 . 7 7 8 . 3 7

R a t a a p e r

t a h u n 2 4 . 1 3 2 2 . 7 1 3 0 . 9 3 7 9 . 5 8

l e b i h t i n g g i d a r i k e l e r n b a b a n o p t i m a l u n t u k p e t e l u l r . D a r i

T a b e l 3 t e r l i h a t b a h w a d a r i b u l a n I11 s a m p a i V I I k e l e r n b a b -

sebabkan karena pada bulan-bulan tersebut hujan turun terus menerus.

Komposisi Zat-zat Makanan Ransum Penelitian Berdasarkan Ha- sil Analisis Proksimat dan Hasil Perhitungan

Komposisi zat-zat makanan ransum penelitian berdasar- kan hasil analisis praksimat dan hasil perhitungan dapat di- lihat pada Tabel 4. Energi asam-asam amino dan vitamin di- hitunq berdasarkan data yang dikemukakan Scott et al. (1976), kecuali energi bungkil kelapa dihitung dari hasil penelitian Pilliang (1977). Protein dihitung berdasarkan hasil anali- s i s praksimat bahan-bahan makanan yang dipakai dalam ransum penelitian. Lemak dan serat kasar dihitung berdasarkan da- ta yang dikemukakan Lubis (1963).

Kandungan serat kasar hasil analisis proksimat dari ransum penelitian antara 6.15 sampai dengan 7.27 persen. Hal ini cukup memadai, sesuai dengan pendapat Lubis (1963) bahwa ransum dengan kandungan serat kasar di bawah delapan persen masih dianggap cukup baik.

Tabel 4. Komposisi Zat-zat Makanan Ransum Penelitian

Ransum I

Ransum I1

Ransum 111

Ransun IV

Ransum

V

Ransum VI

Komposisi Zat-

2450 kkal 2450 kkal 2650 kkal 2650 kkal 2850 kkal 1850 kkal

zat Makanan

EM/kg Ran- EM/kg

.Ran- EM/kg Ran- EM/kg Ran- EM/kg Ran- EM/kg Ran-

sum dengan sum dengan sum dengan sum dengan sum dengan sum dengan

16% Protein 18% Protein 16% Protein 18% Protein 16% protein 18% Protein

-

Berdasarkan Hasil Analisis Proksimat

Air

( % )10,58

10,67

10,98

10,51

10,75

10.89

Abu

( % )13,49

14,26

13.72

14.67

13,50

13,64

Protein

( % )16,42

18,23

16,17

17,73

16,05

17,84

Serat kasar

( % )6,47

7,27

7,Ol

6,73

6,15

6,57

Lemak

( % )7,15

7,34

6.86

7,Ol

5.91

6,12

BetN

( % )45,58

41,86

44.80

42,77

47,62

45.03

Ca

( 8 )3.24

3,62

3.56

3,70

3,67

3,58

P

( % I

1,Ol

1.16

1,04

1.03

0.89

0,87

Berdasarkan Hasil Perhitungan

*

Protein kasar

( % )16.31

18.23

16,18

18 10

16,06

18,12

ME/kg ransum

(kkal)**

2

453,52

2 450,50

2

650.06

2 650.30

2 850.24

2

851.25

Perbandingan kalo-

ri

dan protein

153,12

136,ll

165.62

147,22

178.12

158,33

Metionin

( % )0,40

0,46

0.42

0.47

0,42

0.48

Sistin

( t )

0,32

0,35

0.31

0,34

0,29

0,33

Lisin

( % )0.96

1,13

0,95

1,13

0.93

1,13

Calsium

( % )3.51

3,51

3.52

3.50

3,53

3,52

Phosphor

( % )1.16

1,33

1,22

1,20

1,12

0,96.,-&

n c L a r o r ~ y ~ ~ ~ ; A =

Protein dllhitung berdasarkan hasil analisis proksimat bahan makanan

dalam ransum penelitian,

mikian pula Titus dan Fritz (1971) menyatakan bahwa kebu- tuhan lemak dalam ransum petelur berkisar antara 4.2 sampai dengan 9.0 persen.

Ca dan P yang terkandung dalam ransum penelitian baik dari hasil analisis proksimat maupun hasil perhitungan ti- dak berbeda jauh, yaitu kandungan Ca dalam ransum dari ha- sil analisis praksimat antara kisaran 3.24 sampai dengan 3.7 persen, sedangkan kandungan Ca hasil perhitungan antara kisaran 3.5 sampai dengan 3.53 persen. Kandungan P dalam ransum dari hasil analisis proksimat antara kis.nran 0.87 sampai dengan 1.16 persen, sedangkan kandungan P hasil per- hitungan antara 0.96 sampai dengan 1.33 persen. Hal ini sedikit lebih tinggi daripada yang dianjurkan North (1972) bahwa untuk ternperatur udara (18.33

-

21.28fC), kebutuhan Ca dan P untuk ayam tipe medium yang berumur 40 minggu adalah 3.25 dam 0.6 persen. Dernikian pula NRC (1.977) me- nyatakan bahwa kebutuhan Ca dan P untuk petel.ur adalah 3.25 pereen dan 0 , 5 persen. Kandungan Ca dan P ransum pe- nelitian sedikit lebih tinggi daripada yang dianjurkan North ( 1 9 7 2 ) dan NRC (19771, ini disebabkan karena tempe- ratur di tempat penelitian dilakukan lebih tinggi yaitu 3 0 . 9 3 " C sehingga untuk menjaga kemungkinan konsumsi ransum berkurang.

sampai 0.35 persen sistin dan 0.93 sampai 1.13 persen li- sin. Kandungan asam-asam amino tersebut sedik:,t melebihi dari yang dianjurkan oleh NRC (1977) yaitu 0.27 persen rne- tionin, 0.23 persen sistin dan 0.6 persen lisin. Hal ini disebabkan karena NRC dalam rnemberikan rekomendaai kebutuh- an zat-zat makanan tersebut adalah jumlah minimal. yang ha- r u s tersedia, sedangkan kandungan zat-zat makanan yang ter- dapat dalam bahan makanan d i Indonesia kemungkinan kuranq baik, karena sistem penyimpanan bahan makanan terseDut ma- sih kurang memadai. Dan temperatur lingkungan yang tinggi sehingga kemungkinan juga konsumsi ransum berkure~ng,

Produksi Telur " H e n - d s

tapi dengan naiknya tingkat energi menjadi 3 0 5 0 kkal EM/kg ransum, maka produksi telur nyata (P<0.05) menurun.

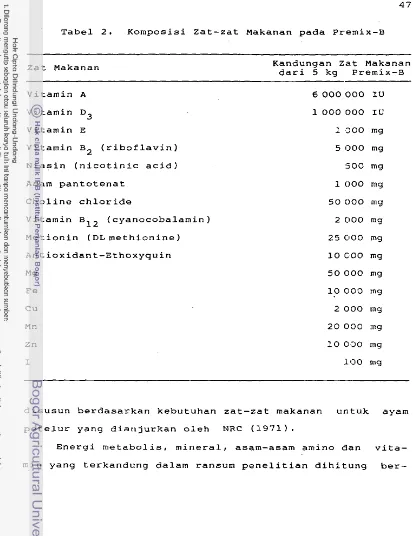

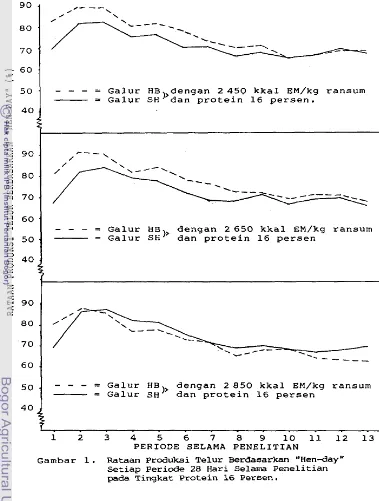

Pada Tabel 5 dan 6 dapat kita lihat bahwa produksi te-

lur "hen-day" tertinggi baik pada galur Super-Farco maupun Hisex-Brown yaitu pada ransum dengan tingkat energi 2 6 5 0 kkal EM/kg ransum walaupun secara analisis statistik tidak berbeda nyata. Untuk galur Super-Harco produksi telur ter- tinggi sebanyak 75.04 persen (273 butir per ekor per tahun) dihasilkan pada pernberian ransum dengan tingkat energi 2650 kkal EM/kg dan 1 8 persen protein. Pada galur Hisex-Brown produksi telur tertinggi sebanyak 77.41 persen (281 butir per ekor per tahun) dihasilkan pada pemberian ransum yang mengandung tingkat energi 2 6 5 0 kkal EM/kg dan 1 6 persen. Tingkat produksi telur sebanyak 281 butir per ekor per ta- hun ini menyamai produksi maksimal dari galur Hisex

-

Brown (pada "Kandom Sample Test" di North Carolina, 19,34 dan New Hamshire, 1984 di Amerika Serikat).Tabel

5.

Pengaruh T i n g k a tEnergi

dan P r o t e i n Terhadap Rataan P r o d u k s i T e l u r ("Hen-day") pada P e t e l u r T i p e Medium Galur Super-Harco S e t i a p Pe- r i o d e 28 HariP i n g k a t EM/kg Ransum : 2 450 k k a l 2 650 k k a l 2 850 k k a l

P e r s e n t a s e P r o t e i n Kasar : 1 6 % 18% 1 6 % 18% 168 18%

- - - ( % ) - - -

P e r i o d e : 1 68,09 75,24 6 7 , 2 1 72,24 6 9 , 3 2 73,86 2 8 1 , 5 6 78,66 82.06 8 5 , 5 0 85.79 8 5 , 2 3 3 8 2 , 3 4 8 0 , 9 9 8 3 , 8 0 87.87 87.09 8 6 , 7 7 4 75,59 79,92 79.41 8 2 , 1 3 , 82.05 80.93 5 76,86 8 2 , 5 5 77,86 04.24 8 1 , 4 2 8 2 , 3 8 6 7 1 , 1 3 74.51 72,29 7 5 , 4 8 7 5 , 4 8 7 4 , 3 1

7

70.32 74.22 6 8 , 5 8 7 1 , 5 4 71.40 72,42 8 66.42 71,25 6 7 , 4 2 6 8 , 7 2 6 8 , 2 2 68.78 9 6 8 , 2 9 7 3 , 2 8 71.09 70,94 6 9 , 7 1 70,59 1 0 6 5 , 9 5 71.44 6 6 , 2 4 67.56 67.96 70.01 11 6 6 , 6 0 6 9 , 9 3 6 9 , 6 7 65,02 6 6 , 4 6 67,U8 1 2 6 9 , 4 1 73.16 69.63 72.26 6 7 , 6 4 68,86 1 3 6 7 , 2 5 6 9 - 0 4 6 5 , 6 1 71q96 6 8 , 9 9 7 0 , 9 3Jumlah 9 2 9 , 8 1 974,02 940,87 975,57 961,53 972,75

Tabel 6 . Pengaruh Tingkat Energi dan P r o t e i n Terhadap Rataan Produksi T e l u r ("Hen-day") pada P e t e l u r Tipe Medium Galur Hisex-Brown S e t i a p Pe- r i o d e 28 H a r i ,

Tingkat EM/kg Ransum : 2 450 kkal 2 650 kkal 2 850 kkal P e r s e n t a s e P r o t e i n Kasar :

16% 18% 16% 18% 16% 18%

P e r i o d e :

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3

J u m l a h 986 ,44 991,45 1 0 0 6 , 3 7 972,36 942.38 985,26

- - -

rian ransurn dengan kadar 1 5 dan 17 persen protein tidak berpengaruh nyata. Lebih lanjut Ousterhaut (1981) juga ne- laporkan bahwa pemberian ransurn dengan tingkat protein 1 5 , 16, 1 7 dan 1 8 persen dengan kadar energi sarna tidak berpe- ngaruh nyata terhadap produksi telur.

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa pada pemberian ransum dengan tingkat protein 18 persen untuk - galur Super-Harco produksi telurnya lebih tinggi daripada tingkat protein 1 6 persen, walaupun secara statistik tidak nyata. Pada galur Hisex-Brown (Tabel 6 ) , kenaikan tingkat protein tidak me- ningkatkan produksi telur.

Galur Hisex-Brown rnemproduksi telur nyata ( P < 0 , 0 5 ) le- bih banyak daripada galur Super-narco. Hal ini disebabkan karena pengaruh genetik yang berbeda dari kedua galur ter- sebut (Hamilton, 1978 dan Doran

et

s.,

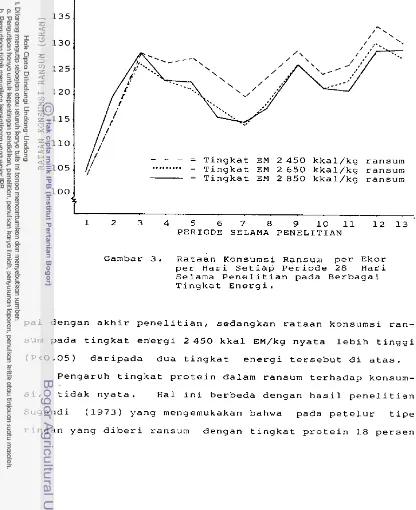

1980). Untuk lebih jelasnya, pengaruh galur terhadap produksi telur bisa kita lihat dalam Gambar 1 dan Gambar 2.- - -

= G a l u r HB d e n g a n 2 8 5 0 kkal EM/kg ransum Galur SH)' d a n protein 1 6 persen-

6 0.

8

-

L

o

a:

':

4 0 .Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

P E R I O D E S E L A M A P E N E L I T I A N

- - - = Galur H B d e n g a n 2 4 5 0 k k a l EM/kg ransum

- = G a l u r S H "dan protein 1 6 persen.

G a m b a r 1. Rataan Produksi Telur Berdasarkan "Henday" Setiap Periode 28 Hari Selama Penelitian pada Tingkat Protein 16 Persen.

W

F

e

Z

9 0 .

a:

m

;;:

8 0 .a

W

in 7 0 . a

2

6 0 . Bu 5 0 .

0)

M

-1

-

- - -

= Galur H B d e n g a n 2 6 5 0 kkal EM/kg ransum-

= G a l u r ski)' d a n protein 1 6 persenZ

a:

5

90.

4

0:

-

_--

-

-

.

--

- -

- _ _

[image:72.517.69.448.42.543.2]f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3P E R I O D E SELAMA P E N E L I T I A N Gambar 2. Rataan Produksi Telur Berdasarkan "Hen-day"

Setiap Periode 28 Hari Selama Penelitian pada Tingkat Protein 18 Persen.

.

_ _ _ =G a l u r HB- = )> dengan 2 4 5 0 kkal EM/kg ransum SH d a n protein 18 persen

a.

7

- - - = G a l u r HB

-

-

G a l u r S H ) > dengan 2 6 5 0 k k a l EM/kg ransum d a n p r o t e i n 1 8 persenf

--

---___

--

1-

.

I

- - - = G a l u r Hi)

Pada Gambar 2 terlihat bahwa pada tingkat protein 1 8 persen dalam ransum, perbedaan produksi telur baik pada tingkat energi 2 4 5 0 kkal EM/kg, 2 6 5 0 kkal EM/kg maupun 2 8 5 0 kkal EM/kg ransum antara kedua galur tidak terlalu. me- nyolok. Hal ini disebabkan karena galur Super-Harco pada pemberian ransum dengan tingkat protein 1 8 persen, produksi telurnya naik.

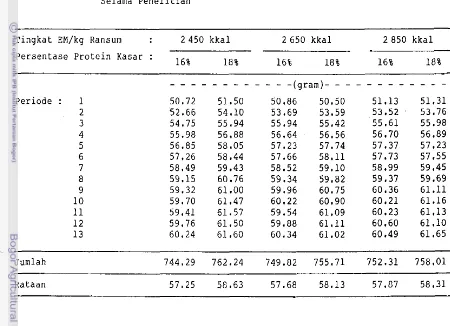

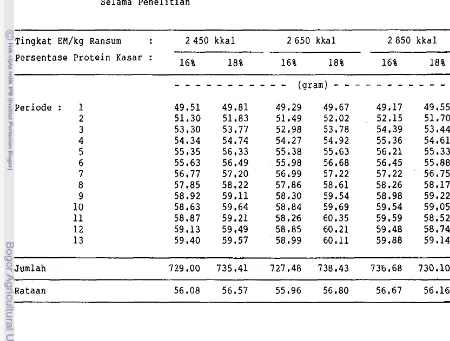

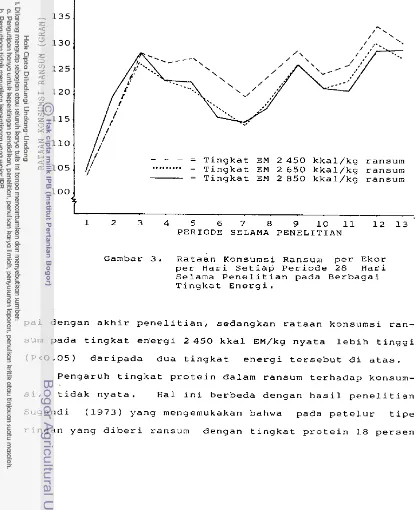

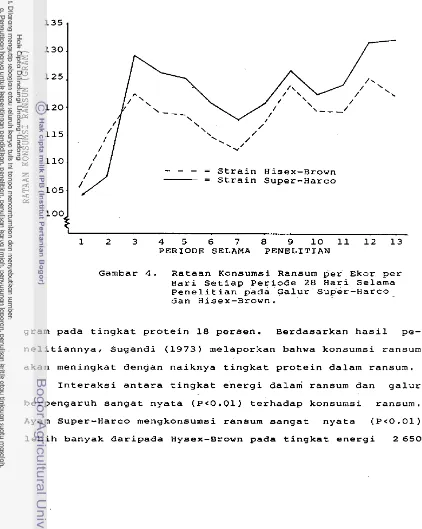

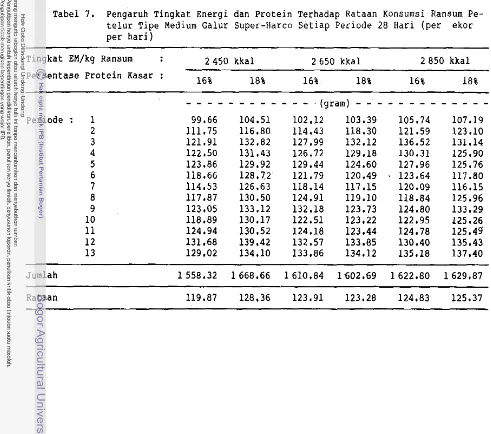

Konsumsi Ransum

y

- - - -

- Tingkat EM 2 4 5 0 kkal/kg ransum...,..

= Tingkat EM 2 6 5 0 kkal/kg ransum- = Tingkat EM 2 8 5 0 kkal/kg ransum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 PERIODE SELAMA PENELITIAN

Gambar 3. Rataan Konsumsi Ransum per Ekor per Hari Setiap Periode 28 Hari Selama Penelitian pada Berbagai Tingkat Energi

.

pai dengan akhir penelitian, sedangkan rataan konsumsi ran- sum pada tingkat en'ergi 2 4 5 0 kkal EM/kg nyata 1ebj.h tinggi

[image:75.523.28.444.47.557.2]konsumsi ransum sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi daripada tingkat protein 15 persen. Ini disebabkan karena tingkat protein sangat nyata ( P < 0 . 0 1 ) mempengaruhi produksi telur, sehingga konsumsi rarlsum pun sangat nyata pula dipengaruhi oleh tingkat protein.

Galur sanqat nyata (P<0.0