SURVEI HAMA DAN PENYAKIT

PADA PERTANAMAN SELEDRI (Apium graveolens L.)

DI DESA CIHERANG, KECAMATAN PACET,

KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT

COK AGUS PRABOWO PERTAMA PUTERA

PROGRAM STUDI HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ABSTRAK

COK AGUS PRABOWO PERTAMA PUTERA. Survei Hama dan Penyakit pada Pertanaman Seledri (Apium greveolens L.) di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dibimbing oleh AUNU RAUF dan

ABDUL MUIN ADNAN

Penelitian bertujuan untuk menginventarisasi hama dan penyakit yang menyerang, serta jenis lalat pengorok daun dan parasitoidnya yang ditemukan pada pertanaman seledri. Penelitian dilaksanakan pada pertanaman seledri milik petani di Kampung Buniaga, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. Penelitian berlangsung dari Maret sampai Juli 2008. Pengamatan dilakukan terhadap kerapatan populasi hama dan insidensi penyakit beserta intensitas serangannya pada tajuk tanaman seledri.

Hasil penelitian menunjukkan hama yang ditemukan menyerang tanaman seledri yaitu lalat penggorok daun Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae), trips Thrips parvispinus (Thysanoptera: Thripidae), kutu daun

Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae), dan ulat grayak Spodoptera litura

(Lepidoptera: Noctuidae). Penyakit yang ditemukan pada pertanaman seledri yaitu bercak daun Septoria (Septoria apii) dan bercak daun Cercospora (Cercospora apii). Berdasarkan hasil wawancara hama L. huidobrensis

merupakan hama penting sedangkan penyakit bercak daun Septoria merupakan penyakit penting yang dirasakan oleh petani setempat. Penggunaan pestisida kimiawi dengan teknik mencampur dan aplikasi secara intensif menunjukkan kerapatan populasi dan tingkat serangan hama yang rendah sedangkan insidensi dan intensitas serangan penyakit cenderung tinggi. Hama L. huidoberensis

menimbulkan tingkat kerusakan tertinggi mencapai 21,04% per lahan pengamatan sedangkan patogen S. apii merupakan patogen penting dengan persentase intensitas penyakit mencapai 19,80%. Parasitoid yang muncul adalah

Hemiptarsenusvaricornis (Hymenoptera: Eulophidae), dan Opius chromatomyiae

SURVEI HAMA DAN PENYAKIT

PADA PERTANAMAN SELEDRI (Apium graveolens L.)

DI DESA CIHERANG, KECAMATAN PACET,

KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT

COK AGUS PRABOWO PERTAMA PUTERA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul : Survei Hama dan Penyakit pada Pertanaman Seledri (Apium graveolens L.) di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Nama Mahasiswa : Cok Agus Prabowo Pertama Putera NRP : A44104043

Menyetujui

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ir. Aunu Rauf, M.Sc. NIP 130607614

Pembimbing 2

Dr. Ir. Abdul Muin Adnan, MS. NIP 130871922

Mengetahui

Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr. NIP 131124019

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Serang pada tanggal 10 Agustus 1986, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Cokorda Gede Padma dan Ibu Anna Suwarnah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Serang, pada tahun 1998 dan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat pertama di SLTPN I Serang pada tahun 2001. Penulis melanjutkan ke SMUN I serang dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis diterima di Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Survei Hama dan Penyakit pada Pertanaman Seledri (Apium greveolens L.) di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat”.

Penelitian dan penulisan skripsi ini disusun dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penelitian berlangsung Maret 2008 sampai Juli 2008.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1) Kedua orang tua, Bapak Drs. Cokorda Gede Padma dan Ibu Anna Suwarnah beserta adik-adik (Agung dan Putri) yang telah memberikan segala dukungan, pengorbanan dan kasih sayangnya.

2) Prof. Dr. Ir. Aunu Rauf, M.Sc. dan Dr. Ir. Abdul Muin Adnan, MS. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penelitian penulis hingga selesai.

3) Kepada Efi Toding Tondok SP, M.Sc. selaku dosen penguji dalam sidang skripsi atas saran dan kritik yang diberikan untuk kesempurnaan laporan tugas akhir ini.

4) Bapak Ace, Ketua Kelompok Tani Buniaga-Ciherang, Bapak Aden, Bapak H. Maman, Bapak Usman, Bapak Epen, dan petani seledri setempat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini hingga selesai.

5) Dra Dewi Sartiami, M.Si. yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian.

6) R. Dewi Ratna Wulan yang telah banyak memberi dukungan kepada penulis selama masa penelitian dan penyusunan skripsi.

7) Pak Wawan, Pak Gatut, Pak Karto, Pipit, Isma, Gias, Magda, Yuli, Bush, Didit, Dimas, David, Rahman, Bowo, Deri, Afiat, Uthe beserta anak-anak HPT angkatan 41 lainnya, serta semua pihak yang membantu penelitian ini hingga selesai yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Bogor, September 2008

DAFTAR ISI

Lalat Pengorok Daun Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) ... 10

Hemiptarsenus varicornis (Girault) (Hymenoptera: Eulophidae) ... 16

Bercak daun Septoria ... 43

Bercak daun Cercospora ... 46

Pengamatan Nematoda ... 48

KESIMPULAN DAN SARAN ... 49

DAFTAR PUSTAKA ... 50

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Hama pada tanaman seledri ... 9 2 Penyakit pada tanaman seledri ... 3 Karakteristik lahan pertanaman contoh ... 29 4 Rata-rata kerapatan populasi dan intensitas serangan L. huidobrensis

5 Hasil inkubasi daun seledri yang terserang lalat pengorok daun ... 6 Rata-rata kerapatan populasi dan intensitas serangan T. parvispinus . 7 Rata-rata kerapatan populasi A. gossypii ... 40 8 Rata-rata kerapatan populasi larva S. litura ... 42 9 Insidensi dan intensitas penyakit bercak daun Septoria ... 10 Insidensi dan Intensitas penyakit bercak daun Cercospora ... 47

35 36 39

9

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 11 Kondisi umum lahan pertanaman seledri yang diamati ... 55 12 Pola pertanaman pertanaman seledri di Desa Cipanas Kampung

Buniaga. a) persemaian, b) tumpang sari seledri dengan selada air, c) tumpang sari seledri dengan bawang daun, d) pertanaman monokultur seledri ... 13 Pertanyaan saat wawancara dengan petani ... 14 Aktivitas petani saat aplikasi pestisida di lahan ... 15 Jenis-jenis pestisida yang digunakan petani seledri di Kampung

Buniaga-Ciherang ... 16 Preparat kutu daun A. gossypii ... 17 Preparat T. parvispinus a) imago, b) antena, c) sayap, d) ujung

abdomen ... 55

56

57

58 56

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seledri (Apium graveolens L.) merupakan tanaman sayuran yang dapat tumbuh baik di dataran tinggi. Di Indonesia pertanaman seledri lebih banyak ditanam di daerah pegunungan terutama di daerah Pacet, Pangalengan, Cipanas, Lembang (Jawa Barat) dan Berastagi, Kebanjahe (Sumatera Utara) sebagai usaha tani rakyat setempat (Anonim 2008).

Seledri adalah tumbuhan serba guna, daun, dan tangkai daun. dapat digunakan sebagai campuran sup dan bahan makanan berkuah lainnya. Seledri juga dapat digunakan sebagai tanaman obat-obatan, yaitu untuk mengobati berbagai penyakit seperti demam, flu, penyakit pencernaan, penyakit limpa dan hati (Dalimartha 2005). Berdasarkan penelitian, seledri mengandung natrium yang berfungsi sebagai pelarut untuk melepaskan deposit kalsium yang menyangkut di ginjal dan sendi. Seledri juga mengandung magnesium yang berfungsi menghilangkan stres. Selain itu, daun seledri juga mengandung protein, belerang, kalsium, besi, fosfor, vitamin A, B1 dan C, serta psoralen yang merupakan zat kimia yang dapat menghancurkan radikal bebas penyebab penyakit kanker (Aji 2007).

Permintaan pasar nasional dan dunia terhadap produk sayuran semakin meningkat. Di pasar internasional, seledri merupakan salah satu komoditas sayuran yang diperdagangkan antar negara. Indonesia mengekspor seledri ke Malaysia dan Singapura, tetapi di lain pihak Indonesia juga mengimpor seledri dari Belanda, Australia dan Amerika Serikat. Meskipun memiliki nilai ekonomi yang tergolong tinggi, tidak banyak petani yang menanam seledri karena banyak menuntut persyaratan tumbuh dan teknik budidaya yang rumit (Anonim 2008).

di antaranya ulat tanah (Agrotis ipsilon), kutu daun (Aphis spp.), dan tungau (Tetranychus spp.), sedangkan beberapa penyakit yang sangat mengganggu adalah bercak cercospora (Cercospora apii), bercak septoria (Septoria apii), hawar daun bakteri (Pseudomonas apii), dan nematoda akar (Melidogyne spp.).

Murphy dan LaSalle (1999) melaporkan Liriomyza sativae merupakan hama utama tanaman seledri di Florida. Pada awalnya lalat ini bukan merupakan hama penting karena populasinya selalu dapat dikendalikan oleh musuh alaminya. Namun, pada awal tahun 1970-an lalat ini berubah menjadi sangat merugikan akibat musuh alaminya banyak terbunuh oleh insektisida. Penggunaan insektisida yang berlebihan mendorong hama ini menjadi resisten (Hausbeck 2002). Keturunan hama yang telah resisten ini kemudian menyebar ke berbagai negara di Afrika, Eropa dan Asia melalui arus perdagangan tanaman hias dan sayuran segar. Di Indonesia hama ini pertama kali ditemukan pada tahun 1994 di daerah Cisarua-Bogor (Rauf 1995). Setahun kemudian hama ini menyebar ke berbagai daerah dataran tinggi penghasil sayuran di Jawa dan Sumatera dan sejak 1998 telah ditemukan di Sulawesi Selatan (Rauf 1999). Lalat pengorok daun dapat mengurangi kemampuan daun berfotosintesis, menyerang langsung bagian dari sayuran daun yang dikonsumsi sehingga dapat menurunkan harga jual, dan memberikan jalan masuk bagi patogen tertentu pada tanaman seledri (Chaney et al. 2005).

Sangat beragamnya jenis hama dan penyakit yang menyerang seledri berdampak pada beragamnya pengendalian yang dilakukan para petani seledri. Namun beragamnya pengendalian ternyata hanya mengacu pada satu arah saja yaitu peningkatan penggunaan pestisida kimiawi. Banyak petani yang menggunakan lebih dari satu jenis pestisida untuk mengendalikan OPT yang menyerang lahan mereka. Selain itu, frekuensi aplikasi yang terlalu sering dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, yaitu resistensi pada hama Liriomyza spp (Rauf 2001), mengakibatkan terjadinya komplikasi dengan biologi hama

Liriomyza spp, seperti mobilitas imago menjadi tinggi, stadia telur dan larva yang terlindung dalam jaringan daun meningkat (Parella 1987), serta dikhawatirkan

dapat memunculkan OPT jenis baru yang mungkin kurang diperhitungkan sebelumnya.

Hingga saat ini informasi mengenai hama dan penyakit, musuh alami, serta organisme lain pada pertanaman seledri di Indonesia belum banyak diketahui dan masih terbatas. Oleh karena itu, inventarisasi OPT pada pertanaman seledri perlu dilakukan agar pengelolaan tanaman seledri dapat dilakukan dengan baik.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan menginventarisasi hama dan penyakit yang menyerang, serta jenis lalat pengorok daun dan parasitoidnya yang ditemukan pada pertanaman seledri di kampung Buniaga (Buniaga Sawah Lega, Buniaga Legok, dan Buniaga Nangeuk), Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat.

Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hama dan penyakit pada pertanaman seledri, agar dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengelola dan mengendalikan hama dan penyakit pada lahan pertanaman seledri secara tepat.

TINJAUAN PUSTAKA

Ciri Umum dan Budidaya Tanaman Seledri Deskripsi Tanaman Seledri

Seledri (Apium graveolens L.) merupakan tanaman semusim yang berasal dari daerah subtropis, khususnya wilayah Mediterania di sekitar Laut Tengah. Tanaman ini menyebar ke delapan wilayah yaitu dataran Cina, India, Asia Tengah, Mediterania, Timur Dekat, Ethiopia, Meksiko Selatan, Meksiko Tengah dan Amerika Serikat (Anonim 2008).

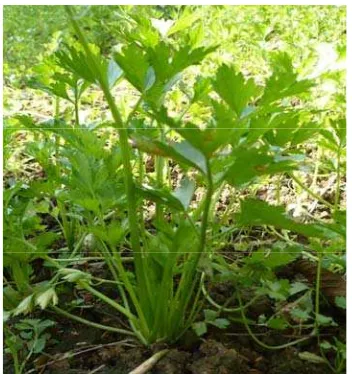

Gambar 1 Seledri (Apium graveolens L.)

Seledri berada dalam satu famili dengan wortel, peterseli, mitsuba, dan ketumbar. Tanaman seledri memiliki nama umum yang berbeda-beda, celery (Inggris), celeri (Perancis), seleri (Italia), selinon, parsley (Jerman), seledri (Indonesia), sledri (Jawa), saledri (Sunda). Klasifikasi botani tanaman seledri

(Wikipedia 2008) : Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Sub divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Apiales / Umbelliflorae Famili : Apiaceae / Umbelliferae Genus : Apium

Spesies : Apium graveolens L.

Seledri merupakan tanaman semak dengan tinggi sekitar 50 cm dan mempunyai bau aromatik yang khas. Batangnya pendek tidak berkayu, bersegi, beralur, beruas, bercabang tegak dan berwarna hijau pucat (Soewito 1991). Daun berbentuk menjari tidak teratur, berlekuk-lekuk dan majemuk serta menyirip, jumlah anak daun 3–7 helai dengan panjang tangkai daun 1–2,7 cm. Pangkal dan ujung daun runcing, tepi daun beringgit, dengan panjang daun 2–7,5 cm dan lebar 2–5 cm. Bunga majemuk berbentuk payung dan berwarna hijau. Buah berbentuk kotak atau kerucut dengan warna hijau kekuningan. Akar tunggang dengan cabang-cabang akar (Budianto 2006).

Syarat Tumbuh Tanaman Seledri

Seledri salah satu jenis sayuran daerah subtropis beriklim dingin. Untuk berkecambah benih seledri memerlukan temperatur 9–20 °C, untuk pertumbuhan dan menghasilkan produksi maksimal tanaman seledri memerlukan temperatur minimum sekitar 15–18 °C serta temperatur maksimum 24 °C. Tanaman ini cocok dikembangkan di daerah dengan ketinggian tempat antara 1000–1200 m dpl, udara sejuk dengan kelembaban antara 80%–90% serta cukup sinar matahari. Seledri kurang tahan terhadap curah hujan yang tinggi, namun tumbuh baik jika

ditanam pada akhir musim hujan atau periode bulan-bulan tertentu dengan curah hujan antara 60–100 mm per bulan (Rukmana 1995).

Persyaratan tanah ideal untuk tanaman seledri adalah subur, gembur, banyak mengandung bahan organik (humus), tata udara (aerasi), dan tata air (drainase) tanah baik, serta tingkat keasaman tanah (pH) 5,5–6,5. Tanaman seledri tumbuh baik pada tanah dengan kandungan garam natrium, kalsium, dan boron cukup. Tanah kekurangan natrium mengakibatkan pertumbuhan tanaman merana atau menjadi kerdil, tanah kekurangan kalsium menyebabkan kuncup-kuncup daun seledri menjadi kering, sedangkan kekurangan boron mengakibatkan tangkai daun retak (Soewito 1991).

Budidaya Tanaman Seledri Pengolahan Lahan

Pengolahan lahan dilakukan dalam beberapa tahap, mencangkul tanah, menggemburkan tanah, membuat bedengan, memupuk, dan meratakan tanah. Tanah dicangkul sedalam 30–40 cm, biarkan selama 15 hari. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar 80–100 cm, tinggi 30 cm, panjang sesuai lahan tersedia. Jarak antara bedengan 30–40 cm, membuat parit antara bedengan untuk pengairan. Pemberian pupuk pada bedengan dengan mencampurkan 2 kg/m2 pupuk kandang dan 2 kg/ha pasir (jika tanah berliat). Menaungi bedengan dengan plastik bening atau anyaman daun kelapa (Soewito 1991).

Persemaian

Persemaian dilakukan di bedengan persemaian dengan lebar 100–120 cm, tinggi 30 – 40 cm dan panjang disesuaikan dengan lahan yang ada. Sebelum disemai, benih direndam di air hangat 55–60 °C selama 15 menit. Benih di semai dalam alur atau larikan sedalam 0,5 cm, jarak antar alur 10–20 cm. Bibit dipindahkan saat berumur 1 bulan atau memiliki 3–4 daun. Pemindahan sebaiknya dilakukan pada sore hari, dan selesai pemindahan harus dilakukan penyiraman (Rukmana 1995)

Penanaman

Penanaman dilakukan dengan dua cara, yaitu tanam bibit yang telah disiapkan dan tebar benih secara langsung. Tanam bibit dilakukan dengan menanam satu bibit per lubang tanam dengan jarak 25 x 30 cm sedangkan tebar benih dilakukan dengan menaburkan benih pada bedengan-bedengan yang telah dipersiapkan, dibutuhkan 200–250 g benih/ ha lahan. Benih ditabur tipis memanjang mengikuti aluran sedalam 0,5 cm. Benih yang telah ditabur, ditutup dengan alang-alang atau jerami. Penutupan dimaksudkan agar benih tidak hanyut bila terkena hujan, tidak kekeringan dan tetap lembab. Benih tumbuh setelah 2–3 minggu sejak penaburan. Setelah benih tumbuh, alang-alang atau jerami yang digunakan untuk penutup disingkirkan (Soewito 1991).

Penyulaman

Penyulaman yang dilakukan tidak lebih dari 7–15 hari setelah tanam, yaitu dengan mencabut tanaman yang mati kemudian diganti bibit yang baru (Susila 2006). Penyulaman yang terlambat dapat menyebabkan tanaman kalah bersaing dengan tanaman yang tumbuh terlebih dahulu (Rukmana 1995).

Pemupukan

Pemupukan dilakukan sebanyak tiga kali, yang terdiri dari satu kali pemupukan dasar dan dua kali pemupukan alternatif. Pemberian pupuk dasar dilakukan saat tanam pada alur di dekat bedengan, dengan dosis 249 kg/ha urea, 311 kg/ha SP-36, dan 112 kg/ha KCl. Pemberian pupuk alternatif dilakukan pada minggu ke-2 setelah tanam dan minggu ke-4 setelah tanam dengan dosis 124 kg/ha urea dan 56 kg/ha KCl (Susila 2006). Menurut Soewito (1991), tanaman seledri diberi pupuk setelah berumur 3 minggu untuk bibit hasil semai, dan 1,5 bulan untuk cara penanaman dengan tabur benih langsung..

Pengairan dan Penyiraman

Pengairan dilakukan dengan cara menggenangi parit di antara bedengan. Penyiraman di awal masa pertumbuhan, dilakukan 1–2 kali sehari, penyiraman

berikutnya dikurangi menjadi 2–3 kali seminggu tergantung dari cuaca. Tanah tidak boleh kekeringan atau terlalu basah (Susila 2006).

Penyiangan Gulma

Penyiangan gulma dilakukan pada saat penggemburan tanah dan pemupukan yaitu pada 2 dan 4 minggu setelah tanam agar unsur hara dapat termanfaatkan secara maksimal oleh tanaman (Susila 2006).

Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian dilakukan jika terdapat gejala atau serangan hama dan penyakit pada pertanaman seledri. Upaya pencegahan dilakukan dengan perlakuan bibit sebelum tanam, yaitu dengan merendam bibit dalam larutan pestisida dengan dosis 50 % dosis anjuran (Susila 2006). Pengendalian dilakukan dengan pemberian beberapa jenis insektisida dan fungisida dengan dosis anjuran pada setiap kemasan (Rukmana 1995).

Panen dan Pemasaran

Panen dilakukan saat umur tanaman 2–4 bulan setelah persemaian atau 1–3 bulan setelah tanam. Panen dilakukan dengan cara memetik batang 1–2 minggu sekali atau mencabut seluruh tanaman untuk seledri daun, sedangkan

untuk seledri potong dengan memotong tanaman pada pangkal batang secara periodik sampai pertumbuhan anakan berkurang, untuk jenis seledri umbi pemanenan dengan memetik daun-daunnya saja dan dilakukan secara periodik sampai tanaman kurang porduktif. Hasil panen diseleksi dengan cara membuang tangkai daun yang rusak atau terserang hama (Susila 2006). Sortasi dilakukan jika seledri akan dipasarkan di pasar swalayan atau untuk keperluan ekspor. Sortasi dilakukan berdasarkan ukuran dan jenis yang seragam dan sesuai dengan permintaan pasar (Anonim 2008).

Hama dan Penyakit Tanaman Seledri

Faktor hama dan penyakit hingga saat ini mendapat perhatian lebih pada usaha pertanaman seledri, karena hama dan penyakit dapat menurunkan nilai jual seledri sehingga serangan hama dan penyakit harus dicegah dan dikendalikan (Soewito 1991). Webb (2006) mengemukakan bahwa hama yang sering ditemukan pada pertanaman seledri di Florida, antara lain lalat pengorok daun, ulat grayak, ulat tanah, kutu daun, dan tungau, sedangkan (Raid dan Kucharek 2006) melaporkan bahwa penyakit yang sering ditemukan pada pertanaman seledri di Florida antara lain bercak daun, busuk akar merah jambu, mosaik, dan nematoda. Sementara itu, di Indonesia hama yang merusak pertanaman seledri yaitu ulat tanah, kutu daun, dan tungau, sedangkan penyakit yang sering ditemukan adalah bercak septoria, bercak cercospora, nematoda akar, dan hawar daun bakteri (Rukmana 1995). Secara umum dikutip dari beberapa sumber, hama yang menyerang pertanaman seledri (Tabel 1), sedangkan patogen yang menyerang seledri (Tabel 2).

Tabel 1 Hama pada tanaman seledri

Hama Ordo Famili Bagian yang diserang

Liriomyza huidobrensis Lepidoptera Agromyzidae Daun

Agrotis ipsilon Lepidoptera Noctuidae Batang, pucuk

Spodoptera exigua Lepidoptera Noctuidae Daun

Myzus persicae Hemiptera Aphididae Daun

Aphis gosypii Hemiptera Aphididae Daun

Tungau Acarina Tetranychidae Daun

Tabel 2 Penyakit pada tanaman seledri

Penyakit Patogen Bagian yang diserang

Bercak daun Septoria Septoria sp. Daun Bercak daun Cercospora Cercospora sp. Daun Hawar daun bakteri Pseudomonas apii Daun Busuk akar merah jambu Sclerotinia, sclerotiorum Akar Mosaik Celery Mosaic Virus Daun

Root knot nematode Meloidogyne spp Akar

Hama

Lalat Pengorok Daun Liriomyzahuidobrensis (Diptera: Agromyzidae)

Hama ini berasal dari Amerika Selatan dan Kalifornia. Hama ini tersebar di Eropa, Afrika, dan Asia. Persebarannya di Asia meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Srilanka, India, Pakistan, Laos, Cina dan Banglades (Rauf 2001). Di Indonesia L. huidobrensis tersebar di Jawa, Sumatera dan Sulawesi Selatan (Rauf 1995).

Imago berbentuk lalat yang berukuran sangat kecil yaitu 1,7–2,3 mm, secara umum berwarna hitam mengkilat dengan bagian tengah kepala, bagian samping toraks dan skutelum berwarna kuning (Rauf 2001). Lama hidup imago berkisar antara 6–18 hari. Betina meletakkan telur rata-rata 8–14 telur per hari dan diletakkan satu per satu pada permukaan daun (Parella 1987). Betina selama hidup dapat menghasilkan 50–300 butir telur. Larva berwarna putih kekuningan, terdapat 3 instar aktif dan larva instar 4 merupakan peralihan antara larva instar 3 dan pupa yang disebut prapupa. Larva yang baru keluar segera mengorok jaringan mesofil daun, dan larva selama stadianya tinggal dalam liang korokan. Korokan ini makin melebar dengan makin besarnya ukuran larva (Rauf 2001; Mau dan Kessing 2007). Puparium berwarna kuning keemasan hingga coklat kekuningan, berukuran 2,5 mm. Stadia pupa berlangsung selama 8–11 hari (Parella 1987).

Kerusakan pada daun seledri terjadi akibat aktivitas hidup hama. Daun yang terserang memperlihatkan gejala bintik-bintik putih akibat tusukan ovipositor imago betina saat peletakan telur, dan liang korokan akibat larva yang hidup di dalam jaringan daun dan memakan jaringan mesofil (Rauf 2001).

Pengendalian hama dapat dilakukan secara fisik atau mekanis, dengan pengambilan daun yang menunjukkan gejala korokan, lalu dimusnahkan, dan dengan menggunakan mulsa plastik warna perak (Ditlinhor 2008). Pengendalian secara hayati dapat dilakukan dengan pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid, selain itu penggunaan insektisida berbahan aktif siromazine dan abamektin diduga dapat membantu menekan populasi hama ini (Mau dan Kessing2007).

Ulat Tanah Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae)

Ulat tanah, A. ipsilon, termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Noctuidae (Borror 1996). Imago berupa ngengat berwarna coklat kelabu, yang memiliki sayap depan berwarna cokelat kelabu dengan bercak berbentuk ginjal di bagian tengah dan panjangnya mencapai 3–4,25 cm. Selain itu, terdapat 3 bercak hitam berbentuk biji dan garis melintang yang samar-samar. Sayap belakangnya pucat, dengan pantang mencapai 3,75–5 cm (Webb 2006). Hama ini meletakkan telur pada sisa-sisa tanaman, pangkal batang atau daun yang dekat dengan permukaan tanah. Telur bulat berwarna putih, tiap imago betina dapat menghasilkan telur hingga 1500 butir (Pracaya 2007). Larva berwarna cokelat tua sampai kehitaman, agak mengkilat, dan memiliki garis cokelat pada kedua sisi tubuhnya. Larva keluar dari telur setelah 3–6 hari. Larva aktif pada malam hari, memakan daun dan bagian batang tanaman muda. Pada siang hari, larva mencari perlindungan dengan membuat lubang dalam tanah. Larva telah berkembang sempurna saat umur 20–40 hari (Webb 2006). Larva menyerang daun atau pucuk sehingga tanaman layu karena dipotong (Rukmana 1995). Larva hama ini aktif pada musim panas, larva dapat memotong batang tanaman yang dekat dengan permukaan tanah, dan memakan bagian daun, serta menggerogoti bagian petiol (Webb 2006). Pupa berada dalam tanah yang lembab, berwarna cokelat tua, masa hidup satu generasi lebih kurang 5–6 minggu tergantung keadaan suhu saat itu (Pracaya 2007).

Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu menggunakan musuh alami, antara lain Apenteles rufricus, Tritaxys braueri dan

Cuphocera varia F (Hymenoptera: Braconidae). Pengendalian juga dapat dilakukan dengan menggunakan cendawan parasit, yaitu Metarrhizium yang menyebabkan kematian ulat tanah. Selain itu, dapat juga dilakukan pengendalian secara fisik dengan menggenangi lahan, lahan diberi mulsa lalu dibakar (Pracaya 2007). Pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida Indofuran 3G atau Hostathion (Rukmana 1995).

Ulat Grayak Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)

Ulat grayak, S. exigua termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Noctuidae (Borror 1996). Hama ini merupakan hama penting pada tanaman seledri dan menyerang tanaman budidaya lain seperti jagung, cabai, tomat, kentang, bawang, bunga matahari, jeruk, dan kacang-kacangan (Capinera 2005; Webb 2006; Mossler et al. 2007). Imago hama ini berupa ngengat dengan panjang sayap berkisar antara 25–30 mm. Sayap depan berwarna coklat tua dengan garis-garis yang kurang tegas dan bintik-bintik hitam. Sayap belakang berwarna keputihan dengan bagian tepi bergaris hitam. Ngengat betina mulai bertelur pada umur 2–10 hari. Telur berbentuk bulat sampai bulat panjang dan diletakkan secara berkelompok pada permukaan daun atau batang dan tertutup oleh bulu-bulu atau sisik dari induknya. Tiap kelompok telur maksimum terdapat 80 butir. Jumlah telur yang dihasilkan oleh seekor ngengat betina sekitar 500– 600 butir. Setelah 2 hari, telur menetas menjadi larva. Larva instar awal berwarna hijau dengan garis-garis hitam pada punggungnya. Larva instar akhir mempunyai beberapa variasi warna, yaitu hijau, coklat muda dan hitam kecoklatan. Stadium larva terdiri dari 5 instar. Instar pertama panjangnya sekitar 1,2–1,5 mm, sedangkan panjang instar kedua sampai instar terakhir antara 1,5–19 mm. Larva instar akhir, terdapat pada pangkal batang tanaman yang dekat dengan tanah (Mossler et al. 2007). Menjelang menjadi pupa, larva instar akhir merayap atau menjatuhkan diri ke tanah. Stadium larva berlangsung selama 8–10 hari. Pupa berwarna coklat muda dengan panjang 9–11 mm. Pupa berada di dalam tanah pada kedalaman ± 1 cm, juga dapat ditemukan pada pangkal batang, tempat yang terlindung seperti di bawah daun kering atau di bawah permukaan tanah. Pupa memerlukan waktu 5 hari untuk berkembang menjadi ngengat (Webb 2006).

Bagian tanaman yang terserang terutama daunnya, baik daun pada tanaman yang masih muda maupun tanaman yang sudah tua. Kerusakan pada tanaman seledri diakibatkan oleh aktivitas makan hama ini dan meninggalkan kotoran (feses) pada tanaman terserang (Webb 2006).

Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan melakukan rotasi tanaman yang dapat menghambat perkembangbiakan hama (Pracaya 2007). Penggunaan musuh alami seperti serangga predator (Vespidae), beberapa jenis parasitoid (Apenteles sp. dan Telenomous sp.), dan patogen (Se-NPV) serta pengendalian mekanik seperti pembersihan lahan secara rutin dari gulma dan penghancuran tanaman sisa pada lahan dapat menghambat infestasi telur hama ini (Webb 2006).

Kutu Daun Aphis spp (Hemiptera: Aphididae)

Aphis spp termasuk dalam ordo Hemiptera dan famili Aphididae (Borror 1996). Imago kutu daun dapat bersayap atau tidak bersayap. Kebanyakan kutu daun tidak bersayap. Bentuk kutu daun yang bersayap berperan dalam melakukan pemencaran jarak jauh. Perkembangbiakan kutu daun berlangsung secara partenogenetik dan vivipar. Nimfa mempunyai tungkai yang berkembang dengan baik (Kalshoven 1981). Aphis spp dapat berperan dalam menularkan penyakit pada tanaman, dan hal ini berkaitan dengan kebiasaan hama ini mengisap cairan dari tanaman sebagai makanannya. Di dataran rendah, perkembangbiakan

Aphis spp relatif tinggi terutama pada awal musim kemarau. Populasi kutu daun cenderung tinggi pada awal musim kering dan akan turun pada musim hujan (Kalshoven 1981). Aphis spp merupakan hama minor pada pertanaman seledri, tetapi kehadiran hama ini mendapat perhatian karena peranannya sebagai vektor virus (Mossler et al. 2007). Beberapa spesies penting Aphis spp pada pertanaman seledri di antaranya adalah A. gosypii dan Myzus persicae (Webb 2006).

Imago M. persicae Sulz (green peach aphid) atau kutu daun persik memiliki panjang tubuh sekitar 1–2 mm, berwarna hijau menyala dan berbentuk seperti buah pear (Radcliffe 2001). Tubercles berbentuk cekungan ke arah dalam dan merupakan ciri khas yang membedakan spesies kutu ini dengan yang lainnya. Sayap berbentuk tambalan berwarna hitam pada bagian belakang abdomen (Web 2006). Nimfa dan imago mempunyai sepasang tonjolan pada ujung abdomen yang disebut kornikel dengan bagian ujung berwarna hitam. Hidup secara berkelompok pada bagian bawah helaian daun atau pada pucuk tanaman. Nimfa terdiri atas 4 instar. Setelah 7–10 hari, nimfa akan berkembang menjadi

imago. Satu ekor imago betina dapat menghasilkan 40 ekor nimfa. Lama stadium tersebut tergantung pada suhu udara (Ditlinhor 2006).

A. gossypii Glov (melon aphid), imago berbentuk seperti telur jika dilihat dari atas, dengan ukuran panjang tubuh tidak lebih dari 1,5 mm. Warna sangat beragam dari kuning, orange, hijau kegelapan sampai hitam. Warna kornikel gelap dan kauda (bentuk seperti ekor kecil pada bagian ujung belakang tubuh) berwarna pucat atau kehitam-hitaman. Hama ini dapat bereproduksi secara cepat, satu generasi berlangsung 6–8 hari pada kondisi lingkungan dengan suhu sekitar 25 oC, dan 21 hari pada suhu 15 oC. Serangga dewasa dapat hidup sekitar 2–3 minggu. Nimfa berwarna kuning dan imago berwarna hijau kehitaman, dapat bersayap maupun tidak bersayap. Tubuhnya berukuran kecil ± 1–2,5 mm, tubuhnya lunak, berbentuk seperti buah pear, mobilitasnya rendah dan hidup secara berkoloni. Populasi hama ini bisa meningkat dengan cepat, ketika populasi hama mulai padat atau jika tanaman inang rusak, maka akan terbentuk kutu daun bersayap dan terbang mencari tanaman inang baru (Webb 2006).

Secara umum kutu daun menyerang permukaan daun seledri bagian bawah dan pucuk tanaman atau batang muda, sehingga mengakibatkan pucuk daun menguning dan kadang-kadang diikuti keriput daun (Rukmana 1995). Secara umum kutu daun merugikan karena mengurangi nutrisi jaringan tanaman dan menularkan virus. Selain itu, dapat menimbulkan kontaminasi tanaman dengan hadirnya embun madu sehingga dapat merendahkan harga jual tanaman seledri (Webb 2006).

Pengendalian dapat dilakukan secara kultur teknis, yaitu dengan menerapkan budidaya tanaman yang sehat. Pengendalian secara biologis dapat dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami seperti predator dari Famili Coccinellidae, Syrphidae, Chrysopidae dan Hemerobidae, parasitoid Aphelinus abdominalis, Ap. semiflafus, Ap. humilis, Aphidius gifuensis, Aph. urticae,

Aph. Matricariae, Diatriella rapae, dan Aphidoletes aphidimyza (Capinera 2005), juga penggunaan patogen seperti, Beauveria basiana, Cephalosporium lecanii,

juga dapat dikendalikan secara kimia menggunakan insektisida Monitor 200 KC dan Matador 25 EC (Pracaya 2007).

Tungau Tetranychus sp. (Acarina: Tetranychidae)

Tetranychus sp. termasuk ke dalam ordo Acarina. Tungau berukuran kurang dari 1 mm, warna tubuhnya kuning, coklat, kehijauan, atau merah tergantung dari jenis tungau, jenis makanan, atau stadia perkembangan. Tungau dalam penyebarannya dibantu oleh angin, manusia, binatang, alat-alat pertanian, benih dan lain-lain (Pracaya 2007).

Tubuh tungau imago terdiri dari propodosoma pada bagian interior dan hysterostema pada bagian posterior yang dipisahkan oleh sutura diantara tungkai kedua dan ketiga. Tungau mengalami metamorfosis dengan beberapa kali mengalami pergantian kulit. Siklus hidupnya berlangsung selama 7–14 hari, dan populasinya berkurang jika terjadi hujan lebat (Kalshoven 1981). Imago betina tungau berbentuk oval, berwarna merah tua dan memiliki bulu-bulu yang panjang dan menarik perhatian. Tungau jantan ukuran tubuhnya lebih kecil, lebih runcing dan mempunyai kaki yang relatif panjang dan geraknya lebih aktif daripada betina. Tungau dapat memperbanyak diri secara aseksual maupun partenogenesis (Oliver 1971). Imago betina tungau dapat menghasilkan 19–100 telur selama hidupnya (Webb 2006). Telur diletakkan di atas atau di bawah permukaan daun atau diletakkan secara bebas di dalam jaringan tanaman (Krantz 1978). Larva menetas setelah 16–19 hari, kemudian makan bagian epidermis daun. Setelah fase larva tungau mengalami fase istirahat, kemudian dilanjutkan dengan dua fase nimfa yang pada masing-masing fase memiliki fase istirahat (Webb 2006).

Serangan hama tungau pada tanaman seledri dimulai dengan bercak keperakan pada daun dan juga bintik kuning sampai coklat kemerahan pada permukaan daun. Pada intensitas serangan yang berat, kemungkinan dapat menyebabkan daun seledri rontok dan berguguran (Webb 2006). Menurut Rukmana (1995) serangan berat hama ini terjadi pada musim kemarau.

Pengendalian hama tungau dapat dilakukan dengan metode pengendalian menggunakan musuh alami, diantaranya tungau predator Phytoseiulus persimilis

dan P. macropilis (Acarina: Phytoseidae), beberapa jenis kumbang Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae), beberapa trips yaitu Scolothrips sexmaculatus (Thysanoptera: Thripidae). Selain itu, juga dapat dilakukan pengendalian kimiawi dengan akarisida, yaitu endosan, morosida, kelthan, mitigan, akarin, tedion v-18, galekron, gusathion, atau menggunakan insektisida Curacron 500 EC, Pegasus 500 SC, dan Agrimec 18 EC. Pengendalian juga dapat dilakukan secara mekanis, yaitu dengan membersihkan gulma di sekitar pertanaman sehingga dapat menekan populasi tungau (Pracaya 2007).

Parasitoid Liriomyza spp

Opius sp. (Hymenoptera: Braconidae)

Parasitoid ini bersifat endoparasit larva-pupa. Perkembangan parasitoid terjadi dalam pupa inang, selanjutnya imago parasitoid keluar dari pupa dan berada di luar tanaman. Tubuh imago berwarna hitam dengan ukuran tubuh hampir sama antara jantan dan betina, yaitu rata-rata 1,5 mm dan 1,49 mm. Antenanya panjang sekitar 18 ruas atau lebih, berwarna hitam dan tipis, serta panjangnya hampir sama dengan tubuhnya (Fisher et al. 2005).

Asecodes sp. (Hymenoptera: Eulophidae)

Parasitoid ini bersifat endoparasit larva, dengan ukuran tubuhnya relatif kecil <1 mm. Biasanya berwarna hitam mengkilap dengan warna punggung metalik hijau. Tungkai depan dan tengah berwarna kuning. Antena pendek antara 7-9 ruas, dengan ciri khas parasitoid ini pada sayap terdapat dua baris garis seperti rambut (Fisher et al. 2005).

Hemiptarsenus varicornis (Girault) (Hymenoptera: Eulophidae)

Parasitoid ini merupakan parasitoid yang bersifat ektoparasitoid. Tubuh imago berwarna coklat gelap atau biru hijau metalik. Ukuran tubuh bervariasi antara 1,30–2,16 mm untuk betina dan jantan 1,12–1,84 mm untuk jantan. Imago jantan dapat dibedakan dari betina dengan melihat antenanya yang bertipe

pectinose (berbentuk percabangan seperti sisir) dan betina memiliki antena yang panjang dan halus (Fisher et al. 2005).

Crysocharis sp. (Hymenoptera: Eulophidae)

Parasitoid ini bersifat endoparasit larva, dengan ciri tubuh menyerupai parasitoid Asecodes sp. perbedaannya terdapat pada ukuran tubuh yang lebih besar, berwarna hijau metalik atau kekuningan, warna punggung toraks lebih terang lebih terang dan ciri khas pada sayap depannya terdapat panjang urat marginal lebih panjang dari stigmal, serta bagian atas pronotum ada carina (Fisher

et al. 2005).

Neocrysocharis sp. (Hymenoptera: Eulophidae)

Parasitoid termasuk dalam jenis endoparasit larva, dengan ciri tubuh menyerupai parasaitoid Asecodes sp. dan Crysocharis sp., perbedaannya pada ukuran tubuh yang lebih besar dan ciri khas parasitoid ini pada sayap depan terdapat panjang urat marginalnya lebih pendek atau sama dengan stigmal, petiol tidak jelas. Femur tarsi bagian belakang terdapat warna bercak kehitaman (Fisher

et al. 2005).

Penyakit Bercak Daun Septoria (Septoriaapii)

Bercak daun septoria (late blight) adalah penyakit yang terpenting pada pertanaman seledri. Penyakit ini diketahui tersebar luas di seluruh dunia termasuk di Jawa (Semangun 2007). Penyakit ini dapat mengurangi kualitas maupun kuantiítas hasil. Penyebab penyakit adalah cendawan Septoria sp., yang terdiri

dari dua spesies yang berbeda yaitu S. apii (Br. & Cav.) Chester dan

S. apii–graveolentis Dorogin (Pracaya 2007).

Cendawan ini memiliki konidium panjang, lentur, hialin, dan mempunyai beberapa sekat, berukuran 22,5–58,5 x 1,5–5,0 µm. Tubuh buah berbentuk piknidium dengan garis tengah 73–147 µm, ostiol berukuran 1/3–1/2 garis tengah piknidium (Semangun 2007). Hifa dari S. apii Chester, bergaris tengah

1–5,5 µm, sedangkan hifa dari S. apii-graveolentis bergaris tengah 1,5–4,5 µm (Pracaya 2007).

Gejala serangan terdapat pada daun yang awalnya berupa bercak-bercak klorotik kecil, lalu menjadi bercak cokelat dan menyebabkan kematian jaringan tanaman. Bercak dimulai pada daun tua bagian bawah, kemudian menjalar ke daun bagian atas, beberapa bercak akan menyatu dapat mengakibatkan daun menjadi layu. Ukuran bercak S. apii Chester besar dengan garis tengah 1,5–1 mm. Bercak ini mempunyai batas yang jelas, bentuk ini disebut “bentuk-bercak besar” (large-spot form) (Semangun 2007). S. apii-graveolentis memiliki bercak kecil dengan garis tengah 0,5–3,5 mm. Bagian pinggir bercak berwarna kecoklatan sampai hitam atau kelabu. Tangkai daun tanaman juga terserang sehingga bercak meluas ke seluruh bagian tanaman (Pracaya 2007). Bercak ini disebut “bentuk bercak-kecil” (small-spot form) (Semangun 2007).

Cendawan ini dapat bertahan dari musim ke musim pada biji-biji dan pada sisa-sisa tanaman sakit. Cendawan dapat membentuk piknidium pada kulit biji. Penyakit dapat berkembang dalam cuaca yang basah dan suhu yang sejuk dengan tempratur antara 10–27oC (Raid dan Kucharek 2006). Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan tidak menanam terlalu rapat, pergiliran tanaman, menanam biji yang sudah disimpan selama 3 tahun dengan memberikan perlakuan air panas dengan suhu 48–49 °C selama 30 menit sebelum disimpan, membersihkan sisa-sisa tanaman agar tidak menjadi sumber inokulum untuk pertanaman berikutnya atau pertanaman disekitarnya. Penggunaan fungisida karbendazim, propineb, kaptafol, dan mankozeb (Semangun 2007).

Bercak Daun Cercospora (Cercospora apii Fres)

Bercak daun cercospora (early blight) adalah penyakit yang umum pada seledri, dan merupakan penyakit penting di samping bercak daun septoria (Semangun 2007). Penyakit dapat mulai timbul di persemaian, bercak daun ini sering menyerang seledri (Pracaya 2007).

Penyebab penyakit adalah cendawan Cercospora apii. Cendawan mempunyai konidium hialin, berbentuk gada terbalik atau berbentuk tabung,

langsing, bersekat 3–10 dan berukuran 50–80 x 4 µm. Konidiofor berwarna cokelat muda, agak bengkok, bersekat 1–2, dengan ukuran 40–60 x 4–5 µm (Semangun 2007).

Gejala penyakit mirip dengan gejala bercak septoria, yaitu bercak nekrotis berwarna keabu-abuan dan tidak memiliki titik-titik hitam. Gejala awal pada daun terdapat bercak bundar kecil berwarna coklat kekuningan kemudian bercak meluas (Semangun 2007). Cendawan ini menyerang semua daun pada berbagai umur, tetapi umumnya yang diserang hanya daun yang agak tua (Pracaya 2007).

Spora berkembang pada malam hari ketika suhu berkisar 14,4–30oC, dengan kelembaban relatif mendekati 100%. Spora disebarkan angin pada pagi hari saat kelembaban relatif meningkat (Mossler et al. 2007). Patogen bertahan pada sisa-sisa tanaman yang terdapat di tanah dan pada biji (Semangun 2007). Menurut Semangun 2007, intensitas penyakit selalu meningkat sampai minggu keempat setelah tanam. Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan tidak menanam terlalu rapat, pergiliran tanaman, dan menggunakan tanaman resisten (Pracaya 2007).

Hawar Bakteri (Pseudomonas apii Jagger)

Hawar bakteri (bacterial blight) termasuk salah satu dari tiga jenis penyakit yang paling merugikan selain bercak daun septoria dan bercak daun cercospora pada tanaman seledri, sampai sekarang penyakit ini kurang meluas di Indonesia (Semangun 2007).

Gejala berupa bercak daun bulat tidak teratur, garis tengah 5 mm, berwarna coklat karat. Gejala mirip dengan bercak daun septoria, bentuk bercak kecil-kecil, tetapi tidak memiliki titik-titik hitam, dan tembus cahaya serta tangkai daun jarang terinfeksi (Semangun 2007). Patogen penyakit ini adalah bakteri Pseudomonas apii Jagger. Bakteri berbentuk batang dengan satu sampai tiga bulu cambuk di ujung, termasuk kedalam golongan bakteri gram negatif, dan tidak membentuk spora (Sinaga 2003).

Bakteri dipencarkan oleh percikan-percikan air hujan, saluran irigasi, dan alat-alat pertanian. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara menanam varietas toleran (Mossler et al. 2007).

Busuk Akar Merah Jambu(Sclerotinia sclerotiorum Lib.)

Penyakit busuk akar merah jambu terjadi pada tanaman seledri berumur tua disebabkan oleh patogen cendawan S. sclerotium. Gejala yang tampak pada tanaman seledri terserang berupa layu mendadak dan robohnya tanaman di lahan. Jaringan tanaman dekat dengan permukaan tanah mengalami kebusukan sehingga menjadi lunak dan berair. Jaringan akar mengalami perubahan warna menjadi merah jambu dan terdapat fase istirahat cendawan berwarna hitam (sclerotia) serta miselium cendawan berwarna putih yang menutupi permukaan akar tanaman. Sclerotia memiliki beragam ukuran berkisar antara 3 mm–12 mm dengan bentuk yang tidak beraturan selain itu sclerotia juga dapat bertahan hidup selama beberapa tahun di lahan (Raid dan Kucharek 2006).

Pengendalian penyakit dengan mengairi lahan seledri selama musim panas di Florida terbukti sangat efektif mengendalikan penyakit ini. Pergantian tanaman dengan tanaman yang bukan inang patogen (contoh: jagung) mungkin efektif untuk memutus siklus hidup patogen. Penggunaan fungisida dapat dilakukan untuk pengendalian penyakit dengan cara mengaplikasikannya pada saat awal gejala penyakit muncul di tanaman (Raid dan Kucharek 2006).

Mosaik (Celery Mosaic Virus)

Celery Mosaic virus (CeMV), merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus pada tanaman seledri, CeMV pertama kali teridentifikasi di areal pertanaman seledri bagian Australia selatan (Traicevsksi dan Knoxfield 2000). Menurut Raid dan Kucharek (2006), penyebab penyakit mosaik pada tanaman seledri adalah

celery mosaic virus (CeMV). Virus ini menyebabkan gejala mosaik atau daun tanaman seledri menjadi belang, sama seperti gejala yang disebabkan cucumber mosaic virus (CMV). Tanaman terserang juga menunjukkan gejala kerdil, daun– daun tanaman terserang terlihat menyempit ukurannya dibandingkan dengan daun

normal, daun mengalami perubahan warna menjadi kuning sampai keperakan dan terkadang tepi daun mengriting ke arah atas. Gejala pada mulanya terlihat jelas pada bagian tanaman yang dekat dengan permukaan tanah (Latham dan Jones 2001).

Menurut Latham dan Jones (2001), CeMV menyebabkan penyakit hanya pada tanaman famili Umbelifera seperti seledri dan wortel serta gulma yang terdapat disekitar pertanaman. Kutu daun dan lalat pengorok daun umumnya merupakan vektor virus ini pada tanaman seledri, virus ditularkan melalui aktivitas makan pada daun (Raid dan Kucharek 2006). Kebanyakan vektor virus ini berupa kutu daun bersayap yang daya mobilitasnya tinggi di sekitar areal pertanaman, sehingga kondisi alam yang mendukung perkembangan aktivitas kutu ini sama dengan mendukung perkembangan penyakit. Selain disebarkan oleh serangga, alat-alat mekanik pertanian juga ikut berpengaruh dalam penyebaran virus ini (Traicevsksi dan Knoxfield 2000). Menurut Raid dan Kucharek (2006), pengendalian penyakit mosaik pada tanaman seledri dapat dilakukan dengan eradikasi gulma yang terdapat di sekitar saluran pengairan pada lahan tanam maupun lahan persemaian seledri.

Nematoda Puru Akar (Meloidogyne spp)

Penyakit puru akar nematoda merupakan penyakit yang diakibatkan oleh

Meloidogyne spp, yang merupakan nematoda akar yang paling banyak ditemukan pada tanaman seledri. Meloidogyne spp memiliki kisaran inang tanaman yang sangat luas, termasuk seluruh tanaman sayuran (Raid 2004).

Gejala penyakit ini pada tanaman seledri berupa kerdil, warna daun pucat kekuningan, tanaman layu, dan berkurangnya hasil panen. Gejala yang tampak diatas permukaan tanah merupakan dampak dari serangan nematoda pada akar. Pada bagian akar tanaman nematoda melakukan aktivitas makan dan tinggal dalam jaringan tanaman, sehingga akar seledri tampak berbintil-bintil atau timbulnya galls. Galls (puru) memiliki variasi ukuran tergantung pada banyaknya populasi nematoda yang terdapat dalam puru tersebut. Tingkat keparahan serangan penyakit nematoda puru akar tergantung pada beberapa faktor

diantaranya kepadatan populasi di dalam tanah, kondisi lingkungan, dan umur dari tanaman (Mossler et al. 2007).

Pengendalian nematoda puru akar, dapat dilakukan dengan pengendalian mekanik yaitu mengendalikan populasi gulma pada lahan, penyiangan lahan secara teratur dapat mengurangi aktivitas infeksi nematoda karena mampu mengurangi tanaman inang nematoda. Pengendalian secara genetik dapat dilakukan dengan cara menanam varietas tahan nematoda atau varietas toleran nematoda pada lahan (Mossler et al. 2007).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di pertanaman seledri milik petani setempat yang berlokasi di Kampung Buniaga (Buniaga Sawah Lega, Buniaga Legok, dan Buniaga Nangeuk), Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Identifikasi serangga dilakukan di Laboratorium Ekologi Serangga dan Laboratorium Biosistematika Serangga, sedangkan identifikasi patogen dilakukan di Laboratorium Nematologi Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dari Maret 2008 sampai Juli 2008.

Metode Penelitian

Penentuan Lahan Pengamatan dan Contoh Petak Tanaman

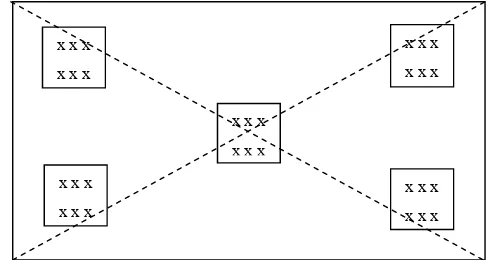

Pengamatan dilakukan pada delapan lahan pertanaman seledri yang ditentukan secara acak berdasarkan proporsi jumlah lahan pada setiap dusun di Kampung Buniaga. Lahan pengamatan terdiri dari dua lahan di Dusun Buniaga Nangeuk, empat lahan di Dusun Buniaga Sawah Lega, dan dua lahan di Dusun Buniaga Legok. Pada setiap lahan diamati lima petak contoh yang ditentukan secara diagonal, yaitu satu petak di perpotongan garis-garis diagonal dan empat petak lainnya terletak di dekat ujung-ujung diagonal petak contoh. Pada masing-masing petak contoh diamati enam rumpun tanaman contoh, sehingga jumlah tanaman contoh yang diamati pada tiap lahan sebanyak 30 rumpun (Gambar 2).

Gambar 2 Pola penempatan petak contoh dalam satu lahan pertanaman seledri

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

Wawancara dengan Petani

Wawancara bertujuan untuk mengetahui tindakan budidaya, cara pengendalian hama penyakit dan mengetahui masalah utama hama dan penyakit yang sangat mengganggu. Responden sebanyak 15 orang, terdiri dari petani yang lahannya diamati dan petani sekitarnya yang memiliki lahan seledri. Wawancara dilakukan secara langsung pada lahan seledri saat pengamatan.

Pengamatan Hama

Pengamatan hama dilakukan secara langsung pada tajuk setiap tanaman contoh, dengan mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah populasi hama serta gejala serangan pada tiap tanaman contoh. Untuk hama yang tidak dapat diidentifikasi ditempat, dilakukan hama ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam botol yang berisi alkohol 70% atau kantung plastik untuk diidentifikasi di Laboratorium Ekologi dan Laboratorium Biosistematika Serangga Departemen Proteksi Tanaman. Nilai rata-rata dan standar error populasi hama dan intensitas serangan dihitung dengan menggunakan program MINITAB 14. Persentase intensitas kerusakan oleh hama pada lahan pertanaman dihitung menggunakan rumus :

KH = n/N x 100 % KH = kerusakan oleh hama

n = jumlah anak daun yang terserang dalam satu tanaman N = jumlah anak daun dalam satu tanaman

Penentuan Tingkat Parasitisasi Liriomyza sp.

Tingkat Parasitisasi = ∑ IP

∑ IL + ∑ IP

x 100%

contoh dimasukkan kedalam gelas plastik yang telah dialasi dengan kertas tisu untuk menjaga kelembabannya, selanjutnya diinkubasi selama empat minggu. Jumlah puparium dan imago hama, serta imago parasitoid yang keluar pada saat pengamatan dihitung dan dicatat, kemudian dilakukan proses identifikasi terhadap imago Liriomyza sp. dan parasitoid yang muncul. Setelah itu dilakukan penghitungan terhadap tingkat parasitisasi tanpa memperhitungkan pupa aborsi dengan menggunakan rumus:

Selain itu, juga dilakukan penghitungan terhadap tingkat parasitisasi dengan memperhitungkan jumlah pupa aborsi, menggunakan rumus:

∑ IP = jumlah imago parasitoid yang muncul

∑ IL = jumlah imago Liriomyza sp. yang muncul

∑ PA = jumlah pupa Liriomyza sp. aborsi

Pengamatan Penyakit

Pengamatan penyakit dilakukan dengan cara langsung gejala yang terdapat pada tanaman contoh. Sebagian contoh tanaman sakit yang bergejala diamati di laboratorium untuk diidentifikasi. Gejala penyakit pada setiap tanaman contoh dihitung untuk mengetahui persentase intensitas dan insidensi penyakit. Insidensi penyakit (disease incidence) merupakan proporsi tanaman yang terserang dalam suatu populasi tanaman tertentu, tanpa memperhitungkan berat atau ringannya tingkat serangan (Sinaga 2003). Nilai rata-rata dan standar error persentase insidensi dan intensitas penyakit dihitung dengan menggunakan program MINITAB 14. Persentase kejadian penyakit dihitung dengan rumus:

∑ IP

∑ IL + ∑ IP + ∑ PA x 100% Tingkat Parasitisasi =

KP = n/N x 100% KP = insidensi penyakit

n = jumlah tanaman yang terserang

N = jumlah seluruh tanaman contoh yang diamati

Selain itu dihitung juga intensitas penyakit berdasarkan persentase gejala serangan yang teramati di lapangan, yang dihitung dengan rumus:

n1 + n2 + n3 +...+ ni

N IP = intensitas penyakit

ni = persentase gejala serangan dalam satu tanaman contoh ke-i N = jumlah tanaman contoh yang diamati

Pengamatan Nematoda

Sampel tanah diambil menggunakan bor tanah sedalam 10–15 cm di sekitar rumpun tanaman yang diamati, kemudian dibawa ke Laboratorium Nematologi untuk dilakukan ekstraksi dan identifikasi terhadap nematoda. Nematoda diekstraksi dari contoh tanah dengan menggunakan metode sentrifugasi.

Sampel tanah dicampur dan diaduk rata, kemudian diambil sebanyak 100 cm3 dan dimasukkan ke dalam ember plastik I, ditambahkan air dengan menggunakan selang (sambil mengaduk) sampai volumenya mencapai bibir ember, kemudian didiamkan selama 30 detik agar tanah mengendap dan nematoda melayang dalam air, setelah itu dituang ke dalam ember plastik II dengan menggunakan saringan biasa dan didiamkan selama 30 detik. Kemudian dari ember plastik II dituangkan di atas saringan bertumpuk 200 mesh dibagian atas dan 400 mesh di bagian bawah dengan posisi saringan agak miring. Hal ini dilakukan agar air dari ember tersebut tidak tumpah sehingga partikel tanah dan nematoda yang tertinggal pada saringan 400 mesh dapat dituangkan ke dalam tabung sentrifuse dengan menyemprotkan air dari belakang saringan, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 1700 rpm selama 5 menit. Supernatan dalam tabung dibuang setelah sentrifugasi sedangkan endapan yang terdiri dari partikel

IP =

tanah dan nematoda disuspensikan dalam larutan gula 40%, kemudian endapan tanah dan nematoda yang telah dicampur dengan larutan gula disentrifugasi kembali selama 1 menit. Setelah itu supernatan hasil sentrifugasi disaring dengan menggunakan saringan 400 mesh sedangkan endapan tanah dibuang. Nematoda yang tertahan dalam saringan dipindahkan ke dalam botol film (yang telah diberi label) menggunakan corong, kemudian siap untuk dihitung dan diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Wilayah Desa Ciherang

Desa Ciherang merupakan salah satu dari dua puluh enam desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. Wilayah Desa Ciherang sebagian besar berupa daerah berbukit-bukit dan sebagian merupakan dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 1100 meter diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 769 ha. Curah hujan rata-rata 225 mm/tahun, dengan suhu udara rata-rata 22 °C. Sebelah utara dan barat berbatasan dengan Desa Cipendawa, sedangkan sebelah selatan dan timur berberbatasan dengan Desa Ciputri. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah sebagai petani dan buruh tani. Sebagian besar wilayah desa merupakan lahan pertanaman sayuran dengan komoditas di antaranya kubis, caisin, selada air, seledri, timun, wortel, terong, kacang panjang, dan jenis tanaman sayuran dataran tinggi lainnya (Sumber: Data Monografi Desa dan Kelurahan Ciherang 2008).

Karakteristik Petani dan Usaha Tani

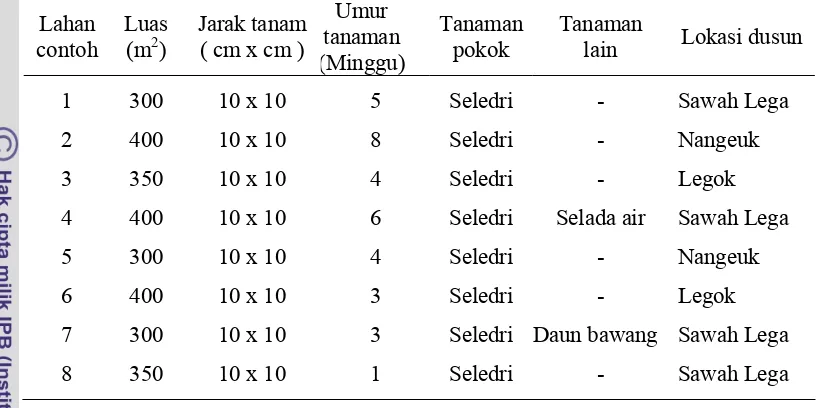

Tabel 3 Karakterisitik lahan pertanaman contoh

lain Lokasi dusun

1

Setelah proses pemanenan seledri, lahan yang ada diratakan lalu digenangi dengan air selama seminggu. Menurut petani setempat hal ini bertujuan untuk menghilangkan hama dan mengembalikan kondisi tanah dalam keadaan semula. Pengolahan tanah dilakukan dengan membentuk bedengan-bedengan dengan tinggi antara 30–40 cm dan lebar antara 100–120 cm, dengan jarak antar bedengan adalah 30–40 cm yang berupa parit. Panjang bedengan biasanya sama panjangnya dengan lahan. Bedengan yang telah terbentuk lalu diberi kapur kalsit atau dolomit dengan dosis 0,5 kg/m2 dan pupuk kandang dengan dosis 2,5 kg/m2. Pemberian kapur ditujukan untuk menjaga keseimbangan pH tanah. Lahan yang selesai diolah dibiarkan terbuka selama satu minggu jika musim kemarau, dan ketika musim hujan dilakukan penutupan lahan dengan menggunakan jerami agar kandungan pupuk dan kapur tidak terkikis air hujan.

Persemaian

sebagai tempat persemaian. Waktu persemaian berkisar antara 1,5–2 bulan, setelah benih tumbuh menjadi bibit dengan 3–4 helai daun tanaman dipindahkan ke lahan pertanaman. Varietas benih seledri yang umum digunakan oleh petani di Desa Ciherang adalah Bamby dan Amigo. Varietas Amigo merupakan varietas yang paling banyak ditanam petani karena jumlah anakan dan daunnya lebih banyak dibandingkan dengan varietas lainnya, serta cocok dengan keadaan lingkungan setempat dan umur panen yang singkat ± 50 hari.

Penanaman

Jarak tanam yang digunakan adalah 10 cm x 10 cm. Satu lubang tanam ditanami 1–2 bibit seledri. Pemberian naungan plastik banyak dilakukan oleh petani setempat pada bedengan lahan, agar bibit yang ditanam tidak rusak terkena siraman air hujan, petisida yang diberikan tidak mudah tercuci air hujan, dan terlindung dari penyakit busuk. Pertanaman seledri umumnya membutuhkan sinar matahari yang cukup dan tidak tahan air hujan (Soewito 1991).

Penyulaman

Penyulaman dilakukan petani jika ada bibit yang tidak tumbuh dalam jangka waktu 2 minggu. Menurut Rukmana (1995), penyulaman yang terlambat dapat menyebabkan tanaman kalah bersaing dengan tanaman yang tumbuh terlebih dahulu. Keadaan di lapangan pada saat pengamatan, menunjukkan petani jarang sekali melakukan penyulaman. Secara umum semua bibit yang ditanam tumbuh dengan baik.

Pemupukan

dan TSP 15 g/m2. Pemberian pupuk dengan dosis yang sama dilakukan lagi saat usia tanaman mencapai 4 MST. Menurut Susila (2006), untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan pupuk oleh tanaman seledri, sebaiknya pupuk diberikan sebanyak 3 kali selama masa tanam, yaitu 1 kali pupuk dasar pada saat tanam, dan 2 kali pemberian pupuk alternatif yaitu pada saat tanaman berusia 2 MST dan 4 MST.

Pengairan dan Penyiraman

Pengairan dilakukan dengan cara menggenangi parit antar bedengan,

sepanjang musim tanam. Menurut Soewito (1991) keadaan tanah lahan pertanaman seledri tidak boleh dalam keadaan terlalu kering atau terlalu basah, karena hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu. Penyiraman dilakukan seminggu 3 kali. Proses penyiraman dilakukan dengan menggunakan air yang tergenang pada parit antara bedengan kemudian disiramkan pada tanaman secukupnya hingga tanaman terlihat basah. Menurut Rukmana (1995), pada awal masa pertumbuhan, pengairan perlu dilakukan 1–2 kali sehari, sedangkan pengairan berikutnya dikurangi menjadi 2–3 kali seminggu tergantung dari keadaan cuaca.

Penyiangan Gulma

Penyiangan dilakukan secara manual terhadap gulma selama masa pertanaman. Penyiangan dilakukan 1–2 kali sampai panen, tetapi jika dianggap perlu pengendalian dilakukan ketika gulma sudah banyak. Menurut Susila (2006) penyiangan gulma sebaiknya dilakukan secara bersamaan pada saat penggemburan dan pemupukan yaitu pada saat 2 MST dan 4 MST agar unsur hara dapat termanfaatkan secara maksimal oleh tanaman.

Pengendalian Hama dan Penyakit

merupakan pengendalian yang rutin dilakukan oleh semua petani seledri setempat. Aplikasi pestisida dilakukan 1–2 kali seminggu pada saat tanam sampai menjelang panen. Pada saat menjelang panen (kira-kira 5–6 MST), aplikasi pestisida ditingkatkan menjadi 2–3 kali seminggu. Pada saat 8 MST lahan tidak diaplikasikan insektisida. Menurut Soewito (1991) frekuensi aplikasi pestisida juga bisa meningkat apabila serangan hama dan penyakit pada lahan pertanaman seledri dirasa berat atau merugikan. Pestisida yang digunakan antara lain Orthene 75 SP, Curacron 500 EC, Agrimec 18 EC, Decis 2,5 EC, Dursban 20 EC (Insektisida), Antracol 70 WP, Score 250 EC, Revus 250 SC, Amistar 250 SC, Bion – M 1/48 WP, dan Dithane M-45 80 WP (Fungisida). Aplikasi pestisida pada lahan diberikan dengan cara mencampur Curacron, Antracol dan Decis dengan dosis masing-masing 1 tutup, 1 sendok, dan 1 tutup/15 liter air. Selain itu beberapa komposisi campuran lainnya adalah Agrimec, Score, Antracol, dan Dithanedengan menambahkan Tenaxsebagai bahan perekat.

Panen dan Pemasaran

Panen dilakukan ketika tanaman berumur 2–4 bulan setelah tanam tergantung keadaan harga. Pada keadaan tertentu bila harga tinggi petani memanen lebih awal, tetapi jika harga rendah maka petani memanen di waktu akhir. Pada saat penelitian berlangsung harga seledri di tingkat petani mencapai Rp. 5000/kg dan merupakan harga yang tergolong cukup tinggi. Hasil panen tanaman seledri petani setempat dapat mencapai rata-rata 15–18 kwintal/lahan. Pemasaran hasil panen dilakukan melalui dua cara, menjual ke pasar tradisional secara langsung atau menjual seledri pada saat masih di lahan dengan sistem borongan.

Hama dan Penyakit pada Tanaman Seledri

Pada saat pengamatan di lapangan, terdapat beberapa jenis hama dan penyakit yang ditemukan. Hama yang ditemukan adalah lalat pengorok daun

ulat grayak Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae), sedangkan penyakit yang ditemukan adalah bercak daun septoria (Septoria apii) dan bercak daun cercospora(Cercospora apii).

Hama Pada Tanaman Seledri

Lalat pengorok daun. Dari hasil pengamatan diketahui spesies lalat

pengorok daun yang menyerang pertanaman seledri adalah

Liriomyza huidobrensis Blanc. (Diptera: Agromyzidae). Imago L. huidobrensis

ditemukan pada beberapa petak lahan contoh, biasanya imago berada pada permukaan atas daun pada bagian tengah tanaman seledri (Gambar 3). Secara umum tubuh imago berwarna hitam mengkilap, dengan bagian tengah kepala, bagian samping toraks, dan skutelum berwarna kuning (Rauf 2001).

Gambar 3 Imago L. huidobrensis (Diptera: Agromyzidae)

Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah imago yang hinggap di tanaman. Populasi imago L. huidobrensis ditemukan pada beberapa tanaman contoh dengan jumlah yang bervariasi, bahkan ada beberapa tanaman contoh yang

tidak terdapat populasi imago hama ini. Rata-rata populasi imago

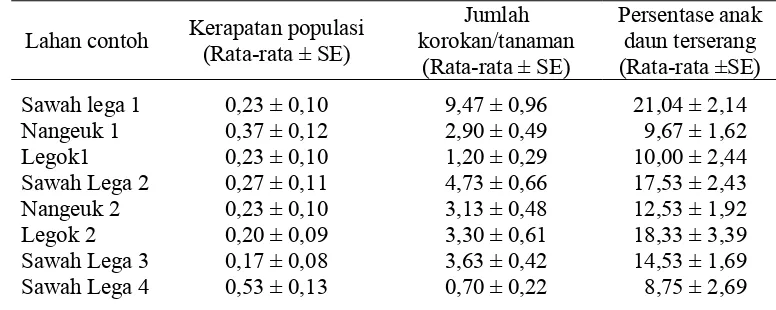

L. huidobrensis tertinggi terdapat pada lahan contoh Sawah Lega 4 yaitu 0,53 ekor/tanaman, sedangkan populasi imago terendah pada lahan contoh Sawah Lega 3 yaitu 0,17 ekor/tanaman. Populasi imago L. huidobrensis pada lahan contoh lain relatif tidak terlalu berbeda (Tabel 4).

Meskipun imago L. huidobrensis tidak terlalu banyak ditemukan di lapangan, namun gejala yang ditimbulkan hama ini hampir ditemukan pada keseluruhan tanaman pada petak lahan contoh yang diamati. Gejala berupa korokan berwarna putih yang terdapat pada permukaan daun tanaman (Gambar 4). Gejala ini sudah mulai timbul pada lahan yang tanamannya berusia 1 MST.

Gambar 4 Gejala korokan L. huidobrensis pada tanaman seledri

Semakin tinggi usia tanaman maka gejala korokan di tanaman seledri akan semakin banyak dan lebih lebar. Gejala korokan akan semakin melebar dengan semakin besarnya ukuran larva (Rauf 2001). Rata-rata persentase anak daun

terserang tertinggi pada lahan contoh Sawah Lega 1 mencapai 21,04% per tanaman, sedangkan persentase terendah pada lahan contoh Sawah Lega 4

budidaya setempat tentang pengendalian gulma yang terbatas dan jarak lahan yang berdekatan dengan tanaman sayuran lainnya, menyebabkan tanaman inang hama ini selalu tersedia di lapangan. Hal ini dikarenakan L. huidobrensisbersifat polifag dan menyerang tanaman kentang, tomat, cabai, kacang-kacangan,

mentimun, wortel, selada dan berbagai jenis gulma (Rauf 2001).

Tabel 4 Rata-rata kerapatan populasi (ekor/tanaman) dan intensitas serangan

L. huidobrensis

Lahan contoh Kerapatan populasi (Rata-rata ± SE)

Lalat Pengorok Daun dan Parasitoidnya

Pengumpulan daun contoh yang memperhatikan gejala korokan dilakukan pada delapan lokasi pertanaman seledri di daerah Buniaga Ciherang. Dari 350 helai anak daun yang dikoleksi, didapatkan sebanyak 56 ekor lalat yang semuanya adalah spesies L. huidobrensis (Gambar 5). Hama L. huidobrensis merupakan hama yang bersifat polifag, hama ini memiliki inang yang sangat luas menyerang lebih dari 20 famili tanaman inang yang salah satunya adalah famili Umbelliferae (Rauf 2001).

Gambar 5 Imago L. huidobrensis

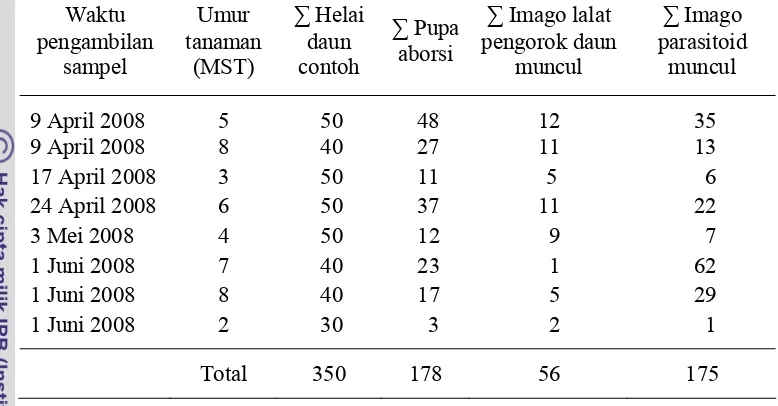

Tabel 5 Hasil inkubasi daun seledri yang terserang lalat pengorok daun

Dari tabel 5 diketahui bahwa jumlah total imago parasitoid yang muncul mencapai 175 ekor, jumlah pupa aborsi 178, dan imago lalat pengorok daun yang muncul mencapai 56 ekor. Hal ini mununjukan hasil penghitungan tingkat parasitisasi yang tidak memperhitungkan pupa aborsi adalah sebesar 75,76%, sedangkan untuk nilai tingkat parasitisasi yang memperhitungkan jumlah pupa aborsi mencapai 42,79%. Tingkat parasitisasi yang tinggi pada lokasi penguimpulan contoh daun seledri menunjukkan potensi parasitoid untuk digunakan dalam pengendalian hayati hama pengorok daun. Namun menurut Johnson (1987) tingkat keberhasilan pengendalian lalat pengorok daun oleh parasitoid di lapangan sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti aplikasi pestisida, keragaman tanaman inang, dan pola budidaya. Aplikasi pestisida secara terus menerus dapat mengakibatkan kematian parasitoid di lapangan, sehingga keberhasilan parasitoid dalam pengendalian hayati menjadi kecil. Ketersediaan tanaman inang yang beragam bagi parasitoid dapat mempengaruhi populasi parasitoid semakin berlimpah. Penggunaan jarak tanam yang tepat, pengendalian gulma, dan penekanan aplikasi pestisida dapat mengurangi kemungkinan terbunuhnya parasitoid sehingga populasi parasitoid di lapangan tetap seimbang.

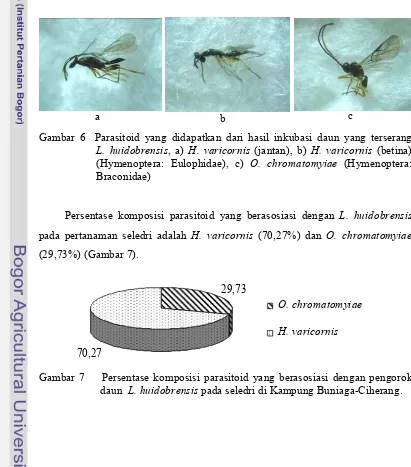

Hasil identifikasi imago parasitoid yang muncul dari inkubasi daun bergejala korokan, menunjukkan terdapat dua spesies parasitoid yaitu

Hemiptarsenus varicornis (Hymenoptera: Eulophidae), dan Opius chromatomyiae

(Hymenoptera: Braconidae) (Gambar 6). Ciri khas dari parasitoid H. varicornis

tubuh imago berwarna coklat gelap atau biru-hijau metalik, ukuran tubuh bervariasi antara 1,2–2,16 mm dan imago jantan memiliki tipe antena pektinose (berbentuk percabangan seperti sisir) sedangkan imago betinanya memiliki antena yang panjang dan halus. Ciri khas dari parasitoid O.chromatomyiae tubuh imago berwarna hitam, ukuran tubuh rata-rata 1,49–1,5 mm dan memiliki antena yang panjangnya hampir sama dengan tubuhnya (Fisher et al. 2005).

Gambar 6 Parasitoid yang didapatkan dari hasil inkubasi daun yang terserang

L. huidobrensis, a) H. varicornis (jantan), b) H. varicornis (betina) (Hymenoptera: Eulophidae), c) O. chromatomyiae (Hymenoptera: Braconidae)

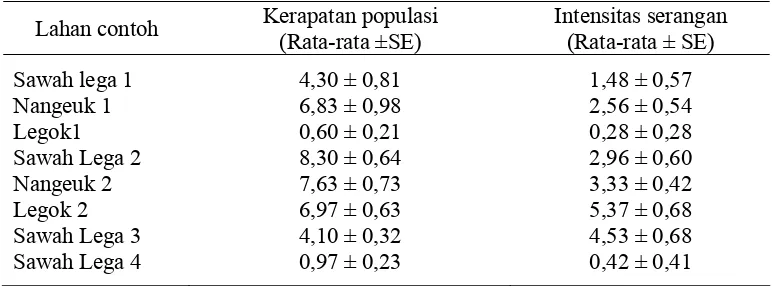

Persentase komposisi parasitoid yang berasosiasi dengan L. huidobrensis

pada pertanaman seledri adalah H. varicornis (70,27%) dan O. chromatomyiae

(29,73%) (Gambar 7).

Gambar 7 Persentase komposisi parasitoid yang berasosiasi dengan pengorok daun L. huidobrensis pada seledri di Kampung Buniaga-Ciherang.

a b c

29,73

70,27

O.chromatomyiae

H.varicornis

Lebih berlimpahnya H. varicornis karena jenis parasitoid ini merupakan salah satu parasitoid yang dominan ditemukan pada berbagai ketinggian tempat di Indonesia (Hidrayani 2002). Sedangkan keberadaan O. chromatomyiae sebagai parasitoid L. huidobrensis telah banyak ditemukan pada pertanaman kacang kapri yang ditanam di daerah dataran tinggi (Gultom 2005). Banyaknya jumlah imago parasitoid H. varicornis dan O. chromatomyiae yang muncul, menunjukkan potensi kedua jenis parasitoid ini untuk dapat digunakan dalam tindakan pengendalian hayati hama L. huidobrensis pada pertanaman seledri.

Trips. Trips yang ditemukan berukuran sangat kecil sekitar 1 mm, berwarna coklat kehitaman, dengan abdomen seperti kerucut dan berwarna gelap. Trips ditemukan diantara tangkai daun dan pada permukaan bawah daun (Gambar 8). Hasil identifikasi dengan menggunakan program identifikasi LUCID: Pest Thrips of The World (Moritz et al. 2004), menunjukan bahwa trips yang ditemukan merupakan spesies Thrips parvispinus Karny. (Thysanoptera: Thripidae). Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan jumlah populasi hama trips merupakan hama yang terdapat pada hampir seluruh pertanaman lahan contoh. Populasi trips tertinggi terdapat pada lahan Sawah lega 2 sebanyak 8,30 ekor/tanaman, sedangkan populasi hama terendah terdapat pada Lahan Legok 1 sebanyak 0,60 ekor/tanaman ( Tabel 6).

Gejala serangan hama trips pada tanaman seledri diduga berupa bercak berwarna putih seperti keperakan pada permukaan bawah daun (Gambar 9). Hal ini dikarenakan gejala seperti itu selalu ada ketika imago hama ini ditemukan pada permukaan bawah daun. Menurut Kalshoven (1981) serangan T. parvispinus, dicirikan dengan bercak berwarna keperakan dekat dengan tulang daun. Rata-rata populasi trips yang tinggi di lapangan, belum menimbulkan kerusakan yang begitu berarti. Hail ini ditunjukkan dengan luas serangan trips pada masing-masing lahan contoh yang relatif rendah berkisar antara 0,28% –5,37% (Tabel 5).

Tabel 6 Rata-rata kerapatan populasi (ekor/tanaman) dan intensitas serangan

T. parvispinus (%)

Lahan contoh Kerapatan populasi (Rata-rata ±SE)

Jumlah populasi trips yang tinggi pada setiap tanaman seledri yang diamati disebabkan karena tanaman seledri merupakan salah satu tanaman inang alternatif dari trips. Menurut Sutrisna et al. (2005) tingkat serangan trips pada tanaman kentang menurun sebesar 44%, ketika tanaman kentang ditanam secara tumpang sari dengan seledri. Luas serangan trips yang rendah di lapangan lebih disebabkan oleh pengaruh musim, karena serangan trips pada tanaman akan meningkat ketika terjadi musim kering (Kalshoven 1981). Namun pada saat pengamatan serangan trips tetap terlihat karena penggunaan plastik pada lahan untuk melindungi tanaman dari hujan, sehingga trips tetap ada.