PERANAN KOMODITAS KARET TERHADAP

PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TESIS

Oleh

ALI SAHBANA

087003002/PWD

S

E K O L A H

P A

S C

A S A R JA

NA

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERANAN KOMODITAS KARET TERHADAP

PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

ALI SAHBANA

087003002/PWD

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ridhoNyalah

tesis yang berjudul “PERANAN KOMODITAS KARET TERHADAP

PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN MANDAILING

NATAL”, ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Sekolah Pascasarjana Program

Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD) Universitas

Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa

hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pembimbing:

Bapak Prof. Ir. Zulkifli Nasution, MSc, Ph.D (Ketua), Bapak Kasyful Mahalli, SE

M.Si (Anggota), dan Bapak Drs. HB. Tarmizi SU (Anggota).

Demikian juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B. MSc., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Prof. Bachtiar Hassan Miraza dan Bapak Kasyful Mahalli, SE, M.Si.,

selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah

dan Perdesaan (PWD) Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Ir. Rahmanta, MS, Bapak Ir. Agus Purwoko, MSi dan Drs. Rujiman,

MA., selaku Dosen Pembanding.

4. Kepada seluruh dosen dan pegawai di Program Studi Perencanaan

Pembangunan.

5. Ayahanda Sahaban Nasution dan Ibunda Nurhayani Nasution atas semua

6. Kepada seluruh staff pegawai dinas perkebunan Kabupaten Mandailing Natal,

khususnya Abangda Muhammad Yasir, yang telah membantu penulis dalam

penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan

rendah hati penulis menerima saran dan kritik membangun dari semua pihak demi

kesempurnaan tulisan ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini memberi arti dan manfaat.

Medan, Pebruari 2010

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Ali Sahbana, dilahirkan pada tanggal 22 Desember 1984 di Hutasiantar, Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, sebagai anak Pertama dari empat bersaudara, dari Ayahanda Sahaban Nasution dan (alm) Ibunda Sangkot Lubis.

Pendidikan formal penulis, dimulai dari Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar Negeri 142574 selesai pada Tahun 1997, Sekolah Menengah Pertama pada MTS-MI Panyabungan selesai pada Tahun 2000, Sekolah Menengah Atas pada SMU I Panyabungan selesai pada Tahun 2003, Pendidikan S-1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara selesai pada Tahun 2007.

ABSTRACT

Ali Sahbana, "Role of Rubber as a Commodity in the Regional Economic Development of Mandailing Natal District ", under the supervision of Prof Ir. Zulkifli Nasution, MSc, PhD (Chair), Kasyful Mahalli, SE, MSi (Member), and Drs. HB. Tarmizi, SU (Member).

Rubber is one of the plantation commodities in Indonesia. This commodity has been known and cultured for a relatively longer than the other plantation commodities. In the early period of rubber culturing, Indonesia used to be the first rubber producing country in the world before being replaced by Malaysia which began to culture rubber some time after Indonesia did. The Province of Sumatera Utara is known as one of the natural rubber exporters which exports the rubber produced in various districts. Mandailing Natal District is one of the rubber producing districts whose latex production kept increasing from 2004 to 2008.

The purposes of this study were to examine the influence of work capital, man power, and land area on rubber production and to analyze the role of rubber as a commodity in the regional economic development of Mandailing Natal District.

The research method used in this study was multiple linear regression method. The data for this study were primary data obtained from the rubber smallholders in Mandailing Natal District and secondary data obtained from related institutions.

The result of study showed that work capital, man power, and land area had an influence on rubber production in Mandailing Natal District. Rubber produced by the smallholders canpush output increase and input demand that it can play its role in increasing income, increasing job opportunity, and pushing the regional economic growth of Mandailing Natal District.

This study recommends that the District Government of Mandailing Natal 1) needs to make a policy to increase the response and ability the farmers (smallholders) in developing their rubber plantations through the provision of work capital and the regulation of rubber trade system that can benefit the farmers, 2)needs to improve the rubber processing technology to increase the efficiency that more output (latex) can be produced from the input (rubber) that the farmers have a bargaining power to obtain the biggest economic benefit and are able to compete, and 3) needs to do further research on rubber and its by-products through rubber industry.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL... viii

DAFTAR GAMBAR... ix

DAFTAR LAMPIRAN... xi

BAB I. PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 7

1.3. Tujuan Penelitian ... 7

1.4. Manfaat Penelitian ... 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA... 9

2.1 Karet ... 9

2.2. Teori Produksi ... 11

2.3. Modal... 17

2.4. Tenaga Kerja... 18

2.5. Luas Lahan ... 22

2.6. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat... 25

2.7. Konsep Pembangunan Wilayah... 27

2.8. Pembangunan Ekonomi Wilayah ... 31

2.9. Penelitian Terdahulu... 32

2.10. Kerangka Pikir Penelitian ... 38

2.11. Hipotesis Penelitian ... 40

BAB III. METODE PENELITIAN... 41

3.1. Lokasi Penelitian... 41

3.2. Jenis dan Sumber Data ... 41

3.3. Populasi dan Sampel ... 42

3.4. Metode Analisis Data ... 43

3.5. Definisi Variabel Operasional... 45

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN... 46

4.1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Mandailing Natal ... 46

4.2. Deskripsi Sektor Pertanian Mandailing Natal... 48

4.3. Kinerja Pengembangan Komoditi Karet... 50

4.3.2. Luas Komoditi Karet... 52

4.4. Karakteristik Responden... 52

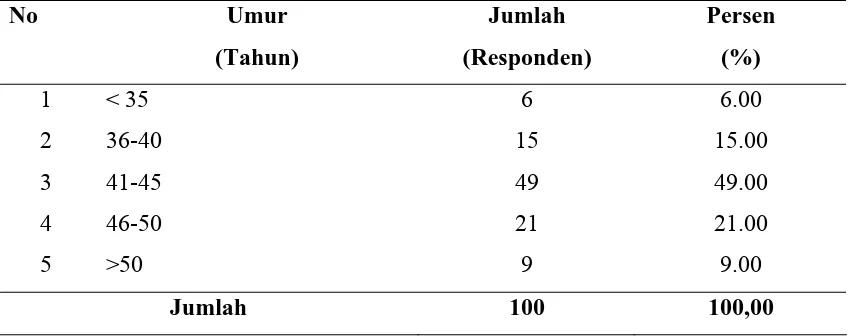

4.4.1. Umur ... 52

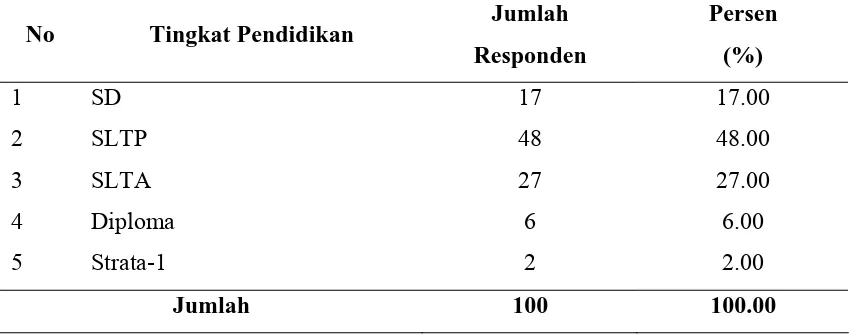

4.4.2. Tingkat Pendidikan ... 53

4.4.3. Pekerjaan ... 54

4.4.4. Lama Bermukim... 55

4.4.5. Lama Berkebun Karet ... 56

4.5. Sumber Modal ... 57

4.6. Modal... 58

4.7. Tenaga kerja ... 59

4.8. Produksi Karet ... 60

4.9. Luas Lahan ... 60

4.10. Faktor yang mempengaruhi Produksi Karet di Kabupaten Mandailing Natal ... 61

4.11. Peranan Komoditas Karet Terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Mandailing Natal ... 66

BABV. KESIMPULAN DAN SARAN... 75

5.1. Kesimpulan ... 75

5.2. Saran ... 75

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

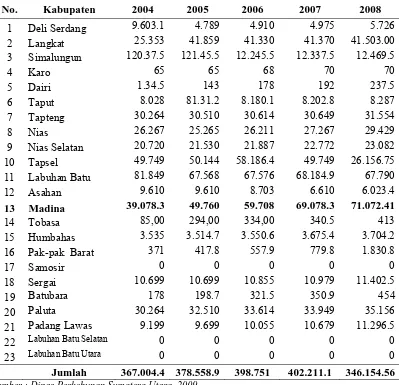

1.1 Luas Penanaman TM dan TBM / Ha Perkebunan Karet Rakyat

Menurut Kabupaten di Sumatera Utara 2004-2008 ... 5

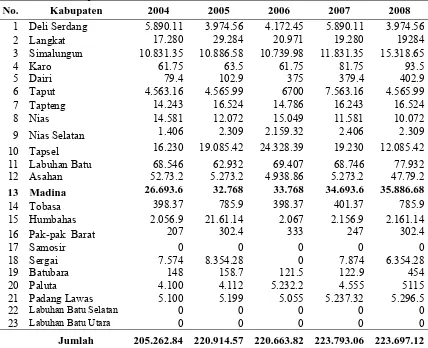

1.2. Perkembangan Produksi / Ton Perkebunan Karet Rakyat Menurut Kabupaten di Sumatera Utara 2004-2008 ... 6

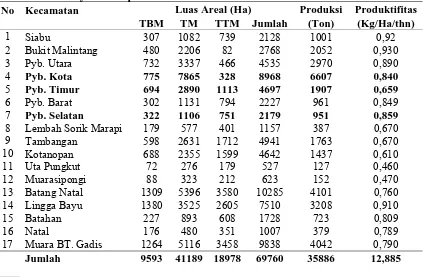

2.1. Daftar Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Rakyat Kabupaten Madina Tahun 2008 ... 10

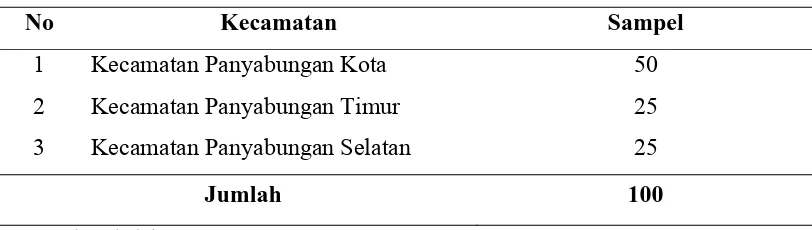

3.1 Jumlah Sampel ... 43

4.1. Penyerapan Tenaga Kerja Keluarga Dari Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2008 ... 49

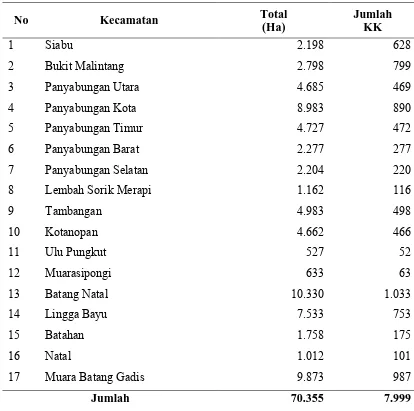

4.2. Lokasi Sentra Produksi, Luas Baku Lahan, dan Kapasitas Produksi Komoditi Karet di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2008 ... 51

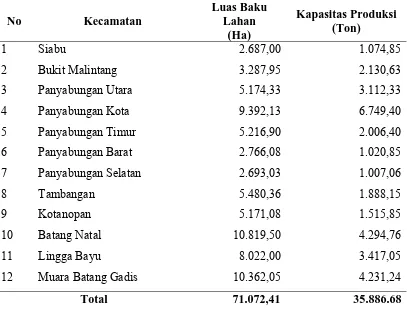

4.3. Luas Komoditi Karet di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2004 - 2008... 52

4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Umur ... 53

4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan... 54

4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan ... 55

4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bermukim ... 55

4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Berkebun Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal ... 56

4.9. Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Modal Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal ... 57

4.10. Distribusi Responden Berdasarkan Besarnya Modal Awal Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal ... 58

Digunakan Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal... 59

4.12. Distribusi Responden Berdasarkan Produksi Perkebunan Karet Rakyat

di Kabupaten Mandailing Natal ... 60

4.13. Distribusi Responden Berdasarkan Luas Lahan Perkebunan Karet

Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal... 61

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1 Kuesioner Penelitian ... 82

2 Tabulasi Data ... 84

3 Hasil Uji Regresi ... 87

4 Dokumentasi Penelitian ... 88

5 Peta Kabupaten Mandailing Natal ... 91

ABSTRACT

Ali Sahbana, "Role of Rubber as a Commodity in the Regional Economic Development of Mandailing Natal District ", under the supervision of Prof Ir. Zulkifli Nasution, MSc, PhD (Chair), Kasyful Mahalli, SE, MSi (Member), and Drs. HB. Tarmizi, SU (Member).

Rubber is one of the plantation commodities in Indonesia. This commodity has been known and cultured for a relatively longer than the other plantation commodities. In the early period of rubber culturing, Indonesia used to be the first rubber producing country in the world before being replaced by Malaysia which began to culture rubber some time after Indonesia did. The Province of Sumatera Utara is known as one of the natural rubber exporters which exports the rubber produced in various districts. Mandailing Natal District is one of the rubber producing districts whose latex production kept increasing from 2004 to 2008.

The purposes of this study were to examine the influence of work capital, man power, and land area on rubber production and to analyze the role of rubber as a commodity in the regional economic development of Mandailing Natal District.

The research method used in this study was multiple linear regression method. The data for this study were primary data obtained from the rubber smallholders in Mandailing Natal District and secondary data obtained from related institutions.

The result of study showed that work capital, man power, and land area had an influence on rubber production in Mandailing Natal District. Rubber produced by the smallholders canpush output increase and input demand that it can play its role in increasing income, increasing job opportunity, and pushing the regional economic growth of Mandailing Natal District.

This study recommends that the District Government of Mandailing Natal 1) needs to make a policy to increase the response and ability the farmers (smallholders) in developing their rubber plantations through the provision of work capital and the regulation of rubber trade system that can benefit the farmers, 2)needs to improve the rubber processing technology to increase the efficiency that more output (latex) can be produced from the input (rubber) that the farmers have a bargaining power to obtain the biggest economic benefit and are able to compete, and 3) needs to do further research on rubber and its by-products through rubber industry.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia yang berada pada ekosistem tropis memiliki iklim tropis (wilayah

dengan ketinggian di bawah 500 meter dari permukaan laut), iklim sub tropis (dataran

tinggi) dan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang terkaya di dunia. Dengan

kondisi yang demikian hampir semua produk hayati yang ada didunia dapat

dihasilkan di Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan komparatif (comparative

advantage) pada produk-produk hayati (Saragih, 1999).

Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia. Komoditas

ini sudah dikenal dan dibudidayakan dalam kurun waktu yang relatif lebih lama

daripada komoditas perkebunan lainnya. Sayangnya, posisi Indonesia yang pada awal

pembudidayaan` karet merupakan penghasil karet utama dunia sudah digantikan oleh

Malaysia, yang sebenarnya masih belum lama dalam hal membudidayakan karet

(Siregar, 1995). Luas areal tanaman karet di Indonesia pada tahun 2006 adalah seluas

3,31 juta Ha dengan produksi nasional karet sebesar 2,27 juta Ton karet kering (KK)

dengan produksi terbanyak berasal dari Sumatera (Deptan, 2006). Sumatera Utara

adalah dikenal sebagai salah satu pengekspor karet alam. Karet alam ini berasal dari

berbagai daerah di Sumatera Utara, salah satu diantaranya adalah Kabupaten

Kabupaten Mandailing Natal mempunyai luas daerah 662.070 ha atau 9,23

persen dari wilayah propinsi Sumatera Utara. Ditinjau dari potensi lahan, Kabupaten

Mandailing Natal memiliki potensi yang sangat luas untuk pengembangan tanaman

perkebunan yang terdiri dari tanah milik swasta maupun tanah rakyat. Luas areal

tanaman perkebunan di Kabupaten Mandailing Natal 111.778,5 Ha yang terdiri dari

Perkebunan Rakyat seluas 96.280,2 Ha dan Perkebunan swasta 15.498,3 Ha,

sehingga pertambahan luas areal selama tahun anggaran 2008 adalah 3.432,77 atau

3,16 persen. Untuk itu luas tanaman perkebunan di kabupaten Mandailing Natal

sebanyak 16,88 persen dari total luas perkebunan Kabupaten Mandailing Natal

(Dinas Perkebunan Madina, 2009). Subsektor perkebunan merupakan subsektor

pertanian yang secara tradisional merupakan salah satu penghasil devisa negara.

Sebagian besar tanaman tersebut merupakan usaha perkebunan rakyat, sedangkan

sisanya diusahakan oleh perkebunan besar baik milik pemerintah maupun milik

swasta (Soetrisno L,1999).

Perkebunan dapat diartikan berdasarkan fungsi pengelolaan. Jenis tanaman

dan produk yang dihasilkan. Berdasarkan fungsi, perkebunan diartikan sebagai usaha

untuk menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, devisa negara dan

pemeliharaan Sumber Daya Alam. Berdasarkan pengelolaan dapat dibagi menjadi

perkebunan rakyat, perkebunan besar milik negara atau swasta, perkebunan

perusahaan inti rakyat dan perkebunan unit pelaksanaan proyek

Produksi karet alam sangat penting dikembangkan karena memiliki beberapa

keunggulan dibandingkan dengan komoditas lainnya, yaitu : dapat tumbuh pada

berbagai kondisi dan jenis lahan, serta masih mampu dipanen hasilnya meskipun pada

tanah yang tidak subur, mampu membentuk ekologi hutan yang pada umumnya

terdapat pada daerah lahan kering beriklim basah, sehingga karet cukup baik

menanggulangi lahan kritis, dapat memberikan pendapatan harian bagi petani yang

mengusahakannya, memiliki prospek harga yang cukup baik karena kebutuhan karet

dunia semakin meningkat (Deptan, 2006).

Perkebunan rakyat dicirikan oleh produksi yang rendah, keadaan kebun yang

kurang terawat, serta rendahnya pendapatan petani. Rendahnya produktivitas

perkebunan karet rakyat juga disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki oleh

petani, sehingga petani tidak mampu untuk menggunakan teknik-teknik budidaya

yang sesuai dengan syarat-syarat tekhnis yang diperlukan. Dan rendahnya produksi

tanaman karet juga disebabkan oleh usia pohon karet yang sudah sangat tua

(Deptan, 2003).

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia masih memerlukan

usaha ke arah peningkatan produksi. Salah satu faktor teknis yang perlu

dipertimbangkan adalah rendahnya mutu penyadapan. Kenyataan ini tidak hanya

terjadi pada areal pertanaman karet rakyat, tetapi juga di perkebunan-perkebunan

besar milik pemerintah. Padahal sifat perlakuan teknis penyadapan karet berkaitan

pohon. Pada sisi lain, perkembangan sistem panen tanaman karet yang dilakukan

melalui pelukaan kulit pohon sudah berkembang pesat.

Di Indonesia tampaknya usaha menetapkan penyadapan karet yang benar

masih memerlukan waktu lagi, karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa

penyadapan tanaman karet kita belum sepenuhnya mengikuti pedoman baku.

Kenyataan menunjukkan betapa banyak areal pertanaman karet yang mutu

penyadapannya sangat memprihatinkan. Dengan demikian, selain produksinya rendah

juga umur pohon layak sadap menjadi semakin singkat. Dengan kata lain,

penyadapan tanaman karet di Indonesia merupakan prioritas utama agar pangsa pasar

dan pelestarian produksi dapat diantisipasi (Siregar, 1995).

Perdagangan karet alam memiliki rantai tataniaga yang panjang. Begitu

banyak pihak yang berperan dan ikut menentukan sejak lateks keluar dari kebun

hingga diterima oleh konsumen (pabrik pengolahan). Kejadian-kejadian di dalam

negeri produsen karet seperti sistem politik yang berubah bias ikut berpengaruh.

Jumlah produksi dari beberapa Negara dan jumlah permintaan yang naik atau turun,

perubahan kebijaksanaan stok Negara pembeli, situasi politik Internasional, kondisi

industri yang menggunakan karet sebagai bahan baku, persaingan dengan karet

sintetis, perkembangan situasi moneter internasional, dan perkembangan ekonomi

secara keseluruhan ikut berperan pula. Untuk melihat luas penanaman karet rakyat di

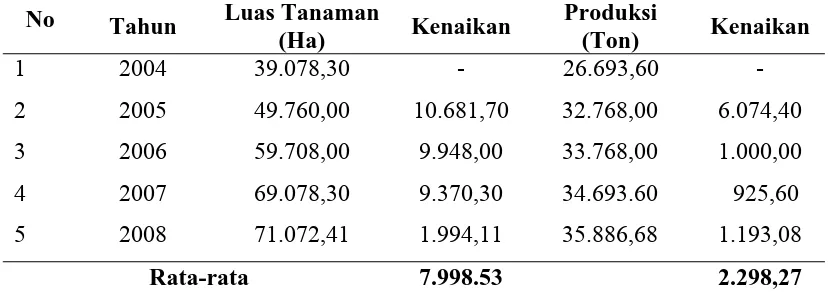

Tabel 1.1. Luas Penanaman TM dan TBM / Ha Perkebunan Karet Rakyat Menurut Kabupaten di Sumatera Utara 2004-2008

No. Kabupaten 2004 2005 2006 2007 2008

1 Deli Serdang 9.603.1 4.789 4.910 4.975 5.726 2 Langkat 25.353 41.859 41.330 41.370 41.503.00 3 Simalungun 120.37.5 121.45.5 12.245.5 12.337.5 12.469.5

4 Karo 65 65 68 70 70

5 Dairi 1.34.5 143 178 192 237.5

6 Taput 8.028 81.31.2 8.180.1 8.202.8 8.287 7 Tapteng 30.264 30.510 30.614 30.649 31.554 8 Nias 26.267 25.265 26.211 27.267 29.429 9 Nias Selatan 20.720 21.530 21.887 22.772 23.082 10 Tapsel 49.749 50.144 58.186.4 49.749 26.156.75 11 Labuhan Batu 81.849 67.568 67.576 68.184.9 67.790 12 Asahan 9.610 9.610 8.703 6.610 6.023.4

13 Madina 39.078.3 49.760 59.708 69.078.3 71.072.41

14 Tobasa 85,00 294,00 334,00 340.5 413 15 Humbahas 3.535 3.514.7 3.550.6 3.675.4 3.704.2 16 Pak-pak Barat 371 417.8 557.9 779.8 1.830.8

17 Samosir 0 0 0 0 0

18 Sergai 10.699 10.699 10.855 10.979 11.402.5

19 Batubara 178 198.7 321.5 350.9 454

20 Paluta 30.264 32.510 33.614 33.949 35.156 21 Padang Lawas 9.199 9.699 10.055 10.679 11.296.5

22 Labuhan Batu Selatan 0 0 0 0 0

23 Labuhan Batu Utara 0 0 0 0 0

Jumlah 367.004.4 378.558.9 398.751 402.211.1 346.154.56 Sumber : Dinas Perkebunan Sumatera Utara, 2009.

Dari Tabel 1.1. diatas luas penanaman karet di Kabupaten Madina dari tahun

2004 sampai dengan tahun 2008 terus mengalami pertambahan di mana pertambahan

luas lahan tertinggi pada tahun 2005 sebesar 27,33% dan terendah pada tahun 2008

sebesar 2,89% dan sampai dengan tahun 2008 luas lahan karet rakyat sebesar

Untuk melihat produksi karet rakyat menurut kabupaten di Sumatera Utara

dapat di lihat pada Tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2. Perkembangan Produksi / Ton Perkebunan Karet Rakyat Menurut Kabupaten di Sumatera Utara 2004-2008

No. Kabupaten 2004 2005 2006 2007 2008

1 Deli Serdang 5.890.11 3.974.56 4.172.45 5.890.11 3.974.56 2 Langkat 17.280 29.284 20.971 19.280 19284 3 Simalungun 10.831.35 10.886.58 10.739.98 11.831.35 15.318.65

4 Karo 61.75 63.5 61.75 81.75 93.5

5 Dairi 79.4 102.9 375 379.4 402.9

6 Taput 4.563.16 4.565.99 6700 7.563.16 4.565.99 7 Tapteng 14.243 16.524 14.786 16.243 16.524 8 Nias 14.581 12.072 15.049 11.581 10.072

9 Nias Selatan 1.406 2.309 2.159.32 2.406 2.309

10 Tapsel 16.230 19.085.42 24.328.39 19.230 12.085.42 11 Labuhan Batu 68.546 62.932 69.407 68.746 77.932 12 Asahan 52.73.2 5.273.2 4.938.86 5.273.2 47.79.2

13 Madina 26.693.6 32.768 33.768 34.693.6 35.886.68

14 Tobasa 398.37 785.9 398.37 401.37 785.9 15 Humbahas 2.056.9 21.61.14 2.067 2.156.9 2.161.14 16 Pak-pak Barat 207 302.4 333 247 302.4

17 Samosir 0 0 0 0 0

18 Sergai 7.574 8.354.28 0 7.874 6.354.28

19 Batubara 148 158.7 121.5 122.9 454

20 Paluta 4.100 4.112 5.232.2 4.555 5115

21 Padang Lawas 5.100 5.199 5.055 5.237.32 5.296.5

22 Labuhan Batu Selatan 0 0 0 0 0

23 Labuhan Batu Utara 0 0 0 0 0

Jumlah 205.262.84 220.914.57 220.663.82 223.793.06 223.697.12

Sumber : Dinas Perkebunan Sumatera Utara,2009.

Dari Tabel 1.2. diatas perkembangan produksi karet di Kabupaten Madina

dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 terus mengalami peningkatan di mana

kenaikan produksi tertinggi pada tahun 2005 sebesar 22,76% dan terendah pada tahun

2007 sebesar 2,74% dan pada tahun 2008 produksi karet rakyat sebesar 35.886.68

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan

menganalisis pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Mandailing Natal melalui

sub sektor perkebunan dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul

“Peranan Komoditas Karet Terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah Di

Kabupaten Mandailing Natal”

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh modal, tenaga kerja dan luas lahan terhadap produksi

karet di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Bagaimanakah peranan komoditas karet terhadap pengembangan wilayah di

Kabupaten Mandailing Natal.

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat

ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaruh modal, tenaga kerja dan luas lahan terhadap

produksi karet di kabupaten Mandailing Natal.

2. Untuk mengkaji peranan komoditas karet terhadap pengembangan wilayah di

20

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi petani karet tentang pengaruh modal, tenaga

kerja dan luas lahan terhadap produksi karet di Kabupaten Mandailing Natal

2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah ataupun lembaga lainnya untuk

menentukan strategi usahatani dan tataniaga, dalam usaha meningkatkan

produksi karet dan pendapatan petani.

3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang

berhubungan dengan penelitian.

4. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh modal dan

tenaga kerja terhadap produksi karet di Kabupaten Mandailing Natal.

5. Sebagai bahan pendukung untuk kegiatan penelitian yang sejenis atau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karet

Karet alam merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting, baik untuk

lingkup internasional dan teristimewa bagi Indonesia. Di Indonesia karet merupakan

salah satu hasil pertanian terkemuka karena banyak menunjang perekonomian negara.

Hasil devisa yang diperoleh dari karet cukup besar bahkan Indonesia pernah

menguasai produksi karet dunia dengan melibas negara-negara lain dan negara asal

tanaman karet sendiri (Soetedjo R, 1979). Tanaman karet mulai dikenal di Indonesia

sejak 1876. Henry A. Wickham memasukkan beberapa biji karet ke kebun percobaan

pertanian di Bogor, dan kemudian disusul pemasukan bibit-bibit karet berikutnya

tahun 1890, 1896, dan 1898. Walaupun demikian, memerlukan waktu yang cukup

lama untuk membudidayakan tanaman ini

Mula-mula karet berkembang pesat di Malaysia dan Ceylon. Di Indonesia

perkebunan besar karet baru di mulai di Sumatera pada tahun 1902 dan di Jawa

1906. sejak saat itulah perkebunan karet mengalami perluasan yang cepat walaupun

terjadi pula masa suram. Disamping berkembangnya perkebunan besar yang

diusahakan oleh para pengusaha perkebunan, berkembang pula

perkebunan-perkebunan karet yang diusahakan oleh rakyat (petani karet) terutama di luar Jawa,

yang masih banyak tanah ladang yang mudah di jadikan perkebunan-perkebunan

besar karet dapat memperbaiki kembali perkebunannya. Pada tahun 1941, perkebunan

perkebunan besar mencapai produksi 300.000 ton. Dewasa ini, karet merupakan

bahan baku yang mengahasilkan lebih dari 50.000 jenis barang. Dari produksi karet

alam, 46 % digunakan untuk pembuatan ban dan selebihnya untuk karet busa, sepatu

dan dan beribu-ribu jenis barang lainnya ( Setyamidjaja, D,. 1993 ).

Untuk melihat luas areal, produksi dari produktifitas perkebunan karet rakyat

di Kabupaten Madina dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1 Daftar Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Rakyat Kabupaten Madina Tahun 2008

Luas Areal (Ha) Produksi Produktifitas No Kecamatan

TBM TM TTM Jumlah (Ton) (Kg/Ha/thn)

1 Siabu 307 1082 739 2128 1001 0,92

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Madina

Ket : TBM = Tanaman Belum Menghasilkan TM = Tanaman Menghasilkan TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan

Tanaman karet, Hevea brasiliensis Muell. Agr, adalah anggota famili

banyak getah susu. Tanaman karet mengalami gugur daun sekali setahun pada musim

kemarau, di Sumatera Utara terjadi pada bulan Februari-Maret. Setelah gugur daun,

terbentuk bunga bila tanaman karet telah berumur 5-7 tahun, tergantung pada tinggi

tempat di atas permukaan laut. Masa produktif tanaman karet adalah 25-30 tahun

(Sianturi, 2001).

Tanaman karet adalah tanaman daerah tropis. Daerah yang cocok untuk

tanaman karet adalah pada zone antara 15 LS dan 15 LU, curah hujan yang cocok

tidak kurang dari 2000 mm. Optimal 2500-4000 mm/tahun. Tanaman karet tumbuh

optimal di dataran rendah, yaitu pada ketinggian 200 m dpl sampai 600 m dpl dengan

suhu 25-35 C (Setyamidjaja, D, 1993).

2.2. Teori Produksi

Biaya kesempatan adalah nilai sumber daya dalam penggunaan yang terbaik.

Biaya kesempatan perlu dipertimbangkan dalam mengukur seluruh biaya produksi.

Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang berbentuk

kas, sedangkan biaya implisit adalah biaya dikeluarkan dalam proses produksi dalam

bentuk nonkas. Keuntungan ekonomi adalah penerimaan dikurangi semua biaya,

tercakup di dalamnya pengembalian normal untuk manajemen dan modal. Biaya

marjinal adalah perubahan biaya total yang berkaitan dengan perubahan satu unit

output. Sedangkan, biaya inkremental dapat diartikan sebagai tambahan biaya total

Fungsi biaya rata-rata atau unit-1 kadang-kadang lebih berguna dari fungsi

biaya total dalam pengambilan keputusan suatu usaha di sektor pertanian. Fungsi

biaya rata-rata dapat diperoleh dengan membagi fungsi biaya total yang relevan

dengan output. Biaya marjinal adalah perubahan biaya total yang berkaitan dengan

perubahan output (output). Fungsi biaya marjinal berpotongan dengan fungsi biaya

total rata-rata dan fungsi biaya variabel rata-rata di titik minimum ke dua fungsi

tersebut.

Fungsi biaya rata-rata jangka panjang akan:

(a) Menurun, apabila skala pengembalian dalam produksi adalah meningkat,

(b) Konstan, apabila skala pengembalian dalam produksi adalah konstan, dan

(c) Meningkat, apabila skala pengembalian dalam produksi adalah menurun.

Fungsi biaya rata-rata jangka panjang adalah merupakan kurva amplop dari

sejumlah kurva biaya rata-rata jangka pendek. Pada tingkat output yang hasilnya di

spesifikasi tingkat keuntungan ekonomi diperoleh dengan membagi keuntungan

ditambah biaya tetap total dengan kontribusi keuntungan.

Analisis titik impas adalah spesial pada kasus analisis keuntungan di mana

keuntungan diharuskan sama dengan nol. Suatu usaha dapat dikatakan tinggi tingkat

pengungkitannya apabila biaya tetap adalah relatif lebih besar (tinggi) dari pada biaya

variabel. Pada umumnya, penggunaan analisis pengungkitan operasi menyatakan

secara tidak langsung tingginya tingkat risiko keuntungan sepanjang waktu. Dalam

arti kata, peningkatan nilai pengungkitan operasi menyatakan lebih bervariasinya

Menurut Kay (dalam Prayitno, 1986), faktor produksi tenaga kerja terdiri dari

dua unsur yaitu jumlah dan kualitas. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan dapat

dipenuhi dari tenaga kerja keluarga yang tersedia maupun dari luar keluarga.

Sedangkan kualitas yang mencirikan produktivitas tenaga kerja tergantung dari

keterampilan, kondisi fisik, pengalaman dan latihan.

Dalam kasus petani miskin, rendahnya produktivitas tenaga kerja erat

kaitannya dengan kualitas manusianya itu sendiri. Tingkat pendidikan yang rendah,

kekurangan gizi, dan keterbatasan-keterbatasan yang lain merupakan penyebab

rendahnya produktivitas tenaga kerja, lambatnya adopsi teknologi baru, kurangnya

kreatifitas dan rasionalisasi berusaha.

Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang

bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu

hasil pertanian. Modal usahatani terdiri dari modal tetap dan modal kerja untuk

pembelian input variabel yang digunakan dalam proses produksi. Selain tanah, modal

merupakan faktor produksi yang langka bagi petani miskin. Oleh karena itu, rumah

tangga golongan ini diduga hanya mampu mengerjakan jenis-jenis pekerjaan yang

mengandalkan tenaga dan atau sedikit modal.

Petani adalah pemimpin atau manager dalam usahataninya yang mengatur

organisasi produksi secara keseluruhan. Ia memutuskan berapa banyak pupuk yang

dibeli dan digunakan, berapa kali tanah dibajak dan diratakan, berapa kali rumput

disamping tenaga kerja dari keluarga sendiri. Berkaitan dengan itu, maka tingkat

keterampilan petani mempunyai peranan yang sangat penting. Keterampilan

manajemen dari petani dapat diukur dari tingkat pendidikan atau latihan yang pernah

diperoleh.

Keempat faktor produksi tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain

dalam mempengaruhi produksi dan pendapatan petani. Untuk menganalisis pengaruh

faktor produksi tersebut terhadap produksi dan pendapatan petani miskin dapat

digunakan fungsi produksi.

Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan

hubungan antara tingkat output dan tingkat/kombinasi penggunaan input-input.

Analisis dan estimasi hubungan tersebut dikenal sebagai Analisis Fungsi Produksi.

Analisis Fungsi produksi yang paling umum digunakan dalam bidang

pertanian dan lebih dikenal dibandingkan dengan fungsi lainnya. adalah fungsi

produksi Cobb-Douglas. Keunggulan fungsi ini adalah pangkat dari fungsi atau

koefisien βi (i = 1,2 …n) merupakan elastisitas produksi (Ep) yang dapat digunakan

secara langsung dan penjumlahan dari koefisien tersebut dapat menduga bentuk skala

usaha (return to scale) atau tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi.

Dengan skala usaha akan dapat diketahui apakah kegiatan suatu usaha tani yang

diteliti dapat mengikuti kaidah increasing, constant atau decreasing return to scale.

Untuk menduga skala usaha atau tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor

produksi dapat digunakan elastisitas produksi. Elastisitas produksi didefinisikan

pendugaan parameter dengan menggunakan model Cobb-Douglas adalah merupakan

elastisitas produksi.

Dalam analisis fungsi produksi, hubungan output dan input biasanya

ditunjukkan dalam bentuk hubungan fungsi sebagai berikut :

Q = f (X1, X2, X3, … Xn)

i Keterangan:

Q = tingkat output/produksi (dependent variable)

X1, X2, X3, … Xn = Faktor produksi atau input (independent variable).

Dari fungsi produksi tersebut dapat dirobah kedalam beberapa bentuk atau

model matematik. Dalam fungsi produksi pertanian pada umumnya hubungan antara

output dan input menunjukkan hubungan yang non linier. Salah satu bentuk fungsi

produksi sederhana yang sering digunakan dalam analisis fungsi produksi pertanian

adalah bentuk fungsi produksi eksponensial yang biasa ditulis :

Q = b0. X1b1. X2b2…. Xnbn.

Q = produksi

X1, X2, … Xn = Faktor produksi

b1, b2, … bn = Koefisien elastisitas produksi

Menurut Hayami-Ruttan (dalam Prayitno, 1986), fungsi eksponensial dapat

dirobah menjadi fungsi produksi linier “ double log “ dengan transformasi logaritma

sebagai berikut :

Keistimewaan bentuk fungsi produksi ini karena mudah interpretasinya yaitu

koefisien dari fungsi produksi sekaligus menunjukkan elastisitas produksi dari faktor

produksi yang bersangkutan, dan koefisien itu juga dapat menunjukkan seberapa

besar hubungan antara tiap faktor produksi terhadap produksi.

Besarnya koefisien elastisitas produksi menunjukkan apakah petani

berproduksi pada tahap yang rasional atau tidak rasional dilihat dari efisiensi tehnis.

Menurut Mubyarto (1979), tahap produksi rasional apabila elastisitas produksi antara

0 < Ep < 1. Apabila elastisitas produksi lebih besar dari satu, maka masih ada

kesempatan bagi petani untuk mengatur kembali kombinasi dan penggunaan faktor

produksi sedemikian rupa sehingga dengan jumlah faktor produksi yang sama dapat

menghasilkan produksi total yang lebih besar. Dalam keadaan demikian, produksi

disebut belum efisien sehingga tidak rasional. Sebaliknya apabila elastisitas produksi

lebih kecil dari nol, maka produksi total sudah mulai menurun dan produksi marjinal

sudah negatif. Keadaan ini disebut tidak rasional karena penambahan penggunaan

faktor produksi justru mengakibatkan produksi total menurun.

Adanya ketiga tahap produksi tersebut, menurut Kay adalah karena adanya

sifat dari fungsi produksi yang dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut “

The Law of Diminishing Return “. Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam

input ditambah penggunaannya sedangkan input lain tetap, maka tambahan output

yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan mulai menaik,

yang dihasilkan dari penambahan satu unit variabel tersebut disebut Marginal

Physical Product (MPP) dari input tersebut.

2.3. Modal

Dalam pengertian ekonomi modal adalah barang atau uang yang

bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru.

Karena modal menghasilkan barang-barang baru atau merupakan alat untuk

memupuk pendapatan maka akan menciptakan dorongan dan minat untuk

menyisihkan kekayaannya maupun hasil produksi dengan maksud yang produktif dan

tidak untuk maksud keperluan yang konsumtif.

Dalam pengertian sehari-hari modal diartikan sebagai tabungan masyarakat

yang setiap saat dapat digunakan untuk membeli saham perusahaan atau obligasi

pemerintah ataupun untuk untuk dipinjamkan kepada orang lain. Modal dinyatakan

nilainya dalam bentuk uang yang merupakan sebagai alat pengukur nilai dari modal

tersebut.

Menurut Suryana (2000), akumulasi modal merupakan keharusan bagi

kegiatan/pembangunan ekonomi suatu negara terlebih bagi negara-negara

berkembang, karena pembangunan itu sendiri memerlukan modal. Meskipun

demikian dapat disadari bahwa modal bukanlah satu-satunya yang penting dalam

menggerakkan pembangunan, karena ada beberapa faktor lainnya seperti skill,

enterpreuner, sistem pemerintahan yang efisien, kesanggupan untuk menciptakan dan

Modal diharapkan dapat diciptakan untuk menahan diri dalam bentuk

konsumsi, dengan tujuan pendapatannya akan dapat lebih besar lagi di masa yang

akan datang. Pengembangan pembangunan ekonomi akan terlaksana bila

pembentukan modal berjalan baik. Oleh sebab itu pembangunan yang berhasil akan

tetap berusaha meningkatkan modalnya.

2.4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan resources, tepatnya human resources atau sumber

daya manusia yang berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Peranan

tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat besar terhadap perkembangan

ekonomi, demikian pula pada sektor industri yang banyak berorientasi kepada sektor

padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Menurut Suryana (2000), bahwa penduduk dapat berperan sebagai sumber

tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, dan tenaga usahawan yang diperlukan

untuk memimpin dan menciptakan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan

demikian penduduk bukan merupakan salah satu faktor produksi saja, tetapi juga

yang paling penting merupakan sumber daya yang menciptakan dan mengembangkan

teknologi serta yang mengorganisir penggunaan berbagai faktor produksi.

Selanjutnya Simanjuntak (1998) menyatakan bahwa tenaga kerja dan bukan

tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tiap-tiap negara memberikan batasan

umur berbeda. Misalnya, India menggunakan batasan umur 14 sampai 60 tahun. Jadi

orang yang berumur dibawah 14 tahun atau diatas 60 tahun digolongkan sebagai

bukan tenaga kerja.

Menurut Sukirno (2000), bahwa golongan penduduk yang tergolong sebagai

angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15-64 tahun, kecuali: (i) ibu

rumah tangga yang lebih suka menjaga keluarganya daripada bekerja, (ii) penduduk

muda dalam lingkungan umur tersebut yang masih meneruskan pelajarannya di

sekolah atau universitas, (iii) orang yang belum mencapai umur 65 tetapi sudah

pensiun dan tidak mau bekerja lagi, (iv) pengangguran sukarela-yaitu golongan

penduduk dalam lingkungan umur tersebut yang tidak secara aktif mencari pekerjaan.

Selanjutnya Dumairy (1997), mengatakan tenaga kerja dipilah ke dalam dua

kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan

kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau

mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan mencari

pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau

penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan

sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah

(pelajar dan mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tetapi

bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya

Pengertian tenaga kerja dalam (www.nakertrans.go.id) adalah: Setiap orang

yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja

guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (UU

tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk

melakukan pekerjaan.

Pengertian bekerja menurut indikator ketenagakerjaan adalah: “Jika telah

melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau

keuntungan paling sedikit satu jam secara tidak terputus selama satu minggu yang

lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu

dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi”.

Menurut BPS (2001) membagi tenaga kerja (employed) atas 3 (tiga) macam,

yaitu:

a) Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah

jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan

uraian tugas.

b) Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), adalah

tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu.

c) Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed),

adalah tenaga kerja dengan jam kerja ≤ 1 jam per minggu.

Simanjuntak (1998) menyatakan Tenaga kerja atau manpower terdiri dari

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force terdiri dan:

(1) golongan yang bekerja, (2) golongan yang menganggur atau mencari pekerjaan.

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari: (1) golongan bersekolah, (2) golongan

yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering juga

dinamakan potential labor force.

Transformasi dari bukan angkatan kerja ke angkatan kerja (terutama bagi

tenaga kerja wanita) sangat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain:

a) Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin besar

keinginannya untuk masuk dalam pasar kerja.

b) Tingkat sosial yang lebih tinggi, mempunyai perasaan rendah diri apabila tidak

bekerja.

c) Kondisi ekonomi rumah tangga yang mengharuskan wanita bekerja.

d) Semakin panjang usia harapan hidup.

e) Adanya fasilitas atau kemudahan-kemudahan lain yang tersedia menyebabkan

waktu yang dibutuhkan untuk mengurus rumah tangga berkurang sehingga

peluang untuk bekerja diluar rumah sangat besar.

f) Banyak terbuka lapangan kerja baru.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di

Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas yang ikut

berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna

memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.5. Luas Lahan

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam usaha

Hakim (1986), mengatakan bahwa pengertian lahan (land) tidak sama dengan

tanah (soil). Lahan (land) mencakup pengertian yang lebih luas yaitu meliputi seluruh

kondisi lingkungan seperti iklim, sumber air, tanah, tofografi, dan sebagainya.

Sedangkan tanah (soil) merupakan benda alam yang mempunyai sifat fisik, kimia dan

biologi tertentu, berdimensi tiga dan merupakan bagian dari lapisan bumi terluar. Jadi

lahan dapat mencakup berbagai jenis tanah.

Menurut Rayes (2007), dalam kaitan sumberdaya alam dikenal istilah tanah

dan lahan yang pengertiannya sering rancu. Dikatakan bahwa pengertian lahan lebih

luas dari tanah, dimana sumberdaya lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang

terdiri atas iklim, topografi, tanah, hidrologi dan vegetasi dimana pada batas-batas

tertetu mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Dengan demikian dalam

pengertian lahan tanah termasuk di dalamnya.

Nuhung (2006), menyebutkan lahan sebagai faktor produksi utama dan

merupakan barometer untuk mengukur kemajuan petani selaku pelaku utama

pembangunan pertanian.

Rayes (2007) permasalahan utama yang berhubungan dengan usaha pertanian

adalah tersedianya luas lahan yang relatif tetap. Sementara dengan meningkatnya

kebutuhan manusia akan pangan yang diproduksi dari lahan tersebut, menyebabkan

meningkatnya tekanan terhadap lahan. Lahan merupakan faktor produksi yang tidak

dapat digantikan dengan media lain. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah penting

mengetahui tingkat kesesuaian dan faktor-faktor pembatasnya untuk penggunaan

Suparmoko (1997), berpendapat bahwa manusia umumnya mulai mengolah

tanah dari yang paling subur terlebih dahulu, kemudian kalau tanah yang paling subur

itu sudah langka adanya, maka manusia beralih ke tanah yang tingkat kesuburannya

lebih rendah yang produktivitas lahannya semakin merosot. Sebagian besar petani

mengusahakan lahan pertanian dengan luas lahan yang sempit sehingga tidak mampu

mengangkat kesejahteraan petani, sementara masih banyak lahan marginal yang dapat

diolah ataupun diusahai.

Danarti (1999), bahwa dalam situasi krisis ekonomi berkepanjangan yang

terjadi akhir-akhir ini, lahan tidur ibarat tambang emas yang dincar banyak orang.

Dari lahan tersebut dapat dihasilkan komoditas pertanian yang memiliki nilai

ekonomi tinggi dan peluang pasar cukup baik.

Menurut Direktorat Jendral Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen

Pertanian (2008), bahwa banyak terdapat lahan-lahan pertanian terlantar atau lahan

yang sementara belum diusahakan secara optimal yang apabila diberikan sentuhan

teknologi maka lahan dimaksud dapat menghasilkan produksi yang optimal pula.

Upaya dimaksud disebut sebagai lahan optimasi lahan.

Kegiatan optimasi lahan merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan

sumberdaya lahan menjadi lahan usaha tani baik tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, perternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung

lahan sehingga dapat menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif. Kegiatan

tentang lahan, perbaikan fisik dan kimia tanah bahkan kepada peningkatan

infrastruktur usaha tani yang diperlukan.

Hakim (2002), mengemukakan bahwa sumberdaya lahan yang semakin

langka mendorong perilaku persaingan masyarakat ekonomi ke arah yang semakin

tidak sehat dan cenderung merusak. Konsentrasi penguasaan sumberdaya lahan pada

pihak-pihak tertentu semakin memperbesar porsi masyarakat yang terperdayakan

karena kehilangan akses terhadap sumberdaya dasarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam konteks agribisnis, aspek pokok yang

akan ditelaah terutama adalah menyangkut pemilikan/penguasaan lahan serta pola

penggunaan lahan. Perlu dilihat sejauh mana aspek-aspek ini menentukan kinerja

sistem, dan selanjutnya ditentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang bagaimana

yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan kondisi riil pola pemilikan/

penguasaan serta pengguna lahan yang ada sehingga kinerja sistem semakin

meningkat.

Rahmawaty (2002), mengatakan bahwa upaya pemanfaatan lahan dalam

rangka pembangunan pertanian khususnya pertanian tanaman pangan tidak hanya

terbatas pada upaya peningkatan produksi dengan menggunakan lahan subur, tetapi

juga diarahkan pada pamanfaatan lahan marginal dan harus mempertimbangkan

keberlanjutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.

Menurut Rossiter (1994), penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensinya

akan mengakibatkan produktivitas menurun, degradasi kualitas lahan dan tidak

untuk mendukung perencanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pemanfaatan

sumberdaya lahan perlu disesuaikan dengan kondisi agroekologinya, agar usaha

pertanian tersebut dapat berkesinambungan.

Menurut Barlowe (1986), faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan

lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor

institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik

seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan

kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan

pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan

politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan.

2.6. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Menurut Sumodiningrat (1997), pemberdayaan merupakan upaya untuk

membangun potensi dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya Mas"oed (1993), mendefinisikan pemberdayaan rakyat sebagai

upaya memberi daya atau kekuatan kepada rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat

harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan 3 jalur.

1. Menciptakan suasana atau lklim yang memungkinkan potensi rakyat dapat

berkembang.

3. Pemberdayaan bermakna pula melindungi, artinya dalam proses pemberdayaan

harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah.

Pemberdayaan ekonomi rakyat harus disertai dengan menciptakan

peluang-peluang bagi masyarakat lapisan bawah yang ada untuk berpartisipasi dalam

pembangunan. Dengan demikian daerah mampu mengatasi keterbelakangan

masyarakatnya dan memperkuat posisi daya saing mereka dalam bidang ekonomi.

Secara sederhana, pembangunan daerah dapat diartikan sebagai upaya sistematis

untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat suatu daerah ke arah

yang lebih baik secara terus menerus. Dalam upaya itu, kebijakan umumnya terfokus

pada pengembangan aspek-aspek ekonomi dari kehidupan manusia, sehingga

pembangunan daerah seringkali disebut juga sebagai pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi masyarakat dipahami sebagai perubahan struktur dan

upaya peningkatan kemampuan masyarakat, penguasaan teknologi, dan pembentukan

modal (capital accumulation). Perubahan tersebut merupakan kunci dari

pengembangan ekonomi masyarakat yang tumbuh berkembang.

Peningkatan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat suatu daerah bukan

merupakan tanggungjawab aparat daerah saja. Dalam pemberdayaan pembangunan

ekonomi masyarakat, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah harus

proaktif, secara terus menerus melakukan tindakan-tindakan pemberdayaan ekonomi

masyarakat didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (potensi

sumberdaya manusia, potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sarana/prasarana

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah dalam proses pembangunan

untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan

ekonomi masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (1997), setiap anggota masyarakat disyaratkan

berperan serta dalam proses pembangunan (full employment), mempunyai

kemampuan yang sama (equal productivity) dan bertindak rasional (efficient).

Selanjutnya menurut Tjiptoherijanto (1999), bahwa kelompok usaha produktif

hanya akan tumbuh dan berkembang jika ada: a) Potensi penduduk yang berbakat dan

memiliki kemampuan berusaha atau berwiraswasta, b) Rangsangan untuk melakukan

inovasi, dan c) Iklim yang memungkinkan realisasi potensi kewirausahaan atau

kewiraswastaan.

2.7. Konsep Pembangunan Wilayah

Peningkatan produksi memang merupakan salah satu ciri produk dalam proses

pembangunan, selain segi peningkatan produksi secara kuantitatif, proses

pembangunan mencakup perubahan komposisi produksi, perubahan pada pola

pengguflaan (alokasi), sumberdaya produksi (productive resources) diantara

sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembagian (distribusi), kekayaan dan

pendapatan diberbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka

kelembagaan (institusional framework) dalam kehidupan masyarakat secara

Wilayah sebagai suatu kesatuan geografis memiliki potensi bagi

dijalankannya suatu aktifitas pembangunan dan pengembangan wilayah. Dan wilayah

(region) juga merupakan suatu unit geografi yang membentuk suatu kesatuan.

Pengertian unit geografi adalah ruang sehingga bukan merupakan aspek fisik tanah

saja, tetapi lebih dan itu meliputi aspek-aspek lain seperti, ekonomi, biologi, sosial

dan budaya (Wibowo dan Soetriono, 2004).

Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan

dalam arti yang seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang

sebagian dan keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu

masyarakat. Pembangunan ekonomi meliputi suatu usaha masyarakat untuk

mengembangkan kegiatan ekonomi, mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya

dan keseluruhan usaha-usaha pembangunan juga meliputi pembangunan social,

politik dan kebudayaan.

Dengan demikian pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita

penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Todaro, 2000).

Dengan demikian pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting yaitu:

1. Suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus.

2. Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

3. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Suatu perekonomian baru dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan

bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus Menurut

Todaro (2000) kekacauan politik dan kemunduran sektor ekspor, misalnya dapat

mengakibatkan kemunduran suatu perekonomian dalam tingkat kegiatan

ekonominya.

Pembangunan wilayah pada kondisi demikian, memerlukan adanya

penanggulangan yang terkoordinasi. Cara pemecahannya yaitu melalui upaya

penggalian dan pembangunan potensi-potensi yang secara terkoordinasi atau terpadu.

Hal inilah yang menyebabkan perlu adanya konsep pembangunan yang bersifat

regional.

Menurut Tarigan (2003) setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah

lebih bebas dalam menetapkan sektor atau komoditi yang diprioritaskan

pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk sector yang memiliki

keunggulan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan

dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang, sehingga perekonomian

daerah dapat berkembang dan stabil.

Pertumbuhan ekonomi biasanya diulas dalam bentuk total barang dan jasa

yang dihasilkan oleh seluruh warga atau masyarakat pada suatu wilayah, sehingga

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat wilayahnya, dan bahkan dapat mengekspor

barang dan jasa tersebut. Ini menunjukkan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi

wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk

maupun lasa ke luar wilayah, baik keluar wilayah dalam Negara itu maupun ke luar

uang dan wilayah lain, termasuk dalam penghasilan ekspor. Kegiatan ekspor adalah

semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan

uang dan dan luar wilayah (Tarigan,2003).

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terarah secara berkelanjutan akan

mampu meningkatkan kemampuan wilayah tertentu untuk berkembang, dimana

perkembangan wilayah tersebut salah satu pilar utamanya adalah perkembangan

ekonomi wilayah. Pengembangan wilayah (regional development) merupakan upaya

untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar

wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah.

Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi,

budaya dan geografis yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah

lainnya. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi,

potensi dan permasalahan wilayah bersangkutan (Riyadi, 2002).

Demikian halnya Hartshorne dalam Fadillah (2001) memformulasikan

wilayah sebagai suatu area dengan lokasi spesifik dan dalam beberapa aspek tertentu

berbeda dengan area lain. Unit area ini adalah merupakan obyek yang konkrit dengan

kerakteristik yang unik.

Demikian halnya pengembangan wilayah tersebut harus menselaraskan

penggunaan potensi daerah secara baik dan benar, hal mi sesuai dengan pendapat

Miraza (2000) bahwa pengembangan wilayah adalah pemanfaatan potensi wilayah,

baik potensi alam maupun potensi buatan, harus dilaksanakan secara fully dan

kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Dalam hal ni perlunya dititik beratkan

adanya pelaksanaan secara eficiency yang artinya pengembangan dan pembangunan

tersebut harus diarahkan secara tepat guna untuk kepentingan bersama.

Tujuan utama dan pengembangan wilayah adalah menyerasikan berbagai

kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan

sumberdaya yang ada di dalamnya dapat optimal mendukung kegiatan kehidupan

masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan wilayah yang diharapkan

(Riyadi, 2002).

2.8. Pembangunan Ekonomi Wilayah

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan

daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah

pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri,

termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi

pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di

pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi

wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari

berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana

pembangunan ekonomi daerah (Darwanto, 2008).

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi

bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah

yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk

mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya,

akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi

pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja

pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan,

pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga

tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan

jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu

mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan

bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar

pengembangan ekonomi wilayah yang perlu diperhatikan adalah:

1. Mengenali ekonomi wilayah

2. Merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

(Darwanto, 2008)

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan terhadap tanaman karet, menunjukkan bahwa

perkembangan produksi tanaman karet masih sangat layak untuk dikembangkan,

sehingga produksi karet di Indonesia dapat ditingkatkan kembali, beberapa penelitian

Hutagalung, (1993) melakukan peneletin terdahulu berjudul ”Beberapa

Masalah Tata Produksi Dan Pemasaran Karet Rakyat di Kecamatan Padang

Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan “. Menunjukkan bahwa penambahan luas

tanah garapan dan penggunaan input biaya produksi dalam usaha petani karet masih

dapat menaikkan produksi dan pendapatan petani. Penelitian ini juga menyimpulkan

bahwa pendapatan petani karet masih dapat ditingkatkan lagi dengan pendayagunaan

seluruh potensi sumberdaya yang mereka miliki baik sumberdaya alam maupun

sumberdaya manusia. Perlunya pemerintah mengadakan perbaikan sistem pemasaran

berupa mempersingkat saluran tata niaga yaitu dengan memanfaatkan lembaga

koperasi, kebijakan perpajakan, ekspor, dan lain-lain. Kurangnya peremajaan petani

terhadap karet yang sudah tua, akhirnya pendapatan petani merosot.

Sitepu (2007) melakukan peneletin terdahulu berjudul ”Analisis Produksi

Karet Alam (Havea Brasiliensis) Kaitannya Dengan Pengembangan Wilayah”. Karet

merupakan komoditi yang memiliki pasar yang cukup besar, baik dalam negeri

maupun luar negeri. Produksi Indonesia banyak ditunjang oleh adanya perkebunan

karet rakyat akan memiliki arti yang penting sekali didalam upaya peningkatan

pendapatan kesejahteraan petani serta upaya peningkatan devisa serta prekonomian

Indonesia pada umumnya. Berkaitan dengan pengembangan budidaya tanaman karet

diwilayah Sumatera Utara, penlitian ini di fokuskan pada pengaruh permintaan pasar,

harga karet, dan tenaga kerja terhadap luas lahan dan produksi karet.

Subjek penelitian ini adalah keseluruhan perkebunan karet di Sumatera Utara.

luas lahan dan produksi karet. Objek Penelitian ini adalah luas lahan dan produksi

karet Sumatera Utara sebagai indikator pengembangan perkebunan karet di Sumatera

Utara. Pengujian hipotesa penelitian menggunakan metode analisis statistik dengan

regresi ganda. Memperhatikan pengaruh pasar terhadap pengembangan wilayah di

Sumatera Utara, maka disarankan a) Perlu dibuat beberapa kebijakan oleh pemerintah

Propinsi Sumatera Utara maupun pengelola perdagangan karet alam untuk

meningkatkan perkebunan karet, melalui pemberian modal usaha serta pengaturan

sistem perdagangan karet alam yang memberikan keuntungan bagi petani, b) Perlu

diupayakan kebijakan yang menyangkut pengembangan industri produk turunan karet

alam.

Rahmanto (2004) melakukan penelitian dengan judul ” Dampak Liberalisasi

Perdagangan Global dan Perubahan Kondisi Ekonomi-Politik Domestik Terhadap

Dinamika Perdagangan Luar Negeri Kelompok Komoditas Berbasis Pertanian di

Indonesia”. Pengaruh periode krisis ekonomi (1997-2002) terhadap kelompok

komoditas hasil perkebunan seperti karet yang tadinya mengalami kondisi defisit

cenderung bersifat positif atau berdampak mengurangi defisit, kecuali untuk

kelompok komoditas gula masih berpengaruh meningkatkan defisit, meskipun tidak

nyata secara statistik. Kondisi yang demikian diperkirakan disebabkan oleh

penurunan volume impor yang cukup signifikan sebagai akibat schock depresiasi

rupiah terhadap Dollar Amerika yang tajam dan berfluktuasi, sedangkan pengaruh

periode krisis ekonomi terhadap kelompok komoditas yang tadinya mengalami

untuk kelompok komoditas karet dan hasil olahannya berpengaruh sangat nyata

menurunkan surplus, sedangkan untuk kelompok komoditas lemak dan minyak

nabati/hewani serta buah dan kacang-kacangan yang dapat dimakan berpengaruh

nyata meningkatkan surplus.

Sadikin, dkk (2005) melakukan penelitian dengan judul ”Dampak

Pembangunan Perkebunan Karet Rakyat Terhadap Kehidupan Petani di Riau”.

Proses pembangunan wilayah (daerah) di Provinsi Riau sering menghadapi banyak

masalah yang cukup komplek. Selain luasnya wilayah dan banyak Pulau,

permasalahan muncul karenan disebabkan oleh adanya keragaman aksesibilitas antar

daerah, teknologi, sumberdaya manusia dan tingkat perkembangan pembangunan.

Keadaan seperti ini lebih kentara di daerah pedesaan. Di mana sebagian besar

masyarakat Riau yang tinggal di pedesaan adalah sebagai petani karet-rakyat yang

umumnya tingkat kesejahteraan mereka masih dalam kondisi yang memprihatinkan.

Sejauh ini strategi dan langkah kebijakan Pemerintah untuk membangun dan

mengembangkan perkebunan karet-rakyat telah dilaksanakan, seperti (a)

Pembentukan pusat-pusat pengolahan karet di beberapa daerah sentra produksi

dengan tujuan menampung dan mengolah lateks dari hasil perkebunan rakyat dan

untuk memperbaiki mutu olahannya, (b) Melakukan pembinaan perkebunan rakyat

dengan membentuk unit pelaksana proyek (UPP) yang lebih populer di Propinsi Riau

dikenal dengan proyek SRDP. Meskipun program ini berfungsi sebagai pembinaan

petani-karet secara menyeluruh dari masalah budidaya sampai ke persoalan

manfaat kepada petani kebun, terlebih lagi bagi masyarakat miskin lain di pedesaan.

Penyebabnya adalah; strategi pembangunan perkebunan lebih condong/berorientasi

kepada peningkatan produksi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan

memperbesar devisa negara. Sementara, aspek persoalan sosial kemasyarakatan

seperti lembaga-lembaga lokal dan berbagai relasi produksi di tingkat lokal yang

terkait langsung dengan upaya meningkatkan tarap kehidupan masyarakat di

pedesaan terkesan diabaikan.

Dirjen Perkebunan (2007) melihat perkembangan baik dari segi konsumsi

maupun produksi karet dunia, dalam tahun-tahun mendatang dipastikan masih akan

terus meningkat. Indonesia merupakan penghasil karet sekaligus sebagai salah satu

basis manufaktur karet dunia. Tersedianya lahan yang luas memberikan peluang

untuk menghasilkan karet alami yang lebih besar lagi dengan menambah areal

perkebunan karet. Tetapi lebih utama dari itu, produksi karet alam bisa ditingkatkan

dengan meningkatkan teknologi pengolahan karet untuk meningkatkan efisiensi,

dengan demikian output (latex) yang dihasilkan dari input (getah) bisa lebih banyak

dan menghasilkan material sisa yang semakin sedikit. Meskipun pasar karet alam

lebih sedikit dibanding dengan pasar karet sintetik, namun produksi maupun

konsumsi karet alam masih cukup besar. Salah satu kelebihan dari karet alam antara

lain dilihat dari segi kestabilan harganya yang tidak terpengaruh secara langsung oleh

harga minyak dunia. Tidak demikian halnya dengan harga karet sintetik yang terkena

Parhusip (2008) potensi pasar karet alam dalam jangka panjang masih cukup

baik yang disebabkan kebutuhan karet merupakan kebutuhan dasar dalam keperluan

sehari-hari dan beberapa negara berkembang mengalami pertumbuhan industrialisasi

yang cukup tinggi seperti Cina, India dan Brasil. Pergerakan harga karet dunia juga

menunjukkan tren positif dan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar karet

diharapkan dapat bekerjasama dengan produsen lain untuk dapat menjaga posisi

harga yang tetap menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan strategi

mengurangi frekwensi sadapan karet atau mengatur perluasan/peremajaan lahan agar

lebih optimal dapat mengatur pasokan ke pasar internasional. Pengembangan karet

alam diharapkan dapat dioptimalisasi melalui kedua line usaha baik on farm maupun

off farm. Permasalahan produktivitas lahan merupakan permasalahan utama dalam

pengembangan on farm termasuk kualitas bahan baku olahan yang masih rendah.

Kondisi tersebut diharapkan dapat dijembatani dengan pola plasma antara perkebunan

rakyat dengan perkebunan besar dalam peningkatan hasil dan harga. Pola plasma

tersebut diharapkan juga dapat menjembatani perbankan dalam pemberian fasilitas

kredit terkait dengan kemampuan manajemen dan jaminan yang selama ini masih

menjadi kendala utama dalam meningkatkan kemampuan permodalan perkebunan.

Menghadapi tantangan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis

keuangan global, Indonesia sebagai salah satu produsen utama karet alam diharapkan

dapat mengoptimalkan kondisi pasar karet jangka panjang melalui peningkatan

produktivitas lahan dan kebijakan yang mendukung seluruh aspek komoditas karet

Damanik (2000) melakukan penelitian dengan judul penelitian ” Analisis

Dampak Pengembangan Komoditas Perkebunan Terhadap Perekonomian Wilayah di

Propinsi Sumatera Utara ” (1). Komoditas perkebunan di propinsi Sumatera Utara

merupakan komoditas ekspor. Oleh karena pemasukan devisa negara melalui ekspor,

adalah hal yang sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mengurangi

defisit neraca pembayaran. Komoditas perkebunan tetap perlu dikembangkan

terutama pada wilayah yang relatif mempunyai tingkat pendapatan dan kesempatan

kerja yang tinggi dibanding wilayah lainnya, sehingga dengan cara demikian selain

ada pemasukan devisa untuk negara juga dapat dijadikan instrument dalam

mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah di propinsi Sumatera Utara. (2).

Komoditas perkebunan dalam menciptakan nilai tambah (pendapatan) dan

kesempatan kerja lebih rendah dibandingkan sektor pertanian. (3). Komoditas

pertanian yang berorientasi pada pasar domestik seperti padi, ternak, kelapa dan

sayuran serta buah-buahan pada umumnya mempunyai kemampuan dalam

menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja yang tinggi.

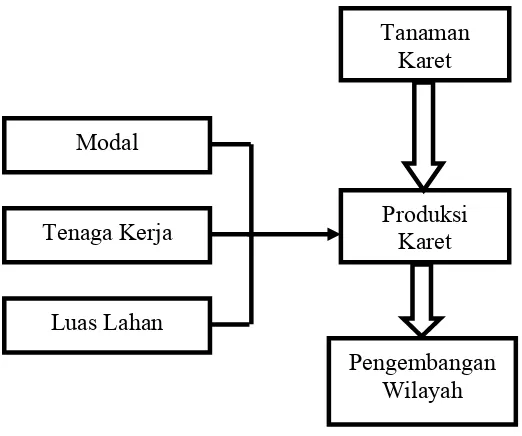

2.10. Kerangka Pikir Penelitian

Pembangunan suatu wilayah hendaknya Iebih memperhatikan potensi yang

ada di wilayahnya. Pembangunan yang berbasis kemampuan dan potensi wiayah itu

sendiri pada gilirannya akan semakin memperkokoh ekonomi wilayah itu sendiri.

Demikian hanya Kabupaten Mandailing Natal yang sejak lama dikenal sebagal