SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)

Oleh :

PRETTY ANGELINA BRILLIANTI

NIM : 1111104000053

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum. Wr. Wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Self-Management

dengan Kualitas Hidup Pasien Pascastroke di Wilayah Puskesmas Pisangan Ciputat”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana

keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu

Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

memberi bantuan baik moril maupan materil, yang selalu memberikan semangat dan untaian do‟a untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis menyadari tidak akan

mampu membalas jasa-jasa tersebut, Semoga Allah „Azza wa Jalla memberikan

balasan yang dapat mengantarkan kesyurgaNya. Terkhusus kepada :

1. Prof. Dr. Arif Sumantri, S.KM, M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan

Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Ibu Maulina Handayani, S.Kp, M.Sc, selaku Ketua ProgramStudi Ilmu

Keperawatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Ernawati, S. Kp, M. Kep, Sp. KMB selaku Sekretaris Program Studi Ilmu

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan sekaligus sebagai dosen pembimbing

4. Ibu Ns. Uswatun Khasanah, MNS selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak

Karyadi, M.Kep,. PhD selaku Dosen Pembimbing 2, terima kasih

sebesar-besarnya untuk beliau yang telah membimbing penuh dengan kualitas sabar dan

intelektual.

5. Segenap Staf Pengajar dan karyawan di lingkungan Program Studi Ilmu

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mendukung dan memberikan ilmunya

kepada saya selama duduk di bangku kuliah.

6. Segenap Jajaran Staf dan Karyawan Akademik serta Perpustakaan Fakultas yang

telah banyak membantu dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan

rujukan skripsi dan membantu proses kelancaran dalam penelitian dan

pelaporannya.

7. Pasien Pascastroke di wilayah kerja Puskesmas Pisangan yang telah bersedia

menjadi responden penelitian.

8. Orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah mendidik, mencurahkan semua kasih sayang tiada tara, mendo‟akan keberhasilanku, serta memberikan bantuan

baik moril maupun materiil kepadaku selama masa proses pengerjaan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku di Rumah Cemara khususnya Ika yang telah menemani,

menyemangati, menghidupkan lingkungan yang nyaman, dan memberi bantuan

10.Kak Isna Thoha Ahmad yang telah menghabiskan banyak waktunya untuk

membantu mencari data responden, menerjemahkan kuesioner dan referensi, serta

bantuan-bantuan lain yang sangat mendukung penyelesaian skripsi ini.

11.Teman-teman seangkatanku PSIK 2011 dan CSS MoRA UIN Jakarta 2011 yang

secara langsung maupun tidak juga ikut membantu proses penyelesaian skripsi

ini.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh

dari sempurna, namun penulis harapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi

yang memerlukannya.

Jakarta, 30 Oktober 2015

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ... Error! Bookmark not defined. LEMBAR PENGESAHAN ... Error! Bookmark not defined. ABSTRAK ... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR BAGAN ... xiii

DAFTAR TABEL ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang... 1

B. Rumusan masalah ... 5

C. Pertanyaan penelitian... 6

D. Tujuan Penelitian ... 6

E. Manfaat penelitian ... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 8

A. Stroke ... 8

1. Pengertian ... 8

2. Klasifikasi Stroke ... 9

3. Dampak Stroke Pada Pasien ... 10

4. Program Rehabilitasi Klien dengan Stroke ... 12

B. Self-Management ... 18

1. Pengertian ... 18

2. Teori-Teori Self-Management ... 18

3. Self-Management Pada Pasien Pascastroke ... 21

4. Pengukuran Self-Management Pada Pasien Pascastroke ... 22

C. Kualitas Hidup ... 23

2. Kualitas Hidup Pasien Pascastroke ... 24

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Pascastroke ... 25

4. Domain Pengukuran Kualitas Hidup ... 26

D. Kerangka Teori ... 28

BAB III KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS, DAN DEFINISI OPERASIONAL 29 A. Kerangka Konsep ... 29

B. Hipotesis ... 30

C. Definisi Operasional ... 30

BAB IV METODE PENELITIAN ... 33

A. Desain Penelitian ... 33

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 33

C. Populasi dan Sampel Penelitian... 33

D. Instrumen Penelitian ... 34

E. Uji Validitas dan Reliabilitas... 34

F. Tahapan Pengambilan Data ... 38

G. Teknik Analisis Data ... 40

H. Etika Penelitian ... 41

BAB V HASIL PENELITIAN ... 43

A. Analisis Karakteristik Responden Penelitian (Pasien Pascastroke di Wilayah Kerja Puskesmas Ciputat) ... 43

B. Analisis Univariat (Gambaran Self-Management Pasien Pascastroke) ... 49

C. Analisis Univariat (Gambaran Kualitas Hidup Pasien Pascastroke) ... 50

D. Analisis Bivariat (Hubungan Self-Management dengan Kualitas Hidup Pasien Pascastroke) ... 51

E. Analisis Bivariat (Hubungan Masing-Masing Domain Self-Management dengan Kualitas Hidup Pasien Pascastroke)... 53

BAB VI PEMBAHASAN ... 55

B. Gambaran Self-Management Pasien Pascastroke di Wilayah Puskesmas

Pisangan Ciputat ... 64

C. Gambaran Kualitas Hidup Pasien Pascastroke di Wilayah Puskesmas Pisangan Ciputat ... 66

D. Hubungan Self-Management dengan Kualitas Hidup Pasien Pascastroke di Wilayah Puskesmas Pisangan Ciputat ... 68

E. Hubungan Masing-Masing Domain Self-Management dengan Kualitas Hidup Pasien Pascastroke di Wilayah Puskesmas Pisangan ... 70

1. Hubungan Domain Kapasitas dengan Kualitas Hidup Pasien Pascastroke di Wilayah Puskesmas Pisangan. ... 70

2. Hubungan Domain Strategi dengan Kualitas Hidup Pasien Pascastroke di Wilayah Puskesmas Pisangan ... 72

3. Hubungan Domain Kepercayaan Diri dalam Berinteraksi dengan Kualitas Hidup Pasien Pascastroke di Wilayah Puskesmas Pisangan ... 73

4. Hubungan Domain Bimbingan Tenaga Kesehatan dengan Kualitas Hidup Pasien Pascastroke di Wilayah Puskesmas Pisangan ... 74

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ... 76

A. Kesimpulan ... 76

B. Saran ... 77

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori ... 28

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional ... 31

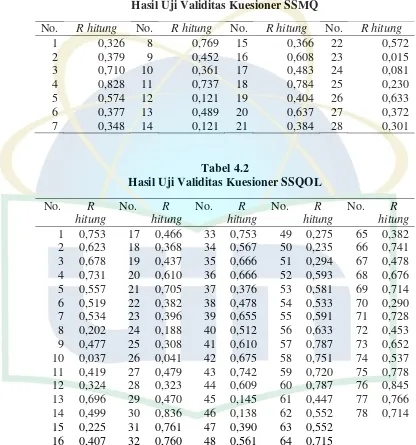

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Kuesioner SSMQ ... 35

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Kuesioner SSQOL... 35

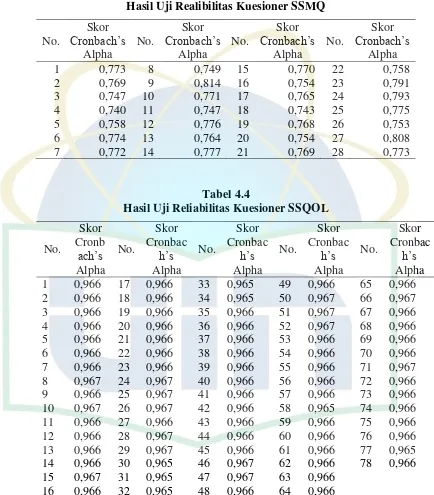

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner SSMQ ... 37

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner SSQOL ... 37

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden ... 43

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Usia Responden ... 44

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden ... 44

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Status Pekerjaan Responden ... 45

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Jenis StrokeResponden ... 46

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Jumlah Serangan Stroke Responden ... 46

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Fungsi Ekstremitas Atas Responden ... 47

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Ada Tidaknya Penyakit Penyerta ... 48

Tabel 5.9 Analisis Gambaran Self-Management Pasien Pascastroke ... 49

Tabel 5.10 Analisis Skor Rata-Rata Domain Self-Management ... 50

Tabel 5.11 Analisis Gambaran Kualitas Hidup Pasien Pascastroke ... 51

Tabel 5.12 Analisis Skor Rata-Rata Domain Kualitas Hidup ... 51

Tabel 5.14 Analisis Hubungan Self-Management dengan Kualitas Hidup ... 52

A. Latar Belakang

Stroke merupakan penyakit serebrovaskular yang menjadi penyebab

utama disabilitas dan penderitaan (Santoso, 2003). Stroke terjadi akibat berkurang

atau gagalnya vaskularisasi jaringan otak, hal ini dapat mengakibatkan gangguan

fungsi motoric, fungsi sensorik, saraf kranial, fungsi luhur, koordinasi dan

otonom. Semua keadaan ini akan menyebabkan gangguan pada aktivitas

sehari-hari penderita (Santoso, 2003).

Data World Health Organization (WHO) mengungkapkan bahwa

kematian akibat penyakit pembuluh darah lebih banyak dibanding penyakit lain,

yaitu sekitar 15 juta tiap tahun atau sekitar 30% dari kematian total pertahunnya

dan sekitar 4,5 juta diantaranya disebabkan oleh stroke. Berdasarkan penelitian

Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 di 33 provinsi dan 440 kabupaten di Indonesia

diperoleh hasil bahwa penyakit stroke merupakan pembunuh utama di kalangan

penduduk perkotaan (Riskesdas, 2007 dalam Yuliarianto, 2013). Secara kasar,

setiap hari ada dua orang Indonesia mengalami serangan stroke (Yuliarianto,

2013).

Menurut Sari (2008), angka kejadian stroke di Indonesia meningkat

dengan tajam. Bahkan tahun 2008 Indonesia merupakan Negara dengan jumlah

yang lebih baik maka jumlah penderita stroke pada tahun 2020 diprediksikan

akan meningkat 2 kali lipat.

Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi stroke di Indonesia

berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan didapati 7,0 per mil dan yang

berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 per mil. Jadi,

sebanyak 57,9% penyakit stroke telah terdiagnosis oleh tenaga kesehatan.

Prevalensi stroke berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Sulawesi Utara

(10,8%), diikuti DI Yogyakarta (10,3%), Bangka Belitung dan DKI Jakarta

masing-masing 9,7 per mil. Prevalensi stroke berdasarkan diagnosis tenaga

kesehatan dan gejala tertinggi terdapat di Sulawesi Selatan (17,9%), DI

Yogyakarta (16,9%), Sulawesi Tengah (16,6%), diikuti Jawa Timur sebesar 16

per mil (Riskesdas, 2013).

Beradasarkan data tentang tingginya prevalensi stroke di atas, berbagai

upaya perlu dilakukan demi mengurangi angka kejadian dan angka kematian

akibat stroke, dr. Herman Samsudin, Sp.S, seorang ahli saraf sekaligus Ketua

Yastroki (Yayasan Stroke Indonesia) Cabang DKI Jakarta mengungkapkan bahwa

penanggulangan masalah stroke semakin penting dan mendesak karena kini

Indonesia menduduki urutan pertama di dunia dalam hal jumlah penderita stroke

terbanyak (Yayasan Stroke Indonesia, 2012)

Penderita stroke tidak dapat disembuhkan secara total. Namun, apabila

kecacatan, dan mengurangi ketergantungan pada orang lain dalam beraktivitas.

Salah satu usaha penanganan terhadap pasien stroke adalah dengan meningkatkan

self-management pasien. Sebuah tinjauan menemukan bahwa intervensi

self-management efektif untuk meningkatkan kualitas seseorang yang menderita

penyakit kronik (Barlow dkk, 2002 dalam Chapman dan Bogle, 2014).

Secara umum, self-management terdiri atas beberapa komponen seperti

ketersediaan informasi, pengobatan, problem-solving, dan dukungan (Newman

dkk, 2004 dalam Chapman dan Bogle, 2014). Sedangkan menurut Barlow dkk.

(2002) dalam Lennon dkk. (2013) self-management didefinisikan dengan cara

yang berbeda-beda, tetapi secara umum self-management didefinisikan sebagai

kemampuan individu untuk mengatur gejala, pengobatan, konsekuensi fisik dan

psikis, dan perubahan gaya hidup dengan adanya penyakit kronik.

Tujuan dari banyaknya program self-management adalah untuk mengubah

kebiasaan dan mempengaruhi kemampuan individu untuk mengatasi kondisi

mereka dan beradaptasi, jadi program ini dibuat untuk melatih individu terhadap

skill-skill yang mereka perlukan untuk memonitor kondisi mereka, dan

menetapkan kesehatan dan persoalan social mereka (Silva, 2011 dan Foster dkk,

2007 dalam Lennon dkk., 2013)

Banyak tinjauan, percobaan control secara random, dan studi observasi

besar menguji hasil dari dukungan self-management untuk penderita penyakit

bukti memberi kesan bahwa dukungan self-management dapat berguna bagi

perilaku dan kebiasaan seseorang, kualitas hidup, gejala klinis, dan penggunaan

fasilitas pelayanan kesehatan (The Health Foundation Inspiring Improvement,

2011).

Berbagai macam dampak yang timbul akibat stroke seperti kemampuan

fisik, emosi, dan kehidupan sosial pasien stroke tentu saja mempengaruhi peranan

sosialnya. Hal tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas hidup

terkait kesehatan pada pasien stroke (Astrom dan Asplund, 2005 dalam Yani,

2010).

Menurut Hariandja (2013) akibat stroke yang diderita oleh seseorang, dia

menjadi tergantung pada orang lain dalam menjalankan aktivitas kehidupannya

sehari-hari seperti makan, minum, mandi, berpakaian, dan sebagainya.

Kemandirian dan mobilitas penderita stroke menjadi berkurang atau bahkan

hilang, hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup yang dimiliki.

Berdasarkan data yang menyatakan bahwa self-management adalah suatu

program yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara kualitas hidup pasien

dengan penerapan self-management. Kualitas hidup itu sendiri diartikan sebagai

ukuran konseptual atau operasional yang sering digunakan dalam situasi penyakit

Hasil dari studi pendahuluan di Puskesmas Pisangan menyebutkan bahwa

telah terdata beberapa pasien paskastroke yang kesemuanya belum mengalami

pemulihan dengan intervensi pengobatan, pendidikan kesehatan, dan kunjungan

rumah selama tiga bulan terakhir. Hal ini dirasa perlu diteliti untuk mendapatkan

jawaban tentang sulitnya proses penyembuhan pasien paskastroke di daerah

Pisangan dan sebagainya terkait dengan self-management pasien itu sendiri.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa angka kejiadian stroke di

Indonesia yang cukup tinggi, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan sebagai

usaha untuk memperbaiki kualitas hidup penderita stroke dan mengurangi angka

kematian akibat stroke. Salah satu upaya untuk memenuhi hal di atas adalah

meningkatkan self-management penderita.

Berbagai macam penelitian telah membuktikan bahwa self-management

efektif untuk meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit kronik, namun

peneliti belum menemukan bukti yang serupa pada penelitian di Indonesia yang

dikhususkan pada penderita pascastroke, maka untuk membuktikan ada tidaknya

hubungan antara self-management dengan kualitas hidup pasien pascastroke,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan

Self-Management dengan Kualitas Hidup Pasien Paskastroke di Wilayah Puskesmas

C. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana gambaran karakteristik pasien pascastroke?

2. Bagaimana gambaran self-management yang diterapkan oleh pasien

paskastroke?

3. Bagaimana gambaran kualitas hidup pasien paskastroke?

4. Bagaimana hubungan antara self-management dengan kualitas hidup pasien

paskastroke?

5. Bagaimana hubungan antara masing-masing domain self-management dengan

kualitas hidup pasien pascastroke?

D. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara self-management dengan kualitas hidup pasien

paskastroke.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui gambaran karakteristik pasien pascastroke

b. Mengetahui gambaran self-management yang diterapkan oleh pasien

paskastroke

c. Mengetahui gambaran kualitas hidup pasien paskastroke

d. Mengetahui hubungan antara self-management dengan kualitas hidup

pasien paskastroke

E. Manfaat penelitian

1. Bagi Profesi Keperawatan

Sebagai informasi dasar tentang penerapan self-management pada penderita

stroke, yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan self-management

sebagai upaya peningkatan kualitas hidup penderita stroke dan penekanan

angka kematian akibat stroke.

2. Bagi Petugas Kesehatan

Sebagai masukan terhadap program penanganan penderita stroke, yaitu

menjadi landasan untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai

pentingnya self-management bagi pasien pascastroke.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan untuk meneliti self-management bagi peneliti lain, sehingga

diharapkan dapat menjadi modal untuk perkembangan self-management

A. Stroke

1. Pengertian

Stroke adalah sindrom yang terdiri dari tanda dan/atau gejala

hilangnya fungsi sistem saraf pusat fokal (atau global) yang berkembang cepat

(dalam detik atau menit). Gejala-gejala ini berlangsung lebih dari 24 jam atau

menyebabkan kematian. Mekanisme vascular yang menyebabkan stroke dapat

diklasifikasikan sebagai emboli atau thrombosis dan hemoragik (Lecture,

2007).

Corwin (2011) menyatakan bahwa Cedera Vaskular Serebral (CVS),

yang sering disebut stroke atau serangan otak, adalah cedera otak yang

berkaitan dengan obstruksi aliran darah otak. Individu yang terutama beresiko

mengalami CVS adalah lansia dengan hipertensi, diabetes,

hiperkolesterolemia, atau penyakit jantung. Pada CVS, hipoksia serebral yang

menyebabkan cedera dan kematian sel neuron terjadi. Inflamasi, yang ditandai

dengan pelepasan sitokin proinflamasi, produksi radikal bebas oksigen, dan

pembengkakan serta edema ruang interstisial, terjadi pada kerusakan sel dan

menyebabkan situasi yang memburuk. Demikian pula, asidosis terjadi akibat

hipoksia dan mencederai otak lebih lanjut melalui aktivasi saluran ion neuron

yang mendeteksi asam. Pada akhirnya, kerusakan otak terjadi setelah CVS,

2. Klasifikasi Stroke

Klasifikasi stroke menurut Corwin (2009) dan Muttaqin (2008) adalah:

a. Stroke Iskemik

Stroke Iskemik terjadi akibat adanya sumbatan arteri yang menuju

ke otak, baik sumbatan itu terjadi di pembuluh arteri serebri (thrombus)

maupun di pembuluh arteri yang menuju ke otak di area lain (embolus).

1) Stroke Trombotik

Stroke trombotik terjadi akibat adanya oklusi arteri di area

otak, yang biasanya disebabkan oleh aterosklerosis berat. Seringkali

stroke ini didahului oleh TIA (Transient Ischemic Attack/ Serangan

Otak Sementara) sekali atau lebih sebelum stroke yang sebenarnya

terjadi. TIA sendiri adalah gangguan fungsi otak yang singkat akibat

hipoksia serebral dan terjadi kurang dari 24 jam.

2) Stroke Embolik

Stroke embolik terjadi akibat oklusi arteri oleh embolus

dibagian tubuh selain otak. Hal ini biasanya bersumber dari jantung

setelah infark miokardium atau fibrilasi atrium, dan embolus yang

b. Stroke Hemoragik

Stroke ini terjadi akibat lesi vascular intraserebrum mengalami

rupture, sehingga terjadi perdarahan di ruang subarachnoid atau langsung

ke dalam jaringan otak. Rupturnya pembuluh darah ini menyebabkan

iskemia dan hipoksia di jaringan otak. Hal ini disebabkan oleh hipertensi,

pecahnya aneurisma, atau malformasi arteriovenosa. Hemoragi dalam otak

secara signifikan meningkatkan tekanan intracranial, yang memperburuk

cedera otak yang dihasilkannya. Biasanya terjadi ketika seseorang

melakukan aktivitas atau saat aktif, namun bisa juga terjadi saat istirahat.

3. Dampak Stroke Pada Pasien

Menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke

(NINDS, 2003) dalam Yani (2010), dampak yang mungkin timbul pada

pasien stroke adalah:

a. Paralisis

Paralisis dapat menyebabkan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari

seperti berjalan, berpakaian, makan, atau menggunakan kamar mandi.

Biasanya terjadi unilateral (hemiplegia) dan paralisis terjadi kontralateral

dari lesi di hemisfer otak. Beberapa pasien stroke juga mengalami

b. Defisit fungsi kognitif

Stroke dapat menimbulkan dampak pada penurunan fungsi

kognitif seperti proses berfikir, pemusatan perhatian, proses pembelajaran,

pembuatan keputusan, maupun daya ingat. Defisit fungsi kognitif yang

parah dapat menimbulkan keadaan yang disebut apraksia dan agnosia.

c. Deficit bahasa

Stroke dapat menimbulkan dampak kesulitan dalam memahami

(afasia) dan menyusun perkataan (disartria).

d. Defisit emosional

Pasien stroke dapat mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi

mereka. Depresi sering terjadi pada pasien stroke. Depresi pascastroke

dapat menghalangi pemulihan dan rehabilitasi stroke bahkan dapat

mengarah pada percobaan bunuh diri.

e. Rasa sakit

Rasa sakit, sensasi aneh, dan rasa kebas pada pasien stroke

mungkin disebabkan banyak factor meliputi kerusakan region sensorik

otak, sendi yang kaku, atau tungkai yang lumpuh. Rasa sakit tersebut

merupakan campuran dari rasa panas, dingin, terbakar, perih, mati rasa,

dan rasa tertusuk. Rasa sakit tersebut terasa lebih parah di ekstremitas dan

Sedangkan menurut Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki, 2012),

stroke menimbulkan dampak yang sangat besar dari segi ekonomi dan

sosial karena biaya pengobatan dan perawatan sangat tinggi, di samping

itu stroke juga menimbulkan dampak sosial akibat dari gejala sisa

sehingga penderita tidak dapat bekerja kembali seperti sediakala dan

sosialisasinya pun dapat terhambat.

4. Program Rehabilitasi Klien dengan Stroke

Menurut Brass (1992) dalam Hariandja (2013) terapi yang biasa

dilakukan oleh penderita stroke antara lain adalah fisioterapi, terapi okupasi,

dan terapi wicara. Hal ini bergantung pada kebutuhan dan gejala yang dimiliki

oleh penderita stroke. Terapi tersebut dapat dilakukan satu per satu maupun

dipadukan.

Prinsip rehabilitasi menurut Harsono (1996) dalam Purwanti dan

Maliya (2008) adalah:

a. Rehabilitasi dimulai sedini mungkin, bahkan dapat dikatakan bahwa

rehabilitasi segera dimulai sejak dokter melihat penderita untuk pertama

kalinya.

b. Tidak ada seorang penderitapun yang boleh berbaring satu hari lebih lama

dari waktu yang diperlukan, karena akan mengakibatkan komplikasi.

c. Rehabilitasi merupakan terapi multidisipliner terhadap seorang penderita

d. Factor yang paling penting dalam rehabilitasi adalah kontinuitas

perawatan.

e. Perhatian untuk rehabilitasi lebih dikaitkan dengan sisa kemampuan

fungsi neuromuskuler yang masih ada, atau dengan sisa kemampuan yang

masih dapat diperbaiki dengan latihan.

f. Dalam pelaksanaan rehabilitasi termasuk pula upaya pencegahan serangan

berulang.

g. Penderita stroke lebih merupakan subjek rehabilitasi dan bukannya

sekadar objek.

Adapun tahap rehabilitasi menurut Purwanti dan Maliya (2008) adalah:

a. Rehabilitasi stadium akut

Sejak awal tim rehabilitasi medic sudah diikutkan, terutama untuk

mobilisasi. Programnya dijalankan oleh tim, biasanya latihan aktif dimulai

sesudah prosesnya stabil, 24-72 jam sesudah serangan, kecuali

perdarahan. Sejak awal terapi wicara diikutsertakan untuk melatih

otot-otot menelan yang biasanya terganggu pada stadium akut. Psikolog dan

pekerja sosial medic untuk mengevaluasi status psikis dan membantu

kesulitan keluarga.

b. Rehabilitasi stadium subakut

Pada stadium ini kesadaran membaik, penderita mulai

Pada post stroke pola kelemahan ototnya menimbulkan hemiplegi posture.

Kita berusaha mencegahnya dengan cara pengaturan posisi, stimulasi

sesuai kondisi klien.

c. Rehabilitasi stadium kronik

Pada saat ini terapi kelompok telah ditekankan, dimana terapi ini

biasanya sudah dapat dimulai pada akhir stadium subakut. Keluarga

penderita lebih banyak dilibatkan, pekerja medik sosial, dan psikolog

harus lebih aktif.

Menurut Purwanti dan Maliya (2008) program rehabilitasi segera

dijalankan oleh tim, biasanya aktif dimulai sesudah prosesnya stabil, 24-72

jam sesudah serangan kecuali pada perdarahan. Tindakan mobilisasi pada

perdarahan subarachnoid dimuali 2-3 minggu sesudah serangan. Latihan

gerakan sendi anggota badan secara pasif 4 kali sehari untuk mencegah

kontraktur. Adapun langkah-langkah mobilisasi dalam rehabilitasi menurut

Purwanti dan Maliya (2008) ini meliputi :

a. Pelaksanaan mobilisasi dini posisi tidur.

- Berbaring terlentang

Posisi kepala, leher, dan punggung harus lurus. Letakkan bantal

dibawah lengan yang lumpuh secara hati-hati, sehingga bahu

terangkat ke atas dengan lengan agak ditinggikan dan memutar

Letakkan pula bantal dibawah paha yang lumpuh dengan posisi

agak memutar kea rah dalam, lutut agak ditekuk.

- Miring ke sisi yang sehat

Bahu yang lumpuh harus menghadap ke depan, lengan yang

lumpuh memeluk bantal dengan siku di luruskan. Kaki yang

lumpuh diletakkan di depan, di bawah paha dan tungkai diganjal

bantal, lutut ditekuk.

- Miring ke sisi yang lumpuh

Lengan yang lumpuh menghadap ke depan, pastikan bahwa bahu

penderita tidak memutar secara berlebihan. Tungkai agak

ditekuk, tungkai yang sehat menyilang di atas tungkai yang

lumpuh dengan diganjal bantal.

b. Latihan gerak sendi (range of motion)

(1) Anggota Gerak Atas

(a) Fleksi dan ekstensi

Dukung lengan dengan pergelangan tangan dan siku, angkat

lengan lurus melewati kepala klien, istirahatkan lengan

terlentang diatas kepala di tempat tidur.

(b) Abduksi dan adduksi

Dukung lengan di pergelangan dengan telapak tangan dan

dari badan, biarkan lengan berputar dan berbalik sehingga

mencapai sudut 90o dari bahu.

(c) Siku fleksi dan ekstensi

Dukung siku dan pergelangan tangan, tekuk lengan klien

sehingga lengan menyentuh ke bahu, luruskan lengan ke

depan.

(d) Pergelangan tangan

Dukung pergelangan tangan dan tangan klien dan jari-jari

dengan jari yang lain; tekuk pergelangan tangan ke depan

dan menggenggam, tekuk pergelangan tangan ke belakang

dan tegakkan jari-jari, gerakkan pergelangan tangan ke

lateral.

(e) Jari fleksi dan ekstensi

Dukung tangan klien dengan memegang telapak tangan,

tekuk semua jari sekali, luruskan semua jari sekali.

(2) Anggota gerak bawah :

(a) Pinggul fleksi

Dukung dari bawah lutut dan tumit klien, angkat lutut

mengarah ke dada, tekuk pinggul sedapat mungkin, biarkan

lutut menekuk sedikit atau dengan toleransi klien.

Dukung dari bawah lutut dan tumit klien, mengangkat kaki

klien diluruskan setinggi mungkin, pegang sampai hitungan

kelima.

(c) Lutut fleksi dan ekstensi

Dukung kaki bila perlu tumit dan belakang lutut, tekuk

setinggi 90 derajat dan luruskan lutut.

(d) Jari kaki fleksi dan ekstensi

Dukung telapak kaki klien, tekuk semua jari menurun dan

dorong semua jari ke belakang.

(e) Tumit inversi dan eversi

Dukung kaki klien di tempat tidur dengan satu tangan dan

pegang telapak kaki dengan tangan yang lain, putar telapak

kaki keluar, putar telapak kaki ke dalam.

(3) Latihan duduk

Latihan di mulai dengan meninggikan letak kepala secara

bertahap untuk kemudian dicapai posisi setengah duduk dan

pada akhirnya posisi duduk. Latihan duduk secara aktif sering

kali memerlukan alat bantu, misalnya trapeze untuk pegangan

B. Self-Management

1. Pengertian

Chronic Care Model (CCM) mendeskripsikan dukungan

self-management sebagai bantuan kolaboratif pasien dan keluarga untuk

mendapatkan kemampuan dan kemandirian guna mengatur penyakit

kronisnya, meningkatkan kesesuaian self-management dan mengkaji secara

rutin masalah dan komplikasi yang muncul (Bodenheimer dkk, 2002 dalam

Alex dkk., 2011)

Self-management diartikan sebagai sebuah penguatan bagi individu

dengan penyakit kronik sebaik cara untuk meningkatkan status kesehatan dan

mengurangi besarnya biaya perawatan kesehatan (Wilson, 2001 dalam

Chaplin dkk., tanpa tahun)

Self-management didefinisikan dalam cara yang berbeda-beda, tetapi

secara umum hal ini dideskripsikan sebagai kemampuan individu untuk

mengatur gejala-gejala, pengobatan, kensekuensi fisik dan psikis, dan

perubahan gaya hidup yang melekat pada kehidupan seseorang dengan

penyakit kronis (Barlow dkk, 2002 dalam Lennon dkk, 2013)

2. Teori-Teori Self-Management

Menurut Boger (2014) teori-teori yang menonjol yang mungkin

a. Model Perawatan Kronik (The Chronic Care Model)

Model perawatan kronik menyatakan bahwa ada 6 elemen yang

berpengaruh pada peningkatan kualitas klinis seseorang, yaitu komunitas,

system kesehatan, dukungan self-management, delivery system design,

dukungan keputusan, dan system informasi klinis (Wagner, 1998; 1999

dalam Boger, 2014).

b. Perceived Control

Kontrol perasaan didefinisikan sebagai keyakinan bahwa

seseorang dapat menentukan keadaan internal dan kebiasaan mereka

sendiri, mempengaruhi lingkungnannya, dan/atau mendatangkan tujuan

yang diharapkan (Wallston dkk, 1987 dalam Booger, 2014). Model linear

regresi menyimpulkan bahwa kotrol perasaan adalah alat prediksi paling

efektif untuk kesembuhan dan disabilitas individu secara spesifik. kontrol

perasaan mungkin penting untuk mempertahankan aktivitas fisik dan

mobilitas pada pasien pascastroke.

c. Locus of Control

Locus didikotomikan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal

(Rotter, 1966 dalam Booger, 2014). seseorang dengan internal locus

control didefinisikan sebagai seseorang yang percaya bahwa hasil atau

penguatan yang dinilai terjadi sebagai konsekuensi langsung dari tindakan

kepercayaan bahwa penguatan atau hasil adalah hasil dari kebiasaan orang

lain atau dipengaruhi oleh nasib, keberuntungan, atau kesempatan. namun

banyak keterbatasan dari teori ini dalam penerapan self-management.

d. The TransTheoretical Model of Change

Teori ini dalam hal perubahan kebiasaan digunakan untuk

mengklasifikasikan tingkatan-tingkatan yang berbeda atas kesiapan

motivasi untuk berubah (Prochaska dkk, 1992 dalam Booger 2014). The

Transtheoretical Model of Change berakar dari tugas seputar kecanduan,

namun diaplikasikan pada sejumlah kebiasaan yang relevan pada

self-management seperti peningkatan aktivitas fisik, kontrol berat badan, dan

diet (Sarkin dkk, 2001 dalam Booger, 2014), dan kepatuhan pengobatan

pada kondisi seseorang dengan penyakit kronis (Willey dkk, 2003 dalam

Booger, 2014).

e. Self-Efficacy

Self-efficacy didefinisikan sebagai kepercayaan seseorang untuk

berhasil dalam situasi tertentu. teori ini berasal dari teori sosial kognitif

yang dicetuskan oleh Albert Bandura. Teori ini menganut pendapat bahwa

seseorang belajar melalui dua cara, yaitu pengalaman langsung dan model

sosial. Bandura percaya bahwa model sosial menjadi hal yang lebih

berpengaruh terhadap pembelajaran manusia, sejak kesempatan untuk

sebagai pihak yang berkontribusi atas lingkungan sekitar kehidupannya,

atau agen perubahan dan bukan sekadar produk dari lingkungannya

(Bandura, 2011 dalam Booger, 2014).

3. Self-Management Pada Pasien Pascastroke

Catalano dkk. (2003) dalam Boger (2014) menyatakan bahwa prinsip

utama dari intervensi self-management pada stroke adalah bahwa sebagai

seseorang yang meningkatkan kemampuan koping untuk menyesuaikan diri

dan mengatur kehidupan mereka pascastroke, perasaan atas control mereka,

dan peningkatan kualitas hidup.

Self-management yang menyertai stroke tampil sebagai prioritas

penelitian untuk pasien, keluarga, dan professional kesehatan di UK. Sebuah

studi konsensus terbaru berupaya untuk mengidentifikasi sepuluh prioritas

teratas untuk penelitian, tiga diantaranya yaitu koping dengan konsekuensi

jangka panjang pada stroke, manajemen fatig, dan kepercayaan diri

mengiringi stroke dengan adanya self-management (Pollock dkk., 2012 dalam

Booger, 2014).

Joice (2012) menyatakan bahwa beberapa studi menyelidiki intervensi

self-management pada stroke. Tiga percobaan control random, sebuah studi

kualitatif, dan dua program telah diidentifikasi menggambarkan beberapa tipe

Percobaan yang dilakukan oleh Watkins dkk (2007) dalam

meningkatkan motivasi untuk meningkatkan self-management pada pasien

stroke menunjukkan adanya peningkatan mood pada kelompok perlakuan

dibandingkan dengan kelompok kontrol (Joice, 2012).

4. Pengukuran Self-Management Pada Pasien Pascastroke

Pengukuruan Self-Management ini menggunakan Stroke

Self-Management Questionnaire, yang setiap item di dalamnya bisa dideskripsikan

sebagai sebuah attitude, behaviour, atau skill yang menyediakan informasi

tentang kompetensi self-management seorang individu. Adapun kuesioner ini

mengukur empat domain dari penderita pascastroke, yaitu kapasitas,

kepercayaan diri dalam berinteraksi, strategi, dan bimbingan oleh professional

kesehatan. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Kapasitas diartikan sebagai indikator pengaruh dari perburukan dan

kemunduruan pada self-management. Berisi komponen tentang

pengetahuan kesehatan, kelumpuhan, dan ketetapan hati.

b. Kepercayaan diri dalam berinteraksi diartikan sebagai indikator

kepercayaan diri dan kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan

tenaga kesehatan, dan kepercayaan diri dalam merespon tenaga kesehatan

untuk menyesuaikan kebutuhan self-management. Berisi komponen

tentang komunikasi dengan professional kesehatan dan pengetahuan

c. Bimbingan oleh professional kesehatan diartikan sebagai indikator

kepercayaan pada informasi yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan

untuk menerapkan self-management. Berisi komponen tentang persepsi

atas tanggung jawab self-management.

d. Strategi diartikan sebagai indikator kesiapan dan kemampuan individu

untuk memerankan strategi self-management. Berisi komponen tentang

kesiapan untuk menerapkan self-management dan kemampuan

self-management.

C. Kualitas Hidup

1. Pengertian

Kualitas hidup adalah ukuran konseptual atau operasional yang sering

digunakan dalam situasi penyakit kronik sebagai cara untuk menilai dampak

terapi pada pasien. Pengukuran konseptual mencakup kesejahteraan, kualitas

kelangsungan hidup, kemampuan seseorang untuk secara mandiri melakukan

kegiatan sehari-hari (Montazeri dkk., 1996 dalam Brooker, 2008)

Kualitas hidup dapat menjadi istilah yang umum untuk menyatakan

status kesehatan, meskipun istilah ini juga memiliki makna khusus yang

memungkinkan penentuan ranking penduduk menurut aspek objektif maupun

subjektif pada status kesehatan mereka. Kualitas hidup yang berkaitan dengan

kesehatan (HQL, health-related quality of life) mencakup keterbatasan

kesejahteraan fisik, mental, serta spiritual. HQL dapat digunakan sebagai

sebuah ukuran integratif yang menyatukan mortalitas dan morbiditas, serta

merupakan indeks berbagai unsur yang meliputi kematian, morbiditas,

keterbatasan fungsional, serta keadaan sehat sejahtera (Gybney dkk, 2008).

2. Kualitas Hidup Pasien Pascastroke

Wyller dkk. (1998) melaporkan penelitiannya bahwa pasien stroke

mempunyai kualitas hidup terkait kesehatan yang lebih rendah jika

dibandingkan dengan kelompok control (Yani, 2010). Astrom M dan

Asplund K, 2005 dalam Yani, 2010 juga menyatakan bahwa stroke

mengakibatkan terjadinya ketidakmampuan fisik, emosi, dan kehidupan

sosial. Hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kualitas hidup

terkait kesehatan pada pasien stroke.

Niemi dkk. (1988) melakukan penelitian terhadap 46 pasien empat

tahun pascastroke tentang kualitas hidupnya, dari hasil penelitiannya

sebanyak 89% dari keseluruhan responden tidak mempunyai kualitas hidup

sebaik saat sebelum mereka terkena stroke, meskipun mereka sudah dalam

keadaan penyembuhan yang baik.

Ahlsio dkk. (1984) juga meneliti kualitas hidup pasien pascastroke

selama dua tahun. Dari 96 pasien yang mereka teliti, 23% diantaranya pernah

mengalami stroke berulang dan 27% lainnya akhirnya meninggal dunia.

ada peningkatan selama dua tahun. Penurunan kualitas hidup ini lebih

dominan dirasakan oleh pasien yang bergantung dalam melakukan ADL-nya.

Penurunan kualitas hidup pada pasien pascastroke menjadi hal yang

wajar karena banyaknya masalah yang timbul akibat stroke. Adapun

masalah-masalah yang sangat mempengaruhi kualitas hidup tersebut adalah spastisitas

dan kontraktur, nyeri, kesulitan dalam mobilitas, ketergantungan dalam ADL,

masalah sosial, dan masalah psikologis (Nurwahyuni, 1999).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Pascastroke

Larsen dkk. (2005) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Factors Influencing Stroke Survivors Quality of Life During Subacute

Recovery” bahwa factor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien

pasca stroke adalah umur, gender, level pendidikan, tipe stroke, tangan

dominan, penurunan fungsi motoric ekstremitas atas, dan komorbiditas.

Dengan umur dan gender sebagai pengaruh yang kuat, yakni orang yang

berumur lebih tua cenderung memiliki kualitas hidup yang rendah dibanding

orang yang lebih muda, demikian juga laki-laki cenderung memiliki kualitas

hidup yang rendah dibanding perempuan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kwon dkk. (2006),

mereka menyatakan bahwa kualitas hidup pasien pascastroke tidak

berhubungan dengan umur, gender, level pendidikan, status pernikahan, dan

lesi, atau subtype stroke. Namun yang mempengaruhi kualitas hidup pada

pasien stroke menurut mereka adalah adanya depresi, central poststroke pain

(CPSP), ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari, disfungsi motoric, status

ekonomi rendah, dan tidak bekerja. Ketergantungan dalam aktivitas

sehari-hari dan disfungsi motoric juga telah dibuktikan mempengaruhi kualitas hidup

pasien pascastroke pada penelitian sebelumnya (Kwon dkk., 2006).

Sedangkan Kim dkk. (2005) membedakan faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas hidup pasien pascastroke pada tingkatan umur muda

dan tua. Mereka menyatakan bahwa pada penderita stroke usia muda, kualitas

hidupnya dipengaruhi oleh disfungsi motoric, afasia, disartria, disfagia, dan

tidak bekerja. Pengguna alkohol dilihat mempunyai kualitas hidup yang lebih

tinggi pada usia muda.

Pada penderita stroke yang berusia lanjut, kualitas hidupnya

dipengaruhi oleh status ekonomi yang rendah, tidak bekerja, stroke

supratentorial, disfungsi motoric, stroke sirkulasi anterior, adanya diabetes

mellitus, afasia, disartria, disfagia, defek lapang pandang, kejang poststroke,

dan depresi. Sedangkan pengkonsumsi rokok dan alkohol dilihat mempunyai

kualitas hidup yang lebih tinggi (Kim dkk., 2005).

4. Domain Pengukuran Kualitas Hidup

Berdasarkan kuesioner yang dikembangkan oleh Williams dkk (1999)

menginterview 34 pasien stroke untuk mengidentifikasi domain umum yang

mempengaruhi kuesioner kualitas hidup terkait kesehatan pada pasien stroke.

Selama 1-6 bulan interview (setelah stroke), mereka ditanya tentang 3 area

yang hampir selalu dipengaruhi oleh stroke mereka. Tiga kumpulan respon ini

akhirnya dikembangkan dalam skala likert 5-poin, yaitu:

a. Jumlah bantuan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas spesifik, berkisar

dari tanpa bantuan sampai bantuan total

b. Jumlah hambatan yang dialami ketika mencoba melakukan suatu tugas,

berkisar antara tidak dapat melakukan sama sekali sampai tidak ada

hambatan sama sekali.

c. Derajat persetujuan dengan pernyataan berhubungan dengan fungsional

mereka, berkisar dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju.

Setelah melakukan beberapa kali uji validitas, reliabilitas, dan

responsivitas, didapatkan kesimpulan akhir dari domain kuesioner kualitas

hidup khusus stroke sebanyak 12 domain, yaitu kekuatan, peran keluarga

(didefinisikan sebagai kebutuhan pasien dalam melakukan pekerjaan terhadap

keluarga), bahasa, mobilisasi, mood, personality, self-care, peran sosial

(didefinisikan sebagai hubungan dan aktivitas pasien dengan teman di luar

rumah), pemikiran, fungsi ekstremitas atas, penglihatan, dan produktivitas

Bagan 2.1 Kerangka Teori

Kerangka Teori ini berdasarkan Corwin (2009), NINDS (2003), Boger (2014), dan Larsen, dkk (2005) Gangguan pembuluh

darah otak:

1. Trombotik 2. Embolik 3. Hemoragik

Stroke Akibat :

1. Paralisis 2. Deficit fungsi

kognitif

3. Deficit bahasa

4. Deficit emosional

5. Rasa sakit Kualitas Hidup

Factor lain yang mempengaruhi SSQOL :

Umur, gender, tingkat pendidikan, tipe stroke, fungsi motoric ekstremitas atas, dan komorbiditas) Self-Managem ent Meningkatkan kemampuan koping

untuk mengatur kehidupan, perasaan control diri, dan kualitas hidup pada penderita penyakit kronik (stroke).

A. Kerangka Konsep

Penelitian ini mengkaji dua variabel, 1 variabel bebas (independen) dan

satu variabel terikat (dependen). Variabel bebas adalah variabel yang bisa

dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya

terhadap variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang

nilainya ditentukan oleh variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah self management, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas hidup,

yang diuji pada pasien paskastroke.

Bagan 3.1 Kerangka Konsep

Self -Management

Kualitas Hidup Pasien Pascastroke

B. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Ho = tidak ada hubungan signifikan antara self-management dengan kualitas

hidup pasien paskastroke

b. H1 = ada hubungan signifikan antara self-management dengan kualitas hidup

pasien paskastroke.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi ketika variabel-variabel

penelitian menjadi bersifat operasional. Definisi dari operasional menjadikan

konsep yang masih abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No. Variabel Definisi Operasional

Cara

Ukur Alat Ukur Hasil Ukur

Skala Ukur 1.

Self-management

Kemampuan pengaturan diri individu untuk menghadapi kondisi penyakit kronis. Mengisi kuesioner

Kuesioner yang terdiri dari 25 pertanyaan dengan 6 pilihan jawaban:

1. Selalu benar 2. Sering benar

3. Kadang-kadang benar 4. Kadang-kadang salah 5. Sering salah

6. Selalu salah

Pertanyaan nomor 1-8 adalah pertanyaan dengan domain kapasitas, nomor 9-12 adalah domain kepercayaan diri dalam berinteraksi, nomor 13-19 adalah domain strategi, dan nomor 20-25 adalah domain bimbingan professional kesehatan

Pada analisis univariat:

1. Baik = lebih dari mean (>94,2)

2. Kurang Baik = kurang dari mean (<94,2)

Pada analisis bivariat:

Jumlah poin berdasarkan pilihan jawaban, yang berkisar antara 25-150. Ordinal (pada analisis univariat) Interval (pada analisis bivariat)

2. Kualitas Hidup Pasien Paskastroke Ukuran kesejahteraan seseorang dengan penyakit kronis Mengisi kuesioner

Kuesioner SSQOL (Stroke Specific Quality Of Life) yang terdiri dari 72 pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban:

Pada analisis univariat :

1. Baik = lebih dari median

No. Variabel Definisi Operasional

Cara

Ukur Alat Ukur Hasil Ukur

Skala Ukur yang

dipengaruhi oleh beberapa faktor.

1. Sangat setuju 2. Setuju

3. Kadang setuju kadang tidak 4. Tidak setuju

5. Sangat tidak setuju

Pertanyaan nomor 1-4 adalah domain kekuatan, nomor 5-7, 29-31, 42, dan 43 adalah domain peran dalam keluarga, nomor 44-46 adalah domain bahasa, nomor 32-34, 47-5 adalah domain mobilitas, nomor 8-14 adalah domain mood, nomor 15-18 adalah domain kepribadian, nomor 35-39, 56-58 adalah domain perawatan diri, nomor 19-24 dan 59 adalah domain peran dalam sosial, nomor 25-28 adalah domain pemikiran, nomor 40, 41, dan 60-65 adalah domain fungsi ekstremitas atas, nomor 66-69 adalah domain penglihatan, dan nomor 70-72 adalah domain produktivitas.

(>188,5)

2. Kurang Baik = kurang dari median (<188,5)

Jumlah poin berdasarkan pilihan jawaban, yang berkisar antara 72-360

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain korelatif dan menggunakan pendekatan cross

sectional.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah cakupan Puskesmas Pisangan, yaitu di

Kelurahan Pisangan dan Cirendeu, Tangerang Selatan.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2015.

C. Populasi dan Sampel Penelitian 1. Populasi

Populasi yang dijadikan pengamatan dalam penelitian ini adalah sekumpulan

pasien paskastroke yang tinggal di Kelurahan Pisangan dan Cirendeu yang

berada di komunitas.

2. Sampel

Sampel yang diamati dalam penelitian ini adalah pasien pascastroke yang

berada di wilayah kerja Puskesmas Pisangan, yang dipilih secara accidental,

dengan kriteria inklusi sebagai berikut:

a. Penderita yang masih dapat berkomunikasi dengan baik

D. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga macam instrumen yaitu kuesioner

SSQOL (Stroke-Spesific Quality Of Life), kuesioner SSMQ (Stroke

Self-Management Questionnaire), dan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyan

tentang karakteristik responden. SSQOL memuat 12 domain dengan 72

pertanyaan dan 5 pilihan jawaban, SSMQ terdiri dari 4 domain dengan 25

pertanyan dan 6 pilihan jawaban. Sedangkan kuesioner karakteristik responden

memuat 9 pertanyaan.

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah ada

pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap

tidak relevan. Pengujiannya dilakukan secara statistic, yang dapat dilakukan

secara manual atau dukungan komputer (Umar, 2011).

Setelah dinyatakan valid oleh pembuat kuesioner, berdasarkan uji

validitas yang dia lakukan di luar negeri, kedua kuesioner ini diuji

validitasnya kembali untuk memastikan bahwa kuesioner ini juga valid jika

digunakan di Indonesia. Adapun responden yang diikutsertakan dalam uji

validitas dan reliabilitas ini sejumlah 20 orang, yaitu penderita stroke yang

berada dalam wilayah cakupan Puskesmas Ciputat Timur. Hasil uji validitas

terhadap kuesioner SSMQ (Stroke Self-Management Questinnaire) dan

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Kuesioner SSMQ

No. R hitung No. R hitung No. R hitung No. R hitung

1 0,326 8 0,769 15 0,366 22 0,572

2 0,379 9 0,452 16 0,608 23 0,015

3 0,710 10 0,361 17 0,483 24 0,081

4 0,828 11 0,737 18 0,784 25 0,230

5 0,574 12 0,121 19 0,404 26 0,633

6 0,377 13 0,489 20 0,637 27 0,372

7 0,348 14 0,121 21 0,384 28 0,301

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Kuesioner SSQOL

No. R

hitung

No. R

hitung

No. R

hitung

No. R

hitung

No. R

hitung

1 0,753 17 0,466 33 0,753 49 0,275 65 0,382

2 0,623 18 0,368 34 0,567 50 0,235 66 0,741

3 0,678 19 0,437 35 0,666 51 0,294 67 0,478

4 0,731 20 0,610 36 0,666 52 0,593 68 0,676

5 0,557 21 0,705 37 0,376 53 0,581 69 0,714

6 0,519 22 0,382 38 0,478 54 0,533 70 0,290

7 0,534 23 0,396 39 0,655 55 0,591 71 0,728

8 0,202 24 0,188 40 0,512 56 0,633 72 0,453

9 0,477 25 0,308 41 0,610 57 0,787 73 0,652

10 0,037 26 0,041 42 0,675 58 0,751 74 0,537

11 0,419 27 0,479 43 0,742 59 0,720 75 0,778

12 0,324 28 0,323 44 0,609 60 0,787 76 0,845

13 0,696 29 0,470 45 0,145 61 0,447 77 0,766

14 0,499 30 0,836 46 0,138 62 0,552 78 0,714

15 0,225 31 0,761 47 0,390 63 0,552 16 0,407 32 0,760 48 0,561 64 0,715

Setelah dilakukan uji validitas ulang, ternyata ada beberapa pertanyaan

dari kedua kuesioner ini yang tidak valid. Dari SSMQ 15 poin tidak valid,

(Santoso, 2006 ). Sedangkan r tabel dari uji validitas ini adalah 0,444

(pps.unud.ac.id). Maka usaha selanjutnya untuk memperbaiki kuesioner

adalah dengan melakukan content validity, yaitu menguji kelayakan atau

relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau

melalui expert judgement (penilaian ahli) (Hendryadi, 2014). Hal ini

dilakukan karena kuesioner asli berbahasa Inggris, sedangkan peneliti

menggunakan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, maka untuk

memastikan bahwa redaksi kuesioner dalam Bahasa Indonesia sesuai

dengan maksud pembuat kuesioner yang berbahasa Inggris, kuesioner ini

diperbaiki dengan metode content validity oleh ahlinya.

Content validity ini dilakukan oleh 3 orang ahli, yang menyimpulkan

bahwa dari 15 poin yang tidak valid dari SSMQ, 12 poin diperbaiki dan 3

poin dihapus. Sedangkan 23 poin yang tidak valid dari SSQOL, 17 poin

diperbaiki dan 6 poin dihapus.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah

alat ukur yang digunakan sudah cukup akurat, stabil, dan konsisten jika

digunakan dalam pengukuran (Bahri dan Zamzam, 2014). Sama seperti

validitas instrument yang diuji kembali, reliabilitas instrumen juga diuji

kembali untuk memastikan reliabilitasnya jika digunakan di Indonesia.

Adapun hasil uji reliabilitas pada kuesioner SSMQ dan SSQOL adalah

Tabel 4.3

Hasil Uji Realibilitas Kuesioner SSMQ

No. Skor Cronbach‟s Alpha No. Skor Cronbach‟s Alpha No. Skor Cronbach‟s Alpha No. Skor Cronbach‟s Alpha

1 0,773 8 0,749 15 0,770 22 0,758

2 0,769 9 0,814 16 0,754 23 0,791

3 0,747 10 0,771 17 0,765 24 0,793

4 0,740 11 0,747 18 0,743 25 0,775

5 0,758 12 0,776 19 0,768 26 0,753

6 0,774 13 0,764 20 0,754 27 0,808

7 0,772 14 0,777 21 0,769 28 0,773

Tabel 4.4

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner SSQOL

No. Skor Cronb ach‟s Alpha No. Skor Cronbac h‟s Alpha No. Skor Cronbac h‟s Alpha No. Skor Cronbac h‟s Alpha No. Skor Cronbac h‟s Alpha

1 0,966 17 0,966 33 0,965 49 0,966 65 0,966

2 0,966 18 0,966 34 0,965 50 0,967 66 0,967

3 0,966 19 0,966 35 0,966 51 0,967 67 0,966

4 0,966 20 0,966 36 0,966 52 0,967 68 0,966

5 0,966 21 0,966 37 0,966 53 0,966 69 0,966

6 0,966 22 0,966 38 0,966 54 0,966 70 0,966

7 0,966 23 0,966 39 0,966 55 0,966 71 0,967

8 0,967 24 0,967 40 0,966 56 0,966 72 0,966

9 0,966 25 0,967 41 0,966 57 0,966 73 0,966

10 0,967 26 0,967 42 0,966 58 0,965 74 0,966

11 0,966 27 0,966 43 0,966 59 0,966 75 0,966

12 0,966 28 0,967 44 0,966 60 0,966 76 0,966

13 0,966 29 0,967 45 0,966 61 0,966 77 0,965

14 0,966 30 0,965 46 0,967 62 0,966 78 0,966

15 0,967 31 0,965 47 0,967 63 0,966

16 0,966 32 0,965 48 0,966 64 0,966

Menurut Gilford dan Spearman Brown dalam Bahri dan Zamzam

dari 0,6, dan dianggap sangat reliable jika skornya melebihi 0,8. Sedangkan

menurut Sugiyono (2007) dalam Bahri dan Zamzam (2014), alat ukur

dianggap reliable jika skornya melebihi 0,7. Skor reliabilitas dari

keseluruhan item SSMQ adalah >0,7 dan SSQOL >0,9, maka semua item

SSMQ sudah cukup reliable untuk dijadikan alat ukur, sedangkan semua

item SSQOL sudah sangat reliable.

F. Tahapan Pengambilan Data 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan

mengisi kuesioner. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Peneliti meminta izin kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

khususnya Program Studi Ilmu Keperawatan untuk melakukan

penelitian.

b. Peneliti menemui kader posbindu untuk mencari data pasien

pascastroke.

c. Peneliti meminta izin kepada Kepala Kelurahan dan Puskesmas untuk

melakukan penelitian pada warga di kelurahan terkait.

d. Peneliti menemui responden dan mengenalkan diri kepada responden.

e. Peneliti memberi penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan

penelitian kepada responden penelitian. Bila responden setuju, maka

f. Setelah mendapat persetujuan dari responden, peneliti membacakan

pertanyaan-pertanyan dan mengisikan jawaban pada kuesioner.

g. Lembar kuesioner selanjutnya akan diolah dan dianalisa.

2. Metode Pengolahan Data

Menurut Imron dan Munif (2009) ada 3 cara dalam pengolahan data, yaitu:

a. Memeriksa Data (Editing)

Langkah pertama dalam pengolahan data adalah pemeriksaan

(editing), yaitu memeriksa data hasil pengumpulan data yang berupa

daftar pertanyaan, kartu, buku register, dan lain-lain. Kegiatan

pemeriksaan ini meliputi perhitungan dan penjumlahan serta koreksi.

b. Memberi kode (Coding)

Setelah diperiksa, data perlu dikoding untuk memudahkan dalam

pengolahan. Pengkodingan ini dilakukan dengan cara menyederhanakan

data hasil penelitian agar lebih mudah diolah.

c. Tabulasi Data (Tabulating)

Tabulasi data yaitu kegiatan menyusun dan mengorganisir data

sedemikian rupa, sehingga akan dapat dengan mudah untuk dilakukan

G. Teknik Analisis Data

Imron dan Munif (2009) menyatakan bahwa analisis data dilakukan mulai

dari yang sangat sederhana, kemudian melangkah menuju suatu analisis yang

lebih sulit dan rumit. Macam-macam analisisnya yaitu :

1. Analisis Univariat

Teknik ini dilakukan terhadap setiap variabel hasil dari penelitian.

Hasil dari analisis ini berupa distribusi frekuensi, tendensi sentral, ukuran

penyebaran maupun presentase dari setiap variabel, ataupun dengan melihat

gambaran histogram dari variabel tersebut. Dengan menggunakan analisis

univariat ini dapat diketahui apakah konsep yang kita ukur tersebut sudah siap

untuk dianalisis serta dapat dilihat gambaran secara rinci, untuk kemudian

disiapkan kembali ukuran dan bentuk konsep yang akan digunakan dalam

analisis berikutnya (Imron dan Munif, 2009).

Analisis univariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

gambaran karakteristik responden, analisis gambaran self-management, dan

analisis gambaran kualitas hidup. Analisis gambaran karakteristik responden

mengunakan analisa deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dari

masing-masing karakteristik. Sedangkan analisa gambaran self-management

dan kualitas hidup, yang awalnya berupa data numeric, diubah sementara ke

dalam skala nominal untuk mempermudah penggambaran dan selanjutnya

[image:55.612.119.536.146.526.2]Model analisis ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan

antar variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Hubungan

tersebut yang terjadi mempunyai 3 kemungkinan, yaitu:

a. Ada hubungan tetapi sifatnya simetris, tidak saling mempengaruhi

b. Saling mempengaruhi antara dua variabel

c. Sebuah variabel mempengaruhi variabel lain (Imron dan Munif, 2009 dan

Lapau, 2012)

Uji bivariat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji untuk

menentukan hubungan self-management dengan kualitas hidup dan hubungan

masing-masing domain self-management dengan kualitas hidup. Hasil uji

normalitas menunjukan bahwa data dari salah satu variabel yang didapat tidak

terdistribusi secara normal, maka analisis bivariat yang digunakan dalam

penelitian ini adalah uji korelasi spearman, yaitu uji yang digunakan untuk

dua variabel numerik korelatif (Dharma, 2011).

H. Etika Penelitian

Menurut Nursalam (2008), secara umum prinsip etika dalam

penelitian/pengumpulan data dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu prinsip

manfaat, prinsip menghargai hak-hak subjek, dan prinsip keadilan. Adapun etika

yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu:

Peneliti akan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi

responden kepada calon responden sebelum dilakukan penelitian. Jika calon

responden setuju untuk menjadi responden, maka penelitian baru bisa

dilakukan.

b. Informed consent

Peneliti akan menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan,

tujuan dan manfaatnya, kemudian tentang cara penelitiannya. Peneliti harus

memastikan responden memahami tentang penelitian baru penelitian dapat

dilaksanakan.

c. Hak untuk dijaga kerahasiaannya.

Peneliti tidak akan mencantumkan nama asli pada lembar kuesioner

A. Analisis Karakteristik Responden Penelitian (Pasien Pascastroke di Wilayah Kerja Puskesmas Ciputat)

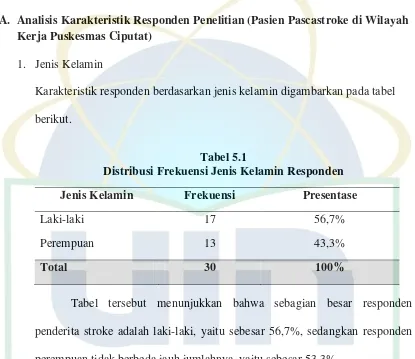

1. Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin digambarkan pada tabel

[image:58.612.115.530.145.504.2]berikut.

Tabel 5.1

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase

Laki-laki 17 56,7%

Perempuan 13 43,3%

Total 30 100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden

penderita stroke adalah laki-laki, yaitu sebesar 56,7%, sedangkan responden

perempuan tidak berbeda jauh jumlahnya, yaitu sebesar 53,3%.

2. Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia ini dikategorikan menjadi <60 tahun

Tabel 5.2

Distribusi Frekuensi Usia Responden

Usia Frekuensi Presentase

<60 tahun 14 46,7%

>60 tahun 16 53,3%

Total 30 100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden paling banyak berumur

60 tahun ke atas, yaitu sebanyak 53,3%, sedangkan responden yang berumur

dibawah 60 tahun tidak jauh berbeda jumlahnya, yaitu sebesar 46,7%.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan terakhir yang dimiliki oleh sebagian besar responden adalah SD,

yaitu sejumlah 12 orang. Selebihnya digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3

Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Frekuensi Presentase

Tidak sekolah 7 23,33%

SD 12 40%

SMP 0 0%

SMA 10 33,33%

Perguruan Tinggi 1 3,33%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

merupakan lulusan SD, yaitu sebesar 40%, selanjutnya yang terbanyak kedua

adalah lulusan SMA, dengan nilai 33,33%. Responden yang tidak bersekolah

sebesar 23,33%, sedangkan lulusan Perguruan Tinggi hanya satu orang yang

berarti sebesar 3,33% dari total responden. Tidak ada responden yang

pendidikan terakhirnya adalah SMP.

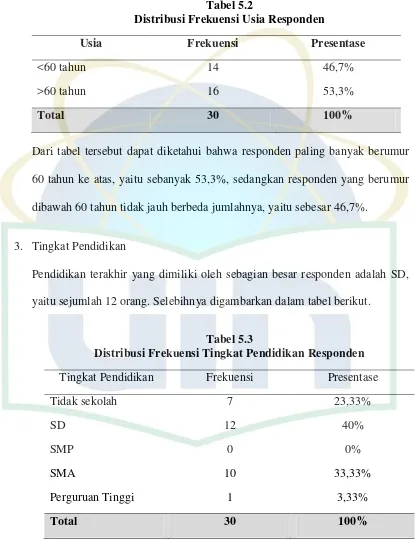

4. Status Pekerjaan

Status pekerjaan responden dibagi menjadi bekerja dan tidak bekerja,

[image:60.612.117.529.153.503.2]penjabarannya ada dalam tabel berikut.

Tabel 5.4

Distribusi Frekuensi Status Pekerjaan Responden

Status Pekerjaan Frekuensi Presentase

Bekerja 2 6,7%

Tidak Bekerja 28 93,3%

Total 30 100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua responden tidak

bekerja, yang mempunyai presentase sebesar 93,3%, sedangkan responden

yang bekerja hanya dua orang, yang jika dipresentasikan mempunyai nilai

5. Jenis Stroke

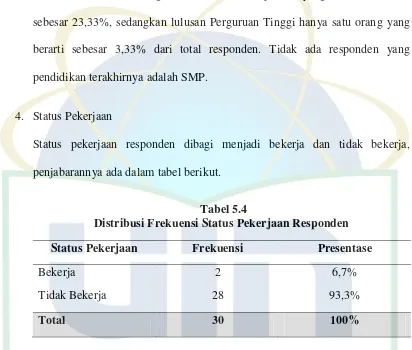

Sebagian besar penderita stroke yang menjadi responden penelitian

menderita stroke jenis iskemik, yaitu sebanyak 27 orang, sedangkan 3 lainnya

[image:61.612.117.532.136.644.2]menderita stroke jenis hemoragic.

Tabel 5.5

Distribusi Frekuensi Jenis Stroke Responden

Jenis Stroke Frekuensi Presentase

Hemoragic 3 10%

Iskemik 27 90%

Total 30 100%

6. Jumlah Serangan

Jumlah serangan stroke yang dialami responden dibagi menjadi sekali,

dua kali, dan lebih dari dua kali. Penjabaran frekuensi dan presentasenya ada

dalam tabel berikut.

Tabel 5.6

Distribusi Frekuensi Jumlah Serangan Stroke Responden

Jumlah Serangan Frekuensi Presentase

Sekali 19 63,33%

Dua kali 4 13,33%

Lebih dari dua kali 7 23,33%

Tabel tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar responden

mengalami serangan stroke hanya sekali, yaitu sebesar 19 orang atau 63,33%

dari keseluruhan responden. Responden yang mengalami serangan dua kali

sebanyak 13,33%, sedangkan yang mengalami serangan lebih dari dua kali

sebanyak 23,33% dari total responden.

7. Fungsi Ekstremitas Atas

Sebagian besar responden mengalami kelumpuhan pada tangan, baik

tangan kanan atau kiri, sedangkan sebagian lainnya mengalami gangguan saja,

seperti kesemutan dan kaku. Sebagian kecil lagi dari responden tidak

[image:62.612.118.532.139.583.2]mengalami gangguan pada tangan.

Tabel 5.7

Distribusi Frekuensi Fungsi Ekstremitas Atas Responden Fungsi Ekstremitas

Atas Frekuensi Presentase

Ada kelumpuhan kanan 7 23,3%

Ada kelumpuhan kiri 9 30%

Hanya gangguan 6 20%

Tanpa gangguan 8 26,7%

Total 30 100%

Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa responden yang mengalami

kelumpuhan pada tangan lebih banyak daripada yang hanya mengalami

gangguan pada tangan dan tanpa gangguan secara berurutan presentasenya

adalah 20% dan 26,7%.

8. Ada Tidaknya Penyakit Penyerta

Responden penelitian ada yang mempunyai penyakit penyerta stroke,

ada juga yang tidak. Penyakit penyerta yang dialami oleh responden antara

lain adalah diabetes, penyakit jantung, rheumatic, dan lain sebagainya.

[image:63.612.116.531.109.652.2]Selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.8

Distribusi Frekuensi Ada Tidaknya Penyakit Penyerta Status penyakit

penyerta Frekuensi Presentase

Tidak ada 13 43,3%

Ada

1. Hipertensi 2. Diabetes

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai

penyakit penyerta lebih banyak daripada responden yang tidak mempunyai

penyakit penyerta, dengan perbandingan 53,7% : 46,3%. Adapun penyakit

penyerta yang diderita bermacam-macam sesuai tabel di atas. Sebagian

responden hanya mempunyai satu penyakit penyerta, namun beberapa

responden lainnya mempunyai penyakit penyerta lebih dari satu,

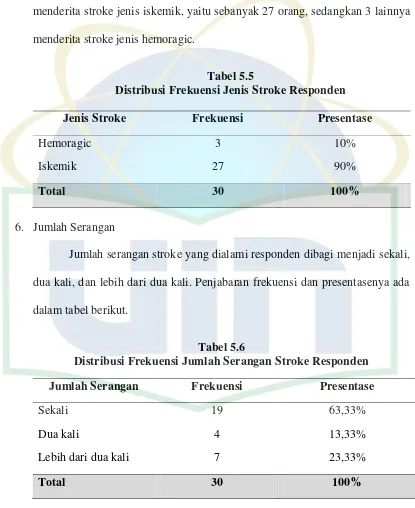

B. Analisis Univariat (Gambaran Self-Management Pasien Pascastroke)

Hasil analisis univariat tentang gambaran self-management pasien

pascastroke di wilayah kerja Puskesmas Pisangan yang menggunakan Kuesioner

Self-Management Khusus Stroke adalah sebagai berikut. Untuk memudahkan

penggambaran, penulis menggunakan pengkategorian untuk menjelaskan hasil

penelitian.

Tabel 5.9

Analisis Gambaran Self-Management Pasien Pascastroke Self-management Frekuensi Presentase

Baik 13 43%

Kurang Baik 17 57%

Total 30 100%

Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah responden yang memiliki

self