ANALISIS INDEKS IKLIM DENGAN METODE HISTORICAL

BURN ANALYSIS (HBA) UNTUK PENGEMBANGAN

ASURANSI INDEKS IKLIM

WAHYU SUKMANA DEWI

DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Indeks Iklim dengan Metode Historical Burn untuk Pengembangan Asuransi Indeks Iklim adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

Wahyu Sukmana Dewi

ABSTRAK

WAHYU SUKMANA DEWI. Analisis Indeks Iklim dengan Metode Historical Burn untuk Pengembangan Asuransi Indeks Iklim. Dibimbing oleh YON SUGIARTO dan WORO ESTININGTYAS.

Resiko iklim kekeringan berkaitan dengan sistem usahatani padi. Adaptasi bencana kekeringan dapat dilakukan dengan asuransi indeks iklim. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi kejadian kekeringan dan menganalisis indeks iklim untuk kejadian kekeringan di wilayah kajian. Indeks iklim disusun menggunakan metode Historical Burn Analysis (HBA) dengan curah hujan sebagai parameter iklim utama. Trigger dan exit ditentukan berdasarkan runut waktu yang panjang untuk menentukan indeks musim yang akan datang. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Kebonagung memiliki nilai exit dan

trigger tertinggi yaitu 89 dan 116 mm. Petani menerima pembayaran penuh jika curah hujan di bawah 89 mm dan pembayaran tidak akan dilakukan apabila curah hujan berada di atas 116 mm. Kekeringan yang teridentifikasi di Kabupaten Pacitan dianalisis berdasarkan kejadian kekeringan terkena dengan periode 2 mingguan. Indeks iklim ini dapat dijadikan suatu langkah adaptasi untuk petani dalam menghadapi musim kemarau.

Kata kunci: adaptasi, indeks iklim, kekeringan, metode Historical Burn Analysis (HBA)

ABSTRACT

WAHYU SUKMANA DEWI. Climate Index Analysis with Historical Burn Analysis (HBA) Method for Climate Index Insurance Development. Supervised by YON SUGIARTO and WORO ESTININGTYAS.

Climate risk which is really associated with rice farming systems is drought.Adaptation to drought which can be done by farmers with climate index insurance The purpose of this study is to identify the incidence of drought and analyze climate index for incidence of drought in the study area. Climate index is arranged by using the method Historical Burn Analysis (HBA) with rainfall as the main climatic parameters.Trigger and exit is determined based on long time series to determine the index of the coming season. Result of the analysis shows that the District Kebonagung has the highest exit and trigger value, that is 89 and 116 mm. The farmers pays the full insurance coverage if the rainfall under 89 mm and payment of insurance coverage will not be performed if the rainfall value in the dry season is above 116 mm. Identification of drought in Pacitan analyzed based on the incidence of drought in two week period. This index climate can become a step for adaptation to farmer to face dry season.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada

Departemen Geofisika dan Meteorologi

ANALISIS INDEKS IKLIM DENGAN METODE HISTORICAL

BURN ANALYSIS (HBA) UNTUK PENGEMBANGAN

ASURANSI INDEKS IKLIM

DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Skripsi : Analisis Indeks Iklim dengan Metode Historical Burn Analysis (HBA) untuk Pengembangan Asuransi Indeks Iklim

Nama : Wahyu Sukmana Dewi NIM : G24100025

Disetujui oleh

Yon Sugiarto, SSi, MSc Pembimbing I

Dr Ir Woro Estiningtyas, MSi Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Tania June, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2014 ini ialah kekeringan, dengan judul Analisis Indeks Iklim dengan Metode Historical Burn Analysis (HBA) untuk Pengembangan Asuransi Indeks Iklim.

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu terselesaikannya karya ilmiah ini, diantaranya adalah :

1. Bapak Yon Sugiarto, SSi, MSc dan Ibu Dr Ir Woro Estiningtyas, MSi selaku pembimbing.

2. Bapak Dr Ir Rizaldi Boer yang telah banyak memberi saran dan masukan dalam proses penyelesaian karya ilmiah.

3. Bapak Heru dari Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Madiun, Bapak Gatot dari Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan, dan Bapak Petri dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, yang telah membantu selama pengumpulan data. 4. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti agar tidak mudah menyerah.

5. Adikku tercinta Ratih Dwi Kartikasari yang selalu memberi semangat dan membuat tertawa setiap saat.

6. Sahabat-sahabat Pondok Mona yang selalu menyemangati (Mbak Icha, Mbak Dessy, Risty, Ulfa, dan lain-lain).

7. Sahabat-sahabat yang tidak pernah saya lupakan kebaikan dan ketulusannya (Aprilia Sufiyati Safitri, Ilmina Philippines, Dewi Sulistyowati, Srimani Puspa Dewi), semoga persahabatan kita abadi ya, Amiin.

8. Teman-temanku Geofisika dan Meteorologi IPB 47 yang selalu bisa membuat tertawa dan terus semangat (Rifky, Bayu, Disti, Linda, Aulia, Shailla, Hasby, Iftah, Thaisir, Ryan, Em, Haikal, Givo, Uni, Enggar, Aat, Nunung, Jeffry, Daus, Dede, Ichanur, Ichakar, Aji, Reza, Indy, Alfi, Aret, Putri, Windita, Jeni, Neni, Nani, Moe, Jun, Edy, Resti, Ghalib, Dety, Ernat, Pipit, Irza, Adi, Ryco, Fiki, Anggi, Basit, Mail, Uwi, Rony, Himma, Alan, Frimadi, Niki, Arisal, Angga, Ade, Hendy)

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 13

Latar Belakang 13

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

Ruang Lingkup Penelitian 3

TINJAUAN PUSTAKA 4

Dinamika dan Variabilitas Iklim serta Dampaknya Terhadap Sektor Pertanian 4 Hubungan Kekeringan dengan Luas Tanam dan Produksi Padi 7

Asuransi Indeks Iklim 8

Metode Historical Burn Analysis (HBA) 9

Kondisi Umum Wilayah Kajian 9

Kondisi Pertanian Wilayah Kajian 10

METODOLOGI 11

Waktu dan Tempat 11

Alat dan Bahan 11

Prosedur Analisis Data 11

HASIL DAN PEMBAHASAN 16

Hubungan Curah Hujan dan Kekeringan dengan Produksi dan Luas Tanaman

Padi 16

Penyusunan Indeks Iklim 23

Implikasi Terhadap Pengembangan Asuransi Indeks Iklim di Kabupaten

Pacitan 25

SIMPULAN DAN SARAN 26

Simpulan 26

Saran 27

LAMPIRAN 31

DAFTAR TABEL

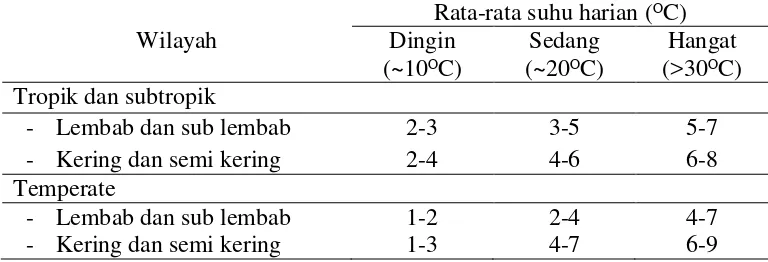

1 Rata-rata nilai ETp (mm hari-1) untuk berbagai wilayah agroklimat 12 2 Ilustrasi perhitungan nilai exit dan trigger untuk Kecamatan

Kebonagung 14

3 Tipe iklim Oldeman di Kabupaten Pacitan berdasarkan data tahun

1998-2013 17

DAFTAR GAMBAR

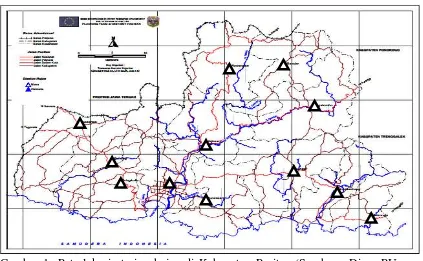

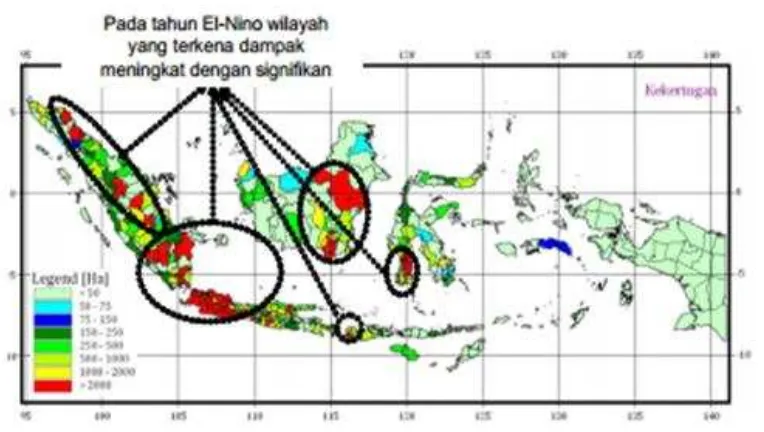

1 Peta lokasi stasiun hujan di Kabupaten Pacitan 4 2 Luas areal pertanaman padi yang dilanda kekeringan di Indonesia

dalam periode 1989-2010 6

3 Rata-rata luas areal pertanaman padi yang mengalami kekeringan pada tahun El Nino di setiap kabupaten dalam periode 1989-2006 6

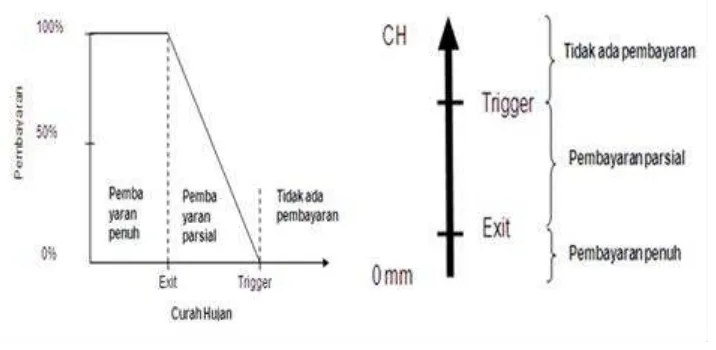

4 Konsep pembayaran asuransi indeks iklim 9

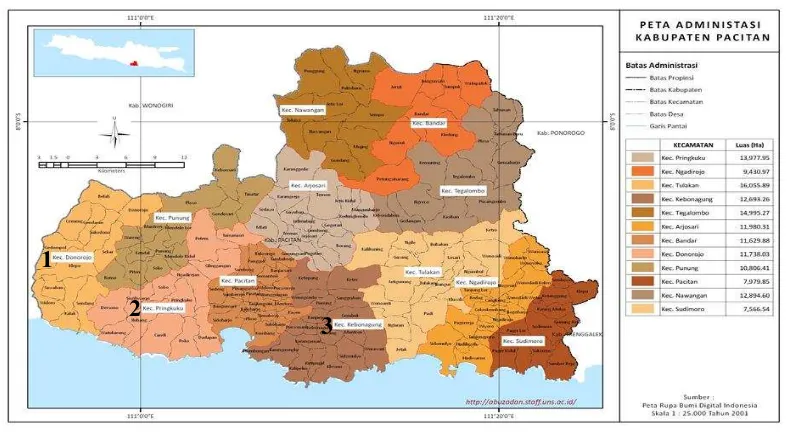

5 Peta administrasi Kabupaten Pacitan 11

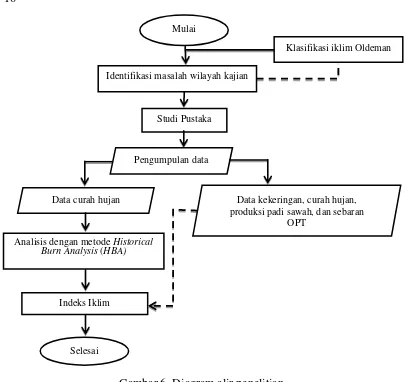

6 Diagram alir penelitian 16

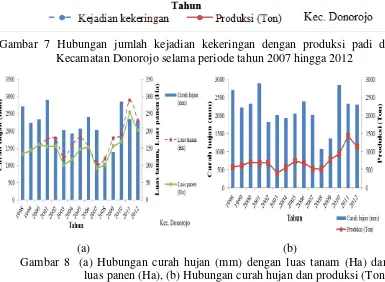

7 Hubungan jumlah kejadian kekeringan dengan produksi padi di Kecamatan Donorojo selama periode tahun 2007 hingga 2012 17 8 (a) Hubungan curah hujan (mm) dengan luas tanam (Ha) dan luas

panen (Ha), (b) Hubungan curah hujan dengan produksi (Ton)

tanaman padi di Kecamatan Donorojo 18

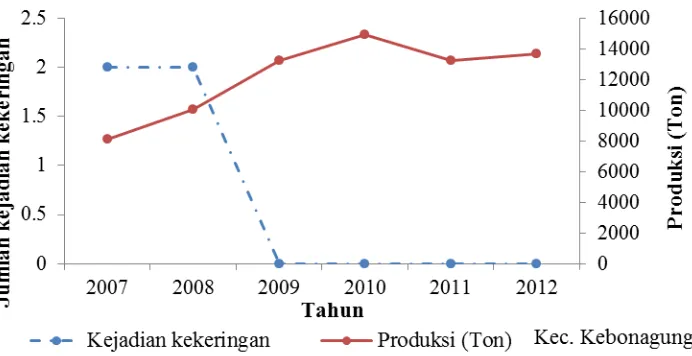

9 Hubungan jumlah kejadian kekeringan dengan produksi padi di Kecamatan Kebonagung selama periode tahun 2007 hingga 2012 19 10 (a) Hubungan curah hujan (mm) dengan luas tanam (Ha) dan luas

panen (Ha), (b) Hubungan curah hujan dengan produksi (Ton)

tanaman padi di Kecamatan Kebonagung 19

11 Hubungan jumlah kejadian kekeringan dengan produksi padi di Kecamatan Pringkuku selama periode tahun 2007 hingga 2012 20 12 (a) Hubungan curah hujan (mm) dengan luas tanam (Ha) dan luas

panen (Ha), (b) Hubungan curah hujan dengan produksi (Ton)

tanaman padi di Kecamatan Pringkuku 20

13 Hubungan curah hujan, kejadian kekeringan, dan serangan OPT terhadap produksi padi selama periode tahun 2007 hingga 2012 22 14 Jumlah kecamatan yang terkena bencana kekeringan di Kabupaten

DAFTAR LAMPIRAN

1 Jumlah kejadian kekeringan dan serangan OPT di 12 kecamatan di

Kabupaten Pacitan pada tahun 2007 hingga 2012 31

2 Akumulasi jumlah kejadian kekeringan dan serangan OPT di setiap kecamatan terhadap produksi padi pada tahun 2007 hingga 2012 33 3 Indeks iklim 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan berdasarkan Metode

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pertanian berperan penting terhadap ketahanan pangan sebagai sumber mata pencaharian jutaan petani dengan berbagai keterbatasan. Selain menghasilkan pangan, sektor ini juga berkontribusi besar dalam peningkatan daya beli masyarakat melalui perannya dalam penyerapan tenaga kerja (Sumaryanto 2009). Pertanian yang berkelanjutan merupakan manajemen dan konservasi berbasis sumberdaya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan guna menjamin tercapainya dan terpuaskannya kebutuhan manusia generasi saat ini maupun mendatang (FAO 1989).

Iklim memegang peranan yang sangat penting dalam bidang pertanian. Variasi-variasi cuaca dan iklim akan mengendalikan seluruh fase produksi maupun tanah. Variasi cuaca dan iklim tersebut erat kaitannya dengan kejadian perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan suatu perubahan dalam kondisi cuaca rata-rata atau perubahan dalam distribusi kejadian cuaca terhadap kondisi rata-ratanya. Terjadinya peningkatan suhu udara, perubahan pola hujan, peningkatan muka air laut, dan kejadian iklim ekstrim El Nino dan La Nina yang meningkatkan frekuensi terjadinya banjir dan kekeringan merupakan beberapa contoh dampak dari adanya fenomena perubahan iklim. Fenomena alam ini berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap dampak negatif dari perubahan perilaku iklim (Yohe dan Tol 2002, Stern et al. 2006).

Usaha peningkatan kebutuhan pangan nasional untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat telah menyadarkan kita akan pentingnya pengetahuan cuaca dan iklim. Peningkatan produksi pangan yang dilakukan secara intensif maupun ekstensif tetap harus memperhatikan kondisi lingkungan, dalam hal ini cuaca dan iklim. Fluktuasi cuaca dan iklim berdampak langsung terhadap terjadinya bencana kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu resiko iklim yang sangat terkait dengan sistem usahatani berbasis padi, sehingga perlu mendapat perhatian lebih untuk mengatasinya. Hal itu berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Baharsyah dan Fagi (1995) bahwa kekeringan adaah faktor penghambat pertumbuhan produksi padi yang akan terasa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Fenomena El Nino pada tahun 1997 menyebabkan hampir seluruh wilayah Indonesia terlanda bencana kekeringan. Curah hujan dibawah normal karena distribusi yang tidak merata serta menurunnya daya serap air oleh tanah menjadi indikasi utama terjadinya kekeringan. Usaha tani padi merupakan sistem yang masih dominan dalam memasok kebutuhan pangan di Indonesia, sehingga kejadian iklim ekstrim berupa kekeringan akan berpengaruh terhadap ketahanan petani dan berdampak besar terhadap ketahanan pangan.

2

hutang dalam jumlah besar sehingga kebutuhan konsumsi keluarga petani dan kebutuhan investasi selanjutnya (usaha tani dan lain-lain) terancam tidak terpenuhi secara normal. Hasil pemantauan kekeringan tanaman padi selama 10 tahun pada tahun 1993-2002 menyatakan bahwa angka rata-rata lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan mencapai 220.380 Ha dengan lahan puso mencapai 43.434 Ha atau setara dengan kehilangan 190.000 ton gabah kering giling (GKG) (RAN-API 2007). Las (2007) menyatakan bahwa peningkatan kejadian iklim ekstrim mengakibatkan kegagalan panen dan kerusakan tanaman yang mempengaruhi produktivitas, kerusakan sumberdaya lahan pertanian, meningkatnya frekuensi, luas dan intensitas banjir dan kekeringan, serta peningkatan kelembaban yang menyebabkan peningkatan intensitas gangguan OPT.

Sektor pertanian dalam perannya membangun perekonomian nasional memerlukan berbagai upaya untuk mendukung petani sebagai pelaku utama dalam menghadapi kesulitan karena resiko yang harus ditanggung akibat kekeringan. Adaptasi yang dapat dilakukan oleh petani salah satunya adalah asuransi indeks iklim. Asuransi indeks iklim merupakan sistem asuransi yang memberikan pembayaran pada pemegang polis ketika terpenuhi kondisi cuaca atau iklim yang tidak diharapkan yang dinyatakan dengan indeks iklim tanpa harus ada bukti kegagalan panen. Asuransi indeks iklim ini merupakan alat manajemen resiko iklim yang relatif baru dalam sistem usaha tani padi. Dalam sistem asuransi indeks iklim, yang diasuransikan ialah indeks iklimnya dan bukan tanamannya. Pembayaran dilakukan berdasarkan apakah indeks iklim yang ditetapkan dicapai pada periode pertumbuhan tanaman yang diasuransikan (Boer 2010b). Asuransi indeks iklim adalah asuransi yang memberikan penggantian atas kerugian akibat penurunan tingkat panen atau kegagalan panen yang dikaitkan dengan cuaca (Departemen Keuangan 2010). Asuransi ini dapat mempercepat penerimaan petani terhadap teknologi adaptasi atau integrasi informasi prakiraan musim atau iklim dalam membuat keputusan.

Kabupaten Pacitan dipilih sebagai obyek dalam penelitian ini dikarenakan potensi kekeringan yang dimilikinya cukup besar. Topografi yang berbukit dan bergunung dengan lereng terjal serta bentuk jalur sungai sempit dengan tebing yang sangat terjal menyebabkan daya tampung sungai menjadi kecil. Kerusakan fisik lingkungan seperti pembabatan hutan, penanaman tanaman semusim (pangan dan hortikultura) pada daerah dengan lereng terjal tanpa usaha konservasi yang memadai menyebabkan makin besarnya jumlah curah hujan yang ditransfer menjadi aliran permukaan. Hal tersebut menyebabkan kesempatan air meresap ke dalam tanah menjadi kecil sehingga cadangan air tanah semakin berkurang. Akibatnya dimusim hujan air hujan ditransfer menjadi aliran permukaan sehingga dapat menyebabkan banjir dan erosi sedangkan di musim kemarau menyebabkan kekeringan. Bencana alam kekeringan yang berkepanjangan akan berdampak terhadap sistem usaha tani padi di Kabupaten Pacitan.

Perumusan Masalah

3 dan Januari yaitu sebanyak 21-24 hari hujan. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September merupakan bulan yang memiliki jumlah hari hujan paling sedikit, yaitu hanya sebanyak 1-11 hari hujan per bulan (BPS 1993). Pertanian adalah sektor utama penyangga stabilitas regional di Kabupaten Pacitan. Kejadian iklim ekstrim

El Nino dan La Nina serta perubahan pola hujan akibat perubahan iklim membawa dampak terhadap peningkatan frekuensi terjadinya bencana banjir dan kekeringan. Pacitan adalah salah satu wilayah yang cukup berpotensi mengalami kekeringan di Jawa Timur.

Bencana alam kekeringan akibat curah hujan yang tidak terdistribusi secara merata berdampak terhadap produktvitas padi di wilayah Pacitan. Warga setempat mengaku sudah akrab dengan kondisi kekeringan sepanjang musim kemarau sehingga memanfaatkan tanaman palawija yang tidak memerlukan kebutuhan air banyak. Meskipun demikian, kondisi kekeringan tidak bisa dibiarkan lebih lanjut.

Kejadian kekeringan di Kabupaten Pacitan terus terjadi dan berulang serta membawa dampak kerugian, oleh karena itu diperlukan suatu langkah adaptasi bagi petani untuk menghadapi perubahan iklim.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi kejadian kekeringan di wilayah kajian dan menganalisis indeks iklim untuk kejadian kekeringan di wilayah kajian.

Manfaat Penelitian

Data dan informasi mengenai kejadian kekeringan dapat digunakan sebagai parameter resiko iklim terhadap usaha tani padi. Informasi indeks iklim merupakan indikator untuk menggambarkan kejadian kekeringan di wilayah kajian. Indeks ini bermanfaat dalam pengembangan asuransi indeks iklim yang dapat digunakan sebagai salah satu langkah adaptasi terhadap perubahan iklim.

Ruang Lingkup Penelitian

4

Gambar 1 Peta lokasi stasiun hujan di Kabupaten Pacitan (Sumber : Dinas PU dan Pengairan Kab. Pacitan 2014)

TINJAUAN PUSTAKA

Dinamika dan Variabilitas Iklim serta Dampaknya Terhadap Sektor Pertanian

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan topografi yang sangat beragam dan posisinya yang berada di antara dua samudera dan dua benua menjadikan Indonesia memiliki iklim yang dinamis dan kompleks. Pengaruh lokal dan gangguan siklon tropis sangat berhubungan dengan terjadinya keragaman iklim di Indonesia. Faktor-faktor yang berperan terhadap iklim Indonesia antara lain fluktuasi suhu permukaan laut, Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ), Dipole Mode Index (DMI), suhu permukaan laut Pasifik ekuator, Monsun Asia Tenggara-Australia, sirkulasi Hadley dan Walker serta arus lintas Indonesia (ARLINDO). Selain itu, iklim di Indonesia juga dikendalikan oleh tiga sistem peredaran angin, yaitu angin pasat, angin meridional, dan angin lokal. Keseluruhan komponen tersebut membentuk suatu sistem baik lokal, regional, maupun global yang turut menentukan variabilitas dan keragaman iklim di Indonesia. Dalam jangka panjang, variabilitas dan keragaman iklim akan mengalami pergeseran musim dari rata-ratanya terutama dikarenakan oleh perubahan iklim. Terjadinya tren perubahan ini menyebabkan perubahan masuknya awal musim dan panjang musim hujan. Perubahan pola curah hujan akan berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi tanaman baik melalui curah hujan secara langsung maupun ketersediaannya di waduk atau sungai (BALITBANGTAN 2013).

September-5 Desember (Hamada et al. 2002). Perubahan frekuensi El Nino merupakan salah satu tanda terjadinya dinamika dan variabilitas iklim. El Nino merupakan fenomena alam yang ditandai dengan meningkatnya suhu muka laut atau SST

(Sea Surface Temperatur) dari nilai rata-ratanya di sekitar Pasifik Tengah dan timur sepanjang ekuator (Tongkukut 2011). Pada keadaan normal, air laut dalam yang bersuhu rendah dan kaya nutrisi bergerak naik ke permukaan laut di wilayah dekat pantai Amerika Selatan dan meluas hingga Perairan Peru. Pada kondisi akan meningkatkan kelembaban udara di atasnya sehingga Angin Pasat Timuran menyebabkan daerah yang berpotensi tumbuh awan-awan hujan adalah di Samudra Pasifik Barat, wilayah Indonesia dan Australia Utara. Pada saat El Nino terjadi, suhu muka laut di Pasifik Timur ekuator lebih tinggi dibanding nilai rata-ratanya. Jumlah air laut bersuhu rendah yang mengalir di sepanjang Pantai Selatan Amerika dan Pasifik timur berkurang. Suhu muka laut diperairan Pasifik Barat yang lebih dingin menyebabkan tekanan udara di atasnya menjadi tinggi dan udara cenderung bergerak turun lalu bergerak ke daerah dengan tekanan lebih rendah yang artinya di atas permukaan laut di Pasifik Barat ekuator angin akan bergerak ke timur (Sarachik 2010). Hal ini menyebabkan massa udara yang mengandung uap air di atas Australia, Indonesia dan sekitarnya akan terdorong ke timur sehingga secara langsung akan mengurangi potensi hujan.

Dampak El Nino tidak sama untuk seluruh wilayah Indonesia (Aldrian dan Susanto 2003), bergantung kepada intensitas, frekuensi, dan durasinya. Daerah dengan pola hujan monsunal memiliki pengaruh El Nino lebih kuat dibandingkan pola ekuatorial dan lokal. Pemanasan global menyebabkan warm pool lebih hangat, dengan kondisi warm pool lebih hangat, potensi mencapai critical temperature SST lebih tinggi sehingga akan memudahkan warm pool untuk bergerak ke Pasifik tengah. Dengan demikian frekuensi kejadian El Nino akan meningkat yang akan menyebabkan kejadian kekeringan lebih sering di wilayah Indonesia.

6

Gambar 2 Luas areal pertanaman padi yang dilanda kekeringan di Indonesia dalam periode 1989-2010 (Sumber : Road Map 2011).

Gambar 3 Rata-rata luas areal pertanaman padi yang mengalami kekeringan pada tahun El Nino di setiap kabupaten dalam periode 1989-2006 (Sumber : Boer 2008b)

7 Selatan, Sulawesi Barat, dan Lombok. Frekuensi kejadian kekeringan pada pertanaman padi sawah khususnya di Jawa adalah tiga kali dalam empat tahun dan umumnya meningkat tajam pada tahun El Nino (Boer et al. 2009).

Peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim sangat berkaitan dengan perubahan pola curah hujan. Sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan paling rentan terhadap pola curah hujan karena sangat sensitif terhadap cekaman (kelebihan dan kekurangan) air. Secara teknis, kerentanan tanaman pangan sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dan sifat tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air, tanaman, dan varietas (Las et al. 2008b). Oleh sebab itu, kerentanan tanaman pangan terhadap pola curah hujan akan berimbas terhadap luas areal tanam dan panen, produktivitas, serta kualitas hasil. Kejadian iklim ekstrim terutama fenomena El Nino sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, diataranya menyebabkan kegagalan panen dengan penurunan IP yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi, menyebabkan kerusakan sumberdaya lahan pertanian, peningkatan frekuensi, luas, dan bobot atau intensitas kekeringan, peningkatan kelembaban, serta peningkatan intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) (Las et al. 2008a).

Hubungan Kekeringan dengan Luas Tanam dan Produksi Padi

Posisi geografis Indonesia sangat mempengaruhi kejadian iklim ekstrim, dalam hal ini adalah banjir dan kekeringan. Fenomena yang sangat mempengaruhi iklim di Indonesia adalah ENSO dikarenakan Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Pasifik dan Hindia. Kejadian El Nino akan menyebabkan kekeringan di wilayah Indonesia terutama di wilayah yang mempunyai pola curah hujan monsoonal. Fenomena La Nina akan menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat pada saat musim kemarau serta menyebabkan majunya awal musim hujan (Bell et al. 1999). Pada tahun 2010 terjadi suatu fenomena kemarau basah sehingga sepanjang tahun terjadi musim hujan. Hal ini merupakan salah satu contoh iklim ekstrim yang terjadi di Indonesia sebagai akibat terjadinya perubahan ikllim.

Kekeringan (drought) adalah kekurangan curah hujan yang cukup besar dan berlangsung lama serta dapat mempengaruhi kehidupan tanaman dan hewan di suatu daerah sehingga menyebabkan kekurangan keperluan hidup sehari-hari. Penyebab terjadinya kekeringan ada tiga, yaitu: pertama adalah hujan, dimana sifat hujan menentukan ketersediaan air di dalam tanah. Kekeringan terjadi jika hujan tidak merata dan menyimpang dari keadaan normal. Kedua yaitu jenis tanaman, dimana tiap jenis tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda dalam tiap tingkat pertumbuhannya sehingga tanaman akan mengalami kekeringan jika jumlah kebutuhan air pada tingkat pertumbuhannya tidak sesuai dengan pola agihan hujan meskipun jumlah hujan secara keseluruhan mencukupi. Ketiga adalah tanah, dimana besar kecilnya kemampuan tanah menyimpan air akan menentukan terjadinya kekeringan (American Meteorological Society 1997).

8

untuk MT III tahun 2014, menunjukkan bahwa kerawanan musiman kekeringan memiliki status ringan sebesar 29%, sedang 16%, dan sangat rawan sebesar 3%. Kabupaten Pacitan secara spasial memiliki status kerawanan kekeringan musiman ringan. Total luas baku sawah di Kabupaten Pacitan dengan komoditas padi adalah sebesar 13.025 Ha dengan potensi tanam untuk MT I dan MT II masing-maisng seluas 13.025 Ha dan 5.534 Ha. Prediksi sifat hujan di Kabupaten Pacitan, sebagian besar menunjukkan sifat hujan di atas normal, namun ada dua kecamatan yang memiliki sifat hujan normal yaitu Kecamatan Donorojo dan Punung (KEMENTAN 2014).

Asuransi Indeks Iklim

Kerugian pada sistem usaha tani padi sebagian besar disebabkan oleh bencana terkait iklim seperti kekeringan dan banjir. Petani pada umumnya telah memiliki cara tersendiri untuk mengatasi berbagai resiko yang diakibatkan oleh iklim tersebut, diantaranya adalah mengganti tanaman dengan yang lebih tahan terhadap tekanan iklim, melakukan pinjaman uang di bank, koperasi, atau kelompok tani. Namun beberapa cara tersebut masih terbatas dan tidak ada jaminan pasti, sehingga petani masih sering mengalami kerugian. Saat ini telah berkembang produk asuransi pertanian berbasis indeks iklim yang dikenal dengan Asuransi Indeks Iklim (Climate Index Insurance). Asuransi indeks iklim adalah asuransi yang memberikan penggantian atas kerugian akibat penurunan tingkat panen atau kegagalan panen yang diakibatkan cuaca. Menurut Boer (2010b) sistem ini memberikan pembayaran pada pemegang polis manakala terpenuhi kondisi cuaca atau iklim yang tidak diharapkan (indeks iklim) tanpa harus ada bukti kegagalan panen. Asuransi ini dapat mempercepat penerimaan petani terhadap teknologi adaptasi atau integrasi informasi prakiraan musim atau iklim dalam membuat keputusan. Dalam sistem asuransi indeks iklim yang diasuransikan adalah indeks iklimnya bukan tanamannya. Pembayaran dilakukan berdasarkan apakah indeks iklim yang ditetapkan dicapai pada periode pertumbuhan tanaman yang diasuransikan.

Indeks iklim untuk asuransi dapat dikembangkan dengan menggunakan unsur iklim lain yang terkait dengan bencana yang sedang menjadi perhatian. Misalnya, di Filipina indeks asuransi yang digunakan untuk melindungi petani dari bencana angin topan ialah kecepatan angin dan jalur angin topan yang dapat dipantau melalui satelit. Bagi petani yang mengikuti polis asuransi ini, apabila dari data satelit terlihat lahan petani peserta polis dilewati oleh jalur angin topan yang kecepatannya melebihi nilai indeks kecepatan angin yang sudah ditetapkan, maka petani akan langsung otomatis menerima klaim pembayaran sesuai dengan nilai pertanggungan tanpa harus ada penilaian ke lapangan. Di Kenya, juga dikembangkan indeks asuransi untuk ternak yang menggunakan data Normalized Differential Vegetation Index (NDVI) yang diproses dari satelit (Chantarat et al.

9 Metode Historical Burn Analysis (HBA)

Asuransi indeks iklim merupakan asuransi pertanian yang berbasis indeks iklim. Kebijakan pembayaran indeks asuransi berbasis pada keobyektifan dan bukan pada pengukuran dari kehilangan riil (Manuamorn 2010). Dalam penelitian ini, indeks iklim yang dipilih adalah curah hujan. Keeratan hubungan antara produksi padi dengan curah hujan menjadi dasar dalam penentuan indeks iklim.

Dalam penelitian ini, indeks iklim dihitung dengan metode “Historical Burn” (Historical Burn Analysis, HBA) yang dikembangkan oleh IRI Columbia University. Pendekatan ini digunakan apabila di lokasi penelitian hanya tersedia

data curah hujan. Pada prinsipnya, analisis “Historical Burn” bergantung pada

data masa lalu untuk memberikan kunci apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan menggunakan pendekatan ini, diasumsikan bahwa tahun mendatang akan terlihat seperti salah satu dari tahun yang sudah terjadi. Oleh karena itu, data runut waktu yang panjang digunakan untuk menentukan trigger dan exit untuk indeks musim yang akan datang. Meskipun ini merupakan pendekatan yang sederhana, namun menjadi titik awal dimana indeks dapat dikembangkan lebih lanjut dan disempurnakan. Total curah hujan yang digunakan dalam penentuan indeks hujan adalah total curah hujan yang telah disesuaikan (adjusted rainfall total).

Gambar 4 Konsep pembayaran asuransi indeks iklim (IRI 2010) Kondisi Umum Wilayah Kajian

10

mediteran merah litosal bercampur tuf dan bahan vulkan, komplek litosal kemerahan dan alivial kelabu, dan endapan tanah liat yang di dalamnya mengandung potensi bahan galian mineral.

Kabupaten Pacitan memiliki curah hujan tahunan rata-rata sekitar 2000-2500 mm per tahun. Curah hujan bulanan lebih dari 300 mm terjadi pada bulan Desember hingga Maret. Bulan-bulan kering jatuh pada bulan Mei sampai dengan Oktober dengan rata-rata perbedaan hari hujan 6 hari per bulan. Bulan yang memilki hari hujan paling banyak adalah bulan Desember dan Januari yaitu sebanyak 21-24 hari hujan. Sedangkan bulan yang memiliki jumlah hari hujan paling sedikit adalah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September yaitu hanya sebanyak 1-11 hari hujan per bulan (Dinas Pertanian Kab. Pacitan 2007).

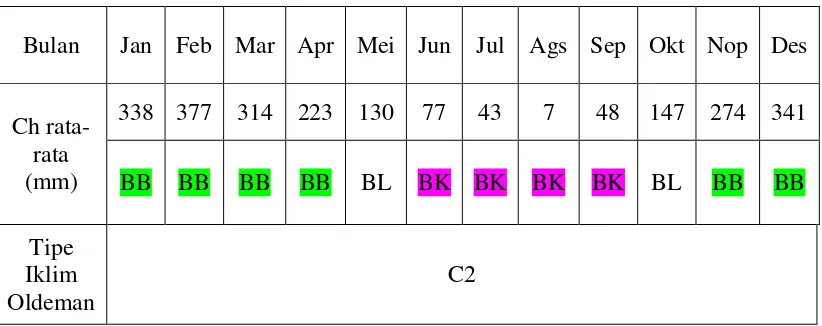

Data rata-rata curah hujan dari tahun 1998 hingga 2013 menunjukkan bahwa tipe iklim di Kabupaten Pacitan secara umum termasuk kedalam tipe C subdivisi 2 (tipe iklim C2). Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, tipe iklim C2 ini berarti bahwa dalam satu tahun hanya dapat menanam padi sebanyak satu kali dan penanaman palawija yang kedua harus lebih berhati-hati dan tidak dilakukan pada bulan-bulan kering. Klasifikasi iklim Oldeman dipilih untuk menentukan tipe iklim di wilayah kajian ini karena dinilai cukup representatif untuk klasifikasi lahan pertanian tanaman pangan di Indonesia, khususnya padi (Dinas Pertanian Kab. Pacitan 2007). Pertanian adalah sektor utama penyangga stabilitas regional di Kabupaten Pacitan. Kejadian iklim ekstrim El Nino serta perubahan pola hujan akibat perubahan iklim membawa dampak terhadap peningkatan frekuensi terjadinya bencana kekeringan. Pacitan adalah salah satu wilayah yang cukup berpotensi mengalami kekeringan di Jawa Timur.

Kondisi Pertanian Wilayah Kajian

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah kering di Propinsi Jawa Timur. Kondisinya yang kering menjadikan wilayah ini rawan terkena dampak penyimpangan iklim, misalnya kekeringan. Namun demikian, Pacitan merupakan kabupaten yang kaya akan sumberdaya alam. Sebagian besar penduduk Pacitan bekerja dalam sektor pertanian. Mayoritas lapangan usaha yang memiliki persentase paling tinggi di wilayah ini adalah sektor pertanian yaitu 59,44%. Ubi kayu adalah salah satu komoditas yang paling unggul di Pacitan dengan produksi mencapai 594 ribu ton. Potensi pengembangan buah jeruk juga menjadi sektor yang cukup menjanjikan dalam komoditas hortikultura.

11 sudah mencapai 5,7 ton per hektar yang menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 4,9 ton per hektar (Purnawan 2010).

METODOLOGI

Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Mei 2014 mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dan pengolahan serta analisis data dilakukan di Laboratorium Agrometeorologi Institut Pertanian Bogor.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer,

Microsoft Office 2010 dan software ArcGis. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data iklim, data kekeringan lahan persawahan, data produktivitas padi, dan data pola tanam.

Prosedur Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengumpulkan data lapang kemudian melakukan proses pengolahan data hingga selesai. Adapun proses sederhana dalam penelitian ini dijelaskan dalam Gambar 6.

Keterangan :

1= Kec. Donorojo, 2=Kec. Pringkuku, 3=Kec. Kebonagung Gambar 5 Peta administrasi Kabupaten Pacitan 1

2

12

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan harian pengamatan stasiun hujan 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan selama 16 tahun yaitu mulai tahun 1998 hingga 2013. Data curah hujan dikumpulkan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan serta Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan. Data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kejadian kekeringan 2 mingguan, serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) tahun 2007 hingga 2012 serta data luas panen, luas tanam tanaman padi dan produksi padi tahun 1998 hingga 2012 untuk 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Data kejadian kekeringan yang digunakan adalah data bulanan yang terdiri dari dua periode setiap bulannya (2 mingguan).

Pengolahan Data

A. Metode Historical Burn Analysis (HBA)

Indeks iklim dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan metode Historical Burn (Historical Burn Analysis, HBA) yang dikembangkan oleh IRI

Columbia University. Tahapan analisis “Historical Burn” adalah sebagai berikut : 1. Memilih tahun dan periode yang akan diasuransikan (indeks window)

Indeks window dalam penelitian ini adalah bulan 1 Mei - 30 September tahun 1998 hingga tahun 2013 untuk 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan.

2. Menghitung curah hujan dasarian pada periode yang akan diasuransikan

(indeks window)

Formula untuk menghitung curah hujan dasarian adalah sebagai berikut : Bulan dekad 1 = SUM (hari 1:hari 10)

Bulan dekad 2 = SUM (hari 11:hari 20)

Bulan dekad 3 = SUM (hari 21:hari 30)

3. Menghitung besarnya “cap” dan curah hujan yang disesuaikan (adjusted rainfall total)

Cap merepresentasikan jumlah maksimum curah hujan yang dihitung untuk setiap periode sepuluh hari (IRI 2010). Penentuan nilai “cap” berhubungan dengan nilai evapotranspirasi potensial harian.

13 Sehingga nilai ETp yang digunakan adalah mendekati nilai 5 mm/hari. Maka nilai cap untuk 10 harian adalah :

Cap dasarian = 5mm x 10 hari = 50

Formula untuk menentukan besarnya curah hujan yang disesuaikan

(adjusted rainfall total) adalah sebagai berikut :

Bulan (periode yang diasuransikan) dekad 1 = IF(curah hujan total

dekad 1<cap;curah hujan total dekad 1;cap)

Adjusted rainfall total atau curah hujan total yang disesuaikan adalah cuah hujan yang telah dijumlahkan untuk setiap sepuluh hari (dekad) selama periode yang diasuransikan. Jika jumlah curah hujan untuk periode sepuluh hari kurang

dari “cap”, maka digunakan curah hujan total untuk periode tersebut. Namun, jika dalam sepuluh hari total curah hujan lebih dari “cap”, maka “cap” lah yang digunakan. Cap merepresentasikan jumlah maksimum curah hujan yang dihitung untuk setiap periode sepuluh hari.

4. Menghitung jumlah curah hujan dasarian yang telah disesuaikan untuk setiap tahunnya.

Nilai curah hujan yang telah disesuaikan (adjusted rainfall total) pada masing-masing periode yang diasuransikan dihitung dengan cara dijumlahkan untuk setiap periode sepuluh hari. Setelah penyesuaian dibuat, total dari per sepuluh hari curah hujan kemudian ditambahkan bersama-sama untuk menghitung total curah hujan yang disesuaikan untuk seluruh indeks window.

Jumlah curah hujan dasarian setiap tahun = ∑Curah hujan yang telah disesuaikan setiap dekad

5. Menyusun data curah hujan yang telah disesuaikan (setiap tahunnya) dari atas ke bawah mulai dari curah hujan tertinggi hingga terendah (memberikan

ranking).

Indeks curah hujan = SORT (curah hujan dasarian yang telah disesuaikan)

6. Menyusun nilai exit dan trigger berdasarkan periode ulang yang dipilih

14

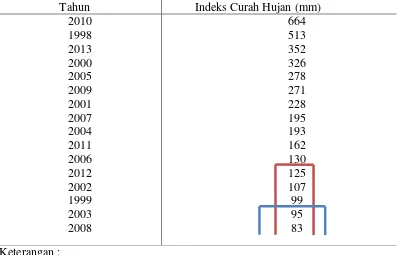

Tabel 2 Ilustrasi perhitungan nilai exit dan trigger untuk Kecamatan Kebonagung

Tahun Indeks Curah Hujan (mm)

2010

Kotak merah : batas nilai trigger dimana petani dapat mengajukan klaim Kotak biru : batas nilai exit dimana klaim dapat dibayar penuh

Dalam metode ini, exit akan diatur sama dengan jumlah curah hujan pada tahun terburuk dan dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Nilai exit yang didapatkan berdasarkan Tabel 2 di atas adalah (83+95)/2=89. Berdasarkan informasi yang didapatkan, bahwa di Kecamatan Kebonagung terjadi kekeringan sebanyak 4 kali selama periode tahun 2007 hingga 2012. Oleh karena itu, nilai

trigger yang dapat dihitung berdasarkan Tabel 2 di atas adalah (107+125)/2=116. Sehingga nilai exit dan trigger untuk Kecamatan Kebonagung masing-masing adalah sebesar 89 dan 116. Cara ini juga berlaku untuk menentukan nilai exit dan

trigger untuk Kecamatan Donorojo dan Pringkuku.

7. Pembayaran secara penuh akan dilakukan apabila curah hujan lebih rendah daripada exit selama periode yang diasuransikan. Apabila curah hujan berada diantara exit dan trigger, maka pembayaran akan dilakukan secara sebagian (parsial). Namun, apabila curah hujan lebih besar daripada trigger, maka tidak ada pembayaran yang dilakukan. Persamaan umum untuk menghitung besarnya nilai pertanggungan yang dibayarkan (Y) sesuai dengan hujan yang diterima selama periode pertanggungan (musim kemarau) ( Boer 2012) adalah sebagai berikut :

15 B. Analisis Hubungan Curah Hujan dengan Produksi Padi dan Luas Tanam

Analisis data secara visual dilakukan dengan menampilkan hubungan data luas tanam (Ha), luas panen (Ha) terhadap curah hujan (mm) serta hubungan data produksi (ton) padi terhadap jumlah kejadian kekeringan dalam bentuk grafik line. Dalam penyusunan indeks iklim menggunakan metode analisis Historical Burn

ini digunakan beberapa asumsi, diantaranya adalah : Asumsi-asumsi :

1. Dalam penelitian ini, indeks window yang diasumsikan adalah bulan Mei-September. Pemilihan indeks window pada bulan tersebut didasarkan pada informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan yang menyatakan bahwa bulan kritis di Kabupaten Pacitan yang memicu terjadinya kekeringan adalah bulan Mei-September.

2. Nilai cap yang digunakan diasumsikan sebesar 50. Berdasarkan Tabel 1, Indonesia termasuk dalam kategori wilayah tropik lembab dengan rata-rata suhu harian mencapai 20ᴼC, sehingga rata-rata nilai Etp yang tercatat berkisar antara 3-5 mm hari-1. Namun, hampir setiap wilayah di Indonesia menggunakan nilai Etp acuan sebesar 5 mm hari-1. Dalam penghitungan cap untuk asuransi indeks iklim ini, menggunakan nilai Etp acuan 5 mm hari-1 yang dikalikan dengan 10 hari sehingga diperoleh nilai cap sebesar 50.

3. Asumsi terjadinya bencana kekeringan di Kabupaten Pacitan adalah sulitnya masyarakat terhadap akses air bersih untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mengairi lahan pertanian mereka. Pada saat musim penghujan, air tidak terdistribusi secara merata di setiap kecamatan dikarenakan topografi lahan yang bergunung dan berbukit dengan lereng yang terjal. Musim kemarau di Kabupaten Pacitan berlangsung pada bulan Mei-September yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kekeringan yang berujung pada gagal panen.

16

Gambar 6 Diagram alir penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Curah Hujan dan Kekeringan dengan Produksi dan Luas Tanam Padi

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penghasil padi terbesar sepanjang tahun 2012 dengan total produksi mencapai 1,1 juta ton. Sebagai salah satu wilayah dengan dominasi lahan pertanian yang luas, Kabupaten Pacitan memproduksi padi rata-rata mencapai 5.3 ton per hektar. Pada tahun 2011 lalu sedikitnya terdapat 545 hektar lahan tanam di Kabupaten Pacitan yang mengalami kekeringan dan gagal panen. Dampak kekeringan tersebut membuat produksi padi per hektar turun dibandingkan setahun sebelumnya. Penurunan produksi sebesar 5,61 persen dari target 50,91 kuintal hanya terealisasi 48,05 kuintal (David 2010). Dalam bidang pertanian, air merupakan kendala utama pelaksanaan usaha tani di Kabupaten Pacitan sehingga penambahan ketersediaan air dalam skala jumlah dan waktu akan berpengaruh langsung terhadap produktifitas lahan (Sawiyo et al. 2005).

Klasifikasi iklim Oldeman

Selesai

Mulai

Identifikasi masalah wilayah kajian

Studi Pustaka

Pengumpulan data

Data curah hujan harian

Analisis dengan metode Historical

Burn Analysis (HBA)

Indeks Iklim

Data kekeringan, curah hujan, produksi padi sawah, dan sebaran

17 Kabupaten Pacitan dipengaruhi oleh iklim tropika basah dengan 2 musim yaitu musim hujan (Oktober-April) dan musim kemarau (April-Oktober). Analisis data iklim sangat diperlukan dalam kaitannya untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya di bidang pertanian. Secara umum, wilayah Kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan rata-rata curah hujan tahunan. Curah hujan tahunan kurang lebih 1500 mm terjadi di wilayah Pacitan bagian barat dan curah hujan lebih dari 3000 mm terjadi di wilayah bagian timur laut utara yang bergunung. Selain itu, Kabupaten Pacitan juga dikelompokkan menjadi 4 zona agroklimat berdasarkan ketinggian tempat dan rata-rata curah hujan tahunannya. Oldeman (1975) memakai unsur curah hujan sebagai dasar klasifikasi iklimnya. Bulan basah dan bulan kering yang terjadi secara berturut-turut menjadi dasar penentuan klasifikasi iklim Oldeman.

Data rata-rata curah hujan dari tahun 1998 hingga 2013 menunjukkan bahwa tipe iklim di Kabupaten Pacitan secara umum termasuk kedalam tipe C subdivisi 2 (tipe iklim C2). Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, tipe iklim C2 ini berarti bahwa dalam satu tahun hanya dapat menanam padi sebanyak satu kali dan penanaman palawija yang kedua harus lebih berhati-hati dan tidak dilakukan pada bulan-bulan kering. Klasifikasi iklim Oldeman dipilih untuk menentukan tipe iklim di wilayah kajian ini karena dinilai cukup representatif untuk klasifikasi lahan pertanian tanaman pangan di Indonesia, khususnya padi (Dinas Pertanian Kab. Pacitan 2007).

Tabel 3 Tipe iklim Oldeman di Kabupaten Pacitan berdasarkan data tahun 1998-2013

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Ch rata-rata (mm)

338 377 314 223 130 77 43 7 48 147 274 341 BB BB BB BB BL BK BK BK BK BL BB BB Tipe

Iklim Oldeman

18

Gambar 7 Hubungan jumlah kejadian kekeringan dengan produksi padi di Kecamatan Donorojo selama periode tahun 2007 hingga 2012

(a) (b)

Gambar 8 (a) Hubungan curah hujan (mm) dengan luas tanam (Ha) dan luas panen (Ha), (b) Hubungan curah hujan dan produksi (Ton) tanaman padi di Kecamatan Donorojo

Gambar 7 memperlihatkan fluktuasi antara jumlah kejadian kekeringan dengan total produksi padi di Kecamatan Donorojo. Kekeringan sebanyak 2 kali terjadi di tahun 2007 yaitu pada bulan Agustus dan September dengan total produksi mencapai 500 ton. Kejadian kekeringan terjadi pada bulan Mei di tahun 2008. Peluang kejadian kekeringan di Kecamatan Donorojo adalah 0,5 dengan T (periode kejadian) 2, yang artinya selama 2 tahun hanya terjadi satu kali kekeringan.

19 538 ton, hampir tiga kali lebih rendah dibandingkan tahun 2011. Apabila dihubungkan dengan Gambar 7, curah hujan dan produksi memiliki hubungan yang erat. Tingkat produksi padi mencapai nilai maksimum pada tahun 2011 dengan curah hujan sebesar 2400 mm.

Gambar 8 (b) memperlihatkan bahwa ketika curah hujan rendah, maka produksi padi untuk wilayah Donorojo juga relatif rendah. Oldeman (1975) memakai unsur curah hujan sebagai dasar klasifikasi iklim dan menyebutkan bahwa jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup untuk membudidayakan padi sawah. Dalam hal ini, curah hujan sebesar 2400 mm pada tahun 2011 cukup sesuai untuk membudidayakan padi sawah sehingga dapat mencapai hasil panen maksimum dibanding tahun-tahun lainnya.

Gambar 9 Hubungan jumlah kejadian kekeringan dengan produksi padi di Kecamatan Kebonagung selama periode tahun 2007 hingga 2012

(a) (b)

Gambar 10 (a) Hubungan curah hujan (mm) dengan luas tanam (Ha) dan luas panen (Ha), (b) Hubungan curah hujan (mm) dan produksi (Ton) tanaman padi di Kecamatan Kebonagung

20

rendah, yaitu hanya sebesar 8.000 ton untuk tahun 2007 dan 9.000 ton untuk tahun 2008. Kekeringan terjadi di bulan Juli dan Agustus pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2008 kekeringan terjadi pada bulan Juni dan Juli. Peluang kejadian kekeringan selama periode tahun 2007 hingga 2008 adalah sebesar 0,67 dengan T (periode kejadian) 1,5, yang artinya selama 1,5 tahun hanya terjadi satu kali kekeringan. Hasil produksi padi tertinggi di Kecamatan Kebonagung terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 15.000 ton.

Gambar 10 (a) memperlihatkan pengaruh curah hujan terhadap luas tanam dan luas panen tanaman padi di Kecamatan Kebonagung. Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 3250 mm. Pada tahun yang sama, luas tanam yang dilakukan oleh petani mencapai maksimal yaitu 2.700 Ha dengan luas panen sebesar 2.300 Ha dan menghasilkan produksi sebesar 14.947 ton. Gambar 10 (b) memperlihatkan bahwa tingginya curah hujan tidak selalu memberikan pengaruh terhadap produksi padi di Kecamatan Kebonagung. Pada tahun 2009 curah hujan di wilayah ini cukup rendah dibandingkan tahun-tahun lainnya, namun produksi padi yang diperoleh justru lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 yang curah hujannya sedikit lebih tinggi.

Gambar 11 Hubungan jumlah kejadian kekeringan dengan produksi padi di Kecamatan Pringkuku selama periode tahun 2007 hingga 2012

(a) (b)

21 Kecamatan Pringkuku selama periode 2007 hingga 2012 adalah sebesar 4.779 ton yang terjadi pada tahun 2011. Sama halnya dengan Kecamatan Kebonagung, tingginya curah hujan tidak selalu memberikan pengaruh terhadap tingginya hasil produksi padi di Kecamatan Pringkuku (Gambar 12b).

Kabupaten Pacitan seperti daerah lainnya di Pulau Jawa dipengaruhi oleh iklim tropika basah dengan 2 musim yaitu musim hujan (Oktober-April) dan musim kemarau (April-Oktober). Secara umum, wilayah Kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan rata-rata curah hujan tahunan. Kabupaten Pacitan sebelah barat memiliki curah hujan tahunan kurang lebih 1500 mm. Sedangkan, curah hujan tahunan lebih tinggi yaitu sebesar 3000 mm terjadi di sebelah timur laut Kabupaten Pacitan. Curah hujan yang lebih tinggi ini dipengaruhi oleh topografi wilayah timur laut Pacitan yang lebih bergunung-gunung. Curah hujan tahunan di ketiga kecamatan tersebut cukup bervariasi. Selama periode tahun 2007 hingga tahun 2012, rata-rata curah hujan terendah terjadi pada tahun 2008. Hampir 75% kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan memiliki curah hujan terendah di tahun 2008, yaitu Kecamatan Arjosari, Bandar, Nawangan, Ngadirojo, Punung, Sudimoro, dan Tulakan. Rendahnya curah hujan pada tahun 2008 berdampak terhadap tingginya kejadian kekeringan di Kabupaten Pacitan. Apabila dibandingkan dengan kejadian kekeringan, serangan OPT lebih mendominasi di wilayah ini. Setiap tahun selama periode tahun 2007 hingga 2012, serangan OPT selalu terjadi meski intensitasnya berbeda-beda. Produksi padi terendah terjadi pada tahun 2007 dan 2012 dengan rata-rata produksi hanya mencapai 87.000 ton.

Kekeringan yang terjadi sepanjang tahun 2007 cukup tinggi yaitu sebanyak 8 kali. Jumlah kejadian kekeringan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2008. Namun demikian, produksi pada tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2007. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah serangan OPT. Pada tahun 2007 tercatat telah terjadi 13 kali serangan OPT pada lahan pertanaman padi di Kabupaten Pacitan. Tingginya curah hujan pada tahun ini memicu semakin tingginya serangan OPT sehingga mempengaruhi produksi padi yang dihasilkan. Organisme Pengganggu tanaman (OPT) yang ditemukan di lahan pertanaman padi selama tahun 2007-2012 adalah jenis Blast (Pyricularia oryzae)

22

Gambar 13 Hubungan curah hujan, kejadian kekeringan, dan serangan OPT terhadap produksi padi selama periode tahun 2007 hingga 2012 Hubungan antara produksi padi dengan serangan OPT menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,51 sedangkan hubungan antara produksi padi dengan kejadian kekeringan menunjukkan hubungan korelasi sebesar -0,19. Serangan OPT dan kejadian kekeringan sama-sama menunjukkan hubungan korelasi negatif terhadap produksi padi. Namun, untuk periode tahun 2007 hingga 2012, kejadian kekeringan memiliki hubungan yang cukup lemah terhadap produksi padi, artinya kejadian kekeringan bukan merupakan faktor utama penyebab penurunan produksi padi selama periode tahun tersebut.

Keterangan :

Angka 5, 11, 0, 0, dan 3 menunjukkan jumlah kecamatan yang terkena kekeringan Gambar 14 Jumlah kecamatan yang terkena bencana kekeringan di Kabupaten

Pacitan selama periode tahun 2007 hingga 2012

23 tingginya jumlah kejadian kekeringan. Kejadian kekeringan menyerang 11 kecamatan pada tahun 2008, diantaranya adalah Arjosari, Donorojo, Kebonagung, Nawangan, Ngadirojo, Pacitan, Pringkuku, Punung, Sudimoro, Tegalombo, dan Tulakan. Pada tahun 2007 kejadian kekeringan menyerang 5 kecamatan, yaitu Donorojo, Kebonagung, Pringkuku, Tegalombo, dan Tulakan. Jumlah kecamatan yang terserang kejadian kekeringan semakin berkurang untuk tahun 2011, yaitu hanya kecamatan Arjosari, Tegalombo, dan Tulakan. Pada tahun 2009, 2010, dan 2012 tidak terjadi kekeringan sama sekali di wilayah kajian.

Penyusunan Indeks Iklim

Asuransi indeks iklim merupakan asuransi pertanian yang berbasis indeks iklim. Kebijakan pembayaran indeks asuransi berbasis pada keobyektifan dan bukan pada pengukuran dari kehilangan riil (Manuamorn 2010 dalam Estiningtyas 2012). Dalam penelitian ini, indeks iklim yang dipilih adalah curah hujan. Keeratan hubungan antara produksi padi dengan curah hujan menjadi dasar dalam penentuan indeks iklim. Penelitian dengan menggunakan Metode Hostorical Burn Anaylsis (HBA) ini juga pernah diterapkan di Kabupaten Indramayu (Estiningtyas 2012). Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim penting yang sangat terlihat nyata pengaruhnya akibat anomali iklim. Kejadian anomali iklim d Indonesia telah terbukti dominan mempengaruhi produksi pertanian dan ketahanan pangan (Estiningtyas et al. 2008). Gagal panen akibat kekeringan disebabkan oleh hujan yang menurun jauh di bawah normal atau akibat banjir karena hujan jauh di atas normal.

Gambar 15 Konsep pembayaran asuransi indeks iklim untuk Kecamatan Kebonagung

24

mm, maka besar nilai pertanggungan yang dibayarkan hanya sebagian saja sesuai dengan proporsi hujan yang diterima selama musim kemarau tersebut.

Gambar 16 Konsep pembayaran asuransi indeks iklim untuk Kecamatan Donorojo

Indeks iklim berdasarkan curah hujan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan berbeda-beda. Gambar 16 memperlihatkan indeks iklim untuk Kecamatan Pringkuku. Tinggi hujan yang dapat men-trigger terjadi pembayaran nilai pertanggungan kepada pemegang polis adalah 70 mm, sedangkan pembayaran nilai pertanggungan secara penuh (exit) dilakukan apabila curah hujan yang turun pada musim kemarau lebih rendah dari 38 mm. Apabila curah hujan yang turun pada musim kemarau diantara 38 mm dan 70 mm, maka besar nilai pertanggungan yang dibayarkan hanya sebagian saja sesuai dengan proporsi hujan yang diterima selama musim kemarau tersebut.

Gambar 17 Konsep pembayaran asuransi indeks iklim untuk Kecamatan Pringkuku

25 lebih rendah dari 18 mm. Namun, apabila curah hujan yang turun pada musim kemarau (MJJAS) berada diantara 18 mm dan 61 mm, maka pemegang polis harus membayar hanya sebagian saja sesuai dengan proporsi hujan yang diterima oleh wilayah tersebut selama musim kemarau yang bersangkutan.

Implikasi Terhadap Pengembangan Asuransi Indeks Iklim di Kabupaten Pacitan

Asuransi indeks iklim merupakan salah satu langkah adaptasi yang berpotensi dikembangkan di Indonesia. Identifikasi potensi perlu diperhatikan sebagai dasar dan peluang untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengembangan asuransi indeks iklim serta aplikasinya di Kabupaten Pacitan. Potensi adalah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita (Kartasapoetra et al. 1987). Potensi pengembangan asuransi indeks iklim di Kabupaten Pacitan diantaranya adalah :

1. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang rawan terhadap bencana kekeringan.

2. Hubungan yang erat antara curah hujan dan produksi tanaman di lokasi penelitian menjadi syarat penting dalam penentuan indeks iklim.

3. Sektor pertanian (59,44%) merupakan mayoritas lapangan usaha di Kabupaten Pacitan dengan tanaman padi yang menjadi salah satu komoditas unggulannya.

4. Undang-undang No. 19 tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Potensi pengembangan asuransi indeks iklim yang ditemukan di Kabupaten Pacitan tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang harus diperhatikan dan dihadapi untuk langkah selanjutnya. Tantangan yang dimaksud disini adalah berbagai hal yang dapat menjadi kendala dalam pengembangan asuransi indeks iklim. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan asuransi indeks iklim di wilayah ini adalah :

1. Ketersediaan data curah hujan yang berkualitas secara spasial dan temporal (runut waktu yang panjang minimal 20 tahun).

2. Sumberdaya manusia perlu dipersiapkan untuk memberikan penilaian keefektifan indeks asuransi dalam manajemen resiko bencana akibat anomali iklim.

3. Kelembagaan tingkat pusat dan daerah perlu dipersiapkan dan disinergikan agar tercapai tujuan bersama.

4. Sosialisasi yang intensif dan mendalam kepada petani sebelum program ini dilaksanakan sehingga mencegah adanya kesalahpahaman konsep yang disampaikan.

26

Boer (2010) tantangan ke depan dalam pengembangan asuransi indeks iklim adalah perlunya perangkat peraturan dan kelembagaan untuk mendukung program asuransi indeks iklim. Selain itu, juga diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk pemberian subsidi premi asuransi mengingat pertanian sangat strategis untuk pangan dan energi serta kondisi pertanian yang masih lemah dari segi penguasaan lahan, manajemen, pembiayaan, dan sumberdaya manusianya (Sanim 2009). Indeks iklim yang telah disusun berperan dalam mendukung pengembangan asuransi indeks iklim sebagai salah satu langkah adaptasi untuk menghadapi berbagai bencana alam yang tidak diinginkan oleh petani, diantaranya adalah kekeringan. Asuransi indeks iklim yang diterapkan dapat mengurangi kerugian petani akibat gagal panen serta petani dapat membuat keputusan lebih awal mengenai kapan akan memulai musim tanam dan sebagainya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kekeringan merupakan salah satu resiko iklim yang sangat berkaitan dengan sistem usaha tani padi. Jumlah kejadian kekeringan tertinggi yang menyerang 11 kecamatan terjadi pada tahun 2008. Tahun 2007 kejadian kekeringan yang menyerang 5 kecamatan, sedangkan tahun 2011 terdapat 3 kecamatan yang terserang bencana kekeringan. Namun, pada tahun 2009, 2010, dan 2012 tidak terdapat kejadian kekeringan untuk semua kecamatan di Kabupaten Pacitan.

Indeks iklim berdasarkan curah hujan di Kabupaten Pacitan yang diolah menggunakan metode Historical Burn Analysis (HBA) menunjukkan bahwa Kecamatan Kebonagung memiliki nilai exit tertinggi yaitu sebesar 89 mm diantara kecamatan lainnya. Apabila curah hujan pada periode yang diasuransikan di bawah 89 mm, maka pemegang polis melakukan pembayaran nilai pertanggungan secara penuh. Apabila curah hujan pada musim kemarau berada diantara 89 mm dan 116 mm, maka pembayaran nilai pertanggungan yang dilakukan hanya sebagian saja. Pembayaran nilai pertanggungan tidak akan dilakukan apabila nilai curah hujan pada musim kemarau di atas 116 mm. Sedangkan kecamatan yang memiliki nilai exit paling rendah adalah Kecamatan Pringkuku yaitu hanya sebesar 18 mm. Apabila curah hujan pada periode yang diasuransikan di bawah 18 mm, maka pemegang polis (petani) mendapatkan pembayaran nilai pertanggungan secara penuh. Apabila curah hujan pada musim kemarau berada diantara 18 mm dan 61 mm, maka pembayaran nilai pertanggungan yang dilakukan hanya sebagian saja. Pembayaran nilai pertanggungan tidak akan dilakukan apabila nilai curah hujan pada musim kemarau di atas 61 mm.

27 Saran

Metode Historical Burn Analysis (HBA) disarankan untuk digunakan pada wilayah dengan keterbatasan data parameter iklim dan wilayah yang memiliki data historis curah hujan dalam periode yang cukup lama (minimal 20 tahun). Periode data curah hujan dan kekeringan yang panjang sangat diperlukan untuk memberi gambaran pola yang lebih mewakili seluruh kondisi atau kejadian iklim ekstrim, khususnya kekeringan. Penetapan indeks window (periode yang diasuransikan) sangat disarankan berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan petani setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahrens D. 2007. Meteorologi Today An Introduction To Weather, Climate and The Environment. Amerika Serikat (US): Thompson Higher Education.

Aldrian E, Susanto. 2003. Identification of Three Dominant Rainfall Regions within Indonesia and Their Relationship to Sea Surface Temperature. International Journal Climatology. 23:1435-1452.

Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M. 1998. Crop Evapotranspiration-Guidelines for Computing Crop Water Requirements-FAO Irrigation and Drainage. Rome (IT): Food and Agriculture Organization of the United Nations.

American Meteorological Society. 1997. Policy statement: Meteorological Droughts. Bulletin of American Meteorological Society. 78:847-849.

Baharsyah JS, Fagi AM. 1995. Konsepsi dan implementasi gerakan hemat air. Prosiding Simposium Meteorologi Pertanian IV. Yogyakarta 26028 Januari 1995.

[BALITBANGTAN] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (ID). 2013. Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Kalender Tanam Terpadu. Sosialisasi dan Workshop Perubahan Iklim Sektor Pertanian. Balikpapan, 13-15 Juni 2013.

[BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (ID). 2010. Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). Sektor Pertanian. Tersedia pada : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/10618/

Bell, GD, Halpert MS, Ropelewski CF, Kousky VE, Douglas AV, Schnell RC, Gelman ME. 1999. Climate Assessment for 1998. Bulletin of the American Meteorological Society. 80(5):S1-S48.

Boer R. 2008b. Pengembangan Sistim Prediksi Perubahan Iklim Untuk Ketahanan Pangan. Laporan Akhir Konsorsium Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim Sektor Pertanian. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Litbang Pertanian.

Boer R, Buono A, Sumaryanto, Surmaini E, Rakhman A, Estiningtyas W, Kartikasari K, Fitriyani. 2009. Agriculture Sector. Technical Report on

Vulnerability and Adaptation Assessment to Climate Change for Indonesia’s

28

Boer R, Buono A, Suciantini. 2010. Pengembangan Kalender Tanaman Dinamik sebagai Alat dalam Menyesuaikan Pola Tanam dengan Prakiraan Iklim Musiman. Bogor (ID): Laporan Hasil Penelitian I-MHERE B2C-IPB.

Boer R. 2010b. Pengembangan Sistim Asuransi Indeks Iklim Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Adaptasi. Bahan Tayangan Sosialisasi Sistem Penanggulangan Dampak Fenomena Iklim. Jakarta 18-19 Mei 2010. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementrian Pertanian.

Boer R. 2012. Asuransi iklim sebagai jaminan perlindungan ketahanan petani terhadap perubahan iklim. Jakarta (ID): Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 10: Pemantapan Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Berbasis Kemandirian dan Kearifan Lokal, 20-21 November 2012.LIPI.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. 1993. Pacitan (ID): Kabupaten Pacitan Dalam Angka 1993.

Departemen Keuangan (2010). Kebijakan di Bidang Usaha Perasuransian di Indonesia. Workshop Asuransi Pertanian, Sekjen Deptan. Bogor, 17 Juli 2013. Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Pacitan. 2014. Peta lokasi

stasiun hujan untuk 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan.

Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan. 2007. Penelitian Tentang Ketersediaan Unsur Hara Makro pada Lahan Pertanian di Kabupaten Pacitan. Laporan Kerjasama Penelitian antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan CV. Anindya Cita Lestari (Konsultan Teknik).

Estiningtyas W, Surmaini E, Hariyanti KS. 2008. Penyusunan skenario masa tanam berdasarkan prakiraan curah hujan di sentra produksi pangan. Jurnal Meteorologi dan Geofisika. Vol. 9 No. 1.

Estiningtyas W. 2012. Pengembangan Model Asuransi Indeks Iklim Untuk Meningkatkan Ketahanan Petani Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

[FAO] Food and Agriculture Organization (IT). 1989. Sustainable Development and Natural Resources Management. Paper C89/2.

Gehrke E. 2011. Can Micro-Insurance Cover Natural Risks?. Discussion Paper. Germany (DE): Deutsches Institutfur Entwicklungspolitik.

Hadi PU, Saleh C, Bagyo AS, Hendayana R, Marisa Y, Sadikin I. 2000. Studi kebutuhan asuransi pertanian pada pertanian rakyat. Laporan Hasil Penelitian. Pusat penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.

29 [IFC] International Finance Corporation (US). 2009. Weather Index Insurance for Maize Production in Eastern Indonesia. A Feasibility Study. Report. International Finance Corporation and Australia Indonesia Partnership.

[IRI] International Research Institute (US). 2010. Weather Index Insurance

Education Tool (WIIET) dalam

http://iri.columbia.edu/education/insurancetool.

Jayaseelan AT. 2001. Droughts and floods assessment and monitoring using remote sensing and GIS, satellite remote sensing and GIS applications in agricultural meteorology. 291-313.

Kartasapoetra G, Kartasapoetra AG, Sutedjo MM. 1987. Teknologi Konservasi Tanah dan Air. Jakarta (ID): PT. Bina Aksara.

[KEMENTAN] Kementrian Pertanian Republik Indonesia (ID). 2014. Kalender Tanam Terpadu Musim Tanam MT III 2014 Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

Las I. 2007. Strategi dan Inovasi Teknologi Pertanian Menghadapi Perubahan Iklim Global. Bahan Presentasi. Badan Litbang Pertanian.

Las I, Surmaini E, Ruskandar A. 2008a. Antisipasi Perubahan Iklim: Inovasi Teknologi dan Arah Penelitian Padi di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Padi 2008. Inovasi Teknologi Padi Mengantisipasi Perubahan Iklim Global Mendukung Ketahanan Pangan. Balai Besar Padi.

Las I, Syahbuddin H, Surmaini E, Fagi AM. 2008b. Iklim dan Tanaman Padi: Tantangan dan Peluang. Balai Besar Padi.

[LPHP] Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2012. Data kejadian kekeringan dan sebaran organisme pengganggu tanaman tahun 2007-2012. Madiun.

Manuamorn, Pomme O. 2010. A Feasibility Study on Weather Index Insurance for Agriculture in Indonesia-Weather Index Insurance in the Context of Agricultural Risk Management and Relevant International Experiences. Bahan

Presentasi dalam Weather Index Insurance Seminar 2010 “Finding of the

Feasibility Study for Covering Weather Risk on Maize Production. International Finance Corporation, Jakarta 15 April 2010.

Ministry of Environment. 2009. Indonesia Second National Communication under the UNFCC. Climate Change Protection for Present and Future Generation. Indonesia (ID): Ministry of Environment Republic of Indonesia.

Oldeman LR. 1975. An Agroclimatic Map of Java. Bogor (ID): CRIA (LP3). Purnawan, Dwi. 2010. Pacitan, The Heaven of Indonesia. Pacitan (ID).

[RAN-API] Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim (ID). 2007. National action plan on climate change issues in Indonesia. Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Sanim B. 2009. Dukungan asuransi pertanian terhadap resiko anomali dan perubahan iklim. Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional Inovasi Sumberdaya Lahan. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.

Sawiyo, Heryani N, Sutrisno N. 2005. Pengembangan DAM parit untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan kering (studi kasus subdas Suko, Kabupaten Pacitan). Buletin Hasil Penelitian Agroklimat dan Hidrologi. Vol. 2 No. 1.

30

Stern N,Peters S, Bakhshi V, Bowen A, Cameron C, Catovsky S, Crane D, Cruickshank S, Dietz S, Edmonson N et al. 2006. [review]. The Economics of Climate Change. London (GB): HM Treasury.

Sumaryanto. 2009. Diversifikasi sebagai salah satu pilar ketahanan pangan. Forum Penelitian Agroekonomi. 27[2]:93-108.

Tim Road Map Sektor Pertanian. 2011. Road Map Strategi Sektor Pertanian Menghadapi Perubahan Iklim. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Tongkukut SHJ. 2011. El-Nino dan pengaruhnya terhadap curah hujan di Manado Sulawesi Utara. Jurnal Ilmiah Sains. Vol. 11 No. 1.

Wahyunto. 2005. Lahan sawah rawan kekeringan dan kebanjiran di Indonesia. Bogor (ID): Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian.

31 Lampiran 1 Jumlah kejadian kekeringan dan serangan OPT di 12 kecamatan di

Kabupaten Pacitan pada tahun 2007 hingga 2012

32

Pringkuku 2007 1 2 3583

2008 1 0 4353

2009 0 0 3384

2010 0 1 3571

2011 0 1 4779

2012 0 0 2961

Punung 2007 0 0 4614

2008 2 0 5407

2009 0 1 5542

2010 0 0 5673

2011 0 0 5678

2012 0 0 5156

Sudimoro 2007 0 1 3087

2008 2 2 2602

2009 0 1 3691

2010 0 2 4256

2011 0 2 4601

2012 0 0 4541

Tegalombo 2007 2 1 7546

2008 1 1 7130

2009 0 1 7618

2010 0 2 7339

2011 2 2 9999

2012 0 1 9889

Tulakan 2007 1 0 12901

2008 1 2 14930

2009 0 0 13715

2010 0 2 13382

2011 2 0 13580

2012 0 0 14685

33 Lampiran 2 Akumulasi jumlah kejadian kekeringan dan serangan OPT di setiap

kecamatan terhadap produksi padi pada tahun 2007 hingga 2012

Tahun Jumlah Kejadian

Kekeringan Serangan OPT

Produksi Padi (Ton)

2007 8 13 87478

2008 15 6 93743

2009 0 13 97433

2010 0 16 99844

2011 5 14 103497

2012 0 9 88038

*Jumlah kejadian kekeringan dihitung pada periode Mei-September 2007-2012 *Serangan OPT dihitung pada periode Mei-September 2007-2012

34

Lampiran 3 Indeks iklim 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan berdasarkan Metode Historical Burn Analysis (HBA)

Kecamatan Exit Trigger

Arjosari 24 mm 39 mm

Bandar 67 mm 176 mm

Donorojo 38 mm 70 mm

Kebonagung 89 mm 116 mm

Nawangan 29 mm 64 mm

Ngadirojo 49 mm 63 mm

Pacitan 23 mm 44 mm

Pringkuku 18 mm 61 mm

Punung 19 mm 35 mm

Sudimoro 60 mm 82 mm

Tegalombo 23 mm 88 mm