KAJIAN KLINIS PERSEMBUHAN KERUSAKAN SEGMENTAL

TULANG DOMBA DENGAN IMPLAN

BIPHASIC CALCIUM PHOSPATE

INNEKE FHARANTYKA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kajian Klinis Persembuhan Kerusakan Segmental Tulang Domba dengan Implan Biphasic Calcium Phospate adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2014

Inneke Fharantyka

ABSTRAK

INNEKE FHARANTYKA. Kajian Klinis Persembuhan Kerusakan Segmental Tulang Domba dengan Implan Biphasic Calcium Phospate oleh GUNANTI dan RIKI SISWANDI.

Penelitian ini mengevaluasi secara klinis implan tulang biphasic calcium phospate (BCP) yang ditanamkan pada domba lokal sebagai model hewan. Parameter klinis yang diamati berupa pertumbuhan bobot badan, suhu tubuh, frekuensi napas, frekuensi denyut jantung, diameter kaki, panjang luka dan dimensi kalus. Penelitian menggunakan 6 ekor domba yang sehat secara klinis. Domba dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok menerima implan tulang dengan kombinasi hidroksiapatit (HAp) dan β-trikalsium fosfat (β-TKF) yang berbeda. Kelompok pertama sebanyak 3 ekor domba menerima implan BCP I (HAp (70):β-TKF (30)) dan kelompok kedua sebanyak 3 ekor domba menerima implan BCP II (HAp (60):β-TKF (40)). Kerusakan segmental tulang dibuat di bawah prosedur bedah aseptik, dengan membuat lubang di sisi medial dextra dan sinistra pada 1/3 proximal tulang tibia sebesar 6 mm. Masing-masing domba menerima implan pada os tibia dextra sedangkan os tibia sinistra sebagai kontrol positif. Pengamatan dilakukan pada saat sebelum dan sesudah operasi, hari ke-1, hari ke-3, hari ke-7 dan hari ke-30 sesudah operasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa material implan tidak berpengaruh secara klinis walaupun implan dapat ditoleransi oleh tubuh. Namun begitu, kedua implan tersebut juga tidak mempercepat proses persembuhan tulang.

ABSTRACT

INNEKE FHARANTYKA. Clinical Evaluation of Bone Defect Recovery Treated with Biphasic Calcium Phosphate Bone Graft in Lamb. Supervised by GUNANTI and RIKI SISWANDI.

The study was conducted to examine the clinical evaluation of implanted bone subtitution materials biphasic calcium phosphate (BCP) in domestic lamb as animal model. Observed clinical parameters were body temperature, heart rate, respiratory rate, diameter of feet, the length of injury and dimension of callus. Six healthy lambs were divided into two groups. Each group received different bone graft combination of hydroxyapatite (HAp) and β-tricalcium phospate (β-TCP). The first group received BCP I implants (HAp (70):β-TCP (30)) and the second received BCP II implants (HAp (60):β-TCP (40)). Segmented bone defect were created under aseptic surgery vacating 6 mm in diameter bone hole with orthopaedic drill in 1/3 proximal of medial tibia dextra and sinistra. Bone graft were implanted in the right of tibia. As healing control bone defect were also created in the left tibia without receiving any bonegraft. Observations were carried out by physical examination of before and after surgery, 1st day, 3rd day, 7th day and 30th day after surgery. We concluded that implanted materials were not clinically affected and therefore tolerated by the body. Both of implant material did not accelerate bone healing process.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada

Fakultas Kedokteran Hewan

KAJIAN KLINIS PERSEMBUHAN KERUSAKAN SEGMENTAL TULANG DOMBA DENGAN IMPLAN BIPHASIC CALCIUM PHOSPATE

INNEKE FHARANTYKA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Kajian Klinis Persembuhan Kerusakan Segmental Tulang Domba dengan Implan Biphasic Calcium Phospate

Nama : Inneke Fharantyka NIM : B04100186

Disetujui oleh

Dr Drh Gunanti, MS Pembimbing I

Drh Riki Siswandi, MSi Pembimbing II

Diketahui oleh

Drh Agus Setiyono, MS, PhD, APVet (K) Wakil Dekan

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian ini dimulai bulan Juli hingga November 2013 dengan judul Kajian Klinis Persembuhan Kerusakan Segmental Tulang Domba dengan Implan Biphasic Calcium Phospate. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta: Ayahanda (Franky Firmansyah) dan Ibunda (Ita Yuniasmita) tercinta, yang senantiasa mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya kepada penulis dengan selalu mendidik, mendoakan, mendukung dan menasehati penulis. Tak lupa pula terimakasih kepada adik-adikku tersayang Excell, Gallant, dan Zalky yang selalu menghadirkan keceriaan dan semangat, serta keluarga besar tercinta yang tak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di FKH IPB.

2. Dr Drh Hj Gunanti, MS dan Drh Riki Siswandi, MSi selaku pembimbing skripsi atas ilmu, keterampilan, nasihat, saran, kritik, perhatian dan kesabarannya dalam membimbing penulis.

3. Dr Ir Kiagus Dahlan, MSc (Dept. Fisika FMIPA IPB) atas kerjasamanya dalam pembuatan implan tulang dalam penelitian ini.

4. Drh H Isdoni, MBiomed selaku dosen pembimbing akademik atas nasihat dan semangat yang telah diberikan.

5. Seluruh staf Divisi Bedah dan Radiologi Departemen Klinik, Reproduksi dan Patologi FKH IPB: Pak Katim dan Pak Engkos yang telah membantu penulis selama penelitian

6. Teman-teman seperjuangan dalam penelitian (Zulfi, Tiwa, Amel, Nilam, Mba Aisyah, Jodie, Luthfi, Eko, dan Tri) atas kerjasama, dukungan, semangat dan kebersamaannya selama penelitian berlangsung.

7. Sahabat-sahabatku Tybeecale (Ajeng, Shelli dan Naning) yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa untuk penulis.

8. Sahabat-sahabat kampusku Hafiizha, Agits, Nyunyu, Pure, Jodie, dan Hanief yang senantiasa hadir dalam suka maupun duka terutama saat proses penyelesaian tugas akhir ini berlangsung

9. Penghuni Az-Zukhruf atas keceriaannya dan semangat yang telah diberikan.

10.Serta seluruh pihak yang telah mendukung penulisan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu-persatu namanya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Implan Tulang 2

Material Implan Hidroksiapatit, β-Trikalsium Fosfat, Biphasic Calcium

Phospate 3

METODE 4

Tempat dan Waktu Penelitian 4

Bahan 4

Alat 4

Prosedur Penelitian 4

Prosedur Analisis Data 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 6

Bobot Badan 6

Suhu Tubuh 7

Frekuensi Denyut Jantung 7

Frekuensi Napas 8

Panjang Luka Kaki 9

Diameter Kaki 10

Dimensi kalus 10

a. Inspeksi dan pengukuran dimensi kalus 10

b. Panjang kalus 11

c. Lebar kalus 11

d. Tinggi kalus 11

Kelainan Klinis akibat Pemasangan Implan Tulang 13

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita patah tulang tertinggi di Asia. Bagian tubuh yang paling sering terjadi fraktur adalah os coccae, os tibia dan os fibula (Ficai et al. 2011). Operasi bedah tulang dapat mencapai 300-400 kasus per bulan di RS. Dr Soetomo Surabaya (Gunawarman et al. 2010). Tingginya kasus tersebut tidak diiringi dengan ketersediaan bahan pengganti tulang ideal (Murugan dan Ramakrishna 2004). Akibatnya, dibutuhkan berbagai bahan sintesis untuk membatasi jumlah jaringan yang digunakan dalam allograft tulang. Selain itu, dibutuhkan juga bahan sintesis pengganti tulang yang memiliki sifat biokompatibilitas, biodegradasi dan bioresorbsi yang baik. Sifat tersebut menentukan kualitas bahan implan tulang untuk menghindari risiko terjadinya reaksi penolakan, salah satunya berupa bone cement implantation syndrome

(BCIS).

Bahan substitusi tulang komersil memang sudah tersedia di Indonesia, namun bahan tersebut merupakan produk impor, memiliki harga yang relatif mahal serta distribusi ke berbagai tempat di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, pengembangan bahan implan tulang pun mulai ditingkatkan oleh Indonesia. Salah satu jenis bahan yang sering digunakan yaitu material anorganik yang dapat berupa polimer alam, polimer sintetik, keramik dan komposit (Laurencin 2009). Material anorganik yang banyak digunakan adalah varian sintetik yang terbuat dari keramik seperti kalsium fosfat (misalnya hidroksiapatit (HAp) dan β-trikalsium fosfat (β -TKF)).

Penelitian mengenai kombinasi bahan implan HAp dan β-TKF pernah dilakukan oleh Gunanti et al. (2011). Bahan implan tersebut ternyata dapat diterima oleh tubuh (tidak mengalami penolakan), akan tetapi tidak berhasil menginduksi pertumbuhan tulang lebih cepat dari persembuhan normal tulang (Gunanti et al. 2011). Hal ini disebabkan implan yang digunakan tidak dapat terserap sempurna dalam waktu singkat. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukanlah penelitian untuk melanjutkan evaluasi proses pertumbuhan tulang yang diinduksi oleh semen tulang sintetis. Penelitian dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan dari penelitian sebelumnya dengan melakukan beberapa modifikasi dari bahan implan yang digunakan. Modifikasi mutlak diperlukan untuk menemukan bahan subtitusi tulang yang tepat guna mengatasi kasus kerusakan tulang dengan derajat yang parah.

2

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implan tulang BCP terhadap persembuhan tulang melalui evaluasi gambaran klinis. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat perbedaan efek yang ditimbulkan pada BCP dengan rasio kombinasi HAp:β-TKF berbeda, sehingga dapat diambil kesimpulan guna pengembangan dalam pembuatan implan tulang yang ideal.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi evaluasi gambaran klinis terhadap implantasi material graft BCP. Evaluasi gambaran klinis persembuhan tulang dengan implan BCP yang dibuat dengan kombinasi HAp:β -TKF berbeda dapat digunakan untuk menyimpulkan efikasi dari bahan tersebut dalam hal biokompatibilitas, biodegradasi dan bioresorbsi yang dapat dilihat dari kondisi fisiologis hewan sesudah diimplan.

TINJAUAN PUSTAKA

Implan Tulang

Kasus kerusakan tulang yang parah seperti kanker tulang, osteoporosis kronis dan fraktur tulang yang hebat sering kali meyebabkan adanya pergantian jaringan tulang yang rusak dengan jaringan tulang baru. Salah satu penanganan yang telah diaplikasikan untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan penggunaan implan tulang. Jenis implan tulang berbahan dasar biomaterial kini sedang dikembangkan karena memiliki daya biokompatibilitas yang baik.

Penggunaan bahan implan yang tidak memiliki biokompatibilitas dapat menimbulkan reaksi penolakan. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa reaksi penolakan berupa BCIS pernah terjadi pada pemasangan implan semen tulang. Bone cement implantation syndrome merupakan gejala penolakan yang timbul pada suatu individu akibat pemasangan implan semen tulang berupa hipoksia, hipertensi, cardiac arrest dan cardiac arrhythmia. Kumpulan gejala tersebut dapat menyebabkan kematian pada pasien sebesar 0.6-1% (Razuin et al.

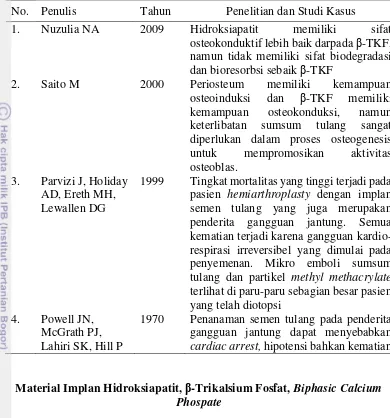

3 Tabel 1 Penelitian pengembangan implan tulang

No. Penulis Tahun Penelitian dan Studi Kasus

1. Nuzulia NA 2009 Hidroksiapatit memiliki sifat osteokonduktif lebih baik darpada β-TKF, namun tidak memiliki sifat biodegradasi dan bioresorbsi sebaik β-TKF

2. Saito M 2000 Periosteum memiliki kemampuan osteoinduksi dan β-TKF memiliki kemampuan osteokonduksi, namun keterlibatan sumsum tulang sangat diperlukan dalam proses osteogenesis untuk mempromosikan aktivitas osteoblas.

3. Parvizi J, Holiday AD, Ereth MH, Lewallen DG

1999 Tingkat mortalitas yang tinggi terjadi pada pasien hemiarthroplasty dengan implan semen tulang yang juga merupakan penderita gangguan jantung. Semua kematian terjadi karena gangguan kardio-respirasi irreversibel yang dimulai pada penyemenan. Mikro emboli sumsum tulang dan partikel methyl methacrylate

terlihat di paru-paru sebagian besar pasien yang telah diotopsi

4. Powell JN, McGrath PJ, Lahiri SK, Hill P

1970 Penanaman semen tulang pada penderita gangguan jantung dapat menyebabkan

cardiac arrest, hipotensi bahkan kematian

Material Implan Hidroksiapatit, β-Trikalsium Fosfat, Biphasic Calcium Phospate

4

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli hingga November 2013. Pembuatan implan tulang dilakukan di Departemen Ilmu Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB). Operasi implantasi tulang dilakukan di Laboratorium Divisi Bedah dan Radiologi Departemen Klinik, Reproduksi dan Patologi (KRP), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB serta pemeliharaan domba selama penelitian dilakukan di kandang Unit Pengelola Hewan Laboratorium (UPHL), FKH IPB.

Bahan

Penelitian menggunakan domba sebagai model hewan. Domba yang dipakai adalah domba lokal (Ovis aries) jantan ekor tipis. Domba yang digunakan berjumlah enam ekor dengan kisaran umur enam bulan dengan rata-rata bobot badan ±23 kg (22.93±2.75). Bahan lain yang digunakan yaitu air, pakan (konsentrat dan rumput), implan tulang BCP yang terdiri dari BCP I (HAp (70):β-TKF (30)) dan BCP II (HAp (60):β-TKF (40)) yang berbentuk pelet silinder dengan diameter 4 mm dan tinggi 7 mm, Intermectin® 10 mg/ml (Ivermectin, PT.Tekad Mandiri Citra), Albentack-900® (Albendazole, Biotek Indonesia), Aludonna® 0.25 mg/ml (Atropin Sulfat, PT. Armoxindo Farma), Xylazil® 20 mg/ml (Xylazine, Troy Laboratories), Ketamil® 100 mg/ml (Ketamine HCl, Troy Laboratories), Flunixin® 50 mg/ml (Phenol dan Sodium Formaldehyde Sulphoxylate Dihydrate, Vet Tek), Roxine® 100 mg/ml (Enrofloxacine, Sanbe Farma), Ephinephrine® (Ephinephrine hydrochlorida, Phapros), povidone iodine 2.5%, alkohol 70%, plester, kapas, kasa, tampon, benang jahit Catgut Chrom® 3-0 (Catgut, Bbraun), Vicryl® 6-0 (Polygactin, Ethicon), jarum spoid ukuran 24G dan 27G, spoid ukuran 1 ml dan 3 ml serta label.

Alat

Peralatan yang digunakan pada saat operasi penanaman implan tulang adalah peralatan bedah minor dan bor tulang dengan mata bor ukuran 4 mm. Sedangkan pengambilan data klinis dilakukan dengan menggunakan beberapa peralatan diagnostik seperti stetoskop, termometer, stopwatch, penlight, timbangan bobot badan, jangka sorong, serta alat tulis untuk pencatatan pemeriksaan klinis. Beberapa peralatan lain juga digunakan seperti wadah plastik untuk pakan dan minum, ember, selang air dan gunting.

Prosedur Penelitian

5 (Atropin Sulfat, PT. Armoxindo Farma) melalui sub cutan (SC) dengan dosis 0.02 mg/kg bobot badan untuk mengurangi efek xylazin. Maintenance yang digunakan pada saat operasi yaitu Ketamil® 100 mg/ml (Ketamine HCl, Troy Laboratories) dengan dosis 6 mg/kg bobot badan yang diaplikasikan secara parenteral melalui IV. Penanaman implan tulang dilakukan pada bagian medial dari krista os tibia dekstra dengan menggunakan bor tulang untuk membuat lubang sesuai dengan ukuran pelet semen tulang. Sebagai kontrol, lubang dengan ukuran yang sama dibuat di bagian medial krista os tibia sinistra tanpa diisi dengan implan tulang.

Sesudah penanaman implan, tulang kemudian ditutup dengan penjahitan periosteum, otot, jaringan subkutan dan kulit. Metode yang sama juga dipergunakan pada os tibia sinistra. Operasi dilakukan oleh operator yang sama untuk mencegah variasi operasi. Semua domba kemudian menerima injeksi antibiotik merk Roxine® 100 mg/ml (Enrofloxacine, Sanbe Farma) dengan dosis 4 mg/kg bobot badan dan analgesia merk Flunixin® 50 mg/ml (Phenol dan Sodium Formaldehyde Sulphoxylate Dihydrate, Vet Tek) dengan dosis 2 mg/kg bobot badan satu kali sehari selama lima hari sesudah operasi. Luka akibat operasi kemudian dibersihkan setiap hari dengan povidone iodine.

Pemeriksaan fisik dilakukan sebelum dan sesudah operasi agar dapat dilakukan perbandingan terhadap kondisi ketika domba dalam keadaan normal dan ketika domba sedang mengalami masa persembuhan tulang. Pemeriksaan fisik dilakukan pada saat sebelum dan sesudah operasi, hari ke-1, hari ke-3, hari ke-7 dan hari ke-30 sesudah operasi. Parameter yang diamati berupa pengukuran bobot badan, suhu tubuh, frekuensi napas, frekuensi jantung, diameter kaki, panjang luka dan dimensi kalus yang terbentuk.

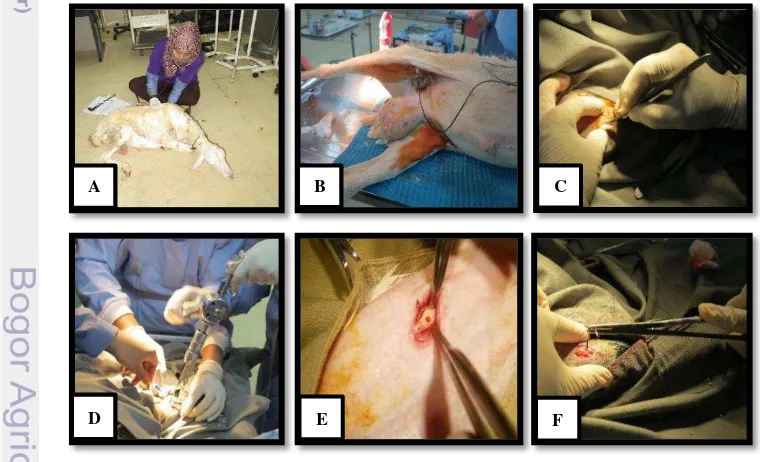

Gambar 1 Tahapan operasi. A, Pemeriksaan klinis. B, Pemberian antiseptik dan persiapan sebelum operasi. C, Penyayatan kulit. D, Pengeboran tulang. E, Penanaman implan. F, Penjahitan sayatan/luka.

A B C

6

Prosedur Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data kuantitatif pemeriksaan klinis. Data diolah menggunakan Microsoft Excel 2007 untuk kemudian dianalisis dengan aplikasi SPSS VERSI 2.1 yang diuji menggunakan sistem analisis One Way Anova. Penggunaan sistem analisis lanjutan ternyata juga diperlukan untuk menganalisa lebih lanjut data yang dinilai berbeda nyata pada taraf nyata (p<0.05). Sistem analisis lanjutan yang digunakan adalah uji Duncan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dianalisa secara sistematis untuk melihat persembuhan tulang yang dipengaruhi oleh bahan implan BCP yang ditanam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bobot Badan

Gambar 2 Rata-rata dan standar deviasi bobot badan domba. Tanda asterik (*) menunjukkan perbedaan nyata (p<0.05) antara kedua kelompok perlakuan pada waktu pengamatan hari ke-30 dengan waktu pengamatan lainnya. BCP I, BCP II.

Gambar 2 menunjukkan adanya perbedaan nyata (p<0.05) pertumbuhan bobot badan pada waktu pengamatan terakhir (hari ke-30) dibandingkan dengan waktu pengamatan lainnya. Domba dengan perlakuan BCP I maupun BCP II di hari ke-30 mengalami kenaikan bobot badan rata-rata hingga mencapai 26.60±3.30 kg. Kenaikan bobot badan harian domba tersebut ditaksir mencapai ±159 gram/hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Raharjo (2011) bahwa tingkat pertumbuhan domba lokal Indonesia mencapai ±153 gram/ hari.

Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan bobot badan domba antara lain tingkat genetik, jenis kelamin, kesehatan dan manajemen. Selain itu, domba yang digunakan adalah domba muda berumur kurang dari satu tahun yang ditunjukkan dari susunan gigi geligi yang masih berupa gigi susu dan belum pernah tanggal. Pada masa itu, merupakan masa pertumbuhan tercepat domba hingga berumur satu tahun (Herren dan Ray 2000; Raharjo 2011). Hal ini dapat diartikan, bahan implan tulang yang ditanam tidak mengganggu proses metabolisme tubuh yang dapat menyebabkan kelainan pada sistim digesti sehingga pertumbuhan bobot badan domba dapat berjalan dengan semestinya.

*

B

o

b

o

t b

ad

an

(

k

g

7

Suhu Tubuh

Gambar 3 Rata-rata dan standar deviasi suhu tubuh domba. Tanda asterik (*) menunjukkan perbedaan nyata (p<0.05) antara kedua kelompok perlakuan pada waktu pengamatan sesudah operasi dengan waktu pengamatan lainnya. BCP I, BCP II, Normal.

Gambar 3 menunjukkan bahwa suhu tubuh mengalami penurunan yang berbeda nyata (p<0.05) pada kedua perlakuan disaat sesudah operasi. Suhu tubuh domba dengan perlakuan BCP I mengalami penurunan dari 39.56±0.20oC menjadi 37.16±0.11oC dan suhu tubuh domba dengan perlakuan BCP II juga mengalami penurunan dari 39.50±0.26oC menjadi 36.03±1.28oC. Penurunan tersebut berada dibawah kisaran suhu tubuh normal domba yaitu 38.3-39.9°C (Marai et al. 2007). Hal ini disebabkan pemeriksaan dilakukan langsung sesaat sesudah operasi dan masih terdapat pengaruh obat sedasi xylazin yang diberikan pada saat operasi yang dapat menekan metabolisme dan kerja jantung (Flecknell 2000).

Xylazin merupakan obat agonis reseptor adrenergik alpha 2, sedativa non narkotik yang paling kuat dan analgesik viseral yang baik dan menimbulkan relaksasi muskulus (Tenant 2002). Efek sedativa dan analgesik akan mendepres sistem saraf pusat dan relaksasi muskulus didasarkan atas hambatan transmisi impuls intraneural dalam sistem saraf pusat.

Pengamatan selanjutnya terlihat bahwa suhu tubuh domba telah mengalami peningkatan hingga pada kisaran normal baik pada domba kelompok BCP I maupun BCP II. Kestabilan suhu tubuh tersebut menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam kedua bahan implan tulang tidak mengganggu proses fisiologi tubuh domba.

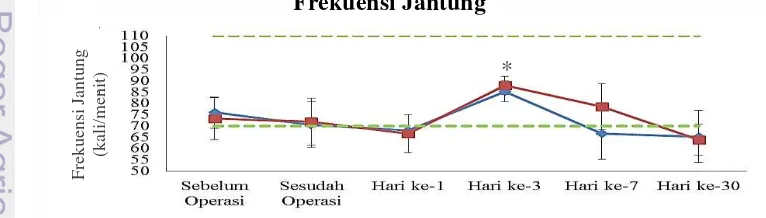

Frekuensi Jantung

8

Gambar 4 menunjukkan bahwa frekuensi jantung mengalami fluktuasi hingga hari ke-30 sesudah operasi. Frekuensi jantung terlihat paling tinggi dan berbeda nyata (p<0.05) di hari ke-3 sesudah operasi. Hal ini dikarenakan proses penanganan domba ketika pengambilan data frekuensi jantung yang membuat domba tersebut stres (Leone dan Finer 2006). Stres memicu hipotalamus mengeluarkan

corticotropin releasing hormone (CRH) yang akan memicu hipofise anterior mengeluarkan adreno corticotropic hormone (ACTH).

Adreno corticotropic hormone kemudian memberi sinyal ke kelenjar endokrin lain untuk melepaskan hormon lainnya seperti tiroksin dan kortisol sebagai hormon utama stres yang akan meningkat jumlahnya dan berpengaruh secara signifikan pada sistem homeostasis terutama dalam meningkatkan aksi epinefrin sehingga berpengaruh terhadap kenaikan frekuensi jantung dan tekanan darah (Leone dan Finer 2006). Walaupun demikian, frekuensi jantung masih berada pada kisaran normal. Beberapa faktor lain juga dapat mempengaruhi frekuensi jantung diantaranya aktivitas, kadar CO2, bobot badan dan usia (Leone dan Finer 2006). Pada hari ke-7 hingga satu bulan sesudah operasi frekuensi jantung kembali menurun akan tetapi penurunan tersebut masih cenderung pada batas nilai frekuensi jantung normal domba yaitu 70-110 kali/menit (Raharjo 2011), sehingga dapat dikatakan bahwa penurunan dan peningkatan frekuensi jantung tidak dipengaruhi oleh material implan BCP I maupun BCP II yang ditanam.

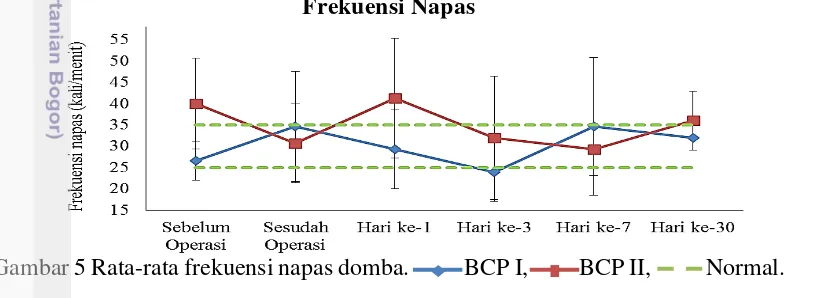

Frekuensi Napas

Gambar 5 Rata-rata frekuensi napas domba. BCP I, BCP II, Normal. Gambar 5 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi frekuensi napas domba baik pada domba dengan perlakuan BCP I maupun dengan perlakuan BCP II. Fluktuasi tersebut sekilas terlihat sangat jauh berbeda, tetapi masing-masing data memiliki standar deviasi yang tinggi sehingga menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (p>0.05) antar semua waktu pengamatan pada kedua kelompok perlakuan. Dinamika frekuensi napas pada domba kelompok perlakuan BCP II berada di atas kisaran normal napas domba yaitu 25-35 napas/menit (Raharjo 2011).

9

Panjang Luka Kaki

Gambar 6 Rata-rata dan standar deviasi panjang luka kaki domba. Tanda asterik (*) menunjukkan perbedaan nyata (p<0.05) antara kedua kelompok perlakuan dan kontrol pada waktu pengamatan hari ke-30 dengan waktu pengamatan lainnya. BCP I, BCP II, Kontrol.

Gambar 6 menunjukkan bahwa panjang luka mengalami penurunan yang berbeda nyata (p<0.05) pada kedua kelompok perlakuan dan masing-masing kontrol di pengamatan hari ke-30 dibandingkan dengan waktu pengamatan lainnya. Penurunan panjang luka terjadi secara konstan hingga hari ke-30 sesudah operasi. Proses persembuhan luka berlangsung melalui 3 fase yaitu fase inflamasi, proliferasi dan fase remodelling. Ketiga fase tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan proses yang berkesinambungan (McCurnin dan Bassert 2006). Fase inflamasi akan berlangsung sejak terjadinya luka sampai kira–kira hari kelima.

Pembuluh darah yang terputus pada luka yang diderita tersebut akan menyebabkan perdarahan dan tubuh dalam hal ini akan berusaha menghentikannya dengan cara vasokonstriksi, pengerutan ujung pembuluh yang putus (retraksi) dan reaksi hemostasis. Trombosit yang keluar dari pembuluh darah saling melekat dan membekukan darah yang keluar dari pembuluh darah. Sel mast dalam jaringan ikat menghasilkan serotonin dan histamin yang meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga terjadi eksudasi cairan dan pengeluaran sel radang. Sel-sel leukosit berdiapedesis menuju luka karena daya kemotaksis untuk ikut menghancurkan dan memakan kotoran luka dan bakteri (fagositosis). Pada fase ini reaksi pembentukan kolagen baru sedikit dan luka hanya dipertautkan oleh fibrin yang amat lemah (McCurnin dan Bassert 2006).

Fase proliferasi disebut juga fase fibroplasia karena yang menonjol adalah proses proliferasi fibroblas. Fase ini berlangsung dari akhir fase inflamasi sampai kira-kira akhir minggu ketiga. Fibroblas berasal dari sel mesenkim yang belum berdiferensiasi, menghasilkan mukopolisakarida, asam aminoglisin dan prolin yang merupakan bahan dasar kolagen serat yang akan mempertautkan tepi luka. Pada fase ini serat dibentuk dan dihancurkan kembali untuk penyesuaian diri dengan tegangan pada luka yang cenderung mengerut. Sifat ini bersamaan dengan sifat kontraktil miofibroblas, menyebabkan tarikan pada tepi luka. Pada fase fibroplasia ini, luka dipenuhi sel radang, fibroblas dan kolagen, membentuk jaringan berwarna kemerahan dengan permukaan yang berbenjol halus yang disebut jaringan granulasi.

Epitel tepi luka yang terdiri dari sel basal terlepas dari dasarnya dan berpindah mengisi permukaan luka. Proses ini baru berhenti sesudah epitel saling menyentuh dan menutup seluruh permukaan luka. Dengan begitu, barulah dimulai proses pematangan dalam fase penyudahan (McCurnin dan Bassert 2006). Pada fase ini

10

terjadi proses pematangan yang terdiri dari penyerapan kembali jaringan yang berlebih, pengerutan sesuai dengan gaya gravitasi dan akhirnya perupaan kembali jaringan yang baru terbentuk. Fase ini dapat berlangsung berbulan-bulan dan dinyatakan berkahir kalau semua tanda radang sudah lenyap. Terlihat pengerutan maksimal pada luka. Pada akhir fase ini, persembuhan luka kulit mampu menahan regangan kira-kira 80% kemampuan kulit normal. Hal ini tercapai kira-kira 3-6 bulan sesudah penyembuhan (McCurnin dan Bassert 2006). Persembuhan luka sesudah operasi berjalan dengan baik sehingga dapat diartikan bahwa bahan implan tulang BCP yang ditanam tidak mengganggu proses persembuhan luka sesudah operasi.

Diameter Kaki

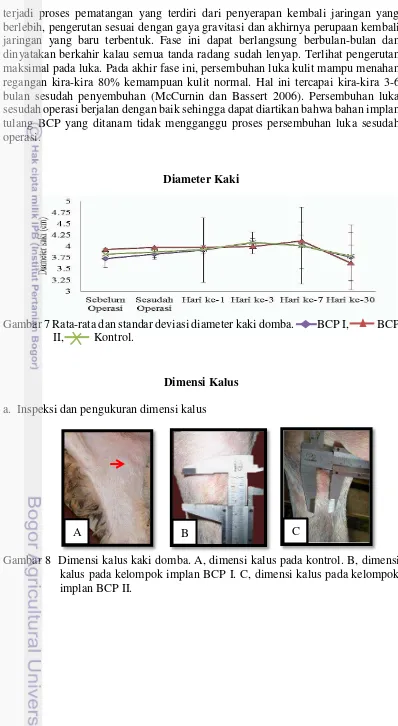

Gambar 7 Rata-rata dan standar deviasi diameter kaki domba. BCP I, BCP II, Kontrol.

Dimensi Kalus

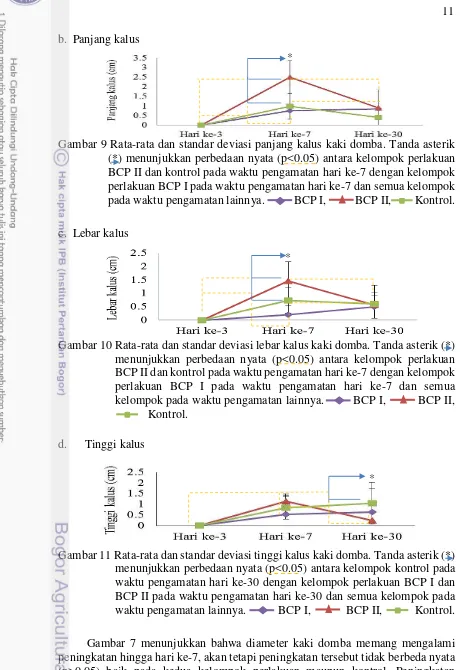

a. Inspeksi dan pengukuran dimensi kalus

Gambar 8 Dimensi kalus kaki domba. A, dimensi kalus pada kontrol. B, dimensi kalus pada kelompok implan BCP I. C, dimensi kalus pada kelompok implan BCP II.

11 b. Panjang kalus

Gambar 9 Rata-rata dan standar deviasi panjang kalus kaki domba. Tanda asterik (*) menunjukkan perbedaan nyata (p<0.05) antara kelompok perlakuan BCP II dan kontrol pada waktu pengamatan hari ke-7 dengan kelompok perlakuan BCP I pada waktu pengamatan hari ke-7 dan semua kelompok pada waktu pengamatan lainnya. BCP I, BCP II, Kontrol. c. Lebar kalus

Gambar 10 Rata-rata dan standar deviasi lebar kalus kaki domba. Tanda asterik (*) menunjukkan perbedaan nyata (p<0.05) antara kelompok perlakuan BCP II dan kontrol pada waktu pengamatan hari ke-7 dengan kelompok perlakuan BCP I pada waktu pengamatan hari ke-7 dan semua kelompok pada waktu pengamatan lainnya. BCP I, BCP II,

Kontrol. d. Tinggi kalus

Gambar 11 Rata-rata dan standar deviasi tinggi kalus kaki domba. Tanda asterik (*) menunjukkan perbedaan nyata (p<0.05) antara kelompok kontrol pada waktu pengamatan hari ke-30 dengan kelompok perlakuan BCP I dan BCP II pada waktu pengamatan hari ke-30 dan semua kelompok pada waktu pengamatan lainnya. BCP I, BCP II, Kontrol. Gambar 7 menunjukkan bahwa diameter kaki domba memang mengalami peningkatan hingga hari ke-7, akan tetapi peningkatan tersebut tidak berbeda nyata (p>0.05) baik pada kedua kelompok perlakuan maupun kontrol. Peningkatan diameter kaki pada domba disebabkan adanya salah satu ciri panca radang yang

*

*

12

terjadi pada saat itu yaitu kebengkakan (tumor). Kebengkakan tersebut diakibatkan oleh peradangan pada bagian kaki yang dioperasi baik pada tulang yang diimplan maupun pada kontrol. Peradangan (inflamasi) merupakan tahap awal dari proses persembuhan dan biasa berlangsung hingga beberapa hari. Pada saat inflamasi, terjadi penggumpalan darah di segmental tulang akibat defek pengeboran. Gumpalan tersebut akan berubah menjadi deposit fibrin dan terjadi hematoma pada daerah tersebut. Sel-sel osteosit pada daerah defek juga mengalami nekrosa. Oleh karena itu, terjadi invasi makrofag untuk menghilangkan debris yang terdapat pada luka. Makrofag dan jaringan granulasi lainnya akan menginvasi bekuan darah (McCurnin dan Bassert 2006).

Peradangan yang terjadi pada daerah implan dan kontrol berlangsung secara wajar. Satu bulan sesudah operasi, dapat dilihat bahwa diameter kaki domba pada semua perlakuan mengalami penurunan kembali. Proses peradangan pun semakin berkurang. Dapat dikatakan bahwa bahan implan BCP tidak mengandung benda asing yang dapat menimbulkan respon penolakan terhadap implan dan tidak mengganggu proses persembuhan tulang.

Proses persembuhan tulang selanjutnya adalah pembentukan kalus sementara (kalus halus) seiring dihubungkannya tulang oleh jaringan granulasi dan pulau-pulau kartilago. Kalus merupakan massa jaringan yang berfungsi melekatkan ujung-ujung tulang yang patah. Proses pembentukan kalus yang berasal dari periosteum, endosteum dan sumsum tulang kemudian bertemu dalam satu proses yang sama. Proses terus berlangsung ke bagian dalam dan luar tulang sehingga menjembatani permukaan fraktur satu sama lain. Awalnya, kalus merupakan jaringan granulasi (kalus lunak) yang kemudian akan berubah menjadi jaringan tulang rawan dan tulang (kalus keras) (Cheville 2006).

Kalus halus mulai terbentuk pada hari ke-3. Keberadaan kalus halus memang dapat dideteksi dengan pemeriksaan klinis. Namun diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan x-ray dan histopatologi untuk memastikan keberadaan kalus halus tersebut. Jika dilakukan inspeksi, keberadaan kalus halus ditunjukkan dengan adanya penonjolan pada daerah defek (Gambar 8). Jika dipalpasi, konsistensi penonjolan tersebut adalah kenyal karena penonjolan tersebut berisi jaringan otot maupun tulang yang sedang mengalami peradangan. Pengukuran dimensi kalus dapat dimulai ketika sudah dapat dilakukan inspeksi dan palpasi pada kalus yakni pada hari ke-3 sesudah operasi.

Dimensi kalus yang diukur terdiri atas panjang kalus (Gambar 9), lebar kalus (Gambar 10) dan tinggi kalus (Gambar 11). Peningkatan dimensi kalus terjadi hingga hari ke-7. Kelompok perlakuan BCP II mengalami peningkatan dimensi kalus yang lebih besar daripada kelompok perlakuan BCP I. Kemudian dimensi kalus mengalami penurunan sesudah hari ke-7 pada kelompok BCP II, tetapi pada kelompok BCP I justru mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh komposisi β-TKF yang dimiliki implan BCP I lebih kecil daripada komposisi

13 Ukuran pori yang tidak mencukupi dapat menghalangi sirkulasi darah untuk melakukan transport sel-sel pembentuk tulang, sehingga persembuhannya berlangsung lebih lambat. Proses degradasi kalus pun berjalan lebih lambat pada kelompok perlakuan implan BCP I sehingga pada hari ke-30 kelompok dengan perlakuan tersebut memiliki kalus yang masih berukuran lebih besar daripada kelompok implan BCP II. Setelah itu terlihat pada waktu pengamatan terakhir, dimensi kalus pada kontrol lebih tinggi jika dibandingkan dengan dimensi kalus pada kedua kelompok perlakuan. Akan tetapi, dimensi kalus yang terbentuk pada kontrol memiliki konsistensi yang lebih keras daripada dimensi kalus pada tulang yang diimplan. Hal ini berarti tingkat persembuhan pada kontrol adalah satu tingkat lebih cepat dan tingkat persembuhan yang terjadi pada kelompok perlakuan lebih rendah. Implan tulang yang belum terserap sempurna menjadi penghalang sirkulasi darah yang membawa sel-sel pembentuk tulang yang baru. Sehingga proses persembuhan lebih cepat pada kontrol daripada kelompok perlakuan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada implan tulang tidak mempercepat persembuhan tulang.

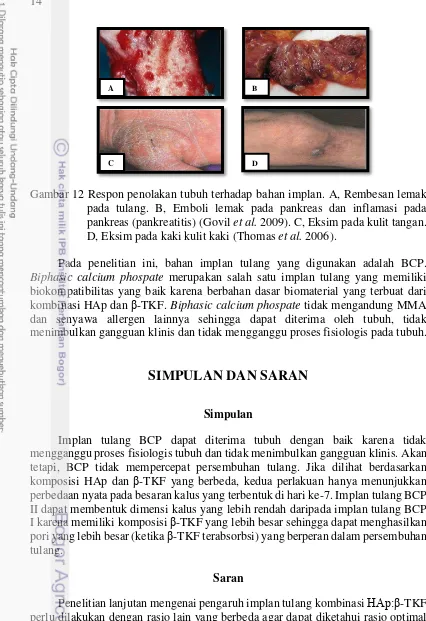

Kelainan Klinis akibat Pemasangan Implan Tulang

Implan tulang harus memiliki sifat biokompatibilitas agar tidak terjadi penolakan oleh tubuh. Reaksi penolakan terhadap implan tulang dapat dibedakan menjadi empat bentuk yaitu dapat terjadi BCIS, reaksi alergi, reaksi peradangan dan hipersensitivitas tehadap bahan metal. Bone cement implantation syndrome

dapat terjadi akibat adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan teknis penanaman semen tulang, kesalahan pada persiapan pasien sebelum operasi atau adanya penyakit yang sedang diderita pasien. Bone cement implantation syndrome

biasanya ditandai dengan keadaan hipoksia, hipoksemia, peningkatan tekanan pada arteri pulmonari, cardiac arrhytmia dan cardiac arrest (Razuin et al.2013).

Salah satu kasus penolakan implan tulang adalah BCIS, pernah dilaporkan pada dalam studi kasus yang dilakukan oleh Govil et al. (2009). Kegagalan saat operasi penanaman implan semen tulang terjadi pada seorang wanita berusia 70 tahun dengan riwayat hipertensi dan dispnea. Pasien mengalami cardiac arrhytmia,

cardiact arrest, metabolic acidosis hingga mengalami kematian. Reaksi penolakan terhadap bahan implan tulang terjadi terkait dengan kehadiran methyl methacrylate

(MMA) sebagai bahan dasar penyusun semen tulang tersebut. Methyl methacrylate

merupakan penyebab utama ketidakstabilan hemodinamik pada saat operasi

arthroplasty karena bersifat toksik. Bone cement implantation syndrome juga dapat terjadi akibat prosedur operasi yang tidak benar sehingga menyebabkan emboli lemak pada organ paru dan pankreas serta mengakibatkan perembesan lemak pada tulang (Gambar 13). Kasus lainnya juga pernah dilaporkan oleh Thomas et al.

14

Gambar 12 Respon penolakan tubuh terhadap bahan implan. A, Rembesan lemak pada tulang. B, Emboli lemak pada pankreas dan inflamasi pada pankreas (pankreatitis) (Govil et al. 2009). C, Eksim pada kulit tangan. D, Eksim pada kaki kulit kaki (Thomas et al. 2006).

Pada penelitian ini, bahan implan tulang yang digunakan adalah BCP.

Biphasic calcium phospate merupakan salah satu implan tulang yang memiliki biokompatibilitas yang baik karena berbahan dasar biomaterial yang terbuat dari kombinasi HAp dan β-TKF. Biphasic calcium phospate tidak mengandung MMA dan senyawa allergen lainnya sehingga dapat diterima oleh tubuh, tidak menimbulkan gangguan klinis dan tidak mengganggu proses fisiologis pada tubuh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implan tulang BCP dapat diterima tubuh dengan baik karena tidak mengganggu proses fisiologis tubuh dan tidak menimbulkan gangguan klinis. Akan tetapi, BCP tidak mempercepat persembuhan tulang. Jika dilihat berdasarkan komposisi HAp dan β-TKF yang berbeda, kedua perlakuan hanya menunjukkan perbedaan nyata pada besaran kalus yang terbentuk di hari ke-7. Implan tulang BCP II dapat membentuk dimensi kalus yang lebih rendah daripada implan tulang BCP I karena memiliki komposisi β-TKF yang lebih besar sehingga dapat menghasilkan pori yang lebih besar (ketika β-TKF terabsorbsi) yang berperan dalam persembuhan tulang.

Saran

Penelitian lanjutan mengenai pengaruh implan tulang kombinasi HAp:β-TKF perlu dilakukan dengan rasio lain yang berbeda agar dapat diketahui rasio optimal guna terciptanya bahan implan yang baik dan dapat mempercepat persembuhan kerusakan segmental tulang. Penggunaan waktu pengamatan yang lebih lama juga diperlukan untuk mengetahui seberapa cepat proses remodelling tulang yang akan terjadi. Keakuratan data akan lebih baik jika model hewan pada penelitian ditambahkan jumlahnya.

B A

15

DAFTAR PUSTAKA

Cheville NF. 2006. Introduction to Veterinary Pathology. 3th Edition. Ames (USA): A Blackwell Publishing. Page 112-115.

Daculsi G, Laboux O, Malard O, Weiss P. 2003. Current state of the art of biphasic calcium phosphate bioceramics. Materials Science J. 14(3): 195–200. Donaldson AJ, Thomson HE, Harper NJ, Kenny NW. 2009. Bone cement

implantation syndrome. Br J Anaesth. 102 (1): 12-22.

Ficai A, Andronescu E, Voicu G, Ficai D. 2011. Advances in Collagen/Hidroxyapatite Composite Material. InTech.

Flecknell P. 2000. Manual of Rabbit Medicine and Surgery. British Small Animal Veterinary Association. England.

Govil P, Kakar PN, Arora D, Das S, Gupta N, Govil D, Gupta S, Malohtra A. 2009. Bone cement implantation syndrome: a report of four cases. Indian J Anaesth. 53(2): 214-8.

Gunawarman, Malik A, Mulyadi S, Riana, Hayani A. 2010. Karakteristik Fisik dan Mekanik Tulang Sapi Variasi Berat Hidup sebagai Referensi Desain Material Implan. Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNMTTM) ke-9. Jakarta (ID).

Gunanti, Soejoko DS, Agungpriyono S, Siswandi R. 2011. Persembuhan Kerusakan Segmental Tulang dengan Semen Tulang Hidroksiapatit-Trikalsium Fosfat pada Domba sebagai Hewan Model untuk Manusia. LPPM IPB. Bogor (ID).

Herren, Ray. 2000. The Science of Animal Agriculture. 2nd Edition. Delmar. Hua YN, Ning C, Xiaoying L, Buzhong Z, Wei C, Xiaoling S. 2005. Natural

hydroxyapatite/chitosan composite for bone substitute materials. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 5: 4888-4891.

Kalfas IH. 2001. Principles of bone healing. Neurosurg foscus J. 10 (4).

Laurencin CT. 2009. Bone graft substitutes. West Conshohocken PA. American Society for Testing and Materials.

Leone TA, Finer NN. 2006. Foetal adaptation at birth. Current Paedia. 16:373-378. Marai IFM, El-Darawany AA, Fadiel A, Abdel-Hafez MAM. 2007. Physiological traits

as affected by heat stress in sheep-A review. Small Rumin Res.71:1–12. Martini L, Fini M, Giavaresi G, Giardino R. 2001. Sheep model in orthopedic

research: a literature review. Comp Med. 51: 292-299.

McCurnin DM, Bassert JM. 2006. Clinical TextBook for Veterinary Technicians. 6th Edition. Elsevier. Ames (USA).

Murugan R, Ramakrishna S. 2004. Bioresorbable composite bone paste using polysaccharide based nano hydroxiapatite. Biomaterials J. 25(17): 3829-3835.

Nafei A, Danielsen CC, Linde F, Hvid I. 2000. Properties of growing trabecular ovine bone. Part I: Mechanical and physical properties. J Bone Joint Surg Br. 82: 910-920.

Nuzulia NA. 2009. Study of Biphasic Calcium Phospate Ceramics and

HA-Chitosan Composite Implanted Into Sheep’s Bone. [Skripsi]. Bogor:

16

Parvizi J, Holiday AD, Ereth MH, Lewallen DG. 1999. Sudden death during primary hip arthroplasty. The Frank Stinchfi eld Award. Clin Orthop Relat Res. J. (369): 39-48.

Pearce AI, Richards RG, Milz S, Schneider E, Pearce SG. 2007. Animal models for implant biomaterial research in bone: A review. European Cells and Materials J. 13: 1-10.

Powell JN, Mc Grath PJ, Lahiri SK, Hill P. 1970. Cardiac arrest associated withbone cement. Br Med J. 3(5718): 326.

Raharjo PP. 2011. Pertambahan Bobot Badan, Status Fisiologis, Komposisi Tubuh Domba, dan Mitigasi Emisi Gas Metana dengan Formulasi Komersial Complete Rumen Modifier (Cassapon) [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana IPB.

Razuin R, Effat O, Shahidan MN, Shama DV, Miswan MFM. 2013. Bone cement implantation syndrome. Malaysian J Pathol. 35(1) : 87 – 90.

Saito M. 2000. The role of β-tricalcium phosphate in vascularized periosteum.

Orthopae Sci J. 5: 275-282.

Schowengerdt F. 2002. Better Bone Implants. [Internet][diunduh 2014 Jan 17]. Tersedia pada http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2002/30 oct_hipscience/.

Tenant B. 2002. BSAVA Small Animal Formulary.4th Edition. BSAVA. England. Thomas P, Schuh A, Summer B, Mazoochian F, Thomsen M. 2006. Knochenzementallergie. Der Orthopäde. 35:956-960.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Bobot badan

17

Lampiran 2 Suhu tubuh

Keterangan: Huruf superscript (a,b) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar waktu pengambilan data klinis di kelompok perlakuan yang sama. Huruf superscript (k,l) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan di waktu pengambilan data yang sama.

Lampiran 3 Frekuensi napas

Keterangan: Huruf superscript (a,b) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar waktu pengambilan data klinis di kelompok perlakuan yang sama. Huruf superscript (k,l) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan di waktu pengambilan data yang sama.

Lampiran 4 Frekuensi jantung

18

Lampiran 5 Panjang luka kaki

Keterangan: Huruf superscript (a,b) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar waktu pengambilan data klinis di kelompok perlakuan yang sama. Huruf superscript (k,l) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan di waktu pengambilan data yang sama.

Lampiran 6 Diameter kaki

Keterangan: Huruf superscript (a,b) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar waktu pengambilan data klinis di kelompok perlakuan yang sama. Huruf superscript (k,l) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan di waktu pengambilan data yang sama.

Lampiran 7 Panjang kalus

19 Lampiran 8 Lebar kalus

Keterangan: Huruf superscript (a,b) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar waktu pengambilan data klinis di kelompok perlakuan yang sama. Huruf superscript (k,l) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan di waktu pengambilan data yang sama.

Lampiran 9 Tinggi kalus

Keterangan: Huruf superscript (a,b) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar waktu pengambilan data klinis di kelompok perlakuan yang sama. Huruf superscript (k,l) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan di waktu pengambilan data yang sama.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 03 Maret 1993 sebagai anak pertama dari pasangan Franky Firmansyah dan Ita Yuniasmita. Tahun 2004 penulis lulus dari SD Al-Ijtihad, kemudian pada tahun 2007 penulis lulus dari SMP Negeri 12 Tangerang. Selanjutnya pada tahun 2010 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Tangerang dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dengan pilihan jurusan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Selama menjadi mahasiswa, penulis mendapatkan beasiswa PPA dari Dikti pada tahun 2011 hingga 2014. Penulis tergabung dalam beberapa organisasi kampus, diantaranya yaitu UKM Koran Kampus IPB (2010), VARARA dan FRENS Community Percussion, Himpunan Minat dan Profesi Ruminansia, serta Sorcherry Riding Club. Penulis juga mengkuti magang profesi dan beberapa kepanitiaan kegiatan kampus FKH IPB.

Simpulan 14

Saran 14

DAFTAR PUSTAKA 15

LAMPIRAN 16

RIWAYAT HIDUP 19

DAFTAR TABEL

1 Penelitian pengembangan implan tulang 3

DAFTAR GAMBAR

1 Tahapan operasi 5

2 Rata-rata dan standar deviasi bobot badan 6

3 Rata-rata dan standar deviasi suhu tubuh 7

4 Rata-rata dan standar deviasi frekuensi jantung 7 5 Rata-rata dan standar deviasi frekuensi napas 8 6 Rata-rata dan standar deviasi panjang luka kaki 9 7 Rata-rata dan standar deviasi diameter kaki 10

8 Dimensi kalus kaki domba 10

9 Rata-rata dan standar deviasi panjang kalus 11

10 Rata-rata dan standar deviasi lebar kalus 11

11 Rata-rata dan standar deviasi tinggi kalus 11 12 Respon penolakan tubuh terhadap bahan implan 14

DAFTAR LAMPIRAN

1 Bobot badan 16

2 Suhu tubuh 17

3 Frekuensi napas 17

4 Frekuensi jantung 17

5 Panjang luka kaki 18

6 Diameter kaki 18

7 Panjang kalus 18

8 Lebar kalus 19