PENGARUH PERAN GENDER DAN PEMELIHARAAN

LINGKUNGAN MIKRO TERHADAP KESEJAHTERAAN

SUBJEKTIF PADA KELUARGA PETANI

PEMILIK PEKARANGAN

ATIKA RAHMA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengaruh Peran Gender dan Pemeliharaan Lingkungan Mikro Terhadap Kesejahteraan Subjektif pada Keluarga Petani Pemilik Pekarangan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

ATIKA RAHMA. Pengaruh Peran Gender dan Pemeliharaan Lingkungan Mikro Terhadap Kesejahteraan Subjektif pada Keluarga Petani Pemilik Pekarangan. Dibimbing oleh HERIEN PUSPITAWATI dan TIN HERAWATI.

Pekarangan merupakan salah satu sumberdaya yang ada di lingkungan rumah. Pekarangan adalah sebidang lahan dengan batas tertentu, ada bangunan tempat tinggal di atasnya dan umumnya ditanami dengan berbagai jenis tumbuhan (Soemarwoto 1994). Kegiatan di pekarangan lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Hal ini dikaitkan dengan peran perempuan sebagai pemelihara rumah dan manajer lingkungan pada skala mikro. Ngomen dan Foeken (2012) menyatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik pekarangan laki-laki dan perempuan. Karakteristik pekarangan yang dikelola oleh perempuan adalah areanya kecil dan umumnya hasil pekarangan merupakan sumber tambahan makanan keluarga. Sementara itu karakteristik pekarangan yang dikelola oleh laki-laki adalah areanya luas dan sebagai tambahan pendapatan. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis peran gender, pemeliharaan lingkungan mikro dan kesejahteraan subjektif pada keluarga petani pemilik pekarangan. Sementara itu, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis karakteristik tempat tinggal, karakteristik pekarangan, permasalahan keluarga, pemeliharaan lingkungan mikro dan pembagian peran gender pada keluarga petani pemilik pekarangan, (2) menganalisis tingkat kesejahteraan subjektif keluarga petani pemilik pekarangan dan (3) menganalisis pengaruh karakteristik tempat tinggal, karakteristik pekarangan, permasalahan keluarga, pemeliharaan lingkungan mikro dan pembagian peran gender terhadap kesejahteraan subjektif pada keluarga petani pemilik pekarangan.

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan (1) keluarga memiliki pekarangan yang dimanfaatkan secara produktif, (2) merupakan lokasi kegiatan IPM-CRSP dan (3) merupakan lokasi yang strategis dari pusat kota. Pemilihan contoh sebanyak 100 keluarga dilakukan secara purposive, yaitu keluarga utuh (ada suami dan istri). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan lingkungan rumah. Adapun data yang dikumpulkan meliputi karakteristik keluarga, karakteristik tempat tinggal, karakteristik pekarangan, permasalahan keluarga, pemeliharaan lingkungan mikro rumah, pembagian peran gender serta kesejahteraan subjektif keluarga. Penelitian dilakukan pada Bulan Juni 2012.

pembagian peran gender adalah rendah, artinya bahwa kerjasama antara suami dan istri dalam melaksanakan kegiatan produktif, domestik dan sosial kemasyarakatan masih kurang.

Analisis tingkat kesejahteraan subjektif dimensi fisik (55.0%) dan social (38.0%) adalah tinggi. Sementara itu, kesejahteraan subjektif dimensi ekonomi (76.0%), psikologi (46.0%) dan kondisi pekarangan (73.0%) termasuk rendah. Secara umum, kesejahteraan subjektif responden termasuk rendah (50.0%), hal ini menunjukkan responden kurang puas terhadap kondisi kehidupannya.

Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa permasalahan keluarga

(β=-0.265, p=0.011), pemeliharaan lingkungan mikro rumah (β=0.368, p=0.000), pembagian peran gender di publik (β=-0.234, p=0.015) dan pembagian peran

gender di domestik (β=-0.246, p=0.014) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan subjektif keluarga. Pemeliharaan lingkungan mikro yang semakin baik dan semakin baik kerjasaman antara suami istri di publik dan domestik akan meningkatkan kesejahteraan subjektif keluarga. Sementara itu, semakin besar beban masalah keluarga dapat menurunkan tingkat kesejahteraan subjektif keluarga.

SUMMARY

ATIKA RAHMA. The Effect of Gender Roles and Micro Environment Maintenance toward Subjective Well-Being of Farmer Families How Own Homeyard. Supervised by HERIEN PUSPITAWATI and TIN HERAWATI.

Homeyard is one of the resources available in the home environment. Homeyard is a plot of land to a certain extent, there are residential buildings on it and generally planted with a variety of plant species (Soemarwoto 1994). Activity in the homeyard is mostly done by women. This is associated with women's role as custodian of the house and environment manager at the micro scale. Ngomen and Foeken (2012) states that there are differences in the characteristics of the homeyard between men and women. The characteristics of the homeyard run by women are small area and the product used as an additional source of family foods. Meanwhile the characteristics of the homeyard run by men are wide area and used as an additional income. The general objective of this study is to analyze the effect of gender roles and micro environment maintenance toward subjective well-being of farmer families how own homeyard. Meanwhile, the specific objectives of this study were to (1) analyze the home characteristics, the homeyard characteristics, family problems, the micro environment maintenance and the division of gender roles in the farmer families how own homeyard, (2) analyze the level of subjective well-being of farmer families how own homeyard and (3) analyze the effect of the home and homeyard characteristics, family problems, micro environment maintenance and the division of gender roles toward subjective well-being of farmer families how own homeyard.

Location selection is done purposively with consideration of (1) the family has a homeyard that is used productively, (2) is the location of IPM-CRSP activity and (3) is the strategic location of the city center. The selection of 100 families’ samples is conducted purposively, that is the intact family (the husband and wife). Data collected is done by interview and home environment observation. The data collected include family characteristics, home characteristics, homeyard characteristics, family problems, micro environment maintenance, division of the gender roles, and subjective well-being of the family. The study was conducted in June of 2012.

Analysis of subjective well-being to physical (55.0%) and social (38.0%) dimensions was high. Meanwhile, subjective well-being of economic (76.0%), psychology (46.0%) and the condition of the yard (73.0%) is low. In general, subjective well-being of the respondents is low (50.0%), indicating respondents are less satisfied with the conditions of his life.

Multiple linear regression analysis showed that family problems (β=-0.265, p=0.011), of micro environment maintenance (β=0368, p=0.000), the division of gender roles in public activities (β=-0234, p=0.015) and division gender roles in domestic activities (β=-0.246, p=0.014) significantly affects the subjective well-being of the family. The maintenance of the micro environment is getting better and the better cooperation between husband and wife in public and domestic activities will increase subjective well-being of the family. Meanwhile, improved burden of family problems can reduce the level of subjective well-being of the family. Keywords: subjective well-being, homeyard, micro environment maintenance,

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak

PENGARUH PERAN GENDER DAN PEMELIHARAAN

LINGKUNGAN MIKRO TERHADAP KESEJAHTERAAN

SUBJEKTIF PADA KELUARGA PETANI

PEMILIK PEKARANGAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

Judul Tesis : Pengaruh Peran Gender dan Pemeliharaan Lingkungan Mikro Terhadap Kesejahteraan Subjektif pada Keluarga Petani Pemilik Pekarangan

Nama : Atika Rahma NIM : I251110081

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc Ketua

Dr. Tin Herawati, SP., M.Si Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak

Dr Ir Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah manajemen sumberdaya keluarga, dengan judul Pengaruh Peran Gender dan Pemeliharaan Lingkungan Mikro Terhadap Kesejahteraan Subjektif Pada Keluarga Petani Pemilik Pekarangan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc. dan Ibu Dr. Tin Herawati, SP., M.Si. selaku pembimbing serta Ibu Dr. Ir Istiqlaliyah Muflikhati, M.Si. selaku dosen penguji. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Tim Gender IPM-CRSP, Bapak Ujang dan kelompok tani IPM-CRSP di Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, suami dan anak serta seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya. Kepada teman-teman Program Studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak: Vivi, Mba Alfa, Bu Lisna, Bu Dian, Bu Ema dan Bu Tita, terima kasih atas segala dukungan dan semangatnya dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

1 PENDAHULUAN 1

Latar belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 4

Ruang Lingkup Penelitian 5

2 TINJAUAN PUSTAKA 6

3 METODE 21

Tempat dan Waktu Penelitian 21

Prosedur Pemilihan Contoh 22

Desain dan Cara Pengumpulan Data 22

Pengukuran dan Penilaian Variabel Penelitian 23

Manajemen dan Kontrol Kualitas Data 26

Pengolahan dan Analisis Data 28

Definisi Operasional 29

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 31

Hasil 31

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 31

Karakteritik Keluarga 32

Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga (6 Bulan Terakhir) 33

Kepemilikan Aset 35

Karaketristik Tempat Tinggal sebagai Lingkungan Mikro 37 Karakteritik Pekarangan sebagai Lingkungan Mikro 39

Permasalahan keluarga 42

Pemeliharaan Lingkungan Mikro Rumah 44

Pembagian Peran Gender 48

Kesejahteraan Subjektif Keluarga 51

Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Subjektif Keluarga

57

Pembahasan 60

5 SIMPULAN DAN SARAN 63

Simpulan 63

Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

DAFTAR TABEL

1 Variabel, jenis data, alat dan skala data penelitian 22

2 Hasil uji reliabilitas 27

3 Sebaran responden berdasarkan karakteristik suami dan istri 33 4 Sebaran responden berdasarkan besar keluarga 33 5 Sebaran responden berdasarkan pendapatan keluarga per bulan 34 6 Sebaran responden berdasarkan pengeluaran keluarga per bulan 35

7 Kepemilikan aset keluarga 35

8 Sebaran keluarga berdasarkan kategori kepemilikan aset 37 9 Sebaran responden berdasarkan penggunanan bahan bakar 38 10 Sebaran responden berdasarkan katagori karakteristik tempat tinggal 39 11 Sebaran responden berdasarkan karakteristik pekarangan 40 12 Sebaran responden berdasarkan penerimaan pekarangan per bulan 41 13 Sebaran responden berdasarkan pihak yang menjual dan menerima

hasil tanaman pekarangan

41 14 Sebaran responden berdasarkan jumlah pendapatan pekarangan yang

diterima istri

42 15 Sebaran responden berdasarkan permasalahan keluarga 42 16 Sebaran responden berdasarkan kategori permasalahan keluarga 43 17 Hubungan antar dimensi permasalahan keluarga 44 18 Sebaran responden berdasarkan kegiatan pemeliharaan lingkungan

mikro

45 19 Sebaran responden berdasarkan jarak penyimpanan sampah, pestisida

dan makanan

46 20 Sebaran responden berdasarkan kategori pemeliharaan lingkungan

rumah mikro

47 21 Hubungan antar dimensi pemeliharaan lingkungan mikro 48 22 Sebaran responden berdasarkan pembagian peran produktif 49 23 Sebaran responden berdasarkan permbagian peran domestik 50 24 Sebaran responden berdasarkan permbagian peran sosial

kemasyarakatan

50 25 Sebaran responden berdasarkan kategori peran gender 51 26 Hubungan antara pembagian peran gender publik, domestik dan

sosial kemasyarakatan

51 27 Sebaran responden berdasarkan kesejahteraan fisik 52 28 Sebaran responden berdasarkan kategori kesejahteraan fisik 53 29 Sebaran responden berdasarkan kesejahteraan ekonomi 53 30 Sebaran responden berdasarkan kategori kesejahteraan ekonomi 54 31 Sebaran responden berdasarkan kesejahteraan sosial 54 32 Sebaran responden berdasarkan kategori kesejahteraan sosial 55 33 Sebaran responden berdasarkan kesejahteraan psikologi 56 34 Sebaran responden berdasarkan kategori kesejahteraan psikologis 57 35 Sebaran responden berdasarkan kondisi pekarangan 57 36 Sebaran responden berdasarkan kategori kepuasan terhadap kondisi

pekarangan

39 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan subjektif keluarga

60

DAFTAR GAMBAR

1 Lingkungan mikro dan lingkungan makro pada sistem keluarga (Deacon dan Firebaugh 1988)

8

2 Kerangka pemikiran 20

3 Alur pemilihan lokasi penelitian 21

DAFTAR LAMPIRAN

1 Peta Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat 70 2 Tabel rata-rata pengeluaran keluarga per bulan 71 3 Sebaran responden berdasarkan kondisi fisik 72 4 Sebaran responden berdasarkan sarana sanitasi 73

5 Hasil uji korelasi 74

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah di Indonesia yang hingga saat ini belum ditemukan strategi yang tepat dalam mengatasinya. Badan Pusat Statistik (2013) menyatakan bahwa pada Tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28.55 juta orang. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Bantuan Operasional Sekolah dan Program Beras untuk Rumahtangga Miskin (Raskin). Namun, upaya tersebut belum maksimal dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Ala (1981) menyatakan bahwa kemiskinan itu bersifat multidimensional, artinya bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek, yaitu aspek primer dan sekunder. Aspek primer menunjukkan kemiskinan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak memiliki sejumlah harta benda atau uang. Kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakseimbangan sumberdaya yang ada dengan jumlah penduduk serta pemanfaatan sumberdaya yang kurang efektif dan efisien.

Sumberdaya menurut Deacon dan Firebaugh (1988) adalah segala sesuatu yang berada dalam kontrol keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga atau menghantarkan keluarga untuk mencapai tujuan. Sumberdaya dapat berasal dari dalam keluarga atau merupakan hasil interaksi keluarga dengan lingkungan yang dapat diakses oleh keluarga. Selanjutnya sumberdaya keluarga menurut Gross et al. (1973) terdiri atas serangkaian pengambilan keputusan dalam penggunaan sumberdaya keluarga untuk mencapai tujuan keluarga. Sumberdaya harus diketahui potensi dan kegunaannya agar bisa memenuhi keinginan (Gross et al. 1973). Ketersediaan sumberdaya adalah terbatas, oleh karena itu diperlukan manajemen sumberdaya keluarga baik materi maupun non materi agar keluarga dapat memanfaatkan sumberdaya yang terbatas secara optimal untuk mencapai kesejahteraan keluarga (Herawati 2012).

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sebagai sebuah sistem, keluarga mampu mengelola dengan bijaksana sumberdaya yang melekat pada keluarga (pendapatan dan pendidikan) dan lingkungannya (lingkungan rumah, teknologi) sehingga tujuan keluarga tercapai.

2 pekarangan memiliki fungsi ganda, yaitu hidrologi, pencagaran sumberdaya gen, efek iklim mikro, sosial, produksi dan estetika. Fungsi hidrologi dapat terlihat dari sedikitnya erosi yang umumnya terdapat di pekarangan. Fungsi pencagaran budaya gen terwujud dengan adanya banyak jenis tanaman di pekarangan. Efek iklim mikro dapat dirasakan jika berada di rumah yang pekarangannya ditanami tanaman akan lebih sejuk dibandingkan dengan pekarangan yang tidak ditanami. Sementara itu, sebagai fungsi sosial pekarangan merupakan simbol status, saling berbagi hasil pekarangan dam tempat berkumpul untuk berbicang-bincang serta tempat anak bermain.

Fungsi produksi pekarangan adalah sebagai penghasil produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dijual sehingga memberikan pendapatan bagi keluarga. Hasil penelitian menjukkan bahwa hasil pekarangan dimanfaatkan untuk dikonsumsi (58.3%), dijual (14.2%) dan diberikan kepada tetangga (54.2%) (Riza 2014). Sementara itu, hasil penelitian juga menemukan bahwa rata-rata kontribusi pekarangan terhadap pendapatan keluarga sebesar 4.47 persen (Yulida 2012) dan 14.2 persen (Riza 2014). Meskipun tidak terlalu besar, namun kegiatan di pekarangan berperan cukup penting dalam menambah pendapatan keluarga serta memberi manfaat secara sosial yang ditunjukkan dengan saling berbagi hasil antar tetangga (Yulida 2012). Fungsi estetika ditunjukkan dengan menanam pekarangan dengan tanaman hias, sehingga membuat pemandangan rumah menjadi lebih indah.

Kegiatan di pekarangan lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Hal ini dikaitkan dengan peran perempuan sebagai pemelihara rumah. Perempuan juga merupakan manajer lingkungan pada skala mikro. Puspitawati (2013) menyatakan bahwa berdasarkan hasil Analisis Gender Harvard dan Moser, perempuan adalah pihak yang memiliki akses dan kontrol terhadap kegiatan pemeliharaan rumah. Beberapa program pemanfaatan pekarangan juga menempatkan perempuan sebagai subjek pelaksananya, seperti Gerakan Perempuan untuk Optimalisai Pekarangan Tahun 2011 dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2013. Hasil penelitian menemukan bahwa perempuan tertaik untuk melestarikan pekarangan karena mereka memperoleh manfaat besar seperti keamanan pangan, pendapatan, perawatan kesehatan dan keindahan lingkungan. Selain itu, pengelolaan pekarangan tidak hanya bermanfaat secara sosial-ekonomi bagi kesejahteraan keluarga, namun juga penting untuk meempertahankan kehidupan masyarakat serta melestarikan keragaman hayati (Akhter et al. 2010). Namun, keterlibatan laki-laki juga sangat penting di pekarangan, karena laki-laki memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pertanian.

3 saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas dalam penggunaan sumberdaya dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan good governance di tingkat keluarga (Puspitawati 2012). Berdasarkan pertimbangan tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Peran Gender dan Pemeliharaan Lingkungan Mikro Terhadap Kesejahteraan Subjektif pada Keluarga Pemilik Pekarangan.

Perumusan Masalah

Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah dataran tinggi penghasil tanaman holtikultura seperti sayuran dan tanaman hias. Selain memiliki tanah yang subur, Kabupaten Cianjur letaknya sangat strategis dan berkembang cepat karena berada pada jalur pariwisata Puncak dan jalur regional Bandung –Bogor − Jakarta. Posisinya yang berada pada lintasan antara ibukota negara dan ibukota propinsi tersebut telah memberikan implikasi positif terhadap kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya yang berada pada lintasan jalur regional maupun pengembangan wilayah secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya berbagai kegiatan yang bersifat komersial dan menjadi mata pencaharian andalan masyarakat sekitar. Peningkatan kegiatan perekonomian juga ditunjukkan dari sektor perdagangan, perhotelan dan jasa yang mendominasi kegiatan perekonomian di sepanjang jalur regional. Namun data BPS Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Tahun 2012 adalah 291 488 jiwa (13.06%) atau hanya menurun sebesar 0.81 persen dibandingkan Tahun 2011 (300 649 jiwa; 13.87%).

Kemiskinan merupakan permasalahan global dan multi dimensi, penyebabnya tidak hanya dari segi ekonomi, namun juga aspek non ekonomi, salah satunya adalah adanya ketimpangan kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan bertugas mengurus rumahtangga. Padahal, salah satu strategi koping keluarga miskin dalam menghadapi kondisi kemiskinan meliputi upaya-upaya alokasi sumberdaya, khususnya tenaga kerja di dua sektor sekaligus, yaitu sektor-sektor produksi dan non produksi (Kusumo 2009). Namun, hingga saat ini kontribusi perempuan di sektor pertanian yang berperan terhadap kesejahteraan keluarga kurang diperhitungkan. Hal ini juga terjadi pada kegiatan pertanian di pekarangan. Pekarangan yang dikelola oleh perempuan area yang sempit dan ditujukan sebagai sumber tambahan makanan keluarga, sedangkan yang dikelola laki-laki areanya luas serta sebagai tanaman komersil (Gaspar dan Klinke 2009).

4 keluarga yang memiliki lahan sempit belum mengaplikasikan metode budidaya tanaman pekarangan seperti hidroponik (bercocok tanam dengan media air), vertikultur (bercocok tanam dilakukan secara bertingkat) dan aeroponik (bercocok tanam dengan media udara). Metode tersebut sangat efektif guna meningkatkan produktifitas lahan pekarangan. Padahal hasil penelitian Puspitasari et al. (2013) menemukan bahwa hasil pendapatan istri yang berasal dari pekarangan berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan keluarga objektif dan subjektif. Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, maka pertanyaan yang mucnul adalah:

1. Bagaimana karakteristik tempat tinggal, karakteristik pekarangan, permasalahan keluarga, pemeliharaan lingkungan mikro dan pembagian peran gender pada keluarga petani pemilik pekarangan.

2. Bagaimana tingkat kesejahteraan subjektif keluarga petani pemilik pekarangan.

3. Bagaimana pengaruh karakteristik tempat tinggal, karakteristik pekarangan, permasalahan keluarga, pemeliharaan lingkungan mikro dan pembagian peran gender terhadap kesejahteraan subjektif keluarga petani pemilik pekarangan.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh peran gender dan pemeliharaan lingkungan mikro terhadap kesejahteraan subjektif pada keluarga petani pemilik pekarangan. Adapun tujuan khususnya adalah:

1. Menganalisis karakteristik tempat tinggal, karakteristik pekarangan, permasalahan keluarga, pemeliharaan lingkungan mikro dan pembagian peran gender pada keluarga petani pemilik pekarangan.

2. Menganalisis tingkat kesejahteraan subjektif keluarga petani pemilik pekarangan.

3. Menganalisis pengaruh karakteristik tempat tinggal, karakteristik pekarangan, permasalahan keluarga, pemeliharaan lingkungan mikro dan pembagian peran gender terhadap kesejahteraan subjektif keluarga petani pemilik pekarangan.

Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi bagi penulis mengenai nilai keluarga, keberagaman keluarga dalam menjalankan aktivitas keluarga, khususnya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan mikro rumah dan pembagian peran gender dalam mengelola lingkungan mikro rumah.

2. Memperkaya kajian mengenai ilmu keluarga terutama berkaitan dengan ekologi keluarga dan pembagian peran gender.

5 4. Menjadi masukkan bagi pihak-pihak terkait, terutama Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya petani pemilik pekarangan.

Ruang Lingkup Penelitian

6

2

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Struktural Fungsional

Pendekatan struktural fungsional adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori struktural fungsional, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Pendekatan teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial dan keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat. Keragaman dalam fungsi suatu sistem sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sistem tersebut. Asumsi dasar dari teori struktural fungsional, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Asumsi yang melekat pada teori struktural fungsional menurut Parsons adalah (Ritzer 2012):

1. Sistem mempunyai keseimbangan dan saling ketergantungan antar bagiannya.

2. Sistem cenderung menuju keseimbangan

3. Sistem mungkin statis atau terlibat dalam sutu proses perubahan yang teratur.

4. Sifat dasar satu bagian dari sistem merupakan bagian dari sistem dan berpengaruh terhadap keseimbangan sistem.

5. Sistem-sistem memelihara batas dengan lingkungannya.

6. Alokasi dan integritas adalah dua proses fundamental yang diperlukan untuk tercapainya keadaan seimbang dari suatu sistem.

Menurut Parson (Ritzer 2012) ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial termasuk sistem keluarga, meliputi adaptasi (A), pencapaian tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi (L). Fungsi adalah suatu kegiatan-kegiatan yang kompleks yang diarahkan untuk pemenuhan suatu kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem tersebut (Ritzer 2012). Empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan (survive), penjelasannya sebagai berikut:

1. Adaptation: sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannnya.

7 3. Integration: artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).

4. Latency: laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan kultural.

Megawangi (2005) menyebutkan perspektif teoritis struktural fungsional pada awalnya dikembangkan untuk menganalisis keadaan sosial kemasyarakatan secara umum. Struktural fungsional sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Fungionalisme struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah layaknya sebuah sistem. Hal ini dikarena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

Ekologi Keluarga

Ekosistem merupakan keseluruhan dari organisme dan lingkungan yang saling berinteraksi dan ketergantungan (Deacon dan Firebaugh 1988). Perspektif ekologi menyatakan bahwa semua yang ada saling berhubungan dan ketergantungan. Ekologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari ketergantungan antara keluarga dan lingkungannya. Teori ekologi keluarga menjelaskan bagaimana keluarga mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan di sekitarnya. Keluarga sebagai ekosistem merupakan perpaduan antara pandangan keluarga sebagai suatu sistem dengan perspektif ekologi yang memandang keluarga sebagai suatu ekosistem (Puspitawati 2013). Anggota keluarga terkait satu dengan yang lain melalui pola pengaruh resiprokal, jaringan fisik dan sosial. Keluarga memproduksi sumberdaya dalam bentuk energi. Keluarga menghasilkan, memeliharan dan mengatur penggunaaan energi baik di pertanian maupun industri. Fungsi keluarga sangat mempengaruhi jaringan pertukaran energi secara global. Pada saat yang sama, keluarga dipengaruhi oleh lingkungan luar sehingga keluarga mengalami transaksi dengan lingkungan di sekelilingnya (Puspitawati 2013).

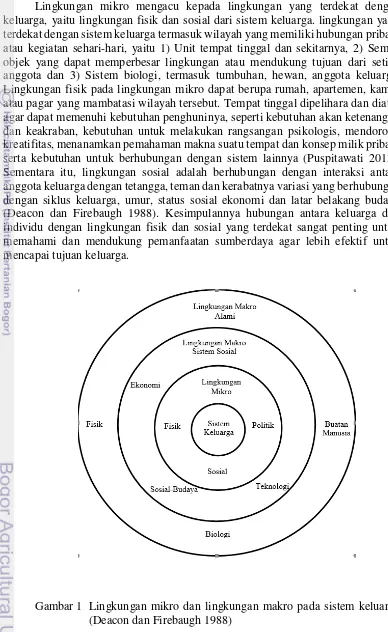

8 budaya dan ekonomi) dan lingkungan makro (alami, buatan, biologi dan fisik) (Gambar 1).

Lingkungan mikro mengacu kepada lingkungan yang terdekat dengan keluarga, yaitu lingkungan fisik dan sosial dari sistem keluarga. lingkungan yang terdekat dengan sistem keluarga termasuk wilayah yang memiliki hubungan pribadi atau kegiatan sehari-hari, yaitu 1) Unit tempat tinggal dan sekitarnya, 2) Semua objek yang dapat memperbesar lingkungan atau mendukung tujuan dari setiap anggota dan 3) Sistem biologi, termasuk tumbuhan, hewan, anggota keluarga. Lingkungan fisik pada lingkungan mikro dapat berupa rumah, apartemen, kamar atau pagar yang mambatasi wilayah tersebut. Tempat tinggal dipelihara dan diatur agar dapat memenuhi kebutuhan penghuninya, seperti kebutuhan akan ketenangan dan keakraban, kebutuhan untuk melakukan rangsangan psikologis, mendorong kreatifitas, menanamkan pemahaman makna suatu tempat dan konsep milik pribadi serta kebutuhan untuk berhubungan dengan sistem lainnya (Puspitawati 2013). Sementara itu, lingkungan sosial adalah berhubungan dengan interaksi antara anggota keluarga dengan tetangga, teman dan kerabatnya variasi yang berhubungan dengan siklus keluarga, umur, status sosial ekonomi dan latar belakang budaya (Deacon dan Firebaugh 1988). Kesimpulannya hubungan antara keluarga dan individu dengan lingkungan fisik dan sosial yang terdekat sangat penting untuk memahami dan mendukung pemanfaatan sumberdaya agar lebih efektif untuk mencapai tujuan keluarga.

9 Lingkungan makro terletak di luar sistem keluarga dan lingkungan mikro. Lingkungan makro seringkali tidak bisa dikontrol oleh keluarga. Namun, pengaruh lingkungan makro terhadap keluarga cukup besar dan dapat mempengaruhi kehidupan keluarga. Pengaruh-pengaruh tersebut diantaranya keluarga dibatasi oleh norma, nilai atau peraturan budaya di tempat tinggalnya (sosial budaya), kehidupan keluarga dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (politik), pekerjaan keluarga terbatukan oleh peralatan-peralatan rumahtangga (teknologi) dan daya beli keluarga menentukan kestabilan perekonomian suatu Negara (ekonomi).

Pemeliharaan Lingkungan Mikro dan Pekarangan

Rumah merupakan suatu sistem yang bagiannya saling berhubungan (Goldsmith 2010). Sistem rumah terdiri dari sistem hidup (anggota keluarga, tumbuhan, hewan, tetangga) yang merupakan sistem terbuka dan berekasi dan merespon satu sama lain dan sistem non-hidup (udara, temperatur, air, radiasi dan sebagainya). Hasil penelitian Cornell (Beyer 1955) menunjukkan bahwa memiliki rumah yang nyaman lebih penting dibandingkan memiliki banyak pakaian dan menikmati liburan yang mahal. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kesimpulannya adalah fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat berteduh dan berlindung anggota keluarga, namun juga tempat terbinanya hubungan harmonis antar anggota keluarga melalui cinta, kasih sayang, saling pengertian dan memiliki.

Rumah merupakan bagian dari lingkungan mikro dalam ekosistem keluarga (Deacon dan Firebaugh 1988). Rumah ditata sedemikian rupa sehinggga dapat memenuhi kebutuhan keluarga akan ketenangan dan keakraban, kebutuhan untuk melakukan rangsangan psikologis, mendorong kreatifitas, menanamkan pemahaman makna sutu tempat dan konsep milik pribadi serta kebutuhan untuk berhubungan dengan sistem lainnya (Puspitawati 2013). Selanjutnya dinyatakan juga bahwa lingkungan tersebut akan menjadi penyangga bagi keluarga dalam menyerap berbagai masukkan yang datang dari lingkungan makro (Puspitawati 2013). Oleh karena itu, untuk mencipatakan lingkungan rumah yang nyaman, bersih dan sehat diperlukan manjemen rumah. Manajemen rumah merupakan proses yang dilakukan dengan baik dalam menjaga rumah dan asetnya serta mengawasi kegiatan rumahtangga. Mengelola rumah sama dengan mengelola bisnis, membutuhkan keterampilan seperti perencanaan, pengorganisasian, penganggaran dan mengarahkan. Manajemen rumah juga membantu anggota keluarga terlindung dari polusi, stres, keborosan, sumber penyakit dan lainnya.

10 Pengertian pekarangan menurut Arifin (Puspitawati 2012) adalah:

1. Pekarangan merupakan sebidang tanah yang berada di sekitar rumah dengan status pemilikan pribadi dan memiliki batas-batas yang jelas. Batas fisik pekarangan seperti tembok, pagar besi, pagar tanaman, gundukan tanah, parit, patok, tonggak batu atau tanaman di ujung-ujung lahan bergantung pada adat, kebiasaan, sosial-budaya masyarakat.

2. Pekarangan dari sudut ekologi merupakan lahan dengan sistem yang teritegrasi dan mempunyai hubungan yang kuat antara manusia sebagai pemilik dan penghuninya dengan tanaman yang tumbuh dan ditumbuhkan serta hewan-hewan yang diternakan.

3. Pekarangan sebagai habitat suatu keluarga dalam bentuk halaman rumah atau taman rumah memiliki fungsi mjultiguna antara lain sebagai tempat di praktikannya sistem agroforestry, konservasi sumberdaya genetik, konservasi tanah dan air, produksi bahan pangan dari tumbuhan dengan sosial budaya.

4. Pekarangan merupakan lahan yang potensial sebagai salah satu lahan untuk produksi pertanian, sumber plasma nutfah, dan sebagai ruang terbuka hijau yang dapat menyerap karbon yang efektif.

5. Pekarangan berperan dalam ketahann pangan mesyarakat desa dan konservasi keragaman jenis biologi.

6. Pekangan sebagai propagating function, nourishing function, self-governing dan self-fulfilling function.

Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna. Fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan: (1) bahan makan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya; (2) sayur dan buah-buahan; (3) unggas, ternak kecil dan ikan; (4) rempah, bumbu-bumbu dan wangi-wangian; (5) bahan kerajinan tangan; (7) uang tunai. Usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga, juga dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga. Menurut Saikoni (2011) kategori luas pekarangan dapat dikategorikan sebagai: pekarangan sempit (< 120 M2), pekarangan sedang (120 – 400 M2), pekarangan luas (400 – 1000 M2) dan pekarangan sangat luas (> 1000 M2).

Manajemen Sumberdaya Keluarga

11 manajemen menunjukkan saling ketergantungan dan saling keterhubungan di antara sistem keluarga dengan sistem di sekelilingnya karena manajemen dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan.

Deacon and Firebough (1988) mengkategorikan sumberdaya menjadi sumberdaya manusia dan sumberdaya materi. Sumberdaya manusia meliputi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan anggota keluarga. Sumberdaya materi mencakup barang atau benda, jasa, waktu dan energi (Deacon dan Firebaugh 1988). Rumah dan lingkungannya merupakan salah satu sumberdaya bagi keluarga. Rumah dan lingkungannya ditata sedemikian rupa sehinggga dapat memenuhi kebutuhan keluarga akan ketenangan dan keakraban, kebutuhan untuk melakukan rangsangan psikologis, mendorong kreatifitas, menanamkan pemahaman makna tempat dan konsep milik pribadi serta kebutuhan untuk berhubungan dengan sistem lainnya (Puspitawati 2013). Rumah merupakan suatu sistem yang bagiannya saling berhubungan (Goldsmith 2010). Sistem rumah terdiri dari sistem hidup (anggota keluarga, tumbuhan, hewan, tetangga) yang merupakan sistem terbuka dan bereaksi dan merespon satu sama lain dan sistem non-hidup (udara, temperatur, air, radiasi dan sebagainya). Hasil penelitian Cornell (Beyer 1955) menunjukkan bahwa memiliki rumah yang nyaman lebih penting dibandingkan memiliki banyak pakaian dan menikmati liburan mahal. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa lingkungan tersebut akan menjadi penyangga bagi keluarga dalam menyerap berbagai masukkan yang datang dari lingkungan makro (Puspitawati 2013). Oleh karena itu untuk mencipatakan lingkungan rumah yang nyaman, bersih dan sehat diperlukan manajemen lingkungan rumah. Manajemen lingkungan rumah merupakan proses yang dilakukan dengan baik dalam menjaga rumah dan asetnya serta mengawasi kegiatan rumahtangga. Pengelolaan rumah sama dengan mengelola bisnis, membutuhkan keterampilan seperti perencanaan, pengorganisasian, penganggaran dan mengarahkan. Manajemen lingkungan rumah juga membantu anggota keluarga terlindung dari polusi, stres, keborosan, sumber penyakit dan lainnya.

Teori Gender

Kata ‘gender’ dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat

serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumberdaya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok, misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas pencari nafkah diberikan pada laki-laki.

12 berproses sepanjang sejarah manusia. Konsep kesetaraan gender menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki merupakan mitra sejajar yang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mempunyai andil yang seimbang terhadap pembangunan di berbagai bidang sektor.

Kesejahteraan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang disebut sebagai ketahanan atau kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Berdasarkan penjelasan kedua undang-undang di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam keluarga diukur dengan materi, seperti tingkat ekonomi atau yang dikenal dengan kesejahteraan objektif serta diukur dengan aspek non materi seperti kebahagiaan dan keharmonisan atau yang dikenal dengan kesejahteraan subjektif.

Kesejahteraan Objektif

Pendekatan objektif diturunkan dari data kuantitatif diperoleh dari angka-angka yang langsung dihitung dari aspek yang ditelaah. Pendekatan objektif atau disebut dengan istilah kesejahteraan objektif melihat bahwa tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat hanya diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu baik ukuran ekonomi, sosial, maupun ukuran lainnya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendekatan yang baku (tingkat kesejahteraan masyarakat semuanya dianggap sama). Ukuran yang sering digunakan yaitu terminologi uang, pemilikan akan tanah, pengetahuan, energi, keamanan, dan lain-lain.

Metode pengukuran yang digunakan untuk menganalisis kesejahteraan objektif antara lain:

1. BPS: menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan berdasarkan tingkat kecukupan konsumsi kalori yaitu 2 100 kalori per kapita per hari. Suatu keluarga digolongkan sangat miskin jika pendapatannya hanya mampu memenuhi kebutuhan minimum kalori yang ditetapkan, sedangkan bila pendapatannya selain mampu mencukupi kebutuhan kalorinya juga mampu memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, air, sandang, dan pendidikan digolongkan sebagai keluarga miskin.

13 3. Ukuran dari Sayogyo: Sayogyo memberikan batas garis kemiskinan untuk masyarakat pedesaan setara dengan 20 Kg beras perkapita perbulan dan bagi masyarakat perkotaan sama dengan 30 Kg beras perkapita per bulan. 4. Ada 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan keluarga/ rumah

tangga dikategorikan miskin berdasarkan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah:

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M2 per orang. b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan. c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas

rendah/ tembok tanpa diplester.

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/

sungai/air hujan.

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.

h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.

i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari. k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/

poliklinik.

l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 M2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600 000.0 per bulan.

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.

n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500 000 seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

o. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

5. Ukuran Sam F. Poli: Sam F. Poli menyatakan bahwa batas garis kemiskinan di Indonesia bagi masyarakat pedesaan adalah sama dengan 27 Kg ekuivalen beras perkapita per bulan dan untuk masyarakat perkotaan sama dengan 40 Kg beras perkapita perbulan. Ukuran Sam F. Poli ini lebih tinggi dari ukuran yang diusulkan oleh Sayogyo.

6. Ukuran Bank Dunia

14 garis batas kemiskinan sebesar US$ 1 perhari bagi negara-negara berkembang dan US$ 2 bagi negara-negara maju.

7. Kesejahteraan Keluarga berdasarkan kriteria Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional yang didasarkan atas:

a. Kebutuhan dasar (Basic Needs) berkaitan dengan pangan, sandang, papan dan kesehatan.

b. Kebutuhan Sosial Psikologis (Social Psychological Needs) berkiatan dengan pendidikan, rekreasi, transportasi, intrraksi sosial internal dan eksternal.

c. Kebutuhan pengembangan (Developmental Needs) berkiatan dengan tabungan, pendidikan khusus dan akses terhadap informasi. Sehingga diklasifikasikan menjadi:

a. Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) sering dikelompokkan sebagai

“Sangat Miskin”, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

1). Indikator Ekonomi:

Makan dua kali atau lebih sehari.

Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian).

Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. 2). Indikator Non-Ekonomi:

Melaksanakan ibadah.

Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera I (KS-I) sering dikelompokkan sebagai

“Miskin”, adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

1). Indikator Ekonomi:

Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telor.

Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.

Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap penghuni. 2). Indikator Non-Ekonomi:

Ibadah teratur.

Sehat tiga bulan terakhir. Punya penghasilan tetap.

Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin. Usia 6-15 tahun bersekolah.

Anak lebih dari 2 orang, ber-KB (Keluarga Berencana). c. Keluarga Sejahtera II (KS-II) adalah keluarga yang karena alasan

ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

1). Memiliki tabungan keluarga.

2). Makan bersama sambil berkomunikasi. 3). Mengikuti kegiatan masyarakat.

4). Rekreasi bersama (6 bulan sekali). 5). Meningkatkan pengetahuan agama.

15 7). Menggunakan sarana transportasi.

d. Keluarga Sejahtera III (KS-III) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

1). Memiliki tabungan keluarga.

2). Makan bersama sambil berkomunikasi. 3). Mengikuti kegiatan masyarakat.

4). Rekreasi bersama (6 bulan sekali). 5). Meningkatkan pengetahuan agama.

6). Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah. 7). Menggunakan sarana transportasi.

Belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: 1). Aktif memberikan sumbangan material secara teratur. 2). Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

e. Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:

1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur. 2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Kesejahteraan Subjektif

Schmidt dan Welsh (2010), kesejahteraan subjektif terdiri dari tiga bagian yaitu perasaan positif, perasaan negatif, dan kepuasan yang dirasakan dalam hidup yang akan stabil atau tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan Pichler (2006) menjelaskan kesejahteraan subjektif merupakan hasil evaluasi kehidupan seseorang. Evaluasi tersebut mencakup reaksi emosional, suasana hati yang dirasakan, dan pendapat tentang kepuasan. Guhardja et al. (1992) menjelaskan bahwa kepuasan merupakan output yang telah diperoleh akibat kegiatan suatu manajemen. Ukuran kepuasan ini dapat berbeda untuk setiap individu atau bersifat subjektif. Kesejahteraan subjektif mencerminkan perbedaan, gap antara harapan hidup seseorang dengan apa yang dialami saat ini.

Kesejahteraan subjektif merupakan persepsi seseorang terhadap pengalaman hidupnya, yang terdiri dari evaluasi kognitif dan afeksi terhadap hidup dan merepresentasikan dalam kesejahteraan psikologis (Ariati 2010). Terdapat dua pendekatan teori dalam mengukur kesejahteraan subjektif, yaitu:

1. Bottom up theories

Teori ini menyatakan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup yang dirasakan dan dialami seseorang tergantung dari banyaknya kejadian-kejadian bahagia. Kesejahteraan subjektif merupakan penjumlahan dari pengalaman-pengalaman positif yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Semakin banyak kejadian menyenangkan maka orang tersebut semakin puas dan bahagia. Menurut teori ini, untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif, individu perlu mengubah lingkungan dan situasi yang akan mempengaruhi pengalamannya, seperti pekerjaan, lingkungan rumah dan pendapatan.

2. Top down theories

16 yang dialaminya akan menjadi kesejahteraan psikologis bagi dirinya. Pendekatan ini mempertimbangan kepribadian, sikap dan cara-cara yang digunakan untuk menginterpretasi suatu peristiwa, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif diperlukan usaha yang fokus untuk mengubah persepsi, keyakinan dan sifat keripadian seseorang. Kesejahteraan subjektif ditentukan oleh cara individu mengevaluasi informasi dan kejadian yang dialami (Diener dan Suh 2000). Cara-cara yang digunakan untuk mengevaluasi informasi dan kejadian juga dipengaruhi oleh standar yang ditetapkan individu, perasaan, situasi dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kesejhateraan subjektif adalah hasil dari evaluasi kognitif dan afektif. Evaluasi kognitif dilakukan saat seseorang memberikan evaluasi secara sadar dan menilai kepuasan mereka terhadap kehidupan secara keseluruhan atau penilaian evaluatif mengenai aspek-aspek khusus dalam kehidupan, seperti minat, kepuasan kerja dan hubungan. Reaksi afektif dalam kesejahteraan subjektif adalah reaksi individu terhadap kejadian-kejadian dalam hidup yang meliputi emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan.

Pengukuran kualitas hidup diturunkan dari posisi sejumlah domain kehidupan (Puspitawati 2012). Setiap domain berkontribusi pada satu penilalain yang menyeluruh tentang kualitas hidup. Domain-domain termasuk keluarga dan teman, pekerjaan, tetangga, tempat tinggal untuk berteduh, masyarakat, budaya, karakteristik demografi, karakteristik sosio-ekonomi, kesehatan, pendidikan dan spiritual.

Dimensi Kesejahteraan Subjektif

Menurut Universitas Toronto (2003), domain manusia yang termasuk ke dalam kualitas hidup manusia adalah:

a. Domain being (berkaitan dengan keadaan badan)

Kesejahteraan fisik, berkaitan dengan kemampuan badan untuk bergerak, kesehatan fisik, nutrisi, keadaan pakaian, keadaan fisik secara umum, kebersihan diri.

17 pandangan Rogers tentang orang yang berfungsi penuh (fully-functioning person), pandangan Maslow tentang aktualisasi diri (self actualization, pandangan Jung tentang individuasi, konsep Allport tentang kematangan, juga sesuai dengan konsep Erikson dalam menggambarkan individu yang mencapai integrasi dibanding putus asa. Kesejahteraan psikologis dapat ditandai dengan diperolehnya kebahagiaan, kepuasan hidup dan tidak adanya tanda-tanda depresi (Ryff dan Keyes 1995). Sementara itu, menurut Raz (2004) saat menjalankan kegiatan dengan sepenuh hati dan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain merupakan makna dari kesejahteraan psikologis, artinya bahwa salah satu sumber dari kesejahteraan psikologis adalah menemukan makna hidup. Bahkan Bradrun (Ryff dan Singer 1998) berpendapat bahwa happiness (kebahagiaan) merupakan hasil dari kesejahteraan psikologis dan merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap individu.

Kesejahteraan spiritual, berkaitan dengan kondisi manusia yang tidak tertekan, kondisi psikologis yang sehat, penghargaan diri, konsep diri, control diri).

b. Domain belonging (berkiatan dengan kepemilikan harta benda)

Harta fisik, tempat tinggal, pemukiman tempat tinggal, halaman rumah, tempat kerja atau sekolah, tetangga sekitar dan masyarakat. Harta sosial, berhubungan baik atau saling mendukung antara

anggota keluarga, teman, tetangga dan masyarakat.

Harta masyarakat, mendapatkan pelayanan profesioanl seperti untuk kesehatan, sosial, pendidikan.

Kerangka Pemikiran

Kesejahteraan subjektif menurut Hoorn (2008) terdiri dari dua bagian, yaitu afektif dan kognitif. Afektif merupakan evaluasi kehidupan melalui emosi dan perasaan, sedangkan kognitif merupakan informasi berdasarkan penilaian seseorang akan harapannya terhadap hidup ideal. Pada individu yang tingkat kesejahteraannya tinggi, evaluasi afektifnya ditunjukkan dengan terdapat banyaknya efek positif dan sedikitnya efek negatif yang dirasakan. Sementara itu, evaluasi hidup orang yang sejahtera atau bahagia berupa kepuasan hidup yang tinggi. Menurut Diener et al. (2003) kesejahteraan subjektif sangat penting karena dapat menghasilkan dampak yang lebih terhadap kehidupan seseorang yaitu berkaitan dengan kesehatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif (yang diukur melalui kebahagiaan dan kepuasan) dinilai lebih penting dibandingkan uang (Diener dan Oishi 2003). McCall menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan subjektif dapat juga dilakukan dengan pendekatan quality of life (Puspitawati dan Megawangi 2003). Quality of life mencerminkan perbedaan antara harapan dengan yang kenyataan yang dialami.

18 ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa sumberdaya, pendidikan, pengetahuan, sikap dan demografi. Sementara itu, Engel et al. menyatakan faktor eksternal berupa budaya, keadan sosial ekonomi serta situasi saat itu (Sumarwan 2003). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik keluarga berpengaruh terhadap kesejahteraan subjektif. Kondisi demografi seperti kesehatan, pendapatan dan latar belakang pendidikan mempengaruhi kepuasan hidup (Diener et al. 2003). Selanjutnya Suhail dan Chaudhry (2004) menemukan jenis kelamin, umur dan pendapatan juga berpengaruh terhadap kebahagiaan.

Hasil penelitian menemukan bahwa kesejahteraan subjektif dipengaruhi oleh pendapatan, kepuasan terhadap kegiatan rekreasi, lingkungan sosial, pengembangan pribadi dan hubungan dengan pasangan (Lever 2004). Puspitasari et al. (2013) menyatakan bahwa pendapatan keluarga, kontribusi ekonomi istri dan kontribusi ekonomi suami berhubungan signifikan dan positif terhadap kesejahteraan keluarga subjketif. Sementara itu, jumlah anggota keluarga berhubungan signifikan dan negatif terhadap kesejahteraan subjektif keluarga. Rumah yang merupakan tempat tinggal keluarga, berperan dalam terciptanya kebahagiaan, baik secara individu maupun keluarga, meskipun dampaknya tidak selalu sama.

Konsep kesejahteraan terkait erat dengan kebutuhan dasar manusia (Sunarti 2008). Manusia akan merasa sejahtera jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Maslow (1984) mengembangkan hierarki kebutuhan manusia yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan harga diri (self-esteem) dan kebutuhan aktualisasi diri. Tempat tinggal yang ideal tidak saja dilihat berdasarkan kesesuaian luas maupun jumlah ruangnya, namun juga harus memenuhi indikator rumah sehat menurut Kementerian Kesehatan dan menciptakan iklim yang kondusif guna terjalinnya interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga.

Kemampuan hidup seseorang menunjukkan seberapa baik seseorang dapat mengatasi permasalahan hidupnya (Veenhoven 2012). Veenhoven (2012) juga menyatakan bahwa kemampuan untuk mengatasi masalah hidup berkontribusi besar terhadap kebahagiaan, walaupun tingkatnya berbeda pada setiap orang. Individu yang tingkat kebahagiannya tinggi memiliki stres yang lebih rendah (Veenhoven 1988). Selain itu, kerjasama antar anggota keluarga juga berpengaruh terhadap kepuasan keluarga. Paloma menyatakan bahwa dengan adanya kerjasama dan komunikasi maka individu akan dapat mengatasi masalah dengan cara kreatif dan inovatif yang menguntungkan kedua belah pihak (Strong dan De Vault 1989). Suami-istri yang terlibat dalam urusan rumahtangga akan lebih mampu mengatasi konflik-konflik yang terjadi tanpa merugikan salah satu pihak dan mengurangi adanya stres pada pasangan karir ganda akibat menumpuknya tugas-tugas dalam rumahtangga (Rowatt dan Rowatt 1990).

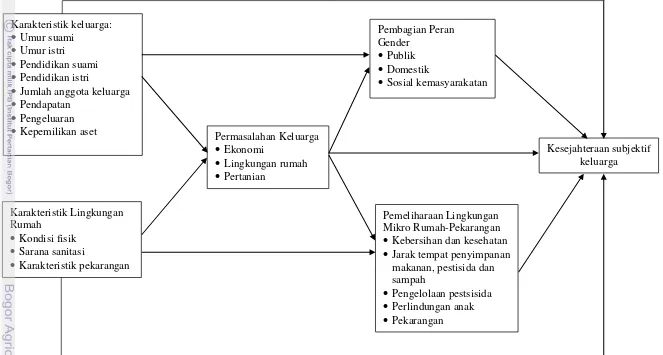

Karakteristik keluarga:

Umur suami

Umur istri

Pendidikan suami

Pendidikan istri

Jumlah anggota keluarga

Pendapatan

Pengeluaran

Kepemilikan aset

Karakteristik Lingkungan Rumah

Kondisi fisik

Sarana sanitasi

Karakteristik pekarangan

Pemeliharaan Lingkungan Mikro Rumah-Pekarangan

Kebersihan dan kesehatan

Jarak tempat penyimpanan makanan, pestisida dan sampah

Pengelolaan pestsisida

Perlindungan anak

Pekarangan Pembagian Peran Gender

Publik

Domestik

Sosial kemasyarakatan

Kesejahteraan subjektif keluarga Permasalahan Keluarga

Ekonomi

Lingkungan rumah

Pertanian

21

3

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari proyek IPM-CRSP 2012 (Integrated Pest Management Collaborative Research Support Program) yang merupakan kerjasama antara USAID, Clemson USA, Virginia-Tech University-USA dengan Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilakukan di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kecamatan Cipanas dipilih secara purposive dengan pertimbangan 1) Keluarga memiliki pekarangan yang dimanfaatkan secara produktif, 2) Merupakan lokasi kegiatan IPM-CRSP, 3) adalah lokasi yang strategis, yaitu dekat pasar Cipanas, jalur regional (Jakarta-Bogor-Bandung) dan kawasan wisata Kebun Raya Cibodas serta Istana Bogor, hal ini akan memberikan nilai tambah dalam rangka pemasaran hasil produksi pertanian dan tanaman hias serta 4) Merupakan salah satu wilayah agropolitan, yaitu kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (sektor usaha pertanian dalam artian luas) di wilayah sekitarnya.

Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur memiliki 7 Desa, yaitu Desa Batulawang, Ciloto, Cimacan, Palasari, Sindanglaya, Cipanas dan Sindangjaya. Selanjutnya dipilih desa secara purposive dengan kriteria terdapat kelompok tani yang merupakan binaan kegiatan IPM-CRSP dan hampir seluruh warganya membudidayakan sayuran dan tanaman hias. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipilihlah Desa Sindangjaya. Adapun alur pemilihan lokasi disajikan pada Gambar 3. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2012, yang terdiri dari survei pendahuluan, penyusunan kuesioner, pengambilan data primer dan sekunder.

Gambar 3 Alur pemilihan lokasi penelitian Kab. Cianjur

Kec. Cipanas

Desa Sindangjaya

100 orang

Purposive

(wilayah pertanian dataran tinggi)

Purposive

(lokasi strategis dan wilayah agropolitan

Purposive

(keluarga memiliki pekarangan) Purposive

22 Prosedur Pemilihan Contoh

Populasi dalam penelitian ini adalah petani di Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pemilihan contoh dilakukan secara purposive, yaitu keluarga petani yang memiliki perkarangan dan memanfaatkannya secara produktif serta keluarga utuh yaitu ada suami dan istri. Perkarangan dimanfaatkan untuk memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga. Penentuan contoh berdasarkan rujukkan dari salah satu Ketua Kelompok Tani di wilayah penelitian. Jumlah contoh yang diwawancara adalah 100 keluarga. Responden dalam penelitian ini adalah istri dan suami.

Desain dan Cara Pengumpulan Data

Desain penelitian ini adalah cross sectional study. Desain cross-sectional artinya bahwa peneliti hanya mengobservasi fenomena pada suatu titik waktu tertentu. Penelitian cross sectional mampu menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lain pada populasi yang diteliti, menguji keberlakuan suatu model atau rumusan hipotesis serta tingkat perbedaan diantara kelompok contoh pada satu titik waktu tertentu.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari instansi terkait seperti profil desa, data-data dari buku teks, jurnal, laporan penelitian, tesis dan disertasi derta literatur dari internet. Sementara itu, data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan. Adapun data primer yang akan dikumpulkan meliputi:

1. Karateristik keluarga

2. Karakteristik tempat tinggal 3. Karakteristik pekarangan 4. Permasalahan keluarga

5. Pemeliharaan lingkungan mikro

6. Pembagian peran gender (produktif, domestik, sosial kemasyarakatan) 7. Tingkat kesejahteraan subjektif keluarga

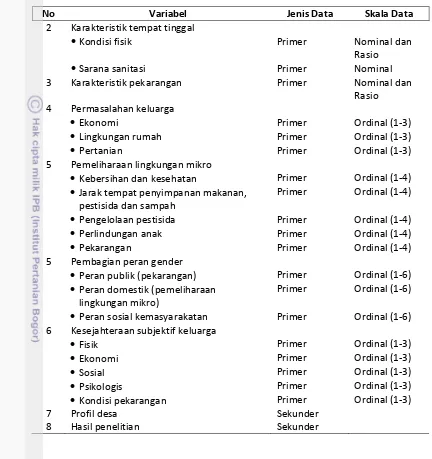

Secara rinci variabel, skala, contoh, alat dan cara pengukuran penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Variabel, jenis dan skala data penelitian

No Variabel Jenis Data Skala Data

1 Karakteritik Keluarga:

Umur suami dan istri Primer Rasio (tahun)

Pendidikan suami dan istri Primer Rasio (tahun)

Jumlah anggota keluarga Primer Rasio (orang)

Pendapatan keluarga Primer Rasio (rupiah)

Pengeluaran keluarga Primer Rasio (rupiah)

23 Tabel 1 Variabel, jenis dan skala data penelitian (lanjutan)

No Variabel Jenis Data Skala Data

2 Karakteristik tempat tinggal

Kondisi fisik Primer Nominal dan

Rasio

Sarana sanitasi Primer Nominal

3 Karakteristik pekarangan Primer Nominal dan

Rasio 4 Permasalahan keluarga

Ekonomi Primer Ordinal (1-3)

Lingkungan rumah Primer Ordinal (1-3)

Pertanian Primer Ordinal (1-3)

5 Pemeliharaan lingkungan mikro

Kebersihan dan kesehatan Primer Ordinal (1-4)

Jarak tempat penyimpanan makanan, pestisida dan sampah

Primer Ordinal (1-4)

Pengelolaan pestisida Primer Ordinal (1-4)

Perlindungan anak Primer Ordinal (1-4)

Pekarangan Primer Ordinal (1-4)

5 Pembagian peran gender

Peran publik (pekarangan) Primer Ordinal (1-6)

Peran domestik (pemeliharaan lingkungan mikro)

Primer Ordinal (1-6)

Peran sosial kemasyarakatan Primer Ordinal (1-6)

6 Kesejahteraan subjektif keluarga

Fisik Primer Ordinal (1-3)

Ekonomi Primer Ordinal (1-3)

Sosial Primer Ordinal (1-3)

Psikologis Primer Ordinal (1-3)

Kondisi pekarangan Primer Ordinal (1-3)

7 Profil desa Sekunder

8 Hasil penelitian Sekunder

Pengukuran dan Penilaian Variabel Penelitian

Karakteristik Keluarga

24

Skor yang diperoleh – skor minimum Skor maksimum – skor minimum

pendidikan 7-8 tahun), (5) Tamat SMP (lama pendidikan 9 tahun), (6) Tidak tamat SMA (lama pendidikan 10-11 tahun) dan (7) Tamat SMA (lama pendidikan 12 tahun). Jumlah anggota keluarga merupakan seluruh anggota keluarga yang masih tinggal satu atap dan satu manajemen keuangan. Hasilnya kemudian dikelompokkan menjadi keluarga kecil (≤ 4 orang), sedang (5-7 orang) dan besar (≥ 8 orang).

Pendapatan keluarga diukur dengan menghitung pendapatan seluruh anggota keluarga yang bekerja di sektor formal maupun non formal selama satu bulan. Kemudian pendapatan keluarga dikelompokkan menjadi (1) ≤ Rp 500 000.0, (2) Rp 500 001.0-1 000 000.0, (3) Rp 1 000 001.0-1 500 000.0, (4) Rp 1 500 001.0-2 000 000, (5) Rp 2 000 000.0-2 500 000.0, (6) Rp 2 500 001.0-3 000 000.0 dan (7) >Rp 3 000 000.0. Selanjutnya pendapatan keluarga dikelompokkan berdasarkan UMR (Upah Minimun Regional) Kabupaten Cianjur Tahun 2012, yaitu Rp 876 500.0. Pengeluaran keluarga dihitung berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, non pangan dan pertaniannya setiap bulan (dalam Rupiah). Pengeluaran pangan terdiri dari makanan pokok, sayur mayur, buah, minyak goring, minuman dan jajan. Pengeluaran non pangan terdiri dari pendidikan, bahan bakar/ trasnportasi, pakaian dan kesehatan. Sementara itu pengeluaran pertanian digunakan untuk membeli pupuk, bibit, pestisida, alat pertanian, bibit dan pakan ternak.

Hutang keluarga merupakan jumlah pinjaman dalam tiga bulan terakhir kepada peserorangan (tetanggta, anggota keluarga lain, warung, bank keliling) maupun lembaga keuangan (bank). Kepemilikan aset merupakan harta benda yang dimiliki oleh keluarga, terdiri dari kepemilikan lahan (kebun, pekarangan, rumah, sawah, kolam), barang berharga (kendaraan, televisi, kulkas, handphone, emas), kepemilikan hewan ternak (kambing, kelinci, ayam, bebek/itik, kerbau/sapi, ikan) dan kepemilikan alat-alat pertanian (alat semprot pestisida dan cangkul).

Karakteritik Tempat Tinggal

Pengukuran karakteristik lingkungan rumah merupakan modifikasi dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan yang mencantumkan parameter untuk menentukkan rumah sehat. Parameter ini meliputi tiga komponen, yaitu komponen fisik rumah (langit-langit, dinding, lantai, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur dan pencahayaan), sarana sanitasi (sarana air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan limbah, sarana tempat pembuangan sampah) dan perilaku penghuni (membuka jendela, membersihkan rumah dan halaman, membuang sampah pada tempatnya). Adapun pertanyaan tambahannya adalah luas dapur, tempat menyimpan pestisida, jumlah ruang dan jendela. Pada penelitian ini, karakteristik lingkungan rumah dikelompokkan menjadi dimensi kondisi fisik dan sarana sanitasi. Setiap pertanyaan memiliki tiga jawaban (skala nominal). Hasil penjumlahan skor kemudian diubah ke dalam indeks yang dihitung dengan cara:

25 Hasil indeks kemudian dikelompokkan menjadi rendah (0.0-50.0%), sedang (51.0-75.0%) dan tinggi (>75.0%).

Karakteristik Pekarangan

Karaketeristik pekarangan ditunjukkan dengan luas pekarangan, jumlah tanaman pekarangan ekonomis, kepemilikan kandang ternak dan kontribusi pekarangan terhadap pendapatan keluarga. Luas pekarangan keluadian dikelompokkan berdasarakan Saikoni (2011) yaitu pekarangan sempit (<120 m2), pekarangan sedang (120–400 m2), pekarangan luas (400–1000 m2) dan pekarangan sangat luas (>1000 m2). Jumlah tanaman pekarangan kemudian di kelompokkan menjadi (1) 1

– 7 tanaman, (2) 8 – 14 tanaman, (3) 15 – 21 tanaman. Selanjutnya, kontribusi pekarangan terhadap pendapatan keluarga dikelompokkan menjadi: (1) ≤ Rp 500 000.0, (2) Rp 500 001.0-1 000 000.0, (3) Rp 1 000 001.0-1 500 000.0, (4) Rp 1 500 001.0-2 000 000, (5) > Rp 2 000 000.0.

Permasalahan Keluarga

Pertanyaan variabel permasalahan keluarga merupakan hasil modifikasi dari Puspitawati (2006). Permasalahan keluarga dikelompokkan menjadi tiga dimensi yaitu ekonomi (2 pertanyaan), lingkungan rumah (8 pertanyaan) dan pertanian (3 pertanyaan). Responden menjawab pertanyaan dengan jawaban 1=tidak bermasalah, 2=cukup bermasalah dan 3=sangat bermasalah. Asumsinya adalah semakin tinggi skor maka permasalahannya semakin berat. Jawaban kemudian dijumlahkan dan diubah ke dalam indeks.

Pemeliharaan Lingkungan Mikro

Pemeliharaan lingkungan mikro berkaitan dengan kegiatan responden dalam melakukan aktivitas kebersihan dan kesehatan (5 pertanyaan), pengelolaan pestisida (4 pertanyaan), perlindungan anak (3 pertanyaan) dan pekarangan (2 pertanyaan). Pilihan jawaban pertanyaan terdiri dari 1=tidak pernah, 2=jarang sekali, 3=kadang-kadang atau 4=sering/selalu. Asumsinya semakin tinggi skor maka pemeliharaan lingkungan mikro yang dilakukan semakin baik. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang harus diinvers, yaitu:

Dimensi kebersihan dan kesehatan.

(1) Sampah yang menumpuk dibakar oleh Bapak/Ibu, (2) Membuang sampah ke halaman rumah, (3) Tempat sampah rumahtangga ada di dalam rumah, (4) Air untuk memasak diambil dari bak kamar mandi.

Dimesi pengelolaan pestisida

(1) Mencuci alat pestisida di tempat mencuci piring, (2) Mencuci alat pestisida di tempat mencuci pakaian, (3) Membuang limbah pestisida ke sungai/ aliran air, (4) Membuang limbah pestisida ke tempat sampah. Dimesi perlindungan anak