PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM

PEREKONOMIAN KABUPATEN CIANJUR

JONES BATARA MANURUNG

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Kabupaten Cianjur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2016

RINGKASAN

JONES BATARA MANURUNG. Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Kabupaten Cianjur. Dibimbing oleh ARIEF DARYANTO dan KUNTJORO.

Perekonomian Kabupaten Cianjur sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Perekonomian Kabupaten Cianjur masih menghadapi permasalahan tingginya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu kebijakan strategis yang harus dilakukan. Dalam hal ini, sangat penting mempertimbangkan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor lain. Sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan upaya pemetaan sektor-sektor kunci yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertanian. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Cianjur yang meliputi permintaan dan penawaran, out put, nilai tambah bruto, dan permintaan akhir. (2) Keterkaitan sektor pertanian dengan sektor lainnya dalam perekonomian Kabupaten Cianjur yang meliputi keterkaitan ke belakang, keterkaitan ke depan, daya penyebaran, derajat kepekaan dan dampak berganda.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat yang merupakan daerah agraris yang strategis di Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data Tabel I-O Kabupaten Cianjur tahun 2013 (46 X 46 sektor, Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen). Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan bantuan software microsoft office excel 2007. Analisis penelitian ini didasarkan pada pendekatan model input output (I-O).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran yang besar dalam perekonomian Kabupaten Cianjur, hal ini dapat dilihat dari pembentukan total permintaan, output dan nilai tambah bruto, sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dari seluruh sektor-sektor perekonomian Kabupaten Cianjur. Berdasarkan struktur permintaan dan penawaran perekonomian Kabupaten Cianjur, sektor pertanian merupakan penyedia input yang memiliki kemampuan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Meskipun peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Cianjur besar, namun investasi di sektor pertanian masih rendah dan kesenjangan distribusi pendapatan pada sektor pertanian tinggi.

Sektor karet, unggas dan hasil-hasilnya, ikan darat dan hasil perairan darat lainnya memiliki nilai multiplier output tipe I maupun tipe II yang relatif tinggi dan berada pada kategori ranking menengah dari seluruh sektor. Sektor tersebut memiliki kemampuan besar dalam mendorong pertumbuhan karena membutuhkan dan dibutuhkan sektor-sektor lain. Sementara analisis multiplier pendapatan menunjukkan bahwa sektor ikan darat dan hasil perairan darat lainnya, sektor ikan laut dan hasil perairan laut lainnya dan sektor karet memiliki nilai multiplier pendapatan yang relatif tinggi dan berada pada kategori rangking menengah dari seluruh sektor. Sektor tersebut memiliki kemampuan dalam menghasilkan tambahan pendapatan rumahtangga.

Terdapat 8 sektor yang masuk dalam kategori sektor kunci yaitu sektor karet, industri padi, sektor industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki, sektor industri pupuk, kimia dan barang dari karet, sektor listrik, bangunan, jasa pengangkutan, serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Sektor karet merupakan satu-satunya sektor dalam lingkup sektor pertanian yang termasuk sebagai sektor kunci.

Implikasi kebijakan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: pengembangan sektor kunci harus dilakukan dengan tetap memberikan perhatian pada pengembangan sektor-sektor pendukung dari sektor kunci tersebut. Perlunya peningkatan investasi dan ketepatan sasaran pada sektor-sektor dalam lingkup sektor pertanian untuk dapat mendorong peningkatan pertumbuhan outputnya sehingga memiliki kemampuan dalam mendorong sektor hulu dan hilirnya.

SUMMARY

JONES BATARA MANURUNG. Agriculture Sector Role of Economy in Cianjur Regency. Supervised by ARIEF DARYANTO and KUNTJORO.

Cianjur regency economy largely due to agriculture. Cianjur regency economy still faces problems of high levels of unemployment and poverty. Increasing employment is one of the strategic policies that must be done. In this regard, it is important to consider the linkages between agriculture and other sectors. The agricultural sector is expected to increase employment capacity and reduce the level of poverty by mapping key sectors that have major impact on economic growth outside the agricultural sector. Based on these conditions, the objectives of this study were to analyze (1) the role of the agricultural sector in the economy Cianjur regency that includes the supply and demand, output, value added, and final demand. (2) the agricultural sector linkages with other sectors in the economy Cianjur regency that includes backward linkages, forward linkages, power distribution, degree of sensitivity and multiple impacts.

The research was conducted in Cianjur, West Java Province which is an agricultural area which is located in West Java. The data used in this research is secondary data, ie Input-Output Table of Cianjur regency in 2013 (46 X 46 sectors, Domestic Transactions Based On Price of Manufacturer). The data were analyzed by using statistical software microsoft office excel 2007 based on input output (IO) model.

The results showed that the agricultural sector has a major role in the economy of Cianjur, this can be seen from the formation of the total demand, output and value added, the agricultural sector has the biggest contribution of all sectors of the economy of Cianjur regency. Based on the demand and supply structure of economy in Cianjur regency, the agricultural sector is a provider of inputs that have the ability to encourage the growth of other economic sectors. Although the role of agriculture in the economy of Cianjur Regency is great, but the investment in the agricultural sector is still low and inequality of income distribution in the agricultural sector is high.

In general, the sectors within the scope of the agricultural sector has lower backward and forward linkages than other sectors, except for some sectors of the rubber sector, the livestock sector and their products have a high relative value of backward linkages. Meanwhile, rice, rubber, poultry and their products, corn and cassava, have a high relative value of forward linkages. This shows that in general the sectors within the scope of the agricultural sector has a low thrust towards other sectors both upstream and downstream except for the sectors mentioned.

middle rank of the entire sector. The sector has the ability to generate additional household income.

There are 8 sectors included in key sectors, namely the rubber sector, rice industry, textile industry, apparel, leather and footwear sector, fertilizer, chemical and rubber goods, power sector, buildings, transportation services, banking sector and other financial institutions. Rubber sector is the only sector within the agricultural sector are included as a key sector.

Policy implications that could be addressed in this study were: the development of key sectors should be done with attention to the development of the supporting sectors of the key sectors. Need for increased investment and precision targeting the sectors within the scope of the agricultural sector in order to boost the growth of its output so that it has the ability to push the upstream and downstream sectors.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM

PEREKONOMIAN KABUPATEN CIANJUR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

Judul Tesis : Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Kabupaten Cianjur Nama : Jones Batara Manurung

NIM : H453120161

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penelitian ini berjudul Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Kabupaten Cianjur, yang dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2015.

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr Ir Arief Daryanto, M.Ec dan Bapak Prof Dr Ir Kuntjoro selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini.

2. Bapak Dr Alla Asmara, S.Pt, MS selaku dosen penguji luar komisi dan Prof Dr Ir Sri Hartoyo, MS selaku dosen wakil komisi program studi yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan tesis ini.

3. Bapak Prof Dr Ir Sri Hartoyo, MS selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian beserta seluruh staf pengajar dan staf akademik yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian.

4. Rekan-rekan di Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) 2012, Afandri, Angelia Leovita, Budi Yoko, Dewi Rohma Wati, Gary Yefta Siagian, Lillah Wedelia, Muhammad Emil Rahman, Muhammad Nursan, Pebria Sari, Ratna, Rina Kusrina, Utami Nurani Putri dan Zanki Sulaeman, yang telah menjadi kawan seperjuangan selama menempuh pendidikan di IPB.

5. Rekan-rekan di berbagai komunitas, antara lain Muliawan Margadana, Hamdan, (Alm) Jhon Tafbu R, Pdt. Sihar Gurning, S.Th, Joko, Gurgur, Naslindo, Yudas, Rijel, Miko, Rikson, Bernard, Besli, Herdiansa, Togar, Jhonsar, Wahjudiono, Sunggul, Fernando, Winoto, Julianus, Sahat M, Amos, Sahat L, Marolop, Porman, Soter, Delphius, Kikin, Maruli, Oki, Beator, Fay, Ocip, Megi, Coy, Panel, Rinto, Judit, Fredy dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan seluruhnya. Terima kasih atas perhatiannya.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada isteri dan putri tercinta Rita Pelen Katrina Ambarita dan Elizabeth Srikandi Nauli Manurung atas dukungan yang luar biasa dalam studi ini. Penghargaan yang tinggi dan sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Keluarga Besar Ompung Marintan Manurung yaitu untuk Ayahanda (Alm) Jansen Manurung, yang pada saat studi ini berlangsung telah lebih dahulu pergi ke Rumah Bapa, Ibunda Nurmala Sibarani, Keluarga Liber Manurung dan Nurma Simbolon, Keluarga Maruba Sahata Manurung dan Sisca Sagala, Keluarga Ferry Rahman Manurung dan Nonta Sitanggang, Keluarga Efri Jurianto Simanungkalit dan Merly Esterida Manurung, Keluarga Sadrakh Herman Lugo Manurung dan Juita Rasnarida Saragih, Keluarga Besar Ompung Marcella Ambarita, Keluarga F. Marpaung dan R. Sibarani yang telah memberikan dukungan moril, perhatian, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat untuk rakyat.

Bogor, Agustus 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR LAMPIRAN v

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 10

Tujuan Penelitian 11

Manfaat Penelitian 11

Ruang Lingkup Penelitian 11

2 TINJAUAN PUSTAKA 12

Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomia 12

Teori Pertumbuhan Ekonomi 15

Pertumbuhan Ekonomi Regional 17

Tinjauan Penelitian Terdahulu 18

3 KERANGKA PEMIKIRAN 19

Kerangka Pemikiran 19

Kerangka Teori 21

Model Input Output 21

Tabel Input Output 22

Keterkaitan Antarsektor Ekonomi 26

Keterkaitan ke Belakang dan keterkaitan ke Depan 28

Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan 28

Angka Pengganda 29

4 METODE PENELITIAN 29

Lokasi dan Waktu Penelitian 29

Jenis dan Sumber Data 29

Metode Analisis 29

Analisis Struktur Permintaan dan Penawaran 29

Analisis Struktur Output 30

Analisis Struktur Nilai Tambah Bruto 30

Analisis Struktur Permintaan Akhir 31

Analisis Keterkaitan Langsung ke Belakang 31

Analisis Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Belakang 31

Analisis Keterkaitan Langsung ke Depan 32

Analisis Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Depan 32

Analisis Daya Penyebaran 32

Analisis Derajat Kepekaan 33

Analisis Dampak Berganda (Output, pendapatan dan tenaga kerja) 33

5 GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 36

Keadaan Geografis dan Administrasi 36

Penduduk dan Ketenagakerjaan 37

Sektor Pertanian 37

6 HASIL DAN PEMBAHASAN 38

Peranan Sektor Pertanian di Kabupaten Cianjur 38

Struktur Permintaan dan Penawaran 38

Struktur Output 44

Struktur Nilai Tambah Bruto 47

Struktur Permintaan Akhir 52

Analisis Keterkaitan Langsung Ke Belakang 54

Analisis Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung Ke Belakang 56

Analisis Keterkaitan Langsung Ke Depan 58

Analisis Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung Ke Depan 60

Analisis Daya Penyebaran 61

Analisis Derajat Kepekaan 64

Analisis Dampak Berganda 67

Analisis Multiplier Output 67

Analisis Multiplier Pendapatan 70

Penentuan Sektor Kunci 72

Strategi Pengembangan Sektor Pertanian 73

6 SIMPULAN DAN SARAN 81

Simpulan 81

Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN 87

DAFTAR TABEL

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Cianjur atas dasar harga Konstan 2000 menurut kelompok sektor tahun 2009 – 2013 3 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cianjur menurut kelompok

sektor tahun 2009 dan 2013 (juta rupiah) 5

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin tahun 2013 6 PDRB perkapita Kabupaten Cianjur atas dasar harga berlaku dan atas

dasar harga konstan tahun 2004 - 2013 (rupiah) 6

PDRB atas dasar harga berlaku beberapa Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2010

- 2013 (trilyun rupiah) 7

Jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2) dan garis kemiskinan menurut

Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun 2012 -2013 8

Penduduk Jawa Barat berumur 15 tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota dan kegiatan selama seminggu yang lalu (agustus 2014) 9

Model I-O untuk tiga sektor 24

Rumus perhitungan multiplier effect menurut tipe dampak 33 Struktur permintaan dan penawaran menurut sektor ekonomi di

Kabupaten Cianjur 40

Struktur permintaan dan penawaran sektor pertanian Kabupaten Cianjur 41 Struktur ekspor dan impor Kabupaten Cianjur tahun 2013 43 Strutkur output perekonomian Kabupaten Cianjur tahun 2013 44 Struktur output pertanian Kabupaten Cianjur tahun 2013 45 Struktur investasi Kabupaten Cianjur tahun 2013 (juta rupiah) 46 Struktur nilai tambah bruto Kabupaten Cianjur tahun 2013 48 Struktur nilai tambah bruto pertanian Kabupaten Cianjur tahun 2013 49 Komposisi nilai tambah bruto menurut komponennya Kabupaten Cianjur

tahun 2013 50

Komposisi nilai tambah bruto pertanian menurut komponennya

Kabupaten Cianjur tahun 2013 51

Komposisi nilai tambah bruto Kabupaten Cianjur tahun 2013 52 Struktur permintaan akhir menurut komponennya Kabupaten Cianjur

tahun 2013 53

Struktur permintaan akhir pertanian Kabupaten Cianjur tahun 2013 53 Keterkaitan ke belakang Kabupaten Cianjur tahun 2013 55 Keterkaitan ke depan Kabupaten Cianjur tahun 2013 59 Indeks daya penyebaran Kabupaten Cianjur tahun 2013 62 Indeks daya penyebaran pertanian Kabupaten Cianjur tahun 2013 63 Indeks derajat kepekaan Kabupaten Cianjur tahun 2013 65 Indeks derajat kepekaan pertanian Kabupaten Cianjur tahun 2013 66

Multiplier output Kabupaten Cianjur tahun 2013 69

DAFTAR GAMBAR

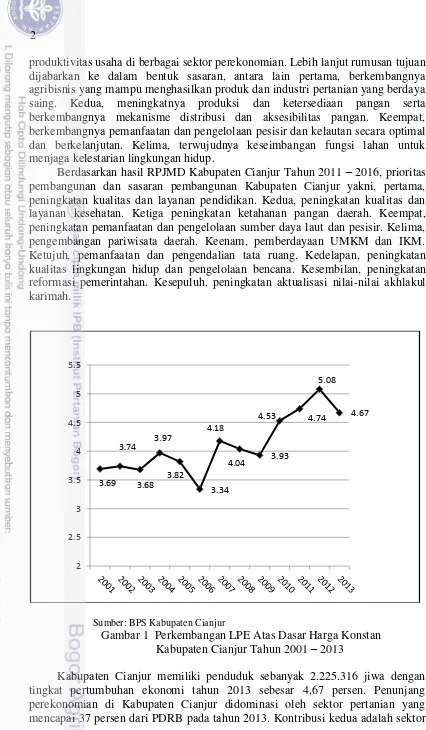

1 Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan

Kabupaten Cianjur tahun 2001 -2013 2

2 Kerangka pemikiran penelitian 20

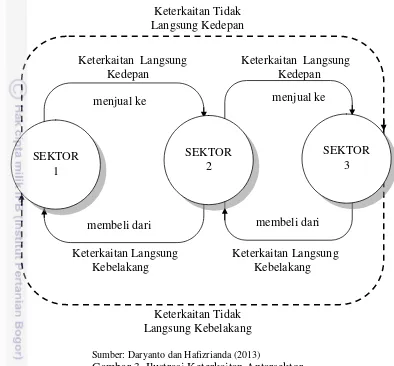

Ilustrasi keterkaitan antarsektor 27

Daya penyebaran dan derajat kepekaan 74

DAFTAR LAMPIRAN

1 Klasifikasi 46 sektor tabel input output Kabupaten Cianjur 2013 87

Kode dan uraian input output (I-O) 88

Tabel input output Kabupaten Cianjur tahun 2013 transaksi domestik atas

dasar harga produsen (46 X 46 sektor) 89

Koefisien input tabel input output Kabupaten Cianjur tahun 2013 transaksi domestik atas dasar harga produsen (46 X 46 sektor) 96 Matriks Kebalikan (I-Ad)-1 terbuka tabel input output Kabupaten Cianjur

tahun 2013 transaksi domestik atas dasar harga produsen (46 X 46

sektor) 102

Keterkaitan antar sektor menurut indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan di Kabupaten Cianjur tahun 2013 108 Multiplier output tipe I sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Cianjur

tahun 2013 114

Multiplier output tipe II sektor-sektor perekonomian di Kabupaten

Cianjur tahun 2013 120

Multiplier pendapatan tipe I ektor-sektor perekonomian di Kabupaten

Cianjur tahun 2013 126

Multiplier pendapatan tipe II ektor-sektor perekonomian di Kabupaten

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Peran strategis tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional melalui peran sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku industri dan bioenergi, penyumbang terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, serta peran pelestarian lingkungan hidup (Daryanto, 2009). Pada tataran praksis, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang berperan besar dalam mengatasi kemiskinan karena sesuai dan mudah untuk dirancang dalam suatu bentuk program kerja pemerintah. Hal ini dapat ditelusuri dengan beragam program yang diselenggarakan pemerintah sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, sebahagian besar bersandar pada program-program yang berbasiskan potensi sektor pertanian.

Kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian Indonesia cukup signifikan yang ditunjukkan melalui kontribusi terhadap produk domestik bruto. Selama lebih dari satu dasawarsa sektor pertanian berada pada urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Namun demikian kontribusinya semakin kecil seiring dengan transformasi struktural perekonomian Indonesia dari sektor pertanian menuju sektor industri manufaktur dan jasa. Sensus pertanian tahun 2003 menunjukkan kontribusi sektor pertanian sebesar 15,2 persen, kemudian menurun menjadi 14,4 persen pada sensus pertanian 2013 (BPS, 2014).

Kontribusi sektor pertanian nasional merupakan gambaran umum peranan sektor pertanian dalam perekonomian di daerah-daerah otonom (Kabupaten/Kota). Tinggi atau rendahnya kontribusi sektor pertanian secara nasional tergantung dari kinerja pembangunan pertanian di daerah otonom. Pemetaan potensi daerah dan pemanfaatan peluang investasi dan pasar pada sektor pertanian secara tepat oleh daerah otonom akan memberi dampak yang besar terhadap pembangunan sektor pertanian nasional.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah otonom di Jawa Barat merupakan wilayah yang strategis karena berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Purwakarta, Bandung, Garut dan berdekatan dengan Ibukota Jakarta. Letak yang strategis tersebut menjadikan Kabupaten Cianjur sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kota satelit yang berciri khas agraris. Kabupaten Cianjur, selain merupakan salah satu sentra pertanian di propinsi Jawa Barat juga merupakan penopang kebutuhan pangan untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Cianjur adalah “Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Upaya mewujudkan visi tersebut disusun rumusan misi yakni pertama, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu. Kedua, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu. Ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat. Keempat, memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Kelima, aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2

produktivitas usaha di berbagai sektor perekonomian. Lebih lanjut rumusan tujuan dijabarkan ke dalam bentuk sasaran, antara lain pertama, berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing. Kedua, meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan. Keempat, berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Kelima, terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016, prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cianjur yakni, pertama, peningkatan kualitas dan layanan pendidikan. Kedua, peningkatan kualitas dan layanan kesehatan. Ketiga peningkatan ketahanan pangan daerah. Keempat, peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Kelima, pengembangan pariwisata daerah. Keenam, pemberdayaan UMKM dan IKM. Ketujuh, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Kedelapan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Kesembilan, peningkatan reformasi pemerintahan. Kesepuluh, peningkatan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah.

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur

Gambar 1 Perkembangan LPE Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Cianjur Tahun 2001 – 2013

Kabupaten Cianjur memiliki penduduk sebanyak 2.225.316 jiwa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 4,67 persen. Penunjang perekonomian di Kabupaten Cianjur didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 37 persen dari PDRB pada tahun 2013. Kontribusi kedua adalah sektor

3.69 3.74

3.68 3.97

3.82

3.34 4.18

4.04 3.93

4.53 4.74

5.08

4.67

3 perdagangan yaitu sebesar 27,71 persen. Sedangkan kontribusi terkecil yaitu dari sektor pertambangan sebesar 0,12 persen (BPS Kabupaten Cianjur, 2014a).

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur dari tahun 2001 sampai 2013 tergambarkan pada Gambar 1. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Cianjur tumbuh relatif konstan. Pada periode 2001 sampai 2006 berada pada kisaran 3 persen, sementara di tahun 2007 hingga 2012 pada kisaran 4 persen, kecuali pada tahun 2009 dan 2013 mengalami perlambatan pertumbuhan (BPS Kabupaten Cianjur, 2014b). Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur masih berada di bawah laju pertumbuhan rata-rata ekonomi Propinsi Jawa Barat. Laju pertumbuhan Propinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sebesar 6,34 persen, sementara pada tahun 2014 mengalami perlambatan yakni sebesar 5,06 persen (BPS Propinsi Jawa Barat, 2015a).

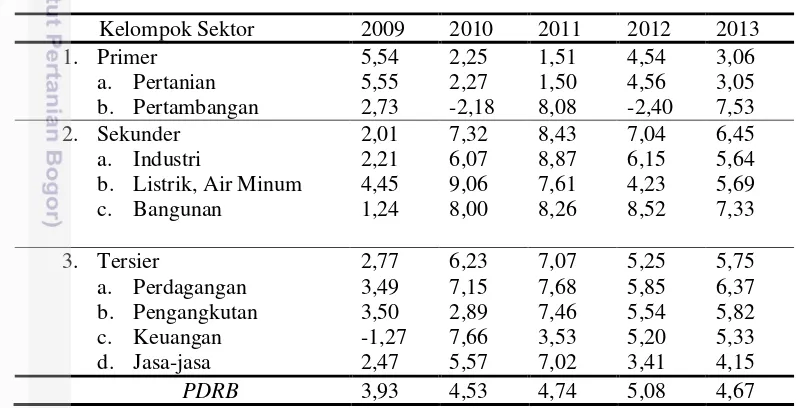

Pertumbuhan ekonomi menurut sektor di Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 1. Menurut kelompok sektor ekonomi yang terdiri dari tiga kelompok yakni sektor primer, sekunder dan sektor tersier, laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kelompok sektor tersebut pada tahun 2013 sebesar 3,06 persen, 6,45 persen dan 5,75 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kelompok sektor sekunder memiliki capaian kinerja yang lebih baik dibandingkan kelompok lainnya (BPS Kabupaten Cianjur, 2014b).

Tabel 1 Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Cianjur atas dasar harga konstan 2000 menurut kelompok sektor tahun 2009 – 2013 (Persen)

Kelompok Sektor 2009 2010 2011 2012 2013

4

Sektor sekunder merupakan kelompok sektor yang mengolah bahan baku menjadi bahan lain yang memiliki nilai lebih tinggi dari bahan baku. Kelompok sektor ini yakni sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air minum serta konstruksi. Pertumbuhan kelompok sektor sekunder relatif tinggi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,45 persen dibandingkan tahun 2009 yang tumbuh sebesar 2,01 persen. Pertumbuhan kelompok sektor ini ditunjang oleh pertumbuhan pada setiap sektornya. Pertumbuhan sektor bangunan sebesar 7,33 persen, sektor industri tumbuh sebesar 5,64 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 5,69 persen.

Sektor tersier merupakan kelompok sektor jasa yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan telekomunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Laju pertumbuhan kelompok sektor tersier pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,75 persen. Pertumbuhan tersebut berdasarkan pertumbuhan di masing-masing sektornya, yakni sektor perdagangan sebesar 6,37 persen, pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 5,82 persen, sektor keuangan tumbuh sebesar 5,33 persen dan sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan sebesar 4,15 persen.

Tabel 2 memperlihatkan nilai PDRB Kabupaten Cianjur atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 dan 2013 yang dapat menunjukkan perkembangan absolut PDRB selama kurun waktu lima tahun terakhir. PDRB atas harga berlaku Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dari Rp. 16,738 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp. 24,893 trilyun pada tahun 2013. Kelompok tersier merupakan penyumbang terbesar PDRB yaitu sebesar Rp. 13,53 trilyun, kelompok primer menyumbang sebesar Rp. 9,24 trilyun dan kontribusi terkecil kelompok sekunder sebesar Rp. 2,13 trilyun.

Berdasarkan Tabel 2, kontribusi kelompok sektor tersier merupakan kelompok penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Cianjur, yakni 54,35 persen disusul kelompok sektor primer sebesar 37,02 persen dan terkecil kelompok sekunder sebesar 8,54 persen. Bila kontribusi tersebut dipilah berdasarkan per sektor, kontribusi sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 37 persen. Bila diklasifikasikan pada kelompok sektor, perekonomian Kabupaten Cianjur ditopang oleh kelompok sektor tersier, namun berdasarkan data tersebut, struktur perekonomian Kabupaten Cianjur masih ditopang oleh sektor pertanian.

5 Tabel 2 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cianjur menurut kelompok

sektor tahun 2009 da n 2013 (juta rupiah)

Kelompok Sektor 2009 2013

Tabel 3 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar pertama di Kabupaten Cianjur, sementara sektor perdagangan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar kedua, dan sektor jasa kemasyarakatan penyerap tenaga kerja terbesar ketiga. Apabila dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja propinsi Jawa Barat, penyerapan tenaga kerja terbesar pertama pada tahun 2013 dan 2014 adalah sektor Perdagangan. Sektor industri pengolahan penyerap tenaga kerja terbesar kedua dan sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar ketiga (BPS Kabupaten Cianjur, 2014a ; BPS Propinsi Jawa Barat, 2015b).

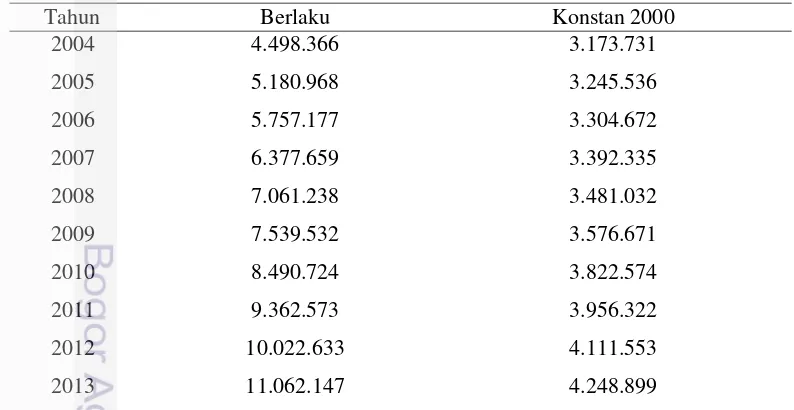

PDRB perkapita merupakan indikator kasar yang menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Cianjur yang merupakan indikator kasar yang menggambaran tingkat kemakmuran Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel 4. Pada tahun 2004 PDRB perkapita Kabupaten Cianjur atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 4.489.366 meningkat menjadi Rp. 11.062.147 pada tahun 2013. Peningkatan PDRB per kapita tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indakator yang menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (BPS Kabupaten Cianjur, 2014b). Meskipun demikian indikator tersebut tentunya harus disertai dengan indikator lainnya.

6

Tabel 3 Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin tahun 2013

Lapangan Pekerjaan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Pertanian, Kehutanan,

Tahun 2013 610.043 270.670 880.713

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur

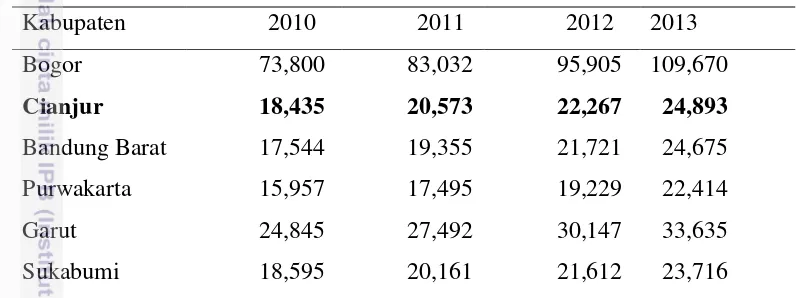

Tabel 5 memperlihatkan data PDRB atas harga berlaku di beberapa Kabupaten di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan perbedaan PDRB total atas dasar harga berlaku, PDRB tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor yang mencapai 109,67 trilliun rupiah pada tahun 2013. Angka tersebut hampir 5 kali lipat dibandingkan PDRB Kabupaten Cianjur. Sementara PDRB terendah terdapat di Kabupaten Purwakarta yaitu sebesar 22,414 triliun (BPS Kabupaten Cianjur, 2014b).

Tabel 4 PDRB perkapita Kabupaten Cianjur atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2004 – 2013 (rupiah)

Tahun Berlaku Konstan 2000

7 Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa potensi ekonomi Kabupaten Cianjur masih dibawah potensi ekonomi Kabupaten Garut dan diatas Kabupaten Purwakarta. Perbandingan yang lebih nyata terlihat dari perbandingan potensi perekonomian Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Tingginya potensi perekonomian Kabupaten Bogor disebabkan struktur perekonomian yang berbeda satu sama lain. Struktur perekonomian Kabupaten Cianjur didukung oleh sektor pertanian, sementara struktur perekonomian Kabupaten Bogor didukung oleh sektor industri yang telah mencapai kurang lebih 60 persen (BPS Kabupaten Cianjur, 2014b).

Tabel 5 PDRB atas dasar harga berlaku beberapa Kabupaten di Jawa Barat tahun 2010-2013 (trilyun rupiah)

Kabupaten 2010 2011 2012 2013

Bogor 73,800 83,032 95,905 109,670

Cianjur 18,435 20,573 22,267 24,893

Bandung Barat 17,544 19,355 21,721 24,675 Purwakarta 15,957 17,495 19,229 22,414 Garut 24,845 27,492 30,147 33,635 Sukabumi 18,595 20,161 21,612 23,716 Sumber: BPS Kabupaten Cianjur

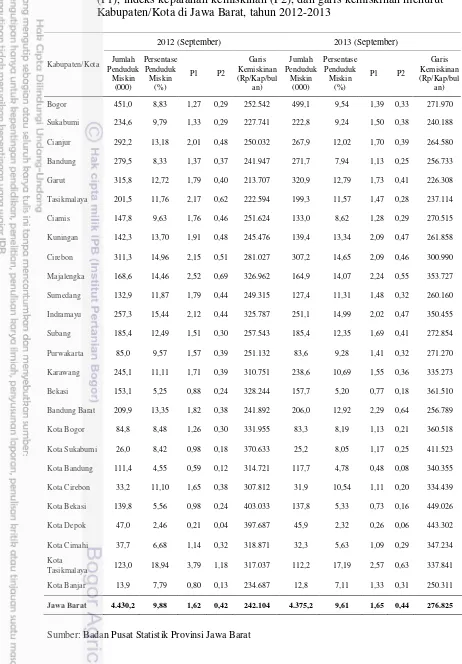

Perbandingan posisi pencapaian beberapa indikator penting pembangunan Kabupaten Cianjur terhadap kabupaten di Jawa Barat antara lain dapat dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran di Kabupaten Cianjur masih menjadi permasalahan dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Cianjur. Persentase orang miskin di Kabupaten Cianjur dan perbandingannya dengan Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Jawa Barat tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 6.

Persentase orang miskin di Kabupaten Cianjur pada tahun 2013 sebesar 12,02 persen, turun dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 13,18 persen. Namun persentase ini masih cukup besar dibandingkan dengan angka persentase rata-rata Propinsi Jawa Barat sebesar 9,88 persen tahun 2012 dan 9,6 persen tahun 2013. Berdasarkan Tabel 6, Kabupaten Cianjur merupakan peringkat 8 (delapan) terbesar persentase orang miskin di Propinsi Jawa Barat. Daerah dengan tingkat persentase terbesar penduduk miskinnya pada tahun 2013 yakni Kota Tasikmalaya sebesar 17,19 persen (BPS Propinsi Jawa Barat, 2014).

8

Tabel 6 Jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), dan garis kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tahun 2012-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

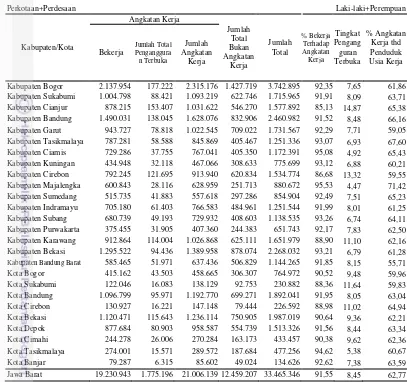

9 Tabel 7 Penduduk Jawa Barat berumur 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota dan kegiatan selama seminggu yang lalu (Agustus 2014)

Perkotaan+Perdesaan Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota

Kabupaten Bogor 2.137.954 177.222 2.315.176 1.427.719 3.742.895 92,35 7,65 61,86 Kabupaten Sukabumi 1.004.798 88.421 1.093.219 622.746 1.715.965 91,91 8,09 63,71 Kabupaten Cianjur 878.215 153.407 1.031.622 546.270 1.577.892 85,13 14,87 65,38 Kabupaten Bandung 1.490.031 138.045 1.628.076 832.906 2.460.982 91,52 8,48 66,16 Kabupaten Garut 943.727 78.818 1.022.545 709.022 1.731.567 92,29 7,71 59,05 Kabupaten Tasikmalaya 787.281 58.588 845.869 405.467 1.251.336 93,07 6,93 67,60 Kabupaten Ciamis 729.286 37.755 767.041 405.350 1.172.391 95,08 4,92 65,43 Kabupaten Kuningan 434.948 32.118 467.066 308.633 775.699 93,12 6,88 60,21 Kabupaten Cirebon 792.245 121.695 913.940 620.834 1.534.774 86,68 13,32 59,55 Kabupaten Majalengka 600.843 28.116 628.959 251.713 880.672 95,53 4,47 71,42 Kabupaten Sumedang 515.735 41.883 557.618 297.286 854.904 92,49 7,51 65,23 Kabupaten Indramayu 705.180 61.403 766.583 484.961 1.251.544 91,99 8,01 61,25 Kabupaten Subang 680.739 49.193 729.932 408.603 1.138.535 93,26 6,74 64,11 Kabupaten Purwakarta 375.455 31.905 407.360 244.383 651.743 92,17 7,83 62,50 Kabupaten Karawang 912.864 114.004 1.026.868 625.111 1.651.979 88,90 11,10 62,16 Kabupaten Bekasi 1.295.522 94.436 1.389.958 878.074 2.268.032 93,21 6,79 61,28

Kabupaten Bandung Barat 585.465 51.971 637.436 506.829 1.144.265 91,85 8,15 55,71

Kota Bogor 415.162 43.503 458.665 306.307 764.972 90,52 9,48 59,96 Jawa Barat 19.230.943 1.775.196 21.006.139 12.459.207 33.465.346 91,55 8,45 62,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

10

Perumusan Masalah Penelitian

Perekonomian Kabupaten Cianjur sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Hal ini terindikasi dari kontribusi terbesar terhadap PDRB berasal dari sektor pertanian yang mencapai 37 persen pada tahun 2013. Kontributor kedua terbesar adalah sektor perdagangan yaitu sebesar 27,71 persen. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi menurut sektor di Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 2009 – 2013 pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 pencapaian sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) merupakan terendah dibandingkan dengan dua sektor lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian Kabupaten Cianjur cenderung fluktuatif seperti ditunjukkan oleh Tabel 1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tersebut akan berdampak pada sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Cianjur.

Dalam penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cianjur sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 3. Angkatan kerja yang bekerja di lapangan pekerjaan utama yakni pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan mencapai 369.529 atau 41,95 persen dari total 880.713 tenaga kerja. Kondisi sektor pertanian Kabupaten Cianjur yang merupakan penyumbang terbesar PDRB dan penyerapan tenaga kerja ternyata tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan juga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur.

Perekonomian Kabupaten Cianjur masih menghadapi permasalahan tingginyanya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Pengangguran terbuka Kabupaten Cianjur tertinggi di Propinsi Jawa Barat yakni mencapai 14,87 persen. Persentase tersebut tergolong tinggi terlebih bila dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran propinsi Jawa Barat sebesar 8,45 persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur pada tahun 2013 juga masih tergolong tinggi, mencapai sebesar 12,012 persen. Sementara pada tahun yang sama, persentase penduduk miskin untuk propinsi Jawa Barat sebesar 9,61 persen. Tingginya persentase tingkat pengangguran terbuka merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Peningkatan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu kebijakan strategis yang harus dilakukan dalam upaya penanganan permasalahan tingkat pengangguran terbuka. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan persentase kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Tingginya persentase tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian merupakan permasalahan sekaligus peluang dalam pembangunan Kabupaten Cianjur. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi oleh sektor pertanian di Kabupaten Cianjur mengindikasikan bahwa transfer tenaga kerja yang berada di sektor pertanian ke sektor non pertanian berjalan lambat. Lambatnya transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian akan berdampak terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Cianjur.

11 untuk perencanaan pembangunan. Lebih lanjut upaya pemetaan sektor-sektor unggulan (sektor kunci) yang memberikan multiplier effect yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting dalam upaya peningkatan peran sektor pertanian.

Kajian tentang peran sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Cianjur diperlukan mengingat peran sektor pertanian di Kabupaten Cianjur sebagai pembentuk terbesar PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan kinerja sektor pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi bagian penyelesaian permasalahan di Kabupaten Cianjur. Mengupayakan sektor pertanian menjadi sektor yang mampu memberikan dampak besar pada sektor lainnya (hulu dan hilir) merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian semua pihak, terutama bagi pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Cianjur? 2. Bagaimana keterkaitan sektor pertanian dengan sektor lainnya dalam

perekonomian Kabupaten Cianjur?

3. Bagaimana upaya meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Cianjur?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis:

1. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Cianjur yang meliputi permintaan dan penawaran, out put, nilai tambah bruto, dan permintaan akhir.

2. Keterkaitan sektor pertanian dengan sektor lainnya dalam perekonomian Kabupaten Cianjur yang meliputi keterkaitan ke belakang, keterkaitan ke depan, daya penyebaran, derajat kepekaan, dampak berganda (multiplier effect) dan sektor kunci.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Cianjur dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pustaka, informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang terkait dalam penelitian ini.

Ruang Lingkup Penelitian

12

2

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian

Sektor pertanian Indonesia secara historis dan empiris memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional melalui peran sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku industri dan bioenergi, peran penyumbang terhadap PDB, peran penyerapan tenaga kerja serta peran pelestarian lingkungan hidup. Dengan potensi agraris dan sosiologis Indonesia yang besar sudah seharusnya sektor pertanian merupakan sektor basis dan sektor pemimpin dalam pembangunan nasional. Tinjauan historis dokumen-dokumen pembangunan nasional, secara eksplisit juga menyebutkan peran dan posisi yang strategis sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia.

Kekuatan sektor pertanian Indonesia sebagai sektor strategis dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap krisis ditunjukkan pada peristiwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998. Krisis ekonomi pada saat itu memperlihatkan bahwa sektor industri yang diharapkan sebagai sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu bertahan. Sementara sektor pertanian yang relatif kurang mendapat perhatian pada saat itu (diindikasikan dengan penurunan alokasi anggaran pembangunan sektor pertanian) memiliki kemampuan untuk menjadi katup pengaman dalam penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan pengalaman krisis tersebut, sektor pertanian di Indonesia menjadi bukti bahwa sektor pertanian dapat berfungsi sebagai stabilisator dan katup pengaman perekonomian (Priyarsono, 2013).

Daryanto (2009) menyebutkan bahwa peranan sektor pertanian yang besar termasuk dalam hal aspek food, feed dan fuel menunjukkan eksistensi sektor pertanian mampu menciptakan rantai nilai tambah bisnis. Bahkan dengan entitas sektor pertanian sebagai on farm dan off farm, sektor pertanian berperan strategis dalam perwujudan pembangunan komprehensif yang dapat berfungsi mengurangi tingkat kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pandangan tersebut identik dengan analisis klasik yang menyebutkan bahwa pertanian merupakan suatu sektor ekonomi yang potensial dalam bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yakni sebagai kontribusi produk/output, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi dan kontribusi devisa.

13 ini terjadi disebabkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja tinggi di sektor industri yang didukung oleh peningkatan investasi.

Dalam perkembangannya teori Lewis mulai digugat dengan mengungkap kelemahan-kelemahan atas asumsi-asumsi yang diajukan dalam teori Lewis. Pertama, model Lewis secara implisit menganggap bahwa tingkat perpindahan tenaga kerja dan tingkat penciptaan tenaga kerja di sektor industri proporsional dengan investasi. Semakin tinggi akumulasi investasi, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan sektor industri serta semakin tinggi penciptaan lapangan kerja. Kondisi tersebut akan berbeda bila investasi disalurkan pada barang-barang modal dengan teknologi tinggi yang menghemat tenaga kerja. Kedua, asumsi kedua dari teori Lewis yakni terjadi surplus tenga kerja di daerah perdesaan sedangkan daerah perkotaan terjadi penyerapan faktor-faktor produksi secara optimal (full employment). Fakta yang dapat dilihat menunjukkan bahwa pengangguran di perkotaan cukup besar, sementara surplus tenaga kerja di perdesaan hanya sedikit. Ketiga, model Lewis beranggapan bahwa upah riel di perkotaan akan selalu konstan sampai pada suatu titik dimana penawaran dari surplus tenaga kerja di perdesaan habis/terpakai. Gambaran pasar tenaga kerja dan penentuan tingkat upah perkotaan di negara-negara berkembang memiliki kecenderungan tingkat upah yang meningkat dari waktu ke waktu atau naik sepanjang waktu (meskipun terjadi peningkatan pengangguran terbuka) baik secara absolut maupun relatif atas penghasilan rata-rata di perdesaan (Todaro, 1983).

Model Lewis secara eksplisit lebih memberikan perhatian pada sektor industri dan cenderung mengabaikan sektor pertanian. Fei-Ranis memberikan petunjuk baru tentang keseimbangan sektor pertanian dan industri dalam pembangunan. Fei dan Ranis menyempurnakan model Lewis mengenai penawaran tenaga kerja tidak terbatas. Menurut Fei-Ranis kecepatan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri tergantung pada tingkat pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi di sektor pertanian dan tingkat pertumbuhan modal di sektor industri. Sektor pertanian dan industri harus tumbuh secara seimbang dan transfer penyerapan tenaga kerja di sektor industri harus lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja (Ghatak dan Ingersent, 1984).

Berdasarkan pengalaman fokus studinya pada peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di negara Asia, Timmer (1997) memberikan 3 (tiga) perspektif dalam melihat hubungan antara sektor pertanian dan perekonomian. Pertama, berdasarkan model Lewis, hubungan tersebut dapat dilihat dari aspek pasar faktor-faktor produksi (tenaga kerja dan investasi). Berdasarkan model ini tingkat produktivitas sektor pertanian merefleksikan kondisi perekonomian. Kedua, berdasarkan pandangan Johnston-Mellor, hubungan tersebut dapat dilihat dari aspek pasar produk dan interaksi produk antara sektor industri dan pertanian yang saling memenuhi kebutuhan inputnya masing-masing. Interaksi antara sektor pertanian dan industri tersebut akan menumbuhkan masing-masing kedua sektor lebih cepat. Ketiga, bahwa keterkaitan sektor pertanian dan industri dapat juga dilihat dari aspek non pasar, misalnya pertumbuhan sektor pertanian akan menjamin ketersediaan pangan dan peningkatan gizi yang akan memberikan dampak pada peningkatan kinerja perekonomian.

14

perekonomian dan secara khusus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan pada semua tipe negara. Laporan ini menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) klasifikasi negara yang didasarkan pada peran sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan perekonomian dan instrumen pengentasan kemiskinan. Ketiga klasifikasi tersebut yaitu, agricultural based countries, transforming countries, dan urbanized countries (World Bank, 2008).

Agricultural based countries merupakan negara yang dalam memposisikan sektor pertanian sebagai sumber utama pertumbuhan. Tipe negara ini tampak dari struktur perekonomiannya yang ditopang sektor pertanian, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap GDP. Tipe ini juga ditandai dengan sebagian besar orang miskin (70 persen) berada di perdesaan. Transforming countries merupakan negara yang sumber pertumbuhan ekonominya tidak lagi pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian pada GDP rata-rata 7 persen. Tipe ini ditandai dengan sebagian besar orang miskin (82 persen) berada di perdesaan. Indonesia dikelompokkan pada tipe transforming countries. Urbanized countries merupakan negara yang sumber pertumbuhan ekonominya tidak lagi pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian pada GDP rata-rata 5 persen. tipe ini ditandai dengan sebagian orang miskin (55 persen) berada di perkotaan (World Bank, 2008).

Pertumbuhan ekonomi mensyaratkan transisi masyarakat pertanian yang berpenghasilan rendah menuju masyarakat berpenghasilan lebih tinggi dengan lapangan kerja non farm. Transisi ini merupakan bagian dari kondisi sebagaimana pada tipe transforming countries. Kebijakan pemerintah yang tepat dengan kondisi atau posisi sektor pertanian dalam perekonomian negara/ kawasan menjadi salah satu hal penting dalam keberhasilan pembangunan. Strategi pembangunan kontemporer mengakui peran sektor pertanian sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Peran sektor pertanian yang memiliki daya serap terhadap tenaga kerja, penyediaan pangan dan sebagai perangsang pertumbuhan sektor-sektor lain memberikan arti penting dan strategisnya sektor-sektor pertanian. Tinjauan teori pembangunan pertanian dari waktu ke waktu antara lain teori ekspansi atau konservasi sumberdaya, difusi, high pay off inputs, inovasi induksi memberikan panduan pada pengambil kebijakan untuk keberhasilan pembangunan sektor pertanian (Norton et al. 2010). Study Chung (2014) tentang peran sektor pertanian dan tekstil memperlihatkan kebijakan pembangunan Vietnam dalam mengembangkan sektor-sektor perekonomiannya. Analisis terhadap 2 sektor yang dominan tersebut juga memperlihatkan kebijakan pemerintah Vietnam yang secara konsisten melakukan transformasi perekonomian. Pada konteks pembangunan daerah, Saggaf (2013) dalam hasil penelitiannya di Bantaeng, menyatakan bahwa pembangunan daerah berbasis potensi lokal dapat berjalan dengan baik dengan dukungan strategi yang tepat.

15 akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain perhatian kebijakan pada sumber daya manusia, kebijakan sektor petanian pada agenda riset pertanian, kebijakan agraria, input dan pasar kredit, dan kebijakan harga serta kebijakan perdagangan merupakan hal penting dalam keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang akan mempengaruhi pembangunan perekonomian secara keseluruhan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang merupakan hal penting dan menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor penentu sisi penawaran (supply side) dan sisi permintaan (demand side). Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi sisi penawaran mencakup jumlah penduduk, kapital, sumberdaya alam dan teknologi. Sementara faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi sisi permintaan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan jumlah uang beredar.

Todaro dan Smith (2006) menguraikan beberapa perkembangan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, mulai dari teori-teori klasik hingga teori-teori terbaru. Uraian ini memberikan gambaran perkembangan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ragam masalah yang dihadapi saat teori tersebut dicetuskan dengan perspektif yang berbeda. Dalam perkembangannya teori tentang pertumbuhan ekonomi berada dalam dinamika yang memberikan fokus pada faktor sisi penawaran dan permintaan, antara lain teori harrod-Domar dan Solow. Teori Harrod-Domar memberikan fokus perhatian pada faktor investasi dalam pembangunan perekonomian. Teori ini memberikan penekanan pada investasi karena investasi memiliki peran ganda, pada satu sisi investasi akan meningkatkan kemampuan produktif perekonomian, di sisi lain investasi menciptakan permintaan dalam perekonomian. Model ini pada intinya menjelaskan bahwa pertumbuhan output perekonomian (Yt) dideterminasi oleh pertumbuhan penduduk (population growth, n), tingkat tabungan (saving rate, s), dan tingkat modal (capital rate, c) sebagai faktor eksogen. Secara umum model pertumbuhan Harrod-Domar ditulis sebagai berikut:

S = sY ... (1) dimana S adalah tabungan dalam jumlah tertentu dan sY adalah tabungan dari pendapatan nasional. Investasi neto (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang dapat diwakili ∆K, sehingga dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:

I = ∆K ... (2) Akan tetapi karena jumlah stok modal K, mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output (Y), maka rasio modal output (k) dirumuskan sebagai berikut :

16

Teori pertumbuhan Solow, selain fokus pada faktor kapital, juga menekankan faktor tenaga kerja dan teknologi. Teori pertumbuhan Solow merupakan model pengembangan dari model Harrod-Domar dengan menambahkan faktor tenga kerja dan teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. Perbedaan kedua teori tersebut yakni model pertumbuhan Harrod-Domar berpegang pada asumsi skala hasil tetap (constan return to scale) dengan koefisien baku. Model Solow berpegang pada asumsi skala hasil yang terus berkurang (diminishing returns) dari input tenaga kerja modal jika keduanya dianalisis secara terpisah, dan jika keduanya dianalisis secara bersamaan maka Solow berpegang pada asumsi skala hasil tetap. Solow menyatakan bahwa perekonomian suatu negara akan maju bila terdapat pemerataan pendapatan. Syarat untuk kemajuan tersebut yakni bila negara tersebut memiliki tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan angkatan kerja, dan produktivitas yang sama.

Dalam model neo-klasik Solow, output merupakan fungsi modal dan tenaga kerja dengan menggunakan fungsi produksi agregat standar yang direpresentasekan dalam persamaan:

Y = Kα(AL)1-α ... (4) Dimana Y merupakan produk domestik bruto, K merupakan stok modal fisik dan modal manusia, L merupakan tenaga kerja, dan A merupakan produktivitas tenaga kerja yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Simbol α pada persamaan melambangkan elastisitas output terhadap modal (persentase kenaikan produk domestik bruto yang bersumber dari 1 persen penambahan modal).

Todaro (1983) menjabarkan pandangan Kuznet bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan dalam jangka panjang untuk mensuplai berbagai benda ekonomi yang terus meningkat bagi rakyatnya didasarkan pada kemajuan teknologi, institusional dan penyesuaian ideologi yang diperlukan. Secara rinci Kuznet memisahkan enam bentuk karakteristik yang dimanifestasikan dalam proses pertumbuhan dari hampir semua negara maju. Keenam karakteristik tersebut yakni, pertama tingginya tingkat perkembangan output perkapita dan populasi. Kedua, tingginya tingkat penambahan jumlah faktor produksi, terutama produktivitas tenaga kerja. Ketiga, tingginya tingkat transformasi struktural ekonomi. Keempat, tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi. Kelima, kecenderungan negara-negara maju melakukan perluasan pasar. Keenam, pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia.

17

Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi wilayah/regional merupakan pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan di suatu wilayah tertentu yang meliputi kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Teori tentang pertumbuhan regional mengacu pada teori-teori ekonomi makro dengan menyesuaikan pada skala wilayah/region. Dengan demikian teori-teori pertumbuhan yang dikutip dari ekonomi makro sebagaimana dikutip pada topik sebelumnya berlaku untuk pembahasan pertumbuhan suatu wilayah/region. Dalam penerapannya harus dikaitkan dengan ruang lingkup wilayah operasinya, misalnya wilayah/region tidak memiliki kewenangan dalam hal kebijakan fiskal dan moneter (Tarigan, 2003).

Teori pertumbuhan jalur cepat (Turnpike) diperkenalkan oleh Samuelson, teori ini memberikan perhatian pada upaya suatu wilayah untuk melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain untuk turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor untuk saling terkait dan dan saling mendukung, dengan demikian pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor yang lain dan sebaliknya. Penggabungan kebijakan jalur cepat (turnpike) dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Tarigan, 2003).

Teori basis ekspor merupakan salah satu teori yang dikembangkan dalam kerangka ilmu ekonomi regional. Teori ini membagi kegiatan produksi atas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang bersifat exogenous, artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lain. Kegiatan non basis (service/pelayanan) merupakan kegiatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Menurut teori basis ekspor, pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif (competitive adventage) yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Bila suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki keuntungan kompetitif sebagai basis ekspor, maka pertumbuhan daerah tersebut dapat meningkat (Tarigan, 2003 ; Sjafrizal, 2008).

Teori basis ekspor mendefinisikan ekspor tidak hanya mencakup barang/jasa yang dijual ke luar daerah tetapi termasuk juga didalamnya barang/jasa yang dibeli orang dari luar daerah walaupun transaksi tersebut berlangsung di daerah itu. Teori basis membuat asumsi pokok bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen (independen) dalam pengeluaran, sementara semua unsur pengeluaran lain terikat (dependent) terhadap pendapatan. Dengan demikian, secara tidak langsung (diluar pertambahan alamiah) hanya ekspor yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sektor lain terikat terhadap pendapatan daerah. Asumsi kedua ialah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan/intersept (Tarigan, 2003).

18

menjadi produk unggulan dengan daya saing komparatif dan kompetitif merupakan agenda strategis pembangunan daerah. Penentuan sektor unggulan di suatu daerah dilakukan karena berguna untuk menentukan kebijakan prioritas sektor yang dipilih, sehingga investasi yang dilakukan terhadap sektor tersebut memberikan multiplier effect yang besar terhadap daerah tersebut.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Suryahadi dan Hadiwidjaja (2011) melakukan kajian tentang peran sektor pertanian dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian peran sektor pertanian dalam mengurangi kemiskinan sebelum dan sesudah era krisis Asia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor jasa memiliki dampak terbesar dalam mengurangi kemiskinan sebelum dan sesudah krisis di daerah perdesaan dan perkotaan. Sementara peran sektor pertanian tetap penting dalam mengurangi kemiskinan di daerah perdesaan, meskipun setelah krisis peran itu mengalami penurunan.

Penelitian Hadianto (2010) tentang pertumbuhan sektor berbasis kehutanan dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bawah sumber pertumbuhan output selama periode 2005 – 2008 pada sektor kehutanan, industri kayu gergajian, industri kayu lapis dan industri mebel dan kerajinan kayu rotan sebagian besar disebabkan oleh faktor domestic demand. Peningkatan output pada sektor-sektor berbasis kehutanan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan meningkatkan pendapatan rumah tangga terutama golongan pendapatan rendah di perdesaan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi di hutan tanaman industri merupakan rekomendasi kebijakan penelitian ini. Peningkatan investasi di hutan tanaman industri berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Kurniawan (2011) melakukan studi tentang transformasi struktural perekonomian Indonesia dalam kerangka model input-output tahun 1971 – 2008. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian empiris terhadap perubahan struktur perekonomian di Indonesia dalam kerangka model input-output selama kurun waktu 1971 – 2008. Temuan penelitian ini antara lain menjelaskan transformasi struktur perekonomian Indonesia memiliki pola yang berbeda dengan negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Pergeseran struktur GDP negara-negara BRIC diawali pergeseran peran sektor pertanian oleh industri yang selanjutnya diikuti peningkatan peran sektor jasa. Pergeseran struktur yang terjadi di Indonesia diawali pada kondisi dimana sektor jasa telah mendominasi perekonomian, selanjutnya terjadi peningkatan peran sektor industri menggeser sektor pertanian dan akhirnya mendominasi perekonomian. Sementara perkembangan struktur tenaga kerja di Indonesia menunjukkan pola yang tidak biasa dan bertentangan dengan teori perkembangan tenaga kerja. Tinjauan tentang tingkat produktifitas tenaga kerja memberikan justifikasi kesimpulan atas apa yang terjadi bahwa sebenarnya tenaga kerja yang bergeser dari sektor pertanian tidak beralih ke sektor yang produktifitasnya lebih tinggi.

19 Tenggara Timur. Melalui identifikasi sektor dan komoditi strategis yang dilakukan dalam penelitian ini, Propinsi Nusa Tenggara Timur disarankan untuk mengembangkan sub sektor peternakan dan pemotongan hewan khususnya ternak sapi. Berdasarkan simulasi kebijakan yang dilakukan bahwa subsektor peternakan dan pemotongan hewan mampu menghasilkan tambahan output, pendapatan rumah tangga, dan penyerapan tenaga kerja relatif besar dibandingkan dengan subsektor atau komoditi lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkamil (2015) menyebutkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor di Kabupaten Cianjur yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Sektor perikanan memiliki nilai DBL yang lebih besar dari DFL. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan lebih banyak menggunakan output dari sektor lain sebagai input. Sebaliknya, penggunaan output perikanan sebagai input sektor lain masih rendah. Kondisi ini terjadi disebabkan output sektor perikanan berupa ikan segar langsung dijual untuk memenuhi permintaan akhir, sehingga nilai tambah pada output perikanan rendah. Penelitian Dwiastuti et al. (2008) dengan analisis I-O melakukan pemetaan terhadap sektor pertanian dalam perekonomian nasional dengan melihat keterkaitan antar sektor untuk dapat menentukan sektor yang memiliki ketangguhan dalam mempengaruhi sektor lain. Permana dan Asmara (2010) secara spesifik menganalisis peranan infrastruktur melalui analisis keterkaitan dan multiplier dampak investasi infrastruktur terhadap sektor perekonomian lain di Indonesia.

Elfiana (2012) melakukan kajian tentang analisis keterkaitan antar sektor ekonomi di Propinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor ekonomi dalam pembangunan di Propinsi Aceh, menganalisis keterkaitan antar sektor ekonomi, dan menganalisis dampak perubahan permintaan akhir terhadap output, pendapatan dan tenaga kerja serta menganalisis dampak pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor terhadap output, pendapatan dan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan tabel input-output Propinsi Aceh tahun 2006 yang di update ke tahun 2009 dengan menggunakan metode RAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor listrik memiliki nilai keterkaitan ke belakang langsung terbesar. Sektor perdagangan memiliki nilai keterkaitan langsung ke depan.Sedangkan untuk keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan adalah sektor pertambangan gas. Sektor Propinsi Aceh memiliki nilai keterkaitan ke belakang dan kedepan serta derajat penyebarannya kecil.

KERANGKA PEMIKIRAN

20

tenaga kerja ternyata tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan juga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur.

Keterangan:

Ruang Lingkup Penelitian Sumber Analisis

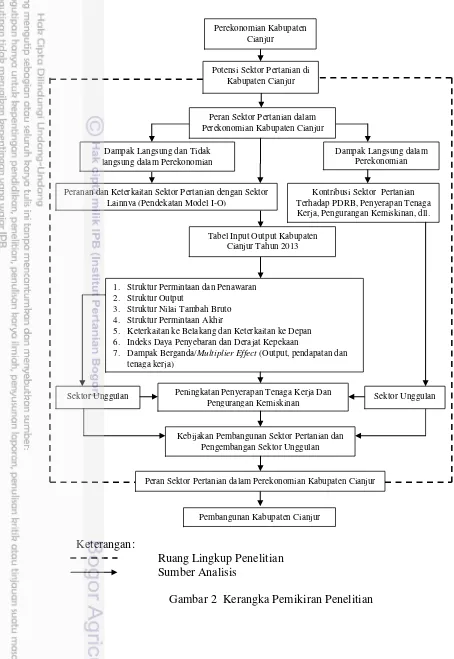

Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Potensi Sektor Pertanian di Kabupaten Cianjur

Dampak Langsung dan Tidak langsung dalam Perekonomian

Dampak Langsung dalam Perekonomian

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB, Penyerapan Tenaga Kerja, Pengurangan Kemiskinan, dll. Peranan dan Keterkaitan Sektor Pertanian dengan Sektor

Lainnya (Pendekatan Model I-O)

1. Struktur Permintaan dan Penawaran

2. Struktur Output

3. Struktur Nilai Tambah Bruto

4. Struktur Permintaan Akhir

5. Keterkaitan ke Belakang dan Keterkaitan ke Depan

6. Indeks Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan

7. Dampak Berganda/Multiplier Effect (Output, pendapatan dan

tenaga kerja)

Sektor Unggulan

Kebijakan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pengembangan Sektor Unggulan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Dan

Pengurangan Kemiskinan Perekonomian Kabupaten

Cianjur

Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Kabupaten Cianjur

Tabel Input Output Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Sektor Unggulan

Pembangunan Kabupaten Cianjur

21 Berdasarkan tujuan penelitian, maka tahapan penelitian ini dimulai dengan menjabarkan secara umum potensi sektor pertanian dalam struktur perekonomian di Kabupaten Cianjur. Penjabaran tersebut akan memberikan gambaran umum potensi dan dampak (langsung dan tidak langsung) sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pendekatan analisis model input output dengan menggunakan data tabel IO Kabupaten Cianjur 2013 akan menganalis peranan dan keterkaitan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Cianjur. Peranan dan keterkaitan sektor pertanian akan ditunjukkan dengan perolehan analisis struktur permintaan dan penawaran, struktur output, nilai tambah bruto, permintaan akhir, keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan, indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan serta dampak pengganda (multiplier effect).

Penelitian ini juga akan memberikan gambaran petunjuk tentang pengembangan sektor unggulan yang dapat dikembangkan didaerah Kabupaten Cianjur sehingga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pengembangan sektor unggulan yang diharapkan dapat memberikan dampak pada perluasan penyerapan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Kedua hal ini menjadi sangat penting karena pada saat ini, Kabupaten Cianjur menghadapi permasalahan pengangguran terbuka yang tinggi dan angka kemiskinan yang juga masih tinggi. Gambaran petunjuk yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan bagi kelompok kepentingan terutama pengambil kebijakan (pemerintah) dalam merumuskan kembali kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Cianjur secara umum dan khususnya dalam peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Cianjur. Secara ringkas kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada gambar 2.

KERANGKA TEORI

Model Input Output

Mempertimbangkan keterkaitan antar sektor perekonomian dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah sudah merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan setiap perkembangan di suatu sektor akan terkait dengan sektor lainnya yang pada akhirnya berpengaruh pada perekonomian secara umum. Dengan demikian kebutuhan akan tersedianya informasi yang terpadu sebagai bahan untuk melihat keterkaitan antar sector ekonomi menjadi sangat penting bagi berbagai pihak terutama pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

22

suatu bangsa atau negara yang kompleks. Lebih lanjut Leontief juga memberikan perhatian pada konteks hubungan antar sektor dalam suatu wilayah dengan mendasarkannya analisisnya pada keseimbangan.

Berikut ini merupakan konsep dasar model I-O: (1) struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor (industri) yang saling terkait melalui transaksi jual beli, (2) output suatu sektor dijual kepada sektor lainnya untuk memenuhi permintaan akhir rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal dan ekspor, (3) input suatu sektor dibeli dari sektor-sektor lainnya, dan rumah tangga dalam bentuk jasa dan tenaga kerja, pemerintah dalam bentuk pajak tidak langsung, penyusutan, surplus usaha, dan impor, (4) hubungan input-output bersifat linear, (5) dalam suatu kurun waktu analisis, biasanya satu tahun, total input sama dengan total output, dan (6) suatu sektor terdiri dari satu atau beberapa perusahaan. Suatu sektor hanya menghasilkan suatu output dan output tersebut dihasilkan oleh suatu teknologi (Daryanto dan Hafizrianda, 2013 ; Nazara, 2005).

Dalam menyusun suatu Model I-O didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu (1) asumsi homogenitas, artinya suatu komoditas hanya dihasilkan secara tunggal oleh suatu sektor dengan susunan yang tunggal dan tidak ada substitusi output diantara berbagai sektor, (2) asumsi linieritas/proporsionalitas, yakni prinsip dimana fungsi produksi bersifat linear dan homogen. Dalam hal ini, perubahan suatu tingkat output selalu didahului oleh perubahan pemakaian input yang proporsional, (3) asumsi aditivitas yakni suatu prinsip dimana efek total dari pelaksanaan produksi diberbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah. Hal ini berarti bahwa semua pengaruh di luar sistem input output diabaikan (Daryanto dan Hafizrianda, 2013 ; Bappeda Kabupaten Cianjur, 2014).

Model input output memiliki keterbatasan, yakni karena koefisien input ataupun koefisien teknis diasumsikan konstan selama periode analisis atau proyeksi sehingga teknologi yang digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam produksi dianggap konstan. Dengan asumsi demikian maka perubahan kuantitas dan harga input akan selalu sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output. Dengan asumsi tersebut, pengaruh teknologi tidak memiliki pengaruh (Daryanto dan Hafizrianda, 2013).

Model I-O mengklasifikasikan pengaruh interaksi ekonomi menjadi 3 (tiga) jenis yakni, pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan pengaruh total (total effect). Pengaruh langsung merupakan pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh suatu sektor yang outputnya digunakan sebagai input dari produksi sektor yang bersangkutan. Pengaruh tidak langsung merupakan pengaruh tidak langsung yang dirasakan oleh suatu sektor yang outputnya tidak digunakan sebagai input dari sektor yang bersangkutan. Pengaruh total merupakan pengaruh secara keseluruhan dalam perekonomian dimana sektor yang bersangkutan berada atau dapat disebut penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung (Daryanto dan Hafizrianda, 2013).

Tabel Input Output