KONSERVASI HUTAN GUNUNG MUTIS OLEH MASYARAKAT

MOLLO, NUSA TENGGARA TIMUR

DEWI JULLY ANNA

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Konservasi Hutan Gunung Mutis oleh Masyarakat Mollo, Nusa Tenggara Timur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2015

Dewi Jully Anna

ABSTRAK

DEWI JULLY ANNA. Konservasi Hutan Gunung Mutis oleh Mayarakat Mollo, Nusa Tenggara Timur. Dibimbing oleh ARZYANA SUNKAR dan SITI AMANAH.

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan akan menciptakan pola adaptasi lokal dalam mengelola hutan, sebagaimana banyak dijumpai pada suku-suku di Indonesia termasuk masyarakat Mollo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Mollo menggantungkan hidupnya pada hutan Gunung Mutis yang merupakan hutan homogen Ampupu (Eucalyptus urophylla) terbesar di Indonesia yang sebagian wilayahnya berstatus sebagai kawasan cagar alam. Sebagai kawasan hutan negara yang paling ketat pengelolaannya, cagar alam hanya diperuntukkan untuk penelitian, pendidikan, penyerapan karbon dan pemanfaatan plasma nutfah dalam rangka perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati. Sedangkan sebagian aktifitas pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat Mollo dilakukan dalam hutan ini. Penelitian ini mengkaji sistem pengelolaan hutan Gunung Mutis oleh masyarakat Mollo dan upaya konservasinya. Data diperoleh dari studi literatur, wawancara dengan amaf sebagai informan kunci dan observasi lapang serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendangan, nilai lokal, aturan adat serta aktivitas masyarakat didalam hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan oleh masyarakat Mollo di dalam kawasan cagar alam, namun pemanfaatannya berlandaskan prinsip-prinsip konservasi: (1) Masyarakat Mollo menata wilayahnya sesuai fungsinya terutama untuk perlindungan sumberdaya air; (2) pengambilan madu di lakukan secara tradisional dan hanya di musim tertentu; dan (3) pengambilan ranting kayu Ampupu sebagai kayu bakar dapat membantu pertumbuhan anakan karena sifatnya yang intoleran.

Kata kunci: hutan Gunung Mutis, masyarakat Mollo, NTT, pengelolaan cagar alam.

ABSTRACT

DEWI JULLY ANNA. Mount Mutis Forest Conservation by Mollo Community East Nusa Tenggara. Guided by ARZYANA SUNKAR and SITI AMANAH.

Community dependence on the forest would create a local adaptation pattern in managing their forest, as seen in many tribes in Indonesia including the Mollo community of East Nusa Tenggara. Mollo people depended on Gunung Mutis Forest for their survival, yet, some of Gunung Mutis area formed a part of a strict nature reserve. Gunung Mutis is home to the largest to the Ampupu (Eucalyptus urophylla) of homogen forest in Indonesia. As the state forest area with the most strict rules applied to its management, a Strict Nature Reserve is only intended to be used for research, education, carbon absorption and germ plasm preservation purposes. Based on regulation, no resource extraction activities should occurred in the reserve. The research examined the Mollo local knowledge and situated it within the wider context of forest conservation in the Gunung Mutis forest. Data were collected from a literature study, interviews with amaf as key informants, and field observation, and data were analyzed qualitatively based on the views, local values, customary rules and activities of the community in the forest. Results indicated that most of the activities conducted within the Strict Nature Reserve were based on conservation principles: (1) the Mollo people designated their areas according to functions especially for water protection purposes; (2) honey harvesting is done traditionally during the drier periods of the year (3) harvesting of Ampupu as firewood actually helps the grown of Ampupu seedlings as the are intolerant.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

KONSERVASI HUTAN GUNUNG MUTIS OLEH MASYARAKAT

MOLLO, NUSA TENGGARA TIMUR

DEWI JULLY ANNA

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Konservasi Hutan Gunung Mutis oleh Masyarakat Mollo, Nusa Tenggara Timur

Nama : Dewi Jully Anna NIM : E34100133

Disetujui oleh

Dr Ir Arzyana Sunkar, MSc Pembimbing I

Dr Ir Siti Amanah, MSc Pembimbing II

Diketahui oleh

Prof Dr Ir Sambas Basuni, MS Ketua Departemen

**/&%'/ $"'&+'/ *("/)*"/*('/$/',&(/$$/*'/ "&/ *&/

/

&/&/ *#&/ / "//

"/**'/

'(**/$/

(*/$/

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Febuari 2014 ini ialah Konservasi Hutan Gunung Mutis oleh Masyarakat Mollo di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Ir Arzyana Sunkar, MSc dan Dr Ir Siti Amanah, MSc selaku pembimbing, yang telah banyak memberikan dorongan semangat, saran, nasihat dan bimbingan selama penelitian dan penulisan karya ilmiah ini. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada BKSDA NTT atas bantuan yang diberikan. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada Meilati Ligar, Shut, Bapak Gabriel Nino, Bapak Totok yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data. Terima kasih kepada Bapak Mateos Anin sekeluarga yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama penelitian. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ayah (Sujarwadi), Ibu (Sri Sayekti), adik-adik tersayang (Anggara dan Ayu), serta seluruh keluarga atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Rhamdoni, Shut, Ahda Agung, Shut, Lyan Lavista, Winahyu A W, Shut, teman-teman

Nepenthes rafflesiana KSHE 47, Rahmalia Susanti STp dan staf pengajar DKSHE, serta pihak-pihak lain yang telah membantu dan memberikan dukungan dan masukan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, April 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Lokasi dan Waktu Penelitian 2

Alat dan Instrumen 3

Prosedur Pengambilan Data dan Analisis Data 3

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

Pengelolaan Kawasan Hutan oleh BKSDA 5

Pengelolaan Hutan Gunung Mutis oleh Masyarakat Mollo dan Nilai

Konservasinya 6

Gagasan Konsep Pengelolaan 16

SIMPULAN DAN SARAN 18

Simpulan 18

Saran 18

DAFTAR TABEL

1 Parameter data konservasi hutan oleh masyarakat Mollo 4 2 Bentuk pemanfaatan sumberdaya kayu dan bukan kayu

oleh masyarakat Mollo

11

DAFTAR GAMBAR

1 Peta lokasi penelitian 3

2 Sketsa zona lahan hutan Gunung Mutis oleh masyarakat Mollo 7

3 Hutan larangan 7

4 Faut kanaf Oe kanaf 8

5 Padang penggembalaan 9

6 Rumah adat Mollo (lopo) 9

7 Ladang masyarakat 9

8 Ternak lepas 12

9 O’af 12

10 Pengumpulan kayu bakar 14

11 Pengambilan kayu bakar 14

12 Tradisi tenun 15

13 Benang tenun dengan pewarna alami 15

14 Jamur ampupu muda 16

15 Jamur ampupu tua 16

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konservasi merupakan sebuah ilmu dan alat dalam pengelolaan biosfer secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi kini dan generasi mendatang (Kumar 1999, Melchias 2001, Alikodra 2012). Kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan konservasi merupakan salah satu tujuan pembentukan kawasan konservasi.

Hutan merupakan media penghubung timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam seperti proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan. Hutan memiliki peranan penting bagi manusia seperti terlihat dari berbagai suku adat di Indonesia (Uluk et al. 2001) yang menjadikan hutan sebagai dasar penerapan filosofi pemanfaatan sumberdaya alam. Kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan melahirkan pola-pola pengelolaan hutan. Sebagai contoh, adanya hutan larangan pada masyarakat Iban di Kalimantan Barat (Purba 2001), masyarakat Baduy (Iskandar 2009), masyarakat Toro di Sulawesi Tengah (Nainggolan 2007), di Jawa Barat masyarakat Kasepuhan di Gunung Halimun (Adimihardja 2007).

Sama seperti masyarakat adat lainnya, masyarakat Mollo yang merupakan masyarakat adat di wilayah Mollo Provinsi Nusa Tenggara Timur, memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan buday (WWF 2010). Kegiatan masyarakat Mollo yang dilakukan di dalam hutan Gunung Mutis merupakan tradisi yang sudah dijalankan turun temurun. Hal yang menarik adalah bahwa sebagian dari hutan tempat masyarakat Mollo memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah kawasan hutan negara yaitu Cagar Alam Gunung Mutis (CAGM).

Cagar Alam Gunung Mutis ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2007 dengan fungsi sebagai tempat pengawetan keanekaragaman dan ekosistemnya, serta sebagai sistem penyangga kehidupan. Terkait dengan fungsi tersebut, maka terdapat pembatasan aktivitas manusia didalam kawasan cagar alam, atau dengan kata lain, secara legal formal pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan CAGM tidak diperbolehkan. Namun pada kenyataannya, masyarakat Mollo masih menggantungkan sebagian pemenuhan kebutuhan hidupnya pada CAGM .

Perumusan Masalah

2

sebagai kawasan suaka alam didasari pada keberadaan hutan Ampupu (Eucalyptus urophylla) yang mengindikasikan keunikan pulau Timor karena merupakan hutan homogen Ampupu terluas di Indonesia (Petocz 1989 dalam Monk et al. 2000). Keberadaan CA memberi perlindungan dan pelestarian bagi ampupu dan ekosistemnya agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Sebagian dari kawasan hutan yang menjadi tempat masyarakat Mollo menggantungkan hidupnya berada didalam kawasan CAGM. Berdasarkan aturan formal, hutan CAGM adalah kawasan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, sedangkan bagi masyarakat, CAGM adalah hutan yang menunjang kebutuhan hidup dan budaya mereka. Hal ini mengisyaratkan adanya pemanfaatan fungsi CAGM yang tidak sesuai dengan status kawasannya sebagai cagar alam. Namun demikian, pandangan masyarakat yang mengibaratkan hutan Gunung Mutis sebagai mama (ibu), serta keyakinan mereka bahwa batu, pohon, tanah, dan air adalah cerminan organ tubuh mereka yang berarti CAGM memberikan kehidupan untuk mereka, mengindikasikan bahwa masyarakat Mollo akan menjaga dan memanfaatkan hutan Gunung Mutis secara lestari. Oleh karenanya, pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat Mollo ?

2. Apakah pengelolaan hutan oleh masyarakat Mollo mampu mempertahankan fungsi dan peran Cagar Alam Gunung Mutis ?

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk merumuskan nilai-nilai konservasi hutan Gunung Mutis oleh masyarakat Mollo, yang dapat dibagi menjadi dua tujuan yang lebih khusus yaitu:

1. Mengenali bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Mollo berdasarkan prinsip-prinsip tradisional/adat.

2. Menguraikan nilai-nilai pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat adat Mollo.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan hutan konservasi oleh masyarakat adat serta peranan hutan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

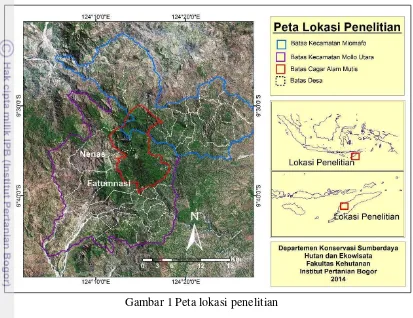

3 Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 1). Pemilihan 2 lokasi ini didasarkan pada letak desa dimana dari 14 desa yang berbatasan dengan CAGM, Desa Fatumnasi dan Desa Nenas berbatasan langsung dengan hutan ampupu di Gunung Mutis. Hutan ampupu merupakan kawasan larangan bagai masyarakat Mollo.

Gambar 1 Peta lokasi penelitian

Alat dan Instrumen

Alat bantu yang digunakan dalam penelitian meliputi: alat tulis, kamera digital dan perekam suara. Panduan wawancara digunakan sebagai instrumen pengambilan data primer di lokasi penelitian. Panduan tersebut terdiri atas poin-poin pertanyaan mengenai (1) hukum adat dan sejarah, (2) interaksi masyarakat terhadap hutan Gunung Mutis, dan (3) pengelolaan hutan oleh masyarakat Mollo.

Prosedur Pengambilan Data dan Analisis Data

4

Tabel 1 Parameter data konservasi hutan oleh masyarakat Mollo

Parameter Data Metode Sumber data

Hukum adat Peraturan adat yang terkait dengan

Wawancara Amaf Mollo

Interaksi

Pengelolaan Peraturan dan kebijakan terkait

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam ( in-depth interview) sebagai proses pengelolaan keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung dengan menggunakan panduan wawancara. Sedangkan dalam pengumpulan data ditentukan informan kunci yaitu

5 Selain wawancara dilakukan juga observasi lapang yang berfungsi untuk megetahui hal-hal terkait budaya dan aktivitas masyarakat Mollo. Observasi dilakukan dengan mengamati (1) kegiatan keseharian,(2) pemanfaatan yang dilakukan didalam hutan, (3) kondisi rumah tangga yang meliputi : tempat tinggal, jumlah anak dan tanggungan, dan penghasilan. Observasi lapang mampu memberikan informasi tentang bentuk pemanfaatan masyarakat dan dampak pemanfaatan yang dilakukan masyarakat. Hasil observasi diolah dan dijadikan indikator keadaan kawasan yang lestari.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana data ditelusuri seluas-luasnya dan sedalam mungkin sesuai variasi yang ada agar data dapat dideskripsikan secara utuh (Bungin 2003). Poin analisis yang dilakukan di antaranya adalah :

1. Sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat Mollo berdasarkan prinsip-prinsip tradisional dilihat dari pandangan dan nilai-nilai lokal, aturan adat, serta aktivitas masyarakat di dalam hutan Mutis.

2. Upaya konservasi terhadap hutan dilihat dari sistem pengelolaan hutan masyarakat Mollo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Pemerintah (BKSDA)

Sesuai PP 28 tahun 2011, pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bertujuan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mengurang laju kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian (PP Nomor 28. Pasal 1 tahun 2011). Hal ini menunjukakan bahwa pengelolaan hutan merupakan kegiatan pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan.

6

tegakan homogen Ampupu (Eucalyptus urophylla). Penetapan status cagar alam merupakan bentuk upaya konservasi dari pemerintah untuk mempertahankan keanekaragaman didalam hutan Gunung Mutis terutama keberadaan tumbuhan

Eucalyptus urophylla (ampupu).

Pengelolaan Hutan Gunung Mutis oleh Masyarakat Mollo dan Nilai Konservasinya

Penataan hutan Gunung Mutis

Suatu pandangan, sejarah, mitos ataupun filosofi masyarakat tentang hutan mampu mendorong masyarakat untuk melindungi, menjaga dan melestarikan hutan. Pandangan masyarakat adat terhadap hutan pada umumnya berlandaskan kepercayaan bahwa sumberdaya alam, termasuk hutan sangat penting bagi eksistensi manusia. Sehingga ketergantungan terhadap alam menciptakan rasa kebutuhan untuk melestarikan alam.

“MUTIS” berarti sumber air dimana memiliki fungsi memancarkan air untuk melayani banyak orang. Terdapat empat mata air yang mengairi Pulau Timor yang berasal dari Gunung Mutis dan bermuara di daratan Timor, yaitu : (1) Noel pune yang mengalir ke Noemila lalu ke laut Bena, (2) dari Oel Neanin, ke Noel Besi, lalu ke Benanain hingga Betun Beskama, (3) mata air Aplal mengalir ke Oekisi (Timor Leste), dan Noelbisasi/Noel Lelo melewati Oe’polli hingga laut yang berbatasan dengan Alor. Gunung Mutis bagi masyarakat Mollo diibaratkan sebagai Mama (Ibu). Fungsi Gunung Mutis yang mampu mengairi pulau Timor untuk kesuburan tanah dan kesejahteraan makhluk hidup, diibaratkan seperti sikap seorang ibu terhadap anak-anaknya. Selain itu, masyarakat Mollo juga menggambarkan hutan Gunung Mutis sebagai tanah yang melambangkan daging mereka, air sebagai darah, batu sebagai tulang, dan pohon sebagai rambut mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hutan merupakan bagian dari diri manusia sehingga perlu dijaga. Pandangan dan kepercayaan masyarakat Mollo menjadikan hutan Gunung Mutis sebagai tempat sakral dan sangat dilindungi, namun juga merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

7

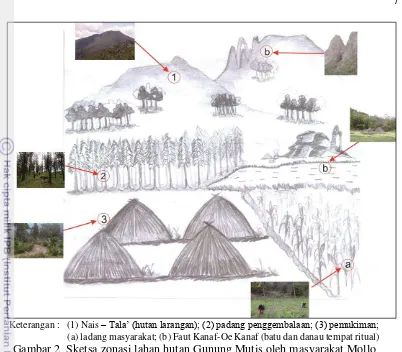

Keterangan : (1) Nais –Tala’ (hutan larangan); (2) padang penggembalaan; (3) pemukiman; (a) ladang masyarakat; (b) Faut Kanaf-Oe Kanaf (batu dan danau tempat ritual) Gambar 2 Sketsa zonasi lahan hutan Gunung Mutis oleh masyarakat Mollo

Nais –Tala’ (hutan larangan) (Gambar 3) adalah kawasan dengan ekosistem hutan alam yang masih alami yang dianggap keramat bagi masyarakat Mollo. Kawasan hutan larangan meliputi kawasan hutan ampupu hingga puncak Gunung Mutis. Seluruh bagian hutan larangan masuk didalam kawasan CAGM.

Gambar 3 Hutan larangan

8

dimiliki oleh masyarakat Mollo sebagian terletak di dalam dan diperbatasan kawasan hutan larangan.

(a) (b)

(c)

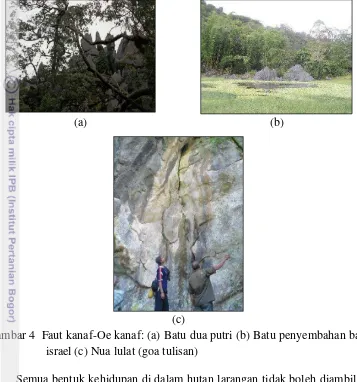

Gambar 4 Faut kanaf-Oe kanaf: (a) Batu dua putri (b) Batu penyembahan batu israel (c) Nua lulat (goa tulisan)

9 Selain sanksi yang diterapkan dalam aturan adat, adapula perintah adat untuk melakukan penanaman pohon di sekitar sumber-sumber mata air dengan menanam pohon-pohon pelindung seperti beringin (Ficus sp.), bambu (Bambossa sp) dan asam (Tamarindus indicus). Penanaman pohon juga dilakukan di sekitar mata air, di tepian sungai, di tanah rawan longsor dan di tempat-tempat batu berhala. Hal ini sudah dilakukan selama beberapa generasi demi terjaganya sumber air dan aliran air yang dimiliki.

Padang penggembalaan (Gambar 5) berada di luar Nais–Tala’ dimana lahan tersebut berupa hutan tanaman. Sebagian dari kawasan ini masuk kedalam kawasan CA. Pada lahan ini berdasarkan peraturan adat, masyarakat dapat memanfaatkan kayu bakar, madu, tali hutan, dan lain-lain tanpa merusak alam. Padang penggembalaan sebelumnya merupakan lahan terbuka yang diijinkan oleh pemerintah untuk ditanami tanaman kehutanan seperti kemiri dan cemara pada dilahan ini juga terdapat tanaman hias seperti anggrek, kaktus dan lainnya.

Gambar 5 Padang penggembalaan

Kawasan permukiman masyarakat Mollo berada di luar kawasan padang penggembalaan yang merupakan kawasan kampung dan ladang masyarakat Mollo. Kawasan kampung memiliki rumah-rumah adat masyarakat Mollo yang diberi nama Lopo (Gambar 6) serta pekarangan rumah yang ditanami dengan berbagai tanaman hias yang didapat dari hutan. Selain itu kawasan ladang (Gambar 7) yang berada di sekitar rumah mereka juga ditanami dengan tanaman-tanaman musiman.

Adanya pengaturan tata ruang berdasarkan peraturan adat, memiliki fungsi sosial, ekonomi dan religi melalui pelestarian hutan dengan cara konservasi alami dalam bentuk larangan, pembatasan warga dalam memasuki kawasan dan

Gambar 6 Rumah adat Mollo (Lopo)

10

mengeksploitasi lahan sekitarnya. Pengamanan kawasan hutan larangan yang dilakukan oleh masyarakat Mollo merupakan upaya pelestarian dalam bentuk perlindungan sumberdaya alam terutama air.

Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat Mollo

Hutan merupakan tempat bergantungnya hidup masyarakat Mollo, sehingga interaksi masyarakat dengan CAGM cukup tinggi. Sebagian kawasan CAGM digunakan masyarakat sebagai padang penggembalaan. Selain itu, sumberdaya alam dalam kawasan CAGM dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan akan kayu bakar, hasil hutan bukan kayu terutama madu hutan, zat pewarna tenun, jamur Ampupu serta dihunakan sebagai tempat ritual.

Kawasan budaya

Mayoritas masyarakat Mollo sudah beralih kepercayaan yang dari animisme dinamisme, menjadi pemeluk Agama Kristen. Upacara atau kegiatan keagamaan seringkali dilakukan didalam hutan seperti berdoa bersama. Walaupun masyarakat Mollo sudah beralih kepercayaan, namun upacara adat masih dilakukan seperti pada upacara (pemanenan madu), penyambutan tamu, upacara pengikraran janji. Upacara pemanenan madu dilakukan di masing-masing Faut kanaf-Oe kanaf dari setiap Famnya. Setiap Fam (marga atau suku) memiliki Faut kanaf-Oe kanaf (batu nama, air nama) di dalam hutan yang diyakini memiliki kekuatan gaib yang dapat membawa rejeki atau dapat menimbulkan malapetaka bagi manusia.

Konservasi alam dengan mengkramatkan suatu tempat atau situs juga banyak ditemukan di suku budaya lainnya Indonesia. Program konservasi keanekaragaman hayati di dalam suatu kawasan tidak cukup hanya dengan upacara mengusahakan konservasi jenis-jenis dan habitat yang telah ada, namun strategi terbaik adalah mengkombinasikannya dengan konservasi keanekaragaman budaya (cultural diversity) (Purwanto 2009). Menurut Lubis (2009), perhatian komunitas tradisional terhadap lingkungan terbentuk dari pembatasan akses terhadap situs-situs keramat sehingga tercipta pemeliharaan yang baik terhadap kawasan serta kekayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa situs keramat alami memiliki peran penting dalam menjamin kelestarian konservasi keanekaragaman hayati maupun budaya.

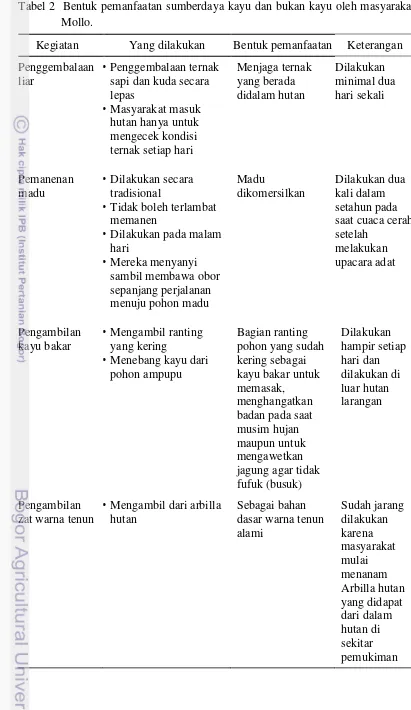

Kawasan pemanfaatan untuk memenuhi sosial ekonomi

Masyarakat adat Suku Mollo di sekitar Gunung Mutis meyakini bahwa tanpa adanya kawasan hutan Mutis sama artinya dengan tidak ada kehidupan. Mereka meyakini bahwa kawasan Mutis merupakan sumber kehidupan mereka dimana masyarakat memperoleh air, madu, bahan pangan, kayu bangunan, bahan bakar, tempat pengembalaan ternak (Tabel 2).

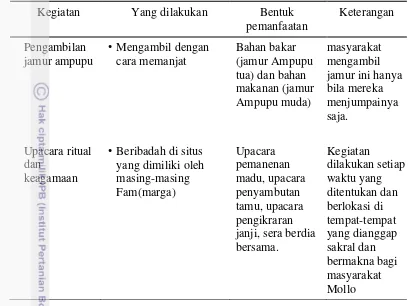

11 Tabel 2 Bentuk pemanfaatan sumberdaya kayu dan bukan kayu oleh masyarakat

Mollo.

12

Tabel 2 Bentuk pemanfaatan sumberdaya kayu dan bukan kayu oleh masyarakat Mollo (lanjutan)

Kegiatan Yang dilakukan Bentuk

pemanfaatan

Kepemilikan hewan ternak bagi masyarakat Mollo merupakan nilai penting karena jumlah ternak yang dimiliki menunjukkan derajat seseorang di dalam suku mereka. Banyaknya jumlah kepemilikan hewan yang dimiliki dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, menjadikan ternak lepas (Gambar 8) sebagai tradisi mereka. Jenis hewan yang diternakkan adalah sapi Bali dan kuda. Sapi baru diperkenalkan di Timor pada tahun 1912 (Ormeling dalam Monk et al. 2000).

Gambar 8 Ternak lepas Gambar 9 O’af

13 masyarakat Mollo bila hewan ternak memasuki kawasan hutan larangan, hewan tersebut sudah diluar kontrol mereka. Terdapat kekhawatiran pada pengelola kawasan (BKSDA) bahwa ternak di dalam kawasan akan memakan anakan-anakan Ampupu. Namun dilihat dari sifat sapi Bali memilih tidak memakan daun ampupu (Blake 1978 diacu dalam Monk et al. 2000) karena sapi Bali akan menghindari daun-daun yang beraroma. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinannya sangat kecil bila sapi masyarakat menjadi penyebab tidak adanya anakan didalam hutan.

Menurut WWF (2010) keberadaan ternak lepas dalam populasi yang besar dan terus menerus di kawasan hutan dapat membuat tanah di lantai hutan menjadi padat sehingga sangat menyulitkan bagi benih yang jatuh dari pohon induk untuk bisa tumbuh dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi tumbuh dan terhambatnya anakan baru yang akan tumbuh terutama jenis ampupu, meskipun dirasa masyarakat sudah cukup konservasi dengan membuat O’af (pagar batas untuk jelajah ternak) (Gambar 9). Pemadatan tanah hutan yang terjadi dapat merubah struktur dan tekstur tanah serta memperkecil pori tanah sehingga bisa terjadi pengurangan laju infiltrasi dan peningkatan laju aliran permukaan yang mengakibatkan terbawanya humus dan unsur hara tanah hutan sehingga tanah hutan menjadi tidak subur. Axford et al. (2013) menyatakan bahwa Equus caballus atau kuda liar dapat berpengaruh pada kerusakan ekosistem karena menyebabkan terjadinya pembukaan permukaan tanah, erosi dan sedimentasi, dan pengeringan dan pemadatan tanah. Hal tersebut berpengaruh pada perubahan lingkungan hidup ampupu berkaitan dengan tanah. Selain kerusakan terhadap tanah pengaruh kuda liar terhadap ekosistem adalah menghilangkan tanaman asli karena proses perenggutan rumput sehingga semai tidak dapat tumbuh karena sudah terenggut terlebih dahulu sebelum bisa tumbuh.

Jika dibandingkan dengan sistem ternak yang dikandangkan, sistem ternak lepas tidak memungkinkan bagi pemilik untuk melakukan pemantauan terhadap ternak maupun tempat mencari makan.Sistem pengelolaan ternak lepas disebabkan oleh faktor keterbatasan ruang untuk mengandangkan di sekitar rumah serta keterbatasan kemampuan penggembala dalam memberi pakan untuk ternak jika seluruh ternak yang dimiliki harus dikandangkan.

Pemanenan madu

Madu mutis merupakan ciri khas daerah Timor. Madu yang dihasilkan oleh lebah jenis Apis ini di panen oleh masyarakat dari hutan. Madu Mutis merupakan hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai komersil. Ampupu biasa dijadikan sebagai pohon induk penghasil madu. Madu Mutis merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat Desa Fatumnasi (Nomeni dan Hakim, 2012). Berdasarkan data WWF (2010) hasil madu alam Mutis rata-rata 6200 lt/tahun, hasil ini mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat (Nomeni dan Hakim, 2012).

14

Cara pemanenan madu hutan yang dilakukan oleh masyarakat Mollo dengan didasari pada mitos-mitos adat dan menangkap tanda-tanda alam. Pemanenan madu hutan merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Mollo, Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak sembarangan dalam memanen madu.

Pengambilan kayu bakar

Hutan Mutis didominasi oleh Eucalyptus yang merupakan unsur utama hutan pegunungan primer dataran rendah di timor (Ormeling dalam Monk et al.

2000). Hutan Eucalyptus merupakan jenis hutan yang tahan api dikarenakan sifat kayu eucalyptus itu sendiri. Masyarakat Mollo mengumpulkan (Gambar 10) dan mengambil kayu (Gambar 11) Ampupu sebagai kayu bakar atau kayu api dikarenakan kayu Ampupu sangat baik diproduksi sebagai arang (Orwa et al. 2009). Pemanfaatan Ampupu pada bagian ranting pohon yang sudah kering sebagai kayu bakar untuk memasak, menghangatkan badan pada saat musim hujan maupun untuk mengawetkan jagung agar tidak fufuk (busuk). Selain ampupu masyarakat juga memanfaatkan jenis kayu lainnya seperti kasuari (Casuarina equisetifolia) dan natbone (Pittospermum timorensis). Kayu bakar sebagian diambil dari dalam hutan di hutan larangan dan lebih sering di padang penggembalaan serta sebagian diambil dari kebun atau belukar.

Gambar 10 Pengumpulan kayu bakar Gambar 11 Pengambilan kayu bakar

Ampupu yang memiliki sifat intoleran atau tidak bisa tumbuh di bawah naungan (Orwa et al. 2009) membuat anakan ampupu di hutan Gunung Mutis lebih sering ditemukannya disekitar luar kawasan hutan dibandingkan dengan didalam kawasan hutan ampupu sendiri. Melihat aktifitas masyarakat yang mengambil kayu ampupu yang sudah tua serta pengambilan ranting-ranting yang kering seharusnya mampu membantu ampupu untuk mendapatkan lahan dan cahaya matahari untuk melakukan regenerasi didalam hutan. Namun demikian kondisi dilapang yang tidak ditemukannya anakan Ampupu diduga adanya faktor lain yang mempengaruhi, seperti keberadaan ternak lepas.

Pengambilan zat warna tenun

15 pewarna merah; Arbilla hutan untuk pewarna hijau dan kunyit untuk warna kuning. Khusus untuk jenis Arbilla hutan diambil dari dalam hutan, ada pula yang mengambil tanaman arbilla dari hutan untuk ditanam di pekarangan rumah.

Sebagian masyarakat sekarang ini lebih memilik mengambil Arbilla hutan dari hutan untuk ditanam di pekarangan rumah atau kebun mereka. Hal ini dikarenakan, bagi masyarakat akan lebih memudahkan untuk menganbil dan tidak ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan Arbilla dari dalam hutan. Selain memudahkan saat dibutuhkan, keperluan membuat kain tenun dengan warna alami tidak terlalu dibutuhkan banyak karena perempuan Mollo mulai memilih membeli benang dari toko.

Pada dasarnya kebutuhan kain tenun bagi masyarakat Mollo untuk digunakan sebagai pakaian adat, mas kawin, atau dijual. Kain tenun dengan warna alami memiliki nilai jual yang lebih mahal daripada kain tenun dari benang pabrik. Sehingga untuk menggunakan zat pewarna alami hanya akan diperlukan di saat-saat tertentu seperti kebutuhan untuk mas kawin atau permintaan konsumen yang ingin membeli kain tenun dengan pewarnaan alami.

Gambar 12 Tenun Gambar 13 Benang tenun dengan pewarna alami

Pengambilan jamur Ampupu

16

Gambar 14 Jamur ampupu muda Gambar 15 Jamur ampupu tua Bentuk pemanfaatan yang dilakukan di dalam hutan juga memiliki pengaruh terhadap kawasan CAGM karena sebagian hutannya merupakan kawasan CAGM. Melihat dari aktivitas masyarakat yang sudah disebutkan, aktivitas ternak lepas juga memiliki pengaruh besar terhadap fungsi terbentuknya cagar alam dikarenakan kurang pengawasan pada ternak. Kegiatan ini dinilai kurang konservasi bagi tanah di dalam hutan. Namun demikian, masyarakat juga melakukan pemanfaatan secara konservasi yaitu pemanenan madu yang ramag terhadap ekosistem serta pengambilan kayu bakar. Kegiatan pengambilan kayu bakar dapat dinilai konservasi dengan membantu memberi ruang bagi Ampupu untuk melakukan regenerasi, bila melihat cara masyarakat mengambil kayunya di hutan.

Sedangkan untuk aktivitas mengambil zat pewarna tenun yang mulai menurun karena tersedianya benang buatan industri dan lebih memudahkan bagi masyarakat Mollo untuk memperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya dari hutan dapat di turunkan bila tersedianya akses yang mampu menggantikan sumberdaya dalam memenuhi kebutuhan dan lebih memudahkan bagi masyarakat Mollo. Pernyataan tersebut dapat diterapkan pada pemanfaatan yang lain sehingga ketergantungan masyarakat terhadap ampupu dapat di minimalisir sehingga keberadaan dan berkembang ampupu dapat terjadi secara alami dan lestari.

Gagasan Konsep Pengelolaan

17 temurun hidup di dalam hutan (Soedjito 2009). Suatu kawasan konservasi dengan keberadaan masyarakat tradisionalnya di dalam kawasan merupakan upaya memelihara suatu media hubungan tradisional manusia dengan alam (Watson et al.

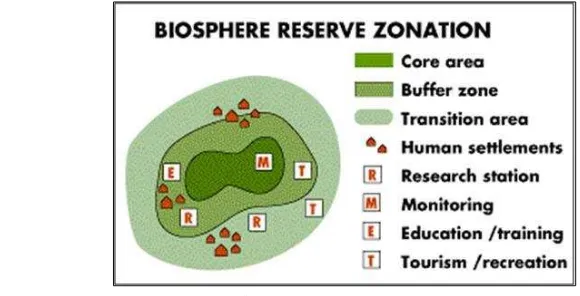

2003). Melihat hubungan antara masyarakat Mollo dengan hutan serta bentuk penataan lahanya, kawasan hutan Gunung Mutis secara keseluruhan dapat dikelola dengan pendekatan cagar biosfer.

Gambar 16 Ilustrasi Zonasi Cagar Biosfer (Sumber : Man and Biosphere (MAB) Indonesia 2011)

Pada bentuk pengelolaan masyarakat Mollo dengan adanya hutan larangan memiliki kesesuaian fungsi dari zona inti pada cagar biosfer, begitu juga dengan padang penggembalaan dimana bagi masyarakat fungsi dari lahan ini sama dengan zona penyangga pada cagar biosfer terlepas dari kegiatan ternak lepas. Cagar biosfer memang dirancang khusus dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam mengelola kawasan. Keunikan dari cagar biosfer adalah bahwa kawasan ini secara internasional diakui sebagai kawasan konservasi yang dapat mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam (UNESCO 2003).

Masyarakat Mollo melakukan pembagian kawasan sebagai bentuk pengelolaan dari segi perlindungan kawasan dan sumberdaya alam terutama air dengan didasari pada aturan adat. Adanya pandangan dan nilai-nilai lokal tentang hutan serta adanya atutan-aturan dan berlakunya sanksi bagi pelanggar aturan mampu melindungi hutan secara keseluruhan. Menurut Chang 2009, kadang-kadang budaya dapat memainkan peran penting dalam manajemen hutan dengan cara yang positif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

18

padang penggembalaan dan pemukiman sebagai kawasan pemanfaatan. Kepercayaan, persepsi dan aturan adat menjadi dasar mereka dalam menjalankan sistem pengelolaan. Masyarakat Mollo terikat oleh aturan adat dimana melindungi hutan mutis dan melestarikan adalah tugas mereka.

2. Nilai konservasi terdiri dari tiga pilar, yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Pengelolaan hutan oleh masyarakat Mollo yang memiliki nilai konservasi sebagai berikit:

a. membagi lahan sesuai fungsinya berdasarkan aturan adat masyarakat Mollo dapat diindikasikan memiliki nilai konservasi dari segi perlindungan terhadap keseluruhan kawasan dan sumberdaya alam berupa air.

b. kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam seperti pemanena madu secara tradisional yang dilakukan hanya pada musim tertentu dinilai konservasi karena kegiatan dilakukan dengan tidak merusak alam.

c. Kegiatan pengambilan kayu bakar, dengan melihat sifat tumbuhan ampupu yang intoleran secara teori kegiatan masyarakat bernilai konservasi dengan membantu proses regenerasi ampupu.

Namun demikian, penggembalaan liar sampai sekarang masih belum dapat dinilai konservasi meskipun bagi masyarakat Mollo kegiatan ini sudah menjadi tradisi mereka.

Saran

1. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap status cagar alam di hutan Gunung Mutis. oleh pemerintah yang tidak hanya melihat dari kepentingan ekologinya namun juga dapat dilihat dari segi peranan hutan itu sendiri bagi masyarakat sekitar kawasan. hasil dari peninjauan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi perlindungan sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dijamin. 2. Adanya bantuan pembinaan dari pemerintah untuk masyarakat dalam mengelola

ternak sehingga dapat dikontrol perkembangan populasi ternaknya.

3. Adanya penyediaan sarana dan akses oleh pemerintah daerah dan BKSDA untuk masyarakat Mollo agar ketergantungan masyarakat terhadap hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat dialihkan denagn adanya fasilitas yang lebih memudahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adimihardja K. 2007. Leuweng Titipan: Hutan Keramat Warga Kasepuhan Gunung Halimun. Di dalam : Soedjito H., Purwanto Y., Sukara E., editor. Lokakarya Situs Keramat Alami : Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati ; Kebun Raya Cibodas, 30-31 Oktober 2007. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal 78

19 Axford J, Dawson M, and Brown D. 2013. The ecology of wild horses and their

environmental impact in the Victorian alps. Parks Victoria May 2013

Balai Besar Konservasi Sumberdaya Hutan Nusa Tenggara Timur. 2012. Buku Informasi Kawasan Balai Besar KSDA NTT. Kupang: BBKSDA NTT : Kupang

Baso G. 2007. Mopahilolonga Katuvua: Konsepsi masyarakat adat Toro dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan. Soedjito H, Purwanto Y, Sukara E, editor. Lokakarya Situs Keramat Alami. Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati ; Kebun Raya Cibodas, 30-31 Oktober 2007. Jakarta (ID) : Yayasan Obor Indonesia hal 240

Bungin. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta [ID]: PT Rajagrafindo Persada

Chang YY. 2009. Use of forest resources, traditional forest-related knowledge and livelihood of forest dependent communities: Cases in South Korea.

Dhana I. 2001. Di dalam: Purba J. Bunga Rampiai Kearifan Lingkungan. hal 833 Geriya S. 2001. Kerarifan Lingkungan dalam Paradikma Karmoni Budaya Bali. Di

dalam: Purba. Bunga RampaiKearifan Lingkungan. hal 848.

Iskandar J. 1992. Ekologi Perladangan di Indonesia : Studi Kasus dari Daerah Baduy Banten Selatan, Jawa Barat. Jakarta : Djanbatan.

Iskandar J. 2009. Pelestarian daerah mandala dan keanekaragaman hayati oleh orang Baduy. Di dalam: Soedjito H., Purwanto Y., Sukara E., editor.

Lokakarya Situs Keramat Alami : Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati ; Kebun Raya Cibodas, 30-31 Oktober 2007. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal 86-111.

Kumar HD. 1999. Biodiversity and Sustainable Conservation. New Hampshire (US): Science Publisher INC.

Lubis ZB. 2009. Lubuk Larangan: Revivalisasi Situs keramat Alami di Kabubaten Mandailing Natal. Di dalam: Soedjito H., Purwanto Y., Sukara E., editor.

Lokakarya Situs Keramat Alami : Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati ; Kebun Raya Cibodas, 30-31 Oktober 2007. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal 165-191.

[MAB] Man and Biosphere Indonesia. 2011. Periodic Review On Cibodas Biosphere Reserve Year 2011. Bogor [ID]: MAB Indonesia

Melchias G. 2001. Biodiversity and Conservation. New Hampshire (US): Science Publisher INC.

Monk K A, Fretes Y D, Deksodihardjo G. 2000. Seri Ekologi Indonesia Buku V. Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku. Kartikasari S.N, editor. Jakarta (ID): Environmental Management Development Indonesia (EMDI)

Nainggolan R. 2007. Teladan dari Toro (1): Harmonis Bersama Alam. Konpas, Jakarta, 1 Mei 2007.

Nomeni Y dan Hakim MR. 2012. Ternak dan Madu untuk Lestarikan Kawasan Gunung Mutis. WWF-Indonesia

Orwa C, Mutua A, Kindt R, Jamnadass R, Simon A. 2009. Eucalyptus urophylla. Agroforestry Database. 4(0) : 1-5.Orwa et al. 2009. Eucalyptus urophylla.

Agroforestry Database. 4(0) : 1-5.

20

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.60/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pelestarian Hutan dan Rencana Teknik Tahunan di

Purba G. 2001. Tembawai Sebagai Wujud Kearifan Tradisional Pada Masyarakat Iban di Kalimantan Barat. Di dalam: Purba J. Bunga Rampai Kearifan Lingkungan. Hal 186.

Purwanto Y. 2009. Tempat Keramat Masyarakat Dani di Lembah Baliem-Papua antara Tradisi, Konservasi Sumber Daya Hayati, dan Penguasaan Wilayah. Di dalam: Soedjito H., Purwanto Y., Sukara E., editor. Lokakarya Situs Keramat Alami : Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati ;

Kebun Raya Cibodas, 30-31 Oktober 2007. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal 215-239.

Soedjito H. 2004. Pedoman Pengelolaan Cagar Biosfer Indonesia. Panitia Nasional MAB Indonesia, LIPI : Jakarta.

Soedjito H. 2009. Tanah Ulen dan Konsep Situs Keramat Alami Studi Kasusu di Desa Setulung, Kabupaten Malinau Kalimantan Timur. Di dalam: Soedjito H., Purwanto Y., Sukara E., editor. Lokakarya Situs Keramat Alami : Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati ; Kebun Raya Cibodas, 30-31 Oktober 2007. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal 267-290.

Suganda K U. 2009. The Ciptagelar Kasepuhan Indigenous Community, West Java.

Developing a Bargaining position Over Customary Forest. Editor: Kledan E O, Chidley L, Indradi Y. Jakarta

Suharjito D, Sundawati L,Suyanto, Utami S R. 2003. Bahan Ajaran Agroforestri 5: Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestri. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor

UNESCO. 2003. Biosphere Reserves On Ground Testing For Sustainable Development. Graha Info Kreasi : Jakarta

Undang-Undang 1990. Undang-undang No. 5 tahun 1990. Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. Jakarta (ID).

Undang-Undang 1999. Undang-Undang No. 41 tahun 1999. Tentang Kehutanan. Jakarta (ID).

Uluk A, Sudana M, Wollenberg E. 2001. Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayang Mentarang. Jakarta : CIFOR.

Watson A, Lilian A, Glasspel B. 2003. The relationship between traditional ecological knowledge, evolving culture and wilderness preotection in the Circumpolar North Concernation and Ecology 8. http://www.ecologyand society.org/vol18/iss1/art2/. [23 Febuari 2015]

21

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Surakarta pada tanggal 07 Juli 1992. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Sujarwadi dan Sri Sayekti. Penulis menempuh pendidikan di SDN Pajang I Surakarta (2001-2006), SMP Kanisius 1 Surakarta (2006-2008), SMA Pangudi Luhur St. Yosef Surakarta (2008-2010). Tahun 2010 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Mayor Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (DKSHE). Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan sebagai anggota biro Informasi dan komunikasi Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (Himakova) pada kepengurusan 2011-2012 dan bergabung dalam Kelompok Fotografi konservasi (FOKA) Himakova (2011-sekarang).

Penulis mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Taman Nasional (TN) Gunung Ciremai dan Indramayu (2012), Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) (2013), Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) di Cagar Alam (CA) Gunung Mutis Provinsi Nusa Tenggara Timur (2014). Penulis juga mengikuti kegiatan Studi Konservasi Lingkunga (SURILI) di TN Bukit Tigapuluh (2012) dan di TN Manusela (2013) sebagai bendahara umum penyelenggara.