PEMETAAN SALINITAS PADA SUMUR BOR DI

KELURAHAN BELAWAN II KECAMATAN

MEDAN BELAWAN

SKRIPSI

INTAN IKSAURA GINTING

090302030

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

▸ Baca selengkapnya: contoh proposal sumur bor pertanian

(2)PEMETAAN SALINITAS PADA SUMUR BOR DI

KELURAHAN BELAWAN II KECAMATAN

MEDAN BELAWAN

SKRIPSI

INTAN IKSAURA GINTING

090302030

Skripsi sebagai satu diantara beberapa syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA

PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pemetaan Salinitas Pada Sumur Bor Di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan

Nama Mahasiswa : Intan Iksaura Ginting NIM : 090302030

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Disetujui Oleh: Komisi Pembimbing

Yunus Afifuddin, S.Hut, M.Si Desrita, S.Pi, M.Si

Ketua Anggota

Mengetahui

Dr. Ir. Yunasfi, M.Si

Ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Pemetaan Salinitas Pada Sumur Bor Di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun, Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Medan, Januari 2014

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 05 Mei 1992. Anak pertama dari tiga bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Bapak Salmon Ginting (Alm) dan Ibu Minah Sinuhaji. Penulis menamatkan pendidikan ke SMA Budi Murni 2 Medan dan lulus pada tahun 2009. Tahun 2009 penulis diterima di Universitas Sumatera Utara melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Studi Baru, terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi dengan judul.

“Pemetaan Salinitas Pada Sumur Bor Di Kelurahan Belawan II Kecamatan

Medan-Belawan”, yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari selesainya skiripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Salmon Ginting (Alm) dan Ibu Minah Sinuhaji, yang penuh pengorbanan dalam membesarkan, curahan kasih sayang, dukungan moril maupun material serta doa yang tak henti kepada penulis selama mengikuti pendidikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta saudara saya Raja Hizkia Ginting dan Grace Angelita Ginting terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang senantiasa diberikan selama ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Yunus Afifuddin, S.Hut, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Desrita, S.Pi, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan dan ilmu bagi penulis.

Sumberdaya Perairan. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Pertanian khususnya Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Camat Medan Belawan, Bapak Lurah dan staf pegawai Kelurahan Belawan II yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk pengambilan data dalam melakukan penelitian.

Terima kasih kepada seluruh teman-teman MSP 09 yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya. Teman-teman yang setia baik suka maupun duka Deliana Dongoran, Susanti Lawati Barus, Dayu Kurniawan, Rika Wirani, Fathul Kohiri, Desita br Ginting, Ghanang Dhika Arya, Tommy Patria Marbun, dan Dewi Roma Widya.

Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khusunya dalam bidang Manajemen Sumberdaya Perairan.

Medan, Januari 2014

ABSTRAK

INTAN IKSAURA GINTING. Pemetaan Salinitas Pada Sumur Bor Di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan. Dibimbing oleh YUNUS AFFIFUDIN dan DESRITA.

Aktivitas penduduk di Kelurahan Belawan II sangat memerlukan air dalam jumlah besar pada umumnya dengan memanfaatkan sumur bor guna mencukupi kebutuhan air yang diperlukan. Sumur bor merupakan sumber utama persediaan air bersih bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan Indonesia. Tujuan dari penelitian adalah analisis salinitas air sumur bor, analisis pengaruh kedalaman sumur terhadap intrusi air laut dan analisis gambaran sebaran salinitas pada sumur bor. Penelitian ini dilaksanakan pada pada bulan Mei-Juni 2013. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan software ArcView GIS 3.3 untuk memperoleh peta sebaran salinitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salinitas air sumur bor di Kelurahan Belawan II bervariasi. Jumlah sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi bagus (333mg/l) sebesar 4%, diijinkan (666-1333 mg/l) sebesar 27%, meragukan (1666-2000 mg/l) sebesar 46% dan berbahaya (2333-3000mg/l) 24%. Jenis air tawar sebesar 4%, sedang sebesar 27% dan payau sebesar 69%. Sumur bor pada kedalaman 65-100 meter yang termasuk dalam klasifikasi berbahaya sebanyak 47 sumur, meragukan sebanyak 36 sumur, diijinkan sebanyak 2 sumur dan bagus tidak ada. Sumur bor pada kedalaman >100 meter yang termasuk dalam klasifikasi berbahaya tidak ditemukan, meragukan sebanyak 18 sumur, diijinkan sebanyak 88 sumur dan bagus sebanyak 7 sumur. Hal ini menunjukkan bahwa air sumur bor sudah terjadi intrusi dan memiliki kualitas air yang jelek untuk bahan baku air minum. Selain faktor kedalaman sumur bor dapat juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Keadaan pemukiman penduduk yang sangat kotor dan terdapat sampah disekitar rumah hal ini dapat mempengaruhi kondisi air sumur bor penduduk.

ABSTRACT

INTAN IKSAURA GINTING. The Mapping Salinity On Drilled Wells In Of Belawan II Village, Subdistrict of Medan Belawan. Supervised by YUNUS AFFIFUDIN dan DESRITA.

DAFTAR ISI

Pengambilan Air Tanah Melalui Sumur ... 10

Penyebab Permasalahan Air Tanah ... 12

Kualitas Air Tanah ... 13

Salinitas ... 15

Intrusi Air Laut ... 16

Hubungan Sumur Dengan Salinitas ... 19

Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG) ... 21

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Air Berdasarkan Jenis Air ... 28

Pengaruh Kedalaman Sumur Bor Terhadap Nilai Salinitas ... 29

Pemetaan Salinitas ... 30

Pembahasan ... 31

Klasifikasi Air Berdasarkan Nilai Salinitas ... 31

Klasifikasi Air Berdasarkan Jenis Air ... 33

Pengaruh Kedalaman Sumur Bor Terhadap Nilai Salinitas .. 36

Pemetaan Salinitas ... 38

Strategi Pengelolaan Sumberdaya Air ... 39

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 43

Saran ... 43

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

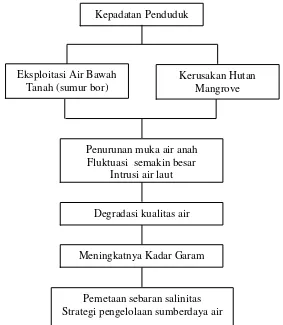

1. Kerangka Pemikiran ... 3

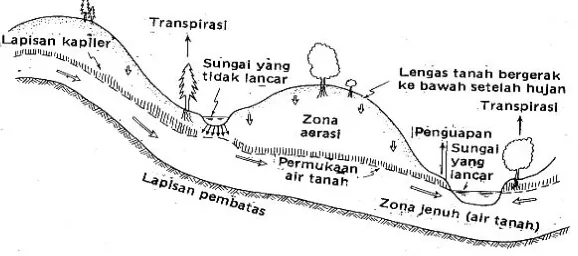

2. Pergerakan Air Bawah Tanah ... 9

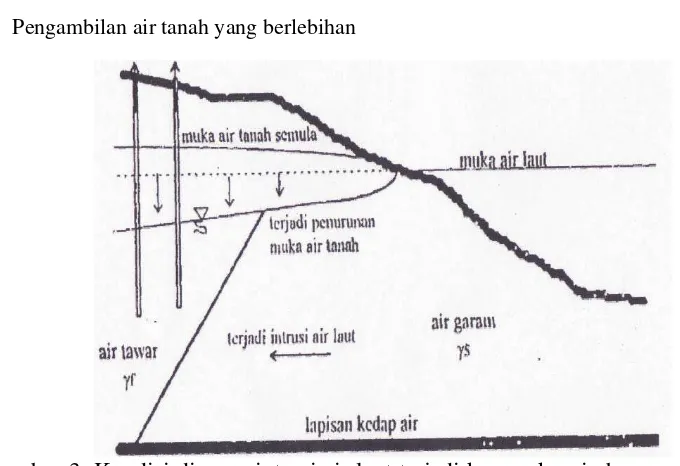

3. Kondisi Dimana Intrusi Air Laut Terjadi Karena Keseimbangan Terganggu Akibat Pengambilan Air ... 20

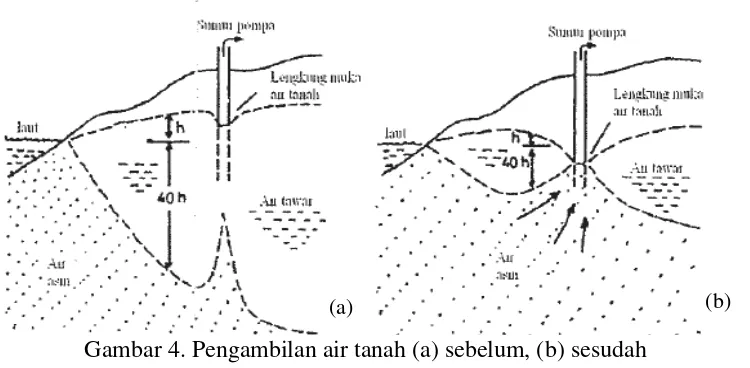

4. Pengambilan Air Tanah... 21

5. Peta Kecamatan Medan Belawan ... 25

6. Klasifikasi Air Berdasarkan Salinitas ... 28

7. Klasifikasi Air Berdasarkan Jenis Air ... 28

8. Pengaruh Kedalaman Sumur Bor 65-100 meter ... 29

9. Pengaruh Kedalaman Sumur Bor >100 meter ... 29

10. Pemetaan Sebaran Salinitas... 30

11. Jumlah Penduduk Menurut Pemakaian Air ... 34

12. Penggunaan Lahan di Pesisir Kota Medan... 40

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Lokasi Penelitian ... 47

2. Pengukuran Salinitas ... 48

3. Alat dan Bahan ... 49

4. Peta Penutupan Lahan Sumatera Utara ... 50

ABSTRAK

INTAN IKSAURA GINTING. Pemetaan Salinitas Pada Sumur Bor Di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan. Dibimbing oleh YUNUS AFFIFUDIN dan DESRITA.

Aktivitas penduduk di Kelurahan Belawan II sangat memerlukan air dalam jumlah besar pada umumnya dengan memanfaatkan sumur bor guna mencukupi kebutuhan air yang diperlukan. Sumur bor merupakan sumber utama persediaan air bersih bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan Indonesia. Tujuan dari penelitian adalah analisis salinitas air sumur bor, analisis pengaruh kedalaman sumur terhadap intrusi air laut dan analisis gambaran sebaran salinitas pada sumur bor. Penelitian ini dilaksanakan pada pada bulan Mei-Juni 2013. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan software ArcView GIS 3.3 untuk memperoleh peta sebaran salinitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salinitas air sumur bor di Kelurahan Belawan II bervariasi. Jumlah sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi bagus (333mg/l) sebesar 4%, diijinkan (666-1333 mg/l) sebesar 27%, meragukan (1666-2000 mg/l) sebesar 46% dan berbahaya (2333-3000mg/l) 24%. Jenis air tawar sebesar 4%, sedang sebesar 27% dan payau sebesar 69%. Sumur bor pada kedalaman 65-100 meter yang termasuk dalam klasifikasi berbahaya sebanyak 47 sumur, meragukan sebanyak 36 sumur, diijinkan sebanyak 2 sumur dan bagus tidak ada. Sumur bor pada kedalaman >100 meter yang termasuk dalam klasifikasi berbahaya tidak ditemukan, meragukan sebanyak 18 sumur, diijinkan sebanyak 88 sumur dan bagus sebanyak 7 sumur. Hal ini menunjukkan bahwa air sumur bor sudah terjadi intrusi dan memiliki kualitas air yang jelek untuk bahan baku air minum. Selain faktor kedalaman sumur bor dapat juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Keadaan pemukiman penduduk yang sangat kotor dan terdapat sampah disekitar rumah hal ini dapat mempengaruhi kondisi air sumur bor penduduk.

ABSTRACT

INTAN IKSAURA GINTING. The Mapping Salinity On Drilled Wells In Of Belawan II Village, Subdistrict of Medan Belawan. Supervised by YUNUS AFFIFUDIN dan DESRITA.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelurahan Belawan II memiliki kepadatan penduduk yang tinggi maka kebutuhan ruang untuk pemukiman juga akan bertambah, sehingga menyebabkan terjadinya pemukiman kumuh. Sekitar lingkungan banyak terdapat sampah sehingga dapat mempengaruhi kualitas air bersih. Kodoatie (1996) menyatakan bahwa daerah pantai merupakan daerah yang dimana populasi penduduk cukup padat. Segala aktivitas terkonsentrasi disana. Abad ke 20 telah diprediksi lebih dari tiga perempat penduduk dunia akan tinggal di daerah pantai, sehingga dapat meningkatkan dampak lingkungan yang cukup besar. Peningkatan penduduk dengan segala macam aktivitasnya akan proposional dengan peningkatan berbagai masalah. Kekurangan suplai air bersih, perubahan fisik kimia dan biologis, problem salinitas, degradasi kesehatan lingkungan dan dampak negatif yang lain menjadi masalah yang selalu aktual.

kualitasnya. Sebagian penduduk kurang mendapatkan pelayanan air, tetapi di sisi lain terdapat aktivitas dan kegiatan penduduk yang menggunakan air secara berlebihan dan cenderung memerlukan pemborosan air. Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup temasuk air tanah.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di dunia menyebabkan eksploitasi air bawah tanah terus meningkat. Fenomena ini telah menyebabkan dampak negatif terhadap kuantitas maupun kualitas air bawah tanah antara lain : penurunan muka air bawah tanah, fluktuasi yang semakin besar, penurunan kualitas air bawah tanah dan terjadinya intrusi air laut di beberapa wilayah. Air bawah tanah yang sebelumnya layak digunakan untuk air bersih, karena adanya intrusi air laut, maka terjadi degradasi mutu, sehingga tidak layak lagi digunakan untuk air bersih (Hendrayana, 2002).

Sehubungan dengan hal diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang “Pemetaan Salinitas Pada Sumur Bor Di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan” apakah air sumur bor di Kelurahan Belawan II sudah terintrusi air laut.

Perumusan Masalah

Pengambilan air tanah yang banyak dilakukan dengan menggunakan sumur bor atau sumur dalam yang menggunakan pipa. Dampak dari pengambilan air tanah secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan tinggi muka air tanah sehingga terjadi intrusi air laut. Intrusi air laut sudah masuk pada sumur, maka sumur akan menjadi asin sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk keperluan sehari-hari.Perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Berapa salinitas yang terkandung dalam air sumur bor penduduk di Kelurahan

2. Bagaimana gambaran sebaran salinitas yang terjadi pada sumur bor penduduk di Kelurahan Belawan II?

3. Bagaimana pengaruh kedalaman sumur terhadap intrusi air laut?

Kerangka Pemikiran

Pengambilan air tanah yang banyak dilakukan dengan menggunakan sumur bor atau sumur dalam yang menggunakan pipa. Air bersih dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk melakukan segala kegiatan. Penelitian mengenai salinitas dan kedalaman sumur akan diperoleh aspek pemetaan dan pengelolaan. Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Eksploitasi Air Bawah Tanah (sumur bor)

Kepadatan Penduduk

Penurunan muka air anah Fluktuasi semakin besar

Intrusi air laut

Kerusakan Hutan Mangrove

Meningkatnya Kadar Garam Degradasi kualitas air

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Analisis salinitas air sumur bor di daerah penelitian. 2. Analisis pengaruh kedalaman sumur terhadap intrusi air. 3. Analisis gambaran sebaran salinitas pada sumur bor.

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Air Tanah

Air adalah salah satu sumberdaya alam yang merupakan sumber kehidupan manusia. Sumberdaya air ini harus dapat dikelola secara profesional agar ketersediaan air tawar sepanjang tahun tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Air mengalami sirkulasi yang disebut daur hidrologi. Proses ini berawal dari permukaan tanah dan laut yang menguap ke udara kemudian mengalami kondensasi yaitu berubah menjadi titik titik air yang mengumpul dan membentuk awan. Titik-titik air itu memiliki kohesi sehingga titik- titik air menjadi besar dan dipengaruhi gravitasi bumi sehingga jatuh disebut hujan. Air hujan yang jatuh dipermukaan bumi sebagian diserap tanah dan sebagian lagi mengalir melalui sungai menuju ke laut (Ginting, 2011).

Air tanah merupakan sumber air tawar terbesar di planet bumi, mencakup kira-kira 30% dari total air tawar atau 10,5 juta km3. Pemanfaatan air tanah meningkat dengan cepat, bahkan di beberapa tempat tingkat eksploitasinya sudah sampai tingkat yang membahayakan. Air tanah biasanya diambil, baik untuk sumber air bersih maupun untuk irigasi, melalui sumur terbuka, sumur tabung, spring, atau sumur horizontal (Sitorus, 2011).

dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses penambahan (recharge), pengaliran, dan pelepasan (discharge) air tanah berlangsung. Potensi air tanah di suatu cekungan sangat tergantung pada porositas dan kemampuan batuan untuk melalukan dan meneruskan air. Air tanah mengalir dengan kecepatan yang berbeda pada jenis tanah yang berbeda. Pada tanah berpasir air tanah bergerak lebih cepat dibandingkan pada tanah liat (Rejekiningrum, 2009).

Adel (2011) menyatakan bahwa jenis sumber air bawah tanah terdiri atas air bawah tanah dangkal dan air bawah tanah dalam termasuk mata air :

a. Air tanah dangkal

Air tanah dangkal terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang terlarut) karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah berfungsi sebagai saringan. Disamping penyaringan, pengotoran juga masih terus berlangsung, terutama pada muka air yang dekat dengan muka tanah, setelah menemui lapisan rapat air, air yang akan terkumpul merupakan air tanah dangkal dimana air tanah ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal.

b. Air tanah dalam

pada air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukkan pipa kedalamnya sehingga dalam suatu kedalaman (biasanya antara 100-300 m) akan didapatkan suatu lapis air. Jika tekanan air tanah ini besar, maka air dapat menyembur ke luar dan dalam keadaan ini, sumur ini disebut dengan sumur artesis. Jika air tidak dapat ke luar dengan sendirinya, maka digunakan pompa untuk membantu pengeluaran air tanah dalam ini.

c. Mata air

Mata air merupakan air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitas/kuantitasnya sama dengan keadaan air dalam. Berdasarkan keluarnya (munculnya ke permukaan tanah) mata air dapat dibedakan atas :

• Mata air rembesan, yaitu mata air yang airnya keluar dari lereng-lereng,

• Umbul, yaitu mata air dimana airnya keluar ke permukaan pada suatu dataran.

Potensi sumberdaya air bawah tanah tidak merata di seluruh daerah dan keberadaanya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi maupun lahan kepemilikan. Nilai strategis sumber air bawah tanah tergantung dari keberadaan sumber air alternatif lainnya. Air bawah tanah di suatu lokasi mempunyai sifat yang strategis dan vital, apabila tidak ada sumber air alternatif lain yang dapat dipakai sebagai sumber air baku, misalnya air sungai ataupun air yang dipasok oleh jaringan air bersih (PDAM) sehingga air bawah tanah menjadi satu-satunya sumber air di lokasi atau daerah tersebut (KepMen, 2000).

meningkatkan kadar garam pada akuifer. Persamaan matematika untuk kondisi keseimbangan hidrostatis, yang mana dalam persamaan tersebut permeabilitas tidak diperhitungkan. Permeabilitas ditentukan oleh keadaan geologi. Peningkatan kadar garam dapat juga disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan menjadi daerah permukiman, perkotaan dan jaringan jalan (Nasjono, 2010).

Akuifer

Akuifer merupakan lapisan pembawa air yang mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan dan mengalirkan air. Lapisan yang dapat dilalui dengan mudah oleh lapisan air tanah seperti lapisan pasir atau lapisan krikil disebut lapisan permiabel. Lapisan yang sulit dilalui air tanah seperti lempung disebut lapisan kedap air, atau disebut juga impermeable. Formasi- formasi yang berisi dan memancarkan air tanah disebut juga akuifer. Jumlah air tanah yang dapat diperoleh dari suatu daerah tergantung pada sifat-sifat akuifer yang ada di daerah serta pada luas cakupan dan frekuensi imbuhan. Karakteristik akuifer mempunyai peranan yang menentukan dalam proses pembentukan air tanah (Ginting, 2011).

Menurut Girsang dan Siddik (1992) dalam Sastra (2011) akuifer di Kota Medan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok) antara lain:

1. Akuifer endapan aluvium berupa pasir dan kerikil berkelulusan sedang-tinggi,

dengan ketebalan 20-30 meter, debit air yang dapat dihasilkan kurang dari 1 l/detik, berkedudukan muka air tanah sekitar 3-4 m di bawah muka air tanah setempat.

yang dapat dihasilkan kurang dari 1-2 liter/detik, berkedudukan muka air tanah sekitar 5-7 m di bawah muka air tanah setempat.

3. Akuifer endapan julurayeu dan seureula berupa batu pasir dan konglomerat berkelulusan sedang-tinggi, dengan ketebalan 225 meter, debit air yang dapat dihasilkan kurang dari 10 liter/detik.. Melihat derajat kelulusan dari ketiga akuifer di atas maka aquifer endapan julureyeu dan seureula memiliki debit air yang tertinggi dibandingkan kedua akuifer (akuifer endapan alluvium dan akuifer endapan kwarter.

Gerakan Air Tanah

Air yang meresap ke dalam tanah akan mengalir mengikuti gaya gravitasi bumi. Akibat adanya gaya adhesi butiran tanah pada zona tidak jenuh air, menyebabkan pori-pori tanah terisi air dan udara dalam jumlah yang berbeda-beda. Air hujan bergerak kebawah melalui zona tidak jenuh air. Sejumlah air beredar didalam tanah dan ditahan oleh gaya-gaya kapiler pada pori-pori yang kecil atau tarikan molekuler disekeliling partikel-partikel tanah. Kapasitas retensi dari tanah telah habis, air akan bergerak kebawah kedalam daerah dimana pori-pori tanah atau batuan terisi air. Air di dalam zona jenuh air ini disebut air bawah tanah (Lietha, 2012). Pergerakan air tanah dapat dilihat pada Gambar 2.

Pengambilan Air Tanah Melalui Sumur

Cara pengambilan air tanah yang paling tua dan sederhana adalah dengan membuat sumur gali (dug wells) dengan kedalaman lebih rendah dari posisi permukaan air tanah. Jumlah air yang dapat diambil dari sumur gali biasanya terbatas, dan yang diambil adalah air tanah dangkal. Pengambilan yang lebih besar diperlukan luas dan kedalaman galian yang lebih besar. Sumur gali biasanya dibuat dengan kedalaman tidak lebih dari 5-8 meter di bawah permukaan air tanah (Sitorus, 2011).

Sumur merupakan sumber utama persediaan air bersih bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan maupun di perkotaan Indonesia. Secara teknis dapat dibagi menjadi 2 jenis:

1. Sumur dangkal (shallow well)

2. Sumur dalam (deep well)

Pengambilan air tanah dilakukan dengan membuat sumur dalam (deep well) atau yang lazim disebut sumur bor. Kedalaman sumur bor berdasarkan

struktur dan lapisan tanah:

a. Tanah berpasir: biasanya kedalaman 30-40 m sudah memperoleh air. Biasanya airnya naik 5-7 m dari permukaan tanah

b. Tanah liat/padas: biasanya kedalaman 40-60 m akan diperoleh air yang baik dan air akan naik mencapai 7 m dari permukaan tanah

c. Tanah berkapur: biasanya sumur dengan kedalaman di atas 60 m kemungkinan baru mendapat air dan apabila ada air, airnya sukar/tidak bias naik ke atas dengan sendirinya.

d. Tanah berbukit: biasanya sumur dibuat diatas 100 m atau diatas 200 m kemungkinan tipis sekali untuk memperoleh air. Air yang diperoleh sukar/tidak bias naik ke atas dengan sendirinya

Air tanah yang disedot secara besar-besaran sehingga terjadi ketidak seimbangan antara pengambilan/ pemanfaatan dengan pembentukan air tanah. Hal ini dapat menyebabkan menurunkan air tanah, di daerah pesisir penurunan permukaan air tanah akan mengakibatkan perembesan air laut ke daratan (intrusi), karena tekanan air tanah menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan air laut (Ginting, 2011).

Penyebab Permasalahan Air Tanah

Menurut Putranto dan Kristi (2009) menyatakan bahwa penyebab timbulnya masalah air tanah yaitu:

1. Pengambilan air tanah

Pengambilan air tanah terjadi karena adanya pengaruh dari pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi, hal ini mengakibatkan kebutuhan akan air semakin besar. Kebutuhan air yang besar mendorong manusia untuk mencari pengganti air sungai yang merupakan sumber utama air bersih mulai tercemar oleh berbagai macam limbah. Pengganti air sungai, penduduk beralih menggunakan air tanah sebagai air baku untuk kebutuhan hidup. Imbas dari peralihan penduduk yang menggunakan air sungai ke air tanah sebagai air bersih, maka muncul banyak sumur-sumur gali dan dilakukan pemboran sumur untuk kegiatan industri yang memerlukan banyak air untuk melakukan proses produksi. 2. Kependudukan

Sejalan dengan laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk, maka kebutuhan air bersih akan semakin meningkat. Menyeimbangkan antara angka pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan air bersih yang terus meningkat, harus mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut. Air tanah yang merupakan sumber utama air bersih penduduk akan mulai tercemar oleh limbah-limbah berbahaya bagi kesehatan

3. Reklamasi pantai

sebagai basis kegiatan maritim seperti perkapalan, perikanan, dan pertambangan bawah laut.

4. Perkembangan kawasan industri

Kawasan industri merupakan kawasan yang paling banyak menggunakan air tanah untuk melakukan proses produksi. Daerah sekitar kawasan industri ini meupakan kawasan padat penduduk. Hal ini dapat menyebabkan kebutuhan akan air bersih juga akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk pada daerah tersebut. Membuat penduduk sangat membutuhkan air bersih, padahal air tanah pada kawasan industri rawan terjadi pencemaran oleh limbah sisa hasil produksi.

Kualitas Air Tanah

Pencemaran kualitas air tanah dijumpai di daerah yang berbatasan dengan pantai dalam bentuk intrusi air laut ke dalam sumur-sumur penduduk. Dampak yang berkaitan dengan kuantitas air tanah umumnya dijumpai selama musim kemarau, yaitu tinggi muka air tanah yang semakin jauh dari permukaan sumur. Amblasan-amblasan (land subsidences) yang terjadi di sepanjang ruas jalan atau bangunan serta semakin jauh intrusi air laut juga dapat dijadikan indikator semakin berkurangnya jumlah air tanah (Asdak, 2007).

Kualitas sumberdaya air bawah tanah tergantung pada komposisi batuan yang membentuk akuifer serta pengaruh dari luar, misalnya air laut dan sumber pencemaran. Secara umum kualitas air dibedakan menjadi dua yaitu :

Kualitas air jelek misalnya mempunyai kadar salinitas yang tinggi sehingga bersifat payau ataupun asin atau tidak layak untuk dijadikan bahan baku air minum (KepMen, 2000).

Kualitas air tanah tergantung pada perpaduan antara air yang masuk ke dalam tanah, batuan yang dilewati dan pada akhirnya mencapai lapisan air tanah yang ada dalam akuifer. Kualitas air tanah ditentukan oleh materi yang dilewati, yaitu jenis tanah, dan batuan, jenis aliran dan proses perubahan fisik, kimia maupun biologi air. Konsentrasi material yang terlarut dalam air tanah dapat meningkat atau turun sejalan dengan pergerakan air dalam siklus hidrologi. Jadi kualitas air tanah ditentukan oleh lingkungan yang mempengaruhi selama dalam perjalanan (Husni dan Roh, 2012).

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Sedangkan kuantitas menyangkut jumlah air yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan tertentu. Air bersih dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk melakukan segala kegiatan. Sehingga perlu diketahui bagaimana air dikatakan bersih dari segi kualitas dan bisa digunakan dalam jumlah yang memadai dalam kegiatan sehari-hari manusia (Gunawan, 2012).

Salinitas

Salinitas didefinisikan sebagai berat dalam gram dari semua zat padat yang terlarut dalam 1 kilo gram air laut jikalau semua brom dan yodium digan-tikan dengan khlor dalam jumlah yang setara, semua karbonat diubah menjadi oksidanya dan semua zat organik dioksidasikan. Nilai salinitas dinyatakan dalam g/kg yang umumnya dituliskan dalam ‰ atau ppt yaitu singkatan dari part-per

thousand (ppm). Salinitas pada perairan tawar biasanya kurang dari 0,5‰,

perairan payau antara 0,5‰ - 30‰, dan perairan laut 30‰ - 40‰. Pada perairan pesisir, nilai salinitas sangat dipengaruhi oleh masukan air tawar dari sungai (Arief, 1984).

Intrusi Air laut

Keseimbangan hidrostatik antara air tanah tawar dan air tanah asin di daerah pantai terganggu, maka terjadi pergerakan air tanah asin/air dari laut ke arah darat. Intrusi air laut teramati di daerah Pantai Jakarta, Semarang, Denpasar, Medan. Air tanah yang disedot secara besar-besaran sehingga terjadi ketidak seimbangan antara pengambilan/pemanfaatan dengan pembentukan air tanah. Hal ini dapat menyebabkan menurunkan air tanah, di daerah pesisir penurunan permukaan air tanah akan mengakibatkan perembesan air laut ke daratan (intrusi), karena tekanan air tanah menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan air laut (Hendrayana, 2002).

Pemanfaatan air tanah yang berlebihan dan pengelolaan sumber-sumber air yang tidak memperhatikan keadaan lingkungan dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut, banjir dan penurunan muka tanah. Intrusi air laut adalah proses masuknya air laut ke dalam akuifer daratan sebagai dampak terjdinya pemanfaatan air tanah yang berlebih dan tidak terarah. Intrusi air laut di suatu wilayah dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu muka air tanah di bawah muka air laut, curah hujan yang kering, sifat fisik tanah dan batuan kurang/lambat meluluskan air, letaknya dekat dengan pantai, luas lahan terbangun sangat luas dan penduduknya sangat pada

(Husni dan Roh, 2012).

peningkatan salinitas akan mengakibatkan air tanah menjadi tidak layak untuk sumber irigasi bagi tanaman. Jika metode pendistribusian air tidak memadai dan penggunaan air di lahan tidak efisien, akan makin banyak air irigasi yang hilang melalui evaporasi. Kerusakan vegetasi penutup lahan juga dapat merusak struktur fisik dan kimia tanah, sehingga mengakibatkan air sulit meresap dan mengisi kembali (recharge) akuifer (Rejekiningrum, 2009).

Salinitas terjadi bilamana keseimbangan antara air laut dan air asin terganggu dengan sumber, baik itu dari air laut maupun dari aliran air tanah. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah pantai dimana banyak penduduk tinggal. Semakin banyak manusia semakin banyak pula aktivitas yang dilakukan terhadap pantai khususnya dalam pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih. Pengambilan air tanah (terutama dengan sumur baik dangkal maupun dalam) secara tidak teratur akan menyebabkan jumlah air bersih yang mengalir ke laut akan berkurang, sehingga keseimbangan antara air laut dan air tawar terganggu. Hasilnya adalah bahwa intruksi air laut akan berkembang lebih ke hilir. Masyarakat yang tinggal di pantai akan menyadari ketika penggunaan air bersih (dari sumur) yang tadinya merupakan air tawar menjadi air asin (Kodoatie 1996).

pemompaan tidak melebihi pemasoknya, penyusupan air laut akan tetap terjadi, hanya saja akan berhenti tetap di suatu tempat tertentu, jika tercapai pada keadaan tetap (stady state) (Siswanto, 2011).

Intrusi air laut terjadi melalui tiga cara yaitu:

1. Pergeseran batas air laut dan air tawar (interface) di daerah pantai. Pergeseran ini terjadi karena pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga menurunkan muka air tanah.

2. Pemompaan air tanah semi tertekan yang berlebihan di daratan. Akibatnya air yang tersedot bukan lagi air tawar tetapi air asin. Akibatnya air asin yang tersedot akan menyebar dan mencemari air tanah bebas di sekitar pemompaan. 3. Intrusi melalui muara sungai. Intrusi air laut pada air sungai menyebabkan air

berkadar garam tinggi ini bergerak dan mengisi air tanah disekitarnya. Akibatnya air tanah di sekitar sungai berkadar garam tinggi.

Proses intrusi makin panjang bisa dilakukan pengambilan air tanah dalam jumlah berlebihan. Bila intrusi sudah masuk pada sumur, maka sumur akan menjadi asin sehingga tidak dapat lagi dipakai untuk keperluan sehari-hari (Purba, 2009).

Peningkatan kecepatan terjadi intrusi air laut menurut Dinas KLH ESDM Kota Medan (2003) dalam Sastra (2011) disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah:

2. Perubahan fungsi lahan mangrove di Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan yang kemudian berubah fungsi menjadi lahan tambak, pemukiman tanpa izin dan kegiatan industri.

3. Penebangan hutan bakau yang berfungsi sebagai penahan air laut dan mencegah terjadinya abrasi saat ini semakin sering dilakukan karena dapat digunakan sebagai bahan baku kayu arang namun tanpa diikuti dengan penanaman pohon bakau kembali.

Hubungan Sumur Dengan Salinitas

Pengambilan air bawah tanah yang melebihi kapasitas menyebabkan hilangnya air di pori-pori tanah dan berkurangnya tekanan hidraulik. Akibatnya terjadi kerusakan tata air tanah. Hal tersebut ditunjukkan adanya penurunan muka air tanah, semakin meluasnya sebaran zona air tanah payau/asin (intrusi air laut), dan amblesan tanah disekitar kawasan pesisir pantai yang merupakan kawasan padat industri atau padat pemukiman yang menggunakan air tanah dengan frekuensi yang cukup besar. Pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara membuat sumur bor yang melebihi kapasitas mengakibatkan terjadi kerusakan tata air tanah, kerusakan yang terjadi meliputi kualitas air tanah itu sendiri. Air tanah bisa terasa payau bahkan asin. Hal ini dikarenakan air laut masuk melalui pori pori batuan yang air tanahnya dieksploitasi secara besar-besaran (Putronto dan Kristi, 2009).

Gambar 3. Kondisi dimana intrusi air laut terjadi karena keseimbangan terganggu akibat pengambilan air

Daerah pantai, penurunan tinggi muka air tanah dapat mengakibatkan terjadinya intrusi laut. Ilustrasi proses terjadinya intrusi air dapat dilihat pada Gambar 4 (a). Di zona akifer air tanah bebas yang terletak di dekat permukaan air laut, air tanah tawar terletak di bagian atas air laut. Oleh adanya beda berat jenis antara air tawar dengan air laut, kedalaman air tawar yang terletak di bagian bawah permukaan air laut kurang lebih sama dengan 40 kali tinggi muka air tanah yang terletak diatas permukaan air laut. Dengan demikian, terjadilah keadaan keseimbangan antara air tawar dan air dengan laju resapan dan aliran air tanah ke arah laut. Pengambilan lebih (over exploitation) air tanah di daerah pantai dapat mengakibatkan melengkungnya tinggi muka air tanah (atas dan bawah) di sekitar sumur seperti pada Gambar 4 (b). Perkembangan lebih lanjut dari kegiatan pengambilan air tanah secara berlebih akan mengakibatkan terjadi intrusi air laut ke arah sumur (Asdak, 2007).

Gambar 4. Pengambilan air tanah (a) sebelum, (b) sesudah

Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem informasi geografis (SIG) / Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem informasi berbasis komputer, yang digunakan untuk memproses data spasial yang ber-georeferensi (berupa detail, fakta, kondisi, dsb) yang disimpan dalam suatu basis data dan berhubungan dengan persoalan serta keadaan dunia nyata (real world). Manfaat SIG secara umum memberikan informasi yang mendekati kondisi dunia nyata, memprediksi suatu hasil dan perencanaan strategis Teknologi SIG tidaklah menjadi bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan sesuai kondisi dunia nyata. Sama seperti pada sistem informasi lain pemakai SIG pun memiliki tingkatan tertentu , dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk menolong pekerjaan mereka sehari-hari (Utama, 2006).

Kemampuan dari sistem informasi geografis adalah memetakan letak, memetakan penyebaran kuantitas, pemetakan kerapatan, memetakan apa yang ada di luar dan di dalam suatu area (Setiadi dan Jefree, 2010).

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada pada bulan Juni-Juli 2013. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kondisi lingkungan penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, handrefraktometer, kamera digital, pipet tetes, tisu, software Arc View GIS 3.3, dan GPS (global position system). Bahan yang digunakan adalah akuades, dan air sumur bor Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan-Belawan. Alat dan Bahan dapat dilihat pada Lampiran 3.

Metode Penelitian Pengambilan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dilakukan adalah pengambilan sampel air sebanyak 198 sumur bor untuk menentukan salinitas air sumur. Data sekunder meliputi data luas wilayah Kelurahan Belawan II, data jumlah penduduk, dan data jumlah pengguna sumur bor.

Teknik Pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder adalah:

a. Penentuan titik koordinat sumur

b. Pengukuran salinitas

Pengukuran salinitas air sumur bor dilakukan dengan menggunakan handrefraktometer. Pengukuran salinitas dapat dilihat pada Lampiran 2.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto yang dapat menghasilkan deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan sebagai data pelengkap untuk menyakinkan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

d. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data sekunder, berupa data-data-data-data kependudukan, lokasi penelitian, luas wilayah dan data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian. Data diperoleh dari kantor kelurahan dan kantor kecamatan.

e. Wawancara

Wawancara dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal) di tempat resmi dan di tempat umum atau tidak resmi.

f. Pengolahan data dan analisis data

Pengolahan data dengan program software ArcViewGIS 3.3 dan Global Mapper dengan output peta salinitas air sumur bor.

Penentuan Sampel

Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Geografis Kecamatan Medan Belawan berada pada posisi 03° 45’ – 03° 46’ Lintang Utara dan 98° 40’ - 98° 42’ Bujur Timur. Kecamatan Medan Belawan memiliki luas 226,25 km2, yang terdiri dari 6

Malaka, di sebelah Timur dan Barat berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan (Sitorus, 2011). Peta Kecamatan Medan Belawan dapat lihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Peta Kecamatan Medan-Belawan

Teknik pengambilan sampel yang digunakan secara random sampling. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan luas wilayah Kelurahan Belawan II yakni 198, 97 Ha dengan jarak antara unit sampel berkisar antara 80-100 meter. Intensitas sampling yang digunakan sebesar 1%. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diukur kadar salinitas dari air sumur bor ditentukan berdasarkan intensitas sampling (Siregar, 2007):

n = IS × N Keterangan:

n = Jumlah unit contoh

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai berikut: a. Survei lapangan

Kegiatan survei lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan melalui wawancara dengan pegawai kantor Kecamatan Medan Belawan dan kantor Kelurahan Belawan II sehingga diperoleh luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah pengguna sumur.

b. Penentuan lokasi sumur

Penentuan jumlah sumur bor ditentukan berdasarkan intensitas sampling. Jumlah sumur bor yang akan diukur salinitasnya sekitar 198 sumur, dimana jarak antara sumur yang satu dengan sumur yang lain berkisar antara 80-100 meter. Lokasi setiap sumur bor diidentifikasi menggunakan peralatan GPS. Dari peralatan ini diperoleh koordinat geografis dari masing-masing sumur. Catat hasil koordinat yang diperoleh.

c. Pengukuran salinitas

Masing masing sumur bor diambil airnya, selanjutnya air yang telah diambil, diukur salinitas dengan menggunakan peralatan handrefraktometer. Pengukuran salinitas dilakukan pengambilan sebanyak 3 sampel ulangan. Pengukuran salinitas dapat dilihat pada Lampiran 2. Nilai salinitas yang diperoleh akan diklasifikan berdasarkan AS Kapoor (2001) dalam Kurniati (2009). Klasifikasi air menurut jenis air dapat dilihat di bawah ini:

Kadar Garam (mg/l) Jenis Air

<500 Air Tawar/Bersih

500-1500 Sedang

1500-5000 Payau

>5000 Asin

35000 Sangat Asin

Nilai salinitas yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan jumlah konsentrasi garam di dalam air (Kodoatie, 1996).

Klasifikasi Konsentrasi Garam (mg/l)

Sangat Bagus Bagus Diijinkan Meragukan Berbahaya

<175 175-525 525-1400 1400-2100 >2100

d. Pengolahan data dan analisa data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Klasifikasi Air Berdasarkan Salinitas

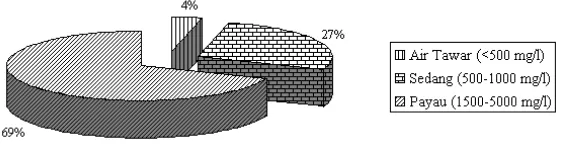

Jumlah air sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi bagus sebesar 4%, diijinkan sebesar 27%, meragukan sebesar 45% dan berbahaya 24%. Nilai salinitas yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan jumlah konsentrasi garam di dalam air menurut Kodoatie (1996). Hasil pengukuran air sumur bor berdasarkan salinitas yang didapatkan dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Klasifikasi air berdasarkan salinitas

Klasifikasi Air Berdasarkan Jenis Air

Air sumur bor yang termasuk klasifikasi air berdasarkan jenis air tawar sebesar 4%, sedang sebesar 27% dan payau sebesar 69%. Nilai salinitas yang diperoleh diklasifikan berdasarkan AS Kapoor (2001). Klasifikasi air berdasarkan jenis air dapat dilihat pada Gambar 7.

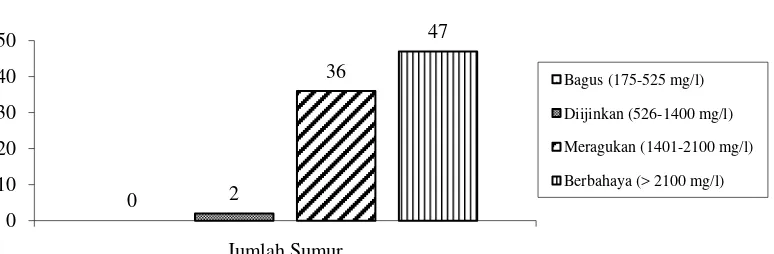

Pengaruh Kedalaman Sumur Bor Terhadap Nilai Salinitas

Sumur bor pada kedalaman 65-100 meter yang termasuk dalam klasifikasi berbahaya sebanyak 47 sumur, meragukan sebanyak 36 sumur, diijinkan sebanyak 2 sumur dan bagus tidak ditemukan. Kedalaman sumur 65-100 meter bor terhadap nilai salinitas dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 8. Kedalaman sumur bor 65-100 meter

Sumur bor pada kedalaman >100 meter yang termasuk dalam klasifikasi berbahaya tidak ditemukan, meragukan sebanyak 18 sumur, diijinkan sebanyak 88 sumur dan bagus sebanyak 7 sumur. Kedalaman sumur >100 meter dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Kedalaman sumur bor >100 meter

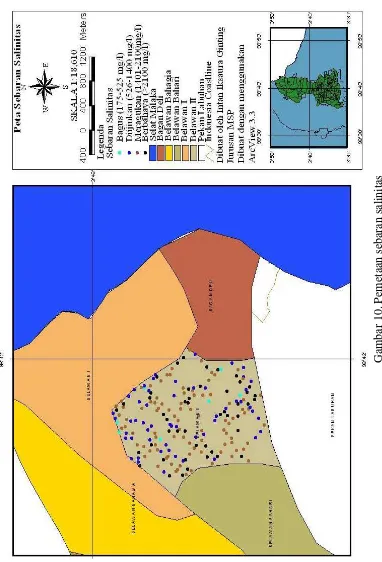

Pemetaan Salinitas

Jumlah sumur bor yang diukur sebanyak 198 sumur dan diperoleh data salinitas air sumur bor kemudian dilakukan pemetaan. Hasil pemetaan sebaran salinitas di Kelurahan Belawan II dapat dilihat pada Gambar 10.

G

am

b

ar

10.

P

em

et

aa

n s

eba

ra

n s

alin

it

Pembahasan

Klasifikasi Air Berdasarkan Salinitas

Berdasarkan Gambar 6 hasil pengukuran didapatkan bahwa air sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi meragukan yang paling besar mencapai 45%. Air sumur bor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi memiliki kualitas air yang jelek untuk bahan baku air minum. Air sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi meragukan tidak dapat dikonsumsi sebagai air minum dan masak. Air sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi meragukan dengan nilai salinitas 1401-2100 mg/l (dapat dilihat pada Lampiran 6). Berdasarkan Hidayat (2011) menyatakan air laut memiliki kadar garam sekitar 33.000 mg/l, sedangkan kadar garam air payau berkisar 1000 – 3000 mg/l. Air minum tidak boleh mengandung garam lebih dari 400 mg/l.

konsentrasi kadar garam di dalam air meningkat, sebaliknya erosi yang terjadi pada tanah berbutir kasar hanya tergantung dari ketahanannya terhadap gaya gravitasi.

Air sumur yang termasuk dalam klasifikasi berbahaya mencapai 24% (Gambar 6). Air sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi berbahaya dengan nilai salinitas >2100 mg/l, Air sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi berbahaya disebabkan oleh terjadinya perubahan lahan dari hutan mangrove menjadi pemukiman penduduk, pembuangan sampah padat dan cair di sekitar rumah. Kondisi lingkungan Belawan II dapat dilihat pada Lampiran 1. Berdasarkan Fadhlan (2011) konversi hutan mangrove dapat menyebabkan pendangkalan pantai, abrasi, intrusi air laut dan pembuangan sampah padat menimbulkan kematian mangrove serta perembesan bahan-bahan pencemar dalam sampah padat.

Air sumur yang paling sedikit termasuk dalam klasifikasi bagus mencapai 4% (Gambar 6). Air sumur bor tersebut memiliki salinitas antara 175-525 mg/l. Menurut Gustian dan Suharto (2005) menyatakan bahwa masalah bau dan kandungan beberapa jenis garam terlarut, yang tidak dikehendaki dapat menurunkan mutu bahan baku air minum. Adanya beberapa jenis garam dalam air dapat berasal dari mineral tanah/batuan yang terlarut dalam air atau peresapan (intrusi) air laut ke daratan. Sumber air tanah pada kawasan pesisir mempunyai tingkat salinitas tinggi sehingga air tersebut tidak memenuhi syarat sebagai air minum.

tanah yang dilakukan penduduk dapat menyebabkan melengkungnya tinggi muka air tanah (atas dan bawah) di sekitar sumur. Menurut Indahwati, dkk (2013) bahwa eksploitasi air tanah yang terus berlangsung dan semakin meningkat dari waktu ke waktu diduga telah mengakibatkan terjadinya intrusi air laut. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya sumur penduduk yang berubah menjadi payau/salin. Air tanah yang disedot secara besar-besaran sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pengambilan/ pemanfaatan dengan pembentukan air tanah. Hal ini dapat menyebabkan menurunkan air tanah, di daerah pesisir penurunan permukaan air tanah akan mengakibatkan perembesan air laut ke daratan (intrusi), karena tekanan air tanah menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan air laut.

Berdasarkan Pramushinto dan Samsul (2013) mengenai permasalahan wilayah pesisir terkait dengan salinitas bahwa ada dua sektor yang mengalami dampak langsung dari salinitas yaitu sektor perairan dan pengairan. Secara tidak langsung, bahwa dampak salinitas juga mempengaruhi sektor perumahan khususnya memperburuk kondisi perumahan, kondisi air dan kualitas air bersih yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam perumahan tersebut merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat pesisir.

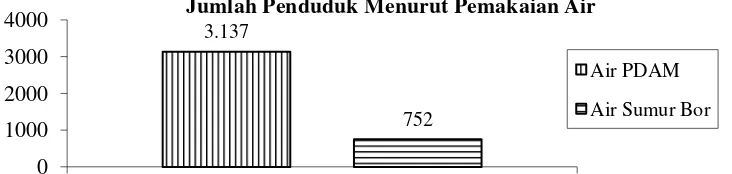

Klasifikasi Air Berdasarkan Jenis Air

penggunaan air di Kelurahan Belawan II dari PDAM dan sumur bor. Jumlah pemakaian air dapat dilihat pada Gambar 11.

Sumber : Data Monografi Kelurahan, 2012

Gambar 11. Jumlah penduduk menurut pemakaian air di Kelurahan Belawan II Berdasarkan Gambar 7 jenis air payau sebesar 69% dengan warna air sumur keruh atau berwana kuning dan rasa air sumur bor berasa payau. Air payau adalah suatu campuran air tawar dan air laut. Menurut Sriyono, dkk (2011) bahwa nilai salinitas dapat digunakan untuk identifikasi pengelompokan jenis air tanah, termasuk kelompok tawar, sedang, payau dan asin. Air tanah asin diindikasikan sudah tercemar atau terintrusi oleh air laut. Demikian juga untuk air payau dapat diindikasikan sudah terintrusi oleh air laut yang berasa asin. Air tanah di kawasan pantai dapat berasa tawar payau maupun asin.

Air sumur bor yang termasuk dalam jenis air sedang sebesar 27% (Gambar 7). Jenis air sumur sedang memiliki nilai salinitas 500-1500 mg/l. Warna air sumur bening tetapi terdapat warna air yang keruh dan air berasa agak payau. Menurut Permenkes RI (1990) menyatakan bahwa kualitas atau mutu yang disyaratkan untuk air bersih adalah berdasarkan syarat fisik, kimia dan bakteri sesuai standart atau baku mutu yang berlaku. Untuk mengetahui kualitas air dapat dilakukan dengan uji laboraturium, sedangkan syarat fisik dapat dilakukan

3.137

Jumlah Penduduk Menurut Pemakaian Air

Air PDAM

pengamatan langsung yang meliputi: tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau dan jernih.

Gambar 7 Menunjukkan bahwa air sumur bor yang termasuk jenis air tawar sebesar 4%, dimana air sumur bor tersebut berwarna bening atau jernih. dan sebagian kecil berasa air tawar. Berdasarkan Keputusan Menteri (2000) bahwa kualitas air asin atau payau tidak layak untuk dijadikan bahan baku air minum.

Air yang berubah menjadi payau semakin lama akan semakin meningkat mengharuskan masyarakat untuk mencari alternatif lain dalam memperoleh air bersih. Keterbatasan sumber-sumber air yang dapat menyediakan air bersih mengakibatkan minimnya alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah menjadi sasaran yang paling merasakan dampak dari kurangnya air bersih. Penyediaan air bersih yang dilakukan oleh pemerintah belum merata. Hal ini dikatakan oleh seorang warga bahwa di lingkungan tersebut belum ada penyediaan air bersih sehingga air bersih diperoleh dengan cara membeli air dari warga yang memiliki air sumur bersih.

Pengaruh Kedalaman Sumur Terhadap Nilai Salinitas

Penggunaan sumur bor di Kelurahan Belawan II untuk mandi dan mencuci, sedangkan untuk minum dan memasak para penduduk tetap menggunakan air dari jasa PDAM. Kedalaman dari sumur bor mencapai puluhan meter ke dalam tanah, tetapi pada musim kemarau kondisi air pada sumur tersebut menjadi berkurang dan tampak agak keruh. Pada musim kemarau, warga yang menggunakan air sumur bor memperoleh air bersih dengan membeli air bersih pada agen-agen penjualan air disekitar daerah mereka.

Berdasarkan Gambar 8 kedalaman sumur 65-100 meter air yang termasuk klasifikasi berbahaya berjumlah 47 sumur bor. Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa kedalaman sumur mempengaruhi nilai salinitas. Berdasarkan Sastra (2011), sumur dalam dan terletak di dekat pantai tidak tercampur dengan air asin, tetapi terkadang percampuran tersebut terjadi meskipun sumur tersebut dangkal dan cukup jauh. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan setempat seperti batuan penyusun akuifer dan areal lintasan pada saat aliran air bergerak dari sumber air sampai ke tempat daerah penyimpanan cadangan air tanah atau akuifer, kualitas air tanah juga dipengaruhi oleh perilaku manusia terutama menyangkut limbah yang dihasilkan oleh aktivitas hidupnya

Air sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi diijinkan berjumlah 2 sumur bor dan sumur bor yang termasuk klasifikasi bagus tidak ditemukan (Gambar 8). Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus berkembang pada suatu wilayah tertentu akan mengakibatkan peningkatan akan ruang untuk hidup. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk semakin sempit lahan, maka semakin sempit pula infiltrasi (peresapan air ke dalam tanah) yang terjadi karena tertutup oleh bangunan-bangunan. Selain itu pertambahan penduduk akan pula meningkatkan kebutuhan akan air, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap daya dukung lahan untuk menyediakan air (Sitorus, 2011).

Berdasarkan Gambar 9 sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi diijinkan berjumlah 88 sumur bor dan klasifikasi bagus berjumlah 7 sumur. dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Menurut Revology (2013), apabila rumah berada di pesisir pantai atau di pinggir laut atau di daerah lain yang memiliki kandungan garam tinggi dilakukan pengeboran dengan kedalaman diatas 100 meter untuk memperoleh air bersih. Kualitas air ini layak untuk digunakan sebagai air bersih untuk mandi, mencuci dan kegiatan lainnya.

Air sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi meragukan berjumlah 36 sumur bor (Gambar 8). Hal ini dapat terjadi karena adanya proses pasang surut dari air laut serta berat jenis kandungan air laut yang lebih besar dari pada air tawar sehingga mampu mendesak air tawar. Semakin tinggi fluktuasi pasang surut dan semakin landai daerah daratan kegaraman air ke daerah daratan pantai maka akan semakin jauh pengaruh kegaraman air kearah daratan sehingga zona transisi air laut dan air tawar juga semakin luas (Hamzah, 2011).

Lestari, dkk (2012), jika terjadi pengambilan air yang berlebihan dan tidak terkontrol pada akuifer pantai ini, maka mengakibatkan turunnya muka air tanah. Jika dilakukan pemompaan secara terus menerus dalam kapasitas yang besar, maka permukaan air laut akan mencapai dasar sumur. Akibatnya terjadi pencampuran antara air laut dengan air tawar.

Berdasarkan data geologi jenis batuan yang terdapat terdiri dari sedimen lepas berupa bongkahan, kerikil, pasir, lempung dan batu gamping termasuk di dalam satuan aluvium dan ketebalan antara 10-30 meter. Akuifer yang tersusun oleh material batu pasir diperkirakan memiliki derajat kelulusan yang cukup tinggi dan apabila dipengaruhi intrusi air laut maka batu pasir akan lebih cepat terintrusi oleh air laut dibandingkan dengan material pasir atau kerikil, mengingat batu pasir bersifat lebih porous. Porous merupakan sifat tanah yang mempunyai pori-pori dalam tanah dalam jumlah banyak sehingga kemampuan air menyerap air tinggi. Sifat yang sulit untuk melepas air adalah lempung sehingga intrusi air laut yang terjadi akan sulit untuk dikendalikan atau diatasi, sedangkan batu gamping dan kerikil mampu menyerap air hujan lebih banyak.

Pemetaan Salinitas

Penentuan lokasi di lapangan dilakukan mencatat letak koordinat sumur bor, longitude, latitude dengan menggunakan GPS (Global Position System). Dilakukan Pengambilan sampel pada titik koordinat, kemudian diolah dengan menggunakan Sofware ArcView 3.3. Data hasil penelitian yang diperoleh adalah hasil pengukuran salinitas air sumur bor sebagai kandungan konsentarsi garam dan titik koordinat sebagai lokasi sumur bor berada.

di sebelah selatan berbatasan dengan Belawan Bahari. Pemukiman padat terdapat di daerah penelitan. Sebaran salinitas yang bervariasi mulai dari klasifikasi bagus dengan nilai salinitas 175-535 mg/l, diijinkan dengan nilai salinitas 526-1400 mg/l, meragukan antara 1401-2100 mg/l dan berbahaya lebih dari 2100 mg/l.

Topografi daerah Belawan merupakan daerah pesisir dengan sungai yang bermuara ke laut. Kecamatan Medan Belawan merupakan morfologi dataran pantai, dengan ketinggian 0-3 meter diatas permukaan laut. Letak geografis Kecamatan Medan Belawan termasuk dataran rendah. Daerah dataran rendah merupakan daerah yang cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan daerah yang memiliki topografi lebih tinggi. Penggunaan lahan di daerah dataran ini dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang mengarah menjadi daerah pusat kota, pemukiman, perkantoran, dan wilayah industri. Perkembangan ini merupakan gejala wajar dari perkembangan kota. Topografi yang berbentuk dataran ini dapat berfungsi sebagai daerah discharge (daerah buangan) karena frekuensi pengambilan air tanah yang relatif sehingga pada daerah ini perkembangan penduduknya tumbuh pesat. Sebagai contoh perubahan tata guna lahan yang terus berkembang dari tahun ke tahun pada Gambar 12.

Strategi Pengelolaan Sumberdaya Air

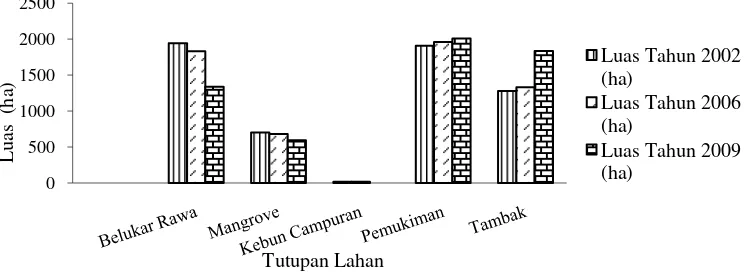

Sumber : Putra, 2012

Gambar 12. Penggunaan lahan di pesisir Kota Medan

Pengalihfungsian lahan hutan mangrove dan pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove secara besar-besaran untuk kepentingan penduduk sehingga kawasan ekosistem hutan mangrove semakin berkurang. Dampak negatif akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa pesisir seperti proses tergerusnya garis pantai (erosi/abrasi) karena tidak adanya penahan gelombang, terjadinya intrusi air laut (meresapnya air laut atau air asin ke air tanah) dan bertambah dangkalnya perairan pantai (sedimentasi) pencemaran dari sungai ke laut akan meningkat karena tidak adanya penyaring polutan, dan zona budidaya perikanan pun akan terancam dengan sendirinya. Peta penutupan lahan Sumatera Utara dapat dilihat pada Lampiran 4.

Berdasarkan Gambar 13 luas areal hutan mangrove di Kecamatan Medan Belawan dari 250 ha menjadi 150 ha. Kerusakan 60% terjadi akibat dari pekerjaan manusia, seperti membabat tanaman pelindung pantai (mangrove), baik untuk tujuan pemanfaatan nilai ekonomis kayu bakau maupun untuk konversi lahan menjadi tambak atau lokasi bangunan liar. Perubahan luas lahan hutan mangrove dapat dilihat pada Gambar 13.

Sumber : Ginting, 2006

Gambar 13. Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove di Pantai Timur Sumatera Utara

Sarana penyediaan air bersih untuk Kelurahan Belawan II tidak sepenuhnya dapat diperoleh dari Perusahaan Air Minum (PAM), maka air tanah (sumur bor) merupakan salah satu cara yang paling banyak dipilih penduduk untuk mendapatkan air bersih sebagai sumber air bersih alternatif. PAM mampu menjangkau pelayanan hanya melayani bagian kota tertentu saja, sehingga warga menggunakan air sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air bersihnya. Akibat pemanfaatan sumur bor yang semakin tidak terkendali menyebabkan penurunan muka air tanah. Penurunan muka air tanah akan menyebabkan terjadinya intrusi air laut semakin cepat.

Berdasarkan Gambar 12 dan 13 maka diperlukan pengelolaan sumberdaya air tanah melalui cara:

1. Pembuatan sumur resapan. Menurut Asdak (2007), untuk daerah dengan tingkat pemukiman termasuk padat, pembuatan sumur-sumur resapan dapat dilakukan di sekitar tempat tinggal. Pembuatan sumur resapan dapat dilakukan

di belakang atau di depan (samping) rumah, melalui talang dapat dialirkan ke dalam sumur resapan.

2. Pemerintah daerah hendaknya melakukan penyuluhan langsung ke lapangan tentang pemanfaatan pelestarian serta dampak dari kerusakan ekosistem mangrove kepada seluruh penduduk dan memberikan sangsi tegas apabila terjadi kerusakan hutan mangrove kepada warga yang melakukannya.

3. Kerjasama antara pemerintahan, pihak swasta dan penduduk terhadap kebersihan lingkungan baik di darat dan di air.

4. Penegakan aturan penggunaan air permukaan maupun air bawah tanah menurut kriteria efisiensi pemakaian dan memberikan pinalti setiap bentuk penyalahgunaan air dan pelanggaran terhadap ketentuan zona air tawar, untuk ditindak secara tegas dan konsisten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Jumlah sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi bagus sebesar 4%, diijinkan sebesar 27%, meragukan sebesar 45% dan berbahaya 24%. Sumur bor yang termasuk dalam klasifikasi air berdasarkan jenis air tawar sebesar 4%, sedang sebesar 27% dan payau sebesar 69%. Bahwa air sumur bor di Kelurahan Belawan II mendominasi jenis air payau.

2. Hasil penelitian menunjukkan sumur bor yang memiliki kedalaman antara 100-125 meter akan memperoleh air yang klasifikasi kadar garam yang baik. Klasifikasi kadar garam yang berbahaya terdapat pada kedalaman 65-100 meter.

3. Pola sebaran salinitas di Kelurahan Belawan II bervariasi antara 333-3000 mg/l

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Adel. 2011. Pengertian Air Tanah. Februari 2013].

Arief, D. 1984. Pengukuran Salinitas Air Laut Dan Peranannya Dalam Ilmu Kelautan. Oseana, Vol. IX, Nomor 1 : 3-10.

Asdak, C. 2007. Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadja Mada University Press, Yogyakarta.

Data Monografi Kelurahan. 2012. Daftar Isian Penyusunan Kelurahan/Kecamatan Medan-Belawan Tahun 2012. Kotamadya Medan. Sumatera Utara.

Ekarini, D., Achmat, C S dan Irawan. 2009. Aplikasi GIS Untuk Pemetaan Pola Aliran Air Tanah Di Kawasan Borobudur. Laporan Hasil Kajian DIrektorat Jenderal Sejarah Dan Purbakala. Balai Konservasi Peninggalan Borubodur.

Fadhlan, M. 2011. Pengaruh Aktivitas Penduduk Terhadap Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Skripsi. Universitas Negeri Medan.

Ginting, E. 2011. Analisis Intrusi Air laut Pada Sumur Gali dan Sumur Bor Dengan Metode Konduktivitas Listrik Di Kecamatan Hamparan Perak. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Gunawan, S. 2012. Pengaruh Kegiatan Industri Terhadap Kualitas Air Sumur Pada Permukiman Penduduk Di Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Gustian, I dan Suharto. 2005. Studi Penurunan Salinitas Air dengan Menggunakan Zeolit Alam yang Berasal dari Bengkulu. Jurnal Gradien Vol.1 No.1 : 38-42.

Hamzah, M S. 2011. Hidrologi Pantai Dan Kebutuhan Air Masyarakat Pesisir. Jurnal Fisika “FUSI” ISSN : 1412-0429 Vol. 9 No 1 : 68-88

Hendrayana, H. 2002. Dampak Pemanfaatan Air Tanah. Geological Engineering. Gadja Mada University.

Husni, A., dan Roh, S. 2012. Sebaran TDS, DHL, Penurunan Muka Air Tanah Dan Prediksi Intrusi Air Laut Di Kota Tangerang Selatan. Jurnal Skripsi. IPB. Bogor.

Indahwati, N., Muryani dan Pipit. 2013. Studi Salinitas Air Tanah Dangkal Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pamalang Tahun 2012. Pendidikan Geografi Surakarta.

Isabella. 2011. Potensi Pencemaran Air Tanah di Kawasan Padat Permukiman. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Keputusan Menteri. 2000. Pedoman Teknik Penentuan Nilai Perolehan Air Dari Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dalam Menentukan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah. 1451 K/10/MEM/2000.

Kodoatie, R. 1996. Pengantar Hidrogeologi. ANDI, Yogyakarta.

Kurniati, E. 2009. Kualitas Air. September 2013].

Lestari, A D., Kriyo. dan Suntoyo. 2012. Pengaruh Kenaikan Permukaan Air Laut pada Intrusi Air Laut di Akuifer Pantai (Studi Kasus : Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau). Skripsi. ITS. Surabaya.

Lietha. 2012. Dasar Teori Dan Metodologi Penelitian ABT.

Nasjono, J. 2010. Pola Penyebaran Salinitas Pada Akuifer Pantai Pasir Panjang, Kota Kupang, NTT. Jurnal Bumi Lestari, Vol. 10 No. 2 : 263 – 269.

Permenkes RI No. 416/Menkes/PER/XI. 1990. Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Jakarta.

Purba, D.F. 2009. Analisis Pencemaran Logam Berat Pada Air Sumur Bor Dengan Metode Spektrofotometri Untuk Dapat Digunakan Sebagai Air Minum Di Kecamatan Medan-Belawan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Putra, B. 2010. Analisa Kualitas Fisik, Bakteriologis dan Kimia Air Sumur Gali Serta Gambaran Keadaan Konstruksi Sumur Gali di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli serdang Tahun 2010. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Putra, S. 2012. Pemetaan Perubahan Tutupan Lahan di Pesisir Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Pramushinto. R dan Samsul. 2013. Pola Pemanfaatan Sumberdaya Air Bersih Oleh Masyarakat Sebagai Antisipasi Dampak Salinisasi Di Wilayah Pesisir Kecamatan Jepara (Studi Kasus Kelurahan Bulu, Kelurahan Kauman, Kelurahan Jobokuto d. an Kelurahan Ujung Batu. Jurnal Teknik PWK Vol. 2 No. 3 : 765-774

Rabiatun. 2012. Analisis Kesesuaian Lahan dan Kebijakan Permukiman di Kawasan Pesisir Kota Medan. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Rahadi, B dan Novia, L. 2012. Penentuan Kualitas Air Tanah Dangkal Dan Arahan Pengelolaan (Studi Kasus Kabupaten Sumenep). Jurnal Teknologi Pertanian Vol. 13 No. 2 : 97-104.

Rejekiningrum, P. 2009. Peluang Pemanfaatan Air Tanah Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Air. Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 3 No. 2 : 85-96.

Revology. 2013.Cara Mengatasi Air Kuning dan Berpasir. 2013].

Sastra, Z. 2011. Analisis Intrusi Air Laut Dan Zona Klorida Pada Sumur Bor Dalam Dan Dangkal Di Kawasan Kota Medan Dan Sekitarnya. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Setiadi, T., dan Jefree. 2010. Pengembangan Aplikasi Untuk Menentukan Daerah Pencemaran Limbah Home Industry Berbasis Sistem Informasi Geografis. Jurnal Informatika Vol. 4, No. 2 : 488-495.

Siregar, A L. 2007. Pendugaan Potensi Tegakan Hutan Pinus (Pinus merkusii) di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi, Dengan Metoda Stratified Systematic Sampling With Random Start Menggunakan Unit Contoh Lingkaran Konvensional dan Tree Sampling. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Siswanto, B. 2011. Evaluasi Kebijakan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta. Tesis. Institut Pertanian Bogor.

Sitorus, E. 2011. Analisis Intrusi Air laut Pada Sumur Gali dan Sumur Bor Dengan Metode Konduktivitas Listrik Di Kecamatan Medan Belawan. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Sitorus, H S. 2011. Analisis Intrusi Air laut Pada Sumur Gali dan Sumur Bor Dengan Metode Konduktivitas Listrik Di Kecamatan Medan Marelan. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Sriyon, Nur Qudus dan Dewi. Model Spasial Ketersediaan Air Tanah dan Intrusi Air Laut Untuk Penentuan Zone Konservasi Air Tanah. Jurnal Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Lampiran 1. Lokasi Penelitian

Kondisi lingkungan Kelurahan Belawan II

Lampiran 2. Pengukuran Salinitas

Sumur Bor Pengambilan Air

Penetesan Air Sumur Bor Pengamatan Salinitas

Lampiran 3. Alat dan Bahan

Pipet Tetes Refraktometer Aquadest

Tisu GPS Alat Tulis

Lampiran 5. Data Pengguna Sumur, Titik Koordinat, Salinitas, Klasifikasi, Kedalaman Sumur, Jenis Air dan Kegunaan Sumur

No. Hari/Tanggal Nama Pemilik Kode

Lampiran 5. Lanjutan

No. Hari/Tanggal Nama Pemilik Kode

Sumur

Lintang Utara Bujur

Lampiran 5. Lanjutan

No. Hari/Tanggal Nama Pemilik Kode

Sumur

Lintang Utara Bujur

Lampiran 5. Lanjutan

No. Hari/Tanggal Nama Pemilik Kode

Sumur

Lintang Utara Bujur

Lampiran 5. Lanjutan

No. Hari/Tanggal Nama Pemilik Kode

Sumur

Lintang Utara Bujur

Lampiran 5. Lanjutan

No. Hari/Tanggal Nama Pemilik Kode

Sumur

Lintang Utara Bujur

Lampiran 5. Lanjutan

No. Hari/Tanggal Nama Pemilik Kode

Sumur

Lintang Utara Bujur

Lampiran 5. Lanjutan

No. Hari/Tanggal Nama Pemilik Kode

Sumur

Lintang Utara Bujur

Lampiran 5. Lanjutan

No. Hari/Tanggal Nama Pemilik Kode

Sumur

Lintang Utara Bujur

Lampiran 5. Lanjutan

Keterangan : 1= Minum, 2=Mandi, 3=Menyuci, 4=Memasak

No. Hari/Tanggal Nama Pemilik Kode

Sumur

Koordinat

Salinitas

(mg/l) Klasifikasi

Kedalaman

(m) Jenis Air

Kegunaan Sumur

Lintang Utara Bujur

Timur

189 Kamis/29-08-2013 Dadang SB 189 3.783417 98.68436 1666 Meragukan 100 Sedang 12 3

190 Kamis/29-08-2013 Santi SB 190 3.784222 98.68375 2000 Meragukan 85 Payau 3

191 Kamis/29-08-2013 Ahmad SB 191 3.781583 98.69539 1666 Meragukan 100 Payau 2 3

192 Kamis/29-08-2013 Wulan SB 192 3.783028 98.69647 1333 Diijinkan 110 Sedang 1 2

193 Kamis/29-08-2013 Chairil Amri SB 193 3.786833 98.69842 2000 Meragukan 100 Payau 3

194 Jumat/30-08-2013 Manto SB 194 3.785917 98.69739 1000 Diijinkan 110 Sedang 1 2 3

195 Jumat/30-08-2014 Purnama SB 195 3.784778 98.69647 1666 Meragukan 100 Payau 2 3

196 Jumat/30-08-2015 Rominta SB 196 3.786222 98.69533 1333 Diijinkan 110 Sedang 1 2 3 4

197 Jumat/30-08-2016 Benyamin Pelawi SB 197 3.789528 98.69783 1000 Diijinkan 125 Sedang 1 2 3