PENDUGAAN POTENSI BIOMASSA DAN SIMPANAN

KARBON TERIKAT di ATAS PERMUKAAN TANAH PADA

TEGAKAN POHON

Acacia mangium

dan

Pinus merkusii

DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR

PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN

PARANITA ASNUR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pendugaan Potensi Biomassa dan Simpanan Karbon Terikat di Atas Permukaan Tanah pada Tegakan Pohon Acacia mangium dan Pinus merkusii di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2013

Paranita Asnur

Atas Permukaan Tanah pada Tegakan Pohon Acacia mangium dan Pinus merkusii

di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Dibimbing oleh BAMBANG HERO SAHARJO dan CECEP KUSMANA.

Pendugaan potensi biomassa dan simpanan karbon sangat penting untuk mengetahui kelestarian hutan. Pendugaan dilakukan dengan cara destruktif atau persamaan alometrik. Pendugaan dengan cara destruktif memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang besar, sedangkan pendugaan dengan persamaan alometrik terpaku pada jenis tanaman tertentu saja. Untuk itu diperlukan persamaan alometrik terbaik yang bisa diaplikasikan pada jenis tanaman, sistem silvikultur, topografi, dan curah hujan yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menduga potensi biomassa dan simpanan karbon dengan menggunakan persamaan alometrik. Selanjutnya dipilih persamaan alometrik terbaik untuk pendugaan potensi biomassa dan simpanan karbon pada tegakan A. mangium dan

P. merkusii dengan menggunakan simulasi Resampling Bootstrap. Nilai relatif bias yang paling mendekati persamaan alometrik Heryanto dan Siregar (2007) dinyatakan sebagai persamaan alometrik terbaik. Berdasarkan hasil analisis didapatkan persamaan alometrik W = 0.066 x D2.59 merupakan persamaan alometrik terbaik untuk pendugaan potensi biomassa dan simpanan karbon pada tegakan A. mangium sedangkan untuk P. merkusii adalah persamaan alometrik LogW = - 0.686 + 2.26 logD

Storage in Acacia mangium and Pinus merkusii at Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Supervised by BAMBANG HERO SAHARJO and CECEP KUSMANA.

Estimation of biomass and carbon storage potential is very important for forestspreservation. In generally estimation used destructive method or allometric equations method. Estimation destructive manner requires time, cost and human resources, while estimating the allometric equation fixated on certain types of plants. It is necessary to obtain the best allometric equation which can be applied to various forest standing tree, silviculture system, topography, and rainfall. This study aimed to estimate the potential of biomass and carbon stocks using allometric equations.The best selected allometric equations to estimate biomass and carbon storage potential in stand of Acacia mangium and Pinus merkusii

using Bootstrap resampling simulation. The relative values of the bias that approachedto allometric equations which W = 0.199 x D2.148 for A. mangium and W = 0.177 x D2.0501 for P. merkusiiwill be declared as the best allometric equation. Based on the analysis results obtained allometric equations W = 0.066 x D2.59 is a best allometric equations to estimate biomass and carbon storage potential in stand A. mangium while for P. merkusii is allometric equation LogW = -0.686 + 2.26 logD.

©Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

TEGAKAN POHON

Acaci mangium

dan

Pinus merkusii

DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR

PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi Silvikultur Tropika

PARANITA ASNUR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2013 ini ialah potensi biomassa dan simpanan karbon, dengan judul Pendugaan Potensi Biomassa dan Simpanan Karbon Terikat di Atas Permukaan Tanah pada Tegakan Pohon Acacia mangium dan Pinus merkusii di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo MAgr dan Prof Dr Ir Cecep Kusmana MS yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Administratur KPH Bogor Ir Asep Rusnandar MM beserta staf yang telah membantu selama pengumpulan data dan kepada Pemerintah Propinsi Jambi yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak, Ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Oktober 2013

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

I PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 1

Tujuan 2

Manfaat Penelitian 2

Kerangka Pemikiran 2

II TINJAUAN PUSTAKA 5

Biomassa dan Karbon 5

Model Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Pohon 6

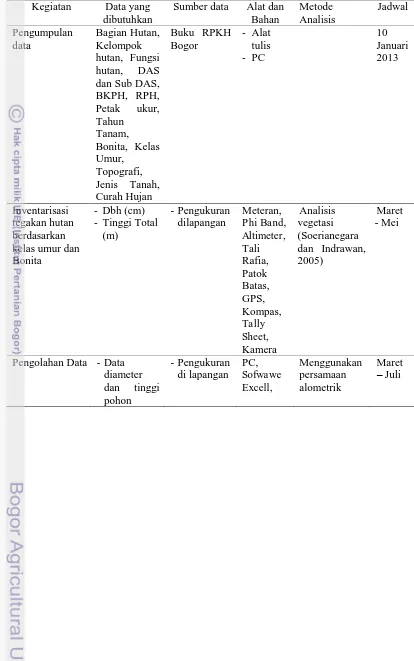

III METODE PENELITIAN 8

Tempat dan Waktu Penelitian 8

Alat dan Bahan 8

Peubah yang Diamati 8

Rancangan Sampling 8

Analisis data 9

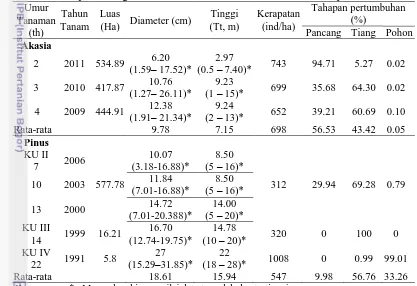

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 13

Hasil 13

Komposisi tegakan 13

Potensi biomassa dan simpanan karbon terikat di atas

permukaan tanah 13

Pembahasan 17

Komposisi tegakan 17

Potensi biomassa dan simpanan karbon terikat di atas

permukaan tanah 19

V SIMPULAN DAN SARAN 23

Simpulan 23

Saran 23

DAFTAR PUSTAKA 24

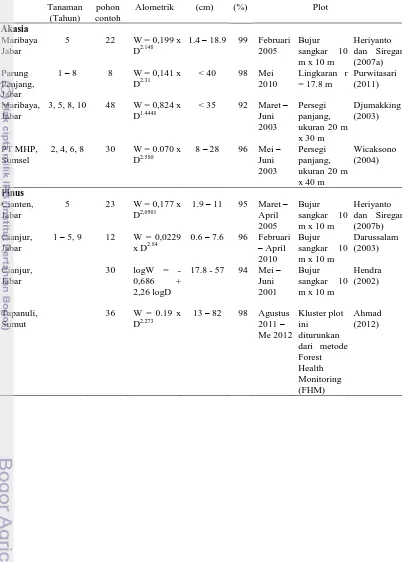

1. Matriks kantong karbon utama yang perlu diukur dan dimonitor

untuk berbagai contoh proyek karbon berbasis hutan 7 2. Ukuran sampel untuk pendugaan biomassa dan kandungan

karbon pada pohon Akasia dan Pinus pada Bonita 2 9 3. Persamaan alometrik yang digunakan untuk menduga potensi

biomasa dan simpanan karbon 10

4. Beberapa persamaan alometrik untuk menduga potensi biomassa

tegakan A. mangium dan P. merkusii 11

5. Matriks metode penelitian 12

6. Komposisi Tegakan A. mangium dan P. merkusii di lokasi

penelitian 13

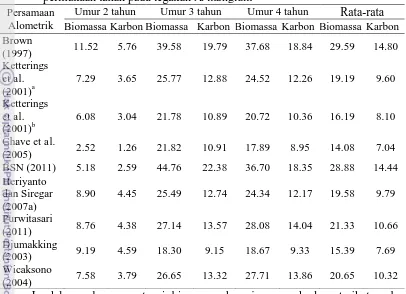

7. Potensi biomassa (ton/ha) dan simpanan karbon (ton C/ha)

terikat diatas permukaan tanah pada tegakan A. mangium 14 8. Potensi biomassa (ton/ha) dan simpanan karbon (ton C/ha)

terikat diatas permukaan tanah pada tegakan P. merkusii 14 9. Rekapitulasi hasil Simulasi Resampling Bootstrap persamaan

alometrik potensi biomassa dan simpanan karbon A. mangium 15 10.Total pendugaan potensi biomassa dan simpanan karbon terikat

pada tegakan A. mangium dan P. merkusii 16

11.Dugaan potensi biomassa (ton/ha) dan karbon (ton C/ha) pada

tegakan A. mangium dan P. merkusii 16

DAFTAR GAMBAR

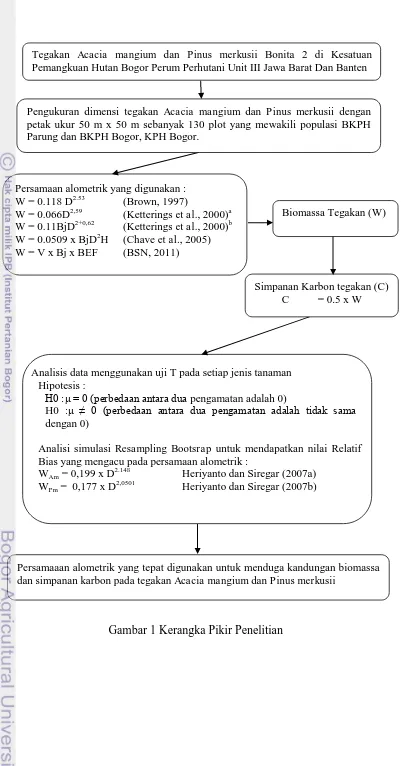

1. Kerangka pikir penelitian 4

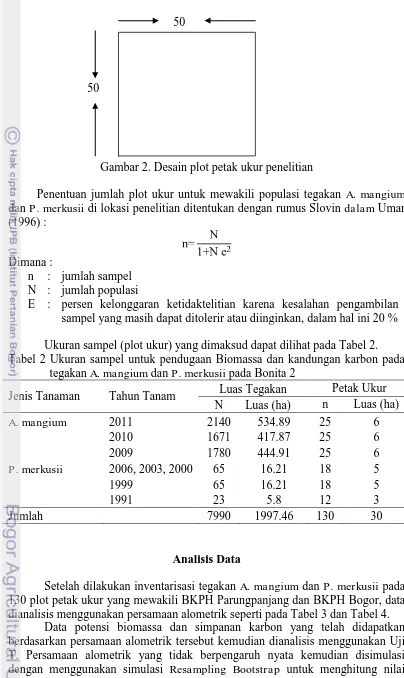

2. Desain plot petak ukur Penelitian 9

3. Potensi Biomassa dan simpanan karbon pada tegakan A.

mangium (a)dan P.merkusii (b) 15 4. Tanaman pengisi mindi (Melia azedarach) (a) dan tanaman

pengisi pada tegakan P. merkusii (b) 18

5. Sistem tumpang sari dengan tanaman Ketela pohon (Manihot utillisima) (a) Kentang (Solanum tuberosum) (b) yang ditanam

dibawah tegakan A. mangium 18

6. Serangan hama ulat kantung (Psychidae) pada A. mangium

I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan hutan sangat disorot setelah terjadinya peningkatan suhu di permukaan bumi. Indonesia yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia dituntut untuk memberikan kontribusi dengan cara meningkatkan produktifitas hutan dalam penyerapan karbon. Kementrian Kehutanan melalui program-program yang digalakkan berupaya untuk mengendalikan kelestarian hutan. Kementrian Lingkungan Hidup juga memberikan kontribusi nyata melalui ruang terbuka hijau di perkotaan dan di sepanjang jalur jalan.

Studi tentang pendugaan kandungan karbon hutan semakin intensif dilakukan pada berbagai tutupan lahan. Hal ini dapat dipahami, karena CO2

merupakan penyusun Gas Rumah Kaca (GRK) yang banyak dihasilkan pada proses deforestasi. Kontribusi CO2 yang dapat memberikan efek peningkatan suhu

permukaan bumi dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengabsorbsi panjang gelombang tertentu dan juga kestabilannya di atmosfer (Murdiyarso dan Husin 1994).

Penelitian-penelitian mengenai pendugaan biomassa dan karbon di hutan alam, hutan tanaman dan ruang terbuka hijau (RTH) telah banyak dilakukan, demikian pula penelitian-penelitian dengan menggunakan berbagai metode juga telah dilakukan untuk merumuskan persamaan alometrik. Beberapa persamaan alometrik hanya berlaku pada jenis-jenis tertentu dengan topografi, jenis tanah dan curah hujan tertentu pula. Belum ada penelitian yang mengarah pada perbandingan alometrik yang tepat digunakan pada topografi, curah hujan, jenis tanaman dan sistem pengelolaan yang diterapkan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, oleh sebab itu perlu dilakukan kajian mengenai persamaan alometrik yang tepat digunakan untuk jenis Acacia mangium dan Pinus merkusii

pada topografi, tipe tanah dan curah hujan yang ada di KPH Bogor.

Perumusan Masalah

Perubahan iklim global telah menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam di berbagai belahan dunia. Tingkat kegawatan perubahan iklim global yang disebabkan deforestasi hutan yang menghasilkan emisi karbon ke atmosfer tertuang dalam Kyoto Protokol dan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang menekankan pentingnya usaha pengurangan emisi karbon dan penyerapan karbon atmosfer (IPCC, 2007). Salah satu alternatif dalam mengendalikan konsentrasi karbon, yaitu melalui pengembangan sink programme, dimana karbon organik sebagai hasil fotosintesis disimpan dalam biomassa tegakan hutan atau pohon berkayu. Indonesia sangat berpotensi menjadi negara penyerap emisi karbon karena mempunyai hutan tropis yang luas.

Persamaan alometrik merupakan salah satu cara pendugaan potensi biomassa dan simpanan karbon di atas permukaan pada tegakan pohon. Beberapa persamaan alometrik yang umum digunakan adalah Brown (1997); Ketterings et al. (2001); Chave et al. (2005); dan BSN (2011) pada berbagai tipe hutan. Beberapa persamaan alometrik yang ada, sangat bergantung pada faktor lingkungan dan pengambilan sampel pohon biasanya pada kisaran diameter 2 cm- 60 cm (Adinugroho dan Sidiyasa 2006; Basuki et al. 2004). Untuk dapat menggunakan persamaan alometrik tersebut sebagai acuan maka diperlukan kajian yang komprehensif terhadap model-model alometrik biomassa yang sudah dikembangkan sebelumnya.

Beberapa persamaan alometrik sangat bergantung pada faktor lingkungan tertentu dan belum diuji pada tegakan pohon di KPH Bogor, pada kelas umur dan bonita A. mangium dan P. merkusii. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian mengenai pendugaan dan pengukuran potensi biomassa dan simpanan karbon di permukaan tanah pada tegakan KPH Bogor dengan menggunakan persamaan alometrik Brown (1997); Ketterings et al. (2001); Chave et al. (2005); dan BSN (2011) untuk mendapatkan persamaan alometrik yang tepat digunakan pada tegakan tersebut.

KPH Bogor merupakan salah satu pengelola sumberdaya alam hayati yang memiliki nilai penting bagi ekosistem, salah satunya adalah sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Penyerapan karbondioksida berhubungan erat dengan biomassa tegakan, jumlah biomassa suatu daerah diperoleh dari produksi kepadatan biomassa dan jenis pohon. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa persamaan alometrik yang tepat digunakan dalam pendugaan potensi biomassa dan simpanan karbon pada jenis tanaman A. mangium dan P. merkusii di pada bonita 2 yang terdapat di KPH Bogor?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan persamaan alometrik yang tepat untuk menduga potensi biomassa dan simpanan karbon pada tegakan A. mangium dan P. merkusii

padabonita 2 yang terdapat di KPH Bogor.

2. Menduga potensi biomassa dan simpanan karbon di atas permukaan tanah pada tegakan A. mangium dan P. merkusii pada bonita 2 yang terdapat di KPH Bogor.

Manfaat Penelitian

Tersedianya persamaan alometrik yang tepat untuk menduga potensi biomassa dan karbon pada tegakan jenis A. mangium dan P. merkusii.

Kerangka Pikir

Banten. Berdasarkan rumus Slovin dalam Umar (1996) terdapat 130 petak ukur untuk mewakili populasi tegakan yang ada di BKPH Parungpanjang dan Bogor. Pengukuran dilakukan keseluruhan pada petak ukur berbentuk bujur sangkar berukuran 50 m x 50 m.

Persamaan alometrik pada penelitian ini menggunakan persamaan yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya (Tabel 3 dan Tabel 4). Hasil perhitungan dugaan potensi biomassa dan karbon dianalisis dengan menggunakan uji T. Persamaan alometrik yang berbeda nyata kemudian disimulasi dengan

I TINJAUAN PUSTAKA

Persamaaan alometrik yang tepat digunakan untuk menduga kandungan biomassa dan simpanan karbon pada tegakan Acacia mangium dan Pinus merkusii

Analisis data menggunakan uji T pada setiap jenis tanaman Hipotesis :

H0 :μ = 0 (perbedaan antara dua pengamatan adalah 0)

H0 :μ ≠ 0 (perbedaan antara dua pengamatan adalah tidak sama dengan 0)

Analisi simulasi Resampling Bootsrap untuk mendapatkan nilai Relatif Bias yang mengacu pada persamaan alometrik :

WAm = 0,199 x D 2.148

Heriyanto dan Siregar (2007a) WPm = 0,177 x D

2,0501

Heriyanto dan Siregar (2007b)

Simpanan Karbon tegakan (C) C = 0.5 x W Biomassa Tegakan (W) Persamaan alometrik yang digunakan :

W = 0.118 D2.53 (Brown, 1997)

W = 0.066D2,59 (Ketterings et al., 2000)a W = 0.11BjD2+0,62 (Ketterings et al., 2000)b W = 0.0509 x BjD2H (Chave et al., 2005) W = V x Bj x BEF (BSN, 2011)

Pengukuran dimensi tegakan Acacia mangium dan Pinus merkusii dengan petak ukur 50 m x 50 m sebanyak 130 plot yang mewakili populasi BKPH Parung dan BKPH Bogor, KPH Bogor.

Tegakan Acacia mangium dan Pinus merkusii Bonita 2 di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Dan Banten

II TINJAUAN PUSTAKAN

Biomassa dan Karbon

Menurut Brown (1997), biomassa adalah total jumlah materi hidup di atas permukaan pada suatu pohon dan dinyatakan dengan satuan ton berat kering per satuan luas. IPCC (1995) mendefinisikan biomassa sebagai total berat atau volume dalam suatu area atau volume tertentu. Pada penelitian yang terkait dengan biomassa dan kandungan karbon yang terdapat dalam suatu hutan terdapat banyak istilah yang terkait. Menurut Anwar et al. (1984), biomassa tumbuhan adalah jumlah berat kering dari seluruh bagian tumbuhan yang hidup dan untuk memudahkannya kadang-kadang dibagi menjadi biomassa di atas permukaan tanah (daun, bunga, buah, ranting, cabang dan batang) dan biomassa di bawah permukaan tanah (akar). Sedangkan menurut Chapman (1976) biomassa adalah berat bahan organik suatu organisme per satuan unit area pada suatu saat, berat bahan organik umumnya dinyatakan dalam satuan berat kering (dry weight) atau kadang-kadang dalam berat kering bebas abu (ash free dry weight).

Menurut Clark (1976) biomassa hutan (forest biomass) adalah keseluruhan volume makhluk hidup dari semua species pada suatu waktu tertentu dan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok utama yaitu pohon, semak dan vegetasi yang lain. Pada penelitian ini dibatasi hanya pada batang, yang dimaksud dengan batang (stem) adalah komponan pohon mulai di atas tunggul hingga ke pucuk dengan mengecualikan cabang dan daun.

Pohon (dan organisme foto-ototrof lainnya) melalui proses fotosintesis menyerap CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbon organik

(karbohidrat) dan menyimpannya dalam biomassa tubuhnya seperti dalam batang, daun, akar, umbi buah dan-lain-lain. Keseluruhan hasil dari proses fotosintesis ini sering disebut juga dengan produktifitas primer. Dalam aktifitas respirasi, sebagian CO2 yang sudah terikat akan dilepaskan kembali dalam bentuk CO2 ke

atmosfer. Selain melalui respirasi, sebagian dari produktifitas primer akan hilang melalui berbagai proses misalnya herbivory dan dekomposisi. Sebagian dari Biomassa mungkin akan berpindah atau keluar dari ekosistem karena terbawa aliran air atau agen pemindah lainnya. Kuantitas biomassa dalam hutan merupakan selisih antara produksi melalui fotosintesis dan konsumsi. Perubahan kuantitas biomassa ini dapat terjadi karena suksesi alami dan oleh aktifitas manusia seperti silvikultur, pemanenan dan degradasi. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya bencana alam (Sutaryo 2009).

Karbon tiap tahun biasanya dipindahkan dari atmosfer ke dalam ekosistem muda, seperti hutan tanaman atau hutan baru setelah penebangan, kebakaran atau gangguan lainnya (Hairiah et al. 2001). Sehingga jangka panjang penyimpanan karbon di dalam hutan akan sangat tergantung pada pengelolaan hutannya sendiri termasuk cara mengatasi gangguan yang mungkin terjadi (Murdiyarso et al. 1999).

Inventarisasi kandungan karbon hutan memerlukan penghitungan biomassa di atas permukaan, biomassa bawah permukaan, bahan organik mati dan karbon organik tanah.

• Biomassa atas permukaan adalah semua material hidup di atas permukaan. Termasuk bagian dari kantong karbon ini adalah batang, tunggul, cabang, kulit kayu, biji dan daun dari vegetasi baik dari strata pohon maupun dari strata tumbuhan bawah di lantai hutan.

• Biomassa bawah permukaan adalah semua biomassa dari akar tumbuhan yang hidup. Pengertian akar ini berlaku hingga ukuran diameter tertentu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan sebab akar tumbuhan dengan diameter yang lebih kecil dari ketentuan cenderung sulit untuk dibedakan dengan bahan organik tanah dan serasah.

• Bahan organik mati meliputi kayu mati dan serasah. Serasah dinyatakan sebagai semua bahan organik mati dengan diameter yang lebih kecil dari diameter yang telah ditetapkan dengan berbagai tingkat dekomposisi yang terletak di permukaan tanah. Kayu mati adalah semua bahan organik mati yang tidak tercakup dalam serasah baik yang masih tegak maupun yang roboh di tanah, akar mati, dan tunggul dengan diaeter lebih besar dari diameter yang telah ditetapkan.

• Karbon organik tanah mencakup carbon pada tanah mineral dan tanah organik termasuk gambut.

Model Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Pohon

Chapman (1976) mengelompokkan metode pengukuran biomassa di atas tanah ke dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Metode destruktif (pemanenan) a. Metode pemanenan individu tanaman

Metode ini digunakan pada tingkat kerapatan individu tumbuhan cukup rendah dan komunitas tumbuhan dengan jenis sedikit.

b. Metode pemanenan kuadrat

Metode ini mengharuskan memanen semua individu pohon dalam suatu unit contoh dan menimbangnya.

c. Metode pemanenan individu pohon yang mempunyai luas bidang dasar rata-rata.

Metode ini biasanya diterapkan pada tegakan yang memiliki ukuran seragam.

2. Metode non destruktif (tidak langsung) a. Metode hubungan alometrik

Persamaan alometrik dibuat dengan mencari korelasi yang paling baik antara dimensi pohon dengan biomassanya. Pembuatan persamaan tersebut dengan cara menebang pohon yang mewakili sebaran kelas diameter dan ditimbang.

b. Crop meter

Penduga biomassa metode ini dengan cara menggunakan seperangkat elektroda listrik yang kedua kutubnya diletakkan di atas permukaan tanah pada jarak tertentu.

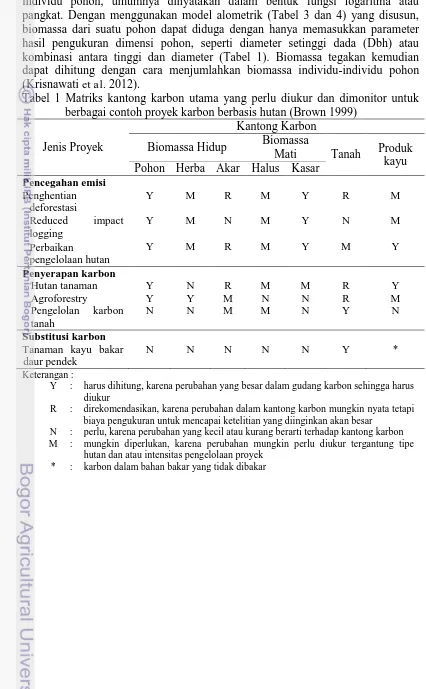

(Huxley 1993). Alometrik digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara laju pertumbuhan relatif dari komponen-komponen yang berbeda dari suatu individu pohon, umumnya dinyatakan dalam bentuk fungsi logaritma atau pangkat. Dengan menggunakan model alometrik (Tabel 3 dan 4) yang disusun, biomassa dari suatu pohon dapat diduga dengan hanya memasukkan parameter hasil pengukuran dimensi pohon, seperti diameter setinggi dada (Dbh) atau kombinasi antara tinggi dan diameter (Tabel 1). Biomassa tegakan kemudian dapat dihitung dengan cara menjumlahkan biomassa individu-individu pohon (Krisnawati et al. 2012).

Tabel 1 Matriks kantong karbon utama yang perlu diukur dan dimonitor untuk berbagai contoh proyek karbon berbasis hutan (Brown 1999)

Jenis Proyek

Kantong Karbon Biomassa Hidup Biomassa

Mati Tanah Produk kayu Pohon Herba Akar Halus Kasar

Pencegahan emisi

Penghentian deforestasi

Y M R M Y R M

Reduced impact logging

Y M N M Y N M

Perbaikan

pengelolaan hutan

Y M R M Y M Y

Penyerapan karbon

Hutan tanaman Y N R M M R Y

Agroforestry Y Y M N N R M

Pengelolan karbon tanah

N N M M N Y N

Substitusi karbon

Tanaman kayu bakar daur pendek

N N N N N Y *

Keterangan :

Y : harus dihitung, karena perubahan yang besar dalam gudang karbon sehingga harus diukur

R : direkomendasikan, karena perubahan dalam kantong karbon mungkin nyata tetapi biaya pengukuran untuk mencapai ketelitian yang diinginkan akan besar

N : perlu, karena perubahan yang kecil atau kurang berarti terhadap kantong karbon M : mungkin diperlukan, karena perubahan mungkin perlu diukur tergantung tipe

III METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten pada Kelas Perusahaan Hutan A. mangium dan P. merkusii. Waktu penelitian dilakukan pada Februari-Mei 2013.

Alat dan Bahan

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tegakan hutan A. mangium ( tahun tanam 2009, 2010 dan 2011) dan P. merkusii (tahun tanam 1991, 1999, 2000, 2003, dan 2006) pada Bonita 2 yang ditanam dengan sistem jalur, yaitu empat jalur ditanam dengan jenis tanaman pokok (Akasia atau Pinus) dan jalur kelima ditanam dengan tanaman pengisi (Mindi atau Sengon). Tegakan A. mangium yang berumur dua tahun ditanam dengan sistem tumpang sari dengan berbagai jenis tanaman lain dalam bentuk Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan bentuk kerjasama masyarakat dengan Perum Perhutani. Sedangkan pada tegakan berumur empat tahun terserang hama tanaman. Jenis gangguan lainnya adalah adanya ternak sapi yang masuk dalam kawasan tegakan. Tanaman pengisi pada tegakan P. merkusii kelas umur (KU) II dikelola dalam bentuk PHBM, namun jarak tanam dilakukan tidak teratur. Sedangkan pada KU IV dikelola dengan sistem hutan lindung tanpa adanya tanaman pengisi.

Alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pita ukur, haga hypsometer, tally sheet, kalkulator, GPS, Microsoft Excel 2007 dan Perangkat Komputer (Tabel 6).

Peubah yang Diamati

Peubah yang diukur dalam penelitian ini adalah :

1. Tinggi total pohon A. mangium dan P. merkusii pada Bonita 2

2. Diameter pohon setinggi dada (pada 130 cm dari atas permukaan tanah).

Rancangan Sampling

Gambar 2. Desain plot petak ukur penelitian

Penentuan jumlah plot ukur untuk mewakili populasi tegakan A. mangium

dan P. merkusii di lokasi penelitian ditentukan dengan rumus Slovin dalam Umar (1996) :

Dimana :

n : jumlah sampel N : jumlah populasi

E : persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam hal ini 20 %

Ukuran sampel (plot ukur) yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Ukuran sampel untuk pendugaan Biomassa dan kandungan karbon pada

tegakan A. mangium dan P. merkusii pada Bonita 2

Jenis Tanaman Tahun Tanam Luas Tegakan Petak Ukur N Luas (ha) n Luas (ha)

A. mangium 2011 2140 534.89 25 6

2010 1671 417.87 25 6

2009 1780 444.91 25 6

P. merkusii 2006, 2003, 2000 65 16.21 18 5

1999 65 16.21 18 5

1991 23 5.8 12 3

Jumlah 7990 1997.46 130 30

Analisis Data

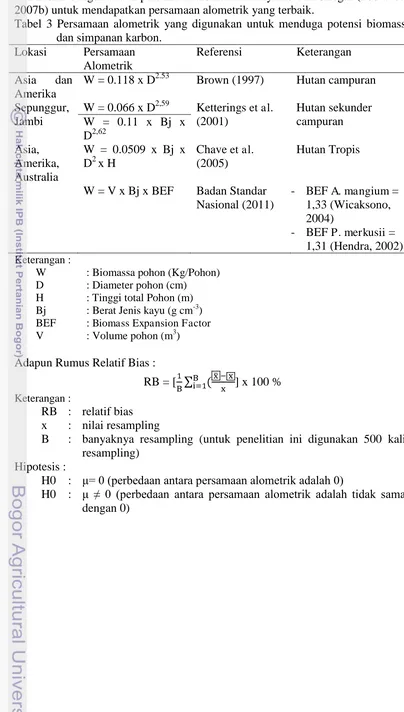

Setelah dilakukan inventarisasi tegakan A. mangium dan P. merkusii pada 130 plot petak ukur yang mewakili BKPH Parungpanjang dan BKPH Bogor, data dianalisis menggunakan persamaan alometrik seperti pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Data potensi biomassa dan simpanan karbon yang telah didapatkan berdasarkan persamaan alometrik tersebut kemudian dianalisis menggunakan Uji T. Persamaan alometrik yang tidak berpengaruh nyata kemudian disimulasi dengan menggunakan simulasi Resampling Bootstrap untuk menghitung nilai

50

relatif bias dengan acuan persamaan alometrik Heriyanto dan Siregar (2007a dan 2007b) untuk mendapatkan persamaan alometrik yang terbaik.

Tabel 3 Persamaan alometrik yang digunakan untuk menduga potensi biomassa dan simpanan karbon. BEF : Biomass Expansion Factor V : Volume pohon (m3)

Adapun Rumus Relatif Bias :

RB = [ ] x 100 %

H0 : μ= 0 (perbedaan antara persamaan alometrik adalah 0)

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

perhitungan kerapatan tegakan A. mangium berturut-turut adalah 743 ind/ha, 699 ind/ha, dan 652 ind/ha. Tegakan A. mangium didominasi oleh tingkat pancang bila dilihat dari sebaran diameternya (Tabel 7).Luas tegakan P. merkusii di lokasi penelitian adalah 599.79 ha yang ditanam dengan jarak tanam 3 x 3 m. Bila dilihat dari sebaran diameternya didominasi oleh tiang pada KU II dan III, sementara pada tegakan berumur 22 tahun didominasi oleh pohon (Tabel 6).

Tabel 6 Komposisi Tegakan A. mangium dan P. merkusii di lokasi penelitian Umur

Keterangan : *= Merupakan kisaran nilai data terendah dan tertinggi

Potensi biomassa dan simpanan karbon di atas permukaan tanah

Perhitungan potensi biomassa pohon diatas permukaan tanah untuk masing-masing kelas umur diperoleh dengan menggunakan persamaan alometrik untuk jenis tanaman A. mangium dan P. merkusii yang telah dikembangkan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Data yang digunakan untuk menghitung potensi biomassa menggunakan hasil pengukuran diameter dan tinggi pohon di lokasi penelitian.

tahun memiliki potensi biomassa dan simpanan karbon paling besar dibandingkan dengan tegakan pada umur dua dan empat tahun (Tabel 7).

Tabel 7 Potensi biomassa (ton/ha) dan simpanan karbon (ton C/ha) terikat di atas permukaan tanah pada tegakan A. mangium

Persamaan Alometrik

Umur 2 tahun Umur 3 tahun Umur 4 tahun Rata-rata

Biomassa Karbon Biomassa Karbon Biomassa Karbon Biomassa Karbon Brown

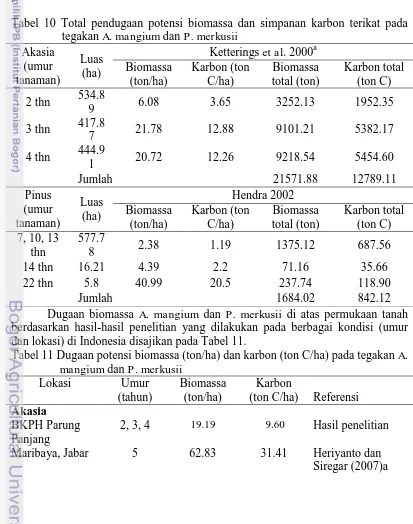

Jumlah pendugaan potensi biomassa dan simpanan karbon terikat pada tegakan P. merkusii dengan menggunakan rumus BSN (2011) lebih besar dibandingkan dengan menggunakan persamaan alometrik umum (Brown 1997; Ketterings et al. 2000; Chave et al. 2005; dan BSN 2011) dan khusus (Djumakking 2003); Purwitasari 2011; Wicaksono 2004; Darussalam 2011; Hendra 2002;Ahmad 2013). Rumus BSN (2011) memasukkan variabel tinggi dan diameter untuk menghitung potensi biomassa (Tabel 8).

Tabel 8 Potensi biomassa (ton/ha) dan simpanan karbon (ton C/ha) terikat diatas permukaan tanah pada tegakan P. merkusii

Persamaan Alometrik

Hendra III. Hal ini dikarenakan, rata-rata jumlah pohon pada KU IV adalah 1008 pohon per hektar sedangkan pada tegakan yang ditanam pada tahun 2006, 2003 dan 2000 hanya 312 pohon per hektar dan pinus berumur 14 tahun ada 320 pohon per hektar. Sebaran potensi biomassa dan simpanan karbon pada pohon A. mangium

dan P. merkusii pada kelas umur dan jarak tanam yang sama menunjukkan bahwa semakin besar dimensi pohon, maka akan semakin besar potensi biomassa dan kemampuannya menyimpan karbon.

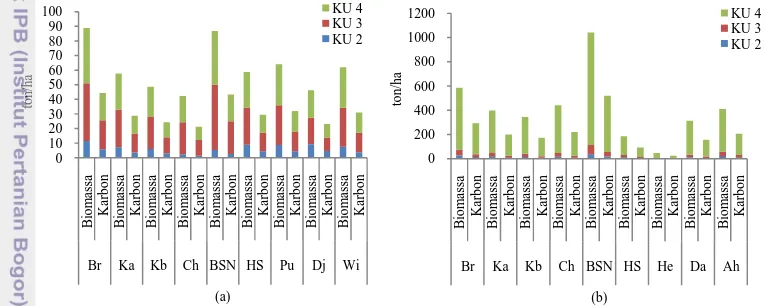

Gambar 3 Potensi biomassa dan simpanan karbon pada tegakan A. mangium (a) dan P.merkusii (b)

Hasil analisis data pada tegakan A. mangium menunjukkan ada perbedaan yang nyata pada pendugaan potensi biomassa dan simpanan karbon dengan menggunakan persamaan alometrik yang dipilih.

Untuk melihat kualitas dari persamaaan alometrik yang dikembangkan oleh Brown (1997), Ketterings et al. (2001), Chave et al. (2005) dan BSN (2001) serta dibandingkan juga dengan persamaan alometrik khusus untuk tanaman A. mangium dan P. merkusii yang telah dikembangkan oleh Djumakking (2003), Purwitasari (2011), Wicaksono (2004), Darussalam (2011), Hendra (2002) dan Ahmad (2013) maka persamaan alometrik tersebut dibandingkan dengan persamaan alometrik Heriyanto dan Siregar (2007). Pengujian dan pemahaman model-model persamaan pendugaan biomassa adalah sangat penting untuk melihat sumber-sumber kesalahan dan kemungkinan aplikasi penggunaannya (Saatchi et al, 2007).

Berdasarkan hasil uji T untuk tegakan A. mangium diketahui bahwa persamaan alometrik Ketterings et el. (2001)a, Purwitasari (2011), dan Wicaksono (2004) berbeda nyata dengan persamaan alometrik Heriyanto dan Siregar (2007). Untuk mengetahui persamaan alometrik yang terbaik diantara persamaan

alometrik tersebut digunakan simulasi Resampling Bootstrap untuk menghitung Relatif Bias (Tabel 9). Pada tegakan P. merkusii, hanya persamaan alometrik yang disusun oleh Hendra (2002) yang berbeda nyata. Oleh sebab itu tidak diperlukan lagi simulasi Resampling Bootsrtap untuk mengetahui nilai relatif biasnya.

Tabel 9 Rekapitulasi hasil simulasi Resampling Bootstrap persamaan alometrik potensi biomassa dan simpanan karbon A. mangium

Jenis Biomassa Rataan HS Relatif Bias Persamaan

Terbaik

Karbon Ketteringsa Purwitasari Wicaksono

Akasia Biomassa 19.64

2.16 8.74 5.66 Ketteringsa

Karbon 9.82

HS : Persamaan alometrik Heryanto dan Siregar (2007)

Berdasarkan persamaan alometrik terbaik untuk tegakan A. mangium dan P. merkusii maka total pendugaan potensi biomassa dan simpana karbon disajikan pada Tabel 10.

Jumlah 21571.88 12789.11

Pinus berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan pada berbagai kondisi (umur dan lokasi) di Indonesia disajikan pada Tabel 11.

Parung Panjang, Jabar

1-8 47.20 25.42 Purwitasari (2011)

Maribaya , Jabar 3,5, 8, 10 57.01 28.47 Djumakking (2003)

PT MHP, Sumsel 2, 4, 6, 8 114.3 Wicaksono (2004)

Baserah, Riau 2, 3, 4 100.4 Siregar et al.

(2008)

Toman, Sumsel 1, 2 31.8 Hardiyanto et al.

(2004) Pinus

BKPH Bogor 7, 10, 13, 14 22

15.92 7.96 Hasil peneltian

Cianten, Jabar 5 23.86 11.93 Heriyanto dan

Siregar (2007)b

Cianjur, Jabar 1-5, 9 5.69 Darussalam (2003)

Cianjur, Jabar 0.59 Hendra (2002)

Tapanuli Sumut 113.2 Ahmad (2012)

BKPH Manglayang Barat, Jabar

5 15.04 Heriyanto et al.

(2010)

Pembahasan Komposisi tegakan

Tegakan A. mangium di lokasi penelitian didominasi oleh tingkat pancang dan tiang dengan diameter rata-rata berturut-turut adalah 6.2 cm;10.76 cm;12.38 cm dan tinggi rata-rata adalah 2.97 m; 9.23 m; dan 9.64 m. Pada areal pertanaman tahun 2011 ditanam tanaman tumpangsari. Hal ini memberikan pengaruh yang baik, karena akan saling menguntungkan antara masyarakat sekitar hutan dengan pihak Perhutani. Tingkat pertumbuhan pada tegakan P. merkusii pada umur dua tahun dan tiga tahun didominasi oleh tiang dengan diameter dan tinggi rata-rata sekitar 12.14 cm dan 11.06 m serta 16.70 cm dan 14.78 m, sedangkan pada tanaman tahun 2009 adalah 99.01 % adalah pohon dengan diameter dan tinggi rata-rata sekitar 27 cm dan 22 m.

Komposisi vegetasi di lokasi penelitian memperlihatkan bahwa A. mangium

berada pada tahapan pertumbuhan pancang dan tiang karena masih berumur dua, tiga dan empat tahun dengan daur tanam delapan tahun. Tegakan A. mangium

(a) (b)

Gambar 4 Tanaman pengisi mindi (Melia azedarach) pada tegakan A. mangium

(a) dan tanaman pengisi pada tegakan P. merkusii (b)

Komposisi tegakan P. merkusii pada KU II dan III memperlihatkan produktivitas jumlah individu tiap hektar lebih sedikit dibandingkan dengan KU IV. Diantara tanaman pinus, ditanam pohon pengisi Jeunjing/Sengon (Paraserianthes falcataria), Suren (Toona sureni), atau Akasia (Acacia mangium). Jarak tanam pohon pengisi tidak teratur, ditanam dengan jarak yang sangat rapat (Gambar 4b). Hal ini menyebabkan pertumbuhan pohon P. merkusii

pada KU II menjadi terganggu.

Di beberapa lokasi penelitian dijumpai sistem tumpang sari dengan tanaman Padi (Oryza sativa), Ketela pohon (Manihot utillisima) (Gambar 5a), dan Kentang (Solanum tuberosum) (Gambar 5b) yang ditanam dibawah tegakan A. mangium. Hal ini merupakan bentuk kerja sama Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. Penduduk sekitar yang memiliki ternak sapi, kerap kali masuk ke areal konsesi Perhutani. Hal ini menyebabkan rusaknya beberapa tanaman yang dimakan atau diinjak oleh sapi. Beberapa gangguan lainnya adalah adanya pencurian yang dilakukan oleh masyarakat setempat, dimana kayu yang digunakan untuk perkakas rumah atau kayu bakar. Tipe-tipe gangguan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya jumlah tanaman yang seharusnya ada pada areal tersebut.

(a) (b)

Pertumbuhan dimensi A.mangium pada tanaman 2009 lebih kecil dibandingkan pada KU III. Kondisi tersebut terjadi karena pada tanaman tahun 2009 diserang hama ulat kantung daun (Psychidae) (Gambar 6). Larva pada ulat ini membentuk gulungan pada daun-daun tanaman, sehingga menggangu proses fotosintesis.

Tahap pertumbuhan A. mangium di lokasi penelitian didominasi oleh tingkat pancang dan tiang dengan diameter rata-rata berturut-turut adalah 6.2 cm; 10.76 cm; 12.38 cm dan tinggi rata-rata adalah 2.97 m; 9.23 m; dan 9.64 m. Pada areal pertanaman KU II, ditanam tanaman Padi (Oryza sativa) lahan kering yang ditanam dibawah tegakan A. mangium. Hal ini baik, karena akan saling menguntungkan antara masyarakat sekitar hutan dengan pihak Perhutani.

Tegakan pada KU IV yang ditanam pada tahun 1991 memiliki jumlah 1008 pohon per hektar. Hal ini karena telah dilakukan penanaman kembali pada pohon sela yang telah dipanen. Selain itu, sistem yang diterapkan pada tegakan ini adalah sistem pertanaman yang ditujukan sebagai kawasan lindung.

Potensi biomassa dan simpanan karbon terikat di atas permukaan tanah Penelitian ini hanya menghitung potensi biomassa pohon (standing stock) di atas permukaan tanah. Perhitungan potensi biomassa menggunakan beberapa persamaan alometrik. Berdasarkan hasil penelitian pada A.mangium, perhitungan potensi biomassa dengan menggunakan persamaan Brown (1997) adalah yang paling besar dibandingkan dengan menggunakan persamaan alometrik yang lain. Perbedaan hasil perhitungan potensi biomassa disebabkan perbedaan lokasi, jenis, topografi, dan sistem silvikultur yang digunakan dalam menyusun persamaan alometrik.

Potensi biomassa pohon dipengaruhi oleh dimensi pohon, karena persamaan alometrik disusun berdasarkan diameter, tinggi, dan berat jenis kayu. Kusmana et al.(1992) menyatakan bahwa besarnya biomassa ditentukan oleh diameter, tinggi tanaman, berat jenis dan kesuburan tanah. Perbedaan metode dalam penyusunan persamaan alometrik yang digunakan berpengaruh pada hasil perhitungan potensi biomassa dan simpanan karbon. Persamaan yang disusun oleh Brown (1997) dan Chave et al. (2005) disusun pada hutan tropis. Perbedaan jenis hutan, topografi dan iklim pada kedua persamaan alometrik tersebut dengan kondisi lokasi penelitian berpengaruh pada jumlah potensi biomassa dan simpanan karbon. Gambar 6 Serangan hama ulat kantung (Psychidae) pada daun A. mangium tahun

Aminudin (2008) menambahkan iklim, topografi, karakteristik lahan, umur, kerapatan vegetasi, komposisi serta kualitas tempat tumbuh sebagai faktor yang mempengaruhi biomassa pohon.

Tegakan A. mangium tahun tanam 2010 memiliki dimensi pohon yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang ditanam pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh serangan ulat kantung yang menyerang daun tanaman. Daun yang terserang hama pada tanaman A. mangium mengalami kerusakan hingga sebagian atau seluruh daun habis. Hal tersebut mengakibatkan proses fotosintesis pada tanaman tidak maksimal, akibatnya dimensi pohon tidak bertambah dengan maksimal.

Perbedaan potensi biomassa pohon pada setiap kelas umur, berhubungan erat dengan pertambahan diameter tanaman. Semakin besar diameter pohon, maka biomassa pohon semakin besar pula. Sejalan dengan hasil penelitian Wicaksono (2004) yang menyatakan bahwa umur yang bertambah akan berkorelasi linear dengan pertambahan biomassa pohon. Pada jenis tanaman yang berdaur cepat seperti A. mangium, pertumbuhan dimensi pohon cenderung linear dari awal pertumbuhan sampai akhir masa daur.

Cadangan karbon untuk berbagai jenis dan umur tanaman berbeda-beda. Pada hutan tanaman, kemampuan untuk menyimpan cadangan karbon lebih rendah dibandingkan dengan hutan alam. Karena kecenderungan hutan tanaman yang monokultur, memiliki daur yang pendek dan berumur muda. Cadangan karbon akan semakin besar dengan meningkatnya umur tanaman. Hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa persamaan alometrik menunjukkan pertambahan cadangan karbon pada umur tiga dan empat tahun dibandingkan pada umur dua tahun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Heriansyah (2003) yang menyatakan bahwa kandungan karbon sebesar 50 % dari biomassa tanaman, artinya bahwa peningkatan kandungan karbon dipengaruhi oleh umur tanaman yang mempengaruhi dimensi tanaman.

Variabel tinggi mempengaruhi jumlah perhitungan potensi biomassa dan simpanan karbon hutan pada tegakan P. merkusii. Rumus BSN (2011) yang memasukkan variabel tinggi menghasilkan nilai yang paling besar jika dibandingkan dengan persamaan alometrik yang lain. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Wicaksono (2004) yang menyatakan bahwa demi kepraktisan, persamaan alometrik yang dipilih mengabaikan variabel tinggi. Namun, persamaan alometrik Chave et al. (2005) yang juga menggunakan variabel tinggi tidak menunjukkan hasil perhitungan yang berbeda nyata.

Brown (1997) melaporkan hasil studinya tentang kandungan biomassa vegetasi di atas permukaan tanah diberbagai tipe hutan tropis kering, di beberapa hutan primer di Afrika (310 ton/ha), hutan sekunder di Amerika (183 ton/ha), dan hutan rawa Malaysia (220 ton/ha). Menurut Ketterings et al.(2001) dan Chave et al. (2001) adanya variasi berbagai laporan tersebut dapat diduga sebagai akibat dari perbedaan metode, tingkat kedetilan perhitungan, dan perbedaan ekosistem.

alometrik dapat dikembangkan dengan memperhatikan kondisi tapak dan jenis tanaman (Kettering 2007; Basuki et al. 2008).

Wicaksono (2004) memilih persamaan alometrik yang hanya memasukkan variabel diameter walaupun keragamannya lebih kecil dibandingkan dengan persamaan yang menambahkan variabel tinggi pohon, namun memiliki keragaman lebih tinggi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan efektif dan efisien dalam pengumpulan data dilapangan. Pada rumus BSN (2011) dan persamaan alometrik Chave et al. (2005) menggunakan variabel tinggi untuk menentukan biomassa pohon, karena variabel diameter lebih mudah diukur dan akurat dibandingkan tinggi pohon.

Kemampuan hutan tanaman dalam menyimpan cadangan karbon dipengaruhi oleh jenis tanaman, kondisi tempat tumbuh dan teknik silvikultur yang diterapkan. Jarak tanam mempengaruhi jumlah individu pohon dalam satuan luas. Semakin banyak individu dalam luasan tertentu, maka cadangan karbon yang dapat disimpan dalam hutan tersebut akan semakin banyak. Hal ini ditunjukkan pada KU IV tegakan P. merkusii yang memiliki jumlah individu 1008 pohon per hektar, potensi biomassanya jauh lebih besar dibandingkan dengan KU II dan III.

Berdasarkan uji T pada persamaan alometrik Purwitasari (2011), Ketterings et al. (2001)a dan Wicaksono (2004) tidak berbeda nyata. Pendekatan pada ketiga persamaan alometrik tersebut adalah diameter pohon, dan mengabaikan variabel yang lain. Berdasarkan uji Resampling Bootstrap untuk menghitung nilai relatif bias pada tegakan jenis A. mangium didapatkan persamaan alometrik terbaik adalah persamaan Ketterings et al. (2001)a. Sedangkan pada tegakan P. merkusii

berdasarka uji T hanya persaaan Hendra (2002) yang tidak berbeda nyata, oleh sebab itu tidak diperlukan lagi simulasi.

Pendugaan potensi biomassa dan kandungan karbon pada tegakan A. mangium dengan menggunakan persamaan Ketterings et al. (2001)a lebih kecil dari pada pendugaan dengan persamaan alometrik Brown (1997), Djumakking (2003), Purwitasari (2011), Heriyanto dan Siregar (2007) dan lebih besar dibandingkan dengan persamaan alometrik yang lainnnya. Pendugaan ini bisa saja dikarenakan tegakan hutan pada tegakan A. mangium yang terbentuk akibat kerjasama PHBM membentuk hutan campuran, sehingga persamaan alometrik W = 0.066 x D2.59 (Ketterings et al.2001) adalah persamaan terbaik yang digunakan untuk meduga tegakan A. mangium.

Sedangkan pada pendugaan potensi biomassa dan kandungan karbon tegakan P. merkusii, persamaan alometrik LogW = -0.686 + 2.26 logD (Hendra 2002) adalah yang paling kecil nilai pendugaannya dibandingkan dengan menggunakan persamaan yang lainnya. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek penelitian adalah tegakan KU II yang paling luas, dengan sistem pengelolaan yang kurang baik dan kerapatan individu per ha yang paling jarang. Sehingga pendugaan potensi biomassa dan kandungan karbon yang mampu diserap oleh tegakan hutan menjadi kecil.

dibandingkan dengan tegakan berumur tiga tahun. Sedangkan pada tegakan pohon yang berumur sepuluh tahun (Djumakking 2003) mampu menyimpan biomassa dalam jumlah yang paling besar. Karena hasil fotosintesis digunakan untuk pertumbuhan tinggi dan diameter, sisanya disimpan dalam bentuk biomassa (Krisnawati et al. 2011).

Penelitian Heriyanto dan Siregar (2007b) pada tegakan tusan berumur lima tahun mampu menyimpan biomassa lebih besar persatuan luas dibadningkan dengan hasil penelitian. Halini juga dipengaruhi oleh keraoatan tegakan per ha yang mencapai 1667 pohon/ha. Sementara pada penelitian ini, kerapatan tegakan rata-rata hanya 547 pohon/ha. Evaluasi pengelolaan hutan bersama masyarakat yang kurang baik mempengaruhi produktivitas tegakan. Sementara tegakan tusam pada tegakan alami dengan kisaran dimater 13 – 82 cm pada penelitian Ahmad (2012) menunjukkan kemampuan serapan biomassa yang besar, mencapai 113.2 ton/ha.

V SIMPULAN DAN SARAN

SimpulanPersamaan alometrik terbaik untuk menduga biomassa dan simpanan karbon pada tegakan pohon A. mangium adalah W = 0.066 x D2.59 (Ketterings et al. 2001). Berdasarkan persamaan tersebut, potensi total biomassa dan simpanan karbon terikat di atas permukaan tanah di BKPH Parungpanjang berturut-turut adalah sekitar 21,571.88 ton biomassa dan 12,789.11 ton C. Adapun untuk tegakan pohon P. merkusii LogW = -0.686 + 2.26 logD (Hendra 2002) adalah persamaan alometrik terbaik untuk menduga potensi total biomassa dan simpanan karbon terikat diatas permukaan tanah di BKPH Bogor. Berdasarkan persamaan ini potensi total biomassa dan simpanan karbon terikat pada tegakan P. merkusii

di BKPH Bogor berturut-turut adalah sekitar 1,684.02 ton dan 842.12 ton C.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho WC, Sidiyasa K. 2006. Model pendugaan Biomassa pohon mahoni (Switenia macrophylla King) di atas permukaan tanah. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 3 (1) : 103 – 117.

Ahmad AG. 2012. Analisis perubahan tutupan lahan, struktur genetik, dan kandungan Biomassa karbon Pinus merkusii Jungh. et de Vriese strain Tapanuli pada sebaran alaminya di Sumatera Utara [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Anwar J, Damanik SJ, Hisyam N, Whitten AJ. 1984. Ekologi ekosistem sumatera. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

[BSN] Badan Standar Nasional. 2011. SNI 7225:2011, Penyusunan persamaan alometrik untuk penaksiran cadangan karbon hutan berdasar pengukuran lapangan (Ground Bassed Forest Carbon Accounting) [internet]. [diacu

2012 Desember 28]. Tersedia dari:

http://www.dephut.go.id/files/SNI%207724-2011%20Pengukuran%20dan%20penghitungan%20cadangan_0.pdf Basuki TM, Adi RN, Sukresno. 2004. Informasi teknis stok karbon organik dalam

tegakan P. merkusii merkusii, Agathis lotanthifolia dan tanah; 2004 Agustus 3; Surakarta, Kebumen (ID): hlm 84-94

Brown S. 1997. Estimating biomass and biomass change of tropical forest a premier.FAO Forestry Paper 134. [internet]. [diacu 2012 Desember 28]. Tersedia dari: http://www.fao.org/docrep/w4095e/w4095e00.htm

Brown S. 1999. Guidelines for Inventorying and monitoring carbon offsets in forest-based projects [internet]. [diacu 2012 Desember 28]. Tersedia dari: http://www.winrock.org/ecosystems/files/Guidelines_for_Inventorying_an d_Monitoring.pdf

Chapman SB. 1976. Methods in plant ecology.2nd ed. Blackwell Scientific Publisher. Oxford. 145-120 p.

Chave J, Andalo C, Brown S, Cairns MA, Chambers JQ, Eamus D, Fölster H, Fromard F, Higuchi N, Kira T, Lescure JP, Nelson BW, Ogawa H, Puig H, Riéra B, Yamakura T. 2005 Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests. Oecologia 145: 87–99 [internet]. [diacu 2012 Desember 28]. Tersedia dari: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15971085

Clark III, A. 1979. Suggested procedures for measuring tree biomass and reporting free prediction equations. Proc. For. Inventory Workshop, SAF-IUFRO. Ft. Collins, Colorado: 615-628 [internet]. [diacu 2012 Desember 28]. Tersedia dari: http://www.fao.org/docrep/p3350e/p3350e05.htm Darussalam D. 2011.Pendugaan potensi serapan karbon pada tegakan P. merkusii

di KPH Cianjur Peru Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Hairiah K, Sitompul SM, Noordwijk M, Palm C. 2001. Methods for sampling carbon stock above and below ground. Bogor (ID). ICRAF Southeast Asia. [internet]. [diacu 2012 Desember 28]. Tersedia dari: http://www.tropen.uni-bonn.de/new_website/englische_seiten/Study/01-cifor.pdf

Hardiyanto EB, Anshori S, Sulistyono. 2004. Early results of site management in Acacia mangium plantations at PT. Musi Hutan Persada, South Sumatra, Indonesia. Dalam: Nambiar, E.K.S., Ranger, J., Tiarks, A. dan Toma, T. (ed.) Site management and productivity in tropical plantation forests. Prosiding Workshop di Kongo, Juli 2001 dan Cina, Februari 2003. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Hendra, S. 2002. Model pendugaan Biomassa pohon P. merkusii (P. merkusii merkusii Jungh et. de Friese) di kesatuan pemangkuan Hutan Cianjur, PT. Perhutani Unit III Jawa Barat [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Heriyansyah, I. , Hamid, H. A., Subiakto, A., and Shamsuddin. 2009. Growth performance, production potential and biomass accumulation of 12 year old Shorea leprosula from stem cuttings in different silviculture treantments : case study in West Java, Indonesia. Paper presented at the International Seminar : Research on Forest Plantation Management, opportunities and Challenges. Bogor, 5-6 November 2009.

Heriyanto NM, Siregar CA. 2007.Biomassa dan kandungan karbon pada hutan tanaman Acacia mangium Willd.di Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat. Info Hutan 4 (1) : 65 – 73

Heriyanto NM, Siregar CA. 2007. Biomassa dan kandungan karbon pada hutan tanaman tusam (Pinus merkusii Jung et de Vriese) umur lima tahun di Cianten, Bogor, Jawa Barat. Jurnal Penelitian Hutan dan Koservasi Alam Hutan 4 (1) : 75 – 81

Heriyanto NM, Wibowo A, Garsetiasih R. 2010. Potensi karbon pada hutan tanaman Tusam, Mahoni dan Jati di Jawa Barat dan Banten. Jurnal Penelitian Hutan dan Koservasi Alam Hutan 7 (3) : 147 – 154

[IPCC] Intergovernmental Panel on Climate Change. 2003. Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Intergovernmental Panel on Climate Change National Greenhouse Gas Inventories Programme [internet]. [diacu 2012 Desember 28]. Tersedia dari:

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.s html#.UcvTIzuw2Ts

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. Fourth Assesment Report of the Intergovermental Panel on Climate Change. New York: predicting above-ground biomass in mixed secondary forest. J Forest Ecology and Management , 146:199-209.

Krisnawati H, Maarit K, Markku k. 2011. Acacia mangium Wild. Ekologi, Silvikultur dan Poduktivitas. Bogor (ID) : CIFOR

Murdiyarso D, Husin YA. 1994. GreenhouseGasEmissions dalam Murdiyarso D, Hairiyah K, Noordwijk MV. 1994. Modelling and measuring soil organik matter dynamics and greenhouse gas emissions after forest conversion. asb-indonesian reportnumber 1 (report of workshop/training course on 8-15 august 1994. Bogor/Muara Tebo Indonesia) ASB-Indonesia Report. Bogor

Murdiyarso D, Noordwijk M, Juyanto A. 1999. Modeling global change impacts on the soil environment. IC-SEA Repert No. 6 BIOTROP – GTCE/ Impacts Centre for Southeast Asia (IC-SEA). Bogor.

Rahayu S, Lusiana B, Noordwijk M. 2007. Pendugaan cadangan karbon di atas permukaan tanah pada berbagai sistem penggunaan lahan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

Siregar CA. 2007. Pendugaan biomassa pada hutan tanaman Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) dan konservasi karbon tanah di Cianten, Jawa Barat. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 4 (3) : 251 – 266. Siregar STH, Nurwahyudi, Mulawarman. 2008. Effects of inter-rotation

management on site productivity of Acacia mangium in Riau Province, Sumatera, Indonesia. Dalam: Nambiar, E.K.S. (ed.) Site management and productivity in tropical plantation forests. Prosiding Workshop di Brasil, November 2004 dan Indonesia, November 2006. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Soerianegara I, Indrawan A. 2005. Ekosistem Hutan Indonesia. Bogor (ID): Laboratorium Ekologi Hutan, Fakultas Kehutanan IPB

Sutaryo D. 2009. Penghitungan Biomassa sebuah pengantar untuk studi karbon dan perdagangan karbon. Wetlands International Indonesia Programme. Bogor.

Umar H. 1996. Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis. Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada.

Purwitasari, H.2011. Model ersamaan alometrik Biomassa dan massa karbon pada tanaman A. mangiummangium (Acacia mangium Willd) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Saatchi SS, Houghton RA, Dos Santos Alvala RC, Soarez JV, Yu Y. 2007. Distribution of aboveground live biomass in the Amazon basin. Global Change Biology (2007) 13. 816-837.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi pada tanggal 25 April 1988 sebagai anak pertama dari pasangan Ayahanda Muhammad Sukri dan Ibunda Nursiah. Pada tahun 2002 penulis diterima di SMA Negeri 5 Kota Jambi dan lulus pada tahun 2005, pada tahun yang sama penulis lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Jurusan Budidaya Hutan, Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara lulus pada tahun 2009. Kesempatan untuk melanjutkan ke program magister pada Mayor Silvikultur Tropika, Sekolah Pascasarjana IPB tahun 2010.

Penulis menyusun tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains dengan judul “Pendugaan Potensi Biomassa dan Simpanan Karbon

I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan hutan sangat disorot setelah terjadinya peningkatan suhu di permukaan bumi. Indonesia yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia dituntut untuk memberikan kontribusi dengan cara meningkatkan produktifitas hutan dalam penyerapan karbon. Kementrian Kehutanan melalui program-program yang digalakkan berupaya untuk mengendalikan kelestarian hutan. Kementrian Lingkungan Hidup juga memberikan kontribusi nyata melalui ruang terbuka hijau di perkotaan dan di sepanjang jalur jalan.

Studi tentang pendugaan kandungan karbon hutan semakin intensif dilakukan pada berbagai tutupan lahan. Hal ini dapat dipahami, karena CO2

merupakan penyusun Gas Rumah Kaca (GRK) yang banyak dihasilkan pada proses deforestasi. Kontribusi CO2 yang dapat memberikan efek peningkatan suhu

permukaan bumi dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengabsorbsi panjang gelombang tertentu dan juga kestabilannya di atmosfer (Murdiyarso dan Husin 1994).

Penelitian-penelitian mengenai pendugaan biomassa dan karbon di hutan alam, hutan tanaman dan ruang terbuka hijau (RTH) telah banyak dilakukan, demikian pula penelitian-penelitian dengan menggunakan berbagai metode juga telah dilakukan untuk merumuskan persamaan alometrik. Beberapa persamaan alometrik hanya berlaku pada jenis-jenis tertentu dengan topografi, jenis tanah dan curah hujan tertentu pula. Belum ada penelitian yang mengarah pada perbandingan alometrik yang tepat digunakan pada topografi, curah hujan, jenis tanaman dan sistem pengelolaan yang diterapkan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, oleh sebab itu perlu dilakukan kajian mengenai persamaan alometrik yang tepat digunakan untuk jenis Acacia mangium dan Pinus merkusii

pada topografi, tipe tanah dan curah hujan yang ada di KPH Bogor.

Perumusan Masalah

Perubahan iklim global telah menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam di berbagai belahan dunia. Tingkat kegawatan perubahan iklim global yang disebabkan deforestasi hutan yang menghasilkan emisi karbon ke atmosfer tertuang dalam Kyoto Protokol dan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang menekankan pentingnya usaha pengurangan emisi karbon dan penyerapan karbon atmosfer (IPCC, 2007). Salah satu alternatif dalam mengendalikan konsentrasi karbon, yaitu melalui pengembangan sink programme, dimana karbon organik sebagai hasil fotosintesis disimpan dalam biomassa tegakan hutan atau pohon berkayu. Indonesia sangat berpotensi menjadi negara penyerap emisi karbon karena mempunyai hutan tropis yang luas.

Persamaan alometrik merupakan salah satu cara pendugaan potensi biomassa dan simpanan karbon di atas permukaan pada tegakan pohon. Beberapa persamaan alometrik yang umum digunakan adalah Brown (1997); Ketterings et al. (2001); Chave et al. (2005); dan BSN (2011) pada berbagai tipe hutan. Beberapa persamaan alometrik yang ada, sangat bergantung pada faktor lingkungan dan pengambilan sampel pohon biasanya pada kisaran diameter 2 cm- 60 cm (Adinugroho dan Sidiyasa 2006; Basuki et al. 2004). Untuk dapat menggunakan persamaan alometrik tersebut sebagai acuan maka diperlukan kajian yang komprehensif terhadap model-model alometrik biomassa yang sudah dikembangkan sebelumnya.

Beberapa persamaan alometrik sangat bergantung pada faktor lingkungan tertentu dan belum diuji pada tegakan pohon di KPH Bogor, pada kelas umur dan bonita A. mangium dan P. merkusii. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian mengenai pendugaan dan pengukuran potensi biomassa dan simpanan karbon di permukaan tanah pada tegakan KPH Bogor dengan menggunakan persamaan alometrik Brown (1997); Ketterings et al. (2001); Chave et al. (2005); dan BSN (2011) untuk mendapatkan persamaan alometrik yang tepat digunakan pada tegakan tersebut.

KPH Bogor merupakan salah satu pengelola sumberdaya alam hayati yang memiliki nilai penting bagi ekosistem, salah satunya adalah sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Penyerapan karbondioksida berhubungan erat dengan biomassa tegakan, jumlah biomassa suatu daerah diperoleh dari produksi kepadatan biomassa dan jenis pohon. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa persamaan alometrik yang tepat digunakan dalam pendugaan potensi biomassa dan simpanan karbon pada jenis tanaman A. mangium dan P. merkusii di pada bonita 2 yang terdapat di KPH Bogor?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan persamaan alometrik yang tepat untuk menduga potensi biomassa dan simpanan karbon pada tegakan A. mangium dan P. merkusii

padabonita 2 yang terdapat di KPH Bogor.

2. Menduga potensi biomassa dan simpanan karbon di atas permukaan tanah pada tegakan A. mangium dan P. merkusii pada bonita 2 yang terdapat di KPH Bogor.

Manfaat Penelitian

Tersedianya persamaan alometrik yang tepat untuk menduga potensi biomassa dan karbon pada tegakan jenis A. mangium dan P. merkusii.

Kerangka Pikir

Banten. Berdasarkan rumus Slovin dalam Umar (1996) terdapat 130 petak ukur untuk mewakili populasi tegakan yang ada di BKPH Parungpanjang dan Bogor. Pengukuran dilakukan keseluruhan pada petak ukur berbentuk bujur sangkar berukuran 50 m x 50 m.

Persamaan alometrik pada penelitian ini menggunakan persamaan yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya (Tabel 3 dan Tabel 4). Hasil perhitungan dugaan potensi biomassa dan karbon dianalisis dengan menggunakan uji T. Persamaan alometrik yang berbeda nyata kemudian disimulasi dengan

I TINJAUAN PUSTAKA

Persamaaan alometrik yang tepat digunakan untuk menduga kandungan biomassa dan simpanan karbon pada tegakan Acacia mangium dan Pinus merkusii

Analisis data menggunakan uji T pada setiap jenis tanaman Hipotesis :

H0 :μ = 0 (perbedaan antara dua pengamatan adalah 0)

H0 :μ ≠ 0 (perbedaan antara dua pengamatan adalah tidak sama dengan 0)

Analisi simulasi Resampling Bootsrap untuk mendapatkan nilai Relatif Bias yang mengacu pada persamaan alometrik :

WAm = 0,199 x D 2.148

Heriyanto dan Siregar (2007a) WPm = 0,177 x D

2,0501

Heriyanto dan Siregar (2007b)

Simpanan Karbon tegakan (C) C = 0.5 x W Biomassa Tegakan (W) Persamaan alometrik yang digunakan :

W = 0.118 D2.53 (Brown, 1997)

W = 0.066D2,59 (Ketterings et al., 2000)a W = 0.11BjD2+0,62 (Ketterings et al., 2000)b W = 0.0509 x BjD2H (Chave et al., 2005) W = V x Bj x BEF (BSN, 2011)

Pengukuran dimensi tegakan Acacia mangium dan Pinus merkusii dengan petak ukur 50 m x 50 m sebanyak 130 plot yang mewakili populasi BKPH Parung dan BKPH Bogor, KPH Bogor.

Tegakan Acacia mangium dan Pinus merkusii Bonita 2 di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Dan Banten

II TINJAUAN PUSTAKAN

Biomassa dan Karbon

Menurut Brown (1997), biomassa adalah total jumlah materi hidup di atas permukaan pada suatu pohon dan dinyatakan dengan satuan ton berat kering per satuan luas. IPCC (1995) mendefinisikan biomassa sebagai total berat atau volume dalam suatu area atau volume tertentu. Pada penelitian yang terkait dengan biomassa dan kandungan karbon yang terdapat dalam suatu hutan terdapat banyak istilah yang terkait. Menurut Anwar et al. (1984), biomassa tumbuhan adalah jumlah berat kering dari seluruh bagian tumbuhan yang hidup dan untuk memudahkannya kadang-kadang dibagi menjadi biomassa di atas permukaan tanah (daun, bunga, buah, ranting, cabang dan batang) dan biomassa di bawah permukaan tanah (akar). Sedangkan menurut Chapman (1976) biomassa adalah berat bahan organik suatu organisme per satuan unit area pada suatu saat, berat bahan organik umumnya dinyatakan dalam satuan berat kering (dry weight) atau kadang-kadang dalam berat kering bebas abu (ash free dry weight).

Menurut Clark (1976) biomassa hutan (forest biomass) adalah keseluruhan volume makhluk hidup dari semua species pada suatu waktu tertentu dan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok utama yaitu pohon, semak dan vegetasi yang lain. Pada penelitian ini dibatasi hanya pada batang, yang dimaksud dengan batang (stem) adalah komponan pohon mulai di atas tunggul hingga ke pucuk dengan mengecualikan cabang dan daun.

Pohon (dan organisme foto-ototrof lainnya) melalui proses fotosintesis menyerap CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbon organik

(karbohidrat) dan menyimpannya dalam biomassa tubuhnya seperti dalam batang, daun, akar, umbi buah dan-lain-lain. Keseluruhan hasil dari proses fotosintesis ini sering disebut juga dengan produktifitas primer. Dalam aktifitas respirasi, sebagian CO2 yang sudah terikat akan dilepaskan kembali dalam bentuk CO2 ke

atmosfer. Selain melalui respirasi, sebagian dari produktifitas primer akan hilang melalui berbagai proses misalnya herbivory dan dekomposisi. Sebagian dari Biomassa mungkin akan berpindah atau keluar dari ekosistem karena terbawa aliran air atau agen pemindah lainnya. Kuantitas biomassa dalam hutan merupakan selisih antara produksi melalui fotosintesis dan konsumsi. Perubahan kuantitas biomassa ini dapat terjadi karena suksesi alami dan oleh aktifitas manusia seperti silvikultur, pemanenan dan degradasi. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya bencana alam (Sutaryo 2009).

Karbon tiap tahun biasanya dipindahkan dari atmosfer ke dalam ekosistem muda, seperti hutan tanaman atau hutan baru setelah penebangan, kebakaran atau gangguan lainnya (Hairiah et al. 2001). Sehingga jangka panjang penyimpanan karbon di dalam hutan akan sangat tergantung pada pengelolaan hutannya sendiri termasuk cara mengatasi gangguan yang mungkin terjadi (Murdiyarso et al. 1999).

Inventarisasi kandungan karbon hutan memerlukan penghitungan biomassa di atas permukaan, biomassa bawah permukaan, bahan organik mati dan karbon organik tanah.

• Biomassa atas permukaan adalah semua material hidup di atas permukaan. Termasuk bagian dari kantong karbon ini adalah batang, tunggul, cabang, kulit kayu, biji dan daun dari vegetasi baik dari strata pohon maupun dari strata tumbuhan bawah di lantai hutan.

• Biomassa bawah permukaan adalah semua biomassa dari akar tumbuhan yang hidup. Pengertian akar ini berlaku hingga ukuran diameter tertentu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan sebab akar tumbuhan dengan diameter yang lebih kecil dari ketentuan cenderung sulit untuk dibedakan dengan bahan organik tanah dan serasah.

• Bahan organik mati meliputi kayu mati dan serasah. Serasah dinyatakan sebagai semua bahan organik mati dengan diameter yang lebih kecil dari diameter yang telah ditetapkan dengan berbagai tingkat dekomposisi yang terletak di permukaan tanah. Kayu mati adalah semua bahan organik mati yang tidak tercakup dalam serasah baik yang masih tegak maupun yang roboh di tanah, akar mati, dan tunggul dengan diaeter lebih besar dari diameter yang telah ditetapkan.

• Karbon organik tanah mencakup carbon pada tanah mineral dan tanah organik termasuk gambut.

Model Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Pohon

Chapman (1976) mengelompokkan metode pengukuran biomassa di atas tanah ke dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Metode destruktif (pemanenan) a. Metode pemanenan individu tanaman

Metode ini digunakan pada tingkat kerapatan individu tumbuhan cukup rendah dan komunitas tumbuhan dengan jenis sedikit.

b. Metode pemanenan kuadrat

Metode ini mengharuskan memanen semua individu pohon dalam suatu unit contoh dan menimbangnya.

c. Metode pemanenan individu pohon yang mempunyai luas bidang dasar rata-rata.

Metode ini biasanya diterapkan pada tegakan yang memiliki ukuran seragam.

2. Metode non destruktif (tidak langsung) a. Metode hubungan alometrik

Persamaan alometrik dibuat dengan mencari korelasi yang paling baik antara dimensi pohon dengan biomassanya. Pembuatan persamaan tersebut dengan cara menebang pohon yang mewakili sebaran kelas diameter dan ditimbang.

b. Crop meter

Penduga biomassa metode ini dengan cara menggunakan seperangkat elektroda listrik yang kedua kutubnya diletakkan di atas permukaan tanah pada jarak tertentu.

(Huxley 1993). Alometrik digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara laju pertumbuhan relatif dari komponen-komponen yang berbeda dari suatu individu pohon, umumnya dinyatakan dalam bentuk fungsi logaritma atau pangkat. Dengan menggunakan model alometrik (Tabel 3 dan 4) yang disusun, biomassa dari suatu pohon dapat diduga dengan hanya memasukkan parameter hasil pengukuran dimensi pohon, seperti diameter setinggi dada (Dbh) atau kombinasi antara tinggi dan diameter (Tabel 1). Biomassa tegakan kemudian dapat dihitung dengan cara menjumlahkan biomassa individu-individu pohon (Krisnawati et al. 2012).

Tabel 1 Matriks kantong karbon utama yang perlu diukur dan dimonitor untuk berbagai contoh proyek karbon berbasis hutan (Brown 1999)

Jenis Proyek

Kantong Karbon Biomassa Hidup Biomassa

Mati Tanah Produk kayu Pohon Herba Akar Halus Kasar

Pencegahan emisi

Penghentian deforestasi

Y M R M Y R M

Reduced impact logging

Y M N M Y N M

Perbaikan

pengelolaan hutan

Y M R M Y M Y

Penyerapan karbon

Hutan tanaman Y N R M M R Y

Agroforestry Y Y M N N R M

Pengelolan karbon tanah

N N M M N Y N

Substitusi karbon

Tanaman kayu bakar daur pendek

N N N N N Y *

Keterangan :

Y : harus dihitung, karena perubahan yang besar dalam gudang karbon sehingga harus diukur

R : direkomendasikan, karena perubahan dalam kantong karbon mungkin nyata tetapi biaya pengukuran untuk mencapai ketelitian yang diinginkan akan besar

N : perlu, karena perubahan yang kecil atau kurang berarti terhadap kantong karbon M : mungkin diperlukan, karena perubahan mungkin perlu diukur tergantung tipe

III METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten pada Kelas Perusahaan Hutan A. mangium dan P. merkusii. Waktu penelitian dilakukan pada Februari-Mei 2013.

Alat dan Bahan

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tegakan hutan A. mangium ( tahun tanam 2009, 2010 dan 2011) dan P. merkusii (tahun tanam 1991, 1999, 2000, 2003, dan 2006) pada Bonita 2 yang ditanam dengan sistem jalur, yaitu empat jalur ditanam dengan jenis tanaman pokok (Akasia atau Pinus) dan jalur kelima ditanam dengan tanaman pengisi (Mindi atau Sengon). Tegakan A. mangium yang berumur dua tahun ditanam dengan sistem tumpang sari dengan berbagai jenis tanaman lain dalam bentuk Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan bentuk kerjasama masyarakat dengan Perum Perhutani. Sedangkan pada tegakan berumur empat tahun terserang hama tanaman. Jenis gangguan lainnya adalah adanya ternak sapi yang masuk dalam kawasan tegakan. Tanaman pengisi pada tegakan P. merkusii kelas umur (KU) II dikelola dalam bentuk PHBM, namun jarak tanam dilakukan tidak teratur. Sedangkan pada KU IV dikelola dengan sistem hutan lindung tanpa adanya tanaman pengisi.

Alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pita ukur, haga hypsometer, tally sheet, kalkulator, GPS, Microsoft Excel 2007 dan Perangkat Komputer (Tabel 6).

Peubah yang Diamati

Peubah yang diukur dalam penelitian ini adalah :

1. Tinggi total pohon A. mangium dan P. merkusii pada Bonita 2

2. Diameter pohon setinggi dada (pada 130 cm dari atas permukaan tanah).

Rancangan Sampling