ABSTRAK

Identifikasi Sektor Basis Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2013

Oleh

Lina Maulina Syarifudin

Berdasarkan data statistik sumbangan sektor pertanian pada perekonomian semakin menurun, karena keberadaannya tidak banyak memberikan nilai tambah bagi sektor-sektor yang lain di provinsi lampung.

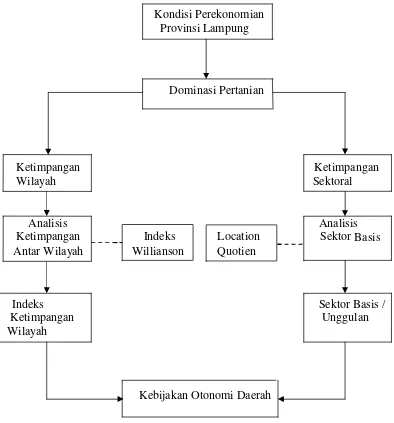

Adanya dominasi sektor pertanian menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketimpangan secara sektoral. Untuk mengetahui besarnya ketimpangan wilayah ini dilakukan analisis dengan indeks

Williamson. Ketimpangan sektoral yang ada tampak sangat besar akibat dominasi sektor pertanian pada PDRB Provinsi Lampung.

Untuk dapat mengetahui potensi sektor- sektor ekonomi maka dilakukan analisis dengan menggunakan Location Quotient. Jadi analisis dilakukan dengan memisahkan adanya peranan sektor pertanian dan tidak

memperhitungkan sektor pertanian sehingga akan didapatkan sektor-sektor unggulan yang lain selain sektor pertanian.

.

ABSTRACT

Identification Sector Base And Inter-Regional Income Inequality in Lampung province Year 2009 - 2013

By

Lina Maulina Syarifudin

Based on the statistical data on the economic contribution of the agricultural sector has declined, as it is not much give added value to other sectors in

Lampung province.

The dominance of the agricultural sector led to the development gaps between regions and sectoral imbalances. To know the size of the region

inequality indices analyzed by Williamson. Inequality sectoral looked very large due to the dominance of the agricultural sector in GDP Lampung Province.

In order to determine the potential economic sectors that performed the analysis using the Location Quotient. So the analysis is done by separating the role of the agricultural sector and do not take into account the agricultural sector so that would be obtained leading sectors other than agriculture.

IDENTIFIKASI SEKTOR BASIS DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2009 - 2013

Oleh

LINA MAULINA SYARIFUDIN

Sebagai

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gunung Madu, Lampung Tengah pada tanggal 8 Oktober 1991. Sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Didin Syarifudin dan Ibu Illa R.Susilawati.

Penulis mengawali jenjang pendidikan pertama di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Gunung Madu Lampung Tengah dan diselesaikan pada tahun 2003. Pada Tahun 2003 penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satya Dharma Sudjana dan diselesaikan pada tahun 2006, setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2009.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Jurusan Ekonomi Pembangunan pada tahun 2009 melalui jalur PKAB.

Pada tahun 2011 penulis melaksanakan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada yang tersayang :

Apak dan Ibu yang ku hormati, kusayangi, dan kucintai yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan segala limpahan kasih sayang, keikhlasan, ketulusan, kesabaran dan pengorbanan yang selalu diberikan, serta

yang selalu berdoa disetiap waktu demi kesuksesanku.

Kakak dan Adikku tersayang untuk semangat serta senantiasa menemaniku dengan keceriaan dan kasih sayang.

Yang Tersayang Prasetyawan Nugroho dengan segala kesabaran, perhatian, kasih sayang, waktu dan semangat yang selalu diberikan dalam menyelesaikan skripsi

ini. Serta

MOTO

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu,

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(Al-Baqarah: 153)

Sabar itu berbuah manis.

Saya percaya bahwa apapun yang saya terima saat ini adalah yang terbaik dari Tuhan dan

saya percaya Dia akan selalu memberikan yang terbaik untukku pada waktu yang telah Ia

tetapkan

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil’alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

atas limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul“Identifikasi Sektor Basis Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Di Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2013” Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung.

Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E, M.Si. selalu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Asih Murwiati, S.E, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

4. Bapak Muhammad Husaini, S.E, M.Si. selaku Desen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis serta memberikan ilmu, saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan perhatian dan pengarahan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan. 7. Para staf dan pegawai di Jurusan Ekonomi Pembangunan Bu Hudaiyah, Bapak

Ferry, Bu Yati, Mas Ma’ruf serta pegawai di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang telah membantu kelancaran proses skripsi ini.

8. Bapak Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur berserta istri, yang telah memberikan pengalaman kepada penulis selama menjalani Kuliah Kerja Nyata.

9. Kepada Orang Tua tersayang, Ayahanda Didin Syarifudin dan Ibunda Illa R.Susilawati Tercinta yang selalu mendukung, mendoakan dan memberiku semangat. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kasih sayangnya kepada orang tua ku.

10. Kakakku, Dian Maya Syarifudin S.E., adikku Riza Maulana Syarifudin terimakasih atas semua do’a, dukungan, semangat, dan keceriaan terhadap

11. Sahabat satu bimbinganku seperjuangan Ely Ulfa Sari, Putri Ayungtyas yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 12. Sahabat-sahabatku tersayang Adistya Nofi Pratiwi, Ely Ulfa Sari, Putri

Ayuningtyas, Larkana Citra Bella, Nurul Hidayati, Ryana Meilani, Retno Wulan Sari, Intan Oktaviani, Dicky Hidayat yang telah memberikan pengalaman serta kebersamaan selama masa perkuliahan yang tak dapat dilupakan. Semoga persahabatan kita tak terpisah oleh jarak dan waktu.

13. Prasetyawan Nugroho, terimakasih untuk doa, semangat, kebersamaan serta dukungan yang diberikan kepada penulis.

14. Sahabat-sahabat KKN Negeri Agung Wahyu Indri, Rizqa Atina, Khairunnisa, Renita Allagan, Richad, Reza Remontito, Dian Purnomo yang telah memberikan pengalaman serta kebersamaan yang luar biasa selama masa KKN.

15. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2009 Adistya Nofi Pratiwi, Ely Ulfa Sari, Putri Ayuningtyas, Larkana Citra Bella, Nurul Hidayati, Eli Fajar Laiya, Yulia Pusparini, Resti Yulisari, I Wayan Desta, Faisal, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kebersamaan selama menjalani perkuliahan.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

kesempurnaan akan tetapi penulis berharap semoga karya ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 24 Juni 2015 Penulis

i

A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 7

C. Tujuan Penelitian ... 7

D. Manfaat Penelitian ... 7

E. Kerangka Pemikiran ... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 10

A. Landasan Teori ... 10

1. Konsep Otonomi Daerah ... 10

2. Dampak Otonomi Daerah ... 12

3. Teori Basis Ekonomi ... 13

4. Teori Ketimpangan Antar Wilayah ... 17

B. Penelitian Terdahulu ... 22

III. METODE PENELITIAN ... 25

A. Jenis dan Sumber Data ... 25

B. Operasional Variabel ... 26

C. Metode Analisis ... 27

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung ... 31

1. Kondisi Umum Wilayah ... 31

2. Perekonomian Provinsi Lampung ... 32

B. Hasil Perhitungan ... 35

1. Analisis Location Quotien ... 35

1.1 Sektor Pertanian ... 36

ii

1.3 Sektor Industri Pengolahan ... 38

1.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih ... 40

1.5 Sektor Bangunan ... 41

1.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ... 42

1.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ... 43

1.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan ... 43

1.9 Sektor Jasa ... 45

2. Analisis Ketimpangan Antar Wilayah ... 48

C. Pembahasan ... 50

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 53

A. Simpulan ... 53

B. Saran ... 55 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

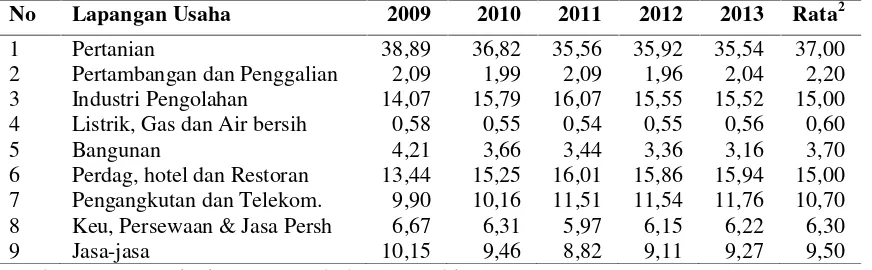

1. Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB Provinsi

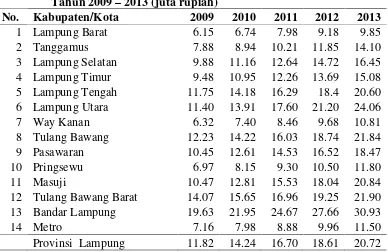

Lampung (persentase)...3 2. Pendapatan per kapita Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

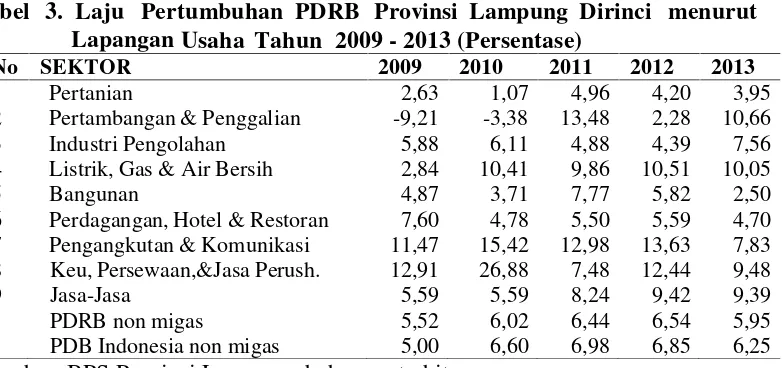

Tahun 2009–2013 (juta rupiah)... 4 3. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Dirinci menurut

Lapangan Usaha Tahun 2009–2013 (Persentase)... 6 4. Kriteria Ketimpangan Antar Wilayah...30 5. Luas Wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk

kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2013...32 6. PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga konstan tahun 2000,

tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah)...33 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung

Tahun 2009–2013...34 8. Kontribusi PDRB Kabupaten/kota terhadap gabungan PDRB provinsi

Lampung Tahun 2009-2013...35 9. Hasil Perhitungan LQ sektor Pertanian 14 kabupaten/ Kota

di Provinsi Lampung Tahun 2009–2013...36 10. Hasil Perhitungan LQ sektor Pertambangan dan Penggalian

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009–2013...38 11. Hasil perhitungan LQ sektor industri untuk 14 Kabupaten/Kota di

Provinsi Lampung Tahun 2009-2013...39 12. Hasil perhitungan LQ sektor Listrik,Gas dan Air Bersih untuk 14

Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013...40 13. Hasil perhitungan LQ Sektor Bangunan untuk 14 Kabupaten/ Kota

14. Hasil perhitungan LQ Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran untuk 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

Tahun 2009 -2013... 42 15. Hasil perhitungan LQ Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

untuk 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

Tahun 2009–2013... 43 16. Hasil perhitungan LQ Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan untuk 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

Tahun 2009–2013... 44 17. Hasil perhitungan LQ Sektor Jasa-jasa untuk 14 Kabupaten/ Kota

di Provinsi Lampung Tahun 2009–2013... 45 18. Hasil kompilasi koefisien LQ di Provinsi Lampung

tahun 2009–2013...47 19. Perhitungan Indeks Williamson di Provinsi Lampung

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman 1. PDRB Kabupaten Lampung Barat ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009– 2013………..L1 2. PDRB Kabupaten Tanggamus ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kabupaten Tanggamus Tahun 2009– 2013………....…L2 3. PDRB Kabupaten Lampung Selatan ADHK 2000 dan .

Koefisien LQ Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009– 2013….….L3 4. PDRB Kabupaten Lampung Timur ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009– 2013…...…L4 5. PDRB Kabupaten Lampung Tengah ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009– 2013…..….L5 6. PDRB Kabupaten Lampung Utara ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009– 2013……..…L6 7. PDRB Kabupaten Way Kanan ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kabupaten Way Kanan Tahun 2009– 2013………....…L7 8. PDRB Kabupaten Tulang Bawang ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009– 2013……….L8 9. PDRB Kabupaten Pasawaran ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kabupaten Pasawaran Tahun 2009– 2013……….L9 10. PDRB Kabupaten Pringsewu ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kabupaten Pringsewu Tahun 2009– 2013………L10 11. PDRB Kabupaten Mesuji ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kabupaten Mesuji Tahun 2009– 2013………..…L11 12. PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kota Bandar Lampung Tahun 2009– 2013………..….L13 14. PDRB Kota Metro ADHK 2000 dan

Koefisien LQ Kota Metro Tahun 2009– 2013………...…….L14 15. PDRB Provinsi Lampung ADHK 2000 Tahun 2009– 2013………....L15 16. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

ADHK 2000 Tahun 2009– 2013………..L16 17. Penduduk kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Tahun 2009– 2013 (jiwa)………..L17 18. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Tahun 2009– 2013………...…….L18

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan suatu daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kerangka kebijakan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada permasalahan dan karakteristik wilayah yang terkait. Potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah relatif berbeda dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah lain. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan karakteristik sumber daya fisik dan nonfisik. Perbedaan potensi dan karakteristik sumber daya tersebut

menyebabkan tidak meratanya pembangunan antar daerah maupun antar sektor. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Oleh karena itu pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

2

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk memberikan wewenang lebih besar kepada daerah agar dapat membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dari aspek ekonomi, kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan kapasitas daerah dan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu

daerah pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan. Kewenangan daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan daerah yang bersangkutan.

3

Provinsi Lam pun g ya ng merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia telah menjalankan otonomi daerah sejak tahun 2001. Sejalan dengan semangat otonomi daerah Provinsi Lampung dituntut untuk melakukan pembenahan dan pengembangan potensi-potensi lokal secara produktif serta menetapkan kebijakan yang menitikberatkan pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu perubahan yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung dalam rangka merespon undang-undang tentang otonomi daerah, adalah dengan memekarkan wilayah kabupaten/ kota yang sebelum otonomi daerah jumlah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebanyak 4 kabuapten/kota, maka setelah pelaksanaan otonomi daerah bertambah menjadi 15 kabupaten/kota. Tujuan pemekaran wilayah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Hingga saat ini struktur perekonomian daerah Lampung secara umum masih didominasi oleh sektor pertanian. Gambaran tentang struktur perekonomian Provinsi Lampung lima tahun terakhir sejak diberlakukannya otonomi daerah seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB Provinsi Lampung (persentase)

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 Rata2

1 Pertanian 38,89 36,82 35,56 35,92 35,54 37,00 2 Pertambangan dan Penggalian 2,09 1,99 2,09 1,96 2,04 2,20 3 Industri Pengolahan 14,07 15,79 16,07 15,55 15,52 15,00 4 Listrik, Gas dan Air bersih 0,58 0,55 0,54 0,55 0,56 0,60

5 Bangunan 4,21 3,66 3,44 3,36 3,16 3,70

6 Perdag, hotel dan Restoran 13,44 15,25 16,01 15,86 15,94 15,00 7 Pengangkutan dan Telekom. 9,90 10,16 11,51 11,54 11,76 10,70 8 Keu, Persewaan & Jasa Persh 6,67 6,31 5,97 6,15 6,22 6,30

9 Jasa-jasa 10,15 9,46 8,82 9,11 9,27 9,50

4

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Provinsi Lampung masih d i dominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian kemudian diikuti sektor sekunder yaitu industri pengolahan dan sektor tersier (jasa-jasa) . Dominannya sektor primer disebabkan besarnya kontribusi sektor pertanian yang mencapai rata-rata 37 persen per tahun selama lima tahun terakhir.

Terkonsentrasinya perekonomian Provinsi Lampung pada satu sektor saja menyebabkan kondisi perekonomiannya secara sektoral mengalami stagnan, dimana rata-rata tingkat pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan adalah komoditas primer sehingga memiliki daya saing yang rendah di pasaran. Sebagai akibatnya pendapatan yang diterima masyarakat menjadi rendah. Gambaran tentang pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pendapatan per kapita Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009–2013 (juta rupiah)

No. Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013

1 Lampung Barat 6.15 6.74 7.98 9.18 9.85

2 Tanggamus 7.88 8.94 10.21 11.85 14.10

3 Lampung Selatan 9.88 11.16 12.64 14.72 16.45

4 Lampung Timur 9.48 10.95 12.26 13.69 15.08

5 Lampung Tengah 11.75 14.18 16.29 18.4 20.60

6 Lampung Utara 11.40 13.91 17.60 21.20 24.06

7 Way Kanan 6.32 7.40 8.46 9.68 10.81

8 Tulang Bawang 12.23 14.22 16.03 18.74 21.84

9 Pasawaran 10.45 12.61 14.53 16.52 18.47

10 Pringsewu 6.97 8.15 9.30 10.50 11.80

11 Masuji 10.47 12.81 15.53 18.04 20.84

12 Tulang Bawang Barat 14.07 15.65 16.96 19.25 21.90 13 Bandar Lampung 19.63 21.95 24.67 27.66 30.93

14 Metro 7.16 7.98 8.88 9.96 11.50

5

Selain itu dominannya sektor pertanian juga mengakibatkan rendahnya pertumbuhan antar wilayah. Besarnya kontribusi sektor pertanian pada PDRB Provinsi

Lampung ternyata tidak banyak membawa pengaruh untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lain. Ketiadaan industri pengolahan hasil pertanian di Provinsi Lampung menyebabkan hampir seluruh hasil pertanian dikirim keluar Provinsi Lampung tanpa melalui proses produksi.

Desentralisasi fiskal sebagai wujud otonomi daerah mengindikasikan bahwa

pemerintah daerah sudah saatnya tidak terlalu mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengatur

keuangannya sendiri dengan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada untuk membiayai pembangunan daerahnya. Adanya inisiatif pemerintah daerah

mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada diharapkan mampu

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Meningkatnya pembangunan di daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah yang terjadi.

Pembangunan daerah dalam jangka panjang harus dapat menjadi suatu usaha untuk menumbuhkan perekonomian daerah dan nasional sehingga diharapkan kedepannya daerah otonom dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri.

6

pertumbuhannya relatif lambat. Fluktuatifnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor pertanian. Seluruh sumbangan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Lampung berasal dari hasil produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Besar atau kecilnya persentase kenaikan maupun penurunan sub sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan sangat ditentukan oleh kondisi alam seperti cuaca dan pengetahuan petani.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Dirinci menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013 (Persentase)

No SEKTOR 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 2,63 1,07 4,96 4,20 3,95

2 Pertambangan & Penggalian -9,21 -3,38 13,48 2,28 10,66 3 Industri Pengolahan 5,88 6,11 4,88 4,39 7,56 4 Listrik, Gas & Air Bersih 2,84 10,41 9,86 10,51 10,05

5 Bangunan 4,87 3,71 7,77 5,82 2,50

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 7,60 4,78 5,50 5,59 4,70 7 Pengangkutan & Komunikasi 11,47 15,42 12,98 13,63 7,83 8 Keu, Persewaan,&Jasa Perush. 12,91 26,88 7,48 12,44 9,48

9 Jasa-Jasa 5,59 5,59 8,24 9,42 9,39

PDRB non migas 5,52 6,02 6,44 6,54 5,95 PDB Indonesia non migas 5,00 6,60 6,98 6,85 6,25 Sumber: BPS Provinsi Lampung, beberapa terbitan

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa PDRB Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan kondisi yang demikian ternyata belum memberikan manfaat yang lebih besar kepada perekonomian Provinsi Lampung. Hal ini terlihat dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat Provinsi Lampung yang masih relatif masih rendah dan cenderung mengalami ketimpangan antar

7

B. Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Provinsi Lampung pada periode lima tahun terakhir (2009–2013) setelah pemberlakuan otonomi daerah ? 2. Bagaimana ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Provinsi Lampung pada

periode lima tahun terakhir (2009 -2013) setelah pemberlakukan otonomi daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini secara umum yaitu :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor basis yang berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir.

2. Menganalisis ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna :

1. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan analisis mengenai perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Lampung.

8

3. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat menjadi bahan masukan dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya berdasarkan potensi yang ada.

E. Kerangka Pemikiran

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia yang handal dan didukung oleh potensi sumber daya alam yang besar akan mampu mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih baik yang ditunjukkan dengan adanya pemerataan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Perekonomian Provinsi Lampung yang didukung dengan sumber daya alam besar ternyata belum diimbangi dengan penyediaan sumber daya yang handal. Akibatnya potensi-potensi ekonomi belum termanfaatkan secara optimal. Perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian, sehingga potensi- potensi ekonomi yang lain belum terlihat peranannya terhadap perekonomian Lampung. Adanya otonomi daerah, dimana kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan di

wilayahnya sangat luas, namun sektor-sektor ekonomi yang ada belum mampu dioptimalkan, dimana struktur perekonomian Provinsi Lampung sebagian besar kontribusinya berasal dari sektor pertanian. Berdasarkan data statistik sumbangan sektor pertanian pada perekonomian semakin menurun, karena keberadaannya tidak banyak memberikan nilai tambah bagi sektor-sektor yang lain di provinsi lampung.

9

ketimpangan wilayah ini dilakukan analisis dengan indeks Williamson. Ketimpangan sektoral yang ada tampak sangat besar akibat dominasi sektor pertanian pada PDRB Provinsi Lampung. Untuk dapat mengetahui potensi sektor- sektor ekonomi maka dilakukan analisis dengan menggunakan Location Quotient. Jadi analisis dilakukan dengan memisahkan adanya peranan sektor pertanian dan tidak

memperhitungkan sektor pertanian sehingga akan didapatkan sektor-sektor unggulan yang lain selain sektor pertanian.

Kondisi Perekonomian Provinsi Lampung

Dominasi Pertanian

Ketimpangan Ketimpangan

Wilayah Sektoral

Analisis Analisis

Ketimpangan Indeks Location Sektor Basis

Antar Wilayah Willianson Quotien

Indeks Sektor Basis /

Ketimpangan Unggulan

Wilayah

Kebijakan Otonomi Daerah

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah bawahnya yang menjadi urusan rumah tangganya. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pergeseran paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberlakuan undang-undang tersebut diharapkan akan mengubah

pandangan pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Undang-undang tersebut memberikan

11

Pasal 1 (h) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut, kewengan daerah tidak hanya terbatas pada urusan yang akan diatur dan dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya (Ramadhanny, 2007). Oleh karena itu ada tiga prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah.

a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur

sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

12

Berpegang pada landasan hukum di atas maka pemerintah daerah mempunyai wewenang secara penuh untuk untuk mengembangkan dan mengelola wilayahnya sendiri berdasarkan potensi yang ada. Untuk itu, pemerintah daerah perlu untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki daerah karena potensi tersebut sangat menentukan dalam prioritas pembangunan terutama sektor-sektor unggulan.

2. Dampak Otonomi Daerah

13

Sehingga pada akhirnya dapat diketahui dampak otonomi daerah terhadap kemajuan suatu daerah dan kesenjangan yang timbul antar daerah dalam aspek sosial ekonomi. Selanjutnya dianalisa seberapa besar ketimpangan antar wilayah dan faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah.

3. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Dalam pengertian ekonomi regional dikenal adanya pengertian sektor basis dan sektor non basis. Pengertian sektor basis (sektor unggulan) pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala

internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup

internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik (Wijaya, 1996).

Inti dari teori basis ekonomi menurut Arsyad, dalam Sadau (2002)

menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation).

14

untuk menentukan sektor basis/pemusatan dan non basis, dengan tujuan untuk melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan sektor

andalannya. Pentingnya ditetapkan komoditas unggulan di suatu wilayah (nasional, provinsi dan kabupaten) dengan metode LQ didasarkan pada

pertimbangan bahwa ketersediaan dan kapabilitas sumberdaya (alam, modal dan manusia) untuk menghasilkan dan memasarkan semua komoditas yang dapat diproduksi di suatu wilayah secara simultan relatif terbatas. Selain itu hanya komoditas-komoditas yang diusahakan secara efisien yang mampu bersaing secara berkelanjutan, sehingga penetapan komoditas unggulan menjadi keharusan agar sumberdaya pembangunan di suatu wilayah lebih efisien dan terfokus (Handewi, 2003). Lebih lanjut model ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah atas dua sektor, yaitu:

1. Sektor basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Sektor basis mampu menghasilkan produk/jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Itu berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan.

15

Menurut Tarigan (2007), metode untuk memilah kegiatan basis dan kegiatan non basis adalah sebagai berikut:

a. Metode Langsung

Metode langsung dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Kelemahan metode ini yaitu : pertanyaan yang berhubungan dengan pendapatan data akuratnya sulit diperoleh, dalam kegiatan usaha sering tercampur kegiatan basis dan non basis.

b. Metode Tidak Langsung

Metode ini dipakai karena rumitnya melakukan survei langsung ditinjau dari sudut waktu dan biaya. Metode ini menggunakan asumsi, kegiatan tertentu diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lain yang bukan dikategorikan basis adalah otomatis menjadi kegiatan basis.

c. Metode Campuran

Metode ini dipakai pada suatu wilayah yang sudah berkembang, cukup banyak usaha yang tercampur antara kegiatan basis dan kegiatan non basis. Apabila dipakai metode asumsi murni maka akan memberikan kesalahan yang besar, jika dipakai metode langsung yang murni maka akan cukup

menyulitkan. Oleh karena itu dilakukan gabungan antara metode langsung dan metode tidak langsung yang disebut metode campuran. Pelaksanaan metode campuran dengan melakukan survei pendahuluan yaitu pengumpulan data

16

wilayah maka maka kegiatan itu langsung dianggap basis. Sebaliknya apabila 70 persen atau lebih produknya dipasarkan ditingkat lokal maka langsung dianggap non basis. Apabila porsi basis dan non basis tidak begitu kontras maka porsi itu harus ditaksir. Untuk menentukan porsi tersebut harus dilakukan survei lagi dan harus ditentukan sektor mana yang surveinya cukup dengan

pengumpulan data sekunder dan sektor mana yang membutuhkan sampling pengumpulan data langsung dari pelaku usaha.

d. Metode Location Quotient

Metode LQ membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu untuk lingkup wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama untuk lingkup wilayah yang lebih besar.

LQ = Dimana:

li = banyaknya lapangan kerja/nilai tambah sektor i di wilayah analisis e = banyaknya lapangan kerja/nilai tambah di wilayah analisis

Li = banyaknya lapangan kerja/nilai tambah sektor i secara nasional E = banyaknya lapangan kerja/nilai tambah secara nasional

17

sektor yang sama secara nasional. LQ > 1 memberikan indikasi bahwa sektor tersebut adalah basis sedangkan apabila LQ < 1 berarti sektor tersebut adalah non basis.

Location Quotient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Menurut Hendayana (2000), kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Keterbatasannya adalah karena demikian sederhananya pendekatan LQ ini, maka yang dituntut adanya akurasi data. Oleh karena itu validitas data sangat diperlukan dan sebaiknya untuk series datanya tidak kurang dari 5 tahun. Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada bentuk barang-barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak

bergerak (Budiharsono, 2001).

4. Teori Ketimpangan Antar Wilayah

18

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Selain itu ketimpangan antar wilayah juga membawa implikasi pada perumusan kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

a. Hipotesa Neo Klasik

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mula-mula

dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dibahas tentang sebuah tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan

pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik. Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses

pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun.

Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik. Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh

19

ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya.

b. Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2008) yaitu:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam.

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dengan demikian terlihat bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi lebih tinggi.

2. Perbedaan kondisi demografis.

20

kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan

investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa.

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan.

Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. 4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah.

21

pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

c. Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah.

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat

ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks williamson yang dikemukakan oleh Williamson (1965). Williamson mengemukakan model Iw (indeks tertimbang atau weighted index terhadap jumlah penduduk) dan Iuw (tidak tertimbang atau un-weighted index) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Formula yang digunakan menurut Sjafrizal (2008) yaitu :

IW =

Dimana : yi = PDRB Perkapita daerah i

Y = PDRB Perkapita rata-rata seluruh daerah Fi = Jumlah penduduk daerah i

22

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang mengamati tentang proses terjadinya kesenjangan diantaranya adalah.

1. Lessmann, dalam Direktorat Kewilayahan I (2007). Ia meneliti mengenai hubungan desentralisasi fiskal dengan kesenjangan wilayah. Penelitian ini mengunakan beberapa data statistik ekonomi 17 negara OECD yang diolah melalui analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi memiliki kesenjangan wilayah yang rendah.

Kewenangan dan otonomi lokal terhadap kapasitas fiskal wilayah yang besar akan dapat mengurangi kesenjangan. Namun, hasil temuan ini hanya berlaku bagi negara-negara maju saja. Bagi negara berkembang dan miskin, desentralisasi mungkin akan menyebabkan semakin tajamnya kesenjangan antar wilayah. Hal ini disebabkan masih tingginya tingkat korupsi dan lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

2. Azulaidin (2003) mengidentifikasi pengaruh investasi, jumlah penduduk, ekspor netto dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di

23

ekspor netto Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dan BAPPEDA Sumatera Utara. Sebagai alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Location Quotient (LQ ) dan Indeks Williamson. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa di Wilayah Pembangunan III dan IV lebih maju bila dibandingkan dengan Wilayah Pembangunan I dan II. Secara positif dan sinifikan jumlah penduduk, penanaman modal, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto memeberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian menjadi basis ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Tingkat ketimpangan terbesar terdapat didaerah Asahan, Medan. Labuhan Batu dan yang memiliki ketimpangan rendah adalah Langkat, Tebing Tinggi dan Tapanuli Selatan.

3. Rahman (2003) menganalisis peranan basis sektor pertanian dalam

pembangunan wilayah di era otonomi. Kesimpulannya bahwa masing-masing kecamatan di Kabupaten Kuningan memiliki beberapa komoditi basis pertanian yang jumlahnya berbeda-beda, secara keseluruhan surplus pendapatan komoditi basis yang dihasilkan relatif besar sehingga dapat digunakan untuk membeli komoditi non basis yang kurang untuk pendapatan masyarakat setempat. Hasil analisis LQ dan spesialisasi menunjukkan bahwa hampir semua komoditi pertanian menyebar dan tidak terdapat spesialisasi kegiatan pertanian atau cenderung menghasilkan komoditi yang beragam.

24

unggulan. Ditemukan bahwa sektor/sub sektor unggulan di Kabupaten Mentawai adalah sektor pertanian utamanya sub sektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

5. Nugroho (2004) meneliti ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat, digunakan indeks Williamson. Ketimpangan

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder rangkai waktu (Time series) antara tahun 2009 hingga tahun 2013. Data tersebut terdiri dari:

1. PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga konstan tahun 2000, tahun 2009 -2013 dalam satuan rupiah, yang diperoleh BPS Provinsi Lampung

2. PDRB Kabupaten/kota se Provinsi Lampung atas dasar harga konstan tahun 2000, tahun 2009–2013 dalam satuan rupiah, yang bersumber dari BPS kabupaten/kota di Provinsi Lampung

3. PDRB per kapita Provinsi Lampung atas dasar harga konstan tahun 2000, tahun 2009–2013 dalam satuan rupiah yang bersumber dari BPS Provinsi Lampung, 4. PDRB per kapita kabupaten/ kota se Provinsi Lampung atas dasar harga konstan

tahun 2000, tahun 2009–2013 dalam satuan rupiah, yang bersumber dari BPS kabupaten/kota di Provinsi Lampung

5. Jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2009–2013 dalam satuan jiwa, yang diperoleh BPS Provinsi Lampung

26

B. Operasional Variabel

1. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah (value added) dari semua unit produksi dalam suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam nilai absolute rupiah per tahun. Untuk menghindari pengaruh fluktuasi harga/ inflasi, maka PDRB yang dipakai dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000.

2. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dibagi dengan jumlah penduduk, yang dinyatakan dalam nilai absolut rupiah per tahun.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan PDRB suatu daerah dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini PDRB yang dipakai adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Laju pertumbuhan ekonomi ini dinyatakan dalam satuan persen per tahun.

4. Jumlah Penduduk. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk yang tinggal di Provinsi Lampung yang tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung dan dinyatakan dalam satuan jiwa.

5. Disparitas Pendapatan adalah tingkat ketimpangan dalam pendistribusian

pendapatan kepada kelompok masyarakat, yang didasarkan pada perhitungan Indeks Williamson, dan dinyatakan dalam persen

27

C. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sektor basis dan analisis ketimpangan antar wilayah.

1. Analisis Sektor Basis

Richardson, dalam Ghalib (2005) menyatakan bahwa teori ekonomi basis dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan potensi suatu wilayah dengan wilayah lain dan mengetahui hubungan antar sektor-sektor dalam suatu

perekonomian. Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh besarnya nilai ekspor dari wilayah tersebut. Konsep ekonomi basis berguna untuk menganalisa dan memprediksi perubahan dalam perekonomian regional. Selain itu konsep ekonomi basis juga dapat digunakan untuk mengetahui suatu sektor pembangunan ekonomi dan kegiatan basis yang dapat melayani pasar ekspor.

Rumusan Location Quotient(LQ) menurut Tarigan,(2005) yang kemudian digunakan dalam penentuan sektor basis dan non basis di Provinsi Lampung, yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

LQ = atau Keterangan:

LQ = Besarnya koefisienLocation Quotient Si = Nilai tambah sector i di kabupaten i s = PDRB di kabupaten i

28

Untuk dapat menentukan suatu sektor sebagai sektor basis atau non basis maka pengukuran dengan metode LQ diberikan kriteria sebagai berikut :

1. LQ > 1

Jika LQ lebih besar dari 1 berarti sektor basis, artinya komoditas I di kabupaten i memiliki keunggulan komparatif dibanding sektor yang sama pada tingkat provinsi

2. LQ < 1

Jika LQ lebih kecil dari 1 berarti sektor non basis, artinya komoditas i di kabupaten di Provinsi Lampung tidak memiliki keunggulan komparatif dibanding sektor yang sama pada tingkat provinsi, produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri.

3. LQ = 1

Jika LQ sama dengan 1 berarti sektor non basis, artinya komoditas i di kabupaten i di Provinsi Lampung tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan dari luar.

Menurut Hendayana (2003), setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan demikian halnya dengan metode LQ. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit.

Keterbatasannya adalah karena demikian sederhananya pendekatan LQ ini, maka yang dituntut adalah akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan LQ tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak valid. Oleh karena itu

29

-rata dari data series yang cukup panjang, sebaiknya tidak kurang dari 5 tahun.

2. Analisis Ketimpangan Antar Wilayah

Perhitungan ketimpangan dilakukan dengan pendekatan wilayah. Dalam pendekatan wilayah sumber data yang digunakan adalah PDRB perkapita yaitu untuk

menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi di suatu daerah yang dihitung ditinjau dari nilai tambahnya. Ukuran yang sering digunakan oleh para peneliti, pengamat dan perencana pembangunan, untuk memperoleh gambaran tentang kondisi suatu wilayah dibanding wilayah lainnya adalah dengan menggunakan Indeks Wiliamson.

Menurut Sjafrizal (2008) formula yang digunakan untuk menghitung angka Indeks Wiliamson adalah sebagai berikut :

IW =

Y1 PDRB per kapita atas harga konstan 2000 tanpa migas, kabupaten/ kota i di Provinsi Lampung

Y PDRB per kapita atas harga konstan 2000 tanpa migas rata-rata seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Lampung

fI Jumlah penduduk kabupaten/ kota i di Provinsi Lampung n Jumlah penduduk total Provinsi Lampung

IW Nilai Indeks Ketimpangan Williamson

30

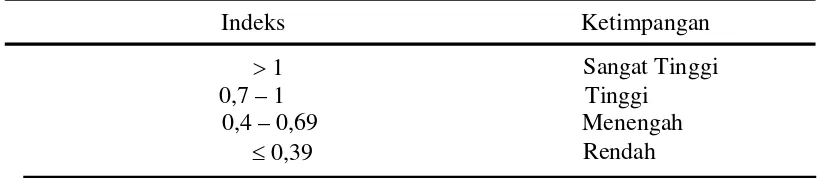

Tabel 4. Kriteria Ketimpangan Antar Wilayah

Indeks Ketimpangan

1 Sangat Tinggi

0,7–1 Tinggi

0,4–0,69 Menengah

0,39 Rendah

Sumber : Nugroho (2004)

Kriteria Penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Iw menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung semakin besar (pemerataan antar kabupaten/kota semakin memburuk). 2. Jika nilai Iw mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat disparitas

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

54

adalah: Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Bandarlampung. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran terdapat 5 kabupaten dan 2 kota yang menjadikan sektor ini sebagai sektor basis. Ketujuh kabupaten/kota tersebut adalah: Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Pringsewu, Kota bandarlampung, dan Kota Metro.

55

B. Saran

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisis sektor basis pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menguraikan sampai per sub sektor. Selain itu sebagai tindak lanjut dari analisis LQ, maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu memperhatikan pengembangan sektor-sektor yang potensial melalui alokasi pembiayaan

pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan per sektor tersebut maupun nilai PDRB secara keseluruhan baik PDRB Provinsi Lampung maupun PDRB Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu. Yogyakarta. Aser, F. 2005.“Tujuan Otonomi Daerah Dalam UU No. 32 Tahun 2004”. Jurnal Otonomi Daerah. 1

Azulaidin. 2003. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Wilayah Pembangunan di Sumatera Utara. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Badan Pusat Statistik. Pendapatan Nasional Indonesia 2008–2013. Jakarta: BPS. . Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung 2008 –2014. Jakarta: BPS.

. Lampung Dalam Angka 2008 - 2014. Jayapura: BPS Provinsi Lampung.

Direktorat Kewilayahan 1. Meninjau Konsep Kesenjangan Kesejahteraan Pola Kesenjangan Antar Daerah. 2009. Deputi Bidang

Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

Handewi, P.S.R. 2003. Dasar Penetapan Komoditas Unggulan Nasional di Tingkat Provinsi. Makalah Lokakarya Sinkronisasi Program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Hendayana, R. 2000. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Jurnal Informatika Pertanian. Volume 12 : Desember 2003.

Kristiyanti, L. 2007. Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Peranannya dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor.

Nugroho, T. 2004. Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Karawang, Subang, Garut dan Ciamis) Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan

Manajemen. Sekolah Pasca Sarjana. Bogor.

57

Rahman, A.M. 2003. Analisis Peranan Basis Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Kuningan Jawa Barat) [skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian. Bogor.

Sjafrizal, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Baduose Media, 2008. Padang. Tarigan, R. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi, Bumi Aksara, 2007. Jakarta

Sadau, A. 2002. Identifikasi Sektor Ekonomi dan Prospek Pembangunan daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 1995-1999 Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Wijaya, A. 1996. Pilihan Pembangunan Industri : Kasus DKI Jakarta. Jurnal Ekonomi