ANALISIS WILLINGNESS TO PAY MASYARAKAT

TERHADAP MATA AIR AEK ARNGA DI DESA SIBANGGOR

TONGA, KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI,

KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Oleh :

Siti Maryam Nasution 101201133 Manajemen Hutan

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian :

Analisis Willingness To Pay Masyarakat Terhadap Mata Air Aek Arnga di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

Nama : Siti Maryan Nasution

Nim :

101201133

Menyetujui Komisi Pembimbing

Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut., M.P Nip. 1974081200003001

Mengetahui

Ketua Program Studi Kehutanan

ABSTRACT

Siti Maryam Nasution (101 201 133). Analysis of Willingness to pay people to springs in the village of Aek Arnga Sibanggor Tonga, Puncak Sorik Marapi

District, Mandailing Natal Regency. Under the guidance of Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si and Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut., MP.

Water is one of important element in human life. Water is also used for various purposes including for drinking, domestic use, and all other activities are directly related to human welfare. This research was aimed to explore the value of willingness to pay (WTP) society to the economic instruments of payment for environmental services, the factors that affect the willingness of respondents to make payment for environmental services and the factors that affect the value of such willingness. Respondent's willingness to pay for environmental services is influenced by several factors: the average income, the number of water users, and the amount of water needs.

WTP values of this research is the value that will be given by the respondents to the environmental services generated by springs Aek Arnga per liter per family. The mean WTP values of respondents is Rp. 119.30 / KK / liter / day while the total value of WTP is Rp. 15985.98 / liter / day. Number of environmental services Aek springs Arnga by society as much. 9,454,715.45 liters / year. While the potential value of the use of springs Aek Arnga obtained from multiplying the number of environmental services by the community with the average WTP values that are exploiting the potential value of Rp. 1,127,947,553.18 / year that can be done to restore the ecology of the forest area of 10.23 Ha.

ABSTRAK

Siti Maryam Nasution (101201133). Analisis Willingness to pay masyarakat terhadap mata air Aek Arnga di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik

marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Di bawah bimbingan Dr. Agus Purwoko, S.Hut.,M.Si dan Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut.,MP.

Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Air juga dipergunakan untuk berbagai kepentingan diantaranya untuk minum, keperluan rumah tangga, dan segala aktifitas lainnya yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai willingness to pay (WTP) masyarakat terhadap instrumen ekonomi yaitu pembayaran jasa lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesedian responden untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan tersebut. Kesediaan responden untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rata-rata pendapatan, jumlah pengguna air, dan jumlah kebutuhan air.

Nilai WTP dalam penelitian ini adalah nilai yang akan diberikan oleh responden terhadap jasa lingkungan yang dihasilkan oleh mata air Aek Arnga per liter per KK. Nilai rataan WTP responden adalah Rp. 119,30/KK/liter/hari sedangkan nilai total WTP adalah Rp. 15.985,98/liter/hari. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan mata air Aek Arnga oleh masyarakat sebanyak. 9.454.715,45 liter/tahun. Sedangkan nilai potensial pemanfaatan mata air Aek Arnga didapatkan dari perkalian jumlah pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat dengan nilai

rataan WTP sehingga nilai potensial pemanfaatan adalah sebesar Rp. 1.127.947.553,18/tahun yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekologi hutan

seluas 10,23 Ha.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

usulan penelitian ini.

Penelitian Ini Berjudul Analisis Willingness To Pay Masyarakat Terhadap

Mata Air Aek Arnga di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi,

Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis nilai

kesediaan membayar jasa lingkungan hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi

nilai kesediaan membayar jasa lingkungan hutan di desa Sibanggor Tonga,

Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Purwoko, S.Hut.,

M.Si. selaku dosen pembimbing pertama dan Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut.,M.P

selaku dosen pembimbing kedua saya serta kepada seluruh teman-teman yang

telah mendukung dalam usulan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih

terdapat banyak kekurangan baik itu dari struktur penulisan maupun

penyampaiannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca

agar dapat memperbaiki dalam penulisan usulan penelitian ini. Demikianlah

penulis ucapkan terima kasih. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita

semua.

Medan, April 2014

DAFTAR ISI

Metode Penilaian Jasa Lingkungan ... 12

Contingen Valuation Method (CVM) ... 12

Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 17

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN Letak Geografis dan Batas Wilayah ... 22

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden ... 24

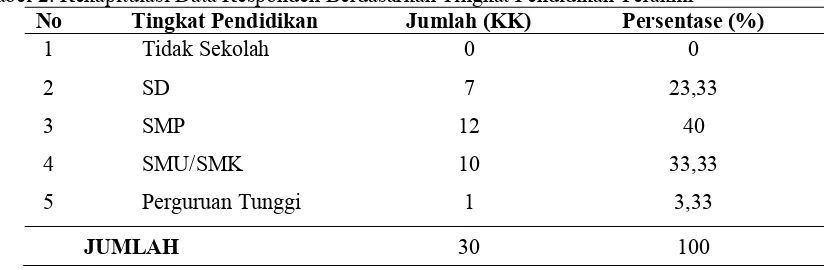

1. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden ... 24

2. Tingkat Pendapatan Responden ... 25

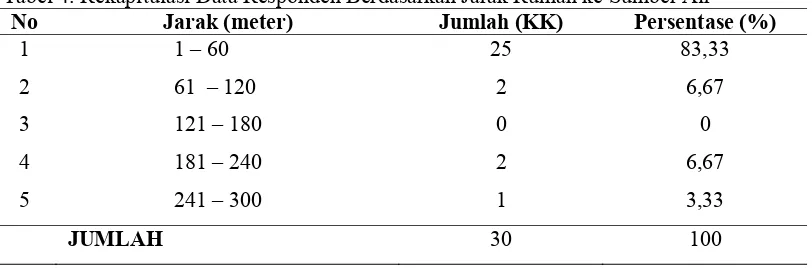

3. Jarak Rumah ke Sumber air ... 25

4. Jumlah Pengguna Air ... 26

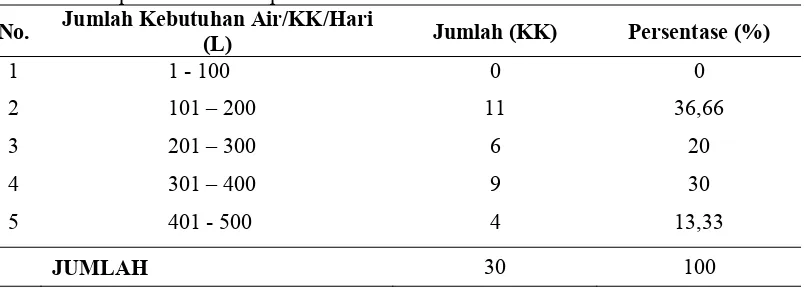

5. Jumlah Kebutuhan Air ... 26

6. Kualitas Air ... 27

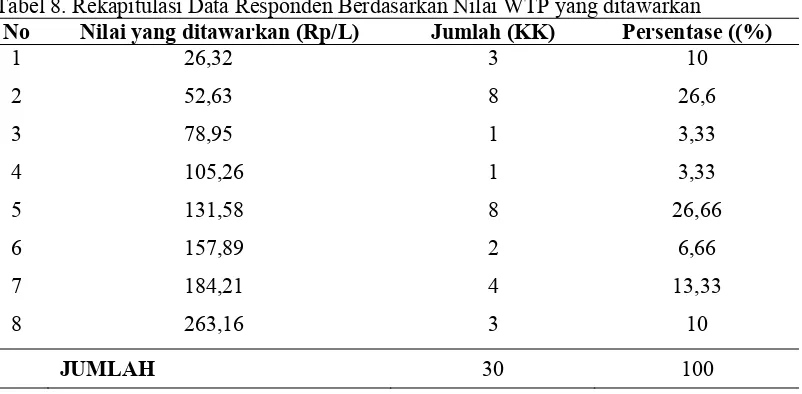

7. Nilai Willingness to pay (WTP) yang Ditawarkan ... 27

Analisis Willingness to Pay Masyarakat terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Aek Arnga ... 28

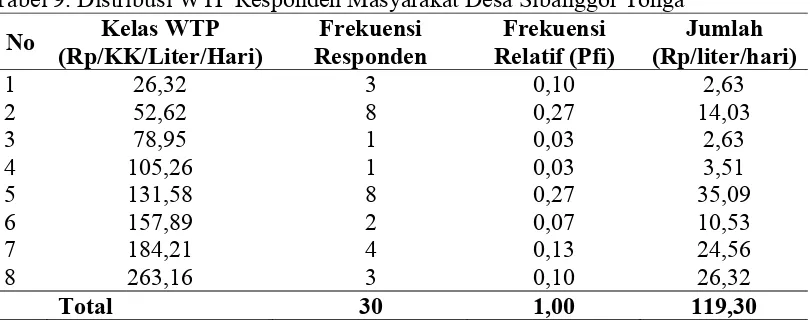

1. Membangun Pasar Hipotesis (Setting-up the Hypotethical Market). 28 2. Menghitung Dugaan Nilai Rata-rata WTP (Estimating Mean WTP/EWTP) ... 29

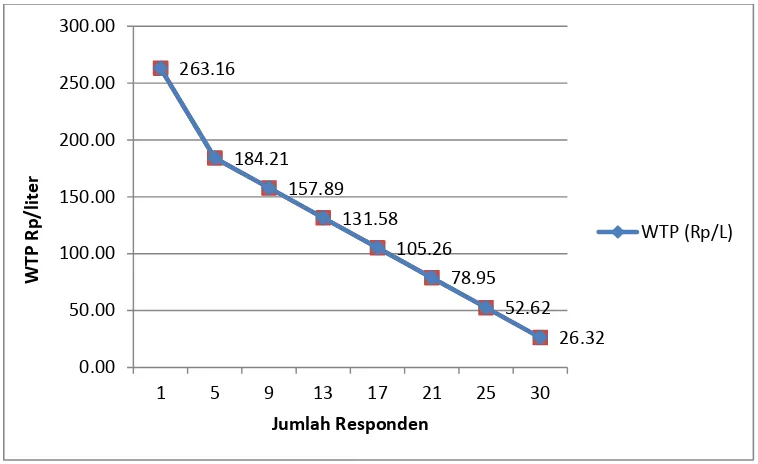

3. Memperkirakan Kurva WTP (Estimating Bid Curve) ... 29

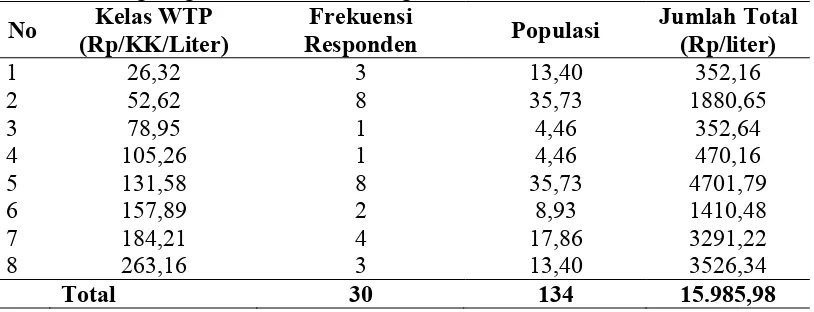

4. WTP Agregat atau Total WTP (TWTP) ... 30

5. Evaluasi Pelaksanaan Contingen valuation method (CVM) ... 31

5.a. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Willingness To pay ... 32

Analisis Pembayaran Jasa Lingkungan Terhadap Biaya Pemulihan Ekologi Hutan ... 35

DAFTAR TABEL

Hal

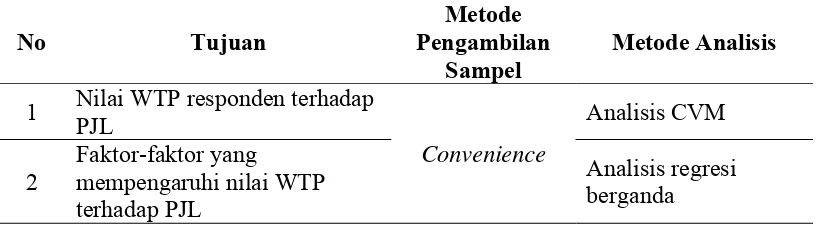

1. Rancangan Prosedur Penelitian dan Analisis Data ... 17

2. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir ... 23

3. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Tingkat pendapatan ... 24

4. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jarak rumah Ke Sumber Air ... 24

5. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jumlah pengguna Air ... 25

6. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jumlah Kebutuhan Air ... 25

7. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Kualitas Air ... 26

8. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Nilai WTP yang Ditawarkan ... 26

9. Distribusi WTP Responden Masyarakat Desa Sibanggor Tonga ... 27

10.Total WTP Responden Masyarakat terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Aek Arnga ... 29

11.Hasil Analisis Nilai WTP Responden Masyarakat Desa Sibanggor Tonga ... 30

ABSTRACT

Siti Maryam Nasution (101 201 133). Analysis of Willingness to pay people to springs in the village of Aek Arnga Sibanggor Tonga, Puncak Sorik Marapi

District, Mandailing Natal Regency. Under the guidance of Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si and Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut., MP.

Water is one of important element in human life. Water is also used for various purposes including for drinking, domestic use, and all other activities are directly related to human welfare. This research was aimed to explore the value of willingness to pay (WTP) society to the economic instruments of payment for environmental services, the factors that affect the willingness of respondents to make payment for environmental services and the factors that affect the value of such willingness. Respondent's willingness to pay for environmental services is influenced by several factors: the average income, the number of water users, and the amount of water needs.

WTP values of this research is the value that will be given by the respondents to the environmental services generated by springs Aek Arnga per liter per family. The mean WTP values of respondents is Rp. 119.30 / KK / liter / day while the total value of WTP is Rp. 15985.98 / liter / day. Number of environmental services Aek springs Arnga by society as much. 9,454,715.45 liters / year. While the potential value of the use of springs Aek Arnga obtained from multiplying the number of environmental services by the community with the average WTP values that are exploiting the potential value of Rp. 1,127,947,553.18 / year that can be done to restore the ecology of the forest area of 10.23 Ha.

ABSTRAK

Siti Maryam Nasution (101201133). Analisis Willingness to pay masyarakat terhadap mata air Aek Arnga di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik

marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Di bawah bimbingan Dr. Agus Purwoko, S.Hut.,M.Si dan Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut.,MP.

Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Air juga dipergunakan untuk berbagai kepentingan diantaranya untuk minum, keperluan rumah tangga, dan segala aktifitas lainnya yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai willingness to pay (WTP) masyarakat terhadap instrumen ekonomi yaitu pembayaran jasa lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesedian responden untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan tersebut. Kesediaan responden untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rata-rata pendapatan, jumlah pengguna air, dan jumlah kebutuhan air.

Nilai WTP dalam penelitian ini adalah nilai yang akan diberikan oleh responden terhadap jasa lingkungan yang dihasilkan oleh mata air Aek Arnga per liter per KK. Nilai rataan WTP responden adalah Rp. 119,30/KK/liter/hari sedangkan nilai total WTP adalah Rp. 15.985,98/liter/hari. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan mata air Aek Arnga oleh masyarakat sebanyak. 9.454.715,45 liter/tahun. Sedangkan nilai potensial pemanfaatan mata air Aek Arnga didapatkan dari perkalian jumlah pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat dengan nilai

rataan WTP sehingga nilai potensial pemanfaatan adalah sebesar Rp. 1.127.947.553,18/tahun yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekologi hutan

seluas 10,23 Ha.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan sebagai sumberdaya alam (resources) mempunyai fungsi ganda

yaitu sebagai penghasil kayu dan sebagai penghasil kenyamanan seperti penghasil

oxigen, penyerap CO2, pengatur tata air, pencegah erosi, serta ruang hidup untuk

flora dan fauna. Tanah di hutan merupakan busa raksasa yang mampu menahan

air hujan sehingga air meresap perlahan-lahan ke dalam tanah. Banyak kota yang

menggantungkan diri terhadap persediaan air dari hutan dengan sungai-sungai

yang mengalir sepanjang tahun (Sianturi, 2001).

Berdasarkan bentuk/wujudnya, manfaat hutan dapat dibedakan menjadi

dua macam yaitu: manfaat tangible dan manfaat intangible. Manfaat tangible

antara lain: kayu, hasil hutan ikutan, dan lain-lain. Sementara manfaat intangible

antara lain: pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, dan lain-lain

(Arifudin, 1990).

Mata air Aek Arnga ini berada di sekitar pegunungan Sorik Marapi yang

mengalir menuju pedesaan Sibanggor Tonga. Mata air ini digunakan masyarakat

sebagai pasokan air minum, kebutuhan rumah tangga dan juga aliran mata air ini

digunakan pada lokasi pemandian umum masyarakat. Mata air ini merupakan

salah satu mata air dari beberapa mata air yang paling banyak digunakan untuk

kebutuhan masyarakat karena kualitas mata air yang masih terjaga kebersihan dan

kesehatannya (Dinas Kecamatan Puncak Sorik Marapi).

Mata air Aek Arnga juga berada pada kawasan DAS Taman Nasional

Batang Gadis (TNBG) yaitu pada Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak

kawasan TNBG, mata Air Aek Arnga merupakan salah satu mata air yang sangat

bersih dan jernih karena juga merupakan mata air yang berada di sekitar hutan dan

pegunungan (Dinas Kecamatan Puncak Sorik Marapi).

Analisis WTP telah banyak digunakan untuk melakukan penilaian

terhadap jasa lingkungan dari hutan dan perbaikan kualitas lingkungan di daerah

aliran sungai. Dalam analisis WTP ini dilakukan pembentukan pasar hipotetik

yaitu kualitas lingkungan dari kawasan Puncak yang lebih baik dari kondisi pada

saat ini, melalui upaya pencegahan konversi hutan, penghijauan dan

pengembangan hutan rakyat. Kesediaan membayar masyarakat untuk membayar

perbaikan lingkungan ini menggambarkan manfaat ekonomi dari keberadaan

hutan (Merryna, 2009).

Air merupakan salah satu unsur yang penting di dalam kehidupan. Air

juga dipergunakan untuk beberapa kepentingan diantaranya untuk minum, masak,

mencuci, dan segala aktifitas lain yang langsung berhubungan dengan

kesejahteraan manusia. Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan

peningkatan kebutuhan air bersih. Air bersih yang tersedia di alam semakin buruk

kondisinya sehingga air menjadi tidak tersedia dengan baik secara kuantitatif dan

kualitatif. Suatu saat nanti, air akan menjadi barang yang mahal karena

pengelolaan untuk mendapatkan air yang baik secara kuantitatif dan kualitatif

memerlukan biaya yang sangat tinggi (Merryna, 2009).

Menurut Fauzi (2006), air saat ini merupakan barang publik yang dapat

dinikmati oleh siapapun. Air juga merupakan barang ultra essential bagi

kelangsungan hidup manusia. Tanpa air, manusia tidak akan mungkin bisa

paradox atau paradoks air dan berlian, dimana air yang begitu esential dinilai

begitu murah sementara berlian yang sebatas perhiasan dinilai begitu mahal.

Rumusan Masalah

Permasalahan ketersediaan air yang baik secara kualitatif dan kuantitatif

saat ini merupakan problematika yang sering terjadi. Problematika ini tidak hanya

terjadi pada masyarakat perkotaan namun juga pada masyarakat pedesaan yang

memiliki sumber daya alam yang melimpah. Keterbatasan pendanaan sering kali

menjadi kendala dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut dengan baik

sehingga dikhawatirkan suatu saat nanti sumber daya alam tersebut mengalami

degradasi yang akan merugikan berbagai pihak.

1. Berapakah besarnya WTP responden terhadap pembayaran jasa lingkungan

Mata Air Aek Arnga?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai WTP responden terhadap

pembayaran jasa lingkungan?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis nilai kesediaan pembayaran jasa lingkungan oleh responden

untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan.

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP responden

Manfaat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap khasanah keilmuan ekonomi

sumberdaya dan lingkungan bagi akademisi dan peneliti

2. Sebagai bahan acuan dalam penerapan kebijakan pengelolaan mata air Aek

Arnga di Kecamatan Puncak Sorik Marapi

3. Bahan ilmu pengetahuan untuk masayarakat setempat mengenai ilmu

ekonomi sumberdaya dan lingkungan khususnya mengenai pembayaran jasa

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Fauzi (2006), sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang

dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya itu sendiri memiliki dua aspek

yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan

dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya

dan bagaimana teknologi digunakan. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya

adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang

bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan tersebut

seperti ikan, kayu, air bahkan pencemaran sekalipun dapat dihitung nilai

ekonominya karena diasumsikan bahwa pasar itu eksis (market based), sehingga

transaksi barang dan jasa tersebut dapat dilakukan.

Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam (kekayaan alam)

yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan

hidupnya. Sumber daya alam terbagi dua yaitu sumber daya alam hayati dan

sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya

alam biotik yaitu semua yang terdapat di alam (kekayaan alam) berupa makhluk

hidup. Sedangkan sumber daya alam non hayati atau sumber daya alam abiotik

adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa

benda mati (Ramathan, 1997).

Air merupakan kebutuhan utama bagi setiap insan di permukaan bumi baik

manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Setiap kegiatan mereka tidak lepas

dari kebutuhan akan air, bahkan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Tubuh

manusia itu sendiri, lebih dari 70% tersusun dari air, sehingga ketergantungannya

kebutuhan pertanian, industri, maupun kebutuhan domestik, termasuk air bersih.

Hal ini berarti bahwa pertambahan jumlah penduduk yang terus menerus terjadi,

membutuhkan usaha yang sadar dan sengaja agar sumber daya air dapat tersedia

secara berkelanjutan (Cholil, 1998).

Sumber daya alam selain menghasilkan barang dan jasa yang dapat

dikonsumsi baik langsung maupun tidak langsung juga dapat menghasilkan

jasa-jasa lingkungan yang memberikan manfaat dalam bentuk lain, misalnya manfaat

amenity seperti keindahan, ketenangan dan sebagainya. Manfaat tersebut sering

kita sebut sebagai manfaat fungsi ekologis yang sering tidak terkuantifikasikan

dalam perhitungan menyeluruh terhadap nilai dari sumber daya. Nilai tersebut

tidak saja nilai pasar barang yang dihasilkan dari suatu sumber daya melainkan

juga nilai jasa lingkungan yang ditimbulkan oleh sumber daya tersebut

(Fauzi, 2006).

Secara umum, willingness to pay (WTP) atau kemauan/keinginan untuk

membayar didefinisikan sebagai jumlah yang dapat dibayarkan seorang konsumen

untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Zhao & Kling (2005) menyatakan

bahwa WTP adalah harga maksimum dari suatu barang yang ingin dibeli oleh

konsumen pada waktu tertentu. Sedangkan Horowith & McConnell (2001)

menekankan pengertian WTP pada berapa kesanggupan konsumen untuk membeli

suatu barang. WTP itu sebenarnya adalah harga pada tingkat konsumen yang

merefleksikan nilai barang atau jasa dan pengorbanan untuk memperolehnya

(Simonson & Drolet, 2003). Disisi lain, WTP ditujukan untuk mengetahui daya

beli konsumen berdasarkan persepsi konsumen. Dinauli (1999) diacu dalam

Untuk memahami konsep WTP konsumen terhadap suatu barang atau jasa

harus dimulai dari konsep utilitas, yaitu manfaat atau kepuasan karena

mengkonsumsi barang atau jasa pada waktu tertentu. Setiap individu ataupun

rumah tangga selalu berusaha untuk memaksimumkan utilitasnya dengan

pendapatan tertentu, dan ini akan menentukan jumlah permintaan barang atau jasa

yang akan dikonsumsi. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang

mau atau ingin dibeli atau dibayar (willingness to buy or willingness to pay) oleh

konsumen pada harga tertentu dan waktu tertentu (Perloff, 2004). Utilitas yang

akan didapat oleh seorang konsumen memiliki kaitan dengan harga yang

dibayarkan yang dapat diukur dengan WTP. Sejumlah uang yang ingin dibayarkan

oleh konsumen akan menunjukkan indikator utilitas yang diperoleh dari barang

tersebut (PSE-KB UGM (2002) diacu dalam Nababan dan Simanjuntak (2008)

Secara teoritik, Hokby & Sodergvist (2001) dan Anstine (2001)

mengemukakan bahwa metode WTP dibuat untuk menunjukkan pilihan-pilihan

antara kombinasi harga dan kuantitas yang berbeda, dimana utilitasnya dapat

dimaksimumkan oleh seorang individu atau konsumen. Dengan menggunakan

fungsi permitaan Marshallian, mereka mengemukakan hubungan antara utilitas

dan WTP.

Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan adalah produk sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

berupa manfaat langsung (tangible) dan manfaat tidak langsung (intangible) yang

meliputi antara lain jasa wisata alam/rekreasi, jasa perlindungan tata

keunikan, keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon

(Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, 2006).

Jasa lingkungan yang ada saat ini suatu saat nanti akan mengalami

penurunan kualitas. Salah satu instrumen ekonomi yang dapat mengatasi

penurunan kualitas lingkungan dalam penelitian ini adalah pembayaran jasa

lingkungan. Pembayaran jasa lingkungan adalah suatu transaksi sukarela yang

menggambarkan suatu jasa lingkungan yang perlu dilestarikan dengan cara

memberikan nilai oleh penerima manfaat kepada penerima manfaat jasa

lingkungan (Wunder, 2005).

Fungsi Jasa Lingkungan

Menurut Wunder (2005), suatu ekosistem menyediakan suatu jasa

lingkungan yang memiliki empat fungsi penting yaitu :

1. Jasa penyediaan (provising services), jasa penyediaan yang dimaksud disini

adalah penyediaan sumber daya alam berupa sumber bahan makanan,

obatobatan alamiah, sumber daya genetik, kayu bakar, serat, air, mineral dan

lain-lain.

2. Jasa pengaturan (regulating services), jasa pengaturan yang dimaksud disini

adalah jasa lingkungan memiliki fungsi menjaga kualitas udara, pengeturan

iklim, pengaturan air, pengontrol erosi, pengaturan untuk menjernihkan air,

pengaturan pengelolaan sampah, pengaturan untuk mengontrol penyakit,

pengaturan untuk mengurangi resiko yang menghambat perbaikan kualitas

lingkungan dan lain-lain.

3. Jasa kultural (cultural services), jasa cultural yang dimaksud disini adalah

dan spiritual, pengetahuan, inspirasi, nilai estetika, hubungan sosial, rekreasi,

dan lain-lain.

4. Jasa pendukung (supporting services), jasa pendukung yang dimaksud disini

adalah jasa lingkungan sebagai produksi utama yang memproduksi oksigen.

Produk jasa lingkungan hutan atau kawasan konservasi umumnya dibagi

dalam 4 (empat) kategori berupa (Wunder, 2005) :

1) Penyerap dan penyimpangan karbon (carbon sequestration and storage)

2) Perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity protection)

3) Perlindungan daerah aliran sungai (watershed protection)

4) Keindahan bentang alam (landscape beauty)

Terkait dengan pemanfaatan air, hutan memberikan jasa lingkungan

manfaat berupa memperbaiki kualitas air dengan mengurangi sedimentasi dan

erosi, mengatur aliran dan supply air melalui kemampuan penyerapan, mengisi air

bawah tanah dan menyimpannya, mencegah dan mengurangi bencana akibat air

seperti banjir, menahan air hujan pada sistem pengakaran selama musim hujan

dan secara perlahan melepaskan air selama musim kemarau.

Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan

Menurut Nahib (2006) Indonesia merupakan negara yang kaya akan

sumberdaya alam. Sumberdaya alam (baik renewable dan non renewable)

merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia.

Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak

sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi (Fauzi, 2004).

Menurut Sudarna (2007), produk jasa yang dapat dihasilkan dari ekosistem

manfaat yang besar sebagai penunjang kehidupan yang mampu mendukung dan

menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Di sisi lain produk jasa itu sendiri dapat

dinilai hingga memperoleh nilai ekonomi. Nilai suatu sumberdaya alam terbagi

menjadi nilai manfaat (use values) dan nilai tak termanfaatkan (non use values).

Nilai manfaat sumberdaya alam (misal hutan) terdiri dari manfaat langsung (direct

use value) seperti kayu, manfaat tidak langsung (indirect use value) seperti jasa

lingkungan dan manfaat pilihan (option use value).

Penentuan nilai ekonomi lingkungan merupakan hal yang sangat penting

sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan sumberdaya alam yang

semakin langka. Valuasi ekonomi bermanfaat untuk mengilustrasikan hubungan

timbal balik antara ekonomi dan lingkungan yang diperlukan untuk melakukan

pengelolaan sumberdaya alam yang baik, dan menggambarkan keuntungan atau

kerugian yang berkaitan dengan berbagai pilihan kebijakan dan program

pengelolaan sumberdaya alam sekaligus bermanfaat dalam menciptakan keadilan

dalam distribusi manfaat sumberdaya alam. Maka valuasi ekonomi dengan

menggunakan nilai uang akan dapat menunjukkan nilai indikasi penerimaan dan

kehilangan manfaat atau kesejahteraan akibat kerusakan lingkungan

(Tampubolon, 2008).

Penggunaan metode analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analysis)

yang konvensional sering tidak mampu menjawab permasalahan dalam

menentukan nilai sumber daya karena konsep biaya dan manfaat sering tidak

memasukkan manfaat ekologis di dalam analisisnya (Fauzi, 2006). Oleh karena

itu lahirlah pemikiran konsep valuasi ekonomi, khususnya valuasi non-pasar

Willingness to Pay atau kesediaan untuk membayar adalah kesediaan

individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian

terhadap sumberdaya alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas

lingkungan (Hanley dan Spash, 1993).

Mekanisme pasar dapat dibedakan menjadi tiga kategori besar:

kesepakatan yang diatur sendiri (self-organized private agreements), skema

pembayaran publik (public payment schemes) dan skema pasar terbuka (open

trading schemes). Dalam setiap kategori ditemukan beragam mekanisme pasar

menurut tingkat keterlibatan publik di dalamnya. Transaksi-transaksi yang

termasuk di dalam kesepakatan biasanya bersifat tertutup, antar pihak-pihak yang

memperoleh manfaat dan yang menjadi penyedia jasa lingkungan. Karena jasa

DAS seringkali dianggap "barang publik", maka skema pembayaran publik

merupakan mekanisme finansial yang paling sering dimanfaatkan untuk

melindungi jasa DAS. Skema pasar terbuka merupakan skema yang paling jarang

diterapkan dibandingkan dengan kedua mekanisme lainnya dan cenderung lebih

banyak diterapkan di negara-negara yang sudah maju. Pemerintah mendefinisikan

dan menentukan batas-batas komoditas jasa yang dapat diperjual belikan. Lalu

dibuat regulasi yang dapat menciptakan munculnya permintaan. Dalam hal ini,

diperlukan kerangka regulasi yang kuat. Di sisi lain, setiap sistem perdagangan

kredit yang berbasis pasar mempersyaratkan kerangka transparansi, penghitungan

yang akurat, dan sistem verifikasi (Purwanto, 2003).

Dengan adanya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan

sumber daya air secara terpadu maka diharapkan PJL yang sebelumnya baru

masyarakat pedesaan. Sebelum adanya realisasi dari pelaksanaan PJL pada taraf

masyarakat sebaiknya terlebih dahulu dilakukan penetapan pihak penyedia jasa

lingkungan beserta lokasi penyedia jasa lingkungan kemudian pembentukan

kelembagaan serta aturan-aturan yang mengatur mekanisme PJL (Merryna,2009).

Metode Penilaian Nilai Jasa Lingkungan

Metode penilaian ekonomi terhadap barang lingkungan sampai saat ini

telah berkembang sekitar 15 jenis metode menurut Yakin (1997). Diantaranya

adalah the Dose-Response Method (DRM), Hedonic Price Method (HPM), Travel

Cost Method (TCM), dan the Averting Behaviour Method (ABM). Namun, yang

paling populer saat ini adalah Contingent Valuation Method (CVM) dan superior

karena bisa mengukur dengan baik nilai penggunaan (use values) dan nilai dari

non pengguna (non use values).

Contingent Valuation Method (CVM)

Menurut Fauzi (2006), metode CVM ini sangat tergantung pada hipotesis

yang akan dibangun. Misalnya, seberapa besar biaya yang harus ditanggung,

bagaimana pembayarannya, dan sebagainya. Metode CVM ini secara teknis dapat

dilakukan dengan dua cara yaitu teknis eksperimental melalui simulasi dan teknik

survei. Metode CVM sering digunakan untuk mengukur nilai pasif sumber daya

alam atau sering juga dikenal dengan nilai keberadaaan. Metode CVM pada

dasarnya bertujuan untuk mengetahui keinginan membayar dari masyarakat

terhadap perbaikan lingkungan dan keinginan menerima kompensasi dari

kerusakan lingkungan.

Contingent Valuation Method (CVM) adalah metode teknik survei untuk

terhadap komoditi yang tidak memiliki pasar seperti barang lingkungan

(Yakin, 1997). CVM menggunakan pendekatan secara langsung yang pada

dasarnya menanyakan kepada masyarakat berapa besarnya Willingness to Pay

(WTP) untuk manfaat tambahan dan/atau berapa besarnya Willingness to Accept

(WTA) sebagai kompensasi dari kerusakan barang lingkungan. Dalam penelitian

ini, pendekatanyang digunakan adalah pendekatan WTP.

Tujuan dari CVM adalah untuk menghitung nilai atau penawaran yang

mendekati dari barang-barang lingkungan jika pasar dari barang-barang tersebut

benar-benar ada. Oleh karena itu, pasar hipotetik (kuisioner dan responden) harus

sebisa mungkin mendekati kondisi pasar yang sebenarnya. Responden harus

mengenal dengan baik komoditas yang ditanyakan dalam kuisioner. Responden

juga harus mengenal alat hipotetik yang digunakan untuk pembayaran.

Kelebihan Contingent Valuation Method (CVM)

Penggunaan CVM dalam memperkirakan nilai ekonomi suatu lingkungan

memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut :

1. Dapat diaplikasikan pada semua kondisi dan memiliki dua hal penting yaitu

seringkali menjadi satu-satunya teknik untuk mengestimasi manfaat dan dapat

diaplikasikan pada berbagai konteks kebijakan lingkungan.

2. Dapat digunakan dalam berbagai macam penilaian barang-barang lingkungan

di sekitar masyarakat.

3. Dibandingkan dengan teknik penilaian lingkungan lainnya, CVM memiliki

kemampuan untuk mengestimasi nilai non-pengguna. Dengan CVM,

seseorang mungkin dapat mengukur utilitas dari penggunaan barang

4. Meskipun teknik dalam CVM membutuhkan analisis yang kompeten, namun

hasil dari penelitian menggunakan metode ini tidak sulit untuk dianalisis dan

dijabarkan.

Kelemahan Contingent Valuation Method (CVM)

Teknik CVM memiliki kelemahan yaitu munculnya berbagai bias dalam

pengumpulan data. Bias dalam CVM menurut Hanley dan Spash (1993) terdiri

dari :

1. Bias Strategi (Strategic Bias)

Adanya responden yang memberikan suatu nilai WTP yang relatif kecil

karena alasan bahwa ada responden lain yang akan membayar upaya peningkatan

kualitas lingkungan dengan harga yang lebih tinggi kemungkinan dapat terjadi.

Alternatif untuk mengurangi bias strategi ini adalah melalui penjelasan bahwa

semua orang akan membayar nilai tawaran rata-rata atau penekanan sifat hipotetis

dari perlakuan. Hal ini akan mendorong responden untuk memberikan nilai WTP

yang benar.

Mitchell dan Carson (1989) diacu dalam Hanley dan Spash (1993)

menyarankan empat langkah untuk meminimalkan bias strategi yaitu :

a) Menghilangkan seluruh pencilan (outliner)

b) Penekanan bahwa pembayaran oleh responden adalah dapat dijamin

c) Menyembunyikan nilai tawaran responden lain

d) Membuat perubahan lingkungan bergantung pada nilai tawaran

Sedangkan Hoehn dan Randall (1987) diacu dalam Hanley dan Spash

(1993) menyarankan bahwa bias strategi dapat dihilangkan dengan menggunakan

2. Bias Rancangan (Design Bias)

Rancangan studi CVM mencakup cara informasi yang disajikan, instruksi

yang diberikan, format pertanyaan, dan jumlah serta tipe informasi yang disajikan

kepada responden.

3. Bias yang Berhubungan dengan Kondisi Kejiwaan Responden (Mental Account Bias)

Bias ini terkait dengan langkah proses pembuatan keputusan seorang

individu dalam memutuskan seberapa besar pendapatan, kekayaan, dan waktunya

yang dapat dihabiskan untuk benda lingkungan tertentu dalam periode waktu

tertentu.

4. Kesalahan Pasar Hipotetik (Hypotetical Market Error)

Kesalahan pasar hipotetik terjadi jika fakta yang ditanyakan kepada

responden di dalam pasar hipotetik membuat tanggapan responden berbeda

dengan konsep yang diinginkan peneliti sehingga nilai WTP yang dihasilkan

menjadi berbeda dengan nilai yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan studi CVM

tidak berhadapan dengan perdagangan aktual, melainkan suatu perdagangan atau

pasar yang murni hipotetik yang didapatkan dari pertemuan antara kondisi

psikologi dan sosiologi prilaku. Terjadinya bias pasar hipotetik bergantung pada :

a) Bagaimana pertanyaan disampaikan ketika melaksanakan survei.

b) Seberapa realitistik responden merasakan pasar hipotetik akan terjadi.

c) Bagaimana format WTP yang digunakan.

Solusi untuk menghilangkan bias ini salah satunya yaitu desain dari alat

survei sedemikian rupa sehingga maksimisasi realitas dari situasi yang akan diuji

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di pedesaan sekitar Mata air Aek Arnga yaitu

Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik marapi, Kabupaten Mandailing

Natal. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (purposive) karena

lokasi tersebut terletak dimana mata air mengalir melewati Desa Sibanggor

Tonga. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Juni

2014.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kalkulator dan

perangkat Komputer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar

kuisioner, Microsoft Excel 2007, dan Software Statistic Peckage for Social

Science (SPSS) versi 17.0

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan

data sekunder. Data primer yang digunakan adalah brupa hasil wawancara

langsung dengan responden melalui kuisioner. Sedangkan data sekunder yang

digunakan adalah data yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintahan di

lokasi penelitian dan instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan upaya

konservasi mata air Aek Arnga.

Penentuan Jumlah Responden

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

convenience sampling yaitu pengambilan responden yang mudah ditemui dan

secara sengaja rumah tangga mana yang menggunakan jasa lingkungan mata air

Aek Arnga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Responden diambil

sebanyak 30 KK dari 134 KK Desa Sibanggor Tonga.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dengan rancangan tujuan, metode pengambilan sampel

dan metode analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rancangan Prosedur Penelitian dan Analisis data

No Tujuan

Metode Pengambilan

Sampel

Metode Analisis

1 Nilai WTP responden terhadap PJL

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan

dan analisis data dilakukan secara manual dan menggunakan perangkat komputer

yaitu menggunakan Microsoft Excel 2007 dan SPSS 17.0.

Analisis Nilai WTP Responden terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Tahap-tahap dalam melakukan penelitian untuk menentukan WTP dengan

menggunakan CVM dalam penelitian ini meliputi (Hanley dan Spash, 1993) :

1. Membuat Pasar Hipotetik (Setting Up the Hypotetical Market)

Pasar hipotetik dibentuk atas dasar menurunnya kualitas suatu lingkungan

jasa air sebagai pemasok kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Sibanggor

Tonga. Selain itu, tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah untuk

pengelolaan mata air Aek Arnga yang kualitas dan kuantitasnya semakin

menurun. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan salah satu instrumen

2. Menghitung Dugaan Nilai Rata-Rata WTP (Calculating Average WTP)

Willingness to pay (WTPi) dapat diduga dengan melakukan nilai rata-rata

dari penjumlahan keseluruhan nilai WTP dibagi dengan jumlah responden.

Dugaan rataan WTP dibagi dengan rumus :

EWTP = ∑ 1 ………....… Persamaan (1)

Dimana:

EWTP = Dugaan rataan WTP

Wi = Nilai WTP ke-i

Pfi = Frekuensi Relatif

n = Jumlah responden

i = Responden ke-i yang bersedia melakukan pembayaran jasa lingkungan

3. Menjumlahkan Data (Agregating Data/TWTP)

Penjumlahan data merupakan proses dimana nilai tengah penawaran

dikonversikan terhadap total populasi yang dimaksud. Setelah menduga nilai

tengah WTP maka dapat di duga nilai WTP dari rumah tangga dengan

menggunakan rumus :

TWTP WTPi P ………...………Persamaan( 2)

dimana :

TWTP = Total WTP

WTPi = WTP individu sampel ke-i

ni = Jumlah sampel ke-i yang bersedia membayar sebesar WTP

N = Jumlah sampel

i = Responden ke-i yang bersedia membayar pembayaran jasa lingkungan

4. Analisis Fungsi Willingness to Pay (WTP)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi WTP responden. Model yang digunakan adalah model regresi

linier berganda. Persamaan regresi besarnya nilai WTP dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

WTPi = + KAi + BJAi + JKAi + JRSAi + TPi +

RPDTi + …...Persamaan (3)

WTPi = Nilai WTP Responden (Rp/liter)

= Konstanta

,…, = Koefisien regresi

KA = Penilaian kualitas air (bernilai 5 jika “sangat jernih”, bernilai 4 jika

jernih”, bernilai 3 jika “biasa”, bernilai 2 jika “kotor”, bernilai 1

jika

sangat kotor)

JPA = Jumlah pengguna air (orang)

JKA = Jumlah kebutuhan air (liter/hari/KK)

JRSA = Jarak rumah ke mata air (m)

TP = Tingkat pendidikan (tahun)

RPDPT = Rata-rata pendapatan rumah tangga (Rp/bulan)

i = Responden ke-i (i = 1, 2,…., n)

= Galad

Variabel yang diduga mempengaruhi secara positif adalah penilaian

kualitas air, jumlah pengguna air, jumlah kebutuhan air, jarak rumah ke sumber

kualitas air adalah semakin baik penilaian kualitas air oleh responden maka akan

mempengaruhi peluang kesediaan responden dalam membayar pembayar jasa

lingkungan. Interpretasi jumlah pengguna air dalam rumah tangga adalah semakin

banyak pengguna maka diduga akan mempengaruhi peluang responden dalam

kesediaannya membayar pembayaran jasa lingkungan.

Interpretasi jumlah kebutuhan air adalah jika jumlah kebutuhan air untuk

rumah tangga semakin besar maka mempengaruhi peluang kesediaan responden

untuk membayar pembayaran jasa lingkungan sebagai upaya konservasi.

Interpretasi jarak rumah ke sumber air adalah semakin dekat rumah responden

dengan sumber air maka akan mempengaruhi peluang kesediaan responden untuk

melakukan pembayaran jasa lingkungan. Interpretasi tingkat pendidikan

responden adalah semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka akan

mempengaruhi peluang kesediaan responden untuk membayar pembayaran jasa

lingkungan. Interpretasi rata-rata pendapatan adalah semakin tinggi tingkat

pendapatan responden maka akan mempengaruhi responden untuk melakukan

pembayaaran jasa lingkungan.

5. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh

masing-masing variabelnya (Xi) mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat setempat

(Yi) sebagai

variabel tidak bebas prosedur pengujiannya (Ramanathan, 1997) adalah sebagai

t hit(n-k) =

Jika thit (n-k) < tabel, maka H0 diterima, artinya variabel (Xi) tidak berpengaruh

nyata terhadap (Yi)

Jika thit (n-k) > tabel, maka H0 ditolak, artinya variabel (Xi) berpengaruh nyata

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

Letak Geografis dan Batas Wilayah

Mata air Aek Arnga merupakan bagian dari DAS Taman Nasional Batang

Gadis (TNBG) yang secara administratif berlokasi Desa Sibanggor Tonga,

Kecamatan Puncak Sorik Marapi, kabupaten Mandailing Natal (Madina). Secara

geografis lokasi ini terletak pada 99o 42’ 39,4” BT dan 00o 42’ 39,4” LS.

Kawasan Sibanggor Tonga merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian

909 mdpl (meter di atas permukaan laut) dan merupakan daerah vulkanis aktif

dengan jenis tanah yang rawan erosi dan longsor, serta curah hujan tinggi.

Mata Air Aek Arnga ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Selatan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambangan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

(Dinas Kecamatan Puncak Sorik Marapi)

Aksesibilitas Lokasi

Lokasi mata air ini dapat dijangkau dengan berjalan kaki, karena lokasi

mata air yang berada pada kawasan hutan dan kelilingi oleh persawahan

masyarakat. Perjalanan menuju sumber mata air memerlukan waktu kurang lebih

15 menit dari kawasan pemukiman Desa Sibanggor Tonga.

Kependudukan dan Sosial Ekonomi Mayarakat

Berdasarkan data yang diperoleh, Kecamatan Puncak Sorik Marapi

747,27 Ha. Penduduk pada kecamatan ini mayoritas bersuku Batak Mandailing

dan seluruhnya beragama Islam. Sarana prasarana yang tersedia pada desa ini

adalah mesjid, puskesmas pembantu, sekolah dasar (SD Negeri Sibanggor

Tonga).

Penduduk desa ini sebagaian besar menggantungkan kehidupan dan mata

pencahariannya pada sektor:

1. Pertanian, perkebunan, dan peternakan, yaitu pertanian berupa padi,

palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Perkebunan berupa karet dan

coklat. Serta peternakan berupa ayam, itik, dan domba.

2. PNS dan Pegawai wasta

3. Jasa dan Perdagangan Hasil Bumi, Pedagang makanan dan minuman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah penduduk asli yang bermukim di

Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang merupakan bagian

terpenting dari penelitian karena dari responden dapat diketahui

karakteristik/parameter objek penelitian secara lebih baik. Jumlah keseluruhan

responden yang menjadi objek penelitian adalah 30 orang. Parameter dari

penelitian ini dapat digolongkan ke dalam beberapa aspek diantaranya adalah:

tingkat pendidikan , tingkat pendapatan, jarak responden ke mata air, jumlah

pengguna air, jumlah kebutuhan air, kualitas air, dan nilai Willingness to Pay

(WTP) yang ditawarkan responden.

1. Tingkat Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Desa Sibanggor Tonga

diperoleh bahwa, tingkat pendidikan terakhir responden didominasi oleh Sekolah

Menengah Pertama (SMP). Hal ini dikarenakan rata-rata responden yang

diwawancarai adalah pada waktu dahulunya mengalami putus sekolah karena

kekurangan biaya hidup.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No Tingkat Pendidikan Jumlah (KK) Persentase (%)

1 Tidak Sekolah 0 0

2 SD 7 23,33

3 SMP 12 40

4 SMU/SMK 10 33,33

5 Perguruan Tunggi 1 3,33

2. Tingkat Pendapatan

Bedasarkan hasil wawancara, dapat dilihat pada table 3 bahwa tingkat

pendapatan responden yang paling dominan adalah antara Rp. 800.000 –

1.600.000 yaitu sebesar 46,66 % dan pendapatan yang paling jarang adalah

antara Rp.2.400.000 – 3.200.000. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan responden

yang mayoritas sebagai petani dan pedagang yang penghasilannya tidak tetap.

Tabel 3. Rekapitulasi Data Responden berdasarkan Tingkat Pendapatan

No Tingkat Pendapatan (Rupiah) Jumlah (KK) Persentase (%)

1 ≥ 800.000 9 30

2 < 800.000 – 1.600.000 14 46,66

3 < 1.600.000 – 2.400.000 2 6,66

4 < 2.400.000 – 3.200.000 1 3,33

5 < 3.200.000 – 4000.000 4 13,33

JUMLAH 30 100

3. Jarak Rumah Ke Sumber Air

Jarak ke mata air ini merupakan jarak yang ditempuh oleh responden

menuju sumber air untuk mendapatkan air sebagai keperluan rumah tangga. Data

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jarak Rumah ke Sumber Air

No Jarak (meter) Jumlah (KK) Persentase (%)

1 1 – 60 25 83,33

2 61 – 120 2 6,67

3 121 – 180 0 0

4 181 – 240 2 6,67

5 241 – 300 1 3,33

4. Jumlah Pengguna Air

Jumlah pengguna air merupakan jumlah anggota keluarga dari

masing-masing responden yang diwawancarai yang turut memanfaatkan mata air.

Rekapitulasi datanya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Rekapitula Data Responden Berdasarkan Jumlah Pengguna Air

No. Jumlah Pengguna Air (orang) Jumlah (KK) Persentase (%)

1 1 - 2 5 16,66

2 3 – 4 12 40

3 5 - 6 8 26,66

4 7 – 8 4 13,33

5 9 - 10 1 3,33

JUMLAH 30 100

5. Jumlah Kebutuhan Air

Jumlah kebutuhan air setiap rumah tangga berbeda-beda, hal ini

diakibatkan jumlah pengguna air yang berbeda dan penggunaan masing-masing

orang yang tidak sama. Rekapitulasi datanya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jumlah Kebutuhan Air

No. Jumlah Kebutuhan Air/KK/Hari

(L) Jumlah (KK) Persentase (%)

1 1 - 100 0 0

2 101 – 200 11 36,66

3 201 – 300 6 20

4 301 – 400 9 30

5 401 - 500 4 13,33

6. Kualitas Air

Kualitas air ini dapat dinilai oleh responden sendiri , memberikan

penilaian mata air sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan criteria yang telah

ditentukan pada kuisioner. Rekapitulasi datanya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Penilaian Kualitas Air

No Penilaian Kualitas Air Jumlah (KK) Persentase (%)

1 Sangat Jernih 4 13,33

2 Jernih 26 86,66

3 Biasa 0 0

4 Kotor 0 0

5 Sangat Kotor 0 0

JUMLAH 30 100

7. Nilai Willingness to Pay (WTP) yang Ditawarkan

Nilai WTP adalah nilai rupiah yang ditawarkan oleh masing-masing

responden sebagai biaya konservasi mata air yang telah dimanfaatkan bersama

oleh masyarakat. Rekapitulasi datanya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Nilai WTP yang ditawarkan

No Nilai yang ditawarkan (Rp/L) Jumlah (KK) Persentase ((%)

1 26,32 3 10

2 52,63 8 26,6

3 78,95 1 3,33

4 105,26 1 3,33

5 131,58 8 26,66

6 157,89 2 6,66

7 184,21 4 13,33

8 263,16 3 10

Analisis Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Aek Arnga

Pendekatan Contingent Valuation Method (CVM) dalam penelitian ini

digunakan untuk menganalisis WTP responden terhadap pembayaran jasa

lingkungan yang akan diterapkan di mata air Aek Arnga. Hasil pelaksanaan CVM

adalah sebagai berikut :

1. Membangun Pasar Hipotetik (Setting-up the Hypothetical Market)

Pasar hipotetik yang telah dibangun pada saat penelitian adalah situasi

hipotetik yang digambarkan berdasarkan keadaan lingkungan mata air Aek

Arnga masa sekarang dan perkiraan di masa mendatang, yaitu memberikan

gambaran lingkungan mata air yang sekarang masih terjaga dengan baik apabila

suatu saat mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai hal antara lain

pertumbuhan penduduk, tinggi-rendahnya curah hujan akan mempengaruhi

jumlah ketersediaan air, kegiatan manusia yang turut mengganggu kualitas dan

kuantitas air seperti halnya juga lama atau pendeknya musim kemarau akan

memberikan dampak buruk terhadap masyarakat, misalnya berkurangnya pasokan

air minum, tidak ada air bersih untuk keperluan rumah tangga, dan rusaknya

sistem irigasi persawahan. Untuk semua dampak tersebut akan memerlukan

penanggulangan yang cukup serius.

Memberikan berbagai penjelasan tentang usaha konservasi mata air yang

akan membawa perubahan-perubahan yang positif terhadap lingkungan mata air

dan lingkungan masyarakat sehingga responden akan memperoleh gambaran yang

jelas tentang situasi hipotetik yang dibangun mengenai upaya perbaikan kualitas

dan kuantitas mata air Aek Arnga. Dengan alasan-alasan tersebut, upaya yang

adalah suatu instrumen ekonomi berupa pembayaran jasa lingkungan untuk

menanggulangi penurunan tersebut.

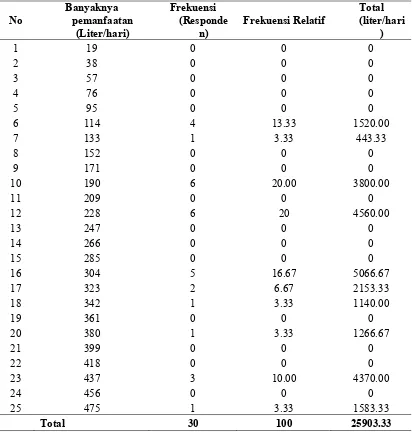

2. Menghitung Dugaan Nilai Rata-rata WTP (Estimating Mean WTP/EWTP) Dugaan nilai WTP (EWTP) responden dihitung berdasarkan data distribusi

WTP responden dan dengan menggunakan rumus persamaan (1). Data distribusi

WTP responden dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Distribusi WTP Responden Masyarakat Desa Sibanggor Tonga No Kelas WTP

Kelas WTP responden diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu nilai

terkecil sampai nilai terbesar WTP yang ditawarkan responden. Dengan

demikian dapat diperoleh nilai rata-rata WTP (EWTP) sebesar

Rp. 119,30/KK/liter/hari

3. Memperkirakan Kurva WTP (Estimating Bid Curve)

Kurva WTP responden berdasarkan nilai WTP responden terhadap jumlah

responden yang memilih nilai WTP tersebut. Gambar 1 dapat menjelaskan kurva

Gambar 1. Kurva Penawaran WTP terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan

Berdasarkan dugaan kurva penawaran WTP dapat dihitung surplus

konsumen yang akan diperoleh masyarakat. Surplus konsumen adalah surplus

atau kelebihan yang diterima responden karena nilai WTP yang diinginkan lebih

tinggi daripada nilai WTP rata-ratanya. Perhitungan surplus konsumen dapat

didasarkan pada rumus :

SK = ∑(WTPi - P) dimana WTPi>P

Keterangan:

SK = Surplus Konsumen

WTPi = WTP responden ke-i

P = WTP rata-rata

Sehingga surplus konsumen responden terhadap pembayaran jasa

lingkungan mata air Aek Arnga adalah sebesar Rp. 25.73/KK/liter.

Nilai total (TWTP) responden dihitung berdasarkan data distribusi WTP

responden dengan rumus persamaan (2), dari kelas WTP dikalikan dengan

frekuensi relatif (ni / N) kemudian dikalikan dengan populasi dari tiap kelas WTP.

Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total WTP

(Rp/liter) oleh responden. Hasil perhitungan TWTP dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Total WTP Responden Masyarakat terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Aek Arnga

No Kelas WTP

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai total WTP dari populasi

adalah sebesar Rp. 15.985,98/liter/hari

5. Evaluasi Pelaksanaan Contingen valuation Method (CVM)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang diperoleh cukup baik

karena dihasilkan nilai R2 sama dengan 52,9 %. Hal ini sesuiai sengan pernyataan

Kurniawan (2008) yaitu semakin besar nilai R2 maka semakin baik model regresi

yang diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian tentang lingkungan yang

berhubungan dengan prilaku manusia sehingga nilai R2 tidak harus selalu besar.

Oleh karena itu, hasil pelaksanaan CVM dalam penelitian ini masih dapat

diyakini kebenaran dan keandalannya. Selain itu nilai koefisien korelasi R adalah

Hal ini sesuai dengan pernyataan Colton dalam Yasril dan Kasjono (2009) bahwa

korelasi kuat dengan R = 0,51 – 0,57.

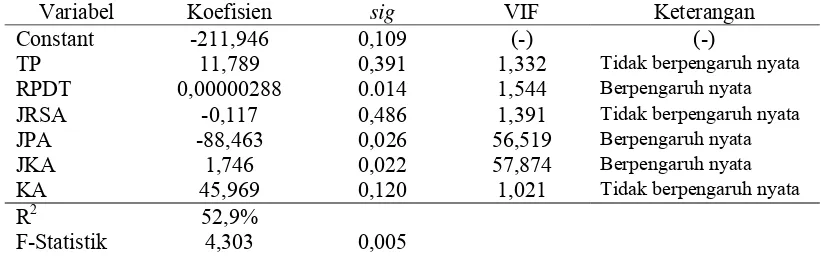

5.a.Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Willingness to Pay Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP maka

telah ditetapkan 6 variabel independen yang berpotensi mempengaruhi variabel

dependen yaitu penilaian terhadap : Tingkat Pendidikan (TP), Rata-rata

Pendapatan (RPDT), Jarak Responden ke Sumber Air (JRSA), Jumlah Pengguna

Air (JPA), Jumlah Kebutuhan Air (JKA), dan Kualitas Air (KA). Sehingga dalam

pengujian selanjutnya akan didapatkan variabel yang diduga akan mempengaruhi

atau tidak mempengaruhi nilai WTP. Hasil analisis nilai WTP responden dapat

dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Analisis Nilai WTP Responden Masyarakat Desa Sibanggor Tonga

Variabel Koefisien sig VIF Keterangan Constant -211,946 0,109 (-) (-) TP 11,789 0,391 1,332 Tidak berpengaruh nyata RPDT 0,00000288 0.014 1,544 Berpengaruh nyata JRSA -0,117 0,486 1,391 Tidak berpengaruh nyata JPA -88,463 0,026 56,519 Berpengaruh nyata JKA 1,746 0,022 57,874 Berpengaruh nyata KA 45,969 0,120 1,021 Tidak berpengaruh nyata

R2 52,9%

F-Statistik 4,303 0,005

Ket: Taraf kepercayaan 95%

Model yang dihasilkan dalam penelitian ini cukup baik. Hal ini

ditunjukkan oleh R2 sebesar 52,9 %, yang berarti 52,9 % keragaman WTP

responden dapat diterangkan oleh keragaman variabel-variabel penjelas yang

terdapat dalam model, sedangkan sisanya 47,1 % diterangkan oleh variabel lain

yang tidak terdapat dalam model. Nilai Fhitung sebesar 4.303 dengan nilai Sig

secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap nilai WTP responden terhadap

pembayaran jasa lingkungan yang dilakukan pada taraf 95%.

Model yang dihasilkan dalam analisis ini adalah :

WTPi = - 211,946 + 45,969 KA – 88,463 JPA + 1,746 JKA - 0,117 JRSA + 11,789 TP + 0,00000288 RPDT

Pada hasil regresi yang telah dilakukan terdapat tiga variabel yang

berpengaruh nyata terhadap nilai WTP pada taraf kepercayaan 95 % yaitu

rata-rata pendapatan (RPDT), jumlah kebutuhan air (JKA), dan jumlah pengguna air

(JPA) . Variabel yang tidak berpengaruh nyata dengan taraf kepercayaan

95 % adalah tingkat pendidikan (TP), kualitas air (KA), dan jarak rumah ke

sumber air (JRSA). Pernyataan berpengaruh atau tidaknya suatu variabel

diperoleh dari nilai sig yaitu apabila sig < 0,05 maka variavel akan berpengaruh

nyata dan begitu juga sebaliknya untuk variable yang tidak berpengaruh nyata.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Algifari (2000) bahwa dalam kasus ekonomi dan

bisnis seringkali dijumpai perubahan suatu variabel disebabkan oleh beberapa

variabel lain.

Variabel rata-rata pendapatan rumah tangga (RPDT) memiliki nilai Sig

sebesar 0,014 yang artinya bahwa variabel ini berpengaruh nyata terhadap nilai

WTP responden pada taraf nyata α (5 persen). Nilai koefisien bertanda positif

(+) berarti bahwa dengan pendapatan responden yang tergolong rendah, tetapi

responden tetap berkeinginan memberi nilai WTP yang tinggi seperti halnya

responden yang rata-rata pendapatannya tinggi, hal ini disebabkan masyarakat

pada Desa Sibanggor Tonga nilai ekonomi yang tergolong rendah sudah bisa

pendapatannya untuk sebagai upaya konservasi mata air Aek Arnga dalam

bentuk pembayaran jasa lingkungan.

Variabel jumlah kebutuhan air memiliki Sig sebesar 0,022 yang artinya

variabel ini berpengaruh nyata pada taraf α (5 persen). Nilai koefisien yang

bertanda positif (+) berarti bahwa semakin besar jumlah kebutuhan air yang

responden peroleh dari mata air Aek Arnga maka responden akan memberikan

nilai WTP yang semakin tinggi, hal ini disebabkan bahwa semakin besar jumlah

air yang dimanfaatkan responden dari mata air Aek Arnga maka responden

semakin menyadari bahwa di masa yang akan datang akan terjadi penurunan

kuantitas dari mata air Aek Arnga sehingga diperlukan suatu upaya konservasi

untuk mencegah penurunan tersebut. Menurut Afifah (2013) bahwa masyarakat

mempunyai kewajiban untuk melakukan konservasi terhadap sumber air, agar

sumber air sebagai jasa lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam upaya konservasi adalah dana.

Variabel penilaian terhadap Jumlah Pengguna Air memiliki nilai Sig

sebesar 0,026 yang artinya bahwa variabel ini berpengaruh nyata terhadap nilai

WTP responden pada taraf α (5 persen). Nilai koefisien bertanda negatif (-)

berarti bahwa banyaknya jumlah keluarga yang menggunakan air dalam rumah

tangga tidak seimbang dengan nilai WTP responden yang ditawarkan untuk

biaya upaya konservasi dalam mencegah penurunan kualitas air di masa

mendatang, yaitu responden memberikan penawaran WTP yang rendah dengan

jumlah pemakai yang banyak.

Variabel-variabel yang tidak mempengaruhi nilai WTP merupakan

melakukan pembayaran jasa lingkungan hutan. Dari hasil wawancara dengan

responden tentang kualitas air, tingkat pendidikan dan jarak rumah ke mata air

tidak menjadi masalah besar bagi masyarakat. Hal yang selalu masyarakat

pertimbangkan dalam pembayararan jasa lingkungan adalah melihat dari

pendapatan, jumlah pengguna air dan jumlah kebutuhan air mereka. Masyarakat

merasa perlu membayar jasa lingkungan hidup berupa mata air tersebut

berdasarkan pendapatan karena hidup keluarga responden sangat berantung pada

mata air. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cholil (1998) yang menyatakan bahwa

tubuh manusia itu sendiri, lebih dari 70% tersusun dari air, sehingga

ketergantungannya akan air sangat tinggi. Manusia membutuhkan air yang cukup

untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, maupun kebutuhan domestik,

termasuk air bersih. Hal ini berarti bahwa pertambahan jumlah penduduk yang

terus menerus terjadi, membutuhkan usaha yang sadar dan sengaja agar sumber

daya air dapat tersedia secara berkelanjutan.

Analisis Pembayaran Jasa Lingkungan Terhadap Biaya Pemulihan Ekologi Hutan

Nilai potensial pemanfaatan jasa lingkungan merupakan total jumlah

pemakaian jasa lingkungan oleh masyarakat. Sebagai pengguna air, baik

pemerintah, swasta maupun masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam

melakukan kewajibannya untuk menjaga kelestarian hutan. Tanggung jawab ini

dapat kompensasi agar kebutuhan sumber air terpenuhi. Dan sebagai pengguna

merasa yakin bahwa dana yang dihimpun untuk pengelolaan sumber daya air

digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jasa

Nilai potensial pemanfaatan jasa lingkungan dari mata air Aek Arnga

didapatkan dari perkalian jumlah pemanfaatan jasa lingkungan dengan nilai

rata-rata WTP dari masyarakat Desa Sibanggor Tonga. Jumlah pemanfaatan jasa

lingkungan mata air Aek Arnga dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Mata Air Aek Arnga untuk Kebutuhan Rumah Tangga Masyarakat Desa Sibanggor Tonga

No

Nilai potensial lingkungan adalah total pemanfaatan jasa lingkungan

(25903,33 liter/hari) dikalikan dengan rata-rata WTP (Rp. 119,30 /liter ) maka

Rp. 3.090.267,27/hari atau Rp. 1.127.947.553,18/tahun dari total pemanfaatan

jasa lingkungan mata air Aek Arnga sebesar 25.903,33 liter/hari atau 9.454.715,45

liter/tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Sumber Daya Alam

(2009) biaya pemulihan ekologi hutan per hektar per tahun adalah sebesar

Rp. 110.275.000 sehingga dengan nilai poensial tersebut dapat dilakukan untuk

pemulihan ekologi hutan seluas 10,23 Ha. Hasil perhitungan tersebut diketahui

bahwa nilai potensial pemanfaatan yang tergolong besar dapat memenuhi biaya

pemulihan ekologi hutan dan hal ini dapat mengurangi tingkat degradasi

lingkungan.

Kebijakan Pengelolaan Mata Air Aek Arnga melalui Pembayaran Jasa Lingkungan

Sampai saat ini pengelolaan jasa lingkungan yang dihasilkan oleh mata air

Aek Arnga belum pernah ada. Padahal pengelolaan tersebut sangat diperlukan,

mata air ini merupakan pemasok air utama kebutuhan rumah tangga . Selain itu

pemanfaatan mata air Aek Arnga juga sebagai air untuk keperluan irigasi

persawahan yang membentang disepanjang daerah aliran mata air yang akan

memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas

mata air Aek Arnga.

Berdasarkan keterangan responden, pada bagian pemandian masyarakat

terdapat berbagai timbunan sampah yang ditinggalkan masyarakat sewaktu

melakukakn kegiatan pada pemandian yang nantinya dapat mempengaruhi

kualitas dan kuantitas air di mata air Aek Arnga. Sehingga diperlukan suatu

yang terpadu maka dampak yang dapat diharapkan adalah meningkatkan

kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan (PJL).

Dengan adanya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan

sumber daya air secara terpadu maka diharapkan PJL dapat diterapkan oleh

masyarakat pedesaan. Menurut pernyataan Merryna (2009) yaitu sebelum adanya

realisasi dari pelaksanaan PJL pada taraf masyarakat sebaiknya terlebih dahulu

dilakukan penetapan pihak penyedia jasa lingkungan beserta lokasi penyedia jasa

lingkungan kemudian pembentukan kelembagaan serta aturan-aturan yang

mengatur mekanisme PJL.

Lokasi penyedia jasa lingkungan bisa ditetapkan dimana saja, termasuk

pada dearah Kecamatan Puncak Sorik Marapi karena daerah ini merupakan lokasi

strategis dengan hutan yang masih terbilang bagus dan jasan lingkungan yang

melimpah. Di derah ini dapat ditentukan prosedur-prosedur pembayaran jasa

lingkungan dengan membuat berbagai pihak pemerintah maupun masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Nilai rataan WTP responden adalah Rp.119,30/KK/liter/hari, untuk setiap

kepala keluarga (KK) yang membayar pembayaran jasa lingkungan sebagai

upaya konservasi mata air Aek Arnga dan total nilai WTP adalah

Rp. 15.985,12/liter. Nilai potensial pemanfaatan jasa lingkungan mata air Aek

Arnga adalah Rp. 1.127.947.553,18/tahun. Total biaya pemanfaatan jasa

lingkungan mata air Aek Arnga sebesar 9.454.715,45 liter/tahun.

2. Faktor yang mempengaruhi nilai Willingness to pay (WTP) adalah Rata-rata

Pendapatan Rumah Tangga (RPDT), Jumlah Kebutuhan Air (JKA), dan

Jumlah Pengguna Air (JPA).

3. Interpretasi variabel-variabel tersebut adalah : a) Interpretasi variabel rata-rata

pendapatan rumah tangga adalah dengan pendapatan responden yang

tergolong rendah, tetapi responden tetap berkeinginan memberi nilai WTP

yang tinggi, b) Interpretasi variabel jumlah kebutuhan air adalah semakin

besar jumlah kebutuhan air yang responden peroleh dari mata air Aek Arnga

maka responden akan memberikan nilai WTP yang semakin tinggi,

c) Interpretasi variabel Jumlah pengguna air adalah banyaknya jumlah

anggota keluarga yang menggunakan air dalam rumah tangga tidak seimbang

Saran

1. Diperlukan suatu pendekatan terhadap masyarakat mengenai Pembayaran

Jasa Lingkungan (PJL) yang akan dilakukan dan penyebaran informasi

mengenai dampak positif dan negatif dari diberlakukannya kebijakan PJL.

2. Diperlukan kebijakan dari pemerintah setempat untuk membuat suatu

mekanisme pembayaran jasa lingkungan kepada masyarakat agar masyarakat

lebih mudah untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan

3. Diharapkan kepada masyarakat dengan pendapatan dan penggunaan air

terbesar dapat memberikan kesediaan membayar yang lebih tinggi sehingga

DAPTAR PUSTAKA

Adirianto, B. 2012. Potensi Nilai Ekonomi Total Hutan Pendidikan Gunung Walat Sukabumi Jawa Barat. Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.

Afifah, KN. 2013. Analisis Willingness to pay Jasa Lingkungan Air untuk Konservasi di Taman Wisata Alam Kerandangan Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Program Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegiro. Semarang.

Algifari. 2000. Analisis Regresi: Teori, kasus, dan solusi. BPFE. Yogyakarta

Arifudin. 1990. Studi Permintaan Terhadap Manfaat Rekreasi di Kawasan Pelestarian Alam Cibodas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jurusan Manajemen hutan, Fakultas Kehutanan IPS. Bogor.

Cholil, M. 1998. Analisis Penurunan Muka Air tanah di Kotamadya Surakarta. Forum Geografi, 12(23). di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Dinas Kehutanan dam Perkebunan. 2006. Kajian Pembayaran Jasa Lingkungan.

Dinauli, H., 2001, Analisis Ability To Pay dan Willingness To Pay Tarif Angkutan Kota (Studi Kasus : Kotamadya Medan), Master Theses, ITB Central Library, Bandung, http://www.lib.itb.ac.id/ [17 Juli 2006]. Dryden Press.

Fauzi, A. 2006. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Hanley, N dan C. L. Spash. 1993. Cost-Benefit Analysis and Environmental. Edward Elgar Publishing England.

Hokby, S., and Tore Soderqvist, 2001, “Elasticities of Demand and Willingness To Pay for Environtmental Services in Sweden”, 11th Annual Conference of the European Association of Environtmental and Resource Economists, Southampton, UK, http://papers.ssrn.com/, pp.1-37 [14 Juli 2006].

Kurniawan,D. 2008. Regresi Linear. R Development Core Team (2008). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org [14 Agustus 2014]

Lembaga Sumber Daya Alam. 2009. Kerugian Negara Berdasarkan Kerusakan Lingkungan. Dalam laporan Lembaga Sumberdaya Alam. www.elsdainstitut.or.id/modul/audit/kehutanan/kerusakan.lingkungan.pdf. diakses pada tanggal [18 Desember 2011]

Merryna, A. 2009. Analisis Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Cirahab. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan

Manajemen. IPB. http://analisis willingness to pay.com. [7 Desember 2013].

Mitchell, B dan Carson. 1989. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta. Gajah Mada University Press

Nababan, T.S dan Juara S. 2008. Aplikasi Willingness to Pay Sebagai Proksi Terhadap Variabel Harga: Suatu Model Empirik dalam Estimasi Permintaan Energi Listrik Rumah Tangga. Visi (2008) 16 443 – 457 [14 Januari 2014].

Nahib, Irmadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya. Ilmiah Geomatika 12(1): 37-45

Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia

Perloff, J. M., 2004, Microeconomics, Third Edition, Pearson Education Inc., Pearson Addison Wesley, New York, USA.

PSE-KP UGM (Pusat Studi Ekonomi-Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada), 2002, Analisis Tarif Listrik Regional di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta (Laporan Akhir), Kerjasama PSE-KP UGM & PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Purwanto dkk. 2003. Praktek pengelolaan sumber daya lahan dan Hutan masyarakat tradisional kampung naga (land and forest management practice in kampong naga Traditional community). Pengelolaan DAS Dinamika Komunitas Vegetasi 9(3): 1-12

Ramathan, R. 1997. Introductory Economics with Applications. Philadelpia. The Research. Center for International Forestry Research.

Simonson, I., and Aimee Drolet, 2003, “Anchoring Effects on Consumers’ Willingness To Pay and Willingness To Accept”, Research Paper Series No. 1787, Stanford Graduate School of Business, http://papers.ssrn.com/, pp.1-38 [14 Juli 2006].

Tampubolon, R. 2008. Studi Jasa Lingkungan Di Kawasan Danau Toba. ITTO. Japan. http://www.forda-mof.org. [ 4 April 2014].

Wang, H., and Dale Whittington, 2006, “Willingness To Pay for Air Quality Improvement in Sofia, Bulgaria”, Development Research Group, World Bank, http://papers.ssrn.com/, pp.1-27 [14 Juli 2006].

Wunder, Sven. 2005. Payment for Enviromental Services : Some Nuts and Bolts.

Yakin, A. 1997. Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan: Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta : CV. Akademika Presindo.

Yasril dan HS Kasjono. 2009. Analisis Multivariat untuk Penelitian Kesehatan. Mitra Cendikia Press. Jogjakarta.