BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Brokoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) 2.1.1 Morfologi Brokoli

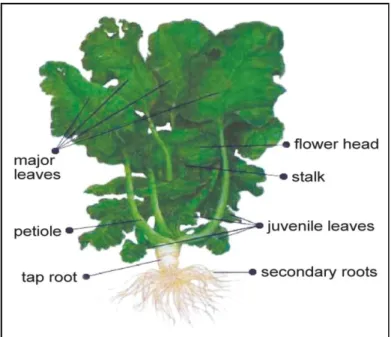

Struktur morfologi brokoli berupa akar, tangkai, daun dan bunga (Gambar 2.1). Bunga terdiri atas bunga muda yang telah terdiferensiasi sempurna dan bagian atas batang yang lembut. Tinggi batang yaitu sekitar 50 - 90 cm. Daunnya terbagi dan bertangkai, berwarna hijau keabu-abuan hingga kebiruan.

Gambar 2.1 Struktur Morfologi Brokoli (Departement of Public Health California, 2011)

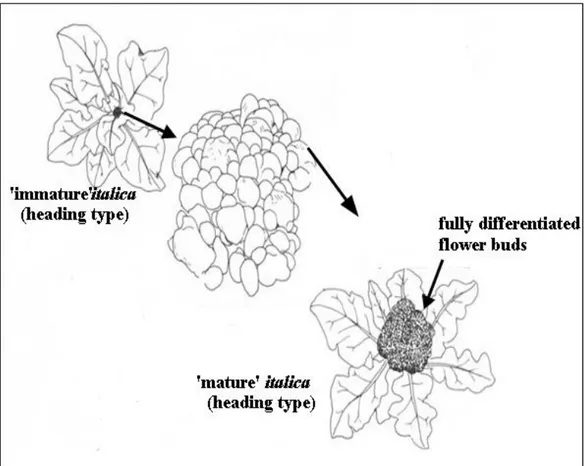

Bagian brokoli yang biasa dikonsumsi adalah kelompok tunas bunga (curd) seperti tampak pada Gambar 2.2. Pembungaan utama terbentuk pada ujung batang memanjang yang tidak bercabang, walaupun pembungaannya sendiri sangat bercabang. Tunas bunga pada ujung setiap cabang pembungaan secara

keseluruhan membentuk sebuah kepala yang agak bundar dan padat (flower head). Kelompok tunas bunga berwarna hijau atau ungu (Yamaguchi dan Vincent, 1998).

Gambar 2.2 Kuncup Bunga Brokoli (Gray, 1982)

2.1.2 Syarat Tumbuh Brokoli

Brokoli termasuk tanaman semusim ataau dwi musim yang berbentuk perdu. Sayuran ini tidak tahan terhadap hujan yang terus- menerus. Panen bunga brokoli dilakukan setelah umurnya mencapai 60 - 90 hari sejak ditanam yaitu sebelum bunganya mekar dan sewaktu kuncup masih berwarna hijau. Jika bunganya mekar, tangkai bunga akan memanjang dan keluar kuntum- kuntum bunga berwarna kuning (Dalimartha, 2000).

Pada mulanya bunga brokoli dikenal sebagai sayuran daerah beriklim dingin (subtropis), sehingga di Indonesia cocok ditanam di dataran tinggi antara 1.000- 2.000 meter dari atas permukaan laut (dpl) yang suhu udaranya dingin dan lembab. Kisaran suhu optimum untuk pertumbuhan produksi sayuran ini antara 15,5°C- 18°C dan maksimum 24°C. Setelah beberapa negara di kawasan Asia berhasil menciptakan varietas-varietas unggul baru yang toleran terhadap temperatur tinggi (panas), maka brokoli dapat ditanam di dataran menengah sampai tinggi (Rukmana, 1994). Kultivar brokoli yang dikenal di Indonesia yaitu kultivar Royal Green, kultivar Delicate Green, kultivar Green King, kultivar Radiant Green, kultivar Tender Green dan kultivar Green Jewel (Susila, 2006).

2.2 Perkembangan Mikrospora

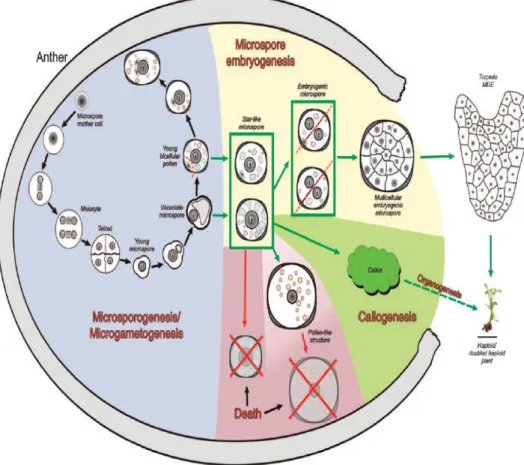

Mikrospora terbentuk di dalam anter (Gambar 2.3 A dan B). Proses perkembangan mikrospora disebut mikrosporogenesis (Chawla, 2002). Mikrosporogenesis diawali adanya pembelahan meiosis I pada sel induk mikrospora yang bersifat diploid (mikrosporosit) menghasilkan sepasang sel haploid (dyad) (Gambar 2.3 C). Pembelahan meiosis II menghasilkan empat sel mikrospora haploid yang berlekatan menjadi satu (tetrad). Masing- masing sel pada tetrad memisahkan diri kemudian membentuk empat buah sel mikrospora dengan satu inti (mikrospora uninukleat) (Gambar 2.3 D). Tahap perkembangan mikrospora selanjutnya yaitu mikrogametogenesis. Mikrogametogenesis merupakan proses pematangan mikrospora menjadi polen yang fungsional. Proses pematangan ini diawali dengan proses pembelahan inti sehingga terbentuk polen

yang terdiri atas dua inti dan bersifat haploid yaitu inti generatif dan inti inti vegetatif (Gambar 2.3 E). Pada saat perkecambahan, inti generatif membelah secara mitosis tanpa disertai sitokinesis sehingga dalam polen yang masak terdapat tiga buah inti yaitu dua inti generatif dan satu inti vegetatif (Gambar 2.3 F) (Susan dan William, 2007).

Suaib et al. (2007) menyebutkan bahwa tahap perkembangan mikrospora terdiri atas:

a. Tetrad: empat sel mikrospora yang saling berlekatan dan memiliki inti ditengah

b. Uninukleat awal: inti terletak pada bagian tengah dinding mikrospora c. Uninukleat akhir: inti terletak pada bagian tepi dekat dinding mikrospora d. Binukleat awal: inti vegetatif dan inti generatif berdekatan

e. Binukleat akhir: inti generatif telah bergeser ke bagian tengah mikrospora f. Multinukleat atau polen: inti polen berjumlah tiga.

Tahap perkembangan mikrospora merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kultur. Kultur mikrospora berkaitan erat dengan embriogenesis mikrospora (Suaib et al., 2007). Mikrospora dapat langsung beregenerasi membentuk embrio disebut embriogenesis. Mikrospora juga dapat membentuk jaringan kalus yang selanjutnya dapat diinduksi untuk bergenerasi menjadi tanaman atau disebut callogenesis. Proses embriogenesis mikrospora disajikan pada Gambar 2.4 (Segui-Simaro dan Nuez, 2008).

Gambar 2.4 Embriogenesis Mikrospora (Segui-Simaro dan Nuez, 2008)

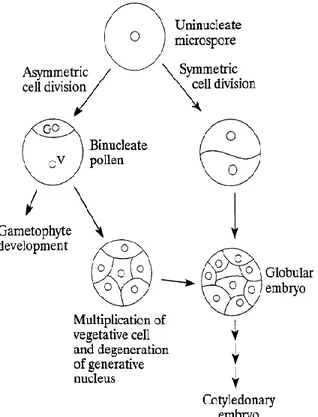

Tahap uninukleat dan awal binukleat merupakan fase yang paling baik untuk embriogenesis kultur mikrospora. Embriogenesis mikrospora dapat berlangsung pada kondisi kultur yang optimal. Embriogenesis pada kultur mikrospora dapat melalui dua tahap pembelahan asimetris dan simetris (Gambar 2.5). Mikrospora dari pembelahan tersebut berkembang menjadi binukleat. perbanyakan sel vegetatif membentuk globular embrio yang kemudian berkembang menjadi embrio kotiledon (Palmer dan Keller, 1999).

Gambar 2.5 Embriogenesis pada Kultur Mikrospora (Palmer dan Keller, 1999)

2.3 Kultur Jaringan Tanaman

Kultur jaringan tanaman adalah suatu teknik untuk menumbuhkan dan memperbanyak sel, jaringan dan organ menggunakan nutrisi dalam keadaan aseptik dalam lingkungan yang terkontrol (Loyola-Vargas dan Vazquez-Flota, 2008). Kultur jaringan berdasar pada kenyataan bahwa banyak sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi menjadi tanaman yang utuh atau yang kenal sebagai teori totipotensi sel (Akin-Idowu et al., 2009).

Metode kultur jaringan dikembangkan untuk membantu memperbanyak tanaman. Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa keunggulan, antara lain: menghasilkan tanaman dengan sifat yang seragam dan

identik dengan induknya, dapat diperbanyak dalam jumlah yang besar tanpa membutuhkan tempat yang luas, mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat, produksi bibit yang steril bebas hama, penyakit serta patogen, kecepatan tumbuh bibit lebih cepat dibandingkan dengan perbanyakan konvensional dan pengadaan bibit tidak tergantung musim (Akin-Idowu et al., 2009).

Menurut Yusnita (2003), tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan adalah:

a. Pemilihan dan penyiapan tanaman induk sumber eksplan

Tanaman yang menjadi eksplan harus jelas jenisnya agar eksplan yang digunakan tumbuh baik pada waktu dikultur secara in vitro

b. Inisiasi kultur (culture establishment)

Tujuan utama tahap ini adalah mengusahakan kultur yang aseptik. Aseptik berarti bebas dari mikroorganisme. Untuk mendapatkan kultur yang bersih dari kontaminasi, eksplan harus disterilisasi. Sterilisasi merupakan upaya untuk menghilangkan kontaminan mikroorganisme yang menempel di permukaan eksplan.

c. Multiplikasi

Tahap ini bertujuan untuk menggandakan eksplan yang diperbanyak seperti tunas atau embrio serta memeliharanya dalam keadaan tertentu sehingga sewaktu- waktu bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya.

d. Perpanjangan tunas, induksi dan perkembangan akar

Pemanjangan dan pengakaran tunas mikro dilakukan dalam media kultur dengan hara mineral dan sukrosa lebih rendah dan konsentrasi agar- agar lebih tinggi. Selain itu, induksi tunas dan akar dapat menggunakan zat pengatur tumbuh.

e. Aklimatisasi plantlet ke lingkungan luar

Aklimatisasi adalah pengkondisian plantlet atau tunas mikro di lingkungan baru yang septik diluar botol, dengan media tanah sehingga plantlet dapat bertahan dan terus tumbuh menjadi bibit yang siap ditanam di lapang. Plantlet atau tunas mikro dipindahkan kelingkungan di lur botol seperti rumah kaca, rumah plastik, atau screenhouse (rumah kaca/ plastik untuk melindungi hama).

Pada dasarnya tanaman tersusun atas berbagai macam organ. Masing- masing organ tersusun atas jaringan yang berbeda dan jaringan tersusun atas sel- sel (Sumadi, 2007). Menurut Gunawan (1992), terdapat beberapa jenis kultur jaringan yaitu:

a. Kultur organ (organ culture) merupakan kultur yang berasal dari bagian tanaman seperti: ujung akar, pucuk aksilar, meristem dengan beberapa primordial daun dan embrio sebagai bagian dari biji.

b. Kultur kalus (callus culture) merupakan kultur sekumpulan sel yang tidak terorganisir, hanya sel-sel parenkim yang berasal dari berbagai bahan awal.

c. Kultur suspensi (suspension culture) adalah kultur sel bebas atau agregat sel kecil dalam media cair dengan pengocokan. Pada umumnya kultur suspensi diinisiasi dari kalus.

d. Kultur protoplasma adalah kultur yang berasal dari sel-sel muda yang dikultur dalam media cair kemudian dihilangkan dinding selnya dengan menggunakan enzim. Protoplasma kemudian dibiarkan membelah diri dan membentuk dinding kembali pada media padat.

e. Kultur haploid (kultur mikrospora/ kultur anther) adalah kultur yang berasal dari bagian reproduktif tanaman yaitu kepala sari atau tepung sari. Dari kultur tersebut diharapkan dapat tumbuh dan beregenerasi menjadi tanaman haploid. Apabila secara khusus yang dipakai sebagai bahan awal adalah serbuk sari maka kultur sering disebut kultur mikrospora. Sedangkan kultur anter berasal dari kepala sari.

2.4 Kultur Mikrospora

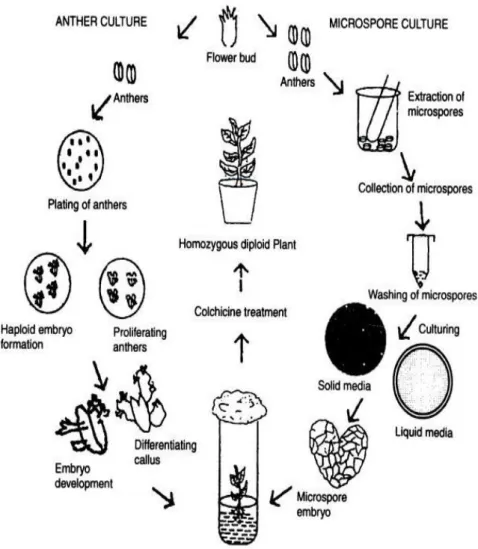

Tanaman haploid dapat dikembangkan dengan teknik kultur in vitro mikrospora dan anter (Gambar 2.6). Kultur mikrospora berbeda dengan kultur anter. Kultur anter menggunakan anter sebagai eksplan kemudian ditanam pada medium padat. Pada kultur mikrospora, eksplan yang digunakan adalah serbuk sari muda atau yang biasa disebut dengan mikrospora. Anter harus dipecah lebih dulu kemudian mikrospora ditanam pada medium cair (Chwla, 2002). Kultur mikrospora memiliki keunggulan dibanding kultur anter. Kultur mikrospora menghasilkan jumlah embrio yang banyak.

Gambar 2.6 Perbandingan Kultur Anter dan kultur mikrospora (Chawla, 2002)

Produksi haploid dan double haploid yang dihasilkan dari kultur mikrospora dapat dimanfaatkan sebagai model sistem proses embriogenesis dan target manipulasi genetik seperti mutasi, seleksi in vitro dan transformasi (Palmer et al., 2005). Selain itu, kultur mikrospora merupakan teknologi yang efisien untuk memproduksi tanaman homozigot. Tanaman homozigot digunakan sebagai tetua dalam memproduksi hibrida F1 dengan meningkatkan efisien seleksi untuk rekombinan genetik (Na et al., 2011).

Kultur mikrospora menghasilkan embrio yang bersifat haploid dan juga secara spontan dapat menjadi tanaman double haploid (Eftoda, 2006). Tanaman haploid adalah tanaman yang mempunyai kromosom dengan jumlah separuh dari jumlah kromosom tanaman normal. Tanaman haploid sangat penting dalam pemuliaan tanaman yaitu untuk mendapatkan tanaman homozigot atau galur murni (Santoso dan Nursandi, 2002).

Haploid adalah penyebutan yang umum untuk tanaman sporofit yang mengandung gametik jumlah kromosom (n). Pada jenis tanaman sporofit diploid (2n), haploid dapat disebut sebagai monoploid (x) karena hanya memiliki satu set kromosom. Pada spesies poliploid, haploid (n) memiliki lebih dari satu set kromosom (polyhaploid). Tanaman haploid dari autotetraploid (4x) dengan 4 set dari satu genom disebut dihaploid (2n=2x). apabila tanaman haploid jumlah kromosomnya menjadi ganda maka disebut double haploid dan bukan diploid. tanaman dihaploid merupakan galur yang tidak homozigot karena memiliki dua set kromosom dari empat set autotetraploid. Double haploid dari monoploid atau allohaploid merupakan galur yang homozigot (Maluszynski et al., 2003).

Tanaman haploid dapat terjadi secara alami dan buatan. Cara alami dapat terjadi melalui penyerbukan sendiri namun frekuensinya rendah. Dalam pemuliaan tanaman, tanaman haploid set kromosomnya dapat digandakan dan diperoleh tanaman yang homozigot sempurna. Untuk menggandakan sesuai dengan sifat yang diinginkan perlu mengubah tanaman haploid menjadi homozigot double haploid dengan kultur mikrospora (Boer et al., 2000).

2.5 Kultur Mikrospora Brassica

Brassica memiliki produktifitas yang tinggi, hasil panen dan karakteristik agronomik yang baik. Program pemuliaan pada tanaman Brassica memiliki inovasi dan teknologi untuk menemukan kultivar baru . Salah satu teknologi yang digunakan yaitu kultur mikrospora. Kultur mikrospora Brassica dapat memproduksi galur murni sehingga digunakan sebagai alternatif dalam pemulian tanaman secara konvensional (Eftoda, 2006).

Kultur mikrospora digunakan dalam program pemuliaan pada banyak jenis Brassica, diantaranya Brassica napus, Brassica rapa dan Brassica juncea dimanfaatkan sebagai penghasil minyak goreng serta bermacam- macam kultivar Brassica oleracea yang dimanfaatkan sebagai sayuran. Kultur mikrospora dapat meningkatkan embrio 10 kali lipat dibanding kultur anter sehingga teknik ini sangat baik bagi peningkatan pemanfaatan genus Brassica (Babbar et al., 2004).

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur mikrospora Brassica yaitu:

a. Genotip tanaman donor

Tanaman donor adalah tanaman yang akan digunakan sebagai eksplan kultur jaringan. Brassica memiliki variasi genotip meliputi Brassica oleracea (2n=18), Brassica campestris (2n=20), Brassica carinata (2n=34), Brassica napus (2n=38) dan Brassica juncea (2n=36) (Babbar et al., 2004). Genotip merupakan faktor yang penting dalam frekuensi embriogenesis pada kebanyakan spesies. Perbedaan genotip tanaman donor akan menghasilkan variasi dalam embriogenik.

Tiap genotip dapat merespon embriogenesis yang berbeda pada tiap tanaman (Eftoda, 2006).

b. Status Fisiologi Tanaman Donor

Kondisi lingkungan, khususnya suhu biasanya mempengaruhi fisiologi tanaman donor dan sekaligus mempengaruhi potensial androgenik dalam isolasi mikrospora. Kebanyakan tanaman tumbuh pada kondisi temperatur rendah. Misalnya pada tanaman donor Brassica napus tumbuh pada temperatur rendah 100C siang/50C malam). Umur tanaman juga mempengaruhi respon dalam kultur mikrospora. Umumnya tanaman yang digunakan dalam kultur mikrospora adalah tanaman yang muda dan kuat walaupun demikian ada beberapa embrio yang dapat diproduksi dari tanaman yang tua seperti pada Brassica campestris (Babbar et al., 2004).

c. Tahap Perkembangan Mikrospora

Pada kultur mikrospora, embriogenesis dapat berlangsung dengan baik hanya pada tahapan perkembangan mikrospora yang spesifik. Hal ini bervariasi pada tahap awal uninukleat atau awal binukleat tergantung jenisnya. Misalnya pada Brassica napus, frekuensi embrogenesis tertinggi terjadi ketika mikrospora dikulturkan pada umur uninukleat akhir (Babbar et al., 2004).

d. Perlakuan

Beberapa perlakuan secara fisika maupun kimia dapat mempengaruhi proses embriogenesis. Perlakuan dapat mengakhiri perkembangan gamet dan melanjutkan proses perkembangan spora. Salah satu perlakuan yang umum dilakukan pada kultur mikrospora adalah perlakuan panas. Perlakuan panas dapat

mempengaruhi distribusi awal mikrotubul pada mikrospora kemudian menghalangi perkembangan gamet (Babbar et al., 2004).

e. Komposisi media

Media kultur mikrospora terdiri dari air, karbohidrat, vitamin, mineral, asam amino dan zat pengatur tumbuh. Komponen tersebut dapat divariasikan satu sama lain sehingga mempengaruhi proses embryogenesis pada tanaman yang dikultur. Media standar yang digunakan dalam kultur mikrospora biasanya meliputi media NLN, MS, B5 yang memiliki komposisi karbohidat yang bervariasi. Karbohidrat berupa sukrosa kebanyakan digunakan dalam kultur mikrospora (Eftoda, 2006). Untuk menstimulus produksi tanaman haploid dari Brassica dalam media dapat ditambahkan kolkhisin dan arang aktif.

Kolkhisin digunakan secara in vitro untuk menstimulus embriogenesis mikrospora Brassica. Larutan kolkhisin dengan konsentrasi yang tepat dapat mencegah terbentuknya gelendong spindel sehingga pemisahan kromosom pada anafase dari mitosis tidak berlangsung (Boer et al., 2000). Tidak berlangsungnya pemisahan kromosom menyebabkan penggandaan kromosom tanpa pembentukan dinding sel sehingga terbentuk tanaman homozigot double haploid (Heberle-Bors, 1999). Perlakuan kolkhisin pada suspensi mikrosopa secara signifikan dapat meningkatkan proporsi variasi genotip dari tanaman diploid (Takahira et al., 2011). Menurut Cousin et al. (2009), kultur mikrospora Brassica membutuhkan konsentrasi kolkhisin 0.5% (25mM) untuk menginduksi embriogenesis.

Arang aktif bukan zat pengatur tumbuh tetapi suatu bahan yang mempunyai kemampuan memodifikasi komposisi media. Arang aktif mempunyai

daya serap yang kuat dan digunakan dalam proses kimiawi untuk menyerap senyawa toksik yang menghambat proses diferensiasi dan dediferensiasi (Hutami, 2006).

Pada kultur mikrospora Brassica, arang aktif berfungsi sebagai pemicu embriogenesis. Pada saat kultur mikrospora terkadang dihasilkan senyawa toksik sehingga menghambat embriogenesis. Senyawa penghambat yang dihasilkan dapat berupa gas etilen, senyawa fenol dan lain sebagainya. Arang aktif dapat menyerap senyawa tersebut sehingga embriogenesis dapat berlangsung (Dias, 1999).