II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi permintaan, perdagangan, produksi dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita. Definisi tersebut dinyatakan oleh Chenery (1960) dan Chenery dan Syrquin (1975).

Terdapat dua pandangan atau pengukuran dasar yang berbeda dalam struktur ekonomi. Pertama, distribusi atau penyebaran produk nasional bruto sektoral, kedua distribusi atau penyebaran total output menurut sektor-sektor ekonomi. Dari sisi permintaan, kedua pengukuran ini mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya yaitu bahwa perubahan dalam struktur produk nasional bruto akan menyebabkan perubahan dalam struktur total output, tetapi perubahan struktur total output juga dapat disebabkan oleh perubahan teknologi.

Lebih jauh Chenery (1986) dalam Sulistyaningsih (1997) membedakan pertumbuhan dalam tiga tahap transformasi yaitu : (1) tahap produksi primer, (2) tahap industrialisasi, dan (3) tahap ekonomi berkembang. Pada tahap pertama atau produksi primer, pendapatan perkapita suatu negara berkisar antara US $ 200 – US $ 600 (nilai tahun 1976). Transformasi struktural yang terjadi pada tahap ini ditandai dengan keunggulan kegiatan primer (pertanian) sebagai sumber utama peningkatan output. Pada tahap produksi primer ini juga biasanya tumbuh dengan lambat karena sangat tergantung pada siklus musim dan hanya memberikan

atau industrialisasi, disini pendapatan perkapita bergerak antara US $ 600 – US $ 3000. Dalam tahap ini juga transformasi ditandai dengan pergeseran konsentrasi ekonomi dari produksi primer menuju industri. Jadi, peranan sektor industri sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dari segi penawaran, peranan akumulasi kapital sangat tinggi karena tingkat investasi untuk menghasilkan produksi sektoral meningkat dengan pesat, dan tahap terakhir adalah tahap ekonomi berkembang, ini terjadi pada tingkat pendapatan perkapita bergerak di atas US $ 2100. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Clark (1951) menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan suatu negara, makin kecil peranan sektor primer dalam menyediakan kesempatan kerja. Disamping itu, perubahan struktural ekonomi juga dapat ditelusuri dari output akhir dari suatu negara. Lebih lanjut Chenery dan Syrquin (1975) dalam laporannya tentang perubahan struktur ekonomi mengatakan bahwa suatu perubahan struktural memperlihatkan penurunan produksi primer dalam output nasional.

Di Indonesia pelaksanaan pembangunan telah dilakukan secara berkesinambungan, ini dapat dilihat dari strategi pembangunan yang mengarah kepada perubahan struktural, umumnya dari sifat agraris tradisional menjadi industri modern. Perubahan struktur ini memiliki tiga dimensi yaitu : (1) sumbangan sektor pertanian secara relatif akan merosot sedangkan sektor non pertanian sumbangannya meningkat (2) penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian secara absolut meningkat, namun persentasenya dalam jumlah lapangan kerja keseluruhan semakin meningkat, dan (3) tingkat produksi di semua bidang akan menjadi lebih bersifat industri. Produksi pertanian akan semakin banyak memakai sistem industri, yaitu hasil pertanian akan diproduksi secara besar-besaran untuk dijual ke pasar dengan menggunakan teknologi modern (Raharjo, 1986). Selanjutnya Budiharsono

(1996) dalam penelitiannya tentang transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia 1969 – 1987 menyatakan bahwa transformasi struktur produksi dan perubahan tenaga kerja antar daerah berbeda dengan pola normalnya, hal ini disebabkan karena relatif kecilnya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian baik dalam proses produksi maupun penyerapan tenaga kerjanya. Selama proses transformasi, sektor non pertanian sedikit menggunakan bahan baku dari sektor pertanian, juga sektor industri kurang dapat menyerap tenaga kerja yang bergeser dari sektor pertanian.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat dua pandangan yang berbeda tentang terjadinya pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) pandangan Neo Klasik yang mengemukakan bahwa peningkatan produk domestik bruto sebagai akibat pengaruh jangka panjang dari pembentukan modal, perkembangan tenaga kerja dan perubahan teknologi yang diasumsikan terjadi dalam keseimbangan persaingan. Dalam keadaan keseimbangan masing-masing faktor produksi mendapat imbalan sejumlah nilai produktivitas marginalnya di sektor manapun faktor-faktor produksi tersebut digunakan, sehingga pergeseran permintaan dan perubahan alokasi sumberdaya dari satu sektor ke sektor lainnya tidak berarti dan (2) pandangan struktural yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai aspek dari perubahan struktural karena adanya pergeseran permintaan yang mendorong terjadinya perubahan teknologi (Chenery, 1986 dalam Dasril, 1993).

Perbedaan yang mendasar antara kedua pandangan tersebut terletak pada asumsi bahwa selalu terjadi sumberdaya yang efisien, sehingga tidak mungkin meningkatkan output dengan menggeser penggunaan faktor-faktor produksi dari

satu sektor ke sektor lainnya. Realokasi terjadi jika seluruh perekonomian berkembang. Neo Klasik menjelaskan pertumbuhan ekonomi dengan pengamatan terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan kedua sering disebut sebagai pendekatan struktural dengan asumsi tidak semua sumberdaya dialokasikan secara optimal, akibatnya terdapat keragaman imbalan tenaga kerja dan modal dalam setiap penggunaan berbeda, sehingga akan terjadi pergeseran alokasi sumberdaya yang menimbulkan peningkatan output.

Asumsi pendekatan struktural lebih sesuai dengan keadaan negara berkembang, dimana sumber utama ketidak seimbangan yaitu adanya dualitas di pasar tenaga kerja yang merupakan karakteristik di negara berkembang. Dualitas terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diserap di sektor yang produktivitasnya tinggi, akibatnya terjadi supply tenaga kerja yang elastis terpusat di sektor pertanian. Sumber ketidakseimbangan kedua adalah kegagalan mengalokasikan sumberdaya untuk meningkatkan ekspor atau menggantikan impor. Keadaan ketidakseimbangan tersebut merupakan potensi untuk mendorong pertumbuhan dengan mengurangi hambatan dan alokasi sumberdaya ke sektor yang produktivitasnya tinggi.

Pendekatan struktural pembangunan ekonomi adalah suatu proses peralihan (transisi) dari tingkat ekonomi tertentu yang bercorak sederhana menuju ke tingkat ekonomi yang lebih maju. Dalam transisi tersebut, terlaksana suatu transformasi yang ditandai oleh pergeseran dari kegiatan di sektor produksi primer ke sektor produksi skunder dan sektor tersier. Perubahan struktural juga dapat dilihat dari pergeseran kesempatan kerja (Djojohadikusuma, 1994).

Para ahli ekonomi sudah sejak lama menyadari bahwa struktur ekonomi akan mengalami perubahan dalam proses pembangunan ekonomi. Fhiser (1975),

mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor skunder (industri manufaktur dan industri) dan akhirnya ke sektor tersier (pengangkutan, komunikasi, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya) yang mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana.

Transformasi struktur kesempatan kerja menurut sektor produksi dicapai karena: (1) pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan peningkatan produktivitas pekerja di setiap sektor, dan (2) pekerja berpindah dari sektor yang lebih rendah produktivitasnya ke sektor yang lebih tinggi (Iskandar, 1993). Lebih jauh Clark (1951) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara perubahan struktur produksi dengan struktur kesempatan kerja menurut sektor. Pergeseran struktur kesempatan kerja dicapai dengan peningkatan produktivitas kerja di setiap sektor dan bergesernya tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas lebih rendah ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi. Seiring dengan jalannya pembangunan, akan terjadi perubahan -perubahan dalam pendapatan dan kesempatan kerja di antara berbagai sektor dan kegiatan yang ada. Proses perkembangan ekonomi di negara maju ditandai oleh suatu transformasi struktural ekonomi dan kesempatan kerja, dan proporsi kesempatan kerja dari sektor primer pada masa pembangunan akan mengalami penurunan dan diikuti oleh naiknya kesempatan kerja di sektor skunder dan tersier. Proporsi tenaga kerja di berbagai sektor dalam proses pembangunan ekonomi negara berkembang adalah : (1) peranan sektor pertanian dan penyediaan kes empatan kerja menurun setiap negara, (2) peranan sektor industri dalam menyediakan kesempatan kerja menjadi bertambah penting, dan (3) peranan sektor jasa menyediakan kesempatan kerja tidak banyak mengalami perubahan (Squire, 1986).

2.3. Kedudukan Sektor Pertanian dalam Perekonomian

Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional. Hasil kajian pembangunan ekonomi di berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat mekanisme keterkaitan antara pemb angunan pertanian dengan pembangunan industri dan jasa. Keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam meningkatkan pendapatan dan ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat akan memacu berkembangnya sektor industri dan jasa serta mempercepat trasformasi struktur perekonomian nasional. Bukti-bukti empiris juga menunjukkan bahwa ketangguhan sektor industri akan semakin kokoh apabila didukung oleh berkembangnya sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, sehingga nampak keterkaitan antara pertanian, industri dan jasa (Badan Agribisnis, 2000)

Kenyataan menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam sumbangannya terhadap produk domestik bruto. Tingkat pertumbuhan sektor pertanian penting artinya dalam kaitannya dengan pertumbuhan sektor perekonomian lainnya. Hanya saja sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto dari tahun ke tahun semakin menurun sejalan dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Lebih jauh, bila kita lihat penurunan sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto setiap negara tentu berbeda-beda, disatu pihak akan sangat tergantung pada pertumbuhan sektor pertanian dan di lain pihak akan sangat tergantung pada sektor-sektor yang lainnya, maka jelas kondisi ini akan menggambarkan kedudukan relatif sektor pertanian akan merosot baik dilihat dari struktur produk domestik bruto maupun kesempatan kerja. Hal ini didukung oleh pendapat Kuznet (1966) yang membagi peranan sektor menjadi beberapa bagian

dalam pembangunan ekonomi, yaitu : (1) kontribusi produk, (2) kontribusi pasar, dan (3) kontribusi faktor. Dengan demikian peran utama sektor pertanian terhadap perkembangan perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan dalam sektor pertanian itu sendiri. Kenaikan output sektor pertanian akan meningk atkan produk nasional kotor negara yang bersangkutan, karena gross nasional produk merupakan jumlah nilai tambah diberbagai sektor perekonomian, kontribusi ini yang dinamakan dengan kontribusi produk. Sedangkan kontribusi pasar terjadi melalui mekanisme permintaan terhadap produksi faktor-faktor lain dan penawaran produksi pertanian, kotribusi faktor terjadi apabila transfer faktor-faktor produksi sektor pertanian ke sektor non pertanian. Potensi sektor pertanian dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional bila dilihat dari kontribusinya pada berbagai kegiatan perekonomian.

Menurut Baharsyah (1987), bentuk kontribusi sektor pertanian dibagi menjadi empat, yaitu: (1) kontribusi produk yang berarti pertanian merupakan penyedia pangan untuk seluruh bangsa dan bahan baku yang berkesinambungan bagi sektor hilir, (2) kontribusi devisa artinya pertambahan penerimaan devisa karena terjadinya peningkatan penerimaan ekspor atau melalui penghematan penerimaan devisa yang disebabkan peningkatan produksi komoditi pertanian sebagai subsidi impor, (3) kontribusi pasar dapat terlihat dari sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto, dan (4) kontribusi faktor produksi diwujudkan melalui dua bentuk yaitu pembentukan modal dan tenaga kerja. Jadi keempat model kontribusi di atas bila bergerak bersama-sama akan dapat memacu pertumbuhan sektor industri dan jasa.

Sastrowiharjo (1989) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi propinsi Jambi, menyimpulkan bahwa struktur

perekonomian Propinsi Jambi sampai tahun 1984 masih didominasi oleh sektor pertanian, sehingga bagi bangsa Indonesia sektor pertanian merupakan sub sektor yang penting dalam perekonomiannya. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar penduduk di negara kita masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan bila dilihat sumbangan terhadap pendapatan nasional juga masih cukup besar lebih -lebih di era krisis ekonomi pada saat ini dimana sektor pertanian dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan nasio nal dibandingkan sektor lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor pertanian masih mempunyai peranan yang penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional dan di era industrialisasi dimasa depan bukan hanya eranya industri saja bahkan tidak terlepas dari eranya pertanian yang juga ditangani secara industri.

2.4. Perubahan Struktur Sektor Pertanian

Menurut Hayami dan Ruttan (1971), perubahan struktur sektor pertanian yaitu perubahan pola komposisi produksi, urutan produksi dan perubahan sumberdaya yan g digunakan. Dalam proses pertumbuhan ekonomi, pangsa sektor pertanian baik dalam produk domestik bruto maupun dalam kesempatan kerja menurun sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Proses pertumbuhan produk domestik bruto juga disertai pertumbuhan sektor pertanian meningkat dengan cepat dan bahkan mendahului pertumbuhan produk domestik bruto.

Sektor industri mempunyai ketergantungan yang erat dengan sektor pertanian. Perkembangan sektor industri akan disertai dengan penurunan keuntungan, jika tid ak didukung oleh perkembangan sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena sektor industri tidak menghasilkan bahan makanan. Sektor industri tidak dapat berkembang tanpa didukung perkembangan sektor pertanian.

Dari uraian tersebut mudah di mengerti mengapa revolusi industri dan revolusi pertanian terjadi bersamaan dan mengapa negara dimana sekitar sektor pertanian mengalami kemandegan, maka sektor industri pun tidak mengalami perkembangan yang berarti.

Adanya keserasian antara pertumbuhan sektor pertanian dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian mempunyai keterkaitan dengan kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

2.5. Kesempatan Kerja Menurut Sektor

Kesempatan kerja merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang dibanyak negara berkembang termasuk Indonesia menjadi salah satu masalah yang serius. Bagi semua negara, pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja. Pilihan mengenai arah pembangunan ekonomi akan menentukan besarnya perluasan kesempatan kerja di negara tersebut. Persoalan mendasar yang di alami Indonesia adalah proses perluasan kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan lebih bersifat capital intensive.

Terlepas dari kontribusinya terhadap pembentukan produk domestik bruto, sektor pertanian selama ini memberikan pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar dibanding sektor usaha lain, akan tetapi besarnya pangsa penyerapan tersebut cendrung menurun. Bila pada tahun 1961 pangsa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 73 persen, pangsa tersebut berkurang menjadi 55 persen pada tahun 1980 dan bertahan hingga akhir decade tahun 1980-an (Suryana, 1989). Sedangkan menurut Adriani (2000) menyatakan bahwa pada tahun 1992 pangsa

penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 53 persen. Lebih jauh dikatakannya bahwa sebelum krisis pangsa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian turun menjadi 44 persen, sementara pangsa sektor lainnya cendrung meningkat. Penurunan pangsa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari pembangunan ekonomi yang mengarah pada pengembangan sektor industri. Dalam hal ini pilihan terhadap jenis industri akan menentukan seberapa besar penurunan pangsa tersebut. Bila pemerintah lebih banyak mengembangkan industri yang berorientasi pada jenis teknologi capital intensive, diduga penurunan tersebut akan relatif cepat. Sebaliknya bila pilihan jatuh pada pengembangan teknologi labor intensive, maka penurunan pangsa akan berjalan lebih lambat.

Masalah kesempatan kerja di Indonesia bertambah serius sejak munculnya krisis ekonomi dan mulai terasa sekali pada periode 1997 sampai 1998. Banyak perusahaan di dalam negeri yang terkena dampak negatif krisis , misalnya mengalami krisis utang pada Bank-bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kesulitan dalam membiayai impor dalam dollar AS karena nilai tukar rupiah merosot, atau hasil penjualan menurun drastis karena purchasing power pasar menurun tajam akibat inflasi. Perusahaan -perusahaan tersebut terpaksa mengurangi kegiatan atau sama sekali menghentikan kegiatan bisnisnya. Kondisi ini akan mengakibatkan jumlah orang menganggur terbuka maupun terselubung meningkat.

Krisis ekonomi menunjukkan fakta yang berlawanan dengan periode sebelumnya. Proporsi angkatan kerja yang terserap di sektor pertanian cendrung meningkat pada tahun 1997 - 1998. Selama dua tahun terakhir jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian mengalami peningkatan dari 7.88 persen menjadi 11.7 persen di wilayah perkotaan, sedangkan di perdesaan proporsi penyerapan

tenaga kerja juga meningkat dari 57.94 persen menjadi 62.86 persen. Sementara di sektor lain kecendrungannya mengalami penurunan (Adriani, 2000).

Jadi pada periode krisis ekonomi, sektor pertanian adalah sektor yang dapat bertahan, walaupun pada periode sebelumnya sektor pertanian adalah sektor yang cendrung terabaikan oleh para penentu kebijakan. Para penentu kebijakan pemerintah yang umumnya didominasi oleh ekonom makro dan industrialis mengalami kekurangan apresiasi terhadap pentingnya peranan sektor pertanian terutama di wilayah perdesaan.

2.6. Transformasi Struktur Lapangan Kerja

Perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur ekonomi Indonesia ternyata membawa dampak cukup besar terhadap struktur lapangan kerja, dimana tenaga kerja yang ada banyak mengalami pergeseran-pergeseran misalnya dari sektor pertanian ke sektor di luar pertanian akibat semakin bertambahnya lapangan kerja baru yang tercipta.

Sebelum krisis ekonomi pertumbuhan tenaga kerja di lapangan usaha pada sektor-sektor di luar pertanian lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan di sektor pertanian (Zulkarnaen, 1995). Perubahan struktur tenaga kerja tersebut juga membawa dampak terhadap cara hidup dan kebutuhan hidup keluarga, yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pola konsumsinya.

Namun sejak krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menjadi berubah sehingga diperlukan strategi dan reformasi kebijakan un tuk mengatasi ketenagakerjaan di Indonesia (Swasono, 1999). Secara nasional, pangsa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menunjukkan peningkatan sebesar 4.24 persen, sementara sektor-sektor di luar pertanian justru

terjadi penurunan. Pada kenyataannya memang dijumpai kasus angkatan kerja yang kehilangan kesempatan kerja di kota dan kembali ke desa. Menurut Warr dalam Nurmanaf dan Susilowati (2000), sekitar 20 persen diantara mereka masuk dan bekerja di sektor pertanian. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sangat akomodatif dalam penyerapan tenaga kerja. Namun dalam menyikapi meningkatnya pangsa tenaga kerja sektor pertanian perlu berhati-hati, karena apabila kesempatan kerja yang mampu disediakan oleh sektor pertanian ternyata lebih kecil dibanding peningkatan tenaga kerja di sektor tersebut berarti hanya menciptakan penggangguran tidak kentara dan penurunan produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu meningkatnya pangsa tenaga kerja pertanian memerlukan penciptaan kesempatan kerja, agar dapat menekan laju penurunan produktivitas sektor pertanian.

Secara umum, penciptaan kesempatan kerja dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu: (1) proses produksi dan (2) pasar. Untuk proses produksi diperlukan adanya investasi, masukan yang berupa bahan, energi alam dan energi manusia yang dikombinasikan dengan menggunakan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Seterusnya diperlukan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi kepada yang menggunkannya dan agar produsennya memperoleh pendapatan. Selain itu, pasar diperlukan untuk menyediakan masukan bagi proses produksi (Suroto, 1992).

Menurut Sagir (1996) menyebutkan, agar pergeseran (transformasi) dari sektor pertanian ke sektor non pertanian itu tidak mengakibatkan kemerosotan tingkat produksi, maka langkah yang harus dilaksanakan adalah: (1) program pengembangan sumberdaya manusia di sektor pertanian dengan sasaran meningkatkan produktivitas kerja sektor pertanian dengan mengolah hasil pertanian dan (2) memindahkan sumberdaya manusia sektor per tanian ke sektor industri

pengolahan, dengan terlebih dahulu menyiapkan mereka sebagai tenaga kerja terampil dan terlatih untuk memasuki pasar kerja industri olahan.

2.7. Struktur Lapangan Kerja dan Kualitas Angkatan Kerja

Perubahan struktur ekonomi sangatlah menarik untuk dibahas lebih mendalam, bila dilihat dari sisi struktur lapangan kerja di berbagai sektor produksi, dapat digambarkan kemampuan sektoral dalam menyerap tenaga kerja. Perkembangan lapangan kerja ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana peran sektor-sektor produksi dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat dengan cepat dari tahun ke tahun (Widodo, 1997). Pada tahun 1971 sektor pertanian menyediakan lapangan kerja sekitar 26 juta orang atau 67.04 persen terhadap total lapangan kerja, sedangkan sektor industri hanya 6.92 persen. Secara absolut sektor pertanian mampu memperluas lapangan kerja menjadi 35 juta orang pada tahun 1990, namun komposisinya telah mengalami penurunan menjadi 49.25 persen. Sebaliknya sektor industri justru meningkat, baik secara absolut maupun relatif.

Penurunan lapangan kerja di sektor pertanian secara relatif dan sebaliknya, peningkatan lapangan kerja di sektor industri memberikan kecendrungan bahwa sektor industri juga mampu menyerap tenaga kerja dan merupakan alternatif bagi perluasan lapangan kerja non pertanian. Namun, perluasan lapangan kerja di sektor industri ini masih lebih banyak disebabkan oleh peran industri kecil dan industri rumah tangga yang mampu menyerap sekitar 70 persen terhadap total industri pengolahan pada dasawarsa 1990-an, sedangkan keadaan lapangan kerja di sektor pertanian yang kurang menarik akan mendorong angkatan kerja yang berpendidikan mencari lapangan kerja di luar sektor pertanian, terutama di perkotaan. Dengan

demikian bagi angkatan kerja yang kurang berpendidikan akan beralih ke sektor-sektor informal di luar sektor-sektor pertanian.

Pergeseran struktur ekonomi memang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak ke sektor industri yang memiliki efek multiplier terhadap sektor-sektor lainnya. Dengan demikian, sektor-sektor industri tidak hanya membuka lapangan kerja bagi sektornya sendiri tetapi juga lapangan kerja di sektor lain. Namun, seberapa jauh perkembangan sektor industri dalam membuka lapangan kerja baru tergantung pada faktor kepadatan karya industri pengolahan.

2.8. Mobilitas Tenaga Kerja Pertanian

Menurut konsep klasik dari Kuznets (1966) mengatakan bahwa sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional negara berkembang. Peran tersebut diwu judkan dalam bentuk sumbangan produk, sumbangan pasar dan sumbangan faktor produksi dan sumbangan devisa. Sumbangan faktor produksi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor non pertanian merupakan mobilitas sektoral tenaga kerja. Jika industri dapat diindentikkan dengan kota maka yang terjadi adalah mobilitas ruang dari desa ke kota atau urbanisasi. Dalam konsep di atas, hal ini terjadi karena adanya tenaga kerja di sektor pertanian yang melimpah sehingga produktivitas marginal dari tambahan satu satuan tenaga kerja di sektor pertanian mendekati nol. Sementara sektor industri sedang melakukan perluasan usahanya yang memerlukan banyak tambahan tenaga kerja.

Peran lain dari sektor pertanian yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Peran ini akan lebih menonjol lagi seandainya penciptaan lapangan kerja dan penyerapan angkatan kerja di sektor industri tidak lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja.

Hal ini dapat terjadi seandainya industri yang dikembangkan hanyalah yang berorientasi pada jenis teknologi padat modal atau terjadi stagnasi dalam sektor tersebut.

Dalam uraian sebelumnya analisis struktur ekonomi dalam proses pembangunan kebanyakan didasarkan pada pola perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi di negara-negara maju. Perbedaan antara keadaan negara-negara berkembang pada masa kini dengan keadaan negara maju pada waktu mereka baru mulai mangalami pembangunan, bersumber dari masalah penduduk yang dihadapi. Adanya sifat perkembangan penduduk dan masalah pengangguran di negara berkembang, mendorong ahli ekonomi untuk membuat teori mengenai corak pembangunan dan perubahan struktur ekonomi dalam suatu masyarakat, dimana : (1) penduduknya sebagian besar masih menjalankan kegiatan sektor pertanian yang tradisional, dan (2) sektor tersebut mempunyai kelebihan jumlah tenaga kerja sehingga menghadapi masalah pengangguran terbuka dan tersembunyi. Hal seperti ini dipelopori oleh Lewis dan kemudian diperdalam oleh Fei dan Ranis (Suryana, 1989).

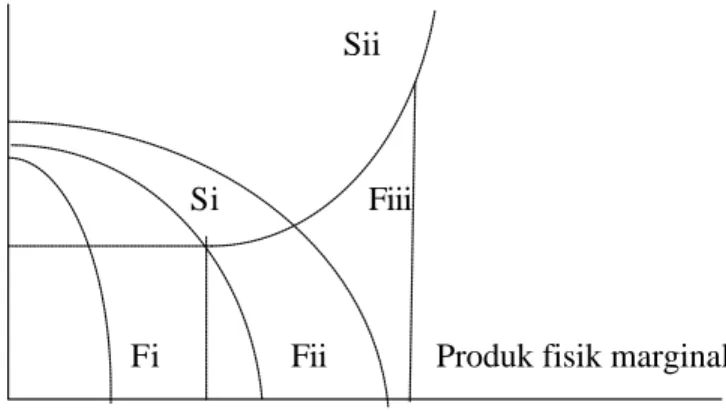

Menurut teori proses transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke non industri yang dikembangkan oleh Fei – Ranis seperti yang ditulis Suryana (1989) adalah bahwa transfer tenaga kerja dibaginya menjadi tiga tahapan berdasarkan pada produktivitas fisik marginal (MPP) dan upah yang dianggap konstan dan ditetapkan eksogenus. Tahap pertama, karena tenaga kerja melimpah produktivitas fisik marginal (MPP) tenaga kerja sama dengan atau mendekati nol sehingga surplus tenaga kerja yang ditransfer dari sektor pertanian ke sektor industri mempunyai kurva penawaran yang elastis sempurna. Pada tahap ini walaupun ada transfer tenaga kerja, total produksi di sektor pertanian tidak menurun, produktivitas tenaga

kerja meningkat, dan sektor industri dapat tumbuh karena didukung oleh adanya tambahan tenaga kerja yang disediakan sektor pertanian. Dengan demikian, transfer tenaga kerja menguntungkan kedua sektor ekonomi seperti terlihat pada Gambar 1, dimana produktivitas fisik marginal tenaga kerja sama dengan nol digambarkan pada ruas OB, tingkat upah sepanjang garis W (Gambar 1b), penawaran tenaga kerja yang elastis sempurna sepanjang So Si (Gambar 1a). Tahap kedua, pengangguran satu satuan tenaga kerja di sektor pertanian akan menurunkan produksi karena MPP tenaga kerja sudah positif (ruas BC) namun besarnya MPP masih lebih kecil dari tingkat upah W. Transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri pada tahap ini mempunyai biaya imbangan positif, sehingga kurva penawaran tenaga kerja di sektor industri mempunyai elastis positif sejak titik Si. Transfer akan tetap terjadi, produsen di sektor pertanian akan dengan senang hati melepaskan tenaga kerjanya walaupun mengakibatkan produksi menurun karena penurunan tersebut lebih rendah dari besarnya upah yang tidak jadi dibayarkan. Di pihak lain, karena surplus produksi yang ditawarkan ke sektor industri menurun sementara permintaannya meningkat (karena ada tambahan tenaga kerja yang masuk), harga relatif komoditas pertanian akan meningkat. Tahap ketiga adalah komersialisasi di kedua sektor ekonomi. Pada tahap ini produktivitas fisik marginal tenaga kerja sudah lebih tinggi dari upah. Produsen pertanian akan mempertahankan tenaga kerjanya sehingga masing-masing sektor akan harus berusaha secara efisien. Transfer masih akan terus terjadi jika inovasi teknologi di sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitas fisik marginal tenaga kerja. Sementara itu, permintaan tenaga kerja meningkat terus dari sektor industri dengan asumsi keuntungan (pembentukan modal) di sektor ini diinvestasikan kembali untuk memperluas usaha, mekanisme ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Model Fei - Ranis Tentang Transfer Tenaga Kerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri Produk Marginal Sii So Si Fiii

Fi Fii Produk fisik marginal

0 Tenaga kerja

Gambar 1.a. Sektor Industri

Dalam model Fei - Ranis ini kecepatan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian dan sektor industri bergantung pada : (1) tingkat pertumbuhan penduduk, (2) perkembangan teknologi di sektor pertanian, dan (3) tingkat pertumbuhan stok modal di sektor industri yang ditentukan oleh keuntungan yang dicapai industri dan surplus yang terjadi di sektor pertanian.

Produk Rata-rata

Produk fisik marginal (MPP)

W Upah (konstan)

0 I B II C III Tenaga Kerja Gambar 1.b. Sektor Pertanian

Dengan demikian keseimbangan pertumbuhan di kedua sektor tersebut menjadi prasyarat untuk menghindari stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ini berarti sektor tersebut harus tumbuh seimbang dan transfer serta penyerapan tenaga kerja di sektor industri harus lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja.

Mobilitas tenaga kerja di Indonesia saat ini tidak dapat diidentifikasikan hanya dengan salah satu tahapan model Fei - Ranis seperti yang telah diuraikan di atas. Dapat saja mobilitas tenaga kerja di suatu daerah dicirikan oleh tahap satu, tetapi di daerah lainnya sudah berada pada tahap tiga. Keadaan ini disebabkan besarnya keragaman tahapan perkembangan pembangunan pertanian di Indonesia yang bergantung pada kualitas sumberdaya, identitas campur tangan manusia dan inovasi teknologi. Namun demikian, asumsi bahwa produktiv itas fisik marginal tenaga kerja sama dengan nol yang mencirikan tahap pertama model Fei - Ranis tidak didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya (Suhartini, 2001). Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian masih tetap berlangsung. Transfer tersebut tidak berada pada tahap pertama dalam model Fei - Ranis, karena bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dengan anggapan teknologi yang diterapkan saat ini relatip tetap, produktivitas fisik marginal tenaga kerja masih positip dan penawaran tenaga kerja pertanian di sektor industri tidak elastis sempurna. Bagi yang terjun di sektor pertanian, transfer yang terjadi didorong oleh adanya harapan upah (pendapatan) di sektor industri yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian. Keadaan ini cocok diterangkan pada tahapan kedua atau ketiga dari model Fei - Ranis. Sedangkan menurut Sutrisno (1985), dalam penelitiannya menyatakan faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan mobilitas kerja adalah rasio

upah/pendapatan sektor pertanian dibandingkan dengan sektor non pertanian, juga dipengaruhi oleh faktor pemilikan tanah dan status sosialnya dimasyarakat.

2.9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Pertumbuhan angkatan kerja semakin besar salah satunya diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang tentunya akan dapat berimplikasi terhadap ketersediaan kesempatan kerja baru. Bila dilihat lebih dalam, kesempatan kerja yang baru sudah barang tentu tidak hanya diperuntukkan bagi angkatan kerja baru akan tetapi juga diperlukan oleh angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Sektor pertanian juga mengalami hal serupa, yaitu walaupun kesempatan kerja bertambah, namun pertambahan ini tidak dapat menampung semua angkatan kerja di sektor ini, hal ini juga dapat sebagai pendorong kenapa pekerja di sektor pertanian pindah ke sektor non pertanian.

Menurut Sawit (1986) faktor yang mendorong dan mengatur permintaan tenaga kerja juga diakibatkan oleh adanya jadwal tanam yang mengatur pergiliran waktu tanam sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja di daerah tersebut. Lebih jauh dikatakannya bahwa permintaan tenaga kerja ditentukan juga oleh musim tanam utama di suatu daerah. Paling tidak ada dua hal yang dapat mempengaruhinya yaitu : (1) masa kekurangan pekerjaan di desa yaitu pada masa d imana sektor pertanian sepi sehingga yang dominan adalah non pertanian dan (2) masa sibuk di bidang pertan ian permintaan tenaga kerja semakin tinggi dengan upah yang diharapkan semakin tinggi pula. Disisi lain Yusdja (1985) mengatakan, bahwa kesempatan kerja di sektor pertanian juga dipengaruhi oleh luas tanah pertanian, produktivitas, intensifikasi tanaman dan teknologi yang diterapkan. Di sektor non pertanian dipengaruhi oleh volume

produksi, teknologi dan tingkat harga komoditi. Kesempatan kerja yang umumnya ditentukan oleh luas lahan adalah usaha peternakan dan perikanan. Kesempatan kerja pada sektor ini lebih banyak ditentukan oleh jumlah ternak dan luasnya daerah penangkapan ikan. Sedangkan Rahardjo (1986) menyatakan, bahwa penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh intensitas dan pola tanam, karena itu peningkatan kesempatan kerja di sektor pertanian perlu ditunjang oleh peningkatan produksi dengan perbaikan penyediaan sarana prasarana yang dapat mendukung peningkatan produksi. Dengan demikian, dapat dikatakan sektor pertanian memiliki daya serap yang cukup tinggi terhadap tenaga kerja yang ada, sehingga sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja maka sektor pertanian inipun akhirnya menjadi penyedia tenaga kerja juga bagi sektor industri dan jasa. Ini berarti akan terjadi transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian dalam hal tenaga kerja.

2.10. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi Tenaga Kerja dari Sektor Pertanian ke Sektor non Pertanian

Sagir (1996) menyatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor dengan daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja yang ada, jelaslah bahwa untuk memasuki era industri -globalisasi maka langkah pertama yang harus digarap adalah program pembangunan sumberdaya manusia di sektor pertanian. Sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, maka sektor pertanian merupakan sumber tenaga kerja bagi sektor non pertanian, tanpa harus menghadapi kemerosotan tingkat produksi, dengan prasyarat terlebih dahulu harus terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Peningkatan produktivitas di sektor pertanian memungkinkan adanya pergeseran ke sektor non pertanian tanpa kekawatiran kemerosotan produksi.

Sumbangan faktor produksi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian merupakan mobilitas tenaga kerja. Jika industri dapat diidentikan dengan kota maka yang terjadi adalah mobiltas ruang. Hal ini terjadi karena adanya tenaga kerja di sektor pertanian yang melimpah sehingga produktivitas marginal dari tambahan satu satuan tenaga kerja di sektor pertanian mendekati nol. Sementara sektor industri sedang melakukan perluasan usahanya yang memerlukan banyak tambahan tenaga kerja.

Peran lain sektor pertanian yang tak kalah pentingnya adalah menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Peran ini akan lebih menonjol lagi seandainya penciptaan lapangan kerja dan penyerapan angkatan kerja di sektor industri tidak lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja. Hal ini dapat terjadi seandainya industri yang dikembangkan hanyalah yang berorientasi pada jenis teknologi pada modal atau terjadi stagnasi dalam sektor tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi ciri lain yang paling menonjol adalah makin meningkatnya peranan sektor non pertanian, disisi lain peranan sektor pertanian semakin menurun sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi sejalan dengan perkembangan industri. Dengan demikian terjadilah transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.

Menurut Tambunan (1996), pertumbuhan ekonomi suatu negara ditandai oleh terjadinya perubahan struktur ekkonomi, adanya peningkatan produktivitas dan partisipasi tenaga kerja. Untuk menaikkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dapat dipercepat dengan cara memberikan kesempatan kerja bagi sektor pertanian dengan memberikan kesempatan saling menunjang antar sektor. Kemudian perkembangan ekonomi di suatu pedesaan telah ikut andil dalam merubah struktur ketenagakerjaan di pedesaan, berkembangnya kegiatan non pertanian telah

mengakibatkan peralihan tenaga buruh pertanian ke non pertanian yang sudah barang tentu akan menimbulkan masalah dalam penyediaan tenaga kerja usahatani. Disamping disebabkan oleh faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan terjadinya transformasi tenaga kerja (Rahmat, 1992).

Untuk melihat lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian menurut hasil penelitian Kagami (2000) di propinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam struktur ketenagakerjaan Sumatera Selatan, namun dari tahun ke tahun pangsa relatifnya menunjukkan penurunan. Namun penurunannya ini sangat lambat, sampai tahun 1997 pangsa sektor pertanian masih menyerap lebih dari 50 persen kesempatan kerja total. Dengan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa selama ini transformasi ketenagakerjaan yang terjadi berlangsung sangat lamban.

Lebih lanjut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian di Sumatera Selatan yaitu kesempatan kerja sektor pertanian, kesempatan kerja sektor industri, dan kesempatan kerja sektor jasa. Hasil dugaan parameternya menunjukkan bahwa variasi transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian sekitar 80.22 persen mampu dijelaskan oleh peubah kesempatan kerja di sektor pertanian, kesempatan kerja sektor industri dan kesempatan kerja di sektor jasa, dan sisanya sebesar 19.78 persen dijelaskan oleh peubah lainnya.

Menurut Sigit (1989), faktor penyebab terjadinya terjadinya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : (1) faktor pendorong dan (2) faktor penarik. Faktor pendorong yang berasal dari sektor pertanian sedangkan faktor penarik berasal dari sektor non pertanian. Secara umum penyebab transformasi tenaga kerja terjadi akibat adanya

perubahan pada tingkat pendidikan, penduduk usia muda yang makin meningkat, perubahan norma-norma yang berhubungan dengan jenis dan situasi pekerjaan dikalangan pencari kerja dan masyarakat umumnya, adanya peluang untuk berkerja di luar sektor pertanian, sempitnya pemilikan lahan pertanian (sawah) dan meningkatnya penggunaan teknologi serta tingkat upah yang relatif lebih tinggi di sektor non pertanian. Sementara itu Rahmat (1992), menyatakan transformasi tenaga kerja terjadi akibat adanya perubahan sikap mental para tenaga kerja, upah tenaga kerja di sektor pertanian cendrung tetap, timbulnya kesempatan kerja baru di sektor non pertanian, kenyamanan bekerja di sektor non pertanian dan semakin meningkatnya atau membaikknya kondisi komunikasi sehingga terjadi proses trasformasi.

Faktor-faktor lainnya yang disampaikan oleh Yennetri (1998) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja dan transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian di Sumatera Barat adalah keterbatasan modal, teknologi dan skala usaha. Sedanngkan penelitian Sumaryanto (1990) tentang penawaran tenaga kerja pertanian dan perubahannya di beberapa desa di Jawa Barat dengan menggunakan ekonometrik dan analisis regresi tunggal menyatakan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja adalah tingkat upah, luas sawah garapan, hubungan kerja (kelembagaan) dan kondisi agro ekosistem.

2.11. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Sumberdaya Manusia Kesempatan kerja dan pengangguran, pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik negara yang sedang berkembang maupun negara industri maju. Walaupun intensitas masalah tersebut mungkin sekali berbeda

antar negara tersebut karena adanya perbedaan pada faktor yang mempengaruhinya seperti laju pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang dipergunakannya serta kebijakan pemerintah itu sendiri. Demikian halnya dengan pendidikan tenaga kerja atau sumberdaya manusia (SDM). Baik di negara berkembang maupun maju, pendidikan atau keahlian merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan besarnya kesempatan kerja bagi individu. Dimana kita tahu bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia umumnya masih sangat rend ah. Hal ini didukung oleh hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1996 yang memperkirakan bahwa 50 persen dari jumlah orang yang bekerja di sektor formal dan 67 persen di sektor non formal terdiri dari tenaga kerja yang tidak tamat sekolah dasar dan masih berusia muda. Keadaan pendidikan dari angkatan kerja Indonesia yang rendah inilah menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia khususnya di sektor formal.

Menurut Tambunan (1996), saat ini kehidupan manusia yang sudah jauh lebih modern daripada 20 atau 30 tahun yang lalu, pendidikan tidak lagi hanya sebagai salah satu kebutuhan pokok untuk melakukan proses produksi ekonomi, tetapi sudah merupakan salah satu basic human need bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan utama lainnya. Pendidikan, sekarang juga harus dilihat sebagai suatu kegiatan atau sektor ekonomi yang memiliki kebutuhan akan input (termasuk modal), proses produksi dan menghasilkan suatu nilai tambah seperti halnya sektor ekonomi lainnya. Dalam suatu ekonomi, salah satu cara untuk mendapatkan suatu tingkat pertumbuhan output yang tinggi melalui pemakaian faktor produksi atau sumberdaya alam, termasuk sumberdaya manusia adalah dengan melakukan

keterkaitan produksi sepenuhnya antar sektor ekonomi yang ada sehingga mencapai suatu tingkat yang optimal.

Dalam hal kontribusi pendidikan sebagai salah satu sektor ekonomi, diperlukan integrasi sepenuhnya antara sektor pendidikan dengan sektor lain nya agar mencapai suatu nilai tambah ekonomi yang tinggi dengan tingkat pengangguran yang rendah atau mencapai full employment. Integrasi seperti yang dimaksud itu tidak sepenuhnya terjadi di Indonesia. Masalah ini bisa dilihat pada beberapa hal. Pertama, tingkat pengangguran, baik yang terselubung (setengah) maupun yang terbuka (penuh), masih tinggi. Kedua, banyak tenaga kerja dengan ketrampilan atau pendidikan tertentu tidak mendapat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Jadi, ada over supply tenaga kerja dengan pendidikan tertentu dan over demand tenaga kerja dengan pendidikan tertentu lainnya yang semua ini disebabkan oleh struktur penawaran dari sektor pendidikan tidak disesuaikan dengan struktur permintaan dari sektor ekonomi. Ini yang sering disebut mismatch di pasar buruh yang sedang terjadi di negara kita.

Lebih jauh Tambunan (1996) melihatnya dari sisi permintaan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia adalah tingkat pendapatan atau faktor kemiskinan. Sedangkan Hardono (2003) menyatakan bahwa kendala utama dalam kualitas sumberdaya manusia adalah aspek gizi. Walaupun ada program pemerintah, yakni Inpres Sekolah Dasar, diperkirakan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin di Indonesia akan menghasilkan angkatan atau tenaga kerja (anak -anak mereka) dengan pendidikan yang rendah juga dikemudian hari. Jadi, terdapat semacam lingkaran setan, dimana generasi miskin sek arang akan menghasilkan generasi miskin berikutnya. Faktor lain dari sisi permintaan adalah tingkat pendidikan

rata-rata dari sebagian besar masyarakat di Indonesia rendah, antara lain kurang motivasi atau kemauan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kesehatan atau kondisi jasmani dan fisik yang tidak mengijinkan, serta kesempatan kerja tidak ada.

Penyuluh pertanian sebagai salah satu bentuk pengembangan sumberdaya manusia pertanian untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian harus ditata kembali berkaitan dengan adanya perubahan context dan content dari pembangunan itu sendiri. Perubahan context pembangunan pertanian meliputi : (1) perubahan pengelolaan pembangunan, (2) kebebasan petani, (3) tuntutan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, dan (4) keputusan Indonesia meratifikasi perjajian World Trade Organisation (WTO). Sedangkan perubahan content pembangunan pertanian adalah berkaitan dengan perubahan tujuannya. Sebelum krisis ekonomi pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi terutama pangan sehingga yang dibangun adalah usahatani. Pembangunan pertanian setelah krisis ekonomi bertujuan untuk menigkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (Soedijanto, 2004). Lebih jauh dikatakannya bahwa penyuluhan pertanian dalam era perubahan context dan content tersebut mengakibatkan perubahan tujuan penyuluhan pertanian. Dahulu penyuluhan pertanian brtujuan untuk mengubah prilaku petani agar dapat bertani lebih baik (better farming), berusahatani lebih menguntungkan (better business), hidup lebih sejahtera (better living), dan bermasyarakat lebih baik (better community). Sekarang tujuan penyuluhan pertanian adalah mengahasilkan manusia pembelajar, manusia penemu ilmu dan teknologi, manusia pengusaha agribisnis yang unggul, manusia pemimpin dimasyarakatnya, manusia guru dari petani lain, yang bersifat mandiri. Sifat mandiri meliputi kemandirian material, intlektual, dan kemandirian pembinaan.

Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga penyuluh pertanian yang memiliki kualitas sumberdaya yang baik sehingga dapat mencapai tujuan akhir yang diinginkan pemerintah dan masyarakat yaitu hidup sejahtera.