I

tik alabio merupakan salah satu plasma nutfah unggas lokal yang mempunyai keunggulan sebagai penghasil telur. Itik ini telah lama dipelihara dan berkembang di Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), dan Hulu Sungai Utara (HSU). Populasi itik alabio di Kalimantan Selatan tahun 2006 tercatat 3.487.002 ekor (Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan 2006).Pemeliharaan itik alabio mempunyai prospek yang cerah seiring dengan ber-tambahnya jumlah penduduk dan me-ningkatnya kesadaran masyarakat akan konsumsi protein hewani asal ternak, ditunjang dengan kemampuan sumber

daya manusia yang memadai (Fathurrahim 2000). Namun demikian, pengembangan itik alabio berorientasi agribisnis spesifik lokasi menghadapai berbagai masalah, antara lain penanganan bibit dan pasca-panen yang belum optimal sehingga bibit yang dihasilkan berkualitas rendah serta hasil pascapanen belum banyak diminati oleh konsumen. Penanganan praproduksi dan pascaproduksi yang belum memenuhi standar mengakibatkan bibit itik yang dihasilkan belum seragam, dan kerusakan pascaproduksi masih tinggi (Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan 1995). Keragaan itik alabio meliputi produksi telur 220−250 butir/ekor/tahun, puncak produksi 92,70%, bobot telur 59−

65 g/butir, konsumsi pakan 155−190 g/ ekor/hari, dewasa kelamin 179 hari, daya tunas 90,38%, daya tetas 79,49−80%, mortalitas setelah menetas 0,75−1%, bobot badan betina umur 6 bulan 1,60 kg dan jantan 1,75 kg (Rohaeni dan Tarmudji 1994; BPTP Kalimantan Selatan 2005; Suryana dan Tiro 2007).

Menurut Biyatmoko (2005b), itik alabio mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti halnya unggas lain. Usaha itik alabio menjadi mata pencaharian utama bagi 46,81% peternak di Kabupaten HSS, HST, dan HSU, dengan rata-rata pengalaman beternak 9,69 tahun. Kontri-busi itik alabio terhadap produksi telur di Kalimantan Selatan tahun 2002−2004

PROSPEK DAN PELUANG PENGEMBANGAN ITIK

ALABIO DI KALIMANTAN SELATAN

Suryana

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan, Jalan Panglima Batur Barat No. 4, Banjarbaru 70711

ABSTRAK

Usaha tani itik alabio telah dilakukan sejak lama di Kalimantan Selatan dan merupakan usaha pokok masyarakat terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beternak itik ini dapat memberikan kontribusi yang memadai terhadap pendapatan keluarga. Skala kepemilikan bervariasi antara 200−7.000 ekor/peternak. Usaha tani itik alabio kini sudah mengarah ke spesialisasi usaha yaitu produksi telur tetas, telur konsumsi, penetasan, dan pembesaran. Pengembangan itik Alabio cukup prospektif karena ditunjang oleh ketersediaan bibit dan pasar, keterampilan peternak yang memadai, sosial-budaya menerima, dan dukungan pemerintah daerah. Permasalahan dalam beternak itik alabio adalah belum adanya standardisasi bibit, kualitas pejantan menurun, pencatatan produksi belum optimal, mahalnya harga pakan, ketersediaan bahan pakan lokal bergantung musim, serta penanganan pascapanen dan penyakit yang belum memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan pemetaan wilayah untuk pemurnian itik alabio atau pembangunan village breeding center, penyuluhan tentang pencatatan produksi yang baik, seleksi pejantan unggul, pembuatan formula pakan berkualitas dan harganya murah dengan memberdayakan sumber-sumber bahan pakan lokal, perbaikan penanganan pascapanen, serta pencegahan dan pengendalian penyakit secara intensif, terutama di ruang penetasan dan lingkungannya.

Kata kunci: Itik alabio, usaha tani, Kalimantan Selatan

ABSTRACT

Prospect and probability of alabio duck farming development in South Kalimantan

Alabio duck farming is a main income source of the people in South Kalimantan especially in Hulu Sungai Utara district. This duck farming gives a major contribution to family income. The scale of farm is variable which is between 200−7,000 ducks each farm. The duck farming is conducted for breeder, layer, hatcher, and for duck meat. The main constraints of alabio duck farming are expensive feedstuff price, limited local feedstuff supplies, inappropriate disease control and postharvest handling. While potency that they have is breed, farmer skill, market, social-culture, and government support. The solution of the problems is proposed, namely increasing male breeder quality, extension on production recording, making formulated diet and supplies of feedstuffs, improvement of postharvest handling and disease control especially in the hatchery rooms and its environment.

berkisar antara 53,73−54,14%, lebih tinggi dibanding unggas lain, sementara produksi dagingnya sekitar 3,35% atau setara dengan 812.001 kg (Dinas Pe-ternakan Provinsi Kalimantan Selatan 2004). Hasil penelitian di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan, itik alabio ber-peran penting dalam menunjang pen-dapatan keluarga, yaitu sebesar 42,09% dari total pendapatan dari komoditas lain yang diusahakan (Fakhriansyah dalam Rohaeni dan Tarmudji 1994). Menurut Zuraida (2004), kontribusi ternak itik terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Setiab Kabupaten HST mencapai 58%. Usaha ini sangat diminati petani ka-rena berpeluang meningkatkan pendapat-an dpendapat-an dapat diusahakpendapat-an dalam skala besar.

Upaya pengembangan itik alabio dalam skala agribisnis mempunyai pe-luang dan prospek yang menjanjikan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penjualan telur di pasar alabio dan permintaan konsumen yang terus meningkat. Rohaeni dan Tarmudji (1994) mengemukakan bahwa pengusahaan itik alabio akan berhasil jika dikelola dengan menerapkan tata laksana pemeliharaan yang baik. Namun demikian, untuk lebih mengoptimalkan peran petani-peternak diperlukan pembinaan yang intensif serta peningkatan kelembagaan kelompok tani-ternak, pemasaran dan lembaga pendukung lainnya (Suryana dan Darmawan 2007). Tulisan ini memberikan gambaran tentang prospek dan per-masalahan dalam pemeliharaan itik alabio di Kalimantan Selatan.

KARAKTERISTlK UMUM

USAHA ITIK ALABIO

Tujuan Pemeliharaan

Tujuan pemeliharaan itik alabio di Kali-mantan Selatan umumnya bergantung pada kondisi masing-masing daerah. Di Kabupaten HSU, pemeliharaan itik alabio telah mengarah ke spesialisasi model pengembangan usaha, yaitu penetasan (hatchery), penghasil telur tetas (breeding) dan telur konsumsi (laying) serta usaha pembesaran itik dara (rearing) (Nawhan 1991; Biyatmoko 2005a; Suryana dan Tiro 2007). Di Kabupaten HST, pe-meliharaan itik alabio hanya ditujukan sebagai penghasil telur konsumsi dan telur tetas. Telur konsumsi yang dihasilkan dipasarkan melalui asosiasi pedagang

telur itik yang berada di Pasar Pantai Hambawang (Setioko dan Istiana 1999; Zuraida 2004). Telur tetas biasanya di-tetaskan dengan mesin penetas untuk memenuhi keperluan bibit dan sebagian kecil dijual ke peternak di sekitarnya. Anak itik yang dihasilkan diseleksi dan di-pelihara sebagai penghasil telur.

Sistem Pemeliharaan dan Skala

Usaha

Itik alabio semula dipelihara dengan di-gembalakan di rawa-rawa, sungai atau persawahan yang dikenal dengan "sistem lanting”. Pola pemeliharaan ini terutama dilakukan di Kabupaten HST dan HSU, namun kini sudah mulai ditinggalkan meskipun masih ada beberapa peternak di Kabupaten HST yang melakukannya (Rohaeni 2005). Pemeliharaan itik dengan sistem lanting dilakukan pada rumah terapung di atas rawa dengan balok-balok kayu sebagai pengapung. Pada bagian lantai dibuatkan kandang itik dengan hanya dikelilingi pagar bambu. Kapasitas kandang sekitar 150−200 ekor (Setioko 1990). Seiring dengan meningkatnya nilai ekonomi itik alabio, pemeliharaannya telah berubah ke sistem semi-intensif atau intensif (Setioko 1997; Ketaren 1998; Dinas Peternakan Kabupaten HSU 1999; Biyatmoko 2005c).

Menurut Setioko (1997), itik Alabio mempunyai kapasitas produksi telur yang tinggi. Hal ini mungkin karena tersedianya sumber pakan di rawa-rawa berupa ikan-ikan kecil, ganggang dan hijauan lain serta binatang lainnya. Produksi telur itik yang dipelihara dengan sistem lanting mencapai 60−90% selama periode bertelur, atau rata-rata 70% (Setioko 1990; 1997), sementara yang dipelihara secara tradisional pro-duksinya hanya 130 butir/ekor/tahun (Rohaeni dan Tarmudji 1994).

Rohaeni (2005) menyatakan bahwa pemeliharaan itik alabio cukup beragam, bergantung pada kebiasaan dan kondisi alam. Di daerah sentra produksi seperti Kabupaten HSU dan HST, pemeliharaan itik dilakukan secara intensif dan semi-intensif dengan skala pemeliharaan 500− 5.000 ekor/peternak. Menurut Setioko (1997), usaha pemeliharaan itik secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) skala kecil, itik yang dipelihara kurang dari 500 ekor dengan sistem pemeliharaan tradisional atau dilepas di lahan rawa atau sawah, 2) skala sedang

dengan jumlah itik yang dipelihara 500− 5.000 ekor/peternak, dan 3) skala besar dengan jumlah itik yang dipelihara lebih dari 5.000 ekor/peternak dengan sistem pemeliharaan secara intensif. Namun, ada pula peternak yang memelihara itik alabio secara semi-intensif, dengan skala usaha 25−200 ekor/kepala keluarga. Itik diumbar atau dilepas dan diberi pakan tambahan berupa cangkang udang, ikan rucah atau rajungan untuk meningkatkan kualitas warna kuning telur (Biyatmoko 2005c). Pada sistem pemeliharaan secara intensif, skala kepemilikan berkisar antara 200−7.000 ekor/kepala keluarga, dengan pemberian pakan 2−3 kali sehari. Pakan terdiri atas pakan komersial dicampur dedak, gabah, sagu, ikan rucah, siput, dan hijauan rawa atau ganggang (Biyatmoko 2005a).

POTENSI ITIK ALABIO

SEBAGAI PENGHASIL

TELUR DAN DAGING

Menurut Biyatmoko (2005a), itik alabio termasuk itik lokal unggul dwi fungsi, karena selain mampu memproduksi telur yang tinggi, rata-rata 214,72 butir/tahun, juga potensial sebagai penghasil daging dibanding itik lokal lain di Indonesia, seperti itik tegal, itik karawang, itik mojosari, itik turi, itik magelang, dan itik bali. Populasi itik alabio di Kalimantan Selatan selama 13 tahun terakhir menun-jukkan perkembangan yang berfluktuasi (Tabel 1). Pada tahun 1997−1999, populasi-nya menurun. Penurunan populasi ini disebabkan terjadinya krisis moneter yang berimbas ke semua sektor, termasuk usaha tani itik alabio. Pada saat krisis moneter, daya beli peternak menurun sehingga peternak tidak dapat membeli atau me-nambah jumlah itik yang dipelihara. Menurut laporan Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara (1999), pada tahun 1998 populasi itik di Kabupaten HSU menurun dari 640.079 ekor menjadi hanya 197.392 ekor akibat kekeringan dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Demikian pula jumlah peternak berkurang 5−10% (Suryana dan Darmawan 2007). Padahal harga itik hidup pada tahun 1997− 2003 meningkat 9,74−11,11% antara harga di tingkat petani dan pasaran (Tabel 2). Pada tahun 1995 penjualan produk ini mempunyai trend tertinggi sebesar 13,84%, dengan rata-rata mencapai 8,13%. Perkembangan harga telur dan itik hidup di tingkat petani dan pasaran menunjukkan

rataan relatif tinggi 14,51%, dengan angka penjualan tertinggi dicapai pada tahun 2002 sebesar 24,20%.

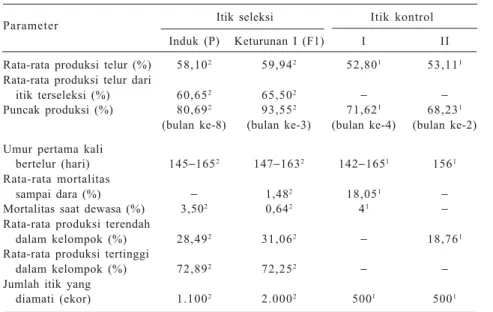

Tabel 3 menunjukkan bahwa produk-si telur, umur pertama bertelur, dan produksi terendah itik alabio terseleksi lebih tinggi dibanding kontrol, sementara puncak produksi tertinggi dicapai oleh itik terseleksi turunan pertama, yaitu pada bulan ke-3 sebesar 93,55%. Hal ini me-nunjukkan bahwa itik terseleksi mem-punyai kemampuan yang lebih baik daripada tetuanya. Purba dan Manurung (1999) melaporkan, produksi telur itik alabio yang dipelihara secara intensif hanya mencapai 68,23% pada bulan ke-2. Itik yang berpotensi sebagai peng-hasil daging adalah itik alabio jantan dan itik serati, yaitu persilangan antara entog jantan dan itik alabio betina (Setioko et al. 2000; Rostini 2005; Suryana dan Hasnelly 2007). Namun, daging itik yang banyak dijual umumnya berasal dari itik afkir atau yang sudah tidak produktif lagi. Itik Alabio jantan yang dihasilkan oleh sentra pe-netasan di Desa Mamar, Kabupaten HSU berkisar antara 30.000−60.000 ekor/ minggu. Namun, potensi ini masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai penghasil daging (Suryana dan Tiro 2007). Hal ini merupakan peluang yang baik untuk pengembangan itik pedaging karena anak itik jantan merupakan hasil samping kegiatan penetasan yang harganya lebih murah daripada harga telur tetasnya (Rostini 2005).

Nawhan (1991) dan Istiana et al. (1998) mengemukakan bahwa hingga saat ini hampir tidak ada peternak yang secara khusus memelihara itik alabio jantan untuk tujuan penghasil daging, karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dikemukakan lebih lanjut, sebenarnya kualitas daging itik alabio tidak kalah dengan itik Pekin asalkan dipelihara dengan pemberian pakan khu-sus untuk tujuan memproduksi daging. Menurut Taufik dalam Nawhan (1991), itik alabio jantan yang dipelihara selama 8 minggu dengan pakan berprotein kasar

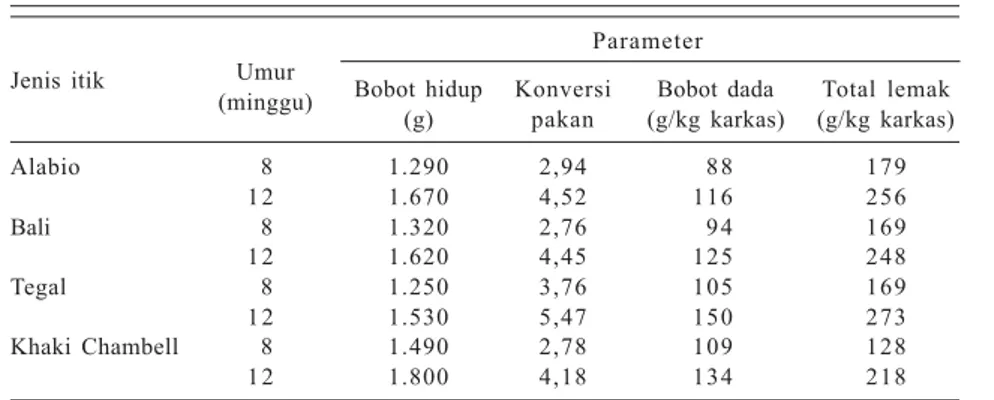

15% dan energi metabolis 2.800 kkal/kg, menghasilkan bobot badan rata-rata 1.300 g/ekor, dengan konversi pakan 3,30. Pemeliharaan itik alabio jantan untuk tujuan menghasilkan daging berkualitas prima harus dilakukan sampai umur 12 minggu (Rostini 2005). Penampilan itik alabio jantan dibandingkan itik lainnya sebagai penghasil daging disajikan pada Tabel 4. Itik alabio jantan yang dipelihara sebagai pedaging pada umur 12 minggu memiliki bobot badan yang lebih tinggi dibanding itik bali dan tegal, namun sedikit lebih rendah dari itik khaki chambell. Demikian

Tabel 1. Perkembangan populasi itik alabio di Kalimantan Selatan, 1993−−−−−2005. Populasi Peningkatan Tahun (ekor) populasi(%) 1993 2.491.897 − 1994 2.596.090 4,18 1995 2.667.610 2,75 1996 3.060.652 14,73 1997 2.465.124 -19,46 1998 2.426.550 -1,56 1999 1.850.722 -23,73 2000 2.276.277 22,99 2001 2.454.150 7,81 2002 2.649.321 7,95 2003 2.748.628 3,75 2004 2.925.664 6,44 2005 3.487.002 16,09 Jumlah 34.099.687 41,94 Rata-rata 2.623.053 3,23

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan 1993−2004.

Tabel 3. Produktivitas itik alabio terseleksi dan kontrol di Kalimantan Selatan.

Parameter Itik seleksi Itik kontrol

Induk (P) Keturunan I (F1) I II

Rata-rata produksi telur (%) 58,102 59,942 52,801 53,111

Rata-rata produksi telur dari

itik terseleksi (%) 60,652 65,502 − −

Puncak produksi (%) 80,692 93,552 71,621 68,231

(bulan ke-8) (bulan ke-3) (bulan ke-4) (bulan ke-2) Umur pertama kali

bertelur (hari) 145−1652 147−1632 142−1651 1561

Rata-rata mortalitas

sampai dara (%) − 1,482 18,051 −

Mortalitas saat dewasa (%) 3,502 0,642 41 −

Rata-rata produksi terendah

dalam kelompok (%) 28,492 31,062 − 18,761

Rata-rata produksi tertinggi

dalam kelompok (%) 72,892 72,252 − −

Jumlah itik yang

diamati (ekor) 1.1002 2.0002 5001 5001

Sumber: 1Purba dan Manurung (1999); 2Setioko et al. (2000).

Tabel 2. Perkembangan harga telur dan itik alabio di Kalimantan Selatan, 1993−−−−−2003.

Tahun Harga telur (Rp/butir) Harga itik hidup (Rp/kg) Tingkat petani Di pasaran Tingkat petani Di pasaran

1993 196 231 1.576 1.683 1994 225 255 3.425 3.620 1995 245 275 3.650 4.155 1996 279 410 4.575 4.734 1997 335 365 4.310 4.730 1998 627 688 10.691 11.435 1999 868 979 15.469 16.750 2000 750 875 16.500 17.477 2001 800 913 16.500 17.477 2002 719 893 18.000 20.000 2003 755 895 18.000 20.000 Jumlah 5.799 6.779 112.696 122.061 Rata-rata 527,18 616,27 10.245,09 11.096,45

pula konversi pakan lebih baik dibanding itik tegal, tetapi lebih rendah dibanding itik bali dan khaki chambell.

Hasil percobaan penggunaan probio-tik dan Azolla sp. dalam pakan terhadap pertambahan bobot badan dan karkas itik pejantan sampai umur 11 minggu me-nunjukkan bahwa pemberian Azolla 5% dan probiotik dapat meningkatkan per-tambahan bobot badan sebesar 1.577,20 g/ekor, bobot karkas 800,50 g/ekor, dan menurunkan konversi pakan menjadi 7,70 dibanding perlakuan lainnya, walaupun konsumsi pakan tidak berbeda antarper-lakuan. Pemberian probiotik sebagai tambahan pakan tidak memberikan hasil yang nyata (lstiana et al. 1998). Hal ini menunjukkan bahwa Azolla dapat diper-timbangkan sebagai bahan campuran pakan mengingat potensinya cukup melimpah.

PERMASALAHAN DALAM

PENGEMBANGAN ITIK

ALABIO

Permasalahan dalam usaha tani itik alabio dijumpai baik dalam usaha penetasan, pembesaran maupun produksi telur konsumsi dan telur tetas.

Usaha Penetasan

Pada usaha penetasan, masalah yang dijumpai antara lain adalah belum adanya standardisasi bibit itik yang baik, mutu bervariasi dan adanya bibit itik dari luar yang dikhawatirkan dapat mengkonta-minasi kemurnian itik alabio.

Usaha Pembesaran

Pada usaha pembesaran, umumnya pe-ternak belum melakukan pencatatan yang baik, terutama sejarah penyakit dan asal-usul itik yang dipelihara, sehingga ke-jelasan informasi belum sepenuhnya terjamin.

Usaha Produksi Telur Konsumsi

Dalam usaha itik sebagai penghasil telur konsumsi, peternak kesulitan menyedia-kan bahan pamenyedia-kan basal berupa sagu, karena ketersediaan pohon sagu makin terbatas, bahkan peternak harus men-datangkannya dari Kalimantan Tengah. Selain itu, masa bertelur itik hanya 10−12 bulan, dan pada umur tersebut bulu itik sudah mulai rontok sehingga banyak peternak yang menjualnya karena kurang efisien dari segi pakan. Harga pakan yang makin melambung menyebabkan biaya produksi terus meningkat. Kualitas pakan sering di bawah standar, yakni protein kasar berkisar 13−18%, energi metabolis 2.700 kkal/kg, sedangkan kandungan kalsium (Ca) dan fosfor (P) belum ter-pantau (Biyatmoko 2005a; 2005c).Usaha Penghasil Telur Tetas

Pada umumnya seleksi itik pejantan sebagai bibit dilakukan berdasarkan peng-alaman peternak (Setioko dan Istiana 1999). Akibatnya, kualitas pejantan umum-nya kurang baik dan dikhawatirkan terjadiin breeding yang dapat menurunkan

produktivitas itik alabio.

Pascapanen

Pengolahan pascapanen daging dan telur itik merupakan salah satu cara untuk me-ningkatkan nilai tambah dalam upaya mendongkrak pendapatan dan gizi masya-rakat (Istiana et al. 1998). Beberapa bentuk produk olahan dari itik adalah dendeng, abon, sosis, dan bakso (Rohaeni 1996). Permasalahan yang dihadapi dalam peng-olahan daging itik adalah daging kurang empuk dan pengemasan belum baik, sehingga produk tidak dapat bertahan lama. Kualitas dendeng itik kurang baik bahkan ada yang aromanya kurang segar atau sedikit berbau tengik sehingga kurang disukai konsumen (Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Banjarbaru 1996). Telur biasa-nya diawetkan menjadi telur asin, namun kualitasnya masih beragam, terutama warna kuning telurnya. Menurut Wasito dan Rohaeni (1994), sebagian masyarakat Kalimantan Selatan cenderung meng-konsumsi telur itik yang warna kuning telurnya lebih merah, atau orang setempat menyebutnya “telur tambak”. Telur seperti itu dihasilkan dari itik yang dipelihara dengan cara digembala.

Penyakit

Penyakit merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena dapat menurunkan produktivitas ternak. Be-berapa penyakit pada itik alabio adalah salmonelosis, kolibasilosis, cengesan atau selesma, aflatoksikosis, dan aspergilosis. Istiana (1994) telah berhasil mengisolasi

Salmonella sp. sebesar 27,30% dari

sam-pel telur tetas itik alabio berembrio mati. Selanjutnya Istiana dan Suryana (1997) melaporkan Salmonella berhasil diisolasi dari sampel anak itik, telur, dedak dan pakan itik alabio yang dijual di pasar. Laporan lain mengemukakan adanya kontaminasi Salmonella sp. dan

Aspergil-lus sp. pada telur tetas dan pakan itik

alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan tingkat kontaminasi masing-masing 10,70% dan 31,80% (Utomo et al. 1995; Zahari dan Tarmudji 1999). Morta-litas itik alabio selama pemeliharaan akibat serangan penyakit berkisar 7,97−19,43%,

prolapsus oviduct 17,02%, paralisis atau

lumpuh 70,21%. Normilawati dalam Biyatmoko (2005a) menyatakan bahwa mortalitas selama periode starter mencapai 2,50%, grower 4,02%, dan layer 0,76%.

Tabel 4. Keragaan beberapa jenis itik umur 8−−−−−12 minggu.

Parameter

Jenis itik Umur Bobot hidup Konversi Bobot dada Total lemak (minggu)

(g) pakan (g/kg karkas) (g/kg karkas)

Alabio 8 1.290 2,94 88 179 12 1.670 4,52 116 256 Bali 8 1.320 2,76 94 169 12 1.620 4,45 125 248 Tegal 8 1.250 3,76 105 169 12 1.530 5,47 150 273 Khaki Chambell 8 1.490 2,78 109 128 12 1.800 4,18 134 218

PELUANG DAN STRATEGI

PENGEMBANGAN

Untuk mengatasi kemunduran bibit akibat penggunaan itik pejantan yang berkualitas rendah, perlu dilakukan seleksi dan pe-muliaan secara teratur, terarah, dan te-rencana sehingga diperoleh bibit yang sesuai standar. Selain itu, untuk pengem-bangan itik alabio secara khusus diperlu-kan pemetaan daerah atau kawasan khu-sus bagi pengembangan dan pemurnian itik alabio (Biyatmoko 2005a). Selain itu, perlu dibuat standardisasi bibit, pen-cegahan kemungkinan tercemarnya itik alabio oleh itik pendatang, dan pem-bangunan pusat perbibitan skala pe-desaan atau village breeding center, sehingga diperoleh bibit itik yang murni dengan kualitas yang dapat diandalkan (Biyatmoko 2005c). Penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pada usaha pem-besaran dan penghasil telur tetas perlu diintensifkan untuk meningkatkan pe-ngetahuan peternak tentang hal itu.

Untuk mengantisipasi harga pakan komersial yang melambung tinggi, perlu digalakkan pemanfaatan bahan pakan lokal alternatif untuk menekan biaya produksi, sehingga keuntungan peternak dapat ditingkatkan. Standardisasi pakan itik alabio juga diperlukan. Diversifikasi bahan baku pakan lokal, terutama budi daya tanaman sagu hendaknya direncanakan secara baik dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan usaha itik alabio perlu

dibuat formulasi pakan murah dengan memanfaatkan sumber protein lokal seperti haliling, kalambuai atau keong dan remis, serta beberapa gulma yang potensial dan tersedia sepanjang tahun seperti eceng gondok dan Azolla.

Selanjutnya dalam upaya mengatasi rendahnya kualitas itik pejantan dan betina penghasil telur tetas, perlu ada standardisasi pejantan unggul agar telur tetas yang dihasilkan berkualitas baik, walaupun sampai saat ini daya tunasnya mencapai 90,13% (Suryana dan Tiro 2007). Penggunaan pejantan dalam kelompok yang sama perlu dihindari agar tidak terjadi

in breeding pada kelompok tersebut.

Penanganan pascapanen itik alabio perlu dilakukan lebih baik lagi agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Pelatihan bagi peternak yang melaksana-kan kegiatan pascapanen dapat mendu-kung upaya tersebut.

Untuk pencegahan dan pengendali-an penyakit baik pada telur tetas, di tempat penetasan, anak itik, itik dara dan dewasa maupun lingkungannya, dapat dilakukan peningkatan sanitasi dan fumigasi telur tetas, mesin penetas, kandang dan per-lengkapannya secara periodik. Istiana dan Suryana (1993) mengemukakan bahwa fumigasi pada telur tetas, ruang penetasan dan lingkungannya dengan menggunakan 5% savlon dan 10% rodalon dapat me-nekan kehadiran bakteri Salmonella sp. dan kapang. Untuk menghindari terjadi-nya peterjadi-nyakit aflaktosikosis yang

disebab-kan oleh racun aflatoksin pada padisebab-kan, hendaknya penyimpanan pakan tidak terlalu lama. Dengan cara tersebut di-harapkan produk yang dihasilkan bebas cemaran mikroorganisme yang dapat me-rugikan kesehatan ternak dan manusia.

KESIMPULAN

Itik alabio mempunyai potensi sebagai penghasil telur dan daging. Potensi itik jantan sebagai sumber daging belum di-manfaatkan secara optimal. Usaha tani itik alabio di Kalimantan Selatan sudah meng-arah ke spesialisasi usaha yaitu penghasil telur tetas, telur konsumsi, penetasan dan pembesaran atau itik dara.

Masalah dalam pengembangan itik alabio adalah: 1) belum adanya standar-disasi mutu bibit, 2) harga pakan yang berfluktuasi, 3) masa periode bertelur tidak stabil dan belum adanya pencatatan yang baik, 4) seleksi itik jantan masih didasarkan pada pengalaman dan bukan pada kualitas bibit yang baik, 5) penanganan pasca-panen belum optimal sehingga produk yang dihasilkan kurang disukai konsumen, dan 6) gangguan penyakit. Untuk pen-cegahan dan pengendalian penyakit, baik di tempat penetasan, pada telur tetas, anak itik, itik dara, dan itik dewasa perlu digalak-kan sanitasi dan fumigasi ruang penetas-an, telur tetas, kandang dan peralatan serta lingkungannya secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaliman-tan SelaKaliman-tan. 2005. Analisis kebijakan pe-ngembangan ternak itik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Balai Pengkajian Teknologi Per-tanian Kalimantan Selatan, Banjarbaru. 6 hlm. Biyatmoko, D. 2005a. Petunjuk Teknis dan Saran Pengembangan Itik Alabio. Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. 9 hlm.

Biyatmoko, D. 2005b. Disain pengembangan itik di Kalimantan Selatan tahun 2006-2010. Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Se-latan, Banjarbaru. 23 hlm.

Biyatmoko, D. 2005c. Kajian arah pengembang-an itik Alabio di masa deppengembang-an. Makalah di-sampaikan pada Ekspose Konsultan Pe-ngembangan Ternak Kerbau dan Itik serta Diseminasi Teknologi Peternakan Tahun 2005. Banjarbaru, 11 Juli 2005. Dinas Peter-nakan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjar-baru. 13 hlm.

Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. 1993−2006. Laporan Tahunan. Dinas Pe-ternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. 57 hlm.

Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. 2006. Evaluasi kinerja pembangunan peter-nakan 2006 dan rencana kegiatan 2007. Makalah disampaikan pada Rapat Evaluasi Pembangunan Peternakan Kalimantan Sela-tan, Banjarbaru, 16 Januari 2007. 18 hlm. Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1999. Laporan Tahunan. Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai. 59 hlm.

Fathurrahim, A.H. 2000. Prospek dan kebutuhan teknologi sistem usaha tani itik Alabio di lahan lebak Kalimantan Selatan. Makalah disampaikan pada Temu Informasi Tekno-logi Pertanian, Banjarbaru, 19−20 Juli 2000. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kali-mantan Selatan, Banjarbaru. 7 hlm.

Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Banjarbaru. 1996. Pengkajian daya tunas pada telur tetas itik Alabio betina pascaproduksi dan pemanfaatan limbahnya. Laporan Hasil Penelitian. Instalasi Peneliti-an dPeneliti-an PengkajiPeneliti-an Teknologi PertPeneliti-aniPeneliti-an, Banjarbaru. 17 hlm.

Istiana. 1994. Kematian embrio akibat infeksi bakteri pada telur tetas di penetasan itik Alabio dan perkiraan kerugian ekonominya. Penyakit Hewan XXVI(45): 36−40. Istiana dan Suryana. 1993. Pengendalian

salmo-nellosis di tempat penetasan telur itik Alabio dan lingkungannya. Laporan Hasil Peneliti-an. Sub Balai Penelitian Veteriner Banjar-baru. 42 hlm.

Istiana dan Suryana. 1997. Pemeriksaan bakte-riologik terhadap anak dan telur itik, pakan dan dedak yang berasal dari pasar Alabio Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 2(3): 208−211.

Istiana, E.S. Rohaeni, B.N. Utomo, S.N. Ahmad, dan E. Widjaja. 1998. Pengkajian sistem usaha tani pola pengembangan itik Alabio di sentra produksi dan di luar sentra produksi. Laporan Hasil Penelitian. Instalasi Peneliti-an dPeneliti-an PengkajiPeneliti-an Teknologi PertPeneliti-aniPeneliti-an, Banjarbaru. 57 hlm.

Ketaren, P.P. 1998. Feed and feeding of duck in Indonesia. Indonesian Agricultural Research and Development Journal 20(3): 51−56. Purba, M. dan T. Manurung. 1999. Produktivitas

ternak itik petelur pada pemeliharaan inten-sif. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Jilid I. Bogor, 1−2 Desember 1999. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor. hlm. 374−380. Nawhan, A. 1991. Usaha peternakan itik Alabio

(Anas platyrinchos Borneo) di Kalimantan Selatan. Pidato Ilmiah pada Lustrum II dan Wisuda VI Sarjana Negara Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjary. Banjarmasin, 26 Oktober 1991. 18 hlm.

Rohaeni, E.S. dan Tarmudji. 1994. Potensi dan kendala dalam pengembangan peternakan itik Alabio di Kalimantan Selatan. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian XVI(l): 4−6.

Rohaeni, E.S. 1996. Alternatif penganekaragam-an pengolahpenganekaragam-an daging itik. Makalah disam-paikan pada Temu Aplikasi Paket Teknologi Pertanian Subsektor Peternakan. Banjar-baru, 18−20 Desember 1999. Instalasi Pene-litian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Banjarbaru. 8 hlm.

Rohaeni, E.S. 2005. Analisis kelayakan usaha itik Alabio dengan sistem lanting di Kabupa-ten Hulu Sungai Tengah. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteri-ner. Bogor, 12−13 September 2005. Pusat

Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor. hlm. 845−850.

Rostini, T. 2005. Diseminasi teknologi terapan dalam pembibitan itik pedaging unggul melalui kajian persilangan antara itik Alabio dengan itik Pekin dan entog di Kalimantan Selatan. Makalah disampaikan pada Ekspose Konsultan Pengembangan Ternak Kerbau dan ltik serta Diseminasi Teknologi Pe-ternakan Tahun 2005. Banjarbaru, 11 Juli 2005. Lembaga Swadaya Masyarakat “Ventura“ Banjarbaru. 8 hlm.

Setioko, A.R. 1990. Pemeliharaan Itik di Indone-sia. Balai Penetilian Ternak, Bogor. 36 hlm. Setioko, A.R. 1997. Potensi itik sebagai penghasil telur atau daging dan sistem seleksi yang baik pada sentra baru pembibitan pedesaan. Makalah disampaikan pada Temu Aplikasi Paket Teknologi Pertanian, Subsektor Pe-ternakan. Banjarbaru, 15−16 Oktober 1997. Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknolo-gi Pertanian Banjarbaru. 31 hlm.

Setioko, A.R. dan Istiana. 1999. Pembibitan itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Jilid I. Bogor, 1−2 Desember 1999. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peter-nakan, Bogor. hlm. 382−387.

Setioko, A.R., Istiana, dan E.S. Rohaeni. 2000. Pengkajian peningkatan mutu itik Alabio melalui program seleksi pada pembibitan skala pedesaan. Makalah disampaikan pada Temu Aplikasi Paket Teknologi Pertanian Subsektor Peternakan. Banjarbaru, 15−16 Agustus 2000. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan, Banjarbaru. 13 hlm.

Suryana dan A. Darmawan. 2007. Peran kelompok tani-ternak dalam meningkatkan produksi telur itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai

Utara, Kalimantan Selatan. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. In press. 17 hlm.

Suryana dan B.W. Tiro. 2007. Keragaan pe-netasan telur itik Alabio dengan sistem gabah di Kalimantan Selatan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua. 17 hlm. Suryana dan Z. Hasnelly. 2007. Peluang

pengem-bangan itik serati sebagai alternatif penghasil daging. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara. 19 hlm. Utomo, B.N., E.S. Rohaeni, dan Tarmudji. 1995.

Tingkat kontaminasi jasad renik pada telur itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Nasi-onal Teknologi Veteriner untuk Meningkat-kan Kesehatan Hewan dan Pengamanan Bahan Pangan Asal Ternak. Bogor, 22−24 Maret 1995. Balai Penelitian Veteriner, Bogor. hlm. 351−356.

Wasito dan E.S. Rohaeni. 1994. Beternak Itik Alabio. Kanisius, Yogyakarta. 156 hlm. Zahari, P. dan Tarmudji. 1999. Aflatoksikosis

pada ternak itik Alabio di Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Nasional Peter-nakan dan Veteriner. Jilid I. Bogor, 1−2 Desember 1999. Pusat Penelitian dan Pe-ngembangan Peternakan, Bogor. hlm. 408-411.

Zuraida, R. 2004. Profil pengusahaan ternak itik pada sistem usaha tani di lahan rawa lebak (Studi kasus di Desa Setiab, Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan). Prosiding Se-minar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Buku 1. Bogor, 4−5 Agustus 2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peter-nakan, Bogor. hlm. 614−620.